보즐

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

보즐은 삼국 시대 오나라의 장수로, 회음현 출신이다. 손권 휘하에서 활약하며 파양 태수, 교주 자사 등을 역임했고, 표기장군과 승상에 올랐다. 손등에게 여러 관료들을 평가하여 조언했고, 여일의 횡포를 막는 등 손권의 보좌 역할을 했다. 손화와 손패의 후계 다툼에서 손패를 지지했으며, 육손 사후 승상이 되었으나, 이듬해 사망했다. 그의 아들 보찬은 서진에 투항했으나, 오나라에 의해 처형되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 화이난시 출신 - 주태

주태는 후한 말기부터 삼국시대 오나라의 장수로, 손책과 손권을 섬기며 강동 정벌과 여러 전투에서 공을 세우고 용맹을 떨쳤으며, 손권을 보호하다 입은 흉터로 손권의 총애를 받아 분위장군, 한중태수에 임명되고 유수를 지키다 사망했다. - 후한의 우장군 - 장비 (삼국지)

장비는 후한 말 삼국시대 촉한의 장군으로 유비, 관우와 도원결의를 맺고 유비를 도와 촉한 건국에 공을 세웠으나 부하에게 암살당했으며, 용맹함과 과격한 성품으로 널리 알려져 용맹한 장수의 상징으로 여겨진다. - 후한의 우장군 - 악진

악진은 후한 말기 조조 휘하의 용맹한 장수로, 조조의 거병 시 합류하여 여러 전투에서 선봉을 맡아 공을 세우고 핵심 장수로 성장했으며 활 솜씨가 뛰어났다. - 후한의 자사 - 곽훈

곽훈은 후한 말 황건적의 난 진압에 공을 세웠으나 전사한 인물로, 그가 사망한 후 후임 유주목이 파견되지 않았다. - 후한의 자사 - 구양흡

구양흡은 구양생의 후손으로 서경을 전수받아 관직에 나아가 하남도위, 하남윤, 양주 자사를 거쳐 대사도에 올랐으나 뇌물 사건으로 투옥되어 사망했다.

| 보즐 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| 이름 | 부질 |

| 원어 이름 | 步騭 |

| 자 | 자산(子山) |

| 직위 | |

| 역임한 직위 | 승상 서릉도독(西陵都督) 표기장군(驃騎將軍) |

| 봉작 | 임상후(臨湘侯) |

| 생애 | |

| 출생지 | 강소성 회안시 |

| 사망일 | 247년 6월 또는 7월 |

| 사망 원인 | 병사 |

| 가족 | |

| 친척 | 보연사 (친척) |

| 자녀 | 부힐 부찬 |

| 섬긴 군주 | |

| 군주 | 손권 |

2. 사적

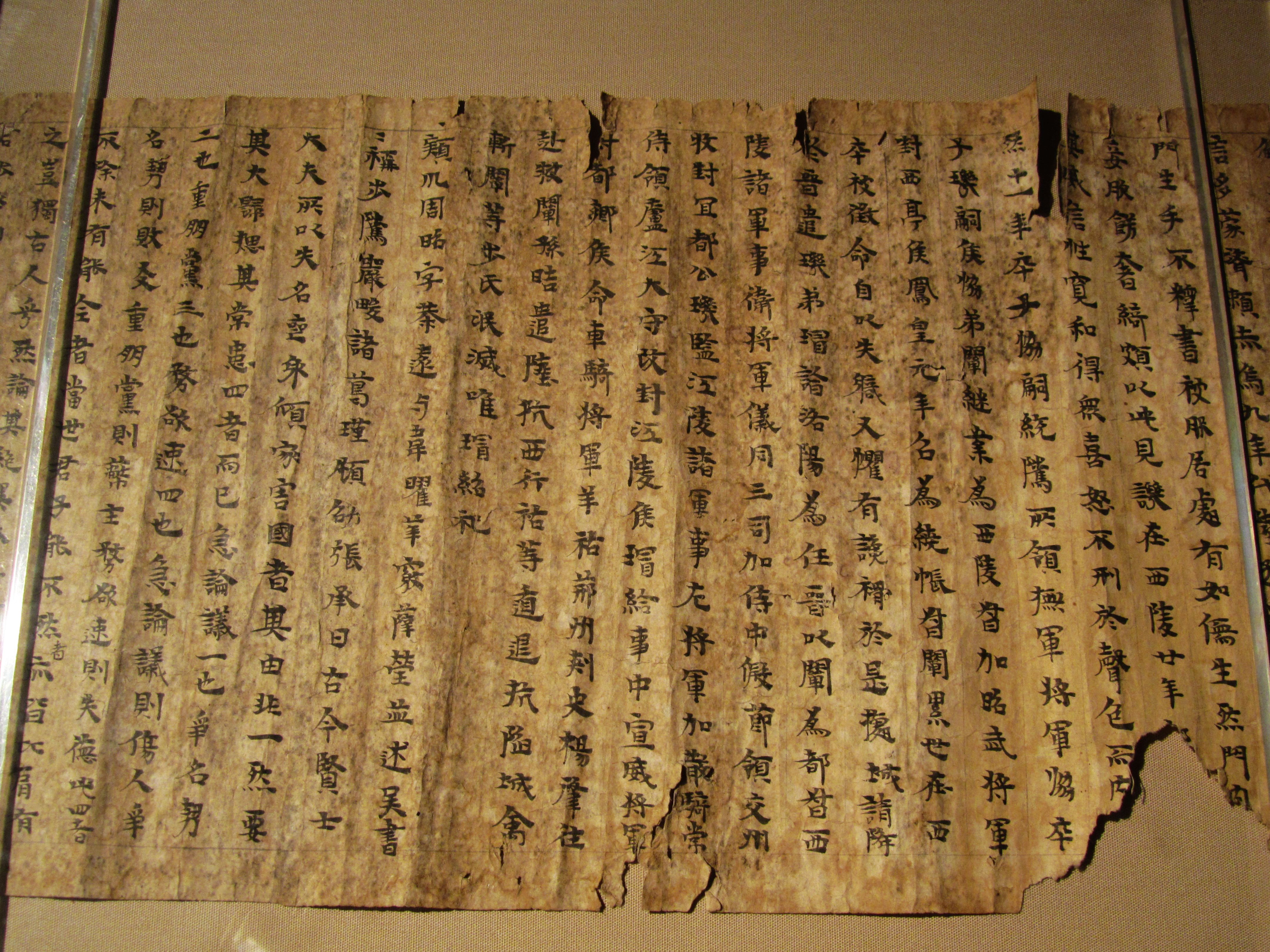

삼국지》 권52에 보즐의 열전이 있다.

보즐은 난세를 피해 강동에서 위정과 함께 낮에는 오이 농사로 생계를 유지하며 밤에는 공부했다. 살던 곳은 회계 사람 초정강(焦征羌, 《오록》에 따르면, 이름은 초교(焦矯)며, 옛날 정강령이었다)의 땅이었다. 초정강은 보즐 일행을 심히 멸시했으나, 보즐은 묵묵히 받아내었다. 위정이 분노하자, 보즐은 우리가 빈천하니 빈천한 대로 대우받았을 뿐인데 무엇을 부끄럽게 여기냐 하였다.[62]

손권이 토로장군이 되자 보즐을 주기로 임명했다. 해가 지나 질병으로 관직을 면하고 제갈근, 엄준과 함께 오중에서 유학하며 명성을 얻었다.[62] 손권은 보즐에게 해염장을 제수하고, 다시 불러 거기장군 동조연으로 삼았다. 손권이 서주목이 되자 치중종사를 맡기고, 무재로 천거했다.[62]

건안 15년(210년), 파양태수가 되었고, 교주자사·입무중랑장으로 전임되어 무야리 천여 명을 거느렸다. 이듬해 사지절·정남중랑장이 더해졌다. 당시 교주에는 유표가 임명한 창오태수 오거와 후한의 교지태수로 형제들과 함께 현재의 북베트남 지역에서 세력을 떨치고 있던 사섭이 있었다. 오거는 겉으로는 보즐을 따르면서 속으로는 거슬렀다. 보즐은 우호를 가장하여 오거를 회유하여 서로 만났고, 그 자리에서 오거를 베어 위세를 떨쳤다. 사섭도 형제들을 이끌고 보즐에게 귀순하여, 교주는 오나라의 세력권으로 편입되었다. 익주군의 호족 옹개 등이 태수 정앙(正昂)을 살해하고 손권에게 귀부하기를 구하자, 보즐은 이들을 받아들여 평융장군이 더해지고, 광신후에 봉해졌다.[62]

연강 원년(220년), 손권의 명령으로 여대가 보즐을 대신했다. 보즐은 교주 사람 1만 명을 데리고 장사로 갔으며, 마침 유비가 쳐들어와 무릉만이가 준동하였으므로 손권의 명령에 따라 익양에 주둔했다. 유비가 패배한 후 영릉과 계양 각지에서 일어난 소요를 곳곳마다 진압했다. 황무 2년(223년), 우장군·좌도호로 승진하고 임상후로 봉해졌다. 226년, 가절을 받고 구구로 주둔지를 옮겼다.

황룡 원년(229년), 손권이 황제가 되자 표기장군이 되었고 기주목을 겸임했다. 같은 해에 서릉을 도독하고, 육손을 대신하여 국경을 진무했다. 촉한과 맺은 동맹 조약에 따르면 기주는 촉한의 영토가 되므로, 기주목에서 해임되었다. 교사 여일이 횡포를 부려 수많은 사람이 잡혀가자, 손권에게 상소를 올려 여일을 주살하게 했다. 적오 9년(246년), 육손을 대신하여 승상이 되었다. 이듬해 가을에[63] 세상을 떠났다.

2. 1. 초기 생애와 강동 이주

보즐은 회음현(임회군) 출신으로, 현재의 장쑤성 화이안시 일대이다.[2] 그의 선조는 춘추 시대 진나라의 귀족인 양식(揚食중국어)으로 거슬러 올라간다. 양식의 영지가 "보" (步; 현재의 산시성 린펀 시 일대)라는 지역에 위치했기 때문에, 그의 후손들은 "보"를 성씨로 삼았다. 양식의 후손 중 한 명인 부숙승(步叔乘)은 공자의 제자였다. 서한 초기, 어떤 부 장군이 전투에서 세운 공로로 황제로부터 "회음후" (淮陰侯중국어)의 작위를 받았다. 보즐은 회음현에 봉해진 이 부 장군의 후손이다.[3]후한 말기, 중국 중원에서 혼란이 발생하자 보즐은 난을 피해 강남 지역으로 피신했다. 혼자서 가난하게 지내던 그는 자신과 나이가 비슷한 광릉군 출신 위징(衞旌중국어)과 친구가 되었다. 그들은 농사를 지어 생계를 유지했다. 보즐은 낮에는 밭에서 열심히 일하고 밤에는 부지런히 책을 읽었다.[5] 그는 박식해졌으며 다양한 예술과 공예에도 능숙했다. 그는 너그럽고, 깊이 생각하며, 굴욕을 참을 줄 아는 것으로 알려졌다.[6]

보즐과 위징은 회계군에 정착했는데, 그곳에서 영향력 있는 지주 교정강(焦征羌중국어)을 만나게 되었다. 교정강은 그의 가신들이 불법적인 행동을 하도록 내버려 두었다. 보즐과 위징은 교정강이 그들이 경작하는 토지를 빼앗을까 두려워 그에게 농산물을 공물로 바치기로 결정했다. 그들이 그의 집에 도착했을 때, 그는 잠들어 있어서 밖에서 기다려야 했다. 얼마 후, 위징은 참을성이 없어 떠나고 싶어 했지만, 보즐은 그를 막아서며 "우리가 여기 온 이유는 그가 우리의 땅을 빼앗을까 두려워서입니다. 그를 찾아와서 만나지도 않고 떠난다면 그는 우리를 모욕한다고 생각할 것이고 결국 그를 화나게 만들 뿐입니다."라고 말했다.[8] 얼마 후, 교정강은 깨어나 창문을 통해 그들을 보고 하인들에게 바닥에 자리를 깔아 그들이 밖에서 앉도록 하고 자신은 실내에 머물도록 지시했다. 위징은 격분했지만, 보즐은 침착함을 유지했다. 점심 시간이 되자, 교정강은 맛있는 음식을 먹었지만 그들을 초대하지 않았다. 대신, 그는 작은 그릇에 남은 음식을 그들에게 내주었다. 채소와 버섯만 받은 위징은 너무 불쾌하여 전혀 먹지 않았다. 반면 보즐은 그가 받은 모든 음식을 다 먹었다. 그들은 교정강에게 작별 인사를 하고 떠났다. 나중에 위징은 보즐에게 "어떻게 이런 일을 참을 수 있소?"라고 꾸짖었다. 보즐은 "우리는 미천한 신분입니다. 그는 우리에게 우리의 신분에 걸맞게 대했습니다. 부끄러울 것이 무엇이 있겠소?"라고 대답했다.[9]

중앙의 전란을 피해 강동으로 이주했다. 가난했기 때문에 오이를 심어 생활비를 벌었고, 낮에는 육체 노동에 힘썼으며, 젊은 시절에는 낮에는 오이를 팔아 생계를 유지하고 밤에는 경서와 그 해석을 공부했다. 이때 행동을 함께 한 사람이 광릉군의 위정이었다. 어느 날 생계를 꾸리기 위해 회계군의 초교[51]라는 호족에게 의탁하지 않을 수 없게 되었다. 초교가 보즐 등을 업신여기고 함부로 대했기 때문에 위정은 굴욕에 분개했지만, 보즐은 태연하게 대응했다.[52]

2. 2. 손권 휘하에서의 활약

손권이 토로장군이 되자 보즐을 주기로 임명했다. 해가 지나 질병으로 관직을 면하고 제갈근, 엄준과 함께 오중에서 유학하며 명성을 얻었다.[62] 손권은 보즐에게 해염장을 제수하고, 다시 불러 거기장군 동조연으로 삼았다. 손권이 서주목이 되자 보즐로 치중종사를 삼고, 무재로 천거했다.[62]건안 15년(210년), 파양태수가 되었고, 교주자사·입무중랑장으로 전임되어 무야리 천여 명을 거느렸다. 이듬해 사지절·정남중랑장이 더해졌다. 당시 교주에는 유표가 임명한 창오태수 오거와 후한의 교지태수로 형제들과 함께 교주에서도 현재의 북베트남 지역에서 세력을 떨치고 있던 사섭이 할거하고 있었다. 오거는 겉으로는 보즐을 따르면서 속으로는 거슬렀다. 보즐은 우호를 가장하여 오거를 회유하여 서로 만났고, 그 자리에서 오거를 베어 위세를 떨쳤다. 한편 사섭도 형제들을 이끌고 보즐에게 귀순하여, 교주는 오나라의 세력권으로 편입되었다. 익주군의 호족 옹개 등이 태수 정앙(正昂)을 살해하고 손권에게 귀부하기를 구하자, 보즐은 이들을 받아들여 평융장군이 더해지고, 광신후에 봉해졌다.

연강 원년(220년), 손권의 명령으로 여대가 보즐을 대신했다. 보즐은 교주 사람 1만 명을 데리고 장사로 갔으며, 마침 유비가 쳐들어와 무릉만이가 준동하였으므로 손권의 명령에 따라 익양에 주둔했다. 유비가 패배한 후 영릉과 계양 각지에서 일어난 소요를 곳곳마다 진압했다. 황무 2년(223년), 우장군·좌도호로 승진하고 임상후로 봉해졌다. 황무 5년(226년), 가절을 받고 구구로 주둔지를 옮겼다.

황룡 원년(229년), 손권이 황제가 되자 표기장군이 되었고 기주목을 겸임했다. 같은 해에 서릉을 도독하고, 육손을 대신하여 국경을 진무했다. 촉한과 맺은 동맹 조약에 따르면 기주는 촉한의 영토가 되므로, 기주목에서 해임되었다. 교사 여일이 횡포를 부려 수많은 사람이 잡혀가자, 손권에게 상소를 올려 여일을 주살하게 했다.

2. 3. 표기장군, 승상 취임과 이궁 사건

건안 15년(210년), 보즐은 파양태수가 되었고, 교주자사 겸 입무중랑장으로 전임되어 무야리 천여 명을 거느렸다. 이듬해 사지절·정남중랑장이 더해졌다. 당시 교주에는 유표가 임명한 창오태수 오거와 후한의 교지태수로 형제들과 함께 교주(현재의 북베트남 지역)에서 세력을 떨치고 있던 사섭이 할거하고 있었다. 오거는 겉으로는 보즐을 따르면서 속으로는 거슬렀다. 보즐은 우호를 가장하여 오거를 회유하여 서로 만났고, 그 자리에서 오거를 베어 위세를 떨쳤다. 한편 사섭도 형제들을 이끌고 보즐에게 귀순하여, 교주는 오나라의 세력권으로 편입되었다. 익주군의 호족 옹개 등이 태수 정앙(正昂)을 살해하고 손권에게 귀부하기를 구하자, 보즐은 이들을 받아들여 평융장군이 더해지고, 광신후에 봉해졌다.[62]연강 원년(220년), 손권의 명령으로 여대가 보즐을 대신했다. 보즐은 교주 사람 1만 명을 데리고 장사로 갔으며, 마침 유비가 쳐들어와 무릉만이가 준동하였으므로 손권의 명령에 따라 익양에 주둔했다. 유비가 패배한 후 영릉과 계양 각지에서 일어난 소요를 곳곳마다 진압했다. 황무 2년(223년), 우장군·좌도호로 승진하고 임상후로 봉해졌다. 황무 5년(226년), 가절을 받고 구구로 주둔지를 옮겼다.

황룡 원년(229년), 손권이 황제가 되자 표기장군이 되었고 기주목을 겸임했다. 같은 해에 서릉을 도독하고, 육손을 대신하여 국경을 진무했다. 촉한과 맺은 동맹 조약에 따르면 기주는 촉한의 영토가 되므로, 기주목에서 해임되었다.

적오 9년(246년), 육손을 대신하여 승상이 되었다. 이듬해 가을에[63] 세상을 떠났다.

240년대 어느 시점에, 손권의 두 아들인 태자 손화와 노왕 손패 사이에 권력 투쟁이 벌어졌는데, 둘 다 아버지의 왕위를 계승하기 위해 다퉜다.(이궁 사건) 이 갈등은 손권의 신하들에게 양극화된 영향을 미쳤고, 두 개의 대립하는 파벌이 생겨났다. 한쪽에서는 육손, 제갈각, 고담, 주거, 등윤, 사적, 정밀(丁密)과 오찬은 손화를 지지했고, 다른 쪽에서는 보즐, 여대, 전종, 여거, 손홍(孫弘), 전기(全寄), 양축(楊笁), 오안(吳安)과 손기(孫奇)가 손패를 지지했다.[32] 250년, 손권은 손패에게 자결을 강요하고 손화를 폐위시킨 다음 손량을 태자로 세움으로써 이 갈등을 종식시켰다.

3. 계보

선조는 춘추 시대 진나라의 대부 극의(郤義)의 아들 보양(步楊)으로, 식읍으로 보(步) 땅을 받아 그 지명으로 씨를 삼았다. 그 자손으로 공자의 제자 보숙이 있으며, 그 후예에 진·한 교체기에 공을 세운 장군이 있어 회음후에 봉해졌다. 보즐은 그 후예다.[62]

- -|]]

손권의 사실상의 황후 보부인은 보즐의 일족으로, 혈연 관계는 미상이다. 보즐의 아들로는 보협(步恊)과 보찬(步闡)이 있었다. 보즐의 사후, 보협은 아버지의 작위인 임상후(臨湘侯)를 물려받았고, 아버지의 지휘하에 있던 군대를 지휘하게 되었다. 보협은 또한 육군 진무 장군(撫軍將軍)의 직함을 받았다. 보협이 죽은 후, 그의 아들 보기(步璣)가 임상후 작위를 물려받았다.[40]

보찬은 부친의 유산을 물려받아 서릉(西陵; 현재의 이창시서릉구, 후베이성)에 주둔하며 변경을 지키는 새로운 군사 지휘관이 되었다. 그는 또한 소무장군(昭武將軍)에 임명되었고 서정후(西亭侯)로 봉해졌다. 272년, 마지막 오나라 황제 손호 치세 동안 보찬은 황실 수도로 소환되어 낭장독(繞帳督)으로 복무했다. 보찬과 그의 가족이 수년간 서릉에서 살았기 때문에 그는 서릉에서 자신의 임무를 제대로 수행하지 못해 소환되었다고 생각했다. 그는 또한 모함의 희생자가 되어 큰 곤경에 처하게 될까 두려워 서진으로 귀순하여 서릉을 적에게 항복시켰다.[41]

보찬은 보협의 아들인 보기(步璣)와 보현(步璿)을 서진 황실 수도 낙양으로 보냈다. 서진 조정은 그가 서릉에서 군사 업무를 계속 감독하도록 허용하는 것 외에도 그를 삼공과 동등한 명예를 가진 위장군(衞將軍)으로 임명했다. 시중(侍中); 그리고 황실 권한을 가진 교주의 목(牧)으로 임명했다. 보찬은 또한 의도공(宜都公)으로 봉해졌다.[42] 보기는 강릉(江陵)에서 군사 업무를 감독하는 책임을 맡았고 좌장군(左將軍), 산기상시(散騎常侍), 그리고 여릉군(廬陵郡)의 태수(太守)로 임명되었다. 그의 원래 작위인 "임상후"는 "강릉후"(江陵侯)로 변경되었다.[43] 보현은 급사중(給事中)과 선위장군(宣威將軍)으로 임명되었고, 도향후(都鄉侯)로 봉해졌다.[44]

서진 조정은 이후 양호와 양조(형주의 자사)에게 군대를 이끌고 서릉으로 가서 보찬을 지원하도록 명령했다.[45] 오나라 황제 손호는 육항(육손의 아들)에게 군대를 이끌고 보찬의 반란을 진압하도록 명령했다. 육항은 그의 임무를 성공적으로 수행하여 서진 군대를 격퇴하고 서릉을 되찾았으며 보찬을 생포하여 처형했다. 보현의 지파를 제외한 모든 보씨 가족이 몰살되었다.[46]

4. 평가

위소는 "보즐은 널리 철학과 여러 재주에 정통하고, 깊이 통달하지 않은 분야가 없었다. 성격은 호탕하고 침착하며, 겸손하게 사람을 받아들였다. 도량이 컸고, 희로애락의 감정을 겉으로 드러내지 않았다"고 평가했다.[53]

배송지는 보즐이 사람을 받아들이는 도량과 모범이 되는 행동으로, 당시 세상에서 유능한 인물로 여겨졌다고 평가했다.

보즐은 박학다식함으로 알려졌고, 성격도 냉정 침착하며 사람들과 원만하게 지냈다. 인물 보는 안목도 뛰어나 손권에게 많은 유능한 인물들을 추천했다. 진수와 배송지는 정사에서 보즐의 삶을 칭찬했다. 영천의 주소는 보즐, 제갈근, 엄준, 장승, 고소의 인물을 비교하며 칭찬하는 서적을 남겼고, 진수 역시 주소의 평가에 동의를 표했다.

5. 《삼국지연의》에서의 묘사

부지는 14세기 역사 소설 《삼국지연의》에 등장하는 조연으로, 삼국 시대 전후의 사건들을 낭만적으로 묘사하고 있다. 그는 43장에서 적벽 대전 직전에 제갈량에게 논쟁을 신청한 동오의 학자 중 한 명으로 처음 등장한다.[47] 68장에서는 유수 전투 이후 손권의 대표로 조조를 만나 평화 협정을 논의하기 위해 다시 등장한다.[48] 83장에서는 유비가 손권을 공격하기 위해 군대를 이끌기 전에 마지막으로 등장한다. 유비가 손권을 공격하려 하자, 부지는 손권에게 장비를 살해한 범강(范疆)과 장달(張達)을 체포하여 장비의 머리와 함께 유비에게 보내 화해하라고 제안한다. 이후 그는 유비의 침공에 맞서기 위해 육손을 오나라 군대의 지휘관으로 임명하는 것에 반대하는 목소리를 낸다.[49]

《삼국지연의》에서 부지는 모략가의 일면을 보이기도 하고, 손권이 초빙한 신하 중 한 명으로 이름이 언급된다. 적벽 대전 당시에는 항복하자는 주장을 하는 신하 중 한 명으로 등장하지만, 제갈량에게 논파당하고 매도당한다.

또한, 이릉 대전 때 감택이 육손의 발탁을 손권에게 제안하자, 고옹과 함께 육손의 재능을 과소평가하며 그의 등용에 반대한다.

참조

[1]

서적

Sanguozhi vol. 47

[2]

서적

Sanguozhi vol. 52

[3]

서적

Wu Shu annotation in Sanguozhi vol. 52

[4]

서적

Wu Lu annotation in Sanguozhi vol. 52

[5]

서적

Sanguozhi vol. 52

[6]

서적

Wu Shu annotation in Sanguozhi vol. 52

[7]

서적

Wu Lu annotation in Sanguozhi vol. 52

[8]

서적

Sanguozhi vol. 52

[9]

서적

Sanguozhi vol. 52

[10]

서적

Zizhi Tongjian vol. 63

[11]

서적

Sanguozhi vol. 52

[12]

서적

Wu Shu annotation in Sanguozhi vol. 52

[13]

서적

Zizhi Tongjian vol. 66

[14]

서적

Sanguozhi vol. 52

[15]

서적

Wu Shu annotation in Sanguozhi vol. 52

[16]

서적

Sanguozhi vol. 52

[17]

서적

Sanguozhi vol. 49

[18]

서적

Sanguozhi vol. 49

[19]

서적

Sanguozhi vol. 52

[20]

서적

Sanguozhi vol. 52

[21]

서적

Sanguozhi vol. 52

[22]

서적

Sanguozhi vol. 52

[23]

서적

Sanguozhi vol. 52

[24]

서적

Sanguozhi vol. 52

[25]

서적

Sanguozhi vol. 52

[26]

서적

Sanguozhi vol. 52

[27]

서적

Sanguozhi vol. 52

[28]

서적

Sanguozhi vol. 52

[29]

서적

Sanguozhi vol. 52

[30]

서적

Sanguozhi vol. 52

[31]

서적

Sanguozhi vol. 52

[32]

서적

Tongyu annotation in Sanguozhi vol. 59

[33]

서적

Sanguozhi vol. 59

[34]

서적

Sanguozhi vol. 59

[35]

서적

Pei Songzhi's annotation in Sanguozhi vol. 59

[36]

서적

Wu Lu annotation in Sanguozhi vol. 52

[37]

서적

Sanguozhi vol. 52

[38]

서적

Sanguozhi vol. 52

[39]

서적

Sanguozhi vol. 52

[40]

서적

Sanguozhi vol. 52

[41]

서적

Sanguozhi vol. 52

[42]

서적

Sanguozhi vol. 52

[43]

서적

Sanguozhi vol. 52

[44]

서적

Sanguozhi vol. 52

[45]

서적

Sanguozhi vol. 52

[46]

서적

Sanguozhi vol. 52

[47]

서적

Sanguo Yanyi ch. 43

[48]

서적

Sanguo Yanyi ch. 68

[49]

서적

Sanguo Yanyi ch. 83

[50]

문서

歩隲や歩𨽥と表記されることも多い。

[51]

문서

『呉録』によると、焦矯は[[豫州]][[汝南郡]]征羌県令だったことがあり、焦征羌とも呼ばれる。

[52]

문서

会稽郡の焦征羌は、郡の豪族であって、その食客たちがわがもの顔に横行していた。歩騭と衛旌とは、焦征羌の勢力の下にある土地で生計をはかろうと考えたが、その一味に無茶なことをされるのを恐れて、2人して名刺を通じ瓜を奉じて、焦征羌に献上したいと願い出た。焦征羌は奥で横になっていて、2人を長く待たせたままにしておいた。衛旌は無礼を受けるより帰ろうとしたが、歩騭は、彼の勢力を利用すべく、また怨みを買われないためにも、帰るべきじゃないと説得した。長い時間がたってから、焦征羌は窓を開いて2人と会い、窓の外の地べたに座らせた。焦征羌は、大きな机にご馳走を並べ、歩騭と衛旌とには小さなお盆に盛ったご飯を与え、野菜のおかずが付いているだけであった。歩騭はそれを余すことなく食べた。衛旌は腹を立てて「こんな扱いにどうして堪えられるのだ」。歩騭がいった「我々は貧乏で身分もない。だから主人は貧乏で身分のない者として我々を待遇したのだ。当然のことであって、何の恥ずかしがることがあろうか」

[53]

서적

『呉書』

[54]

서적

『三国志 (歴史書)|三国志』呉志 董襲伝

[55]

서적

『三国志 (歴史書)|三国志』呉志 潘濬伝 が引く『呉書』

[56]

서적

『三国志 (歴史書)|三国志』呉志 張昭伝

[57]

서적

『三国志 (歴史書)|三国志』呉志 呉主伝

[58]

서적

『呉録』

[59]

서적

『三国志 (歴史書)|三国志』呉志 周瑜伝

[60]

서적

『三国志 (歴史書)|三国志』魏志 三少帝紀 が引く 干宝著『晋紀』

[61]

서적

『三国志 (歴史書)|三国志』呉志 呉主五子伝 が引く『通語』

[62]

서적

위요 찬, 《오서》

[63]

서적

허숭(許嵩), 《건강실록(建康實錄)》

[64]

서적

《진고》(眞誥) 권20에 주석으로 인용된 《허장사세보》(許長史世譜)에 기록이 있으나, 재임 시기는 알 수 없다. [[연 (동오)|연]]과 동일인물로 보는 견해도 있다。

[65]

서적

《수서 (책)|수서》(隨書) 경적지(經籍志)에 기록이 있으나, 재임 시기는 알 수 없다。

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com