사대부

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

사대부는 중국에서 기원하여 한국, 베트남 등 동아시아 국가에 영향을 미친 학자적 관료 또는 관료적 학자를 의미한다. 중국에서는 한나라 이후 유학자들이 사대부로 부상하여 정치에 큰 영향력을 행사했으며, 송나라 시대에 전성기를 누렸다. 한국에서는 고려 말, 조선 시대에 성리학을 중심으로 정치력을 갖춘 학자적 관료를 지칭하며, 무신정권 이후 사회적 영향력을 확대했다. 사대부는 유교적 소양과 과거 제도를 통해 선발되었으며, 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 분야에 걸쳐 큰 영향력을 행사했다. 사대부는 능력주의적인 지배 계급을 형성하는 긍정적인 측면과 함께, 부패와 권력 남용의 가능성이라는 부정적인 측면을 동시에 가지고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 유교 - 이여빈

조선 중기의 문신이자 의병장, 학자인 이여빈은 임진왜란 때 의병을 일으켰고, 광해군 때 이이첨과 김개시를 탄핵하고 인목대비 폐모론에 반대하는 상소를 올리는 등 강직한 성품을 드러냈으며, 관직에서 물러난 후에는 후학 양성과 《영주지》 편찬에 힘썼다. - 유교 - 군자

군자는 유교에서 이상적인 인격으로, 예법에 따라 행동하며 인류애를 실천하고 도덕적 우월성을 갖춘 존경받는 인물이다. - 동아시아의 문화 - 한자

한자는 3,000년 이상 사용된 동아시아의 표의 문자로, 갑골문에서 기원하여 다양한 서체로 발전했으며, 한자 문화권에서 각 지역의 언어와 문화에 영향을 미쳤다. - 동아시아의 문화 - 한문

한문은 고대 중국어 문법에 기반한 문어체로, 동아시아 각국에서 현지화되었으며, 한자의 특성상 해석이 다양할 수 있고, 외교 및 문화 교류를 통해 수용되어, 현대에는 학술 연구, 고전 문학 등에서 사용되며 동아시아 문화와 역사를 이해하는 데 중요한 역할을 한다. - 사회 계급 - 시민

시민은 법적인 권리와 의무를 지니는 정치 공동체의 구성원이며, 고대 그리스 폴리스에서 유래하여 국민 국가의 구성원, 참정권과의 관계, 세계 시민주의 등의 다양한 의미로 사용된다. - 사회 계급 - 부르주아지

부르주아지는 중세 도시의 상공업자에서 유래하여 자본을 축적한 자본가 계급을 의미하며, 봉건 사회 붕괴와 자본주의 발전에 기여했으나, 마르크스주의에서는 노동자 계급과 대립하며 문화적 헤게모니와 과시적 소비로 비판받고, 역사와 예술에서 다양한 의미로 해석된다.

| 사대부 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 다른 이름 | 사대부 (士大夫), 선비 |

| 설명 | 중국과 한국의 과거 제도를 통해 관료가 된 유학자 계층 |

| 역할 | 정치, 사회, 문화적 리더십 |

| 특징 | 유교적 소양, 도덕적 책임감 강조 |

| 중국에서의 사대부 | |

| 기원 | 춘추전국시대 |

| 발전 | 한나라 이후 과거 제도 확립으로 지배 계층으로 부상 |

| 역할 | 황제를 보좌하여 국가 운영, 사회 질서 유지 |

| 특징 | 유교 경전에 대한 깊은 이해, 문학적 재능, 청렴함 |

| 사회적 영향력 | 향촌 사회에서 교육, 교화 활동 담당 |

| 예시 | 왕안석, 구양수, 주희 |

| 한국에서의 사대부 | |

| 기원 | 고려 말 |

| 발전 | 조선 시대 지배 계층으로 성장 |

| 역할 | 정치, 경제, 사회, 문화 전반에 영향력 행사 |

| 특징 | 성리학적 이념 추구, 도덕적 명분 중시 |

| 붕당 정치 | 사대부 간의 학문적, 정치적 견해 차이로 붕당 형성 |

| 사회적 영향력 | 향촌 사회에서 양반으로서 지위 유지, 사회 질서 유지 |

| 예시 | 정몽주, 정도전, 이황, 이이 |

| 사대부의 이상 | |

| 수신제가치국평천하 (修身齊家治國平天下) | 자신의 수양을 통해 가정을 다스리고, 나라를 다스려 천하를 평정한다 |

| 청렴결백 (淸廉潔白) | 사리사욕을 추구하지 않고 청렴하고 깨끗함을 유지 |

| 애민정신 (愛民精神) | 백성을 사랑하고 백성의 어려움을 해결하려는 마음 |

| 강직함 (剛直함) | 옳다고 믿는 바를 굽히지 않고 굳건히 지키는 태도 |

| 사대부의 의의 | |

| 한국 사회에 미친 영향 | 유교적 가치관 확립, 사회 질서 유지, 문화 발전 기여 |

| 현대적 의미 | 도덕적 리더십, 사회적 책임감 강조 |

2. 역사

사(士)는 독서인, 대부(大夫)는 정치인을 의미하며, 사대부는 학자적 관료 또는 관료적 학자를 뜻한다. 이는 본래 중국에서 유래한 개념으로, 왕이나 제후 아래에서 벼슬을 하며 정치 실무를 담당하고 세습적으로 영토를 가진 지배 계급을 의미하기도 했다.

춘추 시대에는 사(士)들을 거느리는 대부(大夫)들의 개인적 요새가 지나치게 강해지지 않도록 견제하는 귀족들의 모습도 나타난다. 그러나 진(秦)의 통일 전쟁과 관료화로 인해 귀족과 함께 평민들에게 패배하였고, 한나라부터는 유학자들이 사대부가 되어 큰 영향력을 행사하게 되었다.[22] 삼국 시대까지는 몰락한 귀족과 사대부 세력의 반격이 있었으나, 유학자들은 지속적인 노력을 통해 세력을 확대하였다. 한족 귀족 세력은 삼국 시대 이후 유학자들에게 밀리다가 유목민 귀족들과 손을 잡고 부활하기도 했지만, 결국 유학자 사대부들에게 권력을 잃고 사라지게 된다. 송나라[23]에서 사대부들은 전성기를 누렸고, 이후 형세호나 신사 등으로 세력을 유지하다가 공산주의 폭동으로 멸망했다.

한국에서는 중국과 달리 주로 현직·퇴직 관리나 그들과 혈연 관계에 있는 계층을 사대부로 여겼다.[24] 조선의 반상제에서는 단순히 유학자라고 양반이나 사대부 취급을 받지는 않았다.

고려 시대에는 무신정권기에 사대부가 등장하기 시작했다. 무신들은 문신을 몰아낸 뒤 행정 공백을 메우기 위해 지방 행정을 담당하던 토착 세력을 등용했고, 그 상층부였던 향리층이 과거를 통해 중앙으로 진출하여 '능문능리'(문장과 행정에 능함)의 새로운 관인층을 형성하게 된다. 하지만 이때는 무신정권에 의탁한 진출이었기 때문에 독자적인 정치 세력을 이루지 못했고, 고려 말까지 이런 상황이 이어졌다. 무신정권이 무너진 후, 사대부들은 더욱 활발하게 정계에 진출하였으며, 중앙관부의 이직자(吏職者) 외에도 지방 향리 출신이 많았다. 이들은 학문적인 교양을 바탕으로 과거를 거쳐 중앙 정치무대로 진출하였다.

한국에서 사대부는 고려 말, 조선 때 성리학 즉 주자학을 중심으로 한 정치력을 갖춘 학자적 관료를 말한다. 한국에서는 주자학이 주류를 이루었고, 양명학은 크게 발전하지 못했다.

2. 1. 중국의 사대부

사(士)란 독서인을, 대부(大夫)는 정치인을 말하는 것으로, 사대부란 학자적 관료 또는 관료적 학자를 의미한다.봉건적 사회 구조는 일반 백성을 사농공상(士農工商)의 네 계급으로 나누었는데, 이는 사대부의 형성과 번영의 또 다른 중요한 제도적 기반이 되었다. 이 네 가지 신분인 사농공상(士農工商)의 서열은 사대부(scholar-officials), 농민(farmers), 장인(artisans), 그리고 상인(craftsmen/merchants) 순이었다.

유교는 전통 중국 문화의 핵심이며 전제 군주제의 이론적 기반이다.[2] 유교 사상은 전통 중국 사회의 주류가 되었고, 유교 교육 또한 대부분의 행정 수준에서 관리를 선발하는 주요 수단이 되었다.

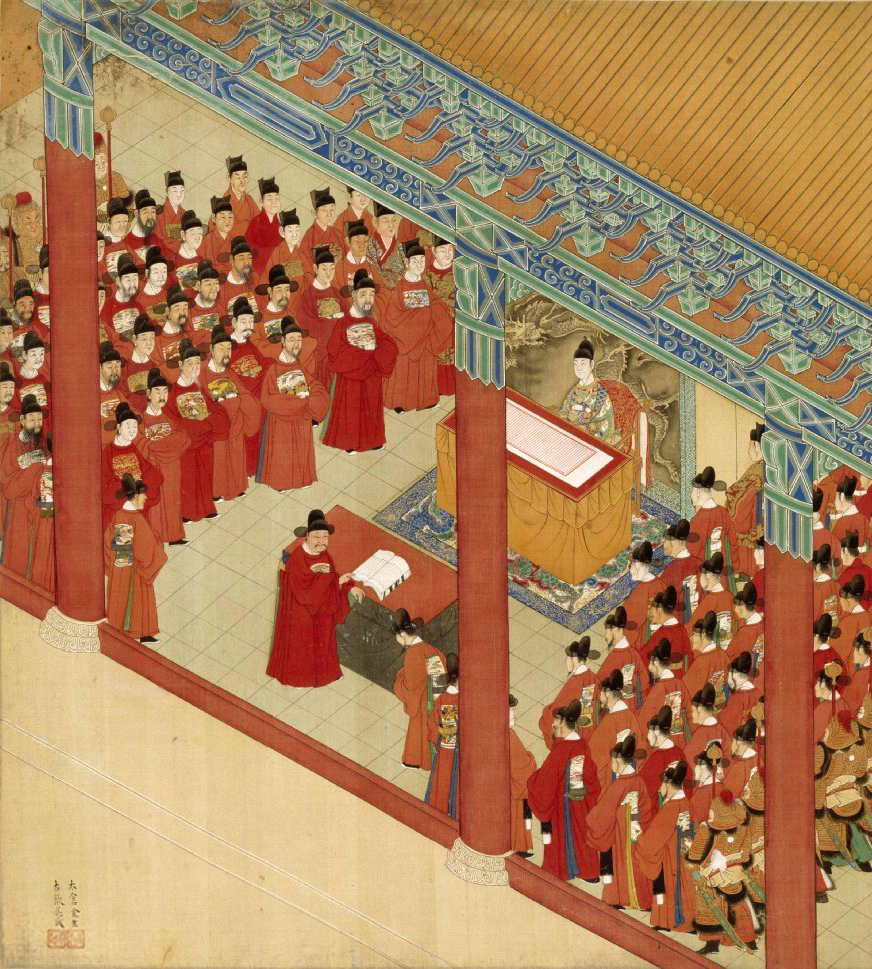

유교의 계층적 경향에도 불구하고, 학자 관료와 장관들은 통치자의 단순한 복종적인 부하가 아니라, 이론적으로 사회 질서 유지에 있어 동등한 역할을 수행한다. 여기에는 통치자가 의로운 원칙을 수호하는 데 부적합하고 백성의 복지를 제공하고 증진하는 데 실패할 경우 통치자에 맞서거나 반대할 가능성이 포함된다. 따라서 권력의 균형은 이상적으로는 실력주의적 유교 학자들과 왕조 황제들 사이에 분열되며, 통치자는 궁극적으로 폭정하거나 실패한 통치자를 제재하고 강제로 폐위시킬 권리가 있는 신하들의 수용으로 권력을 유지해야 한다.[3][4]

송 및 명 시대 동안 유교 철학자들은 도교와 불교 사상을 결합하여 성리학을 만들어 유교 이념 체계를 더욱 풍부하게 하였다. 이는 학자 관료 계급의 번영을 직접적으로 증가시켰을 뿐만 아니라, 후대 중국 문인들에게 큰 영향을 미친 학자 관료들의 독특한 도덕규범에도 기여했다.

전통적인 중국 관리 선발 제도는 사대부의 형성에 있어 제도적 기반이 되었다.

| 제도 | 내용 |

|---|---|

| 천거제 | 지방에서 강한 경제력을 가진 자들이 백성을 보호하고 교화하여, 그 자제들을 중앙 관료로 보냈다. |

| 구품중정제 | 한나라부터 남북조 시대 이후까지 유행했으며, 주로 명문 씨족 출신들이 관리가 되었다.[6] |

| 과거제 | 수나라 때부터 시작되어, 과거 시험에 합격한 자들이 관리가 되었다. 당나라 무측천은 과거 제도를 개혁하여 학자 관료와 지식 계급의 개념으로 이어졌다.[10] |

587년에 공식적으로 설립된 봉명과거(科挙)는 학자 관료를 선발할 수 있게 하였다. 수나라부터 시작하여, 적절한 가문 배경을 가진 사람들 중 과거 시험에 합격한 자들이 학자 관료가 되었다. 당나라 초기에 무측천은 대규모 과거 시험(Metropolitan Exam)을 설립하여 과거 제도를 개혁하고 개선하였는데, 이 시험에 합격한 사람들은 진사(進士, 최고 학위)라 불렸고, 지방 시험에 합격한 사람들은 급인(舉人)이라 불렸다.[9] 무측천의 개혁은 점차 오늘날의 학자 관료와 지식 계급의 개념으로 이어졌다.[10] 정부는 시와 산문을 통해 유교 경전과 일부 불교 경전에 대한 지식을 시험하여 학자 관료를 선발하였다.[11] 시험에 합격한 지식인들은 관리로 일했다. 두목과 같이 많은 유명한 당나라 시인들이 학자 관료였다. 그러나 당나라는 학자 관료의 구조와 구성이 최종적으로 형성되는 급변하는 시기였기 때문에 "학자 관료"라는 단어의 사용에 모호한 부분이 있다. 《구당서(舊唐書)》에 따르면, 과거 시험에 합격했지만 관직을 맡지 않은 학자/지식인은 士(사)라고만 불릴 수 있었고, 《신당서(新唐書)》에 따르면, 관료 여부와 관계없이 학자라면 학자 관료라고 불릴 수 있었다.[12]

송나라는 사대부(scholar-officials)의 황금기였다. 이 시대에 이르러 과거 시험에 합격하는 것이 관직에 오르는 주요한 통로가 되었다. 과거 시험의 지속적인 개선과 개혁을 통해 관료제가 귀족 제도를 완전히 대체하였고, 사대부 정치가 완전히 확립되었다.[13][14] 송나라는 중국 역사상 유일하게 사대부에게 사법 특권을 부여한 왕조였다. 조광윤의 영향으로 거의 모든 송나라 황제들은 지식인들에게 큰 존경심을 보였다. 송나라의 사대부가 범죄를 저질렀을 경우, 직접 책임을 물을 수 없었다. 대신 정식 사법 절차 대신 내부 탄핵이 이루어졌다. 죄가 심각하지 않다면 형사 처벌 대신 징계만 받으면 되었다.[15]

북송을 건립한 조광윤은 오대의 무단주의를 반성하여 과거제를 대폭 강화하고 문치정책을 세웠다. 그 전까지 1회에 10명 정도였던 과거 급제자가 태조 시대에 수백 명까지 늘어났고, 이들 과거 관료들은 3대 진종 시대부터 실질적으로 조정을 주도하기 시작했다.

과거는 학식만이 문제가 되는 시험이지만, 난이도가 매우 높아 급제하려면 장기간 시험 과목(사서오경 등) 암기 공부에만 집중할 수 있는 환경과 상당한 재산이 필요했다.

사대부가 사대부라고 불리는 이유는 첫째, 학식 때문이다. 과거 관료인 것이 기본이지만, 과거에 여러 번 낙방한 자는 고향에서 일족의 자제들에게 가르쳐 과거 급제를 목표로 하게 하는 경우가 많았다. 또 관계를 떠난 자도 고향에서 같은 일을 했다. 그들도 사대부에 포함되므로, 반드시 과거 관료에 한정된 것이 아니라 과거를 목표로 학식을 익혔다는 것이 조건의 첫째라고 생각할 수 있다.

둘째, 재산과 지방에서의 지도적 위치이다. 재산과 관료로서의 특권 등을 배경으로 사대부 계급은 지방 관료에게 간섭하는 경우가 있었고, 앞서 언급한 과거 낙방자들은 고향 아이들에게 학문을 가르치는 경우가 있었다. 미야자키 이치테이는 사대부를 "관료·지주·상인의 삼위일체"로 정의하고 있다.

그들 사대부는 자신의 학식으로 출사했다는 자부심 때문인지, 당대 이전에 비해 자신의 힘으로 국가를 떠받칠 기개를 가지고 있었다. 그러한 것을 나타내는 유명한 말로 범중엄의 "'''선우후락(先憂後樂)'''"이 있다. 범중엄은 후세에 사대부의 이상적인 모습으로 존경받는 인물이며, "천하의 근심에 앞서 근심하고, 천하의 즐거움 뒤에 즐긴다"는 의미로, 천하 국가를 스스로 짊어진다는 기개가 나타난 말이다(후에 후락원의 명칭의 유래가 되었다). 인종 시대에는 범중엄을 시작으로 수많은 명신이라고 불리는 자들이 등장하여 정계에서 활약했다. 그 모습은 주희에 의해 『송명신언행록』에 기록되어 있다.

또한, 사대부는 문인(文人)이기도 하며, 송대에 사대부들이 만든 새로운 문화의 흐름이 많이 생겨났다. 문학에서는 구양수 등의 고문부흥운동이 나타난다. 고문 운동은 육조 시대 이후의 사륙변려체라고 불리는 문장의 아름다움을 중시한 문체에서 벗어나, 그 이전의 질실강건한 글로 돌아가려는 운동이다. 한시에서는 그 전까지 많았던 서정시에서 서사시가 중심이 된 것을 들 수 있다. 이들은 사대부들의 더 주체적이고 더 이성적이어야 한다는 생각에서 생겨났다고 생각된다. 사상·학문에서는 사대부를 위한 새로운 유학의 모습이 모색되었고, 여러 학파가 형성되었다. 그중에서 더 실용적인 도학도 탄생하여, 사대부가 현실 세계에서 요구되는 모습을 추구하며 궁리(窮理)가 진행되었다. 후에 도학은 주희에 의해 대성된 주자학으로 대표되게 된다.

그러나 한편으로 "삼년 청지부, 십만 설화은(三年清知府,十萬雪花銀)"이라는 시가 있다. 3년 동안 지방관을 지내면, 뇌물을 받지 않는 청렴한 인물이라도 10만 냥 정도는 모을 수 있다는 것을 의미한다. 또 과거 급제자를 낸 집은 관호라고 불리게 되어 직역의 면제나, 죄를 돈으로 사는 등 여러 가지 특권을 가지고 있었다. 이러한 점에서 일족의 자제에게 학문을 가르쳐 과거 관료로 만들어 올리는 것은 가장 이익이 되는 장사였다고도 할 수 있다. 이 현상은 "'''승관발재(陞官發財)'''"(관직에 오르면 재산을 모은다)라고도 불렸다.

"선우후락"과 "승관발재"는 모두 사대부의 실태였다.

원, 명, 청 시대에는 팔고문이라는 정형화된 글쓰기 양식이 과거 시험을 지배했으며,[16] 이 시대의 선비 관료들은 가혹한 정치 환경으로 인해 자유롭게 말하고 창작하는 데 상대적으로 어려움을 겪었다. 과거 시험과 관직의 밀접한 관계는 여전히 존재했지만, 사회 전체는 "잘 공부하여 벼슬길에 나아간다"는 학우즉사(学而优则仕)의 분위기를 형성했다.[17]

1905년, 청 정부는 과거 제도를 폐지하여 선비 관료들이 점차 사라지게 되었다.

2. 1. 1. 기원

중국에서 전래된 사대부는 본래 왕·제후(諸侯) 아래서 벼슬을 하며 정치 실무를 장악하고, 세습적으로 영토를 가진 지배 계급을 의미했다. 춘추에서는 사(士)들을 거느리는 대부(大夫)들의 개인적 요새가 지나치게 강해지지 않도록 견제하는 귀족들의 모습도 등장한다. 그랬던 사대부들은 진(秦)의 통일 전쟁과 관료화로 인해 귀족들과 함께 평민들에게 완전한 패배를 당했다. 한나라부터는 기존의 귀족적 사대부들 대신 유학자들이 사대부가 되어 강한 영향력을 행사하게 되었다.[22] 하지만 삼국 시대까지는 몰락한 기존 귀족, 사대부 세력의 반격이 의외로 강하게 이어졌으며 유학자들은 전란으로 인해 주요한 지위를 거의 다 빼앗기기도 하였다. 그러나 유학자들은 지속적인 노력을 통해 점차 세력을 확대하였고 한족 귀족 세력은 삼국 시절 마지막 불꽃을 태운 이후로 유학자들에게 계속 밀리다가 유목민 귀족들과 손을 잡아 부활하기도 하였으나 결국 유학자 사대부들에 의해 권력을 잃게 되었고 마침내 전멸하여 사라지게 된다. 귀족 세력이 망한 송나라[23]에서 사대부들은 전성기를 누렸고 유목민 귀족들에 의해 역경을 겪기도 했으나 형세호나 신사 등으로 끝까지 세력을 유지하다가 공산주의 폭동을 견디지 못하고 멸망했다.

사대부라는 개념과 사회 계급은 전국 시대에 처음 등장했다. 그 이전에는 사(士)와 대부(大夫)는 서로 다른 계급이었다. 서주 시대에 주공은 사회 계급을 왕, 제후, 대부, 사, 평민, 노예로 나누었다. 대부는 귀족 출신으로 관리로 일했으며, 사보다 상위 계급이었다. 사는 대부와 평민 사이 계급 출신으로 하급 관리로만 일할 수 있었다. 전국 시대에 국가 간의 병합 전쟁과 관료제의 발흥으로 많은 유능한 사 계급 출신들이 제후들에게 귀중한 봉사를 제공했다. 사는 더욱 영향력을 행사하게 되었고, 대부는 점차 세습적인 귀족이 아닌 관료제 내의 직책으로 진화했습니다. 사와 대부는 점차 융합되어 사대부(士大夫)가 되었다.

『춘추좌씨전』에 따르면, 주(周) 시대의 신분 제도는 왕과 각 제후 아래에 대부(大夫)라 불리는 귀족 계급이 있었고, 그들의 신하로 사(士)라 불리는 계급이 있었다. 그들은 “읍(邑)”이라 불리는 도시 국가의 지도 계급이었지만, 씨족 사회를 기반으로 하는 도시 국가의 연합 체제가 붕괴되고 가부장제를 배경으로 하는 영역 국가가 형성되어 온 전국 시대가 되면서 이 계급이 무너지고, 사(士)는 독자적인 능력을 가진 영역 국가를 지배하는 각 제후를 섬기는 사람들을 가리키게 된다.

전국 시대에는 “사대부(士大夫)”가 군인을 가리키는 말로 사용되었지만, 전국 말기의 순자(荀子)는 “사대부”를 유가 도덕을 갖춘 관료를 가리키는 말로 전용했다. 한나라 시대까지는 “사대부”가 관료를 가리키는 말로 자리 잡았고, 군인을 가리킨다는 원래 의미는 잊혀졌다.

전한(前漢)의 통치 체제가 확립되자, 지방에서 강한 경제력을 가지고 백성을 보호하며 민화(民化)해 온 자들이 향거리선(郷挙里選) 제도하에 자제들을 중앙 관료로 보내게 되면서 지배 계급을 형성한다. 그들은 스스로를 주(周) 시대 도시 국가 지도층에 비유하여 “사대부”라고 부르게 된다. 후세에는 “호족(豪族)”이라고 불리는 계급이다.

위(魏)에서 구품관인법(九品官人法)이 제정되고, 위진남북조 시대(魏晋南北朝時代)에는 호족은 한(漢) 이래의 혈통과 문화적 업적, 백성 보호자로서의 명망을 배경으로, 화북(華北)에 침투한 북방 유목민의 유력 족장층과 함께, 더욱 명문 의식을 높여 후세 “귀족”이라고 불리는 계급으로 변해가지만, 스스로는 변함없이 “사(士)”, “사대부”라고 불렀다. 귀족 계급은 자신의 지위를 유지하기 위해 귀족 계급에서 벗어난 자들을 “서(庶)”라고 부르며, 심하게 차별하여 정치의 장에서 배제했다.

그 후 남북조를 통일한 수(隋)부터 과거(科擧)가 시행되면서 귀족이 아니더라도 관료가 될 길이 열렸지만, 귀족 계급은 과거 출신자를 정권 중추의 자리에서 배척했다. 그러나 당(唐) 중기부터 경제 발전과 함께 신흥 지주층이 등장하고, 그들은 자제들 중 과거 급제자를 배출함으로써 새로운 지배 계급을 형성하기 시작한다. 귀족 계급은 이러한 등장에 심하게 반발하여 우이당쟁(牛李の党争)으로 나타난다.

당(唐) 말기의 혼란 속에서 전통적인 귀족 계급은 쇠퇴하고, 염적(鹽賊) 출신의 주전충(朱全忠)의 군벌이 당(唐)을 대신하여 후량(後梁)을 열면서 사실상 멸망했다. 그 후 오대(五代)의 혼란 속에서 권력을 잡았던 자들은 염적이나 북방 유목민(북조 이래의 명문 부족이 아니라, 더욱 신흥의 세력) 출신의 군벌의 군인이 대부분이었지만, 그들의 군사 경찰력 아래에서 사실상 정무를 처리했던 자들은 봉도(馮道)를 대표하는 것과 같은 신흥 지주 계급의 문인이었다. 이것이 후대 북송의 사대부 형성에 이른다.

한국에서는 적당한 유학자면 사대부 취급을 받은 중국과 달리 주로 현직·퇴직 관리나 그들과 혈연 관계에 있는 계층을 의미했다.[24] 조선의 반상제에서는 중국과 달리 단순히 유학자라고 양반이나 사대부 취급을 받지는 않았다. 중국에서는 사농공상의 상인들조차 그들의 사대부들이 자신들과 마찬가지로 비천하게 태어나 비천하게 자란 출신이란 사실을 알고 있어서 유학을 공부한다고 무조건 따르지는 않았다. 그래서 중국의 유학자들은 관직, 재산, 이미지 등이 필요했고 따라서 주로 관직에 대한 집착이 심했다.

사대부가 등장하게 되는 것은 무신정권기였다. 정권을 잡은 무신들은 문신을 몰아낸 뒤 그 행정적 공백을 메우기 위해 지방의 행정을 담당했던 토착세력을 등용했고, 이에 그 상층부였던 향리층이 과거를 통해 상당수 중앙으로 진출, 「능문능리」의 새로운 관인층을 형성하게 된다. 하지만 이때는 무신정권에 의탁한 진출이었기 때문에 독자적 정치세력을 이루지 못했고, 이러한 시기가 고려말까지 백년이 이어졌다.

2. 1. 2. 발전

고려에서 사대부가 등장하게 된 것은 무신정권기였다. 정권을 잡은 무신들은 문신을 몰아낸 뒤 그 행정적 공백을 메우기 위해 지방의 행정을 담당했던 토착 세력을 등용했고, 이에 그 상층부였던 향리층이 과거를 통해 상당수 중앙으로 진출, '능문능리'(문장과 행정에 능함)의 새로운 관인층을 형성하게 된다. 하지만 이때는 무신정권에 의탁한 진출이었기 때문에 독자적인 정치 세력을 이루지 못했고, 이러한 시기가 고려 말까지 백 년간 이어졌다.2. 2. 한국의 사대부

한국의 사대부는 중국과 달리 주로 현직·퇴직 관리나 그들과 혈연 관계에 있는 계층을 의미했다.[24] 중국에서는 사농공상의 상인들조차 사대부들이 자신들과 비슷한 출신이라는 것을 알고 있어 유학을 공부한다고 무조건 따르지는 않았다.[24] 그래서 중국의 유학자들은 관직, 재산 등에 대한 집착이 심했다.무신집권기에 무신들은 문신을 몰아낸 뒤 행정적 공백을 메우기 위해 지방 행정을 담당했던 토착세력을 등용했고, 그 상층부였던 향리층이 과거를 통해 중앙으로 진출하여 '능문능리'의 새로운 관인층을 형성하게 된다. 하지만 이때는 무신정권에 의탁한 진출이었기 때문에 독자적 정치세력을 이루지 못했고, 이러한 시기가 고려말까지 백 년이 이어졌다.

한국에서 사대부는 고려 말, 조선 때 성리학 즉 주자학을 중심으로 한 정치력을 갖춘 학자적 관료를 말한다.

2. 2. 1. 고려 시대

고려의 사대부는 무신 정권이 무너진 후 더욱 활발하게 정계에 진출하였다. 이들은 중앙관부의 이직자(吏職者) 출신도 있었지만, 지방 향리 출신이 많았다. 향리 출신 사대부는 재향 지주(在鄕地主)이기도 하였다. 이들은 학문적인 교양을 바탕으로 과거를 거쳐 중앙 정치무대로 진출하였다.2. 2. 2. 조선 시대

고려 말, 조선 시대에 성리학, 즉 주자학을 중심으로 정치력을 갖춘 학자적 관료를 사대부라고 한다.사대부는 무신 정권이 무너진 후 고려 귀족정치 관료층에서 더욱 활발히 정계에 진출하였다. 이들은 중앙관부의 이직자(吏職者) 외에도 지방 향리 출신도 있었다. 지방 중소 지주였던 그들은 학문적인 교양을 바탕으로 과거를 거쳐 중앙 정치무대로 진출하였다.

한국에서는 주자학이 주류를 이루었고, 양명학은 크게 발전하지 못했다.

3. 사대부의 특징

사대부(士大夫)는 학자적 관료 또는 관료적 학자를 말하며, 본래 중국에서 전래된 개념이다. 춘추시대에는 사(士)를 거느리는 대부(大夫)들의 개인적 요새가 지나치게 강력해지지 않도록 귀족들이 견제하기도 했다. 진나라 통일 전쟁과 관료화로 귀족과 함께 평민들에게 패배했고, 한나라부터는 유학자들이 사대부가 되어 영향력을 행사했다.[22] 삼국 시대까지 몰락한 귀족, 사대부 세력의 반격이 이어졌으나, 유학자들은 점차 세력을 확대했다. 한족 귀족 세력은 유학자들에게 밀리다가 유목민 귀족들과 손잡고 부활하기도 했으나, 결국 권력을 잃고 사라졌다. 송나라[23]에서 사대부들은 전성기를 누렸고, 이후 형세호나 신사 등으로 세력을 유지하다가 공산주의 폭동으로 멸망했다.

한국에서는 중국과 달리 주로 현직·퇴직 관리나 그들과 혈연 관계에 있는 계층을 사대부라 칭했다.[24] 고려 말, 조선 초 성리학을 중심으로 정치력을 갖춘 학자적 관료가 바로 사대부였다.

당나라 말과 초기 중국 사대부들은 유학에 없던 우주론, 존재론, 인성론 등을 갖춘 성리학을 발전시켰다. 송나라의 주돈이, 정명도(程明道), 정이천(程伊川) 형제와 주희, 육구연, 왕수인이 대표적이며, 이(理)와 기(氣) 개념을 중심으로 우주와 인간 본성을 설명했다. 조선에서는 정주계 성리학이 주류였다.

조광윤(趙匡胤)(태조)은 송나라 건국 후 과거제를 강화하고 문치정책을 폈다. 과거 급제자는 수백 명까지 늘었고, 진종(宋)(真宗) 시대부터 조정을 주도했다. 과거는 난이도가 높아 장기간 시험 과목(사서오경(四書五經) 등) 암기 공부에 집중할 환경과 재산이 필요했다.

미야자키 이치테이(宮崎市定)는 사대부를 "관료·지주·상인의 삼위일체"로 정의했다. 이들은 학식으로 출사했다는 자부심으로 국가를 떠받칠 기개를 가졌다. 범중엄(范仲淹)의 "'''선우후락(先憂後樂)'''"은 사대부의 이상적 모습이다. 그러나 "삼년 청지부, 십만 설화은(三年清知府,十萬雪花銀)"이라는 시처럼 지방관으로 부임하면 청렴해도 상당한 재산을 모을 수 있었다. 관호(官戶)는 직역(職役) 면제, 죄를 돈으로 사는 특권 등을 누렸다. "'''승관발재(陞官發財)'''"(관직에 오르면 재산을 모은다)라는 말처럼, 관직 진출이 재산 축적 기회가 되기도 했다.

3. 1. 유교적 소양과 과거 제도

고려에서는 무신정권기에 문신을 대체하기 위해 지방 행정 담당 세력(향리)을 등용하면서 사대부가 등장했다. 이들은 과거를 통해 중앙 관직에 진출하여 '능문능리'의 새로운 관인층을 형성했다. 그러나 무신정권에 의탁했기 때문에 독자적인 정치 세력은 형성하지 못했다.[24]한국에서 사대부는 고려 말, 조선 때 성리학(주자학)을 중심으로 정치력을 갖춘 학자적 관료를 의미한다. 고려 귀족정치 관료층인 사대부는 무신정권이 무너진 후 더욱 활발하게 정치에 진출했다. 이들은 중앙 관부의 이직자(吏職者) 출신도 있었지만, 주로 지방의 향리 출신이었다. 지방 중소 지주였던 이들은 학문적 교양을 바탕으로 과거를 거쳐 중앙 정치 무대로 진출했다.[24]

조선에서는 현직·퇴직 관리나 그들과 혈연 관계에 있는 계층을 사대부로 여겼다. 이는 적당한 유학자면 사대부 취급을 했던 중국과는 다른 점이다. 실제 반상제에서는 단순히 유학자라고 해서 양반이나 사대부 취급을 받지 않았다.[24]

3. 2. 정치, 경제, 사회, 문화적 영향력

사대부는 학자적 관료 또는 관료적 학자를 의미하며, 본래 중국에서 유래했다. 한국에서는 고려 말, 조선 시대에 성리학을 중심으로 정치력을 갖춘 학자적 관료를 지칭했다.고려 귀족정치 관료층인 사대부는 무신정권이 무너진 후 더욱 활발히 정계에 진출했다. 이들은 중앙 관부의 이직자(吏職者)나 지방 향리 출신으로, 재향 지주(在鄕地主)이기도 했다. 이들은 학문적 교양을 바탕으로 과거를 통해 중앙 정치 무대로 진출했다.

당나라 말과 초기 중국의 사대부들은 이전 유학에 없던 우주론, 존재론, 인성론 등을 발전시켰다. 송나라대에 일어난 송학, 정주학, 주자학, 이학, 도학과 명나라대에 일어난 명학, 육왕학, 양명학, 심학이 대표적이다. 한국에서는 정주계 성리학이 주류를 이루었다.

유교는 전통 중국 문화의 핵심이자 전제 군주제의 이론적 기반이었다.[2] 유교 교육은 관리를 선발하는 주요 수단이었다. 유교의 계층적 경향에도 불구하고, 학자 관료와 장관들은 통치자에게 맞서거나 반대할 권리가 있었다.[3][4]

송나라 및 명나라 시대 동안 유교 철학자들은 도교와 불교 사상을 결합하여 성리학을 만들었다. 이는 학자 관료 계급의 번영과 독특한 도덕규범에 기여했다.

선출된 소수만이 관료나 지방 관리가 되었고, 대다수는 마을이나 도시에서 사회 지도자로 남았다. 이들은 사회복지 사업, 교육, 법적 분쟁 조정, 지역 사업 감독, 치안 유지, 유교 의례 거행, 세금 징수 지원, 유교적 도덕 교육 등을 담당했다.

북송의 조광윤(趙匡胤)(태조)은 과거제를 강화하고 문치정책을 세웠다. 과거 급제자는 태조 시대에 수백 명까지 늘어났고, 이들은 진종(宋)(真宗) 시대부터 조정을 주도했다. 과거는 난이도가 높아 장기간 시험 과목(사서오경(四書五經) 등) 암기 공부에 집중할 수 있는 환경과 상당한 재산이 필요했다.

사대부가 사대부라고 불리는 이유는 학식과 재산, 지방에서의 지도적 위치 때문이다. 미야자키 이치테이(宮崎市定)는 사대부를 "관료·지주·상인의 삼위일체"로 정의했다.

사대부들은 자신의 학식으로 출사했다는 자부심을 가졌고, 범중엄(范仲淹)의 "'''선우후락(先憂後樂)'''"은 천하 국가를 짊어진다는 기개를 나타낸다. 송 4대 인종(宋)(仁宗) 시대에는 범중엄을 비롯한 명신들이 정계에서 활약했다.

사대부는 문인(文人)이기도 했으며, 송나라대에 새로운 문화 흐름을 만들었다. 문학에서는 오양수(歐陽脩) 등의 고문부흥운동(古文復興運動)이 나타났다. 한시(漢詩)에서는 서정시(抒情詩)에서 서사시(叙事詩)가 중심이 되었다. 사상·학문에서는 새로운 유학(儒學)의 모습이 모색되었고, 도학(道學)이 탄생하여 주자학(朱子學)으로 대표되었다.

한편, "삼년 청지부, 십만 설화은(三年清知府,十萬雪花銀)"이라는 시는 지방관의 부를, "'''승관발재(陞官發財)'''"는 관직과 재산의 관계를 나타낸다.

송나라 이후 원나라를 제외하고 사대부가 정권의 중추를 담당했다. 명나라에서 청나라에 걸쳐 사대부는 향신이라는 계급을 형성했다. 증국번·이홍장 등의 향군·회군은 청나라 후기 내우외환에 대처했다. 청나라 말기에는 강유위·량치차오와 같은 개혁파 사대부들이 무술변법을 일으켰다.

3. 3. 선우후락과 승관발재

범중엄(范仲淹)은 "천하의 근심에 앞서 근심하고, 천하의 즐거움 뒤에 즐긴다"는 '''선우후락(先憂後樂)'''을 주장하였다. 이는 천하 국가를 스스로 짊어진다는 사대부의 기개를 나타낸다.[1]"삼년 청지부, 십만 설화은(三年清知府,十萬雪花銀)"이라는 시는 3년 동안 지방관을 지내면 청렴한 인물이라도 10만 냥 정도는 모을 수 있다는 것을 의미한다. 과거 급제자를 낸 집은 관호(官戶)라고 불리며 직역(職役) 면제, 죄를 돈으로 사는 특권 등을 누렸다. 일족 자제를 과거 관료로 만드는 것은 가장 이익이 되는 장사였으며, 이러한 현상은 "'''승관발재(陞官發財)'''"(관직에 오르면 재산을 모은다)라고 불렸다.[1]

"선우후락"과 "승관발재"는 모두 사대부의 실태를 보여준다.[1]

4. 사대부에 대한 평가

사대부는 중국에서 전래된 개념으로, 학자적 관료 또는 관료적 학자를 의미한다. 이들은 군주나 제후 아래에서 벼슬을 하며 정치 실무를 담당하고, 세습적으로 영토를 가진 지배 계층을 의미하기도 했다.[22] 춘추시대에는 사(士)들을 거느리는 대부(大夫)들의 개인적 요새가 지나치게 강력해지지 않도록 견제하는 귀족들의 모습도 나타난다. 진(秦)의 통일 전쟁과 관료화로 귀족과 함께 평민들에게 패배하였고, 한나라부터는 유학자들이 사대부가 되어 영향력을 행사하였다.

삼국 시대까지 몰락한 귀족, 사대부 세력의 반격이 이어졌지만, 유학자들은 점차 세력을 확대했고, 송나라에서 사대부들은 전성기를 누렸다.[23] 이후 유목민 귀족들에 의해 역경을 겪기도 했으나, 형세호나 신사 등으로 끝까지 세력을 유지하다가 공산주의 폭동으로 멸망했다.

한국에서 사대부는 고려 말, 조선 때 성리학, 즉 주자학을 중심으로 한 정치력을 갖춘 학자적 관료를 의미한다. 고려에서는 적당한 유학자면 사대부 취급을 받았던 중국과는 달리, 주로 현직·퇴직 관리나 그들과 혈연 관계에 있는 계층을 의미했다.[24]

무신 집권기에 등장한 사대부는 무신들이 문신을 몰아낸 후 행정 공백을 메우기 위해 등용된 지방의 행정 담당 토착 세력의 상층부였던 향리층이 과거를 통해 중앙으로 진출하면서 형성되었다. 이들은 '능문능리'의 새로운 관인층을 형성했지만, 무신정권에 의탁했기 때문에 독자적인 정치 세력을 이루지는 못했다.

고려 귀족정치 관료층인 사대부는 무신정권이 무너지고 나서 더욱 활발히 정계에 진출하였다. 지방 중소 지주였던 그들은 학문적 교양을 바탕으로 과거를 거쳐 중앙 정치 무대로 진출하였다.

4. 1. 긍정적 평가

고려 무신정권이 무너진 후, 귀족정치 관료층인 사대부는 더욱 활발히 정계에 진출하였다. 이들은 중앙 관부의 이직자(吏職者) 출신도 있었지만, 지방의 향리 출신이 많았다. 지방 중소 지주였던 그들은 학문적 교양을 바탕으로 과거를 거쳐 중앙 정치 무대로 진출하였다.[2]유교는 전통 중국 문화의 핵심이자 전제 군주제의 이론적 기반이었다.[2] 유교 사상은 전통 중국 사회의 주류가 되었고, 유교 교육은 대부분의 행정 수준에서 관리를 선발하는 주요 수단이었다. 유교의 계층적 경향에도 불구하고, 학자 관료와 장관들은 통치자에게 단순히 복종하는 부하가 아니라, 이론적으로 사회 질서 유지에 있어 동등한 역할을 수행했다. 여기에는 통치자가 의로운 원칙을 수호하는 데 부적합하고 백성의 복지를 제공하고 증진하는 데 실패할 경우, 통치자에게 맞서거나 반대할 가능성이 포함되었다. 따라서 권력의 균형은 이상적으로는 실력주의적 유교 학자들과 왕조 황제들 사이에 분열되며, 통치자는 궁극적으로 폭정하거나 실패한 통치자를 제재하고 강제로 폐위시킬 권리가 있는 신하들의 수용으로 권력을 유지해야 했다.[3][4]

이론적으로 과거 제도는 최고의 학생들이 국가를 운영하는 능력주의적인 지배 계급을 만들어낼 수 있었다. 과거 제도는 많은 사람들에게 정치적 권력과 명예를 추구할 기회를 제공하여 공식적인 교육을 진지하게 추구하도록 장려했다. 이 제도는 사회적 지위에 따라 공식적으로 차별하지 않았기 때문에 상향 이동의 통로를 제공했다.[18]

과거 제도의 국제적 영향력이 확대됨에 따라, 학자 관료는 고대 한국(고구려, 신라, 백제), 류큐 왕국, 베트남의 중요한 사회적 중추가 되었다.

4. 2. 부정적 평가

사대부는 학문적 소양과 정치적 권력을 겸비한 지배 계층이었으나, 그들의 권력 남용과 부패는 비판의 대상이 되기도 하였다. 특히 과거 제도는 능력주의를 표방했지만, 실제로는 유교적 도덕성만을 검증할 뿐 정치적 부패를 막는 데는 한계가 있었다.[18] 관료들은 과거 시험에 합격한 후 권력을 남용하고 부패를 저지르는 경우가 많았다.일부 학자들은 과거 시험 엘리트가 중국의 발전을 저해했다고 비판하기도 한다. 그러나 과거 시험 준비 과정은 관료들에게 공통 문화를 형성하고, "고전 과거는 왕조 관료제의 요구를 충족하는 동시에 후기 제국의 사회 구조를 지지하는 효과적인 문화적, 사회적, 정치적, 교육적 구조였다"라는 긍정적인 평가도 존재한다.

참조

[1]

논문

CHAPTER 3. Scholar-Officials

http://dx.doi.org/10[...]

Princeton University Press

2020-12-04

[2]

학술지

The Development of Leaders in Ancient China, Rome, and Persia

https://www.jstor.or[...]

2003

[3]

학술지

Confucian Culture vs. Dynastic Power in Chinese History

2021

[4]

서적

Confucianism: A Very Short Introduction

Oxford University Press

2014-06-26

[5]

서적

Book of Later Han

https://zh.wikisourc[...]

[6]

학술지

Rupture and Continuity: Scholar-Official Clan Culture in the Six Dynasties and the Legacy of Chinese Civilization

https://brill.com/vi[...]

2010-01-01

[7]

서적

The Cambridge History of China

[8]

서적

The Chinese Imperial Examination System: An Annotated Bibliography

Scarecrow Press

2023-01

[9]

서적

The Chinese Imperial Examination System: An Annotated Bibliography

https://books.google[...]

Scarecrow Press

2012-11-08

[10]

웹사이트

The Evolution of the Officials Selection System and Literary Creation--"Journal of Peking University(Philosophy and Social Sciences)" 2017年06期

http://en.cnki.com.c[...]

[11]

학술지

Mid-Tang Scholar-Officials as Local Patrons of Buddhist Monasteries

https://www.jstor.or[...]

2020

[12]

웹사이트

唐代"士大夫"的特色及其变化

https://www.1xuezhe.[...]

[13]

웹사이트

Combination of scholars and bureaucracy: the establishment of the scholar-officer's civilian polity in the Song Dynasty--''Journal of Anhui Normal University(Philosophy & Social Sciences''2005年05期

http://en.cnki.com.c[...]

[14]

서적

The Chinese Imperial Examination System: An Annotated Bibliography

Scarecrow Press

2023-01

[15]

논문

Subordinates and evildoers: Song scholar-officials' perceptions of clerks

2008

[16]

서적

The Chinese Imperial Examination System: An Annotated Bibliography

Scarecrow Press

2023-01

[17]

웹사이트

The Evolution of the Officials Selection System and Literary Creation--''Journal of Peking University (Philosophy and Social Sciences)''2017年06期

http://en.cnki.com.c[...]

[18]

웹사이트

Remonstrance: The Moral Imperative of the Chinese Scholar-Official

https://www.asianstu[...]

[19]

서적

The Constitution of Ancient China

https://www.jstor.or[...]

Princeton University Press

2018

[20]

학술지

The Multivalent Imagery of the Ox in Song Painting

https://www.jstor.or[...]

2014

[21]

서적

Thriving in Crisis: Buddhism and Political Disruption in China, 1522–1620

https://www.jstor.or[...]

Columbia University Press

2020

[22]

문서

우리가 몰랐던 중국 이야기

[23]

웹사이트

http://encykorea.aks[...]

[24]

문서

Marketing and Social Structure in Rural China

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com