오삼계

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

오삼계는 명나라 말기에서 청나라 초기에 활동한 무장으로, 명나라에서 청나라로의 정권 교체 과정에서 중요한 역할을 했다. 그는 1612년 요동에서 태어나 무과에 급제하고 군에서 두각을 나타내어 제독까지 올랐다. 이자성의 순나라에 투항했다가 청나라에 귀순하여 산해관 전투에서 승리하는 데 기여했으나, 이후 청나라의 삼번 정책에 반발하여 반란을 일으켰다. 그는 황제를 칭하며 '주'를 건국했으나, 강희제에 의해 진압되었고, 그의 손자인 오세번이 자결하면서 반란은 종결되었다. 오삼계는 배신의 아이콘으로 여겨지기도 하며, 그의 생애는 소설, 영화, 드라마 등 다양한 대중문화 콘텐츠의 소재로 활용되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 청나라의 반란자 - 홍수전

홍수전은 과거 시험에 낙방한 후 기독교적 사상을 받아들여 태평천국을 건국하고 천왕으로 즉위하여 토지 개혁과 사회 개혁을 시도했지만, 내부 갈등과 청나라의 공격으로 사망하며 태평천국을 멸망시킨 중국의 농민 반란 지도자이다. - 청나라의 반란자 - 홍천귀복

홍천귀복은 태평천국의 제2대 천왕으로, 홍수전의 아들로 태어나 15세에 즉위했으나 천경 함락 후 청군에 체포되어 능지처사형을 당했으며, 그의 짧은 통치 기간과 처형 직전 발언은 여러 해석을 낳고 옥새는 홍콩 역사 박물관에 전시되어 있다. - 1612년 출생 - 미야모토 이오리

미야모토 이오리는 에도 시대 초기의 무사이자 미야모토 무사시의 양자로, 무사시 사후 오가사와라 다다자네를 섬기며 시마바라의 난에서 공을 세워 가문 내 최고위 가신으로 출세하고 후대에 그의 충성심과 능력을 기리는 일화와 무사시의 업적을 기리는 장덕비 건립으로 알려졌다. - 1612년 출생 - 소현세자

소현세자는 인조의 맏아들로, 병자호란 후 청나라에 볼모로 잡혀가 서양 문물을 접하고 조선의 개혁을 시도하려 했으나 갑작스러운 죽음을 맞았으며, 그의 죽음을 둘러싼 독살설과 부인 및 아들들의 비극적인 운명은 조선 정치사의 어두운 단면으로 남아있다.

| 오삼계 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| 이름 | 오삼계 |

| 한자 표기 | 吳三桂 |

| 로마자 표기 | Wu Sang-gwi |

| 중국어 간체 표기 | 吴三桂 |

| 중국어 병음 표기 | Wú Sānguì |

| 웨이드-자일스 표기 | Wu² San¹-kuei⁴ |

| 광둥어 예일 표기 | Ng4 Saam1gwai3 |

| 자(字) | 월소(月所), 장백(長白), 장백(長伯) |

| 출생일 | 1612년 6월 8일 |

| 출생지 | 랴오시, 수이중 |

| 사망일 | 1678년 10월 2일 |

| 사망지 | 헝양, 후난 |

| 묘호 | 태조(太祖) |

| 시호 | 개천달도동인극운통문신무고황제(開天達道同仁極運通文神武高皇帝) |

| 연호 | 소무(昭武) |

| 재위 기간 | 1678년 3월 – 1678년 10월 2일 |

| 황조 | 오 |

| 가족 관계 | |

| 아버지 | 오양(吳襄) |

| 어머니 | 주씨(祖氏) |

| 배우자 | 장황후(張皇后), 진원원(陳圓圓) |

| 자녀 | 오세번 |

| 정치 | |

| 작위 | 평서왕(平西王) |

| 봉호 | 평서왕(平西王) |

| 정치 체제 | 황제 (대주 소무제) |

| 기타 | |

| 주요 경력 | 명나라 장군 청나라 장군 삼번의 난 지도자 |

| 황제 | 대주 소무제 |

2. 명나라에서의 생애

1612년 요동에서 태어난 오삼계는 부친 오양(吳襄)의 공으로 무장에 등용되어 출세 가도를 달렸다. 1641년에는 제독으로 요서(遼西) 영원(寧遠)(랴오닝성 흥성시)에서 명군을 지휘하여 청군을 방어하는 임무를 수행했다. 청 건국 당시 산해관(山海關) 수비 임무를 맡고 있었다.[1] 오씨 가문은 본래 고유(高郵)(장쑤성(江蘇省)) 출신이었으나, 아버지 오상(吳襄)이 무관으로 요동(遼東)에 거주하는 경우가 많아 요동에 본적을 두었다.[1]

1644년 농민군을 이끌고 명나라를 멸망시킨 순나라(大順)의 이자성(李自成)이 북경을 점령하자, 산해관(山海關)을 수비하던 오삼계는 청의 도르곤(多爾袞)에게 투항하였다. 이후 청군은 오삼계를 길잡이로 하여 관내로 들어왔다.[3] 명나라 멸망 후, 오삼계와 그의 군대는 중국의 운명을 결정하는 중요한 군사력이 되었고, 도르곤과 이자성 모두 오삼계의 지지를 얻으려고 했다.[5] 이자성은 오삼계에게 항복을 권유하며 은과 금, 공작 작위를 주었고, 오향(吳襄)과 그의 첩 진원원(陳圓圓)을 인질로 잡아 편지를 쓰게 하여 오삼계에게 충성을 설득하도록 했다.[3][5]

그러나 오삼계는 이자성이 가족을 인질로 잡고 수도를 약탈한 것에 격분했다.[3] 그는 이자성의 사신을 죽이고 아버지에게 불충을 꾸짖는 편지를 썼으며, 자신의 병력만으로는 이자성의 주력군과 싸우기에는 역부족임을 알고 있었다.[6] 오삼계는 섭정왕 도르곤에게 군사 지원을 요청했는데, 그 조건은 여진의 지배를 중국 북부로, 명나라를 남부로 제한하는 것이었다. 도르곤은 여진이 오삼계를 도울 것이지만 오삼계는 청나라에 복종해야 한다고 답했고, 오삼계는 처음에는 이를 받아들이지 않았다.[3]

이자성은 산해관 공격을 위해 두 군대를 보냈지만, 오삼계의 군대는 1644년 5월 5일과 10일에 이들을 쉽게 격퇴했다.[7] 이자성은 5월 18일, 6만 명의 군대를 이끌고 직접 오삼계를 공격했고,[7] 5월 21일에 오삼계를 패배시켰다. 다음 날, 오삼계는 도르곤에게 도움을 요청했고, 도르곤은 이 기회를 이용하여 오삼계에게 항복을 강요했으며,[6] 오삼계는 이를 받아들였다.

1644년 5월 22일, 오삼계는 만리장성 산해관의 문을 열어 청나라 군대가 중국 본토로 진입하도록 허락하고, 여진족과 동맹을 맺었다.[8] 오삼계 군대와 청나라 군대는 1644년 5월 27일 산해관 전투에서 이자성의 주력군을 패배시켰다. 이자성은 베이징으로 후퇴하여 오삼계 아버지의 목을 성벽에 내걸고 오삼계 집안 38명을 처형했다.

산해관에서 명나라와 청나라 군대에 둘러싸여 궁지에 몰렸던 오삼계가 청나라 군대에 항복한 경위에 대해서는 여러 설이 있으며 확실한 결론은 없다. 송대 이후 이민족과 싸운 장군을 영웅시하는 사회 분위기 속에서, 결과적으로 이민족에게 중국을 넘겨준 그의 행위에 대해 진원원(陳圓圓) 때문이라는 이야기가 퍼져 나갔다.

소주의 가희였던 진원원은 숭정제(崇禎帝)를 위해 주황후의 아버지 주규(周奎)가 사들였으나, 황제의 총애를 받지 못한 채 오삼계가 눈독을 들였다. 오삼계가 요녕(遼寧)으로 출정했을 때 진원원은 오상(吳襄)의 저택에 살았는데, 북경이 농민군에 점령된 직후 이자성의 장수 류종민(劉宗敏)에게 빼앗겼다는 것을 알게 된 오삼계는 격분하여 아버지에게 질책하는 편지를 보낸 뒤 청나라에 원조를 요청했다는 것이다.

이 이야기는 『명사(明史)』에도 실려 있지만, 오삼계의 진심은 불명확하다. 민간에는 진원원에 관한 이야기가 널리 퍼져 있었고, 동시대 시인 오위업(吳偉業)(매촌)은 칠언고시 『원원곡』에서 "관을 뚫는 일격은 홍안을 위한 것"이라고 노래하고 있다. 그러나 오삼계의 평판이 좋지 않은 점을 고려하면, 그의 배신 행위를 증오한 후세 사람들이 만들어낸 이야기라고도 할 수 있다.

1653년 효장태후(孝莊太后)의 주선으로 홍타이지의 막내딸 화석건녕공주(和碩建寧公主)와 오삼계의 아들 오응웅이 혼인하였다. 오응웅은 부마 신분으로 조정에 진출하였으나, 실은 조정이 오삼계를 견제하기 위한 인질이었다. 후에 번왕(藩王)인 평서왕(平西王)으로 봉해지고 운남(雲南)을 관리해서 운남은 한족 오삼계가 다스리는 독자성을 띤 지방 정권이 된다.

2. 1. 초기 생애와 군 경력

1612년 요동에서 태어났다. 부친 오양(吳襄)의 공적으로 무장에 등용된 뒤 출세하여 1641년 제독으로 요서(遼西) 영원(寧遠)(랴오닝성 흥성시)에서 명군을 지휘하여 청군을 방어하는 임무를 수행하였다.[1] 청 건국 당시 산해관(山海關) 수비 임무를 맡았다.

오씨(吳氏) 가문은 원래 고유(高郵)(장쑤성(江蘇省)) 출신이었으나,[1] 아버지 오상(吳襄)이 무관으로 요동(遼東)에 거주하는 경우가 많아 요동에 본적을 두었다. 어려서부터 전쟁과 정치에 큰 관심을 가졌으며, 화가 동기창(董其昌)의 제자이기도 했다.[1] 명나라 말기 사관들은 오삼계를 용감하고 잘생긴 중간 키의 장군으로 묘사했다. 그는 창백한 피부, 곧은 코, 큰 귀를 가지고 있었고 코에는 흉터가 있었다고 한다. 뛰어난 기마술과 궁술 실력을 갖추고 있었다.[1]

1627년, 숭정제(崇禎)는 과거 제도를 부활시켰고, 오삼계는 15세에 무과 1등 급제자(舉人)가 되었다.[1] 그는 두 형제와 함께 군에 입대하여 조대수(祖大壽) 장군의 군대에서 달링강(大凌河)과 닝위안(寧遠)(흥청(興城))을 수비했다.

1630년, 적에 대한 정보를 수집하던 중 오삼계의 아버지 오향은 청나라 군대에 포위되었다. 오삼계는 외삼촌 조대수에게 도움을 받지 못하자, 친위대에서 선발한 약 20명의 병력으로 아버지를 구출하기로 결심했다. 오삼계와 그의 소규모 기병대는 적의 포위망으로 돌격하여 만주 장군을 죽이고 오향을 구출했다. 홍타이지(皇太極)와 조대수 모두 오삼계의 용맹에 감탄했고, 조대수는 오삼계의 승진을 추천했다. 오삼계는 20세가 되기 전에 참장(參將) 지위에 올랐다.[1]

1632년, 명 조정은 콩 유더의 반군을 토벌하기 위해 요동 군대를 산동으로 이동시켰다. 22세였던 오삼계는 의병 장군으로 복무하며 아버지 오상과 함께 싸웠다. 오삼계는 부장군으로 승진했고, 같은 해 9월에는 정장군으로 승진했다.[1]

1639년 초, 요동 상황이 긴박해지자 명 조정은 홍승초를 지료 총독으로 임명했고, 홍승초는 오삼계를 훈련 담당 장군으로 임명했다.[1]

같은 해 10월, 도도와 호격이 지휘하는 1만 명이 넘는 청군이 닝위안을 침략했다. 닝위안의 정장군 진국봉은 즉시 군대를 이끌고 청군과 맞섰지만 포위되어 전사했다. 오삼계는 진국봉의 뒤를 이어 닝위안의 정장군이 되었고, 요동의 수비 장군이 되었다.[1]

오삼계가 닝위안의 정장군으로 복무한 후, 닝위안 성에 2만 명의 군대를 거느리며 요동에서 가장 강력한 지역 군대를 만들었다. 전투력 강화를 위해 오삼계는 정예병 1,000명을 선발하여 무적의 대대를 편성했다. 이 대대는 오삼계 자신이 직접 훈련하고 지휘했으며, 그의 호위병이 되어 언제든지 그의 부름에 응했다. 그들은 그의 군대 핵심이었고, 오삼계의 군사적 업적 기반을 마련했다.[1]

1640년 3월, 홍타이지는 지르갈랑과 도도를 각각 좌우 총사령관으로 임명하여 진주 북쪽으로 진군하게 했다. 진주를 포위하기 위해 그들은 의주를 재건하고 군대를 주둔시키며 황무지를 개간하고 식량을 재배했으며, 산하이관 외부 닝진 지역의 모든 경작을 금지했다.[1]

같은 해 5월 18일, 오삼계는 흥산(Xingshan)에서 청나라 군대와 전투를 벌였다. 저갈랑(Jirgalang)은 1,500명의 병사를 이끌고 몽골인들의 항복을 받아들이려 했으나, 명나라 장군 유조기(Liu Zhaoji)에게 발각되었다. 유조기는 3,000명의 병사를 이끌고 청나라 군대를 공격했다. 당시 오삼계는 송산(Songshan)에 주둔하고 있었는데, 소식을 듣자마자 3,000명의 병력을 이끌고 왔다. 진주(Jinzhou)에서 조대수(Zu Dashou)는 700명이 넘는 병사를 예비대로 파견했다. 처음에는 명나라 군대가 수적으로 우세하여 더 강력해 보였지만, 가마산(Jiamashan) 추격전 이후 청나라 군대는 오삼계를 포위할 수 있었다.[1]

오삼계는 저갈랑과 도도(Duoduo)의 반복적인 공격을 견딜 수 없었다. 그는 청나라 군대와 격렬한 전투를 벌였지만, 유조기가 구원에 오기 전까지 포위망을 돌파할 수 없었다. 명나라 군대 사상자는 1,000명이 넘었고, 부장 양륜(Yanglun)과 주염주(Zhou Yanzhou)가 전사했지만, 오삼계의 용맹함은 여전히 칭찬받았다.[1]

1641년 4월 25일, 명나라 장수 오삼계(吳三桂) 지휘 아래 명군이 송진(松錦) 전투를 시작하여 청나라 기병을 격파하였고, 오삼계는 직접 적장 10명을 죽이는 활약을 펼쳤다. 전투 후 오삼계는 가장 뛰어난 장수로 인정받았다.[2]

같은 해 6월, 홍승초(洪承疇)와 오삼계는 송산(松山)으로 돌아와 북서쪽 지역에 주둔하였다. 정친왕(鄭親王) 저격랑(濟爾哈朗)은 송산과 신산(新山)을 여러 차례 공격했으나 계속 패배하였고, 명군은 네 차례나 청군을 포위하는 데 성공하였다. 청군은 결국 포위망을 돌파했지만, 막대한 사상자를 냈다. 오삼계의 용맹함 덕분에 명군은 계속 공세를 펼쳤지만, 큰 대가를 치렀다.[2]

같은 해 8월 20일, 명군은 청군 진영을 공격했다. 하루 종일 전투가 계속되었고, 승패를 가리기 어려웠다. 그러나 예상치 못하게 아지격(阿濟格)이 비가산(畢家山)에서 명군의 군량을 탈취하여 전투력을 크게 약화시켰다. 전투는 8월 21일에도 계속되었고, 명군에게 불리하게 전개되었다.[2] 이 패배 이후 대통(大同) 총병 왕푸(王朴)는 전의를 상실했다. 홍승초가 명령을 내리기도 전에 왕푸는 군대를 이끌고 도망쳤고, 이로 인해 원래 계획했던 돌파 작전이 완전히 틀어졌다. 더욱 놀랍게도 오삼계도 혼란 속에 왕푸를 따라 도망쳤다. 이러한 일촉즉발의 순간에 오삼계는 이기심을 드러냈다.[2]

명군은 후퇴를 시도했고, 청군의 추격을 받았다. 며칠 만에 5만 3천 명이 넘는 명군 병사와 7,400필의 말이 죽었다. 명군은 도망칠 길도, 싸울 의지도 없었다. 닝위안(寧遠)으로 도망쳐 돌아온 3만 명만이 살아남았다.[2]

오삼계는 왕푸를 따라 도망치면서도, 좋은 후퇴 계획을 세웠기에 살아남았다. 홍승초가 돌파를 명령했을 때, 오삼계는 자신의 진영으로 돌아가 즉시 장수들과 전술을 논의했다. 그들은 작은 길을 포기하고 큰 길로 도망치기로 결정했다. 예상대로 청군은 작은 길만 차단했고, 홍타이지 휘하 400명이 채 안 되는 병사만이 큰 길을 지켰다. 오삼계의 거센 돌격을 본 홍타이지는 추격을 멈추었다. 홍타이지는 오삼계를 높이 평가했고, 그를 얻는 것을 왕조 정복의 열쇠로 여겼다.[2]

송산에서의 돌파로 명나라 정예군 5만 2천 명이 전사하여 명나라에 큰 타격을 입혔다. 오삼계와 왕푸는 도망치고 전투를 회피한 죄로 처벌받을 운명을 피할 수 없었고 사형이 선고되었다.[2]

며칠 후, 닝위안으로 피신했던 오삼계는 충정제의 칙령을 받았다. 놀랍게도 오삼계는 모든 정예 장군들 위로 승진했다. 이는 오삼계가 처벌받지 않을 것임을 의미했고, 이는 많은 관료들의 이해를 넘어서는 일이었다. 더욱 놀라운 것은 몇 달 후, 조정에서 송산 패전에 대한 책임을 규명하기 위한 조사를 요구했을 때, 왕푸만 체포되고 오삼계는 닝위안에 주둔한 요동 총독으로 계속 근무했다는 사실이다. 이는 명나라 조정에 큰 반발을 불러일으켰다.[2]

1642년 5월, 명나라 조정의 재검토 결과 왕푸는 사형을 선고받았고, 오삼계는 3계급 강등되었다. 오삼계는 닝위안에서 정예 장군으로 계속 근무하며 요동군의 훈련을 담당했다.[2]

2. 2. 청나라로의 투항

1644년 농민군을 이끌고 명나라를 멸망시킨 순나라(大順)의 이자성(李自成)이 북경을 점령할 때, 산해관(山海關)을 수비하던 오삼계는 청의 도르곤(多爾袞)에게 투항하였다. 이후 청군은 오삼계를 길잡이로 하여 관내로 들어왔다.[3]명나라가 멸망한 후, 오삼계와 그의 군대는 중국의 운명을 결정하는 중요한 군사력이 되었다. 도르곤과 이자성 모두 오삼계의 지지를 얻으려고 했다.[5] 이자성은 오삼계의 항복을 확보하기 위해 은과 금, 공작 작위를 주었고, 오삼계의 아버지인 오향(吳襄)과 그의 첩 진원원(陳圓圓)을 사로잡아 오향에게 편지를 쓰게 하여 오삼계에게 이자성에게 충성할 것을 설득하도록 명령했다.[3][5]

그러나 오삼계는 이자성이 자신의 가족을 사로잡고 베이징을 약탈한 것에 격분했다.[3] 그는 이자성의 사신을 죽이고 아버지에게 불충을 꾸짖는 편지를 썼으며, 자신의 병력만으로는 이자성의 주력군과 싸우기에는 역부족임을 알고 있었다.[6] 오삼계는 섭정왕 도르곤에게 군사 지원을 요청했는데, 그 조건은 여진의 지배를 중국 북부로, 명나라를 남부로 제한하는 것이었다. 도르곤은 여진이 오삼계를 도울 것이지만 오삼계는 청나라에 복종해야 한다고 답했고, 오삼계는 처음에는 이를 받아들이지 않았다.[3]

이자성은 산해관을 공격하기 위해 두 개의 군대를 보냈지만, 오삼계의 노련한 군대는 1644년 5월 5일과 10일에 이들을 쉽게 물리쳤다.[7] 이자성은 오삼계의 군대를 박멸하기로 결심하고 5월 18일, 베이징에서 6만 명의 군대를 이끌고 직접 오삼계를 공격했다.[7] 그리고 5월 21일에 오삼계를 패배시켰다. 다음 날, 오삼계는 도르곤에게 도움을 요청했고, 도르곤은 이 기회를 이용하여 오삼계에게 항복을 강요했으며,[6] 오삼계는 이를 받아들일 수밖에 없었다.

1644년 5월 22일, 오삼계는 만리장성 산해관의 문을 열어 청나라 군대가 중국 본토로 진입하도록 허락하고, 여진족과 동맹을 맺었다.[8] 오삼계의 군대와 청나라 군대는 함께 1644년 5월 27일 산해관 전투에서 이자성의 주력군을 패배시켰다. 이자성은 베이징으로 후퇴하여 오삼계의 아버지의 목을 성벽에 내걸고 오삼계 집안 38명을 처형하는 등 복수를 했다.

산해관에서 명나라와 청나라 군대에 둘러싸여 궁지에 몰렸던 오삼계가 이민족인 청나라 군대에 항복한 경위에 대해서는 여러 설이 있으며 확실한 결론은 없다. 송대 이후 이민족과 싸운 장군을 영웅시하는 사회 분위기 속에서, 결과적으로 이민족에게 중국을 넘겨준 것으로 평가받는 그의 행위에 대해 진원원(陳圓圓)이라는 미녀 때문이라는 이야기가 일찍부터 퍼져 나갔다.

소주의 가희로 절세의 미녀라고 일컬어졌던 진원원은 원래 숭정제(崇禎帝)를 위해 주황후의 아버지인 주규(周奎)가 사들였으나, 황제의 총애를 받지 못한 채 오삼계가 눈독을 들였다. 오삼계가 요녕(遼寧)으로 출정했을 때 진원원은 오상(吳襄)의 저택에 살게 되었는데, 바로 그 직후 북경이 농민군에 점령되었다. 그리고 이자성의 장수인 류종민(劉宗敏)에게 진원원이 빼앗겼다는 것을 알게 된 오삼계는 격분하여 아버지에게 질책하는 편지를 보낸 뒤 바로 청나라에 원조를 요청했다는 것이다.

이 이야기는 『명사(明史)』에도 실려 있지만, 과연 오삼계의 진심이 어디에 있었는지는 불명확하다. 그러나 일찍부터 민간에는 진원원에 관한 이야기가 널리 퍼져 있었고, 동시대의 시인인 오위업(吳偉業)(매촌)은 칠언고시 『원원곡』을 짓고, 그 속에서 "관을 뚫는 일격은 홍안을 위한 것"(오삼계의 분노는 진원원 때문이다)이라고 노래하고 있다. 그러나 오삼계의 평판이 좋지 않은 점을 고려하면, 그의 배신 행위를 증오한 후세 사람들이 만들어낸 이야기라고도 할 수 있다.

3. 청나라에서의 생애

1612년 요동에서 태어난 오삼계는 부친의 공으로 무장에 등용되어 출세, 1641년 제독으로 요서(遼西) 영원(寧遠)에서 명군을 지휘하여 청군을 방어하는 임무를 수행했다. 청이 건국되었을 때 산해관을 수비하고 있었다.[2]

1653년 효장태후의 주선으로 홍타이지의 막내딸 화석건녕공주와 오삼계의 아들 오응웅이 혼인하였다. 오응웅은 부마 신분으로 조정에 진출했으나, 실은 조정이 오삼계를 견제하기 위한 인질이었다.

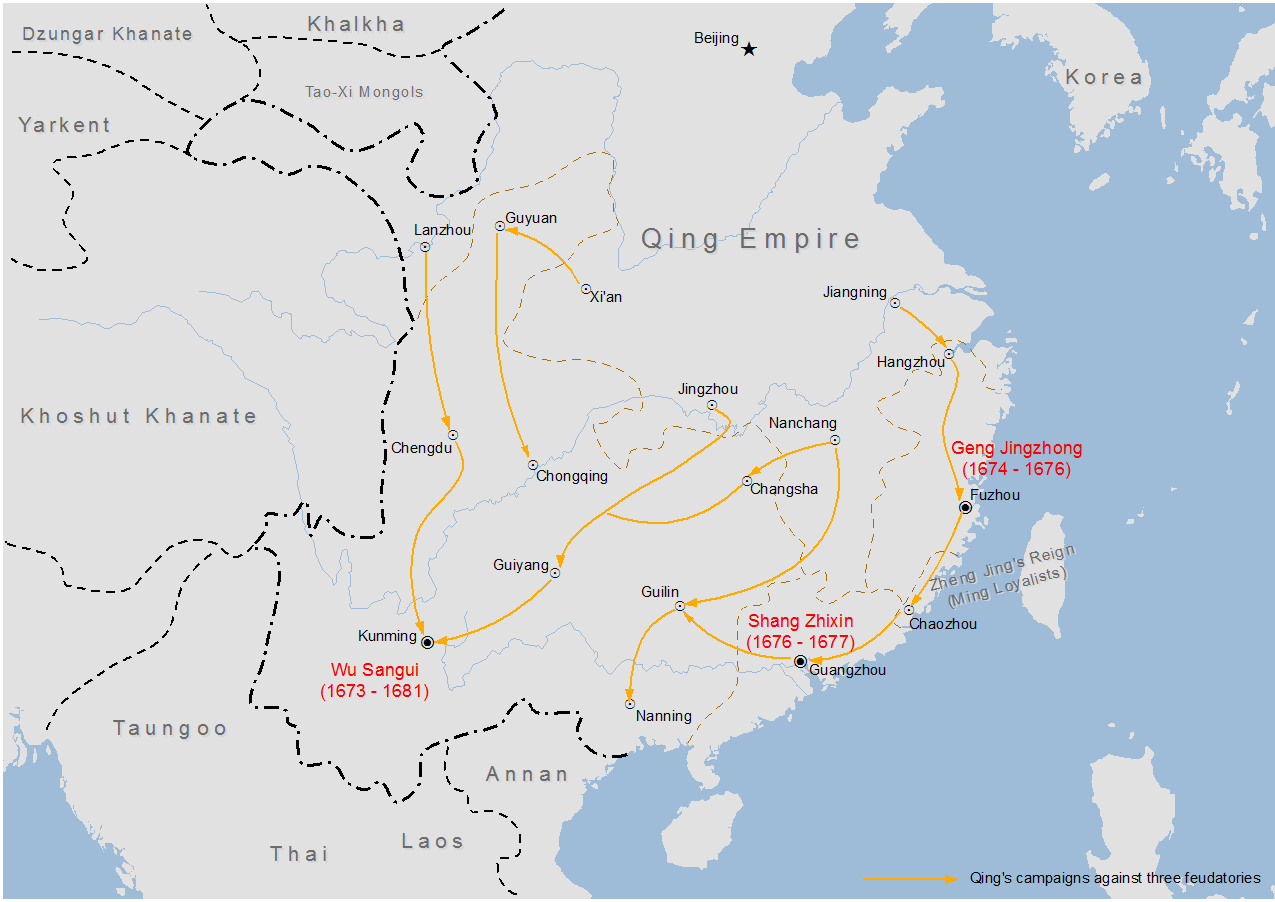

이후 평서왕(平西王)으로 봉해지고 운남을 관리하면서 독자적인 지방 정권을 형성했다. 강희제가 삼번 폐지 정책을 실시하자 명 재건을 명분으로 반란을 일으켰다. 평남왕 상지신과 정남왕 경정충이 호응하면서 삼번의 난이 일어났다. 오삼계는 강력한 군사를 이끌고 섬서성, 하남성, 감숙성을 휩쓸었으나, 북경 진군을 멈추고 청 조정에 반격할 시간을 주었다. 그 사이, 조정은 한족 출신 장군을 등용하여 반격했고, 오삼계는 여러 차례 패배했다.

1675년, 강희제는 오삼계의 아들 오응웅과 손자 오세림을 교수형에 처했다.[16]

3. 1. 청나라의 중국 통일에 기여

1644년 농민군을 이끌고 명을 멸망시킨 순나라(大順)의 이자성이 북경을 점령할 때, 청이 건국되었을 때 산해관을 수비하는 임무를 맡고 있던 오삼계는 홍타이지의 동생 도르곤에게 투항하였다. 그 후, 청군은 오삼계를 길잡이로 하여 관내로 들어왔다.[2]오삼계는 청나라에 충성을 맹세하고 평서왕 칭호를 받았다. 그러나 그는 청나라가 자신을 의심하고 있다는 두려움을 떨쳐 버릴 수 없었다.[2]

1644년 10월, 오삼계는 반란군 농민군을 진압하라는 명령을 받았다. 당시 이자성은 산서, 호북, 하남 등지를 여전히 장악하고 있었고 다시 일어설 군대를 모으고 있었다. 오삼계는 상가희와 함께 도르곤이 임명한 경원 장군 아지거의 지휘 아래 산서로 군대를 이끌었다. 10월부터 이듬해 8월 베이징으로 돌아올 때까지 오삼계는 농민군과 싸워 큰 성공을 거두었다.[2]

1645년 6월, 오삼계는 산서성의 유림과 연안을 점령했다. 동시에 이자성은 호북성 통산현의 한 마을 원장에 의해 살해되었다.[3]

1645년, 청 조정은 오삼계에게 친왕 칭호를 수여하고 금주에 주둔하도록 명령했다. 그러나 이 호칭은 군사적으로 중요한 도시의 지위를 잃고 중요하지 않은 후방 지역이 된 금주로 오삼계를 전근시킨 것과는 대조적이었다. 게다가 많은 만주족과 한족이 중국 중부로 이주하면서 인구가 희소해지고 황폐해졌다. 따라서 오삼계는 당황하고 화가 났다.[2]

1645년 8월 19일, 오삼계가 베이징에서 요동으로 돌아가기 전에 그는 친왕 칭호를 포기하겠다는 요청을 청 조정에 제출했다. 칭호를 포기한 후 그는 군대, 영토, 보상, 그리고 그의 지휘하에 있는 장군들에 대한 보상을 요구함으로써 자신의 세력을 강화하려는 노력을 시작했고, 이 모든 것은 조정에서 허락되었다.[2]

1646년 7월, 오삼계가 황제의 소환을 받았을 때, 청 조정은 추가 보상으로 말 10필과 은 20000냥을 주었다. 그러나 오삼계는 금주로 돌아온 이후로 소외되었고, 공유덕, 갱징중, 상가희의 군대는 1646년부터 호남과 광서에서 남명 정권과 싸우고 있었기 때문에 만족하지 않았다.[2]

1648년, 청나라에 대한 반란이 절정에 달했다. 대통의 총병 장샹(蔣祥)이 산서(山西)성에서 반란을 일으켰고, 남쪽의 남창(南昌)과 광주(廣州)에서는 진성환(金聲桓)과 리천홍이 반란을 일으켜 군사적 상황이 급변했다.[2]

항복한 한족 장군들의 반란은 청나라 지배자들에게 큰 충격을 주었다. 그들은 중국 중부의 통제에 있어 이들 장군들의 중요한 역할과 '한족으로 한족을 다스린다'(以汉制汉)는 전략의 중요성을 깨닫게 되었다. 이러한 상황에서 오삼계는 다시 부상했다.[2]

1648년 초, 청 조정은 오삼계에게 가족을 서쪽으로 이주시키고, 팔기군의 두통(都統) 모얼건(莫爾根)과 리웨이한(李偉漢)과 함께 한중에 주둔하도록 명령했다. 1년도 채 되지 않아 오삼계는 산서(陝西) 대부분 지역의 반란을 진압하고 북서부의 상황을 역전시켰다. 4년간의 투쟁 끝에 오삼계는 산서에 평화를 가져왔고, 청 조정에서 그의 정치적 입지가 높아졌다.[5]

1652년, 반란군 대서(大西)군이 청나라에 대한 주요 반란 세력이 되었다. 청나라 장군 공유덕과 니깐(尼堪)이 사망하고 반란군 이정국과 유문수의 군대가 사천성으로 진격하면서 상황은 더욱 어려워졌다. 청 조정은 오삼계를 소환하여 사천에서 대서군을 진압하도록 했다. 그러나 오삼계는 황실의 신임받는 고문인 리구오한(李國翰) 장군의 엄중한 감시를 받고 있었다. 오삼계는 몇 년 후 리구오한이 죽을 때까지 감시에서 벗어날 수 없었다. 따라서 오삼계는 많은 적들의 항복을 받아들여 군사력을 빠르게 강화했다.[5]

1660년, 청군은 운남성으로 진격하기 위해 세 갈래로 나뉘어 남명 정권을 제거하고 중국의 초기 통일을 달성했다. 그러나 황실은 여전히 심각한 군사적, 정치적 위협에 직면해 있었다. 남명의 영력제와 대서군의 이정국은 미얀마로 후퇴하여 운남에 영향력을 유지했다. 수도에서 멀리 떨어진 운남 국경 지역에 팔기군을 주둔시키는 것은 불편했다. 결과적으로, 황실은 홍승초의 제안을 승인하여 팔기군을 철수시키고 오삼계에게 국경 지역의 지휘권을 주었다. 따라서 오삼계는 대규모 군대를 지휘할 뿐만 아니라 광대한 영토를 통제하게 되었다.[5]

1661년, 오삼계 휘하의 녹영군은 6만 명이었던 반면, 상가희와 갱지묘는 각각 7,500명과 7,000명의 병력을 보유하고 있었다. 오삼계는 국경 지역을 영구적으로 주둔하고 자신의 영역으로 만들 계획을 세웠다. 그러나 그 당시 운남은 안정되지 않았다. 새로 항복한 병사들이 청군에 완전히 동화되지 않았기 때문이다. 게다가 대서군은 수십 년 동안 운남에서 세력을 키워왔고 여러 소수 민족과 긴밀한 관계를 맺고 있었다. 많은 토사들이 오삼계의 통치를 거부하여 일련의 반란으로 이어졌다. 남명의 영력제와 이정국의 군대의 존재는 오삼계에게 큰 위협으로 여겨졌다. 따라서 오삼계는 자신의 통치를 강화하기 위해 그들을 제거하기 위한 준비를 적극적으로 하고 있었다. 그는 반란의 위협을 과장하고 소문을 퍼뜨려 조정에 미얀마 침공을 촉구하는 제안을 제출했고, 얼마 후 황실은 이를 승인했다.[5]

1662년 6월, 오삼계는 군대를 미얀마로 파병하여 영력제를 사로잡아 죽였고, 이정국은 병으로 사망했다.[5] 그 후 몇 년 동안 오삼계는 그의 군대를 북서쪽에서 남서쪽 국경으로 이끌고 그 지역에서 청나라의 지배를 가능하게 했다.

이때, 아버지 오상(吳襄)을 비롯한 오삼계의 일족은 북경에 있었고, 아버지의 권고를 받은 오삼계는 한때 순(順)에 항복할 것을 결정했으나, 갑자기 태도를 바꿔 청의 도르곤에게 난공불락이라 일컬어진 산해관을 열어주고, 이자성을 토벌하기 위한 지원을 요청했다. 계모의 오빠인 조대수가 이미 청에 항복했고, 그의 권고를 받아들였다는 설도 있지만, 순군의 규율이 느슨해지고 민중의 지지를 얻지 못한 것을 알고, 자신이 북경을 해방함으로써 최고의 지위를 얻으려는 야심을 가졌다는 설도 있다.

도르곤은 오삼계의 요청을 받아들여 곧바로 북경으로 진군을 시작했다. 청과 오삼계의 군대는 이자성이 이끄는 순군을 격전 끝에 격파하고, 북경으로 입성했다. 그때 이자성과 함께 있던 아버지 오상과 북경에 있던 오삼계의 가족들이 이자성에게 살해당했지만, 그 대가로 오삼계는 평서왕에 봉해졌다.

오삼계에 국한되지 않고, 청은 중국 침입 당시 상가희, 갱중명 등의 한족 장수를 중용했다. 그들의 군사력은 청에게 큰 가치가 있었고, 동시에 위협이기도 했다. 오삼계는 섬서(陝西)·사천(四川) 지방으로 전전하여 청에 반하는 유적(流賊)을 토벌하고, 순치제 14년(1657년)에 평서대장군에 임명되어 남명 정권 토벌에 나선다. 운남(雲南)·귀주(貴州) 지방을 공략하고 그대로 운남에 봉해졌다. 강희제 원년(1662년)에, 미얀마 왕의 배신으로, 계왕·계왕태자 부자를 오삼계에게 넘겨주었다. 오삼계는 계왕 부자를 운남성 곤명에서 교살했다거나, 화형에 처했다고 한다. 이때 계왕의 생모인 마태후 마리아에게서 "이 역적놈아! 나는 죽어서도 지하에서 네 시체가 산산이 조각나는 것을 지켜볼 것이다!"라는 욕설을 들었다고 전해진다. 마침내 명의 황통은 완전히 멸망했고, 청은 오삼계에게 친왕의 작위를 내려 보상했다.

3. 2. 삼번의 난

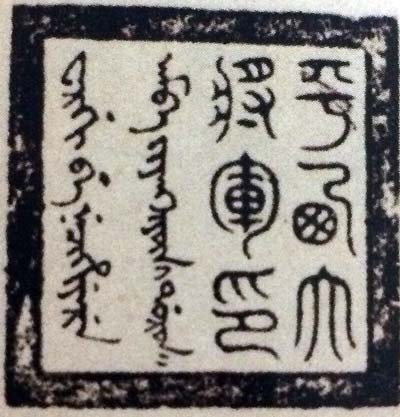

강희제가 삼번 폐지 정책을 실시하자, 오삼계는 운남에서 명을 재건한다는 명분을 내세워 반란을 일으켰다. 평남왕 상지신과 정남왕 경정충이 이에 호응하면서 삼번의 난이 시작되었다.[4][5][10] 오삼계는 강력한 군대를 이끌고 섬서성, 하남성, 감숙성을 휩쓸었으나, 북경으로 진군하는 대신 청 조정에 반격할 시간을 주었다.1675년, 강희제는 오삼계의 아들 오응웅과 손자 오세림을 교수형에 처했다.[16] 1678년, 오삼계는 황제를 자칭하고 국호를 주(周), 연호를 소무(昭武)라 정했으나, 같은 해 8월에 사망했다. 이후 오삼계군은 크게 약화되었고, 1681년 오삼계의 손자 오세번이 곤명(昆明)에서 자살하면서 8년간의 삼번의 난은 막을 내렸다.[11][12]

구이저우성으로 피신한 오삼계의 다른 아들 오응기의 후손들은 구이저우 성 마가새촌에 살고 있다고 전해진다.[16]

오삼계는 청나라 황실로부터 평서왕 칭호와 운남 지역의 봉토를 받았으나, 황족이 아닌 번왕은 황제의 불신을 받는 경우가 많았다. 1662년 귀주성이 오삼계의 관할이 되었고, 아들 오응웅은 강희제의 고모인 건녕공주와 결혼했다.

청나라 황실은 오삼계를 신뢰하지 않았지만, 그는 운남을 거의 간섭 없이 통치하며 중앙 정부로부터 막대한 보조금을 받았다. 이 돈으로 오삼계는 군대를 키웠다.[4][5]

운남의 오삼계, 광동의 상가희, 복건의 경정중은 청나라에 재정적 부담이 되었고, 이들의 자치적인 통제는 청나라의 안정을 위협했다.[4][5] 1673년, 강희제는 이들을 만주로 이주시키려 했고, 세 왕은 반란을 일으켰다.[10]

반란 전 오삼계는 아들 오응웅을 데려오려 했으나 실패하고, 첩의 아들 오세번만 데려왔다.[1] 1673년 12월 28일, 오삼계는 "명나라 재건"을 명분으로 반란을 일으켰고,[1] 1674년 1월 7일, 군대를 이끌고 북벌을 시작해 귀주성 전체를 점령했다. 오응웅과 그의 아들들은 처형되었고, 오삼계는 주나라를 건국했다. 1674년 4월까지 호남, 호북, 사천, 광서를 점령했고, 이후 경정중, 왕복천, 상지신이 반란에 합류하며 삼번의 난으로 확대되었다. 1676년 4월까지 11개 성을 장악하며 오삼계에게 유리한 상황이 전개되었다.[5]

그러나 오삼계는 병력과 재정 부족으로 장강 이남에 3개월간 머물렀고, 이는 강희제에게 기회를 주었다. 왕복천, 경정중, 상지신은 청나라에 항복했다.[1]

1678년, 오삼계는 "대주"의 황제로 즉위하고 연호를 소무로 정했으나, 같은 해 10월 사망했다. 그의 손자 오세번이 뒤를 이었으나, 1681년 12월 패배하고 자살했다. 오세번의 목은 베이징으로 보내졌고,[11] 강희제는 오삼계의 시신 일부를 각 성에 보냈다.[12]

4. 대중 문화

오삼계는 중국 문화에서 배신의 대명사로 여겨지지만, 그의 첩 진원원(陳圓圓)과의 사랑 이야기는 고전적인 러브스토리로 남아있다.[13] 그의 아들 오영웅(吳應雄)은 건녕공주의 남편으로 드라마와 이야기에 등장하기도 한다.[14]

오삼계는 김용(金庸)의 무협 소설 《녹정기(鹿鼎記)》에서 악역으로 등장한다.[15] 또한, 오삼계와 진원원의 사랑 이야기는 여러 드라마에서 낭만적으로 묘사되기도 하였다. 예를 들어 대만 드라마 《진원원》(1989), TVB 드라마 《명성에 죽다》(2003) 등이 있다. 홍콩 드라마 《청사(清史)》(1987)에서는 오삼계의 군사 경력과 진원원과의 러브스토리가 극적이면서도 중립적인 시각으로 묘사된다. 대만 사극 로맨스 드라마 《환유공주(懷玉公主)》(2000)에서는 오삼계가 악역으로 등장하지만, 그의 아들 오영웅은 강희제의 절친이자 건녕공주의 연인으로 중요하게 등장한다.

중국중앙텔레비전(CCTV) 드라마 《대국황혼(大國黃昏)》(2005)에서는 오삼계를 악명을 얻게 만든 운명적인 결정을 강요받은 인물로 보여준다. CCTV 드라마 《강희대제(康熙大帝)》(2001)에서는 만주 지배자들과의 권력 다툼 속에서 중립적인 입장을 가진 세력으로 묘사되며, 그의 아들 오영웅은 왕실에 대한 충성과 가족에 대한 효심 사이에서 갈등하는 인물로 그려진다.

오삼계는 다음과 같은 소설, 영화, 드라마에 등장한다.

| 종류 | 제목 | 연도 | 배우 | 비고 |

|---|---|---|---|---|

| 소설 | 이노우에 유미코(井上祐美子) 『홍안』(紅顔) | |||

| 소설 | 시마 료타로(司馬遼太郎) 『타타르 급풍록』(韃靼疾風録) | |||

| 소설 | 김용(金庸) 『녹정기』(鹿鼎記) | |||

| 영화 | 주성치의 로열 트럼프 2 | 1992년 | 췬페이(秦沛) | |

| 드라마 | 『설산비호』(雪山飛狐) | 1999년 | 라락림(羅楽林) | |

| 드라마 | 『강희왕조』(康熙王朝) | 2001년 | 조영상(曹永祥) | |

| 드라마 | 『녹정기』(鹿鼎記) | 2008년 | 涂们|투먼중국어 | |

| 드라마 | 『深宫谍影|쟁이 여인들의 후궁중국어』 | 2012년 | 王绘春|왕혜춘중국어 | |

| 드라마 | 『鹿鼎記 (2014年電視劇)|녹정기 로열 트럼프중국어』 | 2014년 | 봉진고(馮進高) | |

| 드라마 | 『多情江山|황귀비의 궁정중국어』 | 2015년 | 陈之辉|진지휘중국어 | |

| 드라마 | 『大玉儿传奇|황후의 기중국어』 | 2015년 | 소효봉(邵嘯峰) | |

| 드라마 | 『용주전 라스트 프린세스』(龍珠伝 ラストプリンセス) | 2016년 | 刘立伟|류리위중국어 | |

| 드라마 | 원숭환 | 2017년 | 우전강(于戦江) | 일본 미공개 |

5. 가족

'''형제:'''

- 오삼봉(吳三鳳)

- 오삼부(吳三輔)

- 오삼매(吳三枚)

'''처첩 및 자녀:'''

| 부인 | 자녀 |

|---|---|

| 황후 장씨(皇后 張氏, 1615 – 1699) | 오응웅(吳應熊) - 장남, 효공황제(孝恭皇帝) |

| 측실 진원원(陳圓圓) (진씨(陳氏), 이름은 원원(圓圓)) | 없음 |

| 기타 |

1653년 효장태후의 주선으로 홍타이지의 막내딸 화석건녕공주와 오삼계의 아들 오응웅이 혼인하였다.[1] 오응웅은 부마의 신분으로 조정에 진출하였으나, 실은 조정이 오삼계를 견제하기 위한 인질이었다.[1]

참조

[1]

서적

一代枭雄吴三桂: A generation of heroes – Wu Sangui

东方出版社

2008

[2]

서적

吴三桂传 (Wu San Gui Zhuan, translated as Biography of Wu Sangui)

Jilin da xue chu ban she

2010

[3]

학술지

一次决定历史命运的抉择──论吴三桂降清 (Yi Ci Jue Ding Li Shi Ming Yun De Jue Ze – Lun Wu San Gui Xiang Qing, translated as A Decision Determining the Destiny of History – On Wu Sangui's Surrendering to Qing Dynasty)

http://qsyj.iqh.net.[...]

1994-05-15

[4]

서적

Imperial China, 1350–1900

[5]

학술지

评吴三桂从投清到反清 (Ping Wu San Gui Cong Tou Qing Dao Fan Qing, translated as Comment on Wu Sangui from Surrendering to Qing to Revolting Qing)

[6]

학술지

明清之际山海关战役的真相考察 (Ming Qing Zhi Ji Shan Hai Guan Zhan Yi De Zhen Xiang Kao Cha, translated as The Truth of the Battle of Shanhaiguan at the Time of the Ming and Qing Dynasties)

[7]

서적

[8]

서적

The Great Wall: China Against the World, 1000 BC – AD 2000

Grove

2007-12-01

[9]

서적

The Manchu Way: The Eight Banners and Ethnic Identity in Late Imperial China

Stanford University Press

[10]

서적

Emperor of China

Alfred A. Knopf

[11]

서적

Emperor of China

[12]

서적

Emperor of China

[13]

웹사이트

A beauty who changed history

https://www.shine.cn[...]

2024-04-16

[14]

서적

Fall of Imperial China

https://books.google[...]

Simon and Schuster

[15]

서적

The Deer and the Cauldron: 3 Volume Set

Oxford University Press

2018

[16]

웹사이트

貴州村民秀族譜 自稱吳三桂後代

http://www.chinatime[...]

2018-08-02

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com