조선민주주의인민공화국의 보건

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

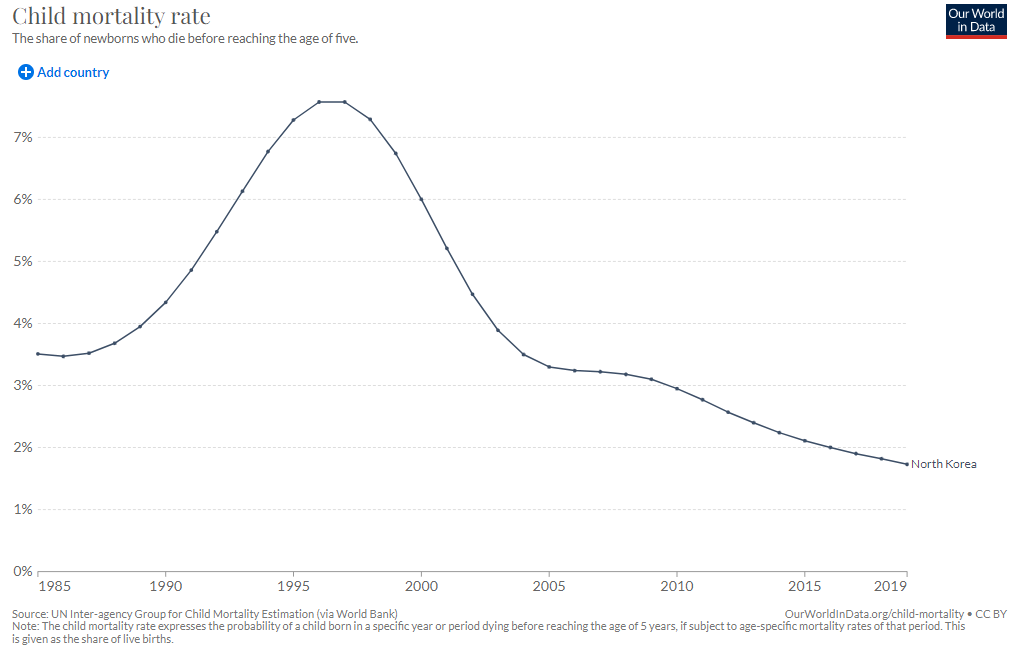

조선민주주의인민공화국의 보건은 1946년 사회보험법에 따른 무상 의료 제도로 시작되었으나, 1990년대 이후 경제난과 대북 제재, 전력 부족 등으로 인해 의료 시스템이 쇠퇴했다. 1960~70년대 병원 및 진료소 확충, 예방 접종 등 보건 인프라를 구축했으나, 현재는 의료 서비스의 질과 접근성에 대한 상반된 평가가 존재한다. 국제앰네스티는 열악한 의료 환경을 지적하는 반면, 세계 보건 기구는 개선된 측면을 강조하며, 탈북자 증언과 연구를 통해 의료 시스템의 문제점이 제기되고 있다. 평균 수명은 2022년 기준 74세이며, 영양실조, 위생 문제, 비전염성 질환, 감염병 등이 주요 건강 문제로 나타나며, 전통 의학의 비중이 높다. 남북 보건의료 협력은 한반도 건강 공동체 구축을 위한 과제로 논의되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 조선민주주의인민공화국의 의료 - 한국의 산후조리

한국의 산후조리는 출산 후 산모의 회복과 신생아 건강 관리를 돕는 한국 특유의 문화로, 현대에는 전문 서비스 이용이 증가하고 있으며, 정부는 저출산 해결을 위해 산후조리 바우처를 지원하는 등 사회·경제적 요인과 관련된 문제점과 과제를 안고 있다. - 빈 문단이 포함된 문서 - 광주고등법원

광주고등법원은 1952년에 설치되어 광주광역시, 전라남도, 전북특별자치도, 제주특별자치도를 관할하며, 제주와 전주에 원외재판부를 두고 있다. - 빈 문단이 포함된 문서 - 1502년

1502년은 율리우스력으로 수요일에 시작하는 평년으로, 이사벨 1세의 이슬람교 금지 칙령 발표, 콜럼버스의 중앙아메리카 해안 탐험, 바스쿠 다 가마의 인도 상관 설립, 크리미아 칸국의 킵차크 칸국 멸망, 비텐베르크 대학교 설립, 최초의 아프리카 노예들의 신대륙 도착 등의 주요 사건이 있었다.

| 조선민주주의인민공화국의 보건 | |

|---|---|

| 조선민주주의인민공화국의 보건 | |

| |

| 위치 | 조선민주주의인민공화국 |

| 개요 | |

| 기대 수명 | 72.1세 (2016년) |

| 남성 | 69.1세 (2016년) |

| 여성 | 75.3세 (2016년) |

| 출산율 | 1.95명/여성 (2023년) |

| 영아 사망률 | 25.3명/1,000명 출생 (2018년) |

| 모성 사망률 | 81명/100,000명 출생 (2017년) |

| 주요 사망 원인 | 비감염성 질병 |

| 보건 시스템 | |

| 유형 | 사회주의 보건 시스템 |

| 접근성 | 보편적 |

| 제공 | 국가 |

| 재정 | 국가 자금 |

| 역사적 맥락 | |

| 배경 | 조선민주주의인민공화국은 한국 전쟁 이후 경제적 어려움과 정치적 고립을 겪었다. |

| 주요 사건 | 1950년대: 보건 시스템의 국가화 1990년대: 경제 위기로 인한 보건 시스템 붕괴 2000년대 이후: 국제적인 지원과 제한적인 개선 노력 |

| 현재 상황 | |

| 문제점 | 의약품 및 의료 장비 부족 의료 인력 부족 열악한 시설 영양 부족 결핵과 같은 감염병 문제 |

| 해결 노력 | 국제 기구의 지원 (제한적) 자체적인 의료 기술 개발 노력 (한계) 전통 의학 활용 |

| 정책 및 제도 | |

| 주요 정책 | 무상 치료제 예방 중심의 보건 정책 |

| 법률 | 사회주의 헌법에 보건 관련 조항 명시 |

| 통계 | |

| 보건 지출 | GDP의 약 3% (추정) |

| 의사 수 | 인구 1,000명당 3.7명 (추정) |

| 병상 수 | 인구 1,000명당 13.2개 (추정) |

| 사회경제적 영향 | |

| 보건과 경제 | 보건 악화는 노동력 감소와 생산성 저하를 초래 경제난은 보건 시스템 유지에 부정적 영향 |

| 보건과 교육 | 건강한 아동은 교육 성취도가 높음 교육 수준이 높은 여성은 자녀의 건강 관리에 더 적극적 |

| 국제 협력 | |

| 협력 기관 | 세계 보건 기구(WHO) 유니세프(UNICEF) 기타 NGO |

| 지원 내용 | 의약품 및 의료 장비 지원 기술 지원 교육 및 훈련 지원 |

| 미래 전망 | |

| 과제 | 보건 시스템 개선을 위한 재정 확보 의료 인력 양성 국제 사회와의 협력 강화 |

| 가능성 | 경제 상황 개선 및 개방 정책 추진 여부에 따라 보건 수준 향상 가능성 존재 |

2. 역사

북한의 보건의료체계는 1946년 사회보험법 제정을 통해 무상 의료의 법적 기반을 마련했으나, 초기에는 보편적으로 적용되지 못했다.[5] 1950년대부터 보건의료 분야에 대한 투자를 늘려 1952년 기본적인 보편적 의료 서비스가 시작되었고,[5] 1980년대 중반까지 병원과 진료소 수가 크게 증가하는 등 의료 인프라가 확충되었다.[6] 현재 북한에 존재하는 대부분의 병원은 1960년대와 1970년대에 건설되었다.

김일성 주석 통치 시기에는 효과적인 의무 건강 검진 및 예방 접종 프로그램이 시행되었으며, 많은 수의 의사를 확보했다. 그러나 간호 인력 부족으로 의사가 단순 업무까지 맡는 경우가 많았고, 예방 의학에 비해 중증 질환 치료 역량은 부족하다는 평가를 받았다. 1979년부터는 약초와 침술 등을 활용하는 전통 의학을 강조하기 시작했다. 2010년에는 평양의 김만유병원과 지방 의료 시설을 연결하는 원격 의료 네트워크가 구축되기도 했다.[7]

그러나 1990년대 이후 자연재해, 심각한 경제난, 식량 및 에너지 부족이 겹치면서 북한의 의료 시스템은 급격히 악화되었다. 2001년 기준으로 국내총생산(GDP)의 3%를 의료에 지출했으나,[5] 국제 사회의 대북 제재 등으로 인해 많은 병원과 진료소에서 필수 의약품, 장비, 깨끗한 물 공급에 어려움을 겪었다.[5][8] 특히 만성적인 전력 부족은 의료 장비 운영에 큰 제약을 가하는 심각한 문제로 남아있다. 일부 시설에서는 발전기를 갖추고 있지만 근본적인 해결책은 되지 못하고 있다.

최근 북한은 의료 시스템 개선 노력을 보이고 있으며, 그 일환으로 2020년 당 창건 기념탑 앞에서 새로운 중앙 병원인 평양종합병원 건설을 시작했다.[9]

2. 1. 사회주의 보건의료체계 확립 (1946년 ~ 1980년대)

1946년 사회보험법 제정을 통해 무상 의료가 법적으로 의무화되었으나, 초기에는 보편적으로 적용되지는 못했다.[5] 1950년대부터 북한은 보건의료 분야에 중점을 두기 시작했으며, 1952년에는 기본적인 형태의 보편적 의료 서비스 제공이 시작되었다.[5]국가 주도의 의료 인프라 확충 노력으로 1955년부터 1986년 사이 병원과 진료소 수가 크게 증가했다. 이 기간 동안 병원 수는 285개에서 2,401개로, 진료소 수는 1,020개에서 5,644개로 늘어났다.[6] 현재 북한에 존재하는 대부분의 병원은 1960년대와 1970년대에 건설되었다.

김일성 통치 시기에는 효과적인 의무 건강 검진 및 예방 접종 프로그램이 시작되었다. 북한은 상대적으로 낮은 의사 임금을 통해 많은 수의 의사를 확보할 수 있었다. 의사 수는 여전히 높은 수준을 유지하고 있지만, 간호 인력 부족으로 인해 의사들이 기본적인 진료 절차까지 담당해야 하는 경우가 많다. 당시 의료 시스템은 예방 의학 분야에서는 비교적 효과를 거두었으나, 중증 질환이나 더 까다로운 질병을 치료하는 데는 한계가 있었다.

1979년부터는 약초와 침술 등을 활용하는 전통 의학에 더 많은 비중을 두었다.

2. 2. 경제난과 보건의료체계 위기 (1990년대 ~ 현재)

1990년대 이후 북한의 의료 시스템은 자연 재해, 심각한 경제난, 그리고 식량 및 에너지 부족 문제 등이 겹치면서 급격히 악화되기 시작했다. 2001년 통계에 따르면 북한은 국내총생산(GDP)의 3%를 의료 분야에 지출했지만, 국제 사회의 대북 제재로 인해 많은 병원과 진료소가 필수적인 의약품, 의료 장비, 그리고 깨끗한 물을 제대로 공급받지 못하는 어려움에 처했다.[5][8]특히 만성적인 전력 부족은 북한 의료 시스템이 안고 있는 가장 큰 문제 중 하나이다. 아무리 좋은 의료 장비를 갖추고 있다 하더라도 전기가 부족하여 제대로 사용할 수 없는 경우가 많다. 일부 시설에서는 정전에 대비하여 발전기를 구비하고 있지만, 이는 임시방편에 불과하다.

이러한 어려운 상황 속에서도 북한은 의료 시스템 개선을 위한 노력을 보이고 있다. 2020년에는 평양의 당 창건 기념탑 앞에서 새로운 중앙 병원인 평양종합병원 건설을 시작했는데, 이는 의료 시스템 개선 프로그램의 일환으로 추진되었다.[9]

3. 보건 현황

2010년, 국제앰네스티와 세계 보건 기구(WHO)는 북한 보건 의료 시스템의 상태에 대해 매우 상반된 평가를 내놓았다. 국제앰네스티는 40명의 탈북자와 외국 의료 종사자와의 인터뷰를 바탕으로 북한 의료 시스템이 "거의 작동하지 않는 병원"으로 가득하며, 난방이나 전기 공급이 원활하지 않고 의약품과 의료 장비가 부족하다고 묘사했다. 또한 의료 서비스가 무료라는 북한 당국의 주장에 반박하며, 인터뷰에 응한 탈북자들은 1990년대 이후 의료 서비스가 사실상 유료화되었다고 증언했다. 반면, 세계 보건 기구는 국제앰네스티 보고서가 오래된 정보에 기반하고 사실과 다르다고 비판하며, 북한의 의료 시스템을 "개발 도상국의 부러움을 살 만한 수준"이라고 평가했다. 다만 WHO 역시 "열악한 인프라, 장비 부족, 영양실조, 의약품 부족 등의 과제가 남아있다"고 인정했다. WHO는 국제앰네스티 보고서가 2001년 이전에 북한을 떠난 소수의 증언에 의존하고 있으며, 특히 대한민국의 자금 지원과 WHO의 지원을 받은 프로그램으로 인한 최근의 시스템 개선 상황을 반영하지 못한다고 주장했다. 이에 대해 BBC 기자는 북한에서 활동하는 UN 기구들이 현지 활동에 제약을 받을 것을 우려하여 북한에 대한 공개적인 비판을 꺼리는 경향이 있다고 지적했다.[10][11]

일부 정보에 따르면 특별 의료 서비스는 주로 도시에 제공되며, 약국도 흔하게 찾아볼 수 있고 필수 의약품도 비교적 잘 공급된다고 한다. 공장이나 광산에는 부속 병원이 설치되어 있기도 하다.

그러나 2018년에 탈북한 한 인사는 2020년 기고를 통해 북한의 의료 시스템이 철저히 계층화되어 있으며, 상류층만이 최고의 의료 시설에서 무료 치료를 받는 반면, 대다수 주민은 수준 미달의 병원에서 치료비를 지불해야 한다고 주장했다. 그는 김일성 시대인 1970년대와 1980년대에는 무료 입원 치료가 가능했지만, 이후 경제난으로 상황이 악화되어 환자들이 의사에게 진료비를 지불하고 부족한 약품과 의료 장비 비용까지 부담해야 한다고 설명했다. 그는 "평균적인 북한 주민들은 자신의 삶을 운명에 맡긴다고 생각한다. 그들은 더 이상 의료 측면에서 정부에 어떤 것도 기대하지 않는다"고 덧붙였다. 또한 전기와 난방이 부족한 병원 환경, 의사가 배터리 손전등으로 수술하는 모습, 부유한 환자들이 직접 장작을 사거나 자체 제작 난방기를 사용하는 실태를 묘사했다. 심지어 비용을 아끼기 위해 마취 없이 수술을 견디는 경우도 드물지 않다고 주장했다. 그는 자신과 아내의 수술 경험을 예로 들며, "솜과 드레싱에서 마취제(노보카인)와 항생제(페니실린)"까지 모든 것을 직접 구매해야 했고, 외과 의사에게 별도의 비용을 지불했으며, 나머지 직원들에게 식사를 대접해야 했다고 밝혔다. 그는 "환자가 얼마나 많은 돈을 가지고 있느냐가 그들이 살거나 죽는 것을 결정한다"고 결론지었다. 의료 접근성에 대해서는 "단 1%의 상위 계층만이 실제로 무료 의료 서비스를 누린다. 아마 20%는 의사에게 진찰을 받을 여유가 있을 것이다. 나머지는 감히 의사에게 갈 생각조차 하지 않을 것"이라고 추정했다.[4]

응답자 주도 표본 추출 방식으로 탈북자들을 인터뷰한 한 연구에 따르면, 응답자의 65.4%가 약값을, 82%가 의료 용품 비용을, 75.9%가 "건강 시설 내 식사 또는 난방"과 같은 기타 항목 비용을 자비로 부담했다고 답했다.[12]

2013년 연구에서는 북한 보건 관련 데이터의 타당성과 신뢰성 부족이 북한의 정확한 건강 상태를 파악하는 데 가장 큰 장애물이라고 지적했다.[2]

3. 1. 기대 수명

조선민주주의인민공화국의 평균 수명은 2022년 기준 74세이다.[1] 2009년 성별 분석에 따르면 여성의 기대 수명은 72.8세, 남성은 64.9세였다.[13]| 기간 | 기대 수명(세) | 기간 | 기대 수명(세) |

|---|---|---|---|

| 1950–1955 | 37.6 | 1985–1990 | 68.6 |

| 1955–1960 | 49.9 | 1990–1995 | 70.0 |

| 1960–1965 | 51.6 | 1995–2000 | 63.5 |

| 1965–1970 | 57.2 | 2000–2005 | 68.1 |

| 1970–1975 | 61.7 | 2005–2010 | 68.4 |

| 1975–1980 | 65.0 | 2010–2015 | 70.8 |

| 1980–1985 | 67.1 |

출처: ''유엔 세계 인구 전망''[14]

3. 2. 영양실조

1990년대 북한은 대기근으로 큰 피해를 입었으며, 이로 인해 50만 명에서 300만 명에 이르는 사람들이 사망했다.[3] 이러한 식량 부족 문제는 오늘날까지 계속되고 있다. 악천후, 비료 부족, 국제 사회의 기부 감소 등 여러 요인이 겹쳐 북한 주민들은 충분한 식량을 확보하기 어려운 상황이다.[21] 2008년에 실시된 한 연구에 따르면, 북한 주민 응답자의 4분의 3이 식사량을 줄였다고 답했다.[21] 심각한 빈곤 역시 북한 주민들이 겪는 기아의 주요 원인 중 하나로, 전체 인구의 27%가 하루 1달러 미만으로 생활하는 절대 빈곤 상태에 놓여 있다.[3]이러한 식량 부족은 다양한 영양실조 관련 질병을 유발한다. 2009년 유니세프 보고서는 북한을 "5세 미만 아동의 발육 부진(중등도 및 심각) 유병률이 가장 높은 18개 국가 중 하나"로 지목했다.[21] 다만, 2017년 조사에서는 북한 아동의 발육 부진 비율이 20% 미만으로 나타나, 2009년의 32%에 비해 감소한 모습을 보였다.[15]

3. 3. 위생

2017년에 실시된 조사에 따르면, 대부분의 주민들이 화장실을 이용할 수 있었으나, 위생 시설의 93%는 하수 시스템에 연결되어 있지 않았다. 대신 인분을 농작물 비료로 사용하는 경우가 많아, 이는 장충과 같은 기생충 감염을 확산시킬 수 있는 잠재적인 건강 위험 요인으로 지적된다. 또한, 조사 결과 국민의 약 4분의 1이 오염된 물을 식수로 사용하고 있는 것으로 나타났다.[15]3. 4. 안과

2006년, 독일 하이델베르크 대학교 안과병원(Heidelberg University Eye Hospital|하이델베르크 대학교 안과병원de)의 게르트 U. 아우파르트(Gerd Auffarth) 교수가 북한 방문을 허가받아 안과 수술을 집도했다. 그는 북한에서 수술을 경험한 소수의 서방 외과 의사 중 한 명이다. 평양 도착 초기에는 5건의 수술만 허가받았으나, 대학 병원에 도착한 후에는 독일에서 가져온 기증 조직을 이용한 각막 이식술 1건, 공막 고정 인공수정체 삽입술 3건, 그리고 인공수정체 삽입을 동반한 초음파 수정체 유화술 13건을 시행할 수 있었다. 모든 수술은 독일에서 가져온 국소 마취제를 사용하여 진행되었다. 아우파르트 교수는 2011년 '철의 장막 뒤의 안과: 북한의 백내장 수술'이라는 제목의 영상에서, 북한의 열악한 경제 상황으로 인해 소모성 의료 기기가 부족하여 즉흥적인 대처가 불가피했지만, 방문 외과 의사가 이러한 독특한 환경에 적응하면 교육과 임상 업무가 의사와 환자 모두에게 매우 효과적이고 만족스러울 수 있다고 언급했다.[16] 이 방문의 결과로 2007년에는 북한의 젊은 안과 의사 두 명이 독일 하이델베르크를 방문하여 6개월 동안 백내장 수술에 대한 광범위한 교육을 받았다.네팔 출신의 안과 의사 산두크 루이트(Sanduk Ruit) 역시 북한을 방문하여 수술을 한 경험이 있다.[17] 네팔의 틸강가 안과 연구소(Tilganga Institute of Ophthalmology)는 북한의 안과 의료진을 교육하는 활동도 하고 있다.[18]

3. 5. 비전염성 질환

비전염성 질환(NCD)의 위험 요인으로는 높은 도시화율, 사회의 고령화, 그리고 남성들의 높은 흡연 및 알코올 소비율 등이 꼽힌다.[2]2013년 기준으로 심혈관 질환은 단일 질병군으로는 북한에서 가장 큰 사망 원인이다.[2] 북한의 3대 주요 사망 원인은 허혈성 심장 질환(13%), 하부 호흡기 감염(11%), 뇌혈관 질환(7%) 순서이다.[13]

북한 성인 남성의 약 54.8%가 하루 평균 15개비의 담배를 피우는 것으로 나타났다.[13] 흡연율은 농업 인구보다 도시 노동 인구에서 약간 더 높게 나타난다.[13] 남성의 경우, 세계 보건 기구(WHO)에서 한 번의 술자리에서 소주 한 병 이상을 마시는 것으로 정의한 과도한 음주율이 26.3%로 높게 보고되었다.[13]

북한 정부는 비전염성 질환 문제에 대응하기 위해 2005년에 WHO 담배 규제 기본 협약을 비준했다.[19] 또한 2014년부터 2020년까지 '비전염성 질환 예방 및 관리 국가 전략 계획'을 수립하여 NCD 예방을 우선 과제로 삼았으며, 2022년 현재는 당뇨병 예방을 중요하게 다루고 있다.[19]

3. 6. 구강 건강

과거 북한 주민들은 식단에 설탕이 거의 포함되지 않아 구강 건강에 문제가 거의 없었다. 2000년대 이후 설탕이 과자 및 단 간식 형태로 식단에 도입되었으며, 특히 도시 지역에서 이러한 경향이 나타났다. 치약은 정기적으로 사용되지 않는다.

3. 7. 감염병

2003년에는 결핵, 말라리아, B형 간염과 같은 감염병이 북한에서 풍토병으로 여겨졌다.[20] 당시 북한 주민의 약 4.5%가 B형 간염을 앓고 있는 것으로 추정되었다.[13]2009년에는 아시아 인플루엔자 유행이 북한에도 영향을 미쳤다. 또한 2009년에는 북한 학령기 아동의 3분의 1이 장내 기생충으로 인한 질병을 앓고 있는 것으로 평가되었다.[23]

2010년 국제 앰네스티는 북한에서 결핵이 유행하고 있으며, 인구의 약 5%가 감염된 상태라고 보고했다. 국제 앰네스티는 이러한 상황이 "전반적인 건강 및 영양 상태의 악화와 공공 보건 서비스의 쇠퇴" 때문이라고 지적했다.[21] 같은 해 폐렴과 설사를 유발하는 감염병이 아동 사망의 주요 원인으로 보고되었다.[22]

2020년 코로나19 범유행이 시작되자, 조선민주주의인민공화국은 국경을 폐쇄하는 등 강력한 방역 조치를 취한 최초의 국가 중 하나였다.[24] 이후 2022년 5월 12일, 첫 번째 코로나19 확진 사례 발생을 공식 발표했다.[25]

3. 8. HIV/AIDS

조선민주주의인민공화국 정부는 북한이 AIDS로부터 완전히 자유롭다고 항상 주장해 왔다.[26][27][28] 그러나 유엔에이즈(UNAIDS)에 따르면, 2006년 북한 성인 인구의 0.2% 미만이 HIV 양성이었다.[29] 2018년, WHO의 북한 사무소는 북한에서 보고된 HIV 양성 사례가 없다고 밝혔다.[30]2002년 연구에 따르면 남녀 모두 HIV/AIDS에 대해 비교적 교육을 잘 받은 것으로 나타났다. 응답자의 3분의 2 이상이 HIV/AIDS를 예방하는 방법을 알고 있었으며, 질병에 대한 오해도 거의 없었다.[31] 하지만 2001년 유엔 인구 기금에 따르면 병원 직원조차 가끔 제한적인 인식을 가지고 있었다고 한다.[27] 중국과의 국경을 넘나드는 이동은 감염의 위험 요인으로 지적되었다.[27][32]

북한은 HIV 예방을 위해 노력하고 있으며, 2011년에는 100만달러를 지출했고 이전 연도에도 비슷한 규모의 예산을 투입했다. 같은 해 HIV/AIDS 퇴치를 위해 7.5만달러의 국제 원조를 받았다. 국내에 검사소와 진료소가 운영되고 있지만,[27] 2006년 당시에는 항레트로바이러스 치료법을 이용할 수 없었던 것으로 알려졌다.[6]

북한에는 HIV/AIDS 위험에 처한 특정 인구를 대상으로 하는 처벌법이 존재한다. 유엔에이즈는 이러한 법률이 감염자를 사회적으로 낙인찍고 치료 접근을 방해할 수 있다고 우려한다. 북한은 성매매를 범죄로 규정하고 있으며, 일부 마약 관련 범죄는 사형에 처해질 수 있다. 다만 마약 사용자에 대한 강제 구금 조치는 시행하지 않는다. 성인 남성 간의 합의된 동성 관계는 법적으로 금지되어 있지 않다.[33] 또한, 북한은 HIV 양성 판정을 받은 외국인 방문객을 추방하는 정책을 시행한다.

한편, 2019년 미국의 학술지 ''사이언스''는 북한 내 HIV 감염자 수가 공식 발표보다 훨씬 많을 수 있으며, 실제 감염자 수가 8,362명에 달할 수 있다는 연구 결과를 보도했다.[34] 이는 북한의 공식 발표와 국제 사회의 추정치 간에 상당한 차이가 있음을 시사한다.

4. 전통 의학

대한의사협회에 따르면, 북한의 일차 진료의 80% 이상이 전통 한의학에 의존한다.[35] 협회는 이러한 경향이 북한의 열악한 제약 생산 능력과 관련이 있다고 분석한다.[35] 북한의 법은 서양 의학과 전통 한의학의 결합을 요구하고 강조하며,[35] 특히 북한 의료법 제31조는 의료기관이 환자 치료에 침술과 전통 한의학을 사용하도록 규정하고 있다.[35] 법의 다른 조항들에서도 전통 의학과 현대 의학을 함께 발전시켜야 함을 강조하며, 이는 대부분의 북한 의학 저널에서도 반영되는 내용이다.[35]

5. 국제 사회의 평가 및 지원

국제 사회는 조선민주주의인민공화국의 보건의료 시스템 현황에 대해 서로 다른 평가를 내놓고 있다. 외부 세계의 정보 접근이 제한적이라는 특수성 때문에 객관적인 실태를 정확히 파악하기 어렵다는 지적이 있으며, 이에 따라 국제 기구나 탈북자 증언 등을 통해 알려진 내용 간에도 차이가 나타난다.

5. 1. 상반된 평가

2010년, 국제앰네스티와 세계 보건 기구(WHO)는 북한 보건 의료 시스템의 상태에 대해 매우 상반된 평가를 내놓았다.[10][11]국제앰네스티는 40명의 탈북자와 외국 의료 종사자와의 인터뷰를 바탕으로 북한 보건 의료 시스템이 "거의 작동하지 않는 병원" 상태라고 묘사했다. 보고서는 난방이나 전기가 부족하고 의약품과 의료 장비가 부족한 병원 실태를 지적했다. 또한, 북한 당국의 공식적인 주장과 달리 1990년대 이후 의료 서비스가 사실상 유료화되었다고 주장했다.[10][11]

반면, 세계 보건 기구(WHO)는 국제앰네스티의 보고서가 시대에 뒤떨어졌고 사실과 다르다고 비판했다. WHO는 북한의 의료 시스템을 "개발 도상국의 부러움"이라고 평가하면서도, "열악한 인프라, 장비 부족, 영양실조, 의약품 부족 등 과제가 남아있다"는 점은 인정했다. WHO는 국제앰네스티 보고서가 2001년 이전에 북한을 떠난 소수의 증언에 기반했으며, 특히 대한민국의 자금 지원과 WHO의 지원으로 이루어진 최근의 시스템 개선 노력을 반영하지 못했다고 지적했다. 그러나 BBC 기자는 이러한 WHO의 입장에 대해, 북한에서 활동하는 UN 기구들이 현지 활동에 지장을 받을 것을 우려하여 북한을 공개적으로 비판하기를 꺼리는 경향이 있다고 논평했다.[10][11] 한편, 특별 의료 서비스는 주로 도시에 제공되며, 약국도 흔하게 찾아볼 수 있다. 필수 의약품도 비교적 잘 공급되는 편이며, 공장과 광산에는 부속 병원이 운영되고 있다.

실제 주민들이 체감하는 의료 현실에 대한 증언도 제시된다. 2018년에 탈북한 한 인사는 2020년 기고를 통해 북한의 의료 시스템이 상류층만을 위한 것이며, 이들은 최고의 시설에서 무상 치료를 받지만 나머지 주민들은 기준 미달의 병원에서 비용을 지불해야 한다고 주장했다. 그는 김일성 시대에는 무료 입원이 가능했지만, 현재는 환자들이 의사에게 진료비를 지불하고 부족한 의약품과 의료 장비 비용까지 부담해야 한다고 설명했다. 그는 "평균적인 북한 주민들은 자신의 삶을 운명에 맡긴다. 더 이상 의료 측면에서 정부에 어떤 것도 기대하지 않는다"고 덧붙였다. 또한 전기와 난방이 없는 병원, 의사가 배터리 손전등으로 수술하는 모습, 부유한 환자들이 직접 난방기를 마련하는 상황 등을 묘사하며, 비용 절약을 위해 마취 없이 수술을 견디는 경우도 드물지 않다고 주장했다. 그는 자신의 수술 경험을 예로 들며, 솜, 드레싱, 마취제(노보카인), 항생제(페니실린) 등 모든 것을 직접 구매하고 외과 의사에게 돈을 지불했으며, 나머지 직원들에게 사적으로 운영되는 식당에서 식사를 대접해야 했다고 주장했다. 그는 "환자가 가진 돈이 생사를 결정한다"고 결론지었다. 접근성에 대해서는 "단 1%의 상위 계층만이 실제로 무료 의료 서비스를 누린다. 아마 20%는 의사에게 진찰을 받을 여유가 있을 것이다. 나머지는 감히 의사에게 갈 생각조차 하지 않을 것이다"라고 주장했다.[4]

응답자 주도 표본 추출 방식을 이용한 탈북자 대상 연구에서도 비슷한 결과가 나타났다. 응답자의 65.4%가 약값, 82%가 의료 용품, 75.9%가 "건강 시설 내 식사 또는 난방" 등 기타 항목 비용을 직접 부담한 경험이 있다고 답했다.[12]

한편, 2013년 연구에서는 북한 보건 관련 데이터의 타당성과 신뢰성 부족이 정확한 실태 파악의 가장 큰 장애물이라고 지적하기도 했다.[2]

5. 2. 탈북자 증언

2010년, 국제앰네스티는 40명의 탈북자와 외국 의료 종사자와의 인터뷰를 바탕으로 북한 보건 의료 시스템의 실태를 고발하는 보고서를 발표했다. 이 보고서는 난방이나 전기 부족, 의약품 및 의료 장비 부족 등 "거의 작동하지 않는 병원"의 모습을 묘사했다. 또한, 의료 서비스가 무료라는 북한 당국의 주장과 달리, 인터뷰에 응한 탈북자들은 1990년대 이후 의료 서비스가 사실상 유료화되었다고 증언했다.[10] 세계 보건 기구(WHO)는 이 보고서가 시대에 뒤떨어졌고 사실과 다르다고 비판하며, 북한의 의료 시스템을 "개발 도상국의 부러움"이라고 평가하면서도 "열악한 인프라, 장비 부족, 영양실조, 의약품 부족 등 과제가 남아있다"고 인정했다. WHO는 국제앰네스티 보고서가 오래된 정보(2001년까지)에 기반하고 있으며, 대한민국의 자금 지원과 WHO의 지원을 받은 프로그램으로 인한 최근의 개선 사항을 반영하지 못한다고 주장했다. 그러나 BBC 기자는 북한에서 활동하는 UN 기구들이 현지 활동에 지장을 받을 것을 우려하여 북한을 공개적으로 비판하기를 꺼리는 경향이 있다고 지적했다.[10][11]2018년에 탈북한 한 탈북자는 2020년 기고를 통해 북한의 의료 시스템이 철저히 상류층 중심으로 운영된다고 주장했다. 상류층은 최고의 의료 시설에서 무상 치료를 받지만, 일반 주민들은 기준 미달의 병원에서 치료비를 부담해야 한다는 것이다. 그는 김일성 시대였던 1970년대와 1980년대에는 무료 입원 치료가 가능했지만, 현재는 의사에게 진료비를 지불해야 할 뿐만 아니라 부족한 약품과 의료 장비 비용까지 환자가 부담해야 한다고 증언했다. 그는 "평균적인 북한 주민들은 자신의 삶을 운명에 맡긴다고 생각한다. 그들은 더 이상 의료 측면에서 정부에 어떤 것도 기대하지 않는다"고 덧붙였다. 그가 묘사한 병원의 현실은 열악했다. 전기와 난방이 부족하여 의사가 배터리식 손전등으로 수술을 진행하고, 부유한 환자들은 직접 장작을 사거나 드럼통 등으로 난방기를 만들어 방을 데워야 했다. 비용을 아끼기 위해 마취 없이 수술을 견디는 경우도 드물지 않다고 주장했다. 그는 자신과 아내가 수술을 받았던 경험을 예로 들며, 솜과 드레싱부터 마취제(노보카인), 항생제(페니실린)까지 모든 것을 직접 구매해야 했고, 외과 의사에게 별도의 비용을 지불했으며, 병원 직원들에게 식사를 대접해야 했다고 밝혔다. 그는 "환자가 얼마나 많은 돈을 가지고 있느냐가 그들이 살거나 죽는 것을 결정한다"고 결론지었다. 의료 접근성에 대해서는 "단 1%의 상위 계층만이 실제로 무료 의료 서비스를 누린다. 아마 20%는 의사에게 진찰을 받을 여유가 있을 것이다. 나머지는 감히 의사에게 갈 생각조차 하지 않을 것"이라고 주장했다.[4]

응답자 주도 표본 추출 방식을 이용한 탈북자 인터뷰 기반 연구에 따르면, 응답자의 65.4%가 약값을, 82%가 의료 용품 비용을, 75.9%가 "건강 시설 내 식사 또는 난방"과 같은 기타 항목 비용을 자비로 부담한 경험이 있다고 답했다.[12]

한편, 2013년 연구에서는 북한의 정확한 건강 상태를 파악하는 데 가장 큰 어려움이 북한에서 제공하는 건강 관련 데이터의 타당성과 신뢰성 부족 문제라고 지적하기도 했다.[2]

5. 3. 국제 지원

(내용 없음)6. 남북 보건의료 협력

남북 간의 보건의료 협력은 한반도 전체의 건강 공동체를 만드는 데 중요한 부분으로 여겨진다. 특히 감염병의 확산을 막기 위한 공동 대응 체계를 구축하고, 의료 인력을 서로 교류하며, 의약품이나 의료 장비를 지원하는 등의 협력 방안을 찾는 것이 필요하다. 이러한 협력 강화는 북한 주민들의 건강권을 향상시키는 동시에, 경색된 남북 관계를 개선하는 데에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 기대가 있다.

참조

[1]

웹사이트

Korea, Dem. People's Rep.

https://data.worldba[...]

2022-08-01

[2]

간행물

Overview of the burden of diseases in North Korea

[3]

웹사이트

Country Profile: North Korea

http://lcweb2.loc.go[...]

Library of Congress – Federal Research Division

2010-09-06

[4]

웹사이트

Ask a North Korean: what is the healthcare system in the DPRK really like?

https://www.nknews.o[...]

2020-02-21

[5]

웹사이트

North Korea's Healthcare: Current State and Outlook

https://repository.k[...]

Korea Institute for Health and Social Affairs

[6]

웹사이트

North Korea Public Health

http://country-studi[...]

Country Studies

[7]

웹사이트

NKorea launches telemedicine network with WHO help

http://seattletimes.[...]

2014-06-17

[8]

뉴스

N Korea healthcare 'near collapse'

http://news.bbc.co.u[...]

2001-11-20

[9]

뉴스

Construction Begins on New Pyongyang General Hospital

https://www.38north.[...]

The Henry L. Stimson Center

2020-04-01

[10]

뉴스

Aid agencies row over North Korea health care system

https://www.bbc.co.u[...]

2010-07-10

[11]

웹사이트

North Korea's 'horrifying' health care system

https://theweek.com/[...]

2015-01-09

[12]

간행물

Health and healthcare in North Korea: a retrospective study among defectors

2020-12

[13]

웹사이트

WHO country cooperation strategy: Democratic People's Republic of Korea 2009–2013. 2009.

https://www.who.int/[...]

World Health Organization

[14]

웹사이트

World Population Prospects – Population Division – United Nations

https://esa.un.org/u[...]

2017-07-15

[15]

뉴스

Tackling North Korea's chronically poor sewage 'not rocket science': U.N.

https://www.reuters.[...]

"[[Reuters]]"

2018-06-21

[16]

웹사이트

Ophthalmology Behind the Iron Curtain: Cataract Surgery in North Korea

http://ascrs2012.con[...]

2017-08-26

[17]

웹사이트

Nepalese eye doctor restored vision of 100,000 people

https://edition.cnn.[...]

CNN

2018-04-04

[18]

서적

North Korea: The Bradt Travel Guide

https://books.google[...]

Bradt Travel Guides

[19]

웹사이트

Why North Korea Is Buying More Insulin Than Ever

https://www.38north.[...]

The Henry L. Stimson Center

2022-01-19

[20]

웹사이트

Life Inside North Korea

https://2001-2009.st[...]

2008-11-18

[21]

서적

The Crumbling State of Health Care in North Korea

https://www.amnesty.[...]

Amnesty International

2017-09-29

[22]

간행물

Countdown to 2015 decade report (2000–2010): taking stock of maternal, newborn and child survival.

World Health Organization

2010

[23]

간행물

Soil-transmitted helminthiases: estimates of the number of children needing preventive chemotherapy and number treated, 2009.

Wkly Epidemiol Rec

2011

[24]

뉴스

Do They or Do They Not Have COVID-19 Inside North Korea?

https://www.38north.[...]

The Henry L. Stimson Center

2020-04-26

[25]

뉴스

North Korea orders strict lockdown with first official Covid cases

https://www.bbc.com/[...]

2022-05-12

[26]

웹사이트

Epidemiological Fact Sheets on HIV/AIDS and Sexually Transmitted Infections : 2004 Update : Democratic People's Republic of Korea

http://data.unaids.o[...]

UNAIDS / WHO

2015-12-07

[27]

웹사이트

North Korea fights AIDS

http://www.abc.net.a[...]

ABC Radio National

2015-12-08

[28]

웹사이트

North Korea says it is 'AIDS-free,' thanks to healthcare system

http://www.upi.com/T[...]

2015-12-07

[29]

웹사이트

2006 Report on the global AIDS epidemic : A UNAIDS 10th anniversary special edition

http://data.unaids.o[...]

UNAIDS

2015-12-07

[30]

웹사이트

World Health Organization: DPR Korea: HIV/AIDS

http://www.searo.who[...]

2018-03-31

[31]

웹사이트

Adolescent Health : Fact Sheet : DPR Korea

http://apps.searo.wh[...]

Adolescent of Health Development (AHD) Unit, Department of Family and Community Health, World Health Organization

2015-12-07

[32]

웹사이트

Young People and HIV/AIDS : Fact Sheet : DPR Korea

http://apps.searo.wh[...]

Regional Office for South East Asia, World Health Organization

2015-12-07

[33]

서적

HIV in Asia and the Pacific : UNAIDS Report 2013

http://www.unaids.or[...]

UNAIDS

2013

[34]

웹사이트

Exclusive: North Korea claimed to be free of HIV. But infections appear to be surging

https://www.science.[...]

[35]

웹사이트

북한의 조선약 최근 연구 동향은?

https://www.akomnews[...]

2023-07-07

[36]

웹인용

World Bank Overview of the Democratic People's Republic of Korea

https://data.worldba[...]

[37]

저널

Overview of the burden of diseases in North Korea

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com