조선혁명군정부

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

조선혁명군정부는 1929년 조선혁명당 산하의 독립군으로 출발하여, 만주 지역에서 항일 무장 투쟁을 전개한 군사 조직이다. 1929년 민족유일당조직동맹이 조선혁명당으로 개편되면서 조선혁명군으로 독립하였고, 초기에는 10개 대로 편성되어 활동했다. 1930년대 초반, 한중 연합 작전을 추진하며 여러 전투에서 성과를 거두었으나, 일본군의 공세와 내부의 어려움으로 인해 1934년 양세봉 총사령관 피살 이후 군사정부 체제로 전환되었다. 1937년 김활석 등 주요 간부들의 투항으로 사실상 궤멸되었으며, 일부 잔존 세력은 동북항일연군에 합류하여 항일 투쟁을 이어갔다.

더 읽어볼만한 페이지

- 조선혁명군정부 - 고이허

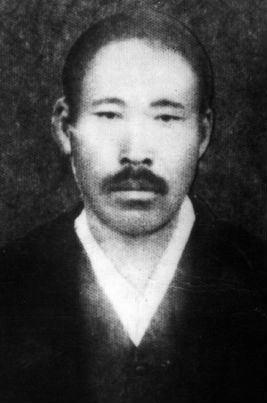

고이허는 일제강점기 독립운동가로, 학생 운동을 시작해 만주에서 항일 운동에 투신, 국민부 결성에 참여하고 조선혁명당과 조선혁명군을 조직하여 이끌었으나 일본군에 체포되어 순국, 대한민국 정부로부터 건국훈장을 추서받았다. - 조선혁명군정부 - 조선혁명당 (1929년)

조선혁명당은 1929년 만주에서 결성된 민족유일당으로, 국민부와 조선혁명군을 이끌며 항일 독립운동을 전개했으나 만주사변 이후 일제의 탄압으로 쇠퇴하여 1935년 민족혁명당에 참여하며 해산했다. - 1938년 폐지 - 진위군

진위군은 조선 후기부터 일제강점기까지 경기도에 존재했던 군으로, 1895년 공주부 진위군이 되었다가 경기도에 편입되었고, 1914년 행정구역 개편으로 수원군, 평택군 일부를 병합하여 확장된 후 1938년 평택군으로 개칭되었다. - 1938년 폐지 - 부전동 (부산)

부전동은 부산광역시 부산진구에 속하는 법정동으로, 부산의 지리적 중심지인 서면 일대에 위치하며 상업 시설과 주거 시설이 혼재되어 있다. - 1934년 설립 - 광운대학교

광운대학교는 1934년 조선무선강습소에서 시작하여 전자·정보통신 분야에 특화된 서울 노원구 소재의 사립 종합대학으로, 1987년 종합대학으로 승격되었으며 8개 단과대학과 대학원으로 구성되어 로봇, ICT 분야에서 두각을 나타내고 국제 교류 또한 활발하다. - 1934년 설립 - 중앙대학교 사범대학 부속고등학교

중앙대학교 사범대학 부속고등학교는 1934년 조선 직업 강습 학원으로 설립되어 1965년 현재 교명으로 변경되었고 1997년 부속여자고등학교와 통합, 강남구로 이전한 중앙대학교와 연관된 사립 고등학교이다.

| 조선혁명군정부 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| |

| 명칭 | 조선혁명군 (朝鮮革命軍) |

| 지휘부 | |

| 사령관 | 이진탁 (1929–1931) 양세봉 (1931–1934) 김활석 (1934–1937) |

| 활동 | |

| 활동 기간 | 1929년 5월 – 1937년 4월 |

| 소속 | 국민부 |

| 모체 | 한국혁명당 |

| 본부 | 만주 지린성 우마해응호동 거리 |

| 병력 규모 | 12,000명 |

2. 조선혁명군 성립 배경

조선혁명군은 처음에는 국민부 산하의 독립군으로 출발하였다.[1][2][3][4] 1929년 5월 28일, 만주 지역의 주요 독립운동 단체였던 정의부, 참의부, 신민부가 통합하여 국민부를 결성하였는데, 이는 분산된 독립운동 역량을 통합하려는 노력의 일환이었다. 이와 함께 조선혁명당과 조선혁명군 사령부도 조직되었다.

조선혁명군 성립의 중요한 배경 중 하나는 활동 근거지였던 신빈현 왕청문 지역의 특수성이다.

- 첫째, 왕청문 일대는 한인 교포들의 주요 집거지였다. 당시 왕청문 지역 20여 개 자연 마을의 총인구 약 2만 명 중 절반에 가까운 1만여 명이 조선인이었다. 이는 독립운동의 인적 기반을 제공하였다.

- 둘째, 왕청문은 국민부, 조선혁명당, 조선혁명군 총본부가 위치한 남만주 지역 한인 독립운동의 핵심 근거지였다. 비록 지도부 구성원의 변동은 있었으나, 왕청문이 독립운동 지도 기관의 소재지라는 위치는 변하지 않았다.

- 셋째, 왕청문 지역의 일부 중국인 관료와 유지들의 지지가 있었다. 특히 신해혁명에 참여했던 왕동헌(王彤軒)은 신빈현 왕청문 구장, 신빈현 참의원 등을 지내며 한인들의 반일 독립운동에 상당한 동정과 지지를 보냈다. 그는 한인들의 독립운동이 궁극적으로 중국의 이익에도 부합하며 지방 정권에 위협이 되지 않는다고 주장하며, 다른 지방 관료들에게도 영향을 미쳤다. 이러한 분위기 속에서 봉천 군벌 정부의 한인 탄압 정책은 실효성을 거두기 어려웠고, 한인 독립운동 단체와 지도자들은 일정 부분 활동의 안전을 보장받을 수 있었다.[5]

이러한 배경 속에서 조선혁명군은 남만주 지역의 주요 항일 무장 세력으로 자리 잡게 되었다. 초기 국민부 산하 독립군 편제 당시, 7개 중대가 신빈현 왕청문을 중심으로 인근 지역에서 활동하며 세력을 구축하였다.

2. 1. 국민부와 민족유일당 운동

조선혁명군은 처음에는 국민부 산하의 독립군으로 활동하였다. 1929년 5월, 만주 지역의 대표적인 독립운동 단체였던 정의부, 참의부, 신민부가 통합하여 국민부를 결성하였는데, 이는 분산되어 있던 독립운동 역량을 하나로 모으려는 중요한 시도였다. 국민부 결성과 함께 조선혁명당과 조선혁명군 사령부도 동시에 조직되었다.1929년 9월, 국민부 중앙의회는 당시 활발히 전개되던 민족유일당 운동의 흐름에 발맞추어, 독립군 조직을 민족유일당조직동맹 소속으로 이관하기로 결정하였다. 이 결정에 따라 독립군의 지휘 체계에도 변화가 이루어졌다.[1][2][3][4]

같은 해 12월, 민족유일당조직동맹은 조선혁명당으로 정식 개편되었다. 이에 따라 독립군도 조선혁명당 소속이 되었으며, 조선혁명당은 이 군사 조직을 '조선혁명군'으로 명명하고 당의 핵심 군사력으로 독립시켜 운영하였다.[1][2][3][4]

그러나 이러한 통합 노력 속에서도 이념적 차이로 인한 내부 갈등이 존재했다. 1930년 8월 조선혁명당 대표회의에서는 사회주의 성향의 인사들이 당에서 탈퇴하는 일이 발생하였다. 특히 조선혁명군 제5중대장 이종락을 비롯한 일부 세력은 길림과 흑룡강 유역을 중심으로 조선혁명군 길강지휘부를 별도로 조직하여 독자적인 노선을 걷기도 하였다.[8] 이러한 분열 상황에 대응하여, 국민부와 조선혁명당은 해당 지역의 조직 기반을 유지하고 강화하기 위해 길흑특별위원회(위원장 김이대)를 설치하고, 문학빈을 대장으로 하는 조선혁명군 길흑별동대를 파견하여 조직을 재정비하고자 하였다.[8]

2. 2. 조선혁명당 창당과 조선혁명군 재편

조선혁명군은 처음에는 국민부 산하의 독립군이었다. 1929년 9월, 국민부 중앙집행위원회는 독립군을 민족유일당조직동맹(民族唯一黨組織同盟)으로 이관하기로 결정하였다.[1][2][3][4] 같은 해 12월, 민족유일당조직동맹이 조선혁명당(朝鮮革命黨)으로 개편되면서, 조선혁명당은 산하 독립군 부대를 '조선혁명군'으로 명명하고 독립된 군사 조직으로 편성하였다.[1][2][3][4]3. 조선혁명군 초기 편성 (1929~1930)

조선혁명군은 정의부 소속 의용군 6개 부대를 모체로 하여 새로 20개 부대를 증편해 조직되었다. 초기에는 10개 대로 편성되어 각 지방에 주둔하였다. 1929년 12월 정의부로부터 독립하면서 군사위원회를 설치하고 7개 대로 재편하였으며, 이후 1930년 8월 8일 중앙집행위원회는 조선혁명군을 중대제(中隊制)로 다시 개편하였다.

3. 1. 초기 10개 대 편성 (1929.12)

조선혁명군의 모체는 정의부 소속 의용군 6개 부대였으며, 여기에 새로 20개 부대를 증편하여 조직되었다. 초기에는 아래와 같이 10개 대로 편성하여 각 지방에 주둔시켰다.| 대 | 지휘관 | 관할 지역 |

|---|---|---|

| 제1대 | 이동훈 | 관동(寬東), 관서(寬西) 지방 |

| 제2대 | 장철호 | 화남(化南), 화동(化東) 지방 |

| 제3대 | 유광흘 | 집동(輯東), 집서(輯西) 지방 |

| 제4대 | 이윤환 | 환인(桓仁), 무본(撫本), 흥경(興京) 지방 |

| 제5대 | 양세봉 | 집서(輯西) 일부, 통남(通南) 지방 |

| 제6대 | 김문거 | 유하(柳河), 해원(海原) 지방 |

| 제7대 | 조웅걸 | 화전(樺甸), 무송(撫松), 반석(磐石) 지방 |

| 제8대 | 권영조 | 길액(吉額), 오상(五常), 안도(安圖) 지방 |

| 제9대 | 안붕 (후임: 이종락) | 길림(吉林), 길서(吉西), 회덕(懷德) 지방 |

| 제10대 | 김경근 | 장백(長白), 임강(臨江) 지방 |

3. 2. 군사위원회 설치 (1929.12)

1929년 12월, 정의부에서 독립한 조선혁명군은 지도 기관으로 군사위원회를 조직하였다. 각 대에서 선출된 대표 14명으로 군사위원회를 구성하였으며, 위원회는 총사령관, 부사령관, 참모장 3명의 책임자를 두었다.이와 함께 기존의 10개 대는 아래와 같이 7개 대로 재편성되었다.

| 대 | 관할 지역 |

|---|---|

| 제1대 | 관동현, 관시현 |

| 제2대 | 환인현, 집안현 |

| 제3대 | 통화현, 임강현 |

| 제4대 | 유하현, 신빈현 (구 흥경현) |

| 제5대 | 해원현, 무순현 |

| 제6대 | 개원현, 반석현 |

| 제7대 | 동만지방(東滿地方) |

혁명군 군인들은 군규를 엄격히 지켜야 했으며, 군사 책임자의 성명이나 군사 행동에 관한 사항은 절대 비밀로 유지되었다.

3. 3. 7개 대로 재편성 (1930.08)

1929년 12월 조선혁명군으로 독립되었을 때, 혁명군의 지도기관으로 각 대에서 대표자를 선출하여 군사위원회를 조직하였다. 위원 수는 14명이었으며, 군사위원회 책임자 3명으로 총사령관, 부사령관, 참모장을 두었다. 총사령관에는 이진탁, 부사령관에는 양세봉, 참모장에는 이웅이 선임되었다.[3] 이 시기에 기존의 10개 대를 다음과 같이 7개 대로 재편성하였다.| 대(隊) | 관할 구역 |

|---|---|

| 제1대 | 관동현-관시현 |

| 제2대 | 환인현-집안현 |

| 제3대 | 통화현-임강현 |

| 제4대 | 유하현-신빈현 |

| 제5대 | 해원현-무순현 |

| 제6대 | 개원현-반석현 |

| 제7대 | 동만지방(東滿地方) |

이후 1930년 8월 8일, 중앙집행위원회는 조선혁명군을 중대제(中隊制)로 개편하였다. 이때 제1중대부터 제5중대까지의 중대장으로 김보안, 양세봉, 이윤환, 김문거, 이종락 등이 임명되었다.

3. 4. 중대제로 개편 (1930.08)

1930년 8월 8일, 중앙집행위원회는 조선혁명군을 중대제(中隊制)로 개편하였다. 이때 임명된 중대장은 다음과 같다.4. 조선혁명군 길흑별동대 (1930)

(작성할 내용 없음)

4. 1. 길강지휘부 설치

(작성할 내용 없음 - 주어진 원본 소스에는 '길강지휘부 설치'와 관련된 내용이 포함되어 있지 않습니다.)4. 2. 국민부의 대응

7월 7일 일본군은 또 다시 영릉가 석인구(石人溝)의 조선혁명군 사령부를 공격해왔다. 혁명군은 양세봉 총사령관의 영웅적 독전과 제3로군 조화선 부대의 응원으로 일본군 40여 명을 사살하고 중포 1문, 경기관총 3정, 소총 80여 정을 노획하였다. 7월 중순에는 한중연합군이 무순현 노구대(老溝臺)를 점령하고 있던 일본군 1개 연대를 공격하여, 이틀간의 격전 끝에 일본군을 제압하였다.그 후 일본군 1개 대대가 통화현에 주둔하고 있던 제4로군 최윤구 부대를 습격하자, 제4로군은 제3로군의 응원으로 적을 격퇴하였다. 이 전투에서 일본군은 80여 명의 희생자를 내고 도주하였다. 그러나 우세한 병력과 화력을 지닌 일본군의 공격은 집요하게 계속되었다. 일본군은 끊임없이 조선혁명군과 한중연합군을 공격하였으며, 특히 항공기를 동원한 공격은 연합군을 궁지에 몰아넣었다. 한중연합군의 병력은 뛰어난 사기와 전투 경험을 지녔지만, 화력의 열세와 항공기가 없다는 약점 때문에 일본군을 제압하기 어려웠다. 사방으로 포위망을 좁혀오며 집요하게 공격하는 일본군과의 교전에서 연합군은 점차 열세에 몰렸고, 시간이 지날수록 사기는 저하되었다.

만주국 봉천 경비대 사령부는 요동 지역 항일 무장 세력 지도부를 체포하기 위해 현상금을 내걸었다. 주요 인물별 현상금은 다음과 같다.[9]

| 인물 | 현상금 (만주국 위안) |

|---|---|

| 왕봉각 (중국인) | 2만원 |

| 양세봉 | 2만원 |

| 박대호 | 1만원 |

| 최윤구 | 1만원 |

| 조화선 | 1만원 |

| 한검추 | 1만원 |

5. 조선혁명군의 항일 무장 투쟁 (1931~1934)

만주 북부에서 대한독립군이 중국군과 연합하여 대일 항전을 벌이는 동안, 만주 남부에서는 조선혁명당 산하의 조선혁명군이 별도의 한중 연합 작전을 모색하며 항일 투쟁을 전개했다. 1931년 일본이 만주사변을 일으키자, 조선혁명당은 한중 연합의 필요성을 절감하고 김학규(金學奎), 김이대(金履大) 등을 파견하여 중국 측과 협의를 시작했다.[1][2][3][4] 재만 한인의 국적 문제와 공동 투쟁 방안이 주요 논의 대상이었다.[1][2][3][4]

조선혁명당 중앙집행위원회 위원장 현익철이 구체적인 합작 방안을 마련했으나, 그의 체포와 1931년 12월 신빈현에서의 간부 회의 피습 사건으로 주요 간부 다수가 희생되거나 체포되면서[1][2][3][4] 연합 전선 구축은 큰 난관에 부딪혔다.

이러한 어려움 속에서도 양기하(梁基瑕), 양세봉(梁世奉), 고이허(高而虛) 등 남은 간부들은 조직을 수습하여 항전을 이어갔다.[1][2][3][4] 1932년 2월, 양기하가 일본 경찰 및 만주군과의 전투 중 전사하자, 양세봉이 총사령관으로 임명되어 부대를 지휘했다.[5] 양세봉 총사령관의 지휘 아래 조선혁명군은 중국 의용군과 연합하여 영릉가 전투 등 여러 전투에서 일본군에 맞서 싸웠으며, 압록강을 넘어 국내 진공 작전을 시도하기도 했다.

그러나 1933년 이후 일본군의 대대적인 공세와 항공기 동원으로 조선혁명군은 점차 수세에 몰렸고, 지속적인 전투 속에서 큰 피해를 입었다. 결국 1934년 9월 19일, 양세봉 총사령관이 일본군 밀정에게 유인되어 피살당하면서[5] 조선혁명군의 항일 무장 투쟁은 큰 타격을 입게 되었다.

5. 1. 한중연합작전 추진 (1931)

1931년 일본이 만주사변(9·18 사변)을 일으키자, 조선혁명당은 한인과 중국인의 연합 전선 구축이 시급하다고 판단하였다. 이에 따라 당 대표로 김학규(金學奎)와 김이대(金履大)를 선양(瀋陽)에 파견하여 중국 당국 및 민간 지도자들과 협의를 시작했다.[1][2][3][4]

주요 논의 쟁점은 만주 지역에 거주하는 한인의 국적 문제와 한중 양 민족 간의 공동 항일 투쟁 방안이었다.[1][2][3][4] 이러한 논의를 바탕으로 조선혁명당 중앙집행위원회 위원장 현익철(玄益哲)은 "동선교정방안(東鮮僑情方案)"과 "중한합작의견서(中韓合作意見書)"를 구체적으로 작성하여 중국 측에 전달하였고, 중국 측은 이를 긍정적으로 받아들였다.

그러나 이러한 한중 연합 작전이 본격적으로 추진되기도 전에, 현익철이 일본 경찰에 체포되면서 관련 논의는 중단되었다. 설상가상으로 1931년 12월, 조선혁명당 및 조선혁명군 간부들이 신빈현(新賓縣)에서 간부 회의를 열던 중 일본 경찰의 기습을 받았다. 이 사건으로 이호원(李浩源), 김관웅(金觀雄), 이종건(李鍾乾) 등 회의 참석 간부 30여 명 중 일부가 목숨을 잃었으며, 이정경(李正莖), 장세용(張世湧), 박치화(朴致化), 이규성(李奎星) 등 주요 간부 10여 명이 체포되는 큰 타격을 입었다. 이로 인해 한중 연합 작전 추진은 사실상 불가능해졌다.

그럼에도 불구하고 양기하(梁基瑕), 양세봉(梁世奉), 고이허(高而虛) 등 남은 중간 간부들은 좌절하지 않고 조직원들을 다시 규합하여 항일 투쟁 태세를 유지하고자 노력했다.[1][2][3][4]

5. 2. 요녕구국회와의 합작 (1932)

1931년 일본이 만주사변을 일으키자, 만주 남부에서 활동하던 조선혁명당은 중국과의 연합 전선 구축의 필요성을 절감하였다.[1][2][3][4] 당 대표로 김학규와 김이대를 선양에 파견하여 중국인민대외연락협회 및 민간 지도자들과 재만 한인의 국적 문제와 공동 항일 투쟁 방안을 협의했다.[1][2][3][4]조선혁명당 중앙집행위원장 현익철은 이러한 논의를 바탕으로 "동성교정방안(東省僑情方案)"과 "중한합작의견서(中韓合作意見書)"를 작성하여 중국 측의 긍정적인 반응을 얻었다. 그러나 현익철이 일본 경찰에 체포되면서 논의는 중단되었다. 설상가상으로 1931년 12월에는 신빈현에서 열린 간부 회의가 일본 경찰의 기습을 받아 이호원, 김관웅, 이종건 등 간부 다수가 사망하고 이정경, 장세용, 박치화, 이규성 등 10여 명이 체포되는 큰 타격을 입어 연합 전선 추진은 더욱 어려워졌다. 그럼에도 양기하, 양세봉, 고이허 등 남은 간부들은 조직을 수습하며 항전을 준비했다.[1][2][3][4]

1932년 4월 20일, 당취오(唐聚五), 왕육문(王育文), 손수암(孫秀岩), 장종주(張宗周), 이춘윤(李春潤), 왕봉각(王鳳閣), 서대산(徐大山) 등 중국 측 인사들은 반일 기치를 내걸고 랴오닝성 국민구국회(遼寧省 民衆救國會, 약칭 요녕구국회)를 조직하여 본격적인 항일 운동을 계획했다. 구국회는 정치위원회와 군사위원회를 두었으며, 왕육문이 상무위원장 겸 정치위원장을, 당취오가 군사위원장 겸 요녕민중자위군(遼寧民衆自衛軍) 총사령관을 맡았다. 요녕민중자위군은 환인, 통화, 신빈, 집안, 린장, 유하, 봉성, 휘남, 회령시, 동풍, 서풍, 안동, 청원, 동강, 장백, 안도, 금천, 반석, 서안, 관전, 개원 등 20여 개 현을 관할하며 52개 사령부, 약 20만 명의 병력을 보유한 만주 지역 최초의 대규모 항일 부대였다.

조선혁명군은 요녕구국회와의 연합을 위해 김학규를 당과 군의 대표로 파견했다. 김학규는 환인성에서 왕육문, 당취오와 만나 협상 끝에 한중 연합 전선을 구축하기로 합의했다. 이 합의에 따라 요녕민중자위군 내에 특수 임무를 수행하는 특무대 사령부와 선전 활동을 담당하는 선전 대대를 설치하고, 이를 조선혁명군이 전담하기로 했다. 특무대 사령부는 통화성에 설치되었으며, 사령관에는 양세봉이 임명되었다. 특무대 사령부 산하에는 8개의 특공대를 두어 만주와 국내 각지에서 특수 작전을 수행하고 전투 시 선봉에 섰다. 선전 대대장에는 김광옥이 임명되었다. 또한 요녕구국회 선전부 내에 조선인 선전부를 별도로 설치하여 한국어로 된 간행물과 신문 『합작(合作)』을 발행했다.

조선혁명군은 병력 확보를 위해 통화현 강전자(江甸子)에 조선혁명군 속성 군관학교를 설립하여 운영했으며, 약 2,000명의 군관 후보생을 양성했다. 각 특무대 관할 구역에는 노동자-농민 훈련소를 설치하여 한인 청년들에게 군사 훈련을 제공했다. 이 훈련에는 약 5만 명이 참여하여 조선혁명군의 예비 병력이 되었다.

5. 3. 주요 전투

1931년 9·18 사변 이후, 조선혁명당은 만주 남부에서 중국군과의 연합을 통한 대일 항전을 모색했다. 당 대표 김학규(金學奎)와 김이대(金履大)가 선양에서 중국 측과 재만 한인의 국적 문제 및 공동 투쟁을 협의했다.[1][2][3][4] 조선혁명당 중앙집행위원회 위원장 현익철은 이를 구체화한 "동선교정방안"과 "중한합작의견서"를 작성하여 중국 측의 승인을 얻었으나, 현익철이 일본 경찰에 체포되면서 논의는 중단되었다. 더욱이 1931년 12월, 신빈현에서 열린 간부 회의가 일본 경찰의 기습을 받아 이호원, 김관웅, 이종건 등 간부 다수가 사망하고 이정경, 장세용 등 10여 명이 체포되는 타격을 입었다.[1][2][3][4]이러한 상황에서도 양기하, 양세봉, 고이허 등은 조직을 수습하여 항전을 이어갔다.[1][2][3][4] 1932년 2월, 양기하가 이끌던 조선혁명군 부대는 평안북도 초산군에서 일본 경찰과 만주군 연합 부대의 매복 공격을 받아 치열한 교전 끝에 양기하가 전사했다. 이후 양세봉이 총사령관으로 임명되어 부대를 이끌었다.[5]

1932년 3월 11일, 양세봉 총사령관은 참모장 김학규, 중대장 조화선, 최윤구 등이 지휘하는 3개 중대를 이끌고 중국 의용군 왕동헌 부대와 연합하여 신빈현 왕청문에서 무순 방면으로 진격했다. 12일, 신빈 남쪽에서 야영하던 중 일본군의 기습 공격을 받았으나, 지리적 이점을 활용하여 1시간 만에 일본군을 격퇴하고 영릉가 성과 상하강 일대를 점령했다. 5일간 이어진 이 전투에서 조선혁명군과 중국 의용군은 첫 한중 연합 작전을 성공적으로 수행하며 큰 전과를 올리고 많은 전리품을 획득했으며, 양측의 유대는 더욱 강화되었다.[5]

같은 해 4월과 5월에는 최윤구, 조화선 부대가 이천윤 전투와 신빈현 노성 전투 등에서 일본군과 만주군 80여 명을 사살하는 전과를 올렸다.[5] 또한 박대호와 최창강 부대는 압록강을 건너 관전현과 집안 지역의 일본 초소와 군사 기지를 공격하는 등 국내 진공 작전도 활발히 전개했다. 1932년 한 해 동안 총 16차례, 101명이 참여하는 국내 진공 작전이 이루어졌다.[5]

그러나 1933년 들어 일본군의 공세는 더욱 거세졌다. 5월 8일, 1,500명 규모의 일본군과 만주군이 영릉가를 다시 공격해오자, 한중 연합군은 치열한 전투 끝에 적을 격퇴했지만 큰 피해를 입고 여러 지역으로 흩어져 후퇴해야 했다. 일본군은 공세를 늦추지 않고 임강, 환인, 신빈, 유하, 휘남 등지로 공격을 확대했으며, 중국군의 거점인 통화까지 진격했다. 무기와 훈련이 부족했던 중국군은 일본군에 밀려 몽강 산림 지대로 후퇴했다.[5]

6월 15일, 일본군은 대규모 병력을 동원하여 양대령(楊臺嶺)과 흥경, 청원 등지를 공격했다. 조선혁명군은 양세봉 총사령관의 지휘 아래 1,000여 명의 병력으로 청원 방어에 나섰고, 중국군은 1만여 명의 병력으로 흥경 방어를 맡았다. 혁명군은 기습 공격으로 일본군에게 타격을 입혔으나, 일본군 항공기의 공중 폭격에는 속수무책이었다. 이 전투에서 이혜천, 김일룡, 박석원 등 30여 명의 혁명군 대원과 수백 명의 비전투원이 희생되었다. 흥경을 방어하던 중국군마저 패퇴하면서 조선혁명군은 남산성(南山城) 요새로 후퇴할 수밖에 없었다.[5]

7월 7일, 일본군은 영릉가 석현구에 위치한 조선혁명군정부 사령부를 다시 공격해왔다. 양세봉 총사령관의 지휘와 제3로군 화성선 부대의 지원에 힘입어 혁명군은 적군 40여 명을 사살하고 중포 1문, 경기관총 3정, 소총 80여 정을 노획하는 전과를 올렸다. 7월 중순에는 한중 연합군이 무순현 노구대를 점령한 일본군 연대를 공격하여 이틀간의 격전 끝에 패퇴시켰다.[5] 이후 일본군 1개 대대가 통화현에 주둔한 제4로군 최윤구 부대를 공격했으나, 제3로군의 지원을 받은 제4로군은 적에게 80여 명의 사상자를 내게 하며 격퇴했다.[5]

하지만 병력과 화력, 특히 항공기를 동원한 일본군의 지속적인 공격 앞에 한중 연합군은 점차 열세에 몰렸다. 우수한 사기와 전투 경험에도 불구하고 화력의 열세와 항공기 부재는 극복하기 어려운 한계였다. 끊임없는 전투와 포위 공격 속에서 연합군의 사기는 점차 저하되었다. 일제는 만주국 봉천 경비사령부 명의로 포고문을 내걸고 항일 무장 세력 지도자들에게 현상금을 내걸었는데, 중국인 왕봉각과 양세봉에게는 각각 2만 원, 박대호, 최윤구, 조화선, 한검추에게는 각각 1만 원의 현상금이 걸렸다.[5]

5. 4. 양세봉 피살 (1934)

1934년 9월, 일본군의 밀정이었던 박창해(朴昌海)는 평소 양세봉 총사령관과 친분이 있던 중국인 왕씨를 매수했다.[5] 박창해는 왕씨를 통해 중국군 사령관이 군사 문제를 협의하기를 원한다며 양세봉을 유인하도록 했다.[5] 왕씨의 전갈을 받은 양세봉 총사령관은 부관 김광욱(金光旭), 김성해(金星海), 최창해(崔蒼海), 김추상(金秋霜) 등 4명의 대원과 함께 왕씨를 따라 나섰다.[5] 일행이 대랍자구(大拉子溝)로 가던 중, 길 양옆 수수밭에 위장하고 숨어 있던 수십 명의 일본군이 갑자기 나타나 이들을 포위했다.[5] 이때 왕씨는 돌변하여 양세봉의 가슴에 총을 겨누고 "나는 지난 날의 왕모가 아니다. 이 총알을 받지 아니하려거든 일본군에 항복하라"고 외쳤다.[5] 양세봉 총사령관은 모든 것이 끝났음을 직감하고 왕씨의 배신 행위를 꾸짖었으며, 결국 일본군은 양세봉과 그의 일행 4명을 모두 사살하였다.[5] 이때가 1934년 9월 19일 밤이었다.[5]6. 조선혁명군정부로 전환 (1934~1937)

양세봉 총사령관이 암살된 후, 김활석이 조선혁명군 총사령관직을 이어받아 1934년 11월 11일, 조선혁명군을 군정부 형태인 조선혁명군정부로 개편하였다.[6] 군정부는 국군가를 제정하고 군사 훈련을 실시하는 등 조직을 정비하였으나,[6] 김활석 총사령관 시기에는 양세봉 시절에 비해 군사력이 약화된 상태였다.[6]

1935년부터 일제의 대규모 토벌 작전이 시작되면서 군정부는 큰 어려움에 직면했다.[6] 이에 대응하여 1935년 9월에는 한검추 사령관이 중국 자위군과 연합하여 한중항일동맹회를 조직하였고,[6] 1936년에는 군 조직을 3개 사(師)로 개편하며 항일 투쟁을 지속하고자 하였다.[6]

하지만 일제의 만주 지역에 대한 대대적인 공세와 1만 명에 달하는 병력이 동원된 토벌 작전, 그리고 내부의 탈주와 변절 등으로 인해 군정부의 세력은 급격히 위축되었다.[6] 1937년에는 한중 항일 연합의 주요 인물인 고이허가 체포되어 사형 선고를 받았으며,[6] 결국 같은 해 4월, 총사령관 김활석마저 만주국 안동공서에 투항하면서 조선혁명군정부는 사실상 붕괴되었다.[6] 이후 박대호, 최윤구 등 일부 잔존 병력은 양정우가 이끄는 동북항일연군에 합류하여 항전을 이어갔다.[6]

6. 1. 군정부 개편 (1934.11)

양세봉 총사령관 암살 이후, 김활석(金活石)이 조선혁명군 총사령관직을 이어받아 1934년 11월 11일 조선혁명군을 군정부 형태인 조선혁명군정부로 개편하였다.[6] 이들은 국군가를 제정하고, '투쟁의 해'를 선포했으며, 대일(對日) 투쟁 구호를 정하는 한편, 네 곳의 군사훈련소와 군사훈련 캠프를 설립하여 군사 훈련을 실시했다.[6] 군정부는 법무, 민정, 재무, 외교, 문화, 특무, 군사 등 7개 부서를 두었으며, 활동 지역을 9개의 군구(軍區)로 나누어 관리하였다.[6] 총사령관 김활석은 군사부 부장을 겸임하였다.[6]6. 2. 한중항일동맹회 조직 (1935)

1935년 일본군의 추계 대토벌 작전이 시작되자, 9월 조선혁명군 제1사 사령 한검추는 중국 자위군 사령관 왕봉각과 집안현에서 회담을 갖고 한중항일동맹회(韓中抗日同盟會)를 조직하였다. 동맹회는 정치위원회 위원장에 고이허, 군사위원회 위원장에 왕봉각, 군대 총사령에 한검추를 선임하였다.[6]6. 3. 3개 사 편성 (1936)

1936년, 조선혁명군정부는 회의를 소집하여 기존의 지방군 체제를 폐지하고 군 조직을 새롭게 개편하였다.[6] 이 개편을 통해 조선혁명군은 3개의 사(師)로 편성되었으며, 각 사의 사령관으로는 한검추(본명: 최석용), 최윤구(본명: 최현구), 조화선(본명: 조경복)이 임명되었다.[6] 당시 조선혁명군의 총 병력은 약 300명 규모였다.[6] 하지만 군 개편 직후부터 일제는 1만 명에 달하는 병력을 동원한 대규모 토벌 작전을 전개하였고, 이로 인해 조선혁명군은 심각한 위협에 직면했으며 탈주자가 속출하는 등 어려움을 겪었다.[6]6. 4. 쇠퇴와 궤멸 (1937)

1936년, 조선혁명군정부는 회의를 통해 지방군을 폐지하고 군을 3개 부대로 재편성하였다. 한검추(본명: 최석용), 최윤구(본명: 최현구), 조화선(본명: 조경복)이 각각 사령관으로 임명되었으며, 당시 총 병력은 약 300명 수준이었다. 그러나 곧이어 일제는 1만 명에 달하는 병력을 동원하여 대규모 토벌 작전을 개시했고, 이로 인해 조선혁명군 내부에서는 탈주자가 속출하기 시작했다.[6]1937년은 조선혁명군에게 결정적인 위기의 해였다. 한중 항일 연합의 정치 위원회 위원장이었던 고이허(본명: 최용성)가 일제에 체포되어 사형을 선고받았다. 또한, 윤일(尹一) 계열로 분류되던 한검추가 탈주하고 내부에서 변절자가 발생하는 등 조직은 극심한 혼란에 빠졌다. 결국 1937년 4월, 총사령관 김활석과 제7사단 사령관 정광호 등이 만주국 안동공서에 투항하기에 이르렀다. 이들의 투항과 함께 약 400명의 부하들이 무장 해제되면서 조선혁명군은 사실상 붕괴 상태에 놓였다.[6]

조직적인 저항이 어려워진 상황에서도 일부 병력은 항전을 포기하지 않았다. 박대호와 최윤구는 약 60명의 남은 병력을 이끌고 양정우가 지휘하는 동북항일연군 제1군에 합류하였다. 이들은 항일연군 제1군 산하에 조선독립중대를 창설하여 최윤구가 중대장을, 박대호가 참모를 맡아 항일 투쟁을 이어갔다. 그러나 일제의 대규모 토벌 작전은 계속되었고, 이미 투항한 조선혁명군 출신 장교 정빈, 최주봉, 윤하태 등이 토벌대에 합류하여 항일연군 부대를 추격하면서 상황은 더욱 악화되었다. 이들은 화전, 몽강, 린장, 창바이 지역에서 활동하던 항일연군에게 큰 타격을 입혔다.[6]

조선혁명군 출신 잔존 병력은 화전(火田) 전투에서 약 100명의 적을 사살하는 등 분전했으나, 열세를 극복하기는 어려웠다. 1940년 2월 15일, 지린성 몽강현(현재의 정우현) 보안촌에서 최윤구 대대장과 그의 부대원들이 일제 토벌대에 의해 전멸당했다. 8일 후인 2월 23일에는 동북항일연군 제1군 사령관 양정우마저 전사했다. 이후 항일연군의 활동은 급격히 위축되어 1942년경에는 사실상 와해되었고, 김일성을 포함한 일부 생존자들은 소련으로 넘어갔다. 박대호는 1943년 초까지 난징의 한국광복군과 연계하려 했으나, 같은 해 청명절에 동지들과 만나기로 약속한 날, 변절자의 밀고로 일본 토벌대에 체포되었다. 그는 수감되었다가 석방되었으나 고문의 후유증으로 1947년에 사망하였다.[6] (참고로, 동북항일연군은 중국공산당 산하의 정규군 조직으로, 북한이 주장하는 조선인민혁명군과는 직접적인 연관이 없다.)[6]

7. 결론 및 평가

(내용 없음)

참조

[1]

웹사이트

조선혁명군

https://encykorea.ak[...]

[2]

웹사이트

조선 혁명군

http://contents.hist[...]

[3]

웹사이트

조선 혁명군

http://www.okpedia.k[...]

[4]

웹사이트

조선혁명군[朝鮮革命軍]

https://www.doopedia[...]

[5]

웹사이트

"[아! 만주⑦] 양세봉 흉상: 조선혁명군의 위대한 사령관, \"軍神\"으로 숭앙받다"

https://www.worldkor[...]

[6]

웹사이트

조선혁명군정부

https://encykorea.ak[...]

[7]

서적

한민족독립운동사 4권 독립전쟁 > Ⅲ. 한중연합과 대일항전 > 3. 한중연합군의 항일전과 독립군의 수난 > 1) 한국독립군과 조선혁명군의 편성

http://db.history.go[...]

국사편찬위원회

1988-12-30

[8]

서적

독립운동사자료집 10 : 독립군전투사자료집 / 대한민국임시정부 조직에 관한 문서 속보의 건 / 대정 8년 4월 25일 / 불령선인의 행동

http://e-gonghun.mpv[...]

독립유공자사업기금운용위원회

1976

[9]

문서

합의사항:중국과 한국 양국의 군민은 절실히 연합하여 일치항전하고, 인력과 물력(物力)은 서로 통용하며, 합작의 원칙 하에 국적에 관계없이 그 능력에 따라 항일공작을 나누어 맡는다.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com