지정학

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

지정학은 지리적 환경이 국가의 정치, 군사, 경제에 미치는 영향을 연구하는 학문으로, 역사, 정치학, 지리학 등 다양한 분야와 관련된다. '지정학' 용어는 제2차 세계 대전 이전 독일 학자들과의 연관성 때문에 부정적인 시각도 존재하지만, 국제 관계 분석에 중요한 역할을 한다. 프리드리히 라첼은 국가 유기체론을 제시하며 영토 확장을 강조했고, 루돌프 첼렌은 '지정학' 용어를 사용하며 국가를 유기체로 보았다. 알프레드 테이어 메이핸은 해양력 개념을, 할포드 맥킨더는 하트랜드 이론을 제시했으며, 니콜라스 스파이커먼은 림랜드의 중요성을 강조했다. 20세기 후반에는 헨리 키신저와 즈비그니에프 브레진스키 등이 지정학적 관점을 통해 미국의 외교 정책을 설명했다. 프랑스는 독일과 다른 지정학적 접근 방식을 보이며, 비판 지정학은 기존 지정학의 문제점을 지적하고 대안을 제시한다. 각국은 자국의 지정학적 특징을 가지고 있으며, 지정학 연구는 국제 관계와 정책에 영향을 미친다.

더 읽어볼만한 페이지

- 지정학 - 종횡가

종횡가는 전국 시대에 외교와 정치 전략을 통해 국가 간의 관계를 조율하고 권력을 쟁취하려 한 사상가 집단이다. - 지정학 - 완충국

완충국은 둘 이상의 강대국 사이에서 충돌을 완화하는 역할을 하는 국가 또는 지역을 의미하며, 역사적으로 아프가니스탄, 조선 등이, 냉전 시대에는 오스트리아 등이 완충국 역할을 수행했다. - 국제관계론 - 다자주의

다자주의는 여러 국가가 특정 원칙에 따라 협력하는 것으로, 강대국을 구속하고 소국에게 영향력을 부여하며 국제연합과 세계무역기구 등이 대표적인 예시이지만, 최근 일방주의와 포퓰리즘 강화로 도전에 직면해 있다. - 국제관계론 - 마르크스주의 국제 관계 이론

마르크스주의 국제 관계 이론은 마르크스와 엥겔스의 사상을 기반으로 자본주의적 세계화가 국제 체제 불안정을 심화시킨다고 보며, 유물사관을 통해 국제 체제의 구조와 경제 역할을 강조하고, 다양한 갈래로 발전하여 주류 이론을 비판하며 불평등과 권력 구조 분석 및 사회 정의 실현을 모색한다.

| 지정학 | |

|---|---|

| 지도 정보 | |

| 명칭 | |

| 한국어 | 지정학 |

| 영어 | Geopolitics |

| 독일어 | Geopolitik |

| 학문 분야 | |

| 분야 | 국제 관계, 지리학, 정치학 |

| 주요 개념 | |

| 핵심 개념 | 국가 국제 관계 영토 지리 정치 권력 |

| 역사 | |

| 기원 | 19세기 후반 |

| 주요 영향 | 프리드리히 라첼 루돌프 셸렌 할포드 매킨더 |

| 이론적 접근 | |

| 주요 이론 | 지정학적 결정론 하트랜드 이론 림랜드 이론 해양력 이론 비판 지정학 |

| 접근 방식 | 역사적 지정학 전략적 지정학 경제 지정학 문화 지정학 에너지 지정학 |

| 지정학의 발전 | |

| 초기 지정학 | 지리적 요인이 국가 권력에 미치는 영향 강조 환경 결정론적 관점 |

| 고전 지정학 | 할포드 매킨더의 하트랜드 이론 니콜라스 스파이크먼의 림랜드 이론 |

| 비판 지정학 | 지정학적 담론의 권력 관계 분석 사회적 구성주의적 관점 |

| 현대 지정학 | 에너지 지정학 사이버 지정학 지속가능성 지정학 |

| 지정학적 연구 분야 | |

| 주요 연구 분야 | 지정학적 전략 지정학적 경쟁 지정학적 위험 지정학적 변화 지정학적 분석 지정학적 전망 |

| 주요 학자 | |

| 주요 학자 | 프리드리히 라첼 루돌프 셸렌 할포드 매킨더 니콜라스 스파이크먼 칼 슈미트 이브 라코스테 제프리 파커 사이먼 달비 게르하르트 툴렌 |

| 영향 | |

| 정치적 영향 | 외교 정책 안보 정책 군사 전략 국제 관계 |

| 경제적 영향 | 무역 정책 투자 정책 에너지 정책 |

| 사회문화적 영향 | 민족주의 정체성 정치 문화 갈등 |

| 비판 | |

| 비판적 시각 | 지정학적 결정론 비판 오리엔탈리즘 비판 권력 정치 비판 담론 분석 관점 |

| 참고 자료 | |

| 참고 자료 | 국제 관계 이론 정치 지리학 군사 지리학 전략학 |

2. 지정학의 정의 및 역사

지정학은 지리적 환경이 국가에 미치는 정치적, 군사적, 경제적인 영향을 거시적인 관점에서 연구하는 학문이다. 역사학, 정치학, 지리학, 경제학, 군사학, 문화학, 문명, 종교학, 철학 등 다양한 관점에서 연구를 진행하기 때문에 광범위한 지식이 필요하며, 정치지리학과도 관련이 있다.[35]

"지정학"이라는 용어와 그 실제 적용에 대한 부정적 인식은 제2차 세계 대전 및 그 이전 독일의 지정학 학자들과 학생들의 활동에서 비롯된다. 이러한 부정적 인식은 주로 학문적 지리학 분야, 특히 인문지리학의 하위 분야인 정치지리학에 국한된다. 그러나 역사학이나 정치학처럼 지정학적 개념을 활용하는 학문 분야에서는 이러한 부정적 인식이 덜하다. 고전적 지정학은 군사사뿐만 아니라 국제 관계 및 안보 연구와 같은 정치학 하위 분야 분석에서 중요한 요소를 형성한다. Bert Chapman의 저서 ''Geopolitics: A Guide To the Issues''에서는 국제 관계 학술지 및 전문지가 정치지리학 분야의 현대 학술지보다 지정학, 특히 고전적 지정학 연구와 분석에 더 개방적이라고 언급한다.

지리학 이외의 학문 분야에서는 지정학이 제국주의 도구나 나치즘과 연관된 것으로 부정적으로 여겨지지 않는다. 이는 캐롤린 갤러허나 클라우스 도즈와 같은 학문적 지리학자들이 종종 그렇게 여기는 것과는 다르다. 지정학은 무력 충돌이나 군사 작전과 반드시 관련되지 않은 주요 국제 지정학적 상황과 사건을 평가하는 타당하고 일관된 방법으로 간주된다.

2. 1. 지정학의 어원과 개념

지정학은 지리적인 환경이 국가에 미치는 정치적인, 군사적 또는 경제적인 영향을 거시적인 관점에서 연구하는 학문이다. 역사학, 정치학, 지리학, 경제학, 군사학, 문화학, 문명, 종교학, 철학 등 다양한 관점에서 연구를 실시하기 때문에 광범위한 지식이 필요하다. 또한 정치지리학과도 관계가 있다.일본어 용어인 '지정학(地政学)'은 독일어 'Geopolitik(게오폴리티크)'을 번역한 것이다.[1] 1899년 스웨덴의 국가학자이자 정치가인 루돌프 킬렌(ルドルフ・チェレーン)이 이 용어를 처음 사용하였다. 킬렌은 처음에는 게오폴리티크라는 용어를 프리드리히 라첼(フリードリヒ・ラッツェル)의 정치지리학과 같은 의미로 사용했지만, 나중에는 "정치지리학이 인류의 거주지로서의 지구를 다른 속성과의 관계에서 연구하는 것에 비해, 지정학은 국가의 몸체로서 영토를 다룬다"고 다르게 정의했다.[2]

1930년대 전반까지 'Geopolitik(게오폴리티크)'을 번역할 때 '지정학(地政学)'과 '지정치학(地政治学)' 두 가지 용어가 함께 사용되었다. 두 용어가 동시에 사용된 이유는 게오폴리티크의 학문적 성격에 대한 당시의 견해 차이 때문으로 보인다. 지정학을 지리학의 일부로 보고 '지리정치학'의 약어로 '지정학'을 사용하려는 연구자와, 지정학을 정치학의 일부로 보고 '지정치학'을 사용하려는 연구자가 대립하였다.[1] 그러나 15년 전쟁 시기, 일본 국내 지리학자들이 게오폴리티크의 실천적 측면에 주목하여 지리학의 일부로, 극단적인 경우에는 지리학 그 자체로 '지정학'을 지지하고 저서나 학술 단체의 명칭으로 '지정학'을 사용하면서 '지정학'이라는 번역어가 정착되었다. '지정치학'이라는 용어는 1941년을 기점으로 거의 사용되지 않게 되었다.[1] 그러나 1940년대 이후에도 '지정학'이라는 번역어가 완전히 정착된 것은 아니었다. 1941년에 게오폴리티크를 "보편성을 갖지 않는 일종의 기술론"으로 보고 새롭게 '지정론(地政論)'이라는 번역어를 제시한 기무라 신조(木内信蔵)와 같은 인물도 있었다.[1]

야마자키 타카후미(山﨑孝史)는 비판 지정학에서의 영어 "Geopolitics"는 '지정치(地政治)'로 번역하는 것이 적절하다고 주장한다.[3] 타카기 아키히코(高木彰彦)는 'Geopolitics(지오폴리티크스)'라는 용어가 'geography(지리/지리학)', 'politics(정치/정치학)'와 같이 세계나 국제 정세를 보는 방식이나 파악하는 방식을 의미하는 경우에는 '지정학', 실천적 또는 정책적인 의미로 사용되는 경우에는 '지정치'로 번역할 것을 제안한다.[4]

2. 2. 초기 지정학 이론

프리드리히 라첼(Friedrich Ratzel)(1844–1904)은 다윈과 동물학자 헤켈의 영향을 받아 정적인 국경 개념이 없는 지리학의 생물학적 개념을 확장하여 '지정학'에 기여했다.[32] 그는 국가를 유기체로 보았으며, 국경은 일시적인 정지 상태일 뿐이라고 주장했다. 즉, 정체된 국가는 쇠퇴하고 있다는 것이다. 라첼은 생물지리학에 관한 에세이 "생존권(1901)"을 발표하여 독일식 지정학인 ''지오폴리티크''(Geopolitik)의 기초를 마련했다. 그는 해상력이 육상력과 달리 자급자족적이라고 주장하며 독일 해군의 영향력 확장을 옹호했다.라첼의 지정학 이론은 너무 포괄적이며, 인류 역사와 지리에 대한 해석이 너무 단순하고 기계적이라는 비판을 받았다.[32] 특히, 그는 권력 발전에 있어 사회 조직의 중요성을 과소평가했다.[32]

전통 지정학의 이론적 기반을 마련한 사람은 프리드리히 라첼(Friedrich Ratzel)이다. 생물학자이기도 했던 그는 여러 국가가 자신의 “생존권”을 확장하려는 생물학적 본성을 가지고 있다는 국가유기체론을 주장했다. 라첼은 국가 성장의 기초가 영토에 있다고 보았으며, 다음과 같은 7가지 원칙을 제시했다.

| 1. 국가의 규모는 문화와 함께 성장한다. |

| 2. 국가의 성장은 국민의 성장을 따른다. 국민의 성장은 필연적으로 국가의 성장에 앞서야 한다. |

| 3. 국가의 성장은 소국의 합병에 의해 진행된다. |

| 4. 국경은 국가의 주변 기관이며, 국가의 성장과 방어의 담당자이며, 국가라는 유기체의 변화의 모든 것에 관여한다. |

| 5. 국가는 그 성장 과정에서 정치적으로 가치 있는 위치를 차지하기 위해 다툰다. |

| 6. 국가의 공간적 성장에 대한 최초의 자극은 외부에서 온다. |

| 7. 영토의 병합에서 합병으로 향하는 일반적인 경향은 국가에서 국가로 전해지며, 점차 강화된다. |

국가는 성장하거나 쇠퇴하는 유기체이며, 환경에 따라 영토를 확장해 간다는 이 학설은 통일 및 식민지 획득으로 특징지어지는 당시 독일의 역사를 짙게 반영하는 것이었다.

“지정학”(Geopolitik|게오폴리티크de)이라는 용어는 1899년에 스웨덴의 국가학자이자 정치가인 루돌프 체렌(Rudolf Kjellén)에 의해 제창되었다. 그는 라첼의 유기체적인 국가관을 계승하면서, 유기체로서의 국가 행동을 분석하는 시스템에 대해 깊이 생각했다. 체렌은 국가의 본질이 법적 요소와 세력적 요소로 구성되어 있다고 보았으며, 대외적으로는 국가를 영토를 육체, 국민을 정신으로 하는 생명체로 정의하는 유기체적인 국가 개념을 강조해야 한다고 주장했다.

2. 3. 해양력과 육지력

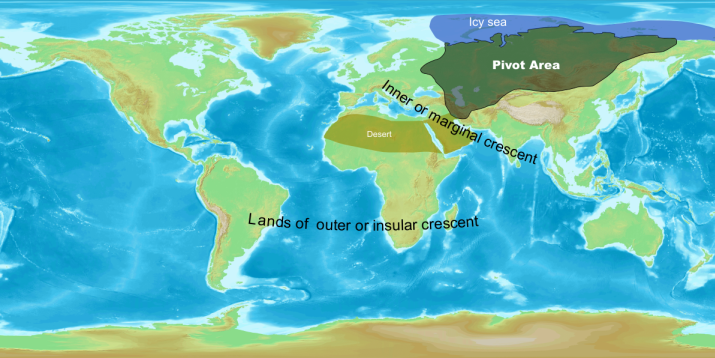

알프레드 테이어 메이핸은 해군 전략가이자 역사가로, 1890년에 출간된 자신의 저서 《해양력의 역사》에서 "해양력" 개념을 제시했다. 그는 국가의 힘이 해군력을 포함한 해양력에 의해 결정된다고 보았다. 메이핸은 해양력에 영향을 미치는 6가지 조건으로 지리적 위치, 해안선의 형태, 영토 크기, 인구, 국민성, 정부의 정책을 꼽았으며, 미국이 해양력을 확보해야 한다고 주장했다.할포드 맥킨더는 영국의 지리학자이자 정치인으로, 1904년에 "하트랜드" 개념을 제시하며 영미권 지정학의 선구자로 평가받는다. 맥킨더는 세계를 "하트랜드", "외부 초승달 지대", "내부 초승달 지대"로 나누고, 콜럼버스 이전 시대에는 유라시아 대륙 중앙부(하트랜드)의 기마 민족이 유럽을 지배했다고 보았다. 그는 신대륙 발견 이후 해양력이 육지력을 압도했지만, 19세기 후반 철도 발달로 다시 육지력이 중요해지고 있다고 주장했다. 그는 해양 국가인 영국이 이러한 변화에 대응하고, 하트랜드를 차지하는 세력(독일과 러시아)의 동맹을 막아야 한다고 주장했다.

1919년, 맥킨더는 《민주주의의 이상과 현실》에서 "동유럽을 지배하는 자는 하트랜드를 제압하고, 하트랜드를 지배하는 자는 세계 섬을 제압하며, 세계 섬을 지배하는 자는 세계를 제압한다"고 주장하며 하트랜드의 중요성을 강조했다. 그는 제1차 세계 대전 이후 동유럽에 완충 국가를 만들려 했으나 실패했다. 맥킨더는 1907년 "제국적으로 생각하기"에서 "우리의 목표는 모든 사람들이 제국적으로 생각할 수 있게, 즉 세계적으로 넓은 공간에서 생각할 수 있게 되는 것입니다"라고 주장하며, 대영제국의 세계적 지위 유지를 위한 거시적 지리관을 강조했다.

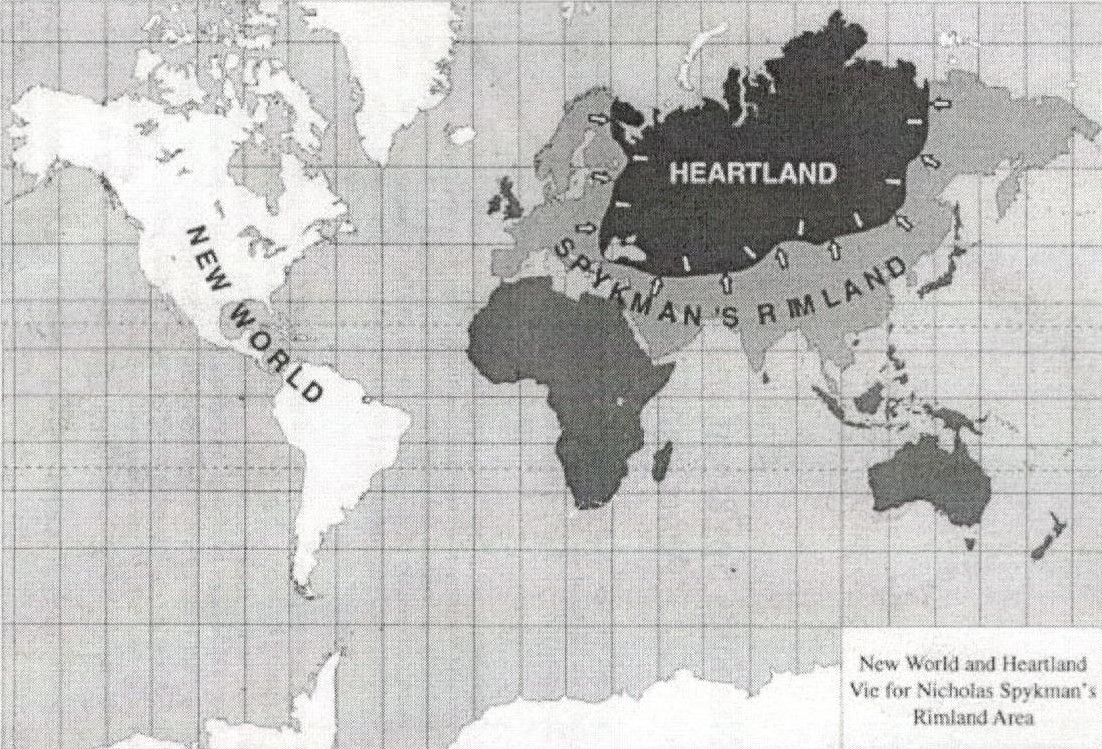

니콜라스 스파이크만은 20세기 중반의 대표적인 지정학자 중 한 명이었다. 그는 국력만이 외교 정책 목표 달성의 수단이며, 국가는 세력 균형 유지를 위해 힘의 정치에 전념해야 한다고 주장했다. 스파이크만은 맥킨더의 "하트랜드", "외부 호상 지역", "내부 호상 지역" 중 뒤의 두 지역을 "림랜드", "해양 지역"으로 바꾸고, 하트랜드의 확장을 막기 위해 림랜드 개입이 필수적이라고 주장했다. 그의 주장은 미국이 전후 고립주의에서 봉쇄 정책으로 대표되는 개입주의로 전환하는 이론적 기반이 되었다.

3. 주요 국가별 지정학

주요 국가들은 각자의 지리적 환경과 역사적 배경을 바탕으로 독특한 지정학적 관점을 발전시켜왔다.

- '''미국:''' 알프레드 마한의 "해양력" 개념과 니콜라스 스파이크만의 "림랜드" 이론을 바탕으로, 유라시아 대륙의 세력 균형을 유지하고 고립주의에서 벗어나 봉쇄 정책을 추구하는 대외 정책 기조를 유지해왔다. 헨리 키신저와 즈비그니에프 브제진스키는 냉전 종식 이후에도 러시아와 독일을 잠재적 위협으로 간주하며 미국의 패권 유지를 위한 지정학적 전략을 제시했다.

- '''영국:''' 할포드 맥킨더의 "하트랜드" 이론은 유라시아 대륙 중심부를 장악하는 세력이 세계를 지배할 것이라는 지정학적 관점을 제시했다. 맥킨더는 해양력의 중요성을 강조한 알프레드 마한과 달리 육지 세력의 부상을 예견하고, 독일과 러시아의 동맹을 경계해야 한다고 주장했다.

- '''독일:''' 프리드리히 라첼의 국가유기체론과 루돌프 체렌의 유기체적 국가관은 국가를 생명체로 간주하고, 국가의 성장과 쇠퇴를 지리적 요인과 결부시키는 독일 지정학의 기반을 형성했다. 칼 하우스호퍼는 레벤스라움 개념을 통해 나치 독일의 팽창주의 정책을 이론적으로 뒷받침했지만, 인종주의를 중시하지 않는 그의 사상은 나치 이데올로기와 충돌하기도 했다.

- '''프랑스:''' 몽테스키외의 기후 결정론, 엘리제 레클뤼의 지리적 변화론, 자크 앙셀의 결정론 비판 등은 독일 지정학과 대립되는 프랑스 지정학의 특징을 형성했다. 페르낭 브로델의 "장기 지속" 개념과 폴 비달 드 라 블라슈의 가능론은 특정 사건보다는 장기적인 관점에서 인간과 환경의 상호작용을 중시하는 프랑스 지정학의 방법론적 기반을 제공했다. 이브 라코스트는 사회적 표상, 시차, 공간차 개념을 통해 프랑스 지정학의 새로운 학파를 탄생시켰다.

- '''러시아:''' 전통적으로 유라시아 지정학적 관점을 견지해왔으며, 차르 시대와 소련 시대를 거쳐 현재에 이르기까지 국제 질서 속에서 러시아의 역할을 강조해왔다. 알렉산드르 두긴의 저서 《지정학의 기초: 러시아의 지정학적 미래》는 러시아 군부와 엘리트층에 큰 영향을 미쳤다.

- '''중국:''' 남중국해와 타이완 영유권 문제, 일대일로 정책, 아시아인프라투자은행(AIIB) 설립 등은 중국의 부상과 함께 새로운 지정학적 경쟁 구도를 형성하고 있다. 이는 새로운 그레이트 게임으로 불리며, 지정학적 경쟁과 지정경제적 경쟁의 전환을 야기하고 있다.

3. 1. 미국

알프레드 마한(Alfred Thayer Mahan)은 미국의 해군 장교이자 역사가로, 1890년 『해양력의 역사(The Influence of Sea Power upon History)』를 발표하여 "해양력"(Sea Power) 개념을 제시했다. 마한은 해군력을 포함한 해양력을 가진 세력이 국가 권력을 결정한다고 보았다. 그는 국가의 지리적 위치, 자연적 형태, 영토 범위, 인구, 국민성, 정부의 계획 등 6가지 조건이 해양력에 영향을 미치며, 미국이 해양력을 갖춰야 한다고 주장했다.

마한은 유라시아에서 북위 30°~40° 사이, 소아시아에서 일본까지 뻗어 있는 아시아 중앙 지대를 주목했다.[12] 이 지역에는 터키, 페르시아, 아프가니스탄, 중국, 일본 등이 있었으며, 영국과 러시아 사이에 위치하여 "스킬라와 카리브디스"와 같다고 비유했다. 마한은 러시아를 중앙아시아의 더 큰 위협으로 간주하고, 러시아의 대륙 횡단 규모와 남진에 유리한 전략적 위치를 경계하며, 앵글로색슨의 "해양력"으로 러시아에 저항해야 한다고 보았다.[13]

20세기 중반, 니콜라스 스파이크만은 세력 균형 유지를 위한 파워 폴리틱스를 강조했다. 그는 할포드 매킨더의 "하트랜드", "외부 호상 지역", "내부 호상 지역"을 "림랜드", "해양 지역"으로 바꾸고, 하트랜드 확장을 막기 위해 림랜드 개입이 필수적이라고 주장했다. 이는 미국이 고립주의에서 봉쇄 정책으로 전환하는 이론적 기반이 되었다.

베르사유 조약 국경 설정에 참여한 이사이어 보먼은 1921년 『새로운 세계: 정치 지리학의 문제들』에서 실증적, 객관적, 비이데올로기적 지리학을 주장했다. 그러나 이 책은 미국 중심적 관점으로, 미국이 보편적 가치관을 대표하여 다른 나라를 지배하는 것을 합리화한다는 비판을 받았다. 보먼은 "미국의 하우스호퍼"로 불리기도 했으며, 국제연합 창설에 참여했다. 유엔본부가 뉴욕에 위치한 것은 보먼 등이 미국의 국익을 증진하는 움직임을 전개했음을 보여준다.

3. 1. 1. 호머 리의 지정학적 견해

호머 리는 1912년 저서 《색슨족의 날》에서 19세기 앵글로색슨족 전체가 독일(튜턴), 러시아(슬라브), 일본의 팽창주의로부터 위협받고 있다고 주장했다. 그는 러시아, 일본, 독일의 "치명적인" 관계는 "이제 자연의 힘의 긴급성을 통해 색슨족의 우월성 생존에 반대하는 연합을 형성했다."라고 하며, "끔찍한 삼국동맹"이라 칭했다.[14] 리는 일본이 극동을, 러시아가 인도를 공격하는 동안 독일이 영국, 즉 대영제국의 중심을 공격할 것이라고 믿었다. 그는 앵글로색슨족이 호전적인 적들로부터 확실한 재앙에 직면해 있다고 생각했다.3. 1. 2. 키신저와 브레진스키의 지정학

헨리 키신저와 즈비그니에프 브제진스키는 소련 해체와 냉전 종식 이후에도 미국이 유라시아, 특히 러시아에 대한 지정학적 관심을 계속 가져야 한다고 주장했다. 이들은 냉전 이후에도 지정학 분야에 지속적인 영향을 미쳤으며,[5] 1990년대에는 이 주제와 관련된 책을 저술했다. 키신저는 ''외교''를, 브레진스키는 ''그랜드 체스보드: 미국의 패권과 지정학적 필연성(The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives)''를 출판하여 영미식 고전 지정학 이론을 부활시켰다.[21]키신저는 소련 붕괴로 적대적 의도가 사라져 전통적인 외교 정책이 더 이상 유효하지 않다는 생각에 반박했다. 그는 "러시아는 누가 통치하든 할포드 매킨더가 지정학적 중심지라고 불렀던 지역에 걸쳐 있으며, 가장 강력한 제국주의 전통 중 하나의 계승자"라며, 미국이 "오랜 팽창주의 역사를 가진 국가와 관련하여 세계적 권력 균형을 유지해야 한다"고 강조했다.[15]

키신저는 러시아 다음으로 독일을 지정학적 위협으로 보았고, 할포드 매킨더가 우려했던 독일과 러시아의 협력 가능성을 경계했다. 그는 "미국이 유럽에 유기적으로 관여하지 않으면, 나중에 훨씬 불리한 상황에서 개입해야 할 것"이라며, "독일은 너무 강력해져서 기존 유럽 기관만으로는 균형을 맞출 수 없고, 유럽도 독일 지원을 받더라도 러시아를 스스로 관리할 수 없다"고 진단했다. 그는 독일과 러시아의 긴밀한 협력은 양국 모두에게 이익이 되지 않고 공동 통치에 대한 두려움을 키울 것이라고 예상했다. 또한 미국 없이는 영국과 프랑스가 독일에 대처할 수 없고, "유럽이 없다면 미국은 유라시아 해안의 섬으로 변할 수 있다"고 경고했다.[16]

키신저는 니콜라스 J. 스파이커먼의 유라시아 관점을 확인하며, "미국은 유라시아 해안의 섬이며, 유라시아 자원과 인구는 미국을 능가한다"고 언급했다. 그는 "유럽과 아시아 중 한 곳에 대한 단일 강국의 지배는 미국에 대한 전략적 위험이며, 경제적, 군사적으로 미국을 능가할 능력을 갖추게 될 것"이라고 강조했다. 따라서 미국은 유라시아에서 힘의 균형을 유지해야 한다고 주장했다.[17] [18]

키신저는 냉전을 지정학적 관점에서 회고하며, "공산주의에 대한 도덕적 반대는 소련 팽창 억제라는 지정학적 과제와 합쳐졌다"고 평가했다.[19] 그는 리처드 닉슨을 지정학적 냉전 전사로 평가했다.[20]

브레진스키는 ''그랜드 체스보드''에서 냉전에서 미국의 승리를 유라시아 통제라는 관점에서 묘사하며, "비유라시아 세력이 유라시아 권력 관계의 핵심 중재자로 등장했다"고 평가했다.[21] 그는 "포괄적이고 통합된 유라시아 지정학 전략 공식화"를 목표로,[21] 유라시아가 여전히 중요하며, "유라시아의 힘은 미국의 힘을 압도한다"고 인정했다.[22] [21]

브레진스키는 스파이커먼의 이론을 바탕으로 유라시아 통합을 막는 지정학적 "체스판" 이론을 제시했다. 그는 "미국의 외교 정책은 미국을 정치적 중재자로 하는 안정적인 대륙 균형을 만드는 방식으로 유라시아에 영향력을 행사해야 한다"고 주장했다. 또한 "유라시아는 세계 패권을 위한 투쟁이 계속되는 체스판이며, 유라시아를 지배하고 미국에 도전하는 세력이 나타나지 않도록 하는 것이 중요하며, 미국의 세계 패권은 유라시아 대륙에서 우세를 유지하는 기간에 달려있다"고 강조했다.[21]

3. 2. 영국

오스트리아-헝가리의 역사가 에밀 라이히(Emil Reich, 1854–1910)는 1902년에 처음으로 지정학(Geopolitics)이라는 용어를 사용한 것으로 알려져 있다.[23][8] 그는 1904년 영국에서 출판된 자신의 저서 ''근대 유럽의 기초(Foundations of Modern Europe)''에서 이 용어를 사용했다.[24]

알프레드 마한(Alfred Thayer Mahan, 1840–1914)은 해군 전략과 외교 문제에 대해 자주 논평한 미국의 해군 장교이자 역사가였다. 마한은 1890년에 『해양력의 역사(The Influence of Sea Power upon History)』를 발표하고 "해양력"(Sea Power)의 개념을 제창했다. 그는 국가의 위대함이 바다, 특히 상업적 이용과 전시 통제와 불가분의 관계에 있다고 믿었다. 그는 국가가 해양력을 갖추기 위해 필요한 6가지 조건을 다음과 같이 제시했다.

| 조건 | 내용 |

|---|---|

| 유리한 지리적 위치 | 병목 지점, 운하, 석탄 보급 기지 등 전략적 요충지 확보 |

| 유용한 해안선, 풍부한 천연자원 및 유리한 기후 | 해양 활동과 자원 활용에 적합한 환경 |

| 영토의 넓이 | 해양력 투사를 위한 충분한 공간 |

| 영토를 방어할 수 있을 만큼 충분한 인구 | 해군력과 상업 활동을 지원할 인적 자원 |

| 바다와 상업 활동에 적합한 사회 | 해양 활동을 장려하는 사회적 분위기 |

| 바다를 지배할 영향력과 성향을 가진 정부 | 해양력 강화를 위한 정부의 의지와 정책 |

[11]

영국의 지리학자이자 정치가였던 할포드 맥킨더(Halford John Mackinder)는 1904년에 "하트랜드"(Heartland) 개념을 제시하여 영미권 지정학의 선구자로 여겨진다. 맥킨더는 세계를 "하트랜드", "외부 초승달 지대", "내부 초승달 지대"로 구분하고, 콜럼버스 이전의 유럽은 유라시아 대륙 중앙부(하트랜드)를 중심으로 하는 기마 민족에 의해 위협받았다고 보았다. 그는 19세기 후반 이후 철도의 발달과 더불어 다시 육지력이 우위에 서려고 하고 있지만, 해양력 국가인 영국은 이러한 변화에 대처하지 못하고 있으며, 하트랜드를 점유하는 세력인 독일과 러시아의 동맹을 저지해야 한다고 주장했다.

칼 하우스호퍼는 맥킨더의 역사의 지리적 중심지를 "천재적인 과학 논문"이라고 칭찬하며,[28] "지정학 걸작의 그 몇 페이지보다 더 위대한 것을 본 적이 없다"고 말했다.[29] 하우스호퍼는 맥킨더의 하트랜드 이론과 러시아-독일 동맹에 대한 견해를 모두 채택했으며, 더 나아가 일본을 그의 유라시아 블록 설계에 추가했다.[30]

3. 2. 1. 맥킨더의 하트랜드 이론

할포드 맥킨더 경의 하트랜드 이론은 1904년 영국에서 발표된 "역사의 지리적 중심지"라는 논문에서 제시되었다.[25] 맥킨더의 지정학 교리는 알프레드 마한이 제시했던 "해양력"의 개념과는 정반대되는 개념을 제시했다. 그는 해군을 콜럼버스 시대 제국(대략 1492년부터 19세기까지)의 기초로 보았고, 20세기는 육지 세력의 시대가 될 것이라고 예측했다. 하트랜드 이론은 핵심 지역에 거대한 제국이 탄생할 것이라는 가설을 세웠는데, 이 제국은 통합을 유지하기 위해 해안이나 해상 운송을 사용할 필요가 없었다.[26]맥킨더 교리의 기본 개념은 지구의 지리를 아프로-유라시아(아시아와 아프리카를 포함하는) 또는 핵심 지역과, 주변 "섬들" (아메리카, 오스트레일리아, 일본, 영국 제도, 오세아니아를 포함)로 나누는 것이었다. 주변 지역은 핵심 지역보다 훨씬 작을 뿐만 아니라, 핵심 지역의 기술 수준에서 기능하기 위해서는 많은 해상 운송이 필요했다. 반면 핵심 지역은 발전된 경제에 필요한 충분한 천연 자원을 가지고 있었다.[26]

맥킨더는 주변 지역의 산업 중심지가 필연적으로 넓게 분산되어 있다고 주장했다. 핵심 지역은 해군을 보내어 각 산업 중심지를 차례로 파괴할 수 있었고, 주변 지역보다 더 내륙 지역에 자체 산업을 배치할 수 있었다. 따라서 핵심지역은 주변지역에 비해 전략적 이점을 가졌다. 맥킨더는 이 지역을 "하트랜드"라고 불렀으며, 이는 기본적으로 중앙유럽 및 동유럽, 우크라이나, 서부 러시아를 포함했다.[26] 하트랜드는 우크라이나의 곡물 매장량과 많은 다른 천연 자원을 포함하고 있었다.

맥킨더는 1919년의 저서 『민주주의의 이상과 현실』(Democratic Ideals and Reality)에서 "동유럽을 지배하는 자는 하트랜드를 제압하고, 하트랜드를 지배하는 자는 세계 섬을 제압하며, 세계 섬을 지배하는 자는 세계를 제압한다"고 하트랜드의 위협을 강하게 주장했다.[26]

3. 2. 2. 스파이크먼의 림랜드 이론

니콜라스 J. 스파이커먼은 할포드 맥킨더의 하트랜드 이론을 비판하고 발전시킨 지정학자이다. 스파이커먼은 맥킨더와 유사하게 세계 정치와 바다의 중요성을 인정하면서도, 공중 공간의 통합까지 고려했다.[5] 그는 맥킨더의 세계 분할을 수정하여 다음과 같이 세 지역으로 구분했다.# 하트랜드

# 림랜드 (맥킨더의 "내부 또는 변두리 초승달"에 해당하며, 하트랜드와 주변 해양 세력 사이의 중간 지역)

# 해외 섬 및 대륙 (맥킨더의 "외부 또는 섬 초승달")[27]

스파이커먼은 림랜드가 하트랜드를 연중 사용 가능한 항구(겨울에 얼지 않는 항구)로부터 분리하는 역할을 한다고 보았다. 그는 하트랜드 국가, 특히 러시아가 림랜드의 항구를 정복하려는 시도를 막아야 한다고 주장했다. 스파이커먼은 맥킨더의 공식을 수정하여 "림랜드를 통제하는 자가 유라시아를 지배한다. 유라시아를 지배하는 자가 세계의 운명을 지배한다"고 주장했다.[27]

이러한 스파이커먼의 림랜드 이론은 제2차 세계 대전 이후 소련의 영향력 확산을 막기 위한 미국의 봉쇄 정책의 이론적 기반이 되었다.

3. 3. 독일

독일의 지정학은 프리드리히 라첼로부터 시작되었다. 그는 국가를 유기체로 보고, 국가의 성장과 쇠퇴를 생물학적 관점에서 설명하는 국가유기체론을 주장했다. 라첼은 국가의 성장이 지리적 기반인 영토에 의해 결정된다고 보았으며, 7가지 원칙을 제시했다.이러한 라첼의 학설은 통일과 식민지 획득으로 대표되는 당시 독일의 상황을 반영한 것이었다.

1899년 스웨덴의 국가학자이자 정치가인 루돌프 체렌은 "지정학"()이라는 용어를 처음 만들었다. 그는 라첼의 유기체적 국가관을 계승하여, 유기체로서의 국가 행동을 분석하는 시스템에 대해 고민했다. 체렌은 국가의 본질이 법적 요소와 세력적 요소로 구성되어 있다고 보았으며, 대외적으로는 국가를 영토를 육체, 국민을 정신으로 하는 생명체로 정의하는 유기체적 국가 개념을 강조해야 한다고 주장했다.

제1차 세계 대전 이후 독일은 모든 식민지와 영토를 상실했고, 새로운 민주 정부가 베르사유 조약에 서명해야 했던 사실은 민족주의와 지정학에 대한 관심을 높였다.

3. 3. 1. 라첼의 지정학 이론

프리드리히 라첼(1844~1904)은 다윈과 동물학자 헤켈 등의 영향을 받아 지리학을 생물학적 개념으로 확장하여 '지정학'에 기여했다. 그는 국가를 유기체로 보았고, 국경은 일시적인 정지 상태일 뿐이라고 주장했다. 즉, 국가 국경의 넓이는 국가의 건강을 반영하며, 정체된 국가는 쇠퇴하고 있다는 것이다. 라첼은 생물지리학에 관한 에세이 "Lebensraum"(1901)을 포함한 여러 논문을 발표했다. 라첼은 독일식 지정학인 ''지오폴리티크''(Geopolitik)의 기초를 마련했다.[32]미국 지정학 전략가 알프레드 테이어 메이헌의 영향을 받은 라첼은 독일 해군의 영향력 확장을 옹호했다. 그는 해상력은 무역 이익이 상선을 유지하는 데 사용되기 때문에 육상력과 달리 자급자족적이라고 주장했다.

라첼의 지정학 이론은 너무 포괄적이며, 인류 역사와 지리에 대한 그의 해석이 너무 단순하고 기계적이라는 비판을 받았다. 특히, 그는 권력 발전에 있어 사회 조직의 중요성을 과소평가했다.[32]

3. 3. 2. 나치즘과 독일 지정학

제1차 세계 대전 이후, 루돌프 켈렌과 라첼의 사상은 칼 하우쇼퍼(1869~1946)를 비롯한 여러 독일 학자들에 의해 확장되었다.[32] 1923년, 칼 하우쇼퍼는 「지정학 저널」(Zeitschrift für Geopolitik)을 창간했는데, 이 저널은 훗날 나치 독일의 선전에 이용되었다. 하우쇼퍼 지정학의 핵심 개념은 레벤스라움, 자급자족, 범지역, 유기적 국경이었다. 하우쇼퍼는 국가가 자연 국경을 추구하여 자급자족을 보장받을 수 있는 권리가 있다고 주장했다.하우쇼퍼가 나치당에 미친 영향력은 논란의 여지가 있는데, 그 이유는 그가 자신의 연구에 나치의 인종 이데올로기를 통합하지 않았기 때문이다.[32] 일반적인 견해는 지정학자들이 나치 국가의 이념적 방향에 큰 중요성을 가졌다는 것이지만, 바신(1987)은 이러한 견해가 오해의 소지가 있으며 잘못되었다고 주장했다.

두 이론 사이에는 많은 유사성과 친밀성이 있었지만, 지정학은 항상 국민 사회주의 이데올로그들에게 의심을 받았다. 그 이유는 지정학의 철학적 방향이 국민 사회주의의 그것과 일치하지 않았기 때문이다. 지정학은 라첼의 과학적 유물론과 지리적 결정론을 공유하여 인간 사회가 외부적 영향에 의해 결정된다고 보았고, 개인이나 집단의 타고난 특성은 중요하지 않다고 주장했다. 반면 국민 사회주의는 유물론과 결정론을 모두 거부하고, 타고난 인간의 특성, 즉 '인종적 특성'을 인간 사회 구성의 가장 중요한 요소로 보았다. 이러한 차이점 때문에 1933년 이후 마찰이 발생했고, 결국 지정학은 나치 이데올로그들에게 공개적으로 비난받게 되었다.[33]

그럼에도 불구하고, 독일 지정학은 제2차 세계 대전에서 나치의 팽창주의 정책에 (오용)됨으로써 신뢰를 잃었고, 전쟁 전과 같은 지위를 회복하지 못했다.

특히 미국 학계에서 고전적 지정학과 나치 또는 제국주의 이데올로기 사이의 부정적 연관성은 느슨한 정당화에 기반하고 있다. 현대 학문적 지리학의 비평가들과 "신"고전적 지정학의 지지자들은 학계에서 지정학에 대한 낙인이 도움이 되지 않는다고 주장한다. 그들은 실증주의적 탐구 분야로서의 지정학이 갈등 해결 및 예방, 기후 변화 완화와 같은 시의적절하고 정치화된 문제를 연구하고 해결하는 데 잠재력을 유지한다고 주장한다.[34]

당시 독일 지정학의 중심 인물은 카를 하우스호퍼였다. 하우스호퍼는 소비에트 연방·일본과의 밀접한 협력을 통해 유라시아 대륙을 횡단하는 정치적 블록을 만들어내는 것이 강국으로서의 독일을 재건하기 위한 최선의 수단이라고 주장했다.

하우스호퍼는 루돌프 헤스와 친분을 쌓고 나치에 적극적으로 협력했다. 총통 아돌프 히틀러는 하우스호퍼의 사상에서 "생존권" 개념을 활용하여 제3제국이 영토를 확장하는 것의 이론적 근거로 삼았다. 그러나 인종주의에 비중을 두지 않는 그의 사상은 1930년대에는 이미 구심력을 잃고 있었고, 히틀러의 정책과 하우스호퍼의 지정학은 독소전쟁이 발발한 1941년에는 상반되는 것이 되었다. 하우스호퍼는 독일 항복 후 점령군의 심문을 받았으나 기소되지 않았고, 1946년에 아내와 함께 독살 자살했다.

3. 4. 프랑스

프랑스 지정학은 독일의 지정학(Geopolitik)과는 대립하며, 고정된 지리 개념을 거부하고 인류의 행위에 의해 형성되는 다형적 영토의 진화에 초점을 맞춘다. 또한 특정 사건보다는 장기간에 걸친 고찰을 중시한다.[36]몽테스키외(Montesquieu)는 『법의 정신(The Spirit of the Laws)』에서 기후가 인간과 사회에 영향을 준다고 보았다. 그는 프랑스의 온화한 기후는 정치 체제에 이상적이라고 생각했다. 엘리제 레클뤼(Élisée Reclus)는 지리가 인류 사회의 발전에 따라 변화한다고 보았으며, 그의 정치적 견해는 학계에서 그를 배척하게 만들었다.

자크 앙셀(Jacques Ancel)은 프랑스 지정학의 최초 이론가로 여겨지며, 독일의 결정론적 지정학적 견해를 거부했다.[36] 페르낭 브로델(Fernand Braudel)은 '장기 지속(longue durée)' 개념을 사용하여 특정 사건의 중요성을 축소하고, 폴 비달 드 라 블라슈(Paul Vidal de la Blache)의 영향을 받아 개인과 환경 간의 상호 의존성을 분석했다.[36]

이브 라코스트(Yves Lacoste)는 "지리학, 그것은 우선 전쟁을 수행하는 데 쓰인다"라는 책을 통해 프랑스 지정학의 새로운 학파를 탄생시켰다. 그는 대표성, 시차(Diachronie), 공간차(Diatopie)의 세 가지 원칙을 이론화했다.

에로도트(Hérodote)지 발행 프랑스 지정학 연구소(Institut Français de Géopolitique)는 라코스트의 접근 방식을 따른다.[37] 미셸 푸셰(Michel Foucher)는 ''호로제네시스(Horogenesis)'', ''디아드(Dyade)'' 등의 개념을 만들었다.[37] 스테판 로지에르(Stéphane Rosière)는 "정치 공간(L'Espace politique)"의 편집장이다.[37] 미셸 푸코(Michel Foucault)의 장치(dispositif)는 생정치(biopolitics) 연구와 지정학적 사고에도 영향을 주었다.[38]

3. 4. 1. 프랑스 지정학의 특징

프랑스 지정학 이론은 독일의 지정학(Geopolitik)과는 크게 다르며, 고정된 지리 개념을 거부한다. 프랑스 지리학은 인류의 행위에 의해 형성되는, 변화하는 영토의 진화에 초점을 맞추며, 특정 사건보다는 장기간에 걸친 고찰을 중요하게 생각한다. 이브 라코스트(Yves Lacoste)는 이러한 방법론을 대표성, 시차(Diachronie), 공간차(Diatopie)라는 세 가지 원칙으로 이론화했다.몽테스키외(Montesquieu)는 『법의 정신(The Spirit of the Laws)』에서 기후가 인간과 사회에 영향을 준다고 보았다. 그는 더운 기후는 성급한 사람을, 추운 기후는 무뚝뚝한 사람을 만들지만, 프랑스의 온화한 기후는 정치 체제에 이상적이라고 생각했다. 프랑스 지정학의 창시자 중 한 명인 엘리제 레클뤼(Élisée Reclus)는 세계적인 시각으로 지리를 고찰하며, 지리가 불변하는 것이 아니라 인류 사회의 발전에 따라 변화한다고 보았다. 그의 급진적인 정치적 견해는 학계에서 그를 배척하게 만들었다.[36]

프랑스 지리학자이자 지정학자인 자크 앙셀(Jacques Ancel, 1879~1936)은 프랑스 지정학의 최초 이론가로 여겨지며, 1936년에 '지정학(Géopolitique)'을 출판했다. 앙셀은 독일의 결정론적 지정학적 견해를 거부했다.[36]

페르낭 브로델(Fernand Braudel)은 '장기 지속(longue durée)' 개념을 사용하여 특정 사건의 중요성을 축소했다. 그는 폴 비달 드 라 블라슈(Paul Vidal de la Blache)의 영향을 받아 개인과 환경 간의 상호 의존성을 분석했다. 비달식 지정학은 결정론과 대조적으로, 인류, 문화, 사상 등 여러 요인에 따라 변화하는 공간의 원칙에 기반한 가능론(Possibilism)에 기초한다.[36]

독일 지정학의 영향으로 프랑스 지정학은 오랫동안 학계에서 배제되었다. 1970년대 중반, 이브 라코스트(Yves Lacoste)는 "지리학, 그것은 우선 전쟁을 수행하는 데 쓰인다"(La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre)를 저술하여 새로운 지정학 학파의 탄생을 알렸다. 이 학파는 일반화와 추상적인 개념을 거부하고, 지정학적 사안의 공간적 차원에 초점을 맞춘다. 다중 수준 분석과 지도의 중요성을 강조하며, 다음 세 가지 가정을 제시한다.

# '''표상''': 각 집단이나 개인은 교육의 산물이며, 세계 또는 다른 집단이나 개인에 대한 특정한 표상을 가진다. 사회적 신념은 민족성이나 특정 위치에 기반한다.

# '''시차(Diachronie)''': 페르낭 브로델(Fernand Braudel)이 제안한 "장기간"과 단기간을 비교하는 역사적 분석을 수행한다.

# '''공간차(Diatopie)''': 다중 규모 매핑을 통한 지도 조사를 수행한다.

에로도트(Hérodote)지 발행 프랑스 지정학 연구소(Institut Français de Géopolitique)는 이러한 접근 방식을 따른다.[37]

미셸 푸셰(Michel Foucher)는 국제 국경에 대한 장기적인 분석을 수행했다. 그는 ''호로제네시스(Horogenesis)''(국경의 탄생 연구), ''디아드(Dyade)''(두 이웃 국가가 공유하는 국경) 등의 개념을 만들었다. 그의 주요 저서 "전선과 국경(Fronts et frontières)"은 국경 문제에 관한 아프리카 연합(African Union) 전문가로서의 그의 관점을 보여준다.[37]

스테판 로지에르(Stéphane Rosière)는 온라인 저널 "정치 공간(L'Espace politique)"의 편집장으로, 프랑스의 주요 정치 지리학 및 지정학 저널 중 하나를 이끌고 있다.[37]

프랑스 철학자 미셸 푸코(Michel Foucault)의 장치(dispositif) 개념은 생정치(biopolitics) 연구뿐만 아니라 지정학적 사고에도 영향을 주고 있다.[38]

3. 4. 2. 프랑스 지정학의 부활

이브 라코스트(Yves Lacoste)는 1970년대 중반, 《지리학, 그것은 우선 전쟁을 수행하는 데 쓰인다》(La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre)라는 책을 통해 프랑스 지정학의 부활을 이끌었다. 이 책은 새로운 지정학 학파의 탄생을 알리는 상징적인 저서였다.[36] 라코스트는 독일과 영미 전통의 일반화, 추상적 개념에서 벗어나 지정학적 사안의 공간적 차원에 초점을 맞추는 분석 방법을 제시했다.라코스트의 지정학 이론은 세 가지 주요 원칙에 기반한다.

| 원칙 | 설명 |

|---|---|

| 표상 | 각 집단이나 개인은 교육을 통해 세계 또는 다른 집단/개인에 대한 특정한 표상을 가지며, 이는 민족성이나 특정 위치에 기반한다. |

| 시차(Diachronie) | 페르낭 브로델(Fernand Braudel)이 제안한 개념으로, "장기간"과 단기간을 비교하는 역사적 분석을 의미한다. |

| 공간차(Diatopie) | 다중 규모 매핑을 통한 지도 조사를 의미한다. |

이러한 접근 방식은 다중 수준(또는 다중 규모) 분석과 지도의 중요성을 강조하며, 이는 비판적 지정학과 다른 점이다.[36] 라코스트는 1980년대 후반 에로도트(Hérodote)지 발행하는 프랑스 지정학 연구소(Institut Français de Géopolitique)를 설립하여 프랑스 지정학 연구를 더욱 발전시켰다.[36]

프랑스 지정학은 독일의 지정학(Geopolitik)과는 대립하며, 고정된 지리 개념을 거부하고 인류의 행위에 의해 형성되는 다형적 영토의 진화에 초점을 맞춘다. 또한 특정 사건보다는 장기간에 걸친 고찰을 중시하는데,[36] 이는 엘리제 레클뤼(Élisée Reclus)와 자크 앙셀(Jacques Ancel)과 같은 초기 프랑스 지정학자들의 견해와도 연결된다.

프랑스 지정학은 현대 사회의 다양한 갈등과 국제 관계를 이해하는 데 유용한 분석 도구를 제공하며, 특히 국경 문제와 영토 분쟁과 같은 현실적인 문제에 대한 통찰력을 제공한다.

3. 5. 러시아

러시아는 전통적으로 유라시아 지정학적 관점을 취해왔으며, 이는 차르 시대와 소련 시대를 거쳐 현재에 이르기까지 국제 질서 속에서 러시아의 역할에 대한 연속성을 제공한다.[39] 1990년대 바딤 짐부르스키는 "섬-러시아"와 "대국경" 개념을 제시했고, 21세기 초 레오니드 이바쇼프는 지정학 문제 아카데미를 이끌며 지정학 이론을 개발했다. 블라디미르 카리아킨은 "제3의 물결의 지정학"을 제안했으며, 알렉산드르 두긴의 저서 《지정학의 기초: 러시아의 지정학적 미래》는 러시아 군부와 엘리트층에 큰 영향을 주었다.[41]3. 5. 1. 러시아 지정학의 특징

러시아의 지정학적 입장은 전통적으로 유라시아 관점에 기반을 두고 있으며, 이는 차르 시대와 소련 시대의 지정학적 입장 및 국제 질서 속에서 러시아의 위치와 일정한 연속성을 보여준다.[39]1990년대 러시아과학아카데미 산하 철학연구소의 수석 연구원이었던 바딤 짐부르스키(Вадим Цымбурский, 1957~2009)는 "섬-러시아"라는 용어를 만들고 "대국경(Great Limitrophe)" 개념을 발전시켰다.

21세기 초 러시아 지정학 전문가였던 레오니드 이바쇼프(Леонид Ивашов) 대장(예비역)은 국제 및 국내 상황을 분석하고 지정학적 이론을 개발하는 지정학 문제 아카데미(Академия геополитических проблем)를 이끌었다. 그는 이전에 러시아 연방 국방부 국제군사협력본부를 이끌었다.

러시아 전략연구소의 수석 연구원인 블라디미르 카리아킨(Владимир Карякин)은 "제3의 물결의 지정학"이라는 용어를 제안했다.[40]

러시아 총참모부 아카데미와 긴밀한 관계를 맺고 있는 러시아 정치 분석가 알렉산드르 두긴(Александр Дугин)은 1997년에 《지정학의 기초: 러시아의 지정학적 미래(The Foundations of Geopolitics: The Geopolitical Future of Russia)》를 저술했는데, 이 책은 러시아 군부, 경찰, 외교 정책 엘리트들에게 큰 영향을 미쳤다.[41] 이 책은 러시아 군부의 총참모부 아카데미에서 교재로 사용되었다.[42][41] 1997년 출판 당시 러시아에서 호평을 받았고, 이후 영향력 있는 러시아 정치 인물들이 두긴에게 관심을 갖게 되었다.[43]

3. 5. 2. 러시아 지정학자들의 이론

1990년대에 러시아과학아카데미 산하 철학연구소의 수석 연구원이었던 바딤 짐부르스키(1957~2009)는 "섬-러시아"라는 용어를 만들어내고 "대국경(Great Limitrophe)" 개념을 발전시켰다.[39]21세기 초 러시아 지정학 전문가였던 레오니드 이바쇼프 대장(예비역)은 국제 및 국내 상황을 분석하고 지정학적 이론을 개발하는 지정학 문제 아카데미를 이끌었다. 그는 이전에 러시아 연방 국방부 국제군사협력본부를 이끌었다.

러시아 전략연구소의 수석 연구원인 블라디미르 카리아킨은 "제3의 물결의 지정학"이라는 용어를 제안했다.[40]

러시아 총참모부 아카데미와 긴밀한 관계를 맺고 있는 러시아 정치 분석가 알렉산드르 두긴은 1997년에 "지정학의 기초: 러시아의 지정학적 미래"를 저술했는데, 이 책은 러시아 군부, 경찰, 외교 정책 엘리트들에게 큰 영향을 미쳤다.[41] 이 책은 러시아 군부의 총참모부 아카데미에서 교재로 사용되었다.[42][41] 1997년 출판 당시 러시아에서 호평을 받았고, 이후 영향력 있는 러시아 정치 인물들이 두긴에게 관심을 갖게 되었다.[43]

3. 6. 중국

중국은 남중국해와 타이완 영유권 문제, 일대일로 정책, 아시아인프라투자은행(AIIB), 신개발은행(NDB), 상하이협력기구(SCO) 설립, 미국과의 경쟁 등 다양한 지정학적 요인에 직면해 있다.[44][45][46][47][48][49][50][51][52] 이는 새로운 그레이트 게임으로 불리는 지정학적 경쟁과 지정경제적 경쟁의 전환을 야기하고 있다.[53]3. 6. 1. 중국 지정학의 특징

리 링쿤(Li Lingqun)에 따르면, 중화인민공화국 지정학의 주요 특징은 해양법을 바꾸려는 시도를 통해 남중국해에서의 영유권 주장을 강화하려는 것이다.[44] 또 다른 지정학적 문제는 중화인민공화국이 중화민국 정부에 반대하여 타이완 영토에 대한 영유권을 주장하는 것이다.[45]여러 분석가들은 중국이 일대일로를 세계 정세에서 더 큰 역할을 하고 중국 공산당이 인지하는 미국 패권을 약화시키기 위한 지정학적 노력으로 만들었다고 말한다.[46][47][48] 또한 중국이 세계은행과 국제통화기금과 경쟁하기 위해 아시아인프라투자은행과 신개발은행을 공동 설립했다는 주장도 있다.[49][50] 로보 로(Bobo Lo)에 따르면, 상하이협력기구는 지정학을 초월하는 것으로 주장되는 "새로운 유형의 정치 조직"으로 홍보되어 왔다.[51] 정치학자 팍 눙 웡(Pak Nung Wong)은 미국과 중국 간의 주요 지정학적 형태에는 사이버 보안 경쟁, 기술 표준 및 소셜 미디어 플랫폼에 대한 정책 규정, 그리고 전통적 및 비전통적 형태의 스파이 활동이 포함된다고 말한다.[52]

새로운 그레이트 게임에 대한 한 가지 관점은 지정학적 경쟁과 비교하여 지정경제적 경쟁으로의 전환이다. 석유와 가스에 대한 관심에는 중국의 동해안으로 에너지를 전달하는 파이프라인이 포함된다. 첸샹밍(Xiangming Chen)은 중국이 새로운 그레이트 게임에서 러시아보다는 영국과 더 유사한 역할을 한다고 믿는데, 여기서 러시아는 러시아 제국이 원래 맡았던 역할을 한다. 첸은 "전망에 관계없이, 중국은 일대일로를 통해 중앙아시아에서 약 150년 전 영국과 러시아가 유라시아 대초원에서 서로 다투었던 것과 상당히 다른 '새로운 그레이트 게임'을 하고 있다"고 말했다.[53] 카네기 재단의 폴 스트론스키(Paul Stronski)와 니콜 응(Nicole Ng)은 2018년에 중국이 중앙아시아에서 러시아의 이익에 근본적으로 도전하지 않았다고 썼다.[54]

3. 6. 2. 중국의 지정학적 도전

리 링쿤(Li Lingqun)에 따르면, 중화인민공화국 지정학의 주요 특징은 해양법을 바꾸려는 시도를 통해 남중국해에서의 영유권 주장을 강화하려는 것이다.[44] 또 다른 지정학적 문제는 중화인민공화국이 중화민국 정부에 반대하여 타이완 영토에 대한 영유권을 주장하는 것이다.[45]여러 분석가들은 중국이 일대일로를 세계 정세에서 더 큰 역할을 하고 중국 공산당이 인지하는 미국 패권을 약화시키기 위한 지정학적 전략으로 만들었다고 말한다.[46][47][48] 또한 중국이 세계은행과 국제통화기금과 경쟁하기 위해 아시아인프라투자은행과 신개발은행을 공동 설립했다는 주장도 있다.[49][50] 로보 로(Bobo Lo)에 따르면, 상하이협력기구는 지정학을 초월하는 것으로 주장되는 "새로운 유형의 정치 조직"으로 홍보되어 왔다.[51] 정치학자 팍 눙 웡(Pak Nung Wong)은 미국과 중국 간의 주요 지정학적 형태에는 사이버 보안 경쟁, 기술 표준 및 소셜 미디어 플랫폼에 대한 정책 규정, 그리고 전통적 및 비전통적 형태의 스파이 활동이 포함된다고 말한다.[52]

새로운 그레이트 게임에 대한 한 가지 관점은 지정학적 경쟁과 비교하여 지정경제적 경쟁으로의 전환이다. 석유와 가스에 대한 관심에는 중국의 동해안으로 에너지를 전달하는 파이프라인이 포함된다. 첸샹밍(Xiangming Chen)은 중국이 새로운 그레이트 게임에서 러시아보다는 영국과 더 유사한 역할을 한다고 믿는데, 여기서 러시아는 러시아 제국이 원래 맡았던 역할을 한다. 첸은 "전망에 관계없이, 중국은 일대일로를 통해 중앙아시아에서 약 150년 전 영국과 러시아가 유라시아 대초원에서 서로 다투었던 것과 상당히 다른 '새로운 그레이트 게임'을 하고 있다"고 말했다.[53] 카네기 국제평화기금의 폴 스트론스키(Paul Stronski)와 니콜 응(Nicole Ng)은 2018년에 중국이 중앙아시아에서 러시아의 이익에 근본적으로 도전하지 않았다고 썼다.[54]

4. 지정학 연구

② 현재의 적국과 잠재적 적국은 어느 나라인가?

③ 어떻게 동맹 관계를 유지하고 잠재적 동맹 관계를 증진할 것인가?

④ 현재의 적국에 어떻게 대처하고 위협의 출현에 어떻게 대처할 것인가?

⑤ 이상의 네 가지 규정을 국민과 세계 사회에 어떻게 정당화할 것인가?}}

테일러를 중심으로 한 "새로운 정치 지리학"은 영어권을 중심으로 많은 연구자들에게 자극을 주어 "새로운 지정학"의 흐름을 만들어냈다.

4. 1. 주요 연구 기관

- 하버드 케네디 행정대학원

- 킹스 칼리지 런던

- 런던정경대학교

- 멍크 글로벌문제대학원

- 폴 H. 니체 국제관계대학원

- 프린스턴 공공 및 국제정책대학원

- 컬럼비아대학교 국제·공공업무대학원

- 파리정치대학

- 런던대학교 아시아·아프리카대학

- 케임브리지 대학교

- 옥스퍼드 대학교

- 국가회복력연구소

4. 2. 지정학 연구 방법론

지정학은 지리적 환경이 국가에 미치는 정치적, 군사적, 경제적 영향을 거시적 관점에서 연구한다. 역사학, 정치학, 지리학, 경제학, 군사학, 문화학, 문명, 종교학, 철학 등 다양한 관점에서 연구를 수행하기 위해 광범위한 지식이 필요하며, 정치지리학과도 관련이 있다.1980년대 전후, 헨리 키신저가 "지정학적(geopolitical)" 용어를 자주 사용하면서 "지정학"이라는 용어가 다시 널리 사용되기 시작했다.[1] 콜린 그레이 등은 지정학적 관점에서 소련의 세력 확장에 대해 지미 카터를 비판했고, 이는 로널드 레이건 행정부에서 받아들여졌다. 1980년대 중반까지 미국의 "지정학"은 미국의 국익 추구 슬로건 역할을 했다.[2]

이 시기 학생운동의 영향을 받은 젊은 연구자들은 자신들을 "정치적인 지리학자(political geographers)"라 칭하며, 피터 테일러는 1985년 『세계 시스템의 정치 지리』에서 "지정학의 재고찰"을 주장했다.[3] 테일러는 국가의 의사결정이 다음 다섯 가지 가정을 바탕으로 한 "지정학적 코드"에 규정된다고 보았다.[4]

① 현재의 동맹국과 잠재적 동맹국은 어느 나라인가?

② 현재의 적국과 잠재적 적국은 어느 나라인가?

③ 어떻게 동맹 관계를 유지하고 잠재적 동맹 관계를 증진할 것인가?

④ 현재의 적국에 어떻게 대처하고 위협의 출현에 어떻게 대처할 것인가?

⑤ 이상의 네 가지 규정을 국민과 세계 사회에 어떻게 정당화할 것인가?영어

테일러를 중심으로 한 "새로운 정치 지리학"은 "새로운 지정학"의 흐름을 만들어냈다.[5][1]

4. 3. 비판 지정학

1986년 헤르만 판데르뷔스텐(Herman van der Wusten)과 존 오롤린(John O'Loughlin)은 세계 시스템 이론을 기반으로 한 공간 분석을 통해 전쟁과 평화 연구를 정치 지리학의 새로운 과제로 제시했다. 그러나 가로게 오투홀은 이러한 접근 방식이 기존 사회 정치적 관계를 묻는 데 한계가 있다고 비판하며, 비판 이론을 도입하여 국가 시스템 자체를 문제화해야 한다고 주장했다.[1]1990년대 포스트모더니즘 담론은 기존 지식의 진실성과 객관성에 의문을 제기했다. 이러한 흐름 속에서, 국제 정치에서 흔히 발견되는 지리적 근거와 담론이 지배적인 국제 정치 정책 및 실천을 어떻게 정당화하는지 밝히는 지정학을 "비판 지정학"이라고 부른다.[2] 오투홀과 존 아그뉴는 1992년 "지정학과 담론"을 발표하며, 지정학이 객관적인 지리적 현실에 근거하는 것이 아니라, 국정에 종사하는 지식인이 대상 지역에 특정 이미지를 부여하여 국제 정치를 특정한 유형으로 표상하는 것이라고 주장했다.[3]

1997년 전미 지리학자 협회 연례 회의에서는 오투홀의 비판 지정학에 대해 다음과 같은 세 가지 비판이 제기되었다.[4]

- 텍스트 데이터에 과도하게 의존하고 다른 실증적 자료를 경시한다.

- 연구 대상이 남성, 영미인의 담론에 치우쳐 있다.

- 엘리트에 의한 국정술 이외의 지정학 담론을 경시한다.

2000년대 후반부터는 고전 지정학적 관점에서 비판 지정학에 대한 비판이 제기되었다. 테렌스 하벌럭(Terrence Haverluk) 등은 비판 지정학의 배경에 체제 변혁 지향이라는 정치적 의도가 있다고 비판하며 "신고전 지정학"을 제창했다.[5]

5. 일본의 지정학

일본에서 지정학은 제1차 세계 대전을 거치며 수용되기 시작하여, 제2차 세계 대전 시기에는 국책에 영합하는 형태로 발전했다. 전후에는 한동안 금기시되었으나, 1980년대 이후 다시 주목받기 시작했다.

제1차 세계 대전 중 첼렌 등의 저작이 번역되면서 일본에 지정학이 소개되었다.[1] 초기에는 학문적 위치에 대한 논의가 주를 이루었으나, 1930년대부터는 독일 지정학의 영향을 받아 국책에 영합하는 경향을 보였다.[5] 고마키 미쓰시게와 이이모토 노부유키 등이 주도한 전시 지정학은 대동아공영권과 같은 침략 정책을 정당화하는 데 이용되었다.[14]

제2차 세계 대전 이후, 일본의 지정학자들은 직무 정지 처분을 받았으나, 이후 학계에 복귀하여 영향력을 유지했다.[1] 이이즈카 코지는 지정학을 비판하며, 국가유기체론과 환경결정론에 불과하다고 지적했다.[3] 1970년대 후반부터 전전 일본 지정학에 대한 재검토가 시작되었다.[2]

1980년대 이후 헨리 키신저 등의 영향으로 지정학이 다시 주목받기 시작했으며, 2000년대 이후에는 지정학 관련 서적이 급증하는 등 "지정학 붐"이 일어났다.[12] 그러나 일본의 지정학은 "악의 논리"라는 가치관을 계승하고 있어, 학술적 논의가 활발한 서구와는 다른 "예외주의"적 경향을 보인다는 비판도 제기된다.[13]

일본 지리학계는 과거 지정학이 전쟁에 협력했던 역사 때문에 지정학에 대해 신중한 입장을 취하고 있다.[14] 시바타 요이치는 일본 지리학계가 지정학의 역사를 제대로 인식하지 못하고 있다고 비판하며, 전전 일본 지정학 연구와 새로운 지정학 흡수의 필요성을 강조한다.[12]

5. 1. 일본 지정학의 수용 과정

일본에서 지정학의 수용은 제1차 세계 대전 중에 시작되었다. 1917년에는 첼렌의 『유럽 전쟁과 민족주의』가, 1918년에는 『현대의 8대 강국』이 번역되었다.[1] 1925년에는 후지사와 친유가 첼렌의 주저인 『삶의 형태로서의 국가』를 소개해 국가학의 새로운 기준을 제시하는 것으로 평가했다.[2] 같은 해 이이모토 신유키는 『지리학평론』(地理学評論)에 「인종 투쟁의 사실과 지정학적 고찰」을 연재하여, 당시 유럽과 미국에서 활발했던 반일 운동에 반대하며 "인구 압력이 높은 집단은 그에 걸맞는 생활 공간이 필요하다"는 지정학적 주장을 바탕으로 이민의 정당성을 옹호했다.[3] 1933년 아베 이치고로는 일본인이 쓴 최초의 지정학 교과서인 『지정학 입문』(地政治学入門)을 출판했다.[4]1920년대 일본의 지정학 논의는 주로 새로운 학문인 지정학을 어떻게 자리매김할 것인가에 대한 것이었다. 그러나 1930년대에는 독일 지정학자들의 저작이 적극적으로 번역되고 일본에서도 지정학을 전개하려는 시도가 이루어지면서, 이를 비판하는 학자들도 나타났다.[5] 1939년 코하라 케이지는 『사회지리학의 기초 문제』(社会地理学の基礎問題)를 발표하여, 지정학은 이미 부정된 학설인 국가 유기체론과 지리적 유물론에 의존하는 유사과학이며, 이러한 학설이 부활하는 것은 당시 독일의 사회 정세 때문이라고 비판했다.[6]

5. 2. 전시 일본의 지정학

1930년대 후반 이후, 일본이 총력전 체제에 돌입하면서 지정학은 국책에 영합하는 운동으로서의 측면을 갖게 된다.[11] 시바타 요이치는 이른바 “남양” 지역과 일본을 하나의 개념으로 파악하는 것이 기존 일본의 사상을 활용하기만으로는 어려웠던 점, 국내에서는 1920년대에 제도화된 젊은 학문인 지리학이 전시기에 지정학적 담론에서 정체성을 추구했던 점이 이러한 움직임의 배경에 있다고 지적하고 있다.[12]고마키 미쓰시게는 육군 참모본부의 타카시마 다쓰히코의 의뢰를 받아 1938년에 종합지리연구회를 창설하고 지정학 연구를 시작했다.[11] 1940년 고마키는 『일본 지정학 선언』을 저술하여 당시 일본에 수입되었던 독일 지정학 사상은 유럽 특유의 패도주의에 꿰뚫려 있다고 하면서, 그것과는 다른 황도를 지도 이념으로 하는 일본식 독자적인 지정학을 추구하려고 했다.[13] 『일본 지정학 선언』을 비롯한 그의 저서는 7만 4500부가 판매되었으며, 대일본언론보국회의 이사로도 활동했다. 다카기 아키히코는 이것을 가리켜 “지리학 엘리트에 의한 대중 선동”이라고 평가했다.[14]

이이모토 노부유키는 자신이 담당하고 있던 문부성 사범학교 중학교 고등여학교 교원 검정 시험(문검)의 출제 동료와 도쿄대학교 동창에게 부탁하여 해군 중장 우에다 요시타케를 회장으로 하여 1940년에 일본 지정학 협회를 발족시켰다. 또한, 그들은 제국서원에서 출판되고 있던 문검 수험지 『지리역사교육』을 개편하여 기관지 『지정학』을 발간했다. 동 기관지는 1942년부터 1944년까지 간행되었지만, 그 내용에는 교사를 위한 지지학적인 내용과 지정학 개념의 설명이 많은 것이 특징이다.[15] 에자와 조지는 동 협회의 평의원으로서 지정학의 국토 계획과 자연지리학을 중시하는 측면에 관심을 가지고[15] 경제지리학의 공간 개념에 지정학의 동태적·계획론적 측면을 도입하려고 했다.[11]

5. 3. 전후 일본의 지정학 비판

제2차 세계 대전에서 패배한 직후, 일본 내 대부분의 지정학자들은 직무 정지 처분을 받았다.[1] 그러나 이들은 직무 정지가 해제된 후 학계에 복귀하여 전후에도 영향력을 유지했다. 이는 일본에서 지정학이 금기시되고, 지정학에 대한 학문적 검토나 비판조차 꺼리는 원인이 되었다.[2]이 시기 지정학에 대한 비판은 이이즈카 코지(飯塚浩二)에 의해 이루어졌다. 1947년 이이즈카 코지는 『지정학 비판(地政学批判)』을 출판하여 지정학이 낭만주의로 치장된 국가유기체론과 지리적 결정론에 불과하며, "주관적·희망적 판단에 대한 유혹으로부터 자신을 보호하기 위해 충분히 무장하고 있지 않았다"고 비판했다.[3]

또한 이이즈카 코지는 하우스호퍼(ハウスホーファー)의 자살에 대해 "적어도 이 '사도'의 생애에 있어서는, 게오폴리티크가 그 아류에서처럼 처세술이 아니었음을 보여주는 증거인 것 같다"고 평가했다. 그는 "비상시 의식하에 우리나라에서 이루어진 정신 및 사상 동원의 전 과정이 나치 독일에서처럼 진리의 객관성에 대한 도전이라는 가혹한 형태까지 다다르는 것은 고사하고, 매우 타협적으로 '일본 고래(古来)'의 가치 체계의 강조라는 단순한 선을 따라 점점 진행된 사실, 소위 동아신질서(東亞新秩序)의 이념으로 제창된 '팔홍일우(八紘一宇)'의 교리가 가족주의 또는 가족 국가의 이념을 그대로 공간적으로 확대한 것에 불과하며, 그 신화적 내용을 마침내 근대의 과학 용어로 세계를 향해 설명할 수 없는 성질 또는 단계의 것으로 끝났다는 사실"에 대해서도 비판했다.[3]

5. 4. 현대 일본의 지정학

1980년 전후, 헨리 키신저가 국제 정치를 논할 때 '지정학'이라는 용어를 사용하면서 일본에도 영향을 주었다. 1977년에는 쿠라마에 마사미치의 『악의 논리―게오폴리틱(지정학)이란 무엇인가』, 1980년에는 『신 악의 논리―변전하는 초대국의 게오폴리틱』과 같은 일반 서적이 출판되었다.[11][12] 2000년대 이후에는 지정학을 다룬 일반 서적 출판이 급증하여 "전례 없는 지정학 붐"이라고 할 만한 상황이 나타났다.[12]타카기 아키히코는 오쿠야마 신지가 2010년에 출판한 『“악의 논리”로 세계는 움직인다! 지정학――일본 속국화를 노리는 중국, 버리는 미국』을 예로 들면서, 일본에서 출판되는 지정학 일반 서적의 대부분이 1980년대 이후의 지정학을 "악의 논리"로 하는 가치관을 계승한 것이라고 지적했다. 또한, 학술적 논의가 활발해지는 유럽과 미국(欧米)의 상황과는 전혀 다르다는 점을 "예외주의"라고 명명했다.[13]

카가와 타카시는 2016년 인문지리학회 학계 전망 총설에서 "우리 지리학에 종사하는 많은 사람들은 지역 연구나 정치 지리학에서 지정학에 대한 주목"을 알고 있지만, "지리학 연구자는 과거 찬양적인 정책에 지리학이 지정학을 이용하여 가담했다는 쓰라린 과거도 잘 알고 있다"고 언급했다. 그러면서 "그럼에도 불구하고, 다시 지정학을 설명해야 할 단계가 되면 많은 지리학 연구자들이 자신 있게 말할 수 없는 것도 사실일 것이다"라고 말했다.[14]

시바타 요이치는 카가와의 발언을 인용하며, 많은 지리학자가 '과거'를 '잘 알고 있다'고 말하면서도 왜 '찬양적인 정책'에 '가담'했고, 왜 '사회의 흐름에 너무 편승'했는지, 나아가 지정학 자체를 대부분의 지리학자가 '말할 수 없는' 이유를 강하게 문제 삼았다. 그는 『스파이크만 지리학』의 번역자인 와타나베 코우타의 "많은 일본인이 '지정학'에 매료되면서도, 사실은 사막 속 신기루와 같은, 실체 없는 '지정학'이라는 환각에 현혹되고 있다"는 지적은 많은 지리학자에게도 해당되는 것이라고 했다.[15]

시바타는 일본지리학회가 2018년에 승인한 "신 비전(중기 목표)"에 "제2차 세계 대전에서 군사 관련 연구에 의도치 않게 휘말린 불행한 역사를 가지고 있다"는 구절이 있다는 점을 지적했다.[15] 그는 학회라는 장에서도 지정학의 정확한 역사가 인식되지 않은 현실을 바꾸기 위해서 전전 일본의 지정학사 연구와 영어권의 새로운 지정학을 흡수해야 한다고 주장한다.[12]

참조

[1]

서적

An introduction to international relations

2017-09-11

[2]

서적

Handbook of Clean Energy Systems

John Wiley & Sons

2015

[3]

서적

The Penguin dictionary of international relations

Penguin Books

1998

[4]

서적

Geopolitical evolution of borders in Danube Basin

2006

[5]

학술지

Classical Texts Of The Geopolitics And The "Heart Of Eurasia"

2014-12-16

[6]

학술지

The geopolitics of renewable energy: Debunking four emerging myths

2019-03-01

[7]

학술지

The Geopolitics of Renewable Energy

2017

[8]

서적

The fiction of geopolitics: afterimages of geopolitics, from Wilkie Collins to Alfred Hitchcock, 1860–1940

Stanford University Press; Cambridge University Press

2000

[9]

서적

Geopolitics: an introductory reader

Routledge

2014

[10]

학술지

Geopolitics as Theory:: Historical Security Materialism

2000-03-01

[11]

서적

Navy Basic Military Requirements (Navedtra 14325) – Nonresident Training Course

Lulu.com

2013

[12]

서적

The Problem of Asia and the Effects upon International Politics

Kennikat Press

1920

[13]

서적

The Problem of Asia and the Effects upon International Politics

Kennikat Press

1920

[14]

서적

Day of the saxon.

Nabu Press

2010

[15]

서적

Diplomacy

Simon & Schuster

1994

[16]

서적

Diplomacy

Simon & Schuster

1994

[17]

서적

Diplomacy

Simon & Schuster

1994

[18]

서적

Diplomacy

Simon & Schuster

1994

[19]

서적

Diplomacy

Simon & Schuster

1994

[20]

서적

Diplomacy

Simon & Schuster

1994

[21]

서적

The Grand Chessboard : American Primacy and its Geostrategic Imperatives

2016-12-06

[22]

서적

The geostrategic triad: living with China, Europe, and Russia

CSIS Press

2009

[23]

학술지

The Geopolitical Image: Imperialism, Anarchism, and the Hypothesis of Culture in the Formation of Geopolitics

1998

[24]

서적

Foundations of modern europe.

Nabu Press

2010

[25]

학술지

Sir Halford J. Mackinder: The Heartland theory then and now

1999

[26]

서적

Raising Cartographic Consciousness

https://books.google[...]

[27]

서적

Raising Cartographic Consciousness

https://books.google[...]

[28]

서적

Pan-Ideas in Geopolitics

Mysl'

1931

[29]

서적

The meaning of Europe: geography and geopolitics

Arnold

1998

[30]

서적

The Continental Bloc: Mittel Europa – Eurasia – Japan

Mysl'

1941

[31]

학술지

Halford Mackinder and the 'geographical pivot of history': a centennial retrospective

2004-12-01

[32]

서적

The geopolitics reader

Routledge

2011

[33]

학술지

Race contra space: the conflict between German geopolitik and national socialism

1987-04-01

[34]

학술지

The Three Critical Flaws of Critical Geopolitics: Towards a Neo-Classical Geopolitics

https://zenodo.org/r[...]

[35]

서적

Geopolitics: A Guide to the Issues

https://books.google[...]

ABC-CLIO

2011

[36]

서적

The Mediterranean and the Mediterranean world in the age of Philip II. Vol. 1 Vol. 1

Univ. of California Press

2012

[37]

학술지

L'Espace Politique

https://journals.ope[...]

[38]

학술지

Art, Geopolitics and Metapolitics at Tate Galleries London

http://discovery.ucl[...]

2017

[39]

서적

The United States, the Soviet Union and the Geopolitical Implications of the Origins of the Cold War

Anthem Press

[40]

서적

Геополитика третьей волны: трансформация мира в эпоху Постмодерна

Граница

2013

[41]

웹사이트

The Unlikely Origins of Russia's Manifest Destiny

https://foreignpolic[...]

2016-07-27

[42]

웹사이트

Russia's New—and Frightening—"Ism"

http://www.hoover.or[...]

2004-07-30

[43]

학술지

The Prophet of the New Russian Empire

http://azure.org.il/[...]

Shalem Center

2009

[44]

서적

China's Policy towards the South China Sea: When Geopolitics Meets the Law of the Sea

https://books.google[...]

Routledge

2018-02-19

[45]

뉴스

China-Taiwan geopolitical rivalry fuels tensions in Pacific Islands

https://www.ft.com/c[...]

2021-12-26

[46]

웹사이트

China's one belt, one road initiative set to transform economy by connecting with trading partners along ancient Silk Road

http://www.scmp.com/[...]

South China Morning Post

2016-06-21

[47]

웹사이트

One Belt, One Road

http://english.caixi[...]

Caixin Online

2014-12-10

[48]

웹사이트

What Does China's Belt and Road Initiative Mean for US Grand Strategy?

https://thediplomat.[...]

[49]

웹사이트

AIIB Vs. NDB: Can New Players Change the Rules of Development Financing?

http://english.caixi[...]

Caixin

[50]

서적

Global Political Economy: Theory and Practice

Routledge

2016-05-05

[51]

서적

Axis of Convenience: Moscow, Beijing, and the New Geopolitics

https://books.google[...]

Brookings Institution Press

2009-08-01

[52]

서적

Techno-Geopolitics: US-China Tech War and the Practice of Digital Statecraft

https://books.google[...]

Taylor & Francis

2021-09-23

[53]

학술지

Re-centering Central Asia: China's "New Great Game" in the old Eurasian Heartland

2018-06-19

[54]

웹사이트

Cooperation and Competition: Russia and China in Central Asia, the Russian Far East, and the Arctic

https://carnegieendo[...]

2018-02-28

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

정치가 자본 고르는 ‘뉴 게임’ [뉴노멀-실리콘밸리]

[Column] Is the world order collapsing?

최태원 “韓 잠재성장률 0%대로 진입… 日과 경제공동체 만들어야”

2025 대한민국 공공컨퍼런스 ② 대전환 시대의 공공 전략을 말하다

6월 20일 학술지성 새 책

제주 찾은 글로벌 리더들 “자국 우선주의·기후 위기 인류 공동 번영 위협…혁신·다자주의 절실”

‘부산, HMM 옮겨 북극항로 중심지로’ 공약…지역 경제 활로 될까

미·중이 꺼낼 결정적 카드는 ‘지정학’ [세계의 창]

“경선 참여했으면 이런 문제 없잖아?” NYT 질문에 한덕수 답은

돌아온 트럼프, 낙관을 위한 거시적 안목

미-중 무역 전쟁 속 유럽 아슬아슬한 균형 잡기

강대국은 세상을 어떻게 바라보는가? [세상읽기]

3월11일치 정보마당

무역 환경 급변에 지정학적 ‘몸값’ 껑충

“한국 겨냥 사이버공격 증가할 것…사이버보안은 ‘안보’ 문제” – 바이라인네트워크

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com