카세아과

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

카세아과는 석탄기 말부터 페름기까지 생존했던 멸종된 단궁류의 한 분류군이다. 몸길이는 1m에서 최대 7m까지 다양하며, 곤충을 먹는 종에서 초식성 종까지 다양한 식성을 보였다. 초식성 카세아과는 넓은 몸통과 작은 두개골이 특징이며, 육상 생활을 하거나 반수생 생활을 했을 것으로 추정된다. 카세아과는 진화 과정에서 육식성에서 초식성으로 식성을 전환했으며, 에다포사우루스과를 대체하여 육상 생태계의 주요 초식 동물이 되었다. 이들은 석탄기 말에 처음 등장하여 페름기 후반에 번성했으나, 페름기 중기에 멸종했다. 화석은 북아메리카, 유럽, 러시아 등에서 발견되었으며, 발자국 화석도 보고되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 카세아아목 - 코틸로린쿠스

코틸로린쿠스는 페름기 초기에 북아메리카에 서식했으며 콧구멍이 움푹 들어간 두개골 형태가 특징적인 카세이드과의 대형 초식 단궁류 속으로, 코틸로린쿠스 로메리, 코틸로린쿠스 핸코키, 코틸로린쿠스 브랜소니 세 종이 알려져 있다.

| 카세아과 - [생물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| 학명 | Caseidae |

| 명명자 | 윌리스턴, 1912년 |

| 화석 발견 시기 | 후기 석탄기 - 중기 페름기, 약 3억년 전 ~ 2억 6천 5백만년 전 |

| 하위 분류 | |

| 속 | Alierasaurus Angelosaurus Arisierpeton Callibrachion Casea Caseoides Caseopsis Cotylorhynchus Datheosaurus Ennatosaurus Eocasea Euromycter Lalieudorhynchus Martensius Oromycter Phreatophasma Ruthenosaurus Trichasaurus |

| 특징 | |

| 크기 | 약 6~7m |

2. 형태

카세아과는 몸길이가 1m에서 7m에 이르기까지 다양했다.[1][2][3] 초기 카세아과는 곤충을 먹는 작은 종으로, 확장되지 않은 몸통을 가지고 있었다.[4] 마르텐시우스와 같이 잡식성 식단을 가진 종은 약간 확대된 늑골, 더 길쭉한 두개골, 더 작은 콧구멍을 가졌으며, 초식성 카세아과보다 주둥이가 덜 기울어져 있었다.[5]

카세아과는 통 모양의 굵은 몸통과 그에 비해 불균형적으로 작은 두개골을 가지고 있었는데, 이는 열적 관성을 높이기 위한 적응으로 보인다. 즉, 돛을 가진 디메트로돈이나 에다포사우루스와는 다른 방식으로 체온 조절을 했던 것이다. 또한 이 몸통은 섭취한 식물을 저장, 발효시켜 소화와 흡수를 돕는 발효 탱크로 이용했던 것으로 추정된다.[49]

두개골에서 눈에 띄는 것은 앞뒤로 확대된 콧구멍이다. 이는 발달된 후각이나 호흡, 흡기의 습도 조절을 위한 기관이 있었음을 시사한다. 또한, 두정공도 눈에 띄는 존재이다.

이빨은 같은 초식 동물인 에다포사우루스와 마찬가지로 거의 같은 형태를 하고 있다. 이는 다른 단궁류와는 반대되는 경향이다. 다만, 조상인 에오시리스과는 이미 송곳니가 발달하는 등 이치성을 보이기 때문에, 양자 사이에는 관련이 없다.[49]

2. 1. 턱과 이빨

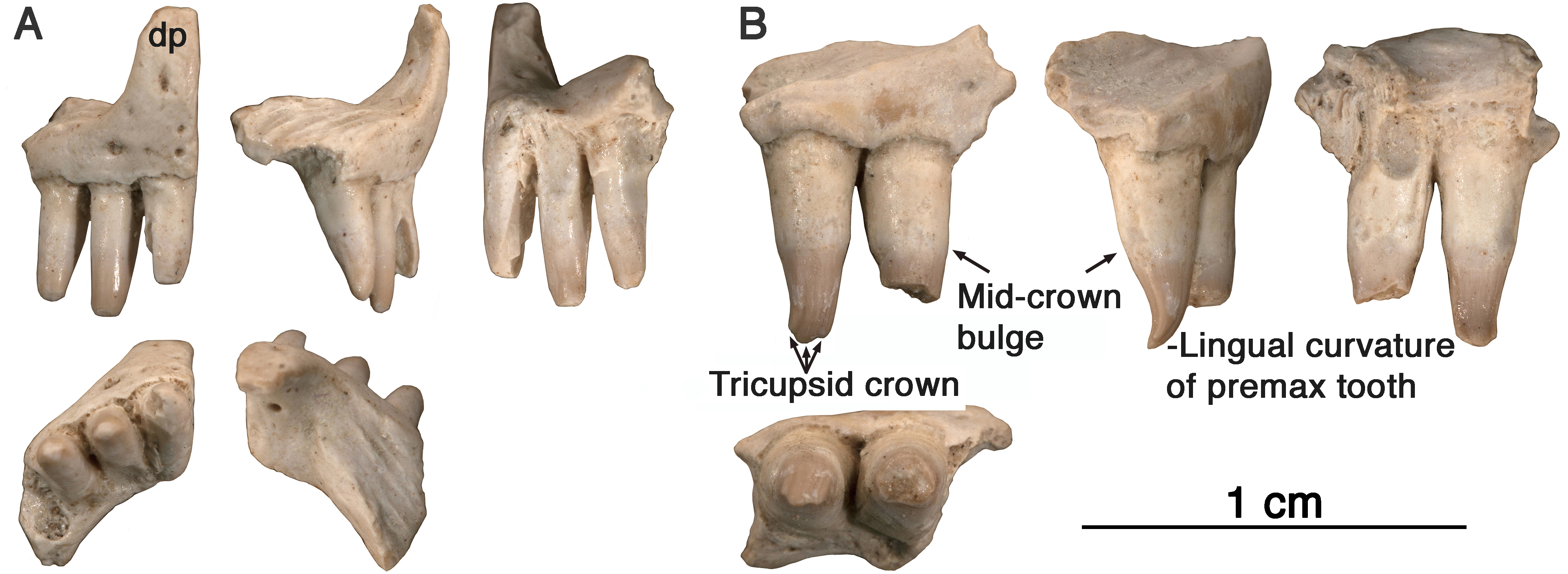

카세아과의 머리는 높이보다 넓고 앞쪽으로 기울어진 주둥이를 가지고 있었고, 목은 매우 짧았다. 두개골은 몸 크기에 비해 불균형적으로 작다는 특징이 있다. 실제로 몸통 뼈대는 매우 넓고 통 모양이었으며, 특히 발달된 창자를 수용하기 위해 늑골의 부피가 눈에 띄게 증가했다. 이는 섬유질이 풍부한 식물의 소화에 필요한 적응으로 보인다. 두개골은 매우 큰 외부 콧구멍과 치열보다 명확하게 튀어나온 주둥이 끝이 앞쪽으로 강하게 기울어진 매우 짧은 얼굴 부위를 가지고 있다. 측두엽 구멍도 비교적 크고, 상측두골은 크며, 후두골 표면에서 부후두 돌기는 대량으로 발달하여 인설골과 강력한 지지 접촉을 설정한다.[6] 두개골의 등쪽 표면은 수많은 작은 구덩이로 덮여 있는데, 이는 이 동물들의 머리에 큰 파충류 비늘이 존재함을 시사한다.[7]상악골과 전상악골의 복부 가장자리를 따라, 그리고 치골의 등쪽 가장자리를 따라 평행하게 뻗어 있는 수많은 입술 구멍은 턱이 닫혔을 때 치아를 숨겼을 비늘 "입술"이 존재함을 시사한다.[8][7] 곤충을 먹는 종에서는 단순히 원뿔형이고 뾰족한 치아는 초식성 종에서는 잎사귀 또는 주걱 모양을 채택하고 다소 많은 소두를 제공한다. 수많은 작은 치아는 또한 구개골의 여러 뼈를 장식했다. 초식성 종은 치아 복잡성의 증가에 대한 단순한 진화적 경향을 보이지 않는다.[9]

초식성 카세아과는 다른 기저 시냅스과 그룹인 에다포사우루스과에서 볼 수 있는 것과 매우 다른 식이 적응을 보였다. 초식성 카세아과의 구개골 치아는 더 작고 하악골의 안쪽 표면에는 치아가 없다. 치아 배터리 대신 그들은 거대한 혀를 가지고 있었는데(''에나토사우루스''와 ''유로믹터''에서 발견된 고도로 발달된 설골의 존재에 의해 나타남), 아마도 거칠었을 것이고, 그 혀로 구개골 치아에 음식을 압축해야 했다.[10][8]

2. 2. 골격과 사지

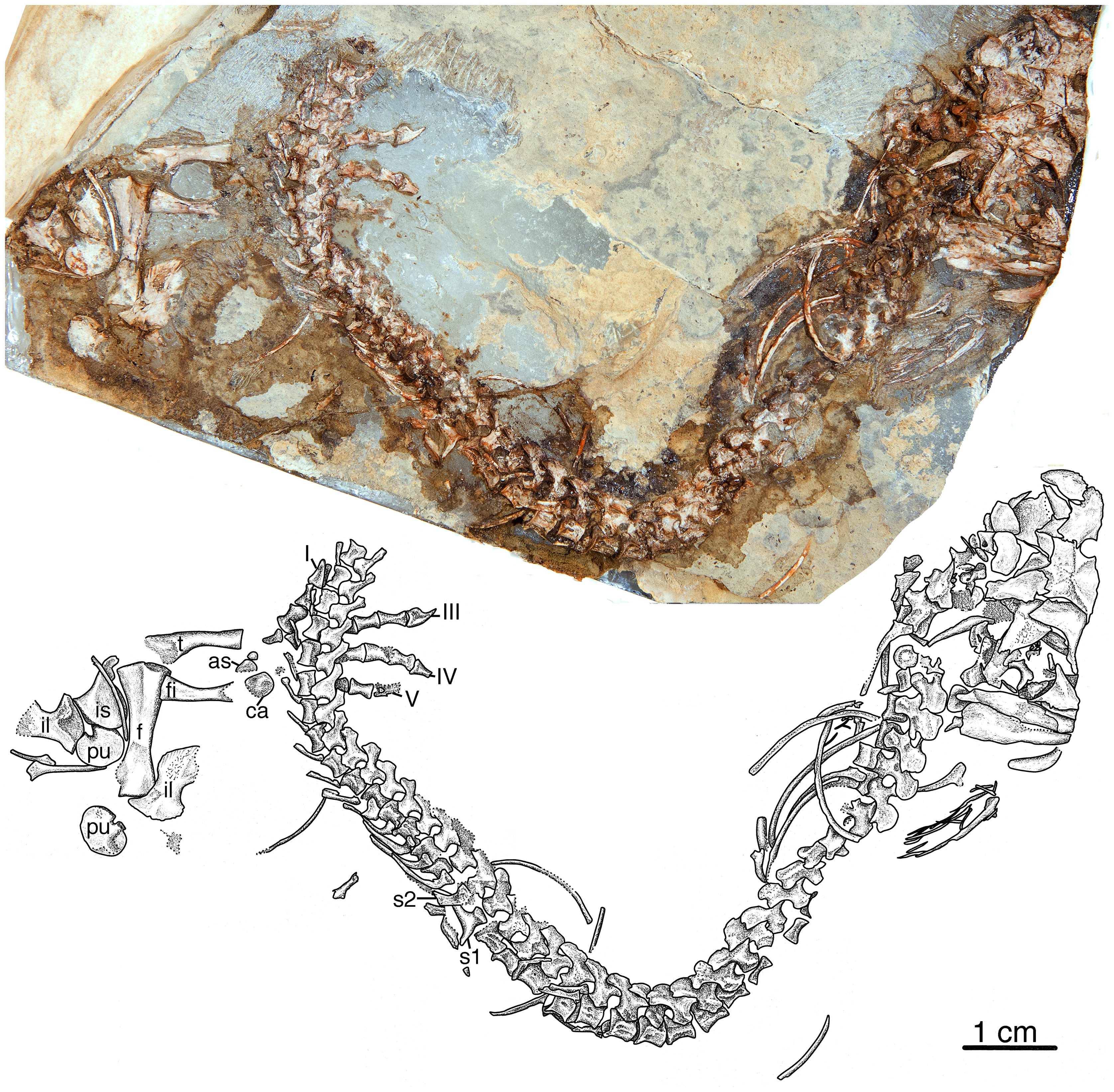

카세아과의 앞다리는 뒷다리보다 더 튼튼한 경우가 많다. 앞다리의 뼈는 큰 종이 나타나기 전에 이미 튼튼해졌지만, 뒷다리는 비교적 가늘게 유지되었다. 이러한 특징은 앞다리의 강화가 파기 등의 기능과 관련이 있었고, 이후 더 크고 무거운 카세아과가 무게를 지탱하기 위해 이 특성을 활용했음을 시사한다.[1]카세아과는 진화 과정에서 수지골 공식(손발가락을 구성하는 뼈의 수)이 감소하는 경향을 보였다. 가장 초기의 카세아과인 에오카세아, 칼리브라키온, 마르텐시우스는 원시적인 양막류의 특징인 2-3-4-5-3(손) 및 2-3-4-5-4(발)의 수지골 공식을 가지고 있었다.[4][13][5] 유로믹터의 손은 2-3-4-4-3의 공식을 가진다(발은 알려지지 않음).[12] 코틸로린쿠스와 같은 더 진화된 형태는 손과 발 모두 2-2-3-3-2의 수지골 공식을 보인다.[14][15][10][16]

수지골 수의 감소와 함께, 중수골, 중족골, 지골이 짧고 넓어지는 변화도 나타났다. 안젤로사우루스는 발굽과 비슷한 짧고 넓은 발톱 지골을 가지는 등 이러한 변화의 극단적인 모습을 보여준다.[10][17]

카세아과는 육식성에서 초식성으로 식성을 전환했는데, 이는 석탄기 및 페름기 다른 동물 그룹에서도 나타나는 패턴이다. 초기 카세아과는 곤충을 먹었을 것으로 추정되며, 마르텐시우스와 같은 일부 종은 성장하면서 잡식성으로 전환했다. 이후 카세아과는 초식성 식단에 적응하며 몸집이 커지고, 섬유질이 풍부한 식물을 소화하기 위한 신체적 특징을 발달시켰다.[4][13][24][5]

3. 생태

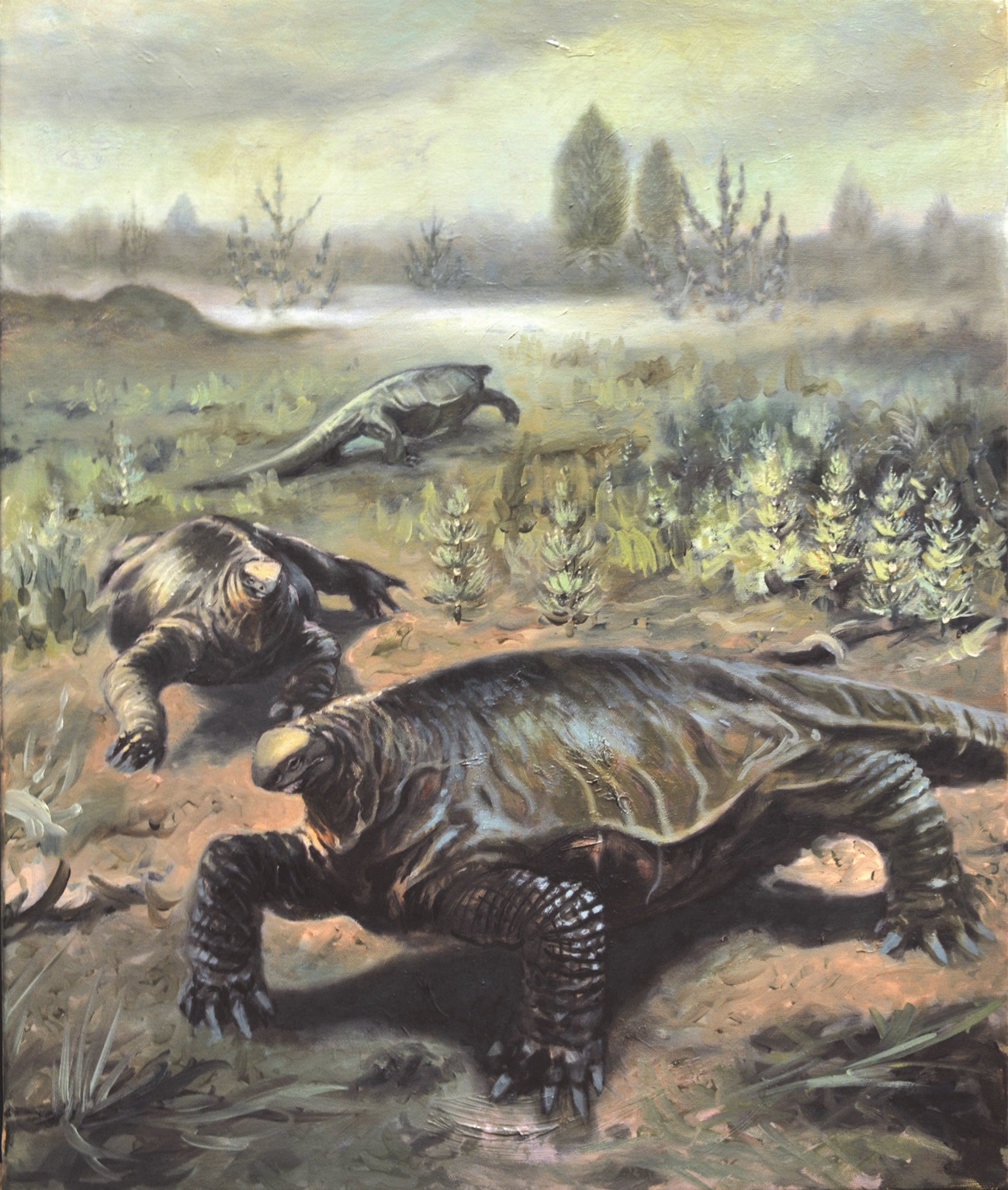

카세아과는 고지대에 살면서 작은 머리로 양치식물이나 겉씨식물 등을 뜯어 먹었던 것으로 보인다. 몸집이 컸기 때문에 성체가 되면 천적이 거의 없었다. 이들은 식물을 먹고 통 모양의 몸통에 있는 소화기관에서 발효와 흡수가 이루어지기를 기다리는, 움직임이 둔한 초식 동물이었을 것으로 추정된다.[50]

3. 1. 서식지 및 생활 방식

카세아과는 일반적으로 주로 육상 동물로 간주된다. 에버렛 C. 올슨은 골격의 골화 정도, 비교적 짧은 발과 손, 거대한 발톱, 매우 강력한 신전근을 가진 사지, 튼튼한 천골 등이 육상 생활 방식을 강력하게 시사한다고 보았다. 올슨은 카세아과가 물속에서 시간을 보냈을 가능성을 배제하지 않았지만, 육상에서의 이동을 그들의 생활 방식의 중요한 측면으로 간주했다.[10] 매우 강력하고 힘줄이 많은 신전근을 가진 매우 강력한 앞다리와 거대한 발톱은 뿌리나 덩이줄기를 파내는 데 사용되었을 수 있다는 주장이 제기되었다.[10] 그러나 매우 짧은 목은 머리의 수직 운동 진폭이 낮다는 것을 의미하며, 이는 큰 종이 땅에서 먹이를 먹는 것을 불가능하게 했다.[25] 또 다른 가설은 카세아과가 강력한 앞다리를 사용하여 큰 식물을 자신에게로 접어, 강력한 발톱으로 뜯어냈을 수 있다는 것이다.[10] 다른 가설에서는 ''Cotylorhynchus hancocki''와 같은 일부 카세아과가 강력한 발톱이 달린 사지를 사용하여 포식자로부터 자신을 방어하거나, 특히 생식과 관련된 종내 활동 중에 사용했을 수 있다고 제안한다. 올슨에 따르면 ''Cotylorhynchus hancocki'' 종의 알려진 표본 거의 모두가 생전에 1~10개의 갈비뼈가 부러지고 치유된 흔적이 있다는 것이다.[15][10]

일부 학자들은 거대한 파생 카세아과가 반수생 동물이었으며, 먹이 식물을 조작하는 데에도 사용할 수 있는 노와 같은 큰 발톱이 달린 손을 사용했을 것이라고 주장한다.[25] 2016년, 마르쿠스 람베르츠(Markus Lambertz)와 동료들은 ''Cotylorhynchus romeri'' 성체 및 미성숙 표본의 상완골, 대퇴골, 갈비뼈의 뼈 미세 구조가 육상 동물의 뼈 미세 구조보다 수생 동물의 뼈 미세 구조와 더 유사하며, 뼈는 매우 스펀지 구조이고, 극도로 얇은 피질을 가지고 있으며, 뚜렷한 골수관이 없다는 것을 보여주었다. 이러한 낮은 뼈 밀도는 엄격한 육상 생활 방식을 가진 수백 킬로그램의 동물에게는 불리했을 것이다. 또한 람베르츠 등은 척추뼈와 등쪽 갈비뼈 사이의 관절이 갈비뼈의 움직임 범위를 작게 만들어 늑골 환기를 제한한다고 주장했다. 이를 극복하기 위해 그들은 호흡, 특히 수중 환경에서 호흡을 용이하게 하기 위해 원시 횡격막이 존재한다고 제안했다. 이들은 카세아과 퇴적물이 해당되는 건조한 고기후가 이러한 동물의 수생 생활 방식과 양립할 수 없지 않다고 생각한다. 실제로 이러한 고환경은 상당한 수의 수역(강, 호수 및 석호)을 포함했다. 건조한 조건은 동물들이 때때로 모여 결국 죽게 되는 이유였을 수 있다. 또한 건조한 환경은 식물의 밀도가 낮아 먹이를 찾기 위해 더 많은 운동 노력이 필요했을 것이다. 따라서 람베르츠 등은 ''Cotylorhynchus''와 같은 거대한 카세아과가 주로 수생 동물이었으며 생식 또는 체온 조절의 목적으로만 육지에 올라왔을 것이라고 보았다.[25]

그러나 이러한 가설은 고생물학 및 매몰학 데이터를 결합하고 이러한 거대한 카세아과에게 수생 생활 방식에 대한 형태학적 적응이 없다는 점을 근거로 케네스 앤젤칙(Kenneth Angielczyk)과 크리스티안 카머러(Christian Kammerer), 그리고 로버트 레이즈(Robert Reisz)와 동료들에 의해 이의가 제기되었다. 앤젤칙과 카머러에 따르면, 람베르츠 등이 확인한 카세아과의 낮은 뼈 밀도는 수동적인 부력 조절을 제공하고 흐름과 파도 작용에 대한 안정성을 높이기 위해 더 강하게 골화된 골격을 갖는 경향이 있는 반수생 동물의 뼈 밀도와 유사하지 않다. ''Cotylorhynchus'' 뼈 미세 구조는 원양에 사는 동물, 예를 들어 고래류 및 기각류와 유사하며, 이는 높은 기동성, 빠른 가속도 및 부력의 유체역학적 제어를 강조한다. 그러나 카세아과의 형태는 원양 생활 방식과 완전히 양립할 수 없었다. 따라서 이러한 특이한 데이터로 인해 앤젤칙과 카머러는 현재까지의 증거가 카세아과의 더 널리 추정되는 육상 생활 방식을 의문시하기에 여전히 불충분하다고 생각한다.[2] 로버트 레이즈와 동료들 또한 후자에게 수생 생활 방식에 대한 형태학적 적응이 없다는 사실과, ''Cotylorhynchus romeri'' 종의 경우, 이 동물이 하계 휴면 상태로 보존된 양서류 ''Brachydectes''와 또 다른 잘 알려진 휴면 동물인 폐어 ''Gnathorhiza''의 수많은 골격이 존재한다는 점을 통해 알 수 있듯이, 일 년 중 일부를 건조한 환경에서 살았다는 해석에 기초하여, 카세아과의 수생 생활 방식을 반박한다.[8]

2022년, 베르네부르크(Werneburg)와 동료들은 ''Lalieudorhynchus''와 같은 거대한 카세아과(골 질감이 ''Cotylorhynchus''보다 훨씬 더 골다공증이다)가 현대의 하마와 생태학적으로 유사하며, 물속에서 시간을 보내고(수영하는 동물이라기보다는 수중 보행자) 먹이를 위해 육지에 올라가는 다소 다른 반수생 생활 방식을 제안했다.[26] 카세아과는 고지대에 서식하며, 작은 머리로 양치식물이나 겉씨식물 등을 뜯어 먹었던 것으로 추정된다. 이러한 체구 때문에 성체는 거의 천적이 없었으며, 식물을 먹고는 통 모양의 몸통에 담긴 소화기관 내에서 발효, 흡수되기를 묵묵히 기다리는 둔중한 초식 생물이었을 것으로 추정된다.[50]

3. 2. 식성

카세아과는 몸길이가 1m 미만에서 7m에 이르기까지 다양했다.[1][2][3] 머리는 높이보다 넓고 앞쪽으로 기울어진 주둥이를 가지고 있었고, 목은 매우 짧았으며, 꼬리는 길었고, 앞다리는 튼튼했으며, 식단에 따라 몸의 비율이 다양했다. ''에오카세아''와 같이 작은 곤충을 먹는 종은 확장되지 않은 몸통을 가지고 있었다.[4] ''마르텐시우스''와 같은 잡식성 식단을 가진 다른 종은 겨우 확대된 늑골, 더 길쭉한 두개골, 더 작은 콧구멍 및 초식성 카세아과보다 덜 기울어진 주둥이를 가지고 있었다.[5]초식성 카세아과는 몸 크기에 비해 불균형적으로 작은 두개골이 특징이다. 몸통 뼈대는 매우 넓고 통 모양이 되어 매우 커진 늑골의 부피가 눈에 띄게 증가했는데, 이는 섬유질이 풍부한 식물의 소화에 필요한 창자를 수용하기 위해서였다. 초식성 카세아과의 두개골은 매우 큰 외부 콧구멍과 치열보다 명확하게 튀어나온 주둥이의 끝이 앞쪽으로 강하게 기울어진 매우 짧은 얼굴 부위를 가지고 있다. 측두엽 구멍도 비교적 크고, 상측두골은 크고, 후두골 표면에서 부후두 돌기는 대량으로 발달하여 인설골과 강력한 지지 접촉을 설정한다.[6] 두개골의 등쪽 표면은 수많은 작은 구덩이로 덮여 있는데, 이는 이 동물들의 머리에 큰 파충류 비늘이 존재함을 시사한다.[7] 상악골과 전상악골의 복부 가장자리를 따라, 그리고 치골의 등쪽 가장자리를 따라 평행하게 뻗어 있는 수많은 입술 구멍은 턱이 닫혔을 때 치아를 숨겼을 비늘 "입술"이 존재함을 시사한다.[8][7]

곤충을 먹는 종의 치아는 단순히 원뿔형이고 뾰족하지만, 초식성 종에서는 잎사귀 또는 주걱 모양을 채택하고 다소 많은 소두를 제공한다. 수많은 작은 치아는 또한 구개골의 여러 뼈를 장식했다. 초식성 종은 치아 복잡성의 증가에 대한 단순한 진화적 경향을 보이지 않는다.[9] 기저 분류군 ''카세아''와 ''아리시에르페톤''의 치아는 세 개의 소두를 가지고 있으며,[10][11] 더욱 파생된 형태인 ''코틸로린쿠스''와 ''카세오프시스''도 마찬가지다.[10] 중간 계통 발생 위치를 차지하는 ''에나토사우루스''와 ''유로믹터''는 각각 5~7개의 소두와 5~8개의 소두를 갖는 치아를 가지고 있다.[9][12] 가장 파생된 카세아과 중 하나인 ''안젤로사우루스''는 5개의 소두가 있는 치아를 가지고 있다.[10] ''안젤로사우루스''의 치아는 매우 짧고 넓은 왕관이 있는 구근 모양을 가지고 있다. 그 튼튼함과 상당한 마모는 ''안젤로사우루스''가 다른 대부분의 초식성 카세아과가 먹었던 것보다 더 질긴 식물을 먹었음을 나타낸다.[10]

초식성 카세아과는 에다포사우루스과와는 다른 식이 적응을 보였다. 에다포사우루스과는 가장자리 치아 외에도 구개골과 하악골의 안쪽 표면에 위치한 수많은 치아로 구성된 치아 배터리를 가지고 있었다. 초식성 카세아과는 구개골 치아가 더 작고 하악골의 안쪽 표면에는 치아가 없다. 치아 배터리 대신 거대한 혀를 가지고 있었는데(''에나토사우루스''와 ''유로믹터''에서 발견된 고도로 발달된 설골의 존재로 나타남), 아마도 거칠었을 것이고, 그 혀로 구개골 치아에 음식을 압축했을 것이다.[10][8]

카세아과는 진화 과정에서 육식성에서 초식성으로 식성을 전환했는데, 이는 캡토리니드와 에다포사우루스과와 같은 석탄기 및 페름기 네발동물 그룹에서도 독립적으로 발생한 패턴이다. ''에오카세아''와 ''칼리브라키온''과 같은 초기 카세아과는 팽창되지 않은 늑골과 매우 작은 원뿔형 치아를 가지고 있어 곤충 식성을 시사한다. ''마르텐시우스''는 약간 팽창된 통 모양의 몸통과, 어린 개체에서는 곤충식성을, 성체에서는 잡식성 식성을 시사하는 치아를 가지고 있다. ''마르텐시우스''는 후기 카세아과의 초식성 식단 전문화의 초안을 가지고 있는데, 비교적 짧고 약간 앞쪽으로 기울어진 주둥이와 위턱에서는 거의 동형 치아이고 아래턱에서는 완전히 동형 치아인 치열을 가졌다. ''마르텐시우스''에서 치아 특성 획득의 순서는 장의 식물 처리가 카세아과 초식성의 진화에서 구강 처리보다 먼저 이루어졌음을 시사한다. 어린 곤충 식성은 곤충을 먹는 먹이가 내장에 공생 셀룰로스 분해가 가능한 미생물을 가지고 있다면, 장으로의 성공적인 도입 기회를 제공했을 것이다. 그 후, 카세아과는 엄격한 초식성 식단을 채택하고 거대한 형태로 진화했다. 이러한 초식성 카세아과는 다소 많은 소엽이 있는 주걱 모양의 치아와 영양가가 낮은 식물의 소화에 필요한 고도로 발달된 내장을 수용했을 매우 확장되고 통 모양의 늑골을 가지고 있었다. 이러한 적응은 하부 페름기 말과 중부 페름기 동안 카세아과의 다양화와 확장을 부분적으로 설명하는데, 이는 당시 풍부하고 광범위하게 퍼진 섬유질이 풍부한 식물 자원을 활용할 수 있게 해주었기 때문이다. 그럼에도 불구하고 ''프레아토파스마''와 같은 작은 육식성 카세아과는 중부 페름기까지 살아남은 것으로 보인다.[4][13][24][5]

고지대에 서식하며, 작은 머리로 양치식물이나 겉씨식물 등을 뜯어 먹었던 것으로 추정된다. 이러한 체구 때문에 성체는 거의 천적이 없었으며, 식물을 먹고는 통 모양의 몸통에 담긴 소화기관 내에서 발효, 흡수되기를 묵묵히 기다리는 둔중한 초식 생물이었을 것으로 추정된다.[50]

4. 진화

케이스과는 석탄기 말에 처음 화석 기록에 등장하며, 이미 ''Eocasea''와 ''Datheosaurus''와 같은 작은 포식성 형태로 북아메리카와 유럽에 존재했다.[4][13] 이러한 육식성 케이스과는 ''Callibrachion''과 같은 초기 페름기에도 존재했으며,[13] ''Phreatophasma''와 함께 중기 페름기 초까지 존재했을 수 있다.[24]

페름기 동안, 이 분지군의 대표들은 주로 초식성으로 진화했다. 이 초식성 케이스과는 후기 페름기 후반에 중요한 진화적 방산을 겪으며, 모라디사우린 캡토린과 진파충류와 함께 에다포사우루스과 및 디아덱테스과 대신 육상 생태계의 주요 초식 동물이 되었다. 에다포사우루스과의 쇠퇴와 케이스과의 번성은 Artinskian부터 발생한 환경의 건조화와 일치하며, 이는 케이스과의 확산을 촉진했을 것이다.[27][26] 퇴적학적 및 매몰학적 데이터는 대부분의 에다포사우루스과가 습한 서식지를 선호하는 반면(그들의 유해는 주로 호수 및 습지 퇴적물에서 발견됨), 초식성 케이스과는 일반적으로 연못과 개울의 물이 일시적인 더 건조한 생물군계에 살았음을 나타낸다.[28]

마지막 케이스과는 중기 페름기에 속하며, 주로 러시아의 Roadian-Wordian 시대의 ''Phreatophasma'' 및 ''Ennatosaurus'',[29][30][31] 사르디니아의 Roadian-(Wordian?) 시대의 ''Alierasaurus'',[32][33][26] 그리고 프랑스 남부의 후기 Wordian-초기 Capitanian 시대의 ''Lalieudorhynchus''에서 주로 알려져 있다.[26] 북아메리카에서는 오클라호마의 Chickasha Formation의 ''Angelosaurus romeri''와 ''Cotylorhynchus bransoni''가 초기 Roadian 시대에 속하며, 텍사스의 San Angelo Formation의 케이스과는 이보다 약간 더 오래되었고 Kungurian-Roadian 경계에 걸쳐 있을 수 있지만, 최후기 쿵구리안 시대인지, 아니면 초기 로디안 시대인지는 아직 명확하지 않다.[34]

이 그룹은 같은 초식성 [단궁류]인 에다포사우루스과를 대체하는 형태로 나타났다. 그러나 이들의 이빨과 턱 관절 형태는 에다포사우루스과보다 조상적인 형태를 유지했다. 하지만 이 그룹은 건조한 늪지를 벗어나 삼림 지대로 진출함으로써 다른 경쟁자 없이 쉽게 식량을 확보할 수 있었다. 그 때문에 그들은 대형화되었고, 다른 종을 압도하는 존재가 되었다. 따라서 그들은 단궁류 중 가장 오래 생존할 수 있었던 것으로 보인다. 그러나 대두된 수궁류에게 밀려 세력이 쇠퇴하여 페름기 중기(카잔기 또는 과달루피안기) 말(약 2억 6천만 년 전), 러시아에 서식했던 엔나토사우루스의 화석을 마지막으로, 카세아과의 흔적은 사라진다. 또한, 이것은 (수궁류로 진화한 것을 제외한) 단궁류의 마지막 속이었다.[49]

5. 계통 분류

카세아과는 1911년 새뮤얼 웬델 윌리스턴에 의해 처음 명명되었다.[43] 1940년 알프레드 로머와 L.W. Price는 카세아과와 에다포사우루스과를 에다포사우리아라는 동일한 아목으로 분류했다.[44] 그러나 이 그룹은 현재 폐기되었으며, 에다포사우루스과는 카세이드보다 스페나코돈티아(이들과 함께 분기군 스페나코모르파를 형성)에 더 가깝다.[28] 카세아사우리아 분기군에서 에오티리두스과와 함께 가장 기저 단궁류를 나타낸다.[45]

2008년 힐러리 C. 매딘(Hillary C. Maddin)과 동료들은 카세이드에 대한 최초의 계통발생 분석을 발표했다. 이 분석에서 ''오로미크터'' 속은 분기군 내에서 가장 기저 위치를 차지한다. ''엔나토사우루스''는 ''코틸로린쿠스''와 ''안젤로사우루스''를 포함하는 분기군의 자매군이다. 이 분석은 처음으로 속 ''카세아''의 측계통군을 보여주는데, ''“카세아” 루테나'' 종은 2011년에 ''유로미크터''로 명명될 별개의 속을 나타낸다.[9][46]

2012년 Benson이 수행한 또 다른 계통 발생 분석에는 ''트리차사우루스'' 속이 포함되어 있으며, ''카세아 브로일리''와 ''“카세아” 루테나'' 사이의 중간 위치를 차지한다. ''엔나토사우루스''는 ''안젤로사우루스''와 ''코틸로린쿠스''의 세 종을 포함하는 분기군의 자매군으로 확인된다. 후자 속 내에서, ''코틸로린쿠스 로메리''는 두 종 ''C. 핸코키''와 ''C. 브랜소니''의 자매군이다.[47]

2015년, 마르코 로마노(Marco Romano)와 움베르토 니코시아(Umberto Nicosia)는 사르데냐에서 온 알리에라사우루스 론키(당시 파편으로 여겨졌음)를 제외하고 거의 모든 카세이드를 포함하는 최초의 분지학적 연구를 발표했다. 이 연구는 다시 속 ''카세아''를 측계통군으로 해결하여, ''“카세아” 니콜시'' 종은 별개의 이름 없는 속을 나타낸다. 가장 간결한 분석에서, ''루테노사우루스''는 ''코틸로린쿠스 핸코키''와 밀접한 관련이 있다. ''엔나토사우루스''는 이전 분석보다 더 높은 위치를 차지하며, ''안젤로사우루스 돌라니''와 더 밀접한 관련이 있는 것으로 확인되었다. 그러나 ''A. 돌라니''와 ''엔나토사우루스''의 밀접한 관계는 북미 종의 재료의 극심한 불완전성에 의해 편향될 수 있다.[16]

2016년, 닐 브로클허스트(Neil Brocklehurst)와 동료들에 의해 발표된 계통 발생 분석에는 처음으로 ''칼리브라키온(Callibrachion)''과 ''다테오사우루스(Datheosaurus)'' 속이 포함되어 있으며, 이들은 ''에오카세아''와 ''오로미크터'' 사이의 중간 위치를 차지하는 기저 카세이드로 확인되었다.[45]

2017년, 로마노와 동료들은 ''알리에라사우루스(Alierasaurus)'' 속을 포함하는 최초의 계통 발생 분석을 발표했다. 후자는 ''코틸로린쿠스'' 속의 자매 분류군으로 회수되었다.[48]

2020년, 베르만(Berman)과 동료들은 ''마르텐시우스 브로마케렌시스(Martensius bromackerensis)'' 종을 설명하면서 ''마르텐시우스''가 가장 기저 카세이드 중 하나로 확인되고 후기 석탄기 ''에오카세아 마르티니(Eocasea martini)'' 바로 위에 위치하는 두 개의 분기도를 발표했다. 첫 번째 분기도에서 나머지 카세이드의 위치는 제대로 해결되지 않았다. 두 번째 분기도에서 ''카세아 브로일리(Casea broilii)''는 ''마르텐시우스 브로마케렌시스'' 위에 위치하고 있으며, 그 뒤에는 ''오로미크터 돌레소룸(Oromycter dolesorum)'', ''트리차사우루스 텍센시스(Trichasaurus texensis)'' 및 나머지 카세이드의 분기군의 다분기가 있다. 이 나머지 분류군 내에서, 분기 분류군의 시퀀스는 ''카세아 니콜시''에서 시작하여 ''유로미크터 루테누스(Euromycter rutenus)'', 다음은 ''엔나토사우루스 텍톤(Ennatosaurus tecton)'', 다음은 ''안젤로사우루스 로메리(Angelosaurus romeri)'', 다음은 세 종의 ''코틸로린쿠스'' 플러스 ''알리에라사우루스 론키(Alierasaurus ronchii)''의 정점 분기군이다. 이 최종 분기군에서 ''코틸로린쿠스 핸코키''와 ''C. 브랜소니''는 자매 분류군이며, 그 분기군은 ''C. 로메리''와 ''알리에라사우루스 론키''와 다분기를 형성한다.[5]

2022년, 베르네부르크(Werneburg)와 동료들은 ''랄리우도린쿠스(Lalieudorhynchus)'' 속을 설명하고, ''안젤로사우루스''와 ''코틸로린쿠스'' 속이 측계통군이며, 단지 그 유형 종으로만 대표된다는 결론을 내린 계통 발생 분석을 발표했다. 이 분석에서 ''코틸로린쿠스 로메리''는 ''안젤로사우루스'' 속 바로 위에 위치하며, ''루테노사우루스''와 ''카세옵시스(Caseopsis)''를 포함하는 분기군과 ''알리에라사우루스'', ''코틸로린쿠스''의 다른 두 종, 그리고 ''랄리우도린쿠스''를 포함하는 다른 분기군과 다분기를 형성한다. 이 후자 분기군 내에서, ''알리에라사우루스''는 ''“코틸로린쿠스” 브랜소니''와 ''랄리우도린쿠스''와 ''“코틸로린쿠스” 핸코키''를 포함하는 더 파생된 분기군의 자매군이다.[26]

카세아과는 초식성 단궁류인 에다포사우루스과를 대체하는 형태로 나타났다. 그러나 이들의 이빨과 턱 관절 형태는 에다포사우루스과보다 조상적인 형태를 유지했다. 하지만 이 그룹은 건조한 늪지를 벗어나 삼림 지대로 진출함으로써 다른 경쟁자 없이 쉽게 식량을 확보할 수 있었다. 그 때문에 그들은 대형화되었고, 다른 종을 압도하는 존재가 되었다. 따라서 그들은 단궁류 중 가장 오래 생존할 수 있었던 것으로 보인다. 그러나 대두된 수궁류에게 밀려 세력이 쇠퇴하여 페름기 중기(카잔기 또는 과달루피안기) 말(약 2억 6천만 년 전), 러시아에 서식했던 엔나토사우루스의 화석을 마지막으로, 카세아과의 흔적은 사라진다. 또한, 이것은 (수궁류로 진화한 것을 제외한) 단궁류의 마지막 속이었다.[49]

6. 고생물지리학

케이스과는 석탄기 말 화석 기록에 처음 등장하며, 이미 ''Eocasea''와 ''Datheosaurus''와 같은 작은 포식성 형태로 북아메리카와 유럽에 존재했다.[4][13] 이러한 육식성 케이스과는 ''Callibrachion''과 같은 초기 페름기에도 존재했으며,[13] ''Phreatophasma''와 함께 중기 페름기 초까지 존재했을 수 있다.[24] 페름기 동안, 이 분지군의 대표들은 주로 초식성으로 진화했다. 이 초식성 케이스과는 후기 페름기 후반에 중요한 진화적 방산을 겪으며, 모라디사우린 캡토린과 진파충류와 함께 에다포사우루스과 및 디아덱테스과 대신 육상 생태계의 주요 초식 동물이 되었다. 에다포사우루스과의 쇠퇴와 케이스과의 번성은 Artinskian부터 발생한 환경의 건조화와 일치하며, 이는 케이스과의 확산을 촉진했을 것이다.[27][26] 퇴적학적 및 매몰학적 데이터는 대부분의 에다포사우루스과가 습한 서식지를 선호하는 반면(그들의 유해는 주로 호수 및 습지 퇴적물에서 발견됨), 초식성 케이스과는 일반적으로 연못과 개울의 물이 일시적인 더 건조한 생물군계에 살았음을 나타낸다.[28] 마지막 케이스과는 중기 페름기에 속하며, 주로 러시아의 Roadian-Wordian 시대의 ''Phreatophasma'' 및 ''Ennatosaurus'',[29][30][31] 사르디니아의 Roadian-(Wordian?) 시대의 ''Alierasaurus'',[32][33][26] 그리고 프랑스 남부의 후기 Wordian-초기 Capitanian 시대의 ''Lalieudorhynchus''에서 주로 알려져 있다.[26] 북아메리카에서는 오클라호마의 Chickasha Formation의 ''Angelosaurus romeri''와 ''Cotylorhynchus bransoni''가 초기 Roadian 시대에 속하며, 텍사스의 San Angelo Formation의 케이스과는 이보다 약간 더 오래되었고 Kungurian-Roadian 경계에 걸쳐 있을 수 있지만, 최후기 쿵구리안 시대인지, 아니면 초기 로디안 시대인지는 아직 명확하지 않다.[34]

| 번호 | 속 | 위치 | 시대 |

|---|---|---|---|

| 1 및 2 | Ennatosaurus tecton | 러시아 아르한겔스크주 | 후기 로디안 – 초기 워디안 |

| 3 | Phreatophasma aenigmaticum | 러시아 바슈코르토스탄 | 초기 로디안 |

| 4 | Datheosaurus macrourus | 폴란드 돌니실롱스크주 | 제젤리안 |

| 5 | Martensius bromackerensis | 독일 튀링겐 | 사크마리안 |

| 6 | Callibrachion gaudryi | 프랑스 손에루아르 | 아셀리안 |

| 7 | Euromycter rutenus 및 Ruthenosaurus russellorum | 프랑스 아베롱 | 후기 아르틴스키안 |

| 8 | Lalieudorhynchus gandi | 프랑스 에로 | 워디안 – 초기 카피타니안 |

| 9 | Alierasaurus ronchii | 이탈리아 사르데냐 누라 | 로디안 |

| 10 | Eocasea martini | 미국 캔자스주 그린우드 카운티 | 후기 펜실베이니아 |

| 11 | Angelosaurus romeri 및 Cotylorhynchus bransoni | 미국 오클라호마주 킹피셔 카운티 | 초기 로디안 |

| 12 | Cotylorhynchus bransoni | 미국 오클라호마주 블레인 카운티 | 초기 로디안 |

| 13 | Cotylorhynchus romeri | 미국 오클라호마주 로건 카운티 | 중후기 쿵구리안 |

| 14 | Cotylorhynchus romeri | 미국 오클라호마주 클리블랜드 카운티 | 중후기 쿵구리안 |

| 15 | Oromycter dolesorum 및 Arisierpeton simplex | 미국 오클라호마주 코만치 카운티 | 초기 아르틴스키안 |

| 16 | Cotylorhynchus hancocki | 미국 텍사스주 하드먼 카운티 | 후기 쿵구리안 – 초기 로디안 |

| 17 | Cotylorhynchus hancocki Angelosaurus dolani A. greeni Caseoides sanangeloensis Caseopsis agilis | 미국 텍사스주 녹스 카운티 | 후기 쿵구리안 – 초기 로디안 |

| 18 | Casea broilii | 미국 텍사스주 베일러 카운티 | 중후기 쿵구리안 |

카세이드 화석은 미국 남부 및 중부 (텍사스주, 오클라호마주, 캔자스주), 프랑스, 독일, 폴란드, 사르데냐, 그리고 러시아에서 발견되었다. 이 지리적 분포는 석탄기 및 페름기 동안 판게아의 고적도 벨트에 해당하며, 러시아의 위치는 온화한 기후가 우세했던 북위 30도에 위치했었다는 점은 예외이다. 쿵구리안 이전의 러시아에서 육상 척추동물 지역이 부재하여, 카세이드가 이 지역에 도달한 정확한 시점을 알 수 없다.[24] 베르네부르크와 그의 동료에 따르면, 이 위도의 카세이드의 존재는 곤드와나의 온대 지역에서 카세이드가 존재했을 가능성을 시사한다.[26] 가능한 곤드와나에서의 발생은 1990년대 초 마이클 S.Y. 리에 의해, 그리고 2021년 아셔 J. 리히티와 스펜서 G. 루카스에 의해 제안되었는데, 이들은 남아프리카의 중기 페름기 분류군인 ''Eunotosaurus''를 작은 굴을 파는 카세이드로 재해석했다.[35][36] 이 두 날짜 사이에, 다른 연구자들은 ''Eunotosaurus''를 파충류[37] 또는 판테스투디네스로 분류했다.[38][39] 이 세 명의 저자가 옳다면, ''Eunotosaurus''는 남반구에서 발견된 최초의 카세이드이며, 가장 최근의 표본의 최신 카피타니안 시대를 가진 가족의 마지막 알려진 대표자가 될 것이다.[40] 곤드와나의 다른 곳에서, ichnotaxon ''Dimetropus''가 모로코의 페름기에 존재한다는 것은 북아프리카의 페름기 분지에서 기저 시냅시드(카세이드를 포함)가 미래에 발견될 가능성을 시사하며, 이는 또한 고적도 벨트의 일부였고 북반구와 남반구 사이의 주요 이동 경로 중 하나를 구성했다.[41][42]

7. 발자국 화석

척추동물의 많은 발자국이 카세아과에 속하는 것으로 제안되어 왔다. 2000년대 초, 프랑스 남부 로데브 분지의 페름기에서 발견된 ''브론토푸스 자이간테우스''로 알려진 대형 발자국은 카세아과 또는 디노세팔리아 수궁류에 속하는 것으로 여겨졌다.[18] 그러나 2019년, 로렌조 마르체티와 동료들은 디노세팔리아가 공룡 발자국인 ''브론토푸스''의 발자국을 남겼을 가능성이 가장 높다고 판단했다.[19] 2012년, 라파엘 코스타 다 실바와 동료들은 유럽, 북아메리카 및 남아메리카의 페름기 사막상(화석 모래 언덕)에서 널리 분포하는 공룡 발자국인 ''켈리크누스''가 카세아과 발자국을 나타낼 수 있다고 제안했다.[20] 그러나 2019년, 마르체티와 동료들은 ''켈리크누스''를 ''노멘 두비움''이자 타포탁손으로 재해석했는데, 이 유형의 발자국은 모래가 기울어진 고대 표면에서의 보행에 의해 생성된 허위 해부학적 특징을 보여준다.[21] 2014년, 에바 사치와 동료들은 오클라호마의 초기 페름기 웰링턴 층에서 발견된 약 100개의 고립된 발자국과 여러 개의 트랙웨이에서 ''디메트로푸스 오사게오룸''이라는 공룡 발자국 분류군을 기술했다. 이 발자국의 형태학적 연구와 사지동물 골격과의 비교를 통해 이들은 크기가 ''코틸로린쿠스 로메리''(후자는 더 최근 지층에서 발견됨)에 필적하는 대형 카세아과에 속할 가능성이 있는 것으로 나타났다.[22] 사치와 동료들에 따르면, 로데브 분지(구체적인 지질 형성 미정)의 일부 발자국은 웰링턴 층의 발자국과 유사하며, 이들은 이를 ''디메트로푸스'' cf. ''오사게오룸''으로 지정했다.[22] 사치 등의 연구는 또한 공룡 발자국 분류군 ''디메트로푸스''가 큰 형태적 변이를 보이며, 그 생산자가 한때 생각했던 것처럼 스페나코돈과뿐만 아니라 비수궁류 시냅시드 사이의 다양한 동물학적 그룹에 할당될 수 있음을 보여준다.[22] 2021년, 라펠 마타말레스-안드레우와 동료들은 마요르카의 하부 페름기(아르틴스크기-쿵구르기) 포르 데스 카노네 층에서 발견된 발자국을 카세아과에 할당했다. 이 발자국은 ''D. 오사게오룸''의 발자국과 유사하지만 차이점도 있다. 이 발자국은 cf. ''디메트로푸스'' sp.로 개방된 명명법으로 남아 있다. 그러나 이들은 ''D. 오사게오룸''의 발자국보다 작으며 ''엔나토사우루스''와 비슷한 크기의 작은 카세아과에 의해 생성되었을 것이다.[23]

참조

[1]

논문

Long bone scaling of caseid synapsids: a combined morphometric and cladistic approach

[2]

서적

Handbook of Zoology : Mammalian Evolution, Diversity and Systematics

de Gruyter

[3]

논문

New basal synapsid discovery at the Permian outcrop of Torre del Porticciolo (Alghero, Italy)

[4]

논문

Oldest caseid synapsid from the late Pennsylvanian of Kansas, and the evolution of herbivory in terrestrial vertebrates

[5]

논문

New primitive Caseid (Synapsida, Caseasauria) from the Early Permian of Germany

[6]

서적

Mammal-like reptiles and the origin of Mammals

Academic Press

[7]

논문

The postcranial skeleton of ''Ennatosaurus tecton'' (Synapsida, Caseidae)

[8]

논문

Cranial Anatomy of the Caseid Synapsid ''Cotylorhynchus romeri'', a Large Terrestrial Herbivore From the Lower Permian of Oklahoma, U.S.A

[9]

논문

Cranial anatomy of ''Ennatosaurus tecton'' (Synapsida: Caseidae) from the Middle Permian of Russia and the evolutionary relationships of Caseidae

[10]

논문

The family Caseidae

[11]

논문

A small caseid synapsid, ''Arisierpeton simplex'' gen. et sp. nov., from the early Permian of Oklahoma, with a discussion of synapsid diversity at the classic Richards Spur locality

[12]

논문

Étude du premier caséidé (Reptilia, Pelycosauria) d'Europe occidentale

http://bibliotheques[...]

[13]

논문

''Callibrachion'' and ''Datheosaurus'', two historical and previously mistaken basal caseasaurian synapsids from Europe

http://app.pan.pl/ar[...]

[14]

논문

The Postcranial Skeleton of the Giant Permian Pelycosaur ''Cotylorhynchus romeri''

[15]

논문

Late Permian terrestrial vertebrates, U.S.A and U.S.S.R.

[16]

논문

Cladistic analysis of Caseidae (Caseasauria, Synapsida): using the gap-weighting method to include taxa based on incomplete specimens

[17]

논문

A huge caseid pelycosaur from north-western Sardinia and its bearing on European Permian stratigraphy and palaeobiogeography

[18]

논문

La palichnofaune de vertébrés tétrapodes du Permien supérieur du bassin de Lodève (Languedoc-France)

https://palaeoverteb[...]

[19]

논문

Permian-Triassic vertebrate footprints from South Africa: Ichnotaxonomy, producers and biostratigraphy through two major faunal crises

[20]

논문

Fossil footprints from the Late Permian of Brazil: An example of hidden biodiversity

[21]

논문

An anatomy-consistent study of the Lopingian eolian tracks of Germany and Scotland reveals the first evidence of the end-Guadalupian mass extinction at low paleolatitudes of Pangea

[22]

논문

''Dimetropus osageorum'' n. isp. from the Early Permian of Oklahoma (USA): A Trace and its Trackmaker

[23]

논문

Insight on the evolution of synapsid locomotion based on tetrapod tracks from the lower Permian of Mallorca (Balearic Islands, western Mediterranean)

https://ddd.uab.cat/[...]

[24]

논문

A re-examination of the enigmatic Russian tetrapod ''Phreatophasma aenigmaticum'' and its evolutionary implications

[25]

논문

A caseian point for the evolution of a diaphragm homologue among the earliest synapsids

[26]

논문

A new caseid synapsid from the Permian (Guadalupian) of the Lodève basin (Occitanie, France)

https://hal.archives[...]

[27]

논문

The Artinskian Warming Event: an Euramerican change in climate and the terrestrial biota during the early Permian

[28]

논문

Edaphosauridae (Synapsida, Eupelycosauria) from Europe and their relationship to North American representatives

[29]

논문

The faunal assemblages of Permian terrestrial vertebrates from Eastern Europe

http://golubeff.naro[...]

[30]

논문

Even Stratigraphy and Correlation of Kazanian Marine Deposits in the Stratotype Area

https://www.research[...]

[31]

논문

Dinocephalian Stage in the History of the Permian Tetrapod Fauna of Eastern Europe

[32]

논문

First tetrapod footprints from the Permian of Sardinia and their palaeontological and stratigraphical significance

[33]

논문

Late Paleozoic–early Mesozoic continental biostratigraphy — Links to the Standard Global Chronostratigraphic Scale

[34]

논문

The age of North America's youngest Paleozoic continental vertebrates : a review of data from the Middle Permian Pease River (Texas) and El Reno (Oklahoma) Groups

[35]

간행물

Evolutionary Morphology of Pareiasaurs

https://www.academia[...]

Dept of Zoology, University of Cambridge

[36]

논문

"''Chinlechelys'' from the Upper Triassic of New Mexico, USA, and the origin of turtles"

[37]

논문

"''Eunotosaurus africanus'' and the Gondwanan ancestry of anapsid reptiles"

https://wiredspace.w[...]

[38]

논문

Evolutionary origin of the turtle skull

[39]

논문

Fossorial origin of the turtle shell

[40]

논문

"Biostratigraphy of the ''Endothiodon'' Assemblage Zone (Beaufort Group, Karoo Supergroup), South Africa"

[41]

논문

Revisional notes on the Permian tetrapod ichnofauna from the Tiddas Basin, central Morocco

[42]

논문

Late Carboniferous-Early Permian Tetrapod Ichnofauna from the Khenifra Basin, Central Morocco

[43]

논문

Permian Reptiles

https://zenodo.org/r[...]

[44]

논문

Review of the pelycosauria

[45]

논문

"A Re-Description of 'Mycterosaurus' smithae, an Early Permian Eothyridid, and Its Impact on the Phylogeny of Pelycosaurian-Grade Synapsids"

[46]

논문

'A new large caseid (Synapsida, Caseasauria) from the Permian of Rodez (France), including a reappraisal of `"Casea" rutena` Sigogneau-Russell & Russell, 1974'

http://sciencepress.[...]

[47]

논문

Interrelationships of basal synapsids: cranial and postcranial morphological partitions suggest different topologies

[48]

논문

"New material of ''Alierasaurus ronchii'' (Synapsida, Caseidae) from the Permian of Sardinia (Italy), and its phylogenetic affinities"

[49]

서적

哺乳類型爬虫類 : ヒトの知られざる祖先

[50]

서적

消えた竜 : 哺乳類の先祖についての新しい考え

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com