노박덩굴

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

노박덩굴은 덩굴성 식물로, 줄기가 길게 뻗어나가며, 한국을 포함한 동아시아 지역에서 자생한다. 5월에 녹황색 꽃이 피고, 10월에 삭과 열매가 맺히며, 어린잎은 식용, 열매는 제유용으로 사용된다. 북아메리카에서는 침입종으로 문제가 되며, 주변 식물의 생장을 방해하고 토양의 알칼리성을 증가시키는 등 생태계에 부정적인 영향을 미친다. 노박덩굴은 주변 나무를 감아 피해를 입히거나, 다른 식물과 공생 관계를 맺어 경쟁 우위를 확보하며, 관리 방법으로는 제초제 살포 등이 사용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 노박덩굴과 - 화살나무

화살나무는 노박덩굴과에 속하는 낙엽 활엽 관목으로, 가지의 코르크 날개 모양이 화살 깃과 유사하고 가을 단풍이 아름다워 관상용으로 재배되며 동북아시아에 분포하지만 일부 지역에서는 침입종으로, 전통 의학에서는 약재로 사용된다. - 노박덩굴과 - 참빗살나무

참빗살나무는 노박덩굴과에 속하는 낙엽 활엽 관목 또는 소교목으로, 잎이 마주나고 가을 단풍과 붉은 열매가 아름다우며, 예로부터 활, 세공재, 빗 등의 재료로 사용되었다. - 칼 페테르 툰베리가 명명한 분류군 - 떡갈나무

떡갈나무는 참나무과에 속하는 낙엽 교목으로, 큰 잎을 가지며 동아시아와 중앙아시아에 분포하고 떡을 싸는 용도나 식용으로 사용되는 등 인간 생활과 밀접하며 내염성, 내화성이 강하고 겨울에도 잎이 떨어지지 않는 특징을 가진다. - 칼 페테르 툰베리가 명명한 분류군 - 해당화

해당화는 장미과에 속하는 낙엽 관목으로, 동아시아 원산이며 해안 모래땅에서 자생하고, 분홍색 또는 흰색 꽃과 붉은 열매를 맺으며 관상용, 식용, 약용으로 사용되지만 일부 지역에서는 침입종으로 간주되기도 한다. - 1784년 기재된 식물 - 떡갈나무

떡갈나무는 참나무과에 속하는 낙엽 교목으로, 큰 잎을 가지며 동아시아와 중앙아시아에 분포하고 떡을 싸는 용도나 식용으로 사용되는 등 인간 생활과 밀접하며 내염성, 내화성이 강하고 겨울에도 잎이 떨어지지 않는 특징을 가진다. - 1784년 기재된 식물 - 단풍나무

단풍나무는 동아시아 원산의 낙엽 활엽 교목으로, 가을의 아름다운 단풍이 특징이며 잎 모양, 색깔, 크기 등이 다양한 1,000가지가 넘는 품종이 있어 관상용, 정원수, 가로수, 분재 등으로 널리 재배된다.

2. 이름

노박덩굴은 덩굴성으로 줄기가 길 위에까지 뻗쳐 나와 길을 가로막는 덩굴이라는 뜻에서 유래되었다는 설이 있다. 즉, 길을 가로막는 노박폐덩굴이라고 부르던 것을 줄여서 노박덩굴이 된 것으로 추정된다.[37] 중국어 명칭은 "남사등"(南蛇藤)이다.[33]

한국의 전국 산야에서 해발 100~1300m 사이에서 자생한다. 일본을 포함한 동아시아 일대에 널리 분포하며, 일본에서는 홋카이도, 혼슈, 시코쿠, 큐슈, 오키나와까지 분포한다. 저지대나 산지의 햇볕이 잘 드는 숲이나 도시 지역의 식재 등에서도 볼 수 있다.

3. 분포 및 생태

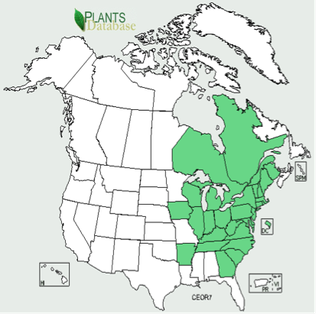

북아메리카에는 녹화용으로 도입되어 장식용으로도 사용되었으나, 야생화되어 외래종으로서 각지에 퍼져 숲을 덮는 등 문제가 되고 있다. 특히 북아메리카 자생종인 ''C. scandens''와 교잡이 가능하여 유전자 오염이 문제시된다.

3. 1. 생태적 특징

노박덩굴은 한국 전역의 해발 100~1300m 산야에서 자생하는 낙엽 덩굴성 목본이다. 줄기 밑부분은 나무질이며, 윗부분은 덩굴이 되어 뻗어 나간다. 잎은 달걀 모양으로 어긋나며, 가장자리는 톱니 모양이다. 5월경 잎겨드랑이에서 녹황색의 작은 꽃이 취산꽃차례로 피는데, 암수딴그루이다. 10월경 엷은 황색으로 익는 열매는 삭과이며, 익으면 3갈래로 벌어져 주황색 씨가 드러난다.[35]

노박덩굴의 덩굴은 가늘고 가냘프며 은색에서 적갈색의 수피를 가진다. 일반적으로 지름 1cm~4cm 정도이지만, 방해받지 않으면 지름이 10cm을 넘기도 하며, 나이테가 20년 이상 나타나기도 한다. 단독으로 자랄 경우 덤불을 형성하며, 나무 근처에서는 덩굴이 줄기를 따라 최대 12미터(40피트)까지 얽혀 올라간다. 덩굴은 숙주 나무를 질식시키거나 가지를 부러뜨리기도 한다.

잎은 둥글고 광택이 나며, 길이 2cm~12cm로 잎 가장자리가 톱니 모양이며 덩굴을 따라 어긋나게 자란다. 작은 녹색 꽃이 액생 취산화서에 핀다. 열매는 3개의 밸브가 있는 캡슐이며, 벌어지면 밝은 빨간색 종의가 드러난다. 식물 전체가 유독하다.[9]

햇빛은 노박덩굴의 성장에 중요한 자원이다. 28% 이상의 햇빛을 받는 환경에서 더 빠르게 성장하며, 생물량도 증가한다.[19] 2%의 햇빛에서는 성장률이 감소하지만, 90%의 생존율을 보인다.[20] 낮은 광 조건에서도 강한 내성을 가지며,[21] 동족 식물인 미국 노박덩굴보다 빛이 적은 환경에서 더 잘 자란다.[20][21]

높은 여름 온도는 성장을 억제하지만, 높은 연간 강수량은 긍정적인 영향을 준다.[22] 개발된 지역, 개방되고 방치된 서식지, 가장자리 서식지를 선호한다.[22]

일본을 포함한 동아시아 일대에 자생하며, 일본에서는 홋카이도, 혼슈, 시코쿠, 큐슈, 오키나와까지 분포한다. 저지대나 산지의 햇볕이 잘 드는 숲, 도시부의 식재 등에서 볼 수 있다. 북아메리카에는 녹화용으로 도입되었으나, 야생화되어 외래종으로 퍼져 문제가 되고 있다. 북아메리카 자생종인 ''C. scandens''와 교잡이 가능하여 유전자 오염이 문제시된다.

노박덩굴은 전체적으로 털이 없고, 다른 식물에 얽혀 붙는 덩굴은 오른쪽 나선(S형)으로 감아 올라가며, 다른 나무를 덮기도 한다. 2년생부터 줄기가 목화되어 갈색을 띠며, 피목이 두드러진다. 다 자란 나무의 수피는 잿빛 갈색으로 거칠게 그물 모양으로 갈라진다. 어린 가지는 적갈색에서 회색이며 짧은 가지도 생기고, 마름모꼴 피목이 있다.

잎은 어긋나기하며, 길이 5cm~10cm의 도란형에서 타원형이다. 잎 가장자리에는 얕은 톱니가 있으며, 물결 모양으로 둥근 형태이다. 잎 표면, 뒷면 모두 털이 없고, 얇고 종이질이며, 그물 모양 잎맥이 있다. 가을에는 옅은 황색에서 선명한 황색으로 단풍이 든다.

꽃은 5~6월에 잎겨드랑이에서 짧은 취산꽃차례를 뻗어 황록색 또는 담녹색의 작은 5갈래 꽃이 핀다. 수꽃은 5개의 수술이 눈에 띄며, 암꽃은 중심의 암술 1개에 3갈래로 갈라진 암술머리가 붙는다.

열매는 10~12월에 맺으며, 삭과로 가을에 담황색으로 익으면 3개로 갈라지며, 선명한 등적색의 가종피에 덮인 종자가 나타난다. 종자는 낙엽 후 겨울에도 남아 새에게 먹혀 흩어진다.

겨울눈은 줄기에 어긋나기하며, 원뿔형이나 구형이다. 꽃눈은 둥근 모양이며, 6~10장의 아린 중 바깥쪽 2장이 약간 열려있다. 곁눈은 끝이 뾰족한 것이 있다. 잎자국에는 관속 흔적이 1개 보인다.

3. 2. 생장 특성

노박덩굴은 낙엽 덩굴성 목본으로, 다른 식물에 얽혀 붙는다. 전체적으로 털이 없으며, 덩굴은 처음에는 곧게 뻗지만 다른 식물이 있으면 유연하게 얽히면서 오른쪽 나선(S형)으로 감아 올라가며, 잘 자라서 다른 나무를 덮기도 한다. 올해의 덩굴은 녹색을 띠고 있으며, 2년째부터는 줄기가 목화되어 갈색을 띠게 되며, 피목이 두드러지게 나타나 굵어진다. 다른 것에 얽히는 것이 없으면 지름 5cm가 되는 경우도 있다. 수피는 잿빛 갈색으로, 다 자란 나무에서는 거칠게 그물 모양으로 얕게 갈라진다. 어린 가지는 적갈색에서 회색이며 짧은 가지도 생기고, 마름모꼴의 피목이 있다. 1년생 가지의 기부에는 오래된 아린이 남아있는 경우도 많다.

잎은 어긋나기하며, 길이 5cm에서 10cm의 도란형에서 타원형이며, 잎자루는 2cm 전후이다. 잎 가장자리에는 얕은 톱니가 있으며, 물결 모양으로 둥근 형태를 하고 있다. 표면, 뒷면 모두 털이 없고, 전체적으로 얇고 종이질이며, 그물 모양의 잎맥이 있다. 가을이 되면, 약간 옅은 황색에서 선명한 황색으로 단풍이 들고 잎이 떨어진다. 단풍은 조건이 좋으면 진한 황색으로 물든다.

개화 시기는 5 - 6월이다. 암수딴그루이다. 잎겨드랑이에서 짧은 취산꽃차례를 뻗어, 황록색 또는 담녹색의 수 밀리미터 (mm) 정도의 작고 수수한 5갈래 꽃이 다수 핀다. 수꽃은 5개의 수술이 눈에 띄며, 암꽃은 중심의 암술 1개에, 3갈래로 갈라진 암술머리가 붙는다.

결실 시기는 가을 (10 - 12월)이다. 암그루에 맺는 열매는 삭과로, 가을에 담황색으로 익으면 3개로 갈라지며, 선명한 등적색의 가종피에 덮인 종자가 나타난다.[35] 종자는 낙엽 후 겨울에도 남아 등적색이 눈에 띄며, 새에게 먹혀 흩어진다.

겨울눈은 줄기에 어긋나기하며, 원뿔형이나 구형이며 꽃눈은 둥근 모양이며, 6 - 10장의 아린 중 바깥쪽 2장이 약간 열려있다. 어긋나기하는 곁눈은 끝이 뾰족한 것이 있다. 잎자국에는 관속 흔적이 1개 보인다.

한국에서는 전국 산야의 표고 100~1300m 사이에서 자생한다. 줄기는 밑부분이 목질이며, 윗부분은 덩굴이 되어 뻗는다. 잎은 달걀 모양으로 어긋나며, 가장자리는 톱니처럼 되어 있다. 꽃은 녹황색으로 5월경에 잎겨드랑이에서 취산꽃차례를 이루면서 피는데, 각각의 꽃은 지름 4mm 정도로 매우 작아서 눈에 잘 띠지 않는다. 암수딴그루로서, 암꽃·수꽃이 모두 5수화이다. 열매는 삭과로 10월경에 엷은 황색으로 익는데, 익은 후에는 3갈래로 벌어져 주황색 씨가 드러나게 된다. 주로 산지나 숲속에서 잘 자란다.

이 낙엽수의 특징은 덩굴인데, 가늘고 가냘프며 은색에서 적갈색의 수피를 가지고 있다. 일반적으로 지름이 1cm에서 4cm 정도이다. 하지만 생장을 방해받지 않으면 덩굴의 지름이 10cm을 초과할 수 있으며, 잘랐을 때 나이테가 20년 이상 나타나기도 한다.

노박덩굴은 단독으로 자랄 경우 덤불을 형성하며, 나무 근처에서 자랄 때는 덩굴이 줄기를 따라 최대 40피트까지 얽혀 올라간다. 이렇게 감싸는 덩굴은 숙주 나무를 질식시켜 죽이거나 과도한 무게로 가지를 부러뜨리기도 하는데, 이는 더 느리게 자라는 미국 종인 ''C. scandens''에서도 마찬가지다. 잎은 둥글고 광택이 나며, 2cm에서 12cm 길이로 잎 가장자리가 톱니 모양이며 덩굴을 따라 어긋나게 자란다.

작은 녹색 꽃이 액생 취산화서에 핀다. 열매는 3개의 밸브가 있는 캡슐로, 벌어지면 씨앗을 덮고 있는 밝은 빨간색 종의가 드러난다. 이 식물의 모든 부분은 유독하다.[9]

3. 3. 잎과 겨울눈

낙엽 덩굴성 목본으로, 잎은 어긋나기하며, 길이 5cm~10cm의 도란형에서 타원형이다.[35] 잎자루는 2cm 전후이다. 잎 가장자리에는 얕은 톱니가 있으며, 물결 모양으로 둥근 형태를 하고 있다. 잎의 표면과 뒷면 모두 털이 없고, 전체적으로 얇고 종이질이며, 그물 모양의 잎맥이 있다.[35] 가을이 되면, 약간 옅은 황색에서 선명한 황색으로 단풍이 들고 잎이 떨어진다.[35]

겨울눈은 줄기에 어긋나기하며, 원뿔형이나 구형이다. 꽃눈은 둥근 모양이며, 6~10장의 아린 중 바깥쪽 2장이 약간 열려있다.[35] 어긋나기하는 곁눈은 끝이 뾰족한 것이 있다.[35] 잎자국에는 관속 흔적이 1개 보인다.[35]

4. 생리적 특성

노박덩굴은 햇빛을 많이 받을수록 빠르게 성장한다. 28% 이상의 햇빛을 받은 노박덩굴은 성장과 생물량이 증가했지만, 2%의 햇빛에서는 성장률이 감소했다. 그러나 낮은 광 조건에서도 90%의 생존율을 보이며 강한 내성을 나타내[20] 다른 종과의 경쟁에서 유리하다.

온도는 노박덩굴 성장에 중요한 요소이다. 높은 여름 온도는 성장을 억제하지만, 높은 연간 강수량은 성장에 긍정적인 영향을 미친다. 이는 다른 침입종과는 대조적인 특징이다.[22]

노박덩굴은 관속균근과의 상리 공생 관계를 통해 토착 식물보다 경쟁 우위를 가진다.[23] 인 농도가 낮은 토양에서 관속균근이 존재할 때 성장이 더 컸다.[23] 이는 노박덩굴이 영양분 흡수에 있어 공생 관계가 중요함을 보여준다. 균근과의 공생 관계는 노박덩굴이 지하 생물량 대신 지상 생물량에 더 많은 에너지를 할당할 수 있게 하여 침입종으로서의 역할을 강화한다.[23] 이러한 공생 관계는 관속균근에서만 관찰되며, 외생균근에서는 관찰되지 않았다.[23]

4. 1. 광, 온도, 강수량

햇빛은 노박덩굴에게 가장 중요한 자원 중 하나이다. 통제된 실험에서 입증되었듯이, 노박덩굴은 더 많은 햇빛을 받는 환경에서 더 빠르게 성장한다. 28% 이상의 햇빛을 받은 개체군을 대상으로 한 연구에서 더 많은 성장과 생물량을 보였다.[19] 이 연구는 햇빛의 비율을 조절하기 위해 짠 천의 층을 사용했다. 이 실험에서 노박덩굴이 더 많은 햇빛에 노출되었을 때 총 생장 길이(TLL, 각 식물체의 줄기의 생장 길이)가 증가했다.[19] 노박덩굴이 2%의 햇빛에 노출되었을 때는 TLL 비율이 감소했다.[19] 노박덩굴은 2%가 아닌 28%의 햇빛에 노출되었을 때 생물량이 20% 증가할 수 있다. 햇빛에 대한 식물의 강한 반응은 침입종으로서의 역할과 일치하며, 이는 더 많은 햇빛을 얻기 위해 경쟁하여 다른 종을 이길 수 있기 때문이다. 노박덩굴이 2%의 햇빛에 노출되었을 때 성장 비율이 감소하지만(광합성 능력 감소로 인해) 90%의 생존율을 보였다.[20] 실험 데이터에 따르면 노박덩굴은 "평균 0.8~6.4%의 투과율"의 낮은 광 조건에서도 강한 내성을 가지고 있다.[21] 동족 식물인 미국 노박덩굴과 비교했을 때, 빛이 적은 서식지에 노박덩굴을 배치하면 키가 커지고, 지상부 생물량이 증가하며, 총 잎 질량이 증가하는 것으로 나타났다.[20][21] 노박덩굴은 다른 많은 경쟁 종에 비해 햇빛을 얻는 데 더 뛰어난 경쟁력을 가지고 있다.온도는 노박덩굴이 침입종으로서 성장하고 발달하는 데 중요한 또 다른 변수이다. 다른 침입종과 달리, 높은 여름 온도는 식물 성장을 억제하는 것으로 나타났다. 노박덩굴은 또한 높은 연간 강수량을 경험하는 서식지에서 긍정적인 영향을 받는 것으로 나타났다. 이는 높은 연간 강수량을 경험하는 환경에서 정착 확률이 감소하는 것으로 나타난 매자나무(Berberis thunbergii)와 화살나무(Euonymus alatus)와 같은 다른 일반적인 침입종과 크게 대조된다는 점에서 주목할 만하다.[22]

4. 2. 공생 관계

노박덩굴이 토착 식물 종보다 경쟁에서 우위를 점하는 요인은 상리 공생 관계, 특히 관속균근과의 상리 공생 관계를 형성하는 능력이다.[23] 노박덩굴의 성장은 인의 흡수에 크게 의존한다. 최근 연구에 따르면, 인 농도가 낮은 토양에서 관속균근이 존재할 때 노박덩굴의 성장이 더 컸으며, 관속균근이 없는 상태에서 인 농도가 높은 토양 환경에 식물을 둔 경우보다 더 뛰어났다.[23] 이 연구 결과는 노박덩굴이 주변 환경에서 영양분을 효과적으로 흡수하는 데 있어 공생 관계가 얼마나 중요한지를 보여준다. 또한, 균근과의 공생 관계를 통해 이 침입종은 필수 영양분 흡수를 위해 뿌리 생물량에 에너지를 덜 할당할 수 있다. 이는 노박덩굴이 효과적인 침입종으로 작용하는 데 중요한 역할을 할 수 있는데, 지하 생물량 대신 지상 생물량에 더 많은 에너지를 할당할 수 있기 때문이다. 이 식물의 침입성은 광합성 능력과 생식 능력에 달려 있다.[23] 균류와의 공생 관계는 관속균근에서만 발생하며, 외생균근에서는 그러한 관계가 관찰되지 않았다. 이러한 연구는 적합한 균근이 식물이 환경에서 생존할 수 있는지를 결정하는 강력한 요인임을 보여주었다.[23] 또한 "도입된 식물 종은 자신의 뿌리뿐만 아니라 인접 식물의 뿌리 주변의 토양 내 미생물 군집을 수정하여 식물 종 간의 경쟁적 상호 작용을 변화시킬 수 있다"는 증거를 보여주는 연구도 있다.[23] 이는 노박덩굴에게 중요한 침입 특성일 수 있는데, 식물이 지하 공생 미생물 관계를 변경하여 주변 식물 생태에 부정적인 영향을 미칠 수 있기 때문이다.[23] 그러나 이 유기체가 이러한 특성을 침입 전략으로 사용하는지 여부를 결정하기 위해서는 추가적인 실험이 필요하다.5. 인간과의 관계

노박덩굴은 南蛇藤중국어이라는 한약명으로 불리며, 줄기는 경폐, 통경, 두통, 사지마비, 소아경풍 등에 효험이 있다.[13] 관상 식물로 재배되며, 영국 왕립 원예 학회에서는 가든 메리트상을 받았다.[13]

열매는 독성이 미미하지만, 일부 가축은 잎을 문제없이 뜯어 먹는다. 질기고 튼튼한 덩굴은 바구니를 엮는 데 좋으며, 섬유질 속껍질로는 튼튼한 로프를 만들 수 있다. 잎이 마른 후에도 열매는 선명한 색을 유지하여 꽃꽂이, 리스, 인테리어 장식용 소재로 사용된다.

5. 1. 이용

어린잎은 식용하며, 열매는 기름을 짜는 데, 껍질은 섬유를 얻는 데 이용된다. 줄기는 남사등(南蛇藤)이라는 한약명으로 불리며, 경폐, 통경, 두통, 사지마비, 소아경풍 등에 효험이 있다.[13]관상 식물로 재배되며, 영국 왕립 원예 학회에서는 가든 메리트상을 받았다.[13]

열매는 독성이 미미하지만, 일부 가축은 잎을 문제없이 뜯어 먹는다. 질기고 튼튼한 덩굴은 바구니를 엮는 데 좋으며, 섬유질 속껍질로는 튼튼한 로프를 만들 수 있다.

잎이 마른 후에도 열매는 선명한 색을 유지하여 아름답기 때문에 꽃꽂이, 리스, 인테리어 장식용 소재로 사용된다.

5. 2. 약용

어린잎은 식용하며, 열매는 기름을 짜는 데 쓰이고 껍질은 섬유용으로 이용된다. 한약명으로 줄기는 남사등(南蛇藤)이라고 하며 경폐, 통경, 두통, 사지마비, 소아경풍 등에 효험이 있다. 노박덩굴 ''Celastrus orbiculatus''의 수피에서 분리된 비세라파놀 A는 신경 보호 기능을 가진 이량체-트리노르디테르펜이다.[30]5. 3. 화학 성분

비세라파놀 A는 노박덩굴의 수피에서 분리된 신경 보호 기능을 가진 이량체-트리노르디테르펜이다.[30]6. 침입종 문제

노박덩굴은 여러 침입 전략과 분산 전략을 사용하여 비원산지 지역에서 주변 식물 종보다 경쟁 우위를 차지하며, 이로 인해 관리가 어렵다.[18] 이러한 침입은 다양한 생태적, 관리적, 농업적 문제를 야기하여 환경 보존 노력의 초점이 되고 있다.

6. 1. 침입 전략

노박덩굴은 환경에서 강력한 경쟁자이며, 분산으로 인해 다른 여러 종의 생존을 위협하고 있다. 이 종의 성공에 기여하는 한 가지 특징은 매력적인 색상의 열매를 갖는다는 것이다. 그 결과, 포유류와 조류가 이를 먹고 씨앗을 다른 지역으로 배설한다.노박덩굴이 새로운 지역에 유입되면 토착 식물이 강력한 경쟁자를 만나게 되므로 지역 식물에 위협이 된다. 이 종은 동아시아가 원산지이지만, 미적인 목적으로 미국에 도입되었다.[14] 꽃꽂이에 사용되었으며, 부적절한 폐기로 인해 이 식물이 무분별하게 유입되어 조지아에서 위스콘신에 이르기까지 33개 이상의 주와 애팔래치아 산맥 일부의 생태계에 영향을 미쳤다.[14] 이 유기체는 주로 식생이 풍부한 지역의 주변부에서 자라며, 자원 전선에 쉽게 접근할 수 있게 해준다. 노박덩굴은 다양한 환경에서 자랄 수 있는 능력으로 인해 애팔래치아 산맥을 따라 많은 식물 종에 해로운 영향을 미치고 있으며, 시간이 지남에 따라 서쪽으로 더 이동하고 있다.[15][16][17]

노박덩굴은 여러 침입 전략과 분산 전략을 사용하여 비원산지 지역에서 주변 식물 종보다 경쟁 우위를 차지한다. 이것이 이 종의 관리가 어려운 이유이다.[18] 이 식물의 침입은 다양한 생태적, 관리적, 농업적 문제를 야기하여 환경 보존 노력의 초점이 되고 있다.

6. 2. 관리 방법

노박덩굴은 강력한 경쟁자로, 분산을 통해 다른 종의 생존을 위협한다. 특히, 포유류와 조류가 노박덩굴의 열매를 먹고 씨앗을 다른 지역으로 옮기면서 확산에 기여한다.[14]노박덩굴이 새로운 지역에 유입되면 토착 식물은 강력한 경쟁에 직면하게 된다. 노박덩굴은 동아시아 원산이지만, 미국에는 관상용으로 도입되었다.[14] 꽃꽂이에 사용되다가 부적절하게 버려지면서 조지아에서 위스콘신에 이르기까지 33개 이상의 주와 애팔래치아 산맥 일부 생태계에 영향을 미치고 있다.[14] 노박덩굴은 다양한 환경에서 자랄 수 있어 애팔래치아 산맥을 따라 많은 식물 종에 해를 끼치고 있으며, 시간이 지나면서 서쪽으로 이동하고 있다.[15][16][17]

이러한 침입은 다양한 생태적, 관리적, 농업적 문제를 일으켜 환경 보존 노력의 대상이 되고 있다. 노박덩굴의 확산을 막기 위해서는 철저한 관리가 필요하며, 조기 발견이 중요하다. 추가적인 성장과 확산을 줄이기 위해 지상 식물을 잘라내고 잎에 제초제인 트리클로피르나 글리포세이트를 살포한다. 이러한 제초제는 늦가을에 다른 식물에 피해를 주지 않도록 직접 살포하며, 매년 또는 재성장이 관찰될 때마다 반복해야 한다.[26] 트리클로피르는 대부분의 동물과 곤충에 무독성이며, 물에서 반감기가 하루 미만이라 현장 사용에 안전하고 효과적이다.[26][27]

기계적인 제거 방법도 사용되지만, 뿌리 제거가 어려워 효과적이지 않다.[28] 현재까지 노박덩굴을 통제할 수 있는 생물학적 방제 요원은 없다.[29] 기계적, 화학적 방법은 임시적인 해결책일 뿐이다.

7. 근연종

잡종 형성은 미국 노박덩굴과 동양 노박덩굴 사이에서 흔하게 발생하며, 그 반대의 경우도 드물지만 발생한다. 이렇게 생겨난 잡종은 번식 능력이 뛰어나다.[25] 이론적으로 동양 노박덩굴의 확산이 심해지면, 광범위한 잡종 형성으로 인해 미국 노박덩굴 전체 개체군이 유전적으로 교란되어 멸종될 수도 있다.[15]

노박덩굴속은 아시아, 오스트레일리아에서 아메리카에 분포한다. 일본에는 유사종으로 오오츠루우메모도키(C. stephanotiifolius)[36], 이와우메즈루(C. fragellaris) 등이 있다.

- 오오츠루우메모도키(C. stephanotiifolius)

- 오오바츠루우메모도키(C. kusanoi)

- 류큐츠루우메모도키(C. kusanoi var. glaber)

- 테리하츠루우메모도키(C. punctatus)

- 이와우메즈루(C. fragellaris)

참조

[1]

논문

A revision of the genus ''Celastrus''

https://www.biodiver[...]

Missouri Botanical Garden Press

1955

[2]

서적

English Names for Korean Native Plants

http://www.forest.go[...]

Korea National Arboretum

2019-03-15

[3]

서적

Invasive plants of the upper Midwest: An illustrated guide to their identification and control

University of Wisconsin Press

[4]

서적

Shrubs and woody vines of Indiana and the Midwest: Identification, wildlife values, and landscaping use

Purdue University Press

[5]

Efloras

[6]

웹사이트

"''Celastrus orbiculatus'' – Oriental Bittersweet Vine"

http://site.www.umb.[...]

2009-10-31

[7]

BONAP

[8]

논문

Oriental and American Bittersweet Hybrids

[9]

서적

Weeds of The Northeast

Cornell University Press

1997

[10]

웹사이트

Vegetation Management Guideline: Round-leaved bittersweet

http://www.inhs.uiuc[...]

Illinois Natural History Survey

1990

[11]

서적

An Assessment of Oriental Bittersweet in Northern U.S. Forests

https://purl.fdlp.go[...]

U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Northern Research Station

2018-11-20

[12]

웹사이트

Using map algebra to determine the mesoscale distribution of invasive plants: the case of ''Celastrus orbiculatus'' in Southern Illinois, USA

http://www.plantbiol[...]

Biol Invasions:2006

[13]

웹사이트

"''Celastrus orbiculatus'' Hermaphrodite Group"

https://www.rhs.org.[...]

Royal Horticultural Society

2020-04-12

[14]

논문

Probability of occurrence and habitat features for oriental bittersweet in an oak forest in the southern Appalachian mountains, USA

http://www.srs.fs.us[...]

[15]

논문

Challenges in predicting the future distributions of invasive plant species

https://digitalcommo[...]

[16]

논문

The spatial legacy of introduction:Celastrus orbiculatusin the southern Appalachians, USA

[17]

PLANTS

[18]

논문

Fruit fate, seed germination and growth of an invasive vine- an experimental test of 'sit and wait' strategy

http://www.srs.fs.us[...]

[19]

논문

Survival, growth and gas exchange of Celastrus orbiculatus seedlings in sun and shade

[20]

논문

Differential responses of invasive Celastrus orbiculatus (Celastraceae) and native C. scandens to changes in light quality

2006-07

[21]

논문

Distinguishing Native (''Celastrus Scandens'' L.) and Invasive (''C. Orbiculatus'' Thunb.) Bittersweet Species Using Morphological Characteristics

[22]

논문

Multivariate forecasts of potential distributions of invasive plant species

[23]

논문

Mycorrhizae and soil phosphorus affect growth of Celastrus orbiculatus

[24]

논문

Effects of an Invasive Plant Species, Celastrus orbiculatus, on Soil Composition and Processes

[25]

웹사이트

Distinguishing an alien invasive vine from the native congener: morphology, genetics, and hybridization

http://www.weedcente[...]

United States Geological Survey, Ecosystem Health and Restoration Branch

[26]

웹사이트

To Burn or Not to Burn Oriental Bittersweet: A Fire Manager's Conundrum

http://www.firescien[...]

United States Geological Survey, Lake Michigan Ecological Research Station, Great Lakes Science Center

2013-04-21

[27]

웹사이트

Environmental Fate of Triclopyr

http://www.cdpr.ca.g[...]

Environmental Monitoring and Pest Management Branch, Department of Pesticide Regulation

2013-04-21

[28]

웹사이트

Plant Invaders of Mid-Atlantic Natural Areas

http://www.invasive.[...]

Plant Invaders of Mid-Atlantic Natural Areas. National Park Service and U.S. Fish & Wildlife Service

[29]

웹사이트

Oriental Bittersweet: Element Stewardship Abstract.

http://tncweeds.ucda[...]

Wildland Weeds Management & Research Program, Weeds on the Web

[30]

논문

(M)- and (P)-bicelaphanol A, dimeric trinorditerpenes with promising neuroprotective activity from Celastrus orbiculatus

https://pubmed.ncbi.[...]

2020-09-16

[31]

서적

維管束植物分類表

北隆館

[32]

서적

日本維管束植物目録

北隆館

[33]

간행물

2023-01-01

[34]

간행물

2023-01-01

[35]

서적

[36]

웹사이트

日本のレッドデータ検索システム(ツルウメモドキ)

http://jpnrdb.com/se[...]

エンビジョン環境保全事務局

2012-01-10

[37]

서적

궁금할 때 바로 찾는 우리나라 도감

null

중앙생활사

2008-05-07

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com