마이컬슨-몰리 실험

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

마이컬슨-몰리 실험은 1887년 앨버트 마이컬슨과 에드워드 몰리가 수행한 실험으로, 빛의 매질인 에테르의 존재를 증명하려 했다. 마이컬슨 간섭계를 이용하여 지구의 운동에 따른 빛의 속도 변화를 측정하려 했으나, 실험 결과는 에테르 바람의 존재를 뒷받침하지 못했다. 이 실험은 실패로 간주되었으며, 당시 과학계에 큰 영향을 미쳐 에테르 이론에 대한 논쟁을 불러일으켰다. 이후 특수 상대성 이론의 등장으로 이 실험의 결과가 설명되었으며, 현대에도 다양한 정밀 실험을 통해 특수 상대성 이론이 검증되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1887년 과학 - 샬레

샬레는 미생물 배양, 세포 배양, 시료 보관 등에 사용되는 덮개가 있는 원형 용기로, 멸균된 환경에서 한천 배지 등을 사용하여 미생물을 배양하는 데 활용된다. - 1887년 과학 - 1887년 8월 19일 일식

1887년 8월 19일에 발생한 개기 일식은 사로스 주기 143에 속하며, 유럽, 아시아 등 광범위한 지역에서 관측되었고, 19세기 후반의 사회 문화적, 정치적 상황과 맞물려 조선에서도 관측되었을 가능성이 제기되고 있다. - 특수 상대성이론 - 상대론적 양자화학

상대론적 양자화학은 상대성이론을 적용하여 원자와 분자의 구조 및 성질을 연구하는 화학 분야로, 특히 무거운 원소에서 전자의 속도가 빨라 상대론적 효과가 두드러지게 나타나 원자 크기, 결합 에너지, 스펙트럼 등에 영향을 미치며, 금의 색, 수은의 낮은 녹는점 등 여러 현상을 설명하는 데 필요하다. - 특수 상대성이론 - 동시성의 상대성

동시성의 상대성은 상대적으로 움직이는 기준계에서 공간적으로 분리된 두 사건의 시간 판단이 달라지는 현상으로, 아인슈타인의 특수 상대성 이론에서 절대적인 동시성이 존재하지 않음을 나타내는 핵심 개념이다. - 물리학 실험 - 슈테른-게를라흐 실험

슈테른-게를라흐 실험은 은 원자의 자기 모멘트가 양자화되어 있음을 증명하고, 전자의 스핀이 양자화되어 있음을 보여주는 중요한 증거가 되었다. - 물리학 실험 - 토리첼리의 실험

토리첼리의 실험은 에반젤리스타 토리첼리가 수행한 실험으로, 수은 기둥의 높이를 측정하여 대기압의 존재를 증명하고 최초의 기압계를 개발하는 데 기여했다.

2. 에테르 가설과 19세기 물리학

19세기 물리학에서는 수면파나 음파처럼 빛이 전파되려면 매질이 필요하다고 생각했다. 이에 따라 빛의 매질로 '광학 에테르'라는 가상의 물질이 제안되었다.[87] 빛은 진공 상태에서도 전파되므로, 진공에도 에테르가 채워져 있다고 생각했다. 빛의 속도가 매우 빨랐기 때문에, 에테르의 존재와 성질을 실험으로 확인하기는 매우 어려웠다.[82]

지구는 태양 주위를 30km/s의 속도로 공전하고, 태양은 우리 은하 중심 주위를 더 빠른 속도로 공전한다. 따라서 지구의 공전 운동으로 인해 지구를 가로지르는 에테르의 흐름, 즉 '에테르 바람'이 생길 것이라고 생각했다. 지구의 운동 방향과 속도가 계속 변하므로, 이론적으로는 일시적으로 지구의 움직임과 에테르의 흐름이 일치할 수 있지만, 항상 정지해 있을 수는 없었다.

지구 표면에서 에테르 바람의 크기와 방향은 시간과 계절에 따라 달라진다. 따라서 여러 시간대에 다른 방향으로 빛의 속도를 측정하여 에테르에 대한 지구의 상대 운동을 분석할 수 있다고 생각했다. 지구의 공전 속도는 빛의 속도의 약 1/10,000이므로, 예상되는 빛의 속도 차이는 매우 작았다. 1800년대 중반, 몇몇 물리학자들은 이 작은 차이를 측정하려 했지만, 당시 기술로는 정밀한 측정이 불가능했다. 예를 들어, 피조 바퀴는 빛의 속도를 5% 오차 범위 내에서 측정할 수 있었지만, 에테르 바람을 측정하기에는 정확도가 부족했다.[82]

제임스 클러크 맥스웰은 빛의 전자기적 특성을 인식하고 맥스웰 방정식을 개발했지만, 이 방정식 역시 에테르를 통한 파동의 움직임으로 해석되었다.[60] 결국 피조 실험과 별빛의 광행차로 인해 정지된 에테르 가설이 선호되었다.[60]

정지 에테르 및 부분 끌림 에테르 가설에 따르면, 지구와 에테르는 상대적으로 운동하며, 이는 "에테르 바람"이 존재함을 의미했다. 맥스웰은 ''v''2/''c''2에 비례하는 효과(2차 효과)를 측정해야 에테르 드리프트를 감지할 수 있다고 지적했지만, 당시 실험 장비는 이러한 효과를 측정할 만큼 민감하지 않았다.[64][65]

앨버트 마이컬슨은 맥스웰의 편지를 읽고 에테르 바람 측정 실험에 관심을 가졌다. 그는 빛의 간섭 효과를 이용하면 측정이 가능하다고 생각했고, 에드워드 몰리와 협력하여 실험을 진행했지만, 결과는 부정적이었다.

2. 1. 에테르 가설에 대한 한국의 초기 수용

19세기 말, 조선은 서구 과학 기술을 적극적으로 수용하기 시작했으며, 에테르 가설 역시 이 시기에 한국에 소개되었다. 당시 한국의 지식인들은 에테르 가설을 통해 빛과 전자기 현상을 이해하려 노력했다.3. 마이컬슨-몰리 실험

19세기 물리학에서는 빛이 파동으로 전파되기 위한 매질로 에테르가 존재한다고 생각했다.[87] 그러나 에테르의 존재는 여러 실험적, 이론적 시도에도 불구하고 증명되지 않았다. 물리학자들은 에테르가 존재하지만, 기존의 실험 기술로는 검출할 수 없다고 믿었다.[88]

제임스 클러크 맥스웰은 정지한 에테르 내 전자기 이론(1864년[89])을 만들고 빛은 전자기파라는 가설(1871년[90])을 세웠다. 그는 자신의 방정식에서 정지한 에테르 속 지구의 운동을 광학 실험으로 탐지할 수 있음을 알았다.[91] 하지만 맥스웰은 데이비드 펙 토드에게 보낸 편지에서 빛의 속도에 대한 지구 공전 속도의 비()의 제곱, 즉 로 표시되는 매우 작은 유한량을 측정해야 하므로 높은 정밀도가 필요하다고 언급했다.[92][93][94]

지구는 태양 주위를 공전하며, 그 속도는 초속 약 30km이다. 지구는 에테르 속을 움직이므로, 지구에서는 "에테르 바람"이 불 것이다. 지구의 운동과 에테르의 흐름이 일치하여 무풍 상태가 될 수도 있지만, 계절이 바뀌면 다시 에테르 바람이 불 것이다.

지구에서 에테르 바람의 방향과 세기는 계절과 시간에 따라 변한다. 빛은 에테르를 통해 전파되므로 순풍일 때 빠르고 역풍일 때 느리게 전파된다. 따라서 서로 다른 방향과 시간에 대해 빛의 속도를 조사하여 지구의 에테르에 대한 상대 운동을 알 수 있다고 생각했다.

예상된 빛의 속도 변화는 최대 1만 분의 1 정도였다. 19세기에는 빛의 속도의 미세한 변화를 감지하려는 시도가 있었지만, 실험 장치의 정밀도가 부족했다. 예를 들어 피조-푸코의 장치는 5%의 정밀도로 빛의 속도를 측정할 수 있었지만, 에테르 바람을 측정하기에는 부족했다.

앨버트 마이컬슨은 맥스웰의 편지를 읽고, 빛의 간섭 효과를 이용하여 측정이 가능하다고 생각했다. 그는 에드워드 몰리의 협력을 얻어 실험했지만, 결과는 에테르의 존재를 부정하는 쪽이었다.

마이컬슨과 몰리는 1887년에 에테르의 존재를 증명하기 위해 마이컬슨 간섭계를 이용, 지구의 운동에 따른 빛의 속도 변화를 측정하는 실험을 수행했다.

이 실험은 많은 준비에도 불구하고 "실패한 실험"으로 불린다. 마이컬슨과 몰리는 미국 과학 학회지에 실험 측정값이 기대값의 1/40배이고, 측정된 속도는 지구 공전 속도의 1/6배 미만이라고 발표했다. 이 값은 에테르 존재의 증거로 쓰기에는 너무 작았고, 실험 오차 범위 내로 밝혀졌다.

1887년 이후에도 마이컬슨과 몰리는 연구를 계속했고, 더 정교한 장치로 실험이 반복되었다. 케네디와 일링워스는 거울을 개선하여 실험 장치 내부 정상파 발생 가능성을 제거했다. 일링워스는 간섭무늬 주름의 1/300배, 케네디는 1/5000배 크기 변화를 측정할 수 있었다. 밀러는 반자성체 실험 장치를, 마이컬슨은 팽창하지 않는 합금으로 장치를 제작했다.

몰리는 데이턴 밀러와 윌슨 산 천문대에서 32m 길이 간섭계로 실험을 했다. 에테르 바람이 벽에 차단되는 것을 막기 위해 캔버스 벽 창고에서 실험했고, 측정값은 약 10km/s로 지구 공전 운동 기댓값보다 작았다. 밀러는 부분적 동반이행 때문이라고 믿었지만, 구체적으로 설명하지 않았다.

케네디는 윌슨 산 천문대에서 밀러 결과보다 1/10배 작은 변화값을 얻었다. 1928년 학회에서 마이컬슨과 로런츠 등이 토론했고, 더 많은 실험이 필요하다고 결론지었다. 로런츠는 실험 결과가 자신의 이론이나 아인슈타인의 특수상대성이론과 일치하지 않는다고 생각했다. 아인슈타인은 실험 결과가 오류라고 결론 내렸다. 현재까지 밀러의 결과를 재현한 사람은 없으며, 현대 실험 장치들의 정확성은 밀러의 결론을 무시할 수 있을 정도이다.

최근에는 레이저와 메이저를 이용한 실험이 일반적이다. 이들은 빛을 정밀하게 제어하여 킬로미터 단위의 거리에서 간섭을 일으킬 수 있다. 최초의 실험은 메이저 개발자 중 한 명인 찰스 타운스에 의해 수행되었다. 1958년 실험은 30m/s 내의 오차 범위를 가졌고, 1974년 레이저를 사용한 실험은 0.025m/s로 오차 범위를 낮췄다. 1979년에는 오차 범위가 0.000001m/s까지 낮아졌다.

3. 1. 실험의 원리

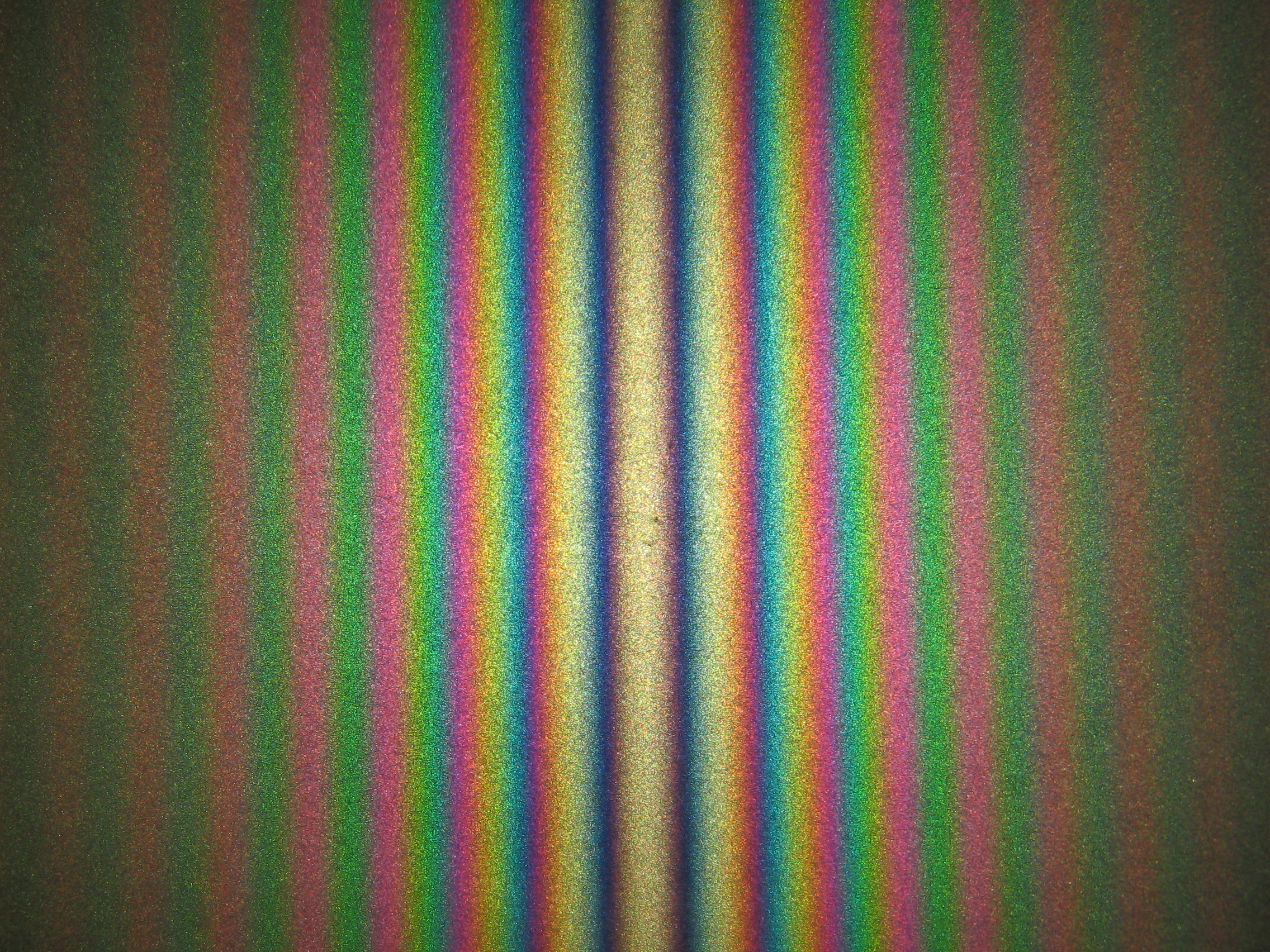

마이컬슨 간섭계는 빛을 두 개의 경로로 나누어 진행시킨 후 다시 합쳐 간섭 무늬를 만드는 장치이다. 만약 에테르가 존재하고 지구가 에테르 속에서 운동한다면, 두 경로를 따라 진행하는 빛의 속도는 달라져야 하며, 이는 간섭 무늬의 변화로 나타나야 한다.

지구는 태양 주위의 궤도를 따라 초속 30km의 속력으로 이동한다. 따라서, 지구의 공전 운동에 의해, 지구를 가로지르는 에테르의 흐름은 "에테르 바람"을 형성할 것이라고 생각하였다.

실험은 에테르 바람에 의한 간섭무늬의 변화를 측정하여 에테르의 존재를 증명하고, 지구의 절대 속도를 측정하는 것을 목표로 하였다.

마이컬슨은 에테르 흐름을 감지할 수 있을 만큼 충분히 정확한 장치를 제작하는 문제에 대한 해결책을 가지고 있었다. 1877년, 미국 해군사관학교에서 가르치면서 빛의 속도 실험을 수행했다. 1881년, 그는 현역 미국 해군 복무를 떠나 독일에서 이 장치를 사용하여 여러 번 측정을 하였다.

그가 설계한 장치는 나중에 마이컬슨 간섭계로 알려졌으며, 나트륨 불꽃에서 나오는 노란색 빛(정렬을 위해) 또는 백색광(실제 관측을 위해)을 반사 거울을 통과시켜 서로 직각으로 이동하는 두 개의 빔으로 분리했다. 분할기를 떠난 후, 빔은 긴 팔의 끝으로 이동하여 작은 거울에 의해 중간으로 반사되었다. 그런 다음 분할기의 반대편에서 접안렌즈로 재결합하여 구성적 및 파괴적 간섭 패턴을 생성했으며, 이 패턴의 횡 방향 변위는 빛이 종 방향과 횡 방향 팔을 통과하는 데 걸리는 상대적인 시간에 따라 달라진다. 지구가 에테르 매체를 통해 이동하는 경우, 에테르 흐름과 평행하게 이동하는 빛 빔은 에테르와 수직으로 이동하는 빔보다 왕복하는 데 더 오래 걸린다. 에테르 바람에 거슬러 이동함으로써 소요되는 시간의 증가는 에테르 바람과 함께 이동함으로써 절약되는 시간보다 크기 때문이다. 마이컬슨은 지구의 운동이 0.04 프린지(동일한 강도 영역 사이의 간격)와 같은 프린지 이동을 생성할 것으로 예상했지만, 예상된 이동을 관찰하지 못했다. 그가 측정한 가장 큰 평균 편차(북서 방향)는 0.018 프린지에 불과했고, 대부분의 측정값은 훨씬 적었다. 그의 결론은 부분적인 에테르 견인을 가진 정지 에테르에 대한 프레넬의 가설이 거부되어야 하며, 따라서 그는 완전한 에테르 견인에 대한 스토크스의 가설을 확인했다는 것이다.[28]

그러나 알프레드 포티에는 마이컬슨에게 계산 오류를 지적하며 예상된 프린지 이동이 0.02 프린지에 불과해야 한다고 말했다. 마이컬슨의 장치는 에테르 바람에 대해 결론을 내릴 수 없을 정도로 실험 오차가 컸다. 에테르 바람의 결정적인 측정을 위해서는 더 정확하고 제어가 잘 된 실험이 필요했지만, 이 프로토타입은 기본적인 방법이 실현 가능하다는 것을 보여주었다.[60][68]

1885년, 마이컬슨은 에드워드 몰리와 협력하여 피조 실험의 프레넬 끌림 계수를 높은 정확도로 확인하고,[29] 마이컬슨의 1881년 실험을 개선하며,[30] 길이 측정의 길이 표준으로 빛의 파장을 확립하기 위해 상당한 시간과 돈을 투자했다.[31][32]

마이컬슨과 몰리는 가설적인 효과를 감지할 수 있을 정도로 충분히 정확한, 개선된 마이컬슨 실험 장치를 만들었다. 이 실험은 1887년 4월과 7월 사이에 아델버트 기숙사의 지하실에서 집중 관찰 기간을 거쳐 수행되었다.[57][58]

빛은 간섭계의 팔을 따라 반복적으로 왕복 반사되어 광로 길이를 11m로 증가시켰다. 이 길이에서 드리프트는 약 0.4개의 간섭 무늬가 될 것이다. 이를 쉽게 감지하기 위해 장치는 무거운 돌 기숙사의 지하실에 있는 닫힌 방에 조립되어 대부분의 열 및 진동 효과를 제거했다. 진동은 약 1피트 두께와 약 1.52m 정사각형의 큰 사암 블록 위에 장치를 구축하여 더욱 줄였으며, 이 블록은 수은의 원형 통에 띄워졌다. 그들은 약 0.01개의 간섭 무늬 효과를 감지할 수 있을 것으로 추정했다.

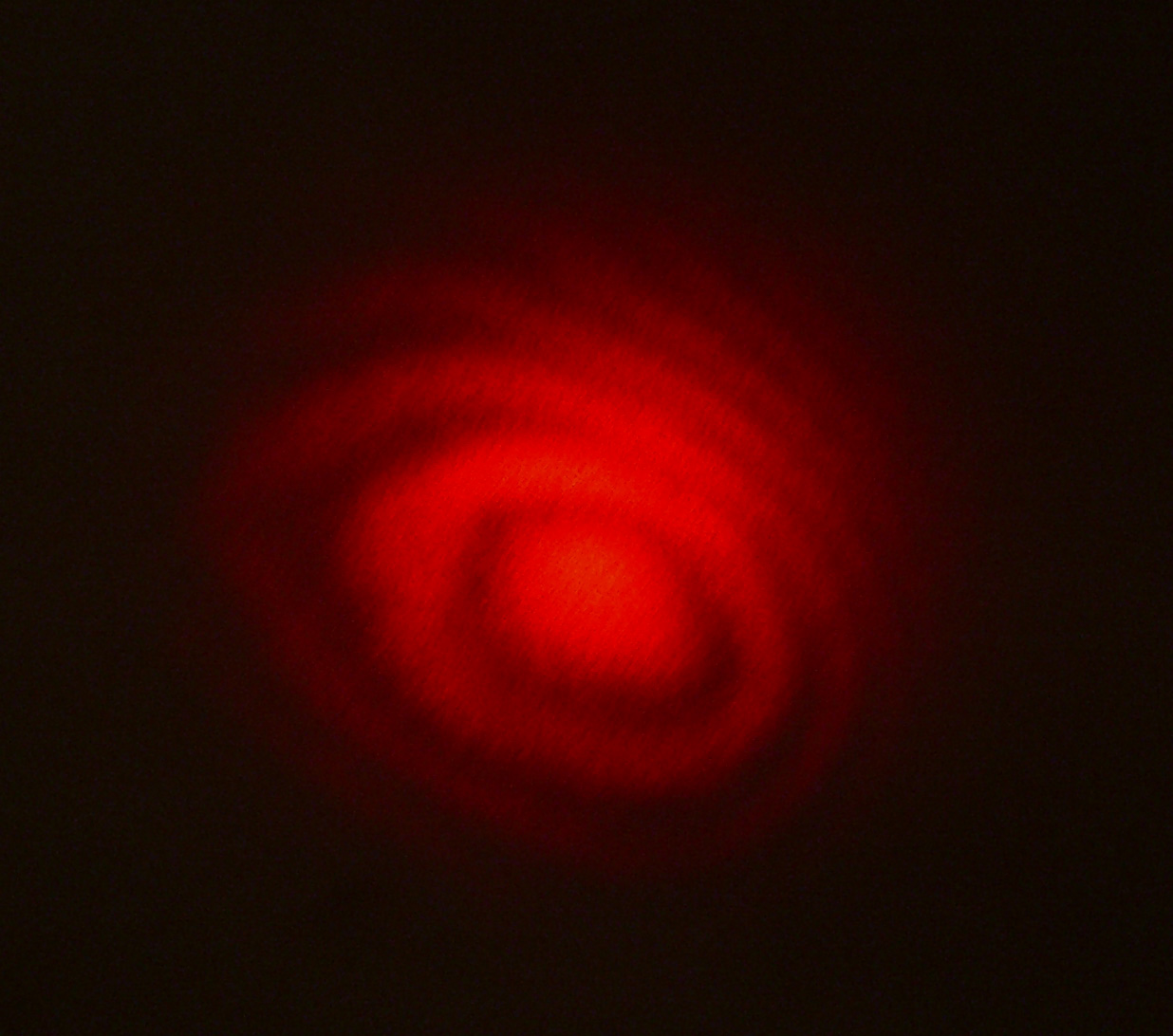

마이컬슨과 몰리, 그리고 에테르의 특성을 측정하려는 시도로 간섭 측정 기술을 사용하는 다른 초기 실험자들은 장비를 초기 설정할 때 (부분적으로) 단색광만을 사용했으며, 항상 실제 측정을 위해 백색광으로 전환했다. 그 이유는 측정이 시각적으로 기록되었기 때문이다. 순수한 단색광은 균일한 간섭 무늬 패턴을 생성한다. 현대적인 공기 조절 수단이 부족했기 때문에 실험자들은 간섭계가 지하실에 설치되었을 때조차 지속적인 간섭 무늬 드리프트로 어려움을 겪었다. 지나가는 말, 교통, 멀리 떨어진 뇌우 등으로 인한 진동으로 인해 간섭 무늬가 가끔 사라지기 때문에, 관찰자는 간섭 무늬가 다시 보일 때 쉽게 "길을 잃을" 수 있었다. 데이턴 밀러는 "백색광 간섭 무늬는 관찰을 위해 선택되었는데, 그 이유는 중앙에 날카롭게 정의된 검은색 간섭 무늬가 있는 작은 간섭 무늬 그룹으로 구성되어 있으며, 이는 모든 판독에 대한 영점 기준 표시를 형성하기 때문이다."라고 썼다.[67][4] 초기 정렬 중에 부분적으로 단색광(노란색 나트륨광)을 사용하면 연구원들이 백색광으로 전환하기 전에 대략적으로 동일한 경로 길이의 위치를 쉽게 찾을 수 있었다.[5]

수은 통을 사용하면 장치가 거의 마찰 없이 회전할 수 있었으므로, 사암 블록에 한 번 밀어주면 "에테르 바람"에 대해 가능한 모든 각도로 천천히 회전하면서 관찰자는 접안 렌즈를 통해 지속적으로 측정을 관찰할 수 있었다. 에테르 드리프트 가설은 팔 중 하나가 필연적으로 바람 방향으로 돌아서면서 다른 팔이 바람에 수직으로 돌기 때문에, 몇 분 동안도 효과가 감지될 것이라고 암시한다.

예상되는 효과는 장치의 회전당 두 개의 피크와 두 개의 골이 있는 사인파로 그래프화될 수 있다. 각 전체 회전 중에 각 팔이 두 번 바람과 평행(바람을 향하고 바람에서 멀어지면서 동일한 판독값을 제공)하고 두 번 바람에 수직이기 때문에 이 결과를 예상할 수 있었다. 또한 지구의 자전으로 인해 바람은 항성일 동안 방향과 크기에 주기적인 변화를 나타낼 것으로 예상되었다.

3. 2. 실험의 설계 및 과정

마이컬슨은 에테르의 흐름을 감지할 수 있을 만큼 정밀한 실험 장치를 고안했는데, 이것이 오늘날 마이컬슨 간섭계라고 불리는 장치이다. 이 장치는 광원에서 나온 백색 광선을 하프 미러를 통과시켜 서로 수직인 두 개의 광선으로 분할한다. 각 광선은 잠시 진행한 후 거울에 반사되어 중앙으로 돌아오고, 검출기 위에 겹쳐지면서 각 광선이 광원을 출발하여 검출기에 도달하기까지 소요된 시간에 따라 간섭이 일어난다. 광선이 소요된 시간이 조금이라도 변화하면 간섭 무늬의 위치가 움직이게 된다.1881년, 마이컬슨은 이 장치의 시제품을 사용하여 여러 번 측정을 수행했다. 예상된 간섭 무늬의 이동은 무늬 간격을 1로 했을 때 0.04였지만, 실제 감지된 것은 최대 0.02였다.[98] 실험 오차가 컸기 때문에 에테르의 바람에 대한 결론을 내릴 수 없었고, 에테르 바람을 측정하기 위해서는 더욱 고정밀 실험이 필요했다.

이후 마이컬슨은 에드워드 몰리와 함께 개량형 장치를 제작하여, 간섭 무늬의 이동을 감지하기에 충분한 정밀도를 얻는 데 성공했다.[99] 그들의 실험에서는 빛이 여러 번 반사된 후 검출기에 도달하기 때문에, 빛이 이동하는 길이는 11m에 달했다. 이 때문에 예상되는 간섭 무늬의 이동은 0.4였다. 검출을 용이하게 하기 위해 장치는 석조 건물 지하에 배치되었고, 열과 진동의 영향은 최소화되었다. 진동을 억제하기 위해 장치는 대리석 블록 위에 놓였고, 그 블록은 수은 풀에 띄워졌다. 이들은 진동에 의한 영향이 기대되는 간섭 무늬 이동의 100분의 1 이하일 것이라고 계산했다. 수은 풀은 장치의 방향을 쉽게 바꿀 수 있게 해주는 장점도 있었다. 방향을 바꾸면서 실험을 반복함으로써, 에테르의 "바람 방향"을 감지할 수 있었다.

3. 3. 실험 결과와 그 해석

마이컬슨과 몰리는 에테르 바람을 측정하기 위해 매우 정교한 실험 장치를 제작했다. 그들의 실험은 빛의 간섭 현상을 이용했는데, 이는 두 개 이상의 빛의 파동이 만나 서로 강화되거나 약해지는 현상이다. 실험 장치는 빛을 두 갈래로 나누어 서로 수직인 방향으로 보낸 후 다시 합쳐 간섭 무늬를 만들었다. 만약 에테르 바람이 존재한다면, 빛의 경로에 따라 간섭 무늬가 미세하게 달라져야 했다.1881년, 마이컬슨은 독일에서 이 실험 장치를 사용하여 간섭 무늬의 변화를 측정했지만, 기대했던 것보다 훨씬 작은 변화만을 얻었다.[98] 그는 실험 오차를 줄이기 위해 에드워드 몰리와 협력하여 더욱 정교한 장치를 만들었다.[99] 이들은 빛의 경로를 늘리고, 진동과 열의 영향을 최소화하기 위해 노력했다. 실험 장치는 수은 위에 떠 있는 대리석 위에 설치되어 회전이 가능했고, 이를 통해 모든 방향에서 에테르 바람을 측정할 수 있었다.

실험 장치가 회전함에 따라 간섭 무늬의 변화는 사인파 형태로 나타날 것으로 예상되었다. 또한 지구의 자전과 공전 운동으로 인해 에테르 바람의 크기와 방향이 주기적으로 변할 것이라는 예측도 있었다.

그러나 이 실험은 "실패한 실험"으로 불리게 되었다. 측정된 간섭 무늬의 변화는 예상보다 훨씬 작았고, 이는 에테르 바람의 속도가 매우 작거나 존재하지 않는다는 것을 의미했다.[30] 마이컬슨과 몰리는 실험 결과를 통해 에테르 가설에 대한 의문을 제기했다.

1887년 논문 발표 이후에도, 마이컬슨과 몰리는 각자 이 분야의 연구를 계속하였다. 이후 훨씬 정교한 장치로 동일한 실험이 반복되었다. 케네디와 일링워스는 거울을 개선하여 반파장 단계를 추가함으로써 실험 장치 내부의 정상파 발생 가능성을 제거했다. 일링워스의 실험 장치는 간섭 무늬 주름의 1/300배 크기 변화를, 케네디의 실험 장치는 1/5000배 크기 변화를 측정할 수 있을 정도로 정교했다. 밀러는 자기장의 영향을 받지 않는 반자성체 실험 장치를 제작했고, 마이컬슨은 온도 변화에 영향이 없도록 팽창하지 않는 강철과 니켈 합금으로 실험 장치를 제작했다. 이 외에도 여러 과학자들이 더욱 정교하고 부작용이 없는 실험 장치를 제작하였다.

몰리는 자신의 실험 결과에 만족하지 못하고 데이턴 밀러와 추가 실험을 진행했다. 밀러는 윌슨 산 천문대에 32m 길이의 간섭계를 설치하여 대규모 실험을 실시했다. 그는 에테르 바람이 단단한 벽에 의해 차단되는 것을 막기 위해 캔버스 재질의 얇은 벽으로 된 창고에서 실험을 진행했다. 그는 실험 장치를 회전시킬 때마다 변화하는 작은 효과들을 측정했지만, 그 값은 지구 공전 운동에 의한 기댓값(약 30km/s)보다 훨씬 작은 약 10km/s였다. 그는 이 결과가 부분적인 동반이행 때문이라고 믿었지만, 구체적인 설명은 하지 못했다.

케네디는 윌슨 산 천문대에서 밀러의 결과보다 1/10배 작은 변화값을 얻었지만, 당시에는 밀러의 발견이 중요하게 여겨졌다. 1928년 학회에서 이 내용이 발표되었고, 마이컬슨과 로런츠 등이 토론했다. 일반적인 의견은 밀러의 결과를 신뢰하기 위해서는 더 많은 실험이 필요하다는 것이었다. 로런츠는 밀러의 실험 결과가 자신의 이론이나 아인슈타인의 특수상대성이론과 일치하지 않는다고 생각했다. 아인슈타인은 학회에 참석하지 않았지만, 실험 결과가 오류라고 결론 내렸다. 현재까지 밀러의 결과를 재현한 사람은 없으며, 현대 실험 장치들의 정확성은 밀러의 결론을 무시할 수 있을 정도이다.

이후 여러 과학자들이 다양한 방법으로 실험을 반복했지만, 에테르 바람의 존재를 명확히 증명하지 못했다.

최근에는 레이저와 메이저를 이용한 실험이 일반적이다. 이들은 빛을 정밀하게 제어하여 킬로미터 단위의 거리에서 간섭을 일으킬 수 있다. 최초의 실험은 메이저 개발자 중 한 명인 찰스 타운스에 의해 수행되었다. 1958년 실험은 30m/s 내의 오차 범위를 가졌고, 1974년 레이저를 사용한 실험은 0.025m/s로 오차 범위를 낮췄다. 1979년에는 오차 범위가 0.000001m/s까지 낮아졌다.

4. 마이컬슨-몰리 실험 이후의 논쟁과 발전

마이컬슨-몰리 실험은 많은 노력에도 불구하고 실패한 실험으로 알려져 있지만, 과학계에 큰 영향을 미쳤다. 마이컬슨과 몰리는 실험 결과 측정값이 예상보다 매우 작다는 내용을 발표했다. 이는 에테르의 존재를 증명하기에는 너무 작은 값이었고, 실험적 오차 범위 내에 있는 것으로 밝혀졌다.[80]

실험 이후에도 마이컬슨과 몰리는 이 분야의 연구를 계속했다. 케네디와 일링워스는 거울을 개선하여 실험 장치의 정밀도를 높였다. 밀러는 자기장의 영향을 받지 않는 실험 장치를 제작했고, 마이컬슨은 온도 변화에 영향을 받지 않는 합금으로 실험 장치를 만들었다.

몰리는 자신의 실험 결과에 만족하지 않고 데이톤 밀러와 추가 실험을 진행했다. 밀러는 윌슨 산 천문대에 대규모 간섭계를 설치하여 실험했지만, 여전히 지구 공전 속도에 의한 기댓값보다 훨씬 작은 값을 얻었다. 그는 이 결과가 부분적인 에테르 동반이행 때문이라고 생각했지만, 명확히 설명하지는 못했다.

당시 밀러의 발견은 중요하게 여겨졌고, 1928년 학회에서 로런츠 등이 이 문제에 대해 토론했다. 그러나 밀러의 결과를 뒷받침할 추가 실험이 필요하다는 의견이 지배적이었다. 아인슈타인은 실험적 오류 가능성을 제기했다. 실제로, 현대 실험 장치들은 밀러의 결론을 부정할 만큼 정밀하다.

오늘날 마이컬슨-몰리 실험은 레이저와 메이저를 이용해 매우 정밀하게 수행된다. 찰스 타운스(Charles H Townes)는 1958년 실험에서 30 m/s 내의 오차 범위를 달성했고, 1979년에는 오차 범위가 0.000001 m/s까지 감소했다.

초기에는 실험 결과에 대한 여러 해석이 있었다. 실험 자체의 결함, 지구 중력장의 영향 등이 제기되었고, 밀러는 실험실 벽이 에테르 바람을 차단한다고 주장했다. 에테르 끌림 현상을 확인하기 위한 해머(Hammer, 1935)의 실험은 아무런 효과를 보이지 않았다.

Sagnac 실험은 빛의 궤도가 영역을 포함하도록 장치를 회전시켜 실험했다. 발터 리츠(Walther Ritz)의 방출 이론(ballistic 이론)에 따르면 간섭무늬 변화가 없어야 했지만, 실제로는 변화가 나타나 방출 이론은 기각되었다. 이 현상은 레이저 자이로스코프에 사용된다.

주름-편이 현상(fringe-shift effect)은 로런츠-피츠제럴드 수축(Lorentz–FitzGerald contraction) 또는 길이 수축 이론으로 설명된다. 1932년 케네디-손다이크 실험(Kennedy-Thorndike 실험)은 길이 수축과 시간 팽창 이론을 증명했다.

에른스트 마하는 실험 결과가 에테르의 부존재를 증명한다고 주장한 초기 학자 중 한 명이었다. 아인슈타인은 상대성 이론으로 로런츠-피츠제럴드 수축을 유도하여 실험 결과와 일치시켰다. 오늘날 특수상대성이론은 마이컬슨-몰리 실험 결과에 대한 해답으로 여겨지지만, 당시에는 널리 받아들여지지 않았다.

4. 1. 대안 이론들

마이컬슨-몰리 실험 결과는 당시 지배적이었던, 정지된 에테르 속에서 빛이 파동으로 진행한다는 이론으로는 설명하기 어려웠다. 이 문제를 해결하기 위해 여러 대안 이론들이 제시되었다.- 로렌츠-피츠제럴드 수축 가설: 조지 피츠제럴드와 헨드릭 로렌츠는 모든 물체가 운동 방향으로 수축한다는 가설을 제시했다.[62] 이 가설에 따르면, 빛이 한쪽 팔에서 느리게 운동하더라도, 동시에 그 팔의 길이가 수축하여 시간 지연 효과를 상쇄시킨다. 이는 올리버 헤비사이드가 1888년에 발견한 정전기장의 수축 현상에서 부분적으로 영감을 받았다. 그러나 당시에는 물질 내 결합력의 전기적 기원을 확신할 수 없었기에, 이 가설은 임시방편으로 여겨졌다.[68]

- 방출 이론: 발터 리츠는 방출 이론을 제시하여 에테르의 존재를 부정했다.[69] 이 이론은 빛의 속도가 광원의 속도에 영향을 받는다는 가설이다. 그러나 더 시터는 이중성 관측에서 방출 이론이 예측하는 광학적 효과가 나타나지 않음을 보였다. 이후 J. G. 폭스는 더 시터의 실험에 결함이 있음을 지적했지만,[9] 브레처는 이중성계에서 X선을 관찰하여 유사한 결과를 얻었다.[10] 필리파스와 폭스(1964)는 입자 가속기 실험을 통해 빛의 속도가 광원에 의존하지 않음을 다시 확인했다.[11]

- 에테르 끌림 가설: 에테르가 물체에 의해 끌려간다는 가설도 제시되었다. 해머 실험(1935)에서는 간섭계의 한쪽 팔을 납 블록으로 막아 에테르 끌림 현상을 확인하려 했으나, 아무런 효과도 관찰되지 않았다.

이러한 대안 이론들은 마이컬슨-몰리 실험 결과를 설명하려는 시도였지만, 결국 모두 반증되거나 문제점이 발견되었다.

4. 2. 한국에서의 논의

마이컬슨-몰리 실험의 결과는 한국 과학계에도 큰 영향을 미쳤다. 이 실험을 통해 에테르 이론과 상대성 이론에 대한 논의가 활발하게 이루어졌다.5. 특수 상대성 이론의 등장

알베르트 아인슈타인은 1905년 특수 상대성 이론을 발표하면서, 에테르 개념 없이 빛의 속도 불변성을 설명했다. 에른스트 마하는 이 실험 결과가 에테르의 부존재를 증명하는 것이라고 처음으로 주장한 학자 중 한 명이었다. 아인슈타인은 상대성이론 가설로부터 로런츠-피츠제럴드 수축을 유도하여, 특수상대성이론이 실험 결과와 일관됨을 보였다. 특수 상대성 이론은 마이컬슨-몰리 실험의 결과를 자연스럽게 설명했으며, 이후 물리학의 새로운 패러다임으로 자리 잡았다. [54]

마이컬슨-몰리 실험의 영 결과가 아인슈타인에게 얼마나 영향을 미쳤는지는 논쟁의 여지가 있다. 일부 역사가는 특수 상대성 이론으로 가는 길에 중요한 역할을 하지 못했다고 주장하는 반면,[76][71] 다른 주장은 아인슈타인이 영향을 받았음을 시사한다.[53] 어쨌든 이 실험의 영 결과는 광속 불변성 개념이 널리, 빠르게 받아들여지는 데 도움이 되었다.[76]

하워드 퍼시 로버트슨(1949) 등은[72][73] 세 가지 실험의 조합만으로 로렌츠 변환을 완전히 유도할 수 있음을 밝혔다. (로버트슨-만수리-섹슬 검증 이론 참조)

- 마이컬슨-몰리 실험: 광속이 장치의 '방향'에 관계없이 독립적임을 보여주어 종방향(β)과 횡방향(δ) 길이 사이의 관계를 설정.

- 케네디-손다이크 실험(1932): 분할 빔의 경로 길이를 불균등하게 하여 실험을 수정, 광속이 서로 다른 관성 좌표계에서 장치의 '속도'에 관계없이 독립적임을 보여주었다. 길이 변화 외에 시간 변화도 발생해야 함을 입증하여 종방향 길이(β)와 시간 변화(α) 사이의 관계를 설정.

- 아이브스-스틸웰 실험(1938): 시간 지연에 따라 α를 측정.

이 실험 결과와 상대성 원리가 요구하는 로렌츠 변환의 군적 성격과 같은 이론적 이유를 결합하여 로렌츠 변환을 유도할 수 있다.

특수 상대성 이론과 로렌츠 위반에 대한 현대적 탐색을 광자, 전자, 핵자, 또는 중성미자 부문에서 테스트하기 위해 많은 고정밀 측정이 수행되었으며, 이들은 모두 상대성 이론을 확인한다.

5. 1. 특수 상대성 이론과 에테르의 부재

알베르트 아인슈타인은 1905년 특수 상대성 이론을 공식화하여 로렌츠 변환을 유도하고, 상대성 원리와 광속 불변성으로부터 길이 수축과 시간 지연을 유도하여 수축 가설에서 임시변통적인 성격을 제거했다. 아인슈타인은 이론의 역학적 기초와 시공간 개념의 수정을 강조했으며, 정지 에테르는 더 이상 그의 이론에서 아무런 역할을 하지 않았다.[54]이는 마이컬슨-몰리 실험의 영(null) 결과에 대한 더 우아하고 직관적인 설명을 가능하게 한다. 동행하는 좌표계에서 영 결과는 자명하다. 상대성 원리에 따라 장치가 정지 상태에 있는 것으로 간주할 수 있으므로 빔의 이동 시간은 동일하다. 장치가 움직이는 상대적인 좌표계에서는 "길이 수축과 로렌츠 변환"에서 설명한 것과 동일한 추론이 적용되지만, "에테르"라는 단어를 "비동행 관성 좌표계"로 바꿔야 한다. 아인슈타인은 1916년에 다음과 같이 적었다.[55]

특수 상대성 이론은 일반적으로 마이컬슨-몰리 영 결과를 포함하여 모든 음의 에테르 드리프트(또는 광속의 등방성) 측정에 대한 해결책으로 간주된다.

6. 현대적 실험과 검증

레이저와 메이저를 이용하면 정밀한 간섭계를 제작할 수 있어, 마이컬슨-몰리 실험은 매우 흔한 실험이 되었다.

알베르트 아인슈타인은 1905년 특수 상대성 이론을 발표하면서, 로렌츠 변환을 유도하고 상대성 원리와 광속 불변성으로부터 길이 수축과 시간 지연을 설명했다. 그는 에테르 가설의 임시변통적인 성격을 제거하고, 이론의 역학적 기초와 시공간 개념의 수정을 강조했다. 정지 에테르는 그의 이론에서 더 이상 아무런 역할을 하지 않았다. 아인슈타인은 맥스웰의 전자기학과 광행 에테르에 대한 증거 부족에 영향을 받았다.[54]

마이컬슨-몰리 실험의 영 결과가 아인슈타인에게 얼마나 영향을 미쳤는지는 논쟁의 여지가 있다. 일부 역사가는 특수 상대성 이론으로 가는 길에 중요한 역할을 하지 못했다고 주장하는 반면,[76][71] 다른 주장은 그가 영향을 받았음을 시사한다.[53] 어쨌든 이 실험의 영 결과는 광속 불변성 개념이 널리 받아들여지는 데 도움이 되었다.[76]

특수 상대성 이론은 마이컬슨-몰리 실험의 영 결과를 포함하여 모든 음의 에테르 드리프트(또는 광속의 등방성) 측정에 대한 해결책으로 여겨진다. 로렌츠 위반에 대한 현대적 탐색을 위해 광자, 전자, 핵자, 중성미자 등 다양한 분야에서 고정밀 측정이 수행되었으며, 이들은 모두 상대성 이론을 확인시켜준다.

21세기 초, 레이저, 메이저, 극저온 광학 공진기 등을 사용한 정밀한 마이컬슨-몰리형 실험이 다시 주목받았다. 이는 양자 중력 예측에서 특수 상대성 이론이 위배될 수 있다는 가능성과 관련이 있다. 2015년 현재, 광학 및 마이크로파 공진기 실험은 광속 이방성 한계를 Δ''c''/''c'' ≈ 10−18까지 향상시켰다. 이러한 실험에서는 CMB 정지 프레임을 기준으로 지구의 방향과 속도를 고려한다.

시계 비교 또는 휴즈-드레버 실험은 마이컬슨-몰리 실험 원리에 기반하지 않은, 즉 광학적 등방성 검증이 아닌 실험으로, 더욱 높은 정밀도를 달성했다. 이러한 종류의 현대적 실험은 로렌츠 불변성 원리를 가장 정확하게 확인시켜준다.[59]

6. 1. 중력파 검출에의 응용

아인슈타인은 자신의 일반 상대성 이론에서 중력파의 존재를 예측했다. 그러나 2006년까지 이 파동들은 간접적으로만 관측되었다. 최근 LIGO와 VIRGO 등에서 중력파를 직접 관측하기 위해 매우 정밀하고 수 킬로미터 크기의 마이컬슨 간섭계(페브리-페로 간섭계와 결합되어 사용됨)를 이용하고 있다.[98] LISA 프로젝트는 NASA와 ESA의 공동 임무로, 50만 킬로미터 길이의 마이컬슨 간섭계 3개를 우주 공간에 띄워 낮은 주파수의 중력파를 관측하는 것을 목표로 하고 있다.[99]7. 마이컬슨-몰리 실험에 대한 한국 과학계의 기여와 현대적 의의

한국의 과학자들은 마이컬슨-몰리 실험의 역사적, 과학적 의의를 깊이 이해하고, 이를 바탕으로 현대 물리학 연구에 활발히 참여하고 있다. 특히, 한국의 기초과학연구원(IBS)은 중력파 검출을 위한 국제 협력 연구에 참여하며, 마이컬슨-몰리 실험의 정신을 계승하고 있다.

마이컬슨과 몰리는 1887년 첫 번째 논문을 발표한 이후 서로 다른 실험을 진행했지만, 둘 다 이 분야에서 활동했으며, 이 실험의 다른 버전들이 점점 더 정교하게 수행되었다.[78][79] 몰리는 자신의 결과에 확신을 갖지 못하고, 1902년부터 1904년까지 데이턴 밀러(Dayton Miller)와 함께 추가적인 실험을 수행했으나, 이 역시 오차 범위 내에서 결과가 음성이었다.[35][36]

밀러는 점점 더 큰 간섭계를 사용했으며, 최종적으로 32m (유효) 팔 길이를 가진 간섭계를 윌슨 산 천문대 정상에서도 실험했다. 1920년대의 그의 측정값은 지구의 궤도 운동만으로 예상되는 30km/s 대신 약 10km/s에 달했다. 그는 부분적인 에테르 동반 또는 에테르 끌림 때문이라고 확신했지만, 상세한 설명을 시도하지는 않았다. 그는 자신의 결과의 모순성을 보여주는 비판과 햄마 실험(Hammar experiment)에 의한 반박을 무시했다.[12] 전 세계의 다른 실험자들은 정확도를 높이거나, 가능한 부작용을 제거하거나, 또는 둘 다 수행했다. 지금까지 아무도 밀러의 결과를 재현할 수 없었으며, 현대 실험 정확도는 이를 배제했다.[74]

1930년, 게오르그 요스(Georg Joos)는 열팽창 계수가 매우 낮은 압착 석영으로 제작된 21m 팔을 가진 자동화된 간섭계를 사용하여, 장치의 수십 번의 회전을 통해 무늬의 연속적인 사진 스트립 기록을 얻었다. 사진판에서 1/1000의 무늬 변위를 측정할 수 있었다. 주기적인 무늬 변위는 발견되지 않았으며, 에테르 바람의 상한은 1.5km/s로 설정되었다.[25]

빛 속도의 등방성에 대한 광학적 실험이 보편화되었으며,[14] 레이저와 메이저를 포함한 새로운 기술은 측정 정밀도를 상당히 향상시켰다.

다음은 마이컬슨-몰리 실험과 관련된 실험 결과들을 나타낸 표이다.

8. 참고 문헌

[15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51]

참조

[1]

서적

Albert Einstein: A Biography

https://archive.org/[...]

Penguin Group

[2]

문서

[3]

문서

[4]

문서

[5]

문서

[6]

서적

Special relativity

https://archive.org/[...]

Courier Dover Publications

[7]

웹사이트

The Mechanical Universe, Episode 41

https://www.youtube.[...]

[8]

서적

Physics for Scientists and Engineers, Volume 2

https://books.google[...]

Cengage Learning

[9]

간행물

Evidence Against Emission Theories

[10]

학술지

Is the speed of light independent of the velocity of the source

[11]

학술지

Velocity of Gamma Rays from a Moving Source

[12]

문서

[13]

arXiv

An Explanation of Dayton Miller's Anomalous "Ether Drift" Result

[14]

웹사이트

What is the experimental basis of Special Relativity?

http://math.ucr.edu/[...]

Relativity FAQ (2007)

[15]

학술지

Test of constancy of speed of light with rotating cryogenic optical resonators

[16]

학술지

Improved laser test of the isotropy of space

[17]

학술지

New Experimental Test of Special Relativity

[18]

학술지

New Experimental Test of Special Relativity

[19]

학술지

Laboratory Test of the Isotropy of Light Propagation at the 10−17 level

http://www.exphy.uni[...]

[20]

학술지

A New Æther-Drift Experiment

[21]

학술지

Test of the Isotropy of the Speed of Light Using a Continuously Rotating Optical Resonator

[22]

학술지

Rotating optical cavity experiment testing Lorentz invariance at the 10−17 level

[23]

학술지

A Repetition of the Michelson–Morley Experiment Using Kennedy's Refinement

https://authors.libr[...]

[24]

학술지

Test of Special Relativity or of the Isotropy of Space by Use of Infrared Masers

[25]

학술지

Die Jenaer Wiederholung des Michelsonversuchs

[26]

학술지

A Refinement of the Michelson–Morley Experiment

[27]

학술지

Experimental Establishment of the Relativity of Time

[28]

학술지

The Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether

https://zenodo.org/r[...]

[29]

학술지

Influence of Motion of the Medium on the Velocity of Light

[30]

학술지

On the Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether

[31]

학술지

On a method of making the wave-length of sodium light the actual and practical standard of length

http://www.ajsonline[...]

2015-01-02

[32]

학술지

On the feasibility of establishing a light-wave as the ultimate standard of length

http://www.ajsonline[...]

2015-01-02

[33]

학술지

Results of repetition of the Michelson–Morley experiment

[34]

학술지

Ether-Drift Experiments at Mount Wilson

[35]

학술지

Extract from a Letter dated Cleveland, Ohio, August 5th, 1904, to Lord Kelvin from Profs. Edward W. Morley and Dayton C. Miller

[36]

논문

Report of an experiment to detect the Fitzgerald–Lorentz Effect

[37]

논문

Modern Michelson–Morley experiment using cryogenic optical resonators

[38]

논문

Relativity tests by complementary rotating Michelson–Morley experiments

[39]

논문

Direct terrestrial test of Lorentz symmetry in electrodynamics to 10−18

[40]

논문

L'expérience de Michelson, réalisée en ballon libre

http://gallica.bnf.f[...]

[41]

논문

Nouveaux résultats obtenus par l'expérience de Michelson

http://gallica.bnf.f[...]

[42]

논문

L'absence du vent d'éther au Rigi

http://gallica.bnf.f[...]

[43]

논문

A new experimental test of special relativity

[44]

논문

Test of Lorentz Invariance in Electrodynamics Using Rotating Cryogenic Sapphire Microwave Oscillators

[45]

논문

Improved test of Lorentz invariance in electrodynamics using rotating cryogenic sapphire oscillators

[46]

논문

Über das Verhalten des Lichtes außerirdischer Lichtquellen

http://gallica.bnf.f[...]

[47]

논문

Experimental Search for Anisotropy in the Speed of Light

[48]

논문

Erratum: Experimental search for anisotropy in the speed of light

[49]

논문

Tests of Lorentz Invariance using a Microwave Resonator

https://digital.libr[...]

[50]

논문

Whispering Gallery Resonators and Tests of Lorentz Invariance

[51]

논문

Improved test of Lorentz invariance in electrodynamics

https://digital.libr[...]

[52]

서적

Mathematics of physics and engineering

https://books.google[...]

World Scientific

[53]

간행물

On the Role of the Michelson–Morley Experiment: Einstein in Chicago

[54]

논문

Zur Elektrodynamik bewegter Körper

1905-06-30

[54]

웹사이트

On the Electrodynamics of Moving Bodies

http://www.fourmilab[...]

Fourmilab

2009-11-27

[55]

간행물

Relativity: The Special and General Theory

H. Holt and Company

[56]

간행물

The Feynman Lectures on Physics

Addison Wesley Longman

[57]

서적

Physics at a Research University: Case Western Reserve, 1830–1990

Case Western Reserve University

[58]

서적

An American Scientist on the Research Frontier: Edward Morley, Community, and Radical Ideas in Nineteenth-Century Science

https://books.google[...]

Springer

[59]

논문

Modern tests of special relativity

http://docuserv.ligo[...]

2012-07-14

[60]

서적

Going Critical

Springer

[61]

논문

Über die experimentellen Grundlagen des Relativitätsprinzips (On the experimental foundations of the principle of relativity)

[62]

간행물

Attempt of a Theory of Electrical and Optical Phenomena in Moving Bodies

E.J. Brill

[63]

간행물

Electromagnetic phenomena in a system moving with any velocity smaller than that of light

[64]

문서

[65]

간행물

On a Possible Mode of Detecting a Motion of the Solar System through the Luminiferous Ether

[66]

논문

Conference on the Michelson–Morley Experiment Held at Mount Wilson, February, 1927

[67]

논문

The Ether-Drift Experiment and the Determination of the Absolute Motion of the Earth

[68]

서적

Albert Einstein's special theory of relativity. Emergence (1905) and early interpretation (1905–1911)

https://archive.org/[...]

Addison–Wesley

[69]

논문

Einstein's Investigations of Galilean Covariant Electrodynamics prior to 1905

http://philsci-archi[...]

[70]

간행물

On the Dynamics of the Electron

[71]

서적

Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy

https://books.google[...]

[72]

논문

Postulate versus Observation in the Special Theory of Relativity

https://cds.cern.ch/[...]

[73]

논문

A test theory of special relativity: III. Second-order tests

[74]

논문

New Analysis of the Interferometer Observations of Dayton C. Miller

[75]

논문

Michelson–Morley experiment

[76]

간행물

Einstein and Michelson: the Context of Discovery and Context of Justification

[77]

서적

Einstein's generation. The origins of the relativity revolution

University of Chicago Press

[78]

논문

The Michelson–Morley–Miller Experiments before and after 1905

[79]

서적

The Ethereal Aether: A History of the Michelson-Morley-Miller Aether-drift Experiments, 1880–1930

https://books.google[...]

University of Texas Press

[80]

서적

Conversations on the Dark Secrets of Physics

https://books.google[...]

Basic books

[81]

논문

Prof. Miller's Ether Drift Experiments

[82]

서적

A History of the Theories of Aether and Electricity

Longman, Green and Co.

[83]

논문

Special Relativity and the Michelson-Morley Interferometer

[84]

문서

講談社(1972) 第6章

[85]

문서

なお、この実験は現在のケース・ウェスタン・リザーブ大学で行なわれた。

[86]

문서

この実験は、エーテル (物理)|エーテル理論を初めて否定した物理学史における重要な役割を果たしたものとして知られている。同時に、「第二次科学革命の理論面の端緒」ともされている。

[87]

문서

水面を波が伝わるには水が、音波|音が伝わるためには空気などといった媒質が必要であることが知られており、光は真空であっても伝播することから、真空中でもなにか光を伝える媒質、すなわち「エーテル」が存在すると考えられていた。

[88]

문서

講談社(1972) p.139

[89]

간행물

A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field

http://users.df.uba.[...]

[90]

문서

小出(1997) p.143

[91]

문서

この測定実験は、静止エーテル中の理論としての初期マクスウェル方程式の正当性を示す意味もあることがわかる。

[92]

문서

講談社(1972) p.141

[93]

문서

これは、マクスウェルがデイヴィッド・ペック・トッドに宛てた手紙のことだと思われる。Even if we were sure of the theory of aberration, we can only get differences of position of stars, and in the terrestrial methods of determining the velocity of light, the light comes back along the same path again, so that the velocity of the earth with respect to the ether would alter the time of the double passage by a quantity depending on the square of the ratio of the earth’s velocity to that of light, and this is quite too small to be observed.

[94]

문서

手紙の中のくだりからわかるように、その測定の困難さからマクスウェル自身はそのような実験を全く仮想的なものだと考えていたようである。

[95]

문서

Conference on the Michelson-Morley Experiment

[96]

문서

New Analysis of the Interferometer Observations of Dayton C. Miller

[97]

문서

Cradle of Greatness: National and World Achievements of Ohio’s Western Reserve

Shaker Savings Association

[98]

문서

The Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether

[99]

문서

On the Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com