신기전

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

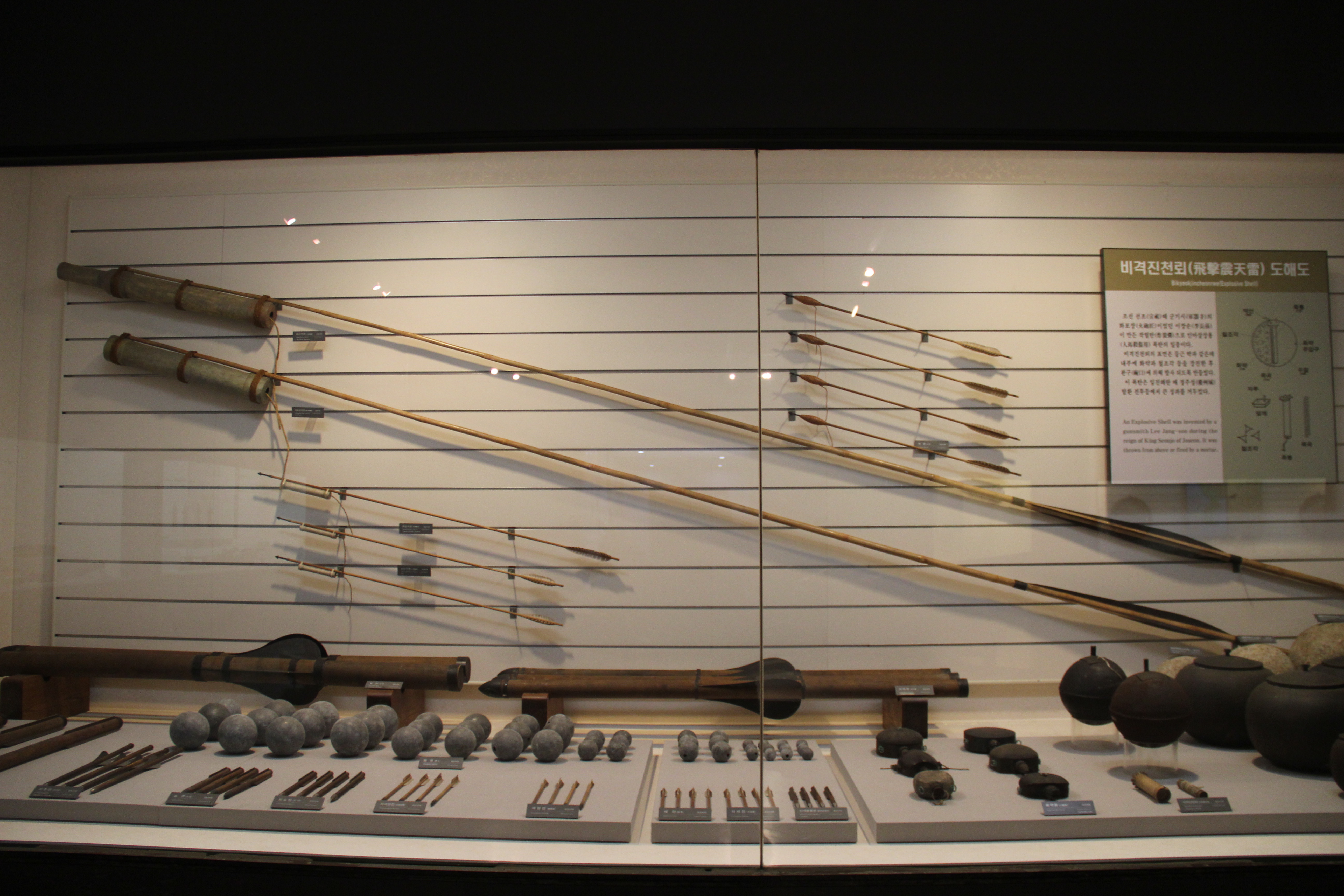

신기전은 14세기 후반부터 조선 시대에 걸쳐 사용된 한국의 로켓 무기이다. 왜구의 침략에 대응하기 위해 개발되었으며, 중국으로부터 화약 제조 기술을 얻어 제작되었다. 신기전은 소, 중, 대, 산화신기전의 네 가지 종류가 있으며, 각기 다른 크기와 사거리를 가지고 있다. 임진왜란 당시 권율 장군이 행주산성 전투에서 신기전을 활용하여 승리하는 등, 조선 시대 여러 전쟁에서 활용되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 초기 로켓공학 - 콩그리브 로켓

콩그리브 로켓은 19세기 초 윌리엄 콩그리브가 개발한 흑색 화약 기반의 군사용 로켓으로, 해군과 육군에서 도시나 함대 공격에 사용되었으나 부정확성과 짧은 사거리로 인해 점차 도태되어 윌리엄 헤일의 로켓으로 대체되었다. - 초기 로켓공학 - 화차 (무기)

화차는 고려 시대 최무선이 만든 주화를 시초로 조선 시대에 개발된 다연발 로켓 병기로, 문종 때 개량되어 화살이나 총통을 연발로 발사할 수 있으며 임진왜란 때 신기전 발사 용도로 널리 활용되어 행주산성 전투에서 큰 활약을 하였다. - 로켓 무기 - 미사일

미사일은 추진 장치와 유도 장치를 갖춘 무기로, 다양한 추진 방식과 유도 방식을 사용하며 사거리, 발사 플랫폼, 목표 등에 따라 여러 종류로 분류되고 10세기 초 중국의 화약 로켓에서 시작되어 현대에는 국제 안보에 중요한 영향을 미치는 무기체계이다. - 로켓 무기 - 로켓탄

로켓탄은 로켓 추진으로 발사되는 탄체의 총칭으로, 불화살에서 기원하여 심리적 무기로 사용되다가 현대전의 필수적인 무기 체계로 발전했으며, 설계 및 운용 형태, 발사 플랫폼에 따라 다양하게 분류된다. - 조선의 화기 - 홍이포

홍이포는 16세기에서 17세기 복건인들이 '홍모'라고 부르던 네덜란드인이나 포르투갈인이 만든 대포를 지칭하며, 명나라와 후금, 청나라에서 생산 및 사용되었고 명나라에서는 철과 청동을 결합한 정료대장군으로 개량되기도 했다. - 조선의 화기 - 중완구

2. 역사

신기전은 조선 세종 때 개발된 로켓형 화기이다. 1447년에는 소·중·대주화가 개발되어 사용되었고, 1448년에는 신기전으로 이름이 바뀌었다. 신기전에 대한 자세한 기록은 1474년에 편찬된 《국조오례서례》의 〈병기도설〉에 남아 있으며, 여기에는 소·중·대신기전 외에 산화신기전이 추가되어 총 4가지 종류의 신기전이 있었다.

신기전 도면은 오랫동안 알려지지 않았다가, 한국 역사학자들이 《國朝五禮序例|국조오례서례한국어》 부록에서 도면을 발견하였다. 채연석 학자가 이것이 잃어버린 신기전 도면임을 밝혀냈으며, 도면에는 나무 재료의 길이를 0.3mm 단위까지 상세하게 기록되어 있어 조선 왕조의 과학적 이해를 보여주는 중요한 자료로 평가받는다.

신기전은 초기에는 조선 북쪽 국경에서 여진족을 몰아내는 데 사용되었고, 이후 일본 해적의 침입을 막는 해안 방어에도 활용되었다. 조선 왕조 시대의 여러 전쟁에서 널리 사용되었으며, 임진왜란 행주산성 전투에서 권율 장군이 일본군을 상대로 승리한 것도 신기전의 역할이 컸다고 전해진다.[8]

2. 1. 개발 배경

14세기 후반, 일본 해적(왜구)에 맞서 해상 우위를 확보하기 위해 화살에 불을 붙인 화전이 사용되었는데, 이는 신기전의 전신이 되었다.[2][3] 한국은 중국으로부터 로켓과 화약, 그리고 그 제조법을 얻으려 했다. 그러나 중국은 화약 기술을 국가 기밀로 여겨 접근과 질산염 원료(중국에서만 발견 가능)의 무역을 제한했다. 따라서 한국은 화약 제조 비법을 직접 얻으려 했고, 1374년(또는 1376년) 경 최무선은 중국 상인에게 뇌물을 주고 화약 제조 비밀 공식과, 중국의 화기, 대포 기술에 대한 제한적인 기술 지식을 얻을 수 있었다. 그는 또한 일본과의 교역로에서 토양과 암석으로부터 질산 칼륨을 성공적으로 추출하여 한국 최초의 화약을 개발했다.[4]2. 2. 조선 초기의 발전

세종 29년(1447년)에는 소∙중∙대주화가 개발되었고, 세종 30년(1448년)에는 신기전(神機箭)으로 이름이 바뀌어 사용되었다. 신기전에 대한 자세한 내용은 1474년에 편찬된 《국조오례서례》의 〈병기도설〉에 남아 있는데, 여기에는 소∙중∙대신기전 외에 산화신기전(散火神機箭)이 추가되어 신기전의 종류가 총 4가지로 구분된다.[2][3]14세기 후반, 일본 해적(왜구)에 맞서 해상 우위를 확보하기 위해 화살에 불을 붙인 화전이 사용되었으며, 이는 신기전의 전신이 되었다. 한국은 중국으로부터 로켓과 화약 및 그 제조법을 얻으려 했으나, 중국은 화약 기술을 국가 기밀로 여겨 접근과 질산염 원료(중국에서만 발견 가능)의 무역을 제한했다. 이에 한국은 화약 제조 비법을 직접 얻고자 노력했고, 1374년(또는 1376년) 경 최무선은 중국 상인에게 뇌물을 주고 화약 제조 비밀 공식과, 중국의 화기, 대포 기술에 대한 제한적인 기술 지식을 얻을 수 있었다. 그는 또한 일본과의 교역로에서 토양과 암석으로부터 질산 칼륨을 성공적으로 추출하여 한국 최초의 화약을 개발했다.[4]

신기전에 대한 자세한 내용은 최근까지 알려지지 않았다. 한국 역사학자들은 《國朝五禮序例|국조오례서례한국어》의 부록으로 추가된 도면을 발견했지만, 학자 채연석이 이것이 잃어버린 신기전 도면임을 밝혀내기 전까지는 무엇인지 알지 못했다. 도면에는 나무 재료의 길이가 0.3mm 단위까지 상세하게 나와 있으며, 이는 조선 왕조의 과학적 이해를 보여주는 중요한 자료 중 하나이다.

신기전은 초기에 조선의 북쪽 국경에서 여진족 등 "오랑캐"를 몰아내고 북방 영토를 확장하는 데 주로 사용되었다. 이후에는 일본 해적에 대한 해안 방어에도 사용되었으며, 조선 왕조 동안의 여러 전쟁에서 널리 사용되었다. 임진왜란 당시, 권율 장군은 수적으로 우세한 일본군에 맞서 행주산성을 성공적으로 방어한 것을 신기전 덕분으로 여겼다.[8]

3. 종류 및 특성

신기전은 크기와 형태, 사용 목적에 따라 소신기전, 중신기전, 대신기전, 산화신기전 등으로 나뉜다. 소신기전은 가장 작고 기본적인 형태로, 화살에 화약통을 부착한 형태이다. 중신기전은 소신기전보다 크고 폭발 기능을 가진 소발화를 추가하여 파괴력을 높였다. 대신기전은 매우 큰 크기로, 더 많은 화약을 사용하여 사거리가 길지만, 화약 소모량이 많아 사용에 제한이 있었다. 산화신기전은 대신기전을 개량하여 2단 로켓(지화통)을 추가, 더 복잡한 공격 방식을 가진다.

3. 1. 소신기전

소신기전은 길이 110cm의 화살 앞부분에 약통이 붙어 있는 크기이다. 약통의 크기는 길이 15cm, 바깥쪽 지름이 2cm이다. 하나의 소신기전 약통엔 20g의 화약이 채워져 있다. 최근의 복원 발사시험으로 미뤄볼 때, 지면과 60도로 발사하면 평균 150m의 비행성능을 가진 것으로 평가된다. 신기전기와 결합시 한번에 100발을 난사할 수 있다. 신기전기에 100발을 장전하고 불을 붙이면 15발씩 동시에 발사된다. 소신기전의 쇠 촉에는 독약을 묻혀서 사용하였다. 소 신기전은 단순히 화약 주머니가 부착된 화살이었으며, 폭발 능력은 없었다. 화차에 의해 100개 단위로 발사되었으며, 사거리는 100m이었다.[5][7][8]3. 2. 중신기전

중신기전은 약통 앞부분에 '소발화(小發火)'라는 작은 폭탄이 달려있다. 화살대는 길이 145cm, 약통 길이 20cm, 반지름이 3cm이다. 목표지점으로 날아가 약통 앞부분에 달린 소발화가 폭발하도록 설계됐다. 소발화는 종이를 원통형으로 만들고 화약을 넣고 양끝을 막아 사용하는 폭탄이다. 화약에는 쇳가루가 들어 있어 폭발할 때 파편 역할을 한다. 중신기전은 발사 각도를 조절할 수 있는 발사대나 화살통에서 1발씩 발사된다. 1451년 문종 때 화차가 개발되면서 한 번에 100발씩 쏠 수 있도록 개량됐다. 복원된 중신기전 발사실험에서 흑색화약 50g을 넣고 60도로 발사했을 때 250m를 비행했다. 중신기전은 소신기전보다 멀리 날아가고 작은 폭탄까지 달려 전투에서 무척 효과적인 화약 무기였다. 중신기전은 대신기전과 동일한 구조와 기능을 가졌지만, 크기가 13cm로 작아 사거리가 150m로 제한되었다.[7] 그러나 폭발성 탄두는 여전히 모래밭에 30cm 깊이의 구덩이를 만들 만큼 강력했다.[8][5]3. 3. 대신기전

대신기전은 길이 5.3m의 큰 대나무 앞부분에 길이 70cm, 지름 10cm의 대형 약통이 달려있다. 종이로 된 약통에는 최대 3kg의 흑색화약을 채운다. 약통 앞부분에는 길이 23cm, 지름 7.5cm의 대신기전 발화통이라는 대형 폭탄이 달려있다. 이 폭탄은 목표물 도착 전후에 점화선에 의해 자동으로 폭발하도록 설계되어 있다. 사정거리는 400~500m 정도다.조선왕조실록에 따르면 대신기전은 압록강과 두만강 중류 지방에 있던 4군 6진에서 여진족의 침략을 막기 위해 주로 사용된 것으로 보인다. 그러나 대신기전은 중신기전에 비해 60배나 많은 흑색화약을 써야 했고, 당시 가장 큰 대포였던 장군화통(將軍火筒)보다도 3배나 많은 화약을 사용하는 등 너무 많은 화약 소모량 때문에 수명이 길지 않았던 것으로 보인다.[5]

3. 4. 산화신기전

산화신기전은 ‘불을 흩뜨리는 신기전’으로 대신기전 약통 윗부분을 비워놓고 그곳에 로켓의 일종인 지화통(地火筒)과 소형 폭탄인 소발화통을 묶어 사용하였다. 지화통은 종이를 말아서 만들었으며 길이는 13.5cm, 지름은 2.5cm로 중신기전과 소신기전 약통의 중간 정도 크기다. 지화통은 땅에 묻어놓고 적이 접근하면 불을 붙여 하늘로 불을 뿜게 하여 적을 도망가게 하는 로켓 화기의 한 종류이다. 2009년 11월 27일 산화신기전 발사실험에서 비행 중 2단 로켓인 지화통에 불을 붙이는 데 성공하였다. 산화신기전은 발사하면 포물선을 그리며 500~600m를 비행해 내려가면서 지화통이 점화되고 지화통은 소발화통이라는 폭탄과 함께 빠르게 적진으로 날아가며 폭발한다.참조

[1]

서적

The new Korea: an inside look at South Korea's economic rise

https://books.google[...]

AMACOM Div American Mgmt Assn

2012-05-30

[2]

간행물

Fifty Wonders of Korea, Volume 2, Korean Spirit and Culture Series

https://docs.google.[...]

Korean Spirit & Culture Promotion Project

[3]

서적

Science and Technology in Korean History: Excursions, Innovations, and Issues

https://books.google[...]

Jain Publishing Company

[4]

웹사이트

Seoul National University

http://seer.snu.ac.k[...]

[5]

웹사이트

신기전(神機箭)

http://www.koreandb.[...]

2007-09-26

[6]

웹사이트

Nolruwa.pcBee.co.kr

http://www.pcbee.co.[...]

2006-09-13

[7]

웹사이트

Gwahak Jilmoon QnA

http://user.chol.com[...]

2007-03-11

[8]

웹사이트

절대강국을 꿈꾼 세종의 비밀병기 <신기전>

http://blog.daum.net[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com