아르바니트인

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

아르바니트인은 중세 시대에 오늘날 알바니아 남부 지역에서 그리스로 이주한 알바니아인들의 후손을 지칭한다. 이들은 주로 그리스 본토 남동부, 아티카, 보이오티아, 펠로폰네소스 반도 북동부 등지에 거주하며, 아르바니티카라는 알바니아어 방언을 사용한다. 중세 시대 이주 이후, 아르바니트인들은 그리스 독립 전쟁에서 중요한 역할을 했으며, 그리스 사회에 동화되어 그리스인으로 정체성을 갖게 되었다. 20세기 이후, 알바니아 국민 국가 수립과 함께 알바니아인과의 관계는 더욱 분리되었으며, 아르바니티카는 멸종 위기에 놓인 언어로 간주된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 알바니아계 그리스인 - 파나요티스 코네

파나요티스 코네는 알바니아 태생의 그리스 은퇴 축구 선수로, 공격형 미드필더로 활약하며 여러 유럽 클럽과 그리스 국가대표팀에서 뛰어난 기술과 득점 능력을 보여주었다. - 알바니아계 그리스인 - 이레네 파파스

그리스의 배우이자 가수인 이레네 파파스는 그리스 비극 영화에서 강렬한 연기를 선보이며 국제적인 명성을 얻었고, 다양한 영화에 출연했으며, 음악 활동도 병행했다. - 표시 이름과 문서 제목이 같은 위키공용분류 - 라우토카

라우토카는 피지 비치레부섬 서부에 위치한 피지에서 두 번째로 큰 도시이자 서부 지방의 행정 중심지로, 사탕수수 산업이 발달하여 "설탕 도시"로 알려져 있으며, 인도에서 온 계약 노동자들의 거주와 미 해군 기지 건설의 역사를 가지고 있고, 피지 산업 생산의 상당 부분을 담당하는 주요 기관들이 위치해 있다. - 표시 이름과 문서 제목이 같은 위키공용분류 - 코코넛

코코넛은 코코넛 야자나무의 열매로 식용 및 유지로 사용되며, 조리되지 않은 과육은 100g당 354kcal의 열량을 내는 다양한 영양 성분으로 구성되어 있고, 코코넛 파우더의 식이섬유는 대부분 불용성 식이섬유인 셀룰로오스이며, 태국 일부 지역에서는 코코넛 수확에 훈련된 원숭이를 이용하는 동물 학대 문제가 있다. - 한국어 위키백과의 링크가 위키데이터와 같은 위키공용분류 - 라우토카

라우토카는 피지 비치레부섬 서부에 위치한 피지에서 두 번째로 큰 도시이자 서부 지방의 행정 중심지로, 사탕수수 산업이 발달하여 "설탕 도시"로 알려져 있으며, 인도에서 온 계약 노동자들의 거주와 미 해군 기지 건설의 역사를 가지고 있고, 피지 산업 생산의 상당 부분을 담당하는 주요 기관들이 위치해 있다. - 한국어 위키백과의 링크가 위키데이터와 같은 위키공용분류 - 코코넛

코코넛은 코코넛 야자나무의 열매로 식용 및 유지로 사용되며, 조리되지 않은 과육은 100g당 354kcal의 열량을 내는 다양한 영양 성분으로 구성되어 있고, 코코넛 파우더의 식이섬유는 대부분 불용성 식이섬유인 셀룰로오스이며, 태국 일부 지역에서는 코코넛 수확에 훈련된 원숭이를 이용하는 동물 학대 문제가 있다.

2. 명칭

'아르바니테스'라는 명칭은 중세 알바니아의 지명에서 유래했으며, 폴리비우스에 의해 'Arvon' (Άρβων/Arvonel-Latn) 형태로 처음 등장했다.[11] 이후 11세기와 12세기 비잔틴 작가들에 의해 'Arvanon' (Άρβανον/Arvanonel-Latn) 또는 'Arvana' (Άρβανα/Arvanael-Latn) 형태로 다시 나타났다.[11] 이 명칭은 처음에는 해당 지역 주민을, 이후에는 모든 알바니아어 사용자를 지칭했다.[11]

'아르바니테스'(Αρβανίτεςel)는 그리스어에서, 'italic=no/Arbëreshëaat' 또는 'italic=no/Arbërorëaat'는 아르바니티카에서 사용된다. 표준 알바니아어(italic=no/Arvanitë, Arbëreshë, Arbërorësq)에서는 이 세 이름이 모두 사용된다.

'아르바니테스'는 '알바니아인'과 혼용되기도 했으나, 19세기와 20세기 초 그리스에서는 ''알바니''(Alvani, 알바니아인)라는 이름이 공식 문서에서 주로 사용되었고, ''아르바니테스''(Αρβανίτες)는 그리스어에서 더 대중적인 표현이었다.[12] 20세기에는 알바니아 사람들을 지칭할 때는 ''Αλβανοί''를, 그리스-아르바니테스를 지칭할 때만 ''Αρβανίτες''를 사용하여 민족적 분리를 강조했다.

에피루스와 서 마케도니아의 소규모 기독교 알바니아어 사용 인구 집단에게 '아르바니테스'라는 용어가 적용되는지는 불확실하다.[13] 이들은 자신과 알바니아 국적자를 모두 지칭할 때 ''Shqiptarë''라는 이름을 사용하고 그리스 국가 정체성을 옹호한다.[7][13]

3. 역사

그리스의 아르바니트인은 중세 시대에 오늘날 남부 알바니아 지역에서 남쪽으로 이동한 알바니아인 정착민에서 유래했다.[18][19] 이러한 알바니아인의 그리스 이주는 13세기 말과 14세기 초에 처음 기록되었다. 이 이주의 이유는 완전히 명확하지 않으며 여러 가지가 있을 수 있다. 많은 경우 알바니아인들은 당시의 비잔틴 및 라틴 통치자들의 초청을 받았다. 그들은 전쟁, 전염병 및 기타 이유로 인해 인구가 대거 감소한 지역을 재정착시키기 위해 고용되었고, 병사로 고용되었다.[22][23] 나중의 일부 이동은 또한 오스만 제국 정복 이후 이슬람화를 피하려는 동기에서 비롯된 것으로 여겨진다.

알바니아인 집단은 1268년 초에 미하일 두카스의 용병으로 테살리아로 이동했다.[24] 부아, 말라카시오이 및 마자라키의 알바니아 부족은 14세기 초 요안니스 6세 칸타쿠제노스의 '역사'에서 테살리아 산에 사는 "말 안 듣는" 유목민으로 묘사되었다. 그들의 수는 약 12,000명이었다. 칸타쿠제노스는 1332년경에 비잔틴 황제를 섬기고 여름에 테살리아의 저지대를 사용하는 대가로 그에게 조공을 바치기로 한 그들의 조약을 설명한다.[25] 알바니아 집단은 1330년대에 파나리에 군사 기지를 받았고, 14세기 말과 오스만 제국의 이 지역 점령으로 테살리아의 군사 구조의 필수적인 부분이 되었다. 비잔틴 자료에서 페테르와 요한 세바스토풀로스라는 두 명의 군사 지도자가 파르살라와 도모코스의 작은 마을을 통제했다.[26] 오스만 제국의 통치는 1392-93년에 라리사를 점령하면서 14세기 말에 시작되었고 15세기 초에 굳어졌다. 그럼에도 불구하고 이 시대 내내 오스만 제국의 통치는 테살리아의 산악 지역에 근거를 둔 그리스인, 알바니아인 및 블라흐인 집단에 의해 위협받았다.[27]

남부 그리스로의 주요 이주 물결은 1350년부터 시작되어 14세기 중반에 절정에 달했고, 1600년경에 끝났다. 알바니아인들은 처음에는 테살리아에, 다음은 아티카에, 마지막으로 펠로폰네소스에 도달했다.[28] 10,000명에 달하는 알바니아인 정착민의 더 큰 집단 중 하나는 테오도르 1세 팔레올로고스의 통치 기간 동안 아르카디아에, 그 후 메세니아, 아르골리스, 엘리스 및 아카이아 주변의 더 남부 지역에 정착했다. 1418년경, 알바니아의 정치적 권력이 패배했던 아이톨리아, 아카르나니아 및 아르타에서 도망친 것으로 보이는 두 번째 대규모 집단이 도착했다. 1417년 오스만 제국의 침략 이후, 알바니아에서 온 다른 집단들이 서부 그리스를 건너 아카이아에 잠입했을 수 있다.[29] 정착한 알바니아인들은 유목 생활 방식을 실천했고, 소규모 마을로 흩어졌다.[30]

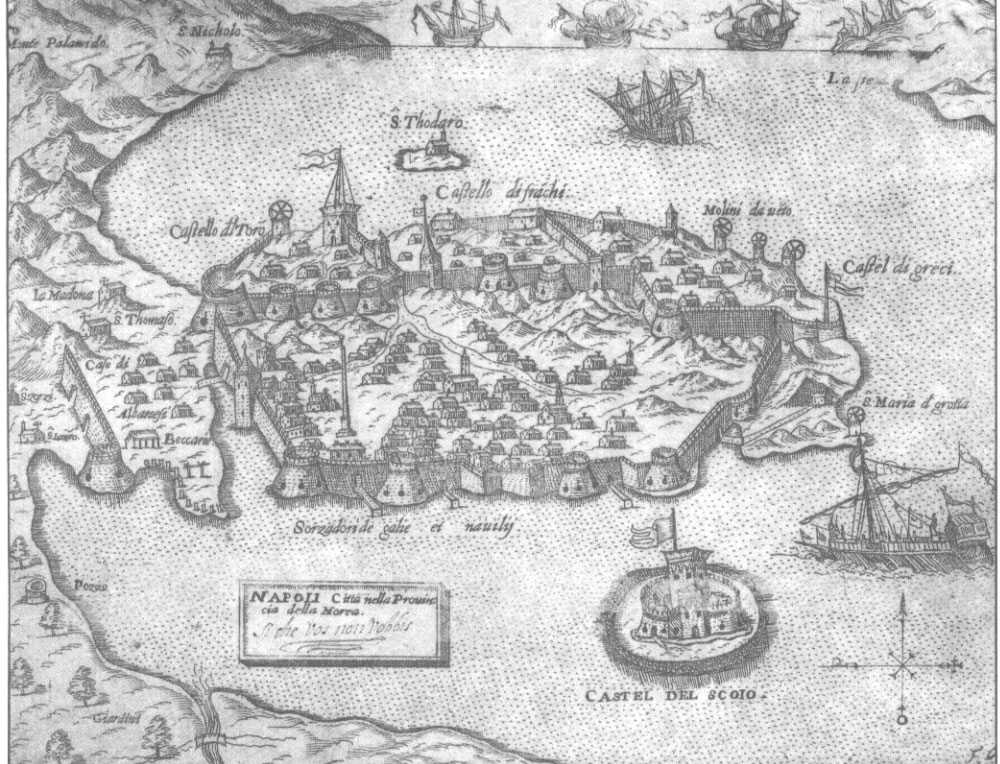

1453년, 알바니아인들은 토마스와 데메트리오스 팔레올로고스에 대항하여 만성적인 불안정과 터키에 대한 조공 납부로 인해 반란을 일으켰고, 그들은 또한 당시 마누엘 칸타쿠제노스를 공동 지도자로 한 지역 그리스인과 합류했다.[32][33] 오스만 정복 이후, 많은 알바니아인들이 이탈리아로 도망쳐 주로 아르베레시 마을인 칼라브리아와 시칠리아에 정착했다. 반면에, 남아있는 알바니아인을 통제하기 위한 노력으로, 15세기 후반 동안 오스만 제국은 그들에게 유리한 조세 정책을 채택했는데, 이는 아마도 비잔틴의 유사한 관행을 이어받은 것일 것이다. 이 정책은 16세기 초에 중단되었다.[34] 아르바니테스는 1463년부터 1715년 사이에 오스만 제국에 대항하여 베네치아 공화국 편에서 전쟁에 자주 참여했다.[35]

그리스 독립 전쟁 동안 많은 아르바니테스는 오스만 제국에 대항하여 그리스 편에서 싸우는 데 중요한 역할을 했고, 종종 그리스 민족의 영웅으로 여겨졌다. 발칸 반도에서 현대 국가와 국민 국가가 형성되면서, 아르바니테스는 그리스 민족의 필수적인 부분으로 간주되었다. 1899년, 독립 영웅의 후손을 포함한 그리스의 아르바니테스의 주요 대표자들은 그리스 외부에 있는 동료 알바니아인들에게 공동 알바니아-그리스 국가 건설에 참여할 것을 촉구하는 선언문을 발표했다.[36]

그리스 독립 전쟁 이후, 아르바니테스는 메갈리 이데아의 팽창주의적 개념을 실현하는 데 크게 기여했으며, 이는 오스만 제국 내의 모든 그리스인 인구를 해방시키는 것을 목표로 했으며, 1922년 그리스-터키 전쟁의 종식으로 중단되었다.[37]

20세기 동안, 알바니아 국민 국가가 수립된 후, 그리스의 아르바니테스는 알바니아인들과 훨씬 더 강하게 분리되기 시작하여 그리스인으로서의 민족적 정체성을 강조했다. 동시에, 이전 수십 년 동안 많은 아르바니테스가 동화적인 입장을 유지하여[38] 전통 언어가 점진적으로 상실되고 젊은 세대가 그리스어로 이동하게 되었다는 제안이 있었다.

특히 1936–1941년 이오안니스 메탁사스의 민족주의적 8월 4일 정권 하에서는 그리스 국가 기관들이 아르바니티카 사용을 적극적으로 억제하고 억압하는 정책을 따랐다.[39] 제2차 세계 대전과 그리스 내전 이후 수십 년 동안 많은 아르바니테스는 아르바니티카를 포기하고, 1976년까지 그리스의 공식 변종으로 남아있는 고풍스러운 카타레부사를 포함한 단일 언어 사용을 강요받았다. 이러한 추세는 주로 1967–1974년 그리스 군사 정권 동안 만연했다.[40]

3. 1. 중세 이주

그리스의 아르바니트인은 중세 시대에 오늘날 남부 알바니아 지역에서 남쪽으로 이동한 알바니아인 정착민에서 유래했다.[18][19] 이들의 그리스 이주는 13세기 말과 14세기 초에 처음 기록되었다. 이주의 정확한 이유는 알려지지 않았지만, 비잔틴 및 라틴 통치자들의 초청, 전쟁 및 전염병 등으로 감소한 인구를 보충하기 위한 목적, 병사 고용, 오스만 제국 정복 이후 이슬람화 회피 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 것으로 보인다.[22][23]

1268년 초, 알바니아인 집단은 미하일 두카스의 용병으로 테살리아에 이동했다.[24] 14세기 초, 부아, 말라카시오이 및 마자라키 부족은 요안니스 6세 칸타쿠제노스에 의해 테살리아 산에 사는 "말 안 듣는" 유목민으로 묘사되었다. 이들은 약 12,000명이었으며, 1332년경 비잔틴 황제를 섬기고 조공을 바치는 대가로 테살리아 저지대를 사용하는 조약을 맺었다.[25] 1330년대에 파나리에 군사 기지를 받았고, 14세기 말 오스만 제국의 점령까지 테살리아 군사 구조의 중요한 부분이 되었다. 파르살라와 도모코스는 페테르와 요한 세바스토풀로스라는 두 명의 군사 지도자가 통제했다.[26] 오스만 제국의 통치는 1392-93년 라리사 점령을 시작으로 14세기 말에 시작되어 15세기 초에 굳어졌지만, 테살리아 산악 지역의 그리스인, 알바니아인, 블라흐인 집단에 의해 위협받았다.[27]

1350년부터 14세기 중반에 절정에 달하고 1600년경에 끝난 남부 그리스로의 주요 이주 물결은 테살리아를 시작으로 아티카, 펠로폰네소스로 이어졌다.[28] 테오도르 1세 팔레올로고스 통치 기간 동안 10,000명에 달하는 알바니아인 정착민이 아르카디아와 메세니아, 아르골리스, 엘리스, 아카이아 주변 지역에 정착했다. 1418년경, 아이톨리아, 아카르나니아, 아르타에서 도망친 것으로 보이는 두 번째 대규모 집단이 도착했다. 1417년 오스만 제국의 침략 이후, 다른 알바니아인 집단이 서부 그리스를 건너 아카이아에 잠입했을 수 있다.[29] 이들은 유목 생활을 하며 소규모 마을에 흩어져 살았다.[30]

1453년, 알바니아인들은 토마스와 데메트리오스 팔레올로고스에 대항하여 반란을 일으켰고, 지역 그리스인과 합류하여 마누엘 칸타쿠제노스를 지도자로 삼았다.[32][33] 오스만 정복 이후, 많은 알바니아인들이 칼라브리아와 시칠리아 등 이탈리아로 도망쳐 아르베레시 마을에 정착했다. 오스만 제국은 15세기 후반 동안 남아있는 알바니아인에게 유리한 조세 정책을 채택했으나, 16세기 초에 중단되었다.[34] 아르바니테스는 1463년부터 1715년 사이에 베네치아 공화국 편에서 오스만 제국에 대항하여 전쟁에 참여했다.[35]

3. 2. 오스만 제국 시기

오스만 제국 시기 그리스의 아르바니트인은 중세 시대에 남부 알바니아 지역에서 남쪽으로 이동한 알바니아인 정착민의 후손이다.[18][19] 이들의 이주는 13세기 말과 14세기 초에 처음 기록되었으며, 비잔틴 제국 및 라틴 제국 통치자들의 초청, 전쟁 및 전염병으로 인한 인구 감소 지역 재정착, 용병 고용, 이슬람화 회피 등 다양한 이유로 이루어졌다.[22][23]

알바니아인 집단은 1268년 초 미하일 2세 콤네노스 두카스의 용병으로 테살리아에 처음 이동했다.[24] 14세기 초 요안니스 6세 칸타쿠제노스의 '역사'에는 부아, 말라카시오이, 마자라키 부족이 테살리아 산에 사는 유목민으로 묘사되어 있으며, 이들은 1332년경 비잔틴 황제에게 조공을 바치기로 했다.[25] 1330년대에 파나리에 군사 기지를 받았고, 14세기 말 오스만 제국의 점령까지 테살리아 군사 구조의 중요한 부분이 되었다.[26] 오스만 제국의 통치는 1392-93년 라리사 점령과 함께 시작되어 15세기 초에 굳어졌지만, 테살리아 산악 지역의 그리스인, 알바니아인, 블라흐인 집단에 의해 계속 위협받았다.[27]

1350년부터 1600년경까지 알바니아인들은 테살리아를 시작으로 아티카, 펠로폰네소스 등으로 이주했다.[28] 테오도르 1세 팔레올로고스 통치 기간 동안 10,000명 이상의 알바니아인 정착민이 아르카디아와 메세니아, 아르골리스, 엘리스, 아카이아 등지에 정착했다. 1418년경에는 아이톨리아, 아카르나니아, 아르타에서 도망친 것으로 보이는 두 번째 대규모 집단이 도착했고, 1417년 오스만 제국 침략 이후 또 다른 집단이 아카이아에 잠입했을 수 있다.[29] 이들은 유목 생활을 하며 소규모 마을에 흩어져 살았다.[30]

1453년, 알바니아인들은 토마스와 데메트리오스 팔레올로고스에 대항하여 반란을 일으켰고, 지역 그리스인과 합류하여 마누엘 칸타쿠제노스를 지도자로 삼았다.[32][33] 오스만 정복 이후 많은 알바니아인들이 칼라브리아와 시칠리아 등 이탈리아로 도망쳤다. 오스만 제국은 15세기 후반 동안 알바니아인에게 유리한 조세 정책을 채택했으나 16세기 초에 중단했다.[34] 아르바니테스는 1463년부터 1715년 사이에 오스만 제국에 대항하여 베네치아 공화국 편에서 전쟁에 참여했다.[35]

그리스 독립 전쟁에서 많은 아르바니테스가 그리스 편에서 중요한 역할을 했고, 그리스 민족 영웅으로 여겨졌다. 발칸 반도에서 현대 국가와 국민 국가가 형성되면서, 아르바니테스는 그리스 민족의 필수적인 부분으로 간주되었다. 1899년, 그리스의 아르바니테스 대표자들은 공동 알바니아-그리스 국가 건설에 참여할 것을 촉구하는 선언문을 발표했다.[36] 그리스 독립 전쟁 이후, 아르바니테스는 메갈리 이데아 실현에 기여했으며, 이는 1922년 그리스-터키 전쟁 종식으로 중단되었다.[37]

20세기, 알바니아 국민 국가 수립 후, 그리스의 아르바니테스는 알바니아인과 분리되어 그리스인으로서의 정체성을 강조했다. 많은 아르바니테스가 동화적인 입장을 유지하여[38] 전통 언어가 점진적으로 상실되고 젊은 세대가 그리스어로 이동했다. 특히 1936–1941년 이오안니스 메탁사스의 8월 4일 정권 하에서는 아르바니티카 사용을 억제하고 억압하는 정책이 시행되었다.[39] 제2차 세계 대전과 그리스 내전 이후 수십 년 동안 많은 아르바니테스는 아르바니티카를 포기했고, 1967–1974년 그리스 군사 정권 동안 이러한 추세가 만연했다.[40]

3. 3. 그리스 독립 전쟁

그리스 독립 전쟁에서 아르바니트인들은 중요한 역할을 수행했다.[84][85] 라스코리나 부불리나는 필리키 에테리아의 여성 회원으로 활약했다.[84] 이드라 섬 출신의 게오르기오스 쿤투리오티스는 제독을 역임했으며, 잠시 총리직을 맡기도 했다.[85] 이오안니스 오를란도스, 오디세아스 안드루초스, 라자로스 쿤투리오티스, 안드레아스 미아울리스, 디미트리스 플라푸타스, 하지아니 메크시스, 아나스타시오스 차마도스 등도 그리스 독립 전쟁에서 중요한 역할을 한 아르바니트인들이다.

3. 4. 현대 그리스

4. 인구

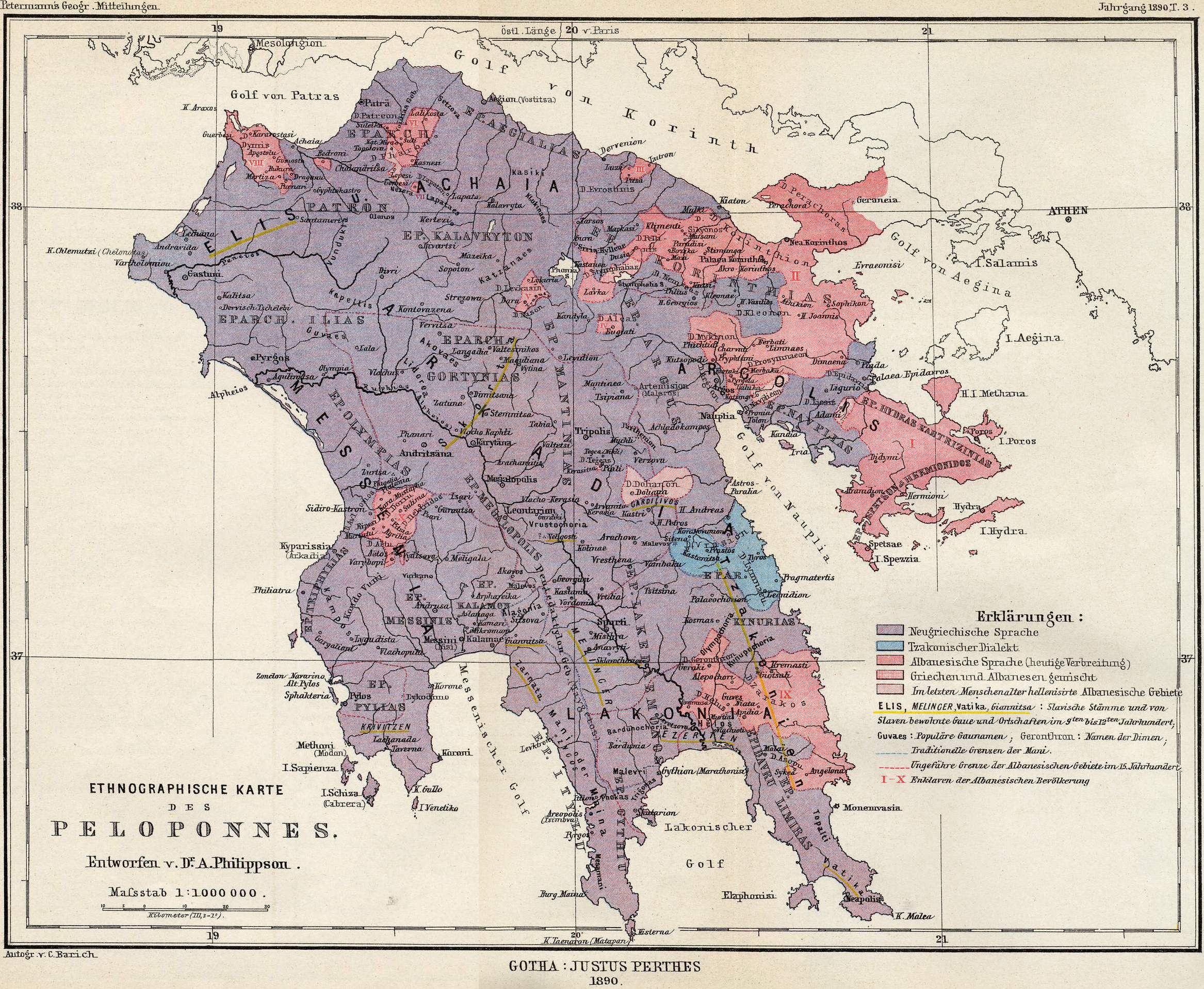

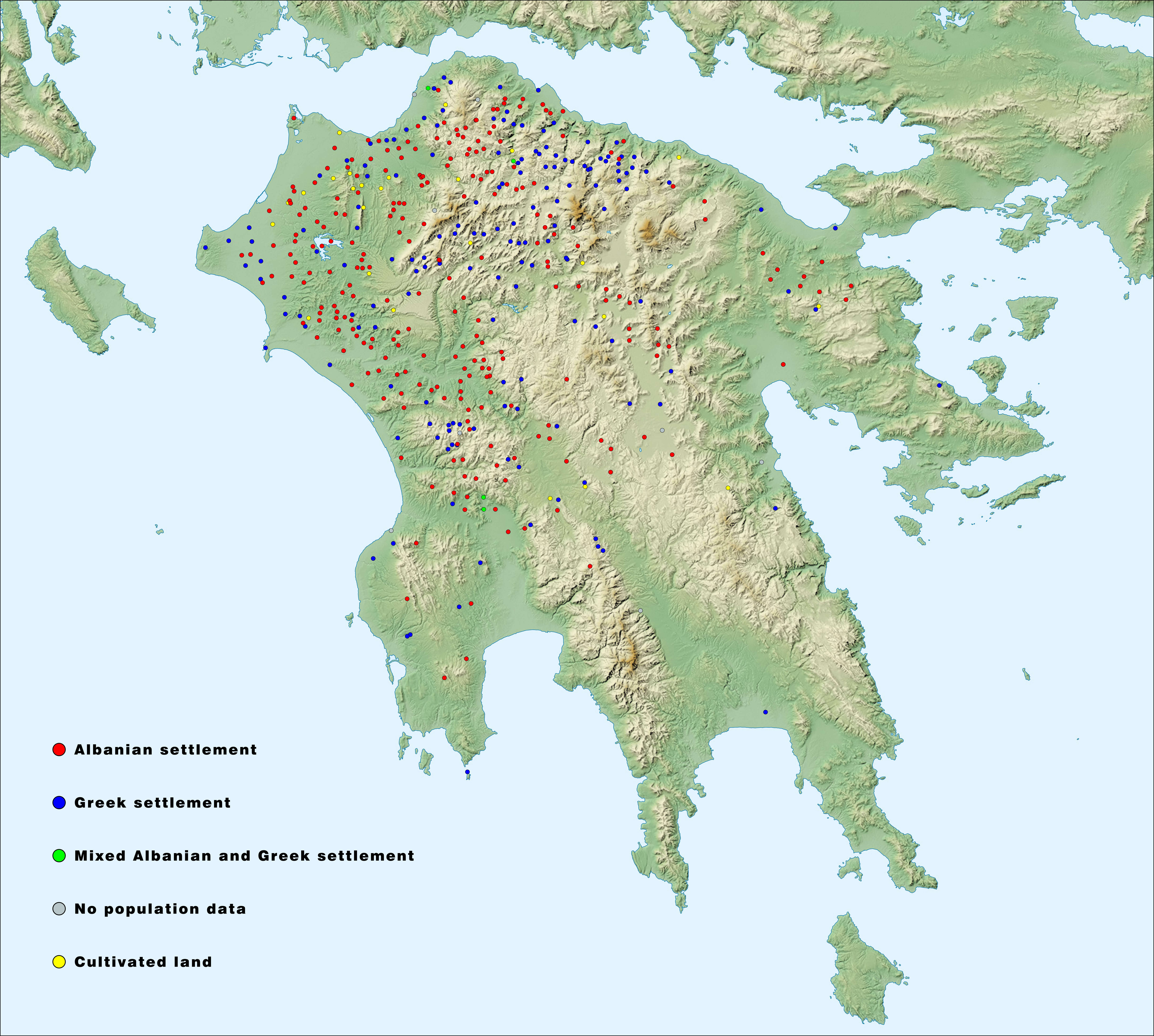

아르바니테스의 인구 추정치는 시대별, 조사 기관별로 다양하다. 15세기 중반 베네치아 자료에 따르면 당시 펠로폰네소스 반도에 3만 명의 알바니아인이 살고 있었던 것으로 추정된다.[45] 1460년부터 1463년까지의 오스만 제국 세금 장부에는 펠로폰네소스 반도의 알바니아인 가구는 4,672가구(41.63%), 미혼 남성은 463명(33.75%), 과부는 218명(27.95%)이었다.[41] 19세기 중반, 요한 게오르크 폰 한은 그리스 전역의 아르바니테스 수를 173,000명에서 200,000명 사이로 추정했다.[49] 조지 핀레이는 1861년 인구 조사에 따르면 그리스 전체 인구 약 110만 명 중 아르바니테스 수가 약 20만 명으로 추정했다.[46] 1887년과 1889년 사이의 조사에 따르면, 펠로폰네소스 반도와 인접한 포로스, 히드라, 스페체스 3개 섬의 약 73만 명의 주민 중 아르바니테스는 90,253명으로 전체 인구의 12.3%를 차지했다.[47][48]

1928년 그리스 인구 조사에서는 "알바니아어 사용" 시민이 18,773명,[50] 1951년에는 22,736명으로 나타났다.[51] 이후 아르바니테스 수에 대한 추정치는 25,000명에서 200,000명까지 다양하다.

아르바니테스는 주로 그리스 본토 남동부, 즉 아티카 (특히 동 아티카), 남부 보이오티아, 펠로폰네소스 반도 북동부, 에우보이아 섬 남부, 안드로스 섬 북부, 사로니코스 만의 여러 섬(살라미스, 히드라, 포로스, 아기스트리, 스페체스)에서 발견된다.[52] 펠로폰네소스 반도의 다른 지역과 프티오티스에도 정착지가 있으며, 케아, 프사라, 아이기나, 키트노스, 스코펠로스, 이오스, 사모스 섬에도 정착했으나, 이후 그리스 인구에 동화되었다.[53]

다른 그리스 인구와 마찬가지로 아르바니테스도 마을에서 아테네를 비롯한 도시로 이주해 왔으며, 이는 젊은 세대의 언어 상실에 기여했다.

5. 언어

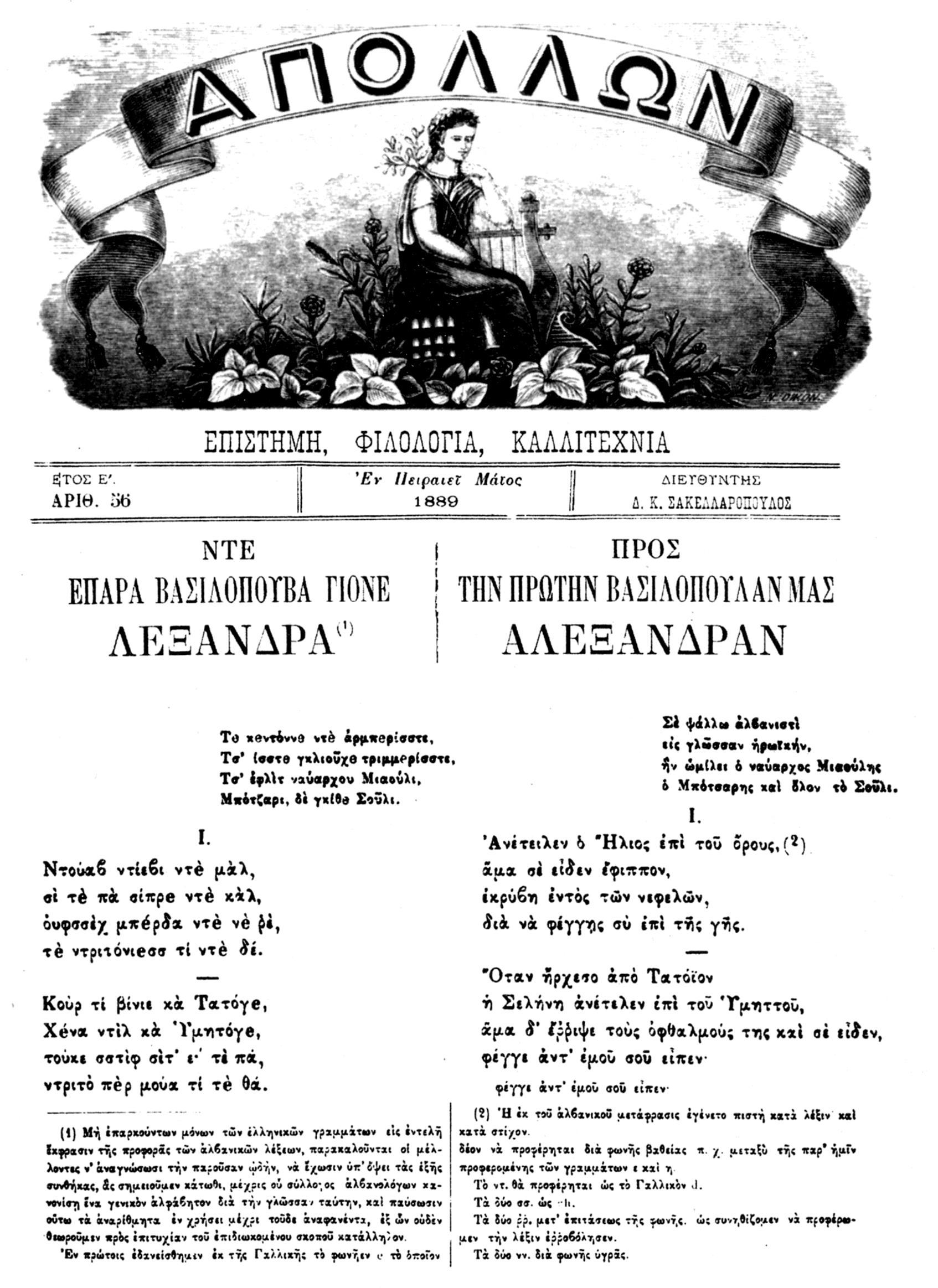

아르바니티카는 알바니아어의 방언으로, 주로 다른 토스크 알바니아어 변종과 유사한 특징을 공유한다. '아르바니티카'라는 이름과 이에 상응하는 고유어인 아르베리슈트[54]는 민족명 '아르바니테스'에서 유래되었으며, 이는 다시 오늘날 알바니아의 지역을 지칭했던 중세 시대의 지명인 아르베나(Άρβαναel)에서 유래되었다.[55] 이의 고유어(아르베로레, 아르베레셰 등)는 일반적으로 알바니아인들이 스스로를 지칭하는 명칭으로 사용되었다.

20세기까지 아르바니티카는 그리스에서 일반적으로 '알바니아어'라고 불렸지만, 아르바니테스들이 자신들의 민족적 정체성을 그리스인으로 표현하고자 하는 바람은 이 언어가 알바니아어와 동일하다는 인식을 거부하는 입장을 낳았다.[56] 최근 아르바니테스들은 자신들의 언어와 알바니아어의 관련성에 대해 매우 불확실한 인식을 가지고 있었다.[57] 아르바니티카는 거의 구어체 언어이기 때문에, 아르바니테스들은 또한 알바니아에서 사용되는 표준 알바니아어와 실질적인 관계가 없는데, 그들은 이 형태를 글쓰기나 미디어에서 사용하지 않기 때문이다. 아르바니티카와 알바니아어 간의 언어적 유사성 또는 차이점에 대한 문제는 1990년대 초, 다수의 알바니아 이민자들이 그리스로 들어와 지역 아르바니티카 공동체와 접촉하면서 특히 부각되었다.[58]

1980년대부터 아르바니테스의 문화 및 언어 유산을 보존하기 위한 몇몇 조직적인 노력이 있었다. 아르바니티카를 장려하는 가장 큰 조직은 "그리스 아르바니티카 연맹"(Αρβανίτικος Σύλλογος Ελλάδοςel)이다.[59]

아르바니티카는 현재 그리스에서 법적 지위가 없기 때문에 멸종 위기에 놓인 것으로 간주된다. 이 언어는 또한 그리스 교육 시스템의 어떤 단계에서도 제공되지 않는다. 사회 변화, 정부 정책, 대중의 무관심 또한 이 언어의 쇠퇴에 기여했다.[18]

5. 1. 언어 사용 실태

아르바니티카는 알바니아어의 방언으로, 주로 다른 토스크 알바니아어 변종과 유사한 특징을 공유한다. '아르바니티카'라는 이름과 이에 상응하는 고유어인 아르베리슈트[54]는 민족명 '아르바니테스'에서 유래되었으며, 이는 다시 오늘날 알바니아의 지역을 지칭했던 중세 시대의 지명인 아르베나(그리스어: Άρβανα)에서 유래되었다.[55] 이의 고유어(아르베로레, 아르베레셰 등)는 일반적으로 알바니아인들이 스스로를 지칭하는 명칭으로 사용되었다.20세기까지 아르바니티카는 그리스에서 일반적으로 '알바니아어'라고 불렸지만, 아르바니테스들이 자신들의 민족적 정체성을 그리스인으로 표현하고자 하는 바람은 이 언어가 알바니아어와 동일하다는 인식을 거부하는 입장을 낳았다.[56] 최근 아르바니테스들은 자신들의 언어와 알바니아어의 관련성에 대해 매우 불확실한 인식을 가지고 있었다.[57] 아르바니티카는 거의 구어체 언어이기 때문에, 아르바니테스들은 또한 알바니아에서 사용되는 표준 알바니아어와 실질적인 관계가 없는데, 그들은 이 형태를 글쓰기나 미디어에서 사용하지 않기 때문이다. 아르바니티카와 알바니아어 간의 언어적 유사성 또는 차이점에 대한 문제는 1990년대 초, 다수의 알바니아 이민자들이 그리스로 들어와 지역 아르바니티카 공동체와 접촉하면서 특히 부각되었다.[58]

1980년대부터 아르바니테스의 문화 및 언어 유산을 보존하기 위한 몇몇 조직적인 노력이 있었다. 아르바니티카를 장려하는 가장 큰 조직은 "그리스 아르바니티카 연맹"()이다.[59]

아르바니티카는 현재 그리스에서 법적 지위가 없기 때문에 멸종 위기에 놓인 것으로 간주된다. 이 언어는 또한 그리스 교육 시스템의 어떤 단계에서도 제공되지 않는다. 사회 변화, 정부 정책, 대중의 무관심 또한 이 언어의 쇠퇴에 기여했다.[18]

5. 2. 언어 인식

아르바니티카는 알바니아어의 방언으로, 주로 다른 토스크 알바니아어 변종과 유사한 특징을 공유한다.[54] '아르바니티카'라는 이름과 이에 상응하는 고유어인 아르베리슈트[54]는 민족명 '아르바니테스'에서 유래되었으며, 이는 다시 오늘날 알바니아의 지역을 지칭했던 중세 시대의 지명인 아르베나(그리스어: Άρβανα)에서 유래되었다.[55] 아르바니테스들은 자신들의 언어를 아르베로레(Arbërore), 아르베레셰(Arbëreshë) 등으로 불렀는데, 이는 알바니아인들이 스스로를 지칭하는 명칭이기도 하다.20세기까지 아르바니티카는 그리스에서 일반적으로 '알바니아어'라고 불렸지만, 아르바니테스들이 자신들의 민족적 정체성을 그리스인으로 표현하고자 하는 바람은 이 언어가 알바니아어와 동일하다는 인식을 거부하는 입장을 낳았다.[56] 아르바니티카는 거의 구어체 언어이기 때문에, 아르바니테스들은 알바니아에서 사용되는 표준 알바니아어와 실질적인 관계가 없는데, 그들은 이 형태를 글쓰기나 미디어에서 사용하지 않기 때문이다. 최근 아르바니테스들은 자신들의 언어와 알바니아어의 관련성에 대해 매우 불확실한 인식을 가지고 있었다.[57] 아르바니티카와 알바니아어 간의 언어적 유사성 또는 차이점에 대한 문제는 1990년대 초, 다수의 알바니아 이민자들이 그리스로 들어와 지역 아르바니티카 공동체와 접촉하면서 특히 부각되었다.[58]

1980년대부터 아르바니테스의 문화 및 언어 유산을 보존하기 위한 몇몇 조직적인 노력이 있었다. 아르바니티카를 장려하는 가장 큰 조직은 "그리스 아르바니티카 연맹"(Αρβανίτικος Σύλλογος Ελλάδοςel)이다.[59]

아르바니티카는 현재 그리스에서 법적 지위가 없기 때문에 멸종 위기에 놓인 것으로 간주된다. 이 언어는 또한 그리스 교육 시스템의 어떤 단계에서도 제공되지 않는다. 사회 변화, 정부 정책, 대중의 무관심 또한 이 언어의 쇠퇴에 기여했다.[18]

5. 3. 언어 보존 노력

아르바니티카는 알바니아어의 방언으로, 주로 다른 토스크 알바니아어 변종과 유사한 특징을 공유한다. '아르바니티카'라는 이름과 이에 상응하는 고유어인 아르베리슈트[54]는 민족명 '아르바니테스'에서 유래되었으며, 이는 다시 오늘날 알바니아의 지역을 지칭했던 중세 시대의 지명인 아르베나(그리스어: Άρβανα)에서 유래되었다.[55]20세기까지 아르바니티카는 그리스에서 일반적으로 '알바니아어'라고 불렸지만, 아르바니테스들이 자신들의 민족적 정체성을 그리스인으로 표현하고자 하는 바람은 이 언어가 알바니아어와 동일하다는 인식을 거부하는 입장을 낳았다.[56] 아르바니티카는 거의 구어체 언어이기 때문에, 아르바니테스들은 또한 알바니아에서 사용되는 표준 알바니아어와 실질적인 관계가 없는데, 그들은 이 형태를 글쓰기나 미디어에서 사용하지 않기 때문이다. 아르바니티카와 알바니아어 간의 언어적 유사성 또는 차이점에 대한 문제는 1990년대 초, 다수의 알바니아 이민자들이 그리스로 들어와 지역 아르바니티카 공동체와 접촉하면서 특히 부각되었다.[58]

1980년대부터 아르바니테스의 문화 및 언어 유산을 보존하기 위한 몇몇 조직적인 노력이 있었다. 아르바니티카를 장려하는 가장 큰 조직은 "그리스 아르바니티카 연맹"(Αρβανίτικος Σύλλογος Ελλάδοςel)이다.[59]

아르바니티카는 현재 그리스에서 법적 지위가 없기 때문에 멸종 위기에 놓인 것으로 간주된다. 이 언어는 또한 그리스 교육 시스템의 어떤 단계에서도 제공되지 않는다. 사회 변화, 정부 정책, 대중의 무관심 또한 이 언어의 쇠퇴에 기여했다.[18]

6. 사회와 문화

6. 1. 파라(Fara)

'''파라'''(φάραel, 알바니아어에서 "씨앗", "후손"을 의미하며,[77] 원시 알바니아어 '*pʰarā'[78]에서 유래)는 족보 모델로, 알바니아 부족 시스템의 "피스"와 유사하다. 아르바니트인들은 대부분 오스만 제국 통치 기간 동안 파라(φάρες)로 조직되었다.[79] ''선조''는 군벌이었고, 파라는 그를 따라 이름 지어졌다.[79] 아르바니트 마을에서 각 파라는 계보 기록을 보관할 책임이 있었으며 (등록 사무소 참조), 이는 오늘날까지 지역 도서관의 역사적 문서로 보존되고 있다.[80] 보통, 아르바니트 마을에는 여러 파라가 있었고, 때로는 이해관계가 상충되는 프라트리로 조직되기도 했다. 이러한 프라트리는 오래가지 못했는데, 각 파라의 지도자가 프라트리의 지도자가 되기를 원했고, 다른 사람에게 이끌리고 싶어하지 않았기 때문이다.[80]6. 2. 여성의 역할

전통적인 아르바니트 사회에서 여성들은 비교적 강한 지위를 가졌다. 여성들은 자신의 파라와 관련된 공공 문제에 발언권을 가졌으며 종종 무기를 소지하기도 했다.[84] 과부들은 남편의 지위와 특권을 상속받을 수 있었고, 따라서 라스카리나 부부리나처럼 파라 내에서 지도적인 역할을 얻을 수 있었다.[84]

6. 3. 전통 의상

아르바니트인의 전통 의상은 과거 이웃 민족들과 구별되는 독특한 의상을 포함했다.[82][83] 그리스 본토의 아르바니트 남성은 주름 장식 스커트 또는 킬트인 푸스타넬라를 착용했으며, 일부 에게해 섬에 거주하는 남성은 선원 그리스인들의 헐렁한 바지를 입었다.[82][83]아르바니트 여성들은 자수가 많이 놓인 셔츠를 입는 것으로 알려졌다.[82] 그들은 또한 실크로 자수가 많이 놓인 "푼디" 또는 가운과 같은 의복을 입었으며, 본토에서는 두꺼운 흰색 울 코트인 "시구니"를 입었다.[82][83] 에게해 섬의 아르바니트 여성들은 터키의 영향을 받은 실크 가운을 입었다.[83] 아르바니트 여성 의복에 대한 용어는 그리스어가 아닌 아르바니티카로 사용되었다.[82]

6. 4. 아르바니테스 민요

전통적인 아르바니트 민요는 아르바니트 사회의 사회적 가치와 이상에 대한 귀중한 정보를 제공한다.7. 정체성과 관계

7. 1. 그리스인과의 관계

아르바니트인들은 19세기까지 그리스인들과 민족적으로 구별되는 것으로 여겨졌다.[62] 아르바니트인들은 그리스인을 지칭하는 ''shkljira'', 그리스어를 지칭하는 ''shkljerishtë''와 같은 단어를 사용했는데, 이는 최근 수십 년 동안 부정적인 의미를 내포하고 있었다.[60] 이 단어들은 북부 알바니아인들이 슬라브족을 멸시하는 용어인 ''shqa''와 관련이 있으며,[61] "인접한 외국인"이라는 의미의 라틴어 ''sclavus''에서 유래했다.[61]그리스 독립 전쟁과 그리스 내전에 참여하면서 아르바니트인들은 점차 그리스 사회에 동화되었다.[62] 기독교 정교회라는 공통된 종교는 동화의 주요 원인이었다.[63] 아르바니트 공동체에 대한 사회학적 연구에서는 아르바니트인들 사이에 특별한 "민족적" 정체성이 존재하지만, '알바니아 또는 알바니아 민족에 속한다'는 인식은 없다고 밝혔다.[8] 많은 아르바니트인들은 스스로를 그리스인으로 정체화하며, 알바니아인이라는 명칭을 불쾌하게 여기기도 한다.[56] 자크 레비는 아르바니트인들을 "19세기 전반기에 그리스 민족 정체성에 통합되었고 자신들을 결코 소수 민족으로 여기지 않는 알바니아어를 사용하는 사람들"이라고 설명한다.[64]

아르바니트인과 다른 알바니아어를 사용하는 사람들 사이의 관계는 복잡했다. 그리스 독립 전쟁 당시 아르바니트인들은 그리스 혁명가들과 함께 무슬림 알바니아인들에 대항하여 싸웠다.[65][66] 예를 들어, 아르바니트인들은 1821년 트리폴리차 학살에 참여하여 무슬림 알바니아인들을 학살했고,[65] 바르두니아 지역의 일부 무슬림 알바니아어 사용자는 전쟁 후 정교회로 개종했다.[66] 최근 아르바니트인들은 알바니아 이민자들에 대해 엇갈린 시각을 보인다. 부정적인 견해는 알바니아 이민자들을 "공산주의자", "후진국" 출신,[67] 또는 의심스러운 도덕과 종교를 가진 기회주의자로 인식하는 것이다.[68] 반면, 1980년대 후반과 1990년대 초반에는 언어적 유사성과 정치적 좌파라는 이유로 알바니아 이민자들과 연대감을 표명하는 아르바니트인들도 있었다.[69][70] 과거 알바니아 무슬림 인구가 함께 살았던 이유로, 그리스 에피루스와 같은 다른 정교 알바니아어 사용 공동체와의 관계는 종교적 문제로 인해 불신을 받기도 한다.[71]

그리스 사회에서 아르바니트인과 아르바니티카는 경멸적으로 여겨지기도 했다.[72] 이는 아르바니트인들이 자신의 언어에 대해 부정적인 태도를 갖게 하고, 동화를 가속화하는 요인이 되었다.[73] 독재 이후, 아르바니트인들은 펠라스기안 이론을 통해 그리스 사회 내에서 재활했다.[74] 이 이론은 아르바니트인들을 현대 그리스인과 그들의 문화의 조상 및 친척이라고 주장하여 긍정적인 이미지를 부여했다.[74] 펠라스기안 이론은 그리스 내 및 알바니아에서 온 다른 알바니아어 사용 인구에 의해 차용되기도 했지만,[74] 현대 학자들은 이 이론을 신화로 간주한다.[75]

1990년대 알바니아 대통령 살리 베리샤가 그리스 내 알바니아 소수 민족 문제를 제기했지만, 아르바니트 문화 협회는 이에 격분하며 반발했다.[76]

7. 2. 알바니아인과의 관계

아르바니트인들은 19세기까지 그리스인들과 민족적으로 구별되는 것으로 여겨졌다.[62] 아르바니트인들은 그리스인을 지칭하는 ''shkljira'', 그리스어를 지칭하는 ''shkljerishtë''와 같은 단어를 사용했는데, 이 단어들은 최근 수십 년 동안 부정적인 의미를 내포하고 있었다.[60] 이러한 단어들은 북부 알바니아인들이 슬라브족을 멸시하는 용어인 ''shqa''와 관련이 있으며,[61] 궁극적으로 "인접한 외국인"이라는 의미의 라틴어 ''sclavus''에서 유래했다.[61]그리스 독립 전쟁과 그리스 내전에 참여하면서 아르바니트인들 사이에서 동화가 증가했다.[62] 기독교 정교회 신앙을 공유한 것이 동화의 주요 원인이었다.[63] 사회학적 연구에서는 아르바니트인들 사이에 특별한 "민족적" 정체성이 존재하지만, '알바니아 또는 알바니아 민족에 속한다'는 감각은 발견되지 않았다.[8] 많은 아르바니트인들은 스스로를 그리스인으로 정체화하며, 알바니아인으로 불리는 것을 불쾌하게 생각한다.[56] 자크 레비는 아르바니트인들을 "19세기 전반기에 그리스 민족 정체성에 통합되었고 자신들을 결코 소수 민족으로 여기지 않는 알바니아어를 사용하는 사람들"이라고 묘사한다.[64]

아르바니트인과 다른 알바니아어를 사용하는 사람들 간의 관계는 복잡하다. 그리스 독립 전쟁 당시 아르바니트인들은 그리스 혁명가들과 함께 무슬림 알바니아인들에 대항하여 싸웠다.[65][66] 예를 들어, 아르바니트인들은 1821년 트리폴리차 학살에 참여하여 무슬림 알바니아인들을 학살했으며,[65] 바르두니아 지역의 일부 무슬림 알바니아어 사용자는 전쟁 후 정교회로 개종했다.[66] 최근 그리스 내 알바니아 이민자들에 대해 아르바니트인들은 엇갈린 의견을 보인다. 부정적인 견해는 알바니아 이민자들이 "공산주의자"이고 "후진국"에서 왔다는 인식,[67] 또는 의심스러운 도덕, 행동 및 종교에 대한 무시를 가진 기회주의적인 사람들이라는 인식 때문이다.[68] 1980년대 후반과 1990년대 초반에는 언어적 유사성과 정치적 좌파라는 이유로 알바니아 이민자들과 연대감을 표명한 아르바니트인들도 있었다.[69][70] 과거 알바니아 무슬림 인구가 함께 살았던 그리스 에피루스와 같은 다른 정교 알바니아어 사용 공동체와의 관계도 종교적 문제로 인해 불신을 받기도 한다.[71]

그리스어 사용 인구 사이에서 아르바니트인과 아르바니티카는 과거에 경멸적으로 여겨졌으며,[72] 이는 아르바니트인들이 자신의 언어에 대해 부정적인 태도를 갖게 하여 동화를 가속화했다.[73] 독재 이후, 아르바니트인들은 펠라스기안 이론의 전파를 통해 그리스 사회 내에서 재활했다.[74] 이 이론은 아르바니트인들을 현대 그리스인과 그들의 문화의 조상 및 친척이라고 주장하여 긍정적인 이미지를 부여했지만,[74] 현대 학자들에 의해 신화로 간주되어 거부되었다.[75]

1990년대 알바니아 대통령 살리 베리샤가 그리스 내 알바니아 소수 민족 문제를 제기했지만, 아르바니트 문화 협회는 이에 격분하며 반발했다.[76]

8. 주요 인물

참조

[1]

웹사이트

"Lexico.com, v. Arvanite"

https://web.archive.[...]

[2]

논문

A phenomenological view of language shift

[3]

문서

[4]

서적

Ethnic Identity in Greek Antiquity

Cambridge University Press

[5]

문서

[5]

문서

[6]

문서

[7]

논문

Culture, Civilization, and Demarcation at the Northwest Borders of Greece

[8]

문서

[9]

서적

Wir sind die Deinen: Studien zur albanischen Sprache, Literatur und Kulturgeschichte, dem Gedenken an Martin Camaj (1925–1992) gewidmet [We are his people: Studies on the Albanian language, literature and cultural history, dedicated to the memory of Martin Camaj (1925–1992)]

Otto Harrassowitz Verlag

[10]

서적

Handbuch der Südosteuropa-Linguistik

Otto Harrassowitz Verlag

[11]

문서

History

[11]

문서

Alexiad

[12]

논문

The Muslim Chams of Northwestern Greece: The grounds for the expulsion of a "non-existent" minority community

http://ejts.revues.o[...]

European Journal of Turkish Studies

[13]

문서

[14]

문서

[15]

문서

[16]

웹사이트

Albanian, Tosk: A language of Albania

http://www.ethnologu[...]

Ethnologue

[17]

웹사이트

Albanian, Arvanitika: A language of Greece

http://www.ethnologu[...]

Ethnologue

[18]

서적

Encyclopedia of the World's Minorities

https://books.google[...]

Taylor & Francis

2017-03-06

[19]

논문

Οι όροι 'Αλβανοί' και 'Αρβανίται' και η πρώτη μνεία του ομωνύμου λαού εις τας πηγάς του ΙΑ' αιώνος.

[20]

문서

[21]

서적

The Late Medieval Balkans: A critical survey from the late twelfth century to the Ottoman conquest

University of Michigan Press

[22]

서적

Ethnologia Balkanica

https://books.google[...]

Waxmann Verlag

2017-03-06

[23]

서적

A Greek Countryside: The Southern Argolid from Prehistory to the Present Day

https://books.google[...]

Stanford University Press

2017-03-06

[24]

서적

Perspectives On Albania

Springer

1992

[25]

웹사이트

Texts and Documents of Albanian History

http://albanianhisto[...]

2021-10-09

[26]

서적

Latins and Greeks in the Eastern Mediterranean After 1204

Routledge

2012

[27]

논문

Splintered Medieval Hellenism : The Semi-Autonomous State of Thessaly (A.d. 1213/1222 to 1454/1470) and ITS Place in History

http://www.jstor.org[...]

1998

[28]

문서

[29]

문서

[30]

문서

[31]

문서

[32]

서적

Mediaeval Greece

https://books.google[...]

Yale University Press

1981

[33]

문서

[34]

문서

[35]

서적

Ντρέδες: Στην πρώτη γραμμή της Ελληνικής Παλιγγενεσίας

Militos

[36]

간행물

First published in ''Ελληνισμός'', Athens 1899, 195–202. Quoted in Gkikas 1978:7–9.

[37]

서적

Ντρέδες: Στην πρώτη γραμμή της Ελληνικής Παλιγγενεσίας

Militos

[38]

문서

Tsitsipis (1981), Botsi (2003).

[39]

문서

GHM (1995), Trudgill/Tzavaras (1977). See also Tsitsipis (1981), Botsi (2003).

[40]

문서

Gefou-Madianou, pp. 420–421. "Those speakers of Arvanitika who were living in or near the capital came under greater criticism since their presence allegedly embodied the infection that contaminated the purity of the ethnic heritage. Thus, some decades later, during the dictatorship of August 4, 1936, the communities of Arvanites suffered various forms of persecution at the hands of the authorities, though during the 1940s their position improved somewhat as their members helped other Greek soldiers and officers serving in the Albanian front. Later, during the 1950s, 1960s, and early 1970s, especially during the years of the military junta (1967–74), their lot was undermined once more as the Greek language, and especially katharevousa during the junta, was actively and forcibly imposed by the government as the language of Greek nationality and identity."

[41]

문서

Liakopoulos

[42]

문서

Liakopoulos

[43]

문서

Liakopoulos

[44]

문서

Liakopoulos

[45]

문서

Era Vranoussi, Deux documents byzantins inedits sur la presence des Albanais dans le Peloponnese au XVe siecle in The Medieval Albanians, NHRF, Institute for Byzantine Research, p. 294

[46]

서적

Greek-Albanian Entanglements since the Nineteenth Century: A History

https://books.google[...]

Taylor & Francis

2023

[47]

학술지

Arvanitika: The long Hellenic centuries of an Albanian variety

https://www.degruyte[...]

1998

[48]

학술지

Zur ethnographie des Peloponnes

https://zs.thulb.uni[...]

Justus Perthes (publishing company)

1890

[49]

서적

Albanesische Studien

[50]

서적

World directory of minorities

https://books.google[...]

Minority Rights Group International

[51]

서적

Markusse Jan, Territoriality in national minority arrangements: European-wide legal standards and practices, in Gertjan Dijkink & Hans Knippenberg (eds.) The Territorial Factor, Vossiuspers UvA, Amsterdam, 2001, p. 260, table 12.1.

https://books.google[...]

google.gr

2017-03-06

[52]

문서

Travellers in the 19th century were unanimous in identifying [[Plaka]] as a heavily "Albanian" quarter of Athens. [[John Hobhouse, 1st Baron Broughton|John Cam Hobhouse]], writing in 1810, quoted in John Freely, ''Strolling through Athens'', p. 247: "The number of houses in Athens is supposed to be between twelve and thirteen hundred; of which about four hundred are inhabited by the Turks, the remainder by the Greeks and Albanians, the latter of whom occupy above three hundred houses."

[53]

문서

Jochalas, Titos P. (1971): Über die Einwanderung der Albaner in Griechenland: Eine zusammenfassene Betrachtung ["On the immigration of Albanians to Greece: A summary"]. München: Trofenik. pg. 89–106.

[54]

문서

Misspelled as ''Arberichte'' in the ''Ethnologue'' report, and in some other sources based on that.

[55]

문서

Babiniotis 1998

[56]

웹사이트

GHM 1995

http://www.greekhels[...]

greekhelsinki.gr

2017-03-06

[57]

문서

Breu (1985: 424) and Tsitsipis (1983).

[58]

문서

Botsi (2003), Athanassopoulou (2005).

[59]

웹사이트

Arvanitic League of Greece

http://www.arvasynel[...]

arvasynel.gr

2017-03-06

[60]

문서

Tsitsipis. ''Language change and language death''. 1981. pp. 100–101. "The term /evjeni̇́stika/ meaning "polite", used by the young speaker to refer to Greek, is offered as synonymous to /shkljiri̇́shtika/ one of the various morphological shapes of the Arvanitika word /shkljeri̇́shtë/ which refers to "the Greek language". Thus, Greek is equated with the more refined, soft, and polite talk. The concept of politeness is occasionally extended from the language to its speakers who are the representatives of the urban culture. In conversations in Kiriaki, I heard the word /shklji̇́ra/ (fem.) referring to a city women who exhibits polite and fancy behavior according to the local view. As I stated in the introduction to this dissertation, most of the occurrences of the term /shkljeri̇́shtë/ are not socially marked, and simply refer to the Greek language. But a few are so marked and these are the ones that reflect the speakers' attitudes. The term /shkljeri̇́shtë/ is ambiguous. This ambiguity offers a valuable clue to the gradual shift in attitudes. It points to the more prestigious Greek language and culture, and also has a derogatory sense. In my data only the first meaning of the socially marked senses of the word occurs."; pp. 101–102. "The second meaning is offered by Kazazis in his description of the Arvanitika community of Sofikó, in the Peloponnese (1976:48):{{nbsp}}... two older people from Sofiko told me independently that, to the not-so-remote past, it was those who spoke Greek with their fellow-Arvanites who were ridiculed. Even today, if an older inhabitant of Sofiko were to speak predominantly in Greek with his fellow villagers of the same age, he would be called i shkljerishtúarë, literally "Hellenized" but used here as a derogatory term denoting affectation. One of those two informants, a woman, said that, until about 1950, it was a shame for a girl in Sofiko to speak Greek with her peers, for that was considered as "putting on airs." In Spata, /shkljeri̇́shtë/ is used only to refer to "the Greek language" although speakers are aware of the other meanings of the word."

[61]

서적

Pipa, Arshi (1989). ''The politics of language in socialist Albania''. East European Monographs. p. 178. "North Albanian call Slavs shqé (sg. shqá

[62]

서적

Hall, Jonathan M. ''Ethnic Identity in Greek Antiquity''. Cambridge University Press, 2000, p. 29, {{ISBN|0-521-78999-0}}.

[63]

서적

Manifold identities: studies on music and minorities

https://books.google[...]

Cambridge Scholars Press

[64]

서적

From Geopolitics to Global Politics: A French Connection

https://books.google[...]

Psychology Press

2001

[65]

학술논문

Heraclides, Alexis (2011). ''[http://eprints.lse.ac.uk/45693/1/GreeSE%20No51.pdf The essence of the Greek-Turkish rivalry: national narrative and identity]''. Academic Paper. The London School of Economics and Political Science. p. 15. "On the Greek side, a case in point is the atrocious onslaught of the Greeks and Hellenised Christian Albanians against the city of Tripolitza in October 1821, which is justified by the Greeks ever since as the almost natural and predictable outcome of more than '400 years of slavery and dudgeon'. All the other similar atrocious acts all over Peloponnese, where apparently the whole population of Muslims (Albanian and Turkish-speakers), well over twenty thousand vanished from the face of the earth within a spat of a few months in 1821 is unsaid and forgotten, a case of ethnic cleansing through sheer slaughter (St Clair 2008: 1–9, 41–46) as are the atrocities committed in Moldavia (were the "Greek Revolution" actually started in February 1821) by prince Ypsilantis."

[66]

학술지

Andromedas, John N. (1976). "Maniot folk culture and the ethnic mosaic in the southeast Peloponnese". ''Annals of the New York Academy of Sciences''. '''268'''. (1): 200. "In 1821, then, the ethnic mosaic of the southeastern Peloponnese (the ancient Laconia and Cynouria) consisted of Christian Tsakonians and Albanians on the east, Christian Maniats and Barduniotes, and Moslem Albanian Barduniotes in the southwest, and an ordinary Greek Christian population running between them. In 1821, with a general Greek uprising impending, rumors of a "Russo-Frankish" naval bombardment caused the "Turkish" population of the southeastern Peloponnese to seek refuge in the fortresses of Monevasia, Mystra, and Tripolitza. Indeed, the Turkobarduniotes were so panic stricken that they stampeded the Moslems of Mystra along with them into headlong flight to Tripolitza. The origin of this rumor was the firing of a salute by a sea captain named Frangias in honor of a Maniat leader known as "the Russian Knight." Some Moslems in Bardunia, and elsewhere, remained as converts to Christianity. Thus almost overnight the whole of the southeastern Peloponnese was cleared of "Turks" of whatever linguistic affiliation. This situation was sealed by the ultimate success of the Greek War for Independence. The Christian Albanians, identifying with their Orthodox coreligionists and with the new nationstate, gradually gave up the Albanian language, in some instances deliberately deciding not to pass it on to their children."

[67]

문서

Bintliff, John (2003). "[https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/8444/1_036_127.pdf?sequence=1. The Ethnoarchaeology of a "Passive" Ethnicity: The Arvanites of Central Greece]" in K.S. Brown & Yannis Hamilakis, (eds.). ''The Usable Past: Greek Metahistories.'' Lexington Books. p. 138. "The bishop was voicing the accepted modern position among those Greeks who are well aware of the persistence of indigenous Albanian-speakers in the provinces of their country: the "Albanians" are not like us at all, they are ex-Communists from outside the modern Greek state who come here for work from their backward country"

[68]

학술논문

Hajdinjak Marko (2005). ''[http://pdc.ceu.hu/archive/00003870/01/Albanians_in_Greece.pdf Don't want to live with them, can't afford to live without them: Albanian labor migration in Greece] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150701000219/http://pdc.ceu.hu/archive/00003870/01/Albanians_in_Greece.pdf |date=1 July 2015 }}''. Academic paper. International Center for Minority Studies and Intercultural Relations (IMIR). pp. 8–9. "What is striking is that IMIR's team encountered exceptionally negative attitude towards the Albanians even among those Greeks, who are of Albanian origin. Arvanitis are ethnic group of Albanian descent. According to Greek historians, they were an Albanian speaking Christian population, which was hired by Venetians as sailors in the 14th century to fight against the Ottomans. Arvanitis have long since abandoned Albanian language for Greek and integrated fully into the Greek ethnos. Arvanitis respondents IMIR's team spoke with talked about Albanians with disgust, saying that "they have flooded Greece," that "they were not good people" and that they "steal, beat and kill." Some were afraid that Greeks might start to identify them, Arvanitis, with Albanians and their condemnable behavior, and as a result start to reject them. The one thing Arvanitis, who are devout Christians, cannot forgive Albanians, is their apparent lack of respect for religion. In order to facilitate their integration, a large number of immigrants from Albania has been changing their names with Greek ones and adopting Orthodox Christianity, but only nominally, as a façade."

[69]

서적

Lawrence, Christopher (2007). ''Blood and oranges: Immigrant labor and European markets in rural Greece''. Berghahn Books. pp. 85–86. "I did collect evidence that in the early years of Albanian immigration, the late 1980s, immigrants were greeted with hospitality in the upper villages. This initial friendliness seems to have been based on villagers' feelings of solidarity with Albanians. Being both leftists and Arvanites, and speaking in fact a dialect of Albanian that was somewhat intelligible to the new migrants, many villagers had long felt a common bond with Albania."

[70]

서적

Nitsiakos, Vassilis (2010). ''On the border: Transborder mobility, ethnic groups and boundaries along the Albanian-Greek frontier''. LIT Verlag. pp. 23–24. "Linguistic community and cultural intimacy have played and still play a role in the search of a place of settlement and line of work on the part of migrants, but, also, in their reception and incorporation by the communities of local Arvanites. I have had the opportunity to substantiate this fact through many interviews with Albanian migrants, whose report of their good reception by the populations of Arvanite villages tends to be uniform, especially around the area of Thebes during the first months of their ventures in Greece. The fact that the elderly, at least, speak Arvanite and can communicate with Albanians is of crucial importance. As to the question of cultural intimacy, the matter is more complex and demands special research and study. It was brought up at the Korçe conference by S. Mangliveras, who, with his paper on A1banian immigrants and Arvanite hosts: Identities and relationships" (Magliveras 2004; also Derhemi 2003), demonstrated its complexity and great significance for the understanding of the very concepts of ethnic and cultural identity. It is very interesting, indeed, to examine the way such bonds are activated in the context of migration, but, also, the way the subjects themselves confer meaning to it. After all, the very definition of such a bond is problematic, in the sense that it is essentially ethnic, since it concerns the common ethnic origins of the two groups, while now their members belong to different national wholes, being Greek or Albanian. The formation of modern, "pure" national identities and the ideology of nationalism generate a difficulty in the classification of this bond, as is the case with any kind of identification, which, on top of any other social and psychological consequences. It may have, may produce an identity crisis as well. The apparently contradictory attitude of the Arvanites, which Mangliveras discerns, has to do with their difficulty of dealing with this phenomenon in public. Public manifestation of ethnic and linguistic affinity with Albanian immigrants is definitely a problem for the Arvanites, which is why they behave differently in public and in private. For them, the transition from pre-modern ethnic to modern national identity involved, historically, their identification with the Greek nation, a fact that causes bewilderment whenever one wants to talk to them about the activation of ethnic bonds. From this perspective, too, the particular issue is provocative."

[71]

서적

On the question of methods for studying ethnic minorities' music in the case of Greece's Arvanites and Alvanoi.

https://books.google[...]

Cambridge Scholars Press

[72]

서적

Language change and language death

[73]

서적

Language change and language death

[74]

간행물

Pelasgic Encounters in the Greek–Albanian Borderland: Border Dynamics and Reversion to Ancient Past in Southern Albania.

http://hal.archives-[...]

[75]

서적

Albanian Identities: Myth and History

[76]

학술지

Historical Greek-Albanian Relations: Some Mysteries and Riddles

https://www.academia[...]

[77]

서적

ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

[78]

서적

Die Verben des Altalbanischen: Belegwörterbuch, Vorgeschichte und Etymologie

https://books.google[...]

Otto Harrassowitz

[79]

서적

Memory and Nation Building: From Ancient Times to the Islamic State

https://books.google[...]

Rowman & Littlefield

[80]

문서

See Biris (1960) and Kollias (1983).

[81]

문서

Songs have been studied by Moraitis (2002), Dede (1978), and Gkikas (1978).

[82]

서적

Dress and ethnicity: Change across space and time

https://books.google[...]

Berg Publishers

[83]

서적

Ethnicity in Greek dress

[84]

문서

Kollias (1983).

[85]

문서

Απομνημονεύματα Μακρυγιάννη.

[86]

서적

Οι Κριεζήδες του Εικοσιένα

[87]

뉴스

Οι Αρβανίτες της Αττικής και η συμβολή τους στην εθνική παλιγγενεσία

https://archive.toda[...]

2007-03-24

[88]

문서

Bintliff (2003: 139).

[89]

서적

Τα απομνημονευματά μου, 1897–1947: η ταραχώδης περιόδος της τελευταίας πεντηκονταετίας

[90]

서적

Ethnic Identity in Greek Antiquity

[91]

문서

Botsi (2003: 90); Lawrence (2007: 22; 156).

[92]

문서

GHM (1995).

[93]

학술지

Culture, Civilization, and Demarcation at the Northwest Borders of Greece

[94]

문서

Trudgill/Tzavaras (1977).

[95]

문서

GHM (1995).

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com