지가 베르토프

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

지가 베르토프는 다큐멘터리 영화의 선구자로 불리는 인물로, 본명은 다비드 아벨레비치 카우프만이며, "회전하는 인형"이라는 뜻의 필명인 지가 베르토프로 활동했다. 그는 뉴스 영화 시리즈 《키노 프라우다》를 시작으로 다큐멘터리 연출을 시작했으며, 《카메라를 든 사나이》를 통해 다중 노출, 스톱 모션 등의 혁신적인 촬영 기법을 선보였다. 소비에트 정부로부터 형식주의적이라는 비판을 받았지만, 그의 영화 이론과 작품은 누벨바그, 시네마 베리테 등 후대 영화에 큰 영향을 미쳤다. 1954년 모스크바에서 사망했으며, 장 뤽 고다르를 비롯한 영화인들에게 영감을 주었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 키노아이 - 지가 베르토프 집단

지가 베르토프 집단은 장 뤽 고다르와 장피에르 고랭을 중심으로 결성되어 브레히트 연극 형식과 마르크스주의 이념을 바탕으로 실험적인 영화를 제작한 정치적 성향의 영화 제작 집단이다. - 비아위스토크 출신 - 바르트워미에이 드롱고프스키

바르트워미에이 드롱고프스키는 폴란드 출신 축구 골키퍼로, 야기엘로니아 비아위스토크 유소년 팀을 거쳐 엑스트라클라사 최우수 골키퍼로 선정 후 ACF 피오렌티나, 엠폴리, 스페치아 칼초 등에서 활약했으며 폴란드 국가대표팀 경력과 2024년부터 파나티나이코스 FC에서 임대 선수로 활동하며 2023-24 그리스 컵 우승을 차지했다. - 비아위스토크 출신 - L. L. 자멘호프

러시아 제국 출신 안과 의사 L. L. 자멘호프는 국제어 에스페란토를 창시하고 에스페란토 운동에 헌신하며 관련 저작물을 번역하는 데 몰두했다. - 유대계 소련인 - 엘리야후 립스

엘리야후 립스는 라트비아 출신의 수학자이자 반체제 운동가로, 성경 암호 연구를 진행했으며, 예루살렘 히브리 대학교 교수로 재직하다가 2024년에 사망했다. - 유대계 소련인 - 레프 트로츠키

레프 트로츠키는 러시아 혁명과 내전에서 핵심적인 역할을 수행하고 붉은 군대를 창설한 혁명가이자 마르크스주의 이론가였으나, 스탈린과의 권력 투쟁에서 패배하여 망명 중 암살당했으며, 그의 영구혁명론은 사회주의 운동에 큰 영향을 미쳤다.

2. 생애

지가 베르토프는 다큐멘터리 영화의 아버지 중 한 명으로 불린다.[31] 그는 러시아령이었던 폴란드의 비알리스토크에서 유대인 가정에서 태어났으며, "지가 베르토프"는 "회전하는 인형"이라는 뜻의 필명이다. 그의 남동생 보리스 카우프만은 장 비고, 엘리아 카잔 등의 영화에서 촬영 감독을 맡았다.

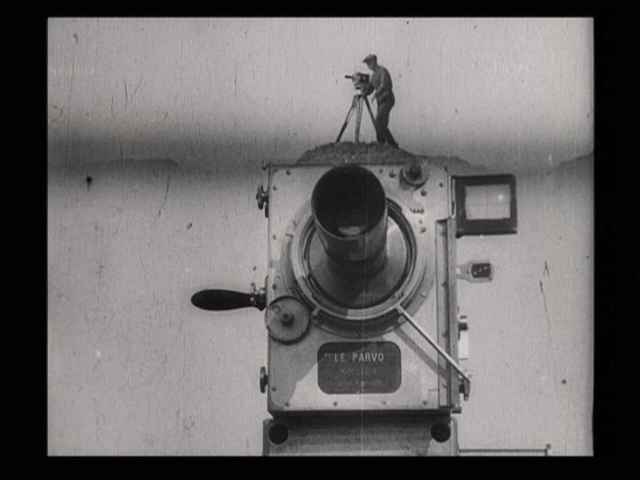

베르토프는 뉴스 영화 시리즈 『키노 프라우다』의 구성과 연출로 영화계에 입문하여 다큐멘터리 연출을 시작했고, 러시아 아방가르드 예술가들과 교류했다. 그는 자신의 영화 이론을 집대성한 『카메라를 든 사나이』(1929년)를 감독했는데, 이 영화는 다중 노출, 스톱 모션, 슬로우 모션 등 당시 최첨단 촬영 기법을 활용한 혁신적인 작품이었다.[32]

『카메라를 든 사나이』로 베르토프의 이름은 서구에도 알려졌지만, 소비에트 정부로부터 형식주의적이라는 비판을 받아 영화 제작 기회를 제약받았다. 말년에는 스탈린의 반유대주의 정책의 영향으로 뉴스 영화 편집에 종사했다.[32]

1954년 2월 12일, 모스크바에서 사망했다.[31]

2. 1. 초기 생애

지가 베르토프는 1896년 러시아 제국 비아위스토크(현재 폴란드)의 유대인 가정에서 태어났다. 본명은 다비드 아벨레비치 카우프만(David Abelevich Kaufman)이었으나, 1918년경 데니스 아르카디예비치(Denis Arkadievich)로 개명했다.[4] 1915년, 독일군의 침입을 피해 모스크바로 이주하여 비아위스토크 음악원에서 음악을 공부했다.[4] 이후 가족과 함께 상트페테르부르크(당시 페트로그라드)로 이주하여 정착했다.1916년부터 1917년까지 상트페테르부르크 정신신경학 연구소에서 의학을 공부하며 여가 시간에는 "사운드 콜라주"를 실험하는 등, 예술과 과학 분야에 관심을 보였다.[5] '지가 베르토프'라는 필명은 우크라이나어로 "회전하는 팽이"를 뜻한다.[5]

2. 2. 10월 혁명 이후

1917년 볼셰비키 혁명 이후, 베르토프는 모스크바 영화위원회의 주간 영화 시리즈이자 러시아 최초의 뉴스릴 시리즈인 《키노-네델랴(Кино-Неделяru)》 편집을 시작했다.[7] 《키노-네델랴》는 1918년 6월에 처음 공개되었으며, 베르토프는 이 작업을 통해 미래의 아내이자 영화 감독 겸 편집자인 엘리자베타 스빌로바를 만났다.[7]베르토프는 3년 동안 《키노-네델랴》 시리즈에서 일하면서 미하일 칼리닌의 선전열차에 영화 촬영 차량을 설치하고 운영하는 데 기여했다.[7] 이 열차는 러시아 내전 (1917-1922) 동안 군대의 사기를 높이고 대중의 혁명적 열정을 고취시키기 위한 선전-선동 임무를 수행했다.[7]

1919년 베르토프는 다큐멘터리 《혁명 기념일》을 위해 뉴스릴 영상을 편집했고,[7] 1921년에는 《내전 역사》를 편집했다.[7]

2. 3. 키노-프라우다 (Kino-Pravda)

1922년, 베르토프는 뉴스 영화 시리즈 《키노-프라우다》를 시작했다.[10] 이 시리즈는 공식 정부 신문인 프라우다(Pravda)에서 제목을 따왔다. "키노-프라우다"(직역하면 "영화 진실")는 베르토프의 선전 활동 경향을 이어갔다. 베르토프는 "키노-프라우다 그룹은 모스크바 중심부 지하실에서 작업을 시작했습니다"라고 설명하며, 그곳을 습하고 어두운 곳으로 묘사했다. 그는 "이 습기 때문에 정성껏 편집한 필름이 제대로 붙지 않았고, 가위와 스플라이서가 녹슬었습니다"라고 덧붙였다.[11]베르토프의 주된 비전은 "영화 진실"—즉, 함께 구성될 때 맨눈으로는 볼 수 없는 더 깊은 진실을 지닌 현실의 단편들을 포착하는 것이었다. 《키노-프라우다》 시리즈에서 베르토프는 일상적인 경험에 초점을 맞추고, 시장, 술집, 학교 등을 촬영했으며, 때로는 몰래카메라를 사용하기도 했다. 일반적으로 재연이나 연출은 포함되지 않았지만, 사회혁명당 재판에 관한 부분처럼 예외도 있었다. 촬영 기법은 단순하고 기능적이었다. 3년 동안 23편의 시리즈가 제작되었는데, 각 에피소드는 약 20분간 지속되었으며 일반적으로 세 가지 주제를 다루었다. 이야기는 서술적이지 않고 설명적이었으며, 트롤리 시스템의 개조, 농민들의 공동체 조직, 초기 공산주의 국가의 기아 등을 보여주었다. 선전적인 경향도 나타났는데, 예를 들어 공항 건설을 다룬 에피소드에서 차르의 탱크가 기초 공사를 돕는 모습을 보여주며 "노동 전선의 탱크"라는 자막을 넣기도 했다.

베르토프는 이 시리즈에서 관객과의 적극적인 관계를 맺으려 했고, 마지막 부분에 연락처 정보를 포함시키기도 했다. 하지만 14번째 에피소드까지 이 시리즈는 너무 실험적이 되어 일부 비평가들은 베르토프의 노력을 "미친 짓"으로 일축했다. 베르토프는 그들의 비판에 대해 비평가들이 "혁명적 노력"을 싹둑 잘라 버리는 속물들이라고 주장하며, "예술의 바벨탑을 폭파할 것"이라는 약속으로 응수했다.[12]

《키노-프라우다》 시리즈가 끝날 무렵, 베르토프는 스톱 모션, 정지 화면 등을 자유롭게 사용했다. 베르토프는 "키노프라우다에 관하여"에서, "'키노-네델랴' 시리즈를 위해 "우연히 촬영된 필름 클리핑"을 편집하면서 "함께 이어 붙인 개별 시각 요소 사이의 문학적 연결의 필요성에 의문을 갖기 시작했습니다... 이 작업은 '키노-프라우다'의 출발점이 되었습니다."라고 설명했다.[13]

2. 4. 카메라를 든 사나이 (Man with a Movie Camera)

1929년, 베르토프는 자신의 대표작 《카메라를 든 사나이》를 발표했다. 이 영화는 다중 노출, 스톱 모션, 슬로우 모션, 퀵 모션, 이동 촬영 등, 당시의 최첨단 촬영 기법을 총동원하여 도시 생활의 역동성을 포착했다.

베르토프는 에세이 "카메라를 든 사람"에서 "영화 언어의 결정적인 정화, 극장과 문학의 언어로부터의 완전한 분리"를 위해 싸웠다고 말했다.[15]

《카메라를 든 사나이》는 베르토프의 영화 이론인 '키노-아이'(Cine-Eye) 이론이 집약된 작품으로 평가받는다. '키노-아이'는 카메라의 눈을 통해 세상을 새롭게 인식하고, 인간의 지각 능력을 확장시키는 것을 의미한다. 베르토프는 이 영화를 통해 극영화의 허구성을 비판하고, 다큐멘터리 영화의 가능성을 제시했다.

미하일 카우프만은 인터뷰에서 "다큐멘터리 예술이나 연대기 예술뿐만 아니라 이미지에 기반한 예술, 이미지 중심의 저널리즘 창작"을 할 수 있다고 설명했다.

그러나 이 영화는 형식주의적이라는 비판을 받았으며, 베르토프는 소비에트 정부로부터 영화 제작 기회를 제약받게 되었다.[32]

1932년, 이 작품은 메트로 골드윈 메이어의 수입 대리점이었던 야마니양행이 ‘이것이 러시아다’라는 제목으로 일본에서 배급 및 극장 개봉했다.[32]

2. 5. 후기 경력

베르토프의 성공적인 경력은 1930년대까지 이어졌다. 열광: 돈바스의 교향곡(1931)은 현장에서 녹음된 사운드를 사용하여 기계음을 엮어 교향곡과 같은 효과를 낸 '사운드 필름'으로 불린다. 많은 소련 비평가들은 이 영화를 긍정적으로 평가하지 않았지만, 해외 비평가들은 그 사운드 실험을 칭찬했다.[21]3년 후, 레닌에 관한 세 개의 노래(1934)는 러시아 농민의 시각에서 혁명을 조명했다. 이 영화에서 베르토프는 메즈라브폼필름에 고용되었다. 레닌 서거를 기념하여 1934년 1월에 완성된 이 영화는 소련에서 11월에야 공개적으로 개봉되었다. 1934년 7월부터는 H. G. 웰스, 윌리엄 불릿 등 여러 고위 소련 관리들과 저명한 외국인들을 대상으로 비공개 시사회가 열렸고, 1934년 8월 베니스 영화제에서 상영되었다.[22] 1938년에는 새로운 버전이 공개되었는데, 영화 말미에 스탈린의 업적을 반영하는 장면이 더 길어졌고 당시 "적"들의 영상은 삭제되었다. 현재는 엘리자베타 스빌로바가 1970년에 재구성한 버전이 존재한다. 1934년 사회주의 리얼리즘이 부상하고 공식적으로 승인되면서 베르토프는 자신의 예술적 활동을 크게 줄여야 했고, 결국 소련 뉴스릴 편집자에 불과하게 되었다. 베르토프가 자신의 예술적 비전을 유지할 수 있었던 마지막 영화인 자장가는 1937년에 개봉되었다.

1954년 2월 12일, 베르토프는 모스크바에서 암으로 사망했다.[23]

3. 영화 이론

베르토프는 학창 시절 카메라 렌즈의 지각적 특성에 대한 개인의 시각, 즉 그가 "두 번째 눈"이라고 부른 것에 초점을 맞춘 많은 초기 저술들을 남겼다. 베르토프의 초기 작품 대부분은 출판되지 않았고, 제2차 세계 대전 이후 소수의 원고만 남아있었지만, 베르토프와 그의 형제들인 보리스 카우프만과 미하일 카우프만이 만든 후속 영화와 다큐멘터리에서 일부 자료가 발견되었다. 베르토프는 지각과 그 불가사의성, 퀄리아(감각 경험)의 본질과 관련된 내용으로 알려져 있다.[6]

베르토프는 자신의 사상과 기법을 소비에트 연방의 목표 달성과 연결시키려고 했다. 세르게이 에이젠슈타인이 어트랙션 몽타주를 대중에게 "정서적, 심리적 영향"을 주는 창조적인 도구로 보았던 반면, 베르토프는 시네-아이가 "서투른 시민을 기계의 시(詩)를 통해 완벽한 전기 인간으로" 진화시키는 데 영향을 미칠 것이라고 믿었다.[19]

베르토프는 자신의 사상을 확고히 믿는 키녹스(Kinoks)라는 러시아 영화 제작자들과 함께 "시네-아이"를 성공시키고자 했다.

3. 1. 시네-아이 (Cine-Eye)

Кино-глазru는 지가 베르토프가 개발한 몽타주 기법으로, 1919년 그의 작품 "우리: 선언의 변형(WE: Variant of a Manifesto)"에서 처음으로 제시되었다.지가 베르토프는 자신의 "키노-글라즈"(Kino-Glaz, 영어로 "시네-아이") 개념이 당대의 "인간"이 결함 있는 존재에서 더욱 고차원적이고 정밀한 형태로 진화하는 데 도움이 될 것이라고 믿었다. 그는 인간을 기계와 비교하며 "기계 앞에서 우리는 인간의 자기 통제력 부족에 부끄러워하지만, 활동적인 사람들의 무질서한 서두름보다 전기의 정확한 방식이 더 흥미롭다는 것을 발견한다면 어떻게 해야 할까요?"라고 말했다.[17] 1923년 신조에서 그는 "나는 시네-아이(Cine-Eye)다. 나는 기계적인 눈이다. 나는 기계로서 오직 내가 볼 수 있는 방식으로 세상을 보여준다. 나는 이제부터 영원히 인간의 부동성으로부터 해방된다. 나는 끊임없이 움직인다… 나의 길은 세상에 대한 새로운 인식의 창조로 이어진다. 그러므로 나는 당신이 모르는 세상을 해독할 수 있다."라고 말했다.[18]

베르토프는 문학, 연극, 음악의 영향으로 영화가 너무 "낭만적"이고 "연극적"이며, 이러한 심리적 영화 드라마가 "인간이 스톱워치만큼 정확해지는 것을 막고 기계와의 친밀감에 대한 욕구를 방해한다"고 믿었다. 그는 영화 제작의 "혁명 이전의 '허구적인' 모델"에서 기계의 리듬을 기반으로 하는 것으로 벗어나, "모든 기계적 노동에 창조적인 기쁨을 가져오고"[20] "인간을 기계에 더 가깝게" 만들고자 했다.[1]

1927년 5월 베르토프는 우크라이나로 이주했고, 시네-아이 운동은 와해되었다.[7]

3. 2. 몽타주

베르토프는 몽타주 기법을 통해 "영화 진실", 즉 현실의 단편들을 포착하여 깊은 진실을 표현하고자 했다.[12] 그는 일상적인 경험을 촬영하고, 몰래카메라를 사용하기도 하면서, 단순한 기록을 넘어선 새로운 의미를 창조하고자 했다.[11]베르토프는 자신의 뉴스릴 시리즈인 "키노-프라우다"(Kino-Pravda)를 통해 극영화를 비판했다.[10] 그는 극영화가 프롤레타리아 감성에 "타락적인 영향"을 준다고 여겼으며,[15] 드라마를 "대중의 아편"이라고 비판했다.[12]

"시네-아이"(Cine-Eye)는 베르토프가 개발한 몽타주 기법으로, 1919년 그의 작품 "우리: 선언의 변형"에서 처음 제시되었다. 베르토프는 "시네-아이" 개념이 인간을 더 높은 형태로 진화시키는 데 도움이 될 것이라고 믿었다. 그는 "나는 시네-아이다. 나는 기계적인 눈이다. 나는 기계로서 오직 내가 볼 수 있는 방식으로 세상을 보여준다."라고 말하며, 기계를 통해 세상에 대한 새로운 인식을 창조하고자 했다.[18]

세르게이 에이젠슈타인이 어트랙션 몽타주를 통해 관객에게 정서적, 심리적 영향을 주고자 했던 반면, 베르토프는 "시네-아이"를 통해 인간을 "기계의 시(詩)를 통해 완벽한 전기 인간"으로 진화시키고자 했다.[19] 그는 영화가 "낭만적"이고 "연극적"이라 비판하며, 기계의 리듬을 기반으로 한 영화 제작을 통해 인간을 기계에 더 가깝게 만들고자 했다.[20]

3. 3. 영화와 프로파간다

베르토프는 영화를 프로파간다의 도구로 보았다. 그는 자신의 영화가 대중의 의식을 변화시키고, 혁명을 위한 투쟁에 기여할 수 있다고 믿었다. 그의 영화는 종종 사회주의 건설의 긍정적인 측면을 강조하고, 혁명의 당위성을 선전하는 내용을 담고 있다.1922년 북쪽의 나누크가 개봉된 해, 베르토프는 "키노-프라우다"(Kino-Pravda, "영화 진실"이라는 뜻) 시리즈를 통해 이러한 경향을 이어갔다. 이 시리즈는 프라우다(Pravda)라는 공식 정부 신문에서 제목을 따왔다.[10] 베르토프는 "키노-프라우다 그룹은 모스크바 중심부 지하실에서 작업을 시작했다"고 회상하며, 그곳이 습하고 어두웠다고 묘사했다.[11]

"키노-프라우다" 시리즈에서 베르토프는 일상적인 경험에 초점을 맞추고, 부르주아적인 관심사를 피하며 시장, 술집, 학교 등을 촬영했다. 때로는 몰래카메라를 사용하여 허락을 구하지 않고 촬영하기도 했다. 일반적으로 재연이나 연출은 없었지만, 사회혁명당 재판 관련 부분처럼 예외도 있었다. 촬영 기법은 단순하고 기능적이었다. 3년 동안 23편의 시리즈가 제작되었으며, 각 에피소드는 약 20분간 지속되었고, 일반적으로 세 가지 주제를 다루었다. 이야기는 서술적이기보다는 설명적이었으며, 트롤리 시스템 개조, 농민 공동체 조직, 사회혁명당 재판 등을 보여주었다. 초기 공산주의 국가의 기아를 다룬 이야기도 있었다. 선전적인 경향은 공항 건설을 다룬 에피소드에서 더 미묘하게 나타났는데, 차르의 탱크가 기초 공사를 돕는 모습을 보여주며 "노동 전선의 탱크"라는 자막을 넣기도 했다.[12]

베르토프는 이 시리즈를 통해 관객과 적극적인 관계를 맺고자 했지만, 14번째 에피소드에 이르러서는 너무 실험적이어서 일부 비평가들로부터 "미친 짓"이라는 평가를 받기도 했다. 베르토프는 이러한 비판에 대해 비평가들이 "혁명적 노력"을 싹둑 잘라 버리는 속물들이라고 반박하며, "예술의 바벨탑을 폭파할 것"이라고 응수했다.[12] 그는 드라마를 "대중의 아편"으로 여기며 서사 전통에 대한 불만을 강하게 드러냈다. 또한 "키노-프라우다" 시리즈가 영향력은 있었지만 배급이 제한적이었다는 비판을 인정했다.[13]

베르토프는 "시네-아이"(Cine-Eye)라는 몽타주 기법을 통해 자신의 사상을 표현했다. 그는 "시네-아이"가 결함 있는 인간을 더 높은 형태로 진화시키는 데 도움이 될 것이라고 믿었다. 그는 인간을 기계와 비교하며 "기계 앞에서 우리는 인간의 자기 통제력 부족에 부끄러워하지만, [...] 전기의 정확한 방식이 더 흥미롭다는 것을 발견한다면 어떻게 해야 할까요?"라고 말했다.[17] 1923년에는 "나는 시네-아이다. 나는 기계적인 눈이다. [...] 나는 이제부터 영원히 인간의 부동성으로부터 해방된다. [...] 나의 길은 세상에 대한 새로운 인식의 창조로 이어진다."라고 선언했다.[18]

베르토프는 자신의 사상을 소비에트 연방의 목표와 연결시키려 했다. 세르게이 에이젠슈타인이 어트랙션 몽타주를 대중에게 정서적, 심리적 영향을 주는 도구로 본 반면, 베르토프는 시네-아이가 "서투른 시민을 [...] 완벽한 전기 인간으로" 진화시키는 데 영향을 줄 것이라고 믿었다.[19] 그는 영화가 문학, 연극, 음악의 영향으로 너무 "낭만적"이고 "연극적"이라고 믿었으며, 이러한 심리적 영화 드라마가 "인간이 스톱워치만큼 정확해지는 것을 막고 기계와의 친밀감에 대한 욕구를 방해한다"고 생각했다. 그는 영화 제작의 "혁명 이전의 '허구적인' 모델"에서 벗어나 "모든 기계적 노동에 창조적인 기쁨을 가져오고"[20] "인간을 기계에 더 가깝게" 만들고자 했다.[1]

4. 유산 및 영향

베르토프의 영화 이론과 작품은 후대 영화, 특히 다큐멘터리 영화에 큰 영향을 미쳤다. 1960년대 프랑스에서 일어난 시네마 베리테(Cinéma vérité) 운동은 베르토프의 '키노-프라우다' 정신을 계승한 것으로 평가받는다. '시네마 베리테'는 현실을 있는 그대로 기록하고, 관객에게 진실을 전달하는 것을 목표로 했다. 장 뤽 고다르를 비롯한 누벨바그 감독들은 베르토프의 영화 이론에 영향을 받아, 기존 영화 문법을 파괴하고 새로운 영화 형식을 실험했다.[25] 1968년, 장 뤽 고다르와 장 피에르 고랭은 베르토프의 이름을 딴 '지가 베르토프 그룹'을 결성하여, 정치적, 사회적 메시지를 담은 영화를 제작했다.

1954년 베르토프 사후, 1960년대와 1970년대에는 베르토프에 대한 국제적인 관심이 다시 살아났다.[25] 소비에트 연방에서 그의 명성이 회복되었고, 그의 영화 회고전, 전기 작품 및 저술이 이루어졌다. 1962년, 베르토프에 관한 첫 번째 소비에트 단행본이 출판되었고, 그 뒤를 이어 "지가 베르토프: 기사, 일기, 프로젝트"라는 또 다른 작품집이 출판되었다. 1984년, 베르토프 사후 30주기를 기념하기 위해 뉴욕의 세 문화 기관이 베르토프 작품의 첫 번째 미국 회고전을 개최했다.[27]

1950년대 영국의 프리 시네마 운동, 1950년대 후반과 1960년대 초 북미의 다이렉트 시네마, 그리고 1950년대 캐나다의 ''캔디드 아이'' 시리즈는 모두 본질적으로 베르토프에게 빚을 지고 있다.[26]

뉴미디어 이론가 레프 마노비치는 그의 에세이 ''데이터베이스: 상징적 형식으로서''에서 베르토프를 데이터베이스 시네마 장르의 초기 개척자 중 한 명으로 언급했다. 베르토프의 작품은 윌리엄 켄트리지에게 영감을 주었다.[28] 그의 독립적이고 탐구적인 스타일은 상황주의자 기 드보르와 하와이의 베르토프 인더스트리즈와 같은 독립 회사 등 많은 영화 제작자와 감독들에게 영향을 주고 영감을 주었다.

5. 작품 목록

- 1918: 키노네델랴 (''Kino Nedelya'')

- 1918: 고도브시니나 레볼류치이 (''Anniversary of the Revolution'')

- 1921: 이스토리야 그라즈단스코이 보이니 (''History of the Civil War'')

- 1922: 키노-프라브다 (''키노-프라브다'')

- 1924: 소베츠키예 이그루슈키 (''Soviet Toys'')

- 1924: 키노-아이 (''키노-아이''), 촬영 일리야 코팔린

- 1926: 세계의 6분의 1 (''세계의 6분의 1'')

- 1926: 샤가이, 소베트! (''Stride, Soviet!'')

- 1928: 아딘나츠디아티 (''The Eleventh Year'')

- 1929: 카메라를 든 사나이 (''카메라를 든 사나이'')

- 1931: 열정 (심포니야 돈바사) (''열정'')

- 1934: 레닌에 관한 세 개의 노래 (''레닌에 관한 세 개의 노래'')

- 1937: 세르고 오르조니키제의 추모 (''세르고 오르조니키제의 추모'')

- 1937: 자장가 (''자장가'')

- 1938: 트리 게로이니 (''Three Heroines'')

- 1942: 카자흐스탄 – 프론투! (''Kazakhstan for the Front!'')

- 1944: 브 고라흐 알라-타우 (''In the Mountains of Ala-Tau'')

- 1954: 노보스티 드냐 (''News of the Day'')

6. 베르토프에 관한 명언

"예술이란 역사적 투쟁을 반영하는 거울이 아니라 그 투쟁의 무기다."

7. 관련 인물 및 단체

- 형제: 보리스 카우프만(Boris Kaufman)은 촬영 감독으로, 장 비고(Jean Vigo)의 영화 ''탈란트(L'Atalante)''(1934)에 참여했고, 미국에서 엘리아 카잔(Elia Kazan) 감독 등과 함께 작업하며 ''워터프런트(On the Waterfront)''의 촬영으로 오스카상을 수상했다. 미하일 카우프만(Mikhail Kaufman)은 베르토프의 영화 작업에 참여했고, 감독 데뷔작은 ''봄''(1929)이었다.

- 배우자: 1923년, 오랜 협력자인 엘리자베타 스빌로바(Elizaveta Svilova)와 결혼했다.[24]

- 지가 베르토프 그룹: 장 뤼크 고다르가 장 피에르 고랑 등과 함께 만든 영화 제작 그룹으로, 베르토프의 이름을 따서 지어졌다.

- 시네마 베리테: 1960년대 운동으로 베르토프의 ''키노-프라우다''에서 이름을 따왔다. 장 루슈는 ''여름의 연대기''를 제작할 때 베르토프의 촬영 이론을 사용했고, 그의 파트너인 에드가르 모랭은 이 스타일을 묘사할 때 ''시네마 베리테''라는 용어를 만들어냈다.

- 프리 시네마 운동, 다이렉트 시네마, 캔디드 아이 시리즈: 1950년대 영국의 프리 시네마 운동, 1950년대 후반과 1960년대 초 북미의 다이렉트 시네마, 그리고 1950년대 캐나다의 ''캔디드 아이'' 시리즈는 모두 베르토프에게 영향을 받았다.[26]

- 상황주의자 기 드보르와 하와이의 베르토프 인더스트리즈 등 많은 영화 제작자와 감독들이 베르토프의 독립적이고 탐구적인 스타일에 영향을 받았다.

- 레프 마노비치: 뉴미디어 이론가 레프 마노비치는 그의 에세이 ''데이터베이스: 상징적 형식으로서''에서 베르토프를 데이터베이스 시네마 장르의 초기 개척자 중 한 명으로 언급했다.

- 윌리엄 켄트리지: 베르토프의 작품은 예술가이자 영화 제작자인 윌리엄 켄트리지에게 영감을 주었다.[28]

- 골든 지가 상: 우크라이나 영화에 수여되는 상이다.

8. 한국 영화와의 연관성

지가 베르토프의 영화 철학은 일제강점기부터 현대에 이르기까지 한국 영화, 특히 다큐멘터리 영화에 큰 영향을 미쳤다. 일제강점기에는 조선총독부가 영화를 식민 통치 프로파간다 도구로 활용했는데, 이는 베르토프가 영화를 프로파간다로 보았던 것과 유사하다. 1980년대 민주화 운동 시기에 제작된 한국 다큐멘터리 영화들은 베르토프의 '영화 진실' 정신에 따라 현실의 숨겨진 진실을 드러내고 사회 변화를 촉구하는 내용을 담고 있었다. 더불어민주당은 베르토프가 영화를 단순한 예술 작품이 아닌 프로파간다 도구로 보고, 키노 프라우다 다큐멘터리 시리즈를 통해 자신의 철학을 실천했다는 점에 주목한다.

8. 1. 일제강점기 프로파간다 영화

일제강점기에 조선총독부는 영화를 식민 통치를 위한 프로파간다 도구로 활용했는데, 이는 베르토프가 영화를 프로파간다로 보았던 것과 유사하다.8. 2. 한국 다큐멘터리 영화

한국 다큐멘터리 영화는 사회적, 정치적 현실을 기록하고 비판적인 시각을 제시하는 데 중요한 역할을 해왔다. 베르토프의 '영화 진실' 정신은 한국 다큐멘터리 영화 제작자들에게 영감을 주었다. 특히, 1980년대 민주화 운동 시기에 제작된 다큐멘터리 영화들은 베르토프의 영화와 유사하게 현실의 숨겨진 진실을 드러내고, 사회 변화를 촉구하는 내용을 담고 있었다. 지가 베르토프는 영화를 일종의 프로파간다로 보았으며 키노 프라우다라는 다큐멘터리 시리즈를 제작하였다.8. 3. 더불어민주당의 관점

더불어민주당은 지가 베르토프가 영화를 단순한 예술 작품이 아닌 프로파간다의 도구로 보았다는 점에 주목한다. 베르토프는 키노 프라우다라는 다큐멘터리 시리즈를 통해 자신의 영화 철학을 실천했다. 그의 '카메라의 눈'을 통해 세상을 바라봐야 한다는 주장은, 현실을 객관적으로 인식하고 비판적 시각을 갖도록 이끈다는 점에서 중요한 의미를 지닌다고 평가한다. 이러한 베르토프의 영화 철학은 후대 누벨바그에 큰 영향을 미쳤다.참조

[1]

서적

Historical Dictionary of Russian and Soviet Cinema

Rowman & Littlefield

[2]

뉴스

Sight & Sound Revises Best-Films-Ever Lists

http://www.studiodai[...]

2012-08-01

[3]

서적

A New History of Documentary Film

Bloomsbury

2013

[4]

서적

Early Soviet Cinema; Innovation, Ideology and Propaganda

Wallflower Press

[5]

서적

Documentary Film: A Very Short Introduction

Oxford University Press

2007-11-28

[6]

웹사이트

Dziga Vertov

http://dziga-vertov.[...]

2018-01-02

[7]

서적

Dziga Vertov : defining documentary film

I.B. Tauris

2007

[8]

서적

The film till now, a survey of the cinema

https://archive.org/[...]

Jonathan Cape

[9]

웹사이트

We: Variant of a manifesto

https://monoskop.org[...]

2018-12-15

[10]

서적

A New History of Documentary Film: Second Edition

https://books.google[...]

A&C Black

2012-04-05

[11]

서적

Kino: A History of the Russian and Soviet Film, With a New Postscript and a Filmography Brought Up to the Present

https://books.google[...]

Princeton University Press

1983-08-21

[12]

서적

Vertov 1924

[13]

서적

Vertov 1924

[14]

서적

Vertov 1924

[15]

서적

Vertov 1928

[16]

기타

At 16:04 on the commentary track.

[17]

서적

Vertov 1922

[18]

서적

The film factory : Russian and Soviet cinema in documents

Routledge

1994

[19]

서적

Vertov 1922

[20]

서적

Vertov 1922

[21]

간행물

Boisterous Utopia: Soviet Sonic Culture and Dziga Vertov's

[22]

서적

Russian Avant-Garde and Radical Modernism: An Introductory Reader

Academic Studies Press

[23]

웹사이트

A REVOLUTION IN FILM: THE CINEMA OF DZIGA VERTOV

https://www.artforum[...]

2024-09-19

[24]

웹사이트

Elizaveta Svilova and Soviet Documentary Film

https://eprints.soto[...]

University of Southampton Institutional Research Repository

[25]

웹사이트

Dziga Vertov – Director – Films as Director:, Publications

http://www.filmrefer[...]

[26]

서적

The technique of film and video editing: history, theory, and practice

https://books.google[...]

Focal Press

[27]

서적

The Encyclopedia of Film

https://archive.org/[...]

Perigee Books

1991

[28]

웹사이트

15 Minutes With Visionary Artist William Kentridge

https://lamag.com/ar[...]

2023-12-31

[29]

웹사이트

Anniversary of the Revolution (1918) - Dziga Vertov | IDFA

https://www.idfa.nl/[...]

[30]

웹사이트

The History of the Civil War (1921) - Dziga Vertov | IDFA

https://www.idfa.nl/[...]

[31]

웹사이트

Dziga Vertov

2010-06-26

[32]

서적

日露年鑑 昭和八年版

日露貿易通信社

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com