다큐멘터리 영화

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

다큐멘터리 영화는 현실을 기록하는 데 중점을 둔 영화 장르로, 픽션 영화와는 달리 사실 자료에 기반하여 제작된다. 다큐멘터리는 존 그리어슨에 의해 처음 정의되었으며, 현실의 창조적인 처리를 통해 삶을 관찰하는 잠재력을 보여준다. 다큐멘터리는 저널리즘, 옹호, 개인적 표현 등 다양한 형태로 제작될 수 있으며, 시네마 베리테, 다이렉트 시네마, 페이크 다큐멘터리 등 다양한 하위 장르가 존재한다. 한국에서는 1899년 단풍사냥이 최초의 다큐멘터리로 제작되었으며, 이후 다양한 작품들이 제작되어왔다. 다큐멘터리는 제작자의 주관적인 세계관을 표현하는 것이 중요하며, 보도와는 차이점을 가진다.

더 읽어볼만한 페이지

- 유형별 영화 - 블록버스터

블록버스터는 본래 대형 폭탄을 지칭하는 용어였으나, 1950년대부터 규모가 크고 흥행에 성공하는 영화를 의미하며, 《죠스》와 《스타워즈》의 성공 이후 하나의 장르로 자리 잡았고, 2000년대 이후 다양한 장르의 블록버스터가 제작되었으며 한국에서도 제작되어 왔다. - 유형별 영화 - 로드쇼

로드쇼는 신진 극단의 순회 공연에서 유래되어 영화계에서 특별한 관람 경험을 제공하는 방식으로 인기를 얻었으나, 전국 동시 개봉 방식의 등장으로 점차 사라지고 선행 상영의 형태로 변화했다. - 다큐멘터리 영화 - 슈퍼 사이즈 미

모건 스퍼록 감독이 맥도날드 음식만 섭취하는 30일간의 실험을 통해 패스트푸드의 유해성과 사회적 영향을 고발하고 미국 사회의 비만 문제와 패스트푸드 업계의 책임을 규명하며 맥도날드의 마케팅 전략의 윤리적 문제를 제기하는 다큐멘터리 영화이다. - 다큐멘터리 영화 - 볼링 포 콜럼바인

마이클 무어 감독의 다큐멘터리 영화 《볼링 포 콜럼바인》은 콜럼바인 고등학교 총기 난사 사건을 계기로 미국 사회의 총기 문제와 폭력 원인을 탐구하며, 다양한 인터뷰와 통계, 국가 비교를 통해 총기 문화, 공포 분위기, 미디어 역할을 분석하고, 여러 인물 인터뷰를 통해 다각적 시각을 제시하며 아카데미 장편 다큐멘터리 영화상을 수상했으나 일부 내용 편집에 대한 비판도 있다. - 영화 장르 - 장편 영화

장편 영화는 영화관에서 상영되는 주요 영화를 의미하며, 상영 시간은 40분 이상, 60분 이상, 35mm 필름 1,600미터 이상 등 시대와 지역에 따라 다르게 규정된다. - 영화 장르 - 멜로드라마

멜로드라마는 과장된 감정, 극적인 줄거리, 선악이 분명한 인물을 특징으로 하는 드라마 장르로, 18세기 프랑스에서 음악 반주가 있는 연극으로 시작되어 19세기 영국과 프랑스에서 인기를 얻었으며 20세기 영화와 텔레비전으로 확장되어 현대까지 이어지고 음악 분야에서도 활용되었다.

2. 정의

다큐멘터리 영화는 드라마나 픽션에 대응하는 말로서, 사실의 기록을 바탕으로 제작되는 작품이다. 일반적으로 어떤 문제 의식을 제기하고 이를 사람들에게 알리고자 하는 목적을 가지는데, 이는 드라마나 픽션과 공통된다.

하지만 다큐멘터리는 드라마나 픽션과는 달리, 현실의 문제를 미화하지 않고 있는 그대로 보여주려 한다. 개인적인 문제보다는 사회적인 문제나 개인의 힘으로 해결하기 어려운 문제를 다룰 때 다큐멘터리가 더 강렬한 인상을 줄 수 있다.

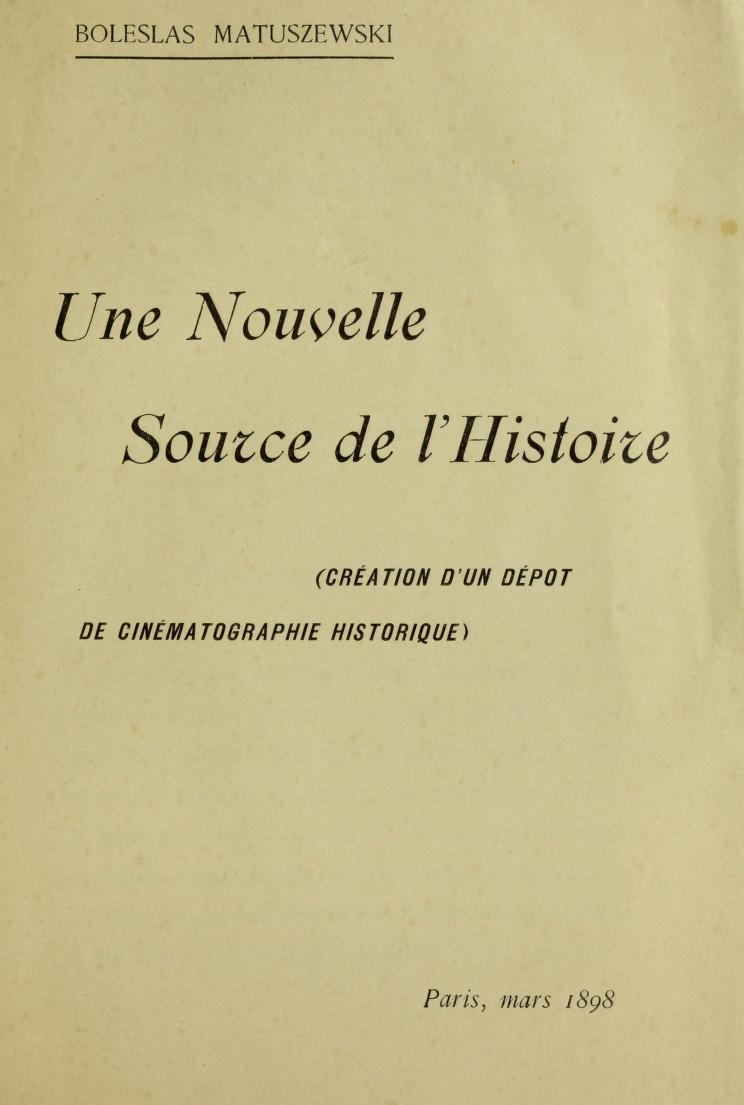

폴란드 작가이자 영화 제작자인 볼레슬라프 마투셰프스키는 다큐멘터리 영화의 형식을 정의한 초기 인물 중 한 명이다. 그는 1898년에 영화의 역사적, 다큐멘터리적 가치를 다룬 ''Une nouvelle source de l'histoire|새로운 역사의 원천프랑스어''와 ''La photographie animée|애니메이션 사진프랑스어''을 저술했다.[3] 또한, 마투셰프스키는 시각 자료를 수집하고 보관하기 위한 영화 보관소 설립을 최초로 제안한 인물 중 하나이기도 하다.[4]

'다큐멘터리'라는 용어는 스코틀랜드의 다큐멘터리 영화 제작자 존 그리어슨이 로버트 플래허티의 영화 ''모아나''(1926)를 비평하면서 처음 사용했다. 이 비평은 1926년 2월 8일 뉴욕 선에 '무비고어'라는 필명으로 발표되었다.[5][6]

그리어슨은 다큐멘터리가 삶을 관찰하여 새로운 예술 형식을 만들어낼 수 있다고 보았다. 그는 '원본' 배우와 '원본' 장면이 현대 세계를 해석하는 데 더 적합하며, '원시 상태'의 자료가 연출된 것보다 더 현실적이라고 주장했다. 그리어슨이 정의한 다큐멘터리는 '현실의 창조적인 처리'[7]라고 할 수 있는데, 이는 소비에트 영화 제작자 지가 베르토프의 '있는 그대로의 삶'과 '생생하게 포착된 삶'을 제시하려는 신념과는 다소 차이가 있다.

미국의 영화 평론가 파레 로렌츠는 다큐멘터리 영화를 '극적인 사실 영화'로 정의했다.[8] 다른 사람들은 다큐멘터리가 사실과 함께 의견, 특정 메시지를 전달한다는 점에서 다른 논픽션 영화와 구별된다고 말한다.[9] 학자 베티 맥레인은 다큐멘터리가 영화 제작자들이 중요하다고 생각하는 역사적 사건, 인물, 장소에 대한 자신의 견해를 전달하기 위한 것이라고 주장했다.[10] 따라서 다큐멘터리의 장점은 서면 간행물이나 학교 교육 과정과 같은 전통적인 미디어에서는 볼 수 없는 새로운 관점을 소개하는 데 있다고 할 수 있다.[11]

다큐멘터리 제작은 다큐멘터리 프로젝트를 만드는 복잡한 과정으로, 사람들이 미디어 기기, 콘텐츠, 형식 및 제작 전략을 사용하여 다큐멘터리를 제작하는 과정에서 발생하는 창의적, 윤리적, 개념적 문제와 선택에 대처하는 방법을 말한다. 다큐멘터리 영화 제작은 저널리즘, 옹호 또는 개인적 표현의 형태로 사용될 수 있다.

2. 1. 다큐멘터리의 진실성 논란

다큐멘터리는 드라마나 픽션과는 달리 사실 정보에 전적으로 입각하여 내용이 전개된다. 여기서 문제가 되는 것이 바로 다큐멘터리의 '진실성'이다. 다큐멘터리 제작자가 보여주고 싶은 것만 보여주고, 다른 정보는 배제될 수 있기 때문이다. 이렇게 되면 진실성이 상당히 떨어지게 된다. 또한 다큐멘터리의 주제에 제작자가 얼마나 참여하는가도 문제가 된다. 드라마나 픽션보다 주제에 대한 사실 전개가 중요한 다큐멘터리에 있어서 이것은 상당한 논란거리이다.

3. 역사

폴란드 작가이자 영화 제작자인 볼레슬라프 마투셰프스키는 다큐멘터리 영화의 방식을 정의한 인물 중 한 명이다. 그는 1898년 프랑스어로 ''Une nouvelle source de l'histoire''("새로운 역사의 원천")와 ''La photographie animée''("애니메이션 사진")를 저술했는데, 이는 영화의 역사적, 다큐멘터리적 가치를 다룬 초기 저술 중 하나이다.[3] 마투셰프스키는 시각 자료를 수집하고 보관하기 위한 영화 보관소 설립을 제안한 최초의 영화 제작자 중 한 명이기도 하다.[4]

"다큐멘터리"라는 단어는 스코틀랜드의 다큐멘터리 영화 제작자 존 그리어슨이 로버트 플래허티의 영화 ''모아나''(1926)에 대한 비평에서 처음 사용했다. 이 비평은 1926년 2월 8일 뉴욕 선에 "무비고어"(그리어슨의 필명)라는 필명으로 발표되었다.[5][6]

그리어슨은 다큐멘터리가 삶을 관찰하여 새로운 예술 형식을 만들고, "원본" 배우와 장면이 현대 세계를 해석하는 데 더 적합하며, "원시 상태"의 자료가 연출된 것보다 더 현실적일 수 있다고 주장했다. 그는 다큐멘터리를 "현실의 창조적인 처리"[7]라고 정의했지만, 이는 지가 베르토프의 "있는 그대로의 삶"과 "생생하게 포착된 삶"을 제시하려는 신념과는 상반된다.

미국의 영화 평론가 파레 로렌츠는 다큐멘터리 영화를 "극적인 사실 영화"로 정의했다.[8] 다른 사람들은 다큐멘터리가 사실과 함께 의견과 특정 메시지를 제공한다는 점에서 다른 논픽션 영화와 구별된다고 말한다.[9] 학자 베티 맥레인은 다큐멘터리가 영화 제작자들이 중요하다고 생각하는 역사적 사건, 인물, 장소에 대한 자신의 견해를 전달하기 위한 것이라고 주장했다.[10] 따라서 다큐멘터리의 장점은 서면 간행물이나 학교 교육 과정과 같은 전통적인 미디어에서는 볼 수 없는 새로운 관점을 소개하는 데 있다.[11]

다큐멘터리 제작은 다큐멘터리 프로젝트를 만드는 복잡한 과정으로, 사람들이 미디어 기기, 콘텐츠, 형식 및 제작 전략을 사용하여 다큐멘터리를 제작하는 과정에서 발생하는 창의적, 윤리적, 개념적 문제와 선택에 대처하는 방법을 말한다. 다큐멘터리 영화 제작은 저널리즘, 옹호 또는 개인적 표현의 형태로 사용될 수 있다.

3. 1. 1900년대 이전

초기 영화는 사건을 보여주는 참신함이 지배적이었다. 기차역에 진입하는 기차, 정박하는 배, 공장에서 퇴근하는 노동자들처럼 단일 숏으로 순간들이 포착되었다. 이러한 단편 영화들은 "악추얼리티(actuality)" 영화라고 불렸으며, "다큐멘터리"라는 용어는 1926년까지 만들어지지 않았다. 오귀스트와 루이 뤼미에르가 제작한 초기 영화들처럼 많은 최초의 영화들은 기술적 한계로 인해 길이가 1분 미만이었다.많은 사람들을 보여주는 영화(예: 공장에서 나오는 사람들)는 종종 상업적인 이유로 제작되었다. 촬영된 사람들은 자신들을 보여주는 영화를 대가를 받고 보고 싶어 했다. 주목할 만한 영화로는 1시간 30분이 넘는 길이의 "코벳-피츠시몬스 전투(The Corbett-Fitzsimmons Fight)"가 있다. 선구적인 필름 루핑 기술을 사용하여 에녹 J. 렉터(Enoch J. Rector)는 1897년 유명한 권투 시합 전체를 미국 전역의 영화관에서 상영했다.

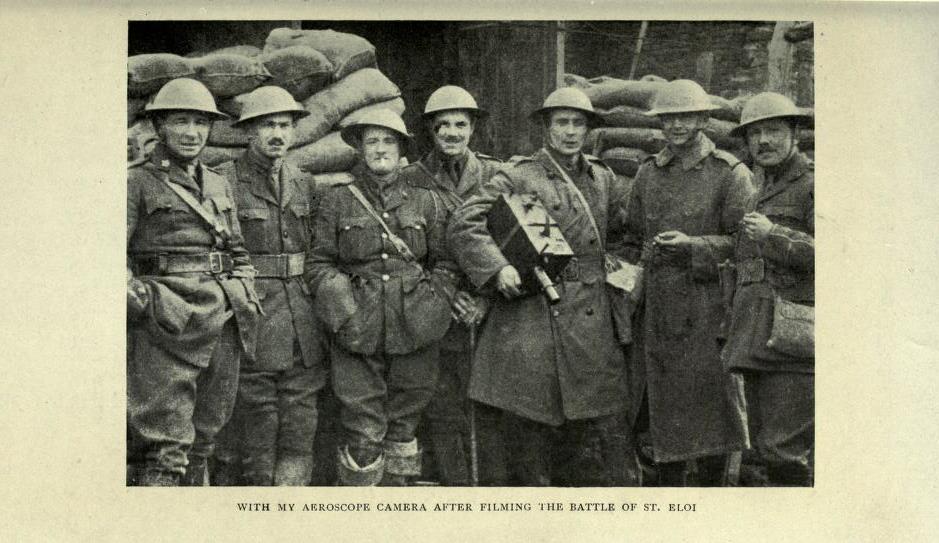

1896년 5월, 볼레스와프 마투셰프스키(Bolesław Matuszewski)는 바르샤바와 상트페테르부르크 병원에서 몇몇 수술 장면을 촬영했다. 1898년 프랑스 외과의사 외젠 루이 도앵(Eugène-Louis Doyen)은 마투셰프스키와 클레망 모리스(Clément Maurice)를 초청하여 자신의 수술 장면을 촬영하게 했다. 그들은 1898년 7월 이전에 파리에서 일련의 수술 영화 촬영을 시작했다.[12] 도앵은 1906년 마지막 영화를 제작할 때까지 60건이 넘는 수술을 촬영했다. 그는 자신의 초기 영화가 그가 알지 못했던 전문적인 실수들을 수정하는 방법을 가르쳐주었다고 말했다. 과학적인 목적으로, 1906년 이후 도앵은 자신의 영화 15편을 3개의 편집본으로 합쳤는데, 그중 두 편이 남아 있다. 6편으로 구성된 시리즈 "캡슐화된 종양의 절제(Extirpation des tumeurs encapsulées)"(1906)와 4편으로 구성된 "두개강 수술(Les Opérations sur la cavité crânienne)"(1911)이다. 이들과 도앵의 다른 5편의 영화가 남아 있다.[13]

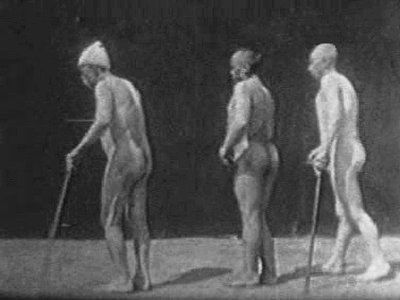

1898년 7월부터 1901년까지 루마니아 교수 게오르게 마리네스쿠(Gheorghe Marinescu)는 부쿠레슈티에 있는 자신의 신경학 병원에서 여러 편의 과학 영화를 제작했다.[14] "유기성 편마비의 보행 장애(Walking Troubles of Organic Hemiplegy)"(1898), "유기성 완전마비의 보행 장애(The Walking Troubles of Organic Paraplegies)"(1899), "최면을 통해 치유된 히스테리성 편마비의 한 사례(A Case of Hysteric Hemiplegy Healed Through Hypnosis)"(1899), "진행성 운동 실조의 보행 장애(The Walking Troubles of Progressive Locomotion Ataxy)"(1900), "근육 질환(Illnesses of the Muscles)"(1901) 등이다. 이 모든 단편 영화는 보존되었다. 마리네스쿠 교수는 자신의 작품을 "시네마토그래프의 도움을 받은 연구"라고 불렀고, 여러 연속된 프레임과 함께 결과를 파리의 "라 세메네 메디칼(La Semaine Médicale)" 잡지에 1899년부터 1902년 사이에 발표했다.[15] 1924년 오귀스트 뤼미에르는 마리네스쿠의 과학 영화의 장점을 인정하며 다음과 같이 말했다. "제가 아직 '라 세메네 메디칼'을 받던 시절에 신경 질환 연구에서 시네마토그래프 사용에 대한 귀하의 과학 보고서를 보았지만, 그 당시에는 다른 걱정거리가 있어 생물학적 연구를 시작할 시간이 없었습니다. 저는 그 작품들을 잊어버렸고, 그것들을 저에게 다시 일깨워주셔서 감사합니다. 안타깝게도 많은 과학자들이 귀하의 방식을 따르지는 않았습니다."[16][17][18]

다큐멘터리의 역사는 영화와 함께 시작되었다. 뤼미에르 형제의 역사상 최초의 영화인 『공장 출구』(1895년)는 그 이름 그대로 공장 출구에 카메라를 설치하여 직원들이 나오는 모습을 한 컷으로 촬영한 것이다. 이어서 제작된 『라 시오타 역에 도착하는 기차』(1896년)에서는 관객들이 스크린의 영상을 현실과 착각하여 소동을 벌였다고 한다. 이들은 정의에 따르면 다큐멘터리이다.[49] 뤼미에르 형제가 촬영한 다른 영상들(가족이 식사하는 장면 등)도 일종의 기록 영화라고 할 수 있다.

초기 영화에서는 세계 각지의 풍경이 활발하게 촬영되어 대중에게 상영되었다. 이것은 기행 다큐멘터리의 시초라고 할 수 있다. 초기 영화에서 픽션/논픽션의 경계는 모호했으며, 나중에 탄생하는 다양한 장르로는 미분화된 상태였다. 이 단계에서는 단지 영상이 비춰진다는 것, 신기한 것이 비춰진다는 것에 관객의 관심이 집중되었다. (이 흐름 속에서 연극을 고정 카메라로 촬영한 영상에서 극영화가 탄생하게 된다.)

3. 2. 1900년대 ~ 1920년대

20세기 초, 여행기 영화(Travelogue (films))가 큰 인기를 끌었다. 배급사들은 이를 "풍경 영화(scenics)"라고 불렀으며, 당시 가장 인기 있는 영화 장르 중 하나였다.[19] ''헤드헌터의 땅에서(In the Land of the Head Hunters)''(1914)는 원시주의(primitivism)와 이국주의(exoticism)를 받아들여 아메리카 원주민의 삶을 사실적으로 재현한 연출된 이야기로, 풍경 영화의 개념을 넘어선 중요한 초기 영화였다.파테(Pathé)는 20세기 초 이러한 영화를 제작하는 가장 유명한 세계적인 제작사였으며, ''눈으로 뒤덮인 모스크바(Moscow Clad in Snow)''(1909)가 좋은 예이다. 이 시기에는 전기 다큐멘터리도 등장했는데, 부쿠레슈티(Bucharest)의 파테(Pathé) 지부에서 제작한 ''에미네스쿠-베로니카-크레앙가(Eminescu-Veronica-Creangă)''(1914)는 작가 미하이 에미네스쿠(Mihai Eminescu), 베로니카 미클레(Veronica Micle), 이온 크레앙가(Ion Creangă) (모두 제작 당시 사망)의 관계를 다룬 장편 영화였다.

키네마컬러(Kinemacolor) (''우리 국왕과 왕비와 함께 인도를 통해(With Our King and Queen Through India)''(1912)로 유명함)와 프리즈마(Prizma) 컬러 (''프리즈마와 함께 어디든(Everywhere With Prizma)''(1919)와 5릴 장편 영화 ''알려지지 않은 발리(Bali the Unknown)''(1921)로 유명함)와 같은 초기 컬러 영화 제작 과정에서는 새로운 컬러 기법을 홍보하기 위해 여행기를 사용했다. 반면 테크니컬러(Technicolor)는 주로 할리우드 스튜디오에서 픽션 장편 영화에 자사의 기법을 채택하도록 하는 데 집중했다.

프랭크 허리(Frank Hurley)의 장편 다큐멘터리 영화 ''남극(South)''(1919)은 1914년 어니스트 섀클턴(Ernest Shackleton)이 이끈 임페리얼 남극횡단 탐험(Imperial Trans-Antarctic Expedition)을 기록했다.

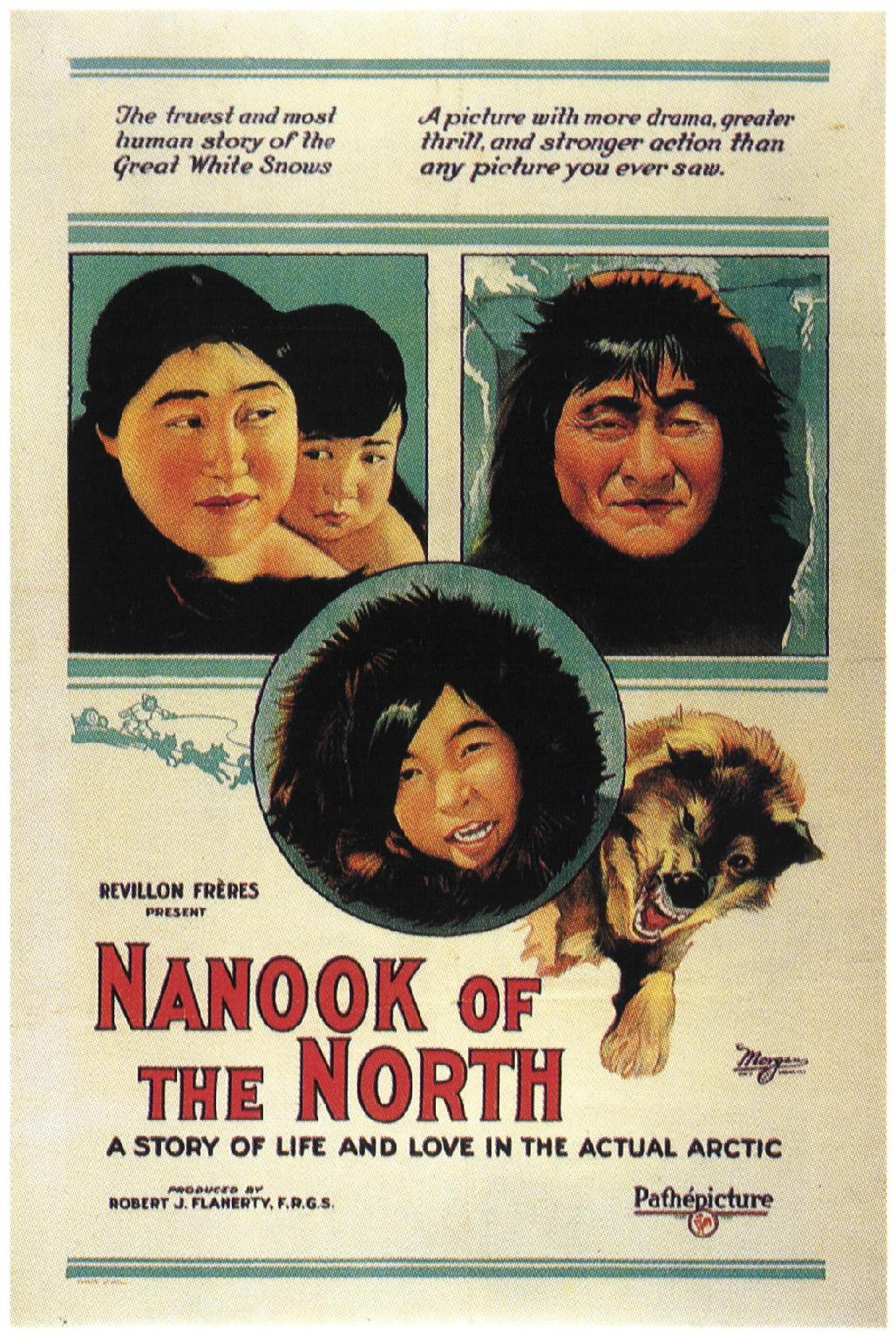

1922년 로버트 플래허티(Robert J. Flaherty)의 ''북쪽의 나누크(Nanook of the North)''는 다큐멘터리 영화에 낭만주의를 도입했다. 플래허티는 이 시기에 수많은 연출이 가미된 낭만적인 다큐멘터리 영화를 제작했는데, 종종 당시의 삶이 아닌 100년 전의 삶을 보여주곤 했다. 예를 들어, ''북쪽의 나누크''에서 플래허티는 주인공들이 근처에 있는 산탄총으로 바다코끼리를 사냥하는 것을 허용하지 않고, 대신 작살을 사용하게 했다. 내부 촬영을 위해 지붕 없는 이글루를 짓는 것과 같은 플래허티의 일부 연출은 당시의 촬영 기술을 수용하기 위한 것이었다.

파라마운트 픽처스(Paramount Pictures)는 플래허티의 ''나누크''와 ''모아나''의 성공을 메리언 C. 쿠퍼(Merian C. Cooper)와 어니스트 쇼드색(Ernest Schoedsack)이 감독한 ''풀(Grass)''(1925)과 ''창(Chang)''(1927)으로 재현하려고 시도했다.

영화의 가능성이 명확해짐에 따라, 기록 매체라는 요소를 중시하면서 자신의 문제의식을 작품에 투영하려는 의지를 가진 제작자들이 나타났다. '다큐멘터리의 아버지'라고 불리는 로버트 플래허티(1884년~1951년), 요리스 이벤스(1899년~1989년), 지가 베르토프(1896년~1954년) 등이 그 예이다. 플래허티는 이누이트 나누크 가족과 1년 동안 함께 생활하며 『북극의 나누크』(1922)를 제작했다.

1930년대에는 영국의 기록 영화 작가 폴 로사(Paul Rotha), 존 그리어슨(John Grierson) 등이 제창한 "영국 다큐멘터리 영화 운동" 등, 영화가 가진 교육 및 선전 효과를 이용하여 사회를 변혁하려는 의도를 가진 영화 제작이 번성했다. 현대의 "다큐멘터리"라는 용어는 이 운동에서 유래한 것으로 여겨진다.

3. 2. 1. 낭만주의 다큐멘터리

시티 심포니는 1920년대와 1930년대의 아방가르드 영화 장르 중 하나이다. 이 영화들은 현대 미술, 즉 입체파, 구축주의, 인상주의의 영향을 받았다.[20] 미술사학자이자 저자인 스콧 맥도널드[21]에 따르면, 시티 심포니 영화는 "다큐멘터리와 아방가르드 영화의 교차점: ''아방-다큐''"로 묘사될 수 있지만, A.L. 리스는 이를 아방가르드 영화로 간주한다.[20]이 장르의 초기 작품으로는 ''맨해튼'' (1921, 폴 스트랜드 감독), ''리앙 끌레 뢰르''(1926, 알베르토 카발칸티 감독), ''24달러 섬''(1927, 로버트 J. 플래허티 감독), ''모스크바''(1927, 미하일 카우프만 감독), ''에튀드 쉬르 파리''(1928, 앙드레 소바주 감독), ''더 브리지''(1928, 요리스 이벤스 감독), ''레인''(1929, 요리스 이벤스 감독), ''상파울루, 메트로폴리스의 교향곡''(1929, 아달베르토 케메니 감독), ''베를린: 대도시의 교향곡''(1927, 발터 루트만 감독), ''카메라를 든 사나이''(1929, 지가 베르토프 감독), ''두로, 파이냐 플루비알''(1931, 마누엘 드 올리베이라 감독), ''랩소디 인 투 랭귀지즈''(1934, 고든 스파링 감독) 등이 있다.

시티 심포니 영화는 주요 대도시를 중심으로 도시의 삶, 사건, 활동을 포착하며, 추상적인 촬영 기법이나 소비에트 몽타주 이론을 사용하기도 한다. "교향곡" 스타일로 촬영 및 편집된 시네포에트리의 한 형태이다.

유럽 대륙의 전통(''참조:'' 사실주의)은 인간이 만든 환경 속 인간에게 초점을 맞추었고, 발터 루트만의 ''베를린: 대도시의 교향곡''(그리어슨은 ''베를린''이 다큐멘터리가 어떠해야 하는지를 보여주는 것이 아니라고 언급[22]), 알베르토 카발칸티의 ''리앙 끌레 뢰르'', 지가 베르토프의 ''카메라를 든 사나이'' 등이 대표적이다. 이 영화들은 사람들을 환경의 산물로 묘사하며 아방가르드에 기울어져 있다.

기록 매체로서 영화의 가능성이 명확해지면서, 자신의 문제의식을 투영하려는 제작자들이 나타났다. '다큐멘터리의 아버지' 로버트 플래허티, 요리스 이벤스, 지가 베르토프 등이 그 예이다.

플래허티는 대표작 『북극의 나누크』(1922)를 이누이트 나누크 가족과 1년 동안 함께 생활하며 제작했다. 이벤스는 초기 『다리』(1928), 『비』(1929)로 아방가르드 영화 작가로 평가받았지만, 이후 꾸준한 기록 영화 작가로 활동했다. 베르토프는 『카메라를 든 사나이』 등을 통해 현실 기록을 중시하는 "키노 글라즈"를 제창하여 후대에 영향을 주었다.

3. 2. 2. 도시 교향곡

지가 베르토프는 1920년대 소비에트의 뉴스릴 시리즈인 ''키노-프라우다''(Kino-Pravda, 직역하면 "영화적 진실")의 중심 인물이었다. 베르토프는 다양한 렌즈, 샷-카운터-샷 편집, 타임랩스, 슬로우 모션, 스톱 모션 및 페이스트 모션 기능을 갖춘 카메라가 인간의 눈보다 현실을 더 정확하게 표현할 수 있다고 믿었고, 이를 바탕으로 영화 철학을 만들었다.3. 2. 3. 키노프라우다

지가 베르토프는 대표작 『카메라를 든 사나이』 제작 등을 통해 현실의 철저한 기록을 최고로 여기는 기록 영화주의 "키노 글라즈"를 제창하여 후대의 기록 영화 작가들에게 지속적인 영향을 주고 있다.[1]3. 3. 1930년대 ~ 1940년대

레니 리펜슈탈의 영화 ''뜻대로 되는 승리(Triumph of the Will)''(1935)는 1934년 나치당 대회(Nuremberg Rally)를 기록한 것으로 아돌프 히틀러의 의뢰를 받아 제작된 대표적인 선전 영화이다. 이 영화는 뛰어난 영상미로 대중을 나치즘으로 이끌었다는 평가를 받으며, 현재 독일에서는 상영이 금지되어 있다.[50]좌파 영화 제작자 요리스 이벤스와 앙리 스토르크는 벨기에 탄광 지역을 다룬 ''보리나주(Misère au Borinage)''(1931)를 감독했다. 루이스 부뉴엘은 초현실주의 다큐멘터리 영화 ''빵 없는 땅(Las Hurdes)''(1933)을 감독했다.

미국에서는 페어 로렌츠의 ''평야를 갈아엎은 쟁기(The Plow That Broke the Plains)''(1936)와 ''강(The River (1938 film))''(1938), 그리고 윌러드 반 다이크의 ''도시(The City (1939 film))''(1939)가 주목할 만한 뉴딜 시대의 작품들이다. 이들은 사회적 및 생태적 인식, 정부 선전, 좌파적 관점을 복합적으로 제시했다. 프랭크 카프라의 ''우리가 싸우는 이유(Why We Fight)''(1942–1944) 시리즈는 미국 정부가 대중을 전쟁에 참전시키기 위해 제작한 뉴스릴 시리즈였다.

캐나다에서는 존 그리어슨이 설립한 캐나다 국립영화위원회가 선전 목적으로 설립되었다. 이 위원회가 제작한 뉴스릴은 요제프 괴벨스가 조직한 나치 독일의 심리전에 대한 정당한 반(反)선전으로 간주되었다.

영국에서는 존 그리어슨의 지휘 아래 여러 영화 제작자들이 모여 다큐멘터리 영화 운동으로 알려지게 되었다. 그리어슨, 알베르토 카발칸티, 해리 왓, 베이실 라이트, 험프리 제닝스 등은 선전, 정보, 교육을 보다 시적인 미적 접근 방식의 다큐멘터리와 조화시키는 데 성공했다. 대표작으로는 ''실론의 노래(Song of Ceylon)'', ''불이 붙었다(Fires Were Started)'', ''티모시를 위한 일기(A Diary for Timothy)'' 등이 있다. 이 운동에는 W. H. 오든과 같은 시인, 벤자민 브리튼과 같은 작곡가, J. B. 프리스트리와 같은 작가들이 참여했다. 가장 잘 알려진 영화로는 ''야간 우편(Night Mail)''과 ''탄광(Coal Face)''이 있다.

''스미스 씨를 찾습니다(Calling Mr. Smith)''(1943)는 스테판 테머슨이 제작한 반나치 컬러 영화[23][24][25]이자 전쟁 반대 아방가르드 영화로, 역사상 최초의 반나치 영화 중 하나였다.

나치 독일은 유대인 강제 수용소 영상을 포함한 활동 기록 영상을 남겼다. 알랭 레네는 이러한 나치의 기록 영상을 소재로 하여 그 범죄성을 고발한 기록 영화 ''밤과 안개''를 제작했다.

3. 4. 1950년대 ~ 1970년대

제2차 세계 대전 이후, 다큐멘터리는 산업영화·교육영화 분야에서부터 신식민주의, 자본주의에 대한 비판적인 내용까지 다양해졌으며, 텔레비전의 등장과 보급으로 텔레비전 다큐멘터리라는 새로운 장르가 등장했다.에스토니아의 레나르트 메리(Lennart Meri) 대통령(1929~2006)은 대통령직을 수행하기 전 다큐멘터리 영화를 제작했다. 그의 영화 ''은하수의 바람''(The Winds of the Milky Way)은 1977년 뉴욕 영화제에서 은메달을 수상했다.[26][27][28]

베트남 전쟁 시대에는 요리스 이벤스(Joris Ivens)가 미군의 북부 폭격에 노출된 하노이(Hà Nội)에서 시민들의 일상을 촬영하여 『베트남에서 멀리 떨어져(Loin du Vietnam)』(1967년)와 『북위 17도(17e parallèle: La guerre du peuple)』(1968년)를 제작했다. 특히 『베트남에서 멀리 떨어져』는 크리스 마르케(Chris Marker)와 장 뤽 고다르(Jean-Luc Godard) 등 프랑스 신예 영화 작가들과 공동 제작했다.

일본에서는 우야마 준이치(牛山純一)가 텔레비전 다큐멘터리로 『남베트남 해병대대 전기』를 제작했다. 그 외에 『그림을 그리는 아이들(絵を描く子供たち)』의 하니 스스무(羽仁進), 미나마타병(水俣病)을 추적한 도모토 노리아키(土本典昭), 미쓰리즈카 투쟁(三里塚闘争)을 그린 오가와 신스케(小川紳介), 『유키유키테、신군(ゆきゆきて、神軍)』의 하라 카즈오(原一男) 등이 활약했다.

8mm 영화, 16mm 영화, 비디오 카메라 등 저렴한 장비 보급으로 개인 영화도 급증했다. 조너스 메카스(Jonas Mekas)의 『리투아니아 여행의 추억(Reminiscences of a Journey to Lithuania)』(1972년)은 미국 거주 작가가 고향 리투아니아(Lithuania)를 방문하는 모습을 직접 촬영한 작품으로, 홈 비디오 같지만 전 세계적으로 개인 영화의 기념비적인 작품으로 지지받았다.

한편, 텔레비전 다큐멘터리 보급 이전에는 관객의 저급한 감정에 호소하는 오락적인 다큐멘터리 영화도 유행했다. 이들은 세계 각지 대도시의 야간 풍속, 퇴폐적이고 기괴한 이벤트, 유럽 이외의 아시아(일본 포함)나 아프리카 민족의 "야만적인" 풍습을 담았다. 구알티에로 야코페티(Gualtiero Jacopetti)의 『세계 잔혹 이야기(Mondo Cane)』(1962년)는 해외 여행이 드물던 시대에 세계의 기이한 풍습을 소개해 대히트를 기록했고, 1980년대 초반까지 이러한 몬도 영화(モンド映画)가 많이 제작되었다.

몬도 영화는 조작이 많았고, 유럽의 시각에서 동양이나 아프리카를 바라보는 오리엔탈리즘적인 시선이 있었다는 비판을 받는다. 몬도 영화 붐 후반에는 조작 수법을 보여주는 반(半) 허구적인 것이 등장했고, 관객들도 조작을 암묵적으로 이해하고 즐기면서, 결국 텔레비전의 충격적인 특집 프로그램 등에 흡수되어 사라졌다.

1970년대 이후 다큐멘터리 제작 기법이 고정관념화되고, 핸드헬드 카메라 등 다큐멘터리 특유의 기법을 역이용하여 현장감 있는 픽션(드라마)이 제작되는 경우가 나타났으며, 할리우드(Hollywood) 등에서도 일반화되었다. 일본에서는 1980년대부터 드라마와 함께 구성된 "다큐멘터리 드라마(Docudrama)"(미국에서는 1970년대 확립), 퀴즈나 토크쇼 등을 섞은 "다큐멘터리 버라이어티" 등이 등장하여 일반화되었다.

3. 4. 1. 시네마 베리테

시네마 베리테(혹은 밀접하게 관련된 다이렉트 시네마)는 가볍고 조용하며 신뢰할 수 있는 카메라와 휴대용 동기화 사운드와 같은 몇 가지 기술적 발전에 의존했다.시네마 베리테와 유사한 다큐멘터리 전통은 스튜디오 기반 영화 제작의 제약에 대한 반발로 볼 수 있다. 소규모 제작진과 함께 현장 촬영은 프랑스 뉴웨이브에서도 일어났으며, 영화 제작자들은 더 작고 휴대용 카메라와 동기화된 사운드를 사용하여 현장에서 벌어지는 사건을 촬영할 수 있도록 기술 발전을 활용했다.

용어가 때때로 서로 바꿔 사용되지만, 시네마 베리테(장 루슈)와 북미의 "다이렉트 시네마"(혹은 더 정확하게는 "시네마 디렉트") 사이에는 중요한 차이점이 있다.[29] 다이렉트 시네마는 캐나다의 미셸 브로, 피에르 페로, 앨런 킹, 미국의 로버트 드류, 리처드 리콕, 프레더릭 와이즈먼, 앨버트와 데이비드 메이즐스 등이 개척했다.

이 운동의 감독들은 자신들의 주제에 대한 참여 정도에 대해 다른 관점을 취했다. 예를 들어 코플과 페네베이커는 비참여를 선택하고, 페로, 루슈, 코에니그, 크로이토르는 필요하다고 판단될 때 직접적인 참여 또는 심지어 자극까지 선호한다.

여름의 연대기 (장 루슈), 돌아보지 마 (D. A. 페네베이커), 그레이 가든 (앨버트와 데이비드 메이즐스), 티티컷 폴리스 (프레더릭 와이즈먼), 프라이머리와 위기: 대통령의 약속 뒤에서 (둘 다 로버트 드류 제작), 하란 카운티, USA (바바라 코플 감독), 론리 보이 (울프 코에니그와 로만 크로이토르)는 모두 흔히 시네마 베리테 영화로 여겨진다.

이 스타일의 기본 원칙에는 더 개인적인 반응을 포착하기 위해 움직이는, 종종 손으로 든 카메라로 위기 상황에 있는 사람을 따라가는 것이 포함된다. 앉아서 하는 인터뷰는 없으며, 촬영 비율(완성된 제품에 대해 촬영된 필름의 양)은 매우 높아서 종종 80 대 1에 이른다. 편집자들은 작품을 찾아 영화로 만들어낸다. 이 운동의 편집자들(예: 베르너 놀드, 샬롯 츠베린, 머피 마이어, 수잔 프로엠케, 엘렌 호브데)은 종종 간과되지만, 영화에 대한 기여는 매우 중요해서 종종 공동 감독 크레딧을 받았다.

유명한 시네마 베리테/다이렉트 시네마 영화로는 레 라케튀르[30], 쇼맨, 세일즈맨, 니어 데스, 더 칠드런 워 워칭이 있다.

3. 4. 2. 정치적 무기로서의 다큐멘터리

1960년대와 1970년대에 다큐멘터리 영화는 특히 라틴 아메리카뿐만 아니라 변화하는 사회에서 신식민주의와 자본주의에 대한 정치적 무기로 여겨지는 경우가 많았다. 1968년에 만들어진 옥타비오 게티노(Octavio Getino)와 페르난도 솔라나스(Fernando Solanas) 감독의 La Hora de los hornoses (''가마의 시간'')는 한 세대의 영화 제작자들에게 영향을 미쳤다.[31] 1970년대 초반에 제작된 많은 정치 다큐멘터리 중에는 아리 마르티네즈(Ari Martinez)와 호세 가르시아(José Garcia)가 제작한 공영 방송의 1973년 9월 살바도르 아옌데 정부의 아우구스토 피노체트 휘하 군부에 의한 쿠데타에 대한 심층적인 해설을 담은 최초의 작품인 "칠레: 특별 보고서"가 있다.2020년 6월 ''뉴욕 타임즈'' 기사는 그레이스 리(Grace Lee)와 마르잔 사피니아(Marjan Safinia) 감독의 정치 다큐멘터리 ''And She Could Be Next''를 검토했다. ''타임즈''는 이 다큐멘터리를 정치에 참여하는 여성에 초점을 맞춘 것뿐만 아니라, 더 구체적으로 유색인종 여성, 그들의 공동체, 그리고 그들이 미국에 가져온 중요한 변화에 초점을 맞춘 것으로 묘사했다.[31]

이러한 다큐멘터리 기법과 기술이 확립됨에 따라 영화의 대중 선전 능력이 주목받게 되면서 국가적인 선전을 목적으로 한 작품들도 많이 등장했다. 특히 제1차 세계 대전 이후, 총력전 수행을 위한 방책의 하나로 선전 영화 제작이 중요시되었다.

예를 들어, 레니 리펜슈탈(독일, 1902-2003)의 작품 『뜻의 승리』(1935년)는 나치의 당대회를 기록한 영상이지만, 당시로서는 매우 세련된 영상 작품으로 완성되어 그 미적 인상으로 대중을 나치즘으로 유도했다고 여겨진다. 그 때문에 아직도 독일에서는 상영이 금지되어 있다.[50]

나치 독일은 자신의 활동에 대해 상세히 영상 기록을 남겼는데, 여기에는 유대인 강제 수용소의 영상도 포함되어 있었다. 이러한 나치의 기록·선전용으로 촬영된 기록 영상을 소재로 사용하여, 반대로 그 범죄성을 고발한 기록 영화의 대표작이 알랭 레네(프랑스, 1922-2014)의 『밤과 안개』이다.

3. 5. 현대 다큐멘터리

1960년대와 1970년대에 다큐멘터리 영화는 변화하는 사회에서 신식민주의와 자본주의에 대한 정치적 무기로 여겨지는 경우가 많았다. 옥타비오 게티노와 페르난도 솔라나스 감독의 La Hora de los hornos|가마의 시간es은 한 세대의 영화 제작자들에게 영향을 미쳤다.[31] 아리 마르티네즈와 호세 가르시아가 제작한 "칠레: 특별 보고서"는 1973년 9월 살바도르 아옌데 정부가 아우구스토 피노체트 군부에 의해 쿠데타를 당한 사건에 대한 심층적인 해설을 담은 초기 작품이다.2020년 6월 ''뉴욕 타임즈''는 그레이스 리와 마르잔 사피니아 감독의 정치 다큐멘터리 ''And She Could Be Next''를 다루었다. 이 다큐멘터리는 정치에 참여하는 유색인종 여성들과 그들의 공동체, 그리고 그들이 미국에 가져온 중요한 변화에 초점을 맞추었다.[31]

''페어런하이트 9/11'', ''슈퍼 사이즈 미'', ''푸드 인크'', ''어스'', ''마치 오브 더 펭귄'', ''불편한 진실'' 등의 다큐멘터리 영화들이 극장 개봉에서 큰 성공을 거두었다. 다큐멘터리는 극영화에 비해 제작비가 훨씬 적게 들어, 제한적인 극장 개봉만으로도 높은 수익을 낼 수 있어 영화사들에게 매력적인 장르이다.

지난 30년 동안 다큐멘터리 영화의 성격은 확장되었다. 1960년대에 등장한 시네마 베리테 스타일은 휴대용 카메라와 녹음 장비의 사용을 통해 영화 제작자와 피사체 사이의 밀접한 관계를 가능하게 했다. 말론 리그스의 ''텅스 언타이드''(1989)와 ''블랙 이즈...블랙 에인트''(1995)와 같이 개인적인 작품들은 다큐멘터리와 극영화의 경계를 모호하게 만들었으며, 표현적, 시적, 수사적 요소들을 혼합하고 역사적 자료보다는 주관성을 강조한다.[32]

''아이즈 온 더 프라이즈: 아메리카의 시민권 운동의 해''(19861부, 19892부), 스파이크 리의 ''4 리틀 걸즈''(1997), 켄 번즈의 ''남북전쟁'', 유네스코가 수상한 노예제에 관한 독립 영화 ''500년 후'' 와 같은 역사 다큐멘터리들은 독특한 목소리뿐만 아니라 관점과 시각을 표현한다. 에롤 모리스의 ''씬 블루 라인''은 스타일리쉬한 재현 장면을 포함하며, 마이클 무어의 ''로저 앤 미''는 감독의 해석적 통제력을 훨씬 더 크게 부여한다. 이러한 다큐멘터리들의 상업적 성공은 다큐멘터리 형식의 서사적 변화에서 비롯될 수 있으며, 이로 인해 일부 비평가들은 이러한 영화들을 "몬도 영화" 또는 "다큐-선전"이라고 부르기도 한다.[33]

다큐멘터리 영화 제작자들은 점점 더 영화와 함께 사회적 영향 캠페인을 활용하고 있다.[34] 사회적 영향 캠페인은 사회 문제와 원인에 대한 대중의 인식을 참여와 행동으로 전환하여 미디어 프로젝트를 활용하고자 한다.[35] ''코니 2012'', ''살람 네이버'', ''가스랜드'', ''1달러로 살아가기'', ''걸 라이징'' 등이 그러한 다큐멘터리의 예이다.

DVD 등장으로 다큐멘터리는 재정적으로 더욱 실현 가능해졌지만, 제작 자금 조달은 여전히 어려운 문제다. 지난 10년 동안 가장 큰 상영 기회는 방송 시장에서 나타났으며, 이로 인해 영화 제작자들은 방송사의 취향과 영향력에 의존하게 되었다.[36]

현대 다큐멘터리는 "리얼리티 TV"와 일부 중복되기도 한다. "메이킹 오브" 다큐멘터리는 영화 또는 컴퓨터 게임 제작 과정을 보여주는데, 홍보 목적으로 제작되어 광고에 더 가깝다.

현대의 가벼운 디지털 비디오 카메라와 컴퓨터 기반 편집은 다큐멘터리 제작에 큰 도움이 되었으며, 장비 가격의 급격한 하락도 한몫했다. 마틴 쿠네르트와 에릭 매니스의 ''이라크의 목소리''는 150대의 DV 카메라를 전쟁 중 이라크로 보내 이라크인들에게 자신들을 녹화하도록 한 영화이다.

제2차 세계 대전 이후, 다큐멘터리는 산업영화·교육영화에서부터 신식민주의, 자본주의에 대한 비판적인 내용까지 다양화되었으며, 텔레비전의 등장과 보급에 따라 텔레비전 다큐멘터리라는 새로운 장르가 등장했다.

베트남 전쟁 시대에는 요리스 이벤스가 미군의 북부 폭격에 노출된 하노이(Hà Nội)에 들어가 시민들의 일상을 촬영하여 『베트남에서 멀리 떨어져(Loin du Vietnam)』(1967년)와 『북위 17도(17e parallèle: La guerre du peuple)』(1968년)를 제작했다. 『베트남에서 멀리 떨어져』는 크리스 마르케와 장 뤽 고다르 등 프랑스의 신예 영화 작가들과의 공동 제작이었다.

일본에서는 우야마 준이치가 텔레비전 다큐멘터리로 『남베트남 해병대대 전기(南ベトナム海兵大隊戦記)』를 제작했다. 그 외에 『그림을 그리는 아이들(絵を描く子供たち)』을 제작한 하니 스스무, 미나마타병을 추적해 온 도모토 노리아키와 미쓰리즈카 투쟁을 그린 오가와 신스케, 『ゆきゆきて、神軍(ゆきゆきて、神軍)』의 하라 카즈오 등이 활약했다.

8mm 영화, 16mm 영화, 비디오 카메라 등 저렴한 장비 보급으로 개인 영화도 급증했다. 조너스 메카스의 『리투아니아 여행의 추억(Reminiscences of a Journey to Lithuania)』(1972년)은 미국에 거주하는 작가 자신이 고향인 리투아니아를 방문하는 모습을 직접 촬영하여 구성한 작품으로, 개인 영화의 기념비적인 작품으로 지지받았다.

관객의 저급한 감정에 호소하는 오락적인 다큐멘터리 영화도 텔레비전 다큐멘터리가 보급되기 이전에 유행했다. 이들은 세계 각지 대도시의 야간 풍속, 퇴폐적이고 기괴한 이벤트, 유럽 이외의 아시아(일본 포함)나 아프리카 민족의 "야만적인" 풍습을 잘라낸 것이다. 구알티에로 야코페티의 『세계 잔혹 이야기(Mondo Cane)』(1962년)는 해외 여행이 드물었던 시대에 세계의 기이한 풍습을 소개하며 대히트를 기록했고, 이후 1980년대 초반까지 이러한 유형의 다큐멘터리가 많이 제작되었다. 이러한 영화는 몬도 영화라고 불린다.

이러한 몬도 영화는 처음부터 많은 조작을 포함하고 있었을 뿐만 아니라, 유럽의 시각에서 열등한 동양이나 아프리카를 바라보는 오리엔탈리즘적인 시선이 있었다는 점이 비판받고 있다. 몬도 영화 붐의 후반에는 조작의 수법을 보여주는 반(半) 허구적인 것이 등장했고, 관객들도 조작의 존재를 암묵적으로 이해하고 즐기게 되면서, 결국 텔레비전의 충격적인 특집 프로그램 등에 흡수되어 사라졌다.

다큐멘터리의 제작 기법이 고정관념화되고, 핸드헬드 카메라 등 다큐멘터리 특유의 기법을 역이용하여 현장감과 사실감 있는 픽션(드라마)이 제작되는 경우가 1970년대 이후 나타났으며, 이러한 기법은 이미 할리우드 등에서도 일반화되고 있다. 일본에서는 1980년대부터 전통적인 취재·구성 형식 외에 드라마와 함께 구성된 "다큐멘터리 드라마"(Docudrama)(미국에서는 1970년대에 확립된 형식이다), 퀴즈나 스튜디오 토크쇼 등을 섞은 "다큐멘터리 버라이어티" 등이 등장하여 각각 일반화되고 있다.

1990년대 이후, 텔레비전 방송에서는 특정한 극단적인 설정 하에서 대본 없이(라는 명목 하에), 시청자 모집을 통해 참가한 아마추어 출연자 등 등장인물의 언행을 고정 카메라로 관찰하는 "리얼리티 쇼"라는 스타일이 세계적으로 유행했다. 이 기법은 사실적으로 표현한다는 의미에서 감시 카메라적인 영상이라는 점에서 참신했지만, 연출된(혹은 허구의) 촬영 대상을 표현 기법에 의해 사실적으로 보이게 하는 예가 두드러진다.

리얼리티 프로그램이나 실화 재현 프로그램, 경찰 추적 프로그램(일본의 24시간 경찰(警察24時), 미국에서는 코프스(Cops)) 등의 번영에 따라 사람들은 대본이 있는 드라마보다 사실적이고 다큐멘터리처럼 보이는 것을 선호하는 경향이 명확해졌다. 또한 2001년 미국 동시다발 테러 사건의 영향으로 드라마는 타격을 입은 반면, 감독 자신이나 아마추어가 사회 문제 등에 돌입하는 리얼리티 프로그램과 비슷한 스타일의 다큐멘터리 영화가 좋은 흥행 성적을 거두게 되었다. 『화씨 911』이나 『슈퍼 사이즈 미』 등이 그 예이다.

4. 다큐멘터리의 다양한 형식

다큐멘터리 영화는 드라마나 픽션과 달리 사실을 기록하여 만드는 작품으로, 보통 어떤 문제에 대해 이야기하고자 한다. 드라마나 픽션은 문제를 부드럽게 표현하려 하지만, 다큐멘터리는 사회 문제나 개인의 힘으로 해결할 수 없는 문제를 다룰 때 강렬한 인상을 줄 수 있다.

다큐멘터리는 사실 정보에 기반하여 내용이 전개되지만, 제작자가 보여주고 싶은 것만 보여주기 때문에 진실성이 떨어질 수 있다는 문제가 있다. 또한, 제작자가 주제에 얼마나 참여하는가에 대한 논란도 있다.

말이 없는 다큐멘터리 영화도 제작되었다. 1942년 험프리 제닝스와 스튜어트 맥컬리스터가 감독한 ''영국을 들어라(Listen to Britain)''는 전시 중 영국의 모습을 담았다. 1982년부터 제작된 콰트시 3부작과 ''바라카(영화)''는 영상과 음악은 있지만, 말은 없는 시각적 음악시로 묘사된다. 콰트시 3부작의 일부인 ''코야니스카트시''는 주로 미국 전역의 도시와 자연 풍경을 슬로우 모션과 타임랩스 사진으로 구성했다. ''바라카''는 인류의 일상 활동과 종교 의식을 포착하려 한다.

2003년 제작된 ''바디송''은 "최고의 영국 다큐멘터리" 부문 영국 독립 영화상을 수상했다. 2004년 영화 ''제네시스(2004년 영화)''는 동식물의 성장, 쇠퇴, 성, 죽음 등을 보여주며, 약간의 내레이션을 포함한다.

다큐멘터리에는 여러 하위 장르가 있다.[52]

- 다이렉트 시네마 - 내레이션, 인터뷰, 배경 음악을 배제한 다큐멘터리. 일본에서는 소우다 카즈히로가 '관찰 영화'라고 부르며 제작하고 있다.

- 셀프 다큐멘터리 - 제작자가 자신이나 가족 등 주변 인물을 촬영 대상으로 한 다큐멘터리. '참여형 다큐멘터리'라고도 한다.

- 페이크 다큐멘터리 - 모큐멘터리라고도 한다. 다큐멘터리처럼 제작된 픽션.

- 리얼리티 쇼 - 현실에서 일어나는 극적인 상황에 일반인 출연자들(무명 연예인 포함)이 직면하는 모습을 담은 다큐멘터리. 주로 텔레비전 프로그램으로 방송된다. 연애 리얼리티 쇼나 조사·수색 프로그램 등이 주요 예시이다.

- 인터뷰 다큐멘터리 - 인터뷰를 기반으로 구성된 다큐멘터리. TBS의 「日の丸」(1967년 2월 9일) 등.

- 에세이스틱 다큐멘터리 - 제작자의 에세이와 같은 내레이션으로 진행되는 다큐멘터리. 에세이 영화.

- 하이브리드 다큐멘터리 - 제작자와 시청자 간의 대화가 탄생하는 다큐멘터리.

- 다큐픽션 - 픽션 영화와 다큐멘터리라는 두 가지 기본 장르에서 유래한 혼성 장르.

- 성찰적 다큐멘터리 - 다큐멘터리의 신뢰성에 의문을 제기하고, 작품이 어떻게 구성되었는지에 주목하게 하는 다큐멘터리.

- 퍼포먼스형 다큐멘터리 - 콘서트나 연극을 기록한 다큐멘터리.

- 교육용 다큐멘터리 - 교육 목적으로 제작된 다큐멘터리.

4. 1. DVD 다큐멘터리

DVD 다큐멘터리란, 대중에게 DVD로 직접 판매할 목적으로 제작된 길이가 정해지지 않은 다큐멘터리 영화이다. 이는 텔레비전이나 극장(일명 극장 개봉)에서 먼저 공개되고 나중에 대중 소비를 위해 DVD로 출시되는 다큐멘터리와는 다르다.텔레비전이나 극장 개봉 자리를 확보하는 데 드는 비용과 어려움이 증가함에 따라 이러한 다큐멘터리 출시 방식이 점점 더 인기를 얻고 있다. 또한, 폭넓은 TV 시청자들의 일반적인 관심을 끌지 못할 수 있는, 보다 "전문적인" 다큐멘터리에도 흔히 사용된다. 예를 들어 군사, 문화 예술, 교통, 스포츠, 동물 등에 관한 다큐멘터리를 들 수 있다.

4. 2. 편집 영화

편집 영화는 1927년 에스피르 슈브(Esfir Schub)의 영화 로마노프 왕조의 몰락(The Fall of the Romanov Dynasty)으로 개척되었다. 최근의 예로는 에밀 드 안토니오(Emile de Antonio)가 매카시 청문회에 대해 감독한 ''명령의 지점(Point of Order!)''(1964)이 있다. 마찬가지로, ''마지막 담배(The Last Cigarette)''는 미국 의회(U.S. Congress) 앞에서 여러 담배 회사 임원들의 증언과 흡연의 장점을 칭찬하는 보관된 선전 자료를 결합한다.[1]4. 3. 시적 다큐멘터리

에롤 모리스(Errol Morris) 감독의 《씬 블루 라인(The Thin Blue Line, 1988) 개봉은 새로운 형태의 하이브리드 다큐멘터리의 가능성을 제시했다. 이 영화는 스타일리쉬한 재현 장면들 때문에 아카데미상 후보에서 제외되었다.[37] 전통적인 다큐멘터리 영화 제작은 허구 영화 장르와의 차별화를 위해 허구화의 흔적을 제거하는 것이 일반적이다. 최근 관객들은 미디어의 전통적인 사실 생산에 대한 불신이 커지면서 사실을 전달하는 실험적인 방식에 더욱 개방적인 태도를 보이고 있다. 하이브리드 다큐멘터리는 전통적인 사실 생산에 도전하기 위해 '진실 게임'을 활용한다. 사실에 기반하지만, 하이브리드 다큐멘터리는 무엇을 이해해야 하는지 명시적으로 제시하지 않고, 주제와 관객 사이의 열린 대화를 만들어낸다.[37] 클리오 바나드(Clio Barnard)의 《더 아보》(The Arbor, 2010), 조슈아 오펜하이머(Joshua Oppenheimer)의 《액트 오브 킬링(The Act of Killing, 2012), 마즈 브뤼거(Mads Brügger)의 《더 앰배서더》(The Ambassador, 2011), 알마 하렐(Alma Har'el)의 《봄베이 비치》(Bombay Beach, 2011)가 주목할 만한 예시이다.[37]4. 4. 설명적 다큐멘터리

설명적 다큐멘터리는 종종 내레이션이나 자막을 사용하는 권위 있는 해설의 형태로 시청자에게 직접 이야기하며 강력한 주장과 관점을 제시한다. 이러한 영화는 수사적이며 시청자를 설득하려고 한다.[52] (풍부하고 웅장한 남성의 목소리를 사용할 수 있다.) 해설은 종종 "객관적"이고 전지전능하게 들린다. 이미지는 종종 중요하지 않으며, 주장을 진전시키기 위해 존재한다. 수사는 우리에게 이미지를 특정 방식으로 읽도록 끊임없이 압박한다. 이 방식의 역사적 다큐멘터리는 과거 사건에 대한 문제가 없고 "객관적인" 설명과 해석을 제공한다.[52]예: ''전기'', ''미국의 가장 수배자'', 많은 과학 및 자연 다큐멘터리, 켄 번스의 ''남북 전쟁''(1990), 로버트 휴즈의 ''새로운 충격''(1980), 존 버거의 ''보는 방식''(1972), 프랭크 카프라의 전시 중 ''우리가 싸우는 이유'' 시리즈, 페어 로렌츠의 ''평원을 갈아엎은 쟁기''(1936)와 같은 TV 프로그램 및 영화.[52]

4. 5. 관찰적 다큐멘터리

관찰 다큐멘터리는 최소한의 개입으로 피사체를 자발적으로 관찰하려는 시도이다. 이 하위 장르에서 활동한 영화 제작자들은 서정적 방식을 너무 추상적이고, 설명적 방식을 너무 설교적이라고 여겼다. 최초의 관찰 다큐멘터리는 1960년대에 등장했으며, 이를 가능하게 한 기술적 발전에는 휴대가 간편한 경량 카메라와 동기화된 사운드를 위한 휴대용 사운드 녹음 장비가 포함된다. 종종 이러한 방식의 영화는 내레이션, 사후 녹음된 대사와 음악, 또는 재연을 피했다. 영화는 일상생활 상황에서 개인의 인간성을 즉각적이고 친밀하며 밝히는 것을 목표로 했다.[1]4. 6. 참여형 다큐멘터리

주어진 원본 소스에는 '참여형 다큐멘터리'에 대한 내용이 직접적으로 언급되어 있지 않습니다. 따라서 해당 섹션에 작성할 내용이 없습니다.4. 7. 성찰적 다큐멘터리

리플렉시브 다큐멘터리는 다큐멘터리의 신뢰성에 의문을 제기하고, 작품이 어떻게 구성되었는지에 주목하게 하는 다큐멘터리이다.[52]4. 8. 퍼포먼스형 다큐멘터리

콘서트나 연극을 기록한 다큐멘터리이다.[52]4. 9. 교육용 다큐멘터리

1930년대부터 영화 카메라는 문화인류학의 현장 연구에도 활용되기 시작했다. 이러한 영상을 활용한 인류학은 특히 '''영상인류학'''이라 불리며, 촬영된 영상을 인류학 영화라고 부른다. 여기서 영상은 기록자의 주관적인 해석에 영향받지 않는 절대적인 객관성을 가진 기록 수단으로 간주된다.인류학 영화는 순수하게 학술적인 기록이며, 오늘날의 의미에서의 다큐멘터리와는 구분되지만, 다큐멘터리 영화 작가들에게 일정한 영향을 주었다고 말해진다.

4. 10. 하이브리드 다큐멘터리

하이브리드 다큐멘터리는 무엇을 이해해야 하는지 명확하지 않고, 제작자와 시청자 간의 대화가 탄생하는 다큐멘터리이다.[52]4. 11. 다큐픽션

다큐픽션은 픽션 영화와 다큐멘터리라는 두 가지 기본 장르에서 유래한 혼성 장르로, 최초의 다큐멘터리 영화가 제작된 이후 꾸준히 활용되어 왔다.[1]1970년대 이후 다큐멘터리의 제작 기법이 고정관념화되고, 핸드헬드 카메라 등 다큐멘터리 특유의 기법을 역이용하여 현장감과 사실감 있는 픽션(드라마)이 제작되는 경우가 나타났으며, 이러한 기법은 이미 할리우드 등에서도 일반화되고 있다.[1] 1980년대부터 일본에서는 전통적인 취재·구성 형식 외에 드라마와 함께 구성된 "다큐멘터리 드라마"(Docudrama)(미국에서는 1970년대에 확립된 형식이다), 퀴즈나 스튜디오 토크쇼 등을 섞은 "다큐멘터리 버라이어티" 등이 등장하여 각각 일반화되고 있다.[1]

4. 12. 페이크 다큐멘터리

페이크 다큐멘터리는 실제 사건을 즉흥적으로 촬영한 것처럼 보이도록 의도적으로 연출한 허구 영화 장르이다. 이 개념은 피에르 비스무스가 2016년 영화 ''록키 2는 어디에?''[38]를 설명하기 위해 도입했다.1970년대 이후, 다큐멘터리 특유의 현장감과 사실감을 살리기 위해 핸드헬드 카메라 등의 기법을 역이용하는 픽션(드라마) 제작 방식이 나타나기 시작했으며, 이는 이미 할리우드 등에서도 일반화되었다.

1990년대 이후에는 특정 상황에서 대본 없이(라는 명목으로) 일반인 참가자들의 행동을 고정 카메라로 관찰하는 "리얼리티 쇼" 스타일이 유행했다. 이러한 방식은 사실적인 표현이라는 점에서는 참신했지만, 연출된(혹은 허구의) 촬영 대상을 사실적으로 보이게 하는 경우가 많았다.

5. 한국의 다큐멘터리

한국의 다큐멘터리는 사회적 약자와 소외된 이들의 목소리를 담아내고, 주류 미디어가 다루지 않는 진실을 드러내는 데 중요한 역할을 해왔다. 그러나 이러한 노력에도 불구하고, 제작 환경의 어려움, 사회적 편견과 냉대, 다큐멘터리의 역할과 가치에 대한 사회적 인식 부족 등 여러 과제를 안고 있다.[53]

독립 다큐멘터리는 대부분 저예산으로 제작되어 제작 기간이 길어지고 완성도를 높이는 데 한계가 있으며, 배급망 확보가 어려워 관객과의 만남이 쉽지 않다. 또한, 다큐멘터리가 다루는 주제가 불편하거나 민감한 경우가 많아 제작 과정에서 외압이나 협박을 받기도 하며, 심지어 상영 중단이나 법적 소송에 휘말리기도 한다. 다큐멘터리를 단순한 오락물이나 교양 프로그램으로 여기는 경향 때문에, 다큐멘터리가 제기하는 문제의식과 사회적 영향력이 제대로 평가받지 못하는 경우도 많다.

이러한 과제를 해결하기 위해서는 다큐멘터리 제작 지원 확대, 배급 시스템 개선, 다큐멘터리에 대한 사회적 인식 제고 등 다각적인 노력이 필요하다.

5. 1. 주요 작품

5. 2. 한국 다큐멘터리의 과제

한국 다큐멘터리는 사회적 약자와 소외된 이들의 목소리를 담아내며, 주류 미디어가 다루지 않는 진실을 드러내는 데 중요한 역할을 해왔다. 그러나 이러한 노력에도 불구하고 여전히 여러 과제를 안고 있다.제작 환경의 어려움이 있다. 독립 다큐멘터리는 대부분 저예산으로 제작되어 제작 기간이 길어지고 완성도를 높이는 데 한계가 있다. 또한, 배급망 확보가 어려워 관객과의 만남이 쉽지 않다.

사회적 편견과 냉대도 극복해야 한다. 다큐멘터리가 다루는 주제가 불편하거나 민감한 경우가 많아, 제작 과정에서 외압이나 협박을 받기도 한다. 심지어 상영 중단이나 법적 소송에 휘말리기도 한다.

다큐멘터리의 역할과 가치에 대한 사회적 인식 부족도 문제이다. 다큐멘터리를 단순한 오락물이나 교양 프로그램으로 여기는 경향이 있어, 다큐멘터리가 제기하는 문제의식과 사회적 영향력이 제대로 평가받지 못하는 경우가 많다.

이러한 과제를 해결하려면 다큐멘터리 제작 지원 확대, 배급 시스템 개선, 다큐멘터리에 대한 사회적 인식 제고 등 다각적인 노력이 필요하다.

6. 다큐멘터리와 보도의 차이

다큐멘터리는 드라마나 픽션과 달리 사실 정보에 전적으로 입각하여 내용을 전개한다. 여기서 다큐멘터리의 '진실성'이 문제가 되는데, 제작자가 보여주고 싶은 것만 보여주고 다른 정보는 배제할 수 있기 때문이다. 또한, 다큐멘터리의 주제에 제작자가 얼마나 참여하는가도 논란이 된다.[48]

사회 문제를 다룬다는 점에서는 다큐멘터리와 보도가 같지만, 모리 타츠야(森達也)는 다큐멘터리는 제작자의 주관과 세계관을 표현하는 것이 최우선 순위인 반면, 보도는 가능한 한 객관성과 중립성을 항상 의식해야 한다는 차이점이 있다고 말한다.[48]

모리는 중국인이 제작한 야스쿠니 신사 다큐멘터리 영화에 대해 일본 문화청(文化庁)이 지원한 것을 자민당 일부 의원들이 문제 삼아 여러 영화관에서 상영이 중단된 사건에 대해 다큐멘터리의 본질에 대해 언급했다.[51]

참조

[1]

웹사이트

Oxford English Dictionary

http://www.oed.com/;[...]

2018-04-25

[2]

서적

Documenting the Documentary: Close Readings of Documentary Film and Video

https://books.google[...]

Wayne State University Press

2020-07-06

[3]

서적

Film Manifestos and Global Cinema Cultures: A Critical Anthology

Univ of California Press

[4]

서적

Film and History. Theory and History

Palgrave Macmillan

[5]

서적

Connected worlds: history in transnational perspective, Volume 2004

https://books.google[...]

Australian National University Press

[6]

간행물

The Documentary Film, Prospect and Retrospect

1945-12

[7]

웹사이트

History/Film

http://wwwmcc.murdoc[...]

2018-04-25

[8]

웹사이트

Pare Lorentz Film Library – FDR and Film

http://parelorentzce[...]

2011-07-24

[9]

간행물

Introduction

https://web.archive.[...]

California State University, Fullerton (College of communications)

2008-09

[10]

서적

A New History of Documentary Film

https://www.bloomsbu[...]

Continuum International Publishing Group

[11]

간행물

More Than "Showing What Happened": Exploring the Potential of Teaching History with Film

https://muse.jhu.edu[...]

2010

[12]

서적

Polish Film: A Twentieth Century History

McFarland

[13]

간행물

"Il faut voir le maître": A Recent Restoration of Surgical Films by E.-L. Doyen, 1859–1916

2005-11

[14]

서적

O privire critică asupra filmului românesc

[15]

서적

Filmul documentar 1897–1948

[16]

웹사이트

A short history of the Romanian films

http://www.cncinema.[...]

2008-04-11

[17]

웹사이트

The Works of Gheorghe Marinescu

https://web.archive.[...]

1967

[18]

비디오

Excerpts of prof. dr. Marinescu's science films

http://www.cncinema.[...]

2015-02-26

[19]

서적

Babel and Babylon: Spectatorship in American Silent Film

[20]

서적

A History of Experimental Film and Video

Palgrave Macmillan

[21]

간행물

Avant-Doc: Eight Intersections.

2010

[22]

서적

Imagining Reality: The Faber Book of Documentary

Faber and Faber

[23]

웹사이트

Calling Mr. Smith – LUX

https://lux.org.uk/w[...]

2018-04-25

[24]

웹사이트

Calling Mr Smith – Centre Pompidou

https://www.centrepo[...]

2018-04-25

[25]

웹사이트

Franciszka and Stefan Themerson: Calling Mr. Smith (1943) – artincinema

http://artincinema.c[...]

2018-04-25

[26]

뉴스

Estonia's President: Un-Soviet and Unconventional – The New York Times

https://www.nytimes.[...]

2001-04-07

[27]

뉴스

Ten years since the passing of Estonia's second president, Lennart Meri – ERR

https://news.err.ee/[...]

2016-03-14

[28]

뉴스

'True European' Lennart Meri passes away

https://www.balticti[...]

2006-03-15

[29]

뉴스

Celebrating Allan King's video-era vérité

https://www.thestar.[...]

2007-04-27

[30]

웹사이트

Les raquetteurs

http://onf-nfb.gc.ca[...]

2017-08-15

[31]

뉴스

In 'And She Could Be Next,' Women of Color Take on Politics

https://www.nytimes.[...]

2020-06-28

[32]

서적

Struggles for Representation African American Documentary Film and Video

[33]

뉴스

In 'docu-ganda' films, balance is not the objective

http://www.csmonitor[...]

2006-06-02

[34]

뉴스

AFI Docs: Filmmakers Get Savvier About Fueling Social Change

https://variety.com/[...]

2015-06-19

[35]

웹사이트

social impact campaigns

http://www.azuremedi[...]

[36]

웹사이트

Festivals: Post-Sundance 2001; Docs Still Face Financing and Distribution Challenges

http://www.indiewire[...]

2001-02-08

[37]

웹사이트

Act normal: hybrid tendencies in documentary film

https://11polaroids.[...]

2020-04-14

[38]

뉴스

Where is Rocky II? The 10-year desert hunt for Ed Ruscha's missing boulder

https://www.theguard[...]

2016-10-22

[39]

서적

Main Challenges in the Translation of Documentaries

Multilingual Matters

2009

[40]

서적

Main Challenges in the Translation of Documentaries

Multilingual Matters

2009

[41]

서적

Main Challenges in the Translation of Documentaries

Multilingual Matters

2009

[42]

서적

Main Challenges in the Translation of Documentaries

Multilingual Matters

2009

[43]

서적

Main Challenges in the Translation of Documentaries

Multilingual Matters

2009

[44]

웹사이트

Lexico, documentary, NOUN

https://www.lexico.c[...]

[45]

웹사이트

A piece of written, printed, or electronic matter that provides information or evidence or that serves as an official record.

https://www.lexico.c[...]

[46]

논문

ラジオ・ドキュメンタリー「録音構成」の成立:NHK『街頭録音』と『社会探訪』

https://doi.org/10.2[...]

日本マス・コミュニケーション学会

[47]

웹사이트

ラジオドキュメンタリーって何だろう 2011.10.18

http://media-journal[...]

東京大学大学院情報学環・学際情報学府

2011-10-18

[48]

서적

ドキュメンタリーは嘘をつく

草思社

2005-03-22

[49]

문서

被写体となった群衆のなかにリュミエールらが仕込んだ関係者が含まれることは映画における史上最初の演出ともいわれる。

[50]

문서

こうした映画では必ずしも現実をありのままに記録しているとは限らず、制作者や体制の思想に沿うように現実が歪曲して描かれる傾向が強い。

[51]

서적

映画靖国上映中止をめぐる大議論

有限会社創出版

2008-06-23

[52]

웹사이트

Documentary genres

https://docuseek2.co[...]

[53]

문서

辻典子本人が出演しているが、一部はフィクションである。

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com