폴리포디움 하이드리포름

1. 개요

폴리포디움 하이드리포름은 철갑상어류의 난모세포 내에서 기생하는 독특한 생활사를 가진 세포 내 기생충이다. 전통적으로 자포동물로 여겨졌으나, 분자 계통 발생학적 연구를 통해 점액포자충과의 연관성이 제기되면서 분류학적 위치에 대한 논란이 있었다. 현재는 자포동물 내 히드로충강에 속하는 것으로 분류되며, 유일한 세포 내 기생성 자포동물로 간주된다. 폴리포디움 하이드리포름은 철갑상어류의 알에서 발견되며, 기생 단계와 자유 생활 단계를 거치는 독특한 생활사를 보인다. 기생 단계에서는 난모세포 내에서 플라눌라형 유충과 스톨론 형태로 발달하며, 자유 생활 단계에서는 해파리 모양의 유기체로 분열하여 증식한다.

| 학명 | Polypodium hydriforme |

|---|---|

| 명명자 | 우스소프(Ussov, 1885) |

이미지 준비중입니다.

| 계 | 동물계 (Animalia) |

|---|---|

| 문 | 자포동물문 (Cnidaria) |

| 강 | 폴리포디오조아강 (Polypodiozoa) |

| 목 | 폴리포디움목 (Polypodiidea) |

| 과 | 폴리포디움과 (Polypodiidae) |

| 속 | 폴리포디움속 (Polypodium) |

-

1885년 기재된 동물 -

프페퍼 불꽃 갑오징어

프페퍼 불꽃 갑오징어는 아라푸라 해에서 발견되어 호주, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀 등의 얕은 연안에 서식하며, 불꽃처럼 보이는 독특한 위협 과시 행동과 테트로도톡신 함유로 특징지어지는 갑오징어의 일종이다. -

자포동물 -

폴립

폴립은 자포동물의 기본적인 체제로, 기질에 붙어 생활하는 데 적합한 주머니 모양의 형태이며, 출아, 군체 형성, 유성생식 등의 방식으로 번식하고 산호충류 등 다양한 분류군에서 발견되지만, 어업, 개발, 오염, 기후 변화로 위협받고 있다. -

자포동물 -

꽃모자갈퀴손해파리

꽃모자갈퀴손해파리는 북태평양 얕은 연안에 서식하며, 60~80개의 촉수를 가진 투명한 종 모양 해파리로, 유성 생식을 통해 번식하고, 쏘일 경우 통증을 유발하며, 한국 연안에서도 발견된다. -

제목이 라틴어 학명인 문서 -

호모 에렉투스

호모 에렉투스는 약 200만 년 전부터 10만 년 전까지 생존하며 직립 보행을 하고 아슐리안 석기를 제작했으며 불을 사용한 최초의 인류로 추정되는 종이다. -

제목이 라틴어 학명인 문서 -

인디고페라 틴토리아

인디고페라 틴토리아는 열대 아프리카와 아시아에 분포하며 인디고 염료의 원료로 재배되는 1~2m 높이의 관목으로, 밝은 녹색 잎과 분홍색 또는 보라색 꽃이 피고, 짙은 청색을 내는 천연 염료를 제공하며, 토양 개량 피복 작물 및 역사적으로 중요한 염료 식물로서의 가치를 지닌다.

2. 분류 및 계통

계통 발생학적 위치와 관련하여 특이한 특성 때문에 많은 논란이 있어왔다.

전통적으로 폴리포디움은 이 문의 특징인 자포(刺胞) 구조인 자포를 가지고 있기 때문에 자포동물로 여겨져 왔다. Lipin은 1925년에 관해파강 Schyphozoa에 포함된다는 판단을 내렸으며, Berrill은 1950년에 유즐목 Narcomedusae의 하나라는 판단을 제시했다. 한편 자포동물이지만 독립된 군, Polypodiozoa로 판단하는 경우도 있었다. 자유 생활을 하는 성체의 형태를 보면, 그것은 확실히 자포동물처럼 보이지만, 해파리와 폴립 중 어느 쪽에 해당하는지는 확실하지 않다.

18S 리보솜 DNA 서열 데이터를 사용한 분자 계통 발생학적 연구는 일시적으로 이러한 해석에 이의를 제기했는데, 이는 폴리포디움이 점액포자충과 가까운 관계이며, 이들이 함께 자포동물보다 양측대칭동물과 더 가까운 친연성을 공유한다는 것을 발견했기 때문이다. 다만 폴리포디움과 점액포자충 모두 18s rRNA의 염기 서열이 통상보다 높은 염기 치환율을 가지고 있어, 롱 브랜치 어트랙션에 의해 올바른 결과를 얻을 수 없을 위험이 높다는 지적이 여러 사람으로부터 제기되었다.

Evans 등(2008)은 폴리포디움과 자포동물 분류군의 포괄적인 표본을 포함하는 대규모 데이터 세트에서 18S 및 부분 28S 리보솜 DNA 서열로 메타조아의 계통 발생학적 분석을 수행했다. 이는 자포동물 내에서 폴리포디움의 위치를 지지한다. 이는 특히 폴리포디움이 자포와 자포동물 유사 체제를 가지고 있다는 사실과 일치하는 전통적인 분류에 부합한다. 점액포자충은 현재 자포동물로 분류된다.

현 시점에서는 폴리포디움 하이드리포름이 자포동물에 포함된다는 판단이 지지받고 있으며, 유일한 세포 내 기생성 자포동물이라는 것이 된다.

2.1. 전통적 분류

폴리포디움은 자포(刺胞) 구조인 자포를 가지고 있기 때문에 전통적으로 자포동물로 여겨져 왔다. 이는 형태학적 특징에 따른 것으로, Lipin은 1925년에 관해파강 Schyphozoa에, Berrill은 1950년에 유즐목 Narcomedusae에 포함된다는 판단을 내렸다. 자유 생활을 하는 성체의 형태는 자포동물처럼 보이지만, 해파리와 폴립 중 어느 쪽에 해당하는지는 확실하지 않다. 20세기 말에 이루어진 형태와 리보솜 RNA의 염기 서열에 근거한 분기 분류학적 분석에서도 자포동물에 속하는 것으로 나타났으나, 섬모충도 이 분류군에 포함되어 문제점이 지적되기도 했다.

18S 리보솜 DNA 서열 데이터를 사용한 분자 계통 발생학적 연구에서는 폴리포디움이 점액포자충과 가까운 관계이며, 이들이 함께 자포동물보다 양측대칭동물과 더 가깝다는 결과가 나오기도 했다. 그러나 18S 리보솜 DNA 서열의 가변적인 속도로 인해 이러한 결과는 긴 가지 인접의 인공물이라는 지적이 있었으며, 점액포자충 또한 자포동물 내에 분류되었다.

Evans 등(2008)은 폴리포디움과 자포동물 분류군의 포괄적인 표본을 포함하는 대규모 데이터 세트에서 18S 및 부분 28S 리보솜 DNA 서열로 메타조아의 계통 발생학적 분석을 수행한 결과, 자포동물 내에서 폴리포디움의 위치를 지지하였다. 이는 폴리포디움이 자포와 자포동물 유사 체제를 가지고 있다는 사실과 일치하는 전통적인 분류에 부합한다. 현재는 자포동물에 포함된다는 견해가 지지받고 있으며, 이 경우 유일한 세포 내 기생성 자포동물이 된다.

2.2. 점액포자충과의 관계

특이한 특성 때문에 계통 발생학적 위치와 관련하여 많은 논란이 있어왔다.

전통적으로 폴리포디움은 자포를 가지고 있기 때문에 자포동물로 여겨져 왔다. 18S 리보솜 DNA 서열 데이터를 사용한 분자 계통 발생학적 연구는 일시적으로 폴리포디움이 점액포자충과 가까운 관계이며, 이들이 함께 양측대칭동물과 더 가까운 친연성을 공유한다는 것을 발견했다. 그러나 18S 리보솜 DNA 서열의 가변적인 속도로 인해 이러한 결과는 긴 가지 인접의 인공물로 제안되었으며, 그동안 점액포자충 또한 자포동물 내에 분류되었다.

Evans 등(2008)은 18S 및 부분 28S 리보솜 DNA 서열로 메타조아의 계통 발생학적 분석을 수행했고, 자포동물 내에서 폴리포디움의 위치를 지지했다. 이는 폴리포디움이 자포와 자포동물 유사 체제를 가지고 있다는 사실과 일치하는 전통적인 분류에 부합한다.

폴리포디움 하이드리포름은 자포동물이지만 독립된 군, Polypodiozoa로 판단하는 경우도 있었다. 다만 자유 생활을 하는 성체의 형태를 보면, 확실히 자포동물처럼 보이지만, 해파리와 폴립 중 어느 쪽에 해당하는지는 확실하지 않다. 이 가설은 20세기 말에 이루어진 형태와 리보솜 RNA의 염기 서열에 근거한 분기 분류학적 분석에서도 지지되었지만, 이 때의 결과에서는 자포동물이 아닌 섬모충도 여기에 포함되어 문제점이 있는 것도 밝혀졌다.

점액포자충은 어패류에 피해를 주는 병원 미생물로, 예전에는 원생동물의 포자충류로 여겨졌다. 이들은 극낭을 가지고 있으며, 단세포 상태가 생활의 중심이면서 생식 세포에는 여러 세포로 구성된 구조를 만든다. 최근의 분자계통에서는 단세포 생물이지만 후생동물이 기원이라고 생각하게 되었다. 이 부류와 폴리포디움이 자매군을 이룬다는 판단은 18s rRNA를 사용한 분자 계통 연구에서 나왔다. 다만 폴리포디움과 점액포자충 모두 18s rRNA의 염기 서열이 통상보다 높은 염기 치환율을 가지고 있어, 롱 브랜치 어트랙션에 의해 올바른 결과를 얻을 수 없을 위험이 높다는 지적이 있었다.

현 시점에서는 폴리포디움 하이드리포름이 자포동물에 포함된다는 판단이 지지받고 있다. 이 동물이 자포동물이라면, 유일한 세포 내 기생성 자포동물이라는 것이 된다.

2.3. 현대적 분류

계통 발생학적 위치와 관련하여 특이한 특성 때문에 많은 논란이 있어왔다. 전통적으로 폴리포디움은 자포를 가지고 있기 때문에 자포동물로 여겨졌다. 18S 리보솜 DNA 서열 데이터를 사용한 분자 계통 발생학적 연구는 일시적으로 이러한 해석에 이의를 제기했는데, 이는 폴리포디움이 점액포자충과 가까운 관계이며, 이들이 함께 자포동물보다 양측대칭동물과 더 가까운 친연성을 공유한다는 것을 발견했기 때문이다. 그러나 18S 리보솜 DNA 서열의 가변적인 속도로 인해 이러한 결과는 긴 가지 인접의 인공물로 제안되었으며, 그동안 점액포자충 또한 자포동물 내에 분류되었다.

Evans 등(2008)은 폴리포디움과 자포동물 분류군의 포괄적인 표본을 포함하는 대규모 데이터 세트에서 18S 및 부분 28S 리보솜 DNA 서열로 메타조아의 계통 발생학적 분석을 수행했다. 이는 자포동물 내에서 폴리포디움의 위치를 지지한다. 이는 특히 폴리포디움이 자포와 자포동물 유사 체제를 가지고 있다는 사실과 일치하는 전통적인 분류에 부합한다. 점액포자충은 현재 자포동물로 분류된다.

이러한 형태학적, 생태학적, 분자 계통학적 증거를 종합적으로 고려하여 현재는 자포동물 내에서 히드로충강(Hydrozoa)에 속하는 것으로 분류된다. 폴리포디움 하이드리포름의 분류학적 위치에 대해서는 현재도 논란이 많다。 자포동물이지만 독립된 군, Polypodiozoa로 판단하는 경우도 있었다. 다만 자유 생활을 하는 성체의 형태를 보면, 그것은 확실히 자포동물처럼 보이지만, 해파리와 폴립 중 어느 쪽에 해당하는지는 확실하지 않다.

현 시점에서는 자포동물에 포함된다는 판단이 지지받고 있으며, 유일한 세포 내 기생성 자포동물이라는 것이 된다. 담수 서식은 자포동물 내에서 독립적으로 여러 번 진화한 것으로 추정된다.

3. 특징

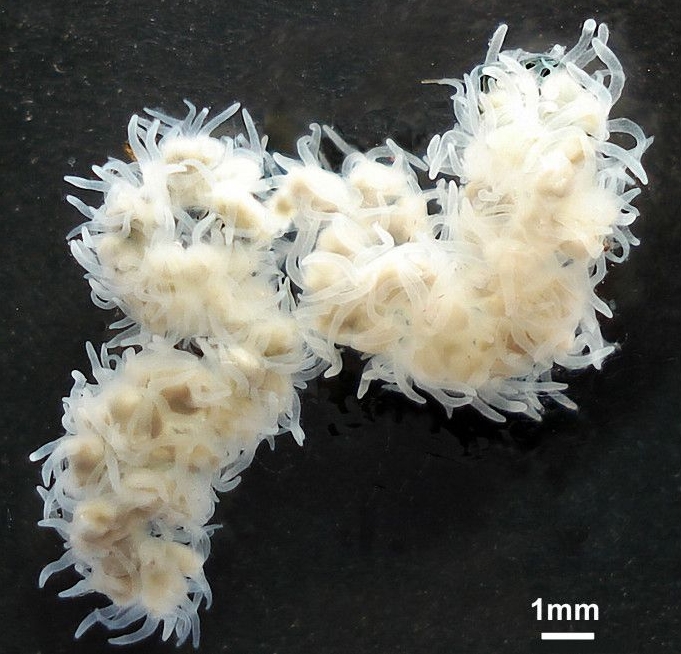

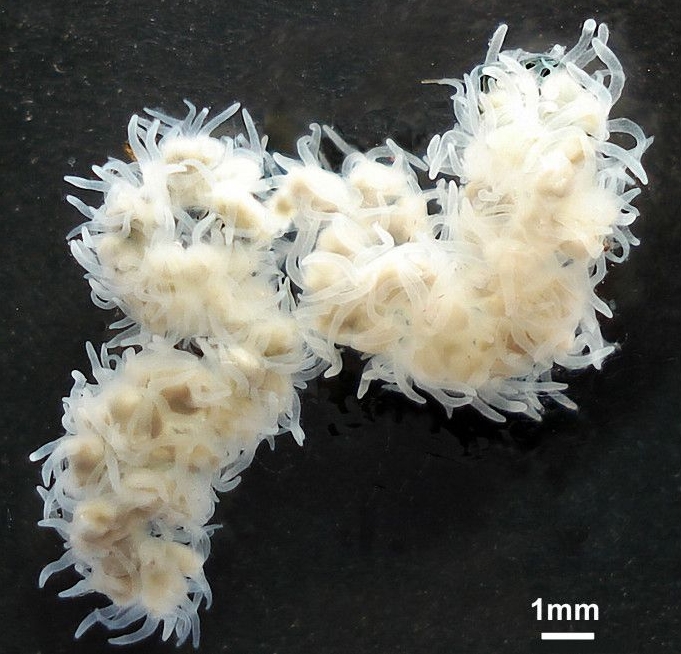

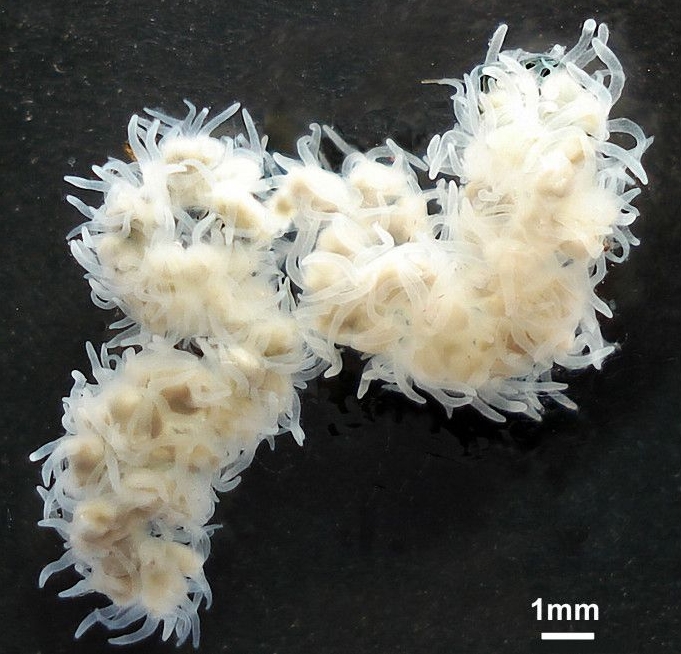

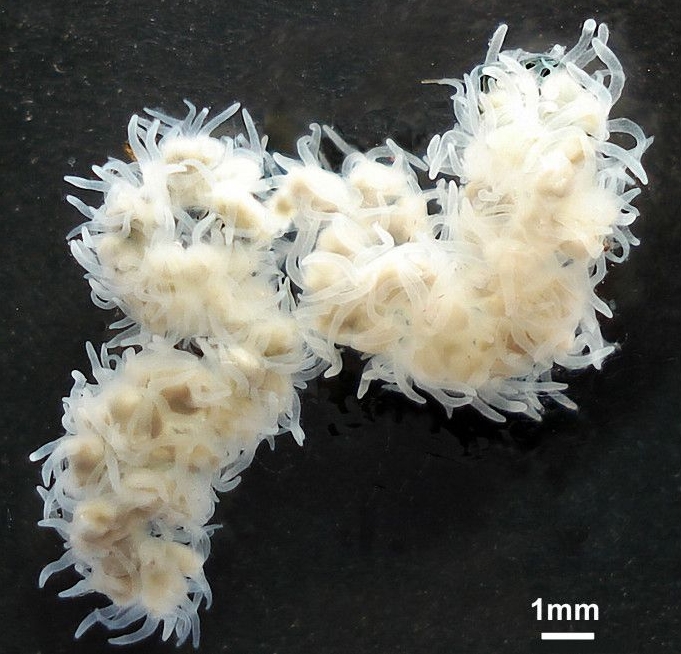

폴리포디움 하이드리포름은 대부분의 생활사를 철갑상어목 어류의 난모세포 안에서 성장하는 세포내 기생충이다. 이 기생충은 1871년 러시아 볼가강에서 채취한 철갑상어(Acipenser ruthenus)의 알에서 처음 발견되었으며, 14종의 철갑상어, 2종의 후소, 주걱철갑상어(Polyodon spathula) 및 삽코상어(Scaphirhynchus platorynchus)를 숙주로 삼는다.

감염된 난모세포에서 이핵 세포는 거꾸로 된 플라눌라형 유충, 길쭉한 거꾸로 된 스톨론으로 발달한다. 이때 표피 세포층은 몸의 내부에, 위장내배엽은 외부에 위치하며, 배아, 유충 및 스톨론은 소화 기능을 하는 보호 다배체 세포로 둘러싸여 있다. 기생 중인 스트론 상태에서는 내외 2층의 세포로 이루어져 있으며, 내측은 외배엽, 외측은 내배엽이다.

숙주가 산란하기 직전에 폴리포디움은 세포층의 정상적인 위치로 뒤집혀 스톨론을 따라 흩어져 있는 촉수를 드러낸다. 뒤집히는 동안 숙주 난모세포의 난황이 기생충의 위강을 채워, 미래의 자유 생활 단계에 영양분을 공급한다. 생활사의 기생 단계는 대개 수년이 걸린다.

폴리포디움 하이드리포름은 특이한 생활사, 특이한 형태 및 높은 DNA 진화율을 가진다.

4. 생활사

폴리포디움 하이드리포름은 특이한 생활사를 가진다.

기생 단계

폴리포디움 하이드리포름은 생애의 대부분을 철갑상어목 어류의 난모세포 내부에서 보내는 세포내 기생충이다. 감염된 난모세포에서 폴리포디움은 이핵 세포에서 거꾸로 된 플라눌라형 유충으로, 그 다음에는 길쭉한 거꾸로 된 스톨론으로 발달한다. 이때 표피 세포층은 몸의 내부에, 위장내배엽은 외부에 위치한다. 배아, 유충, 스톨론은 소화 기능을 하는 보호 다배체 세포로 둘러싸여 있다.

숙주가 산란하기 직전에 폴리포디움은 세포층의 정상적인 위치로 뒤집혀 스톨론을 따라 흩어져 있는 촉수를 드러낸다. 뒤집히는 동안 숙주 난모세포의 난황이 기생충의 위강을 채워, 미래의 자유 생활 단계에 영양분을 공급한다.

가장 잘 연구된 철갑상어 (A. ruthens)를 숙주로 하는 경우, 숙주의 난소 발달 단계와 기생체의 발생 단계가 밀접하게 연결되어 있다. 처음 발견되는 것은 산란 직후인 6월, 난소 내에서이다. 먼저 2개의 핵을 갖는 지름 100㎛의 난세포로 발견되면, 7월까지는 바깥쪽을 막으로 둘러싸인 세포 덩어리가 형성되며, 이는 상실배에 해당한다고 생각된다. 이는 거의 1년에 걸쳐 발달하며, 바깥쪽 막은 안쪽의 배와 융합한다. 난황 형성이 시작될 무렵에는 유생은 플라눌라와 같은 모습이 되며, 그 크기는 1mm 정도가 된다. 이 유생은 난황 형성와 함께 길게 늘어나 스트론형 유생이 된다. 이 유생은 싹이 터서 자라며, 9월에는 그 내부에 촉수가 형성된다. 9월부터 겨울을 통해 유생은 난황을 흡수하고, 봄의 산란 전에 스트론에서는 안쪽과 바깥쪽 층이 뒤집히는 듯이 촉수가 바깥쪽으로 나온다.

산란에 의해 기생된 난은 건강한 난과 함께 체외로 나온다. 여기에서 본 종의 자유 생활이 시작된다.

봄의 산란 전에, 어란의 내부에서 스트론은 뒤집히고, 촉수와 외배엽이 바깥쪽으로 나와 정상적인 위치 관계를 만들어낸다.

생활사의 기생 단계는 대개 수년이 걸린다.

자유 생활 단계

폴리포디움 하이드리포름은 숙주가 산란할 때 숙주 알에서 나와 자유 생활을 시작한다. 자유 생활을 하는 스톨론은

산란에 의해 기생된 난은 건강한 난과 함께 체외로 나오면서 자유 생활이 시작된다. 봄의 산란 전에, 어란 내부에서 스트론은 뒤집히고, 촉수와 외배엽이 바깥쪽으로 나와 정상적인 위치 관계를 형성한다. 이는 인위적으로 채란이 행해진 경우에도 일어난다. 수중으로 들어가면, 스트론은 분단되어, 개별적으로 단독 폴립으로 나뉜다. 이는 스트론의 연장 방향에 대한 분열에 의해 이루어지며, 촉수의 수는 분열까지 배증한다. 입이 형성되면, 폴립은 활발하게 섭식 활동을 하며, 편형동물류나 빈모류 등을 삼키듯이 먹는다.

6월에 들어가면, 폴립에는 2종의 생식소가 형성된다. 처음에는 암컷의 그것, 다음에는 수컷의 그것으로, 개별 개체는 그 한쪽만 갖는 경우와, 양쪽을 모두 갖는 자웅동체의 개체가 있다. 자유 생활을 하는 본 종은 담수성 저서동물로서 행동한다. 먹이를 잡기 위해서는 8개 있는 길고 가는 감촉수(sensory tentacle)를 사용하며, 이는 또한 방어에도 사용된다. 기질에 부착하기 위해서는 4개 있는 굵은 유지 촉수(supporting tentacle)를 사용하며, 이 촉수는 또한 이 동물이 기질 위를 이동할 때에도 사용된다. 크기는 히드라와 비슷하지만, 히드라와 같은 방사상 대칭이 아닌, 2축 대칭의 형태를 하고 있다. 그 체제는 해파리와 폴립의 양쪽 체제의 특징을 함께 갖는다. 우산이나 감각기가 없는 점에서는 폴립과 비슷하지만, 촉수로 이동하고, 수중에 흘러가 숙주에 도달할 수 있다.

여름에는 내배엽 생식기를 형성하는데, "암컷"은 난소와 생식관을, "수컷"은 더 단순한 구조를 보인다. "암컷" 생식선은 아마도 퇴화하며, "수컷"은 궁극적으로 이핵 세포를 생성하고 배우자체가 되어 숙주 어류를 감염시킨다. 자유 생활을 하면서 횡분열에 의해 무성 생식을 반복하며, 성숙 후에는 폴립은 사망한다.

총괄하면, 폴리포디움의 생활사에는 2개의 세대의 교체, 세대 교번이 있다. 즉 기생 세대와 자유 생활 세대이다. 그 어느 쪽에서도 무성 생식이 행해지며, 또한 자유 생활 세대에서는 유성 생식도 가능하다. 이는 자포동물에서 볼 수 있는 해파리 세대와 폴립 세대의 세대 교번과 매우 유사하다.

4.1. 기생 단계

폴리포디움 하이드리포름은 생애의 대부분을 철갑상어목 어류의 난모세포 내부에서 보내는 세포내 기생충이다. 감염된 난모세포에서 폴리포디움은 이핵 세포에서 거꾸로 된 플라눌라형 유충으로, 그 다음에는 길쭉한 거꾸로 된 스톨론으로 발달한다. 이때 표피 세포층은 몸의 내부에, 위장내배엽은 외부에 위치한다. 배아, 유충, 스톨론은 소화 기능을 하는 보호 다배체 세포로 둘러싸여 있다.

left

숙주가 산란하기 직전에 폴리포디움은 세포층의 정상적인 위치로 뒤집혀 스톨론을 따라 흩어져 있는 촉수를 드러낸다. 뒤집히는 동안 숙주 난모세포의 난황이 기생충의 위강을 채워, 미래의 자유 생활 단계에 영양분을 공급한다.

가장 잘 연구된 철갑상어 (A. ruthens)를 숙주로 하는 경우, 숙주의 난소 발달 단계와 기생체의 발생 단계가 밀접하게 연결되어 있다. 처음 발견되는 것은 산란 직후인 6월, 난소 내에서이다. 먼저 2개의 핵을 갖는 지름 100㎛의 난세포로 발견되면, 7월까지는 바깥쪽을 막으로 둘러싸인 세포 덩어리가 형성되며, 이는 상실배에 해당한다고 생각된다. 이는 거의 1년에 걸쳐 발달하며, 바깥쪽 막은 안쪽의 배와 융합한다. 난황 형성이 시작될 무렵에는 유생은 플라눌라와 같은 모습이 되며, 그 크기는 1mm 정도가 된다. 이 유생은 난황 형성와 함께 길게 늘어나 스트론형 유생이 된다. 이 유생은 싹이 터서 자라며, 9월에는 그 내부에 촉수가 형성된다. 9월부터 겨울을 통해 유생은 난황을 흡수하고, 봄의 산란 전에 스트론에서는 안쪽과 바깥쪽 층이 뒤집히는 듯이 촉수가 바깥쪽으로 나온다.

산란에 의해 기생된 난은 건강한 난과 함께 체외로 나온다. 여기에서 본 종의 자유 생활이 시작된다.

봄의 산란 전에, 어란의 내부에서 스트론은 뒤집히고, 촉수와 외배엽이 바깥쪽으로 나와 정상적인 위치 관계를 만들어낸다.

생활사의 기생 단계는 대개 수년이 걸린다.

4.2. 자유 생활 단계

폴리포디움 하이드리포름은 숙주가 산란할 때 숙주 알에서 나와 자유 생활을 시작한다. 자유 생활을 하는 스톨론은

산란에 의해 기생된 난은 건강한 난과 함께 체외로 나오면서 자유 생활이 시작된다. 봄의 산란 전에, 어란 내부에서 스트론은 뒤집히고, 촉수와 외배엽이 바깥쪽으로 나와 정상적인 위치 관계를 형성한다. 이는 인위적으로 채란이 행해진 경우에도 일어난다. 수중으로 들어가면, 스트론은 분단되어, 개별적으로 단독 폴립으로 나뉜다. 이는 스트론의 연장 방향에 대한 분열에 의해 이루어지며, 촉수의 수는 분열까지 배증한다. 입이 형성되면, 폴립은 활발하게 섭식 활동을 하며, 편형동물류나 빈모류 등을 삼키듯이 먹는다.

6월에 들어가면, 폴립에는 2종의 생식소가 형성된다. 처음에는 암컷의 그것, 다음에는 수컷의 그것으로, 개별 개체는 그 한쪽만 갖는 경우와, 양쪽을 모두 갖는 자웅동체의 개체가 있다. 자유 생활을 하는 본 종은 담수성 저서동물로서 행동한다. 먹이를 잡기 위해서는 8개 있는 길고 가는 감촉수(sensory tentacle)를 사용하며, 이는 또한 방어에도 사용된다. 기질에 부착하기 위해서는 4개 있는 굵은 유지 촉수(supporting tentacle)를 사용하며, 이 촉수는 또한 이 동물이 기질 위를 이동할 때에도 사용된다. 크기는 히드라와 비슷하지만, 히드라와 같은 방사상 대칭이 아닌, 2축 대칭의 형태를 하고 있다. 그 체제는 해파리와 폴립의 양쪽 체제의 특징을 함께 갖는다. 우산이나 감각기가 없는 점에서는 폴립과 비슷하지만, 촉수로 이동하고, 수중에 흘러가 숙주에 도달할 수 있다.

여름에는 내배엽 생식기를 형성하는데, "암컷"은 난소와 생식관을, "수컷"은 더 단순한 구조를 보인다. "암컷" 생식선은 아마도 퇴화하며, "수컷"은 궁극적으로 이핵 세포를 생성하고 배우자체가 되어 숙주 어류를 감염시킨다. 자유 생활을 하면서 횡분열에 의해 무성 생식을 반복하며, 성숙 후에는 폴립은 사망한다.

5. 서식지

폴리포디움 하이드리포름의 서식지는 담수이다. 자포동물에게 담수는 드문 서식지이지만, 특히 히드로충강 내에서는 드문 일은 아니다. 예를 들어, 모델 생물인 히드라와 해파리 크라스페다쿠스타 소워비는 모두 전적으로 담수 히드로충류이다. 히드라와 크라스페다쿠스타 소워비는 서로 먼 친척 관계이며 폴리포디움과는 가깝게 관련되어 있지 않다. 또한, 절대 기생충인 믹소볼루스 세레브랄리스도 담수에 산다. 따라서 자포동물의 진화 과정에서 담수 서식지 침입은 최소 세 번 이상 별도로 일어난 것으로 보인다.

6. 분포

러시아에서 19세기 말에 발견되었으며, 주요 강에서 보고되었고, 루마니아에서도 알려져 있다. 미시간주에서 Hoffman(1974)이 처음 보고했으며, 이란에서의 보고도 있으며, 이들의 숙주는 철갑상어속에 속한다. 북아메리카에서는 주걱철갑상어에도 감염되는 것으로 알려져 있으며, 이 두 종에 기생하여 발견되는 북아메리카에서의 본종의 분포 지역은 캐나다와 미국에 걸쳐 있으며, 태평양 연안에서 허드슨만, 그리고 태평양 연안으로 흐르는 강까지 이른다.

7. 감염

폴리포디움 하이드리포름은 철갑상어류의 난세포 내부에 기생한다. 일반적인 성숙한 난세포는 검고 구형이지만, 감염된 난세포는 더 크고 회색을 띠며 흡반과 같은 구조로 자궁막에 부착되어 있다. 감염된 난세포 안에는 길이 1mm, 두께 0.1mm 정도의 스트론 단계의 폴리포디움 하이드리포름이 들어 있다.

이 종에 의한 기생은 매우 흔하게 발견되며, 북아메리카의 한 조사에서는 철갑상어류의 기생충 감염률을 조사한 결과, 이 종의 감염률이 100%였다고 한다. 주걱철갑상어의 조사에서도 감염률 100%를 나타낸 조사가 많고, 그렇지 않더라도 과반수가 감염되었다는 보고가 많다. 다만 볼가철갑상어에서는 감염률이 8%라는 숫자도 제시되어 있다. 감염되더라도 한 배의 알이 모두 감염되는 것은 아니며, 주걱철갑상어에서는 알의 총수 중 감염된 알의 비율이 1% 이하이고, 볼가철갑상어에서도 한 마리당 감염된 알의 수는 200-300개였다.

8.

8.1. 발생

폴리포디움은 1871년 러시아 볼가강에서 채취한 철갑상어(Acipenser ruthenus)의 알에서 오시안니코프 교수에 의해 발견되었다. 1885년 우소프는 오시안니코프의 "기생 유충"에 폴리포디움 하이드리포름(Polypodium hydriforme)이라는 이름을 붙였고, 이 기생충에 대한 형태학적 설명을 제공했다. 폴리포디움은 오랫동안 자포동물 중 독특한 세포내 기생충으로 여겨졌다. 이 기생충의 숙주에는 14종의 철갑상어, 2종의 후소, 주걱철갑상어(Polyodon spathula) 및 삽코상어(Scaphirhynchus platorynchus)가 포함된다.

폴리포디움 하이드리포름은 특이한 생활사, 특이한 형태 및 높은 DNA 진화율을 가진 세포내 기생충이다. 폴리포디움은 생애의 대부분을 철갑상어목 어류의 난모세포 내부에서 보낸다. 감염된 난모세포에서 폴리포디움은 이핵 세포에서 거꾸로 된 플라눌라형 유충으로, 그 다음에는 길쭉한 거꾸로 된 스톨론으로 발달한다. 표피 세포층은 몸의 내부에 위치하고, 위장내배엽은 외부에 위치한다. 배아, 유충 및 스톨론은 소화 기능도 하는 보호 다배체 세포로 둘러싸여 있다. 숙주가 산란하기 직전에 폴리포디움은 세포층의 정상적인 위치로 뒤집혀 스톨론을 따라 흩어져 있는 촉수를 드러낸다. 뒤집히는 동안 숙주 난모세포의 난황이 기생충의 위강을 채워, 미래의 자유 생활 단계에 영양분을 공급한다. 생활사의 기생 단계는 대개 수년이 걸린다. 마지막으로, 신선한 물에서 숙주 알에서 나온 후 자유 생활을 하는 스톨론은 개별적인 해파리 모양의 유기체로 분열되어 종분열에 의해 증식한다. 여름에는 내배엽 생식기를 형성하는데, "암컷"은 난소와 생식관을, "수컷"은 더 단순한 구조를 보인다. "암컷" 생식선은 아마도 퇴화하며, "수컷"은 궁극적으로 이핵 세포를 생성하고 배우자체가 되어 숙주 어류를 감염시킨다.

어린 난세포는 지름 100μm이며, 난황 형성이 시작되기 전 단계에서 이 기생충이 처음 발견된다. 이 시점에서 기생충은 지름 20-30μm의 단세포이며, 이 세포에는 크기가 다른 2개의 핵이 포함되어 있다. 광도 측정 판단에 따르면, 작은 쪽 핵은 단상이고, 큰 쪽 핵은 배수체로 400n에 달한다. 난세포가 성장함에 따라, 큰 쪽 핵은 내부에 큰 공동을 형성하고, 작은 쪽 핵은 분화된 약간의 세포질과 함께 그 안으로 들어간다. 바깥쪽 덮개 부분은 Trophamunion이라고 불리며, 이 막은 두께가 6-10㎛이며, 난황을 포함한 난세포의 세포질에 밀착되어 있다. 이 막의 표면은 1층의 세포막으로 이루어져 있지만, 이 막은 다수의 돌출부를 가지며, 그것들은 때때로 현저하게 길어져 숙주 세포의 세포질 안으로 파고든다.