원생동물

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

원생동물은 1735년 린네의 2계 분류에서 다루어지지 않다가, 헤켈에 의해 1866년 원생생물계로 분류되었고, 이후 코플랜드, 휘태커, 워즈 등의 분류 체계 변화를 거쳤다. 캐빌리어스미스는 원생동물을 재정의하려 시도했으나 널리 받아들여지지 않았으며, 현재는 진핵생물 내 다양한 상위 그룹으로 분류된다. 전통적으로 편모충, 육질충, 포자충, 섬모충으로 분류되었으나, 분자 계통학 발달로 인해 다계통군임이 밝혀져 현대적 분류 체계가 제시되고 있다. 원생동물은 유성 또는 무성 생식을 하며, 크기는 1마이크로미터에서 수 밀리미터까지 다양하다. 자유 생활, 기생 생활, 공생 생활을 하며, 생태계에서 중요한 역할을 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 미생물 - 유용미생물군

유용미생물군(EM)은 농업, 축산, 환경 정화 등 다양한 분야에 활용되지만, 효과에 대한 엄격한 과학적 연구 부족으로 객관적인 평가와 추가 연구가 필요한 미생물 혼합 배양액이다. - 미생물 - 필로바이러스과

필로바이러스과는 특정 영장류에서 출혈열을 유발하고 영장류, 돼지, 박쥐 등을 감염시키는 단일가닥RNA바이러스목의 바이러스 분류군으로, 6개의 속이 있으며 에볼라바이러스 백신 개발과 함께 돌연변이 발생 가능성에 대한 우려가 있다. - 다계통군 - 맹금류

맹금류는 날카로운 발톱과 부리를 가진 사나운 새를 통칭하며, 생태계 최상위 포식자로서 뛰어난 시력과 비행 능력을 갖추고 있으며, 수리, 매, 독수리, 올빼미 등이 대표적이고, 서식지 파괴 등의 위협에 직면해 있다. - 다계통군 - 해양 포유류

해양 포유류는 바다에서 생존하는 포유류 그룹으로, 바다소목, 식육목, 고래목 등이 있으며, 수렴진화를 통해 각기 다른 육상 조상에서 진화했고, 유선형 몸체, 체온 조절, 잠수 능력 등 수중 생활에 적응한 특징을 가지며, 인간 활동으로 심각한 위협을 받는다. - 생물에 관한 - 살아있는 화석

살아있는 화석은 화석 기록에서 오랜 기간 동안 형태적 변화가 거의 없이 나타나는 생물을 의미하며, 진화와 종분화를 이해하는 데 중요한 역할을 한다. - 생물에 관한 - 적응

적응은 생물이 환경에 더 잘 생존하고 번식하도록 돕는 진화 과정으로, 형태, 행동, 생리적 특징 등 다양한 측면에서 유전적 변화, 공진화, 의태 등의 방식으로 나타난다.

2. 생물 분류 체계의 변천

"원생동물"(protozoa, 단수형 protozoon)이라는 용어는 1818년 동물학자 게오르크 아우구스트 골트푸스(Georg August Goldfuss)가 독일어 'Urthiere'(원시 동물 또는 최초의 동물을 의미)의 그리스어 대응어로 처음 만들었다.[10] 골트푸스는 원생동물을 자신이 보기에 가장 단순한 동물들을 포함하는 강(Class)으로 정의했다.[11] 초기 분류에는 단세포 생물뿐만 아니라 윤형동물, 산호, 해면동물, 해파리, 이끼벌레, 그리고 일부 다모류와 같은 비교적 단순한 구조의 다세포 생물도 포함되었다.[12] "원생동물"이라는 이름은 고대 그리스어로 "첫 번째"를 의미하는 '프로토스'(πρῶτος)와 "동물"을 의미하는 '조아'(ζῷα)에서 유래했다.[13][14]

1848년, 테오도르 슈반과 마티아스 야코프 슐라이덴의 세포 이론 발표 이후, 동물학자 카를 테오도어 에른스트 폰 지볼트는 현미경 관찰을 통해 섬모충류나 아메바 같은 원생동물의 몸이 동식물의 조직을 이루는 세포와 유사한 단일 세포로 구성되어 있음을 밝혔다. 폰 지볼트는 원생동물의 정의를 모든 후생동물(다세포 동물)을 제외하고 단세포 생물만을 포함하도록 수정했다.[15] 동시에 그는 원생동물을 섬모충류와 편모충류 등을 포함하는 문(phylum) 수준의 분류군으로 격상시켰다. 이러한 단세포 동물로서의 원생동물 개념은 이후 오토 뷔츠리 등에 의해 받아들여지며 오랫동안 유지되었다.[16]

전통적으로 생물은 식물계와 동물계의 두 계로 분류되었고, 원생동물은 동물계의 하위 분류군으로 여겨졌다. 이 체계 하에서 운동성이 있고 다른 유기물을 섭취하는 원생동물은 동물학에서, 광합성을 하는 미세 조류나 균류(원생식물, Protophyta)는 식물학에서 연구되었다.[17]

그러나 19세기 후반, 유글레나처럼 광합성을 하면서도 운동성을 가지고 유기물을 섭취하는 등 식물과 동물의 특징을 모두 가진 생물들이 발견되면서 이분법적 분류의 한계가 지적되기 시작했다. 1860년 존 호그(John Hogg)는 이러한 생물들을 분류하기 어렵다는 이유로 '원생동물'이라는 용어 대신, 이들을 단세포 조류와 함께 묶어 '원시생물'(Protoctista)이라는 새로운 계(프라이미게눔, Primigenum)를 제안했다.[18][19][20] 1866년 에른스트 헤켈 역시 동물계와 식물계 외에 제3의 계인 원생생물계(Protista)를 제안하며 단세포 생물 분류의 새로운 방향을 제시했다.[21]

20세기에 들어 균류가 식물과 다르다는 점, 그리고 대부분의 단세포 진핵생물이 동물보다는 다른 그룹과 더 가깝다는 인식이 확산되면서, 허버트 코플랜드, 로버트 휘태커, 린 마굴리스 등은 원생생물(Protista 또는 Protoctista)을 식물, 동물, 균류와 동등한 수준의 계로 설정하는 다계 분류 체계를 제안했다.[17] 이러한 변화 속에서 원생동물은 주로 원생생물계에 속하는 것으로 여겨졌으며, 운동 방식 등에 따라 내부 분류가 이루어지기도 했다.[25][26]

하지만 분자생물학의 발달로 전통적인 의미의 원생동물이 단일한 공통 조상에서 유래한 단계통군이 아니라는 사실이 밝혀졌다. 즉, 원생동물로 묶였던 생물들이 실제로는 진화적으로 매우 다양한 그룹에 속한다는 것이다. 토머스 캐빌리어-스미스는 원생동물을 특정 진핵생물 그룹을 지칭하는 계로 재정의하려는 시도를 했으나[27][28][29], 그의 분류 체계 역시 일부 그룹을 제외하여 측계통군이나 다계통군이 되는 한계를 가졌다.[9]

이러한 분류학적 혼란 속에서 '원생동물'이라는 용어의 의미는 불분명해졌고, 일부 학자들은 이 용어를 계속 사용하기도 하지만[30], 많은 경우 더 넓은 의미의 '원생생물'이라는 용어를 선호하거나 아예 사용하지 않기도 한다.[31][32] 2005년에는 원생동물학회(Society of Protozoologists)가 국제 원생생물학회(International Society of Protistologists)로 명칭을 변경하기도 했다.[33]

현대 진핵생물 분류 체계에서는 과거 원생동물로 분류되었던 생물들이 아메바류, 유글레나충류, 섬모충류, 편모충류 등 다양한 상위 분류군에 흩어져 포함된다.[34] 따라서 현재 '원생동물'은 공식적인 분류 계급이라기보다는, 역사적으로 사용되어 온 관습적인 용어 또는 특정한 형태나 생활 방식을 가진 원생생물 그룹을 편의상 지칭하는 용어로 이해하는 것이 적절하다.

아래 표는 주요 생물 분류 체계의 변천 과정을 보여준다.

2. 1. 칼 폰 린네 (1735년): 2계 분류

칼 폰 린네는 1735년에 생물계를 크게 식물(Vegetabilia)계와 동물(Animalia)계의 두 계로 나누는 2계 분류 체계를 제안하였다.[1] 이 분류 체계에서는 원생동물을 별도의 분류군으로 설정하지 않았다.2. 2. 에른스트 헤켈 (1866년): 3계 분류

1860년 존 호그(John Hogg)는 동물과 식물로 명확히 구분하기 어려운 유기체들을 위해 '프라이미게눔'(Primigenum)이라는 새로운 계를 제안한 바 있다.[18][19][20]1866년 독일의 생물학자 에른스트 헤켈(Ernst Haeckel)은 기존의 동물계와 식물계라는 2계 분류 체계에 더하여, 제3의 생물계인 원생생물계(Protista)를 제안했다.[21] 이는 생명체를 분류하는 새로운 관점을 제시한 중요한 시도였다. 헤켈은 처음에 이 원생생물계에 단세포 생물뿐만 아니라, 조직 분화가 이루어지지 않은 일부 단순한 다세포 생물까지 포함시켰다. 그러나 이후 연구를 통해 헤켈은 원생생물계를 단세포 유기체 또는 세포들이 서로 다른 조직으로 분화되지 않은 단순한 군체 형태의 생물들로 그 정의를 제한하게 된다.[21]

2. 3. 채튼 (1925년): 2역 분류

1925년 채튼은 생물을 근본적인 세포 구조 차이에 따라 크게 두 그룹으로 나누는 2계 분류 체계를 제안했다. 이는 세포 내 핵의 유무를 기준으로 생물계를 원핵생물(Prokaryota)과 진핵생물(Eukaryota)로 구분한 것이다.

이 분류는 생물을 단순히 식물이나 동물로만 나누던 이전의 방식에서 벗어나, 세포 수준의 중요한 차이를 기준으로 삼았다는 점에서 의미가 있다.

2. 4. 코플랜드 (1938년): 4계 분류

20세기 중반에 이르러 생물을 식물계와 동물계의 두 가지 계로만 나누는 전통적인 이계 분류 체계는 점차 한계를 드러내기 시작했다. 특히 곰팡이가 식물과는 다른 특성을 지니고 있으며, 대부분의 단세포 원생동물 역시 동물보다는 다른 생물군과 더 가깝다는 인식이 과학계에서 확산되었다.[17]이러한 배경 속에서 1938년, 미국의 생물학자 허버트 코플랜드(Herbert Copeland)는 생물 분류에 대한 새로운 접근 방식으로 4계 분류 체계를 제안했다.[17] 코플랜드는 기존의 식물계(Plantae)와 동물계(Animalia)를 유지하면서, 세포 내 핵이 없는 원핵생물을 묶어 모네라계(Monera)를 신설하고, 핵을 가진 단세포 진핵생물들을 원생생물계(Protista 또는 Protoctista)라는 별도의 계로 분류했다. 이는 헤켈 등이 제안했던 원생생물(Protista) 개념을 발전시키고, 생물 진화의 중요한 분기점인 원핵세포와 진핵세포의 차이를 분류 체계에 명확히 반영하려는 시도였다.

코플랜드의 4계 분류 체계는 다음과 같다.

- 모네라계 (Monera): 원핵생물 (예: 세균)

- 원생생물계 (Protista): 단세포 진핵생물 (예: 아메바, 짚신벌레)

- 식물계 (Plantae): 다세포 식물

- 동물계 (Animalia): 다세포 동물

코플랜드의 이러한 분류는 생물의 다양성을 보다 체계적으로 이해하려는 중요한 진전이었으며, 이후 로버트 휘태커가 균계(Fungi)를 독립된 계로 추가하여 5계 분류 체계를 제안하는 데 직접적인 영향을 주었다.[17]

2. 5. 로버트 휘태커 (1969년): 5계 분류

20세기 중반, 생물을 식물계와 동물계의 두 가지로만 나누는 전통적인 분류 방식에 대한 문제 제기가 이루어졌다. 균류가 식물과 뚜렷이 구별되며, 대부분의 단세포 원생동물 역시 동물보다는 다른 생물군과 더 가깝다는 인식이 확산되었기 때문이다.[17] 이러한 흐름 속에서 허버트 코플랜드, 로버트 H. 휘태커, 린 마굴리스와 같은 생물학자들은 과거 에른스트 헤켈이 제안했던 원생생물(Protista) 계를 식물, 동물, 균류와 동등한 수준의 독립된 계로 다시 설정해야 한다고 주장했다.[17]1969년, 로버트 휘태커는 이러한 논의를 바탕으로 생물 전체를 5개의 계(Kingdom)로 분류하는 5계 분류 체계를 제안하였다. 이 분류 체계는 이후 생물학 교육과 연구에 널리 받아들여졌다.[22][23][24] 휘태커가 제안한 5계는 다음과 같다.

- 모네라 (Monera): 원핵생물에 해당하는 생물군 (예: 세균)

- 원생생물 (Protista): 단세포 진핵생물 및 이들과 가까운 단순한 다세포 생물 (예: 아메바, 짚신벌레)

- 균류 (Fungi): 곰팡이, 버섯 등과 같이 주로 분해자 역할을 하는 진핵생물

- 식물 (Plantae): 광합성을 하는 다세포 진핵생물

- 동물 (Animalia): 다른 생물을 섭취하여 양분을 얻는 다세포 진핵생물

이 5계 분류 체계에서 전통적으로 '원생동물'로 불리던 생물들은 주로 원생생물계에 속하게 되었다.

2. 6. 칼 워즈 (1977년, 1990년): 6계 분류, 3역 분류

칼 워즈(Carl Woese)는 1977년 생물을 6개의 계(Kingdom)로 나누는 6계 분류를 제안했다. 이는 기존의 5계 분류 체계에서 모네라계를 진정세균계와 고세균계로 분리한 것이다. 이 분류 체계는 생물을 다음 6개의 계로 나눈다.이후 워즈는 1990년에 분자생물학적 연구 결과를 바탕으로, 생물 전체를 3개의 역(Domain)으로 묶는 3역 분류 체계를 제안했다. 이 체계는 생물을 다음 3개의 역으로 묶으며, 기존의 6계는 이 역들 아래에 분류된다.

- 세균 역 (Bacteria): 진정세균계를 포함한다.

- 고세균 역 (Archaea): 고세균계를 포함한다.

- 진핵생물 역 (Eukarya): 원생생물계, 균류계, 식물계, 동물계를 포함한다.

2. 7. 토머스 캐빌리어-스미스 (1993년, 1998년): 8계 분류, 6계 분류

토머스 캐빌리어-스미스는 원생동물 분류 체계에 중요한 기여를 하였다. 그는 1993년에 8계 분류 체계를 제안했는데, 여기서 미토콘드리아를 가진 진핵생물(Metakaryota) 중에서 동물, 식물, 균류, 크로미스타와 같이 비교적 명확한 단계통군으로 여겨지는 그룹들을 제외한 나머지 생물들을 묶어 '원생동물계(Protozoa)'로 정의했다.[76] 이 정의에 따른 원생동물은 측계통군에 해당하며, 이는 특정 공통 조상에서 유래했지만 그 후손 전체를 포함하지는 않는 그룹을 의미한다. 캐빌리어-스미스의 1993년 8계 분류에서 나머지 3계는 미토콘드리아가 없는 초기 진핵생물로 추정되었던 아르케조아(Archezoa), 그리고 원핵생물인 진정세균(Eubacteria)과 고세균(Archaeabacteria)이었다. 그의 원생동물계는 크로미스타와 같은 큰 그룹을 포함하지 않았지만, "진화적으로 더 분화된 생물을 제외한 나머지"라는 개념은 기존의 원생생물(Protista) 개념과 유사한 측면이 있었다.이후 1998년, 캐빌리어-스미스는 자신의 분류 체계를 수정하여 6계 분류를 제안했다. 이 수정에서 가장 큰 변화는 기존에 별도의 계로 분류했던 아르케조아(미토콘드리아가 없는 진핵생물)를 원생동물계에 포함시킨 것이다. 초기에 원생동물계를 아르케조아아계(Archezoa subkingdom)와 네오조아아계(Neozoa subkingdom, 1993년 8계설에서의 원생동물)로 나누기도 했으나, 이후 연구를 통해 아르케조아라는 분류군 설정이 타당하지 않다는 것이 밝혀지면서 이러한 구분은 점차 사용되지 않게 되었다. 결과적으로 1998년 체계에서는 세균(진정세균과 고세균을 포함), 원생동물, 크로미스타, 식물, 균류, 동물의 6계를 설정하게 되었다.

3. 원생동물의 고전적 분류

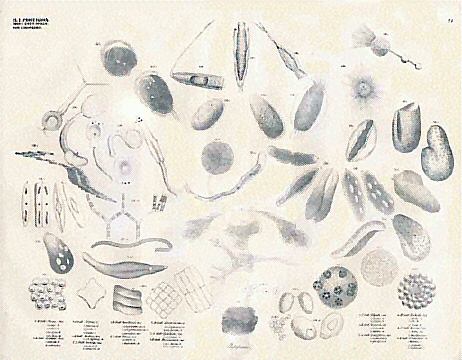

전통적으로 원생동물은 주로 운동 방식에 따라 다음과 같이 4개의 강(Class)으로 분류되었다.

- '''편모충강'''(Flagellata|플라겔라타la): 유글레나 등

- '''육질충강'''(Sarcodina|사르코디나la): 아메바, 유공충 등

- '''포자충강'''(Sporozoa|스포로조아la): 말라리아 원충 등

- '''섬모충강'''(Ciliata|킬리아타la): 짚신벌레, 테트라히메나 등

그러나 현대 분류학 연구에 따르면, 섬모충류를 제외한 이 분류군들은 대부분 다계통군으로 밝혀졌다. 즉, 서로 다른 계통의 생물들이 피상적인 유사성(운동 방식 등) 때문에 하나의 그룹으로 묶였던 것으로, 현재는 공식적인 분류 체계에서 유효하지 않으며, 여기에 속했던 생물들은 여러 계로 나뉘어 재분류되었다.

3. 1. 편모충강 (Flagellata)

전통적인 원생동물 분류 체계에서 '''편모충강'''(Flagellatala)은 하나 또는 그 이상의 편모를 이용하여 운동하는 진핵 단세포 생물의 대부분을 포함하는 군이었다. 현재는 다계통군으로 여겨져 공식적인 분류군으로 사용되지는 않지만, 과거 분류 체계 이해를 위해 설명한다. 때로는 편모충강과 육질충강을 합쳐 유편모육질충강 등으로 분류하기도 했다.편모충류는 크게 식물성 편모충과 동물성 편모충으로 나뉘었다.

- '''식물성 편모충''': 광합성 능력을 가진 편모충류를 의미한다. 여기에는 녹조류, 와편모조류, 유글레나류, 황금색소류 등이 포함되었다. 이들은 조류로서도 분류학적 위치를 부여받았기 때문에, 플랑크톤 도감 등에서는 동물 부분과 식물 부분 양쪽에 나타나는 경우도 있었다. 당시에도 이들은 식물학적으로는 서로 다른 문에 속해 있었다.

- '''동물성 편모충''': 광합성 능력이 없는 편모충류를 의미한다. 칼라편모충, 초편모충, 트리코모나스류, 트리파노소마류 등이 여기에 속했다. 이들 역시 현재는 다계통군으로 여겨진다. 특히 칼라편모충은 동물과 계통적으로 가장 가까운 원생생물로 생각된다.

현재 생물 분류에서는 과거 편모충류에 속했던 생물들이 여러 계에 분산되어 분류되고 있다.

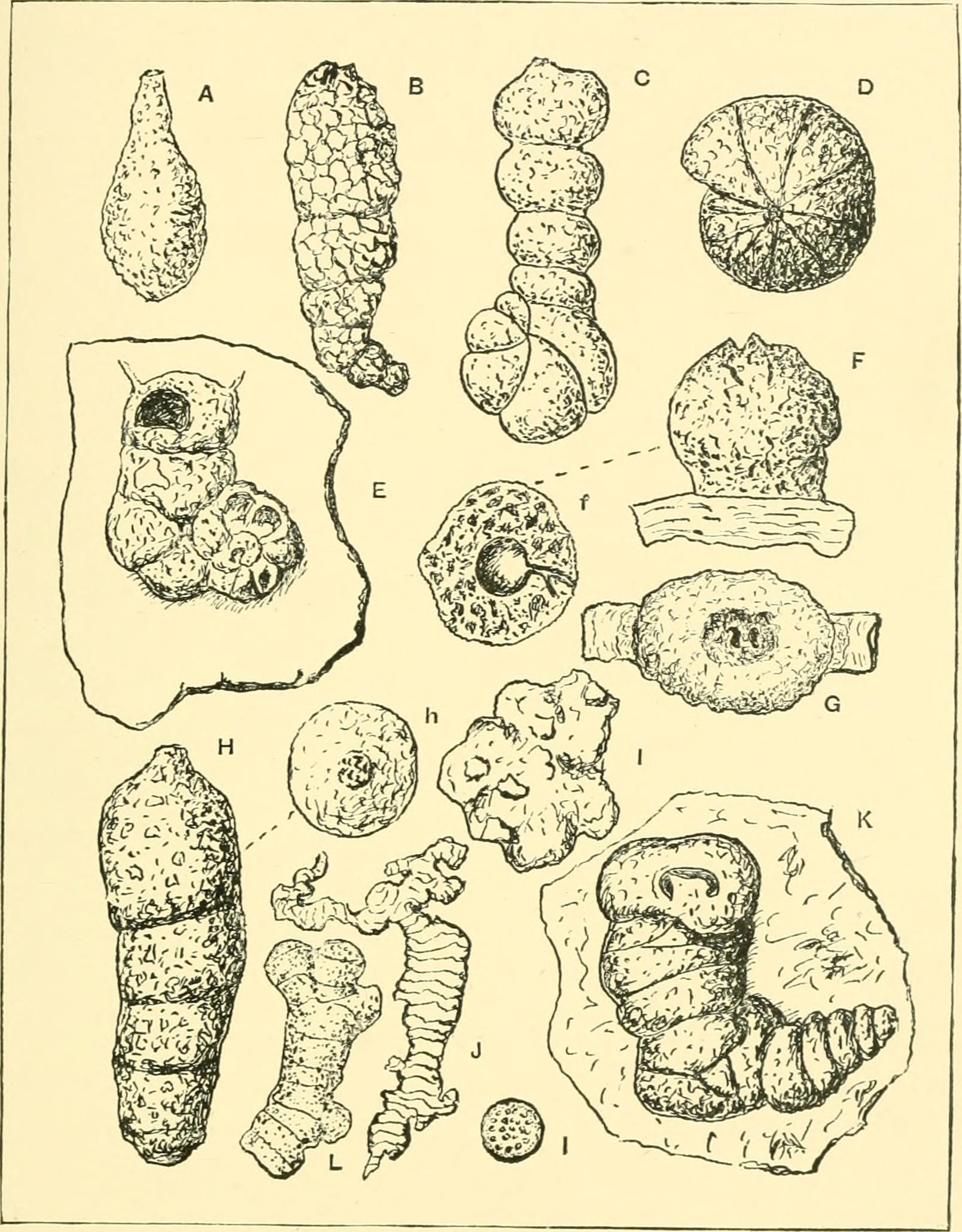

3. 2. 육질충강 (Sarcodina)

육질충류(근족충류)는 세포의 일부를 원형질 유동에 의해 움직여 발처럼 사용하는, 즉 위족(僞足, pseudopodia) 운동을 하는 원생생물 그룹을 가리키는 전통적인 분류군이다. 위족의 모양은 엽상, 사상, 침상, 망상 등 다양하며, 이는 세포 내 골격 구조의 차이 등에 따른 것이다.대표적인 예로는 세포벽이 없는 아메바를 비롯하여, 껍질을 가진 피각아메바나 유공충, 침 형태의 골격을 가진 태양충이나 방산충 등이 있다. 과거 분류 체계에서는 점균을 여기에 포함시키기도 했다.

그러나 현재의 분류학적 관점에서 볼 때, 육질충류는 편모충류 이상으로 계통적으로 관련이 없는 다양한 생물들이 섞여 있는 다계통군으로 간주된다. 따라서 '육질충강'이라는 분류군은 더 이상 유효한 분류 단계로 인정되지 않는다.

3. 3. 포자충강 (Sporozoa)

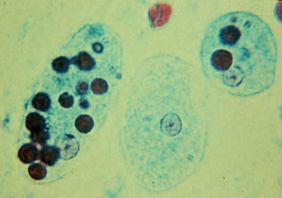

포자충류는 전통적인 원생동물 분류 중 하나로, 다른 생물의 세포 내부에 들어가 기생 생활을 하는 단세포 생물 무리를 가리켰다. 이들은 생활사 중에 포자와 유사한 형태의 산포체를 만드는 특징을 가진다.[1] 대표적인 예로는 말라리아를 일으키는 말라리아 원충이 있다.[1]하지만 현대 생물 분류학의 연구 결과, 과거 포자충류로 묶였던 생물들이 실제로는 계통적으로 매우 다양한 그룹임이 밝혀졌다.[1] 즉, 포자충류는 하나의 통일된 분류군이 아니라, 서로 다른 기원을 가진 생물들이 유사한 생활 방식(세포 내 기생 및 포자 형성) 때문에 함께 분류되었던 다계통군이다.

예를 들어, 말라리아 원충을 포함하는 정단복합체충류(Apicomplexa)는 와편모조류나 섬모충류와 유연관계가 가까운 것으로 밝혀졌다.[1] 또한, 미포자충류(Microsporidia)는 균류에서 유래했을 가능성이 높은 것으로 여겨진다.[1] 심지어 점액포자충류(Myxozoa)는 다세포 동물이 기생 생활에 적응하면서 몸의 구조가 극도로 단순화된 것으로 추정된다.[1] 이처럼 포자충류는 현재 분류학적으로 인정되지 않는 다계통군이며, 여기에 속했던 생물들은 각각의 계통에 따라 재분류되었다.

3. 4. 섬모충강 (Ciliata)

전통적인 원생동물 분류에서 섬모충강은 주요 분류군 중 하나였다. 몸 표면에 있는 섬모(cilia)를 이용하여 움직이는 특징을 가지며, 대표적인 예로는 짚신벌레, 테트라히메나, 종벌레 등이 있다.과거에는 편모충강, 육질충강, 포자충강 등과 함께 원생동물을 구성하는 주요 강으로 여겨졌으나, 현재 생물 분류 체계에서는 섬모충류를 제외한 다른 전통적 원생동물 분류군 대부분이 다계통군으로 간주되어 여러 계로 나뉘어 분류되고 있다.

4. 원생동물 재정의 시도와 현대적 분류

분자 계통학의 발달은 전통적인 의미의 원생동물 분류군이 다계통군(하나의 공통 조상에서 유래하지 않은 그룹)임을 명확히 보여주었다. 즉, 원생동물로 묶였던 생물들이 실제로는 서로 다른 진화적 경로를 거쳐왔다는 사실이 밝혀진 것이다. 이로 인해 '원생동물'은 더 이상 생물 분류학상 유효한 단계통군(하나의 공통 조상과 그 모든 후손을 포함하는 그룹)으로 인정받지 못하게 되었다.[9]

이러한 상황 속에서 일부 학자들은 원생동물이라는 용어를 유지하면서 그 정의를 새롭게 하려는 시도를 했다. 대표적으로 토마스 캐빌리어-스미스는 1981년 이후 여러 차례에 걸쳐 원생동물을 계(Kingdom) 수준에서 재정의하고자 했다.[27][28][29] 예를 들어, 1993년 그는 미토콘드리아를 가진 진핵생물 중에서 동물, 식물, 균류, 크로미스타 계를 제외한 나머지 생물들을 묶어 원생동물계로 정의하는 8계 분류 체계를 제안했다.[76] 그러나 캐빌리어-스미스의 원생동물계는 섬모충류, 디노플라젤라류, 유공충류, 아피콤플렉사류와 같이 전통적으로 원생동물에 포함되었던 주요 그룹들을 제외하였고,[9] 여전히 측계통군 또는 다계통군 문제를 안고 있어 학계에서 널리 받아들여지지는 않았다.[9]

원생동물이라는 용어와 분류 체계를 둘러싼 혼란 속에서[30], 학계의 움직임도 변화했다. 2005년, 기존의 원생동물학회(Society of Protozoologists) 회원들은 학회 명칭을 국제 원생생물학회(International Society of Protistologists)로 변경하는 데 투표했다.[33] 이는 '원생동물'이라는 용어 대신, 보다 포괄적이고 계통학적 의미를 덜 내포하는 '원생생물'(Protist)이라는 용어의 사용을 권장하는 흐름을 반영한 것이었다.

현대의 생물 분류 체계에서는 과거 원생동물로 분류되었던 다양한 단세포 진핵생물들이 진핵생물 영역 내의 여러 상위 분류군에 흩어져 위치한다.[34] 예를 들어, 2012년 국제 원생생물학회가 발표한 진핵생물 분류 체계는 이러한 현대적 관점을 잘 보여준다.[34] 따라서 '원생동물'은 공식적인 분류 계급으로서의 의미를 상실했으며, 주로 생물의 형태나 생활 방식(예: 운동성을 가진 단세포 종속영양 진핵생물)을 나타내는 편의상의 용어 또는 역사적인 맥락에서 사용되고 있다.[31]

5. 원생동물의 특징

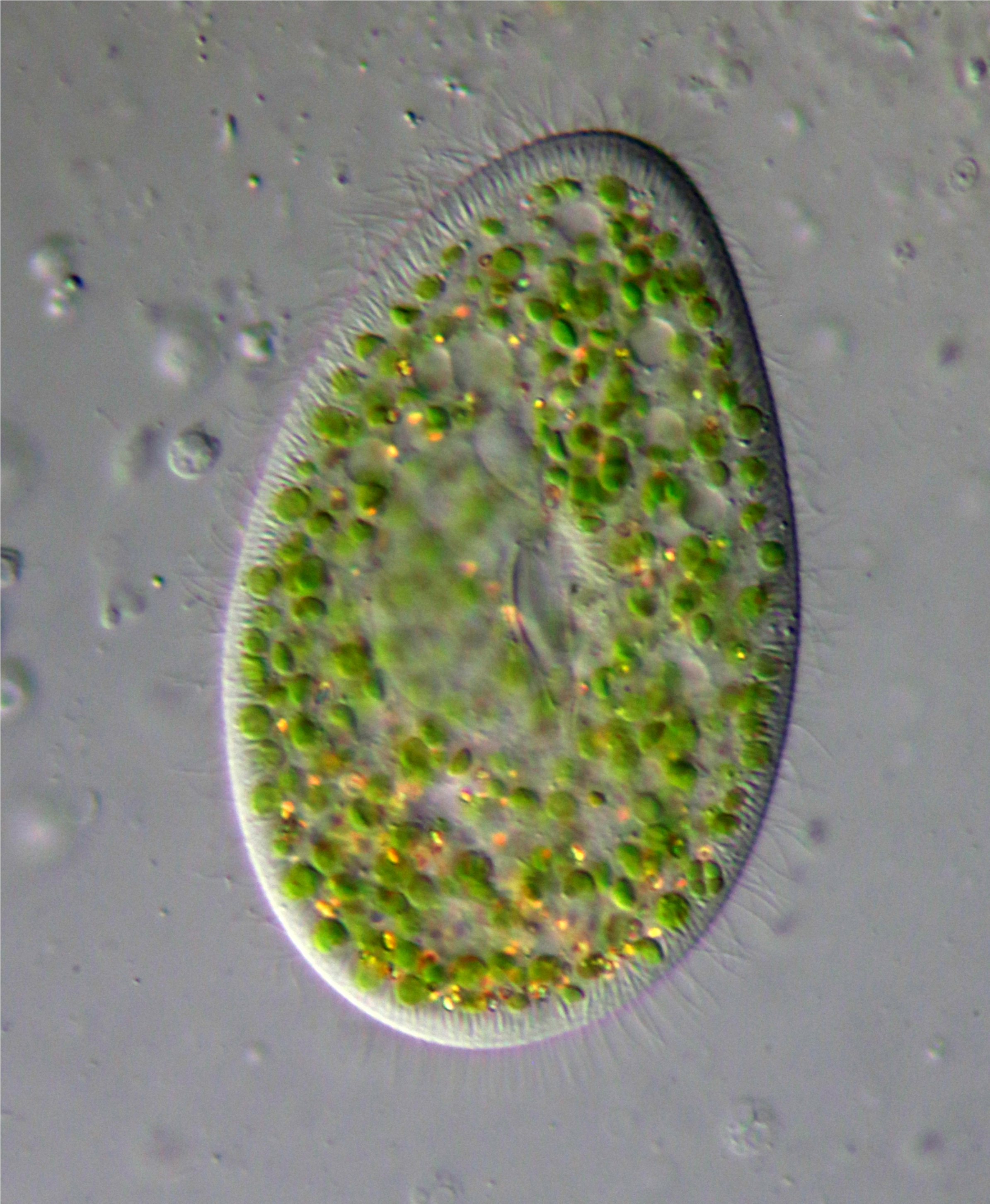

원생동물은 주로 단세포 진핵생물로 이루어진 매우 다양한 생물군이다. 이들은 크기, 형태, 서식지, 영양 섭취 방식, 운동성 등 여러 면에서 큰 차이를 보인다. 대부분 현미경으로 관찰해야 할 만큼 미세하지만, 일부 종은 맨눈으로도 식별 가능할 정도로 크기가 다양하다. 물속 환경이나 토양과 같이 습한 곳이라면 어디든 널리 분포하며, 다른 생물체에 기생하는 종들도 존재한다. 스스로 양분을 합성하지 못하는 종속영양생물이며, 다양한 방식으로 외부에서 영양분을 얻는다. 이동 방식 또한 편모, 섬모, 위족 등을 이용하거나, 특정 환경에 고착하여 생활하는 등 다양하다. 일부 원생동물은 세포를 보호하고 형태를 유지하기 위해 펠리클이나 껍질과 같은 독특한 외부 구조를 가지기도 한다.

5. 1. 생식

원생동물의 생식은 유성 또는 무성으로 이루어진다.[38] 대부분의 원생동물은 무성생식을 통해 이분법이나 다분열 방식으로 번식한다.[39][61]기생 생활을 하는 많은 원생동물은 무성 생식과 유성 생식을 모두 하지만,[38] 자유롭게 생활하는 원생동물에게 유성 생식은 드물며, 주로 먹이가 부족하거나 환경 조건이 급격히 나빠질 때 일어난다.[40] 원생동물의 유성 생식에서는 동형접합과 이형접합이 모두 나타나는데, 이형접합이 더 일반적인 형태이다.[41] 많은 원생동물이 유성생식, 특히 접합을 통해 유전 물질을 교환하지만, 이는 번식 자체와는 별개인 경우가 많다.[61]

진핵생물에서 감수분열을 통한 유성생식은 널리 퍼져 있으며, 초기 진핵생물 진화 단계에서 갈라져 나온 많은 원생동물 계통에서도 발견된다. 이는 유성생식이 진핵생물 진화 초기에 이미 존재했을 가능성을 시사한다.[62]

5. 2. 크기

전통적으로 정의된 원생동물의 크기는 1μm에서 수 밀리미터(mm) 또는 그 이상까지 다양하다.[42] 가장 큰 종 중에는 심해에 서식하는 크세노피오포라(Xenophyophores)가 있는데, 이 단세포 유공충(Foraminifera)의 껍데기는 지름이 20cm에 달할 수 있다.[43]

5. 3. 서식지

자유생활성 원생동물은 담수, 기수, 해수뿐만 아니라 토양이나 이끼류와 같은 다른 습한 환경에서 흔히 발견되며, 종종 풍부하게 존재한다. 일부 종은 온천[54]이나 과염호, 석호[55]와 같은 극한 환경에서도 번성한다. 모든 원생동물은 생존을 위해 습한 서식지를 필요로 한다. 하지만 일부 종은 휴지낭포를 형성하여 건조한 환경에서도 오랫동안 살아남을 수 있다. 이들은 주변 환경 조건이 다시 좋아질 때까지 휴면 상태를 유지한다.[56]5. 4. 영양 섭취

모든 원생동물은 종속영양생물이며, 다른 생물체로부터 영양분을 얻는다. 영양분을 얻는 방식으로는 식세포작용을 통해 먹이를 통째로 섭취하거나, 용해된 유기물이나 미립자를 흡수하는 삼투영양 방식이 있다. 식세포작용은 위족을 이용하여 유기 입자를 감싸는 방식(예: 아메바류), 세포입(cytostome)이라 불리는 특수한 입과 같은 구멍을 통해 음식물을 섭취하는 방식, 또는 딱딱한 섭식 기관을 사용하는 방식 등이 있다.[57]기생 생활을 하는 원생동물은 다양한 섭식 전략을 사용하며, 생활 주기의 단계에 따라 섭식 방법을 바꾸기도 한다. 예를 들어, 말라리아를 일으키는 ''말라리아원충속''은 미성숙한 영양체 단계(환상체)에서는 음세포작용으로 먹이를 섭취하지만, 숙주의 적혈구 내에서 성숙하면서 전용 섭식 세포소기관(세포입)을 발달시킨다.[58]

일부 원생동물은 혼합영양생물로서 살아가기도 하는데, 이는 종속영양 방식에 어떤 형태의 자기영양을 결합하는 것이다. 어떤 원생동물은 공생하는 광합성 조류(zoochlorellae)와 밀접한 관계를 형성한다. 이 조류는 원생동물의 세포막 안에서 살아가며 숙주에게 영양분을 제공한다. 조류는 소화되지 않고 번식하며, 원생동물이 분열할 때 딸세포들에게 나뉘어 전달된다. 원생동물은 조류 내공생체로부터 영양분을 얻거나, 조류의 광합성으로 생성된 산소 덕분에 산소가 부족한 환경에서도 생존하는 이점을 얻을 수 있다.

또 다른 방식으로, 일부 원생동물은 절취색소체 현상을 통해 먹이 생물로부터 엽록체를 훔쳐 자신의 세포 안에 유지하며 광합성을 통해 영양분을 계속 생산한다. 섬모충류인 ''메소디니움 루브룸''은 자신이 먹는 크립토피테 조류로부터 기능적인 색소체를 유지하여 스스로 영양분을 만드는 데 사용한다. 이 공생체는 ''디노피시스'' 속의 와편모조류에게 전달될 수도 있는데, 이 와편모조류는 ''메소디니움 루브룸''을 잡아먹은 뒤 그 안의 색소체를 다시 자신의 것으로 유지한다. ''디노피시스'' 내에서 이 색소체는 수개월 동안 기능을 유지할 수 있다.[59]

5. 5. 운동성

원생동물은 다양한 방식으로 이동한다. 편모류는 물결 모양으로 움직이는 편모를 이용하여 이동하고, 섬모류는 섬모라고 불리는 털 모양의 구조를 사용하여 움직인다. 아메바류는 위족이라고 하는 세포질의 일시적인 돌출부를 내밀어 이동한다. 아메바성 수막염의 원인균과 같은 일부 원생동물은 위족과 편모를 모두 사용하기도 한다.반면, 일부 원생동물은 기질에 부착하거나 시스트를 형성하여 움직이지 않고 고착성 생활을 하기도 한다. 하지만 대부분의 고착성 원생동물도 생활 주기 중 특정 단계, 예를 들어 세포 분열 후에는 이동성을 보인다. 활동적으로 움직이는 단계를 '세런트'(theront)라고 하며, 영양 단계를 가리킬 때는 '트로폰트'(trophont) 또는 '영양형'(trophozoite)이라는 용어를 사용한다.

5. 6. 세포벽, 펠리클, 껍질

식물, 균류 및 대부분의 조류와 달리, 대부분의 원생동물은 단단한 외부 세포벽을 가지고 있지 않다. 대신 세포의 이동을 허용하는 탄력 있는 막 구조로 둘러싸여 있다.섬모충류와 유글레나류와 같은 일부 원생동물에서 세포의 외막은 세포골격 구조에 의해 지지되는데, 이를 펠리클(pellicle)이라고 부른다. 펠리클은 특히 운동 중에 세포의 모양을 유지하는 역할을 한다. 원생동물의 펠리클은 유연하고 탄력 있는 것부터 상당히 단단한 것까지 다양하다. 섬모충류와 아피콤플렉사류에서 펠리클은 알베올리(alveoli)라고 하는 밀집된 소포층을 포함한다. 유글레나에서는 단백질 띠가 몸 길이를 따라 나선형으로 배열되어 펠리클을 형성한다. 펠리클을 가진 대표적인 예로는 유글레나류와 섬모충류인 ''짚신벌레''가 있다. 일부 원생동물의 펠리클 표면에는 부착성 세균이 섬모를 이용해 붙어살기도 한다.

일부 원생동물은 로리카 즉, 느슨하게 맞지만 완전히 닫히지는 않은 외피 내에서 서식한다. 예를 들어, 많은 깃꼴편모충류(섬모편모충류)는 유기질 로리카 또는 규산질 분비물로 만들어진 로리카를 가지고 있다. 로리카는 일부 녹색 유글레나류, 다양한 섬모충류(예: 포리큘리니드류), 일부 아메바류 및 유공충류에서도 흔하게 발견된다.

다양한 원생동물의 표면은 규소 껍질(test)이나 골편 층으로 덮여 있기도 하다. 예를 들어 아메바의 일종인 ''코클리오포디움'', 많은 중심 방사형 태양충류, 시누로파이트류 등이 있다. 이 층은 주로 몸을 보호하는 역할을 하는 것으로 생각된다. 태양충류와 같이 일부 종에서는 포낭(cyst) 상태가 될 때만 껍질이 형성되기도 한다.

일부 원생동물의 몸체는 단단한 내부 골격 요소에 의해 지지되기도 하는데, 이는 종종 무기물로 이루어져 있다. 대표적인 예로는 방산충류(아칸타리아류, 필로시스티네아류, 파에오다리아류)와 에브리이다류가 있다.

6. 원생동물의 생태

원생동물은 다양한 방식으로 환경과 상호작용하며 살아간다. 물이 있는 거의 모든 환경에서 발견되는 자유 생활 원생동물은 미생물 먹이 그물에서 중요한 역할을 수행한다.[57] 이들은 세균, 조류 등을 섭취하고 영양소를 순환시키며 생태계 유지에 기여한다.

일부 원생동물은 다른 생물체에 의존하여 살아가는 기생 생활을 한다. 많은 병원체 원생동물은 인체 기생충으로 분류되며, 말라리아, 지아디아증, 톡소플라스마증, 아프리카 수면병과 같은 질병의 원인이 되기도 한다.[72] 일부 기생 원생동물은 환경 변화에 적응하기 위해 활동적인 영양형 단계와 휴면 상태인 낭종 단계를 오가는 생활 주기를 갖는다.

또한, 다른 생물과 함께 살아가는 공생 관계를 맺는 원생동물도 있다. 예를 들어, 소나 양과 같은 반추동물의 소화기관[73]이나 흰개미의 장[75] 속에서 발견되는 원생동물은 숙주가 소화하기 어려운 물질을 분해하는 것을 돕는다. 이러한 공생 관계는 서로에게 이익을 주는 상리공생이거나, 한쪽에게만 이익이 되는 편리공생 형태일 수 있다.

6. 1. 자유 생활

자유 생활을 하는 원생동물은 영구적이든 일시적이든 물이 있는 거의 모든 생태계에서 발견된다. 이들은 생태계 내 영양소 이동에 중요한 역할을 한다. 미생물 먹이 그물 내에서 가장 중요한 세균 섭식자에 속한다.[57] 부분적으로, 이들은 세균과 조류 생산을 연속적인 영양 단계로 전달하는 것을 촉진하지만, 미생물 생물량 내의 영양소를 가용화하여 미생물 성장을 자극하기도 한다. 소비자로서 원생동물은 단세포 또는 사상 조류, 세균, 미세 균류, 그리고 미세 동물 사체를 먹이로 삼는다. 미소동물과 중소동물에 대한 이전 생태 모델의 맥락에서 원생동물은 미소 무척추동물의 먹이원이 될 수 있다.대부분의 자유 생활 원생동물 종은 전 세계 모든 지역에서 유사한 서식지에 서식한다.[68][69][70]

6. 2. 기생 생활

많은 원생동물 병원체는 인체 기생충으로, 말라리아, 지아디아증, 톡소플라스마증, 아프리카 수면병과 같은 심각한 질병을 일으킨다. 이러한 원생동물 중 일부는 증식 단계(예: 영양형)와 휴지 단계인 낭종 상태를 오가는 생활 주기를 가지는데, 이를 통해 열악한 환경에서도 생존할 수 있다.[72]6. 3. 공생 생활

소와 양 같은 반추동물의 되새김주머니에는 다양한 종류의 편모충류가 편리공생하며 살고 있다. 여기에는 ''트리코모나스속''과 같은 편모충류와 ''이소트리카속'' 및 ''엔토디니움속''과 같은 섬모충류가 포함된다.[73] 섬모충류의 한 아강인 아스토마티아는 입이 완전히 없는 공생생물로, 환형동물의 장에서 살아가도록 적응했다.[74]원생동물 공생자와 숙주 생물 사이의 관계는 서로에게 이익이 되는 상리공생 관계일 수도 있다. 예를 들어, ''트리코님파(Trichonympha)''와 ''피르소님파(Pyrsonympha)'' 같은 편모 원생동물은 흰개미의 장 속에 살면서 복잡한 당을 더 작고 소화하기 쉬운 분자로 분해한다. 이를 통해 흰개미가 나무를 소화할 수 있도록 돕는다.[75]

참조

[1]

서적

The Cell: Evolution of the First Organism

https://books.google[...]

Infobase Publishing

[2]

서적

Environmental Microbiology: Fundamentals and Applications: Microbial Ecology

https://books.google[...]

Springer

2015

[3]

학술지

Ecology of Protozoa

https://link.springe[...]

1987

[4]

서적

Brock Biology of Microorganisms

https://books.google[...]

Benjamin Cummings

2012

[5]

서적

Protozoology

http://archive.org/d[...]

Springfield, IL; C.C. Thomas

1954

[6]

서적

The Classification of Lower Organisms

Pacific Books

1956

[7]

학술지

Not plants or animals: A brief history of the origin of Kingdoms Protozoa, Protista, and Protoctista

https://web.archive.[...]

2020-07-08

[8]

서적

Protozoa: Structure, Classification, Growth, and Development

http://www.ncbi.nlm.[...]

University of Texas Medical Branch at Galveston

2020-07-07

[9]

학술지

A Higher Level Classification of All Living Organisms

2015-04-29

[10]

학술지

Protozoa, Protista, Protoctista: What's in a Name?

https://zenodo.org/r[...]

1989

[11]

학술지

Ueber die Classification der Zoophyten

https://www.biodiver[...]

1818

[12]

서적

Handbuch der Zoologie

https://babel.hathit[...]

Johann Leonhard Schrag

1820

[13]

서적

Abrégé du dictionnaire grec français

Hachette

1981

[14]

웹사이트

Greek-french dictionary online

http://www.tabulariu[...]

2018-10-05

[15]

서적

Lehrbuch der vergleichenden Anatomie

https://www.biodiver[...]

Veit & Co.

1848

[16]

학술지

In memoriam Otto Bütschli (1848–1920) 'architect of protozoology'

1951-04

[17]

학술지

The collapse of the two-kingdom system, the rise of protistology and the founding of the International Society for Evolutionary Protistology (ISEP)

2003-01-11

[18]

학술지

On the distinctions of a plant and an animal, and on a fourth kingdom of nature

https://babel.hathit[...]

1860

[19]

학술지

Not plants or animals: a brief history of the origin of Kingdoms Protozoa, Protista and Protoctista

1999-12

[20]

학술지

Progress Report on Basic Classification

1947-09-10

[21]

문서

Character of the kingdom of Protists

1866

[22]

학술지

New concepts of kingdoms or organisms. Evolutionary relations are better represented by new classifications than by the traditional two kingdoms

1969-01-10

[23]

서적

Evolutionary Biology

Springer

1974

[24]

학술지

A revised six-kingdom system of life

1998-08

[25]

서적

Protozoology

https://archive.org/[...]

Charles C. Thomas

[26]

학술지

A Revised Classification of the Phylum Protozoa

1964-02

[27]

학술지

Eukaryote Kingdoms: Seven or Nine?

1981

[28]

학술지

Kingdom Protozoa and Its 18 Phyla

1993-12

[29]

학술지

Kingdoms Protozoa and Chromista and the Eozoan Root of the Eukaryotic Tree

2010-06-23

[30]

서적

Invertebrate Embryology and Reproduction

Academic Press

2020

[31]

서적

Invertebrate zoology: a functional evolutionary approach

2004

[32]

서적

Brock Biology of Microorganisms

2019

[33]

웹사이트

New President's Address

http://protozoa.uga.[...]

2015-05-01

[34]

학술지

The Revised Classification of Eukaryotes

2012-09-01

[35]

학술지

The eukaryotic tree of life from a global phylogenomic perspective

2014-05

[36]

논문

Untangling the early diversification of eukaryotes: a phylogenomic study of the evolutionary origins of Centrohelida, Haptophyta and Cryptista

2016-01-01

[37]

논문

The New Tree of Eukaryotes

https://uu.diva-port[...]

Elsevier BV

[38]

서적

Emerging Protozoan Pathogens

https://books.google[...]

Garland Science

2008-01-01

[39]

서적

Microbiology for Surgical Technologists

https://books.google[...]

Cengage Learning

2015-01-01

[40]

서적

A Functional Biology of Free-Living Protozoa

https://books.google[...]

Springer Science & Business Media

2013-01-01

[41]

서적

Microbial Pathogens and Human Diseases

https://books.google[...]

CRC Press

2008-01-01

[42]

서적

Dictionary of microbiology and molecular biology

https://books.google[...]

Wiley

2001-01-01

[43]

논문

Xenophyophores (Rhizaria, Foraminifera) from the Nazaré Canyon (Portuguese margin, NE Atlantic)

2011-12-01

[44]

웹사이트

Blood and Tissue Protozoa

http://www.microbiol[...]

2018-03-23

[45]

논문

''Massisteria marina'' has a sister: ''Massisteria voersi'' sp. nov., a rare species isolated from coastal waters of the Baltic Sea

2015-08-01

[46]

논문

Feeding of a freshwater flagellate, ''Bodo saltans'', on diverse bacteria

1988-05-01

[47]

웹사이트

Blood and tissue Protozoa

http://www.microbiol[...]

2018-03-23

[48]

웹사이트

''Trypanosoma brucei''

http://parasite.org.[...]

2018-03-23

[49]

웹사이트

Microscopy of ''Entamoeba histolytica''

https://msu.edu/cour[...]

2016-08-21

[50]

웹사이트

Diagnostic parasitology

http://www1.udel.edu[...]

2018-03-23

[51]

웹사이트

''Paramecium caudatum''

http://eol.org/pages[...]

2018-03-23

[52]

웹사이트

''Amoeba proteus'' {{!}} Microworld

http://www.arcella.n[...]

2016-08-21

[53]

웹사이트

''Noctiluca scintillans''

http://www.imas.utas[...]

2018-03-23

[54]

서적

Seen and Unseen: Discovering the Microbes of Yellowstone

https://books.google[...]

Falcon

2005-01-01

[55]

논문

The protozoa of a Western Australian hypersaline lagoon

1983-09-01

[56]

논문

Resting cysts: A survival strategy in Protozoa Ciliophora

https://www.tandfonl[...]

2022-09-08

[57]

서적

Ecology of protozoan: The biology of free-living phagotrophic protists

Springer-Verlag, Berlin

[58]

웹사이트

Biochemistry of Plasmodium

http://www.tulane.ed[...]

2018-03-22

[59]

논문

High-Level Congruence of Myrionecta rubra Prey and Dinophysis Species Plastid Identities as Revealed by Genetic Analyses of Isolates from Japanese Coastal Waters

2010-05-01

[60]

서적

Organisms Living On and In Protozoa

https://archive.org/[...]

Columbia University Press

[61]

웹사이트

Sex and Death in Protozoa

http://www.cambridge[...]

2015-06-09

[62]

서적

Evolutionary Origin and Adaptive Function of Meiosis

InTech

2023-05-01

[63]

논문

Clonal aging in ''Paramecium tetraurelia''. II. Evidence of functional changes in the macronucleus with age

[64]

논문

DNA repair and longevity assurance in ''Paramecium tetraurelia''

[65]

논문

Accumulation of DNA damages in aging ''Paramecium tetraurelia''

1986-07-01

[66]

논문

Lack of telomere shortening during senescence in ''Paramecium''

http://www.pnas.org/[...]

[67]

서적

Aging, Sex, and DNA Repair

Academic Press

[68]

논문

The ubiquity of small species: Patterns of local and global diversity

[69]

간행물

Are communities of heterotrophic flagellates determined by their geography?

Trans. R. Soc. New South Wales, Mosman, Sydney

[70]

간행물

Diversity and geographic distribution of free-living heterotrophic flagellates

[71]

논문

Diversity and endemism of ciliates inhabiting Neotropical phytotelmata

[72]

서적

Medical Microbiology

https://www.ncbi.nlm[...]

University of Texas Medical Branch at Galveston

1996

[73]

서적

The Rumen Microbial Ecosystem

Springer, Dordrecht

1997

[74]

서적

An illustrated guide to the protozoa: organisms traditionally referred to as protozoa, or newly discovered groups

https://books.google[...]

Society of Protozoologists

2000

[75]

웹사이트

Termite gut microbes {{!}} NOLL LAB

http://www.kennethno[...]

2018-03-21

[76]

논문

Kingdom Protozoa and Its 18 Phyla

http://mmbr.asm.org/[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com