플로지스톤설

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

플로지스톤설은 17세기 요한 요아힘 베허가 제시하고 게오르크 에른스트 슈탈이 발전시킨, 물질의 연소 현상을 설명하기 위한 이론이다. 이 이론은 가연성 물질에 플로지스톤이라는 물질이 포함되어 있으며, 연소 시 이 플로지스톤이 방출된다고 주장했다. 플로지스톤설은 당시 많은 화학 현상을 설명하는 데 사용되었으나, 금속 연소 시 질량 증가 현상을 설명하지 못하는 등 모순이 발생하여 18세기 후반 앙투안 라부아지에의 산소 이론에 의해 대체되었다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 역사

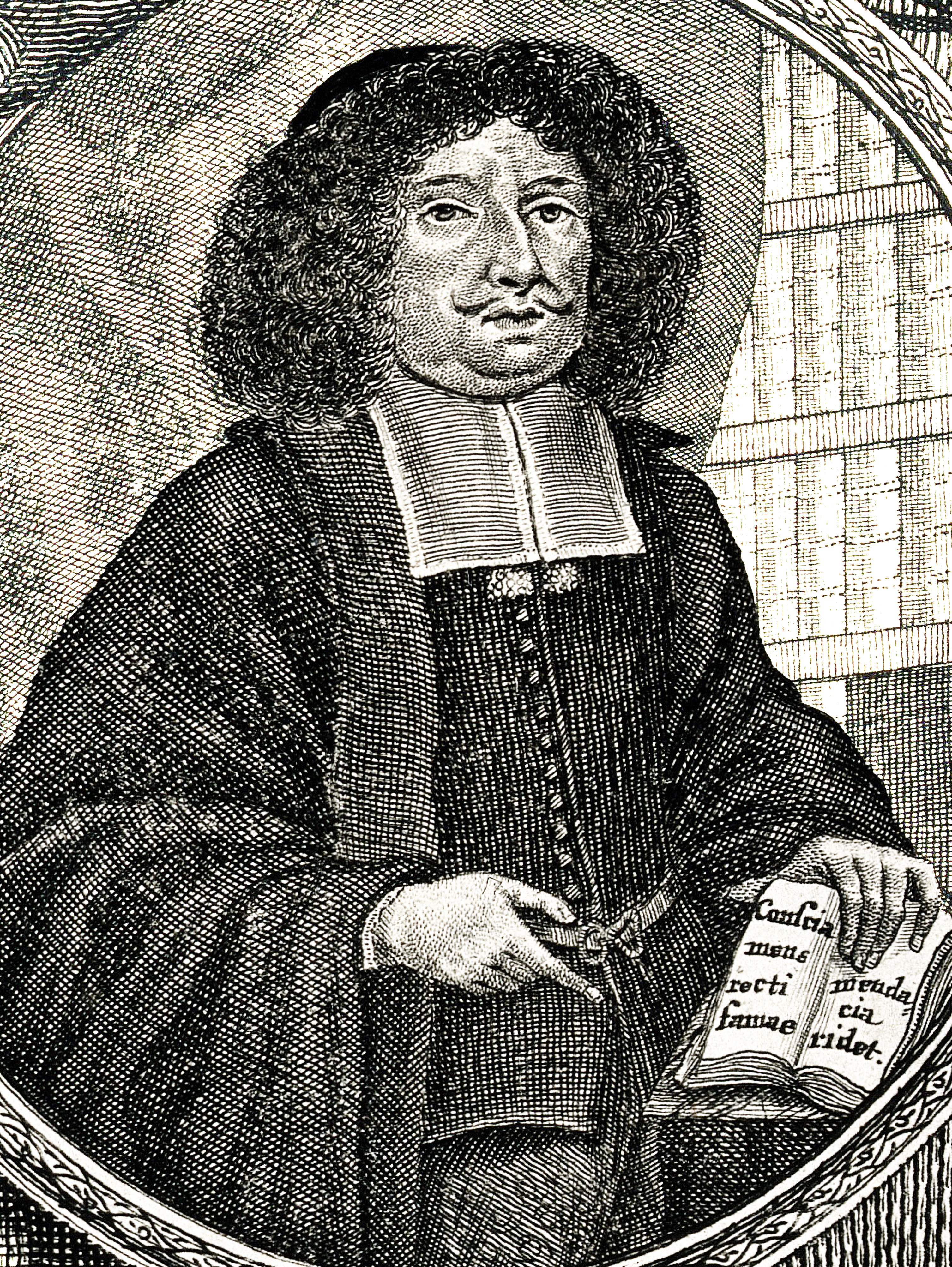

독일의 화학자 J. J. 베허는 파라셀수스가 주장한 4원소설을 연금술에 대응하여 수정하면서, 물과 3종류의 흙을 기본 물질로 제시했다. 1679년 그의 제자 G.E. 슈탈은 기름 성분의 흙을 '플로지스톤'이라 명명하고, 물질 연소에 필요한 기본 입자라고 주장했다.[6][7][8]

플로지스톤 학설은 당시 발견된 여러 화학 현상을 설명하는 데 사용되었고, 종교적 '혼' 개념 및 4원소설로 대표되는 연금술과 유사하여 대중에게 널리 퍼졌다. 그러나 설명하기 어려운 현상들을 설명하기 위해 무리한 가정을 추가하면서 모순이 발생했고, 학자들은 플로지스톤설에 의문을 제기하기 시작했다. 결국 1783년 프랑스 화학자 라부아지에가 실험을 통해 플로지스톤이 존재하지 않음을 증명했다.[66]

플로지스톤설은 연소 시 플로지스톤이 빠져나가 질량이 감소한다고 예측했지만, 실제로는 금속 연소 시 질량이 증가했다. 이를 설명하기 위해 플로지스톤이 음의 질량을 가진다는 등 여러 가설이 나왔으나, 아르키메데스의 원리에 따른 분석은 이를 반박했다. 18세기에 금속 산화 후 질량 증가가 명확해지자, 플로지스톤은 물질보다는 '원리'로 여겨졌다.[15]

헨리 캐번디시는 금속과 산 반응에서 발생하는 가벼운 인화성 기체(수소)를 플로지스톤으로 추정했다.[41] 조지프 프리스틀리는 수은재(산화수은(II)) 가열로 발생하는 기체(산소)를 '탈플로지스톤 공기'라 명명했다.[49]

앙투안 라부아지에는 산소를 '산화 원리'로 설명하고, 연소에 무게가 있는 기체(산소)가 필요하며 밀폐 용기로 측정 가능함을 보였다.[18] 이는 질량 역설을 해결하고 산소 이론의 토대가 되었다.[21]

라부아지에는 1785년 논문에서 플로지스톤 없이 모든 화학 현상을 설명할 수 있다고 주장하며, 정의가 계속 바뀌는 플로지스톤설을 프로테우스에 비유하며 비판했다.[66]

플로지스톤설은 쇠퇴하고 많은 과학자들이 라부아지에의 산소 이론으로 전향했다. 다음은 전향한 과학자들과 연도이다.

조지프 프리스틀리 등 일부 학자들은 플로지스톤설을 고수했으나, 결국 화학은 라부아지에 이론이 주류가 되고 플로지스톤설은 잊혀졌다.

2. 1. 플로지스톤설의 기원

고대 그리스의 철학자 헤라클레이토스는 물이 타는 원인에 대해 "불의 원소"를 생각했다. 이 불의 원소는 고대 그리스 자연철학에서 물, 공기, 흙과 함께 4원소설의 하나로 여겨졌다.

파라켈수스는 중세 아라비아의 연금술사들이 만들어낸 이론을 발전시켜 “황”, “수은”, “염”의 삼원리(三原理)를 만들었다.[26] 여기서 황, 수은, 염은 현재 알려진 황 원자, 수은 원자, 염화나트륨과는 다른 개념이다. 파라켈수스는 이것들이 연소하면 “황”은 소멸하고, “수은”은 증발하며, “염”은 재로 남는다고 생각했다.[27]

1669년 독일의 과학자 요한 요아힘 베허(1635~1682)는 4원소설과 삼원리설을 받아들여, 모든 물질은 공기, 물, 그리고 세 가지 “흙”으로 이루어진다는 설을 발표했다.[26] 세 가지 흙이란 “녹는 돌(lapis fusilis) 또는 돌의 흙”, “지방토(terra pinguis) 또는 타는 흙”, “유동토(fluida terra)”이며, 이들은 거의 파라켈수스의 삼원리인 염, 황, 수은에 각각 대응한다.[28] 베히어는 이 중 “타는 흙”이라는 원소가 연소성을 관장한다고 주장했다. 베히어에 따르면, 이것은 모든 가연성 물질에 포함되어 있으며, 연소는 이 “타는 흙”이 다른 물질과 분리되는 현상으로 설명된다. 또한 연소 후 남는 재는 “유동토”이며, 가열했을 때 물체가 용융하는 것은 “돌의 흙”의 영향 때문이라고 한다.[26]

베허의 설은 이후 발전하는 플로지스톤설의 기원으로 여겨진다.[29] 베허는 지방토(terra pinguis)가 연소의 핵심 요소이며, 가연성 물질이 연소될 때 방출된다고 믿었다.[6] 베허의 생각은 가연성 물질에 지방토라는 가연성 물질이 포함되어 있다는 것이었다.[10] 그의 제자인 슈탈은 1679년 그 중 기름성분의 흙을 '플로지스톤'으로 명명하고, 물질이 타기 위하여 필요한 기본입자라고 주장하였다.[6][7][8]

2. 2. 슈탈의 플로지스톤설

게오르크 에른스트 슈탈은 1697년 저서 『화학의 기초』에서 베허의 "연소토(terra pinguis)"를 바탕으로 연소를 관장하는 원소로서 '플로지스톤(phlogiston)'이라는 명칭을 부여하였다.[30] 이는 그리스어 "불타는"이라는 단어에서 유래한다.[31] 슈탈은 금속은 재와 플로지스톤이 결합한 상태이며, 숯과 금속재를 연소시킴으로써 숯의 플로지스톤이 금속재로 이동한다는 이론을 전개하였다.

슈탈은 플로지스톤에 대해 다음과 같은 성질을 가지고 있다고 정의하였다.[32]

- 플로지스톤은 불에 의해 파괴되지 않는다.

- 플로지스톤의 색에는 황이 포함된다.

- 플로지스톤에는 식물성 향료의 향이 있다.

- 플로지스톤은 식물과 강하게 결합한다. 결합된 예로 식물성 기름이나 알코올이 있다.

슈탈의 학설에는 발표 당시 찬반양론이 있었다. 네덜란드의 의사 헤르만 부어르하페는 이 학설에 부정적인 견해를 취하였다. 플로지스톤설에 따르면, 물질이 불을 내며 타는 것과 철 등이 녹스는 것은 모두 같은 "플로지스톤의 방출"이라는 현상으로 설명되지만, 부어르하페는 거기에 어색함을 느꼈다. 이에 대해 슈탈은, 일반적인 연소와 금속의 녹의 외관이 다른 이유로서, 연소는 플로지스톤이 격렬하게 물체에서 떨어지기 때문에 그것이 불꽃으로 보이고, 녹은 플로지스톤이 천천히 떨어지기 때문에 불꽃이 보이지 않는다고 설명하였다.[33]

1703년, 할레 대학교 의학 및 화학 교수였던 슈탈은 베허의 "terra pinguis"를 "플로지스톤(phlogiston)"으로 개명한 이론의 변형을 제시했다.[11] 슈탈에 따르면 플로지스톤은 병에 담을 수 없지만 전달될 수 있는 물질이었다. 나무는 재와 플로지스톤의 결합체였고, 금속을 만드는 것은 금속 칼크스(calx)에 플로지스톤을 첨가하는 것만큼 간단했다.[10] 그을음(Soot)은 거의 순수한 플로지스톤이었기 때문에 금속 칼크스를 가열하면 칼크스가 금속으로 변환되었다. 슈탈은 숯(charcoal)을 사용하여 황산염(sulphate)을 황화칼륨(liver of sulphur)으로 전환함으로써 그을음과 황(Sulfur)의 플로지스톤이 동일하다는 것을 증명하려고 시도했다. 그는 당시 알려져 있던 주석과 납의 연소 시 무게 증가에 대해서는 설명하지 않았다.

요한 하인리히 포트는 슈탈의 제자 중 한 명의 제자였으며, 플로지스톤설을 확장하고 일반 대중이 더 쉽게 이해할 수 있도록 만들려고 시도했다. 그는 플로지스톤을 빛이나 불과 비교하며, 이 세 가지 모두 본질은 널리 이해되지만 쉽게 정의할 수 없는 물질이라고 말했다. 그는 플로지스톤을 입자로 간주해서는 안 되고 물질에 스며드는 본질로 간주해야 한다고 주장했다.[9] 포트는 또한 특정 물질이 연소될 때 플로지스톤이 빠져나가면서 질량이 감소하는 대신 질량이 증가하는 사실을 관찰했는데, 그의 주장에 따르면 플로지스톤은 기본적인 불의 원리였으며, 그 자체로 얻을 수 없었다. 불꽃은 플로지스톤과 물의 혼합물로 간주되었고, 플로지스톤과 토양의 혼합물은 제대로 연소될 수 없었다. 포트는 다음과 같은 특성을 제안했다.[9]

2. 3. 플로지스톤설과 질량 문제

플로지스톤설은 연소 과정에서 플로지스톤이 빠져나가 질량이 감소할 것이라고 예측했지만, 실제로는 금속이 연소될 때 질량이 증가하는 현상이 관찰되었다. 16세기에 이미 이 현상이 확인되었고, 1630년 프랑스의 장 레이(Jean Rey)는 주석 연소 시 질량 증가를 발견했다.[35] 로버트 보일도 1673년에 실험을 통해 이를 확인했다.[36]이러한 질량 증가 현상을 설명하기 위해 다양한 가설이 제시되었다.

- 로버트 보일은 열의 일부가 금속에 부착되어 질량이 증가한다고 생각했다.[37]

- 슈탈은 플로지스톤이 빠져나간 만큼 금속이 농축되거나 공기가 금속으로 들어간다고 생각했다.[38]

- 슈탈 사후에는 플로지스톤이 음의 질량을 가진다는 주장이 주류를 이루었다.[38] 요한 융커(Johann Juncker) 등이 음의 질량 가설을 지지했다.[39]

- 루이-베르나르 기통 드 모르보는 플로지스톤이 공기보다 가볍다는 주장을 펼쳤다.

그러나 아르키메데스의 원리에 따른 분석 결과, 공기보다 가볍다는 것만으로는 마그네슘과 그 연소 생성물의 밀도 차이로 인한 무게 증가를 설명할 수 없었다.

18세기 동안 금속 산화 후 질량 증가가 명확해지면서 플로지스톤은 물질이라기보다는 '원리'로 여겨지게 되었다.[15] 18세기 말, 일부 화학자들은 플로지스톤 개념을 수소와 연결시켰다. 조지프 프리스틀리는 철이 수증기와 반응하여 칼크스(산화철)를 형성하고 무게가 증가하는 것을 인정하면서도, 철이 "가연성 공기의 기본(즉, 수소)"를 잃는다고 설명하며, 이것이 플로지스톤이라고 주장했다.[16]

앙투안 라부아지에가 산소를 '산화 원리'로 설명한 후, 프리스틀리는 플로지스톤을 '알칼리성 원리'로 묘사했다.[17] 미하일 로모노소프와 앙투안 로랑 드 라부아지에는 밀폐 용기 실험을 통해 연소에 무게가 있는 기체(산소)가 필요함을 보였고, 이는 질량 보존의 법칙으로 이어졌다.[18][21] 이러한 발견은 질량 역설을 해결하고 산소 이론의 토대가 되었다.

하지만 플로지스톤 이론 지지자들은 라부아지에의 실험 결과에 대응하기 위해 플로지스톤 이론을 수정하며 복잡하게 만들었고, 이는 결국 이론의 몰락에 기여했다.[21] 피에르 마케르는 플로지스톤 이론을 여러 번 수정하며 유지하려 노력했다.[22]

2. 4. 캐번디시와 프리스틀리의 연구

헨리 캐번디시는 아연, 철, 주석 등의 금속과 염산, 황산 등의 산이 반응할 때 발생하는 기체에 대한 연구를 1766년 논문으로 발표했다.[40] 이 기체는 공기보다 밀도가 1/10 이하로 매우 가볍고 인화성이 강했다. 플로지스톤설을 지지했던 캐번디시는 이 기체가 플로지스톤일 것이라고 생각했다.[41] 이 기체는 현재 수소로 알려져 있다.조지프 블랙은 1752년부터 1755년에 걸쳐 탄산칼슘에 열을 가하는 실험에서 이산화탄소(블랙은 이것을 '고정 공기'라고 불렀다)를 발견했다.[42] 밀폐된 공간 안에서 촛불을 켜면 이산화탄소 발생으로 촛불은 곧 꺼진다는 것을 확인했다. 블랙은 이 공간 안의 이산화탄소를 화학 약품으로 흡수하여 이산화탄소가 없는 상태에서 연소가 가능한지 확인했지만, 연소는 일어나지 않았다.[43]

블랙의 연구를 이어받은 다니엘 러더퍼드는 밀폐된 공간에 쥐를 가두고 쥐가 죽을 때까지 방치했다. 그 후 그 공간 안에서 촛불과 인을 태웠다. 인이 더 이상 연소되지 않게 된 후 공간 안의 이산화탄소를 제거하고 다시 연소시키려고 했지만, 역시 연소되지 않았고, 쥐도 이 안에서 생존할 수 없었다.[44] 러더퍼드는 이 공간 안의 공기가 플로지스톤으로 포화 상태에 있으며, 더 이상 플로지스톤을 포함할 수 없기 때문에 연소가 일어나지 않는다고 결론지었다. 그리고 1772년, 이 공기를 플로지스톤 공기라고 불렀다.[45]

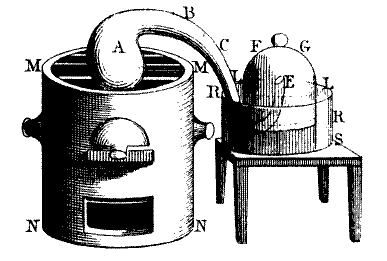

조셉 프리스틀리는 1760년대 후반부터 이산화탄소 등 기체 연구를 수행했다.[41] 기체 수집에는 기존의 水上치환으로는 물에 잘 녹는 기체를 수집할 수 없었기 때문에 종종 물 대신 수은을 사용했다.[46]

프리스틀리는 1774년, 수은을 공기 중에서 연소시킬 때 발생하는 적색 물질인 "수은재"에 주목했다. 수은재는 열을 가하면 수은으로 돌아가고, 그때 기체가 발생한다. 프리스틀리는 이 기체를 수은 중에서 수집하는 데 성공했다. 이 기체는 물에 녹지 않고 조연성을 가지고 있었다. 프리스틀리는 당시 알려진 기체 중에서 아산화질소(N2O)와 비슷하다고 판단했다. 하지만 질산을 사용하지 않았기 때문에 이 기체의 정체를 설명하는 데 어려움을 겪었다. 1774년 10월, 프리스틀리는 파리에서 다른 과학자들에게 이 실험에 대해 설명하고, 더 순도가 높은 수은재를 사용하여 다시 실험하고 싶다고 말했다.[47]

프리스틀리가 실험에 사용한 "수은재"는 현재 산화수은(II)(HgO)로 불린다. 이것을 환원시키면

:2HgO → 2Hg + O2

의 반응이 일어나는 것으로 알려져 있다. 즉, 프리스틀리가 당시 수집한 기체는 산소였다.

프리스틀리가 이 기체가 미발견 물질이라는 것을 깨달은 것은 1775년이었다. 그는 파리에서 순도가 높은 수은재를 얻어 다시 기체를 수집했다. 그리고 자신이 고안한 "니트러스 에어 테스트"[48]를 수행했다. 테스트 후, 그 기체에 촛불을 가까이 가져가자 불이 격렬하게 탔다. 또한, 그 기체 속에서 생쥐는 죽지 않았다.[47]

프리스틀리는 테스트를 계속하여, 이 기체(산소) 속에서 생쥐가 공기 중보다 두 배나 더 오래 살 수 있다는 것을 확인했다. 자신도 이 기체를 흡입하고 기분이 좋아지는 것을 확인했다.[46] 또한, 니트러스 에어 테스트 결과, 이 기체는 공기보다 4~5배 정도 "좋은" 기체임이 밝혀졌다. 이러한 결과를 바탕으로 프리스틀리는 이 기체가 플로지스톤을 전혀 포함하지 않기 때문에 플로지스톤을 많이 흡수할 수 있고, 그 결과 잘 탄다고 생각하여 "탈플로지스톤 공기"라고 명명했다.[49]

2. 5. 라부아지에의 산소 이론

앙투안 라부아지에는 산소를 '산화 원리'로 설명한 후, 조지프 프리스틀리는 플로지스톤을 '알칼리성 원리'로 묘사했다.[17] 라부아지에는 연소에 무게가 있는 기체(구체적으로 산소)가 필요하며 밀폐된 용기를 무게를 재는 방법으로 측정할 수 있다는 것을 보여주었다.[18] 라부아지에와 그 이전의 러시아 과학자 미하일 로모노소프에 의한 밀폐 용기의 사용은 연소 기체의 무게를 감추었던 부력을 무효화했고, 질량 보존의 법칙으로 귀결되었다. 이러한 관찰은 질량 역설을 해결하고 새로운 산소 이론의 토대를 마련했다.[21]라부아지에는 플로지스톤을 사용하지 않는 자신의 이론을 만들어 나갔다. 1774년 10월, 라부아지에는 프리스틀리로부터 수은재를 가열했을 때 발생하는 기체에 대한 이야기를 듣고, 프리스틀리와 같은 실험을 했다.[54] 라부아지에가 수은재 실험에서 얻은 기체(즉, 산소)는 공기와 거의 같은 밀도를 가지고 있었고, 6가지 검사에서도 공기와의 큰 차이는 인정되지 않았다. 그래서 라부아지에는 이 기체는 순수한 공기 그 자체라고 결론지었다.[55]

1775년 4월에 발표된 라부아지에의 논문을 읽은 프리스틀리는 라부아지에의 견해에 반론을 제기했다. 프리스틀리는 이미 이 기체는 공기가 아니라 새로운 기체(탈플로지스톤 공기)라는 것을 알고 있었기 때문에, 라부아지에가 이것을 공기라고 한 것은 이 기체의 성질을 충분히 조사하지 않았기 때문이라고 지적했다.[56]

라부아지에는 이 지적을 받고 논문을 수정했다. 플로지스톤설에는 따르지 않고, 공기는 2종류의 기체로 구성된다고 생각했다. 그리고 연소 시에는 그중 한 기체가 금속과 결합한다고 했다.[57] 1779년에는 모든 산은 이 기체와 비금속성 물질이 결합한 것이라고 생각하고, 이 기체를 "산을 만드는 원소(principe oxygène)"라고 명명했다. 이것이 현재의 "산소"라는 명칭의 유래가 되고 있다.[57] 즉 라부아지에는 금속의 연소에 관해서 종래의 '금속 → 금속재 + 플로지스톤'이 아니라, '금속 + 산소 → 금속재'라는 이론을 만들어낸 셈이다.

라부아지에는 플로지스톤설을 대체할 새로운 연소 이론을 제창했지만, 발표 당시 이 이론으로는 설명할 수 없는 사례가 있었다. 그것은 헨리 캐번디시가 발견한, 금속에 산을 가하면 플로지스톤(수소)이 발생한다는 현상이다. 라부아지에는 1783년, 캐번디시의 조수로부터 조셉 프리스틀리와 캐번디시가 수행한, 공기와 "가연성 공기"(수소)가 섞인 상태에서 불꽃을 튀기면 물이 발생하는 실험 결과를 들었다.[60] 라부아지에는 이 실험을 수소와 공기 중의 산소가 결합하여 물이 생성된 것으로 해석했다. 즉, 물은 지금까지 생각했던 것과 같은 단일 원소가 아니라, 산소와 수소의 두 가지 기체로 구성된다고 본 것이다. 라부아지에는 직접 이 실험을 재현한 후, 1783년 11월 학사원에서 결과를 발표했다.[61]

2. 6. 플로지스톤설의 쇠퇴

1783년 프랑스의 화학자 라부아지에가 플로지스톤은 존재하지 않음을 실험적으로 증명하였다.[66] 정량적 실험들은 금속이 연소된 후 플로지스톤을 잃었음에도 불구하고 무게가 증가하는 문제점을 드러냈다.로버트 보일과 같은 일부 플로지스톤 지지자들은 플로지스톤이 음의 질량을 가진다고 결론지어 이를 설명하려 했다.[14] 루이-베르나르 기통 드 모르보와 같은 사람들은 공기보다 가볍다는 주장을 펼쳤다. 그러나 아르키메데스의 원리를 바탕으로 한 자세한 분석은 공기보다 가볍다는 것만으로는 무게 증가를 설명할 수 없음을 보여주었다. 슈탈 자신은 연소된 금속의 무게 증가 문제를 다루지 않았지만, 그의 학파를 따른 사람들이 이 문제를 연구했다.[9]

18세기 동안 금속이 산화된 후 무게가 증가한다는 것이 분명해짐에 따라 플로지스톤은 물질적 물질이라기보다는 '원리'로 점점 여겨졌다.[15] 18세기 말엽, 플로지스톤이라는 용어를 여전히 사용했던 소수의 화학자들에게 그 개념은 수소와 연결되었다. 조지프 프리스틀리는 철이 "가연성 공기의 기본(즉, 수소)"를 잃는다고 했으며, 이것이 플로지스톤이라고 부르는 물질 또는 원리라고 했다.[16] 앙투안 라부아지에가 산소를 '산화 원리'로 설명한 후, 프리스틀리는 플로지스톤을 '알칼리성 원리'로 묘사했다.[17]

플로지스톤은 1770년대까지 앙투안 로랑 드 라부아지에가 연소에는 무게가 있는 기체(산소)가 필요하며 밀폐된 용기를 무게를 재는 방법으로 측정할 수 있다는 것을 보여줄 때까지 주요 이론으로 남아 있었다.[18] 라부아지에와 미하일 로모노소프에 의한 밀폐 용기의 사용은 연소 기체의 무게를 감추었던 부력을 무효화했고, 질량 보존의 법칙으로 귀결되었다. 이러한 관찰은 질량 역설을 해결하고 새로운 산소 이론의 토대를 마련했다.[21] 엘리자베스 풀햄은 많은 산화 환원 반응이 물이 존재할 때만 일어나며, 물에 직접 관여하고, 물이 재생되고 반응이 끝난 후 감지 가능하다는 것을 실험을 통해 증명했다. 그녀는 라부아지에의 일부 결론과 플로지스톤 이론가들의 결론에 모두 동의하지 않았다.[19][20]

슈탈의 플로지스톤 이론을 지지했던 화학자들은 라부아지에와 새로운 화학자들이 제기한 문제점에 대응하려고 시도했다. 그러나 플로지스톤 이론은 더욱 복잡해지고 많은 것을 가정하게 되어 이론의 몰락에 기여했다.[21] 피에르 마케르는 자신의 이론을 여러 번 수정했고, 플로지스톤 이론이 망할 것이라고 생각했다고 하지만 플로지스톤을 고수하며 이론을 작동시키려고 노력했다.[22]

라부아지에는 1785년 논문에서 플로지스톤설을 비판하며, 모든 화학 현상이 플로지스톤 없이도 설명될 수 있다고 주장했다. 그는 여러 현상에 맞추려고 정의를 계속 바꾸는 플로지스톤설을 다음과 같이 비판했다.

> 그동안 화학자들은 플로지스톤을 모호한 원질로 만들어 버렸다. 이 원질은 엄밀하게 정의되어 있지 않아서, 설명에 필요한 성질이라면 무엇이든 갖고 있는 것 같은 물질이 되어 버렸다. 어떤 때는 가벼운 물질이고, 다른 경우에는 무게가 없는 물질이며, 또한 유리된 불이면서 동시에 토양과 결합한 불이기도 하고, 용기의 작은 구멍을 통과할 수도 있고, 불가능하다고도 말해진다. 알칼리성의 설명에 사용되는 한편, 알칼리성이 아닌 것의 설명에도 사용되며, 투명하고 불투명하고, 유색이라고도 무색이라고도 말해진다. 플로지스톤은 쉬지 않고 모습을 바꾸는 변화무쌍한 프로테우스이다.[66]

라부아지에의 이론은 프랑스를 중심으로 점차 지지자를 늘려갔다. 장-바티스트 라마르크, 제임스 허튼[67], 리처드 커완 등 플로지스톤설을 지지하는 학자들도 많았지만, 이들은 플로지스톤의 정의와 성질에 관해서는 각자 독자적인 설을 주장했다.[68]

라부아지에는 아내 마리 앙느 폴제와 협력하여 플로지스톤설에 대한 비판을 계속했다. 마리 앙느는 커완의 「플로지스톤 논고」를 프랑스어로 번역하여 라부아지에 등의 반론을 덧붙여 1788년에 출판했다.[69] 오라스-베네딕트 드 소쉬르는 이 책에 감명을 받고 라부아지에 등의 설에 동의하여 마리 앙느에게 감사 편지를 보냈다.[69] 커완 자신도 1792년에 반 플로지스톤설로 전향했다.[70] 마리 앙느는 자택에서 반 플로지스톤설을 주제로 한 연극을 공연했고, 거기서 『화학 원론』을 태우는 퍼포먼스를 하기도 했다.[71]

플로지스톤설에서 반 플로지스톤설로 전향한 과학자는 다음과 같다(괄호 안은 전향한 연도).[70]

플로지스톤설은 '플로지스톤이 풍부한' 물질이 연소될 때 플로지스톤을 방출하여 '탈플로지스톤화'된다고 주장한다. 방출된 플로지스톤은 공기가 흡수하고, 식물은 이 플로지스톤을 흡수하여 성장한다. 이는 앙투안 라부아지에의 산소설과는 정반대의 연소 설명 방식이다.[3]

드 모르보는 화학 사전의 집필 도중에 반 플로지스톤설로 전향하여, 사전의 상권은 플로지스톤설, 하권은 반 플로지스톤설의 입장에서 쓰여졌다.[70]

커완의 전향 등의 영향으로 영국에서도 라부아지에의 이론이 주류가 되었다.[72] 조지프 프리스틀리는 완고하게 플로지스톤설을 지지했다. 캐번디시는 플로지스톤설과 산소설 모두로 화학 현상을 설명할 수 있다고 하면서도 자신은 플로지스톤설에 가까운 입장을 취했다.[73] 『물리학 평론』의 편집장이었던 드 라 메트리도 열렬한 플로지스톤설 지지자여서 반 플로지스톤설 논문은 게재를 거부했다. 그래서 라부아지에는 『화학 연보』를 창간했다.[74]

프리스틀리는 1802년 편지에서 다음과 같이 적었다.

> 당시 내가 한 일은 현재 무시되고 잊혀지는 것 같습니다. 그러나 새로운 이론이 거의 전적으로 받아들여지고 있음에도 불구하고, 그것은 순전히 망상이며, 충분한 검토 후에는 붕괴하지 않을 수 없습니다. 그러한 검토는 비록 늦을지라도 언젠가 반드시 이루어질 것입니다.[75]

하지만 이 무렵에는 플로지스톤설 지지자는 줄어들었다. 그리고 화학은 라부아지에의 이론이 주류가 되고, 플로지스톤설은 잊혀져 갔다.

3. 이론의 주요 내용

일반적으로 공기 중에서 연소되는 물질은 플로지스톤이 풍부하다고 여겨졌다. 밀폐된 공간에서 연소가 곧 중단되는 것은 공기가 제한된 양의 플로지스톤만 흡수할 수 있기 때문이라고 보았다. 공기가 완전히 플로지스톤화되면 더 이상 연소를 지속시킬 수 없고, 금속은 금속의 산화물을 생성하지 않으며, 생명 유지도 불가능하다고 생각했다. 호흡은 몸에서 플로지스톤을 제거하는 과정으로 여겨졌다.[3]

조지프 블랙의 제자 다니엘 러더퍼드는 1772년 질소를 발견했고, 이들은 플로지스톤설을 사용하여 질소를 '플로지스톤화된 공기'라고 설명했다. 반면, 조지프 프리스틀리는 산소를 '탈플로지스톤화된 공기'라고 생각했는데, 이는 더 많은 플로지스톤과 결합하여 연소를 더 오래 지속시킬 수 있다고 보았기 때문이다.[4]

1667년, 요한 요아힘 베허는 저서 『지하의 물리학』에서 플로지스톤 이론의 시초가 되는 내용을 제시했다. 그는 불과 공기를 제외한 세 가지 형태의 흙, 즉 석질토, 유체토, 지방토(terra pinguis)를 제안했다.[6][7] 지방토는 기름지거나 유황 성분을 지니며 가연성을 띠는 원소였다.[8] 베허는 지방토가 연소의 핵심 요소이며, 가연성 물질이 연소될 때 방출된다고 믿었다.[6]

1703년, 게오르크 에른스트 슈탈은 베허의 "terra pinguis"를 "플로지스톤"으로 개명하고 이론을 발전시켰다.[11] 슈탈은 금속이 플로지스톤과 금속 산화물(칼크스)의 결합체이며, 점화되면 플로지스톤이 방출되어 산화물만 남는다고 주장했다. 숯과 같이 플로지스톤이 풍부한 물질로 산화물을 가열하면 칼크스가 플로지스톤을 흡수하여 금속을 재생한다고 설명했다.[10] 슈탈은 그을음이 거의 순수한 플로지스톤이며, 숯을 사용하여 황산염을 황화칼륨으로 전환하는 실험을 통해 그을음과 황의 플로지스톤이 동일하다고 주장했다. 그러나 주석과 납의 연소 시 무게 증가에 대해서는 설명하지 못했다.

요한 하인리히 포트는 플로지스톤설을 확장하고 대중화하려 했다. 그는 플로지스톤을 빛이나 불과 비교하며, 본질은 이해되지만 정의하기 어려운 물질이라고 말했다. 그는 플로지스톤을 입자가 아닌 물질에 스며드는 본질로 간주해야 한다고 주장했다.[9] 포트는 플로지스톤이 기본적인 불의 원리이며, 불꽃은 플로지스톤과 물의 혼합물이라고 주장했다.

요한 융커는 플로지스톤이 경도(levity)의 성질을 가지고 있어, 플로지스톤이 포함된 화합물이 더 가볍다고 결론지었다. 그는 또한 밀폐된 플라스크 실험을 통해 연소에 공기가 필요하다는 것을 보여주었다.[9]

기욤-프랑수아 루엘은 프랑스에 플로지스톤 이론을 소개하여 대중화시켰다.[10]

조반니 안토니오 조베르트는 이탈리아에 라부아지에의 연구를 소개했다. 그는 1792년 플로지스톤 이론을 반박하는 연구로 상을 받았으며, 물 구성 이론에 대한 논문을 발표했다.[13]

3. 1. 플로지스톤의 정의

게오르크 에른스트 슈탈은 1697년 저서 『화학의 기초』(Chemia, Experimentis & Observationibus fundata)에서 요한 요아힘 베허의 "연소토(terra pinguis)"를 바탕으로 연소를 관장하는 원소로서 플로지스톤(phlogiston)이라는 명칭을 부여하였다. 이는 그리스어 "불타는"이라는 단어에서 유래한다.[31]

슈탈은 플로지스톤에 관하여 다음과 같은 성질을 가지고 있다고 정의하였다.[32]

플로지스톤설은 '플로지스톤이 풍부한' 물질이 플로지스톤을 포함하고 있으며, 연소될 때 저장된 플로지스톤을 방출하여 '탈플로지스톤화'된다고 주장한다. 방출된 플로지스톤은 공기가 흡수하며, 자라는 식물은 이 플로지스톤을 흡수한다. 이것이 공기가 자연적으로 연소되지 않고 식물이 연소하는 이유라고 설명한다. 이 연소에 대한 설명 방식은 앙투안 라부아지에의 산소설과는 정반대였다.

일반적으로 공기 중에서 연소되는 물질은 플로지스톤이 풍부하다고 여겨졌다. 밀폐된 공간에서 연소가 곧 중단되는 사실은 공기가 제한된 양의 플로지스톤만 흡수할 수 있다는 명확한 증거로 여겨졌다. 공기가 완전히 플로지스톤화되면 더 이상 어떤 물질의 연소도 지속시킬 수 없고, 그 안에서 가열된 금속은 금속의 산화물을 생성하지도 않으며, 플로지스톤화된 공기는 생명을 유지할 수도 없었다. 호흡은 몸에서 플로지스톤을 제거하는 것으로 생각되었다.[3]

조지프 블랙의 제자인 다니엘 러더퍼드는 1772년에 질소를 발견했고, 두 사람은 이 이론을 사용하여 그의 결과를 설명했다. 연소 후 남은 공기의 잔류물(실제로는 질소와 이산화탄소의 혼합물)은 때때로 '플로지스톤화된 공기'라고 불렸는데, 모든 플로지스톤을 흡수했기 때문이다. 반대로, 조셉 프리스틀리가 산소를 발견했을 때 그는 그것을 '탈플로지스톤화된 공기'라고 생각했는데, 더 많은 플로지스톤과 결합하여 일반 공기보다 더 오랫동안 연소를 지속시킬 수 있기 때문이었다.[4]

3. 2. 연소와 환원

플로지스톤설에 따르면, 물질은 플로지스톤과 재가 결합된 것이다. 물질을 연소시키면, 물질에서 플로지스톤이 방출되고 재가 남는다. 예를 들어 금속의 경우 다음과 같다.

:금속 → 금속재 + 플로지스톤

이 반응에서 생성된 금속재에는 플로지스톤이 더 이상 포함되어 있지 않으므로, 연소시킬 수 없다.

목탄을 연소시킨 경우에도 마찬가지로 다음과 같다.

:목탄 → 재 + 플로지스톤

하지만, 실제로 목탄을 연소시키면 거의 재가 남지 않는다. 즉, 목탄에는 그만큼 플로지스톤이 다량 포함되어 있다고 할 수 있다. 반대로 금은 열을 가해도 연소되지 않고 금속재가 되지 않으므로, 금에는 플로지스톤이 거의 포함되어 있지 않다고 할 수 있다.[23]

목탄을 금속재와 함께 연소시키면, 목탄에 포함된 다량의 플로지스톤이 금속재로 이동한다. 그리고 금속재는 플로지스톤과 결합하여 원래의 금속이 된다.[24]

:목탄 + 금속재 → 재 + 금속

이는 금속의 환원 반응이다. 즉, 플로지스톤설에 따르면, 물질의 환원이란 물질과 플로지스톤이 결합하는 것을 의미하고, 반대로 산화란 물질에서 플로지스톤이 손실되는 것을 의미한다.[25]

3. 3. 플로지스톤의 성질

조지프 블랙의 스코틀랜드 제자인 다니엘 러더퍼드는 1772년에 질소를 발견했고, 두 사람은 이 이론을 사용하여 그의 결과를 설명했다. 연소 후 남은 공기의 잔류물(실제로는 질소와 이산화탄소의 혼합물)은 때때로 '플로지스톤화된 공기'라고 불렸는데, 모든 플로지스톤을 흡수했기 때문이다. 반대로, 조지프 프리스틀리가 산소를 발견했을 때 그는 그것을 '탈플로지스톤화된 공기'라고 생각했는데, 더 많은 플로지스톤과 결합하여 일반 공기보다 더 오랫동안 연소를 지속시킬 수 있기 때문이었다.[4]

요한 하인리히 포트(Johann Heinrich Pott)는 게오르크 에른스트 슈탈(Georg Ernst Stahl)의 제자 중 한 명의 제자였으며, 플로지스톤설을 확장하고 일반 대중이 더 쉽게 이해할 수 있도록 만들려고 시도했다. 그는 플로지스톤을 빛이나 불과 비교하며, 이 세 가지 모두 본질은 널리 이해되지만 쉽게 정의할 수 없는 물질이라고 말했다. 그는 플로지스톤을 입자로 간주해서는 안 되고 물질에 스며드는 본질로 간주해야 한다고 생각하며, 어떤 물질 1파운드에서 플로지스톤 입자를 단순히 골라낼 수는 없다고 주장했다.[9] 포트는 또한 특정 물질이 연소될 때 플로지스톤이 빠져나가면서 질량이 감소하는 대신 질량이 증가하는 사실을 관찰했는데, 그의 주장에 따르면 플로지스톤은 기본적인 불의 원리였으며, 그 자체로 얻을 수 없었다. 불꽃은 플로지스톤과 물의 혼합물로 간주되었고, 플로지스톤과 토양의 혼합물은 제대로 연소될 수 없었다. 플로지스톤은 우주의 모든 것을 관통하며, 산과 결합하면 열로 방출될 수 있었다. 포트는 다음과 같은 특성을 제안했다.

요한 융커(Johann Juncker)는 플로지스톤에 대한 매우 완벽한 그림을 그리기도 했다. 그는 슈탈(Stahl)의 연구를 읽으면서 플로지스톤이 실제로 매우 물질적이라고 가정했다. 따라서 그는 플로지스톤이 경도(levity)의 성질을 가지고 있거나, 플로지스톤이 포함된 화합물을 플로지스톤이 없을 때보다 훨씬 가볍게 만든다는 결론에 도달했다. 그는 또한 밀폐된 플라스크에 물질을 넣고 태우려고 시도하는 실험을 통해 연소에는 공기가 필요하다는 것을 보여주었다.[9]

슈탈은 플로지스톤에 관하여 다음과 같은 성질을 가지고 있다고 정의하였다.[32]

- 플로지스톤은 불에 의해 파괴되지 않는다.

- 플로지스톤의 색에는 황이 포함된다.

- 플로지스톤에는 식물성 향료의 향이 있다.

- 플로지스톤은 식물과 강하게 결합한다. 결합된 예로 식물성 기름이나 알코올이 있다.

3. 4. 다양한 해석

조지프 프리스틀리는 플로지스톤설을 끝까지 지지했지만, 화학 현상에 따라 다른 설명을 적용하는 등 일관성이 부족했다.[82] 1775년 출판된 「다양한 종류의 공기들에 관한 실험과 관찰」 제2권의 기록을 중심으로 그의 이론을 살펴보면 다음과 같다.프리스틀리는 산소를 탈플로지스톤 공기라고 명명했다. 그는 토양에 질산을 가하여 가열하면 탈플로지스톤 공기가 얻어진다는 실험 결과를 바탕으로, 탈플로지스톤 공기가 주로 질산과 토양으로 구성된다고 생각했다.[83] 또한, 탈플로지스톤 공기는 플로지스톤을 포함하지 않으므로, 일반적인 공기는 질산, 토양, 플로지스톤의 결합으로 이루어져 있다고 보았다.[83] 그는 공기가 더 많은 플로지스톤을 포함하면 플로지스톤으로 포화된 '플로지스톤 공기'(질소)가 된다고 설명했다.

카를 빌헬름 셰일레는 산소와 플로지스톤이 결합하여 열이 된다는 이론을 제시했다. 셰일레는 연소 과정에서 대기 중 질량이 감소하는 현상에 주목하여 산소를 "불의 공기", 질소를 "오염된 공기"라고 칭하고, 대기가 이 두 가지 공기로 구성된다고 보았다.[84] 그는 밀폐된 용기 안에서 물질을 연소시키면 용기 내 공기의 부피와 질량이 감소하는 것을 확인하고, 부피 감소는 연소와 함께 방출되는 플로지스톤이 불의 공기와 결합하여 응축되기 때문이라고 설명했다. 그러나 질량 증가에 대해서는 설명하지 못했으며, 용기 내부나 외부에서 불의 공기나 플로지스톤을 찾을 수 없었다.[84]

이러한 관찰 결과를 바탕으로 셰일레는 불의 공기가 연소 과정에서 플로지스톤과 결합하여 열이 되고, 이 열이 외부로 빠져나간다고 결론지었다. 즉, 열은 불의 공기(산소)와 플로지스톤의 결합으로 생성된다고 보았다.

셰일레는 초석에 열과 산을 가했을 때 발생하는 붉은 연기(NO2)에 플로지스톤이 포함되어 있다고 생각했다. 초석에 아세트산을 가하면 연기가 발생하지 않지만, 열을 가하면 다음과 같은 반응이 일어나 붉은 연기가 발생한다.[86]

::

셰일레는 이 반응을 통해 열에 의해 플로지스톤이 초석으로 이동하고, 붉은 연기 형태로 대기 중으로 방출된다고 설명했다.

이러한 설명은 구리에 질산을 가하면 붉은 연기가 발생하지만, 구리를 연소시켜 생성된 산화구리에 질산을 가해도 연기가 발생하지 않는다는 실험 결과로 뒷받침된다. 플로지스톤설에 따르면 구리는 구리의 재(산화구리)와 플로지스톤의 결합으로 이루어져 있으므로, 붉은 연기는 플로지스톤에 의한 것이라고 설명할 수 있다.[87]

제임스 허튼은 1792년 저서 "자연철학에 관한 여러 주제에 대한 논문"과 1794년 저서 "빛, 열, 불에 대한 철학적 논문"에서 플로지스톤을 언급했다. 허튼의 플로지스톤은 프리스틀리 등이 생각하는 "음의 산소"와는 달리, 빛과 열을 설명하기 위한 개념이었다.[88] 예를 들어, 헨리 캐번디시의 물 생성 실험에서 다량의 빛이 발생하는데, 허튼은 이 현상을 플로지스톤이 외부로 방출되는 것으로 설명했다.[89] 이 실험에서 연소 전후 무게 변화가 없었으므로, 허튼은 플로지스톤이 무게를 가지지 않는다고 결론지었다.[89]

허튼이 이 이론을 전개할 당시에는 이미 앙투안 라부아지에의 이론이 널리 퍼져 있었고, 열의 원인은 열소설로 설명되고 있었다. 허튼은 이에 대해 연소 시 가연성 물질의 "플로지스톤적인 부분"에 존재하는 "고정광"이 방출되고, 이 빛이 열을 발생시킨다고 주장하며 열소설에 반론을 제기했다.[90]

4. 비판과 반론

플로지스톤설은 정량적 실험에서 드러난 문제점들을 안고 있었다. 대표적인 문제는 금속이 연소 후 플로지스톤을 잃었음에도 불구하고 무게가 증가한다는 사실이었다. 이 문제를 설명하기 위해 로버트 보일[14] 등 일부 지지자들은 플로지스톤이 음의 질량을 가진다고 주장한 반면, 루이-베르나르 기통 드 모르보 등은 플로지스톤이 공기보다 가볍다고 주장했다. 그러나 아르키메데스의 원리에 기초한 분석 결과, 마그네슘과 그 연소 생성물의 밀도 차이만으로는 무게 증가를 설명할 수 없었다. 슈탈은 이 문제를 직접 다루지 않았지만, 그의 학파를 따르는 사람들이 연구를 진행했다.[9]

18세기에 금속 산화 후 무게 증가가 명확해지면서 플로지스톤은 점차 물질보다는 '원리'로 여겨졌다.[15] 18세기 말에는 수소와 연결되기도 했다. 조지프 프리스틀리는 철이 산소와 결합하여 칼크스(산화철)를 형성하고 무게가 증가하는 것을 인정하면서도, "가연성 공기의 기본(즉, 수소)"를 잃는다고 주장했다.[16] 앙투안 라부아지에가 산소를 '산화 원리'로 설명하자, 프리스틀리는 플로지스톤을 '알칼리성 원리'로 묘사했다.[17]

앙투안 로랑 드 라부아지에는 산소를 이용한 실험을 통해 연소에 무게가 있는 기체(산소)가 필요하며, 밀폐된 용기에서 무게를 측정함으로써 이를 확인할 수 있음을 보였다.[18] 라부아지에와 미하일 로모노소프의 밀폐 용기 실험은 연소 기체의 무게를 가렸던 부력을 없애고, 질량 보존의 법칙으로 이어졌다. 이는 질량 역설을 해결하고 산소 이론의 토대가 되었다.[21]

플로지스톤 이론 지지자들은 라부아지에 등이 제기한 문제에 대응하려 했다. 그러나 이 과정에서 이론은 더욱 복잡해지고 많은 가정을 필요로 하게 되어 결국 몰락했다.[21] 피에르 마케르는 이론을 여러 번 수정하며 유지하려 노력했지만, 결국 실패할 것이라고 생각했다.[22]

4. 1. 질량 증가 문제

플로지스톤설은 금속이 연소 후 플로지스톤을 잃음에도 불구하고 무게가 증가한다는 문제점을 가지고 있었다. 이 문제를 해결하기 위해 일부 플로지스톤 지지자들은 플로지스톤이 음의 질량을 가진다고 주장했다.[14] 로버트 보일은 발생한 열의 일부가 금속에 부착되어 무거워진다고 생각했고,[37] 게오르크 에른스트 슈탈은 "플로지스톤이 빠져나간 만큼 금속이 농축되어 무거워진다"거나 "플로지스톤이 방출된 만큼 공기가 금속으로 들어간다"고 생각했다.[38] 슈탈 사후에는 "플로지스톤은 음의 질량을 가진다"는 생각이 주류가 되었으며,[38] 요한 융커(Johann Juncker) 등이 이러한 생각을 가진 과학자였다.[39] 반면, 루이-베르나르 기통 드 모르보 등은 플로지스톤이 공기보다 가볍다고 주장했다. 그러나 아르키메데스의 원리를 이용한 분석 결과, 마그네슘과 그 연소 생성물의 밀도 차이만으로는 무게 증가를 설명할 수 없었다. 슈탈 자신은 연소된 금속의 무게 증가 문제를 직접 다루지 않았지만, 그의 학파를 따른 사람들이 이 문제를 연구했다.[9]18세기에는 금속 산화 후 무게 증가가 명확해지면서 플로지스톤은 물질보다는 '원리'로 여겨지게 되었다.[15] 1630년, 프랑스의 장 레이(Jean Rey)는 주석 연소 시 질량 증가를 발견했고,[35] 로버트 보일도 1673년에 이를 실험으로 확인했다.[36]

현대에는 연소 시 산소가 금속과 결합한다는 사실이 밝혀졌다. 따라서 플로지스톤은 "마이너스 산소"와 같은 성질을 가진다고 볼 수 있다. 연소에서 산소와 플로지스톤은 부호만 다를 뿐, 하나의 물질이 관여한다는 점은 논리적으로 부정하기 어려웠다.[76]

플로지스톤설이 부정된 이유로 질량 증가 문제가 흔히 언급되지만,[77] 이는 오래전부터 알려진 현상이었다. 당시에는 질량 측정 기술이 미흡했고, 질량과 비중 개념도 모호했다. 슈탈의 "금속 농축" 주장은 질량과 비중 혼동의 예시이다.[38] "음의 질량" 개념은 당시에는 불이 위로 향한다는 생각과 맞물려 받아들여지기 쉬웠다.[78]

뉴턴의 만유인력 법칙에 따르면, 음의 질량을 가진 플로지스톤은 척력을 가져야 한다. 하지만 플로지스톤은 금속재와 결합되어 있으므로, 인력과 척력의 두 가지 성질을 모두 가지게 된다는 문제가 발생한다.[39]

헨리 캐번디시의 플로지스톤=수소설처럼 음의 질량을 가정하지 않는 경우도 있었다. 제임스 허턴은 플로지스톤이 빛이나 열처럼 질량이 없다고 생각했다.[39] 이 경우, 연소 시 금속에서 플로지스톤이 빠져나감과 동시에 공기의 일부가 결합하여 질량 증가를 설명할 수 있었다.[39]

이처럼 플로지스톤설은 완전히 부정된 것은 아니었다. 그러나 앙투안 라부아지에의 이론에 비해 새로운 실험 결과에 대응하기 어려워지면서 화학자들은 플로지스톤설을 버리고 쇠퇴하게 되었다.[79]

4. 2. 음의 질량 가정

로버트 보일과 같은 일부 플로지스톤 지지자들은[14] 플로지스톤이 음의 질량을 가진다고 생각했다. 반면 루이-베르나르 기통 드 모르보와 같은 사람들은 공기보다 가볍다는 주장을 펼쳤다. 그러나 아르키메데스의 원리를 바탕으로 마그네슘과 그 연소 생성물의 밀도를 분석한 결과, 공기보다 가볍다는 것만으로는 무게 증가를 설명할 수 없었다. 슈탈 자신은 연소된 금속의 무게 증가 문제를 다루지 않았지만, 그의 학파를 따른 사람들이 이 문제를 연구했다.[9]슈탈 사후에는 "플로지스톤은 음의 질량을 가진다"는 생각이 주류가 되었다.[38] 음의 질량을 생각한 과학자로는 요한 융커(Johann Juncker) 등이 있다.[39]

금속을 연소시켰을 때 질량이 증가한다는 사실은 오래전부터 알려져 있었으나, 플로지스톤설이 부정된 이유로 이 현상과 더불어 "음의 질량"이라는 현실적으로 있을 수 없는 물질을 가정했기 때문이라는 설명이 많다.[77]

플로지스톤설 지지자들이 제안한 "음의 질량" 개념은 현대에는 이상하게 느껴지지만, 불은 위로 향한다고 생각하던 당시에는 받아들이기 쉬운 것이었다.[78]

음의 질량이 문제가 된 것은 뉴턴의 만유인력 법칙과 관련이 있기 때문이었다. 만유인력 법칙에 따르면, 인력은 질량에 비례하므로 음의 질량을 가진 플로지스톤에는 인력과 반대되는 힘, 즉 척력이 작용하게 된다. 따라서 일반적인 물질과는 반발하게 된다. 반면 플로지스톤설에 따르면 플로지스톤은 일반적으로 금속재와 결합된 상태에 있다. 따라서 플로지스톤은 인력과 척력의 두 가지 성질을 모두 가지게 되는 모순이 발생했다.[39]

4. 3. 이론의 모호성

정량적 실험에서 문제가 드러났는데, 금속이 연소된 후 플로지스톤을 잃었음에도 불구하고 무게가 증가하는 현상이 나타났다. 로버트 보일과 같은 일부 플로지스톤 지지자들은[14] 플로지스톤이 음의 질량을 가진다고 주장했고, 루이-베르나르 기통 드 모르보와 같은 사람들은 공기보다 가볍다는 주장을 했다. 그러나 아르키메데스의 원리에 따른 분석과 마그네슘 및 그 연소 생성물의 밀도를 통해 공기보다 가볍다는 것만으로는 무게 증가를 설명할 수 없다는 것이 밝혀졌다. 슈탈 자신은 연소된 금속의 무게 증가 문제를 다루지 않았지만, 그의 학파를 따른 사람들이 이 문제를 연구했다.[9]18세기에 금속이 산화된 후 무게가 증가한다는 것이 명확해지면서, 플로지스톤은 물질이라기보다는 '원리'로 여겨지게 되었다.[15] 18세기 말, 플로지스톤 개념은 수소와 연결되었다. 조지프 프리스틀리는 철이 산소와 결합하여 칼크스(산화철)를 형성하고 무게가 증가하는 것을 인정하면서도, 철은 "가연성 공기의 기본(즉, 수소)"를 잃는다고 주장했다.[16] 앙투안 라부아지에가 산소를 '산화 원리'로 설명한 후, 프리스틀리는 플로지스톤을 '알칼리성 원리'로 묘사했다.[17]

앙투안 로랑 드 라부아지에는 1785년 논문에서 플로지스톤설을 비판하며, 모든 화학 현상이 플로지스톤 없이 설명될 수 있다고 주장했다. 그는 플로지스톤설이 여러 현상에 맞추기 위해 정의를 계속 바꾸는 모호한 원리라고 비판했다.[66] 플로지스톤설 지지자들은 그 정의와 성질에 대해 각자 독자적인 주장을 펼쳤다.[68]

플로지스톤설이 부정된 이유로 금속 연소 시 질량 증가가 확인되었고, 이를 설명하기 위해 "음의 질량"이라는 비현실적인 물질을 가정했기 때문이라는 설명이 많다.[77] 그러나 질량 증가 현상은 오래전부터 알려져 있었고, 플로지스톤설이 널리 받아들여지던 당시에는 질량 문제가 크게 중요하게 여겨지지 않았다. 질량 측정 기술과 이론적 발전이 미흡했고, 질량과 비중의 구별도 모호했다. 슈탈은 "플로지스톤이 빠져나간 만큼 금속이 농축되어 무거워진다"고 주장했는데, 이는 질량과 비중을 혼동한 예이다.[38]

음의 질량이 문제가 된 것은 만유인력과의 관련성 때문이었다. 뉴턴의 만유인력 법칙에 따르면, 음의 질량을 가진 플로지스톤에는 척력이 작용하여 일반 물질과 반발하게 된다. 하지만 플로지스톤설에서는 플로지스톤이 금속재와 결합된 상태에 있어, 인력과 척력의 두 가지 성질을 모두 가지게 되는 모순이 발생했다.[39]

플로지스톤설에는 음의 질량을 가정하지 않는 경우도 있었다. 캐번디시의 플로지스톤=수소설, 제임스 허튼의 플로지스톤은 빛이나 열처럼 질량이 없는 것이라는 주장이 있었다. 이 경우, 연소 시 금속에서 플로지스톤이 빠져나가지만 동시에 공기의 일부가 금속과 결합한다고 생각하면 질량 증가 문제를 해결할 수 있었다.[39] 플로지스톤설은 새롭게 발견되는 실험 결과에 대응하기 어려워지면서 쇠퇴했다.[79]

5. 현대적 평가

정량적 실험을 통해 금속이 연소 후 플로지스톤을 잃었음에도 무게가 증가하는 현상이 발견되면서 플로지스톤설은 문제점을 드러냈다.[14] 로버트 보일과 같은 일부 지지자들은 플로지스톤이 음의 질량을 가진다고 주장했고,[14] 루이-베르나르 기통 드 모르보는 공기보다 가볍다고 주장했다. 그러나 아르키메데스의 원리에 따른 분석 결과, 공기보다 가볍다는 것만으로는 무게 증가를 설명할 수 없었다. 슈탈 자신은 이 문제를 다루지 않았지만, 그의 학파를 따르는 사람들이 이 문제를 연구했다.[9]

18세기에 금속 산화 후 무게 증가가 명확해지면서 플로지스톤은 물질보다는 '원리'로 여겨지게 되었다.[15] 18세기 말, 플로지스톤 개념은 수소와 연결되었다. 조지프 프리스틀리는 철이 산소와 결합하여 무게가 증가하는 것을 인정하면서도, 철이 "가연성 공기의 기본(즉, 수소)"인 플로지스톤을 잃는다고 주장했다.[16] 앙투안 라부아지에가 산소를 '산화 원리'(oksús|옥수스grc; génos|게노스grc, "탄생"에서 유래했으며, 산소가 산의 형성에서 하는 역할을 가리킴)로 설명한 후, 프리스틀리는 플로지스톤을 '알칼리성 원리'로 묘사했다.[17]

앙투안 로랑 드 라부아지에는 연소에 무게가 있는 기체(산소)가 필요함을 보이며 플로지스톤설을 반박했고,[18] 미하일 로모노소프와 함께 밀폐 용기 실험을 통해 질량 보존의 법칙을 확립했다. 이러한 관찰은 질량 역설을 해결하고 산소 이론의 토대를 마련했다.[21] 엘리자베스 풀햄은 물이 산화 환원 반응에 직접 관여함을 실험으로 증명하고, 라부아지에와 플로지스톤 이론가들의 결론에 모두 동의하지 않았다.[19][20]

플로지스톤 이론 지지자들은 라부아지에의 문제 제기에 대응하며 이론을 복잡하게 만들었지만, 이는 오히려 이론의 몰락에 기여했다.[21] 피에르 마케르는 플로지스톤 이론을 여러 번 수정하며 고수하려 노력했다.[22]

5. 1. 긍정적 평가

플로지스톤설은 연금술 이후 화학에서 다양한 현상을 설명할 수 있는 최초의 통일적인 이론이었다는 점에서 긍정적인 평가를 받기도 한다.[100] 이마누엘 칸트를 포함한 당시 화학자 이외의 지식인들 사이에서도 높은 평가를 받았는데, 그 이유는 플로지스톤이라는 물질로 사물을 설명하고,[38] 이 설을 통해 폭넓은 범위의 화학 현상을 설명할 수 있었기 때문이다.[76]하지만 이러한 통일의 기반이 된 플로지스톤이 실제로는 존재하지 않았기 때문에, 이러한 통일 자체가 화학 발전에 직접적으로 이어지지는 않았을 것이라는 반론도 존재한다.[101]

5. 2. 부정적 평가

정량적 실험을 통해 금속이 연소된 후 플로지스톤을 잃었음에도 무게가 증가하는 현상이 발견되면서 플로지스톤설은 문제점을 드러냈다.[14] 로버트 보일과 같은 일부 지지자들은 플로지스톤이 음의 질량을 가진다고 주장했고,[14] 루이-베르나르 기통 드 모르보는 공기보다 가볍다고 주장했다. 그러나 아르키메데스의 원리에 따른 분석 결과, 공기보다 가볍다는 것만으로는 무게 증가를 설명할 수 없었다. 슈탈 자신은 이 문제를 다루지 않았지만, 그의 학파를 따르는 사람들이 이 문제를 연구했다.[9]18세기에 금속 산화 후 무게 증가가 명확해지면서 플로지스톤은 물질보다는 '원리'로 여겨지게 되었다.[15] 18세기 말, 플로지스톤 개념은 수소와 연결되었다. 조지프 프리스틀리는 철이 산소와 결합하여 무게가 증가하는 것을 인정하면서도, 철이 "가연성 공기의 기본(즉, 수소)"인 플로지스톤을 잃는다고 주장했다.[16] 앙투안 라부아지에가 산소를 '산화 원리'로 설명한 후, 프리스틀리는 플로지스톤을 '알칼리성 원리'로 묘사했다.[17]

앙투안 로랑 드 라부아지에는 연소에 무게가 있는 기체(산소)가 필요함을 보이며 플로지스톤설을 반박했고,[18] 미하일 로모노소프와 함께 밀폐 용기 실험을 통해 질량 보존의 법칙을 확립했다. 이러한 관찰은 질량 역설을 해결하고 산소 이론의 토대를 마련했다.[21] 엘리자베스 풀햄은 물이 산화 환원 반응에 직접 관여함을 실험으로 증명하고, 라부아지에와 플로지스톤 이론가들의 결론에 모두 동의하지 않았다.[19][20]

플로지스톤 이론 지지자들은 라부아지에의 문제 제기에 대응하며 이론을 복잡하게 만들었지만, 이는 오히려 이론의 몰락에 기여했다.[21] 피에르 마케르는 플로지스톤 이론을 여러 번 수정하며 고수하려 노력했다.[22]

19세기 이후 플로지스톤설에 대한 평가는 급격히 부정적으로 변했다. 헬만 콥은 당시 화학자들이 정량적 측정을 거부하고 정성적 연구에만 매달렸다고 비판했다.[92] 이러한 견해는 다른 화학사가들에게도 퍼져 오늘날에도 영향을 미치고 있다.[93] 또한 오귀스트 콩트의 실증주의 관점에서 플로지스톤설은 형이상학적 단계에 해당한다고 여겨졌다.[94]

참조

[1]

논문

cite LPD

[2]

논문

Richard Kirwan's Phlogiston Theory: Its Success and Fate

2002-11-01

[3]

서적

The Overthrow of Phlogiston Theory: The Chemical Revolution of 1775–1789

Harvard University Press

[4]

웹사이트

Priestley, Joseph

https://web.archive.[...]

Spaceship-earth.de

2009-06-05

[5]

서적

Lectures on the History of Chemistry

https://archive.org/[...]

University of Chicago Press

2016-08-26

[6]

서적

Making modern science: A historical survey

https://books.google[...]

University of Chicago Press

[7]

서적

Physica Subterranea

http://gallica.bnf.f[...]

[8]

서적

The Norton history of chemistry

https://archive.org/[...]

W. W. Norton

[9]

서적

The History of Phlogiston Theory

AMS Press Inc.

[10]

서적

A Source Book in Chemistry

Harvard University Press

[11]

서적

A History of the Sciences

Collier Books

[12]

백과사전

Chemistry

Encyclopedia Britannica

[13]

논문

GIOBERT, Giovanni Antonio

http://www.treccani.[...]

2017-09-15

[14]

서적

Discovery of the Perviousness of Glass to Ponderable Parts of Flame

Essays of Effluvium

[15]

논문

Historical studies on the phlogiston theory

[16]

서적

Experiments and Observations Relating to the Analysis of Atmospherical Air: Also, Farther Experiments Relating to the Generation of Air from Water. ... To which are Added, Considerations on the Doctrine of Phlogiston, and the Decomposition of Water

http://web.lemoyne.e[...]

J. Johnson

[17]

서적

Heads of lectures on a course of experimental philosophy

Joseph Johnson

[18]

논문

Lavoisier's "Reflections on phlogiston" I: against phlogiston theory

https://doi.org/10.1[...]

2015-07-01

[19]

서적

Women in chemistry: their changing roles from alchemical times to the mid-twentieth century

https://books.google[...]

Chemical Heritage Foundation

2016-03-02

[20]

서적

The story of chemistry

https://books.google[...]

Universities Press

2016-03-02

[21]

서적

The Development of Modern Chemistry

https://archive.org/[...]

Harper & Row

1964

[22]

서적

Historical Studies on the Phlogiston Theory

Arno Press

[23]

서적

青木他(1981)

[24]

서적

アシモフ(1977)

[25]

서적

サバドバリー(1988)

[26]

서적

青木他(1981)

[27]

서적

山本(2009)

[28]

서적

肱岡(2003)

[29]

서적

サバドバリー(1988)

[30]

서적

青木他(1981)

[31]

서적

園部(1995)

[32]

서적

園部(1995)

[33]

서적

アシモフ(1977)

[34]

서적

大野(1992)

[35]

서적

青木他(1981)、山本(2009)

[36]

서적

山本(2009)

[37]

서적

井山(1987), サバドバリー(1988)

[38]

서적

青木他(1981)

[39]

서적

井山(1987)

[40]

서적

小山(1991)

[41]

서적

アシモフ(1977)

[42]

서적

山本(2009)

[43]

서적

アシモフ(1977)

[44]

서적

アシモフ(1977)

[45]

서적

アシモフ(1977)

[46]

서적

紫藤(1988)

[47]

서적

島尾(1992)

[48]

문서

니트라스 에어 테스트

[49]

서적

グリーンバーグ(2006)

[50]

서적

山本(2009)

[51]

서적

ブロック(2003)

[52]

서적

山本(2009)

[53]

서적

原(1973)

[54]

서적

原(1973)

[55]

서적

島尾(1992)

[56]

서적

島尾(1992)

[57]

서적

原(1973)

[58]

서적

アシモフ(1977)

[59]

서적

ブロック(2003)

[60]

서적

ブロック(2003), 原(1973)

[61]

서적

原(1973)

[62]

서적

ブロック(2003), 原(1973)

[63]

문서

해석 오류

[64]

서적

小山(1991)

[65]

서적

ブロック(2003)

[66]

서적

ブロック(2003)

[67]

서적

青木他(1981), 井山(1987)

[68]

서적

大野(1992)

[69]

서적

川島(2005)

[70]

서적

井山(1987)

[71]

서적

川島(2005)

[72]

서적

青木他(1981)

[73]

서적

青木他(1981), 久保(1959)

[74]

서적

青木他(1981), ブロック(2003)

[75]

서적

杉山(1974)

[76]

서적

紫藤(1988)

[77]

서적

井山(1987)

[78]

서적

山本(2009)

[79]

서적

井山(1987)

[80]

서적

近代化学の成立 (井山弘幸)

渡辺編(1982)

[81]

서적

近代化学の成立 (井山弘幸)

渡辺編(1982)

[82]

서적

原(1973)

[83]

서적

原(1973)

[84]

서적

久保(1959)

[85]

서적

グリーンバーグ(2006)

[86]

서적

久保(1959)

[87]

서적

久保(1959)

[88]

서적

渡辺他(1980)

[89]

서적

渡辺他(1980)

[90]

서적

渡辺他(1980)

[91]

서적

化学大辞典(1964)

[92]

서적

サバドバリー(1988)

[93]

서적

井山(1987)

[94]

서적

井山(1987)

[95]

서적

バターフィールド(1978)

[96]

서적

サバドバリー(1988)

[97]

서적

井山(1987)

[98]

서적

グリーンバーグ(2006)

[99]

웹사이트

ラヴワジエに消された男?:ジョーゼフ・プリーストリ再考

http://www.chart.co.[...]

[100]

서적

化学大辞典(1964)

[101]

서적

バターフィールド(1978)

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com