공수 자세

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

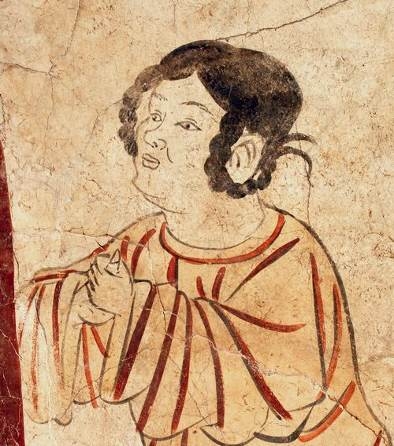

공수 자세는 손을 모아 존경을 표하는 행위로, 주나라 시대부터 존재했다. 한국, 중국, 일본 등에서 다양한 형태로 나타나며, 각 나라의 문화와 예법에 따라 그 의미와 방법이 다르다. 특히 일본에서는 지위와 상황에 따라 장읍, 천읍, 시읍, 토읍 등 여러 종류의 공수 자세가 존재하며, 중국 무술에서도 독특한 형태의 공수를 취한다. 이러한 공수 자세는 존경, 감사, 또는 인사를 표현하는 수단으로 사용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 손 - 엄지두덩

엄지두덩은 손바닥 엄지 쪽에 위치한 융기 부위로, 엄지의 다양한 움직임을 담당하는 세 근육으로 구성된다. - 손 - 손 씻기

손 씻기는 비누와 물 또는 손 소독제를 사용하여 손의 세균을 제거하는 행위이며, 감염병 예방에 기여하고 사회·문화적 의미를 지니기도 한다. - 예절 - 건배

건배는 축하, 기념, 존경의 의미로 술잔을 함께 들고 마시는 행위이며, 독살 방지 또는 토스트 관습에서 유래되었다는 설이 있고, 전 세계적으로 다양한 형태와 예절이 존재하며, 한국에서는 술잔을 부딪히지 않고 낮은 위치에서 술을 다 마시는 예절이 있다. - 예절 - 청첩장

결혼을 알리고 예식에 초대하는 청첩장은 인쇄술 발달과 사회 변화에 따라 형태와 디자인이 변화해 왔으며, 신랑 신부의 개성을 반영한 디자인과 온라인 주문이 보편화되고 결혼식 간소화 추세에 따라 생략에 대한 논의도 이루어지고 있다.

2. 역사

공수 자세는 주나라(기원전 1046년 – 기원전 256년)까지 거슬러 올라간다.[4] 주나라 황실은 복종과 존경을 강조하는 의례 및 음악 체계를 확립했으며, 공수는 이러한 체계의 일부였다. 이는 가부장적 씨족 사회 내에서 권력을 집중하는 데 기여했다.[5]

2. 1. 중국의 공수

2. 2. 일본의 공수

일본에서는 공수가 지위와 상황에 따라 다양한 형태로 나타난다.- '''장읍(長揖)'''은 지위가 낮은 사람이 고귀한 사람에게 하는 예법으로, 배례 다음으로 정중하다. 직립한 상태에서 손바닥을 안쪽으로 향하게 하여 양손으로 주먹을 쥐고, 이마 높이까지 들어올린 뒤 90도 이상, 땅에 닿을 때까지 절한다.[7] 기원전 1세기에 성립된 『사기』 고조본기에 등장하는데, 유학자 역이기가 당시 초나라 부장이었던 유방을 만났을 때, 유방이 시녀에게 발을 씻게 하자 이를 무례하게 여긴 역이기는 원래 해야 할 배(무릎을 꿇고 엎드리는)가 아닌, 장읍을 하여 항의했다.[7]

- '''천읍(天揖)'''은 상읍(上揖)이라고도 한다. 관혼상제 등의 경우, 신랑 신부나 상주, 제관이 장로 등에게 하는 예법이다. 직립한 상태에서 손바닥을 안쪽으로 향하게 하여 양손으로 주먹을 쥐고 약 60도 절한다. 절할 때 손을 이마보다 약간 높이 들고, 몸을 일으킬 때 자연스럽게 손을 내리거나, 손을 소매에 가린다.

- '''시읍(時揖)'''은 중읍(中揖)이라고도 하며, 동료가 일상적으로 만나거나 헤어질 때 사용하는 예법이다. 직립한 상태에서 양손을 주먹으로 쥐고 손바닥을 아래로 향하게 하여 가슴 위치에서 앞으로 수평으로 밀어내며 약 30도 절한다. 몸을 일으킬 때 자연스럽게 손을 내리거나, 손을 소매에 가린다.

- '''토읍(土揖)''' 또는 하읍(下揖)이라고 칭하며, 윗사람이 아랫사람에게 답례할 때 사용한다. 직립한 상태에서 손바닥을 안쪽으로 향하게 하여 양손으로 주먹을 쥐고 30도 정도 절하고, 손바닥을 약간 내린 뒤 몸을 일으킬 때 자연스럽게 손을 늘어뜨리거나, 손을 소매에 가린다.

중국 무술과 관련된 경우나, 무인이 시합 전에 행하는 공수는 왼발을 한 걸음 앞으로 내딛고, 오른발은 뒤꿈치만 바닥에 댄다. 바깥쪽 손가락은 엄지를 제외하고 곧게 펴고, 엄지는 약간 구부린다. 이것은 "문(文)"을 나타낸다. 안쪽 손은 쥐어 주먹을 만들고, 이것은 "무(武)"를 나타낸다. 곧게 뻗은 바깥쪽 손바닥을 쥔 안쪽 주먹의 표면에 밀착시킨다. 손바닥을 바깥쪽으로 밀어낸 후 자연스럽게 양손을 내린다.

천읍·시읍·토읍은 전한 시대까지 성립된 『주례』 의례편에서 그 이름을 찾아볼 수 있다.

3. 종류 및 방법

중국 무술에서 사용하는 공수 자세는 문무권(文武拳)이라고 불린다. 무인이 시합 전에 예를 할 때는 왼발을 앞으로 내딛고 오른발 뒤꿈치를 바닥에 댄다. 바깥쪽 손가락은 엄지를 제외하고 곧게 펴며, 엄지는 약간 구부린다. 이것은 "문(文)"을 나타낸다. 안쪽 손은 주먹을 쥐는데, 이것은 "무(武)"를 나타낸다. 곧게 뻗은 바깥쪽 손바닥을 쥔 안쪽 주먹 표면에 밀착시킨다. 손바닥을 바깥쪽으로 밀어낸 후 자연스럽게 양손을 내린다.

일본에서는 지위에 따라 다양한 공수 방법이 있다.

- 장읍(長揖, ちょうゆう|조유일본어): 지위가 낮은 사람이 높은 사람에게 하는 예법으로, 배례 다음으로 정중하다. 직립한 상태에서 손바닥을 안쪽으로 향하게 하여 양손으로 주먹을 쥐고, 이마 높이까지 들어올린 뒤 90도 이상, 땅에 닿을 때까지 절한다.[7]

- 천읍(天揖): 상읍(上揖)이라고도 하며, 관혼상제 때 신랑 신부나 상주, 제관이 장로 등에게 한다. 직립한 상태에서 손바닥을 안쪽으로 향하게 하여 양손으로 주먹을 쥐고 약 60도 절한다. 절할 때 손을 이마보다 약간 높이 들고, 몸을 일으킬 때 자연스럽게 손을 내리거나 소매에 가린다.

- 시읍(時揖, じゆう|지유일본어): 중읍(中揖, ちゅうゆう|주유일본어)이라고도 하며, 동료끼리 일상적으로 만나거나 헤어질 때 사용한다. 직립한 상태에서 양손을 주먹으로 쥐고 손바닥을 아래로 향하게 하여 가슴 위치에서 앞으로 수평으로 밀어내며 약 30도 절한다. 몸을 일으킬 때 자연스럽게 손을 내리거나 소매에 가린다.

- 토읍(土揖): 하읍(下揖)이라고도 하며, 윗사람이 아랫사람에게 답례할 때 사용한다. 직립한 상태에서 손바닥을 안쪽으로 향하게 하여 양손으로 주먹을 쥐고 30도 정도 절하고, 손바닥을 약간 내린 뒤 몸을 일으킬 때 자연스럽게 손을 늘어뜨리거나 소매에 가린다.

존경을 표하는 사람이 많은 경우, 특읍(特揖), 여읍(旅揖), 방삼읍(傍三揖)으로 나뉜다. 특읍은 각 개인에게, 여읍은 여러 사람을 묶어서, 방삼읍은 전원에게 한 번에 공수를 한다.

장읍은 기원전 1세기에 성립된 『사기』 고조본기에 등장한다. 유학자 역이기가 유방을 만났을 때, 유방이 시녀에게 발을 씻게 하자 이를 무례하게 여긴 역이기는 배(무릎을 꿇고 엎드리는)가 아닌, 장읍을 하여 항의했다. 당의 안사고는 『한서』 고제기에 붙인 주석에서, 이 장읍은 올린 손을 땅까지 내리는 것이라고 설명했다.[7] 천읍·시읍·토읍은 전한 시대까지 성립된 『주례』 의례편에서 그 이름을 찾아볼 수 있다.

3. 1. 중국

중국 무술에서 사용하는 공수 자세는 문무권(文武拳)이라고 불린다. 무인이 시합 전에 예를 할 때는 왼발을 앞으로 내딛고 오른발 뒤꿈치를 바닥에 댄다. 바깥쪽 손가락은 엄지를 제외하고 곧게 펴며, 엄지는 약간 구부린다. 이것은 "문(文)"을 나타낸다. 안쪽 손은 주먹을 쥐는데, 이것은 "무(武)"를 나타낸다. 곧게 뻗은 바깥쪽 손바닥을 쥔 안쪽 주먹 표면에 밀착시킨다. 손바닥을 바깥쪽으로 밀어낸 후 자연스럽게 양손을 내린다.3. 2. 일본

장읍(長揖, ちょうゆう|조유일본어)은 지위가 낮은 사람이 높은 사람에게 하는 예법으로, 배례 다음으로 정중한 예법이다. 경례할 때는 직립한 상태에서 손바닥을 안쪽으로 향하게 하여 양손으로 주먹을 쥐고, 이마 높이까지 들어올린 뒤 90도 이상, 땅에 닿을 때까지 절한다.[7]천읍(天揖)은 상읍(上揖)이라고도 한다. 관혼상제 등의 경우, 신랑 신부나 상주, 제관이 장로 등에게 하는 예법이다. 경례할 때는 직립한 상태에서 손바닥을 안쪽으로 향하게 하여 양손으로 주먹을 쥐고 약 60도 절한다. 절할 때 손을 이마보다 약간 높이 들고, 몸을 일으킬 때 자연스럽게 손을 내리거나, 손을 소매에 가린다.

시읍(時揖, じゆう|지유일본어)은 중읍(中揖, ちゅうゆう|주유일본어)이라고도 하며, 동료가 일상적으로 만나거나 헤어질 때 사용하는 예법이다. 절할 때는 직립한 상태에서 양손을 주먹으로 쥐고 손바닥을 아래로 향하게 하여 가슴 위치에서 앞으로 수평으로 밀어내며 약 30도 절한다. 몸을 일으킬 때 자연스럽게 손을 내리거나, 손을 소매에 가린다.

토읍(土揖) 또는 하읍(下揖)이라고 칭하며, 윗사람이 아랫사람에게 답례할 때 사용한다. 이를 행할 때는 직립한 상태에서 손바닥을 안쪽으로 향하게 하여 양손으로 주먹을 쥐고 30도 정도 절하고, 손바닥을 약간 내린 뒤 몸을 일으킬 때 자연스럽게 손을 늘어뜨리거나, 손을 소매에 가린다.

존경을 표하는 사람이 많은 경우, 존경을 표하는 방식에 따라 특읍(特揖), 여읍(旅揖), 방삼읍(傍三揖)의 3가지로 나뉜다. 특읍은 그 자리에 있는 사람 각각에게 공수를 한다. 여읍은 대상자를 몇 개로 나누어 각각의 사람들을 향해 공수를 한다. 방삼읍은 전원에게 한 번에 공수를 3회 한다.

장읍은 기원전 1세기에 성립된 『사기』 고조본기에 등장한다. 유학자 역이기가 당시 초나라 부장이었던 유방을 만났을 때, 유방이 시녀에게 발을 씻게 하자 이를 무례하게 여긴 역이기는 원래 해야 할 배(무릎을 꿇고 엎드리는)가 아닌, 장읍을 하여 항의했다. 당의 안사고는 『한서』 고제기에 붙인 주석에서, 이 장읍은 올린 손을 땅까지 내리는 것이라고 설명했다.[7] 천읍·시읍·토읍은 전한 시대까지 성립된 『주례』 의례편에서 그 이름을 찾아볼 수 있다.

4. 현대적 의미

현대 사회에서 공수는 전통적인 예절을 지키고 존경을 표현하는 중요한 수단으로 남아있다. 특히, 한국에서는 명절이나 제사 등 전통 의례에서 공수가 필수적인 요소로 여겨지며, 웃어른에게 존경을 표하는 방법으로 널리 사용된다. 코로나19 팬데믹과 같은 상황에서는 악수와 같은 신체 접촉을 대신하는 비접촉 인사 방식으로 주목받기도 한다.

존경을 표하는 사람이 많은 경우, 존경을 표하는 방식에 따라 특읍(特揖), 여읍(旅揖), 방삼읍(傍三揖)의 3가지로 나뉜다. 특읍은 그 자리에 있는 사람 각각에게 공수를 한다. 여읍은 대상자를 몇 개로 나누어 각각의 사람들을 향해 공수를 한다. 방삼읍은 전원에게 한 번에 공수를 3회 한다.

종교 의례로 보면, 중국인이 향을 들고 조상이나 신을 모시는 예와 소행은 공수에 유래한다. 이는 합장이 불교에 유래하는 것과 마찬가지로, 일반적인 예의 소행이다.

참조

[1]

웹사이트

如果见面不能握手,你会选哪种古代礼仪代替?

https://k.sina.cn/ar[...]

2020-05-06

[2]

웹사이트

Chinese Customs - Daily Rituals and Table Manners

https://www.chinafet[...]

ChinaFetching

2023-10-01

[3]

웹사이트

Adviser urges China govt to use 'fist and palm' salute in times of pandemic

https://www.hindusta[...]

2021-03-08

[4]

웹사이트

Chinese Etiquette: Fist & Palm Salute, Hand Greeting Gesture

https://www.topchina[...]

2023-10-01

[5]

웹사이트

你了解古代真正的"见面礼"吗?

https://www.sohu.com[...]

2023-10-01

[6]

웹사이트

Social Distance, Hygiene and the Handshake: a Chinese Perspective

https://trafo.hypoth[...]

2021-02-26

[7]

서적

『漢書』巻一 高帝紀の注釈 師古曰「長揖者手自上而極下」

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com