장애의 의학적 모델

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

장애의 의학적 모델은 장애를 개인의 질병이나 기능적 결함으로 간주하며, 의료적 개입을 통해 문제를 해결하려는 관점이다. 1980년 세계 보건 기구(WHO)는 장애를 불능, 장애, 불이익으로 분류하는 프레임워크를 제시했으며, 2001년에는 국제 기능, 장애 및 건강 분류(ICF)를 통해 장애를 손상, 활동 제한, 참여 제한의 상호 작용으로 정의했다. 이 모델은 개인의 문제를 진단하고 치료하는 데 초점을 맞추지만, 장애인 권리 옹호자들은 이 모델이 사회적 타락을 유발하고 자원을 의료적 개입에 과도하게 집중시킨다고 비판한다. 특히, 장애를 부정적이고 병리적인 것으로 묘사하여 차별과 편견을 조장하며, 사회적 모델로의 전환을 요구하는 목소리가 높아지고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 의료사회학 - 건강 형평성

건강 형평성은 사회경제적 요인, 인종, 성별, 지역 등에 의해 발생하는 건강 상태의 불공정한 차이로, 의료 접근성 향상, 사회경제적 불평등 완화, 건강 교육 강화, 차별 해소 등 다각적인 노력과 정책적 개입을 통해 해소해야 한다. - 의료사회학 - 건강과 질병의 사회학

건강과 질병의 사회학은 건강과 질병을 사회적 맥락에서 분석하고, 건강 불평등과 의료 서비스 접근성 문제를 탐구하며, 건강과 질병에 대한 인식과 관리 방식의 변천 과정을 살피는 학문이다. - 장애 - 유니버설 디자인

유니버설 디자인은 모든 사람이 제품, 환경, 서비스를 편리하게 이용하도록 설계하는 개념이며, 7가지 원칙을 통해 공평한 사용을 추구하며 다양한 분야에 적용된다. - 장애 - 백치

백치는 고대 그리스어에서 유래하여 일반 시민을 뜻했으나, 시간이 지나 무지함이나 심각한 지적 장애를 의미하는 부정적 용어로 변화되었고, 일본의 '아호'와 유사하게 문학에서 풍자적 장치로도 사용된다. - 사회 이론 - 공산주의

공산주의는 사유 재산 폐지와 생산 수단의 공유를 통해 계급 없는 사회를 목표로 하며, 마르크스주의와 레닌주의를 결합하여 다양한 형태로 실험되었으나, 경제적 비효율성과 인권 탄압 등의 비판을 받으며 그 영향력이 감소했다. - 사회 이론 - 아나키즘

아나키즘은 국가와 권위에 반대하며 다양한 분파로 나뉘는 정치 철학으로, 사회적 아나키즘은 생산 수단의 사회화를, 개인주의적 아나키즘은 개인의 자유를 중시하며, 21세기 사회 운동에도 영향을 미치지만, 국가 부재 시의 문제점과 실현 가능성에 대한 비판도 존재한다.

2. 역사

장애를 이해하고 정의하는 방식은 역사적으로 변화해왔다. 초기에는 환자의 주관적인 경험과 의사와의 관계가 진단과 치료에 중요하게 작용했으나,[2][3] 이후 장애를 보다 객관적이고 체계적으로 분류하려는 시도가 나타났다. 대표적으로 1980년 세계 보건 기구(WHO)는 장애를 의학적 관점에서 분류하는 초기 프레임워크인 "장애, 불능 및 불이익의 국제 분류"(International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps|ICIDHeng)를 제시하였다.[4] 이러한 역사적 배경 속에서 장애에 대한 다양한 모델들이 발전하게 되었다.

2. 1. 초기 역사

생의학적 모델이 도입되기 전에는 환자가 의사에게 자신의 경험과 증상을 이야기하는 것이 치료 과정에서 매우 중요했다.[2] 당시에는 진단 기술이나 치료 방법이 제한적이었기 때문에, 의사들은 환자의 이야기를 주의 깊게 듣고 환자와의 친밀한 관계를 발전시킴으로써 치료 계획을 세웠다.[2] 이러한 접근 방식은 17세기와 18세기 귀족 의사들이 엘리트층을 치료하는 과정에서 특히 잘 나타난다.[3]2. 2. WHO의 장애 분류

1980년, 세계 보건 기구(WHO)는 "장애, 불능 및 불이익의 국제 분류"(International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps|ICIDHeng)를 발표하여 장애 관련 작업을 위한 프레임워크를 도입했다. 이 프레임워크는 장애를 다음과 같은 세 가지 차원으로 나누어 접근할 것을 제안했다.[4]- '''불능'''(Impairment): 신체 구조나 기능의 손실 또는 이상. 이는 심리적, 생리적, 또는 해부학적 원인일 수 있다.

- '''장애'''(Disability): 불능으로 인해 발생하는 기능적 제한이나 손실. 이로 인해 정상적인 활동 수행에 어려움을 겪게 된다.

- '''불이익'''(Handicap): 불능이나 장애로 인해 발생하는 사회적 불리함. 이는 개인의 연령, 성별, 사회적, 문화적 요인에 따라 정상적으로 기대되는 역할을 수행하는 것을 제약한다.

2. 3. 국제 기능, 장애 및 건강 분류 (ICF)

2001년에 발표된 국제 기능, 장애 및 건강 분류(ICF)는 장애를 장애, 활동 제한 및 참여 제한의 포괄적 용어로 정의하고 있다. 장애란 건강상태를 가진 개인(뇌성마비, 다운증후군, 우울증 등)과 개인 및 환경적 요인(부정적인 태도, 접근하기 어려운 교통 및 공공건물, 제한된 사회적 지원 등) 간의 상호작용을 말한다.사용된 언어와 단어 변경은 질병이나 장애의 측면에서 말하는 것에서 건강과 기능 면에서 말하는 것으로 강조의 뚜렷한 변화를 보여준다. 장애의 사회적 측면을 고려하며 장애를 '의학적' 또는 '생물학적' 기능 장애로만 보지 않는다. 그 변화는 장애의 사회적 모델을 폭넓게 수용하는 것과 일치한다.

3. 구성 요소 및 사용

장애의 의학적 모델에서 의료 전문가는 개인의 서술을 특정 증상 정보 전달로 축소시키고, 이를 바탕으로 생물학적 관점에서 장애를 진단하며 '정상'과 '비정상'을 규정한다.[1][2][3] 이러한 접근 방식은 일부 국가의 장애인 관련 법률 및 정책에 영향을 미치기도 했다.[5][6]

그러나 2001년 발표된 국제 기능, 장애 및 건강 분류(ICF)는 장애를 개인의 건강 상태와 다양한 환경적, 개인적 요인 간의 상호작용으로 이해하는 관점의 전환을 보여준다.[7] 이는 장애를 단순히 의학적 문제로 국한하지 않고, 건강과 기능, 사회적 측면을 포괄적으로 고려하는 장애의 사회적 모델에 대한 인식이 확산되는 흐름과 일치한다.[8]

3. 1. 의료적 진단

개인 서사는 대인 커뮤니케이션에서 중요한 역할을 하며, 특히 서구 문화에서는 더욱 두드러진다. 그러나 의료 전문가와의 상호작용에서는 이러한 개인적인 이야기가 장애의 특정 증상에 대한 정보를 전달하는 수단으로 축소되는 경향이 있다.[1] 의료 전문가는 환자가 제공한 정보를 바탕으로 장애를 해석하고 진단을 내리는데, 이때 주로 생물학적 원인과 연결하여 판단한다.[1][2] 이러한 과정을 통해 의료 전문가는 생물학적 기준과 장애의 관점에서 무엇이 "정상"이고 무엇이 "비정상"인지를 정의하는 역할을 하게 된다.[3]

일부 국가에서는 이러한 장애의 의학적 모델이 국가 차원의 장애인 관련 법률 및 정책 수립에 영향을 미치기도 했다.[5][6]

3. 2. 법률 및 정책에 미치는 영향

개인 서사는 대인 커뮤니케이션에서 중요한 역할을 하며, 특히 서구 문화에서 두드러진다. 그러나 의료 전문가와의 상호작용에서는 개인의 경험이 장애의 특정 증상에 대한 정보 전달로 축소되는 경향이 있다.[1] 의료 전문가는 환자가 제공한 정보를 바탕으로 생물학적 원인에 초점을 맞춰 진단을 내리게 되며,[1][2] 이 과정에서 생물학 및 장애 측면에서 무엇이 '정상'이고 '비정상'인지를 규정하는 역할을 하게 된다.[3]결과적으로, 이러한 장애의 의학적 모델은 일부 국가에서 국가 차원의 장애인 관련 법률 및 정책 수립에 영향을 미쳤다.[5][6]

그러나 2001년에 발표된 국제 기능, 장애 및 건강 분류(ICF)는 장애를 손상, 활동 제한, 참여 제한을 포괄하는 용어로 정의하며 새로운 관점을 제시했다. ICF는 장애를 단순히 개인의 건강 상태(예: 뇌성마비, 다운 증후군, 우울증) 문제로 국한하지 않고, 개인적 요인과 환경적 요인(부정적 태도, 접근성 부족, 사회적 지원 제한 등) 간의 복잡한 상호작용 결과로 이해하는 전환점을 마련했다.[7]

이러한 관점 변화는 사용되는 언어에서도 나타난다. 과거 질병이나 손상 중심으로 논의되던 것에서 건강과 기능 수준을 중심으로 이야기하는 방식으로 강조점이 이동하고 있다. 이는 장애를 단순히 의학적 또는 생물학적 기능 장애로만 보지 않고 사회적 측면을 함께 고려하는 관점의 변화를 보여주며, 장애의 사회적 모델이 점차 폭넓게 받아들여지는 추세와 일치한다.[8]

4. 비판

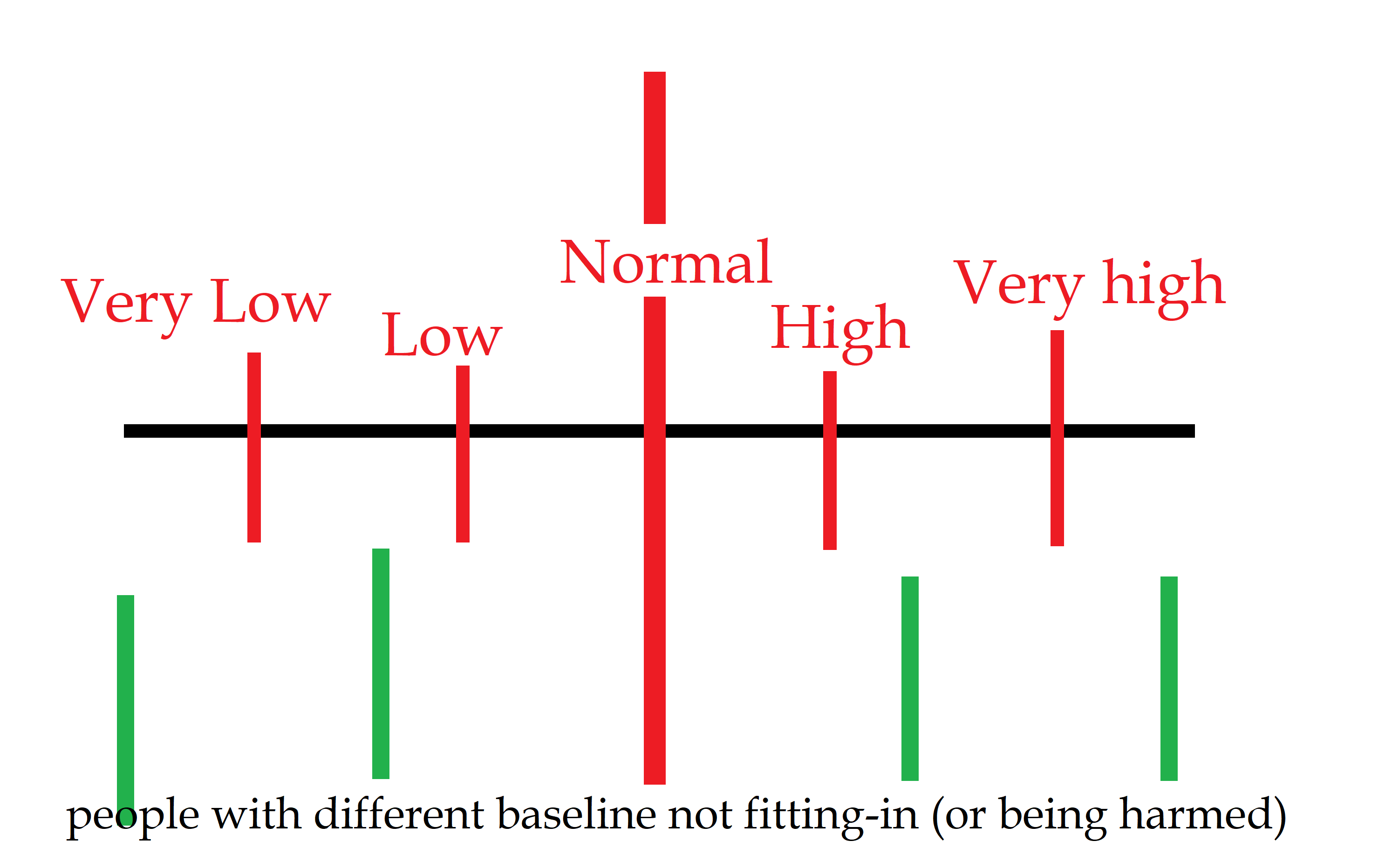

의학적 모델은 장애를 개인의 치료와 개입이 필요한 문제로 접근하여, 장애인의 삶을 제약하는 사회적 시스템이나 구조보다는 장애 자체의 생물학적 측면에 초점을 맞춘다.[9] 이 모델에서는 장애가 있는 신체를 수정하거나 치료해야 할 대상으로 여기며, '일탈', '병리', '결함'과 같은 용어를 사용하여 장애를 의학적 관점에서만 이해하려는 경향이 있다. 이로 인해 장애 경험에 영향을 미치는 사회적, 환경적 요인들이 간과될 수 있다는 비판이 제기된다.[9]

사회적 모델을 지지하는 장애 권리 옹호자들은 의학적 모델이 의도치 않게 장애인에 대한 사회적 차별(에이블리즘)을 심화시키는 원인이 될 수 있다고 지적한다.[11] 자원이 유니버설 디자인이나 사회적 포용과 같은 환경 개선 노력보다는 의료적 해결책에 과도하게 집중되는 경향이 있다는 비판이다.[12] 장애인의 환경을 개선하는 것이 사회 전체에 더 유익하고 비용 효율적일 수 있음에도 불구하고, 의학적 모델이 의족이나 약물 치료, 유전자 선별, 착상 전 유전자 진단과 같은 고비용 의료 기술 및 연구 투자를 정당화하는 데 이용될 수 있다는 우려도 있다.

또한, 일부 장애 권리 단체는 의학적 모델이 장애인을 동정의 대상으로 만들고 본질적으로 부정적이며 수동적인 존재로 묘사함으로써 시민권 문제를 야기한다고 비판한다. 이는 장애를 개인의 비극이 아닌 정치적, 사회적, 환경적 문제로 접근해야 한다는 관점과 배치된다.

4. 1. 사회적 모델의 관점

사회적 모델을 지지하는 장애 권리 옹호자들은 장애의 의학적 모델이 장애인에 대한 의도치 않은 사회적 차별(에이블리즘)의 근본 원인이 될 수 있다고 지적한다.[11] 이들은 자원이 유니버설 디자인이나 사회적 포용을 위한 노력 대신, 거의 전적으로 의료적 해결책에 과도하게 집중되어 있다고 비판한다.[12] 예를 들어, 의족이나 약물 치료, 착상 전 유전자 진단과 같은 유전자 검사 등 다양한 의료적 개입에 막대한 사회적, 금전적 비용이 투입된다. 장애 권리 옹호자들은 장애인이 생활하는 환경을 개선하는 것이 사회 전체에 더 유익하고 재정적으로도 효율적이며, 물리적으로도 더 쉽게 달성 가능할 수 있음에도 불구하고, 의학적 모델이 이러한 의료 기술 및 연구에 대한 대규모 투자를 정당화하는 데 이용된다고 주장한다.또한, 의학적 모델은 병원 환경을 연상시키는 보조기구를 만들게 하여, 병원 환경에서 오랜 시간을 보낸 사람들에게 정신적 고통을 줄 수 있다. 때로는 보조기구가 병원에서의 기능만을 고려하여 제작되어, 일상생활에서의 필요한 기능은 반영하지 못하는 경우도 있다.[10]

일부 장애 권리 단체는 장애의 의학적 모델을 시민권의 문제로 간주한다. 이들은 자선 단체나 의료 관련 기관들이 장애인을 묘사할 때 의학적 모델을 사용하는 것을 비판하는데, 이는 장애를 정치적, 사회적, 환경적 문제로 접근하기보다 장애인을 동정의 대상으로 만들고, 본질적으로 부정적이며 수동적인 존재로 여기는 이미지를 강화하기 때문이다. 이는 "동정은 필요없다"와 같은 정치적 슬로건에서도 잘 드러난다.

4. 2. 의료적 모델의 부정적 영향

의학적 모델은 장애를 개인의 치료나 개입이 필요한 문제로 간주하며, 장애인의 삶에 영향을 미치는 사회적 시스템이나 구조보다는 장애 자체의 생물학적 측면에 초점을 맞춘다.[9] 이 모델에서는 장애가 있는 신체를 수정하거나 치료해야 할 대상으로 보며, '일탈', '병리', '결함'과 같은 용어를 사용하여 장애를 부정적으로 낙인찍을 수 있다. 이는 장애를 의학적인 관점에서만 이해하게 만들고, 장애 경험에 영향을 미치는 사회적 요인을 간과하게 할 수 있다. 반면, 장애의 사회적 모델은 장애를 신체나 정신의 객관적 사실로 보기보다는, 개인이 사회 환경 속에서 겪는 관계나 장벽의 문제로 설명한다.[9]장애의 사회적 모델을 지지하는 장애 권리 옹호자들은 의학적 모델이 의도치 않게 장애인에 대한 사회적 타락(에이블리즘)을 초래하는 원인이 된다고 비판한다.[11] 한정된 자원이 유니버설 디자인이나 사회적 포용 같은 노력 대신, 거의 전적으로 의료적 해결책에 집중되는 경향이 있다는 것이다.[12] 여기에는 의족과 같은 보조기구, 약물 치료, 유전자 선별 또는 착상 전 유전자 진단과 같은 의료 검사 및 개입에 드는 막대한 비용과 사회적 영향이 포함된다. 장애 권리 옹호자들은 장애인의 환경을 개선하는 것이 사회 전체에 더 유익하고 비용 효율적이며 현실적으로 달성 가능할 수 있음에도, 의학적 모델이 이러한 의료 기술 및 연구에 대한 대규모 투자를 정당화하는 데 이용된다고 주장한다.

또한, 의학적 모델은 의료 보조기구 제작에도 영향을 미칠 수 있다. 병원 환경을 연상시키는 디자인은 해당 환경에서 오랜 시간을 보낸 이들에게 정신적 외상을 줄 수 있으며,[10] 병원 내 사용에 맞춰진 기능만을 강조하여 일상생활에서의 활용성을 간과할 수도 있다.[10]

일부 장애 권리 단체들은 의학적 모델을 시민권의 문제로 간주한다. 이들은 자선 단체나 의료계가 장애인을 묘사할 때 의학적 모델을 사용하는 것을 비판하는데, 이는 장애를 정치적, 사회적, 환경적 문제로 접근하기보다는 장애인을 동정의 대상으로 만들고, 본질적으로 부정적이며 무력화된 존재라는 이미지를 강화하기 때문이다. 이는 "동정은 필요없다"와 같은 정치적 슬로건이 등장하게 된 배경이기도 하다.

4. 3. 대한민국에서의 논의

대한민국은 오랫동안 장애 문제를 주로 의학적 관점에서 접근하고 관련 정책을 시행해왔다. 그러나 장애인 인권 운동이 활발해지면서, 장애를 개인의 의학적 문제로만 보는 시각에서 벗어나 사회적 장벽과의 상호작용으로 이해하는 사회적 모델로의 전환이 중요하게 부각되고 있다.이러한 배경 속에서, 장애인권리위원회는 의학적 모델에 기반한 장애 정의 및 진단 기준이 장애를 '극복'해야 할 대상으로 간주하며, 이는 장애의 인권적/사회적 모델과는 맞지 않는다고 분명히 밝혔다. 특히, 대한민국에 대한 제2-3차 국가심의 최종견해에서는 한국 사회에 의학적 모델이 널리 퍼져 있음을 지적(5(b)항)하고, 현재의 장애 판정 체계를 장애에 대한 인권적 접근 방식에 부합하도록 개선할 것을 권고하였다. 이는 장애인 당사자의 권리와 사회 참여를 중시하는 방향으로 정책 전환이 필요함을 시사한다.

5. 국제법적 지위

장애인권리위원회는 의학적 모델에 기반한 장애 정의 및 진단 기준이 장애를 '극복'의 대상으로 보는 관점이며, 이는 장애의 인권적 모델이나 사회적 모델과 부합하지 않는다고 명시하고 있다. 예를 들어, 장애인권리위원회는 대한민국에 대한 2-3차 국가심의 최종견해에서 한국 사회에 의학적 모델이 널리 퍼져 있다고 지적하며(5(b)항), 장애 판정 체계를 장애에 대한 인권적 접근 방식에 맞게 개선할 것을 요청하였다.

참조

[1]

논문

The linear medical model of disability: mothers of disabled babies resist with counter-narratives

2007-01

[2]

논문

Illness narratives: Fact or fiction?

2001

[3]

서적

Medicine in the making of modern Britain : 1700-1920

Routledge

1994

[4]

간행물

International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps

WHO

1980

[5]

서적

The Development of Disability Rights Under International Law: From Charity to Human Rights

https://books.google[...]

Routledge

2014-11-27

[6]

서적

Confronting Discrimination and Inequality in China: Chinese and Canadian Perspectives

https://books.google[...]

University of Ottawa Press

2009-04-18

[7]

웹사이트

International Classification of Functioning, Disability and Health

https://www.who.int/[...]

2011-11-15

[8]

논문

International classification of functioning, disability and health in children with cerebral palsy

https://www.tandfonl[...]

2012-06-01

[9]

서적

Feminist, queer, crip

Indiana University Press

[10]

간행물

Sociology and disability: some emerging issues

https://www.taylorfr[...]

Routledge

2024-04-11

[11]

논문

Disability Models Affect Disability Policy Support through Awareness of Structural Discrimination: Models of Disability

2017-06

[12]

논문

Rethinking disability: the social model of disability and chronic disease

2015-06

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com