장진호 전투

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

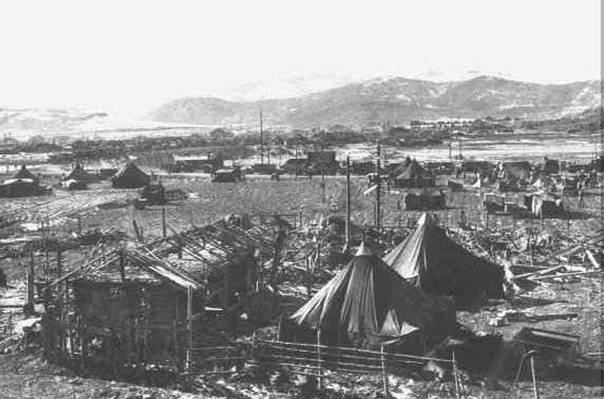

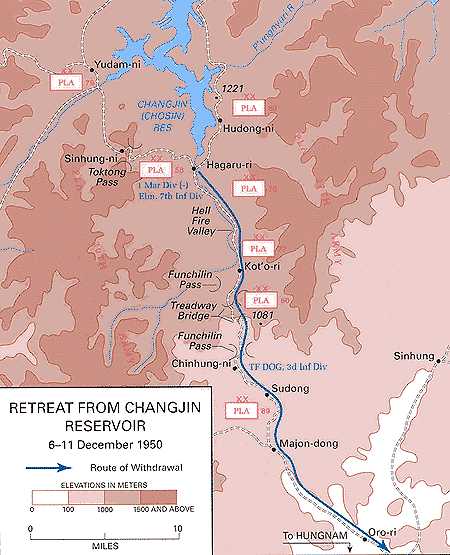

장진호 전투는 1950년 11월, 한국 전쟁 중 중화인민공화국(중공군)이 개입한 이후, 유엔군과 중공군 사이에 벌어진 전투이다. 인천 상륙 작전 성공 이후 북한 지역으로 진격하던 유엔군은 장진호 부근에서 중공군에 포위되었고, 혹독한 기상 조건 속에서 치열한 전투가 벌어졌다. 이 전투는 미 해병 제1사단을 비롯한 유엔군 부대와 중공군 제9병단 간의 격전으로, 혹한과 열악한 환경 속에서 많은 사상자를 냈으며, 유엔군의 흥남 철수의 중요한 계기가 되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 조선민주주의인민공화국에서 벌어진 전투 - 운산 전투

운산 전투는 1950년 10월 한국 전쟁 중 유엔군과 중국인민지원군 간에 벌어진 전투로, 대한민국 육군 제1보병사단이 중국인민지원군의 기습으로 큰 피해를 입어 중국의 한국 전쟁 본격 개입을 알리고 한미 관계와 남북 관계에 장기적인 영향을 미쳤다. - 함경남도의 역사 - 함경남도 (일제강점기)

1910년부터 1945년까지 일제강점기 함경남도는 조선총독부의 지배 아래 경제 수탈과 자원 개발이 이루어졌으며 해방 후 소련군정 관할을 거쳐 한국 전쟁 이후 조선민주주의인민공화국의 영토가 되었다. - 함경남도의 역사 - 동예

동예는 오늘날 원산에서 강릉에 이르는 동해안 중부 지역에 위치했던 부여족 계통의 군장국가로, 옥저와 함께 한사군에 속했으며, 매년 음력 10월에 무천이라는 축제를 열었고, 단궁, 과하마, 반어피 등의 특산물이 있었다. - 1950년 12월 - 청천강 전투

청천강 전투는 한국 전쟁 중 1950년 11월 청천강 유역에서 유엔군과 중국인민지원군 사이에 벌어진 전투로, 중국의 개입으로 유엔군이 큰 피해를 입고 후퇴하며 전황을 공산군 측에 유리하게 바꾸는 계기가 되었다. - 1950년 12월 - 흥남 철수 작전

흥남 철수 작전은 1950년 12월 한국 전쟁 중 중공군 개입으로 불리해진 전황 속에서 대한민국 국군과 유엔군이 흥남항에서 해상으로 철수한 작전으로, 10만 명의 피난민과 함께 철수하여 인도주의적 의미를 더했으며, 특히 메러디스 빅토리호의 대규모 구조 작전과 함께 '크리스마스의 기적'이라고도 불리는 성공적인 작전으로 평가된다.

2. 배경

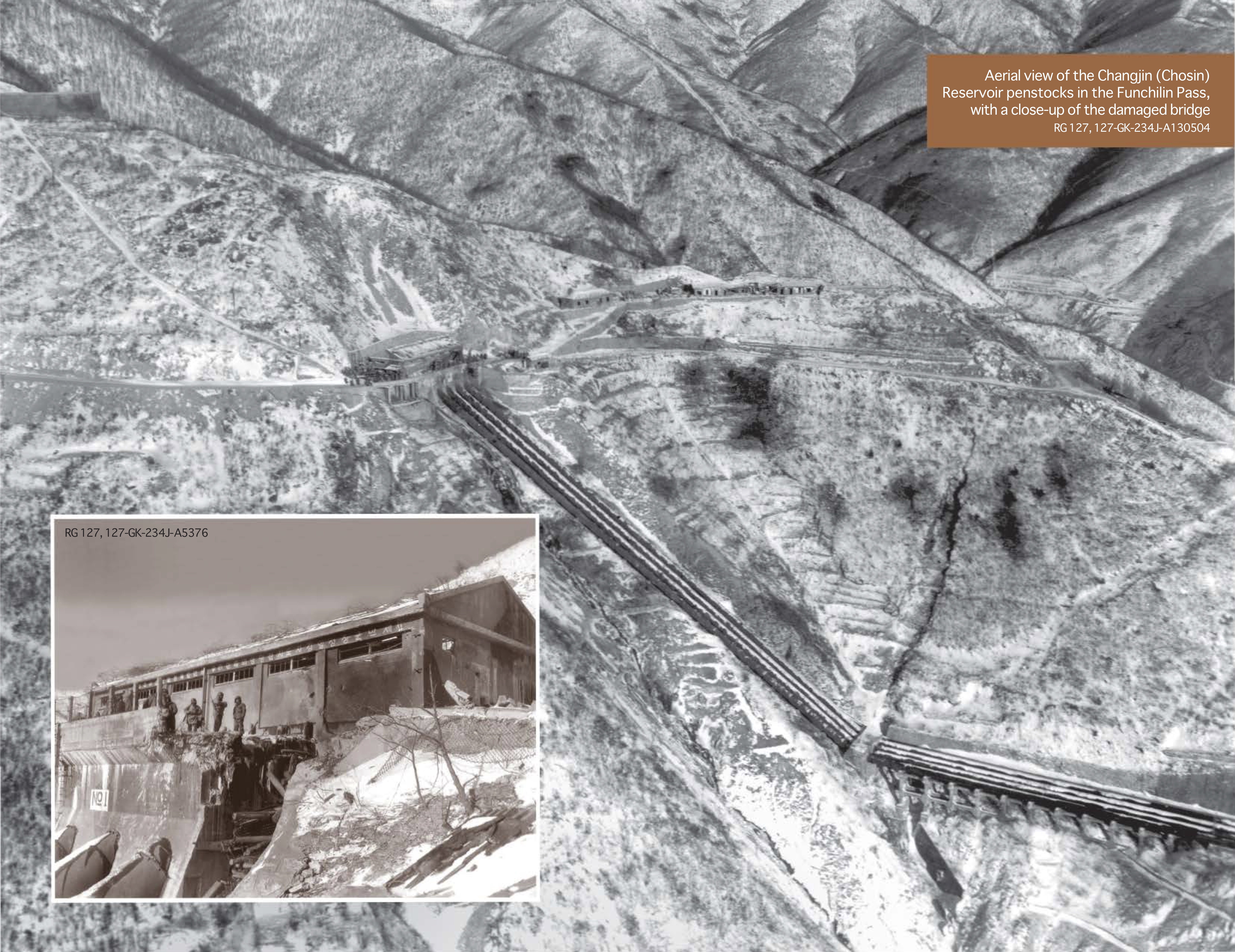

장진호는 한반도 북동쪽에 위치한 인공 저수지이다.[1] 영어식 지명인 'Chosin'은 장진군을 일본식으로 읽은 것으로, 유엔군이 사용하던 오래된 일본식 지도 때문에 이 이름이 굳어졌다.[2] 전투는 흥남과 장진호를 잇는 126km 길이의 도로 주변에서 벌어졌으며,[3] 이 도로는 유엔군의 유일한 탈출로였다.[4]

1950년 중반, 미국 제10군단의 인천 상륙 작전 성공과 조선인민군의 궤멸 이후, 유엔사령부는 북한과 남한을 통일하기 위해 북한 지역으로 빠르게 진격했다.[11] 북한은 태백산맥으로 인해 지형이 나뉘어, 유엔군은 미국 제8군과 대한민국 제1군단, 미국 제10군단으로 나뉘어 진격했다.

중화인민공화국은 유엔군에 경고를 보낸 후, 1950년 10월 19일 중국인민지원군을 북한에 투입했다.[12] 장진호에 도착한 첫 부대는 제42군으로, 동해안을 따라 진격하는 유엔군의 공세를 막는 임무를 맡았다. 10월 25일, 대한민국 제1군단이 황초령에서 중공군과 만났고, 11월 2일 미국 제1해병사단은 제124사단과 전투를 벌였다. 11월 6일, 중공군 제42군은 유엔군을 장진호로 유인하기 위해 북쪽으로 철수했다. 11월 24일, 제1해병사단은 장진호 동쪽의 신흥리와 서쪽의 유담리를 점령했다.

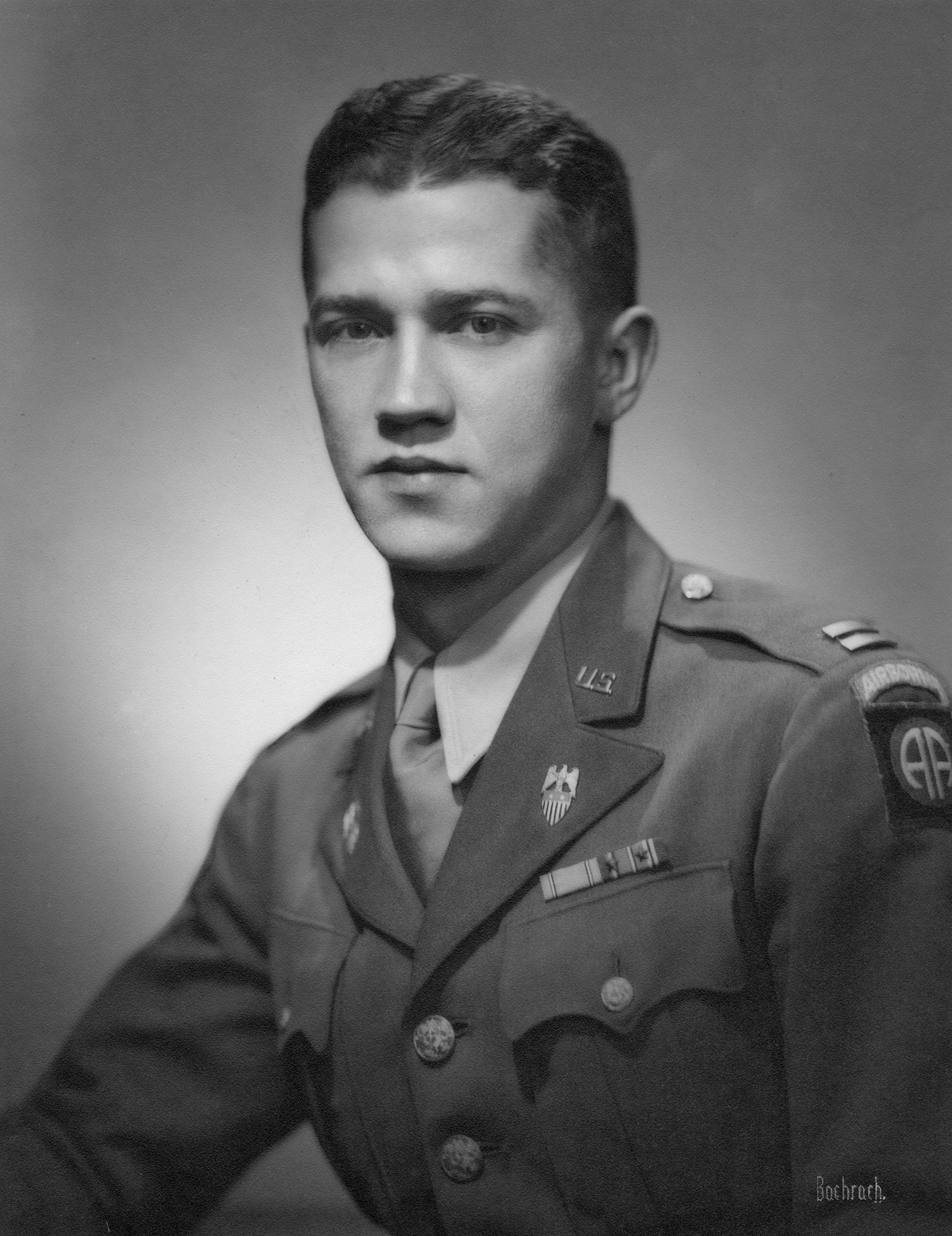

더글러스 맥아더는 제8군에게 크리스마스 공세를 명령했고, 제10군단에게 장진호 서쪽을 공격하여 보급선을 차단하라고 지시했다.[2] 에드워드 알몬드 장군은 11월 21일 계획을 수립, 미 제1해병사단은 유담리를 통해 서쪽으로 진격하고, 미국 제7보병사단은 우측방, 미국 제3보병사단은 후방과 서측방을 방호하기로 했다.

마오쩌둥은 중국인민지원군(PVA) 제9병단 쑹스룬에게 한국군과 미군 부대의 파괴를 명령했고, 제9병단은 11월 10일 북한으로 진입, 11월 17일 장진호에 도착했다.

3. 서막

1950년 11월 14일 시베리아에서 내려온 한랭전선으로 인해 기온이 -37°C까지 내려갔다.[9] 추운 날씨는 도로 결빙, 동상, 무기 오작동 등의 문제를 일으켰다. 지프와 라디오는 제대로 작동하지 않았고, 총기의 윤활유는 젤리처럼 변해 총기 사용이 어려웠다.[13]

에드워드 알몬드와 올리버 P. 스미스 소장은 서로 혐오했다.[11] 스미스는 북한에 중공군이 있다고 믿었지만,[12] 알몬드는 스미스가 신중하다고 생각했다.

중공군은 유엔군이 소수일 것이라 가정하고, 유담리와 신흥리의 유엔군 수비대를 먼저 파괴한 후 하갈우리로 진격하는 전략을 세웠다. 중국인민지원군 제9병단은 8개 사단을 투입했으며, 대부분 유담리와 신흥리에 집중되었다.[11]

유엔군은 약 30,000명(제1해병사단 25,473명, 41 코만도, 제31연대 전투단(RCT-31))의 병력을 보유했고, 강력한 공군력의 지원을 받았다.[11]

중공군은 12개 사단, 약 120,000명의 병력이었으나, 겨울용 의류, 중포, 식량, 탄약 등이 부족했고, 유엔군의 공습, 열악한 군수, 추운 날씨로 인해 피해를 입었다.[11]

3. 1. 지리적, 지형적, 기상적 조건

장진호는 한반도 북동쪽에 위치한 인공 저수지이다.[1] 영어식 지명인 'Chosin'은 장진군을 일본식으로 읽은 것으로, 유엔군이 사용하던 오래된 일본식 지도 때문에 이 이름이 굳어졌다.[2] 전투는 흥남과 장진호를 잇는 126km 길이의 도로 주변에서 벌어졌으며,[3] 이 도로는 유엔군의 유일한 탈출로였다.[4] 이 도로는 유담리, 신흥리, 하갈우리, 고토리를 거쳐 흥남 항구로 이어졌다.[5] 장진호 인근은 인구가 매우 적었다.[6]

전투는 한국 전쟁 중 가장 혹독한 겨울 날씨 속에서 벌어졌다.[7] 도로는 산악 지형을 통과하며 가파른 경사와 골짜기로 이루어졌고, 황초령과 덕동고개 등 주요 고지가 도로를 감제했다. 도로 상태는 열악했고, 일부 구간은 1차선이었다.[8] 1950년 11월 14일 시베리아에서 내려온 한랭전선으로 인해 기온이 -37°C까지 내려갔다.[9] 추운 날씨는 도로 결빙, 동상, 무기 오작동 등의 문제를 일으켰다. 모르핀은 얼지 않도록 보관해야 했고, 냉동 액체는 쓸모가 없었으며, 천을 찢는 것은 괴저와 동상의 위험을 초래했다. 지프와 라디오는 제대로 작동하지 않았고, 총기의 윤활유는 젤리처럼 변해 총기 사용이 어려웠다.[13] 격발 핀의 용수철도 제대로 작동하지 않거나 걸리는 경우가 있었다.[14]

3. 2. 양측의 전력과 전략

미 제1해병사단은 에드워드 알몬드의 제10군단 소속이었으나, 알몬드와 제1해병사단의 올리버 P. 스미스 소장은 서로 혐오했다.[11] 스미스는 북한에 중공군이 있다고 믿었지만,[12] 알몬드는 스미스가 신중하다고 생각했다. 스미스는 알몬드의 지시를 일부 어기고 하갈우리와 고토리에 보급 지점과 비행장을 설치했다.[11]

중공군은 유엔군이 소수일 것이라 가정하고, 유담리와 신흥리의 유엔군 수비대를 먼저 파괴한 후 하갈우리로 진격하는 전략을 세웠다. 제9병단은 8개 사단을 투입했으며, 대부분 유담리와 신흥리에 집중되었다.[11] 중공군은 유엔군에 대한 정보가 부족했고, 미 제1해병사단의 주력이 유담리에 집중되어 있다는 것을 몰랐다. 하갈우리는 중요한 보급 기지였지만, 중공군의 우선 목표가 아니었다. 제7보병사단의 제31연대 전투단(RCT-31)만이 저수지 동쪽 제방에 배치되어 중공군의 공격을 받았다.[11]

제1해병사단은 25,473명의 병력을 보유했고, 영국군과 미 육군 부대의 지원을 받았다. 유엔군은 전투 과정에서 약 3만 명의 병력을 보유했다. 유엔군은 강력한 공군력의 지원을 받았다.[11]

제9병단은 중국의 정예 부대였지만, 겨울용 의류, 중포, 식량, 탄약 등이 부족했다. 중공군은 12개 사단, 약 12만 명의 병력이었으나, 유엔군의 공습, 열악한 군수, 추운 날씨로 인해 피해를 입었다.[11]

4. 전투

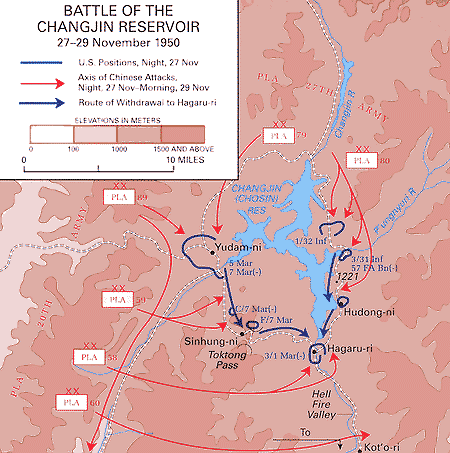

11월 27일 밤, 중공군 제9병단 예하 제20군과 제27군은 장진호와 고토리 사이의 도로를 따라 여러 차례 공격과 매복 작전을 펼쳤다. 유담리에서는 미 해병 제5연대, 제7연대, 제11연대가 중공군 제79사 및 제89사에 포위되어 공격을 받았으며, 제59사는 유담리와 하갈우리 사이의 도로를 공격하여 통신을 차단했다.[21] 신흥리에서는 태스크포스 페이스(Task Force Faith)로 알려진 RCT-31이 중공군 제80사와 제81사에 의해 고립되어 매복 공격을 받았다. 하갈우리에서는 미 해병 제1사단 사령부가 중공군 제58사의 공격 목표가 되었고, 중공군 제60사는 고토리 북쪽에서 미 해병 제1사단 병력을 포위했다. UN군은 기습을 당해 11월 28일까지 유담리, 신흥리, 하갈우리, 고토리에서 포위되었다.[20]

RCT-31은 제7보병사단에서 급조된 연대 전투단으로, 무평리로 진격하는 해병대의 우측 측면을 방어했다. 이 부대는 신흥리 북쪽 언덕, 신흥리 서쪽의 평무리 입구, 신흥리 남쪽의 화동리에 주요 부대가 분산되어 있었다. 중공군은 RCT-31을 증강된 연대로 생각했지만, 실제로는 병력이 부족했다.[21]

11월 27일 밤, 제80사단 소속 3개 연대가 북쪽 언덕과 입구를 공격하여 방어군을 기습했다. 신흥리 북쪽의 제32보병연대 제1대대는 심각한 사상자를 입었고, 제57야전포병대대와 제31보병연대 제3대대는 평무리 입구에서 거의 전멸했다. 중공군은 제81사단 소속 제242연대를 신흥리와 화동리 사이의 도로를 통제하는 1221고지로 보냈다. 밤의 전투가 끝나자 RCT-31은 세 개의 부대로 분리되었다.[21]

중공군은 공격을 멈춘 후, 미국 진지에서 식량과 의복을 약탈했다. 11월 28일 아침, 제31보병연대 제3대대는 입구에서 중공군 제239연대에 반격을 가해 중공군을 격퇴시켰다. 오후에 알몬드는 RCT-31의 신흥리 방어선으로 날아와 RCT-31이 북쪽으로 공격을 시작할 만큼 충분히 강하다고 확신했다. 알몬드는 앨런 D. 매클린 대령에게 북쪽으로 공세를 재개하라고 명령하고, 매클린의 장교 3명에게 은성 훈장을 수여했다. 돈 C. 페이스 주니어 중령은 격분하여 훈장을 눈 속에 던졌다.[21]

11월 28일 밤, 중공군 제80사단은 4개 연대로 다시 공격했다. 통신 두절과 함께 중공군의 공격은 재앙이 되었고, 제57야전포병대대에 배속된 M16 대공 자주포와 M19 대공 자주포의 사격이 중공군 대열을 휩쓸었다. 중공군 제238연대와 제239연대의 병력은 합쳐서 600명 미만이었다. 반면, 중공군 제240연대의 공격으로 매클린은 북쪽 언덕에서 신흥리로 퇴각을 명령해야 했다. 11월 29일, 제1대대는 중공군의 봉쇄를 뚫고 신흥리 방어선에 도달했지만, 매클린은 중공군을 미군으로 착각하여 길을 잃었다. 중공군은 신병 보충을 기다리면서 공격을 멈췄다.[21]

RCT-31이 포위된 동안, 알몬드는 제1해병사단에게 유담리에서 탈출하여 구출하라고 지시했지만, 스미스는 실행하기 불가능한 명령이었다. 제31전차중대만이 화동리에서 1221고지를 공격하여 RCT-31을 구출하려고 시도했지만, 보병 지원이 없었기 때문에 11월 28일과 29일의 두 차례 장갑 공격은 미끄러운 도로, 험한 지형, 근접 보병 공격으로 인해 지연되었다. 11월 30일까지, 미군은 하갈우리를 방어하기 위해 화동리에서 철수했고, RCT-31의 나머지는 완전히 고립되었다.[21]

11월 30일, 데이비드 G. 바 소장이 신흥리로 날아와 RCT-31의 지휘권을 맡고 있던 페이스를 만났다. 페이스는 탈출의 어려움, 특히 부상자 500명에 대해 설명했다. 같은 날, 중공군 제94사단 일부와 제81사단 나머지 부대가 제80사단의 증원군으로 도착했다. 자정 무렵, 6개 중공군 연대가 공격을 재개했고, 제80사단 지휘관은 새벽 전에 RCT-31을 완전히 파괴하라고 명령했다. 제57대대의 대공포가 중공군의 진격을 저지했지만, 포탄 공급이 부족했다. 12월 1일, 페이스는 RCT-31에게 신흥리에서 탈출하여 하갈우리로 철수하라고 명령했다.[21]

탈출은 제1해병항공단이 12월 1일에 기상 조건이 허락하는 즉시 공중 지원을 제공하면서 시작되었다. 병사들이 호송대를 형성하여 수동리 방어선을 떠나려 하자, 중공군 제241연대가 즉시 미군을 덮쳤고, 다른 3개 연대가 접근했다. 네이팜탄이 RCT-31 바로 앞에 투하되어 미군과 중공군 모두에게 사상자를 입혔다. 그 결과 발생한 화재는 중공군 차단 부대를 전멸시켰고, 호송대가 전진할 수 있게 되었다. RCT-31의 선두가 전진하면서, 소화기 사격으로 인해 후방 경비대의 많은 병사들이 트럭을 보호하는 대신 도로 아래로 몸을 숨겼다. 중공군 사격은 트럭에 타고 있던 사람들과 운전자를 죽이거나 부상시켰다. 호송대는 오후 늦게 1221고지 아래의 도로 차단에 접근했다. 여러 부대가 1221고지를 점령하려 했지만, 지휘관 없는 병사들은 얼어붙은 저수지로 나아갔다. 페이스가 도로 차단을 공격을 지휘하는 동안, 중공군 수류탄에 맞아 부상을 입었고, 결국 부상으로 사망했다. 호송대는 첫 번째 도로 차단을 통과했지만, 화동리에서 두 번째 도로 차단에 도달했을 때, RCT-31은 중공군의 공격으로 붕괴되었다. 원래 2,500명의 병사 중 약 1,050명이 하갈우리에 도달했고, 생존자 중 385명만이 건강했다. RCT-31의 잔여 부대는 전투의 나머지 기간 동안 임시 육군 대대로 편성되었다.[55]

무평리로의 해병대 공격을 지원하기 위해 하갈우리는 건설 중인 비행장을 갖춘 중요한 보급 기지가 되었다. 올리버 P. 스미스와 제1해병사단 사령부도 하갈우리에 있었다. 제1해병사단의 주력이 유담리에 집결해 있었기 때문에, 하갈우리는 제1해병연대와 제7해병연대의 2개 대대가 비교적 가볍게 방어하고 있었고, 나머지 수비대는 육군과 해병대의 공병대와 후방 지원 부대로 구성되었다.[36]

중국 측의 원래 계획은 제58사단이 11월 27일 밤에 하갈우리를 공격하는 것이었지만, 낡은 일본 지도 때문에 사단이 길을 잃었다. 제58사단이 하갈우리에 도착한 것은 11월 28일 새벽이었다. 전날 밤에 발생한 전투와 매복으로 인해, 하갈우리의 수비대는 주변의 중국군을 감지했다. 제3대대, 제1해병연대의 지휘관인 토마스 L. 리지 중령은 중국군의 공격이 11월 28일 밤에 있을 것이라고 예측했다. 전투 훈련을 거의 받지 못한 후방 지원 부대를 포함한 거의 모든 인원이 병력 부족으로 인해 최전선에 투입되었고, 21시 30분까지 전 경계가 완전 경계 태세에 돌입했다.[36]

제173연대가 서부 및 남부 방어선을 공격하고, 제172연대가 북부 방어선 언덕을 공격했다. 병력 부족으로 수비대는 압도당했고, 중국군은 방어선에 여러 틈을 만들어 후방 지역에 도달했다. 그러나 중국 군인들은 기강 해이로 인해 식량과 의류를 약탈하기 시작했다. 방어하던 미군은 반격을 통해 중국군을 격파했고, 중국 연대 간의 통신 두절로 인해 틈이 메워졌다. 전투가 중단되었을 때, 중국군은 북부 방어선의 이스트 힐만 점령했다. 11월 29일 밤에 또 다른 공격이 계획되었지만, VMF-542의 공습으로 인해 공격이 실행되기 전에 중국군 편성이 붕괴되었다.[36]

11월 29일, 하갈우리의 심각한 병력 부족을 고려하여, 스미스는 체스티 풀러 대령에게 코토리에서 북쪽으로 병력을 집결시켜 하갈우리 남쪽 도로를 열도록 명령했다. 제1해병연대의 G중대와 제31보병연대의 B중대, 제41(영국 해병) 코만도의 921명으로 구성된 특수 부대가 편성되었다. 이 부대는 지휘관인 더글러스 B. 드라이스데일 중령의 이름을 따서 "드라이스데일 특수 부대"라고 명명되었는데, 그는 또한 제41 코만도도 지휘했다.[36]

11월 29일 오후, 드라이스데일 특수 부대는 제60사단의 공격을 받으면서 코토리에서 북쪽으로 진격했다. 특수 부대의 경험은 후에 그 도로에 "지옥불 계곡"이라는 별명을 붙게 했다. 중국군의 공격이 계속되면서 특수 부대는 혼란에 빠졌고, 호송대 내 파괴된 트럭으로 인해 특수 부대는 두 부분으로 나뉘었다. 선두 부대는 11월 29일 밤에 하갈우리에 진입했지만, 후미 부대는 전멸했다. 특수 부대는 162명의 전사자와 실종자, 159명의 부상자를 냈지만, 하갈우리의 방어를 위해 300명의 보병을 투입했다.[36]

11월 30일, 후동리에서 증원 병력이 도착함에 따라, 수비대는 이스트 힐을 탈환하려 시도했다. 중국군 1개 중대가 격멸되었음에도 불구하고 모든 시도는 실패했다. 어둠이 내리자, 제58사단은 하갈우리를 점령하려는 마지막 시도로 남은 1,500명의 병력을 집결시켰다. 증강된 수비대는 공격 부대의 대부분을 전멸시켰고, 이스트 힐 주변의 방어선만 무너졌다. 중국군이 이스트 힐에서 진격하려 하자, 제31전차중대에 의해 격퇴되었다.[38]

12월 1일까지, 제58사단은 사실상 전멸했고, 나머지는 제9병단 예하 제26군으로부터의 증원을 기다리고 있었다. 쑹스룬은 제26군이 해병대가 유담리에서 철수하기 전에 도착하지 못해 좌절했다. 12월 1일 비행장이 개방되어, UN군은 증원 병력을 투입하고 전사자와 부상자를 후송할 수 있었다. 유담리의 해병대가 12월 4일에 철수를 완료하면서, 포위된 UN군은 흥남 항구를 향해 탈출을 시작할 수 있었다.

12월 6일에 돌파가 시작되었고, 제7해병연대가 후퇴 대열의 선봉에 섰고, 제5해병연대는 후방을 엄호했다. 제26집단군은 제76사단과 제77사단을 이끌고 학가리에 도착하여 제58사단과 제60사단을 교대했다. 제7해병연대가 학가리 남쪽에서 중공군 제76사단을 밀어내자, 제5해병연대가 학가리 방어선을 인수하고 동쪽 언덕을 제76사단으로부터 탈환했다. 돌파를 막기 위한 마지막 노력으로, 중국군 야간 공격이 시작되었고, 제76사단과 제77사단이 학가리 방어선을 공격했다. 해병대는 공격을 격퇴하여 막대한 피해를 입혔다.[57]

제7해병연대는 도로 주변의 고지를 점령하여 학가리와 고토리 사이의 도로를 열었다. 그러나 해병대가 철수하자마자 제77사단이 다시 고지를 점령하고 대열을 공격했다. 혼란스러운 전투가 벌어졌고 후퇴 속도가 늦춰졌다. 해병대 야간 전투기가 돌아와 중공군을 제압했고, 대부분의 차단 병력이 제거되었다. 12월 7일, 나머지 대열은 거의 어려움 없이 고토리에 도착했고, 마지막 부대원들은 그날 밤 고토리에 도착했다.[57]

학가리에서 제26집단군이 실패한 후, 중공군 최고 사령부는 제26집단군과 제27집단군에게 탈출하는 유엔군을 추격하라고 명령했고, 제20집단군에게 탈출로를 차단하도록 지시했다. 그러나 유담리와 학가리에서 제20집단군의 대부분이 파괴되면서, 고토리와 흥남 사이에는 제58사단과 제60사단의 잔존 병력만이 남았다. 쑹스룬은 이 병력들에게 펀치라인 고개에 참호를 구축하도록 명령하는 한편, 중요한 교량을 폭파하여 지형과 장애물이 제26집단군과 제27집단군이 후퇴하는 유엔군을 따라잡을 수 있기를 희망했다.[54]

힐 1081을 점령한 중공군 제180연대는 콘크리트 다리와 두 개의 임시 대체물을 폭파하여 다리가 수리 불가능하다고 믿었다. 이에 대응하여 제1해병대 제1대대가 남쪽에서 힐 1081을 공격했고, 수비병들이 마지막까지 싸웠지만 12월 9일에 언덕을 점령했다. 동시에 제7해병연대와 RCT-31이 북쪽에서 다리를 공격했지만 이미 참호에 얼어붙은 수비병과 마주쳤다.[56]

펀치라인 고개에서 흥남으로 가는 길이 막히자, 미군 제314수송비행단이 운용하는 8대의 C-119 플라잉 박스카를 사용하여 베일리 교 이동식 교량을 낙하산으로 투하했다. 약 5.49m 길이, 약 1315.42kg 무게의 교량은 각각 약 14.63m 낙하산을 사용하여 한 번에 한 개씩 투하되었다. 이 중 4개의 교량과 추가 나무 연장 부분이 해병대 전투 공병과 미국 육군 제58공병 트레드웨이 교량 중대에 의해 12월 9일에 성공적으로 재조립되어 유엔군이 진격할 수 있게 되었다. 중공군 제58사단과 제60사단은 기동에서 밀려났지만, 매복과 기습으로 유엔군의 진격을 늦추려 했다. 몇 주간의 전투 끝에 두 중국 사단의 병력은 합쳐서 200명밖에 남지 않았다. 마지막 유엔군은 12월 11일에 펀치라인 고개를 떠났다.[56]

철수 중 마지막 교전 중 하나는 추격하는 중공군 제89사단에 의한 수동에서의 매복이었으며, 제3보병사단의 태스크 포스 도그(Task Force Dog)가 격퇴했다. 갇힌 유엔군은 12월 11일 21:00에 흥남 방어선에 도착했다.[56]

4. 1. 중공군의 포위

11월 2일 수동 일대에서 미국 제1해병사단 7연대 1대대와 북한 인민군 344전차대대 잔존 병력 간의 전투가 벌어졌다. 이 전투에서 중공군 포로가 발견되면서 중공군[15]이 한국 전쟁에 개입한다는 첩보가 사실로 확인되었다. 하지만 당시 극동 사령부는 중공군이 소수 지원병일 것이라고 추측했다.[17] 실제로는 30만 명에 달하는 중공군이 이미 북한에 진입해 있었다.[18]

미 해병 7연대는 11월 7일부터 26일까지 하갈우리를 거쳐 유담리에 진출했고, 5연대는 하갈우리 북방, 1연대는 후방을 담당했다. 올리버 P. 스미스 사단장은 하갈우리에 보급품을 비축하고 활주로 건설을 지시했다. 한편, 서부전선에서 중공군은 미 8군과 미 10군단 제1해병사단을 공격하기 위해 병력을 배치했다.[20]

알몬드 소장의 명령으로 해병 1사단은 미 8군을 포위하고 있던 중공군을 격퇴하고 낭림산맥 서쪽으로 공격할 예정이었으나, 미 8군이 중공군의 공격으로 후퇴하면서 계획이 변경되었다. 중공군은 9병단 8개 사단 약 60,000여 명의 병력을 장진호에 집결시켰고, 이 중 3개 사단은 유담리, 1개 사단(80사단)은 미 제7보병사단 제31연대전투단을 공격할 준비를 했다.[21]

4. 2. 하갈우리 방어작전

제1해병연대 3대대가 하갈우리를 방어했다. 11월 28일, 육군, 해군, 해병대, 한국군 등 58개 부대 3,913명이 하갈우리에 있었는데, 대부분 10명 이하의 소규모 부대여서 통합 지휘가 필요했다. 오후 3시경, 3대대장 리지 중령이 하갈우리 방어작전 통합지휘관으로 임명되었다. 하갈우리 방어 정면은 약 2,200m였고, 제11해병포병연대 2대대 D포대가 지원했다.- 남서면 전투: H중대와 I중대가 주요 방어선을 담당했다. 11월 28일 밤 10시, 중공군 172연대가 H중대를 공격하여, 11월 29일 0시경 사단장 숙소까지 기관총 사격을 받았다. 0시 30분경, 공병과 운전병으로 구성된 예비대 약 50명이 역습하여 일부 지역을 회복하고 저지진지를 점령했다. I중대는 강화된 진지 덕분에 방어선을 유지했고, 아침 6시 30분에 주 저항선을 회복했다.[36]

- 동부고지(이스트 힐) 전투: 제1해병연대 G중대가 방어를 맡았으나, 고토리에서 하갈우리로 이동 중 중공군의 공격을 받았다. 제10전투공병대대 D중대[37]가 방어했으나, 11월 29일 새벽 2시, 중공군이 미 제10군단 사령부 경계부대인 한국군 1개 소대를 돌파하고 하갈우리 방어진지가 보이는 동부고지에 진지를 구축했다.[38] 포병과 박격포 지원으로 중공군 공격을 막았고, 활주로 공사는 계속되었다.

11월 30일, 미군은 동부고지 공격에 실패했고, 중공군은 I중대와 G중대를 공격했다. 영국 코만도 부대가 투입되어 12월 1일 새벽에 진지를 회복했다.

4. 3. 포위망 탈출

11월 30일, 미 8군단 보병 제2사단이 괴멸에 가까운 타격을 입고 후퇴하면서, 트루먼 대통령은 원자폭탄 사용 가능성을 시사했다.[50] 같은 날, 미 10군단은 제1해병사단에 하갈우리-수동 간 도로를 확보하고 하갈우리로 집결하라는 명령을 내렸다.[51] 이에 따라, 제5해병연대는 유담리 방어를, 제7해병연대는 하갈우리까지의 도로 개통을 담당하게 되었다.

12월 1일 아침, 미 해병사단은 제5해병연대 3대대를 선두로 하여 유담리-하갈우리 간 도로[52]를 통해 하갈우리로 철수를 시작했다.[53]

- 전위부대: 12월 1일 오전 9시, 해병 7연대 3대대는 1419고지와 1542고지를 공격했으나, 중공군 제79사단 235연대의 저항으로 동쪽 경사면에 진지를 구축했다. 중공군은 12월 1일 밤부터 다음날 새벽까지 제5해병연대 3대대를 공격하여 큰 타격을 입혔다.

- 측위부대: 제5해병연대 1대대는 북쪽에서, 제7해병연대 1대대는 1419고지에서 중공군의 공격에 대비했다. 제7해병연대 1대대는 야간 산악행군을 통해 1520고지 동쪽 경사면의 중공군을 격멸하고 12월 2일 새벽에 재편성을 완료했다.[54]

- 페이스 특수임무부대: 12월 1일, 페이스 중령은 3,000여 명의 병력을 이끌고 하갈우리로 철수하던 중, 중공군의 공격과 아군의 네이팜탄 오폭으로 큰 피해를 입었다. 페이스 중령을 포함한 부대원 대부분이 전사하고, 1,000여 명[55]만이 하갈우리에 도착했다.

12월 2일 새벽, 해병 7연대 1대대는 5일 동안 고립되었던 F중대 구출을 위해 1653고지(덕동산)를 공격하여 F중대와 합류했다.[56]

- 후위 부대: 제5해병연대 2대대는 1276고지에서 중공군과 능선 쟁탈전을 벌이며 차량종대의 통과를 엄호했다.

- 차량종대: 해병 포병 3개 대대(48문)와 차량 400~500대로 구성된 차량종대는 중공군의 소규모 공격을 받으며 후퇴했다.

12월 3일, 해병 7연대 1대대는 덕동고개 동쪽 고지를 점령하고, 해병 5연대 3대대와 합류했다. 11월 30일부터의 작전으로 전위대대는 약 56%의 병력을 손실했다.[57]

12월 4일, 해병 7연대 3대대가 하갈우리에 도착하면서 유담리에서의 철수가 완료되었다. 부상자 약 1,500명은 전원 후송되었으며, 대부분의 장비도 철수할 수 있었다. 같은 날, 대한민국 국군은 평양에서 철수했다.

12월 6일, 하갈우리 통신 중계설비와 야전활주로가 폐쇄되었다.

미 해병 1사단은 차량 1,000대를 이용해 중공군 포위망을 뚫고 하갈우리에서 고토리로 후퇴했다.

12월 7일, 1만여 명의 병력과 1천 대 이상의 차량이 고토리에 도착했다.

12월 9일, 미 10군단은 모든 유엔군에게 흥남지역 철수를 명령했다.[59]

12월 10일, 미 제1해병사단은 함흥에 도착했고, 이후 흥남항에서 유엔군 및 피난민의 해상 철수가 이루어졌다.

4. 4. 피해 및 전투 환경

미국 제1해병사단은 전사상자 3,637명, 비전투 전사상자 3,657명을 기록했고, 비전투 사상자 대부분은 동상 환자였다.[60] 중공군 9병단은 장진호 전투로 10월 15일부터 12월 15일까지 전사 25,000명, 부상 12,500명에 가까운 사상자가 발생했다.[61]양측 군대는 절반 이상이 심한 동상에 걸렸다. 당시 개마고원 장진호 일대는 고도 1,000m의 산악 지형으로, 낮 기온은 영하 20도, 밤 기온은 영하 32도였다.

당시의 혹독한 추위로 인해 중기관총은 반드시 부동액을 채워야 했고, 경기관총은 불발을 방지하기 위해 목표가 있건 없건 주기적으로 사격해야 했다. M1 소총은 윤활유가 얼어붙는 것을 막기 위해 엷게 발라야만 했다. 공중에서 투여되는 보급품도 땅 표면에 부딪혀 깨져서 탄약의 경우 25% 정도만 사용 가능했다. 차량도 일정 간격으로 가동하지 않으면 시동이 걸리지 않았다. 땅 표면도 두껍게 얼어있어 참호를 파거나 축성하는 일은 매우 힘든 일이었다. 가장 큰 문제는 동상 방지였는데, 전투나 작업 후 땀을 흘리면 발과 발싸개 사이에 얇은 얼음막이 생겨 양말을 갈아 신지 않으면 대부분 동상에 걸렸다. 부상자를 위한 수혈관이나 모르핀도 얼어버려 사용이 어려웠으며, 부상자를 위한 붕대도 함부로 갈 수 없었다.[62] 전투식량도 일일이 녹여 먹을 수 없어 얼음 조각이 있는 상태로 먹었기 때문에 전투 기간 내내 병들은 심한 장염과 설사에 시달렸다. 계속되는 전투로 침낭에 들어가 잠을 자는 것도 거의 불가능했는데, 적의 기습에 대비해 침낭 속에 잘 때에도 지퍼를 잠그는 것은 금지되었다.

미 해병대는 전사한 전우의 명예를 존중하여 죽음을 무릅쓰고 부상자와 시신을 회수하는 전통이 있다. 동료 전사자의 시신을 거두기 위해 또 다른 사상자가 발생하기도 하였다.[63]

당시 전시에 동원된 중공군 사단은 6,500명에서 8,000명으로 구성되었고, 포병은 미군의 공습 때문에 대부분 후방에 둔 채 투입되었다. 당시 중공군 9병단의 임무는 서부전선에서 미 8군단과 대치 중인 제13병단의 측면을 방어하고 장진호 부근의 미 10군단을 공격하는 것이었다. 중공군은 11월 초 미국 제1기병사단과의 전투 이후 미군 보병은 보급이 끊기면 전투 의지가 약화되고, 후방과 연결이 차단되면 후퇴하며, 야간 공격에 취약하다고 분석하였다.

5. 기타

- USS Chosin영어 : 장진(長津)을 일본식 발음으로 읽으면 초신이다. 한국 전쟁 당시 지도에는 일본식 발음으로 만들어진 군사 지도밖에 없었으므로 장진호 전투를 Battle of Chosin영어으로 불렀으며, USS Chosin영어은 이 전투명에서 유래한다. 타이콘데로가급 이지스 순양함의 이름으로 사용되었으며, 미 7함대 소속이다.[64]

- Chosin Few영어 : 장진호 전투의 생존자 모임으로, 1983년에 발족되었다. "장진호 전투에서 살아남은 몇 안 되는 전우"라는 뜻이다. 이들이 조직한 "장진호 전투 동상 위원회"의 노력으로, 1997년에 장진호 전투 생존 용사 4,000여 명이 미국 원호청의 동상 후유증 보상을 받게 되었다.[65]

- 미국에서 출간된 한국전쟁 관련 책들에는 장진호 전투가 상세하게 설명되어 있으며, 장진호 전투 자체에 관한 단행본도 3권이나 된다.

- 조지 W. 부시 대통령은 이 전투와 미국 해병대를 칭송하며, 미국 제1해병사단이 중공군 10개 사단에 포위되었지만 7개 사단을 격파하여 해병대의 전통을 세웠다고 언급했다.

- 일부 역사학자들은 장진호 전투를 격렬한 전투, 사상자 비율, 기상 조건 및 생존력 때문에 미국 역사상 가장 잔혹한 전투로 평가한다.

- 14일 동안 17개의 명예 훈장과 78개의 무공 십자 훈장이 수여되었으며, 이는 벌지 전투에 이어 두 번째로 많은 수치이다.

- 전투에 참전한 미국 참전용사들은 "장진호의 소수(Chosin Few영어)"라고 불리며, "고토리의 별(Star of Koto-ri영어)"로 상징된다.

'''이름과 기념물'''

- 제32 보병 연대는 "장진(Chosin영어)"이라는 별칭과 "어떤 역경에도 굴하지 않는다(Against All Odds영어)"라는 모토를 사용했다.

6. 대중문화에서의 장진호 전투

장진호 전투는 여러 영화와 다큐멘터리에서 다뤄졌다. 1951년 미국 해군이 제작한 다큐멘터리 영화 With the Marines: Chosin to Hungnam|위드 더 마린: 장진에서 흥남까지영어와 존 포드 감독의 This is Korea|디스 이즈 코리아영어가 제작되었다.[1] 1956년에는 Hold Back the Night|홀드 백 더 나잇영어이 제작되었다.[2] 2014년 한국 영화 국제시장에서는 장진호 전투를 배경으로 한 장면이 등장한다.[3] 2015년에는 American Heroes Channel|아메리칸 히어로즈 채널영어에서 Against the Odds, Bloody George at the Chosin Reservoir|어게인스트 디 오즈, 장진호의 블러디 조지영어를 방영했다.[4] 2016년에는 PBS의 American Experience|아메리칸 익스피리언스영어 시리즈에서 The Battle of Chosin|더 배틀 오브 초신영어을 방영했다.[5] 2015년에 공개된 나의 1945년한국어 시즌 1 에피소드 3 에서도 장진호 전투가 나온다.[6]

6. 1. 영화

7. 관련 도서

- 《브레이크 아웃 : 1950 겨울, 장진호 전투》, 마틴 러스(Martin Russ) 저, 임상균 역, 나남출판, [66]

- * 2001년 미국에서 출간돼 한국전쟁 관련 책 중에서 가장 큰 반향을 일으킨 책이다. 원제목은 《Breakout: The Chosin Reservoir Campaign, Korea 1950》(Penguin Books, 1999)이다.

- 《피의 낙동강 얼어붙은 장진호: 한국전쟁과 미 해병대》, 앤드루 기어(Andrew C. Geer), 정우사

- * 미 해병대의 전사를 다룬 책으로 미국 제1해병사단의 한국전 참전 기록이다. 원제목은 《New Breed》(Harper & Brothers, New York, 1952)이며, 출간 당시 한국의 정확한 지명 확인에 어려움이 있어 지명 표기에는 일부 불명확한 부분이 있다.

- 《콜디스트 윈터 - 한국전쟁의 감추어진 역사》, 데이비드 핼버스탬, 이은진, 정윤미 역, 살림

- * 압록강 근방에서 중공군이 대규모로 개입하고 그 결과 더글러스 맥아더와 연합군이 급작스럽게 패퇴했던 과정을 묘사한다.

- 《그들이 본 한국전쟁 1 - 항미원조 - 중국인민지원군》, 중국 해방군화보사 저, 노동환 역, 눈빛

- 《그들이 본 한국전쟁 2 - 미군과 유엔군 1945-1950》, 미 해외참전용사협회 저, 박동찬, 이주영 역, 눈빛, 원제는 《Pictorial History of the Korean War》(1951)이다.

- 장편소설 《얼어붙은 장진호》, 고산 고정일 저, 동서문화사

- 장편소설 《불과 얼음-장진호 혹한 17일》, 고산 고정일 저, 동서문화사[67][68]

- * 2007년에 나온 《얼어붙은 장진호》를 전면 개작한 소설이다.

참조

[1]

웹사이트

Words, words: North and South Korea's differing romanization

https://www.nknews.o[...]

2017-11-21

[2]

문서

[3]

뉴스

Texts of Accounts by Lucas and Considine on Interviews With MacArthur in 1954

https://www.nytimes.[...]

1964-04-09

[4]

웹사이트

Only God Was His Senior

https://archive.nyti[...]

[5]

웹사이트

The Firing of MacArthur

https://www.trumanli[...]

[6]

문서

[7]

웹사이트

69年ぶりに親のそばで眠る長津湖戦死の2人の米軍

https://www.donga.co[...]

2021-10-10

[8]

웹인용

Battle of the Chosin Reservoir - Korean War

https://www.britanni[...]

2017-08-09

[9]

서적

AN ''UNNECESSARY'' WAR

https://books.google[...]

Xlibris Corporation

[10]

서적

Down in the weeds : close air support in Korea

https://books.google[...]

DIANE Publishing

[11]

웹인용

Korean War

http://www.britannic[...]

Encyclopædia Britannica

2009-02-04

[12]

웹인용

The Chinese Failure at Chosin

http://www.koreanwar[...]

Korean War Project

1996-08

[13]

서적

Adventures of a Tennessean

https://books.google[...]

Author House

2013

[14]

서적

The Battle Rifle: Development and Use Since World War II

https://books.google[...]

McFarland

2014

[15]

문서

[16]

간행물

Two Strategic Intelligence Mistakes in Korea, 1950

https://www.cia.gov/[...]

CIA

2007-04-14

[17]

문서

[18]

서적

그들이 본 한국전쟁 1 - 항미원조 - 중국인민지원군

눈빛

[19]

문서

[20]

간행물

제2차 청천강지구 전투

http://ki.warmemo.co[...]

전쟁기념관

2004-10-18

[21]

문서

[22]

문서

[23]

문서

[24]

문서

[25]

문서

[26]

문서

[27]

문서

[28]

문서

[29]

문서

[30]

문서

[31]

문서

[32]

문서

[33]

문서

[34]

문서

[35]

문서

[36]

문서

[37]

문서

[38]

문서

[39]

문서

[40]

문서

[41]

문서

[42]

문서

[43]

문서

[44]

문서

[45]

문서

[46]

문서

[47]

문서

[48]

문서

[49]

서적

브레이크아웃

[50]

문서

[51]

문서

[52]

문서

[53]

문서

[54]

문서

[55]

문서

칼러로 보는 한국전쟁

[56]

문서

[57]

문서

[58]

문서

[59]

서적

피의 낙동강 얼어붙은 장진호 - 한국전쟁과 미 해병대

[60]

서적

피의 낙동강 얼어붙은 장진호 - 한국전쟁과 미 해병대

[61]

서적

브레이크아웃

[62]

문서

[63]

문서

[64]

뉴스

6·25 장진호전투 참전 미군/동상 후유증 47년 만에 보상

한국일보

1997-04-08

[65]

뉴스

포럼 정부가 외면한 납북자

문화일보

2002-09-23

[66]

뉴스

책/브레이크 아웃/마틴 러스 지음

한국일보

2004-05-22

[67]

웹사이트

DailyNK 파워인터뷰 출판인 고정일 '장진호 전투' 대서사를 말하다

http://www.dailynk.c[...]

[68]

웹사이트

알라딘 "불과 얼음"

http://www.aladin.co[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com