진눈깨비

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

진눈깨비는 지상 기온이 0°C 이상이고 상공 1500m가 -6°C 이상 -3°C 미만일 때 내리는 강수 현상이다. 차가운 상공에서 내리는 눈송이가 녹아 비가 되거나, 녹지 않은 눈과 비가 섞여 내리는 현상을 말하며, 기상 관측에서는 눈과 동일하게 취급된다. 습도, 눈송이 크기 등에 따라 융해층의 두께가 달라지며, 기상 레이더에서는 브라이트 밴드를 발생시켜 강수 강도를 과대 추정하는 문제가 있다. 진눈깨비는 비, 싸락눈, 눈의 혼합을 지칭하며, 국가별로 용어의 사용법이 다르다.

지상의 기온이 0°C 이상이고 상공 1500m가 -6°C 이상 -3°C 미만일 때 진눈깨비가 내리는 경우가 많다.[4] 비가 눈으로 바뀌거나, 그 반대의 경우에 잘 나타난다. 진눈깨비는 기상 관측 분류상 눈과 동일하게 취급된다. 예를 들어, 눈보다 먼저 진눈깨비가 처음으로 내렸을 때는 그것이 첫눈이 된다.

지상의 기온이 0°C 이상이고 상공 1500m가 -6°C 이상 -3°C 미만일 때 진눈깨비가 내리는 경우가 많다. 비가 눈으로 바뀌거나, 그 반대의 경우에 자주 관측된다. 진눈깨비는 기상 관측 분류상 눈과 동일하게 취급되어 기록된다. 예를 들어, 눈보다 먼저 진눈깨비가 처음 내렸을 때는 그것이 첫눈이 된다.

2. 형성

차가운 상공의 구름에서 내리는 눈송이는 기온이 높으면 녹아 비가 되지만, 다 녹지 않고 내리는 눈과 다 녹은 비가 함께 내리는 것을 진눈깨비라고 한다. 눈송이는 낙하하면서 기온 0℃(융점) 이상의 고도에 들어가면 녹기 시작하지만, 바로 녹지 않는다. 습도가 100% 미만에서는 눈송이의 승화에 의해 열이 빼앗기므로 기온 0℃ 이상에서도 녹지 않는 층(비융해층)이 생긴다. 그 바로 아래에는 녹기 시작한 눈송이 층(융해층)이 생긴다.[7]

습도가 낮을수록 승화나 증발에 의한 냉각 효과가 크다. 습도가 높을수록 녹는 데 시간이 걸리므로 융해층이 두꺼워지며, 눈송이가 크고 밀도가 높을수록 열용량이 커지기 때문에 융해층이 두꺼워진다. 융해층의 두께는 습도와 눈송이 크기에 따라 달라지는데, 습도가 100 - 80%에서 600m 전후, 직경 10mm에서 250m, 5mm에서 70m 등으로 추산되며, 실제 대기에서도 수백 m 정도로 나타난다.[7]

지상의 기온과 습도로부터 구하는 경험식이 있는데, 기상연구소 물리기상연구부(1984)에 의한 나가노현 마쓰모토시의 예에서는, 기온 T℃일 때, 습도가 -7.3T+96% 이상이면 눈이 녹기 시작하고, 습도가 % 이상이면 비가 된다.[7] 이 식의 계수는 지역에 따라 약간 차이가 있으며, 평균적인 눈송이 크기의 차이에 대응한다.

비 또는 눈 둘 다 가능성이 있는 날씨를 진눈깨비의 하나의 기준으로 삼으면, 겨울철 일본의 태평양 측 평야부에서는 상공 1500m (고층 일기도의 850hPa 상당)에서 0 ~ -3℃에서는 비 또는 눈, -3 ~ -6℃에서는 눈의 가능성이 높은 것을 참고할 수 있다.

기상 레이더의 관측 운용상, 진눈깨비에 해당하는 융해층은 눈이나 비보다 전파를 강하게 반사하는 브라이트 밴드를 발생시켜, 실제보다 강수 강도를 강하게 추정해 버리는 문제가 있다.

2. 1. 형성 조건

지상의 기온이 0°C 이상이고 상공 1500m가 -6°C 이상 -3°C 미만일 때 진눈깨비가 내리는 경우가 많다.[4] 비가 눈으로 바뀌거나, 그 반대의 경우에 잘 나타난다. 진눈깨비는 기상 관측 분류상 눈과 동일하게 취급된다. 예를 들어, 눈보다 먼저 진눈깨비가 처음으로 내렸을 때는 그것이 첫눈이 된다.

차가운 상공의 구름에서 내리는 눈송이는 기온이 높으면 녹아 비가 되지만, 다 녹지 않고 내리는 눈과 다 녹은 비가 함께 내리는 것을 진눈깨비라고 한다. 눈송이는 낙하하면서 기온 0℃(융점) 이상의 고도에 들어가면 녹기 시작하지만, 바로 녹지 않는다. 습도가 100% 미만에서는 눈송이의 승화에 의해 열이 빼앗기므로 기온 0℃ 이상에서도 녹지 않는 층(비융해층)이 생긴다. 그 바로 아래에는 녹기 시작한 눈송이 층(융해층)이 생긴다.[7]

습도가 낮을수록 승화나 증발에 의한 냉각 효과가 크다. 습도가 높을수록 녹는 데 시간이 걸리므로 융해층이 두꺼워지며, 눈송이가 크고 밀도가 높을수록 열용량이 커지기 때문에 융해층이 두꺼워진다. 융해층의 두께는 습도와 눈송이 크기에 따라 달라지는데, 습도가 100 - 80%에서 600m 전후, 직경 10mm에서 250m, 5mm에서 70m 등으로 추산되며, 실제 대기에서도 수백 m 정도로 나타난다.[7]

지상의 기온과 습도로부터 구하는 경험식이 있는데, 기상연구소 물리기상연구부(1984)에 의한 나가노현 마쓰모토시의 예에서는, 기온 T℃일 때, 습도가 -7.3T+96% 이상이면 눈이 녹기 시작하고, 습도가 39√(7.2-T)% 이상이면 비가 된다.[7] 이 식의 계수는 지역에 따라 약간 차이가 있으며, 평균적인 눈송이 크기의 차이에 대응한다.

비 또는 눈 둘 다 가능성이 있는 날씨를 진눈깨비의 하나의 기준으로 삼으면, 겨울철 일본의 태평양 측 평야부에서는 상공 1500m (고층 일기도의 850hPa 상당)에서 0 ~ -3℃에서는 비 또는 눈, -3 ~ -6℃에서는 눈의 가능성이 높은 것을 참고할 수 있다.

기상 레이더의 관측 운용상, 진눈깨비에 해당하는 융해층은 눈이나 비보다 전파를 강하게 반사하는 브라이트 밴드를 발생시켜, 실제보다 강수 강도를 강하게 추정해 버리는 문제가 있다.

2. 2. 융해층

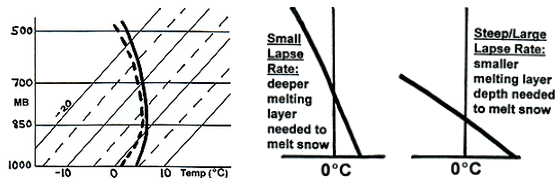

이 강수는 대기 하층의 기온이 물의 어는점보다 약간 높을 때 발생한다. 낮은 고도의 따뜻한 공기층(어는점 이하)의 깊이는 약 750-1500ft이며, 눈송이의 질량과 녹는 층의 온도 감률에 따라 달라진다. 비와 눈은 일반적으로 녹는 층의 깊이가 이 값 사이에 떨어질 때 섞이며, 비는 해당 범위 내에서 형성되기 시작한다.[4]

차가운 상공의 구름에서 내리는 눈송이는 기온이 높으면 녹아 비가 되지만, 다 녹지 않고 내리는 눈과 다 녹은 비가 함께 내리는 것을 진눈깨비라고 한다.

눈송이는 낙하에 따라 기온 0 ℃ (융점) 이상의 고도에 들어가면 녹기 시작하지만, 곧바로 녹지 않는다. 습도가 100% 미만에서는 눈송이의 승화에 의해 열이 빼앗기므로 기온 0℃ 이상에서도 녹지 않는 층(비융해층)이 생긴다. 또한 그 바로 아래에는 녹기 시작한 눈송이 층(융해층)이 생긴다.

습도가 낮을수록 승화나 증발에 의한 냉각 효과가 크다. 따라서 반대로 습도가 높을수록 녹는 데 시간이 걸리므로 융해층이 두꺼워지며, 눈송이가 크고 밀도가 높을수록 열용량이 커지기 때문에 마찬가지로 융해층이 두꺼워진다. 융해층의 두께는 13 mm의 눈송이(녹으면 관측되는 빗방울 중 가장 큰 클래스인 약 5 mm가 됨)이고 습도가 100 - 80%에서 600 m 전후, 직경 10 mm에서 250 m, 5 mm에서 70 m 등으로 추산되며, 실제 대기에서도 수백 m의 오더로 생각된다. 습도가 60%를 밑도는 낮은 습도에서는 눈송이가 승화에 의해 상당히 작아져 곧 녹기 때문에 융해층(진눈깨비 층)도 얇아진다. 또한, 기구를 이용한 상공 관측에서도 기온 0 - 5℃ 부근의 층에서 싸락눈이 관측된다[7].

지상의 기온과 습도로부터 구하는 경험식이 있다. 기상연구소 물리기상연구부(1984)에 의한 나가노현 마쓰모토시의 예에서는, 기온 T℃일 때, 습도가 % 이상이면 눈이 녹기 시작하고, 습도가 % 이상이면 비가 된다. 이 식의 계수는 지역에 따라 약간 차이가 있으며, 평균적인 눈송이 크기의 차이에 대응한다. 그래프로 나타냈을 때 두 식 사이에 있는 영역이 융해층(진눈깨비)에 해당한다[7].(cf.눈#눈·진눈깨비·비의 경계, 눈의 기준)

비 또는 눈 둘 다 가능성이 있는 날씨를 진눈깨비의 하나의 기준으로 삼으면, 예를 들어 겨울철 일본의 태평양 측 평야부에서는 상공 1500 m (고층 일기도의 850 hPa 상당)에서 0 - -3℃에서는 비 또는 눈, -3 - -6℃에서는 눈의 가능성이 높은 것을 참고할 수 있다. 경험식으로부터 비와 눈의 경계 부근의 기온·습도일 때 진눈깨비가 나타날 가능성이 있으며, 습도가 높을수록 잘 나타난다[7].

기상 레이더의 관측 운용상, 진눈깨비에 해당하는 융해층은 눈이나 비보다 전파를 강하게 반사하는 브라이트 밴드를 발생시켜, 실제보다 강수 강도를 강하게 추정해 버리는 문제가 있다.

3. 관측 및 기록

비가 얼거나 눈이 일부 녹아 다시 얼거나 하는 등 하여 싸락눈이 내리는 일이 있지만, 싸락눈이 내리고 있을 때는 비와 눈이 내리고 있어도 날씨 기록은 싸락눈이 된다.

1977년 2월 17일에 일본 오키나와현 구메섬 (기상청 오키나와 기상대 구메지마 기상관측소)에서 진눈깨비를 관측했으며, 이는 오키나와현에서 사상 유일한 공식 눈 기록이다. 진눈깨비를 관측한 경우, 눈이 내린 경우에 포함된다. 예를 들어, 매일의 일기 기록에서 도출되는 연간 강설 일수에 포함된다. 또한, 첫눈에도 포함되기 때문에 겨울이 되어 "눈"보다 먼저 "진눈깨비"가 내릴 때도 첫눈이 된다.

오키나와현은 일본에서 유일하게 근대 관측이 시작된 이래 적설을 관측한 적이 한 번도 없는 도도부현이지만, 진눈깨비는 과거 2회(3예) 관측되었다. 1977년 2월 17일의 구메지마 (오키나와 기상대 구메지마 측후소), 그리고 2016년 1월 24일의 본섬 (나고시)과 구메지마이다.

기상청은 관구 기상대에서는 날씨와 대기 현상의 육안 관측을 하고 있다. 자동 기상 관측 장치를 도입한 곳(아메다스와 대부분의 지방 기상대)에서는 기온과 습도 등으로 강수가 눈, 진눈깨비, 비 중 어느 것인지 판정(강설/강수 판별)하고 있으며, 싸락눈이나 우박 등의 대기 현상 기록은 폐지하고 있다.

일기 예보에서 눈이나 비가 아닌 진눈깨비를 정확하게 예보하는 것은 어렵다고 여겨진다. 기상청의 예보문 표현에서 진눈깨비를 포함한 눈, 비 양쪽의 가능성이 있을 때는 비 확률이 95% 이상이면 "비", 95% 미만 50% 이상이면 "비 또는 눈", 50% 미만 5% 이상이면 "눈 또는 비", 5% 미만이면 "눈"으로 한다.

국제 기상 통보식의 날씨 보고에서는 뇌우성(대류성의 적란운 등에서 내리는)인지 아닌지, 관측 시에 내리고 있는지 그치고 있는지, 3단계의 진눈깨비의 강도, 벼락을 동반하는지 여부 등의 조합으로 구분된다.[8]

라디오 기상 통보 등의 일본식 날씨 그림에서 진눈깨비의 날씨 기호는 윗부분이 눈, 아랫부분이 비의 기호를 합쳐 놓은 형태이다.

항공 기상의 통보식[9]에서는 "강수 현상" 란에서 눈을 나타내는 SN과 비를 나타내는 RN을 병용하여 RASN(또는 SNRA)로 보고한다.

3. 1. 한국의 진눈깨비 관측

지상의 기온이 0°C 이상이고 상공 1500m가 -6°C 이상 -3°C 미만일 때 진눈깨비가 내리는 경우가 많다. 비가 눈으로 바뀌거나, 그 반대의 경우에 자주 관측된다. 진눈깨비는 기상 관측 분류상 눈과 동일하게 취급되어 기록된다. 예를 들어, 눈보다 먼저 진눈깨비가 처음 내렸을 때는 그것이 첫눈이 된다.

비가 얼거나 눈이 일부 녹아 다시 얼거나 하는 등 하여 싸락눈이 내리는 일이 있지만, 싸락눈이 내리고 있을 때는 비와 눈이 내리고 있어도 날씨 기록은 싸락눈이 된다.

1977년 2월 17일에 일본 오키나와현 구메섬 (기상청 오키나와 기상대 구메지마 기상관측소)에서 진눈깨비를 관측했으며, 이는 오키나와현에서 사상 유일한 공식 눈 기록이다. 진눈깨비를 관측한 경우, 눈이 내린 경우에 포함된다. 예를 들어, 매일의 일기 기록에서 도출되는 연간 강설 일수에 포함된다. 또한, 첫눈에도 포함되기 때문에 겨울이 되어 "눈"보다 먼저 "진눈깨비"가 내릴 때도 첫눈이 된다.

오키나와현은 일본에서 유일하게 근대 관측이 시작된 이래 적설을 관측한 적이 한 번도 없는 도도부현이지만, 진눈깨비는 과거 2회(3예) 관측되었다. 1977년 2월 17일의 구메지마 (오키나와 기상대 구메지마 측후소), 그리고 2016년 1월 24일의 본섬 (나고시)과 구메지마이다.

기상청은 관구 기상대에서는 날씨와 대기 현상의 육안 관측을 하고 있다. 자동 기상 관측 장치를 도입한 곳(아메다스와 대부분의 지방 기상대)에서는 기온과 습도 등으로 강수가 눈, 진눈깨비, 비 중 어느 것인지 판정(강설/강수 판별)하고 있으며, 싸락눈이나 우박 등의 대기 현상 기록은 폐지하고 있다.

일기 예보에서 눈이나 비가 아닌 진눈깨비를 정확하게 예보하는 것은 어렵다고 여겨진다. 기상청의 예보문 표현에서 진눈깨비를 포함한 눈, 비 양쪽의 가능성이 있을 때는 비 확률이 95% 이상이면 "비", 95% 미만 50% 이상이면 "비 또는 눈", 50% 미만 5% 이상이면 "눈 또는 비", 5% 미만이면 "눈"으로 한다.

국제 기상 통보식의 날씨 보고에서는 뇌우성(대류성의 적란운 등에서 내리는)인지 아닌지, 관측 시에 내리고 있는지 그치고 있는지, 3단계의 진눈깨비의 강도, 벼락을 동반하는지 여부 등의 조합으로 구분된다.[8]

라디오 기상 통보 등의 일본식 날씨 그림에서 진눈깨비의 날씨 기호는 윗부분이 눈, 아랫부분이 비의 기호를 합쳐 놓은 형태이다.

항공 기상의 통보식[9]에서는 "강수 현상" 란에서 눈을 나타내는 SN과 비를 나타내는 RN을 병용하여 RASN(또는 SNRA)로 보고한다.

3. 2. 일기 기호

지상 일기 분석의 일기 기호에서는 14종류가 진눈깨비를 나타낸다.[8] 종류는 다음과 같다.

일본식 일기도에서의 진눈깨비의 일기기호는 상반분이 눈, 하반신이 비의 기호를 서로 더한 것이 되어 있다.

진눈깨비를 관측한 경우, 눈이 내린 경우에 산입된다. 예를 들어, 매일의 일기 기록에서 도출되는 연간 강설 일수에 포함된다. 또한, 첫눈에도 카운트되기 때문에 겨울이 되어 "눈"보다 먼저 "진눈깨비"가 내릴 때도 첫눈이 된다.

국제 기상 통보식의 날씨 보고에서는 뇌우성(대류성의 적란운 등에서 내리는)인지 아닌지, 관측 시에 내리고 있는지 그치고 있는지, 3단계의 진눈깨비의 강도, 벼락을 동반하는지 여부 등의 조합으로 구분된다.[8]

라디오 기상 통보 등의 일본식 날씨 그림에서 진눈깨비의 날씨 기호는 윗부분이 눈, 아랫부분이 비의 기호를 합쳐 놓은 형태이다.

항공 기상의 통보식[9]에서는 "강수 현상" 란에서 눈을 나타내는 SN과 비를 나타내는 RN을 병용하여 RASN(또는 SNRA)로 보고한다.

4. 용어

대부분의 영연방 국가에서 이 강수 유형은 일반적으로 '''진눈깨비'''로 알려져 있다.[2] 그러나 미국 국립 기상청은 ''진눈깨비''라는 용어를 싸락눈을 지칭하는 데 사용한다.[3]

"진눈깨비"의 어원에 대해서는 물싸라기(みずあられ)나 물내림(みずふる), 물첨벙(みずそ히たれ)에서 유래되었다는 설, 비싸라기(さめあられ), 얼음가랑비(ひさめ)가 변형되었다는 설이 있다。

진눈깨비 덩어리에 비유한 파생어로, 빙수에 시럽을 뿌린 것을 "진눈깨비"라고 부르기도 하며, 무즙의 이칭을 "진눈깨비"라고 한다。

4. 1. Wintry showers/mixes

'''진눈깨비'''는 다소 비공식적인 기상학 용어로, 주로 영국에서 사용되며, 비, 싸락눈, 눈의 다양한 혼합을 동시에 지칭한다. 이 용어에 대한 "공식적인" 정의는 없지만, 영국에서는 지면에 눈이 상당량 쌓여 있을 때는 사용되지 않는다. 지면의 온도가 0°C 이상일 때 자주 사용되며, 표면 근처의 기온이 0°C보다 약간 낮더라도 눈이 쌓이는 것을 방지한다. 하지만 이 경우에도, 내리는 강수는 일반적으로 눈 외에 다른 것을 포함해야 한다.미국에서 '''진눈깨비 혼합'''은 일반적으로 어는 비, 우박, 눈의 혼합을 의미한다.[5] 영국에서의 용법과 달리, 미국에서는 공기와 지면 온도가 모두 0°C 이하일 때 주로 사용된다. 또한, 얼음과 눈의 일부 표면 축적이 예상될 때 일반적으로 사용된다. 겨울 동안, 폭풍 시스템 주변의 시계 반대 방향 바람이 시스템 앞에 따뜻한 공기를 북쪽으로 가져오고, 뒤에 찬 공기를 다시 남쪽으로 가져오면서 단일 겨울 폭풍 동안 진눈깨비 혼합의 전형적인 여러 혼합 강수 유형에 의해 넓은 지역이 영향을 받을 수 있다. 대부분의 경우, 따뜻한 공기가 북쪽으로 이동하고 후퇴하는 찬 공기 위에 위치한 온난 전선에서 진눈깨비 혼합이 발생하여 눈이 우박, 어는 비, 마침내 비로 변한다. 반대 전환도 떠나는 저기압 시스템 뒤에서 발생할 수 있지만, 강수가 비에서 눈으로 직접 얼거나, 다시 전환되기 전에 멈추는 것이 더 일반적이다.

5. 기타

5. 1. 어원

"진눈깨비"의 어원에 대해서는 물싸라기(みずあられ)나 물내림(みずふる), 물첨벙(みずそひたれ)에서 유래되었다는 설, 비싸라기(さめあられ), 얼음가랑비(ひさめ)가 변형되었다는 설이 있다. 빙수에 시럽을 뿌린 것이나 무즙을 "진눈깨비"라고 부르기도 한다.5. 2. 파생어

"진눈깨비"의 어원에 대해서는 물싸라기(みずあられ)나 물내림(みずふる), 물첨벙(みずそひたれ)에서 유래되었다는 설, 비싸라기(さめあられ), 얼음가랑비(ひさめ)가 변형되었다는 설이 있다. 빙수에 시럽을 뿌린 것이나 무즙의 이칭을 "진눈깨비"라고 한다.참조

[1]

웹사이트

Rain and snow mixed - AMS Glossary

http://glossary.amet[...]

Glossary.ametsoc.org

2019-06-13

[2]

웹사이트

SLEET | meaning in the Cambridge English Dictionary

http://dictionary.ca[...]

Dictionary.cambridge.org

2019-06-13

[3]

웹사이트

Glossary - NOAA's National Weather Service

http://w1.weather.go[...]

W1.weather.gov

2019-06-13

[4]

웹사이트

Determining Winter Precipitation Type

http://www.crh.noaa.[...]

National Oceanographic and Atmospheric Administration

[5]

웹사이트

wintry mix - Definition of wintry mix in English by Lexico Dictionaries

https://www.lexico.c[...]

[6]

간행물

『気象観測の手引き』

2007

[7]

간행물

気象研究所物理気象研究部(1984)

[8]

문서

SYNOP・海上実況気象通報式などに用いる96種天気

[9]

문서

METARや運航用飛行場予報気象通報式TAF

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com