홍경래의 난

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

2. 배경

조선 후기에는 사회·경제적 역량이 성장하면서 여러 사회 모순에 대한 저항 분위기가 확산되었다. 교육 기회가 늘어나 지식인이 양산되고, 경제력을 바탕으로 무사로서 입신하려는 사람들도 많아졌다. 평안도는 활발한 상업 활동으로 경제가 빠르게 발전하고 역동적인 사회상을 보였으나, 중앙 정치 권력에서 소외되었고 지역민에 대한 차별 대우가 있었다.

어린 나이에 왕위에 오른 순조는 정순왕대비(영조의 계비)가 왕대비로서 국정을 좌우하였다. 순조의 정치 개혁 노력에도 불구하고, 기본적인 통치 원칙은 악화되었다. 과거 시험이 문란해지고, 정부 인사 행정의 부패가 만연하여 사회 혼란과 백성들의 폭동이 발생하였다.[1]

2. 1. 사회·경제적 역량 성장

조선 후기, 상공업 발달과 농업 생산력 증대로 사회·경제적 역량이 성장하였다. 교육 기회가 늘어나면서 지식인이 많아지고, 경제력을 바탕으로 무사가 되어 입신하려는 사람들도 늘어났다. 이에 정부에서는 문무 과거 급제자를 크게 늘렸지만, 기존의 관직 체제와 인재 등용 방식으로는 이들을 모두 포섭할 수 없어 불만 세력이 점차 증가하였다. 특히 평안도는 활발한 상업 활동을 바탕으로 빠른 경제 발전과 역동적인 사회상을 보이고 있었으나, 중앙 정치 권력으로부터 소외되었고 지역민에 대한 차별 대우가 있었다.2. 2. 과거 제도의 문제점

조선 후기에는 사회·경제적 역량이 성장하면서 여러 사회 모순에 대한 저항 분위기가 확산되었다. 교육 기회가 늘어나 지식인이 많아지고, 경제력을 바탕으로 무예를 통해 출세하려는 사람들도 늘어났다. 이에 정부는 문과와 무과 과거 급제자를 크게 늘렸지만, 기존의 관직 체제와 인재 등용 방식으로는 이들을 모두 포용할 수 없어 불만 세력이 증가했다. 특히 평안도는 활발한 상업 활동으로 경제가 빠르게 발전하고 사회상이 역동적이었으나, 중앙 정치 권력에서 소외되고 지역민에 대한 차별 대우가 있었다.[1]2. 3. 평안도 지역의 특수성

조선 후기에는 사회·경제적인 역량이 성장하면서 여러 사회 모순에 대한 저항 분위기가 확산되었다. 교육 기회가 늘어나 지식인이 많아지고, 경제력을 바탕으로 무예를 통해 출세하려는 사람들도 늘어났다. 이에 정부는 문과와 무과 과거 급제자를 늘렸지만, 기존 관직 체제와 인재 등용 방식으로는 이들을 모두 포용할 수 없어 불만 세력이 증가했다. 특히 평안도는 활발한 상업 활동으로 경제가 빠르게 발전하고 역동적인 사회상을 보였으나, 중앙 정치 권력에서 소외되고 지역민에 대한 차별 대우가 있었다.3. 원인

조선 순조 재위 당시, 정순왕후의 수렴청정으로 인해 정치 기강이 문란해지고, 과거 제도의 부패와 삼정의 문란이 심화되면서 백성들의 불만이 고조되었다.[1] 이러한 사회적 혼란 속에서, 평안도 지역에 대한 차별과 경제적 어려움은 홍경래의 난이 일어나는 주요 원인이 되었다.

표면적인 이유로는 조선 시대에 서북인을 문무 고관에 등용하지 않은 점을 들 수 있다. 홍경래는 격문에서 임진왜란 때 서북인의 공과 정봉수와 같은 충신, 선우협, 홍경우와 같은 재사가 있었음에도 조정에서 이들을 등용하지 않았고, 권문세가의 노비들조차 서북인을 '평안도 놈'[2]이라고 멸시하는 현실을 비판했다.[3]

그러나, 조선에서 정책적으로 서북인을 차별하지는 않았다는 주장도 있다. 선조 때 이이가 서북인 출신 지방관이 적은 것을 지적하며 지방 인재 등용을 주장한 것이 그 증거이다. 따라서 홍경래는 중앙 정계 진출이 어려운 서북인의 불만을 이용하여 민심을 얻고자 이러한 차별 문제를 내세웠다는 해석도 있다.

다른 기록에서는 과거 제도의 부패로 권문세가 자제들은 무능해도 급제하고, 평안도 사람들은 차별받는 현실이 홍경래로 하여금 반란을 결심하게 했다고 전한다.

이외에도 여러 요인들이 복합적으로 작용했다.

김선주(Sun Joo Kim)는 평안도 출신에 대한 차별을 주요 원인으로 보았으나, 안데르스 칼슨(Anders Karlsson)은 이에 동의하지 않았다. 칼슨은 고전 중국어로 쓰인 선언문이 문맹률이 높았던 당시 사람들에게 이해하기 어려웠을 것이며, 선언문의 주된 목적은 반란의 정당성을 확보하고 교육받은 엘리트 계층의 지지를 얻는 것이라고 주장했다. 그는 예언서의 중요성을 강조했지만, 여러 잠재적 원인들의 상대적 중요성은 여전히 남아 있다고 결론지었다.

3. 1. 서북인 차별 문제

조선 시대에는 서북 출신 인물을 문무 고관으로 등용하지 않는 관행이 있었다. 홍경래는 격문에서 임진왜란 때 서북인의 공과 정봉수와 같은 충신, 선우협·홍경우와 같은 재사가 있었음에도 조정에서 이들을 등용하지 않았고, 권문세가의 노비들조차 서북인을 '평안도 놈'[2]이라고 멸시하는 현실을 비판했다.[3]조정에서 서북인을 요직에 임용하지 않은 것은 사실이나, 이것이 정책적인 차별은 아니었다는 주장도 있다. 선조 때 이이가 서북인 출신 지방관이 적은 것을 지적하며 지방 인재 등용을 주장한 것이 그 증거이다. 홍경래는 중앙 정계 진출이 어려운 서북인의 불만을 이용하여 민심을 얻고자 이러한 차별 문제를 내세웠다는 해석도 있다.

다른 기록에는 과거 제도의 부패로 인해 권문세가 자제들은 무능해도 급제하고, 평안도 사람들은 차별받는 현실이 홍경래로 하여금 반란을 결심하게 했다고 기록되어 있다.

반란군 선언문에는 "중앙 정부는 평안도를 썩은 땅처럼 버렸고, 권세가의 노예들조차 평안도 사람들을 “평안도 출신 천한 무리”라고 불렀다"라는 내용이 있는데, 이는 당시 서북인 차별이 심각했음을 보여준다.

3. 2. 과거 제도의 부패

조선 순조 때 과거 제도는 부패하여 권문세가의 자제들은 무능하더라도 급제하는 경우가 많았다. 반면, 실력 있는 평민이나 평안도 출신들은 차별받아 과거에 합격하기 어려웠다. 홍경래 역시 과거 시험에서 여러 번 낙방했는데, 급제자 명단을 보면 대부분 귀족 자제들이었다. 특히 평안도 출신이라는 이유로 차별받는 현실에 홍경래는 큰 불만을 품고 개혁을 꿈꾸게 되었다.[2]3. 3. 기타 요인 (영어 문서)

홍경래의 난은 여러 사회적, 정치적, 경제적, 지적 요인들이 복합적으로 작용한 결과였다. 김선주(Sun Joo Kim)는 다음과 같은 요인들을 제시했다.- 평안도 농민들의 빈곤과 불만: 평안도는 다른 지역에 비해 토양이 비옥하지 못했고, 잦은 악천후로 흉작이 발생했다. 그럼에도 고금리 대출이 성행하여 농민들의 삶은 더욱 어려웠다.[2]

- 높은 세율: 부유한 지주들은 곡물이나 금전 대출 형태로 높은 세금을 부과했고, 이는 고금리로 상환해야 했기에 농민들에게 큰 부담이 되었다.[3]

- 국경 무역 정책과 세금: 중국 수입품에 대한 국경 무역 정책과 세금은 평안도 상인들에게 부정적인 영향을 미쳤다.[3]

- 예언서의 유행: 정감록과 같은 예언서들은 조선 왕조의 몰락과 새로운 왕조의 등장을 예고하며 민심을 흔들었다.[3]

- 양반 간 경쟁: 조선 정부는 정치적 통합을 위해 남부 양반들을 평안도로 이주시켰는데, 이는 기존 양반들과 새로운 양반들 사이에 긴장을 유발했다.[3]

- 평안도 출신 차별: 조선 조정은 평안도 출신 고위 관료 시험 합격자들을 차별했다.[3]

김선주는 이 중 평안도 출신에 대한 차별을 주요 원인으로 보았다. 반란군 선언문에는 "중앙 정부는 (평안도를) 썩은 땅을 버리듯 버렸다. 권세가의 노예들조차 (평안도) 사람들을 보면 언제나 “(평안도) 출신 천한 무리”라고 불렀다."라는 내용이 담겨 있어 평안도민들의 분노와 좌절감을 보여준다.

그러나 안데르스 칼슨(Anders Karlsson)은 이러한 평가에 동의하지 않았다. 그는 선언문이 고전 중국어로 쓰여 문맹률이 높았던 군대나 지도자들이 이해하기 어려웠을 것이라고 주장했다. 그는 선언문의 주된 목적이 반란의 정당성을 확보하고 교육받은 엘리트 계층의 지지를 얻는 것이라고 보았다. 칼슨은 예언서의 중요성을 강조했지만, 여러 잠재적 원인들의 상대적 중요성은 여전히 남아 있다고 결론지었다.

홍경래는 풍수지리적으로 길한 장소를 찾고 혁명 이념을 전파하며 반란 지지 기반을 마련했다. 그는 두 가지 주장을 통해 지지자를 확보했다.

1. 천명(天命) 사상: 유교 교리에 따르면 백성들의 고난과 자연재해는 통치 왕조가 천명을 잃었다는 징후였다. 정부 부패, 기근, 겨울 번개, 지진 등은 왕조 교체의 정당성을 뒷받침했다.[2]

2. 정감록 예언: 정감록에는 왕조 몰락과 새로운 왕조 건설이 예언되어 있었다. 이 책은 정(鄭)씨 성을 가진 진인(眞人)이 군대를 이끌고 변화를 가져올 것이라고 예언했고, 반란 선동자들은 추종자들이 진인 정씨 군대의 선봉대가 될 것이라고 주장했다.

4. 계획

홍경래는 가산 출신으로 재략이 풍부하고 풍수지리를 업으로 삼았던 우군칙, 가산 역속(驛屬) 출신의 부호 이희저(李禧著), 뛰어난 문재(文才)를 지녔던 곽산 진사 김창시(金昌始) 등을 심복으로 삼아 거사에 참여시켰다.[1] 태천의 김사용(金士用), 곽산의 홍총각, 개천의 이제초(李濟初) 등도 지휘부에 합류했으며, 그 아래에는 평양의 양시위(楊時緯), 영변의 김운룡(金雲龍) 등 장사들이 선봉장 겸 군사 지도자로 나섰다.[1] 이들은 주로 평안도 남부와 황해도 출신이었다.[1]

박천의 김혜철(金惠哲), 안주의 나대곤(羅大坤) 등 상인들은 자금 조달과 군졸 모집을 담당했고, 철산의 정경행(鄭敬行), 선천의 유문제(劉文濟) 등 청천강 이북 지역의 명망가와 행정 실무자들은 내응 세력으로 포섭되었다.[1]

홍경래는 가산 대령강 인근 다복동(多福洞)에 비밀 군사 기지를 세우고, 금광 채굴을 구실로 유민들을 모아 장정 일꾼으로 훈련시켰다.[1]

1811년(순조 11년) 큰 흉년으로 민심이 흉흉해지자, 이들은 스스로 평서대원수라 칭하고 봉기를 일으켰다. 우군칙을 참모로 한 본대는 가산·박천을 함락시킨 후 한양으로 남진하고, 김사용을 부원수, 김창시를 참모, 박성간(朴聖幹)을 병참장으로 한 부대는 곽산·정주를 점령하고 선천 이서의 여러 고을을 함락시킨 후 안주를 공략할 계획이었다.[1]

4. 1. 홍경래의 역할

홍경래는 거사를 결심한 후, 전국을 돌아다니며 부호와 명사들과 교류하며 봉기를 위한 기반을 다졌다.[1] 그는 풍수지리가로 활동하며 사람들에게 혁명 이념을 전파했다.홍경래는 혁명을 지지하는 사람들을 모으기 위해 두 가지 주장을 펼쳤다.

# 유교 사상에 따르면 백성들의 고통과 최근의 자연재해는 왕조가 하늘의 뜻을 잃었다는 징조였다. 정부의 부패, 기근, 겨울 번개, 지진 등은 왕조 교체의 순환과 관련이 있었다.

# 정감록에는 오래전부터 왕조의 몰락과 새로운 왕조의 건설이 예언되어 있었다. 이 책은 정(鄭)씨 성을 가진 진인(眞人)이 군대를 이끌고 이러한 변화를 가져올 것이라고 예언했다. 심지어 1812년이라는 구체적인 연도까지 예언되었다고 주장되었다. 반란 선동자들은 추종자들이 진인 정씨 군대의 선봉대가 될 것이라고 주장하며, 정씨 성을 가진 사람을 명목상의 지도자로 내세웠다.

'''1810년 12월부터 1812년 1월까지:''' 홍경래와 우군칙이 청룡사에서 다시 만나면서 반란 준비가 시작된 것으로 보인다. 홍경래는 《정감록》의 예언을 நிறைவே(이루기) 위해 정씨 성을 가진 정철인(Chŏng Chemin)이라는 인물을 반란의 명목상 지도자로 내세웠다. 또한, 수천 명의 명나라 군대가 비밀리에 주둔하고 있으며 반란이 시작되면 합류할 것이라고 주장했다. 이러한 주장은 실현되지 않았지만, 사람들을 모으는 데 큰 도움이 되었다.

반란 가담자들은 양반 조직 내의 인맥과 친분을 이용하여 비밀 동조자와 현장 지휘관들의 네트워크를 모집했다. 이들은 반란에 필요한 물자를 구입하기 위한 자금을 모으는 데에도 중요한 역할을 했다. 일반 병사들은 금광 채굴자를 모집한다는 광고를 통해 모집되었다. 당시 기근으로 인해 많은 농민과 행상들이 일자리를 찾고 있었기 때문에 효과적인 방법이었다. 심지어 몰락한 양반들조차 이 광고에 응했다.

그들은 다복(多福) 마을에 비밀 기지를 세웠다. 홍경래는 어머니, 아내, 아들, 형제, 조카 등 가족들을 이곳으로 이주시켰다. 이곳에서 김사용이 이끄는 군대와 홍총각이 이끄는 군대 두 개가 편성되어 군복과 무기를 갖추었다.

4. 2. 핵심 인물

가산 출신 우군칙은 재략이 풍부하고 풍수복좌를 업으로 삼았다. 이희저는 가산 역속(驛屬) 출신으로, 졸지에 부를 쌓아 무과에 급제하였다. 곽산 진사 김창시는 뛰어난 문재(文才)를 지녔다. 태천 출신 김사용과 곽산 출신 홍총각은 반란군 지도자로 활약했다.4. 3. 지휘부 및 참여 세력

홍경래의 난 지휘부는 가산 출신으로 재략이 풍부했던 우군칙, 가산 역속(驛屬) 출신 부호 이희저(李禧著), 문재(文才)가 뛰어났던 곽산 진사 김창시(金昌始) 등이었다. 태천의 김사용(金士用), 곽산의 홍총각, 개천의 이제초(李濟初) 등도 지휘부에 포함되었으며, 그 아래에는 평양의 양시위(楊時緯), 영변의 김운룡(金雲龍) 등 장사들이 선봉장 겸 군사 지도자로 참여했다.[1] 이들은 주로 평안도 남부와 황해도 출신으로, 홍경래의 조직 활동을 통해 합류하였다.[1]박천의 김혜철(金惠哲), 안주의 나대곤(羅大坤) 등 상인들도 참여했는데, 이들은 자금 조달과 군졸 모집에 큰 역할을 담당했다.[1] 철산의 정경행(鄭敬行), 선천의 유문제(劉文濟) 등 청천강 이북 지역의 명망가와 행정 실무자들은 내응 세력으로 포섭되어 봉기군을 지원하고 자기 지역의 행정을 맡았다.[1]

다음은 주요 지휘부 및 참여 세력에 관한 표이다.

4. 4. 비밀 군사 기지

홍경래는 가산 다복동(대령강 인근)에 비밀 군사 기지를 건립하였다. 이곳에서 금광 채굴을 명목으로 유랑민들을 끌어모아 장정 일꾼으로 훈련시켰다. 거사 전부터 이들을 이곳으로 이동시켜 군사 훈련을 실시했다.1810년 홍경래와 우군칙은 청룡사에서 다시 만나 반란을 준비했다. 이들은 다복 마을에 비밀 기지를 세우고, 홍경래는 가족들을 그곳으로 이주시켰다. 그곳에서 김사용과 홍충각이 이끄는 두 부대가 편성되어 군복과 무기를 갖추었다.

5. 전개

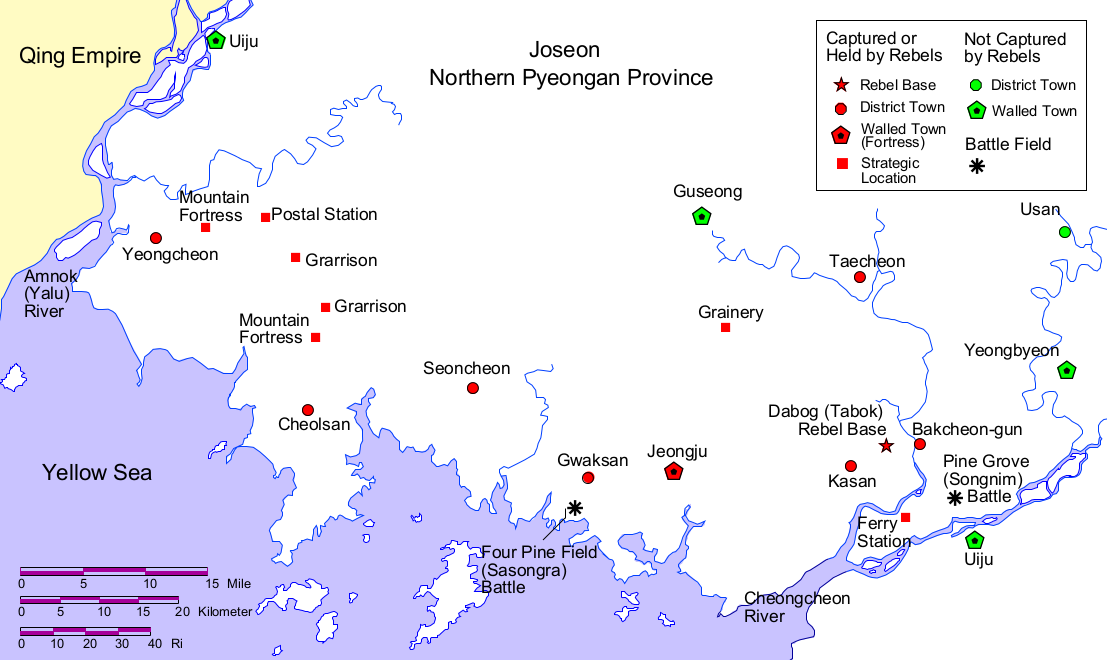

1811년 음력 12월 18일(양력 1812년 1월 31일) 가산군에서 시작된 봉기는 청천강 이북 지역으로 빠르게 확산되었다. 홍경래는 평서대원수로서 본대를 이끌고 안주 방면으로, 김사용은 부원수로서 의주 방면으로 진격했다. 봉기군은 가산군, 박천, 태천을 별다른 저항 없이 점령했고, 북진군은 곽산, 정주를 거쳐 선천, 철산, 용천까지 점령하며 의주를 위협했다.[2]

그러나 봉기군은 영변에서 내응 세력이 발각되면서 어려움을 겪었고, 안주 공략을 위한 송림리 전투와 곽산 사송평 전투에서 패배하면서 정주성으로 후퇴하여 농성하게 되었다.

중앙 정부는 순무영을 설치하고 이요헌(李堯憲)을 양서순무사로, 박기풍(朴基豊)을 중군으로 삼아 진압군을 편성했다. 이들은 1812년 2월 13일(음력 1월 3일) 정주성에 도착하여 포위 작전을 개시했다.

정주성은 완전히 고립되었고, 관군은 유리한 상황에서 봉기군을 압박했다. 5월 29일(음력 4월 19일) 정부군은 땅굴을 파고 들어가 화약으로 성벽을 폭발시키고 성내로 돌입하여 정주성을 함락시켰다. 홍경래는 전투 중 사망하고, 우군칙·홍총각 등은 처형되었다. 이로써 5개월간 지속된 난은 막을 내렸다.

5. 1. 봉기 시작 (1811년 음력 12월 18일)

1812년 1월 31일(음력 12월 18일) 삼경, 이희저의 일대가 가산군 관아를 습격하여 점령하고 난을 일으켰다. 이들은 군수 정시(鄭蓍)와 그의 아버지 정노(鄭魯)를 살해했다.반란 시작일은 원래 2월 1일로 예정되었으나, 지역 지도자들의 의심이 커지면서 1월 31일에 작전이 개시되었다. 처음 함락된 지역은 반군의 비밀 기지였던 다복(Dabok)에서 불과 몇 마일 떨어진 가산이었다. 홍총각(Hong Chong-gak)이 30~40명의 기병과 약 150명의 보병을 이끌고 공격을 지휘했다. 지방 관아의 서기는 반군을 환영했지만, 현감은 항복을 거부하다가 아들과 함께 살해당했다.

5. 2. 봉기군의 진격

1811년 음력 12월 18일(양력 1812년 1월 31일) 이희저의 일대가 가산군 관아를 습격하여 점령하고 난을 일으켰다. 군수 정시(鄭蓍)와 그의 아버지 정노(鄭魯)를 죽이고, 한때 정주성을 중심으로 청천강 이북 지역을 거의 장악하였다.홍경래는 평서대원수로서 본대를 지휘하여 안주 방면으로 진격하고, 김사용은 부원수로서 의주 방면을 공략하고, 김창시와 우군칙은 모사, 이제초는 북진군 선봉장, 홍총각은 남진군 선봉장, 이희저는 도총(都摠)을 맡았다.[1] 봉기군 본대는 가산군과 박천, 태천을 별다른 저항 없이 즉시 점령하였고, 북진군도 곽산, 정주를 점령한 후 어려움 없이 선천, 철산을 거쳐 이듬해 2월 15일(음력 1월 3일)에는 용천을 점령함으로써 의주를 위협하였다.[2]

봉기군은 청천강 이북의 여러 읍에서 기세를 올렸으나 요해처인 영변에서 내응 세력이 발각되어 처형되고 경계 태세가 정비됨으로써 병영이 있는 안주에 병력을 집중할 수 없는 어려움에 빠지고 시간을 지체하게 되었다.[3]

홍경래군은 남하하는 제1관문인 안주를 공략하기 위하여 박천의 송림리(松林里)로 집결하였다. 그러나 안주에는 평안도 병마절도사 이해우(李海愚)와 목사 조종영이 필사의 각오로 천여 명의 병사를 모아 2대로 나누어 2월 11일(음력 12월 29일)에 송림리의 홍경래군을 공격하였으며, 곽산 군수 이영식(李永植) 휘하 원군의 도움으로 홍경래군은 대패하여, 정주성으로 들어가 농성하게 되었다.

북진군 역시 의주의 김견신·허항이 이끄는 의주 민병대의 반격을 받은 데다 송림 전투에서 승리한 기세를 몰아 진격하는 관군에게 곽산 사송평(四松坪)에서 패전함으로써 군사를 해산하고 주요 인물들은 정주성에 들어갔다.

초기 반란 과정에서 반군은 상당한 성공을 거둔 것처럼 보였다. 반란 시작일은 2월 1일로 정해졌으나, 지역 지도자들의 의심이 커짐에 따라 1월 31일에 작전이 개시되었다. 처음 함락된 지역 중심지는 반군의 비밀 기지인 다복(Dabok)에서 불과 몇 마일 떨어진 가산이었다. 홍경래(Hong Chong-gak)가 30~40명의 기병과 약 150명의 보병을 이끌고 공격을 지휘했다. 지방 관아의 서기는 반군을 환영했지만, 현감은 항복을 거부하다가 아들과 함께 살해당했다. 다음 날 홍경래의 군대는 하류의 나루터를 거쳐 박천으로 이동하여 그곳에 근거지를 마련했다. 전략을 둘러싼 논쟁으로 인해 홍경래(Hong Gyeong-rae)를 암살하려는 시도가 실패로 돌아가고 홍경래 군대의 추가 진격이 지연되었다. 반군은 정부가 공격 준비를 하기 전에 청천강 남쪽의 성곽 도시인 안주로 신속하게 이동하기를 바랐지만, 결코 계획을 실행에 옮기지 못했다.

한편, 김사용(Kim)이 이끄는 반군은 곽산을 점령했고, 그곳에서 제5열이 그들을 맞이했다. 부상당한 현감은 먼저 요새화된 정주로 도망쳐 그곳에 임박한 공격을 경고했다. 그러나 제5열이 정주를 장악했기 때문에 경고는 소용이 없었다. 김사용(Kim)과 홍경래(Hong)의 군대는 2월 2일부터 4일까지 정주에 집결했다.

김사용(Kim)의 지휘 아래 두 반군의 연합군은 2월 4일 성천을 무혈 항복으로 점령했다. 그러나 구성의 성곽 도시는 반군에게 항복하지 않았다.

홍경래(Hong)는 정주에서 병력을 보충하고 북동쪽으로 진격하여 2월 7일 태천을 점령했다. 홍경래의 군대가 도착하기 전에 현감이 도망쳤기 때문에 도시는 쉽게 함락되었다. 김사용(Kim)의 군대도 성공적이었다. 2월 10일까지 반군은 구성 남쪽의 중요한 군량 창고와 철산의 군현청을 점령했다. 그 시점에서 반군은 청천강 북쪽 평안도의 대부분을 장악했다. 반군이 군현을 점령할 때마다 정부의 군량 창고를 열어 백성들에게 곡식을 나눠줌으로써 지지를 얻었다. 또한 정부 자금을 징발하여 농민 병사들에게 지급했다.

동쪽의 성공 사례에서 눈에 띄는 예외는 천연 요새인 영변의 성곽 도시였다. 정부군은 반군의 공격이 가해지기 전에 그 도시에서 반군 네트워크를 발견했고, 반군 지도자들은 처형되었다. 구성의 정부군도 도착하여 도시를 성공적으로 방어했다.

또한 안주로 신속하게 이동하지 못한 것은 그곳에 지역군이 조직될 시간을 허용했다. 홍경래의 군대가 안주를 공격하기 위해 진격했을 때, 그들은 주변 지역에서 집결한 지역 정부군과 반군이 점령한 지역에서 동쪽으로 피난한 병력과 맞닥뜨렸다. 전투는 안주 북쪽 약 10리(4km) 지점의 소나무 숲에서 벌어졌고, 반군은 2월 11일 참패를 당했다. 이해승(Lee Hae-Seung)이 안주군을 이끌었지만, 이영식(Lee Young-Sik)으로부터 중요한 증원을 받았다.

소나무 숲에서 홍경래의 군대가 패배한 후에도 김사용(Kim)의 군대는 용천의 군현청과 기타 전략 시설을 점령했다. 의주의 성곽 도시를 점령하려는 계획이 있었지만, 그곳의 군 지휘관이 반군에 합류하기로 계획했던 것을 번복하고 반군에 동조했던 아내와 아들까지 처형하면서 실패했다. 게다가 김사용(Kim)의 군대와 이영식(Lee Young-Sik)의 군대 사이의 전투 이후 반군의 전망은 어두워졌다. 앞서 언급했듯이 이영식은 곽산에서 탈출한 현감이었다. 그는 군대를 재편성하여 소나무 숲 전투에서 중요한 증원을 제공했다. 김사용(Kim)과 이영식(Lee) 사이의 전투는 2월 21일 사송평(Four Pine Field) 전투에서 벌어졌다. 김사용(Kim)의 반군은 참패를 당했다. 정부군의 계속되는 공격으로 김사용(Kim)의 군대는 와해되었고 병사들은 흩어졌다. 그는 그 후 요새와 같은 도시의 방어가 진행 중이던 정주의 반군에 합류했다.

5. 3. 주요 전투 및 사건

1811년 음력 12월 18일(양력 1812년 1월 31일) 이희저의 일대가 가산군 관아를 습격하여 점령하고 난을 일으켰다.[1] 홍경래는 평서대원수로서 본대를 지휘하여 안주군 방면으로 진격하고, 김사용은 부원수로서 의주 방면을 공략하는 등, 봉기군은 초기 청천강 이북 지역을 장악하는 데 성공했다. 그러나 영변에서 내응 세력이 발각되면서 어려움을 겪게 되었고, 결국 안주를 공략하기 위한 송림리 전투와 곽산 사송평 전투에서 패배하면서 정주성으로 후퇴하여 농성하게 되었다.한편, 평양 감사 이만수는 병사를 동원하여 방어 태세를 갖추었으나, 송림리 전투에서 소극적으로 대처했다는 이유로 파면되었다. 정부는 정만석(鄭晩錫)을 양서위무사 겸 감진사(監賑史)에 임명하고, 순무영을 설치하여 이요헌(李堯憲)을 양서순무사로 삼아 진압군을 지휘하게 했다. 이들은 1812년 2월 13일(음력 1월 3일) 정주성에 도착했다.

정주성은 완전히 고립되었고, 관군은 유리한 상황에서 홍경래군을 압박했다. 정부군은 땅굴을 파고 들어가 화약으로 성벽을 폭발시키고 성내로 돌입하여 5월 29일(음력 4월 19일) 정주성을 함락시켰다. 이로써 5개월간의 난이 진압되었고, 홍경래는 전투 중 사망, 우군칙·홍총각 등은 처형되었다. 체포된 2,983명 중 여자와 어린이를 제외한 1,917명이 처형되었다.

5. 3. 1. 초기 성공

1811년 음력 12월 18일(양력 1812년 1월 31일) 봉기군이 가산군 관아를 습격하여 점령하고 난을 일으켰다.[1] 이때 가산 군수 정시(鄭蓍)와 그의 아버지 정노(鄭魯)가 살해되었다.[1] 봉기군은 가산군과 박천, 태천을 별다른 저항 없이 즉시 점령하였다.[3] 북진군은 곽산·정주를 점령한 후, 선천·철산을 거쳐 이듬해 2월 15일(음력 1월 3일)에는 용천을 점령하여 의주를 위협하였다.[3] 점령한 지역에는 해당 지역의 토호·관속을 유진장(留陣將)으로 임명하여 수령을 대신하게 하였고, 기존의 행정 체계와 관속을 이용하여 군졸을 징발하고 군량·군비를 조달하였다.[3]5. 3. 2. 영변에서의 저항

봉기군은 청천강 이북의 여러 읍에서 기세를 올렸으나, 요해처인 영변에서 내응 세력이 발각되어 처형되고 경계 태세가 정비되었다.[1] 이는 병영이 있는 안주에 병력을 집중할 수 없는 어려움을 초래하고 시간을 지체하게 만들었다.[1]동쪽에서의 성공 사례 중 눈에 띄는 예외는 천연 요새인 영변(구성)의 성곽 도시였다. 정부군은 반군의 공격이 있기 전에 영변에서 반군 조직을 발견했고, 반군 지도자들은 처형되었다. 구성의 정부군도 영변에 도착하여 도시 방어를 강화했다.

5. 3. 3. 송림리 전투 (1812년 음력 12월 29일)

1811년 음력 12월 18일(양력 1812년 1월 31일) 봉기군은 가산군, 박천, 태천을 점령하고, 북진군은 곽산군, 정주를 거쳐 1812년 2월 15일(음력 1월 3일) 용천을 점령하여 의주를 위협하였다. 그러나 영변에서 내응 세력이 발각되어 안주에 병력을 집중하기 어려워졌다.홍경래군은 남하하는 첫 관문인 안주를 공략하기 위해 박천의 송림리에 집결하였다. 그러나 2월 11일(음력 12월 29일) 평안도 병마절도사 이해우(李海愚)와 목사 조종영(趙鍾永)이 이끄는 안주 관군, 그리고 곽산 군수 이영식(李永植)의 원군에 의해 대패하였다.

안주 군영의 군사 감찰관이었던 이해승(李海昇)은 안주 지역군을 이끌었고, 이영식은 곽산에서 탈출한 현감으로 군대를 재편성하여 송림리 전투에서 중요한 지원군 역할을 했다.

결국 홍경래군은 정주성으로 후퇴하여 농성을 시작하였다.[1]

5. 3. 4. 사송평 전투

김견신(金見信)과 허항(許沆)이 이끄는 의주 민병대가 반격해왔다. 또한, 송림 전투에서 승리한 관군이 기세를 몰아 진격해오자, 곽산 사송평(四松坪)에서 패전하였다. 이로 인해 봉기군은 군사를 해산하고 주요 인물들은 정주성으로 들어갔다.[1]5. 4. 정주성 전투 (1812년 2월 15일 ~ 5월 29일)

1812년 2월 15일 이해승이 이끄는 지역 군대가 정주성에 도착하면서 정주성 전투가 시작되었다. 평양과 한양 등에서 온 중앙 정부군이 합류하여 7개 도의 군대가 참여하였다. 박기풍이 이끄는 정부군은 정주성을 포위하고 공격을 지휘하였는데, 포위 기간 동안 8,000명이 넘는 병력이 동원되었다.성 안에는 아이들과 노인을 포함하여 약 4,000명의 사람들이 있었고, 훈련된 반군 병사는 약 360명이었다. 이들은 지역군과 징집된 군인들의 만행을 목격했기 때문에 방어에 전념했으며, 다른 선택이 없다고 생각했을 것이다. 초기에는 사기가 높아 여러 차례 정부군의 공격을 격퇴하였다. 2월 17일과 2월 19일에 주요 공격이 있었고, 2월 27일에는 성문을 파괴하기 위해 화약을 실은 수레를 동원한 공격이 있었으나 수레가 막혀 실패하였다. 3월 16일과 4월 6일에는 병사들이 수비군을 향해 사격할 수 있도록 설계된 공성차를 이용한 공격이 있었지만, 이 역시 실패하였다.[1]

반군의 사기는 처음에는 높았지만, 식량과 보급품이 줄어들면서 약해지기 시작했다. 홍경래는 청나라 군대가 포위를 풀기 위해 5월 29일에 도착할 것이라고 주장하며 사기를 높이려고 했다.[2]

한편, 정부군 지휘부에 변화가 있었다. 유효원이 새로운 평정군 지휘관으로 임명되었다. 정부군은 성벽 아래에 두 개의 땅굴(성의 동쪽과 북쪽)을 파고 화약을 설치할 계획이었다. 반군은 이 땅굴을 간과했다. 5월 29일, 반군이 청나라 군대를 기다리던 바로 그날, 북쪽 땅굴에서 화약이 폭발했다. 정부군은 성벽을 돌파하여 마침내 정주성에 진입할 수 있었다. 홍경래는 전투 중에 사망했고, 우군칙과 홍총각 등 다른 반란 지도자들은 체포되어 처형되었다. 또한, 거의 3,000명이 체포되었고, 10세 어린아이도 포함하여 약 2,000명이 처형되었다. 이로써 반란은 끝났다.[3]

6. 결과

1811년 음력 12월 18일(양력 1812년 1월 31일)에 시작된 봉기는 청천강 이북 지역을 장악하며 기세를 올렸으나, 영변에서 내응 세력이 발각되고 안주 공격에 실패하면서 어려움을 겪었다. 홍경래군은 정주성으로 들어가 농성하였으나, 관군의 공격으로 5월 29일(음력 4월 19일) 함락되었다. 이로써 5개월 만에 봉기는 실패로 끝났다.

홍경래는 평서대원수로서 본대를 지휘하여 안주군 방면으로 진격했고, 김사용은 부원수로서 의주 방면을 공략했으며, 김창시와 우군칙은 모사, 이제초는 북진군 선봉장, 홍총각은 남진군 선봉장, 이희저는 도총(都摠)을 맡았다.

봉기군은 가산군과 박천, 태천을 별다른 저항 없이 즉시 점령하였고, 북진군은 곽산, 정주를 점령한 후 선천, 철산을 거쳐 이듬해 2월 15일(음력 1월 3일) 용천을 점령하여 의주를 위협하였다. 점령한 읍에는 해당 지역의 토호·관속을 유진장(留陣將)으로 임명하여 수령을 대신하게 하였고, 기존 행정 체계를 이용하여 군졸을 징발하고 군량·군비를 조달하였다.

홍경래군은 안주를 공략하기 위해 박천 송림리(松林里)로 집결하였다. 그러나 안주에는 평안도 병마절도사 이해우(李海愚)와 목사 조종영이 병사 천여 명을 모아 2월 11일(음력 12월 29일) 홍경래군을 공격하였고, 곽산 군수 이영식 휘하 원군의 도움으로 홍경래군은 대패하여 정주성으로 들어가 농성하게 되었다.

정주성은 관군에 의해 포위되었고, 정부군은 땅굴을 파고 들어가 화약으로 성벽을 폭발시킨 후 성내로 진입하여 함락시켰다.

6. 1. 처벌

홍경래가 총에 맞아 사망하고, 우군칙, 홍총각 등 다수가 포로로 잡혀 한양으로 압송된 후 음력 5월에 참형되었다. 체포된 사람은 2,983명이었는데, 이 중 여자(842명)와 열 살 이하의 남자 아이(224명)를 제외한 1,917명이 모두 처형되었다.우군칙은 심문 과정에서 반란에 강제로 참여했다고 주장했지만, 증거에 따르면 그가 주모자 중 한 명이었기 때문에 주장이 받아들여지지 않고 처형되었다.[1] 홍총각은 정주가 함락된 후 체포되어 처형되었다.[2]

6. 2. 정부의 대응 (영어 문서)

정부는 병조참판 정만석을 양서위무사 겸 감진사(監賑史)에 임명하여 반란 지역을 위무하고, 난군에게 귀순을 권고하였다. 1812년 2월 6일(1811년 음력 12월 24일)에는 순무영을 설치하고, 이요헌을 양서순무사에, 박기풍을 중군으로 삼아 서적(西賊) 토벌 군무를 담당하게 했다. 1812년 2월 9일(1811년 음력 12월 27일) 선봉대가 한양을 출발하여 2월 13일 정주성 아래에 도착했다.곽산 군수 이영식은 관군을 이끌고 박천·가산을 회복하는 데 기여했다. 정주성을 제외한 8읍이 회복되면서 정주성은 고립되었고, 관군은 의병과 함께 유리한 위치를 점하게 되었다.

안주 군영의 군사 감찰관 '''이해승'''(Yi Haesŭng)은 송림에서 지역 정부군을 이끌었다. 중앙 정부군 장교의 보고에 따르면 그는 비겁하여 전투에 참여하도록 문밖으로 끌어내야 했다고 한다. 그러나 승리 후 그는 잔혹하고 탐욕스러워졌다.

박기풍은 1812년 2월 15일 정주에 도착하여 포위 공격의 전반적인 책임을 맡았다. 유효원은 반란을 진압하지 못한 박기풍을 대신하여 4월 9일 정주에 도착했다. 정주를 포위한 군대에는 평안도 군대의 대규모 부대도 포함되어 있었으며, 포위 공격 기간 동안 8,000명이 넘는 정부군이 배치되었다.

7. 실패 원인

홍경래의 난은 많은 준비와 세력을 바탕으로 일어난 대규모 반란이었으나, 몇 차례 전투에서 패배하면서 급격히 진압되었다. 이는 반란 세력이 단일한 목적이 아닌 서로 다른 이해관계를 가진 집단이었기 때문이다. 초기 성공으로 기세가 높았을 때는 문제가 없었지만, 실패가 거듭되면서 가능성이 낮아지자 이탈자가 발생했다.

홍경래의 계획이 일부 어긋난 것도 실패의 한 원인이었다.

7. 1. 내부적 요인

홍경래의 난은 많은 준비와 세력을 등에 업은 대규모 반란이었으나, 진행 중 몇몇 전투에서 패배하여 기세가 수그러들자 빠르게 진압되었다. 이는 홍경래 세력이 같은 목적이 아닌 각자 다른 이해관계를 가지고 모여든 세력이었기 때문이다. 처음에는 성공을 거두어 기세가 강했기 때문에 전력 이탈이 없었으나, 몇 번 실패하면서 가능성이 낮아지자 발을 빼려는 사람들이 생겨났다.[1] 게다가 반란군 내부에서 분란도 있었고, 도중에 홍경래가 암살 기도를 겪기도 했다.[1]7. 2. 외부적 요인

홍경래의 계획은 여러 부분에서 차질이 생겨 실패로 이어졌다. 박종일을 시켜 한양에서 봉기를 일으켜 중앙 정부에 혼란을 주려 했으나, 박종일은 주살되었다.[1] 창성, 강계, 초산, 위원 등지의 포수들을 끌어들이려 했으나, 이들 역시 모두 체포되었다.[1] 이미 점령했던 8개 읍이 함락되면서 정주성이 고립되었고, 붙잡힌 포수들이 오히려 정주성 공격을 돕는 상황이 벌어졌다.[1] 청나라 군대(호병)의 지원을 받으려 했으나, 부하의 배신으로 이마저도 무산되었다.[1]8. 역사적 의의

홍경래의 난은 조선 후기 사회 모순에 대한 민중 저항의 표출이었다. 비록 난은 진압되었지만, 조선 정부는 반란의 원인이 부패한 관리와 과도한 세금에 있다고 보았다. 정부는 세금 면제, 융자 탕감 등의 조치를 취했지만, 이는 일시적인 미봉책에 불과했다.[1]

홍경래의 난은 이후 1862년 농민 항쟁(임술농민봉기)과 동학 농민 운동 등 19세기 민중 항쟁에 중요한 영향을 미쳤다. 특히, 1894년 전라도 남부 지역을 중심으로 일어난 동학 농민 운동은 홍경래의 난의 정신을 계승하여, 보다 정의로운 사회를 추구하는 무장 봉기로 이어졌다.[1]

8. 1. 사회적 영향

순조가 어린 나이에 왕위에 오르면서 정순왕대비가 섭정을 하였고, 순조의 개혁 노력에도 불구하고 과거 시험 문란, 정부 인사 행정 부패 등으로 사회 혼란과 백성들의 폭동이 발생했다.[1]홍경래의 난은 조선 정부에 큰 충격을 주었다. 정부는 반란의 주요 원인이 기근 중 부패한 관리와 과도한 세금 때문이라고 결론지었다. 부패한 관리의 대표적인 예로 이 해승(李海昇)이 지목되었다. 정부는 해당 지역에 대한 구제 조치를 시행했는데, 풍년이 들 때까지 세금 면제, 융자 탕감, 지역 유학자들의 진출을 위한 지방 과거 시험 실시 등이 있었다.[1]

이러한 조치에도 불구하고, 홍경래의 난은 보다 정의로운 사회를 추구하는 다른 민중 무장 봉기의 추진력을 제공했다.[1] 이러한 봉기들은 1894년 전라도 남부 지역을 중심으로 일어난 동학 농민 운동에서 정점을 이루었다.[1]

8. 2. 민중 항쟁에 영향

홍경래의 난은 이후 동학 농민 운동 등 민중 운동에 영향을 주었다. 보다 정의로운 사회를 추구하는 무장 봉기의 추진력을 제공했다는 평가를 받는다. 특히 1894년 전라도 남부 지역을 중심으로 일어난 동학 농민 운동에 큰 영향을 주었다.참조

[1]

웹사이트

Cultural Heritage, the source for Koreans' Strength and Dream

http://jikimi.cha.go[...]

2013-09-02

[2]

서적

[3]

서적

패림

1811-12-21

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com