괌 전투 (1944년)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

괌 전투 (1944년)는 1944년 미국이 일본으로부터 괌을 탈환하기 위해 벌인 전투이다. 1941년 일본에 점령된 괌은 미군의 일본 본토 공격을 위한 전략적 요충지였다. 미군은 압도적인 화력을 바탕으로 7월 21일 상륙 작전을 개시, 치열한 전투 끝에 8월 10일 괌을 탈환했다. 이 전투로 미군은 괌을 확보하여 전략적 이점을 얻었으나, 괌 원주민인 차모로족은 일본군의 강제 이주와 학살로 큰 피해를 입었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1944년 괌 - 괌 전투 (1944년)의 전투 서열

괌 전투 (1944년)의 전투 서열은 제2차 세계 대전 당시 미국과 일본이 괌 점령을 위해 벌인 전투에 참여한 군대와 부대의 편성을 정리한 문서로, 미국이 괌을 탈환하여 일본 본토 공격의 발판을 마련하고자 한 전투의 주요 지휘관, 부대 현황, 전투 과정, 지휘관, 그리고 전투 결과에 따른 영향 등을 다룬다. - 마리아나·팔라우 제도 전역 - 펠렐리우 전투

펠렐리우 전투는 제2차 세계 대전 중 미국 해병대와 육군이 필리핀 탈환 작전의 일환으로 팔라우 제도 펠렐리우 섬에서 일본군과 벌인 전투로, 일본군의 완강한 저항과 새로운 방어 전술, 험준한 지형으로 인해 미군에게 큰 어려움과 막대한 사상자를 안겨주며 전략적 가치에 비해 과도한 희생을 치렀다는 논란이 있다. - 마리아나·팔라우 제도 전역 - 사이판 전투

사이판 전투는 1944년 미국과 일본 간에 벌어진 전투로, 미국이 사이판을 점령하여 일본 본토 폭격을 위한 기지를 건설하고 일본의 패배에 결정적인 영향을 미쳤다. - 1944년 일본 - 창씨개명

창씨개명은 일제강점기 조선총독부가 내선일체를 명분으로 조선인의 성과 이름을 일본식으로 바꾸도록 강요한 황국신민화 정책으로, 천황 중심의 국가 체계에 통합하려는 목적을 가졌다. - 1944년 일본 - 도조 내각

도조 내각은 도조 히데키가 이끈 전시 내각으로, 태평양 전쟁을 수행하고 국가 동원 체제를 강화했으나, 무리한 전쟁으로 일본을 패망으로 이끌었다는 비판을 받는다.

| 괌 전투 (1944년) - [전쟁]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 전투 개요 | |

| |

| 전체 전쟁 | 제2차 세계 대전 |

| 전쟁 | 태평양 전쟁 |

| 세부 전쟁 | 마리아나·팔라우 제도 전역 |

| 전투 정보 | |

| 교전 명칭 | 제2차 괌 전투 |

| 날짜 | 1944년 7월 21일 ~ 1944년 8월 10일 () |

| 장소 | 마리아나 제도, 괌 |

| 결과 | 미국의 승리 |

| 교전 세력 | |

| 지휘관 | |

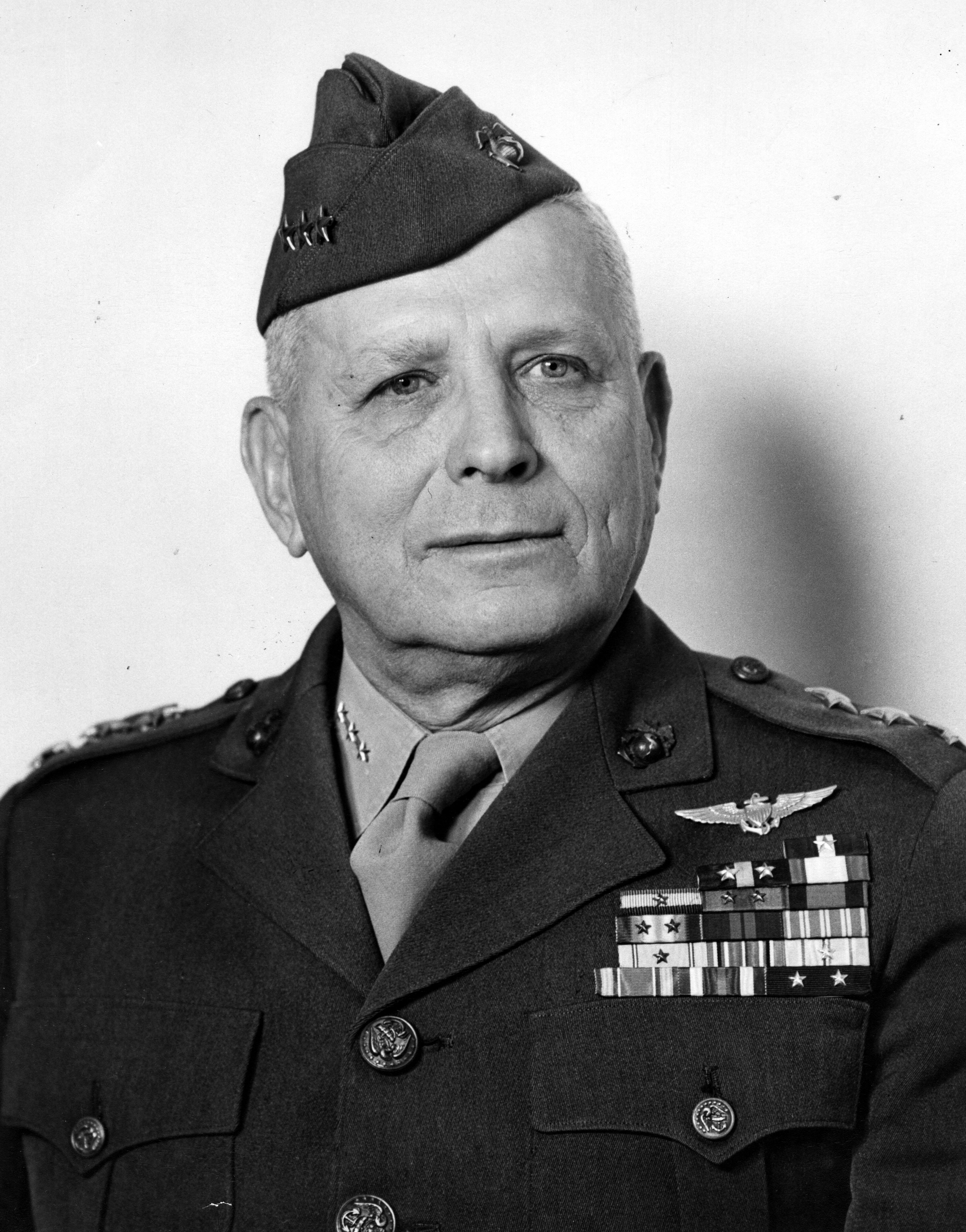

| 미국 | 로이 가이거 리치먼드 K. 터너 홀랜드 스미스 앨런 H. 터니지 앤드루 D. 브루스 |

| 일본 제국 | 다카시나 다케시 오바타 히데요시 |

| 부대 정보 | |

| 미국 | 제3해병원정군 제3해병사단 제77보병사단 제1임시해병여단 |

| 일본 제국 | 제29사단 |

| 병력 규모 | |

| 미국 | 공격 부대: 56,537명 수비 부대: 9,250명 총합: 65,787명 274척의 함선 |

| 일본 제국 | 육군: 11,500명 해군: 5,000명 (경찰 2,300명, 해안 방어 및 대공 부대, 노동자 1,800명, 기타 1,000명) 공군: 2,000명 총합: 18,500명–22,554명 40대의 전차 700개의 장애물 |

| 사상자 | |

| 미국 | 해병대: (8월 15일 기준) 1,568명 전사 5,365명 부상 (이후 부상으로 사망한 상당수 포함) 육군: (8월 10일 기준) 177–179명 전사 29명 실종 662–704명 부상 해군/함선 인원: 해병대 소속 (8월 15일 기준) 51명 전사 206명 부상 함선: 13명 이상 전사 27명 이상 부상 |

| 일본 제국 | 14,067명 사망 (8월 15일 매장) 86명 포로 (8월 12일) 최종: 18,337명 사망, 1,250명 포로 |

| 민간인 | 600명 이상 사망 |

2. 배경

괌은 길이 52km, 너비 6.44km에서 19.31km에 이르는 면적 543km2의 섬으로, 마리아나 제도에서 가장 크다.[81][10][11] 괌은 1898년 스페인으로부터 점령된 이후 미국의 영토였으나,[10][11] 제2차 세계 대전 중 1941년 12월 10일, 진주만 공격 직후 일본군에 의해 점령되었다.[81] 점령 기간 동안 괌은 사이판 등 다른 마리아나 제도의 일본 위임통치령만큼 강력하게 요새화되지는 않았지만, 1944년에는 상당한 규모의 일본군 수비대가 주둔하고 있었다.[10][11]

1943년 2월 과달카날 전투에서 승리한 미군은 중부 태평양에서 일본군에 대한 공세를 강화하고 있었다. 이에 맞서 일본은 1943년 9월 30일, 마리아나 제도를 포함한 지역을 '절대국방권'으로 설정하고 방어 태세를 강화했다.[24] 미군이 길버트·마샬 군도 전역에서 일본 점령 섬들을 차례로 공략하며 일본 본토에 접근해오자, 사이판, 괌, 티니안 등 마리아나 제도는 절대 국방권의 최전선으로 중요성이 커졌고, 일본군은 이 지역의 전력 증강을 서둘렀다.

미군에게도 마리아나 제도는 전략적으로 매우 중요했다. 이곳은 개발 중이던 장거리 폭격기 B-29를 운용하여 일본 본토를 직접 타격할 수 있는 이상적인 기지가 될 수 있었다.[10] 또한, 향후 대만, 오키나와 공략 및 중국 대륙 침공을 위한 핵심 전진기지로 여겨졌다.[10] 태평양 함대 사령관 체스터 니미츠 제독은 마리아나 제도 전체를 탈환하기 위해 대규모 함대와 상륙 부대를 동원하는 포레이저 작전을 계획했다. 작전 계획은 마셜 제도의 항공 기지와 항공모함을 이용한 대규모 사전 폭격, 제해권 확보 후 전함, 순양함, 구축함에 의한 근접 함포 사격을 통해 일본군의 방어력을 최대한 약화시킨 뒤 상륙하는 것이었다.[10] 괌은 특히 대형 선박이 이용 가능한 아프라 항과 B-29 비행장 건설에 적합한 지형을 갖추고 있어 주요 목표 중 하나로 선정되었다.[10]

사이판 전투는 1944년 6월 15일에 시작되었고, 괌 상륙은 잠정적으로 6월 18일로 예정되었다.[10] 그러나 마리아나 해전에서 일본 함대의 대규모 공격이 있었고, 사이판에서 예상보다 강력한 일본군의 저항에 부딪히면서 괌 침공은 한 달 이상 연기되어 7월 21일로 최종 결정되었다.[10] 상륙이 지연되는 동안 미 해군과 공군은 괌에 대한 공습과 함포 사격을 지속했다. 6월 11일부터 항공모함 탑재기와 육상 B-24 리버레이터 폭격기가 폭격을 시작했고,[10] 6월 27일부터는 전함과 순양함이 섬에 포격을 가했으며, 7월 초에는 추가 항모 부대가 합류하여 공격을 강화했다.[10]

2. 1. 일본군의 전략

괌은 마리아나 제도의 다른 섬들과 함께 1943년 9월 30일 일본의 ‘최고 전쟁지도 회의’에서 결정된 〈향후 채용될 전쟁지도 지침〉에 따라 ‘절대국방권’으로 지정되었다. 미군의 길버트·마샬 군도 전역 등 중부 태평양에서의 공세가 강화되면서, 사이판, 괌, 티니안 등 마리아나 제도는 절대 국방권의 최전선으로 중요성이 부각되었고, 일본군은 이 지역의 전력 증강을 서둘렀다.[24] 괌은 사이판섬 다음가는 중요 거점으로 인식되어 방어력 강화가 추진되었다.

쇼와 19년(1944년) 1월, 괌 방어 강화를 위해 만주에 주둔하던 제29사단(사단장 다카시나 타케시 중장)의 파견이 결정되어 3월에 괌에 도착했다.[25] 그러나 사단 예하 보병 제18연대와 일부 직할 부대가 탑승한 수송선 사키토마루가 미군 잠수함 트라우트의 공격으로 격침되어 연대장을 포함한 1,657명이 사망하는 큰 손실을 입었다.[25][26] 이 연대는 사이판에서 재편성 후 괌에 배치되었다. 이후 독립 혼성 제48여단(여단장 시게마츠 키요시 소장), 독립 혼성 제10연대(연대장 가타오카 이치로 대좌), 전차 제9연대의 제1, 제2중대, 야전 고사포 대대 및 해군 부대 등이 추가로 증강되었다.[27] 특히 독립 혼성 제48여단과 제10연대는 관동군 정예 부대인 제1사단과 제11사단에서 차출된 병력으로 구성된 최정예 부대로 평가받았다.[28]

일본군의 기본 방어 전략은 쇼와 18년(1943년) 10월 대본영이 제시한 '도서 수비대 전투 교령'에 따른 '해상 격파·수제 섬멸'(海上撃破・水際殲滅, 적을 해상에서 격파하고 상륙 지점에서 섬멸) 사상에 기반했다.[29] 제31군의 구체적인 작전 방침은 다음과 같았다:[29]

- 미군의 사전 함포 사격 및 공습 시에는 아군 배치와 계획을 최대한 은폐하고, 진지와 병력을 보존 및 보수하는 데 주력한다.

- 해안선 부근의 견고한 지형을 이용해 제1선 진지를 구축하고, 상륙하는 적 주력 부대를 수중 및 해안 장애물과 연계하여 격멸한다.

- 포병과 중화기는 해상 및 해안에서의 화력 발휘에 중점을 두며, 주 화력을 하갓냐 만(일본명 아카시 만)으로 집중시킨다. 대구경 해안포는 원거리 수송선과 대형 상륙정을 타격할 수 있도록 배치한다.

- 적이 상륙할 경우, 해안선과 배후 산지에 구축된 역습 진지를 이용하여 반격으로 전환, 해안에서 섬멸한다.

- 전차는 아카시 만 방면의 반격 전력으로 운용한다.

- 육군 부대를 제1선에, 해군 부대(육전대 제외)는 예비대로 운용한다.

괌의 해안은 절벽이 많아 대규모 상륙이 가능한 지점이 제한적이었다. 일본군은 미군의 주 상륙 지점을 아델럽 곶(일본명 미하라시 곶) 동쪽의 하갓냐 만과 아갓 만(일본명 쇼와 만) 정면으로 예상하고, 해당 지역에 병력 배치와 진지 구축을 집중했다.[29] 제29사단 사령부는 다음과 같은 진지 구축 요령을 지시했다:[30]

- 1차 야전 진지는 적의 상륙을 해안에서 저지하고, 일부 상륙 시 즉시 반격하여 섬멸할 수 있도록 편성한다.

- 적의 함포 사격에도 핵심 진지가 파괴되지 않도록 견고하게 구축한다.

- 다수의 예비 진지와 위장 진지를 구축하여 공중 및 해상에서의 관측을 기만한다.

이러한 '해상 격파·수제 섬멸' 전략은 솔로몬 제도 전역과 길버트·마샬 군도 전역의 경험을 반영하여 함포 사격과 공습에 대한 대책도 포함했지만, 마리아나 제도에서 미군의 화력은 예상을 훨씬 뛰어넘어 기존 대책으로는 불충분하다는 것이 후에 드러났다. 진지 구축은 시멘트 등 자재 부족으로 어려움을 겪었으나, 자연 동굴을 활용하고 석회암과 목재를 대체재로 사용하여 섬 전체에 300개의 기관총 진지, 70개의 포병 엄폐호를 완성했다. 또한 야자수, 철선, 철망 등을 이용한 상륙 장애물과 대인용 장애물(사슴 뿔 형태), 대 주정용 장애물 등 700개를 해안선에 설치했다.[29]

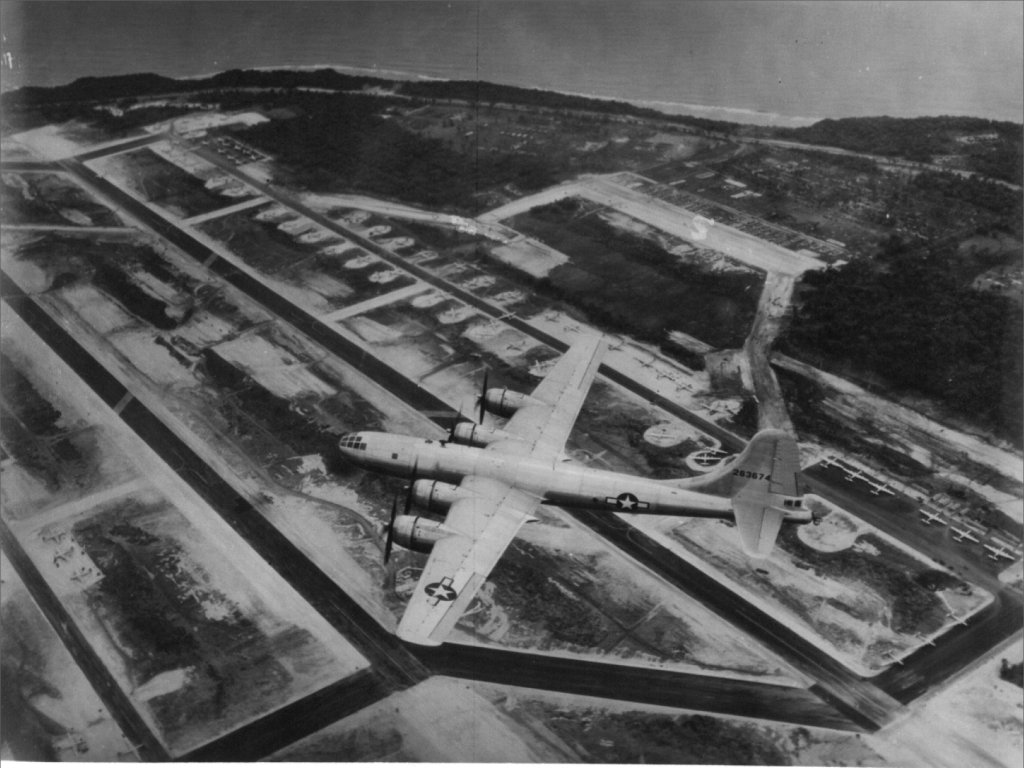

항공 전력 정비도 이루어져, 점령 후 해군 주도로 비행장 건설이 시작되어 쇼와 19년(1944년) 2월에 괌 제1비행장이, 4월에는 제2비행장이 완공되었다.[32] 제4비행장까지 계획되었으나 완성되지는 못했다.[33] 1944년 6월에는 제로센, 은하 폭격기, 1식 육상공격기 등 총 60여 기의 항공기가 괌에 배치되었다.[34] 그러나 사이판 전투 개시 직전인 6월 11일, 미군 기동부대 함재기의 대규모 공습(139기)으로 괌의 항공 전력은 큰 타격을 입었다. 특히 주력인 은하 폭격기는 대부분 파괴되었고, 요격에 나선 제로센 전투기도 큰 손실을 보았다.[35] 남은 항공기들도 미 함대에 대한 공격 시도 중 전과 없이 소멸되어, 미군 상륙 전에 괌의 항공 전력은 사실상 전멸 상태가 되었다.[36]

미군의 사이판 섬 상륙 당시, 중부 태평양 지역을 관할하던 제31군 사령관 오바타 히데요시 중장은 팔라우 출장 중이어서 사이판으로 복귀하지 못하고 괌에 상륙하여 지휘를 맡게 되었다. 사이판 수비대의 옥쇄로 제31군 사령부가 와해되자, 괌에서 사령부를 재편성하고 타무라 요시토미 소장을 새로운 참모장으로 임명했다.

미군의 괌 상륙 작전이 사이판 상륙 이후 약 1개월 지연되면서, 일본군은 사이판 전투의 교훈을 반영할 시간을 벌었다. 사이판에서 해안선에 집중 배치된 부대와 진지가 미군의 격렬한 함포 사격에 큰 피해를 입은 것을 알게 된 괌 수비대는 해안에 위장 진지를 다수 설치하고, 보병 진지를 종심 방어 배치로 전환하여 포격 피해를 줄이는 등 방어 태세를 개선했다. 이러한 조치 덕분에 상륙 전날까지의 미군 포격에 의한 일본군 인명 손실은 100명 이하로 억제되었다.[37]

2. 2. 미군의 전략

미군에게 마리아나 제도는 개발 중이던 전략 폭격기 B-29의 이상적인 기지가 될 수 있었으며, 향후 대만과 오키나와를 공략하고 중국 대륙과 일본 본토 침공을 위한 전진기지로서 전략적 가치가 매우 높은 곳이었다.[10] 태평양 함대 사령관 체스터 니미츠 제독은 마리아나 제도 공략을 위해 대규모 함대와 해병대를 주력으로 한 수륙양용 군단을 동원하는 포레이저 작전을 계획했다.[10]포레이저 작전 계획은 먼저 마셜 제도에 주둔한 항공모함과 미국 육군 항공대 폭격기를 동원한 대규모 사전 폭격으로 시작하여, 제해권을 확보한 후 전함, 순양함, 구축함에 의한 근접 함포 사격으로 일본군의 방어력을 약화시키는 것이었다.[10] 사이판, 티니안, 그리고 괌이 주요 목표로 선정되었는데, 특히 괌은 아프라 항이 대형 선박 접안에 적합하고, B-29 폭격기가 일본 본토를 타격할 수 있는 공군 기지 건설에 유리했기 때문이다.[10]

괌 탈환 작전은 "스팀도어 작전"으로 명명되었다. 초기 계획상 사이판 전투 침공일인 1944년 6월 15일 이후, 6월 18일에 괌 상륙이 예정되어 있었다.[10][38] 그러나 마리아나 해전에서 일본 함대의 출격을 확인한 레이먼드 스프루언스 제독이 함대 격멸을 우선시하여 상륙 일정을 한 차례 연기했다. 이후 사이판 전투가 예상보다 격렬해지면서 예비대였던 육군 제27 보병 사단이 사이판에 투입되었고, 괌 상륙 예정 부대였던 제3 해병 수륙 양용 부대가 예비대로 전환되면서 상륙은 다시 연기되었다.[10][41]

상륙 지연 기간 동안 미군은 철저한 사전 준비를 진행했다. 1944년 6월 11일부터 마셜 제도에서 발진한 216대의 항공모함 탑재기와 육상 B-24 리버레이터 폭격기가 괌에 대한 폭격을 시작했다.[10] 6월 27일부터는 미 해군 전함과 순양함이 섬에 대한 함포 사격을 개시했으며, 7월 4일과 6일에는 추가로 항공모함 부대가 합류하여 폭격과 포격을 강화했다.[10]

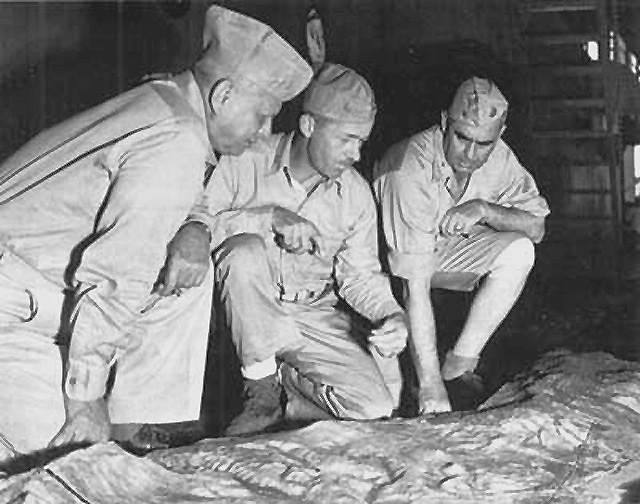

동시에 미군은 괌의 지형과 일본군 방어 태세에 대한 정보 수집에 힘썼다. 괌에 주둔했던 경험이 있는 군인이나 차모로인으로부터 정보를 얻고, 1944년 4월 말부터는 항공기와 잠수함을 이용한 사진 정찰을 강화하여 정확한 지도와 함께 석고 및 고무로 만든 정교한 지형 모형까지 제작했다.[39] 로이 가이거 소장이 이끄는 제3 해병 수륙 양용 부대는 이 정보를 바탕으로 과달카날 섬의 에스페란스 곶에서 상륙 주정 운용, 보병-전차 합동 작전 등 실전적인 상륙 훈련을 반복하며 작전 준비에 만전을 기했다.[39][40]

사이판 전투의 경험은 괌 상륙 계획 수정에 중요한 영향을 미쳤다. 사이판에서 미군은 상륙 병력의 20%에 달하는 14,111명의 사상자를 냈는데, 이는 타라와 전투에 버금가는 높은 손실률이었다.[41] 일본군의 완강한 저항을 확인한 미군 지휘부는 괌의 방어 태세가 사이판보다 더 견고할 수 있다고 판단하고 병력 증강의 필요성을 느꼈다. 이에 따라 하와이에서 대기 중이던 마리아나 작전 예비대, 육군 제77 보병 사단을 괌 전투 예비 전력으로 추가 투입하기로 결정했으며, 이 중 1개 연대 전투단은 해병대와 함께 초기 상륙 작전에 참여하도록 계획을 수정했다.[41]

최종적으로 수정된 상륙 계획에 따라, 제3 해병 사단은 아산(Asan) 해안의 아델럽 곶(Adelup Point)과 아산 곶(Asan Point, 당시 명칭 아그토아 부근) 사이에, 제1 임시 해병 여단과 제3 군단 포병 부대는 아가트(Agat) 해안의 아가트 마을 남쪽과 방기 곶(Bangni Point) 사이에 상륙하기로 했다.[39] 스프루언스 제독은 최종 상륙일을 7월 21일로 결정했다.[42]

3. 양측 전력

미군은 레이먼드 A. 스프루언스 제독이 지휘하는 미국 제5함대의 지원 하에, 홀랜드 M. 스미스 해병 중장이 이끄는 약 48,200명의 원정군을 투입했다.[10] 주력 상륙 부대는 로이 S. 가이거 해병 소장이 지휘하는 제3 해병 기동군이었으며, 예하에 제3 해병 사단, 제1 해병 임시 여단, 그리고 예비대로 제77 보병사단이 편성되었다.[10] 상세한 미군 부대 구성은 미군 전력 상세에서 확인할 수 있다.

이에 맞서는 일본군은 타카시나 타케시 육군 중장(전투 중 전사)과 제31군 사령관 오바타 히데요시 육군 중장(전투 패배 후 자결)의 지휘 아래 약 11,500명의 육군 병력[12]과 해군 부대(제54 해군 특별 경비대, 건설 대대 등)가 방어에 나섰다. 육군의 핵심 부대는 제29 사단이었고, 제48 독립 혼성 여단, 제10 독립 혼성 연대, 제9 전차 연대 일부 등이 증강되었다.[10][13] 상세한 일본군 부대 구성 및 무기 정보는 일본군 전력 상세에서 확인할 수 있다.

3. 1. 미군

'''제5함대'''

- 사령관: 해군 제독 레이먼드 A. 스프루언스

'''남부 공격 부대''' (제53 기동 부대)

- 사령관: 해군 중장 리처드 L. 코놀리

'''원정 부대''' (상륙군 총사령부)

- 사령관: 해병 중장 홀랜드 M. 스미스

- 장교 및 사병 약 48,200명

'''제3 수륙양용부대'''

- 사령관: 해병 중장 로이 S. 가이거

- * 제3해병사단 (북부 상륙 지역 담당)

- ** 사단장: 해병 소장 앨런 H. 터네이지

- ** 제3해병연대

- ** 제9해병연대

- ** 제21해병연대

- ** 제12해병연대 (포병)

- ** 제19해병연대 (공병)

- ** 사단 전차대대

- * 제1임시해병여단 (남부 상륙 지역 담당)

- ** 여단장: 준장 레뮤엘 C. 셰퍼드 주니어

- ** 제4해병연대

- ** 제22해병연대

- ** 여단 포병대대

- * 제77보병사단 ("자유의 여신상" 사단, 예비대)

- ** 사단장: 육군 소장 앤드루 D. 브루스

- ** 제305보병연대

- ** 제306보병연대

- ** 제307보병연대

- ** 제305야포대대

- ** 제902야포대대

- ** 제706전차대대

'''함대 지원'''

- 제5함대 (사령관: 레이먼드 A. 스프루언스 제독)

- 제58기동부대 (사령관: 마크 미처 중장)

- * 전함 11척

- * 정규 항공모함 7척

- * 경항공모함 6척

- * 호위 항공모함 11척

- * 순양함 24척

- * 구축함 152척

- * 기타 다수 함선

3. 2. 일본군

일본군은 태평양 전쟁 발발 직후 육해군 합동 작전으로 괌을 점령하고 일본식 이름인 오미야 섬(大宮島)으로 개칭했다. 점령 후 해군 육전대 대장이었던 하야시 히로시 중좌를 사령관으로 하여 제5근거지대 예하에 제54경비대를 편성, 아가나(일본식 지명: 아카시)에 사령부를 두고 괌 방위와 경비를 담당하게 했다.[24]

1943년 후반부터 중부 태평양 전선이 긴박해지면서, 괌을 포함한 마리아나 제도는 일본의 절대 국방권의 중요 거점으로 부상했다. 이에 따라 해군 경비대만으로는 부족하다고 판단, 괌의 전력 강화가 추진되었다.[24]

1944년 1월, 만주에 주둔하던 제29사단(사단장: 타카시나 타케시 중장)의 괌 파견이 결정되어 3월에 도착했다.[25] 그러나 사단 예하 보병 제18연대와 일부 직할 부대가 탑승한 수송선 '사키토마루'가 오키다이토 섬 남쪽에서 미군 잠수함 트라우트의 어뢰 공격으로 격침되는 사건이 발생했다.[25] 이 공격으로 연대장을 포함한 1,657명이 사망하여[26] 보병 제18연대는 큰 피해를 입었고, 사이판 섬에서 재편성 후 괌에 배치되었다. 트라우트 함은 이후 일본 구축함 아사시모에 의해 격침되었다.

이후에도 독립 혼성 제48여단(여단장: 시게마츠 키요시 소장), 제10 독립 혼성 연대(연대장: 가타오카 이치로 중좌), 제9 전차 연대의 1, 2중대, 야전 고사포 대대, 해군 부대 등이 순차적으로 증강되었다.[27] 특히 독립 혼성 제48여단과 제10연대는 관동군 소속으로, 각각 정예 사단인 제1사단과 제11사단에서 차출된 최정예 부대로 평가받았다.[28]

일본군의 기본 방어 전략은 1943년 10월 대본영이 제시한 '도서 수비대 전투 교령'에 따른 '해상 격파·수제 섬멸(水際殲滅, 물가에서 섬멸)'이었다.[29] 제31군의 작전 방침은 다음과 같았다.[29]

- 함포 사격 및 공습 시에는 진지와 병력의 위치를 최대한 숨기고 보존에 힘쓴다.

- 해안선 부근의 견고한 지형에 제1선 진지를 구축하고, 상륙 주정을 주 목표로 하여 수중 및 해안 장애물과 연계하여 적 상륙 부대를 격멸한다.

- 포병과 중화기는 수상 및 수제에서의 화력 발휘에 중점을 두고, 주 화력은 하갓냐 만(일본식 지명: 아카시 만)으로 향한다. 대구경 해안포는 원거리 수송선과 대형 상륙정을 공격할 수 있도록 배치한다.

- 적이 상륙하면 해안선과 배후 산지에 구축한 역습 진지를 이용해 반격하여 격멸한다.

- 전차는 아카시 만 방면의 반격 전력으로 운용한다.

- 육군 부대를 제1선에, 해군 부대(육전대 제외)는 예비대로 운용한다.

괌의 해안은 절벽이 많아 대규모 상륙이 가능한 지점은 제한적이었다. 일본군은 미군의 주 상륙 지점을 아델럽 곶(일본군 호칭: 미하라시 곶) 동쪽 하갓냐 만(아카시 만)과 아갓 만(쇼와 만) 정면으로 예상하고 부대를 배치하고 진지를 구축했다.[29] 제29사단 사령부는 다음과 같은 진지 구축 요령을 지시했다.[30]

- 1차 야전 진지는 적의 상륙을 수제에서 격멸하고, 일부 상륙 시 즉시 반격하여 섬멸할 수 있도록 구축한다.

- 함포 사격에도 핵심 진지가 파괴되지 않도록 견고하게 구축한다.

- 다수의 예비 진지와 위장 진지를 구축하고 엄폐한다.

이처럼 '해상 격파·수제 섬멸'을 기본으로 작전과 진지 구축이 이루어졌으나, 솔로몬 제도 전역과 길버트 제도·마셜 제도 전역의 경험을 바탕으로 함포 사격과 공습에 대한 대책도 강구했다. 그러나 시멘트 등 자재 부족으로 진지 구축은 더디게 진행되었고, 자연 동굴을 활용하거나 석회암과 목재를 대체재로 사용했다. 섬 전체에 기관총좌 300개, 포병 엄폐호 70개가 건설되었고, 해안선에는 야자수, 철선, 철망 등을 이용한 상륙 장애물과 대인 장애물 700여 개가 설치되었다.[29] 하지만 이후 벌어진 전투에서 미군의 함포 사격과 공습은 일본군의 예상을 훨씬 뛰어넘는 규모였고, 기존의 대책은 역부족이었음이 드러났다.

한편, 제29사단 사령부는 괌 도착과 동시에 재류 일본인의 본토 귀환을 추진했다. 미국 통치 시절부터 거주하던 이들을 제외한 대부분이 귀환을 희망하여 부녀자를 우선으로 수송선에 태워 보냈으나, 미군 잠수함의 활동으로 두 차례 만에 중단되어 150명(남자 100명, 여자 50명)이 섬에 남아 전투에 휘말리게 되었다.[31]

항공 전력 정비도 진행되어, 점령 후 해군 주도로 비행장 건설이 시작되었다. 1944년 2월 제1비행장이, 4월에는 제2비행장이 완공되었다.[32] 제4비행장까지 계획되었으나 완성되지는 못했다.[33] 1944년 6월에는 제로센 12기, 은하 폭격기 40기, 1식 육상공격기 12기 등이 배치되었다.[34] 그러나 6월 11일, 미군 함재기의 대규모 공습(139기)으로 대부분의 항공기가 파괴되었다. 남은 항공기들도 미 함대에 대한 공격 시도 중 거의 전멸하여, 미군 상륙 이전에 괌의 항공 전력은 사실상 소멸했다.[35][36]

미군이 사이판 섬에 상륙했을 당시, 중부 태평양 지역을 관할하던 제31군 사령관 오바타 히데요시 중장은 팔라우 출장 중이어서 사이판으로 복귀하지 못하고 괌에 상륙하여 지휘를 맡게 되었다. 사이판 함락으로 제31군 사령부가 괴멸되자 괌에서 사령부를 재편성하고, 중부 태평양 방면 함대 참모부장이었던 타무라 요시토미 소장을 새로운 참모장으로 임명했다.

미군의 괌 상륙이 예상보다 지연되면서 일본군은 사이판 전투의 교훈을 반영할 시간을 벌었다. 사이판에서 해안선에 집중 배치했던 부대와 진지가 미군의 격렬한 함포 사격에 큰 피해를 입었다는 정보를 바탕으로, 괌에서는 위장 진지를 다수 설치하고 보병 진지를 종심 배치하는 등 진지를 개량했다. 이 덕분에 상륙 전날까지의 포격으로 인한 인명 손실을 100명 이하로 줄일 수 있었다.[37]

=== 부대 구성 및 전력 ===

| 구분 | 부대명 | 지휘관 | 병력 |

|---|---|---|---|

| 육군 (총 약 11,500명)[12] | 제31군 사령부 | 사령관: 오바타 히데요시 중장 참모장: 타무라 요시토미 소장 | 8명 |

| 제29사단 | 사단장: 타카시나 타케시 중장 | 6,987명 | |

| 보병 제18연대 | 연대장: 오하시 히코시로 대좌 | - | |

| 보병 제38연대 | 연대장: 스에나가 츠네타로 대좌 | - | |

| 독립 혼성 제48여단 | 여단장: 시게마츠 키요시 소장 | 2,800명 | |

| 제10 독립 혼성 연대 | 연대장: 카타오카 이치로 중좌 | 1,668명 | |

| 제9 전차 연대 제1, 2중대 | - | 500명 | |

| 기타 지원 부대 (고사포, 공병, 통신, 자동차, 축성, 헌병 등) | - | 약 1,000명 | |

| 해군 (총 약 7,995명) | 제54 해군 특별 경비대 | 사령관: 스기모토 유타카 대좌 | 2,300명 |

| 해군 건설 대대 (제217, 218 설영대) | - | 1,800명 | |

| IJNAS 지상 병력 (정비, 병참 등) | - | 2,000명 | |

| 기타 (방공대, 공작대, 기상반 등) | - | 1,000명 | |

| 항공대 (지상 요원) (제321항공대, 제521항공대, 제755항공대, 제263항공대) | - | 약 895명 |

| 구분 | 종류 | 수량 |

|---|---|---|

| 육군 화기 | 105mm 곡사포 | 14문 |

| 75mm 야포 (신형 10문 포함) | 18문 | |

| 75mm 휴대 곡사포 (산악용) | 40문 | |

| 70mm 보병포 | 9문 | |

| 81mm 박격포 | 24문 | |

| 50mm 유탄 발사기 | 540개 | |

| 7.7mm 기관총 (중/경) | 580정 | |

| 대전차포 | 57mm 대전차포 | 9문 |

| 47mm 대전차포 | 30문 | |

| 37mm 대전차포 | 47문 | |

| 대공포 | 75mm 이동식 대공포 | 8문 |

| 20mm 대공 기관포 | 6문 | |

| 전차[13] | 95식 하고 전차 | 29량 |

| 97식 치하 전차 | 10량 | |

| 97식 치하 "신호토" 전차 | 1량 | |

| 해군 화기 (육상 배치) | 10cm 이상 야포급 | 10문 |

| 야포급 | 40문 | |

| 속사포 | 33문 | |

| 박격포 | 18문 | |

| 고사포 | 10문 | |

| 해안포 (20cm급 19문, 12cm 이상 30문) | 49문 |

4. 전투 경과

미군은 상륙에 앞서 제해권과 제공권을 확보하고 대규모 함포 사격과 공습을 가했으며,[10] 수중폭파팀을 투입하여 해안의 산호초와 장애물을 제거했다.[81][10]

1944년 7월 21일, 미군은 아프라 항 확보를 위해 괌 서부 오로테 반도 양쪽 해안에 상륙 작전을 시작했다.[81][10] 제3해병사단은 북쪽 아산 해안에, 제1임시해병여단은 남쪽 아가트 해안에 상륙했다.[81][10] 일본군 포병의 저항으로 미군은 LVT 수십 척 손실과 상당한 사상자를 냈으나,[81][10] 오전 9시경 두 해안에 병력과 전차 상륙을 성공시켰다.[81][10]

상륙 초기 미군은 약 2000m 깊이의 교두보를 확보했지만,[14] 일본군의 반격과 보급 문제로 내륙 진격은 더뎠다.[15][10] 제77보병사단은 7월 23~24일에 걸쳐 상륙을 마쳤다.[10]

7월 25일 밤, 일본군 지휘관 다카시나 중장은 미군 교두보에 대규모 반격을 시도했으나 실패했다.[10] 다카시나 중장은 7월 28일 전사했고, 오바타 중장이 지휘권을 인수했다.[10] 같은 날 미군은 남북 교두보를 연결했으며,[10] 7월 29일 오로테 반도를 완전히 확보했다.[10]

반격 실패와 지속적인 전투로 일본군은 전력이 크게 소진되었다. 8월 초, 오바타 중장은 남은 병력을 괌 북부 산악 지대로 철수시켜 지연전을 준비했다.[10]

미군은 일본 주력 부대의 철수를 확인하고 북쪽으로 총공세를 시작했다. 로이 S. 가이거 소장의 지휘 아래 제3해병사단과 제77보병사단은 북진하여 아가나를 해방시키고,[10] 8월 1일 티얀 비행장을 점령했다.[10] 미군은 8월 2일부터 4일까지 바리가다 산 주변의 일본군 주 방어선을 돌파했으며,[10] 8월 8일에는 산타 로사 산의 일본군 거점도 점령했다.[10]

8월 10일, 미군은 조직적인 일본군 저항이 종결되었음을 선언하고 괌 확보를 발표했다.[10] 그러나 약 7,500명의 일본군 병사가 섬에 남아있었다.[10] 다음 날인 8월 11일, 오바타 중장이 할복 자살하면서 일본군의 조직적인 저항은 완전히 끝났다.[10] 이후 미군은 섬에 숨어든 일본군 패잔병에 대한 소탕전을 시작했다.

4. 1. 미군의 상륙 준비

미군은 상륙 작전에 앞서 제해권과 제공권을 확보하고자 했다. 총 274척의 함선이 상륙을 지원했으며, 2인치 및 5인치 포로 44,978발의 포격을 가했다. 또한 13척의 항공모함이 공습에 참여하여 상륙 전날인 7월 18일부터 20일까지 총 1,310톤의 폭탄 4,283발을 투하했다.[10] 이 맹렬한 포격으로 해변의 야자수가 모두 불타고 눈에 보이는 모든 건물이 파괴되었다.[10]

괌은 산호초와 절벽, 거센 파도로 둘러싸여 있어 공격자에게는 공략하기 어려운 자연 방벽을 제공했다.[81][10] 이에 미군 수중폭파팀(UDT)은 7월 14일부터 17일까지 해안을 정찰하고 상륙에 방해가 되는 장애물을 제거했다.[81][10]

일본군은 사이판 전투에서 얻은 경험을 바탕으로 미군의 함포 사격과 공습에 대비하려 했다. 해안 진지에 위장 진지를 다수 설치하고, 보병 진지를 종심으로 배치하여 피해를 줄이고자 했다. 이러한 노력 덕분에 상륙 전날까지의 포격으로 인한 일본군의 인적 손실은 100명 이하로 억제될 수 있었다.[37] 그럼에도 불구하고, 미군의 포격은 해안을 따라 참호를 구축했던 일본군 방어 부대의 예상을 훨씬 뛰어넘는 수준이었으며, 많은 기지와 감시탑이 파괴되었다.[10] 하지만 빽빽한 정글, 자연 동굴을 활용한 진지, 해안에서 4km 이상 떨어진 곳에 구축된 포병 부대 등은 파괴를 면할 수 있었고, 이후 미군의 상륙 과정에서 강력한 저항의 근원이 되었다.[10] 일본군은 자연 동굴을 활용하고, 섬 전체에 300곳의 기관총 진지, 석회암과 목재를 이용한 포병 엄폐호 70곳을 완성했다. 또한 상륙 장애물로 야자수, 철선, 철망 등을 이용한 장애물과 대인용, 대 주정용 장애물 700개를 해안선에 설치했다.[29]

4. 2. 아산 해안 상륙

괌은 산호초와 절벽, 거센 파도로 둘러싸여 있어 공격자에게는 공략하기 어려운 자연 방벽이었다.[81][10] 미군은 상륙에 앞서 제공권과 제해권을 확보하고 상륙 준비를 했다. 7월 14일부터 17일까지 수중폭파팀은 해안을 정찰하며 상륙에 방해가 될 수 있는 장애물을 제거했다.[81][10] 또한, 상륙을 지원하기 위해 총 274척의 함선이 동원되어 44,978발의 포격을 가했으며, 13척의 항공모함에서 발진한 항공기들이 7월 18일부터 20일까지 총 1,310톤에 달하는 4,283발의 폭탄을 투하했다. 이 격렬한 포격으로 해변의 야자수가 불타고 눈에 보이는 모든 건물이 파괴되었다. 일본군은 사이판 침공의 경험을 바탕으로 포격의 영향을 줄이려 했으나, 미군의 포격은 예상을 훨씬 뛰어넘는 규모였다. 해안가의 많은 방어 시설과 감시탑이 파괴되었다. 그러나 빽빽한 정글, 동굴, 그리고 해안에서 4km 이상 떨어진 곳에 구축된 포병 진지는 파괴를 면할 수 있었고, 이는 이후 강력한 저항의 근원이 되었다.[10]

이러한 장애물에도 불구하고, 7월 21일 미군은 아프라 항을 확보하기 위해 괌 서부의 오로테 반도 양쪽에 상륙했다.[81][10] 제3해병사단은 오전 8시 29분, 오로테 반도 북쪽 아가나 근처의 아산 해안에 상륙했다.[81][10] 동시에 제1임시해병여단은 반도 남쪽의 아가트 근처 해안에 상륙했다.[81][10] 일본군 포병은 LVT 수륙양용 상륙정 20~30척[81][10]을 격침시키고 상륙 부대에 많은 사상자를 냈다. 특히 제1임시해병여단의 피해가 컸다.[81][10] 하지만 9시경 미군은 병력과 전차를 두 해안에 상륙시키는 데 성공했다.[81][10]

밤이 되자 미 해병대와 제77보병사단 병력은 해안에 약 2000m 깊이의 교두보를 확보했다.[14] 상륙 초기에는 보급에 어려움을 겪었다. 상륙선은 해안에서 수백 야드 떨어진 암초 때문에 접근할 수 없었고, 수륙양용 차량도 부족했다.[15] 이렇게 확보된 교두보는 이후 괌 탈환을 위한 중요한 발판이 되었다.

4. 3. 아가트 해안 상륙

아산 해안 상륙과 같은 날인 7월 21일, 제1임시해병여단은 오로테 반도 남쪽의 아가트 근처에 상륙했다.[10] 이는 아프라 항 확보를 위한 양동 작전의 일환이었다.[10] 일본군 포병은 LVT 수륙양용 상륙정 30척을 격침시키고 상륙 부대에 심각한 사상자를 발생시켰으며, 특히 제1임시해병여단의 피해가 컸다.[10] 하지만 일본군의 격렬한 저항에도 불구하고, 미군은 상륙을 강행하여 09시까지 해병대 병력과 탱크가 해안에 성공적으로 상륙했다.[10]

밤이 되자 미군은 약 2000m 깊이의 교두보를 확보했다.[14] 그러나 상륙 초기, 해안의 암초와 부족한 수륙양용 차량으로 인해 보급에 큰 어려움을 겪었으며,[15] 격렬한 일본군의 반격으로 내륙 진격은 더디게 진행되었다.[10] 제77보병사단은 7월 23일과 24일에 걸쳐 상륙했는데, 이들은 암초에서 해안까지 걸어서 상륙해야 하는 등 더 어려운 상황에 직면했다.[10] 그럼에도 불구하고 제1임시여단은 7월 25일 오로테 반도를 성공적으로 차단했다.[10]

4. 4. 일본군의 총공격

제1임시해병여단은 7월 25일 오로테 반도를 차단했다.[10] 같은 날 밤, 일본군 지휘관 다카시나 중장은 남은 병력을 모아 북쪽의 제3해병사단을 상대로 대규모 반격을 감행했다.[10] 이는 미군의 교두보를 무너뜨리기 위한 총공격이었으나, 큰 성과를 거두지 못했다. 다음 날 오바타 중장은 "우리 부대는 원하는 목표를 달성하지 못했다"고 보고하며 공격 실패를 인정했다.[10]이 과정에서 일본군은 상당한 손실을 입었다. 다카시나 중장은 7월 28일에 전사했고, 오바타 중장이 전체 지휘권을 인수했다.[10] 같은 날인 7월 28일, 미군은 남북으로 나뉘어 있던 두 교두보를 연결하는 데 성공했으며,[10] 7월 29일에는 마침내 오로테 반도를 완전히 확보했다.[10] 일본군의 총공격은 결과적으로 실패로 돌아갔고, 미군은 이를 계기로 전세를 더욱 유리하게 이끌어 나갈 수 있었다.

4. 5. 일본군 방어선의 붕괴

미군의 교두보에 대한 일본군의 반격은 치열했지만 실패로 돌아갔고, 이는 일본군의 전력을 크게 소진시키는 결과를 낳았다. 7월 25일 오로테 반도를 차단하려는 제1임시해병여단에 대한 반격과, 같은 날 밤 다카시나 다케시 중장이 지휘한 제3해병사단에 대한 공격 모두 큰 성과를 거두지 못했다.[10] 결국 다카시나 다케시 중장은 7월 28일에 전사했고, 제31군 사령관 오바타 히데요시 중장이 제29사단장 대리를 겸임하며 직접 지휘에 나섰으나, 이미 조직적인 작전 수행은 어려운 상황이었다.[10] 미군은 7월 28일 두 교두보를 연결하는 데 성공했고,[10] 7월 29일에는 오로테 반도를 완전히 확보했다.[10]8월 초가 되자 일본군은 식량과 탄약이 거의 바닥났고, 운용 가능한 전차도 얼마 남지 않았다. 이러한 상황에서 오바타 히데요시 중장은 괌 남부에 남아있던 병력을 철수시켜, 괌 중부와 북부의 산악 지형을 이용한 지연전을 펼치기로 결정했다. 이는 "괌 북부의 정글에서 지연전을 벌여 가능한 한 오랫동안 섬을 사수"하려는 계획이었다.[10] 오바타 중장이 북부 철수 초기에 장악하고 있던 병력은 약 3,000명 정도였다.

괌 남부에서 일본군의 주력이 철수했음을 확인한 미 해병 소장 로이 가이거는 북쪽으로의 총공세를 명령했다. 제3해병사단이 좌익을, 제77보병사단이 우익을 맡아 진격했으며, 같은 날 아가나를 해방시켰다.[10] 8월 1일에는 티얀 비행장을 점령했다.[10]

미군은 계속되는 비와 험준한 정글 지형 때문에 어려움을 겪었지만, 8월 2일부터 4일까지 바리가다 산 주변의 일본군 주 방어선과의 치열한 교전 끝에 일본군 방어선을 무너뜨렸다.[10] 일본군 잔존 부대는 정글 속에서 추격해 오는 미군을 상대로 지연 전술을 펼쳤다. 8월 2일 파리가타 지구에서는 일본군 보병 제38연대 제3보병포 중대가 미군 전차 10여 량과 보병 200명을 요격하여 전차 2량을 격파하고 보병 100명에게 사상자를 입혔으나, 중대장이 전사하고 남은 부대는 미군 전차에 육탄 공격을 감행하며 저항했다. 다음 날인 3일에는 히라츠카 방면으로 공격해 온 미군에 대해 잔존 포병이 집중 포격을 가해 전차 수 량을 격파하고 10여 량을 파손시켰지만, 미군의 반격으로 포병 부대는 전멸했다.[66] 전선이 넓어지고 사상자가 늘어나자, 미군은 일본군이 방어선 틈새로 빠져나가는 것을 막기 위해 8월 7일 제1임시해병여단을 제3해병사단의 좌익에 추가로 투입했다.[10]

8월 7일, 미군은 괌 북부의 요충지인 이고 마을로 진격했다. 일본군은 남은 95식 경전차 2량과 속사포, 98식 20mm 고사 기관포 등을 동원해 방어에 나섰다. 미군은 M4 셔먼 전차 2량이 격파되고 다수의 사상자를 냈지만 결국 이고 마을에 진입했다. 이후 일본군은 95식 경전차 3량과 보병을 동원해 야간 반격을 시도하며 격전이 벌어졌다. 미군은 신무기인 바주카와 화염방사기로 일본군 전차를 공격하려 했으나, 일본군 보병의 격렬한 저항으로 사용에 어려움을 겪었다. 미군 보병은 경기관총을 일본군 전차의 관측창에 쏘아 전차병을 사살하거나 수류탄 공격으로 전차를 파괴했고, 결국 일본군은 남은 전차 1량과 함께 철수했다. 이 전투에서 양측 모두 18명의 사상자가 발생했다.[68] 일본군은 산타 로사 산에도 방어 거점을 마련했으나, 이 역시 8월 8일에 미군에게 점령되었다.[10]

계속된 전투로 일본군의 전력은 급격히 소모되었고, 굶주림과 질병으로 쓰러지는 병사들도 속출했다. 8월 10일, 미군은 마침내 제31군 사령부가 위치한 마타구아 산에 도달했고, 이날 조직적인 일본군의 저항이 종결되었음을 선언했다. 그러나 약 7,500명의 일본군 병사가 여전히 섬에 남아 도주 중인 것으로 추정되었다.[10][44] 당시 오바타 중장이 지휘할 수 있는 병력은 불과 300명에 불과했다. 더 이상의 저항이 불가능하다고 판단한 오바타 중장은 8월 11일 마지막 총공격을 명령했다. 남아있던 전차 10여 량은 미군 전차에 맞서 싸웠으나 압도적인 성능 차이로 모두 격파되었고,[69] 무기조차 거의 남지 않은 일본군 보병들은 총검 돌격을 감행했으나 전멸했다. 오바타 중장과 참모장 역시 할복 자결함으로써 일본군의 조직적인 저항은 완전히 막을 내렸다.[10][70]

이후 미군은 괌 북부까지 완전히 장악했지만, 살아남은 일부 일본군 병사들은 비행장을 습격하거나 교통 및 통신망을 차단하는 등 게릴라전을 벌이며 저항을 이어갔다. 하지만 대부분의 패잔병들은 생존 자체가 급선무였으며, 밀림 속에서 식량은 물론 마실 물조차 구하기 힘들어 이슬이나 작은 동물로 연명해야 했다.[71] 미군은 군견 350마리와 조련사 90명을 투입하여 일본군 저격병 탐색, 동굴 및 진지 수색 등 소탕 작전을 벌였다. 군견들은 야간 경계 임무도 수행하며 미군 병사들의 안전 확보에 기여했다.[51] 또한, 진지 구축 시 강제 노동 동원과 점령 기간 중 수탈 등으로 일본군에게 반감을 가지고 있던 현지 차모로인들도 소탕 작전에 협력했다. 밀림에 숨어든 7,500명의 일본군 병사 중 포로가 된 인원은 1,250명에 불과했으며, 나머지는 전투 중 사망하거나 자결, 또는 질병과 굶주림으로 사망했다. 마지막 일본군 병사가 항복한 것은 제2차 세계 대전 종전 후인 1945년 9월 4일이었다.[70]

4. 6. 일본군의 궤멸과 소탕전

미군의 교두보에 대한 일본군의 반격과 치열한 전투로 일본군은 지쳐갔다. 8월 초에는 식량과 탄약이 바닥났고, 남은 전차는 소수에 불과했다. 제31군 사령관 오바타 중장은 잔존 병력을 이끌고 북부 밀림 지대에서 지구전을 벌이기로 결의하고, 각 부대에 지구전 전환 명령을 내렸다. 사령부가 있던 혼다다이에서 오바타 중장이 먼저 탈출했지만, 제29사단장 타카시나 타케시 중장은 7월 28일에 전차 수십 량을 동원해 혼다다이를 공격해온 미군과의 전투 중 전사했다.[10] 사단의 지휘는 오바타 중장이 사단장 대리로서 직접 맡았으나, 군으로서 조직적인 작전 수행은 이미 어려운 상황이었다. 오바타 중장은 북부 철수 초기에 약 3,000명의 병력을 장악하고 있었다.괌 남부에서 일본군의 주력 부대가 철수했음을 확인한 미 해병 소장 로이 S. 가이거는 제3해병사단을 좌익, 제77보병사단을 우익으로 하여 북쪽으로 공세를 개시했고, 같은 날 아가나를 해방시켰다.[10] 티얀 비행장은 8월 1일에 점령되었다.[10]

비와 빽빽한 정글은 미군의 진격을 더디게 했지만, 8월 2일부터 4일까지 바리가다 산 주변의 주요 일본군 방어선과의 교전 이후 일본군 방어선은 붕괴되었다.[10] 8월 2일, 바리가다(일본명 춘전) 지구에서 미군 전차 10여 량과 보병 200명을 일본군 보병 제38연대 제3보병포 중대가 요격하여 전차 2량을 격파하고 보병 100명에게 사상자를 냈으나, 중대장은 전사했고 남은 부대는 미군 전차에 육탄 공격을 감행했다. 다음 날인 3일에는 히라츠카 방면으로 공격해온 미군에 잔존 포병으로 집중 포격을 가해 수 량을 격파하고 10여 량을 파손시켰지만, 미군의 반격으로 포병은 전멸했다.[66]

제1임시해병여단은 전선이 확대되고 사상자가 계속 발생하자, 일본군이 전선 틈새로 빠져나가는 것을 막기 위해 8월 7일 제3해병사단의 좌익에 배치되었다.[10] 같은 날 미군은 괌 북부의 요충지인 이고 마을로 진격했다. 일본군은 남은 95식 경전차 2량과 속사포, 98식 20mm 고사기관포 등 가용 화력을 집중하여 방어했고, 미군은 M4 셔먼 전차 2량을 격파당하고 다수의 사상자를 냈지만 이고 마을에 돌입했다. 이후 일본군은 95식 경전차 3량과 보병으로 이고 마을에 반격하여 격전이 벌어졌다. 미군은 신무기 바주카와 화염방사기로 전차를 공격하려 했으나, 일본군 보병의 격렬한 사격으로 바주카 사용이 어려웠다. 미군 보병은 경기관총을 일본군 전차의 개구부에 쏘아 전차병을 사살하고 1량을 무력화했으며, 다른 1량도 수류탄으로 격파했다. 남은 1량과 일본군 보병은 철수했고, 이고 마을은 미군에게 점령되었다. 이 야습에서 일본군은 18명의 유해를 남겼고, 미군도 18명의 사상자를 입었다.[68] 일본군은 산타 로사 산에도 또 다른 요새를 구축했으나, 8월 8일에 미군에게 점령되었다.[10]

일본군은 격렬하게 저항했지만, 사상자가 늘고 굶주림과 질병으로 쓰러지는 병사도 속출했다. 미군은 점차 일본군 방어선을 돌파했고 8월 10일에는 제31군 사령부가 있는 마타기산에 도달했다. 이때 오바타 중장이 지휘하는 병력은 300명에 불과했다.[10] 더 이상의 저항이 어렵다고 판단한 오바타는 11일에 마지막 총공격을 명령했다. 남은 전차 10량은 미군 전차에 맞서 싸웠으나 성능 차이로 전량 격파되었다.[69] 무기가 거의 소진된 일본군 보병은 총검 돌격을 감행했으나 전멸했고, 오바타 군 사령관과 타무라 참모장도 할복 자살하여 일본군의 조직적인 저항은 완전히 끝났다.[70] 8월 10일, 미군은 조직적인 일본군의 저항이 끝나고 괌이 확보되었다고 선언했다.[10]

그러나 약 7,500명으로 추정되는 일본군 병사들은 섬 곳곳의 정글로 숨어들었다.[10][44] 미군의 점령 선언 이후에도 일부 일본군 패잔병들은 비행장 습격, 교통 및 통신망 차단 등 게릴라전을 벌이며 저항을 이어갔다. 하지만 대부분의 패잔병은 조직적인 게릴라전보다는 생존 자체에 급급한 상황이었다. 밀림 속에서는 식량은 물론 마실 물조차 구하기 어려워, 병사들은 잎에 맺힌 이슬로 갈증을 달래고 개구리나 소라게 등으로 굶주림을 견뎌야 했다.[71]

미군은 패잔병 소탕에 군견을 적극 활용했다. 괌 전투에는 350마리의 군견과 90명의 핸들러(조련사)가 투입되어 일본군 저격병 탐색, 동굴 및 진지 수색, 전령 임무 등을 수행했다. 또한 야간에 일본군의 기습을 경계하여 미군 병사들의 휴식을 도왔다. 괌 전투 중 죽은 군견은 25마리, 부상당한 군견은 20마리였다.[51]

진지 구축 시 강제 노동과 점령 기간 중 수탈 등으로 일본군에게 적대감을 가진 현지 차모로인들도 미군의 소탕 작전에 협력했다. 정글에 숨은 것으로 추정된 7,500명의 일본군 중[44] 포로가 된 인원은 1,250명에 불과했으며, 나머지는 소탕 과정에서 전사하거나 자결, 혹은 질병과 굶주림으로 사망했다. 마지막 일본 병사가 항복한 것은 제2차 세계 대전이 끝난 후인 1945년 9월 4일이었다.[70]

5. 전투의 영향

괌을 점령한 미군은 일본군이 건설했지만 거의 사용하지 못한 비행장을 신속히 정비하여 사이판 등지와 함께 일본 본토에 대한 전략 폭격의 핵심 거점으로 삼았다. 괌과 사이판에서 발진한 B-29 폭격기들은 일본의 주요 도시들을 폭격하여 일본의 전쟁 수행 능력을 크게 약화시켰다. 이때 정비된 비행장 중 하나는 훗날 괌 국제공항으로 발전하여 오늘날까지 괌의 주요 관문 역할을 하고 있다. 또한 괌은 미 육군과 해군의 중요한 전진 기지가 되어, 이후 필리핀, 이오지마, 오키나와 공략 작전을 효과적으로 지원하는 발판이 되었다. 이처럼 괌을 포함한 마리아나 제도의 상실은 태평양 전쟁의 흐름을 연합군에게 유리하게 바꾸는 결정적인 전환점이 되었다. 종전 후 첫 내각총리대신이 되는 히가시쿠니노미야 나루히코 왕은 괌 전투의 패배 소식을 듣고 일본의 패전을 예감했다고 전해진다.

전투 이후 괌은 연합군의 주요 작전 기지로 변모했다. 미 해군 건설 공병대(시비)와 아프리카계 미국인으로 구성된 항공 공병 대대가 투입되어 5개의 대형 비행장을 건설했다. 미 육군 항공대의 B-29 폭격기들은 노스웨스트 비행장과 노스 필드에서 출격하여 서태평양과 일본 본토의 목표물들을 타격했다.[10]

한편, 괌의 원주민인 차모로족은 일본 점령 기간 동안 극심한 고통을 겪었다. 일본군은 미군의 침공이 임박하자 차모로인들을 대상으로 잔혹 행위를 자행하기 시작했다. 특히 '마네곤 행진'으로 알려진 사건에서는 섬 주민 대부분을 괌 남부에 위치한 6개의 수용소로 강제 이주시켰다. 이 과정에서 병들고 굶주린 많은 사람들이 길에서 숨졌으며, 일본군은 약 600명의 민간인을 학살했다. 일본 점령 기간 동안 최대 2,000명의 차모로인이 사망한 것으로 추정된다. 괌에서는 매년 7월 21일을 괌 해방의 날로 지정하여 이를 기념하고 있다.[16]

공식적인 전투 종료 후에도 소수의 일본군 병사들은 정글에 숨어 항전을 계속했다.[10] 1945년 12월 8일에는 매복 공격으로 미 해병대원 3명이 사망하는 사건도 발생했다. 이토 마사시 병장과 미나가와 분조 상사는 1960년에, 요코이 쇼이치 상사는 1972년 1월 24일에 각각 발견되어 일본으로 귀환했다. 특히 요코이 상사는 탈로포포 폭포 인근 동굴에서 약 28년간 홀로 생존해 있었다.

5. 1. 일본군 측의 교훈

일본군 측에서는 괌 전투를 포함한 마리아나 제도에서의 전투 경험을 통해 중요한 교훈을 얻었다. 미군 상륙 전에 가해진 격렬하고 효과적인 함포 사격으로 인해 진지와 병력에 막대한 손실을 입었으며, 상륙 후에도 해안선 방어(水際撃滅策|수제 격멸책일본어)에 치중하여 견고한 진지 구축이 미흡했다는 점이 지적되었다. 또한, 잦은 돌격이나 야습으로 인해 조기에 많은 전력을 소모한 것도 패배의 원인으로 분석되었다. 이러한 교훈은 대본영 육군부가 편찬한 '전훈 특보'를 통해 전군에 통지되었다. 비록 이 통지 내용만으로는 충분하지 않았다는 평가도 있지만,[72] 이후 펠렐리우 전투, 이오지마 전투, 오키나와 전투 등에서는 이 교훈을 바탕으로 철저한 진지 구축과 종심 방어 전술을 채택하고 무모한 돌격과 야습을 금지함으로써 미군에게 상당한 피해를 입히며 격렬하게 저항했다.6. 괌 원주민 차모로인의 피해

1944년 1월 당시 괌에는 원주민인 차모로인 약 24,000명(멕시코, 필리핀, 중국 혼혈 포함)을 비롯해 소수의 외국인, 미국 군인 가족, 일본 민간인 등이 거주하고 있었다.[73] 섬 주민 대다수인 차모로인은 대체로 미국에 우호적이었는데, 이는 일본 점령 하의 물자 부족과 생활고 심화로 더욱 강해졌다. 또한, 1,000명이 넘는 차모로인 자녀들이 미군에 복무하고 있다는 사실도 차모로인의 반일 감정에 영향을 미쳤다.[25]

일본군은 괌의 방어 시설 강화를 위해 진지 구축 등에 많은 차모로인을 동원했으며, 대부분은 강제 노동이었다. 미군의 상륙이 임박하자 일본군은 차모로인에 대한 통제를 강화했다. 밤에 섬에서 바다로 발화 신호가 보내지거나 해안에서 미국제 고무 보트가 발견되자, 일본군은 차모로인들이 미군을 위한 스파이 활동을 한다고 의심하기 시작했다.[78]

이러한 의심 속에서 일본군은 '마네곤 행진'으로 알려진 사건을 통해 차모로인 약 20,000명을 괌 남동부 마넹가(Manenggon)를 비롯한 5~6곳의 수용소로 강제 이주시켰다.[16][74] 이 과정에서 병들거나 굶주린 이들은 길에 버려져 죽음을 맞기도 했다.[16] 수용소 이주의 공식적인 목적은 불분명하나, 차모로인의 반란 방지, 기밀 유지를 위한 격리, 전투 지역에서의 피난 등 복합적인 이유가 있었던 것으로 추정된다.[76] 일부는 자발적으로 산지로 피난했다는 의견도 있다.[75]

수용소는 식량과 식수가 부족하는 등 환경이 매우 열악하여 많은 차모로인이 고통받았다. 그러나 결과적으로 수용소 대부분이 격전지에서 떨어져 있어, 역설적으로 많은 차모로인의 생명을 보존하는 결과를 낳기도 했다. 그럼에도 전투 과정에 휘말려 사망한 차모로인은 수천 명에 달하는 것으로 추정된다.[76] 1944년 7월 31일, 미군 제77보병사단 제307연대가 안난(Annan) 수용소를 점령하여 2,000명의 차모로인을 해방시켰다.[77] 마넹가 수용소 터에는 현재 평화 공원이 조성되어 있다.

한편, 극도로 예민해진 일부 일본군은 차모로인에 대한 학살을 자행했다. 우마탁(Umatac)의 메리소(Merizo)에서는 스파이 혐의로 다수의 차모로인을 참호에 몰아넣고 수류탄을 던져 살해하는 만행을 저질렀다.[79] 기밀 유지를 명목으로 한 학살도 여러 곳에서 발생했으며, 괌 곳곳에는 이를 기리는 기념비가 세워져 있다. 일본군에게 직접 학살된 차모로인은 약 600명[16]에서 700명[80]에 이른다는 설이 있으며, 일본 점령 기간 전체 동안 사망한 차모로인은 최대 2,000명에 달할 것으로 추정된다.[16] 이러한 고통스러운 역사를 기억하고 해방을 기념하기 위해 괌에서는 매년 7월 21일을 괌 해방의 날로 지정하여 기념하고 있다.[16]

6. 1. 전후 괌의 역사

괌 전투가 끝난 후에도 소수의 일본군 병사들은 정글에 숨어 저항을 계속했다.[10] 1945년 12월 8일에는 미 해병대원 3명이 일본군 잔류병의 매복 공격으로 사망하는 사건도 발생했다. 일본군 이토 마사시 상사는 마지막 동료가 체포된 후인 1960년 5월 23일에야 항복했다. 또한, 1972년 1월 24일에는 요코이 쇼이치 상사가 현지 사냥꾼들에 의해 발견되었다. 그는 탈로포포 폭포 근처의 동굴에서 28년 동안 홀로 숨어 지냈다.

전투 후 괌은 연합군의 중요한 작전 기지로 활용되었다. 미국 해군의 건설 공병대(시비)와 아프리카계 미국인으로 구성된 항공 공병 대대가 동원되어 5개의 대형 비행장을 건설했다. 육군 항공대 B-29 폭격기는 노스웨스트 비행장과 노스 필드에서 출격하여 서태평양과 일본 본토의 목표물을 타격하는 임무를 수행했다.[10]

괌의 원주민인 차모로인들은 일본 점령 기간 동안 큰 고통을 겪었다. 일본군은 미군의 침공이 임박하자 차모로인들에 대한 잔혹 행위를 자행하기 시작했다. 특히 '마네곤 행진'으로 알려진 사건에서는 섬 주민 대부분을 괌 남부에 위치한 6개의 수용소로 강제로 이동시켰다. 이 과정에서 병들거나 굶주린 사람들은 길에 버려져 죽음을 맞았고, 일본군은 약 600명의 민간인을 학살했다. 일본 점령 기간 동안 최대 2,000명의 차모로인이 사망한 것으로 추정된다. 이러한 고통스러운 역사를 기억하고 해방을 기념하기 위해, 괌에서는 매년 7월 21일을 괌 해방의 날로 지정하여 기념하고 있다.[16]

현재 괌에는 전쟁의 상흔을 기억하고 평화를 기원하기 위한 여러 시설과 유적지가 남아 있다. 주요 시설은 다음과 같으며, 오늘날에도 많은 사람들이 이곳을 찾아 전쟁의 역사를 되새기고 있다.

- 남태평양 전몰자 위령 공원

- 태평양 전쟁 국립 역사 공원

- 건 비치 공원

- 태평양 전쟁 박물관 (민간 박물관)

- 아산만 태평양 전쟁 국립 공원

- 요코이 동굴

이 외에도 괌의 해변이나 정글 속에는 당시의 전투 흔적들이 여전히 남아 있다.

참조

[1]

웹사이트

Report of amphibious operations for the capture of the Marianas Islands (Forager Operation)

https://cgsc.content[...]

1944-08-25

[2]

문서

[3]

웹사이트

History of U.S. Marine Corps Operations in World War II: Central Pacific Drive

https://www.ibiblio.[...]

2023-02-02

[4]

웹사이트

The history of battles of Imperial Japanese Tanks

http://www3.plala.or[...]

2019-02

[5]

문서

[6]

웹사이트

The Recapture of Guam" Appendix III.

http://www.ibiblio.o[...]

2023-02-25

[7]

웹사이트

Report on the Capture of the Marianas

https://cgsc.content[...]

2023-02-12

[8]

서적

Report on the Capture of the Marianas

https://cgsc.content[...]

1944-08-25

[9]

웹사이트

Report on the Capture of the Marianas

https://cgsc.content[...]

2023-02-12

[10]

서적

Guam 1941 & 1944: Loss and Reconquest

https://books.google[...]

Osprey Publishing Ltd.

2004

[11]

웹사이트

Guam's Geography at ns.gov.gu

https://web.archive.[...]

[12]

웹사이트

The Recapture of Guam

http://www.ibiblio.o[...]

2023-02-25

[13]

웹사이트

History of Battles of Imperial Japanese Tanks, part 1

http://www3.plala.or[...]

[14]

문서

[15]

영상

Video: Allies Study Post-War Security Etc. (1944)

https://archive.org/[...]

Universal Newsreel

[16]

서적

Imperial Japan's World War Two: 1931–1945

https://books.google[...]

Transaction Publishers

2007

[17]

웹사이트

"United States Army in World War II The War in the Pacific Campaign In the Marianas"

http://www.ibiblio.o[...]

[18]

서적

サイパン戦車戦

潮書房光人社

[19]

서적

Campaign: Mariana & Palau Islands

Osprey Games

[20]

웹사이트

"Survey of Allied tank casualties in World War II"

http://cdm16635.cont[...]

2019-07-17

[21]

서적

Report on the Capture of the Marianas

https://cgsc.content[...]

1944-08-25

[22]

서적

Report on the Capture of the Marianas

https://cgsc.content[...]

1944-08-25

[23]

서적

グアム 戦跡完全ガイド

社会批判社

[24]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[25]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[26]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[27]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[28]

서적

グアム玉砕の記録 慟哭の孤島

廣済堂出版

[29]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[30]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[31]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[32]

서적

戦史叢書 マリアナ沖海戦

[33]

서적

グアム玉砕の記録 慟哭の孤島

廣済堂出版

[34]

서적

戦史叢書 マリアナ沖海戦

[35]

서적

戦史叢書 マリアナ沖海戦

[36]

서적

戦史叢書 マリアナ沖海戦

[37]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[38]

서적

提督スプルーアンス

[39]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[40]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[41]

서적

提督スプルーアンス

[42]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[43]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[44]

웹사이트

"The Recapture of Guam"

http://www.ibiblio.o[...]

[45]

서적

グアム 戦跡完全ガイド

社会批判社

[46]

서적

グアム 戦跡完全ガイド

社会批判社

[47]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[48]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[49]

서적

玉砕の島 グアム島戦記

[50]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[51]

웹사이트

'Liberation: Marines in the Recapture of Guam'

http://www.ibiblio.o[...]

[52]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[53]

서적

グアム島玉砕戦記 悲劇の島の300日の戦い

光人社

[54]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[55]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[56]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[57]

서적

グアム 戦跡完全ガイド

社会批判社

[58]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[59]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[60]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[61]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[62]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[63]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[64]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[65]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[66]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[67]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[68]

웹사이트

'United States Army in World War II The War in the Pacific Campaign In the Marianas'

https://www.ibiblio.[...]

[69]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[70]

서적

グアム 戦跡完全ガイド

社会批判社

[71]

서적

グアム島玉砕の記録 慟哭の孤島

[72]

서적

日本陸軍「戦訓」の研究

芙蓉書房出版

[73]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[74]

서적

グアム 戦跡完全ガイド

社会批判社

[75]

서적

戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦〈1〉

[76]

웹사이트

グアム政府観光局 グアムの歴史 【アメリカ時代への回帰】

http://www.visitguam[...]

[77]

웹사이트

United States Army in World War II The War in the Pacific Campaign In the Marianas

http://www.ibiblio.o[...]

[78]

서적

グアム島玉砕戦記 悲劇の島の300日の戦い

光人社

[79]

서적

グアム島玉砕の記録 慟哭の孤島

[80]

서적

グアム 戦跡完全ガイド

社会批判社

[81]

서적

Guam 1941 & 1944: Loss and Reconquest

https://archive.org/[...]

Osprey Publishing

2004

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com