미치류

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

미치류는 2억 년 이상 번성했던 멸종된 양서류 그룹으로, 강하게 접힌 치아, 거대한 두개골 천장, 이와, 복잡한 척추뼈 등의 특징을 가진다. 어피목, 파충류형 양서류, 분추류, 공추류 등 다양한 하위 그룹으로 분류되며, 초기에는 수생 생활을 하다가 육상으로 진출하기도 했다. 미치류는 데본기 후기에 나타나 석탄기, 페름기, 트라이아스기를 거치며 번성했지만, 기후 변화와 경쟁으로 쇠퇴하여 백악기 초에 멸종했다. 현생 양서류와 양막류의 기원을 밝히는 데 중요한 연구 대상이며, 특히 진양서류의 기원과 관련하여 공추류, 분추류, 파충류형 양서류 등 다양한 그룹과의 연관성이 연구되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 미치아강 - 파충형류

파충형류는 석탄기와 페름기에 번성한 사지동물 그룹으로, 파충류와 유사한 특징을 가진 양서류를 포함하며, 데본기 미로이빨류와 최초의 파충류 사이의 진화적 중간 단계에 해당하고, 좁은 전상악골과 앞쪽으로 좁아지는 서골 등의 특징을 가진다. - 고생물학 - 대량절멸

대량절멸은 지구 역사에서 생물 다양성이 급격히 감소하는 현상으로, 5번의 주요 멸종과 현재 진행 중인 홀로세 멸종을 포함하여 지구 생태계에 큰 영향을 미치며, 특히 홀로세 멸종은 인간 활동으로 인해 멸종 속도가 자연 멸종 속도보다 훨씬 빠르게 증가하고 있다. - 고생물학 - 규화목

나무가 땅에 묻혀 광물질에 의해 화석화된 규화목은 일본과 미국 등지에서 발견되며, 특히 일본에서는 다양한 종류가 천연기념물로 지정되어 보호받고 있다. - 리처드 오언이 명명한 분류군 - 극어류

극어류는 멸종된 어류의 한 무리로, 가시 상어라고도 불리며 실루리아기부터 페름기까지 번성했고, 비늘 장식으로 퇴적암 연대 추정에 사용되었으며, 연골어류에 속한다. - 리처드 오언이 명명한 분류군 - 악어

악어는 넓고 납작한 몸, 긴 주둥이, 짧은 목, 납작한 꼬리를 가진 파충류로 열대 및 아열대 지역에 서식하며 강력한 턱과 이빨로 다양한 먹이를 포식하고 인간과 연관이 깊지만 멸종 위기에 처해 보존 노력이 필요하다.

| 미치류 - [생물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| 분류 정보 | |

| 명칭 | "미치류" 측계통군 |

| 학명 | Labyrinthodontia |

| 명명자 | Owen, 1860년 |

| 생물학적 분류 | |

| 계 | 동물계 |

| 문 | 척삭동물문 |

| 강 | "양서강" (넓은 의미) |

| 아강 | "미치아강" |

| 화석 기록 | |

| 멸종 여부 | 멸종 (아므니오타와 Lissamphibia의 자손 분류군은 현재까지 생존) |

| 포함되는 하위 분류군 | |

| 포함 | 어류형 양서류 * 분추목 † (현생 양서류의 가능한 조상) 파충류형 양서류 * (아므니오타의 조상) |

| 제외되는 하위 분류군 | |

| 제외 | 무족목 † (현생 양서류의 가능한 조상) Lissamphibia (현생 양서류) 아므니오타 |

2. 미치류의 특징

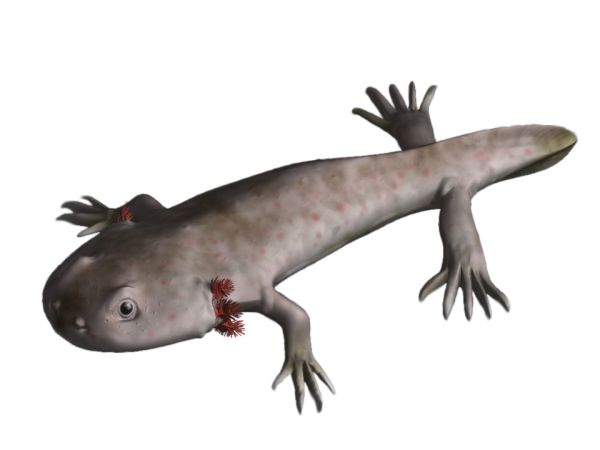

미치류는 양서류와 비슷한 번식 방식을 따랐다. 물속에 알을 낳으면 알에서 올챙이가 부화했다. 올챙이는 변태를 할 때까지 유생 단계에서 물속에 머물렀으며, 변태를 거친 개체만이 때때로 육지로 나갔다. 몇몇 종에서는 화석 올챙이가 알려져 있으며, 현대 도롱뇽 올챙이, 폐어 및 폴립테루스의 새끼에서 발견되는 것과 유사한 깃털 모양의 외부 아가미를 가진 유형성숙 성체도 알려져 있다. 양막류의 가까운 친척인 ''디스코사우리스쿠스''의 올챙이가 알려져 있기 때문에, 미치류의 모든 그룹에서 유생 단계가 있었다고 추정할 수 있다.[16]

2. 1. 형태적 특징

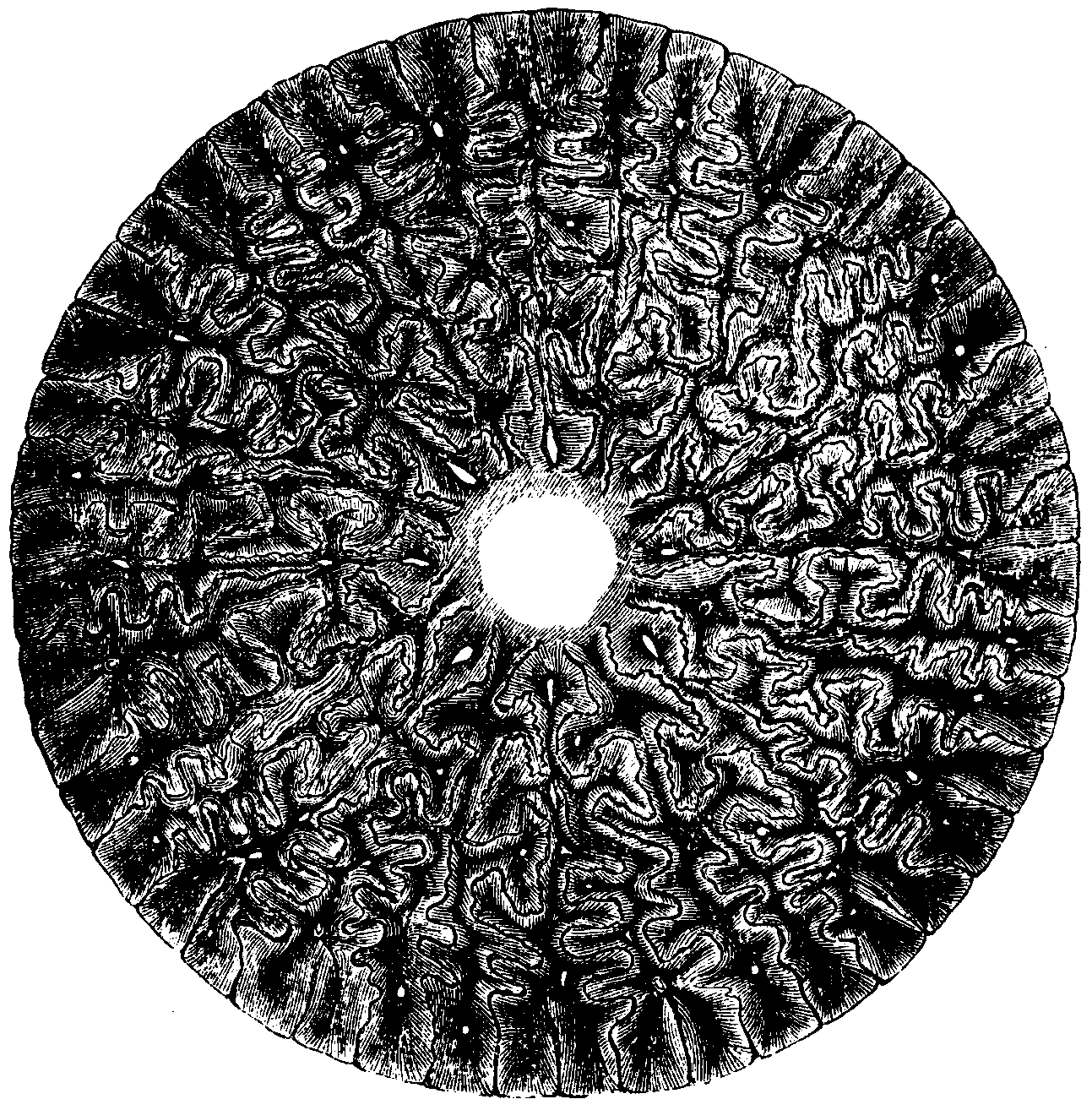

미치류는 2억 년 이상 번성했다. 특히 초기의 형태는 많은 변이를 보여주지만 몇 가지 기본적인 해부학적 특징을 가지고 있어 눈에 띄는 화석으로 야외에서 쉽게 알아볼 수 있게 해준다.- '''상아질과 법랑질이 많이 접혀있는 이빨 표면'''을 가지고 있어 단면이 고전적인 미로를 연상케 한다. 이 그룹의 이름도 여기에서 왔다.[80]

- '''커다란 두개골 천장'''에 콧구멍, 눈과 솔방울눈을 위한 구멍만이 뚫려있어 무궁류와 유사한 구조를 가진다. 후대에 파충류 비슷한 형태를 제외하면 두개골은 납작하고 피부에 상당한 양의 갑옷같은 요소를 가지고 있어 예전에는 ''견두류''라고도 불렸다.[80]

- '''이와(otic notch)'''가 눈 뒤쪽, 두개골의 후면 구석에 위치한다. 수중생활을 하던 원시적인 형태에서는 열린 스피라클을 가지고 있었을 것이며 좀 더 발전된 형태에서는 아마도 고막을 가지고 있었을 것이다.[81][82]

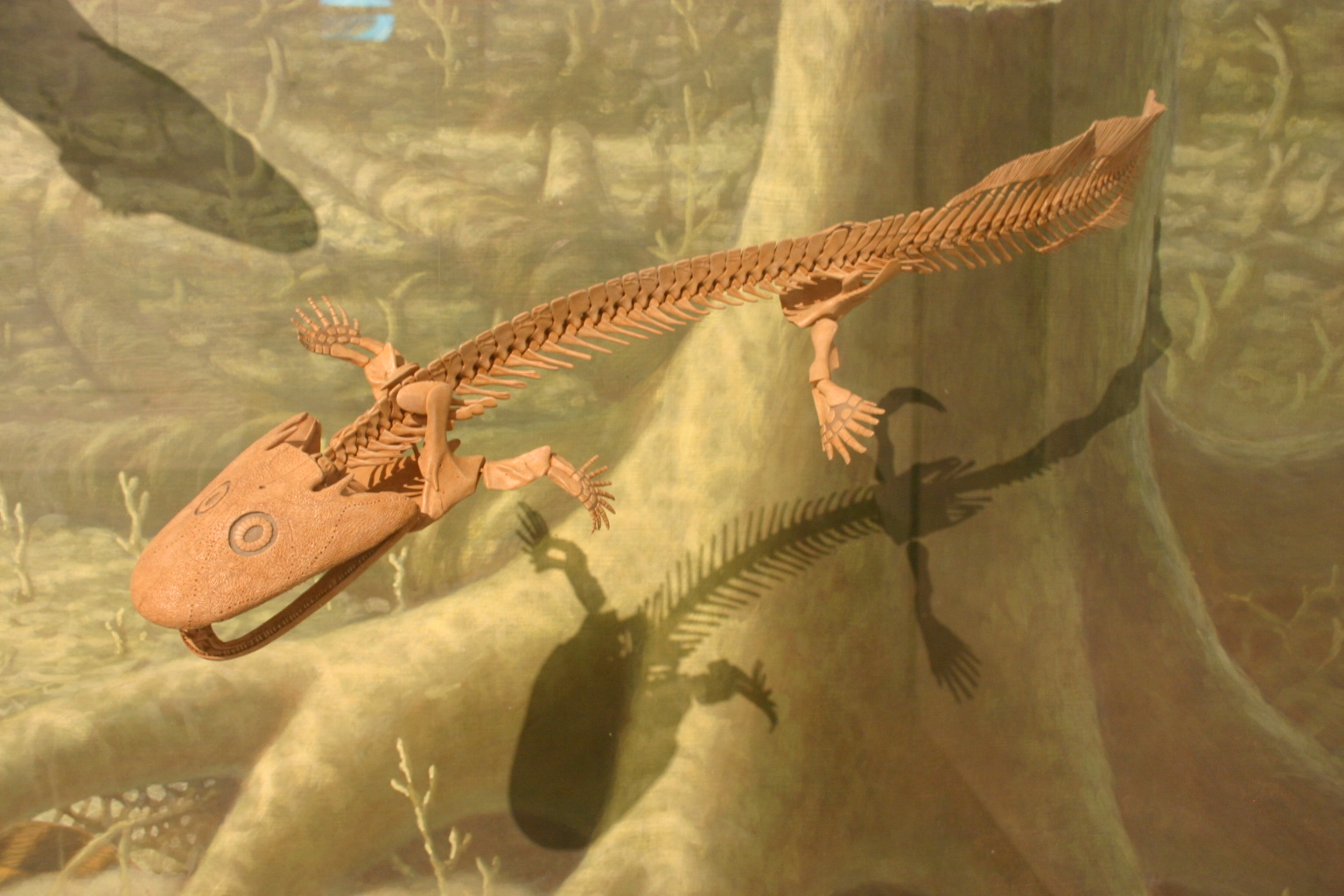

- '''복잡한 척추뼈'''는 네 조각으로 되어 있었는데, 인터센트룸, 두 개의 플루로센트라, 그리고 척추궁이 그것이다. 상대적인 크기와 각 요소들의 골질화 정도는 매우 다양하다.

미치류는 전반적으로 양서류의 형태를 지녔다. 짧은 다리와 큰 머리, 그리고 약간 짧거나 긴 꼬리를 가지고 있다. 초기의 모든 미치류를 포함해 많은 그룹들이 큰 동물이었다. 모든 미치류 그룹의 원시적인 종류들은 물 속에 사는 포식자였을 것이며 물과 육지를 오가거나, 반수생, 혹은 반육상생활을 하는 다양한 생활형태가 서로 다른 그룹에서 여러 번 독립적으로 나타났을 것이다.[83] 어떤 계통에서는 완전히 수중생활로 돌아가 다리가 줄어들고 몸이 길어져 장어같은 모양이 되기도 했다.

두개골은 뱀처럼 생긴 소두류(Aistopoda)를 제외하면 매우 컸다. 넓은 머리와 짧은 목은 호흡과 관련된 일부 제약조건 때문에 그런 형태가 되었을 수 있다.[84] 턱에는 작고 날카로운 원추형 이빨이 있었고 입천장에는 큰 엄니같이 생긴 이빨이 있었다. 이빨은 턱의 앞쪽에서 뒤쪽으로 차례대로 빠졌는데, 하나 건너 하나씩 다 자란 이빨이, 그 사이에 새로 난 이빨이 있는 식이었다.[85] 모든 이빨은 미치형 이빨이었다. 몇몇 진화된 초식 디아덱테스목 미치류의 줄같이 생긴 이빨만이 예외였다.[84] 두개골에는 뚜렷하게 눈에 띄는 이와(otic notch)가 각 눈의 뒤에 있었고 두정안(parietal eye)도 가지고 있었다.

척추는 복잡한 구조를 가지고 있었으며 많은 수의 구성요소들은 종종 제대로 골질화가 되지 않기도 해서 특별히 튼튼하지는 않았다.[80] 팔다리의 긴 뼈들은 상대적으로 짧고 넙적했으며 발목은 움직임에 제한이 있었고 발가락에는 발톱이 없어서 발이 미끄러지는 것을 방지하는 데는 한계가 있었다.[86] 때문에 대부분의 미치류들이 땅 위에서 느리고 둔하게 움직였을 것이다.[80] 큰 몸을 가진 다 큰 동물들 중 일부는 물에서만 생활해야 했을 것이다. 고생대 후기의 어떤 그룹들, 특히 세룡목과 세이무리아목은 중소형 크기의 몸을 가지고 있는 꽤 경쟁력 있는 육상동물이었을 것이다. 석탄기 후기와 페름기 초기의 진화된 디아덱테스목들은 탄탄한 골격구조를 가지고 완전한 육상 생활을 했으며 그 당시 가장 무거운 육상동물이었다. 중생대의 미치류들은 거의 대부분 수중생활을 했고 골격구조는 점차 연골로 구성되는 쪽으로 변화해 갔다.[87]

미치류의 눈은 거의 대부분 두개골의 위쪽에 자리잡고 있어서 하늘 방향으로는 잘 볼 수 있지만 옆쪽으로는 잘 보지 못한다. 두정안이 뚜렷하게 있는데, 현대의 투아타라와 사실상 마찬가지로 이것이 정말 사물을 볼 수 있는 기관인지 단지 밝고 어두운 것만을 구분하는 눈인지는 확실하지 않다.

거의 대부분의 미치류들은 피부에 특별한 감각기관인 측선을 가지고 있어서 어류나 몇몇 진양서류와 마찬가지로 물의 흐름과 압력을 감지한다.[88] 뿌옇고 잡초들이 많은 물 속에서 사냥을 할 때 이를 통해 먹이감이 만들어 내는 진동이나 다른 수중의 소리를 들을 수 있었다. 초기 미치류 그룹들은 큰 등골(stapes)을 가지고 있었는데 이것은 아마도 두개골을 천장쪽에 고정시키는 역할을 했을 것이다. 초기의 육상 미치류들에서 등골이 이와를 덮고 있는 고막과 연결되었었는지, 그리고 공기 중의 소리를 들을 수 있었는지는 의심스럽다.[89] 개구리와 양막류의 고막은 독립적으로 각각 진화한 것으로 보이며 이것은 거의 대부분, 혹은 모든 미치류들이 아마 공기 중의 소리를 들을 수 없었으리라는 점을 시사한다.[90]

초기 미치류는 잘 발달된 내부 아가미와 조상들이 가지고 있던 부레로부터 파생된 원시 허파를 가지고 있었다.[80] 이들은 공기를 호흡할 수 있었기 때문에 따뜻한 여울에 살면서 수중 산소농도가 낮을 경우 큰 이점을 가지게 되었다. 횡격막은 없었고 많은 경우 갈비뼈는 너무 짧거나 너무 촘촘히 나있어서 허파를 확장시키는 데 도움이 되지는 않았다. 현생 양서류처럼 목 쪽의 공기 주머니를 두개골 바닥에 눌러 허파에 공기를 주입하는 식이었을 가능성이 높으며 이것이 아마도 후대에 납작한 두개골 모양을 유지한 이유였을 것이다. 갈비뼈를 이용해 날숨을 쉬는 것은 양막류로 이어지는 계통에서만 진화했던 것으로 보인다.[84] 수중생활을 하는 종류들 다수는 유생 때의 아가미를 성체가 되어서도 유지했다.

공기 중 산소와 이산화탄소 농도가 높았던 시기, 특히 석탄기 당시에는 원시적인 목의 공기주머니를 이용한 호흡방법으로 덩치가 큰 미치류들도 충분한 산소를 얻을 수 있었다. 땅 위에서는 이산화탄소를 제거하는 것이 큰 문제였고, 큰 몸집의 미치류들은 혈중 탄산 농도에 대한 내성을 높이고 물로 돌아갔을 때 피부를 통해 이산화탄소를 방출하는 방법을 썼을 것이다.[84] 물고기 조상으로부터 물려받은 능형 비늘을 잃으면서 현생 양서류처럼 피부를 통한 추가적인 호흡이 가능해졌다.[91]

조상인 육기어류들과 마찬가지로 미치류도 육식성이었다. 하지만 넓고 납작한 두개골과 짧은 턱근육을 보면 입을 크게 벌릴 수는 없었을 것이다. 대부분의 미치류는 현생 양서류들처럼 앉아서 기다리는 전략을 취했을 것이다.[92] 적당한 먹이감이 가까이로 헤엄쳐오거나 걸어오면 턱을 세게 닫아 입천장의 엄니로 먹이를 물었을 것이다. 이런 섭식 형태로 인해 이빨에 힘이 가해졌기 때문에 미궁 형태로 에나멜이 복잡하게 접혀있는 미치형의 이빨을 가지게 되었을 것이다.[93] 먹이를 삼키기 위해서는 현생 악어들처럼 머리를 수직으로 들었을 것이다.

발전된 파충류 형태의 미치류에서는 두개골이 위아래로 두꺼워지고, 턱의 움직임을 잘 조절할 수 있는 능력, 그리고 입천장의 엄니가 사라지는 등의 변화가 나타난다. 아마도 더 효과적인 호흡과 정교한 사냥법을 진화시킨 것과 연관이 있을 것이다.[84]

2. 2. 생태적 특징

미치류는 양서류와 비슷한 생김새를 가지고 있었다. 짧은 다리와 큰 머리, 그리고 중간 길이에서 긴 꼬리를 가졌다. 초기 미치류를 포함한 많은 종류는 몸집이 컸다. 이들은 물속에 사는 포식자였을 것이며, 물과 육지를 오가거나 반수생, 혹은 반육상 생활을 하는 등 다양한 생활 방식을 가졌다.[83] 어떤 종류는 완전히 물속 생활로 돌아가 다리가 짧아지고 몸이 길어져 장어와 같은 모습이 되기도 했다.

뱀처럼 생긴 아이스토포다(Aistopoda)를 빼면, 미치류의 머리뼈는 매우 컸다. 넓은 머리와 짧은 목은 숨쉬는 것과 관련된 제약 때문이었을 수 있다.[84] 턱에는 작고 날카로운 원뿔 모양의 이빨이 있었고, 입천장에는 큰 송곳니 같은 이빨이 있었다. 이빨은 턱의 앞쪽에서 뒤쪽으로 차례대로 빠졌는데, 하나 건너 하나씩 다 자란 이빨이, 그 사이에 새로 난 이빨이 있는 식이었다.[85] 모든 이빨은 미치형 이빨이었다. 몇몇 진화된 초식 디아덱테스목 미치류의 줄같이 생긴 이빨만이 예외였다.[84] 머리뼈에는 눈에 띄는 이와(otic notch)가 각 눈의 뒤에 있었고 두정안(parietal eye)도 가지고 있었다.

미치류의 눈은 거의 머리뼈 위쪽에 있어 하늘은 잘 볼 수 있지만 옆쪽은 잘 보지 못했다. 두정안이 뚜렷하게 있는데, 현대의 투아타라처럼 이것이 정말 사물을 볼 수 있는 기관인지, 단지 밝고 어두운 것만 구분하는 눈인지는 확실하지 않다.

대부분의 미치류는 피부에 측선이라는 특별한 감각 기관을 가지고 있어서, 어류나 몇몇 진양서류처럼 물의 흐름과 압력을 감지했다.[88] 뿌옇고 잡초가 많은 물속에서 사냥할 때 먹이감이 만들어 내는 진동이나 물속의 소리를 들을 수 있었다. 초기 미치류는 큰 등골(stapes)을 가지고 있었는데, 이것은 머리뼈를 천장 쪽에 고정시키는 역할을 했을 것이다. 초기 육상 미치류에서 등골이 이와를 덮는 고막과 연결되었는지, 그리고 공기 중의 소리를 들을 수 있었는지는 의심스럽다.[89] 개구리와 양막류의 고막은 각각 독립적으로 진화한 것으로 보이며, 이는 대부분의 미치류가 공기 중의 소리를 들을 수 없었음을 의미한다.[90]

초기 미치류는 잘 발달된 내부 아가미와 조상의 부레에서 만들어진 원시 허파를 가지고 있었다.[80] 공기를 쉴 수 있었기 때문에 따뜻한 여울에 살면서 물속 산소 농도가 낮을 때 유리했다. 횡격막은 없었고, 많은 경우 갈비뼈가 너무 짧거나 촘촘히 나 있어 허파를 늘리는 데 도움이 되지 않았다. 현생 양서류처럼 목 쪽의 공기 주머니를 머리뼈 바닥에 눌러 허파에 공기를 넣는 식이었을 가능성이 높으며, 이것이 납작한 머리뼈 모양을 유지한 이유였을 것이다. 갈비뼈를 이용해 숨을 내쉬는 것은 양막류로 이어지는 계통에서만 진화했다.[84] 물속 생활을 하는 종류는 유생 때의 아가미를 어른이 되어서도 유지했다.

공기 중 산소와 이산화탄소 농도가 높았던 석탄기에는 원시적인 목의 공기 주머니를 이용한 호흡으로도 덩치가 큰 미치류들이 충분한 산소를 얻을 수 있었다. 땅 위에서는 이산화탄소를 없애는 것이 큰 문제였고, 큰 몸집의 미치류는 혈중 탄산 농도에 대한 내성을 높이고 물로 돌아갔을 때 피부를 통해 이산화탄소를 내보내는 방법을 썼을 것이다.[84] 물고기 조상에게 물려받은 능형 비늘을 잃으면서 현생 양서류처럼 피부를 통한 추가적인 호흡이 가능해졌다.[91]

육기어류(Sarcopterygii) 조상처럼 미치류도 육식성이었다. 하지만 넓고 납작한 머리뼈와 짧은 턱 근육 때문에 입을 크게 벌릴 수는 없었다. 대부분의 미치류는 현생 양서류처럼 앉아서 기다리는 전략을 취했을 것이다.[92] 먹이가 가까이 오면 턱을 세게 닫아 입천장의 엄니로 먹이를 물었을 것이다. 이런 섭식 형태 때문에 이빨에 힘이 가해져 미궁 형태로 에나멜이 복잡하게 접힌 미치형의 이빨을 가지게 되었을 것이다.[93] 먹이를 삼키기 위해서는 현생 악어처럼 머리를 수직으로 들었을 것이다.

발전된 파충류 형태의 미치류는 머리뼈가 위아래로 두꺼워지고, 턱의 움직임을 잘 조절할 수 있게 되었으며, 입천장의 엄니가 사라지는 등의 변화가 나타난다. 이는 더 효과적인 호흡과 정교한 사냥법을 진화시킨 것과 관련이 있을 것이다.[84]

미치류는 양서류와 같은 번식 방법을 따랐다. 물속에 알을 낳으면 알에서 올챙이가 부화한다. 유생 단계에서는 물속에서 살다가 변태를 한다. 변태가 끝난 개체만이 때때로 땅 위로 올라간다. 올챙이 상태의 화석이 몇 종 알려져 있고, 현생 양서류의 유생이나 폐어 또는 폴립테루스과의 어린 물고기에서 볼 수 있는 외부 아가미를 지닌 유태보존 상태의 성체도 발견되었다. 양막류의 근연종인 디스코사우리스쿠스의 유생 상태 역시 알려져 있는 것으로 보아 모든 그룹의 미치류가 기본적으로 유생 단계를 가졌다고 생각해도 무리가 없을 것이다.[94]

3. 미치류의 하위 그룹

미치류 내부의 그룹들은 그 분류 체계가 자주 바뀌는 것으로 알려져 있다.[95][96] 몇몇 그룹들을 인지할 수는 있지만, 이들 그룹의 계통발생학적 관계에 대해서는 합의된 것이 없다.[97] 주요 그룹들 중 많은 수가 작은 몸집에 적당히 골질화된 골격을 가지고 있었고, 초기 대부분의 그룹들이 진화하고 있었을 석탄기 초기의 화석 기록에는 시간적 간격("로머의 간격")이 있었다.[95][98] 게다가 유생과 성체의 물리적 변화를 거치는 양서류의 생활사는 계통발생학적 분석을 복잡하게 만든다.[99] 미치류는 몇몇 중첩된 계통군으로 구성된 것으로 보인다.[100]

가장 잘 알려진 두 그룹은 어피목과 파충형상목인데, 이들은 처음부터 측계통군이라는 것이 알려져 있었다.[80]

3. 1. 어피류 (Ichthyostegalia)

초기 미치류는 데본기부터 시작해서 아마도 석탄기 초기의 로머의 간격까지 계속되었을 것이다. 이 미치류들은 단계통군이 아니라 측계통군이긴 하지만 종종 어피목으로 묶이곤 한다.[101] 어피류는 대부분 수중 생활을 했으며 내부 아가미를 가지고 있었던 흔적이 있다. 간혹 땅 위로 올라오기도 했던 것 같다. 이들의 발에는 발가락이 다섯 개 이상 되는 경우가 많았고 노 같은 형태를 지녔다.[102] 꼬리에는 물고기에서 볼 수 있는 것과 같은 꼬리지느러미를 가지고 있었다.[103] 척추는 모양이 복잡하고 약한 편이었다. 데본기 말기에 점차 튼튼한 다리와 척추를 가진 형태가 진화하기 시작했고 그 이후의 그룹들은 성체가 되면 아가미를 잃게 되었다. 하지만 주로 수중 생활을 했고 어떤 종류는 일생을 물 속에서 살았다.

가장 원시적인 그룹으로, 데본기 후기 ~ 석탄기 초기에 나타났다.

3. 2. 파충류형 양서류 (Reptiliomorpha)

초기에 갈라져 나온 그룹 중 하나는 파충류형 양서류, 탄룡 혹은 파형류라고 불리는 그룹이다. 툴레르페톤이 이 계열의 가장 초기 멤버 중 하나로 간주되며, 이 경우 그룹이 갈라져 나온 것은 데본기에서 석탄기로 넘어가기 전에 있었던 일이 된다.[104] 두개골은 다른 미치류와 비교했을 때 위아래로 깊고, 옆으로는 좁은 편이다. 발가락은 대부분의 경우 앞뒷발 모두 다섯 개씩이다. 초기 형태 중 몇몇은 반담수(brackish water)나 해양 환경에서 알려져 있어서 수중 생활로 돌아간 것으로 보인다.[105]디아덱테스목을 제외하면 육상 생활을 하는 종류는 초기 석탄기에 나타난 중간 크기의 동물이다. 척추는 원시적인 파충류의 것과 비슷하게 작은 플루로센트룸을 가지고 있는데, 이것이 후대 척추동물들에서는 크게 자라 척추뼈몸통이 되었다. 가장 잘 알려진 속은 세이무리아이다. 가장 발전된 그룹인 디아덱테스목의 어떤 멤버들은 초식이었으며 큰 통 모양의 몸통은 수 미터까지 크게 자랐다. 몸집이 작은 디아덱테스목의 근연종들 중에서 후기 석탄기에 첫 파충류가 나타났다.[114][146]

3. 3. 분추류 (Temnospondyli)

미치류 중 가장 다양했던 그룹은 분추류이다. 분추류는 데본기 후기에 나타났고, 크기는 작은 도롱뇽 같이 생겨 물가나 덤불 근처를 바쁘게 다녔을 스테레오스폰딜에서부터 거대하고 튼튼한 갑옷 같은 피부를 지니고 악어처럼 보이는 아르케고사우루스상과에 이르기까지 다양했다. 아르케고사우루스과에서 가장 컸던 종류인 프리오노수쿠스는 9m까지 자랐을 것으로 보이며 이는 지금까지 알려진 양서류 중 가장 큰 것이다.[106]

분추류의 앞발에는 발가락이 네 개, 뒷발에는 다섯 개 있어 오늘날의 양서류와 유사하다.[87] 분추류의 척추뼈 모양은 보수적인 편으로 원시적인 형태와 사실상 마찬가지로 플루로센트룸이 작게 남아 있다가, 더 발전된 종류에서는 사라졌다. 인터센트룸은 체중을 받쳐주기 위해 크고 완전한 고리 모양을 형성한다.[80] 분추류는 모두 비교적 납작한 머리를 가지고 있고 척추뼈와 다리는 튼튼한 경우도 있고 이차적으로 약해진 경우도 있다. 디이노사우리아처럼 완전히 수생인 종류, 그리고 트레마토사우루스과처럼 완전히 해양생활을 하는 종류도 있었다. 분추류가 페름기 후기나 트라이아스기 초기에 현생 개구리와 도롱뇽으로 진화했을 가능성이 있다.[100]

3. 4. 공추류 (Lepospondyli)

기원이 불확실한 작은 그룹인 공추류는 유럽과 북아메리카의 석탄기 및 초기 페름기 지층에서 발견되는 작은 동물들이다. 다른 미치류에서 찾아볼 수 있는 복잡한 구조의 척추뼈와 달리 공추류는 하나의 요소로부터 만들어진 실패(spool) 모양의 척추가 특징이다.[116] 대부분 수생생활을 했으며 때로는 외부 아가미가 보존된 채 발견되기도 한다. 공추류는 일반적으로 도롱뇽처럼 생겼지만, 결각목이라는 그룹은 유연하고 작은 두개골을 가진 뱀처럼 생겼다. 세룡목에 속하는 공추류는 쪼그리고 앉는 자세와 짧은 꼬리를 가지며 육상생활에 잘 적응한 것처럼 보인다. 가장 잘 알려진 속은 부메랑처럼 생긴 머리를 가진 넥트리스목의 디플로카울루스이다.

다른 미치류 그룹들과 공추류의 유연관계는 불분명하며 때로는 별개의 강으로 분류되기도 한다.[107] 이빨은 미치형이 아니며 전통적으로는 미치류에 속하지 않아왔다. 공추류가 계통분류학적으로 단계통군을 형성하는지, 혹은 다른 미치류들, 특히 파충류형 양서류의 유태보존 형태나 유생단계가 모여있는 휴지통분류군인지에 대해서도 의문이 제기되어 왔다.[108]

4. 미치류의 진화

미치류는 이른 중기 데본기(3억 9800만 년에서 3억 9200만 년) 혹은 그 이전에 처음 나타났다. 경골어류 중 육기어류인 리피디스티아 그룹에서부터 진화했으며, 오늘날 살아 있는 리피디스티아의 그룹은 폐어로, 네발동물의 자매분류군이다. 이보다 이전에 나타난 육상동물의 흔적화석이 폴란드 자켈미 채석장의 3억 9500만 년 된 지층에서 발견되었고, 이크티오스테가와 유사한 발을 가진 동물이 남긴 것으로 생각된다.[109][110]

초기 네발동물 화석은 해양 퇴적물에서 발견되어 해양 또는 반담수 지역이 이들의 주된 서식지였음을 알려준다. 미치류 화석이 전 세계에 걸쳐 발견된다는 사실은, 담수에서만 살았다고 보는 것보다 해안가를 따라 퍼져나갔다고 보는 것이 더 합리적이라는 근거를 제시한다.

어피류의 몸 형태와 비율은 이들이 진화하는 동안 크게 바뀌지 않았지만 다리는 무척 빠른 속도로 진화했다. 엘기네르페톤이나 틱타알릭 같은 엘피스토스테갈리아들은 뚜렷한 발가락이 있지는 않은 지느러미 같은 앞다리를 가지고 있어 주로 물에서 이동했을 테지만 모래밭이나 식물들이 많은 수로를 따라서도 움직일 수 있었다. 이크티오스테가와 아칸토스테가는 노처럼 생기고 뼈로 이루어진 발가락이 여러 개 달린 앞다리를 지니고 있어서 땅 위로 몸을 끌며 이동할 수 있었을 것이다. 수중생활을 한 어피류들은 남은 데본기 동안 조간대의 물길과 늪지에서 번성하다가, 석탄기로 넘어가는 시점에서 화석 기록에서 사라졌다.

데본기는 데본기 말 멸종 사건으로 끝났다. 그 이후 석탄기 초기의 약 150만 년 동안 화석 기록이 많이 발견되지 않아 이 기간을 로머의 간격이라고 부른다. 이 기간 동안 어피류가 사라졌고 고등 미치류가 나타났다.[83][88] 이 기간의 화석 중 동 커크턴 채석장(East Kirkton Quarry)에서 발견된 크라시기리누스는 독특하게도 육상생활을 하다가 후에 수중생활로 돌아갔으며 아마 후대의 미치류 그룹들과 자매 그룹 관계였을 것이다.[112]

초기 석탄기에는 더 진화한 그룹들의 조상이거나 자매 그룹인 것으로 보이는 수수께끼의 그룹, 록소마티트과가 널리 퍼졌다.[113] 석탄기 중기 비세절 경에는 미치류가 최소한 세 개의 큰 줄기로 나뉘었다. 주목할 만한 그룹들은 분추류와 공추류, 그리고 탄룡류였으며 탄룡류에서 양막류가 진화했다.

대부분의 미치류는 수생, 혹은 반수생으로 남아있었지만, 몇몇 파충류형 양서류들은 육상의 소형, 혹은 중형 포식자라는 생태적 지위를 찾아 떠났다. 이들은 석탄기 동안 점차 육상생활에 적응하여 튼튼한 척추뼈와 가느다란 다리, 그리고 위아래로 깊은 두개골과 양 옆에 위치한 눈을 가지게 되었다. 물을 통과시키지 않는 피부는 아마도 골편으로 덮여 있었을 것이다. 이 시기의 미치류는 탄탄한 몸집의 파충류처럼 보이다가 물속에 알을 낳을 때만 양서류라는 사실이 드러났을 것이다. 석탄기 중기 또는 말기에 이들 중 작은 종류에서 파충류가 진화했다.[114] 석탄기가 끝날 무렵 전 지구적인 석탄기 우림 붕괴가 일어나면서 육상생활에 더 적응된 파충류가 이득을 얻었고, 양서류들은 지배적인 위치를 잃게 되었다.[115]

미치류 내 그룹들의 계통 분류는 매우 변덕스럽기로 악명이 높다.[17][18] 몇몇 그룹이 확인되었지만, 이들의 계통 발생학적 관계에 대한 합의는 없다.[19]

4. 1. 늪지의 포식자

데본기 말기, 육상 식물이 담수 서식지를 안정화시키면서 최초의 습지생태계가 발달했고, 점차 복잡한 먹이그물이 생겨나 생태적으로 새로운 기회가 많이 생겼다.[111] 초기 미치류들은 수생이었고 얕은 물이나 조간대의 여울, 혹은 잡초가 많은 강어귀에서 사냥을 했다. 이들은 조상 물고기들로부터 소화관과 연결되어 허파로 기능할 수 있는 부레를 물려받았다. (폐어나 피소스톰 조기어류에서도 이런 모습을 볼 수 있다) 그 덕에 식물들이 썩어들어가는 등의 이유로 산소가 부족한 물에서도 숨을 쉬며 먹잇감을 찾을 수 있었다. 가장 초기의 형태인 아칸토스테가 같은 종류는 척추나 다리가 육상생활에 적합하지 않았다. 이는 물고기가 먼저 땅 위로 올라오게 되었다는 예전의 관점과 배치된다. (예: 망둑어처럼 먹잇감을 찾아서, 혹은 살고 있던 물웅덩이가 말라버려 새로운 물웅덩이를 찾아가려는 경우) 초기의 네발동물 화석은 해양 퇴적물에서 발견되어 해양 또는 반담수 지역이 이들의 주된 서식지였음을 알려준다. 미치류의 화석이 전세계에 걸쳐 발견된다는 사실은, 담수에서만 살았다고 보는 것보다 해안가를 따라 퍼져나갔다고 보는 것이 더 합리적이라는 근거를 제시한다.

최초의 미치류는 모두 중간 크기, 혹은 큰 몸을 가진 동물이었고, 땅 위에서 움직이는 것이 쉽지 않았을 것이다. 아가미와 어류같은 두개골, 그리고 물고기의 꼬리지느러미를 가지고 있었지만, 클레이트룸/견갑골이 있어 두개골과 분리된 팔이음뼈를 가지고 이것으로 상체의 몸무게를 지탱했다는 점에서 초기 형태라도 리피디스탄 어류와는 쉽게 구분이 가능하다.[88] 이들은 모두 육식성으로, 초기에는 물고기를 잡아먹다가, 바닷가의 웅덩이에 갇힌 바다생물의 시체를 먹기 위해 물가를 오가다가, 나중에 데본기의 물가에 사는 대형 무척추동물들을 잡아먹는 포식자가 되었을 것이다.[109]

4. 2. 육상 진출

- '''판데리크티스''': 진흙이 있는 얕은 곳에 적응.

- '''틱타알릭''': 상륙할 수 있는 사지 모양의 지느러미를 가짐.

- 초기의 사지형류(Tetrapoda): 수초가 무성한 늪지에 서식

- * '''아칸토스테가''': 8개의 손가락이 있는 사지를 가짐.

- * '''익티오스테가''': 중력으로부터 내장을 보호하는 갈비뼈가 발달.

실러캔스는 이 시기에 갈라져 나온 외양성 자손이다.

가장 원시적인 그룹은 데본기 후기 ~ 석탄기 초기였다.

;데본기

: 온난하고, 후기에는 실루어기에 출현한 육상 식물이 크게 발전하여 숲을 형성하게 되었다. 그로 인해 대기의 산소 농도는 현재 수준까지 상승하고, 육상 무척추동물도 풍부해졌다.

: 익티오스테가목에 속하는 종은 이 시기에 나타났다. 대부분은 로라시아(현재의 그린란드, 북미, 유럽, 중국 등)에 서식했지만, 남반구의 곤드와나였던 오스트레일리아에서도 화석이 출토되고 있다. 이 시기의 종은 아직 거의 수생 동물이며, 육상에는 위기가 닥쳤을 때, 또는 가벼운 유체기에 올라갔을 뿐이라고 생각된다.

;석탄기

: 전기에는 데본기보다 더욱 온난하고, 광대한 바다가 펼쳐져 있던 시대이며, 화석 기록은 매우 빈약하다. 이 시기에, 다섯 손가락을 갖춘 강인한 사지와 튼튼한 척추, 고막을 가진, 보다 육상에 적응한 분추목과 탄룡목이 태어났다. 과도기적 종으로 유명한 것이 페델페스이다.

: 후기에는 한랭해지고, 광대한 육괴가 출현해 내륙부는 건조화되었지만, 적도 부근 지역 (현재의 북미 ~ 유럽)에는 온난한 습지대가 존재하여 양서류가 번성했다. 가장 오래된 파충류도 이 시기이다.

;페름기

: 판게아 대륙이 완성되고, 석탄기부터 성행했던 조산 활동 때문에, 많은 산맥이 생겨 육상에 다채로운 지형과 기후를 가져왔다. 사지 동물은 수많은 진화 계통으로 분화하여, 전 세계로 분포를 넓혀갔다.

: 이 시기는 분추목이 크게 번성하고, 보다 육상에 적응한 파충류나 수궁류의 존재에도 불구하고, 육상 동물의 큰 구성 요소 중 하나로 계속되었다. 진화사상 최대의 양서류인 프리오노수쿠스도 이 시기에 서식했다.

: 말기에는 빙하기가 찾아와, 사상 최대의 대멸종이 일어난다.

;트라이아스기

: 탄룡목은 극소수가 유존적으로 존재했을 뿐이다. 분추목은 수생 동물로 돌아가, 일부는 바다에도 진출하여, 세계 곳곳에서 번성했다. 전체적인 진화 경향으로, 머리 부분이 거대화・편평화되고, 몸통도 또한 편평해졌다. 또한 수중 생활에 적응했는지, 골격의 골질이 퇴축하고, 연골질이 증가했다. 손목・발목 부분이나 지대의 등쪽이 연골화되었기 때문에 사지는 작아지고, 두개골의 골질의 퇴축 때문에 구개가 개방성이 되었다. 이유는 잘 알 수 없지만 반대로 정수리 부분이나 지대의 배쪽은 골질이 늘어나 튼튼해졌다. 이 경향을 최대한으로 진행한 것이 게로트락스이다.

;쥐라기 ~ 백악기

: 탄룡목은 더 이상 보이지 않고, 분추목도 쿠라스쿠스 등 브라키오프스상과에 속하는 종이 간신히 생존할 뿐이었다. 백악기 전기를 마지막으로 완전히 그 계통은 끊어졌다.

4. 3. 미치류의 전성기와 쇠퇴

초식이었던 디아데크테스과는 석탄기 후기/페름기 초기에 다양성이 최고조에 달했다가 빠르게 쇠퇴하기 시작했다. 이들의 자리는 초식성 초기 파충류인 파레이아사우르나 에다포사우루스가 차지했다.[116] 파충류형 양서류와 달리, 분추류는 강이나 늪지에 머물며 물고기 또는 다른 미치류들을 잡아먹었다. 이들은 석탄기 우림 붕괴가 일어나던 시점에 다양해지기 시작했고 석탄기 후기와 페름기 초기에 다양성의 정점에 도달했다. 분추류는 판게아와 고테티스해의 적도 주위 얕은 분지에 위치한 석탄숲의 강 및 반담수환경에서 번성했다.

물고기를 잡아먹기 위한 적응으로 악어처럼 홀쭉한 입을 가졌던 일부 그룹들은 악어와 유사한 형태의 생활을 했을 것으로 보인다. (아르케고사우루스과, 멜로사우루스과, 코크레오사우루스과, 에리옵스과 및 파충류와 유사한 엠볼로메리 아목)[116] 다른 그룹들은 수중 매복 포식자로 진화했는데 짧고 넓은 두개골을 가지고 있어 아래턱을 떨구는 것이 아니라 두개골을 뒤로 젖히는 방식으로 입을 벌렸다. (플라기오사우루스과와 드비노사우리아과)[117] 이들은 오늘날의 아귀와 유사한 방식으로 사냥을 했으며 몇몇 그룹들은 완전히 수중생활을 하여 유생 때의 아가미를 성체에서도 그대로 가지고 있었다. 메토포사우루스과는 ∩-모양의 두개골을 가지고 데본기의 조상들처럼 얕고 탁한 늪에서 사냥하는 것에 적응했다.

작고 거의 대부분 수생이었던 양서류인 공추류는 그 계통발생관계가 명확하지 않지만 석탄기에 유라메리카에서 나타났다. 열대숲의 아래에 있는 작은 연못에서 살았으며 현생 양서류와 유사한 생태적 지위를 가지고 있었다. 페름기에 독특하게 생긴 넥트리스과가 유라메리카에서 곤드와나 대륙으로 이주하였다.

페름기 중기부터 기후가 건조해지기 시작해 양서류의 생활이 힘들어졌다. 육상 파충형류는 사라졌으나, 악어를 닮은 수생 엠볼로메리는 트라이아스기에 멸종할 때까지 살아남았다.[80] 숲의 바닥에 살던 다양한 공추류는 화석기록에서 사라졌고 그 중에는 뱀처럼 생긴 아이스토포다도 있었다.

고생대가 끝나자 트라이아스기까지 생존한 마스토돈사우로이드상과를 제외하면 페름기에 살았던 미치류 그룹들이 모두 사라졌다. 트라이아스기 초기에는 투수쿠스, 벤토수쿠스, 그리고 에리오수쿠스와 같이 커다란 마스토돈사우로이드상과의 여러 과들이 대륙 주변부의 얕은 수로에서 잠시 번성했다. 이들의 생태적 지위는 아마도 현재의 악어와 유사하게 물고기도 잡아먹고 강가에서 육식을 했을 것이다.[116] 모든 그룹들이 점점 약한 척추, 덜 골질화된 다리, 그리고 뚜렷하게 측선기관을 지닌 납작한 두개골 등을 가지고 있어 페름기 말기/트라이아스기 초기의 분추류들이 물을 거의 떠나지 않았음을 알려주고 있다. 아주 거대한 브라키오피드과 (플라기오사우르이거나 아주 가까운 근연종일 것이다.)는 7m까지 크게 자랐을 것이며 아마 페름기의 프리오노수쿠스만큼 무거웠을 것이다.[118]

진짜 악어가 트라이아스기 중기에 부상하면서 이 분추류들도 쇠퇴하기 시작했지만, 백악기 초기의 곤드와나대륙 남부, 악어가 살기에 너무 추운 지역에는 일부 남아있기도 했다.[119]

5. 현생 양서류 및 양막류의 기원

일반적으로 모든 현생 양서류, 즉 진양서류가 미치류에서 기원했다는 데에는 의견이 일치한다. 그러나 현생 양서류는 뼈가 약해 화석으로 남기 어렵고, 독특한 특징이 많아 화석 미치류와 비교하기 어렵다.[1]

전통적으로는 공추류가 진양서류의 조상으로 여겨졌다. 이들은 몸집이 작고 척추뼈가 단순하며, 생태 등 여러 면에서 현생 양서류와 비슷했기 때문이다. 그러나 일부 연구에서는 공추류를 파충류형 양서류와 가깝게 보거나, 아예 파충류형 양서류에서 기원했다고 보기도 한다. 또한, 공추류 자체가 단일 계통군인지도 불확실하다.[2]

다른 연구들은 분추류와의 관련성을 제시한다. 분추류의 암피바미드과는 진양서류의 조상일 가능성이 있는 것으로 여겨진다. 특히 게로바트라쿠스는 개구리와 도롱뇽의 특징을 모두 가진 과도기 화석으로 제안되었다.[3]

하지만 진양서류 자체가 다계통군일 수 있다는 주장도 있다. 군나르 새비-소더버그와 에릭 자르빅은 양서류가 다계통군이라고 주장하며, 공추류는 개구리의 조상, 도롱뇽과 무족영원류는 포롤레피스과 어류에서 독립적으로 진화했다고 보았다. 로버트 L. 캐롤은 꼬리가 있는 양서류는 공추류인 미크로사우리아에서, 개구리는 분추류에서 파생되었다고 제안했다. 게로바트라쿠스에 대한 분지학적 분석은 도롱뇽과 개구리가 분추류에서 진화했으며, 무족영원류는 파충류형 양서류의 자매 그룹이라고 제안했다.[4]

석탄기 초기 미치류에서 양막류로 이어지는 화석들은 비교적 잘 알려져 있었고, 양서류와 파충류의 경계에 대한 문제가 남아있는 듯 보였다. 로버트 캐롤과 미셸 로린은 두 동물군 간의 경계를 긋는 데 큰 역할을 했다.[5]

초기 파충류형 양서류는 대부분 수생이었고, 육상 생활에 적응한 최초의 그룹은 세이무리아목과 디아덱테스목이었다. 세이무리아목은 작거나 중간 크기의 동물로, 튼튼한 다리를 가졌으며 건조한 환경에서 화석이 발견되어 불투수성 표피를 가졌을 것으로 보인다. 이들의 골격은 초기 파충류와 매우 유사했지만, 유생이 발견되면서 양서류처럼 번식했다는 것이 알려졌다. 디아덱테스목은 현생 양막류와 가장 가까운 관계로 여겨졌지만, 유생 화석은 알려진 것이 없다. 그러나 새로운 화석과 계통 발생 분석은 이들의 계통 발생이 기존의 생각만큼 명확하지 않을 수 있음을 보여준다.[6]

몇몇 연구자들은 육지에 알을 낳는 것이 포식과 경쟁을 피하기 위한 것이라고 제안했다. 양막류의 알은 무양막 구조를 지닌 알에서 진화했을 것이다. 호흡을 위한 특수 막이 없는 알은 땅 위에서 이산화탄소를 배출하기 위해 크기가 매우 작아야 한다. 따라서 양막류는 매우 작은 동물에서 진화했을 것이다. 게피로스테구스,[137] 솔레노돈사우루스,[134] 웨스트로티아나,[138] 카시네리아[114] 등이 최초의 양막류로 제시되었으며, 뉴 브런스윅에서 발견된 화석 발자국은 최초의 파충류가 대략 3억 1500만 년 전에 존재했음을 보여준다.[7]

5. 1. 현생 양서류의 기원

진양서류는 모든 현생 양서류를 포함하는 분류군으로, 일반적으로 이들이 미치류에서 기원했다는 데에는 의견이 일치한다. 하지만 현생 양서류는 부서지기 쉬운 뼈를 가지고 있어 화석으로 보존되는 경우가 드물고, 독자적인 특징들이 많아 화석 미치류와 비교하기가 어렵다는 문제가 있다.[100]전통적으로는 공추류가 진양서류의 조상으로 여겨져 왔다. 공추류는 현생 양서류처럼 몸집이 작고 척추뼈 모양이 단순하며, 외부 구조나 생태적 지위 등 여러 측면에서 진양서류와 유사하기 때문이다. 강 수준에서 공추류가 미치류에서 기원하고, 다시 진양서류가 공추류에서 기원했다고 생각되었다.[146][120] 그러나 일부 분지학적 연구에서는 공추류를 파충류형 양서류와 근연관계로 보거나 파충류형 양서류에서 기원했다고 보기도 한다.[121][122][123] 또한, 공추류가 단계통군인지에 대한 의문도 제기되고 있다.[98][124]

다른 연구들에서는 분추류와 진양서류의 유연관계가 가깝다고 주장한다.[88][125][126][127] 특히 암피바미드과에 속하는 게로바트라쿠스는 2008년에 기술되었는데, 개구리와 도롱뇽의 과도기 화석으로 제안되었다. 게로바트라쿠스는 넓은 두개골, 짧은 꼬리, 작은 이빨 등 개구리와 도롱뇽의 특징을 모두 가지고 있다.[128]

하지만 진양서류 자체가 다계통군일 수 있다는 주장도 존재한다. 비록 소수의견이기는 하지만, 군나르 새비-소더버그와 에릭 자르빅의 "스톡홀름 학파"는 코와 두개 신경 구조에 기반하여 양서류가 다계통군이라고 주장했다. 이들은 공추류가 개구리의 조상이며, 도롱뇽과 무족영원류는 독립적으로 포롤레피스과 어류에서 진화했다고 보았다.[129] 로버트 L. 캐롤은 꼬리가 있는 양서류(도롱뇽과 무족영원류)는 공추류인 미크로사우리아에서, 개구리는 분추류에서 파생되었다고 제안했다.[130] 게로바트라쿠스의 분지학적 분석에 따르면 도롱뇽과 개구리는 분추류에서 진화했으며, 무족영원류는 파충류형 양서류의 자매 그룹으로 진양서류 자체가 나머지 네발동물의 강들을 제외한 진화적 등급이라고 제안되었다.[128]

이처럼 진양서류의 기원과 다양한 미치류 그룹들 간의 관계에 대한 논쟁은 এখনো जारीされており、近い将来に合意が得られる見込みは薄い。(아직까지 계속되고 있으며, 가까운 미래에 합의가 이루어질 가능성은 낮다.)

5. 2. 양막류의 기원

석탄기 초기의 미치류로부터 양막류에 이르는 일련의 화석들은 20세기 초반부터 전통적으로 잘 이해되고 있다고 생각되었고, 양서류와 파충류의 경계를 어디에 긋느냐 하는 문제만 남아 있는 것처럼 보였다. 세기가 바뀔 무렵 로버트 캐롤과 미셸 로린이 두 동물군 간의 경계를 긋는데 큰 역할을 했다.[131][132]초기의 파충류형 양서류는 거의 대부분 수생이었으며 육상생활에 잘 적응한 최초의 그룹은 세이무리아목과 디아덱테스목이었다. 세이무리아목은 소형에서 중형 동물로 짧고 통통한 다리를 가지고 있었으며 이들의 화석은 건조한 곳이라고 해석되는 환경에서 발견되어 이들의 피부는 디스코사우리스쿠스에서 볼 수 있는 것처럼 불투수성 표피에 각질, 혹은 비늘을 가지고 있는 것으로 보였다.[133] 세이무리아목의 골격은 초기 파충류와 매우 유사했으나 이들의 유생이 발견되면서 양서류의 방식으로 생식을 했다는 것이 알려졌다.[94] 디아덱테스목의 여러 과 들은 일반적으로 현생 양막류와 가장 가까운 관계로 간주되었다. 이들 역시 여전히 양서류에 속하는 것으로 생각되지만 디아덱테스목의 유생 화석은 알려진 것이 없다.[134] 새로 발견된 화석들을 이용한 분석과 그 결과물로 나온 계통발생도를 보면 이들의 계통발생이 전통적으로 생각해 왔던 것만큼 잘 이해되고 있는 것은 아니라고 보인다.[96]

몇몇 연구자들은 땅 위에 알을 낳는 것이 물 속에 알을 낳았을 때 다른 동물이 알을 먹는 것을 방지하고 여타 미치류들과의 경쟁도 피하기 위해서였을 것이라는 제안을 했다.[135][136] 양막류의 알은 현생 양서류의 알처럼 무양막 구조를 지닌 알에서부터 진화했을 것이다.[132] 호흡을 돕기 위한 특수한 막을 가지지 않은 알이 땅 위에서 이산화탄소를 배출하기 위해서는 크기가 지름 1 cm 이내로 매우 작아야 한다. 그렇게 작은 알에서 직접 발생하는 생물이라면 성체의 크기가 제한될 수 밖에 없으므로 양막류는 매우 작은 동물로부터 진화했을 것이다.[131] 디아덱테스목과 근연관계인 것으로 보이는 게피로스테구스,[137] 솔레노돈사우루스,[134] 웨스트로티아나,[138] 그리고 카시네리아[114] 등, 작고 불완전한 화석 몇 종류가 최초의 양막류로 제시되었다. 화석화된 발자국이 뉴 브런스윅에서 발견되어 최초의 파충류가 대략 3억 1500만 년 전에 존재했음을 보여준다.[139]

6. 미치류 연구의 의의와 미래

'''미치류'''라는 용어는 이빨의 구조를 기반으로 헤르만 부르마이스터가 만들었다.[140] 미치류가 분류학적인 용어로 처음 쓰인 것은 1860년 리차드 오웬에 의해서였고, 그 다음 해에 양서류로 분류되었다.[141] 1920년 왓슨에 의해 양서강 하위의 목으로, 로머에 의해서 1947년에는 상목으로 분류되었다.[142][143]

다른 이름인 '''견두류'''는 1868년에 미국의 고생물학자인 에드워드 드링커 코프가 그리스어 스테고 케팔리아 ''stego cephalia'' - "지붕을 가진 머리" 란 의미 - 를 조합하여 만들었고, 이것은 큰 몸집을 가진 미치류의 피부를 덮고 있는 갑옷 형태의 골편에서 유래한 것이다.[144] 견두류라는 용어는 19세기와 20세기 초기의 문헌에 널리 사용되었다.

초기에 발견된 미치류의 분류는 두개골의 천장에 기반했는데 종종 이것이 발견된 표본의 전부이기도 했다. 미치류 머리 모양의 수렴 진화가 잦았기 때문에 형태적 분류군만이 존재했다.[142] 다양한 그룹들 간의 관계, 그리고 이들과 진양서류의 관계 (거기에 초기 파충류와의 관계까지)는 여전히 논쟁의 대상이다.[100][127] 몇 종류의 큰 그림이 제시되었으나 이 분야의 연구자들 사이에 합의된 것은 없다.

미치류는 최근의 분류에서 선호되지 않는데, 이는 이 분류군이 분기도이기 때문이다. 즉, 이 그룹은 가장 최근의 공통 조상의 모든 후손을 포함하지 않는다. 전통적으로 미치류에 포함되었던 다양한 그룹들은 현재 여러 줄기 사지동물, 기저 사지동물, 비양막류 파충형류로 분류되거나, 다양한 분지학적 분석에 따라 단계통 또는 분기도 측두궁류로 분류된다. 이는 현대 분지학에서 계통과 조상-후손 관계를 파악하는 것을 강조하는 것을 반영한다. 그러나 이 이름은 초기 양서류 사지형류[76]에 대한 편리한 참고 자료로, 그리고 그들의 독특한 치아 패턴에 대한 적절한 해부학적 설명으로 남아 있다.[77] 따라서 일부 현대 과학자들은 여전히 편리한 비공식 용어로 사용하고 있다.[1]

참조

[1]

서적

Fins into limbs : evolution, development, and transformation

https://books.google[...]

University of Chicago Press

[2]

서적

The vertebrate body

Saunders College Pub.

[3]

논문

Devonian climate change, breathing, and the origin of the tetrapod stem group

[4]

문서

The importance of global parsimony and historical bias in understanding tetrapod evolution. Part I-systematics, middle ear evolution, and jaw suspension.

[5]

서적

Gaining ground: the origin and evolution of tetrapods.

Indiana University Press

[6]

논문

Modes of ventilation in early tetrapods: Costal aspiration as a key feature of amniotes

http://www.app.pan.p[...]

2012-05-11

[7]

논문

The ontogeny of tooth succession in Lacerta vivipara Jacquin (1787).

1971-12-14

[8]

뉴스

An amniote-like skeleton from the Early Carboniferous of Scotland

http://www.nature.co[...]

1999-04-08

[9]

웹사이트

Temnospondyli: Overview

https://web.archive.[...]

[10]

서적

Vertebrate palaeontology

Blackwell Science

[11]

웹사이트

Hearing in Stegocephalians

http://tolweb.org/ac[...]

[12]

논문

Evolution of the tetrapod ear: an analysis and reinterpretation.

http://onlinelibrary[...]

[13]

논문

The Greatest Step In Vertebrate History: A Paleobiological Review of the Fish-Tetrapod Transition

http://usf.usfca.edu[...]

[14]

논문

Adaptive problems and possibilities in the temporal fenestration of tetrapod skulls

[15]

논문

Problem of the origin of reptiles

1969-07-01

[16]

문서

Revision of some Morovian Discosauriscidae.

[17]

논문

The origin and early radiation of terrestrial vertebrates.

http://www.usfca.edu[...]

[18]

논문

A supertree of early tetrapods

[19]

논문

The origin(s) of extant amphibians: a review with emphasis on the "lepospondyl hypothesis"

https://zenodo.org/r[...]

2013-03-01

[20]

논문

Problems of the phylogenetic analysis of Paleozoic choanates.

http://www.mnhn.fr/p[...]

[21]

논문

Ontogeny and phylogeny in temnospondyls: a new method of analysis

http://rocek.gli.cas[...]

[22]

뉴스

Pushing PhyloCode: What if we decide to rename every living thing on Earth?

[23]

웹사이트

Ichthyostega

http://tolweb.org/Ic[...]

[24]

논문

Polydactyly in the earliest known tetrapod limbs.

[25]

서적

The Devonian tetrapod Ichthyostega.

[26]

논문

The postcranial skeleton of the Devonian tetrapod ''Tulerpeton curtum'' Lebedev

[27]

서적

The Hancock County tetrapod locality: A new Mississippian (Chesterian) wetlands fauna from Western Kentucky (USA).

"[[Geological Society of America]], Boulder, Colorado."

[28]

논문

Fishes and amphibians from the Late Permian Pedrado Fogo Formation of northern Brazil

[29]

논문

A Temnospondyl Trackway from the Early Mesozoic of Western Gondwana and Its Implications for Basal Tetrapod Locomotion

2014-08-06

[30]

웹사이트

Phylogeny of Stegocephalians

http://tolweb.org/ac[...]

[31]

논문

Hidden morphological diversity among early tetrapods

[32]

서적

Comparative anatomy of the vertebrates.

Wm. C. Brown Publishers

[33]

웹사이트

Lepospondyli: Overview

https://web.archive.[...]

[34]

논문

Tetrapod trackways from the early Middle Devonian period of Poland

[35]

뉴스

Fossil footprints give land vertebrates a much longer history.

https://www.scienced[...]

Uppsala University

2010-01-08

[36]

서적

Paleozoic terrestrial ecosystems

http://www.devoniant[...]

Univ. Chicago Press

[37]

서적

Amphibian-grade Tetrapoda

Chapman & Hall, London

[38]

웹사이트

Baphetidae

http://tolweb.org/tr[...]

2006

[39]

논문

An amniote-like skeleton from the Early Carboniferous of Scotland

http://www.nature.co[...]

1999-04-08

[40]

논문

Rainforest collapse triggered Pennsylvanian tetrapod diversification in Euramerica

[41]

서적

Evolution of the Vertebrates: A history of the Backboned Animals Through Time

John Wiley & Sons Inc

[42]

논문

Gerrothorax pulcherrimus from the Upper Triassic Fleming Fjord Formation of East Greenland and a reassessment of head lifting in temnospondyl feeding

http://www.hmnh.org/[...]

[43]

논문

A giant brachyopoid temnospondyl from the Upper Triassic or Lower Jurassic of Lesotho

[44]

논문

An Early Cretaceous labyrinthodont

[45]

서적

Amphibia

http://sp.lyellcolle[...]

Geological Society, London, Special Publications

[46]

서적

A new perspective on tetrapod phylogeny

Academic Press, London

[47]

논문

The phylogenetic trunk: maximal inclusion of taxa with missing data in an analysis of the Lepospondyli (Vertebrata, Tetrapoda)

[48]

논문

Cranial morphology and affinities of Microbrachis, and a reappraisal of the phylogeny and lifestyle of the first amphibians

http://usf.usfca.edu[...]

[49]

서적

The relationships of the earliest tetrapods

Clarendon Press, Oxford

[50]

서적

A phylogenetic investigation of the inter- and intrarelationships of the Lissamphibia (Amphibia: Temnospondyli)

Comstock Publishing Associates, Ithaca

[51]

논문

The origin and early diversification of tetrapods

[52]

논문

The origin of modern amphibians: a re-evaluation

[53]

논문

A stem batrachian from the Early Permian of Texas and the origin of frogs and salamanders

[54]

논문

Some points of view concerning the evolution of the vertebrates and the classification of this group

[55]

논문

The skull and jaw musculature as guides to the ancestry of salamanders

[56]

논문

Stem caecilian from the Triassic of Colorado sheds light on the origins of Lissamphibia

[57]

서적

The origin of reptiles

Cornell University Press, Ithaca

[58]

논문

The Evolution of Body Size, Cope's Rule and the Origin of Amniotes

[59]

논문

New finds of Discosauriscus austriacus (Makowsky 1876) from the Lower Permian of Boskovice furrow (Czecho-Slovakia)

[60]

논문

A new study of Solenodonsaurus janenschi, and a reconsideration of amniote origins and stegocephalian evolution

http://www.erin.utor[...]

[61]

논문

Origin of the amniote egg

[62]

논문

Quantitative aspects of the amphibian-reptilian transition

[63]

논문

The genus Gephyrostegus

1967-06-01

[64]

논문

Westlothiana gen. nov. :naming the earliest known reptile

[65]

논문

Ecology of early reptiles inferred from Lower Pennsylvanian trackways

https://dx.doi.org/1[...]

[66]

서적

Die Labyrinthodonten aus dem Saarbrücker Steinkohlengebirge, Dritte Abtheilung: der Geschichte der Deutschen Labyrinthodonten Archegosaurus

G. Reimer, Berlin

[67]

서적

Palaeontology, or a Systematic Summary of Extinct Animals and their Geological Relations

Adam and Charles Black, Edinburgh

[68]

논문

The Structure, Evolution and Origin of the Amphibia. The "Orders' Rachitomi and Stereospondyli

https://archive.org/[...]

1920-01-01

[69]

간행물

Review of the Labyrinthodontia

https://paleobiodb.o[...]

[70]

간행물

Synopsis of the extinct Batrachia of North America

[71]

논문

A Census of the determinable Genera of Stegocephalia

https://books.google[...]

[72]

서적

Vertebrate Paleontology

University of Chicago Press

[73]

서적

Evolution of the Vertebrates

John Wiley & Sons Inc

[74]

논문

A Lower Permian vertebrate fauna from southern Oklahoma.

[75]

서적

Vertebrate Paleontology and Evolution

WH Freeman & Co.

[76]

서적

Analysis of vertebrate structure

Wiley

[77]

서적

Evolution : what the fossils say and why it matters

https://archive.org/[...]

Columbia University Press

[78]

서적

Patterns and Processes of Vertebrate Evolution

Cambridge University Press

[79]

서적

Fins into limbs : evolution, development, and transformation

https://archive.org/[...]

University of Chicago Press

[80]

서적

The vertebrate body

Saunders College Pub.

[81]

논문

Devonian climate change, breathing, and the origin of the tetrapod stem group.

http://icb.oxfordjou[...]

[82]

논문

The importance of global parsimony and historical bias in understanding tetrapod evolution. Part I-systematics, middle ear evolution, and jaw suspension.

[83]

서적

Gaining ground: the origin and evolution of tetrapods.

Indiana University Press

[84]

저널

Modes of ventilation in early tetrapods: Costal aspiration as a key feature of amniotes

http://www.app.pan.p[...]

2012-05-11

[85]

저널

The ontogeny of tooth succession in Lacerta vivipara Jacquin (1787).

1971-12-14

[86]

논문

An amniote-like skeleton from the Early Carboniferous of Scotland

http://www.nature.co[...]

1999-04-08

[87]

웹사이트

Temnospondyli: Overview

https://web.archive.[...]

[88]

서적

Vertebrate palaeontology

Blackwell Science

[89]

웹사이트

Hearing in Stegocephalians

http://tolweb.org/ac[...]

[90]

논문

Evolution of the tetrapod ear: an analysis and reinterpretation.

http://onlinelibrary[...]

[91]

저널

The Greatest Step In Vertebrate History: A Paleobiological Review of the Fish-Tetrapod Transition

http://usf.usfca.edu[...]

[92]

저널

Adaptive problems and possibilities in the temporal fenestration of tetrapod skulls

http://onlinelibrary[...]

[93]

저널

Problem of the origin of reptiles

1969-07-01

[94]

논문

Revision of some Morovian Discosauriscidae.

[95]

논문

The origin and early radiation of terrestrial vertebrates.

http://www.usfca.edu[...]

[96]

논문

A supertree of early tetrapods

http://www.ncbi.nlm.[...]

[97]

저널

The origin(s) of extant amphibians: a review with emphasis on the "lepospondyl hypothesis"

http://www.bioone.or[...]

2013-03-01

[98]

논문

Problems of the phylogenetic analysis of Paleozoic choanates.

http://www.mnhn.fr/p[...]

[99]

논문

Ontogeny and phylogeny in temnospondyls: a new method of analysis.

http://rocek.gli.cas[...]

[100]

웹사이트

Phylogeny of Stegocephalians

http://tolweb.org/ac[...]

[101]

웹사이트

Ichthyostega

http://tolweb.org/Ic[...]

[102]

논문

Polydactyly in the earliest known tetrapod limbs.

[103]

논문

The Devonian tetrapod Ichthyostega.

[104]

논문

The postcranial skeleton of the Devonian tetrapod Tulerpeton curtum Lebedev.

http://onlinelibrary[...]

[105]

서적

The Hancock County tetrapod locality: A new Mississippian (Chesterian) wetlands fauna from Western Kentucky (USA).

Geological Society of America

[106]

저널

Fishes and amphibians from the Late Permian Pedrado Fogo Formation of northern Brazil

1991

[107]

서적

Comparative anatomy of the vertebrates

Wm. C. Brown Publishers

1997

[108]

웹사이트

Lepospondyli: Overview

https://web.archive.[...]

2009

[109]

저널

Tetrapod trackways from the early Middle Devonian period of Poland

[110]

뉴스

Fossil footprints give land vertebrates a much longer history

http://www.scienceda[...]

Uppsala University

2010-01-08

[111]

서적

Paleozoic terrestrial ecosystems

Univ. Chicago Press

1992

[112]

서적

Amphibian-grade Tetrapoda

Chapman & Hall

1993

[113]

웹사이트

Baphetidae

http://tolweb.org/tr[...]

2006

[114]

저널

An amniote-like skeleton from the Early Carboniferous of Scotland

1999

[115]

저널

Rainforest collapse triggered Pennsylvanian tetrapod diversification in Euramerica

http://geology.geosc[...]

2010

[116]

서적

Evolution of the Vertebrates: A history of the Backboned Animals Through Time

John Wiley & Sons Inc

1990

[117]

저널

Gerrothorax pulcherrimus from the Upper Triassic Fleming Fjord Formation of East Greenland and a reassessment of head lifting in temnospondyl feeding

2008

[118]

저널

A giant brachyopoid temnospondyl from the Upper Triassic or Lower Jurassic of Lesotho

[119]

저널

An Early Cretaceous labyrinthodont

http://www.informawo[...]

1991

[120]

서적

Amphibia

http://sp.lyellcolle[...]

Geological Society

1967

[121]

서적

A new perspective on tetrapod phylogeny

Academic Press

1997

[122]

저널

The phylogenetic trunk: maximal inclusion of taxa with missing data in an analysis of the Lepospondyli (Vertebrata, Tetrapoda)

http://sysbio.oxford[...]

2001

[123]

저널

Cranial morphology and affinities of Microbrachis, and a reappraisal of the phylogeny and lifestyle of the first amphibians

http://usf.usfca.edu[...]

2004

[124]

서적

The relationships of the earliest tetrapods

Oxford: Clarendon Press

1988

[125]

서적

A phylogenetic investigation of the inter- and intrarelationships of the Lissamphibia (Amphibia: Temnospondyli)

Comstock Publishing Associates, Ithaca

1991

[126]

저널

The origin and early diversification of tetrapods

[127]

저널

The origin of modern amphibians: a re-evaluation

[128]

저널

A stem batrachian from the Early Permian of Texas and the origin of frogs and salamanders

[129]

저널

Some points of view concerning the evolution of the vertebrates and the classification of this group

[130]

저널

The skull and jaw musculature as guides to the ancestry of salamanders

[131]

서적

The origin of reptiles

Cornell University Press

1991

[132]

저널

The Evolution of Body Size, Cope's Rule and the Origin of Amniotes

[133]

저널

New finds of Discosauriscus austriacus (Makowsky 1876) from the Lower Permian of Boskovice furrow (Czecho-Slovakia)

1992

[134]

저널

A new study of Solenodonsaurus janenschi, and a reconsideration of amniote origins and stegocephalian evolution.

http://www.erin.utor[...]

1999

[135]

저널

Origin of the amniote egg

[136]

저널

Quantitative aspects of the amphibian-reptilian transition

[137]

저널

The Genus Gephyrostegus

1967-06-01

[138]

저널

Westlothiana gen. nov. :naming the earliest known reptile

[139]

저널

Ecology of early reptiles inferred from Lower Pennsylvanian trackways

http://findarticles.[...]

[140]

서적

Die Labyrinthodonten aus dem Saarbrücker Steinkohlengebirge, Dritte Abtheilung: der Geschichte der Deutschen Labyrinthodonten Archegosaurus

G. Reimer

1850

[141]

서적

Palaeontology, or a Systematic Summary of Extinct Animals and their Geological Relations

Adam and Charles Black

1861

[142]

저널

The Structure, Evolution and Origin of the Amphibia. The "Orders' Rachitomi and Stereospondyli

http://ia600600.us.a[...]

1920-01-01

[143]

간행물

Review of the Labyrinthodontia

http://paleodb.org/c[...]

Bulletin of the Museum of Comparative Zoology

1947

[144]

간행물

Synopsis of the extinct Batrachia of North America

Proceedings of The Academy of Natural Sciences of Philadelphia

1868

[145]

저널

A Census of the determinable Genera of Stegocephalia

http://books.google.[...]

[146]

서적

Vertebrate Paleontology

University of Chicago Press

1947

[147]

서적

Evolution of the Vertebrates

John Wiley & Sons Inc

1969

[148]

간행물

A Lower Permian vertebrate fauna from southern Oklahoma

Journal of Paleontology

1973

[149]

서적

Vertebrate Paleontology and Evolution

WH Freeman & Co.

1988

[150]

서적

Analysis of vertebrate structure

Wiley

2001

[151]

서적

Evolution : what the fossils say and why it matters

http://books.google.[...]

Columbia University Press

[152]

서적

Patterns and Processes of Vertebrate Evolution

Cambridge University Press

1997

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com