별모양화

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

별모양화는 다각형, 다면체, 다포체의 모서리 또는 면을 연장하여 새로운 도형을 생성하는 기하학적 과정이다. 정규 다각형을 별모양화하면 별 다각형과 다각형 화합물이 생성되며, 이는 슐레플리 기호를 사용하여 표현된다. 다면체의 별모양화는 면 평면을 연장하여 새로운 다면체 또는 화합물을 만들며, 주요 별모양화, 완전 지지 별모양화, 밀러 별모양화 등 다양한 종류로 분류된다. 고차원 다포체에도 적용 가능하며, 체계적인 명명법이 존재한다. 일부 다면체는 무한대까지 별모양화될 수 있으며, 수학적 개념은 예술 작품에도 영감을 주었다.

더 읽어볼만한 페이지

| 별모양화 |

|---|

2. 다각형의 별모양화

정규 다각형을 대칭적으로 별모양화하면 정규 별 다각형 또는 다각형 화합물이 생성된다. 이 다각형은 다각형 경계가 도형의 중심 주위를 감는 횟수 ''m''으로 특징지어진다. 모든 정규 다각형과 마찬가지로 꼭짓점은 원 위에 위치한다. ''m''은 1에서 시작하여 주어진 가장자리의 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로 가기 위해 원 주위를 도는 꼭짓점의 수에 해당한다.

정규 별 다각형은 슐레플리 기호 {''n''/''m''}로 표시되며, 여기서 ''n''은 꼭짓점의 수이고, ''m''은 가장자리를 배열하는 데 사용되는 '단계'이다. ''m''과 ''n''은 상호 소수(공통 약수가 없음)이다. ''m'' = 1인 경우 볼록 다각형 {''n''}이 된다. ''m''은 ''n''의 절반보다 작아야 하며, 그렇지 않으면 선이 평행하거나 발산하여 도형이 닫히지 않는다.

''n''과 ''m''에 공통 인수가 있으면 해당 도형은 정규 화합물이다. 예를 들어 {6/2}는 두 개의 삼각형 {3} 또는 육각별의 정규 화합물이며, {10/4}는 두 개의 오각별 {5/2}의 화합물이다.

일부 저자들은 이러한 정규 화합물에 슐레플리 기호를 사용하지만, 다른 저자들은 이 기호를 ''n''개의 꼭짓점 주위를 ''m''번 감아 한 가장자리가 다른 가장자리 위에 겹쳐지고 각 꼭짓점이 ''m''번 방문되는 단일 경로를 나타내는 것으로 간주한다. 이 경우 화합물에 대해 수정된 기호(예: 육각별은 2{3}, 두 개의 오각별 정규 화합물은 2{5/2})를 사용할 수 있다.

정규 ''n''각형은 ''n''이 짝수일 때 개의 별모양을 가지며(여러 퇴화된 이등변 다각형의 화합물은 고려되지 않음), ''n''이 홀수일 때는 개의 별모양을 가진다.

| -- 오각별 {5/2}는 오각형의 유일한 별모양이다. |  육각별 {6/2}는 육각형의 별모양이자 두 개의 삼각형 화합물이다. |

| -- 구각형 {9}에는 3개의 구각별 형태가 있다: {9/2}, {9/3}, {9/4}, {9/3}은 3개의 삼각형 화합물이다. | |

| ---- 칠각형에는 두 가지 칠각별 형태가 있다: {7/2}, {7/3} | |

칠각형과 마찬가지로 팔각형에도 두 개의 팔각별 별모양이 있는데, 하나는 {8/3}이고 다른 하나는 별 다각형 {8/2}로 두 개의 정사각형 화합물이다.

2. 1. 정별다각형

정규 다각형을 대칭적으로 별모양화하면 정규 별 다각형 또는 다각형 화합물이 생성된다. 이 다각형은 다각형 경계가 도형의 중심 주위를 감는 횟수 ''m''으로 특징지어진다. 모든 정규 다각형과 마찬가지로 꼭짓점은 원 위에 있다. ''m''은 또한 1에서 시작하여 주어진 가장자리의 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로 가기 위해 원 주위를 도는 꼭짓점의 수에 해당한다.

정규 별 다각형은 슐레플리 기호 {''n''/''m''}로 표시되며, 여기서 ''n''은 꼭짓점의 수이고, ''m''은 가장자리를 시퀀싱하는 데 사용되는 '단계'이며, ''m''과 ''n''은 상호 소수(공통 약수가 없음)이다. ''m'' = 1인 경우 볼록 다각형 {''n''}이 된다. ''m''은 또한 ''n''의 절반보다 작아야 한다. 그렇지 않으면 선이 평행하거나 발산하여 도형이 닫히는 것을 방지한다.

''n''과 ''m''에 공통 인수가 있는 경우 해당 도형은 정규 화합물이다. 예를 들어 {6/2}는 두 개의 삼각형 {3} 또는 육각별의 정규 화합물인 반면, {10/4}는 두 개의 오각별 {5/2}의 화합물이다.

일부 저자는 이러한 정규 화합물에 슐레플리 기호를 사용한다. 다른 사람들은 기호를 개의 꼭짓점 주위를 ''m''번 감아 한 가장자리가 다른 가장자리 위에 중첩되고 각 꼭짓점이 ''m''번 방문되는 단일 경로를 나타내는 것으로 간주한다. 이 경우 화합물에 대해 수정된 기호를 사용할 수 있다. 예를 들어 육각별의 경우 2{3}, 두 개의 오각별 정규 화합물의 경우 2{5/2}를 사용한다.

정규 ''n''각형은 ''n''이 짝수인 경우 개의 별모양을 가지며(여러 퇴화된 이등변 다각형의 화합물은 고려되지 않음), ''n''이 홀수인 경우 개의 별모양을 가진다.

| -- 오각별 {5/2}는 오각형의 유일한 별모양이다. | 육각별 {6/2}는 육각형의 별모양 및 두 개의 삼각형 화합물이다. |

| -- 구각형 {9}에는 3개의 구각별 형태가 있다: {9/2}, {9/3}, {9/4}, {9/3}은 3개의 삼각형 화합물이다. | |

| ---- 칠각형에는 두 가지 칠각별 형태가 있다: {7/2}, {7/3} | |

칠각형과 마찬가지로 팔각형에도 두 개의 팔각별 별모양이 있으며, 하나는 {8/3}이고 다른 하나는 별 다각형이고, 다른 하나는 {8/2}이고 두 개의 정사각형의 화합물이다.

2. 2. 다각형 화합물

정규 다각형을 대칭적으로 별모양화하면 정규 별 다각형 또는 다각형 화합물이 생성된다. 이 다각형은 다각형 경계가 도형의 중심 주위를 감는 횟수 ''m''으로 특징지어진다. 모든 정규 다각형과 마찬가지로 꼭짓점은 원 위에 있다. ''m''은 또한 1에서 시작하여 주어진 가장자리의 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로 가기 위해 원 주위를 도는 꼭짓점의 수에 해당한다.

정규 별 다각형은 슐레플리 기호 {''n''/''m''}로 표시되며, 여기서 ''n''은 꼭짓점의 수이고, ''m''은 가장자리를 시퀀싱하는 데 사용되는 '단계'이며, ''m''과 ''n''은 상호 소수이다(공통 약수가 없음). ''m'' = 1인 경우 볼록 다각형 {''n''}이 된다. ''m''은 또한 ''n''의 절반보다 작아야 한다. 그렇지 않으면 선이 평행하거나 발산하여 도형이 닫히는 것을 방지한다.

''n''과 ''m''에 공통 인수가 있는 경우 해당 도형은 정규 화합물이다. 예를 들어 {6/2}는 두 개의 삼각형 {3} 또는 육각별의 정규 화합물인 반면, {10/4}는 두 개의 오각별 {5/2}의 화합물이다.

일부 저자는 이러한 정규 화합물에 슐레플리 기호를 사용한다. 다른 사람들은 기호를 개의 꼭짓점 주위를 ''m''번 감아 한 가장자리가 다른 가장자리 위에 중첩되고 각 꼭짓점이 ''m''번 방문되는 단일 경로를 나타내는 것으로 간주한다. 이 경우 화합물에 대해 수정된 기호를 사용할 수 있다. 예를 들어 육각별의 경우 2{3}, 두 개의 오각별 정규 화합물의 경우 2{5/2}를 사용한다.

정규 ''n''각형은 ''n''이 짝수인 경우 개의 별모양을 가지며(여러 퇴화된 이등변 다각형의 화합물은 고려되지 않음), ''n''이 홀수인 경우 개의 별모양을 가진다.

| 150px 오각별 {5/2}는 오각형의 유일한 별모양이다. | 육각별 {6/2}는 육각형의 별모양이자 두 개의 삼각형의 화합물이다. |

| 320px 구각형 {9}에는 3개의 구각별 형태가 있다: {9/2}, {9/3}, {9/4}, {9/3}은 3개의 삼각형의 화합물이다. | |

| 150px150px | |

칠각형과 마찬가지로 팔각형에도 두 개의 팔각별 별모양이 있으며, 하나는 {8/3}이고 다른 하나는 {8/2}이고 두 개의 정사각형의 화합물인 별 다각형이다.

2. 3. 별모양화의 종류

정규 다각형을 대칭적으로 별모양화하면 정규 별 다각형 또는 다각형 화합물이 생성된다. 이 다각형은 다각형 경계가 도형의 중심 주위를 감는 횟수 ''m''으로 특징지어진다. 모든 정규 다각형과 마찬가지로 꼭짓점은 원 위에 있다. ''m''은 또한 1에서 시작하여 주어진 가장자리의 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로 가기 위해 원 주위를 도는 꼭짓점의 수에 해당한다.

정규 별 다각형은 슐레플리 기호 {''n''/''m''}로 표시되며, 여기서 ''n''은 꼭짓점의 수이고, ''m''은 가장자리를 순서화하는 데 사용되는 '단계'이며, ''m''과 ''n''은 서로소이다(공통 약수가 없음). ''m'' = 1인 경우 볼록 다각형 {''n''}이 된다. ''m''은 또한 ''n''의 절반보다 작아야 하는데, 그렇지 않으면 선이 평행하거나 발산하여 도형이 닫히는 것을 방지하기 때문이다.

''n''과 ''m''에 공통 인수가 있는 경우 해당 도형은 정규 화합물이다. 예를 들어 {6/2}는 두 개의 삼각형 {3} 또는 육각별의 정규 화합물인 반면, {10/4}는 두 개의 오각별 {5/2}의 화합물이다.

일부 저자는 이러한 정규 화합물에 슐레플리 기호를 사용한다. 다른 사람들은 기호를 개의 꼭짓점 주위를 ''m''번 감아 한 가장자리가 다른 가장자리 위에 중첩되고 각 꼭짓점이 ''m''번 방문되는 단일 경로를 나타내는 것으로 간주한다. 이 경우 화합물에 대해 수정된 기호를 사용할 수 있는데, 예를 들어 육각별의 경우 2{3}, 두 개의 오각별 정규 화합물의 경우 2{5/2}를 사용한다.

정규 ''n''각형은 ''n''이 짝수인 경우 개의 별모양을 가지며(여러 퇴화된 이등변 다각형의 화합물은 고려되지 않음), ''n''이 홀수인 경우 개의 별모양을 가진다.

육각별 {6/2}는 육각형의 별모양이자 두 개의 삼각형의 화합물이다. | |

| -- 구각형 {9}에는 {9/2}, {9/3}, {9/4}의 세 가지 구각별 형태가 있으며, {9/3}은 세 개의 삼각형의 화합물이다. | |

| ---- 칠각형에는 {7/2}, {7/3}의 두 가지 칠각별 형태가 있다. | |

1619년 케플러는 다각형과 다면체의 별모양화에 대해 변이나 면을 연장하여 만나 새로운 다각형 또는 다면체를 형성하는 과정으로 정의했다.

칠각형과 마찬가지로 팔각형에도 두 개의 팔각별 별모양이 있는데, 하나는 {8/3}이고 다른 하나는 {8/2}로 두 개의 정사각형의 화합물인 별 다각형이다.

3. 다면체의 별모양화

다면체는 모서리나 면 평면을 연장하여 새로운 다면체나 화합물을 형성할 때까지 교차시켜 별 모양을 만든다. 새로운 다면체의 내부는 면에 의해 여러 개의 세포로 나뉜다. 대칭 다면체의 경우 이러한 세포는 합동 세포의 그룹 또는 집합으로 나뉘며, 이러한 합동 집합의 세포는 동일한 유형이라고 말한다. 별 모양화를 찾는 일반적인 방법은 하나 이상의 세포 유형을 선택하는 것이다.

이는 엄청난 수의 가능한 형태를 초래할 수 있으므로, 집합을 어떤 면에서 중요하고 독특한 별 모양화로 줄이기 위해 추가적인 기준이 종종 부과된다. 핵심을 중심으로 닫힌 층을 형성하는 세포의 집합을 껍질이라고 한다. 대칭 다면체의 경우, 껍질은 하나 이상의 세포 유형으로 구성될 수 있다.

이러한 아이디어를 바탕으로, 몇 가지 제한적인 관심 범주가 식별되었다.

몇 가지 다른 범주도 식별할 수 있다.

아르키메데스 입체와 이들의 쌍대도 별 모양화될 수 있다. 여기에서는 일반적으로 모든 원래 면 평면이 별 모양화에 존재해야 한다는 규칙을 추가한다. 즉, 부분 별 모양화는 고려하지 않는다. 예를 들어, 정육면체는 일반적으로 깎은 정팔면체의 별 모양화로 간주되지 않는다.

밀러의 규칙을 일반화하면 다음과 같은 별모양화의 수를 얻을 수 있다.

| 다면체 | 별 모양화 수 |

|---|---|

| 마름모십이면체 | 4 |

| 삼각뿔십이면체 | 187 |

| 마름모삼십면체 | 358,833,097 |

| 깎은 정팔면체 | 17 (4개는 Wenninger의 다면체 모델에 표시) |

| 이십면체십이면체 | 알 수 없음 (7,071,671개의 비손성 별 모양화, 손성 별 모양화의 수는 미상) (20개는 Wenninger의 다면체 모델에 표시) |

17개의 비볼록 균일 다면체는 아르키메데스 입체의 별 모양화이다.

3. 1. 별모양화의 방법

케플러는 1619년에 다각형과 다면체의 별모양화에 대해 정의했다. 그는 변이나 면을 연장하여 새로운 다각형이나 다면체를 형성하는 과정을 별모양화라고 정의했다.케플러는 정 십이포체를 별모양화하여 두 개의 정 별 다면체인 작은 별모양 십이면체와 큰 별모양 십이면체를 얻었다. 또한 정 팔면체를 별모양화하여 두 개의 정사면체의 정규 화합물인 별꼴팔면체를 얻었다.[1]

다면체의 모서리나 면 평면을 연장하여 새로운 다면체나 화합물을 형성할 때까지 교차시켜 별 모양을 만들 수 있다. 이때 새로운 다면체의 내부는 면에 의해 여러 개의 세포로 나뉜다. 대칭 다면체의 경우 이러한 세포는 합동 세포의 그룹으로 나뉘며, 이러한 합동 집합의 세포는 동일한 유형이라고 한다. 별 모양화를 찾는 일반적인 방법은 하나 이상의 세포 유형을 선택하는 것이다.[1]

이러한 방법은 많은 수의 가능한 형태를 초래할 수 있으므로, 집합을 유의미한 별 모양화로 줄이기 위해 추가적인 기준이 부과되기도 한다. 예를 들어 핵심을 중심으로 닫힌 층을 형성하는 세포의 집합을 껍질이라고 하는데, 대칭 다면체의 경우 껍질은 하나 이상의 세포 유형으로 구성될 수 있다.[1]

몇 가지 제한적인 관심 범주가 있는데, 다음과 같다.

- 주요 별 모양화: 핵심 다면체에 연속적인 껍질을 추가하면 주요 별 모양화 집합이 생성된다.

- 완전 지지 별 모양화: 세포의 밑면이 외부적으로 "오버행"으로 나타나지 않는다. 즉, 면의 모든 보이는 부분은 동일한 면에서 보인다.

- 단일 정점 별 모양화: 별 모양화에 단일 종류의 정점, 즉 모든 정점이 단일 대칭 궤도 내에서 합동인 경우를 말한다. 이러한 모든 별 모양화는 완전히 지원된다.

- 기본 별 모양화: 다면체에 거울 대칭면이 있는 경우, 이러한 평면에 속하는 모서리는 기본 선에 놓여 있다고 한다. 모든 모서리가 기본 선에 놓여 있으면 별 모양화는 기본 별 모양화이다. 모든 기본 별 모양화는 완전히 지원된다.

- 밀러 별 모양화: 콕세터, Du Val, Flather 및 Petrie는 "오십 구 이십면체"에서 밀러가 제안한 다섯 가지 규칙을 기록했다. 이 규칙은 이십면체의 기하학을 참조하지만, 임의의 다면체에 적용되도록 수정되었다. 이 규칙은 원래 다면체의 회전 대칭을 유지하고 각 별 모양화가 외관상 다르도록 한다. 방금 정의된 네 종류의 별 모양화는 모두 밀러 별 모양화의 부분 집합이다.[1]

몇 가지 다른 범주도 있다.

아르키메데스 입체와 이들의 쌍대도 별 모양화될 수 있다. 여기에서는 일반적으로 모든 원래 면 평면이 별 모양화에 존재해야 한다는 규칙을 추가한다. 즉, 부분 별 모양화는 고려하지 않는다. 예를 들어, 정육면체는 일반적으로 깎은 정팔면체의 별 모양화로 간주되지 않는다.[1]

밀러의 규칙을 일반화하면 다음과 같은 별 모양화의 수가 나온다.

| 다면체 | 별 모양화 수 |

|---|---|

| 마름모십이면체 | 4 |

| 삼각뿔십이면체 | 187 |

| 마름모삼십면체 | 358,833,097 |

| 깎은 정팔면체 | 17 (4개는 Wenninger의 다면체 모델에 표시) |

| 이십면체십이면체 | 알 수 없음 (7,071,671개의 비손성 별 모양화, 손성 별 모양화의 수는 미상) (20개는 Wenninger의 다면체 모델에 표시) |

17개의 비볼록 균일 다면체는 아르키메데스 입체의 별 모양화이다.[1]

3. 2. 별모양화의 종류

케플러는 1619년에 다각형과 다면체의 별모양화를 변이나 면을 연장하여 새로운 도형을 만드는 과정으로 정의했다.[1] 그는 정십이면체를 별모양화하여 작은 별모양 십이면체와 큰 별모양 십이면체를, 정팔면체를 별모양화하여 별꼴팔면체를 얻었다.[1]다면체의 별모양화는 모서리나 면을 연장하여 새로운 다면체를 만드는 과정이다.[2] 이 과정에서 면으로 나뉜 여러 개의 세포가 생기는데, 대칭 다면체의 경우 합동인 세포들의 집합으로 나뉜다.[2]

별모양화의 종류는 다양하지만, 몇 가지 중요한 기준에 따라 분류할 수 있다.[2]

- 주요 별모양화: 핵심 다면체에 껍질을 추가하여 만든다.[2]

- 완전 지지 별모양화: 모든 면이 밖으로 드러나 보인다.[2]

- 단일 정점 별모양화: 모든 정점이 단일 대칭 궤도 내에서 합동이다.[2]

- 기본 별모양화: 모든 모서리가 거울 대칭면에 놓인다.[2]

- 밀러 별모양화: 밀러의 규칙을 따르는 별모양화로, 콕세터 등이 연구했다.[2]

아르키메데스 입체와 그 쌍대다면체도 별모양화할 수 있다.[2] 예를 들어, 마름모십이면체는 4가지, 삼각뿔십이면체는 187가지, 마름모삼십면체는 358,833,097가지의 별모양화를 갖는다.[2]

3. 3. 밀러의 규칙

콕세터, Du Val, Flather, 밀러는 "오십 구 이십면체"에서 밀러가 제안한 다섯 가지 규칙을 기록했다. 이 규칙은 원래 정이십면체의 기하학을 위해 고안되었지만, 다른 다면체에도 적용할 수 있도록 수정되었다. 밀러의 규칙은 다음과 같다.[1]- 모든 면이 인접하기 때문에 정사면체의 별모양은 없다.[1]

- 인접하지 않은 면이 평행하여 새로운 모서리에서 만나 확장될 수 없기 때문에 정육면체의 별모양은 없다.[1]

- 정팔면체의 별모양은 1개, 별 모양 팔각형이 있다.[1]

- 십이면체의 별모양은 3개로, 작은 별모양 십이면체, 큰 십이면체, 큰 별 모양 십이면체가 있으며, 모두 케플러-푸앵소 다면체이다.[1]

- 정이십면체의 별모양은 58개로, 큰 이십면체 (케플러-푸앵소 다면체 중 하나)와 정이십면체의 두 번째 및 최종 별모양을 포함한다. 《59개의 이십면체》의 59번째 모델은 원래의 정이십면체 자체이다.[1]

밀러의 규칙에 따르면, 원래 다면체의 회전 대칭을 유지하고 각 별 모양화가 외관상 다르도록 보장한다. 주요 별 모양화, 완전 지지 별 모양화, 단일 정점 별 모양화, 기본 별 모양화는 모두 밀러 별 모양화의 부분 집합이다.[1]

많은 "밀러 별모양"은 케플러의 방법을 사용하여 직접 얻을 수 없다. 예를 들어, 많은 경우 원래 다면체의 면과 모서리가 완전히 사라진 빈 중심이 있는데, 별모양이 될 것이 아무것도 없다. 반면에, 케플러의 방법은 면이 단일 다각형임에도 불구하고 세포가 모서리 또는 꼭짓점 연결되어 밀러의 규칙에 의해 금지된 별모양을 생성한다. 이러한 불일치는 Inchbald (2002)까지는 실제로 주목받지 못했다.[1]

3. 4. 밀러 규칙의 한계와 다른 규칙

콕세터, Du Val, Flather 및 Petrie는 "오십 구 이십면체"에서 밀러가 제안한 다섯 가지 규칙을 기록했다. 이 규칙은 구체적으로 정이십면체의 기하학을 참조하지만, 임의의 다면체에 적용되도록 수정되었다. 이 규칙들은 원래 다면체의 회전 대칭을 유지하고 각 별 모양화가 외관상 다르도록 한다. 방금 정의된 네 종류의 별 모양화(주요 별 모양화, 완전 지지 별 모양화, 단일 정점 별 모양화, 기본 별 모양화)는 모두 밀러 별 모양화의 부분 집합이다.[1]《59개의 이십면체》에서 J.C.P. 밀러는 어떤 별모양 형태가 "적절하게 의미 있고 구별되는" 것으로 간주되어야 하는지를 정의하기 위한 일련의 규칙을 제안했다.[1] 이 규칙은 다른 많은 다면체의 별모양에 적용될 수 있도록 수정되었다. 밀러의 규칙에 따르면 다음과 같다.[1]

- 모든 면이 인접하기 때문에 정사면체의 별모양은 없다.

- 인접하지 않은 면이 평행하여 새로운 모서리에서 만나 확장될 수 없기 때문에 정육면체의 별모양은 없다.

- 정팔면체의 별모양은 1개, 별 모양 팔각형이 있다.

- 십이면체의 별모양은 3개로, 작은 별 모양 십이면체, 큰 십이면체 및 큰 별 모양 십이면체가 있으며, 모두 케플러-푸앵소 다면체이다.

- 정이십면체의 별모양은 58개로, 큰 이십면체 (케플러-푸앵소 다면체 중 하나)와 정이십면체의 두 번째 및 최종 별모양을 포함한다. 《59개의 이십면체》의 59번째 모델은 원래의 정이십면체 자체이다.

많은 "밀러 별모양"은 케플러의 방법을 사용하여 직접 얻을 수 없다. 예를 들어, 많은 경우 원래 다면체의 면과 모서리가 완전히 사라진 빈 중심이 있는데, 별모양이 될 것이 아무것도 없다. 반면에, 케플러의 방법은 면이 단일 다각형임에도 불구하고 세포가 모서리 또는 꼭지점 연결되어 밀러의 규칙에 의해 금지된 별모양을 생성한다. 이러한 불일치는 Inchbald (2002)까지는 실제로 주목받지 못했다.[1]

밀러의 규칙이 별모양화의 "정확한" 나열 방법을 나타내는 것은 결코 아니다. 이 규칙은 특정 방식으로 별모양화 도표 내의 부분을 결합하는 것을 기반으로 하며, 결과 면의 위상을 고려하지 않는다. 따라서 밀러의 목록에 포함되지 않은 꽤 합리적인 이십면체 별모양화가 있는데, 1974년 제임스 브리지에 의해 식별되었다. 일부 "밀러 별모양화"는 별모양화로 간주해야 하는지에 대해 의문이 있는데, 이십면체 집합 중 하나는 공간에 대칭적으로 떠 있는 여러 개의 상당히 분리된 셀로 구성된다.[1]

아직까지 이를 고려한 대체 규칙이 완전히 개발되지 않았다. 대부분의 진전은 별모양화가 새로운 정점을 생성하지 않고 다면체에서 부분을 제거하는 면깎이의 상호적 또는 이중적 과정이라는 개념을 기반으로 이루어졌으며, 어떤 다면체의 모든 별모양화에 대해, 쌍대 쌍대 다면체의 면깎이가 있으며, 그 반대도 마찬가지이다. 쌍대의 면깎이를 연구함으로써 원래의 별모양화에 대한 통찰력을 얻을 수 있다. 브리지는 이십면체의 쌍대인 십이면체의 면깎이를 연구하여 이십면체의 새로운 별모양화를 발견했다.[1]

일부 다면체 학자들은 별모양화가 양방향 과정이라는 견해를 가지고 있다. 즉, 동일한 면 평면을 공유하는 두 개의 다면체는 서로의 별모양화이다. 이것은 컴퓨터 프로그램에서 사용하기에 적합한 일반적인 알고리즘을 고안하는 경우 이해할 수 있지만, 그렇지 않으면 그다지 도움이 되지 않는다.[1]

3. 5. 정다면체의 별모양

1619년 케플러는 정다면체의 별모양화에 대해 연구했다. 그는 정십이포체를 별모양화하여 작은 별모양 십이면체와 큰 별모양 십이면체를 얻었고, 정팔면체를 별모양화하여 별꼴팔면체를 얻었다.width=70px

width=70px

width=70px

콕세터, Du Val, Flather 및 Petrie는 밀러가 제안한 규칙들을 바탕으로 정이십면체의 별모양화에 대해 연구하였으며, 그 결과 59개의 별모양을 발견했다. 이 중에는 큰 이십면체와 정이십면체의 최종 별모양 등이 포함된다.

밀러의 규칙에 따르면 다음과 같다.

- 정사면체의 별모양은 없다.

- 정육면체의 별모양은 없다.

- 정팔면체의 별모양은 1개, 별 모양 팔각형이 있다.

- 십이면체의 별모양은 3개로, 작은 별모양 십이면체, 큰 십이면체 및 큰 별모양 십이면체가 있다.

- 정이십면체의 별모양은 58개가 있다.

정사면체와 정육면체는 변이나 면을 연장해도 새로운 도형을 만들 수 없다.

정팔면체의 면에 의한 별모양화는 별모양 팔면체이다.

정십이면체의 면에 의한 별모양화는 작은 별모양 십이면체, 큰 십이면체, 큰 별모양 십이면체가 있다.

4. 고차원 다포체의 별모양화

별모양화 과정은 고차원 다포체에도 적용될 수 있다. ''n''-다포체의 별모양화 다이어그램은 주어진 면의 (''n'' − 1)차원 초평면에 존재한다.

예를 들어, 4차원 공간에서 큰 큰 별모양 120-포체는 정규 4-다포체 120-포체의 최종 별모양화이다.

5. 별모양화 명명법

케일리는 최초로 정규별 다면체(현재는 케플러-푸앵소 다면체)에 대한 체계적인 명명법을 제시했다. 이 체계는 다른 다면체 및 고차원 다포체에도 널리 사용되었으나, 항상 체계적으로 적용된 것은 아니었다.

존 콘웨이는 별 모양의 다각형, 다면체, 다포체에 대한 용어를 고안했다. 콘웨이의 시스템에서 모서리를 연장하여 새로운 도형을 만드는 과정을 '별 모양화(stellation)', 면을 연장하는 과정을 '확대(greatening)', 셀을 확장하는 과정을 '확장(aggrandizement)'이라고 한다(마지막 용어는 다면체에는 적용되지 않음). 이를 통해 '별 모양의(stellated)', '확대된(great)', '대(grand)'와 같은 단어를 사용하여 결과 도형의 이름을 체계적으로 붙일 수 있다. 예를 들어 콘웨이는 케플러-푸앵소 다면체의 이름에 약간의 변형을 제안했다.

6. 무한대까지의 별모양화

Wenninger는 정육면체와 같은 일부 다면체에는 유한한 별모양화가 없다는 것을 알아차렸다. 그러나 별모양화 세포는 무한대로 확장되는 각기둥으로 구성될 수 있다. 이러한 각기둥으로 구성된 도형을 '''무한대까지의 별모양화'''라고 부를 수 있다. 그러나 대부분의 다면체 정의에 따르면 이러한 별모양화는 엄밀히 말하면 다면체가 아니다.

Wenninger의 도형은 균일 반다면체의 쌍대로 나타났으며, 여기서 중심을 통과하는 면은 "무한대"에 있는 꼭짓점으로 보내진다.[1]

7. 수학에서 예술로의 확장

수학과 예술의 관계에 대한 맥락에서, 매그너스 웬닝거는 복잡한 별모양 다면체의 "특히 아름다운" 모델을 제작한 것으로 묘사된다.[1]

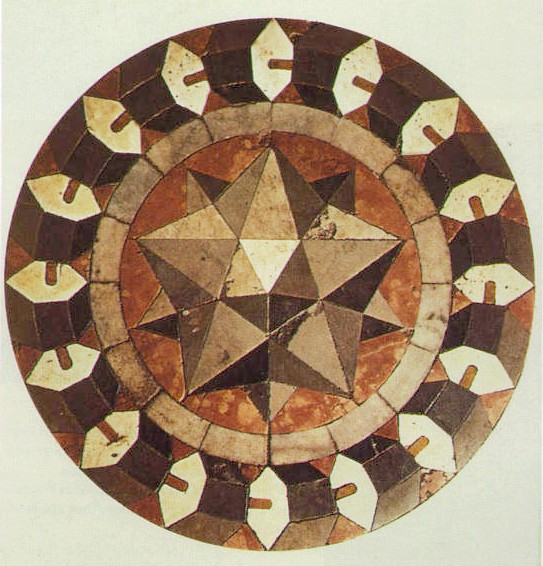

이탈리아 르네상스 예술가 파올로 우첼로는 1430년경 성 마르코 대성당에 작은 별모양 십이면체를 묘사한 바닥 모자이크를 만들었다. 우첼로의 묘사는 1986년 "예술과 과학"이라는 주제로 베네치아 비엔날레의 상징으로 사용되었다.[2] 같은 별모양은 M. C. 에셔의 두 석판화, 1950년의 ''대비(질서와 혼돈)''와 1952년의 ''중력''에서도 핵심적인 요소로 나타난다.[3]

참조

[1]

웹사이트

Mathematics and Art. 5. Polyhedra, tilings, and dissections

http://www.ams.org/s[...]

American Mathematical Society

2015-09-01

[2]

서적

Mathematics and Culture I

https://books.google[...]

Springer Science & Business Media

2003-12-02

[3]

서적

The Magic of M. C. Escher

Harry N. Abrams, Inc.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com