선시

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

선시는 깨달음을 추구하는 선(禪) 사상과 시가 결합된 형태의 문학이다. 초기 불교의 게송에서 시작되어, 중국, 한국, 일본 등 동아시아 각국에서 발전해 왔다. 언어의 절제와 상징성을 중시하며, 깨달음을 표현하는 오도송, 열반송, 전법게, 산거시 등의 종류가 있다. 현대에는 한용운, 미야자와 겐지 등 여러 시인들에 의해 다양한 형태로 계승되고 있으며, 한국 현대시와 일본 현대시에도 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 불교 문학 - 쓰레즈레구사

가마쿠라 시대 말기 겐코가 쓴 수필집 쓰레즈레구사는 인생의 무상함, 자연과의 조화, 은둔과 자유 등의 주제를 다룬 단상들로 이루어져 에도 시대에 널리 읽히며 고전으로 자리 잡았고 현대에 다양한 매체로 재해석되고 있다. - 불교 문학 - 오명 (불교)

오명은 불교에서 보살이 배워야 할 다섯 가지 학문을 의미하며, 언어, 논리학, 불교 철학, 의학, 예술 등을 포함한다. - 한국의 시 - 시조

시조는 고려 중엽에 발생하여 조선 시대에 다양한 주제로 확장되었고, 3장 6구의 형식을 갖춘 한국의 전통적인 시가이다. - 한국의 시 - 제왕운기

《제왕운기》는 고려 후기 이승휴가 지은 역사서로, 상권은 중국, 하권은 한국 역사를 시로 읊었으며, 단군을 한민족의 시조로, 발해를 한국사로 인식하여 민족의식과 자주성을 강조했다. - 중국의 시 - 공작동남비

- 중국의 시 - 칙찬집

칙찬집은 천황의 명령으로 편찬된 시가집으로, 일본에서는 와카, 한시, 렌가, 하이카이 등 다양한 형태로 나타나며, 특히 칙찬와카집은 "21대집"으로 불리고 준칙찬와카집과 칙찬 한시집, 준칙찬 렌가집도 존재하며 중국에도 칙찬집이 있다.

| 선시 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 장르 | 문학 |

| 하위 장르 | 시 |

| 특징 | |

| 내용 | 불교적 가르침, 선 사상 |

| 형식 | 간결한 시구, 비유와 상징 |

| 목적 | 깨달음의 전달, 정신 수양 |

| 언어 | 일상 언어, 직관적 표현 |

| 역사 | |

| 기원 | 선불교의 발전과 함께 시작 |

| 주요 발전 시기 | 당나라 시대 |

| 주요 인물 | |

| 주요 작가 | 혜능 왕유 한산 습득 임제 의현 |

| 영향 | |

| 영향 | 불교 철학, 동양 문화, 예술 |

| 현대적 재해석 | 현대 문학 및 예술 작품에 영감을 제공 |

| 참고 자료 | |

| 관련 서적 | 벽암록 종용록 선시감상 |

2. 역사

선시의 기원은 인도의 산스크리트어 가타( gathasa , 伽陀)를 음역한 '게(偈)'와 중국어 풍송(諷誦)의 송(誦)이 합쳐 이루어진 게송에서 찾아볼 수 있다. 게송은 운율 형식을 갖춘 경전의 일종으로, 경전에서 불설이 설해지는 양식과 성질을 열두 가지로 분류하여 설명하는 12분교의 하나이다.[53][54]

선종 사상이 흥기하기 이전 중국에는 이미 시가(詩歌)의 역사가 오래되었으나, 시와 선(禪)의 연계는 필요하지 않았다. 그러나 선종이 중국에서 유행하면서 많은 문예가들이 시와 참선을 긴밀하게 연결하기 시작했다.

선종은 당대(唐代)에 크게 흥성하여 초·중당 시기 많은 시인들이 선종의 영향을 받았다. 시를 창작할 때 선의 묘오(妙悟) 경지를 수용하여 원선입시(援禪入詩)로 선미(禪味)가 농후한 시를 읊었다. 명나라 사공도(司空圖)의 운외지치(韻外之致), 미외지미(味外之味) 시론은 사람들에게 명확한 시선일치(詩禪一致)이론을 인식시켰고, 후세 중국 문예 이론의 발전에 큰 영향을 끼쳤다.

송대(宋代)에 이르러 선종은 고도로 발전하면서 더욱 광범하게 유행했고, 사대부에까지 선의 풍류가 일어 시와 선의 관계는 더욱 가까워졌다. 당나라의 왕유(王維), 두보(杜甫), 백낙천(白樂天), 한산(寒山), 송나라의 소동파(蘇東坡), 황정견(黃庭堅), 엄우(嚴羽), 청나라의 왕사정(王士禎) 등 대가들이 선사상에 심취하여 고격(高格)의 선시를 많이 창작하게 되었고, 이들이 한국이나 일본 시단에 끼친 영향은 지대하다.[53]

불교 시는 팔리어와 산스크리트어로만 국한되지 않고, 불교도들이 사용하는 거의 모든 언어로 번성해 왔다.

- 티베트 전통의 주목할 만한 예로는 밀라레파의 작품이 있다.[34]

- 중국 불교는 특히 시적 표현이 풍부하다. 예를 들어, 백거이의 시[35]에서 세속적인 시와 불교적인 시적 표현 사이의 긴장을 볼 수 있다. 많은 불교도들은 시를 애착으로 여기고 시에 반대했지만, 그들이 숭배하는 경전은 시적 형식으로 풍부했다. 백거이는 '교언기어'(狂言綺語, "미친 말과 장식된 언어")라는 표현을 만들었는데, 이것이 불교 수행에 비해 시적 표현의 무의미함을 의미한다고 보았다. 이러한 역설을 가장 성공적으로 해결한 중국 불교 시인은 皎然(교연, 730–799)이었을 것이다.[36]

선종 불교(중국어: 禪, 일본어: 禪)는 불교 시를 위한 풍부한 토대를 제공했다. 선종 불교도들은 간접성, 암시, 모호함, 역설 및 은유를 직접적인 설명보다 더 중요하게 여기는 복잡한 언어를 만들었다. 이러한 선종 문학의 복잡한 언어는 선종 시에도 적용된다. 선종 승려 각범 혜홍(1071–1128)은 "마음의 미묘함은 말로 전달될 수 없지만, 말로 볼 수 있다"고 썼다.

구카이는 皎然(교연)의 《시식》 詩式의 영향을 받았는데, 皎然의 작품이 구카이의 시학 대표작인 《문경비부론》文鏡秘府論에 포함되어 있기 때문이다.[40]

중세 일본에서 불교 시는 와카 모음집 안에서 별도의 장르로 특별한 지위를 받았다. 헤이안 시대에는 불교 시가 황실 시가집에 수록되기 시작했는데, 1005년에서 1007년 사이에 편찬된 《슈이 와카슈》가 그 시작이다. 불교 단카를 별도의 장르로 다룬 최초의 황실 시가집 '''샤쿄카'''는 《센자이 와카슈》이다.

가마쿠라 시대의 《백인일수》에는 몇몇 샤쿄카가 포함되어 있다.

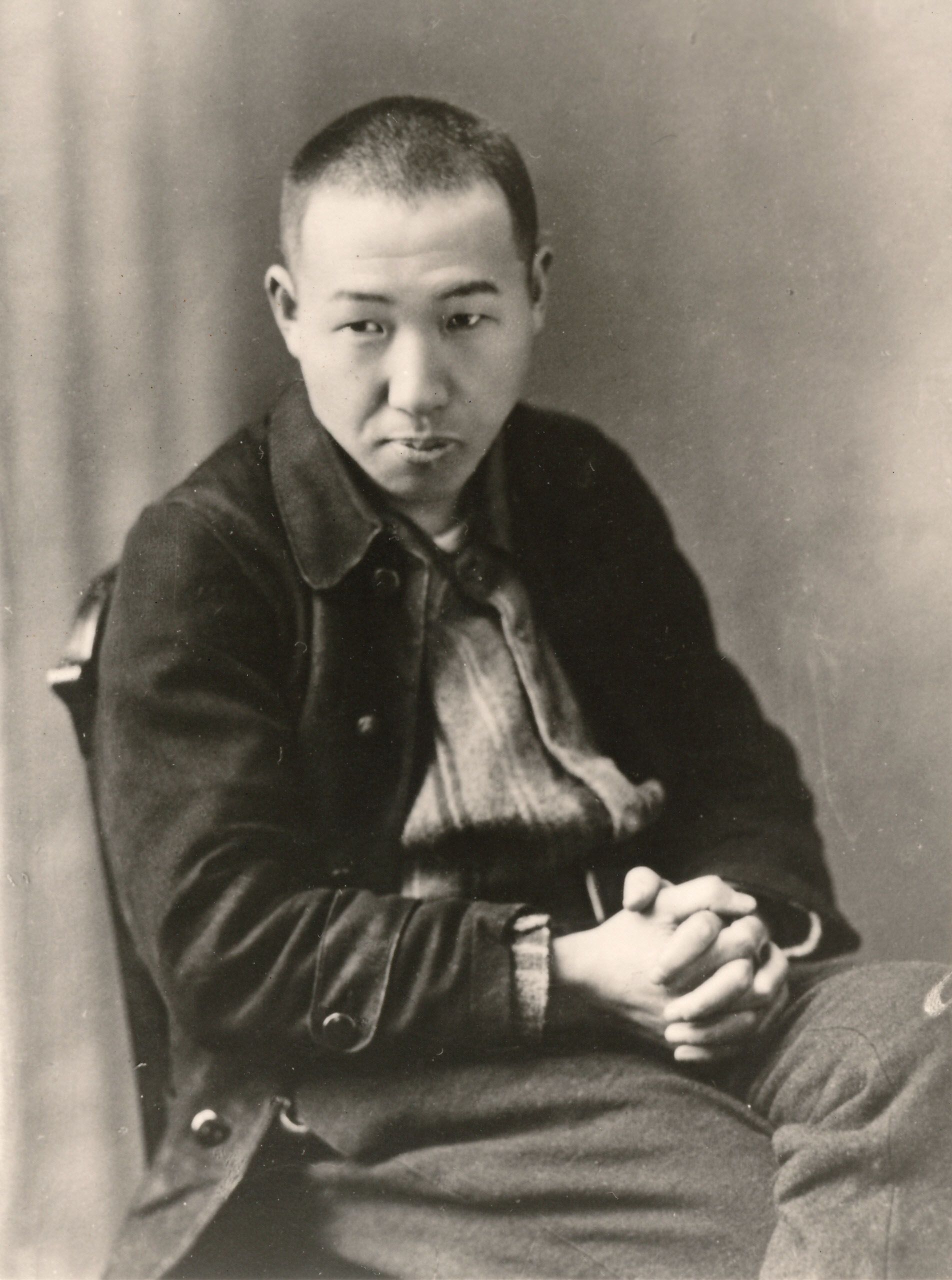

일본이 산업화된 근대 시대에 접어들면서, 메이지 시대의 많은 시인들이 유럽식 시 작법을 실험하기 시작했다. 특히 미야자와 겐지와 같은 시인들은 종종 불교적 색채를 띤 시를 썼다. 그의 작품인 ''비에도 지지 않고''[50]는 법화경에서 주제를 가져왔다.[51]

현대 인도의 산스크리트 시인 바니카비 닥터 마노모한 아차르야는 스리 고타마 붓다 판차캄을 썼다.[52]

2. 1. 초기 불교

선시의 기원은 인도의 산스크리트어 가타(gatha, 伽陀)를 음역한 '게(偈)'와 중국어 풍송(諷誦)의 송(誦)을 합쳐 만든 게송(偈誦)에서 찾을 수 있다. 게송은 운율 형식을 갖춘 경전의 일종으로, 경전에서 불설(佛說)이 설해지는 양식과 성질을 열두 가지로 분류하는 12분교(十二分敎)의 하나이다.[53][54]선종 사상이 흥기하기 전, 중국에는 이미 오랜 시가(詩歌)의 역사가 있었으나, 당시에는 시와 선의 연계가 필요하지 않았다. 그러나 선종 사상이 중국에서 유행하면서 많은 문예가들이 시와 참선을 긴밀하게 연결하기 시작했다. 당대(唐代)에 선종이 크게 흥성하면서, 초·중당 시기에 많은 시인들이 선종의 영향을 받아 시를 창작할 때 선의 묘오(妙悟) 경지를 수용하여 선미(禪味)가 짙은 시를 읊게 되었다.

명나라 사공도(司空圖)의 운외지치(韻外之致), 미외지미(味外之味) 시론은 사람들에게 시선일치(詩禪一致) 이론을 명확하게 인식시켰고, 후세 중국 문예 이론 발전에 큰 영향을 끼쳤다. 송대(宋代)에 이르러 선종은 더욱 발전하고 널리 유행하면서 사대부 사이에서도 선풍(禪風)이 일어 시와 선의 관계는 더욱 가까워졌다.

당나라의 왕유(王維), 두보(杜甫), 백낙천(白樂天), 한산(寒山), 송나라의 소동파(蘇東坡), 황정견(黃庭堅), 엄우(嚴羽), 청나라의 왕사정(王士禎) 등 대표적인 시인들은 선사상에 심취하여 높은 격조의 선시를 많이 창작했으며, 이들은 한국과 일본 시단에 큰 영향을 미쳤다.[53]

불교 시의 첫 번째 예는 전통 경전인 ''법구경''에서 찾아볼 수 있다.

2. 1. 1. 싯다르타 고타마

싯다르타 고타마(불교의 창시자)는 깨달음을 얻은 후 다음과 같이 선언했다고 전해진다.[1]Anekajātisaṁsāraṁ, sandhāvissaṁ anibbisaṁ|수많은 생을 윤회하며 보상 없이, 휴식 없이 떠돌았네.sa

Gahakāraṁ gavesanto, dukkhā jāti punappunaṁ|집 짓는 자를 찾아 헤맸네. 고통스러운 탄생은 반복되네.sa

Gahakāraka diṭṭhosi, puna gehaṁ na kāhasi|집 짓는 자여, 널 보았노라! 다시는 집을 짓지 못하리라.sa

Sabbā te phāsukā bhaggā, gahakūṭaṁ visaṅkhataṁ|너의 모든 서까래는 부서지고, 용마루는 파괴되었네.sa

Visaṅkhāragataṁ cittaṁ, taṇhānaṁ khayamajjhagā|형성되지 않은 곳으로 갔고, 마음은 갈애의 끝에 이르렀네.sa

2. 2. 인도

선시의 시작은 인도의 산스크리트어 가타( gathasa , 伽陀)의 음역인 게(偈)와 중국어 풍송(諷誦)의 송(誦)이 합쳐 이루어진 게송에서 찾아볼 수 있다. 게송은 운율의 형식을 갖춘 경전의 일종으로, 경전에서 불설이 설해지는 양식과 성질을 열두 가지로 분류하여 설명하는 12분교의 하나이다.[53][54]

초기 불교 자료에는 방기사(Vaṅgīsa)라는 불교 승려가 언급되어 있는데, 그는 즉석에서 시를 짓고 암송할 수 있었기 때문에 부처에 의해 말의 즉흥성에 있어서 그의 제자 중 으뜸으로 여겨졌다. 그는 ''테라가타''의 마지막이자 가장 긴 부분인 ''마하니파타'' 또는 "대장"(Great Section)의 저자로 여겨진다.[3]

''테리가타''는 ''장로 비구니의 게송''(Pāli: ''therī'' 장로 (여성형) + ''gāthā'' 게송)으로 번역되며, 초기 여성 장로 비구니 (10 바사 또는 우기를 경험한)들의 짧은 시를 모아놓은 불교 경전이다. 이것은 인도에서 쓰여진 여성 문학의 가장 초기의 알려진 모음집이다.[4] 이 시들은 기원전 6세기 후반까지 거슬러 올라가는 300년의 기간에 걸쳐 있다.[5] 팔리 경전에서 ''테리가타''는 ''수트라 피타카''의 짧은 책 모음집인 ''쿠다카 니카야''의 일부로 분류된다. 그것은 16개의 장으로 구성된 73개의 시로 구성되어 있다. 이것은 ''테라가타''의 부속 경전이다.

''테리가타''는 초기 불교 연구와 여성 문학의 가장 초기의 알려진 모음집으로서 매우 중요한 문서이다. ''테리가타''에는 여성들이 영적 성취에 있어서 남성과 동등하다는 견해를 재확인하는 구절과 고대 남아시아 사회에서 여성들에게 특별한 관심사인 문제를 다루는 게송이 포함되어 있다. ''테리가타''에는 아이를 잃은 어머니의 시(Thig VI.1 및 VI.2), 비구니가 된 전 성매매 여성(Thig V.2), 쾌락의 삶을 버린 부유한 상속녀(Thig VI.5)의 시, 심지어 부처의 고모이자 계모인 마하파자파티 고타미의 시(Thig VI.6)도 포함되어 있다.

초기 상가에서 여성의 역할과 능력에 관한 추가 경전 모음집은 ''삼윳타 니카야''의 다섯 번째 부분에서 발견되며, 이는 ''비쿠니 삼윳타'' "비구니 담론"으로 알려져 있다.

''테리가타''에 게송이 실린 많은 비구니들은 ''쿠다카 니카야''의 ''아파다나''라는 책에도 게송이 있는데, 이 책은 영어로 종종 ''전기적 이야기''라고 불린다. 이 중 대다수가 영어로 번역되었다.

많은 수의 불교 시인들이 산스크리트어로 작품을 썼다.

가장 먼저 알려진 인물 중 한 명은 아슈바고샤이며, 그의 "대시(Great Poems)"(''mahākāvya'') 두 편이 완결된 형태로 남아 있는데, 즉 "불타의 행적"(''Buddhacarita''[6])과 "잘생긴 난다"(''Saundarananda''[7])가 그것이다. 첫 번째 작품은 샤카무니 붓다의 일대기를 다루고, 두 번째 작품은 붓다의 잘생긴 사촌 난다의 이야기를 다루는데, 그는 자신의 가장 큰 약점인 욕망을 수행의 동기로 전환함으로써 해탈의 길로 인도되었다. 또한 ''Śāriputraprakaraṇa'' ([8])라는 희곡의 단편들도 남아 있는데, 이것들은 산스크리트 드라마의 가장 오래된 예일 수도 있다. 아슈바고샤의 시는 종종 단순하지만 매우 암시적이며, 무상함과 같은 핵심적인 불교 가르침을 연상시키는 비유로 표현한다.

아슈바고샤의 다른 시들은 생생한 이미지로 인간의 우유부단함, 불확실성, 슬픔을 포착한다. 다음 시는 난다가 사랑하는 아내와 함께 머물고 싶은 마음과 붓다를 만나 집 앞에서 붓다의 탁발을 소홀히 한 것에 대한 사과를 해야 한다는 존경심 사이에서 갈등하며 집 문 앞에 서 있는 모습을 묘사한다.

2. 3. 중국

선시의 기원은 인도의 산스크리트어 가타(gatha, 伽陀)를 음역한 '게(偈)'와 중국어 '풍송(諷誦)'의 송(誦)을 합쳐 만든 게송(偈誦)에서 찾을 수 있다. 게송은 운율을 갖춘 경전의 일종으로, 경전 내용을 12가지로 분류하는 12분교의 하나이다.[54][53]선종 사상이 흥기하기 이전 중국에는 이미 시가(詩歌)의 역사가 오래되었으나, 시와 선(禪)의 연계는 필요하지 않았다. 그러나 선종이 중국에서 유행하면서 많은 문예가들이 시와 참선을 긴밀하게 연결하기 시작했다.

당대(唐代)에 선종은 크게 융성했으며, 초·중당 시기에 많은 시인들이 선종의 영향을 받았다. 이들은 시를 창작할 때 선의 오묘한 깨달음(妙悟) 경지를 수용하여 선미(禪味)가 짙은 시를 읊었다. 명나라 사공도(司空圖)의 '운외지치(韻外之致)', '미외지미(味外之味)' 시론은 시와 선이 하나됨(詩禪一致)을 명확히 인식시켰고, 이후 중국 문예 이론 발전에 큰 영향을 미쳤다.

송대(宋代)에 선종은 더욱 발전하고 널리 유행했으며, 사대부 사이에서도 선풍(禪風)이 일어 시와 선의 관계는 더욱 가까워졌다. 당나라의 왕유, 두보, 백낙천, 한산, 송나라의 소동파, 황정견, 엄우(嚴羽), 청나라의 왕사정 등은 선사상에 심취하여 수준 높은 선시를 많이 창작했으며, 이들은 한국과 일본 시단에 큰 영향을 끼쳤다.[53]

최초로 알려진 인물 중 한 명은 아슈바고샤이다. 그의 "대시(Great Poems)"(''mahākāvya'') 두 편인 "불타의 행적"(''Buddhacarita''.[6])과 "잘생긴 난다"(''Saundarananda''[7])가 완결된 형태로 남아 있다. "불타의 행적"은 샤카무니 붓다의 일대기를, "잘생긴 난다"는 붓다의 사촌 난다의 이야기를 다룬다. 난다는 자신의 가장 큰 약점인 욕망을 수행의 동기로 전환하여 해탈에 이른다. ''Śāriputraprakaraṇa'' ([8])라는 희곡의 단편은 산스크리트 드라마의 가장 오래된 예시일 수 있다. 아슈바고샤의 시는 단순하지만 핵심적인 불교 가르침을 암시하는 비유로 표현된다.

아슈바고샤의 다른 시는 인간의 우유부단함, 불확실성, 슬픔을 생생하게 묘사한다. 다음은 난다가 사랑하는 아내와 함께 머물고 싶은 마음과 붓다를 만나 사과해야 한다는 존경심 사이에서 갈등하는 모습을 묘사한다.

산스크리트 시는 운문(padya), 산문(gadya), 혼합(campū)의 세 가지 유형으로 나뉜다. 인도 전통에서 운율은 문학적 표현의 특징이 아니었다. 철학, 의학 등 모든 종류의 작품이 암송을 위해 운문으로 구성되었다. 여러 불교 저술가들은 혼합 운문-산문 작품을 전문으로 썼으며, 부처의 전생 이야기(''자타카 이야기'')를 다시 이야기했다. 자타카를 바탕으로 글을 쓴 저자 중 가장 유명한 사람은 아리아수라(Āryaśūra)이다.[12][13][14][15][16] 하리바타(Haribhaṭṭa) [17] 와 고파닷타(Gopadatta)도 문학적인 자타카 모음집을 썼다. 하리바타의 모음집에는 샤카무니 부처의 생애에 대한 간결한 버전이 있다. 그는 부처의 깨달음 후 마라의 낙담을 다음과 같이 묘사한다.

이는 칼리다사의 ''쿠마라삼바바''의 유명한 구절을 연상시킨다.[18] 두 구절의 대비는 시사하는 바가 크다. 칼리다사는 파르바티가 미래의 남편에 대한 이야기를 듣고 감격할 때 사랑의 신의 싹트는 모습을 찬양한다. 하리바타는 부처의 깨달음 시기에 사랑의 신의 패배를 묘사한다. 파르바티는 연꽃 잎을, 마라는 나무 막대기를 들고 있다.

혼합 운문/산문 작품의 또 다른 중요한 유형은 산스크리트 드라마(nāṭaka)이며, 하르샤데바 왕이 특별히 언급할 가치가 있다. 중국 승려 현장의 후원자인 그는 ''나가난다''(Nāgānanda)를 썼다.[21] 하르샤데바의 나가난다는 불교적 성찰로 가득 차 있다. 다음은 용감한 나가 소년이 슬픔에 잠긴 어머니에게 하는 말이다.

2. 3. 1. 한산(寒山)

당나라 시대 중국에서 선종 사상이 유행하면서, 많은 문예가들이 시와 참선의 긴밀한 관계를 맺었다. 왕유, 두보, 백낙천과 더불어 한산은 이 시기 대표적인 시인으로 꼽힌다. 이들은 선사상에 깊이 심취하여 높은 경지의 선시를 다수 창작했으며, 이는 한국과 일본 시단에 지대한 영향을 끼쳤다.[53]2. 4. 한국

한국에서 선시는 고려 말 선승들의 어록과 함께 많은 게송이 지어지면서 시작되었다. 게송은 인도의 산스크리트어 가타(gathasa)를 음역한 '게(偈)'와 중국어 풍송(諷誦)의 '송(誦)'이 합쳐진 말로, 운율을 갖춘 경전의 일종이다.[53][54] 그러나 조선 시대에는 억불 정책으로 인해 어록 발간이 급격히 줄었다. 그러다 서산 휴정의 “청허당집”을 통해 체재를 갖춘 어록이 다시 간행되면서 선시가 이어질 수 있었다.[55]역사적으로 뛰어난 선시는 한산에서 시작하여 벽암록, 종용록을 거쳐 고려의 진각혜심이 선문염송으로 집대성했다. 대표적인 선시인으로는 진각혜심, 휴정, 한용운 등이 있으며, 현대에는 석지현, 돈연, 노불자명 등의 승려 시인들이 그 명맥을 잇고 있다.[54]

2. 4. 1. 진각혜심

고려 진각혜심은 선문염송을 통해 선시를 크게 발전시켰다.[54] 조선 시대에는 억불 정책으로 선시 관련 서적 발간이 줄었으나, 서산 휴정의 “청허당집”을 통해 명맥을 유지했다.[55] 역사적으로 뛰어난 선시는 한산에서 시작하여 벽암록, 종용록을 거쳐 진각혜심에 이르러 선문염송으로 집대성되었다.[54]2. 4. 2. 청허휴정

고려 말 선승들의 어록(語錄)과 함께 많은 게송이 지어졌으나, 조선의 억불책으로 어록 발간이 급격히 줄었다. 그러다 서산 휴정의 “청허당집”에서 체재를 갖춘 어록이 간행되었다.[55] 청허휴정은 한국 선시의 대표적인 인물 중 하나로 손꼽힌다.[54]2. 4. 3. 한용운

한국의 선시는 고려 말 선승들의 어록(語錄)과 함께 많은 게송이 지어졌으나, 조선의 억불책으로 어록 발간이 급격히 줄었다가 서산 휴정의 “청허당집”에서 체재를 갖춘 어록이 간행되었다.[55]

역사적으로 뛰어난 선시는 한산에서 출발하여 벽암록, 종용록을 이어 고려의 진각혜심이 선문염송으로 대성했다. 선시인으로는 혜심, 청허휴정, 한용운 등이 있고 현대에 와서 승려 시인들에 의하여 계승되고 있다. 대표적인 선시인으로 석지현, 돈연, 노불자명 등이 있다.[54]

2. 5. 일본

선종은 당대(唐代)에 크게 흥성하여 초·중당 시기 많은 시인들이 선종의 영향을 받았다. 시를 창작할 때 선의 묘오(妙悟) 경지를 수용하여 원선입시(援禪入詩)로 선미(禪味)가 농후한 시를 읊었다. 송대(宋代)에 이르러 선종은 고도로 발전하면서 더욱 광범하게 유행했고, 사대부에까지 선의 풍류가 일어 시와 선의 관계는 더욱 가까워졌다. 당나라의 왕유(王維), 두보(杜甫), 백낙천(白樂天), 한산(寒山), 송나라의 소동파(蘇東坡), 황정견(黃庭堅), 엄우(嚴羽), 청나라의 왕사정(王士禎) 등 대가들이 선사상에 심취하여 고격(高格)의 선시를 많이 창작했고, 이들이 한국이나 일본 시단에 끼친 영향은 지대하다.[53]중세 일본에서 불교 시는 와카 모음집 안에서 별도의 장르로 특별한 지위를 받았다.

1. 일본 고대 시가집 중 가장 오래된 것으로 알려진 《만엽집》에는 부모가 자녀를 사랑하는 것에 대한 두 편의 시에 대한 서문(일본어: 序, 'jo' 또는 일본어: 題詞, 'daishi')이 있다. "석가모니는 자신의 황금 입으로 진실을 설파한다. '나는 내 아이 라훌라를 사랑하는 것처럼 모든 것을 똑같이 사랑한다.' 그는 또한 '어떤 사랑도 자녀에 대한 사랑보다 클 수 없다'고 가르친다. 가장 위대한 성자조차도 자신의 아이를 소중히 여긴다. 그렇다면 이 세상의 살아있는 존재들 중 누구가 자신의 아이를 사랑하지 않을 수 있겠는가?"[41] 《만엽집》에는 석가모니 부처(일본어: 釈迦如来, Shaka Nyorai / 싯다르타 고타마의 존칭)의 이름, 불교 사찰(일본어: 寺, tera), 승려에 대해 언급하는 여러 서문과 시가 있다.[42]

2. 나라의 야쿠시지 사찰의 보물 중에는 부처의 "발자국"을 본뜬 나라 시대의 석조 블록(일본어: 仏足石, Bussokuseki)이 있다. 이 블록에는 《만요가나》로 된 시가 있는데, 현재까지 알려진 가장 오래된 불교 와카 (일본어 시)로 간주될 수 있다. 이 시들은 일반적으로 "붓소쿠세키카" ( "부처 발자국 석각 시": 仏足石歌)로 불린다.

위의 두 예는 부처의 신체적 특징에 대한 초점이 두드러지게 나타난다는 공통점을 가진다. 《만요슈》의 부처의 "황금 입"과 석각에 새겨진 "부처의 발"은 부처의 몸/말의 완벽성을 나타내는 특징(산스크리트어: mahāpuruṣa, "위대한 인물")과 관련이 있다.[44]

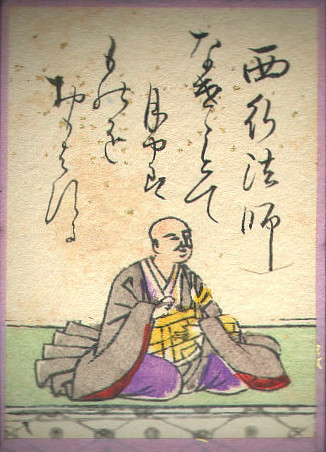

헤이안 시대에는 불교 시가 황실 시가집 (일본어: chokusenshū 勅選集)에 수록되기 시작했다. 21개의 황실 시가집 중 19개에는 불교 단카 ( 짧은 와카)가 수록되어 있으며, 1005년에서 1007년 사이에 편찬된 《슈이 와카슈》가 그 시작이다. 불교 단카를 별도의 장르로 다룬 최초의 황실 시가집 '''샤쿄카''' ( "석가모니의 가르침의 시": 釈教歌)는 《센자이 와카슈》이며, 제19권(第十九巻)에 불교 시를 전용하는 섹션이 있다. 샤쿄카를 쓴 가장 유명한 시인으로는 사이교, 자쿠렌, 가모노 초메이, 후지와라노 슌제이, 지엔, 노인 등이 있다. 소위 "36가선" 중 많은 시인들이 불교 시를 썼다.

샤쿄카는 다음과 같은 열 가지 모티프에 따라 세분될 수 있다.

# 부처와 보살

# 유명한 승려/비구니

# 경전의 한 구절

# 불교 경전 주석의 한 구절

# 불교적 경험 (명상/헌신적 상태)

# 불교 담론에서 중요한 망상, 열정, 분노 등과 같은 정신 상태

# 종교적 행위

# 사찰과 신사와 관련된 것

# 불교적 자연관

# 불교적 주제를 암시하는 자연 현상 (예: 꽃이 피는 무상함)[45]

이러한 모티프들은 상호 배타적이지 않으며 주어진 시 안에서 매우 자주 결합된다.

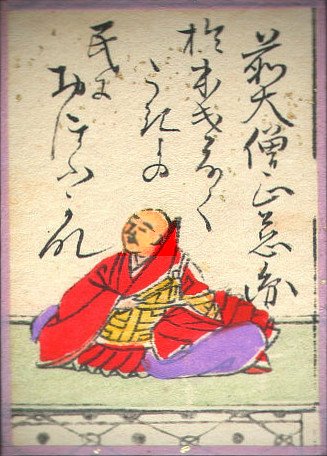

가마쿠라 시대의 가장 유명한 일본 단카 모음집 중 하나인 《백인일수》에는 지엔의 95번째 시를 포함하여 몇몇 샤쿄카가 포함되어 있다.

후대에는 단가가 렌가와 하이쿠에 의해 점차 가려지면서, 가마쿠라 시대에 단가에서 파생된 두 가지 시 형식인 "렌가 7현"(일본어: 렌가 시치켄 連歌七賢)과 같은 유명 시인, 소기, 그리고 더 나아가 마쓰오 바쇼, 고바야시 잇사 등 많은 시인들이 불교 시의 전통을 이어갔다.

菊の香や奈良には古き仏達|나라의 도시에서 국화 향기가 나네; 오래된 부처들.일본어

나라의 옛 수도에 대한 향수 – 일본 왕실의 상징인 국화의 향기와 오래된 불상들이 어우러져 이 유명한 하이쿠에서 "와비사비"와 "유겐"의 미적 이상을 잘 포착하고 있다. 이 세 줄은 거의 산문적인 표현처럼 보이지만, 묘사된 이미지는 단순하지 않다. 부처, 황제, 시간의 흐름, 간접적으로 제시되는 꽃의 덧없는 아름다움, 즉 시각보다는 향기에 호소하는 모든 것은 시인이 즉각적인 경험을 매핑하기 위해 함축적인 이미지를 사용하는 언어를 찾았음을 시사하며, 그 풍요로움은 빈칸에서만 읽을 수 있다.

露の世は露の世ながらさりながら|이슬의 세상은 그저 이슬의 세상일 뿐, 그리고 그러나...일본어

잇사

여기서 시인은 불교 가르침의 고전적인 알레고리 중 하나인 이슬 방울, 즉 우리 세상의 덧없음의 이미지를 사용하여 딸의 죽음으로 인한 슬픔을 표현한다. 이론적으로, 불교는 추종자들에게 삶의 모든 우여곡절을 실체가 없는 마법의 환영이나 곧 햇볕에 증발해 버릴 이슬 방울과 같이 덧없이 지나가는 것으로 간주하도록 가르친다. 그러나 아버지의 자녀를 잃는 슬픔은 이성으로 대처할 수 있는 것 이상이다.[49]

일본이 산업화된 근대 시대에 접어들면서, 메이지 시대의 많은 시인들이 유럽식 시 작법을 실험하기 시작했다. 특히 자신의 신념을 시와 소설로 표현한 독실한 불교 신자였던 미야자와 겐지와 같은 시인들은 종종 불교적 색채를 띤 시를 썼다. 오늘날 거의 모든 일본인에게 알려진 그의 작품인 ''비에도 지지 않고''(雨ニモマケズ)[50]는 미야자와 겐지가 숭배했던 ''법화경'' 묘법연화경에서 그 주제(제14장: ''안락행품'' / 일. ''안라쿠교'' 安楽行)를 가져왔다.[51]

2. 5. 1. 구카이(空海)

일본 시인들은 고전 중국어로 불교 시 전통에 기여했다. 구카이의 시적 천재성은 후대 시인들에게 많은 영감을 주었다.[39] 구카이는 당나라 皎然(교연)의 《시식》 詩式의 영향을 받았는데, 皎然의 작품이 구카이의 시학 대표작인 《문경비부론》文鏡秘府論에 포함되어 있기 때문이다.[40]

헤이안 시대의 ''이로하'' 시는 원래 ''만요가나''로 쓰여졌으며 구카이의 작품으로 여겨진다. 이 불교시는 모든 ''가나''를 정확히 한 번씩 포함하고 있어, 일본 초등학교에서 배운다. 많은 옛날식 일본어 사전이 ''이로하'' 순서를 따른다.

2. 5. 2. 도겐(道元)

도겐(道元)은 일본 소토종 선종의 창시자이자 유명한 시인이다.[53]

3. 특징

선시는 불교의 선(禪) 사상을 바탕으로 하는 시이다. 일반적인 시와 마찬가지로 언어의 절제, 응축, 상징을 중요하게 생각하며, 직관을 중시하고 언어를 초월하는 선의 특징이 반영되어 있다.

전통적으로 대부분의 불교 경은 산문 부분과 앞선 산문 구절의 주제를 반복하고 시적으로 요약하는 구절(게송, ''gatha''로 알려짐)로 구성된다. 게송은 불교 수행자가 특정 교리적 격언을 기억하도록 돕는 기억술 장치로 기능한다. 실제로, 현존하는 가장 초기의 형태의 불교 담론은 시로 나타나는데, 이는 텍스트가 원래 기록된 것이 아니라 암송되었음을 고려할 때 놀라운 일이 아니다. 언어학적 분석은 경전의 산문 부분이 나중에 편집되면서 수정되었을 가능성이 있는 반면, 시는 종종 더 초기 형태의 언어를 포함하고 있음을 보여준다. 일본 불교 학자 나카무라 하지메는 팔리 경전의 시 구절이 실제로 산문 구절보다 앞선다고 말하며, 팔리 경전이 처음 300년 동안 구전되었기 때문에 전자는 암송을 용이하게 하는 방식이었다고 설명한다.

현재의 불교학은 심지어 전례적 경전조차 문학적 구성의 산물이라고 본다. 따라서, 일반적인 불교 텍스트, 특히 불교 시에 대한 연구는 문학 분야와 분리될 수 없다. 그러나 분류를 위해 다음과 같이 구분하는 것이 유용하다.

# 부처 자신에게 귀속되는 불교 시, 이는 "부처의 말씀"(산스크리트어: Buddhavacana)의 일부를 형성하며,

# 불교 경전에 포함되지 않은, 불교도들이 쓴 불교 시.

많은 수의 불교 시인들이 산스크리트어로 작품을 썼다.

3. 1. 언어와 상징

언어의 절제와 응축, 그리고 상징을 중시하는 공통점이 시와 선에는 있다. 선은 직관을 중시하고 언어를 초월하기 때문에 그 초월 언어가 상징으로 나타나면 곧 문학이 되는 것이며, 이런 경우 선승(禪僧)의 게(偈)는 시문학으로 나타나게 된다.[53]오도(悟道)를 목적으로 하는 불교 문학의 절정은 선시이다. 불교적 철학이나 사상을 산문으로 묘사·표현할 수도 있지만, 이보다 직관적인 면에 있어서의 힘은 선시문학이 강하다고 할 수 있다. 선을 통하여 얻어지는 정심(靜心)은 물심일여(物心一如)의 경지에서 사물의 속성을 신속하게 파악하여 시화(詩化)하는 데 촉매작용을 한다. 또 선의 돈오적(頓悟的) 사유방식은 시 창작에 있어 번득이는 영감을 제공해 준다. 선 체험으로 얻어진 무한한 정신세계와 정제된 심리상태는 묘오(妙悟)와 여유, 함축 그리고 의경(意境)을 표현한다.

선어(禪語)의 상징성과 함축, 그리고 논리 구조를 초월한 선구언어(禪句言語)는 언어의 한계를 극복하고 기존 관념을 넘어 무의식 세계, 깨달음의 세계까지 정신세계를 확장하는 창조·혁명적인 언어 구조로 재조직되었다. 선이 시로써 문학이 되었고, 시가 선으로써 사상과 깊이를 더해 갖춘 지고한 격조의 시 세계를 창출하였다. 청대 원호문(元好問)의 말처럼 선은 시인에게 좋은 칼을 다듬어 주었고, 시는 선에게 비단꽃을 덮어 주었다.[53]

인간의 모든 문화현상은 언어문자로 기록되고 사유마저도 언어로 이루어지기 때문에 인간은 언어문자를 떠나서 살 수 없다. 선 또한 마찬가지로 소위 불리문자(不離文字)요, 인언현리(因言顯理), 의언진여(依言眞如)이다. 그러나 선가의 언어는 지극히 압축되고 고도로 상징화한 비약·역설적인 반상(反常)의 언어이다. 일언지하(一言之下) 돈망생사(頓忘生死)하고 일초직입(一超直入) 여래지(如來地)하는 촌철살인적(寸鐵殺人的) 언어이다.[53]

이러한 전형적 선시의 대부분은 사언, 오언, 칠언의 시 형식만 취했을 뿐 성률(聲律), 압운(押韻), 평측(平仄) 등을 무시하기 때문에 한시에서 요구하는 시문학적 우수성은 기대하기 어렵다. 시적 성취를 얻은 선시로는 사대부와의 교류를 읊은 교류시(交流詩), 차운시(次韻詩)가 있다. 자신의 오도 경계를 운수자연(雲水自然)의 풍물에 의탁하여 읊은 우음시(偶吟詩), 산거시(山居詩), 운수시(雲水詩) 등에서는 사대부가 도회에서 얻을 수 없는 묘경(妙境)과 운외지미(韻外之味)를 느낄 수 있다.[53]

3. 2. 돈오적(頓悟的) 사유

언어의 절제와 응축, 그리고 상징을 중시하는 공통점이 시와 선에는 있다. 선은 직관을 중시하고 언어를 초월하기 때문에 그 초월 언어가 상징으로 나타나면 곧 문학이 되는 것이며, 이런 경우 선승(禪僧)의 게(偈)는 시문학으로 나타나게 된다.[53]오도(悟道)를 목적으로 하는 불교 문학의 절정은 선시이다. 불교적 철학이나 사상을 산문으로 묘사·표현할 수도 있지만, 이보다 직관적인 면에 있어서의 힘은 선시문학이 강하다고 할 수 있다. 선을 통하여 얻어지는 정심(靜心)은 물심일여(物心一如)의 경지에서 사물의 속성을 신속하게 파악하여 시화(詩化)하는 데 촉매작용을 한다. 또 선의 돈오적(頓悟的) 사유방식은 시 창작에 있어 번득이는 영감을 제공해 준다. 선 체험으로 얻어진 무한한 정신세계와 정제된 심리상태는 묘오(妙悟)와 여유, 함축 그리고 의경(意境)을 표현한다.

4. 종류

선시에는 다음과 같은 종류가 있다.

- 깨달음의 경지를 읊은 오도송

- 열반에 들기 직전에 남기는 게송인 열반송

- 법을 전하는 전법게

- 산에 머물며 수도의 경지를 읊은 산거시[54]

4. 1. 오도송(悟道頌)

불교에서 깨달음의 경지를 읊은 시를 오도송(悟道頌)이라고 한다. 싯다르타 고타마가 깨달음을 얻은 후 다음과 같이 선언했다고 전해진다.Anekajātisaṁsāraṁ, sandhāvissaṁ anibbisaṁ; Gahakāraṁ gavesanto, dukkhā jāti punappunaṁ.|수많은 생을 윤회하며 보상 없이, 휴식 없이 떠돌았네. 집 짓는 자를 찾아 헤맸네. 고통스러운 탄생은 반복되네.sa

Gahakāraka diṭṭhosi, puna gehaṁ na kāhasi; Sabbā te phāsukā bhaggā, gahakūṭaṁ visaṅkhataṁ; Visaṅkhāragataṁ cittaṁ, taṇhānaṁ khayamajjhagā.|집 짓는 자여, 널 보았노라! 다시는 집을 짓지 못하리라. 너의 모든 서까래는 부서지고, 용마루는 파괴되었네. 형성되지 않은 곳으로 갔고, 마음은 갈애의 끝에 이르렀네.sa

이는 불교 시의 초기 예시 중 하나로 여겨진다.[1][2]

4. 2. 열반송(涅槃頌)

불교에서 '''열반송'''(涅槃頌)은 승려가 열반에 들기 직전에 남기는 게송을 말한다.[54] 이는 깨달음을 얻은 직후 읊는 오도송과는 구별된다.[54]4. 3. 전법게(傳法偈)

불교에서는 깨달음을 읊은 '''오도송''', 세상을 떠나며 남기는 '''열반송''', 법을 전하는 '''전법게''' 등이 있다.[54]4. 4. 산거시(山居詩)

산거시는 산에 머물며 수도 생활을 통해 얻은 깨달음의 경지를 읊은 선시를 말한다.[54]5. 현대의 선시

한용운의 “님의 침묵”, 성기조의 “바람”, “피로”, “겨울나무”, 이상의 “오감도” 등을 전위 예술 선시로 분류하기도 한다.[56][57] 20세기 후반에 등장한 대한민국 현대시 또한 포스트모더니즘적 요소에서 동양의 선사상과 상당 부분 겹치는 부분이 많이 나타났다. 황동규의 “몰운대行(행)”, 오규원의 “길, 골목, 호텔, 그리고 강물소리”, 정현종의 극서정시 “꽃 한 송이” 등이다.[58]

불교 시는 팔리어와 산스크리트어뿐만 아니라, 불교도들이 사용하는 거의 모든 언어로 번성해 왔다.

- 티베트 전통에서는 밀라레파의 작품이 주목할 만하다.[34]

- 중국 불교는 시적 표현이 풍부하다. 백거이의 시[35]에서 세속적인 시와 불교적인 시적 표현 사이의 긴장을 볼 수 있다. 많은 불교도들은 시를 애착으로 여겨 반대했지만, 그들이 숭배하는 경전은 시적 형식으로 풍부했다. 백거이는 '교언기어'(狂言綺語, "미친 말과 장식된 언어")라는 표현을 만들었는데, 이는 불교 수행에 비해 시적 표현의 무의미함을 의미했다. 이러한 역설을 해결한 중국 불교 시인은 시를 불교 수행의 지적 도구로 취급할 것을 제안한 皎然(730–799)이었다.[36] 선종 불교(중국어: 禪, 일본어: 禪)는 불교 시를 위한 풍부한 토대를 제공했다. 선종 불교도들은 간접성, 암시, 모호함, 역설 및 은유를 직접적인 설명보다 중요하게 여기는 복잡한 언어를 만들었다. 이러한 선종 문학의 복잡한 언어는 선종 시에도 적용된다. 선종 불교도들은 깨달음은 일반적인 용어로 설명할 수 없지만, 시는 특별한 언어로서 그 길을 가리킬 수 있다고 주장했다. 선종 승려 각범 혜홍(1071–1128)은 "마음의 미묘함은 말로 전달될 수 없지만, 말로 볼 수 있다"고 썼다. 선종 시에서 달, 구름, 배, 물에 비친 모습, 매화, 연꽃, 대나무, 소나무와 같은 단순한 이미지들은 선종의 사상, 유명한 언어 교환, 선종 및 불교 텍스트를 기반으로 복잡한 함축성을 띠게 되었다.[37]

특수한 불교 은유의 사용을 예시하기 위해, 한산 (당나라)의 이 잘 알려진 시는 충분할 것이다.

我心如秋月|내 마음은 가을 달과 같고,중국어

寒潭清皎洁|옥 연못처럼 맑고 깨끗하다.중국어

无物堪比拟|하지만 그 무엇도 그것과 비교할 수 없으니 –중국어

教我如何言|말해 봐, 어떻게 설명해야 할까?중국어

- 한국 시인들은 주로 고전 중국어로 글을 썼다.[38]

현대 인도의 산스크리트 시인 바니카비 닥터 마노모한 아차르야는 서정적인 스타일을 통해 쉽고 명료한 산스크리트어로 스리 고타마 붓다 판차캄을 썼다.[52]

5. 1. 한국 현대시

한용운의 “님의 침묵”, 성기조의 “바람”, “피로”, “겨울나무”, 이상의 “오감도” 등을 전위 예술 선시로 분류하기도 한다.[56][57]20세기 후반에 등장한 대한민국 현대시 또한 포스트모더니즘적 요소에서 동양의 선사상과 상당 부분 겹치는 부분이 많이 나타났다. 황동규의 “몰운대行(행)”, 오규원의 “길, 골목, 호텔, 그리고 강물소리”, 정현종의 극서정시 “꽃 한 송이” 등이다.[58]

5. 2. 일본 현대시

일본 시인들은 고전 중국어로 불교 시 전통에 기여했다. 예를 들어 구카이의 시는 후대 시인들에게 많은 영감을 주었다.[39] 구카이는 당나라 시인 皎然의 《시식》 詩式의 영향을 받았는데, 皎然의 작품은 구카이의 시학 대표작인 《문경비부론》에 포함되어 있다.[40]

중세 일본에서 불교 시는 와카 모음집 안에서 별도의 장르로 특별한 지위를 받았다.

1. 일본 고대 시가집 중 가장 오래된 《만엽집》에는 부모가 자녀를 사랑하는 것에 대한 두 편의 시에 대한 서문(일본어: 序, 'jo' 또는 일본어: 題詞, 'daishi')이 있다. "석가모니는 황금 입으로 진실을 설파한다. '나는 내 아이 라훌라를 사랑하는 것처럼 모든 것을 똑같이 사랑한다.' 그는 또한 '어떤 사랑도 자녀에 대한 사랑보다 클 수 없다'고 가르친다. 가장 위대한 성자조차도 자신의 아이를 소중히 여긴다. 그렇다면 이 세상의 살아있는 존재들 중 누가 자신의 아이를 사랑하지 않을 수 있겠는가?"[41] 《만엽집》에는 샤카무니 부처(싯다르타 고타마의 존칭), 불교 사찰(일본어: 寺, tera), 승려에 대해 언급하는 여러 서문과 시가 있다.[42]

2. 나라현 야쿠시지 사찰에는 부처의 "발자국"을 본뜬 나라 시대 석조 블록(일본어: 仏足石, Bussokuseki)이 있다. 이 블록에는 가장 오래된 불교 와카 (일본어 시)로 여겨지는 《만요가나》 시가 포함되어 있다. 이 시들은 "붓소쿠세키카" ( "부처 발자국 석각 시": 仏足石歌)로 불린다.

위의 두 예는 부처의 신체적 특징에 대한 초점이 두드러진다는 공통점이 있다. 《만엽집》의 부처의 "황금 입"과 석각에 새겨진 "부처의 발"은 부처의 몸/말의 완벽성을 나타내는 특징(산스크리트어: mahāpuruṣa, "위대한 인물")과 관련이 있다.[44]

헤이안 시대에 불교 시는 황실 시가집 (일본어: chokusenshū 勅選集)에 수록되기 시작했다. 21개의 황실 시가집 중 19개에는 불교 단카 (짧은 와카)가 수록되었으며, 1005년에서 1007년 사이에 편찬된 《슈이 와카슈》가 그 시작이다.

불교 단카를 별도의 장르로 다룬 최초의 황실 시가집 '''샤쿄카''' ( "석가모니의 가르침의 시": 釈教歌)는 《센자이 와카슈》이며, 제19권에 불교 시 전용 섹션이 있다.

샤쿄카를 쓴 가장 유명한 시인으로는 사이교, 자쿠렌, 가모노 초메이, 후지와라노 슌제이, 지엔, 노인, 도겐, 톤아 등이 있다. "36가선" 중 많은 시인들이 불교 시를 썼다.

샤쿄카는 다음과 같은 열 가지 모티프로 세분될 수 있다.

# 부처와 보살

# 유명한 승려/비구니

# 경전의 한 구절

# 불교 경전 주석의 한 구절

# 불교적 경험 (명상/헌신적 상태)

# 불교 담론에서 중요한 망상, 열정, 분노 등과 같은 정신 상태

# 종교적 행위

# 사찰과 신사

# 불교적 자연관

# 불교적 주제를 암시하는 자연 현상 (예: 꽃이 피는 무상함)[45]

이러한 모티프들은 상호 배타적이지 않으며, 한 시 안에서 자주 결합된다.

가마쿠라 시대의 일본 단카 모음집 《백인일수》에는 지엔의 95번째 시를 포함한 몇몇 샤쿄카가 있다. (《센자이 와카슈》, 17권, 1137번에도 수록)

후대에 단가가 렌가와 하이쿠에 의해 가려지면서, 가마쿠라 시대 단가에서 파생된 "렌가 7현"(일본어: 렌가 시치켄 連歌七賢)과 같은 시인, 소기, 마쓰오 바쇼, 고바야시 잇사 등 많은 시인들이 불교 시 전통을 이어갔다.

菊の香や|나라에는 오래된|불상들일본어

나라의 옛 수도에 대한 향수 – 일본 왕실 상징인 국화 향기와 오래된 불상들이 어우러져 "와비사비"와 "유겐"의 미적 이상을 포착한다. 묘사된 이미지는 단순하지 않다. 부처, 황제, 시간의 흐름, 꽃의 덧없는 아름다움(시각보다는 향기)은 시인이 즉각적인 경험을 함축적인 이미지로 표현했음을 보여준다.

露の世は露の世ながらさりながら|tsuyu no yo wa tsuyu no yo nagara sari nagara일본어

이슬의 세상은

그저 이슬의 세상일 뿐,

그리고 그러나...

잇사

시인은 이슬 방울(세상의 덧없음)이라는 불교 가르침의 알레고리를 사용하여 딸의 죽음으로 인한 슬픔을 표현한다. 불교는 삶의 우여곡절을 실체가 없는 환영이나 이슬 방울처럼 덧없이 지나가는 것으로 간주하도록 가르치지만, 아버지의 슬픔은 이성으로 대처할 수 없다.[49]

일본이 산업화된 근대 메이지 시대에 많은 시인들이 유럽식 시 작법을 실험했다. 미야자와 겐지와 같은 시인들은 불교적 색채를 띤 시를 썼다. 그의 작품 ''비에도 지지 않고''[50]는 ''법화경'' 묘법연화경(제14장: ''안락행품'')에서 주제를 가져왔다.[51]

헤이안 시대의 ''이로하'' 시는 모든 ''가나''를 한 번씩 포함하여 일본 초등학교에서 배운다. 많은 옛날식 일본어 사전이 ''이로하'' 순서를 따른다.

참조

[1]

웹사이트

SuttaCentral

https://suttacentral[...]

2024-01-14

[2]

웹사이트

Dhammapada XI: Aging

http://halfsmile.org[...]

2008-11-22

[3]

간행물

Vaṅgīsa: An Early Buddhist Poet.

Buddhist Publication Society

1997

[4]

서적

A Handbook of Pali Literature

Munishiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.

1997

[5]

서적

Therigatha: Poems of the First Buddhist Women

Harvard University Press

[6]

문서

1998

[7]

문서

1928

[8]

문서

1911

[9]

문서

1928

[10]

문서

1928

[11]

문서

1932

[12]

문서

1891

[13]

문서

1959

[14]

문서

1895

[15]

문서

2007

[16]

문서

2005

[17]

문서

2011

[18]

문서

1917

[19]

문서

1917

[20]

문서

1917

[21]

문서

2009

[22]

문서

1965

[23]

문서

2016

[24]

문서

1968

[25]

문서

1998

[26]

문서

1992

[27]

문서

2000

[28]

문서

1994

[29]

문서

1994

[30]

문서

1982

[31]

문서

2016

[32]

문서

2016

[33]

문서

1986

[34]

문서

2006

[35]

문서

1988, 2000

[36]

문서

Nienhauser (1985: 270–2)

[37]

문서

Egan, Charles, and Charles Chu (2010)

[38]

간행물

A Study: Aspects of Esoteric Buddhism in Ancient Korean Poetry

http://ci.nii.ac.jp/[...]

[39]

문서

Gibson and Murakami (2008)

[40]

웹사이트

More on Kukai's poetry

http://ww2.coastal.e[...]

R.Green

[41]

문서

Preface to MYS 806 tr. in Konishi & Miner (1984: 399)

[42]

서적

Shinpen Kokka Taikan

Kadokawa Shoten

1983-1992

[43]

문서

Adapted from Mills (1960: 237)

[44]

웹사이트

detailed information on the marks of the Buddha's body

http://studybuddhism[...]

[45]

문서

Ishihara (1980: 20–1)

[46]

웹사이트

U Virginia's project

http://etext.lib.vir[...]

[47]

문서

Sōzei 宗砌(?-1455), Shinkei 心敬 (1406–75), Gyōjo 行助 (1405–69), [[Nōami]] 能阿弥 (1397–1471), Chiun 智蘊 (d. 1448), Senjun 専順 (1411–76) and Sō'i 宗伊/aka. Sugihara Katamori 杉原賢盛 (1418–85?) are "the seven worthies / sages of renga" popularized by [[Iio Sōgi|Sōgi]]. Ramirez-Christensen (1994: 54–5)

[48]

문서

For an alternative translation, see De Bary et al. (2001: 368)

[49]

문서

Sakaki (1999: 72)

[50]

웹사이트

this site

http://www.kenji-wor[...]

[51]

웹사이트

An online translation of the Lotus Sutra

http://lotus.nichire[...]

2015-12-22

[52]

뉴스

ITimes news

http://www.itimes.co[...]

[53]

웹인용

선시 읽기

http://hbmc.buddhapi[...]

부다피아

2012-05-22

[54]

서적

선시감상사전

민족사

[55]

저널

碧松 智嚴의 禪詩

2012-05-22

[56]

저널

現代禪詩현대 선시의 實相실상

2012-05-22

[57]

저널

선시禪詩의 직계들

2012-05-22

[58]

저널

새로운 詩的 方法으로서의 禪詩

2012-05-22

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com