저영향 개발

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

저영향 개발(LID)은 급속한 산업 발전과 도시화로 인한 수질 문제 해결을 위해 미국에서 제안된 도시 계획 기법으로, 빗물 관리 시스템의 한계를 보완하고 기후 변화에 따른 재해 피해를 최소화하는 데 기여한다. LID는 유출수를 분산식으로 관리하여 개발 이전과 유사한 수문학적 기능을 복원하며, 자연을 모방하여 강우를 관리하는 것을 기본 원리로 한다. LID는 기존의 강우 유출수 처리 방식보다 비용 효율적이며 다양한 환경적 이점을 제공하며, 한국에서도 4대강 비점오염원 관리 종합대책 등을 통해 도입을 추진하고 있다. 하지만 LID 기술은 기존 인프라와의 문제, 설계 표준 부족, 기술 지식 부족 등의 문제점을 가지고 있다.

급속한 산업 발전과 도시화로 수질 문제가 제기되면서, 세계 여러 도시들은 경제적이고 지속 가능한 물 순환 체계의 필요성을 인식하기 시작했다. 기존의 물 관리 시스템은 생태계 보호와 수질 관리에 있어 그 효과에 대한 의문이 제기되었고, 도시화에 따른 불투수층 증가는 홍수, 도시 비점오염(도시, 도로, 농지, 산지, 공사장 등에서 불특정하게 수질오염물질을 배출하는 배출원)[20], 지하수 고갈, 하천 건천화 등 여러 문제를 심화시켰다. 이러한 문제의 대안으로 미국에서 저영향 개발 기법이 처음 제안되었다.[23]

2. 역사 및 배경

2. 1. 등장 배경

급속한 산업 발전과 도시화로 수질 문제가 제기되면서, 세계 여러 도시들은 경제적이고 지속 가능한 물 순환 체계의 필요성을 인식하기 시작했다. 기존의 중앙 집중식 빗물 관리 시스템은 생태계 보호와 수질 관리에 있어 여러 한계를 보였고, 도시화에 따른 불투수층 증가는 홍수, 비점오염(도시, 도로, 농지, 산지, 공사장 등에서 불특정하게 수질오염물질을 배출하는 배출원)[20], 지하수 고갈, 하천 건천화 등의 문제를 심화시켰다.[23]

이러한 문제에 대한 대안으로 1990년대 미국 메릴랜드주 프린스 조지스 군에서 저영향 개발(LID) 개념이 처음 시작되었다.[6] 기존의 최적 관리 기법(BMP)이 비용 효율적이지 않고 수질 목표를 달성하지 못한다는 문제 인식 하에, 1998년 저영향 개발 센터(Low Impact Development Center, Inc.)가 설립되어 LID 및 지속 가능한 환경 계획 및 설계 방식을 연구하고 보급하기 시작했다.

미국 환경 보호국(EPA)은 청정 수질 법(Clean Water Act) 목표 달성을 위한 방법으로 LID를 지원하고 홍보하고 있다.[7]

2. 2. 한국 도입 배경

한국도 기후변화에 따른 재해 피해를 최소화하기 위해 저영향 개발(LID) 개념 도입에 앞서, <사전재해 영향성 검토 협의 제도>, <자연재해 위험지구 지정>, <지속가능한 신도시 계획기준> 등을 활용하고 있지만, 공간 범위, 적용 방안 및 기준 등에 대한 고려가 미흡하여 실효성에 한계가 있었다.[24]

| 구분 | 내용 |

|---|---|

| <사전재해 영향성 검토 협의 제도> | 사업 제도 절차에서 계획 수립 후 중앙행정기관장과의 협의 단계에서 재해 영향을 검토하도록 하고 있어 저류지 등 저감 대책 수립이 어렵고, 활용 가능한 친환경 우수저류 계획 요소 및 우수 유출 경로에 대한 고려 등이 미흡하여 실효성에 한계가 있음. |

| <자연재해 위험지구 정비사업> | 하수관거 정비, 펌프장 증설 및 신설, 제방 일부 축조 등 중앙집중식 배수 시스템에 의존적인 구조물적 대책이 대부분을 차지. |

| <지속가능한 신도시 계획기준> | 유수지, 녹지, 바람길, 투수성 포장재 사용, 빗물 관리 등 다양한 계획 요소를 제시하고 있지만, 완충녹지를 제외하고는 적용 방안이나 기준이 미흡. |

저영향 개발은 다양한 전략과 요소를 유출수 발생원 단계의 설계 안에 포함함으로써 유출수를 분산식으로 관리하는 접근 방법이다. 다시 말해, 개발 이전 상태와 크게 다르지 않게 수문학적 저류 기능이 복원되도록 소규모의 자연적인 저류, 체류, 방지, 처리 기술을 적용하는 것이다. 또한, LID는 물과 관련된 생태적 기능을 보존하면서 개발을 가능하게 하는 강력한 기술로서 개발 지역에 새로운 설계 원리의 소규모 관리 시설에 적용할 수 있으며, 친환경적 기능과 경관을 창출하여 오염을 방지하는 기능 및 생태계를 분리하지 않고 수용할 수 있는 기능들이 포함되어 있다.[23]

이러한 상황에서, 저영향 개발은 도시화에 따른 홍수 및 오염에 대응하는 친환경적인 대안으로 주목받았다. 소규모 분산형으로 다양한 도시 구성 요소에 유연하게 적용 가능하고, 도시화나 기후변화 등 변화하는 환경에 중앙집중식 하수처리시설의 용량 초과 부담을 감소시켜 홍수를 예방할 수 있으며, 수질오염 저감 및 쾌적한 주거환경 조성 등의 다양한 장점을 가지고 있기 때문이다.[24]

이에 따라, 한국 특성을 고려한 한국형 저영향 개발 기법을 개발하여 보급하고, 저영향 개발 개념을 포함하는 도시 우수 관리 지침 마련 및 인센티브 제공을 통해 적극적인 활용을 유도할 필요성이 제기되었다. 특히, 한국 도시의 높은 밀집도와 여름철 집중호우를 고려하여 소규모·분산형 저영향 개발 시설물들의 연계를 통해 우수 유출 저감 효과를 극대화할 수 있는 한국형 저영향 개발 기법 개발 및 보급이 필요하다는 점이 강조되었다. 이는 도시 특성(기존 도시/신도시)을 고려한 우수 관리 실천 수단과 적용 방안을 마련하여 도시 개발 시 지침으로 활용할 수 있고, 옥상녹화, 빗물 홈통 분리 등 주민 참여가 요구되는 저영향 개발 시설에 인센티브를 제공함으로써 주민들의 자발적인 저영향 개발 활용을 유도할 수 있다는 점에서 의의가 있다.[24]

초기 우수 처리 관점에서, 환경부는 점오염원(오염의 이유, 발생 시기 및 지역을 한정할 수 있는 오염원) 위주의 관리만으로는 공공수역 수질 개선에 한계가 있음을 인식하고, 관계 부처 합동으로 4대강 비점오염원 관리 종합대책(2004) 및 제2차 비점오염원 관리 종합대책(안, 2012)을 수립하여 이행하고 있다. 2004년 종합대책을 근거로 수질환경보전법(현 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률)을 개정하여 비점오염원의 체계적 관리 토대를 구축하였으며, 비점오염원 관리 지역 지정 제도, 비점오염원 설치 신고 제도, 저감 시설 시범 운영, 생태 유수지 조성 등이 진행되고 있다. 2012년 수립된 제2차 종합대책(안)은 비점오염원에 대한 관리 방향을 사후 관리 중심의 농도 저감에서 물 순환 구조 개선을 통한 오염된 강우 유출량 저감으로 전환하였다. 이 대책에는 저영향 개발(LID) 및 그린 빗물 인프라(GSI) 등을 도입하기 위해 도시·농촌, 연구 개발, 홍보·교육 등 6개 분야 56개 사업에 74.738조원을 투입하는 범부처(6개 부처) 공동 사업으로 기획하고 있다. 따라서 기존 수질 관리 정책을 이행하기 위해 운영되고 있는 총량 관리 기본 방침, 비점오염원 관리 지역 관리 대책 및 수질 총량 관리 기술 지침 및 비점오염원 최적 관리 지침으로는 새로 도입되는 LID 등을 평가할 수 없는 상황이므로, 신기술 확대 적용을 위해서는 제도 개선 및 기술 개발이 필요한 실정이다.[26]

3. 정의 및 특징

침투는 우수 유출수를 회수하고 지하수 함양을 가능하게 한다. 유출수는 토양으로 들어가 지하로 스며든다. 침투율은 토양 압축 및 저장 용량에 영향을 받으며, 토양이 포화됨에 따라 감소한다. 토양 질감과 구조, 식생 유형 및 피복, 토양의 수분 함량, 토양 온도 및 강수 강도는 모두 침투율과 용량을 제어하는 데 중요한 역할을 한다.

3. 1. 정의

저영향 개발(LID)은 개발 이전 상태와 유사하게 수문학적 기능을 복원하기 위해 소규모의 자연적인 저류, 체류, 방지, 처리 기술을 적용하는 방법이다. LID는 물과 관련된 생태적 기능을 보존하면서 개발을 가능하게 하는 기술이며, 개발 지역에 새로운 설계 원리를 적용한 소규모 관리 시설을 통해 친환경적 기능과 경관을 창출하고 오염을 방지하며 생태계를 수용할 수 있다.[23] LID 기술은 유출수를 분산식으로 관리하는 접근 방식을 취한다.[23]

LID의 기본 원리는 자연을 본떠 강우를 발생원에서 관리하는 것이다. 이는 유출 방지, 유출 완화, 오염 물질 제거를 위한 처리 제어 순서로 구현된다.

침투는 우수 유출수를 회수하고 지하수 함양을 가능하게 한다. 유출수는 토양으로 스며들어 지하로 이동한다. 침투율은 토양 압축 및 저장 용량에 영향을 받으며, 토양이 포화되면 감소한다. 토양 질감과 구조, 식생 유형 및 피복, 토양 수분 함량, 토양 온도, 강수 강도는 모두 침투율과 용량을 조절하는 중요한 요소이다. 침투는 저영향 개발(LID) 부지 설계에서 중요한 역할을 하며, 수질 개선(물이 토양을 통과하며 여과됨)과 유출 감소에 기여한다. 부지 전체에 분산된 침투는 부지의 자연 수문학을 유지하는 데 큰 도움이 된다.

저영향 개발(LID) 설계를 위한 5가지 핵심 요구 사항은 다음과 같다.[9]

# 가능한 모든 곳에서 자연 지역을 보존한다.

# 수문학에 대한 개발 영향을 최소화한다.

# 부지에서 유출 속도와 지속 시간을 유지한다.

# 통합 관리 기법(IMP)을 부지 전체에 분산한다. IMP는 분산형 미시적 규모의 제어로, 유출수를 근원지 근처에서 침투, 저장, 증발 및/또는 저류한다.

# 오염 방지, 적절한 유지 관리 및 대중 교육 프로그램을 시행한다.

3. 2. 기존 방식과 차별성

기존의 강우유출수 처리 시설은 노후화되어 유지 및 보수에 많은 비용이 든다. 또한, 우수관 끝에서 강우유출수를 정화하는 방식은 비효율적이며 지속가능성도 낮다. 기존 방식은 고효율 배수 체계를 만들어 자연적인 수문 기능을 변경시키지만, 저영향 개발(LID) 방식은 개발 이전의 수문 기능을 유지하는 것을 목표로 한다. 이는 다음 5단계 설계에 초점을 맞춘다.[21]

| 단계 | 내용 |

|---|---|

| 1단계 (보전) | 자연 자원 보전, 교란 제한 등 기존 기술과 유사하다. 공원, 하천, 투수 가능한 토양 등 유역 계획 요소를 고려하여 자연 배수 패턴, 지형 등을 유지하고, 식생을 보전한다.[21] |

| 2단계 (영향 최소화) | 토지 피복 유형, 불투수율 등을 고려하여 유출량에 미치는 영향을 최소화한다. 차도 최소화, 개방식 식생 도랑 등을 통해 배수 패턴과 자연 저류 특성을 유지하고, 불투수면이 연속되지 않도록 한다.[21] |

| 3단계 (유출 이동 시간 유지) | 개방형 식생 수로와 자연 식생 배수 패턴을 사용하여 물의 흐름을 연장하고 분산시킨다. 빗물 가든 등 자연 체류 시스템을 활용하여 물의 흐름을 늦추고, 토양 압축을 최소화하며, 식생대를 연결하여 빗물이 하천으로 빠르게 흘러가지 않도록 한다.[21] |

| 4단계 (추가 유출량 감소) | 빗물 가든, 침투 도랑, 우수통, 옥상 저장 등 분산식 설비를 배치하여 추가 유출량을 감소시킨다. 이는 우수관로 끝에 설치되는 집중식 시스템과 구분된다.[21] |

| 5단계 (오염 방지) | 유출수 발생원에 설치하는 통합 설비 상의 오염을 방지하고 유지 관리하는 것은 LID 접근 방법의 핵심 요소이다. LID 관계자들의 이해와 교육이 중요하며, 토지 소유자가 경관 유지 비용을 지불하고 환경 보호에 기여한다는 인식을 갖도록 경제적 인센티브를 제공해야 한다.[21] |

LID는 진행 절차상에서도 기존 방식과 차이를 보인다. 진행 절차는 협력, 조례 검토 및 지역사회와의 협의, 현장 검토 및 분석의 3단계로 나뉜다.

| 단계 | 기존 방식 | LID 방식 |

|---|---|---|

| 협력 단계 | 소수 전문가가 개발 단계별로 투입 | 경관 설계 전문가, 엔지니어, 수문학자 등이 협력하여 현장 분석과 혁신적인 해결 방안을 제시하고 환경적 편익을 극대화 |

| 조례 검토 및 지역사회와의 협의 단계 | 공무원 의견 교환이 제한적이고 공공 의견 반영이 부족 | 개발 전 회의에 공무원 의견을 적극 반영하고 지역사회 구성원의 참여 기회를 마련. 자원 분석을 통해 현장이 제공할 수 있는 것을 확인하고, 제안된 설계에 잠재적 장애물이 있는지 조례를 검토 |

| 현장 검토 및 분석 단계 | 규제 요소 만족에 치중 | 자원 활용 기회와 제한을 파악하기 위해 토지와 조례를 분석하고, 다수의 토지 설계 대안을 검토하며, 공무원과의 협동을 통해 유연성을 확보 |

3. 3. 주요 원리

- 부지 선정 단계에서부터 통합 강우 유출수 관리 계획을 수립한다.

- 종합적인 관점에서 수문 순환 기능을 확보한다.

- '저감'보다는 '방지' 개념을 중시한다.

- 간편하고 비구조적이며 단순하고, 저렴한 비용으로 설치할 수 있다.

- 자연 상태와 유사한 유역 관리를 지향한다.

- 유역 내 소규모 기술 적용을 통한 분산식 관리를 추구한다.

- 자연 상태의 물 순환 기능을 유지한다.

- 다양한 형태의 토지 이용을 가능하게 한다.[22]

3. 4. 기술적 특성

LID 기술은 기존의 강우 유출수 관리 시스템과 비교하여 비용적인 측면에서 장점이 있다.[22] 또한, 자연형 시설 및 식생 공간 확보 등으로 쾌적한 도시 공간에서 생활 공간의 가치를 향상시키고, 심미적인 측면을 통해 삶의 질을 향상시킬 수 있다.[22] 이는 도시 공간의 가치를 높이고, 재개발 잠재력을 확보하여 새로운 성장 동력을 확보하는 데 기여한다. 더불어 생태 서식처 제공, 도시화로 인한 열섬 효과 감소, 에너지 절감, 스모그 감소, 습지 보존, 홍수 방지 등 다양한 측면에서 긍정적인 효과를 가져온다.[22]LID는 강우에 따른 유출수 및 비점오염의 유출을 최소화할 수 있는 다양한 구조적, 비구조적 요소 기술들의 조합이 가능한 유연한 개념이다.[22] 한정된 공간뿐만 아니라 개방된 공간에도 적용 가능하며, 신도시 개발 및 도시 재개발에도 적용할 수 있어 공간적 범위에서도 유연성을 보인다.[22] 궁극적으로 LID 기술은 개발로 인한 환경적인 악영향을 최소화하고 기존 중앙 처리 시스템으로 인한 과도한 비용을 합리적으로 절감할 수 있는 기술로 인식되고 있다.[22]

LID 기술은 강우 유출수 관리라는 단일 목적에만 한정되지 않고, 계획, 설계, 시공 및 유지 관리 기술을 모두 포함하는 포괄적인 개념이다.[22] 예를 들어 유역 내 개발로 인한 유역의 건강성 확보 및 유지 관리, 장기적 개발로 인한 유역의 반응 변동 예측, 지속 가능한 유역 관리를 위한 개발의 한계 관리, LID 재생 기술로 인한 사회, 경제적 파급 효과, 강우 유출수 관리를 위한 제도 정비 및 관리 방안 제시 등도 LID 기술의 한 측면으로 간주된다.[22]

4. LID 요소 기술

저영향 개발(LID) 요소 기술은 강우 유출수를 효율적으로 관리하고 환경 오염을 줄이기 위해 다양한 방식으로 활용된다. 이러한 기술들은 물리적, 화학적, 생물학적 기술로 분류할 수 있으며[22], 각각 강우 유출수 관리의 특정 측면을 담당한다.

LID 요소 기술에는 우수저류공원, 생태저류지, 지붕층 저류공원, 가로수 저류, 식생수로, 완충녹지대, 빗물저장탱크, 투수성 포장 등이 있다. 이러한 기술들은 도시 지역의 빗물 관리 문제를 해결하고, 수질 개선, 생태계 보호, 도시 경관 향상 등 다양한 효과를 가져다준다.

4. 1. 분류

저영향 개발(LID) 기술은 강우 유출수 관리를 위해 물리적, 화학적, 생물학적 기술로 분류할 수 있다.[22]- 물리적 기술: 강우 유출수를 저류하고 땅속 침투 능력을 증대시키며, 물의 증발량을 최대화하고, 강우에 의한 침식 및 유사 유출을 방지한다.

- 화학적 기술: 흡착, 이온 교환, 유기물 합성 등의 기술이 있다.

- 생물학적 기술: 물의 증산, 영양물질 순환, 식생을 이용한 수문 저장, 미생물 분해 등이 있다.

4. 2. 종류

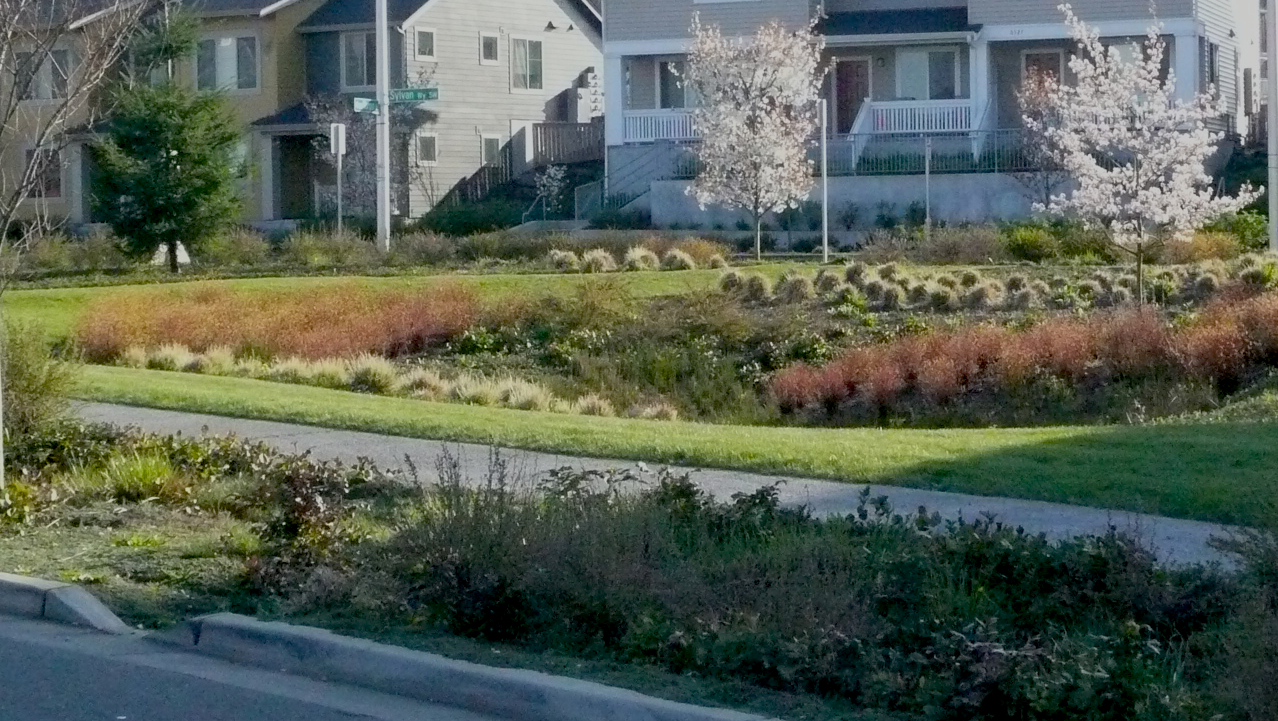

'''우수저류공원'''(Rain Garden)은 도시지역에서 빗물을 최대한 많이 토양에 침투시켜 보유할 수 있도록 설계된 움푹하게 파여진 식재 지역이다. 이를 통해 빗물의 흐름을 조절하여 홍수를 대비하고, 표면에 흐르는 유출수를 정화할 수 있다. 유럽에서는 1980년대부터 이에 대한 연구가 진행되었으며, 침수방지 외에 오염 물질 자연 여과 기능, 생태환경 조성 등의 다양한 효과를 가지고 있다.[23]

'''생태저류지'''(Bio-retention)는 우수 저류공원과 비슷한 기술로서, 좁은 면적에서도 식물과 토양을 이용해 흡수, 여과, 침전, 휘발, 이온교환, 생물학적 분해 과정을 통한 오염 물질 제거에 효과적으로 사용된다. 함몰 지형에 배수가 잘되는 토양 혼합물과 침수에 강한 식생으로 설계하며, 토양 표면은 식물 잔여물이나 우드칩 등의 피복층으로 덮는다. 토양 특성 상 투수성이 낮아 침투속도가 느릴 경우 인위적인 배수 시스템이 요구되며, 인위적 배수시스템은 식생수로나 식생여과대와 같은 다른 관리시설과 결합하도록 한다.[23]

두 가지 기술 모두 건물의 정원, 주차장, 도로 중앙 등 다양한 도시 구성요소에 소규모 설치에 매우 용이하다.[24]

'''지붕층 저류공원'''(Rooftop Gardens)은 옥상에 정원을 설치하여 우수유출수를 저류 및 지연시킨 후 하수처리시설로 배출시키는 기술이다. 빗물 유출 저감 효과뿐만 아니라 도시열섬 감소, 공기 정화 및 온실가스 배출 감소 등의 효과도 얻을 수 있다. 옥상을 토양과 식물로 녹화하여 지붕으로 떨어지는 강우를 저장하고 증발시키는 역할을 하여 유출량을 감소시키는데 효과적이다. 증발산에 의해 지붕 온도를 낮추기도 하고 강우에 따른 빗물의 표면 유출량을 낮춘다. 중소 규모의 강우에 대해서 효과적인 유출수 관리가 가능하다.[23]

'''가로수 저류'''(Tree box Filter)는 도시지역의 가로수를 담고 있는 땅 속의 컨테이너 형태의 필터를 이용하여, 도시 내 강우유출수를 저류시키는 기술이다. 한 지역에 이와 같은 가로수 저류를 위한 필터가 널리 분포하게 되면 매우 효과적인 유출수의 수질 관리가 가능하다. 가로수 저류를 통해 스스로 흘러들어가는 유출수는 가로수 아래의 땅속 필터를 통해 저류지에 도달하기까지 나무 뿌리와 토양을 거치면서 자연적으로 여과된다.[23]

'''식생수로'''(Vegetated Swales)와 '''완충녹지대'''(Buffers and Strips)는 배수로에 잔디 등과 같은 짧은 풀을 조성하여 우수유출을 저감 또는 지연시키는 형태의 기술이다. 식생수로는 양 옆의 경사면과 바닥이 식물로 덮인 개방된 얕은 도랑으로 지표 유출수를 모아서 하류 배출 지점으로 천천히 흘러나가게 하는 역할을 한다. 유출수가 도랑의 식물과 하층토에 의해 걸러지도록 설계되며, 그 아래 토양층으로 침투되게 하기도 한다. 수로는 자연적이거나 인공적으로 만들어질 수 있으며, 특정 오염물질을 가두거나 침투시키고 강우유출수의 유속을 저감시킨다. 식생수로는 강우유출수 배수시스템의 일부로 이용될 수 있으며, 배수로나 하수시설을 대체하기도 한다.[23] 완충녹지대는 근접한 지표면의 얕은 유량을 처리하도록 설계된다. 특히 유출수의 속도를 줄이고 토사나 오염물질을 저류시켜 하층 토양으로 침투하게 하는 역할을 한다. 과거 농업관리기술로 활용되었지만, 최근에는 도시에서도 활용되고 있다. 적절한 디자인과 유지관리로 비교적 높은 오염물질 제거효율을 제공한다. 더불어, 하나의 조경으로 보이기 때문에 공공 디자인의 면에서도 저항이 적은 편이다.[23]

'''빗물저장탱크'''(Rain Barrels and cisterns)는 저렴한 비용으로 효과적이고 손쉽게 활용할 수 있는 저류장치로서 주거지역, 상업지역, 산업지역 등에 적용이 가능하다. 옥상에서 흘러 내려오는 강우유출수를 저류시키며, 잔디밭이나 정원에 쓸 관개수를 저장해 놓을 수도 있다. 물탱크(Cistern)는 옥상의 강우유출수를 지하에 저장해놓는 장치로서 일부 혹은 전체를 묻어 빗물 저장하고 후에 이를 활용할 수 있다.[23]

'''투수성 포장'''(Permeable Pavers)은 포장재를 통해 빗물을 노상에 침투시켜 흙 속으로 환원시키는 기능을 한다. 일반적으로 강우유출수를 침투시켜 배수로로 흘려보내기 전에 일시적으로 물을 저류시키는 하층구조도 포함하여 설계한다. 보도와 승용차 등 중량이 가벼운 차량이 통과하는 차도나 주차장 등에 적용된다. 투수성 포장은 불투수성 재질에 틈을 두어 설치하는 방식과 물을 침투시킬 수 있는 포장 재질 자체를 활용하여 물을 침투시키는 방식으로 구분할 수 있다.[23]

5. 적용 사례

저영향 개발(LID) 기술은 비용적 측면에서 기존 강우 유출수 관리 시스템보다 장점이 있으며, 자연형 시설 및 식생공간 확보 등으로 생활 공간의 가치를 높이고 심미적인 측면에서 삶의 질을 향상시킬 수 있다.[22] 또한 도시공간의 가치를 증대시키고, 재개발 잠재력을 확보하여 새로운 성장동력을 확보하며, 생태 서식처 제공, 도시화로 인한 열섬효과 감소, 에너지 절감, 스모그 감소, 습지 보존, 홍수 방지 등 다양한 측면에서 활용될 수 있다.[22]

LID는 강우에 따른 유출수 및 비점오염의 유출을 최소화할 수 있는 다양한 구조적, 비구조적 요소기술들을 조합할 수 있는 유연성을 가지며, 한정된 공간뿐만 아니라 개방된 공간에도 적용 가능하다. 신도시 개발 및 도시 재개발에도 적용 가능하여 공간적 범위에서도 유연성을 찾을 수 있다.[22]

'''우수저류공원'''(Rain Garden)은 도시지역에서 빗물을 최대한 많이 토양에 침투시켜 보유할 수 있도록 설계된 움푹하게 파여진 식재 지역이다. 이를 통해 빗물의 흐름을 조절하여 홍수를 대비하고, 표면에 흐르는 유출수를 정화할 수 있다. 유럽에서는 1980년대부터 관련 연구가 진행되었으며, 침수 방지 외에 오염 물질 자연 여과 기능, 생태환경 조성 등의 효과를 가진다.[23]

- -|]]|섬네일|Rockefeller Center Rooftop Gardens by David Shankbone]]

'''생태저류지'''(Bio-retention)는 좁은 면적에서도 식물과 토양을 이용해 흡수, 여과, 침전, 휘발, 이온교환, 생물학적 분해 과정을 통한 오염 물질 제거에 효과적인 기술이다. 함몰 지형에 배수가 잘되는 토양 혼합물과 침수에 강한 식생으로 설계하며, 토양 표면은 식물 잔여물이나 우드칩 등의 피복층으로 덮는다. 토양 특성 상 투수성이 낮아 침투속도가 느릴 경우 인위적인 배수 시스템이 요구되며, 인위적 배수시스템은 식생수로나 식생여과대와 같은 다른 관리시설과 결합하도록 한다.[23]

우수저류공원과 생태저류지 두 가지 기술 모두 건물의 정원, 주차장, 도로 중앙 등 다양한 도시 구성요소에 소규모로 설치하기에 매우 용이하다.[24]

5. 1. 미국

미국은 급속한 산업 발전과 도시화로 인한 수질 문제에 대응하고, 생태계 보호와 수질 관리 효율성을 높이기 위해 저영향 개발(LID) 기법을 도입했다. 도시화로 불투수층이 증가하면서 홍수, 비점오염 피해, 지하수 고갈, 하천 건천화 등의 문제가 심화되었기 때문이다.[23]

- 시애틀(Seattle)의 SEA(Street Edge Alternative) 프로젝트

워싱턴주 시애틀에서는 2001년 2nd Avenue의 220m 거리에 우수 유출을 줄이고 친환경적 거리를 조성하기 위해 LID 요소기술을 적용하는 시범사업을 실시했다. 도로 폭을 7.6m에서 5.5m로 줄여 불투수지역 면적을 18% 줄였고, 우수배수로를 생태수로로 바꾸어 표면에 흐르는 우수를 정화했다. 또한 빗물정원 및 생태저류지 등의 LID 요소를 활용했다.

SEA 프로젝트는 경제성, 오염 저감, 홍수 피해 저감, 쾌적한 주거환경 조성 등에서 효과를 보였다. 특히, 분산식 빗물관리 시설 설치는 중앙집중식 방식에 비해 약 25%의 비용 절감 효과를 가져왔다.[24]

- 레이시(Lacey)의 ZID(Zero Impact Development)

워싱턴주 레이시에서는 도시화에 따른 홍수 피해와 하천 오염을 막기 위해 무영향 개발(Zero Impact Development: ZID)을 목표로 무영향배수 배출법(Zero Effect Drainage Discharge Ordinance)을 제정했다. 이 법은 불투수지역 제거, 신도시 개발 시 산림이나 자연 토지 비율 60% 이상 유지, LID 요소기술 적극 활용, 개발 전후 물순환 영향 관찰 시스템 구축 등을 주요 내용으로 한다.[24]

- 포틀랜드(Portland)의 빗물관리조례 제정

오리건주 포틀랜드에서는 불투수면적이 46.5m2를 넘는 모든 개발사업에 대해 빗물관리 조례를 제정하여 표면 우수 유출수의 수질과 양을 관리했다. LID 시설 설치 시 용적률 증가, 세금 감면 등의 인센티브를 제공하여 주민들의 자발적인 LID 요소 기술 적용을 유도했다. 빗물홈통분리 프로그램에는 4만 4천 가구 이상이 참여하여 연간 약 400만 톤의 우수 유출 저감 효과를 달성했다.[24]

저영향 개발(LID)은 1990년 메릴랜드주 프린스 조지스 군에서 시작된 개념으로, 기존의 최적 관리 기법(BMP)의 대안으로 시작되었다.[6] 관계자들은 저류지와 보류지와 같은 기존 기법들이 비용 효율적이지 않으며 수질 목표를 달성하지 못한다는 것을 발견했다. 1998년에는 비영리 수자원 연구 기관인 저영향 개발 센터(Low Impact Development Center, Inc.)가 설립되어 정부 기관 및 단체와 협력하여 LID 및 기타 지속 가능한 환경 계획 및 설계 방식(예: 녹색 인프라 및 녹색 고속도로 파트너십)에 대한 과학적 이해 및 구현을 더욱 발전시키고 있다.

LID 설계 방식은 미국 환경 보호국(EPA)의 지원을 받고 있으며 청정 수질 법(Clean Water Act)의 목표 달성을 돕는 방법으로 홍보되고 있다.[7]

5. 2. 한국

국토해양부는 국내 최초로 아산 신도시를 분산식 빗물관리 시스템 시범지역(175만m2)으로 선정하고 총 79억원을 투입하였다.[25] 분산식 빗물관리시스템은 지하 빗물침투시설과 지상 빗물저장시설로 구성된다.[25] 이 시스템을 통해 연 강우량의 40%에 해당하는 빗물을 가두고, 15mm까지의 강우는 전량 지하 또는 지상에 저장한다.[25]- 빗물침투시설: 도로, 공원 등에 설치되며 빗물 집수정을 통해 빗물을 지하수로 환원한다.[25]

- 빗물저장시설: 지상에 일정량의 빗물(해당 지역 면적의 10mm 두께)을 도랑이나 실개천을 활용하여 가두어 두는 시설이다.[25]

분산식 빗물관리시스템은 공원 등의 식생도랑, 실개천 및 빗물정원(침투구덩이) 등의 빗물저장시설과 지하의 빗물침투시설로 구성된다.[25]

아산시는 빗물이용시설 설치비 20만원/호, 관리비용절감 2.5만원/호로, 설치 후 8년 이내에 수돗물 절약 및 관리비용 절감으로 투자비를 회수할 수 있다.[25] 아산시는 평균 강우량 1,313mm, 연 강우일수 107일로, 빗물관리시설 설치를 통해 신도시 연 강우 일수의 70% 이상(약 80일) 동안 빗물 유출을 막을 수 있다.[25] 강우 시 처음 5mm는 지하로 침투시켜 지하수로 활용하고, 다음 10mm는 지상저류조에 저장하며, 그 이상은 하천으로 방류한다.[25] 이를 통해 하천오염을 유발하는 초기 우수(5mm)를 정화하여 하천 수질을 개선하는 효과를 얻는다.[25]

국토해양부는 아산신도시 시범 사업의 효과를 분석하여, 신도시뿐만 아니라 전국의 모든 도시에 분산형 빗물관리시스템을 확대 보급할 계획이었다.[25]

6. 한국의 정책 방향 및 과제

환경부는 점오염원(오염의 이유, 발생 시기 및 지역을 한정할 수 있는 오염원) 위주의 관리만으로는 공공수역 수질 개선에 한계가 있음을 인식하고, 관계부처 합동으로 4대강 비점오염원 관리 종합대책(2004) 및 제2차 비점오염원 관리 종합대책(안, 2012)을 수립하여 이행하고 있다.[26] 2004년 종합대책을 근거로 수질환경보전법(현 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률)을 개정하여 비점오염원의 체계적 관리 토대를 구축하였으며, 비점오염원 관리지역 지정제도, 비점오염원 설치 신고제도, 저감시설 시범운영, 생태유수지 조성 등이 진행되고 있다.[26] 2012년 수립된 제2차 종합대책(안)은 비점오염원 관리 방향을 사후관리 중심의 농도 저감에서 물 순환 구조 개선을 통한 오염된 강우 유출량 저감으로 전환하였다.[26] 이 대책에는 저영향 개발(LID) 및 그린 빗물 인프라(GSI) 등을 도입하기 위해 도시·농촌, 연구개발, 홍보·교육 등 6개 분야 56개 사업에 총 7.4738조원을 투입하는 범부처(6개 부처) 공동사업이 포함되어 있다.[26]

기후변화에 따라 증가하는 도시 홍수 피해 저감을 위해 한국 특성을 고려한 한국형 저영향 개발 기법을 개발·보급하고, 저영향 개발 개념을 포함하는 도시 우수 관리 지침 마련 및 인센티브 제공을 통해 적극적인 활용을 유도할 필요가 있다.[24] 한국 도시의 높은 밀집도와 여름철 집중호우를 고려하여 소규모·분산형 저영향 개발 시설물들의 연계를 통해 우수 유출 저감 효과를 극대화할 수 있는 한국형 저영향 개발 기법 개발 및 보급이 필요하다.[24] 이는 도시 특성(기존 도시/신도시)을 고려한 우수 관리 실천 수단과 적용 방안을 마련하여 도시 개발 시 지침으로 활용할 수 있고, 옥상 녹화, 빗물 홈통 분리 등 주민 참여가 요구되는 저영향 개발 시설에 인센티브를 제공함으로써 주민들의 자발적인 저영향 개발 활용을 유도할 수 있다.[24]

한국은 저영향 개발 개념 도입에 앞서 <사전재해 영향성 검토 협의 제도>, <자연재해 위험지구 지정>, <지속가능한 신도시 계획 기준> 등을 활용하고 있지만, 공간 범위, 적용 방안 및 기준 등에 대한 고려가 미흡하여 실효성에 한계가 있다.[24] <사전재해 영향성 검토 협의 제도>는 사업 제도 절차에서 계획 수립 후 중앙행정기관장과의 협의 단계에서 재해 영향을 검토하도록 하고 있어 저류지 등 저감 대책 수립이 어렵고, 활용 가능한 친환경 우수 저류 계획 요소 및 우수 유출 경로에 대한 고려 등이 미흡하다.[24] <자연재해 위험지구 정비사업>은 하수관거 정비, 펌프장 증설 및 신설, 제방 일부 축조 등 중앙집중식 배수 시스템에 의존적인 구조물적 대책이 대부분이며, <지속가능한 신도시 계획 기준>은 유수지, 녹지, 바람길, 투수성 포장재 사용, 빗물 관리 등 다양한 계획 요소를 제시하고 있지만, 완충녹지를 제외하고는 적용 방안이나 기준이 미흡하다.[24]

기존 수질 관리 정책 이행을 위해 운영되고 있는 총량관리 기본 방침, 비점오염원 관리 지역 관리 대책, 수질 총량 관리 기술 지침, 비점오염원 최적 관리 지침으로는 새로 도입되는 LID 등을 평가할 수 없는 상황이므로, 신기술 확대 적용을 위해서는 제도 개선 및 기술 개발이 필요하다.[26]

7. 관련 용어

- 미국 메릴랜드주 프린스 조지스 군에서 1990년에 시작된 개념으로, 건설 프로젝트에서 설치되는 기존의 최적 관리 기법(BMP)의 대안이었다.[6]

- 관계자들은 기존 기법들이 비용 효율적이지 않으며 수질 목표를 달성하지 못한다는 것을 발견했다.[6]

- 1998년 비영리 수자원 연구 기관인 저영향 개발 센터(Low Impact Development Center, Inc.)가 설립되어 정부 기관 및 단체와 협력하여 LID 및 기타 지속 가능한 환경 계획 및 설계 방식(예: 녹색 인프라 및 녹색 고속도로 파트너십)에 대한 과학적 이해 및 구현을 더욱 발전시키고 있다.[6]

- 미국 환경 보호국(EPA)의 지원을 받고 있으며 청정 수질 법(Clean Water Act)의 목표 달성을 돕는 방법으로 홍보되고 있다.[7]

- 다양한 지방, 주 및 연방 기관 프로그램에서 토지 개발 규정에 LID 요구 사항을 채택하고 공공 사업 프로젝트에 이를 구현해 왔다.

- LID 기술은 스마트 성장 및 녹색 인프라 토지 이용 계획에도 중요한 역할을 할 수 있다.

- LID의 기본 원리는 자연을 모델로 사용하여 강우를 발생원에서 관리하는 것이다.

- 엔지니어들은 분산형 소규모 제어 시스템인 통합 관리 기법(IMP)에 가장 많은 관심을 쏟고 있는데, 이는 발생원 근처에서 유출수를 침투, 저장, 증발, 저류하는 방식이다.

- LID는 미개발된 부지의 수문학적 특성을 모방하여 지속 가능한 부지를 만들기 위한 전략적인 설계 과정이다.

- 강우 관리에 사용되는 기본 프로세스에는 전처리, 여과, 침투, 그리고 저장 및 재사용이 있다.

- 침투는 우수 유출수를 회수하고 지하수 함양을 가능하게 한다.

- 토양 질감과 구조, 식생 유형 및 피복, 토양의 수분 함량, 토양 온도 및 강수 강도는 모두 침투율과 용량을 제어하는 데 중요한 역할을 한다.

- LID 설계를 위한 5가지 핵심 요구 사항은 다음과 같다.

- 가능한 모든 곳에서 자연 지역을 보존한다.

- 수문학에 대한 개발 영향을 최소화한다.

- 부지에서 유출 속도와 지속 시간을 유지한다.

- 통합 관리 기법(IMP)을 부지 전체에 분산한다.

- 오염 방지, 적절한 유지 관리 및 대중 교육 프로그램을 시행한다.[9]

- LID는 동물의 서식지를 보호하고, 유출수와 홍수를 관리하며, 불투수면을 줄이는 등 여러 가지 이점이 있다.

- LID는 또한 값비싼 토지를 차지하는 우수 저류지의 필요성을 없애는 데 사용될 수 있다.

- 일부 지방 자치 단체에서 LID는 합류식 하수도 월류 (CSO) 발생률을 줄이는 비용 효율적인 방법이 될 수 있다.[16][17]

- 공동 편익 접근 방식에 따르면 LID는 도시 열섬 (UHI) 현상을 냉각 포장 및 녹색 인프라에서 더 높은 호환성으로 기술적으로 완화할 수 있는 기회이다.[18]

- 기타 관련 용어는 다음과 같다.

- 자연 기반 해법(유럽 연합)

- 수자원 민감 도시 설계(호주)

- 스펀지 도시(중국)

- https://www.pub.gov.sg/abcwaters ABC 물(싱가포르)

참조

[1]

보고서

Low-Impact Development Design Strategies; An Integrated Design Approach

https://nepis.epa.go[...]

U.S. Environmental Protection Agency (EPA)

1999-06

[2]

웹사이트

100 Resilient Cities

http://www.100resili[...]

2017-03-31

[3]

웹사이트

Natural Drainage Systems

http://www.seattle.g[...]

Seattle Public Utilities

[4]

문서

Maryland Stormwater Design Manual, Ch. 5: Environmental Site Design

https://mde.state.md[...]

Maryland Department of the Environment (MDE)

2009

[5]

문서

Stormwater Management Manual for Western Washington

http://www.ecy.wa.go[...]

Washington State Department of Ecology

2005

[6]

보고서

Low Impact Development Design Manual

PGDER

1997

[7]

보고서

Low-Impact Development (LID): A Literature Review

https://nepis.epa.go[...]

EPA

2000-10

[8]

간행물

Designing For LID: An In-depth Look at Integrated Management Practices and Design Considerations

http://www.conteches[...]

CE News

2011-07

[9]

간행물

What is LID? Five Principles of Low Impact Development

http://www.conteches[...]

The Stormwater Blog

2012

[10]

보고서

Better Site Design: A Handbook for Changing Development Rules in Your Community (Part 1)

https://owl.cwp.org/[...]

Center for Watershed Protection

2016

[11]

웹사이트

Fact Sheet: Low-Impact Development and Other Green Design Strategies

http://cfpub.epa.gov[...]

EPA

2013-07-24

[12]

학술지

Pilot and Field Studies of Modular Bioretention Tree System with Talipariti tiliaceum and Engineered Soil Filter Media in the Tropics

2021-01

[13]

학술지

Nitrogen removal in stormwater bioretention facilities: Effects of drying, temperature and a submerged zone

2021-11-01

[14]

학술지

Retrofitting the Low Impact Development Practices into Developed Urban areas Including Barriers and Potential Solution

2017-06-20

[15]

웹사이트

WATER QUALITY IMPROVEMENT USING RAIN GARDENS: UNIVERSITY OF MARYLAND STUDIES

https://www.waterboa[...]

[16]

웹사이트

Reducing Stormwater Costs through Low Impact Development (LID) Strategies and Practices

https://www.epa.gov/[...]

2022-05-31

[17]

문서

Sustainable Raindrops: Cleaning New York Harbor by Greening The Urban Landscape

https://www.riverkee[...]

Riverkeeper

2007-11-30

[18]

학술지

Co-benefits approach: Opportunities for implementing sponge city and urban heat island mitigation

https://www.scienced[...]

2019-07

[19]

저널

저영향개발(Low Impact Development:LID)

2012-12-12

[20]

웹인용

비점오염원의 정의와 특징

http://nonpoint.me.g[...]

환경부

2012-12-13

[21]

학위논문

오염총량관리를 위한 개발사업 및 사업장 비점오염원 최적관리방안 연구

국립환경과학원

2012-12-03

[22]

학위논문

저영향개발(Low Impact Development)

대한토목학회지

2012-12-12

[23]

학위논문

친환경적 유역관리를 위한 저영향개발(LID)기법

국립환경과학원 영산강물환경연구소 영산강·섬진강수계관리위원회

2012-12-03

[24]

저널

도시 빗물관리 개선을 위한 미국 저영향 개발 적용 사례와 시사점

2012-12-12

[25]

학위논문

새만금 수질 개선을 위한 도시개발지역 LID 적용 방안 연구

전북발전연구원

2012-12-13

[26]

학위논문

LID 적용에 따른 비점오염원관리 정책의 변화

한국물환경학회, 대한상하수도학회

2012-12-13

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com