중세철학

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

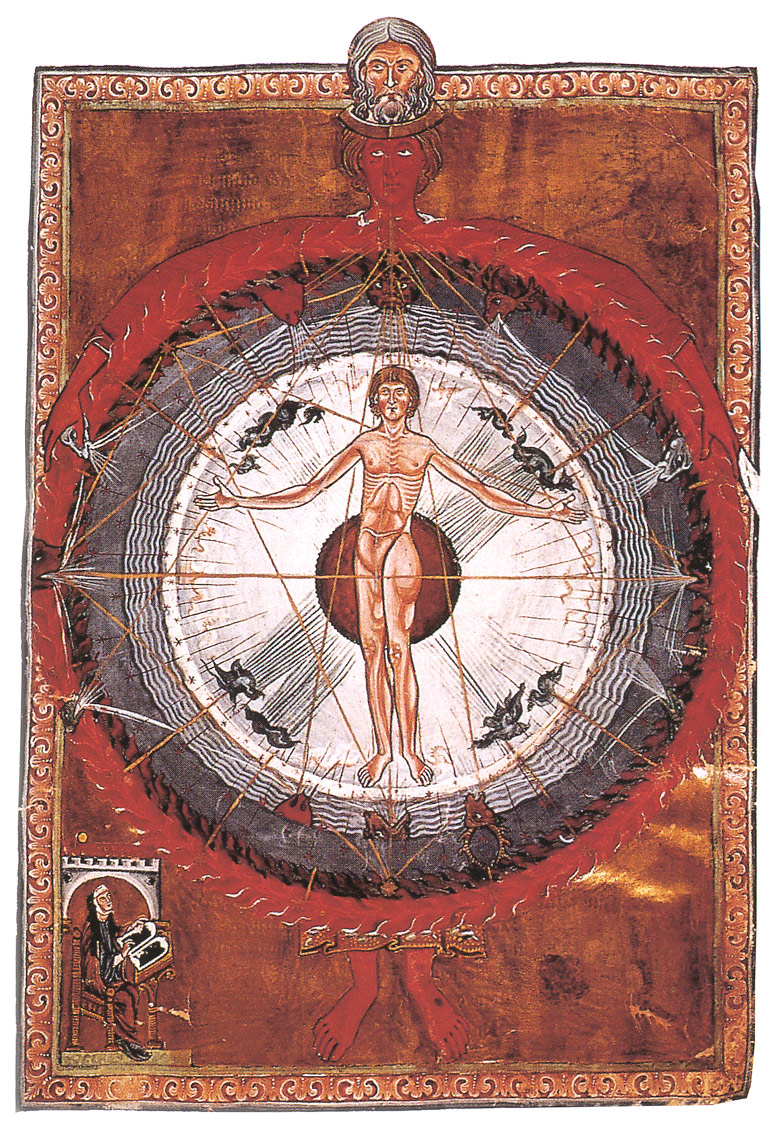

중세 철학은 '신학적' 특징을 가지며, 고대 철학의 사상과 논리적 기법을 활용하여 신학적 문제들을 다루었다. 중세 사상가들은 진리 발견을 위한 논리학, 고대 철학 존중, 철학과 신학의 조화를 추구했다. 주요 주제로는 신앙과 이성의 관계, 신의 속성, 악의 문제, 자유 의지 등이 있었으며, 형이상학, 자연 철학, 논리학, 심리 철학, 윤리학 등 다양한 분야에서 연구가 이루어졌다. 초기 중세 시대에는 아우구스티누스와 보에티우스의 영향이 컸고, 중세 전성기에는 안셀무스의 존재론적 증명과 스콜라 철학이 발전했다. 중세 후기에는 자연 철학에서 수학적 추론이 증가했으며, 논리학과 윤리학에서도 중요한 발전이 있었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 철학의 분과 - 자연철학

자연철학은 현대 자연과학 이전 자연에 대한 체계적인 연구를 의미하며, 고대 그리스에서 시작되어 우주와 자연 현상의 근본 원리를 탐구하고 근대 과학의 발달과 함께 자연과학과 분리되었으나, 현대에는 과학적 성과를 바탕으로 자연에 대한 철학적 성찰을 하는 학문으로 재해석된다. - 철학의 분과 - 이슬람 철학

이슬람 철학은 이슬람 세계에서 그리스 철학, 이슬람 신학, 인도 및 페르시아 철학을 바탕으로 발전했으며, 칼람과 팔사파의 두 흐름 속에서 이븐 시나, 이븐 루시드 같은 철학자들을 배출하며 종교, 신비주의, 유럽 철학에 영향을 주었고 동서로 나뉘어 현대까지 이어지고 있다. - 중세 철학 - 토미즘

토미즘은 토마스 아퀴나스의 사상으로, 아리스토텔레스 철학을 기독교 신앙과 조화시켜 스콜라 철학에 영향을 주었고 토마스주의 학파를 형성했으며, 존재론, 인과론, 신의 존재 증명, 자연법, 자유의지 등을 다루는 철학 체계이지만, 이단 논쟁과 쇠퇴기를 겪기도 하며 근현대까지 영향을 미치고 있다. - 중세 철학 - 신학대전

신학대전은 토마스 아퀴나스가 집필한 기독교 신학의 대표적 저서로, 이성과 신앙의 조화를 추구하며 아리스토텔레스 철학을 기반으로 하느님의 존재와 본성, 창조, 인간의 본성, 윤리, 법, 은총, 성사, 종말론 등 광범위한 주제를 체계적으로 다루고 있으며, 미완성 부분을 제자들이 완성하여 오늘날까지 기독교 신학과 철학에 지대한 영향을 미치고 있다. - 철학사 - 마음

마음은 의식, 사고, 지각, 감정, 동기, 행동, 기억, 학습 등을 포괄하는 심리적 현상과 능력의 총체이며, 다양한 분야에서 연구되고 인간 삶의 중추적인 역할을 한다. - 철학사 - 자연철학

자연철학은 현대 자연과학 이전 자연에 대한 체계적인 연구를 의미하며, 고대 그리스에서 시작되어 우주와 자연 현상의 근본 원리를 탐구하고 근대 과학의 발달과 함께 자연과학과 분리되었으나, 현대에는 과학적 성과를 바탕으로 자연에 대한 철학적 성찰을 하는 학문으로 재해석된다.

| 중세철학 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 분야 | 철학 |

| 시기 | 중세 시대 |

| 지역 | 유럽, 중동 |

| 특징 | |

| 주요 특징 | 고대 그리스 철학의 재발견 및 연구 기독교, 이슬람교, 유대교 신학과의 융합 시도 아리스토텔레스 철학의 영향력 강화 |

| 주요 인물 | |

| 기독교 철학자 | 아우구스티누스 보에티우스 안셀무스 피에르 아벨라르 토마스 아퀴나스 둔스 스코투스 오컴의 윌리엄 |

| 이슬람 철학자 | 알 킨디 알 파라비 이븐 시나 (아비센나) 알 가잘리 이븐 루시드 (아베로에스) |

| 유대교 철학자 | 이븐 가비롤 마이모니데스 |

| 주요 사상 및 주제 | |

| 형이상학 | 신 존재 증명 보편자 문제 실체와 본질 |

| 인식론 | 신앙과 이성의 관계 지식의 근원 진리의 기준 |

| 윤리학 | 자유 의지 행복의 의미 정의의 개념 |

| 정치철학 | 국가의 목적 법의 근거 정의로운 통치 |

| 영향 | |

| 영향 | 르네상스 철학 발전에 기여 근대 철학의 형성에 영향 신학 및 종교 사상에 지속적인 영향 |

2. 중세 철학의 특징

중세 철학은 신학적인 특징을 강하게 띠며, 이븐 시나(아비센나)와 이븐 루시드(아베로에스)를 제외한 중세 사상가들은 스스로를 철학자라기보다는 신학자로 여겼다.[84] 이들은 플라톤이나 아리스토텔레스와 같은 고대 이교 철학자들의 사상과 논리적 기법을 활용하여 신학적 문제들을 다루었으며, 토마스 아퀴나스는 페트루스 다미아니(피터 다미안)를 따라 "철학은 신학의 시녀(Philosophia ancilla theologiae)"라고 주장했다.[85]

중세 철학자들의 연구는 다음 세 가지 원리를 바탕으로 한다.

- 진리 발견을 위한 논리학, 변증법, 분석의 사용 (''ratio'')

- 아리스토텔레스 등 권위 있는 고대 철학자들의 식견에 대한 존경 (''auctoritas'')

- 철학적 식견과 신학적 가르침 및 계시를 조화시키려는 의무 (''concordia'')[86]

신앙과 이성의 관계는 이 시기 주요 논쟁거리였다. 이븐 시나와 이븐 루시드는 이성을 중시한 반면, 아우구스티누스는 신의 권위를, 안셀무스는 신앙과 이성 모두를 고려해야 한다고 주장했다.[87][88] 아우구스티누스는 먼저 믿고, 그 다음에 이해하려 해야 한다는 결론을 내렸다.

중세 철학자들은 권위를 중요시했지만, 새로운 지식이나 자신들의 생각과 권위가 충돌할 때 재해석을 통해 문제를 해결하려 했다. 예를 들어, 마이모니데스는 아리스토텔레스가 제한된 경험 탓에 사물의 기원을 제대로 설명하지 못했다고 주장했고, 토마스 아퀴나스는 아우구스티누스를 문맥과 다르게 인용하여 신학이 학문이라고 주장했다.

이러한 권위의 재해석은 헤르메스주의의 영향을 받은 것으로, 모든 권위가 유일한 진리의 일부분을 나타낸다는 전제하에 새로운 개념이나 지식에 맞춰 권위의 의미를 조정하는 것은 곡해가 아니라고 여겼다.

2. 1. 신학과의 연관성

중세 철학은 '신학적'이라는 특징을 가진다.[84] 아비센나나 아베로에스를 제외하면, 중세 사상가들은 스스로를 철학자로 여기지 않았다. 그들에게 철학자는 플라톤이나 아리스토텔레스와 같은 고대 이교 저술가들이었다.[84] 그러나 중세 저술가들은 신학 연구에 고대 철학자들의 사상과 논리적 기법을 이용하여 난해한 신학적 문제나 교의의 요점을 다루었다. 토마스 아퀴나스는 페트루스 다미아니(피터 다미안)를 따라 "철학은 신학의 시녀(Philosophia ancilla theologiae)"라고 주장했다.[85]

중세 철학자들의 연구를 관통하는 세 가지 원리는 다음과 같다.

- 이성(ratio): 진리를 발견하기 위해 논리학, 변증법, 분석을 사용한다.

- 권위(auctoritas): 특히 아리스토텔레스를 비롯한 권위 있는 고대 철학자들의 식견을 존중한다.

- 조화(concordia): 철학적 식견과 신학적 가르침 및 계시를 조화시킨다.[86]

이 시기 가장 자주 논의된 주제 중 하나는 신앙과 이성의 대립이었다. 아비센나와 아베로에스는 이성을 중시했다. 아우구스티누스는 자신의 철학적 탐구가 신의 권위를 넘어서는 것을 경계했다.[87] 안셀무스는 신앙과 이성을 모두 고려한 접근 방식으로 신앙을 옹호하려 했다.[88] 아우구스티누스가 제시한 신앙과 이성의 문제에 대한 결론은 먼저 믿고, 그 다음에 이해하려고 노력하는 것이었다.

2. 2. 고대 철학의 수용과 재해석

중세 철학은 신학적인 특징을 강하게 띤다. 아비센나와 아베로에스를 제외하면, 중세 사상가들은 스스로를 철학자라고 생각하지 않았다. 그들에게 철학자는 플라톤이나 아리스토텔레스와 같은 고대 이교 저술가들이었다.[84] 그럼에도 불구하고, 중세 저술가들은 신학 연구를 하면서 고대 철학자들의 사상과 논리적 기법을 이용하여 난해한 신학적 문제나 교의의 요점을 다루었다. 토마스 아퀴나스는 페트르스 다미아니(피터 다미안)를 따라 "철학은 신학의 시녀(Philosophia ancilla theologiae)"라고 주장했다.[85]중세 철학자들의 연구를 관통하는 세 가지 원리는 다음과 같다.

- 진리를 발견하기 위해 논리학, 변증법, 분석을 이용하는 것 (''ratio'')

- 특히 아리스토텔레스 등 권위 있는 고대 철학자의 식견에 경의를 표하는 것 (''auctoritas'')

- 철학적 식견과 신학적 가르침 및 계시를 조화시키려는 의무 (''concordia'')[86]

이 시기에 가장 자주 논의된 주제 중 하나는 신앙과 이성의 대립이었다. 아비센나와 아베로에스는 이성을 중시했다. 히포의 아우구스티누스는 자신의 철학적 탐구가 신의 권위를 넘어서는 것을 허용하지 않겠다고 말했다.[87] 캔터베리의 안셀무스는 신앙과 이성을 모두 고려한 접근법으로 신앙을 옹호하려 했다.[88] 아우구스티누스는 신앙과 이성의 문제에 대해 먼저 믿고, 그 다음에 이해하려 해야 한다는 결론을 내렸다.

중세 철학자들은 권위를 중요하게 생각했지만, 권위가 새로운 지식이나 그들의 생각과 일치하지 않는 문제에 직면했다. 이러한 문제를 해결하기 위해 그들은 권위를 재해석하는 방법을 사용했다. 예를 들어, 모세 벤 마이몬은 아리스토텔레스가 제한된 경험 때문에 사물의 기원에 대한 설명을 제대로 할 수 없었다고 주장했다. 또한, 토마스 아퀴나스는 히포의 아우구스티누스를 문맥과 다르게 인용하여 신학이 학문이라고 주장하기도 했다.

2. 3. 신앙과 이성의 조화 추구

중세 철학은 신학적인 특징을 강하게 띤다. 이븐 시나(아비센나)와 이븐 루시드(아베로에스)를 제외하면, 중세 사상가들은 스스로를 철학자라고 생각하지 않았다. 그들에게 철학자는 플라톤이나 아리스토텔레스와 같은 고대 이교 저술가들이었다.[84] 그러나 중세 저술가들은 신학 연구에 고대 철학자들의 사상과 논리적 기법을 이용하여 난해한 신학적 문제나 교리의 요점을 다루었다. 토마스 아퀴나스는 페트루스 다미아니(피터 다미안)를 따라 "철학은 신학의 시녀(Philosophia ancilla theologiae)"라고 주장했다.[85]중세 철학자들의 연구를 관통하는 세 가지 원리는 다음과 같다.

- 진리 발견을 위한 논리학, 변증법, 분석의 사용 (''ratio'')

- 특히 아리스토텔레스를 비롯한 권위 있는 고대 철학자들의 식견에 대한 존경 (''auctoritas'')

- 철학적 식견과 신학적 가르침 및 계시를 조화시키려는 의무 (''concordia'')[86]

이 시기에 가장 많이 논의된 주제 중 하나는 신앙과 이성의 대립이었다. 이븐 시나와 이븐 루시드는 이성 쪽에 더 기울었다. 아우구스티누스는 자신의 철학적 탐구가 신의 권위의 범위를 넘어서는 것을 결코 허용하지 않는다고 말했다.[87] 안셀무스는 신앙과 이성 모두를 고려하는 접근법을 통해 신앙을 옹호하려 했다.[88] 신앙-이성의 문제에 대한 아우구스티누스의 결론은 (1) 믿고, (2) 이해하려고 하는 것이었다.

당시 대학의 신학부에서는 성경과 페트루스 론바르두스의 '명제집' 강독을 중심으로 수업을 받았으며, 신학 교수가 되기 위해서도 성서 및 '명제집' 수업을 할 수 있어야 했다. 그 때문에 강의록으로 쓰인 무수한 '명제집 주해'가 존재하며, 현존하고 저자가 특정된 것만으로도 600개 이상의 '명제집 주해'가 남아 있다.[122]

또한, '신학대전'하면 토마스 아퀴나스의 저작이 유명하지만, 알렉상드르 드 알레, 알베르투스 마그누스 등 여러 신학자가 같은 제목의 저작을 남겼는데, 원래 '대전(summa)'이라는 저작 형식은 12세기 말에서 14세기에 걸쳐 일반적인 저작 형식이었다.[123]

3. 중세 철학의 역사

중세 철학자들은 성경, 아리스토텔레스의 저작과 같은 권위 있는 문서와 새롭게 얻은 지식, 또는 자신의 생각 사이의 불일치 문제에 직면했다. 이들은 이러한 불일치를 해결하기 위해 권위 있는 문서를 재해석하는 방법을 사용했다. 예를 들어, 마이모니데스는 아리스토텔레스가 제한된 경험을 가졌기 때문에 사물의 기원에 대한 다른 설명을 가질 수 있었다고 주장했다.[126]

중세의 해석자들은 때때로 원문의 맥락을 벗어나 인용문을 이해하기도 했다. 토마스 아퀴나스는 아우구스티누스를 문맥과 다르게 인용하여 신학이 '분석론 후서'에서 다루는 학문과 같은 '학문'(scientia)이라고 주장했다. 릴의 알란은 바울로의 주장을 다른 문맥에서 인용하여 경험주의를 지지했다. 그레고리오 1세의 칠죄종 개념은 토마스 아퀴나스에 의해 자신의 죄 개념 구조화 방식의 하위에 놓였다.[126]

이러한 문맥 변화는 권위 있는 문서들이 모두 유일한 진리의 부분을 나타낸다고 본 헤르메스주의의 영향을 받았을 수 있다. 따라서 새로운 개념이나 지식이 필요할 때 권위 있는 문서의 내용을 새로운 문맥에 두는 것은 곡해가 아니라고 생각했다.[126]

중세 철학의 역사는 크게 초기, 성기, 그리고 르네상스 시기로 나눌 수 있다. 초기 중세 철학은 서로마 제국 붕괴 이후 암흑 시대를 거쳐 카롤루스 대제 시대의 학문 부흥까지를 포함한다. 이 시기에는 수도원을 중심으로 학문 연구가 이루어졌으며, 보에티우스와 아우구스티누스가 중요한 역할을 했다. 요하네스 스코투스 에리우게나와 같은 학자들은 신플라톤주의와 기독교 사상을 통합하려 시도했다. 성기 중세 철학은 11세기부터 14세기 중반까지로, 스콜라 철학이 발전하고 대학교가 설립된 시기이다. 캔터베리 안셀무스는 신의 존재에 대한 본체론적 증명을 제시했으며, 토마스 아퀴나스는 아리스토텔레스 철학을 기독교 신학과 통합하여 가톨릭 철학의 기반을 다졌다.

3. 1. 초기 중세 철학 (5세기 - 11세기)

서로마 제국의 붕괴 이후, 서유럽은 암흑 시대를 맞이하였다. 이 시기 수도원은 몇 안 되는 정규 학술 연구 중심지 중 하나였는데, 이는 성 베네딕트의 계율에 따른 것으로 보인다. 이 규칙은 수도자들이 매일 성경을 읽도록 요구했고, 사순절이 시작될 때 각 수도자에게 책을 한 권씩 주도록 제안했다. 후대에 수도자들은 행정관이나 성직자를 양성하는 데 활용되었다.[90]초기 기독교 사상은, 특히 교부 시대에는 직관적이고 신비적인 경향이 강했으며, 이성과 논리적 주장에 덜 의존하였다. 또한 플라톤의 신비적인 교리를 중시하고, 아리스토텔레스의 체계적인 사상은 덜 중시하였다.[91] 이 시기 서양에서는 아리스토텔레스의 저작 대부분이 알려지지 않았다. 학자들은 보에티우스가 라틴어로 번역한 아리스토텔레스의 『범주론』, 논리학 관련 작품인 『명제론』, 그리고 포르피리오스의 『이사고게』 (아리스토텔레스의 『범주론』 주석서)에 기초하여 논의를 진행하였다.[92]

중세 철학 발전에 큰 영향을 미친 로마 시대 철학자로는 아우구스티누스와 보에티우스가 있다. 아우구스티누스는 가장 위대한 교부로 여겨지며, 주로 신학자이자 기도문 저술가였지만 그의 저작 상당수는 철학적이다. 그의 사상은 진리, 신, 인간의 영혼, 역사의 의미, 국가, 죄, 구제 등에 집중되었다. 천 년이 넘는 기간 동안, 신학이나 철학에 관한 라틴어 저작에서 그의 저작을 인용하거나 그의 권위에 의존하지 않은 경우는 거의 없었다. 그의 저작 중 일부는 데카르트와 같은 근대 철학에 영향을 미치기도 했다.[93] 보에티우스 (480년 - 525년)는 로마의 유력 가문 출신 기독교 철학자로, 510년 동고트 왕국의 집정관이 되었다. 그의 초기 중세 철학에 대한 영향력은 주목할 만하며, 중세 초기 철학을 '보에티우스의 시대'라고 부르기도 한다.[94] 그는 아리스토텔레스와 플라톤의 모든 저작을 원전 고대그리스어에서 라틴어로 번역하려 했고, 실제로 『명제론』, 『범주론』 등 아리스토텔레스의 많은 논리학 저작을 번역했다. 또한 그는 이러한 작품들과 포르피리오스의 『이사고게』에 대한 주석서를 저술하여 중세 서방 세계에 보편 논쟁을 소개했다.[95]

카롤루스 대제는 요크의 알퀸 등의 조언을 받아 잉글랜드와 아일랜드 학자들을 초빙하고, 787년 칙령으로 제국 내 모든 수도원에 학교를 병설하면서 서방에서의 연구 활동이 다시 부흥하기 시작했다. 이 학교들은 스콜라 철학이라는 명칭의 유래가 되었으며, 중세 연구 활동의 중심지가 되었다. 이 시기에는 고대 저작을 필사하는 것이 철학적 활동의 큰 비중을 차지했다.[98]

7세기경부터 2세기 동안 아일랜드인들이 유럽 대륙으로 이주해 와 각지에 수도원을 세웠다. 9세기에는 이들 중 뛰어난 학식을 가진 인물들이 나타났는데, 마르티우스 스코트스, 세두리우스 스코트스, 요하네스 스코투스 에리우게나가 대표적이다 (당시 스코트스, 스콧인은 아일랜드인을 가리켰다).[99]

요하네스 스코투스 에리우게나 (815년 - 877년)는 알퀸의 뒤를 이어 궁정 학교장이 된 아일랜드 출신 신학자이자 신플라톤주의 철학자이다. 그는 가짜 디오니시오스 아레오파기테스의 저작을 번역하고 주석했으며, 이 번역서 헌정사에서 자신을 '에리우게나' (아일랜드 귀족의 자손이라는 뜻의 그리스어)라고 칭했다.[100] 에리우게나는 고백자 막시무스의 '안비그아', '타라시오스에 대한 물음', 니사의 그레고리우스의 '인간 창조론' 등도 번역했다.[100] 그의 저서 '자연의 구분에 대해'(De divisione naturaela)는 신플라톤주의와 기독교를 체계적으로 통합하여 중세 철학을 방향 지었다. 그의 저작은 생전에는 무시되었으나, 12세기 철학자들에게 큰 영향을 주었다는 통념이 있지만, 실제로는 동시대나 바로 다음 세대 인물들이 그의 저서를 직간접적으로 언급했고, 12세기에는 에리우게나를 열렬히 추종하는 사람은 소수였으며, 주요 사상가 중 그의 영향을 받은 사람은 없었다.[101]

이 시기에는 신이 어떤 사람에게는 구원을, 어떤 사람에게는 지옥에 떨어지는 것을 운명지었는지에 대한 교리 논쟁이 일어났다. 오르베의 고테스칼쿠스는 신에 의한 예정에 두 종류가 있다는 학설을 주장하며 아우구스티누스의 저술을 근거로 제시했다.[102] 에리우게나는 이 논쟁을 해결하기 위해 불려와 '예정론 De praedesinatione'을 저술했다. 그는 신의 실체가 하나이므로 예정이나 예지가 이중적이라는 것은 잘못이며, 신은 시간 속이 아닌 영원 속에 존재하므로 '예정'과 같이 시간적 선후를 나타내는 말은 부적절하다고 주장했다.[103] 또한 악은 선의 결여라는 신플라톤주의적 설명을 인용하여 신이 악을 창조하지 않았음을 보였다. 그러나 그의 이론은 지나치게 독창적이고 극단적이어서 이단으로 간주되었다.[104]

같은 시기 파스카시우스 라드베르트스는 성찬에서의 그리스도의 실체적 현존 문제를 제기했다. 그는 성체가 그리스도의 역사적 육체와 동일하며, 빵과 와인이라는 외관에 덮여 있지만 신의 능력으로 모든 시간과 장소에 현존한다고 주장했다.[105][106]

11세기에는 투르의 베렌가리우스와 란프랑코가 성찬에 관한 문제에 대해 논리학적 방법을 사용하여 논쟁을 벌였다. 베렌가리우스는 성별 후에도 빵과 포도주가 물질로 존속하며, 성체는 감각적으로는 빵과 포도주로, 지성적으로는 가치적으로 변화한다고 주장했다. 그는 양도 논법을 사용하여 자신의 주장을 논증했다.[107][108] 란프랑코는 베렌가리우스의 이분법적 사고를 비판하고 가능한 모든 경우를 검토하여 베렌가리우스의 주장을 배제했다. 그는 빵의 외관을 가진 그리스도의 진정한 몸이 제단에 존재한다는 생각을 옹호하며, 논리학적 방법이 이 문제에 가장 적합하다고 인정했다.[109]

플로리아쿰 수도원에서는 오를레앙 주교 테오둘푸스가 카롤루스 대제의 권유로 귀족 자제를 위한 학교를 창설했다. 9세기 중반, 이 학교 도서관은 서유럽에서 가장 포괄적인 도서관 중 하나였으며, 루푸스 세르바투스와 같은 학자들이 방문하여 책을 참고했다. 이후 플로리의 아본 아래에서 플로리아쿰 수도원은 제2의 황금 시대를 맞이했다.[112]

10세기 초 오세르의 레미기우스는 아이리우스 도나투스, 카에사리아의 프리스키아누스, 보에티우스, 마르티아누스 카펠라 등 고전 텍스트의 주석서를 저술했다. 카롤링거 르네상스 이후 작은 암흑 시대를 거쳐 11세기에 학문 부흥이 일어났는데, 이는 아랍어 번역 문헌과 이븐 시나의 '영혼론'과 같은 이슬람교의 공헌을 통해 그리스 사상을 재발견한 덕분이었다.[113]

3. 2. 중세 전성기 (11세기 - 13세기)

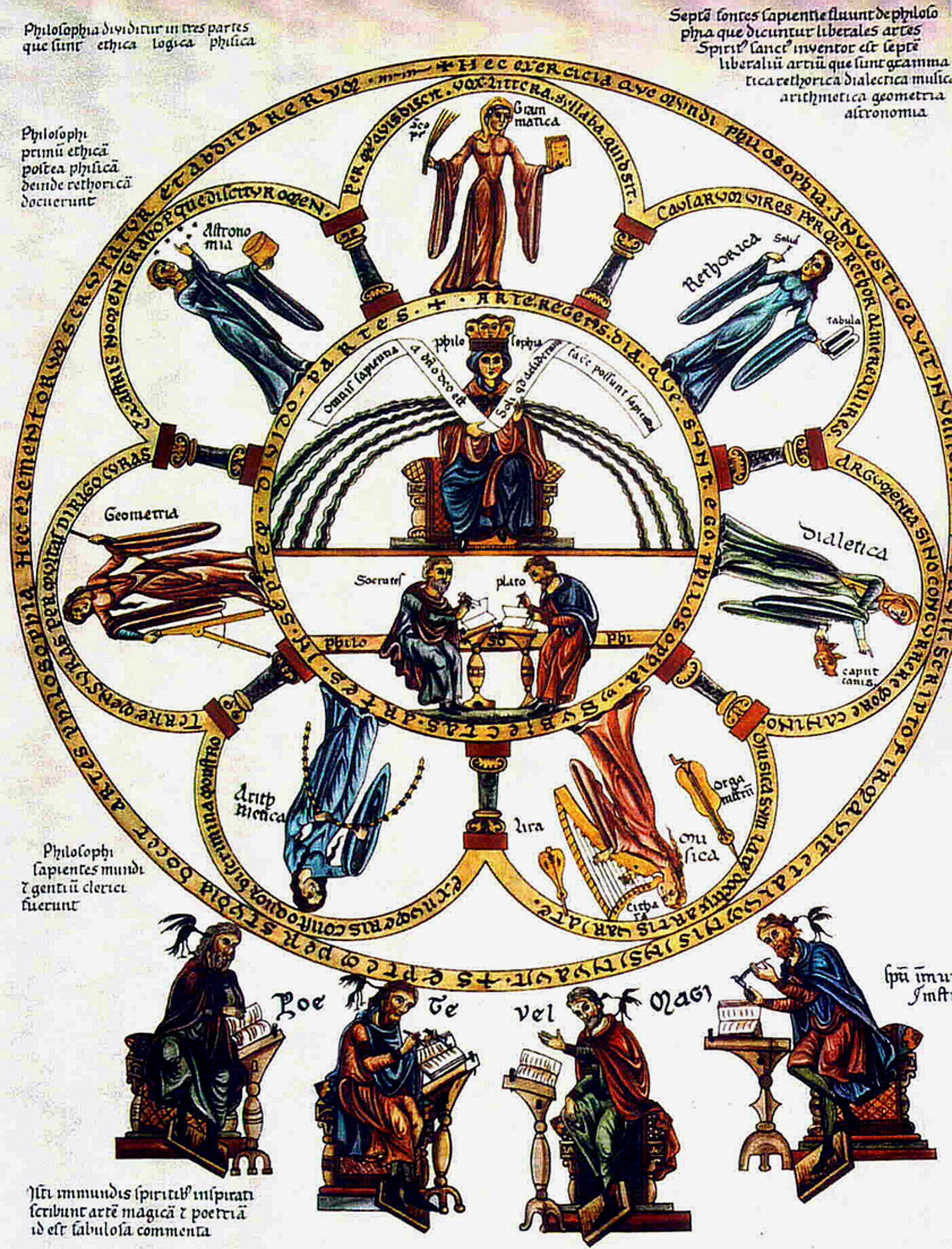

11세기 중반부터 14세기 중반까지의 시기는 '중세 성기' 또는 '스콜라 철학' 시대로 알려져 있다. 일반적으로 이탈리아의 철학자, 신학자이자 교회 관계자였던 캔터베리 안셀무스(1033년 - 1109년)에서 시작된 것으로 본다. 그는 신의 존재에 대한 본체론적 증명을 처음으로 정립한 인물로 유명하다.13세기부터 14세기 초는 대체로 스콜라 철학이 번성했던 시기로 알려져 있다. 13세기 초는 그리스 철학 부흥의 절정을 보였다. 이탈리아와 시칠리아, 그리고 서서히 나머지 서유럽에서도 번역 학파가 성장해 갔다. 바스의 아델라드는 시칠리아와 아랍 세계를 여행하며, 천문학과 수학 문헌을 번역했다. 그중에는 『유클리드 기하학 원론』의 최초 완역도 포함된다.[49] 강력한 노르만 왕은 자신의 위신을 보여주기 위해 이탈리아나 다른 지역에서 지식인을 자신의 궁정에 모았다.[50] 13세기 중반 모르베케의 윌리엄이 그리스 철학 문헌을 번역·편집하면서 고대 철학, 특히 아리스토텔레스에 대한 명확한 묘사를 할 수 있게 되었다. 이는 서유럽 사람들이 한때 의존했지만, 플라톤의 철학 체계와 아리스토텔레스의 철학 체계의 관계를 왜곡하고 모호하게 했던 아랍어판보다 명확했다.[51] 그에 따른 주석의 많은 기반이 되었다.

이 시기에는 유럽의 대도시에서 대학교가 발달했다. 당시 대학교에서는 입학자는 먼저 문학부에 입학하여 교양 과목을 배웠다. 그리고 소정의 과정을 수료하고 문학부 교사의 학위를 취득한 자만이 상급 3학부(법학, 의학, 신학)로 진학할 수 있는 구조였다. 또한, 이 대학 교육에서 철학은 문학부에서 가르치는 교양 과목을 의미했다. 그 때문에, 신학 교수가 되기 위해서는 반드시 문학부 교사(즉, 철학 교사)여야 하므로, 신학자들에게 철학은 신학의 기초로서 없어서는 안 될 학문이었다. 한편, 신학부에 진학하지 않고 문학부 교사로 머물렀던 자들은 철학은 신학에서 자립해야 한다고 생각했다.[52] 이 시대의 철학과 신학의 대립은 철학부(문학부)와 신학부의 대립이었다.[53]

한편, 서로 라이벌이 되는, 교회를 포함한 성직자들의 수도회가 교육 생활의 중심을 정치적·지적으로 감독하는 것을 두고 다투기 시작했다. 이 시기에 설립된 두 개의 주요 수도회는 프란체스코회와 도미니코회이다. 프란체스코회는 1209년에 아시시의 프란체스코가 시작했다. 13세기 중반 그들의 지도자는 보나벤투라로, 그는 약간의 아리스토텔레스적 요소와 많은 신플라톤주의적 요소를 받아들이면서 히포의 아우구스티누스의 신학과 플라톤의 철학을 옹호한 전통주의자였다.[54] 캔터베리 안셀무스에 이어, 보나벤투라도 철학이 종교적 신앙의 빛에 비추어질 때만 이성은 진리를 발견할 수 있다고 생각했다. 그 외 프란체스코회의 중요한 저술가로는 요하네스 둔스 스코투스, 피에르 올리올, 오컴의 윌리엄이 있다.

대조적으로, 도미니코가 1215년에 세운 도미니코회는 이성을 사용하는 것을 더 중시하며, 동방과 당시 무어인이 지배했던 스페인에서 가져온 새로운 아리스토텔레스의 문헌을 광범위하게 이용했다. 이 시기의 도미니코회에서 사상에 관해 중요한 인물의 대표는 알베르투스 마그누스와 (특히) 토마스 아퀴나스이다. 토마스 아퀴나스에 의한 그리스적 합리주의와 기독교 교리의 기교에 넘치는 통합은 점차 가톨릭 철학의 윤곽을 결정해 갔다. 토마스 아퀴나스는 이성과 논의 과정을 더 중시했으며, 처음으로 아리스토텔레스의 형이상학과 인식론에 관한 저작을 이용한 사람들 중 한 명이었다. 이것은 초기 스콜라 철학의 많은 부분을 지배했던 신플라톤주의와 히포의 아우구스티누스의 사상을 크게 벗어난 것이었다. 토마스 아퀴나스는 주석가 이븐 루시드가 말하는 '과오'에 빠지지 않고 아리스토텔레스 철학을 받아들이는 방법을 보였다.

프란체스코회와 도미니코회는 둘 다 대학교와 결합되었다. 설립된 지 얼마 안 된 파리 대학교에 입학하여, 이후 신학 교수가 되었던 헤일스의 알렉산데르(1185년경-1245년)가 프란체스코회에 입회했기 때문에, 그 이후 프란체스코회가 파리 대학교의 신학 교수 자리를 확보하게 되었다. 한편, 도미니코회사인 크레모나의 롤란두스(-1259년)가 1229년에 신학 교수가 되었고, 더 나아가 롤란두스의 스승이자 이미 신학 교수였던 생질의 요하네스(-1253년)가 1230년에 도미니코회에 입회하여, 도미니코회도 파리 대학교 신학 교수 자리를 두 개 확보했다. 13세기 중반에는 파리 대학교 신학 교수의 대부분이 수도회의 회원이었다고 한다.[55] 그러나 13세기 말에는 양 수도회 모두 독자적인 교육 기관을 설립하게 되었다.[56]

4. 중세 철학의 주요 주제

오늘날 철학의 주요 분야는 모두 중세 철학의 일부였다. 중세 철학은 고대 고전 시대의 이교도 철학자, 특히 아리스토텔레스가 원래 만들어 놓은 분야 대부분을 포함했다. 그러나 오늘날 종교 철학이라고 불리는 분야는 중세에 독특하게 발전했고, 이 주제의 많은 문제가 중세에 다듬어져 오늘날 인식되는 형태가 되었다고 추정된다.

중세 철학자들의 연구에 통하는 세 가지 원리는 다음과 같다.

- 진리를 발견하기 위해 논리학, 변증법, 분석을 사용하는 것 ("ratio"로 알려짐)

- 특히 아리스토텔레스와 기타 권위 있는 고대 철학자에 대한 식견에 대한 경의 ("auctoritas")

- 철학의 식견과 신학적 가르침 및 계시를 조화시키는 의무 ("concordia")[23]

이 시기 가장 많이 논의된 주제 중 하나는 신앙과 이성의 대립이었다. 아비센나와 아베로에스는 이성을 중시했다. 히포의 아우구스티누스는 자신의 철학적 탐구에 신의 권위를 넘어서는 일은 결코 없다고 말했다.[24] 안셀무스는 신앙에 대한 공격으로 간주되는 것에 대해 신앙과 이성을 모두 고려한 접근법으로 신앙을 옹호하려 했다.[25] 아우구스티누스가 내린 신앙/이성 문제의 결론은 (1) 믿고, (2) 이해하려 하는 것이었다.

4. 1. 신학

중세 철학은 신학적이라는 특징이 있다. 이 시대에 논의되고 발전된 주제는 다음과 같다.[5]- 신의 속성의 일치성 문제: 사물의 속성은 어떻게 전통적으로 초월적인 존재, 예를 들어 전능, 전지, 무한한 선, 시간을 초월한 존재에게 귀속되는가, 그리고 어떻게 서로 논리적으로 모순되지 않는가?

- 악의 문제: 고전 시대의 철학자도 악의 본성에 대해 사색했지만, 전지전능한 신이 어떻게 악이 존재하는 것과 같은 체계를 창조할 수 있었는가 하는 문제는 중세에 처음 발생했다.

- 자유 의지의 문제: 마찬가지 문제로, "신의 예지" - 미래에 무엇이 일어날지 신이 알고 있다는 것 - 는 어떻게 인간에게 자유 의지가 있다는 신념과 일치하는지를 설명하는 것이 있다.

아비센나와 아베로에스를 제외하면, 중세 사상가들은 스스로를 철학자로 여기지 않았다. 그들에게 철학자는 플라톤과 아리스토텔레스와 같은 고대 이교도 작가들이었다.[4] 그러나 그들의 신학은 고대 철학자들의 방법론과 논리적 기법을 사용하여 어려운 신학적 질문과 교리적 문제를 다루었다. 토마스 아퀴나스는 피터 데미안을 따라 철학은 신학의 시녀(''philosophia ancilla theologiae'')라고 주장했다.[4]

모든 중세 철학자들의 작업을 뒷받침하는 원칙은 다음과 같다.

- 진리를 발견하기 위한 논리, 변증법, 분석의 사용, 즉 ''이성(ratio)'';

- 특히 아리스토텔레스를 포함한 고대 철학자들의 통찰력에 대한 존중, 그리고 그들의 권위에 대한 복종(''권위, auctoritas'');

- 철학적 통찰력을 신학적 가르침과 계시와 조화시키는 의무(''concordia'').[4]

이 시대에 가장 격렬하게 논쟁이 벌어진 것 중 하나는 신앙 대 이성의 문제였다. 아비센나와 아베로에스는 모두 이성에 더 기울었다. 히포의 아우구스티누스는 자신의 철학적 탐구가 하나님의 권위를 넘어설 수 없다고 말했다.[6] 캔터베리의 안셀무스는 신앙에 대한 공격으로 그가 인식한 것에 맞서 신앙과 이성을 모두 허용하는 접근 방식으로 변호하려 했다. 신앙/이성 문제에 대한 아우구스티누스적 해결책은 먼저 믿고, 그 다음에 이해하려는 것이다(''fides quaerens intellectum''). 이것은 특히 스콜라 철학자들(알베르투스 대제, 보나벤투라, 그리고 토마스 아퀴나스)의 좌우명이었다.

4. 2. 형이상학

12세기 중반 아리스토텔레스의 형이상학이 재발견된 이후, 많은 스콜라 철학자들(특히 토마스 아퀴나스와 스코투스)이 이 작품에 대한 주석을 썼다.[11] 보편 문제는 이 시기에 주요하게 다루어진 문제 중 하나였다. 그 외 다른 주제들은 다음과 같다.

- 형상론 – 개별 사물은 재료와 형상의 결합이라는 아리스토텔레스의 이론의 발전 (예: 조각상은 화강암과 그 안에 조각된 형상의 결합)[11]

- 존재 – 존재자로서의 존재[11]

- 원인론 – 원인론에 대한 논의는 주로 아리스토텔레스의 《자연학》, 《천체론》, 《생성과 소멸에 관하여》에 대한 주석으로 이루어졌다.[11] 이 주제에 대한 접근 방식은 독특하게 중세적이었으며, 우주에 대한 합리적인 탐구는 신에게 다가가는 방법으로 여겨졌다. 스코투스의 신 존재 증명은 원인론의 개념에 기반한다.[11]

- 개체화 – 개체화 문제는 주어진 어떤 종류의 구성원들을 어떻게 개별화하거나 수적으로 구별하는지를 설명하는 것이다.[11] 이 문제는 동일한 종의 개별 천사들이 서로 어떻게 다른지 설명해야 할 때 발생했다. 천사들은 비물질적이므로, 그들의 수적인 차이는 그들이 만들어진 다른 물질로 설명될 수 없다. 이 논의에 주요하게 기여한 인물들은 토마스 아퀴나스와 스코투스였다.[11]

4. 3. 자연 철학

자연 철학 및 과학 철학 분야에서 중세 철학자들은 주로 아리스토텔레스의 영향을 받았다. 그러나 14세기부터 자연 철학에서 수학적 추론의 사용이 증가하면서 근세 과학의 부상을 위한 길이 열렸다. 헤이츠베리의 윌리엄과 오컴의 윌리엄은 이러한 경향을 나타내는 중요한 인물이다. 자연 철학에 기여한 다른 인물로는 리크머스도르프의 알베르트(Albert of Saxony|알베르트 오브 색슨영어), 장 뷔리당, 오트르쿠르의 니콜라(Nicholas d'Autrécourt|니콜라 도트레쿠르프랑스어) 등이 있다. 또한 중세의 지적 발전과 르네상스 및 근세 시대의 발전에 급격한 단절이 없었다는 연속성 가설도 참조하라.4. 4. 논리학

유제프 마리아 보헨스키는 중세를 논리학사에서 중요한 시기 중 하나로 보았다. 중세 논리학은 철학적 고찰과 명확하게 분리되지 않고, 오히려 '언어 철학'이라고 표현해야 한다는 의견이 일반적이다.[128] 현대 철학에서의 위상과는 크게 다르지만, 현대에 못지않게 중세도 언어 철학이 매우 활발한 시대였다.[129]카롤링거 르네상스 시대에는 논리학의 표준적인 텍스트로 '10 범주'가 사용되었다.[130] 이 책은 아리스토텔레스의 '범주론'을 라틴어로 요약하고 양, 공간, 우시아와 기타 범주와의 관계에 관한 비평을 부록으로 덧붙인 것이다.[131] 알퀸 등이 이 책을 잘못하여 아우구스티누스에게 귀속시켰기 때문에, 그 저자는 오늘날 '가짜 아우구스티누스'로 불린다.[132] 11세기 초까지는 '범주론'을 보에티우스가 번역·주석한 것이 일반화되어 '10 범주'를 대신했다. 노트 카 라베오는 가짜 아우구스티누스의 '10 범주'가 아니라 보에티우스의 번역·주석을 고대 고지 독일어로 번역했다. 노트거 라베오는 아리스토텔레스의 '명제론', 보에티우스의 '철학의 위안', 마르티아누스 카펠라의 '문헌학과 메르쿠리우스의 결혼'을 고대 고지 독일어로 번역했다. 또, 노트커는 삼단논법에 관한 논문을 작성했지만 이것은 라틴어로 쓰여졌다. 그러나, 플로리의 아본이 삼단논법에 관해서 노트커에 앞서 고도한 이해를 보여주고 있었다.

11세기의 기독교인들은 이교 철학 전체에 대하는 것과 같이 논리학에 대해서도 적대감을 가지고 취급했다고 역사가들은 자주 논하지만, 그것은 적절하지 않다고 존 마렌본은 말한다. 이교의 텍스트는 우연히 기독교와 모순되지 않는 경우에게만 받아 들여진 것에 비해, 논리학은 란프랑코와 같이 이용하는 것이 부적절한 분야에서는 논리학을 이용해야 하는 것이 아니라는 정도의 취급이었다고 한다.[133] 페트르스 다미아니도 논리학을 경멸하고 있었던 것처럼 다루어져 왔지만, 그의 저서 '신의 전능성에 대해'에서는 신의 전능성에 대해 말하는데 논리학이 어느 정도까지 적용할 수 있는지가 깊게 음미되고 있다.[134] 보에티우스의 '철학의 위로' 제5권의 논의에 근거해 다미아니는 영원히 존재하는 신에 대해서 과거, 현재, 미래라는 시제를 가지는 인간의 용어를 적용시키는 것은 부적절하다고 주장하고 있다.[135] 또, 논리학은 진술의 귀결에만 관련되고 있어 물질의 성질이나 본성에는 관련이 없다는 생각에 다미아니는 도달하고 있었다. 8세기나 9세기에는 논리학·형이상학·신학을 혼동한 논의가 횡행하고 있었지만, 논리학적 지식이 증대한 것으로 11세기에는 그런 혼동을 볼 수 없게 됐다.[136]

스콜라 철학의 창시자로 여겨지는 안셀무스는 '이해하기 위해서 믿는다'를 표어로, 종교적 진리를 논리적으로 올바른 추론 형식에서 나타내는 것을 계획했다. 그 시도는 '모노로기온', '프로스로기온', '왜 신은 인간이 되었는가', '조화에 대해'라는 그의 저작으로 자세하게 이루어지고 있다.[137] 그의 신의 존재의 존재론적인 증명은 동시대의 마룸티에의 수도사 가우니로에 의하여 비판되고 있었고, 그는 이 비판에 대해서 충분히 재반론할 수 없었는데, 이 비판이 계기로, 어느 정의를 알고 있는 것과 어느 그 자체를 알고 있는 것의 관계를 고찰했다.[138] 안셀무스는 이전 시대의 학자들과 달리 논리학을 신학이나 형이상학과 혼동하지는 않았지만, 논리학을 도구로서만 취급해 논리학 그 자체에 대한 탐구를 실시하지 않았다.

피에르 아벨라르의 시대부터 14세기 중반까지, 스콜라 철학에 속하는 저술가들은 아리스토텔레스 논리학을 현저할 정도까지 세련시키고 발전시켰다. 초기에는 피에르 아벨라르와 같은 저술가가 고전 논리학의 저작 (아리스토텔레스의 '범주론', '명제론', 그리고 포르피리오스의 '이사고게')의 주석서를 저술했다. 보편이 물질이라는 주장에 대해서 피에르 아벨라르는 중요한 반론을 실시하고 있다. 피에르 아벨라르는 보편이 말이라 단정하고 있지만, 여기서 말하는 말은 단순한 소리로서의 말은 아니고 의미를 가진 말이다. 그 때문에, 보편이 말이라고 결정한 후에는, 그 말이 어떻게 하고, 무엇을 의미하는가가 피에르 아벨라르의 과제가 됐다.[141]

이후에는 논리학 연구의 새로운 국면이 일어나고, 새로운 논리학적·의미론적 이론이 발전했다. 중세의 논리학의 발전에 관해서는 인소르비리아, 중세의 양상 이론, 의무, 대시이론, 중세의 단칭명제의 이론, 삼단논법, 소피스마타의 참조가 필요하다. 그 밖에 중세에 논리학에 공헌한 중요한 인물로서 리크마스돌프의 알베르트, 장 뷔리당, 존 위클리프, 베네치아의 파울루스(Paul of Venice영어), 페드루 줄리앙, 리처드 킬빙턴, 월터 벌레이, 헤이트베리의 윌리엄, 그리고 오컴의 윌리엄이 있다.

4. 5. 심리 철학

중세의 심리 철학은 아리스토텔레스의 '영혼론'에 근거하고 있으며, 12세기에 서방 라틴 세계에 재소개되었다. 심리 철학은 자연철학의 한 분야로 간주되었다. 이 분야에서 논의된 문제 중 몇 가지는 다음과 같다.- '''신의 빛''' - 신의 빛 교리는 낡고 중요한 자연주의의 대체물이었다. 이 교리에 따르면, 사람은 평상시의 것을 생각할 때에 신으로부터 특별한 보조를 필요로 한다고 생각되었다. 이 교리는 아우구스티누스 및 스콜라 철학 중 그에게 추종하는 철학자들과 가장 강하게 관련되어 있다. 근세에도 이 교리는 다른 형태로 재등장했다.

- '''논증의 이론'''

- '''마음의 표상''' - 정신 상태는 '지향성'을 가지고 있다는 생각, 즉 '정신 상태임에도 불구하고, 그것들은 마음의 외부의 것을 표상할 수 있다'라는 것은 근대의 심리 철학 고유의 문제이다. 그러나 그것은 중세 철학에 기원을 둔다. '지향성'이라는 단어는 프란츠 브렌타노에 의해서 부활되었는데, 그는 중세의 용법을 나타내려고 했다.[143] 오컴은 언어가 첫째로 관습에 의해서 정신 상태를 나타내고, 둘째로 실재물을 나타냄에 반하여 대응하는 정신 상태는 반드시 그러한 실재하는 것을 나타낸다는 이론을 제창한 것으로 잘 알려져 있다.[144]

이 분야의 저술가로는 아우구스티누스, 둔스 스코투스, 오트레코르의 니콜라, 토마스 아퀴나스, 그리고 오컴의 윌리엄이 있다.

4. 6. 윤리학

중세 윤리학의 중요한 발전에 관해서는 중세의 양심의 이론, 실천 이성, 중세의 자연법의 이론 문서를 참조.이 분야의 저술가로는 캔터베리의 안셀무스, 아우구스티누스, 피에르 아벨라르, 둔스 스코투스, 페드루 줄리앙(스페인의 페트루스) , 토마스 아퀴나스, 오컴의 윌리엄이 있다. 정치 이론 저술가에는 단테, 존 위클리프, 오컴의 윌리엄이 있다.[17]

아부 나스르 알 파라비는 중세 이슬람 철학과 윤리학계에서 독특한 글쓰기 방식으로 잘 알려져 있다. 알 파라비는 전통적인 철학적 기록 방식에서 벗어나, 단순한 방식으로 글을 썼다. 그의 작품에서는 즉각적인 복잡성을 찾아보기 어렵다. 알 파라비는 서술적인 방식으로 글을 썼으며, 이론을 나열하는 대신, 독창적인 윤리적 개념들을 암시하는 미묘한 주제를 가진 이야기를 들려주었다.

기여:알 파라비는 그의 서술 작품에서 정치, 리더십, 도덕, 신앙, 시민 윤리에 관한 윤리적, 철학적 이론들을 논했다. 그의 주요 작품으로는 『행복의 획득』이 있는데, 이 책에서 알 파라비는 정치학과 종교에 대한 개념이 우주에 대한 근본적인 이해를 바탕으로 구축되어야 한다고 주장한다. 그는 정치 철학과 종교에 대한 올바른 의견을 형성하기 위해서는 먼저 보편적인 문제에 대한 개념을 구축해야 한다고 주장한다. 이 두 가지 주제는 그의 작품에서 중요한 초점이다. 그의 글의 많은 부분은 앞서 언급한 주제들의 병치와 상호 작용에 대한 그의 인식을 숙고한 것으로, 예를 들어 정치 지도자와 종교 지도자가 우주에 대한 근본적인 이해와 동일한 범주에 속한다는 그의 주장이 있다.

참조

[1]

Encyclopedia

Medieval Philosophy

https://plato.stanfo[...]

Center for the Study of Language and Information

2018

[2]

서적

The Cambridge History of Medieval Philosophy

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

[3]

서적

Aquinas

Continuum International Publishing Group

[4]

서적

A Companion to Philosophy in the Middle Ages

Blackwell

2003

[5]

서적

Medieval Philosophy: Essential Readings with Commentary

Wiley-Blackwell

2007

[6]

서적

The Cambridge Companion to Augustine

Cambridge University Press

2002

[7]

서적

Philosophy in the Middle Ages: The Christian, Islamic, and Jewish Traditions

Harper & Row

1967

[8]

서적

The Cambridge Companion to Medieval Logic

Cambridge University Press

2016

[9]

서적

The Rise of the Medieval World: 500–1300: A Biographical Dictionary

Greenwood Press

2002

[10]

서적

The House of Wisdom

Bloomsbury

[11]

간행물

"Medieval Latin Translations from the Arabic of the Elements of Euclid, with Special Emphasis on the Versions of Adelard of Bath,"

1982

[12]

서적

Science in the Middle Ages

University of Chicago Press

1978

[13]

서적

The Early Palaeologan Renaissance (1261-c.1360)

Brill

2000

[14]

서적

A History of Formal Logic

Notre dame University Press

1961

[15]

서적

Psychology from an Empirical Standpoint

Routledge

1973

[16]

문서

[17]

학술지

Ethics in Medieval Islamic Philosophy

https://www.jstor.or[...]

[18]

서적

The Cambridge History of Medieval Philosophy

Cambridge University Press

[19]

서적

Aquinas

Continuum International Publishing Group

[20]

문서

Gracia & Noone

[21]

문서

Gracia & Noone

[22]

문서

Gracia & Noone

[23]

문서

Gracia & Noone

[24]

문서

Kretzmann & Stump

[25]

문서

Gallatin

[26]

문서

Gracia & Noone

[27]

문서

Gracia & Noone

[28]

문서

Russell, Book II, Part i, c. 6

[29]

문서

Russell

[30]

문서

Hyman & Walsh

[31]

문서

McGavin

[32]

문서

Hyman & Walsh

[33]

서적

初期中世の哲学 480-1150

勁草書房

1992-05-30

[34]

서적

初期中世の哲学 480-1150

勁草書房

1992-05-30

[35]

서적

初期中世の哲学 480-1150

勁草書房

1992-05-30

[36]

서적

初期中世の哲学 480-1150

勁草書房

1992-05-30

[37]

서적

初期中世の哲学 480-1150

勁草書房

1992-05-30

[38]

서적

初期中世の哲学 480-1150

勁草書房

1992-05-30

[39]

서적

初期中世の哲学 480-1150

勁草書房

1992-05-30

[40]

서적

初期中世の哲学 480-1150

勁草書房

1992-05-30

[41]

문서

[42]

서적

キリスト教神学入門

教文館

2002-01-25

[43]

서적

神学と科学 アンセルムスの時間論

勁草書房

2006-01-25

[44]

서적

神学と科学 アンセルムスの時間論

勁草書房

2006-01-25

[45]

서적

神学と科学 アンセルムスの時間論

勁草書房

2006-01-25

[46]

서적

神学と科学 アンセルムスの時間論

勁草書房

2006-01-25

[47]

문서

[48]

서적

The House of Wisdom

Bloomsbury

[49]

문서

[50]

문서

[51]

문서

[52]

간행물

中世における理性と信仰

講談社選書メチエ

2011-12-10

[53]

간행물

中世における理性と信仰

講談社選書メチエ

2011-12-10

[54]

문서

Bonaventura

[55]

간행물

中世における理性と信仰

講談社選書メチエ

2011-12-10

[56]

간행물

中世における理性と信仰

講談社選書メチエ

2011-12-10

[57]

간행물

中世における理性と信仰

講談社選書メチエ

2011-12-10

[58]

간행물

中世における理性と信仰

講談社選書メチエ

2011-12-10

[59]

서적

初期中世の哲学 480-1150

勁草書房

1992-05-30

[60]

서적

初期中世の哲学 480-1150

勁草書房

1992-05-30

[61]

서적

History of Western Philosophy

[62]

웹사이트

Literary Forms of Medieval Philosophy, Stanford Encyclopedia of Philosophy

http://plato.stanfor[...]

[63]

문서

[64]

간행물

中世の言語哲学

講談社選書メチエ

2011-12-10

[65]

간행물

中世の言語哲学

講談社選書メチエ

2011-12-10

[66]

서적

初期中世の哲学 480-1150

勁草書房

1992-05-30

[67]

서적

初期中世の哲学 480-1150

勁草書房

1992-05-30

[68]

서적

初期中世の哲学 480-1150

勁草書房

1992-05-30

[69]

서적

初期中世の哲学 480-1150

勁草書房

1992-05-30

[70]

서적

初期中世の哲学 480-1150

勁草書房

1992-05-30

[71]

서적

初期中世の哲学 480-1150

勁草書房

1992-05-30

[72]

서적

初期中世の哲学 480-1150

勁草書房

1992-05-30

[73]

서적

初期中世の哲学 480-1150

勁草書房

1992-05-30

[74]

서적

初期中世の哲学 480-1150

勁草書房

1992-05-30

[75]

서적

初期中世の哲学 480-1150

勁草書房

1992-05-30

[76]

서적

初期中世の哲学 480-1150

勁草書房

1992-05-30

[77]

서적

初期中世の哲学 480-1150

勁草書房

1992-05-30

[78]

서적

初期中世の哲学 480-1150

勁草書房

1992-05-30

[79]

문서

[80]

인용문

[81]

서적

The Cambridge History of Medieval Philosophy

Cambridge University Press

[82]

서적

Aquinas

Continuum International Publishing Group

[83]

문서

[84]

문서

[85]

문서

[86]

문서

[87]

문서

[88]

문서

[89]

문서

[90]

문서

[91]

문서

[92]

문서

[93]

문서

[94]

문서

[95]

문서

[96]

서적

초기 중세의 철학 480-1150

경초서방

1992-05-30

[97]

서적

초기 중세의 철학 480-1150

경초서방

1992-05-30

[98]

서적

초기 중세의 철학 480-1150

경초서방

1992-05-30

[99]

서적

초기 중세의 철학 480-1150

경초서방

1992-05-30

[100]

서적

초기 중세의 철학 480-1150

경초서방

1992-05-30

[101]

서적

초기 중세의 철학 480-1150

경초서방

1992-05-30

[102]

서적

초기 중세의 철학 480-1150

경초서방

1992-05-30

[103]

서적

초기 중세의 철학 480-1150

경초서방

1992-05-30

[104]

서적

초기 중세의 철학 480-1150

경초서방

1992-05-30

[105]

문서

[106]

서적

기독교 신학 입문

쿄우분관

2002-01-25

[107]

서적

신학과 과학 안셀무스의 시간론

경초서방

2006-01-25

[108]

서적

신학과 과학 안셀무스의 시간론

경초서방

2006-01-25

[109]

서적

신학과 과학 안셀무스의 시간론

경초서방

2006-01-25

[110]

서적

신학과 과학 안셀무스의 시간론

경초서방

2006-01-25

[111]

서적

신학과 과학 안셀무스의 시간론

경초서방

2006-01-25

[112]

문서

[113]

서적

The House of Wisdom

Bloomsbury

[114]

문서

[115]

문서

[116]

문서

[117]

서적

중세에서의 이성과 신앙

코단샤 추천도서 직업

2011-12-10

[118]

서적

중세에서의 이성과 신앙

코단샤 추천도서 직업

2011-12-10

[119]

문서

Bonaventura

[120]

서적

중세에서의 이성과 신앙

코단샤 추천도서 직업

2011-12-10

[121]

서적

중세에서의 이성과 신앙

코단샤 추천도서 직업

2011-12-10

[122]

서적

중세에서의 이성과 신앙

코단샤 추천도서 직업

2011-12-10

[123]

서적

중세에서의 이성과 신앙

코단샤 추천도서 직업

2011-12-10

[124]

서적

초기 중세의 철학 480-1150

경초서방

1992-05-30

[125]

서적

초기 중세의 철학 480-1150

경초서방

1992-05-30

[126]

웹사이트

History of Western Philosophy

http://plato.stanfor[...]

[127]

문서

[128]

서적

중세의 언어 철학

코단샤 추천도서 직업

2011-12-10

[129]

서적

중세의 언어 철학

코단샤 추천도서 직업

2011-12-10

[130]

서적

초기 중세의 철학 480-1150

경초서방

1992-05-30

[131]

서적

초기 중세의 철학 480-1150

경초서방

1992-05-30

[132]

서적

초기 중세의 철학 480-1150

경초서방

1992-05-30

[133]

서적

초기 중세의 철학 480-1150

경초서방

1992-05-30

[134]

서적

초기 중세의 철학 480-1150

경초서방

1992-05-30

[135]

서적

초기 중세의 철학 480-1150

경초서방

1992-05-30

[136]

서적

초기 중세의 철학 480-1150

경초서방

1992-05-30

[137]

서적

초기 중세의 철학 480-1150

경초서방

1992-05-30

[138]

서적

초기 중세의 철학 480-1150

경초서방

1992-05-30

[139]

서적

초기 중세의 철학 480-1150

경초서방

1992-05-30

[140]

서적

초기 중세의 철학 480-1150

경초서방

1992-05-30

[141]

서적

초기 중세의 철학 480-1150

경초서방

1992-05-30

[142]

서적

초기 중세의 철학 480-1150

경초서방

1992-05-30

[143]

서적

[144]

문서

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com