페르난도 1세 (레온, 카스티야)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

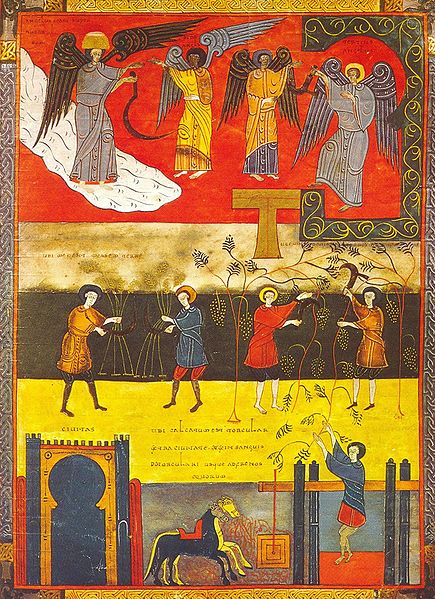

페르난도 1세는 나바라 왕 산초 3세의 아들로, 카스티야 백작을 거쳐 레온의 왕이 되었다. 그는 1035년 아버지의 사망으로 카스티야 백작령을 물려받았고, 1037년에는 레온 왕 베르무도 3세를 격파하고 레온 왕국을 차지하여 카스티야와 레온을 통합했다. 그는 레콩키스타를 추진하며 이슬람 세력으로부터 영토를 확장하고, 클뤼니 수도원을 지원하는 등 종교 정책에도 힘썼다. 그는 1065년 사망 후 왕국을 아들들에게 분할 상속했지만, 사후 왕위 다툼이 벌어졌다. 페르난도 1세는 '대제'로 불리며, 이베리아 반도에서 기독교 세력의 영향력을 확대하는 데 기여했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1065년 사망 - 성산 아토스의 조지

성산 아토스의 조지는 11세기 조지아의 종교 지도자이자 번역가, 작가로서 조지아 정교회의 성인이며, 조지아 정교회 자율성을 위해 노력하고 교회 개혁에 기여했으며, 많은 종교 서적을 번역하여 조지아의 종교 및 문학 발전에 영향을 미쳤다. - 1065년 사망 - 토르핀 인 리키

토르핀 인 리키는 11세기 오크니 제도와 스코틀랜드 북부에서 강력한 세력을 구축한 노르웨이 백작으로, 자료 간 차이로 인해 정확한 연대기와 행적에 대한 논쟁이 있지만, 스코틀랜드 왕의 손자로서 노르웨이 왕실과의 복잡한 관계, 칼 훈다손과의 갈등, 기독교 수용, 그리고 잉기비오르그의 말콤 3세와의 결혼 등 다양한 사건을 겪었다. - 11세기 스페인 사람 - 로드리고 디아스 데 비바르

로드리고 디아스 데 비바르는 엘 시드라고도 불리는 카스티야의 귀족, 군인이자 외교관으로, 레콩키스타 시기 용맹을 떨치며 "엘 시드"와 "캄페아도르"라는 칭호를 얻었고, 카스티야 왕국과 사라고사 타이파에서 활약하며 발렌시아를 정복 및 통치했으며 그의 생애는 여러 문학 및 예술 작품의 소재가 되었다. - 11세기 스페인 사람 - 베르무두 3세

베르무도 3세는 레온의 왕으로, 나바라 왕국과의 영토 분쟁에서 패배하고 타마론 전투에서 전사하여 왕위를 여동생에게 넘겨주었다. - 1017년 출생 - 하인리히 3세 (신성 로마 황제)

하인리히 3세는 잘리어 왕조의 전성기를 이끈 독일 왕이자 신성 로마 황제로서, 제후 세력 약화, 교회 영향력 확대, 그리고 수트리 공의회를 통한 교황 임명 등으로 제국의 영향력을 강화했다. - 1017년 출생 - 주돈이

주돈이는 북송 시대 유학자이자 성리학의 시조로, 『태극도설』과 『통서』를 통해 우주론과 도덕론을 제시하며 송대 성리학의 토대를 마련했고, 그의 사상은 후대 성리학자들에게 큰 영향을 미쳤다.

| 페르난도 1세 (레온, 카스티야) - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 이름 | 페르난도 1세 |

| 칭호 | 레온의 왕 |

| 출생 | 1015년경 |

| 사망 | 1065년 12월 24일 |

| 매장지 | 바실리카 데 산 이시도로 |

| 서명 | Sinatura de Fernando I no Tombo A.png |

| 통치 | |

| 레온의 왕 즉위 | 1037년 - 1065년 |

| 대관식 | 1038년 6월 22일 (레온) |

| 이전 | 베르무도 3세 |

| 이후 | 알폰소 6세 (레온) 가르시아 2세 (갈리시아) |

| 카스티야 백작 즉위 | 1029년 - 1065년 |

| 이전 | 가르시아 2세 |

| 이후 | 산초 2세 |

| 가족 관계 | |

| 배우자 | 산차 데 레온 |

| 자녀 | 우라카, 사모라 여공 산초 2세 데 카스티야 엘비라, 토로 여공 알폰소 6세 데 레온 가르시아 2세 데 갈리시아 |

| 왕가 | 히메네스 |

| 아버지 | 산초 3세 데 나바라 |

| 어머니 | 무니아도나 데 카스티야 |

2. 출생과 카스티야 백작

산초 3세의 아들들의 출생 순서와 그들 중 페르난도의 위치에 대해서는 약간의 이견이 있다. 그는 확실히 어린 아들이었고, 부모가 결혼한 것으로 알려진 1011년 이후에 태어났을 가능성이 높다.[2] 대부분의 신뢰할 수 있는 헌장들은 산초의 아들들의 이름을 라미로, 가르시아, 곤살로, 그리고 페르난도 순으로 나열한다. 팜플로나 대성당의 세 문서[3]와 산 후안 데 라 페냐 수도원의 네 문서에서도 이 순서로 나열한다.[4] 1023년 9월 29일에 작성된 팜플로나의 한 헌장에는 산초의 어머니 히메나 페르난데스, 그의 아내 무니아도나, 그들의 자녀들(가르시아, 페르난도, 곤살로 순)과 사생아 형제 라미로가 증인으로 참여했다.[5]

산 살바도르 데 레이레 수도원의 다섯 문서에서는 페르난도가 곤살로 다음으로 나열되어 있다.[6] 이 중 두 문서는 1014년 4월 17일에 작성되었다. 만약 진본이라면 페르난도의 출생이 그 이전임을 나타낸다.[7] 레이레의 세 문서에서는 페르난도가 적자들 중 두 번째로 기록되어 있지만, 다양한 시대착오적 요소와 삽입이 발견된다.[8] 산타 마리아 라 레알 데 이라체의 두 개의 보존된 외교 문서에서도 곤살로가 그보다 먼저 나온다.[9] 이러한 문서를 바탕으로 곤살로 마르티네스 디에스는 페르난도를 산초 3세의 알려진 적자들 중 세 번째로(라미로는 산초가 무니아도나와 결혼하기 전에 태어난 사생아), 그의 출생을 1015년 이후로 추정한다.[2] 마르티네스 디에스가 1154년으로 추정하지만 다른 학자들은 중세 후기 날조라고 일축하는 ''크로니카 데 알라온 레노바다''에는 가르시아, 페르난도, 곤살로가 산초 3세의 무니아도나의 아들들로 이 순서로 나열되어 있지만, 같은 구절에서 곤살로의 죽음을 그의 아버지보다 먼저 발생한 것으로 잘못 기록하고 있다.[10]

2. 1. 출생 순서 논란

페르난도 1세의 정확한 출생 순서에 대해서는 약간의 이견이 존재한다.[2] 대부분의 신뢰할 수 있는 헌장들은 산초 3세의 아들들의 이름을 라미로, 가르시아, 곤살로, 페르난도 순으로 나열한다.[3][4] 팜플로나 대성당과 산 후안 데 라 페냐 수도원의 문서에서도 이 순서로 나타난다.[3][4] 1023년 9월 29일에 작성된 팜플로나의 한 헌장에는 산초의 어머니 히메나 페르난데스, 그의 아내 무니아도나, 그들의 자녀들(가르시아, 페르난도, 곤살로 순)과 사생아 형제 라미로가 증인으로 참여했다는 기록이 있다.[5]산 살바도르 데 레이레 수도원의 다섯 문서에서는 페르난도가 곤살로 다음으로 나열되어 있는데,[6] 이 중 두 문서는 1014년 4월 17일에 작성되어 진본이라면 페르난도의 출생이 그 이전임을 나타낸다.[7] 그러나 레이레의 세 문서에서는 페르난도가 적자들 중 두 번째로 기록되어 있지만, 다양한 시대착오적 요소와 삽입이 발견된다.[8] 산타 마리아 라 레알 데 이라체의 두 개의 보존된 외교 문서에서도 곤살로가 그보다 먼저 나온다.[9] 이러한 이유로 곤살로 마르티네스 디에스는 페르난도를 산초 3세의 알려진 적자들 중 세 번째로, 그의 출생을 1015년 이후로 추정한다.[2] ''크로니카 데 알라온 레노바다''에는 가르시아, 페르난도, 곤살로가 산초 3세와 무니아도나의 아들들로 나열되어 있지만, 같은 구절에서 곤살로의 죽음을 그의 아버지보다 먼저 발생한 것으로 잘못 기록하고 있어 신뢰도가 떨어진다.[10]

2. 2. 카스티야 백작 즉위 (1029-1037)

1029년 가르시아 산체스 카스티야 백작이 레온의 세례자 요한 교회에서 암살당했을 때, 페르난도는 십 대 초반이었다. 나바라의 산초 3세는 사망한 백작의 누이인 무니아도나에게서 태어난 어린 아들 페르난도를 카스티야 백작으로 임명했다.[11] 산초 3세는 죽을 때까지 카스티야의 통치자로 인정받았지만, 페르난도는 "백작"(''comes'')이라는 칭호를 받고 카스티야의 상속자로 준비되었다.1029년 7월 7일, 카스티야의 수도 부르고스에서 열린 회의에서 무니아도나는 산초 3세와 무니아도나를 공식적으로 입양하여 상속자로 만들었다. 이 회의 기록은 페르난도가 백작 칭호를 사용한 최초의 기록이다.[11] 1030년 1월 1일 산 페드로 데 카르데냐 수도원 헌장에는 산초 3세가 레온의 왕(카스티야의 영주)으로, 페르난도가 카스티야의 백작으로 명시되어 있다.[12] 1032년 11월 1일 산 페드로 데 아를란자 수도원 헌장에는 아버지에 대한 언급 없이 "페르난도 산체스가 백작직을 맡고 있던" 시기로 연대를 표시하고 있어, 페르난도가 카스티야를 독립적으로 통치하고 있거나 최소한 자신의 권리로 백작으로 인정받았다는 것을 보여준다.[13] 산초 3세가 아들을 카스티야 백작으로 임명한 것은 높은 수준의 자율성을 유지했으며, 1028년 이후 카스티야 문서에는 베르무도 3세의 치세로 연대를 표시하거나 그를 레온의 왕으로 언급하는 내용이 없다. 유일한 군주는 산초 3세였으며, 페르난도는 레온 국왕의 종주권을 인정하지 않은 최초의 카스티야 백작이 되었다.[14]

1032년 산초 3세는 페르난도가 가르시아 데 카스티야의 약혼녀였던 산차와 결혼하도록 주선했다.[1] 세아 강과 피수에르가 강 사이의 토지는 그녀의 지참금으로 카스티야에 넘어갔다. 1035년 10월 18일 아버지가 사망한 후, 페르난도는 카스티야를 계속 통치했지만, 동시대 문서는 그의 백작으로서의 지위와 레온 국왕에 대한 봉신 관계를 강조한다. 1036년 8월 22일 그의 형제 라미로가 발행한 문서에는 "황제 베르무도 [가] 레온에서, 백작 페르난도 [가] 카스티야에서, 왕 가르시아 [가] 팜플로나에서, 왕 라미로 [가] 아라곤에서, 왕 곤살로 [가] 리바고르사에서" 통치하고 있다는 내용이 포함되어 있다.[15] 1037년 1월 1일자 카스티야 문서에는 페르난도가 레온 국왕에 계속 봉신임을 명시하며, "왕 베르무도와 페르난도, 그의 왕국에서 백작"의 치세로 연도를 표시한다.[16]

3. 레온의 왕 (1037-1065)

페르난도 1세는 나바라 왕 산초 3세의 차남으로 태어났다. 1035년 부친이 사망하자 유산은 4명의 아들에게 분할 상속되었고, 페르난도는 카스티야 백작령을 획득했다.[38]

1037년 아내 산차의 오빠(또는 남동생)이자 아버지에게 레온을 빼앗긴 레온 왕 베르무도 3세는 복위를 노렸지만, 페르난도는 형인 나바라 왕 가르시아 3세의 원조를 받아 타마론 전투에서 베르무도 3세를 격파하고 레온을 획득하여 카스티야와 레온의 왕을 칭했다. 형과의 충돌이 끊이지 않아, 1054년 아타푸에르카 전투에서 양군은 결전을 벌였고, 나바라 군에 승리하여 형을 전사시킨 페르난도 1세는 카스티야를 우위에 세웠다.[38]

그 후 레콩키스타를 진행했지만, 영토를 정복해도 이주할 인원이 부족했기 때문에, 정복보다는 작게 분열된 이슬람교 제국(타이파)을 신종시키고, 파리아 (공납금)를 받아 보호하는 것을 중시했다. 또한, 카스티야와 레온의 결합이 약했기 때문에, 밖으로 눈을 돌려 국내 통합을 도모하려는 의도도 포함되어 있었다.

이 방침으로 1055년부터 원정을 시작하여, 이베리아 반도 남서부에 있는 바다호스 왕국을 공격, 두에로 강 연안의 도시 라메구 (1057년)와 비제우 (1058년)를 빼앗아 바다호스의 신종과 파리아 지급을 받아냈다. 또한, 톨레도 왕국도 1043년경 파리아 지급을 의무화했으나, 체납했기 때문에 주변 도시를 침략, 1062년에 다시 납부하게 했다. 사라고사 왕국, 세비야 왕국에도 마찬가지로 파리아와 신종으로 굴복시켰고, 1063년에는 이복 형인 라미로 1세의 공격을 받은 사라고사를 구원하기 위해 장남 산초 (후의 산초 2세)와 엘 시드를 파견, 라미로 1세를 전사시켰다. 같은 해, 세비야에서 성 이시도로의 유해를 레온으로 가져오게 했다.[39]

종교 정책에도 힘써, 클뤼니 수도원 (클뤼니회)에 수도사 파견을 요청, 영토의 교구를 정비시켜 기독교의 침투를 꾀했으며, 클뤼니 수도원에 많은 헌금을 보냈다. 왕실과 클뤼니 수도원의 이러한 관계는 다음 세대에도 계승되었다.[40]

1064년, 코임브라를 포위, 함락시켜 신종과 병행하여 레콩키스타도 전진시켰다. 이듬해 1065년에 발렌시아로 원정하던 중 병에 걸려 레온으로 돌아와 얼마 지나지 않아 사망했다.[41] 사망 후, 유언에 따라 유산은 분할되어, 카스티야는 장남 산초 2세가, 레온은 차남 알폰소 6세가, 갈리시아는 삼남 가르시아 2세가, 토로와 사모라는 딸 엘비라와 우라카가 각각 상속했다.

3. 1. 레온 왕위 계승

3. 2. 나바라와의 관계

페르난도 1세는 형인 나바라의 가르시아 산체스 3세와 갈등을 겪었다. 1054년 9월 15일, 아타푸에르카 전투에서 페르난도는 가르시아 3세를 전사시키고[1] 나바라를 그의 어린 아들인 산초 가르세스 4세의 봉신국으로 만들었다. 당시 나바라에는 전통적으로 카스티야 영토였던 알라바와 라 리오하가 포함되어 있었지만, 페르난도는 부레바의 할양만을 요구했다.[1] 이후 10년 동안 페르난도는 산초 4세를 희생시키면서 나바라 서부 영토에 대한 지배권을 점차 확대했는데, 이는 평화적으로 이루어졌으며 문서 기록에서만 확인할 수 있다.[17]

3. 3. 알-안달루스와의 관계

3. 3. 1. 사라고사와의 전쟁 (1060)

1060년, Historia silensees에 따르면, 페르난도 1세는 사라고사의 타이파를 침공하기 위해 소리아 주변 고지대의 동쪽 두에로 계곡을 통과했다. 그는 산 에스테반 데 고르마스, 베를랑가 데 두에로, 바도레이의 요새를 점령한 후, 산티우스테, 우에르메세스, 산타마리아를 거쳐 톨레도와 사라고사 사이에 놓인 로마 도로까지 진격했다.[18] 이 군사 작전의 성공은 사라고사 에미르인 아흐마드 알-무크타디르가 이웃한 토르토사의 타이파를 공격하고, 북동쪽 국경을 아라곤의 라미로 1세와 바르셀로나의 라몽 베렝게르 1세로부터 방어하느라 정신이 없었기에 가능했다. 이전까지 나바라의 산초 4세에게 조공을 바치던 에미르는 페르난도 1세에게 굴복하여 파리아를 지불하기로 합의했다. 비록 처음에는 일시적인 것으로 의도되었을지라도, 페르난도 1세는 죽을 때까지 이 조공을 강제했다.[18]3. 3. 2. 톨레도와의 전쟁 (1062)

알 무크타디르가 위협적인 존재가 아니게 되자, 페르난도는 톨레도 에미르인 야히야 이븐 이스마일 알-마문에게로 관심을 돌렸다. 페르난도는 이미 톨레도 궁정과의 긴밀한 관계를 유지하고 있었을 것이며, 아마도 톨레도의 모사라베 기독교 공동체의 보호자였을 것이다. 1058년에는 톨레도의 마지막 모사라베 주교로 알려진 파스쿠알이 레온에서 성직 서임을 받았다. 1062년, 페르난도는 알-마문의 ''타이파'' 동부를 침공하여 탈라만카를 점령하고 알칼라 데 에나레스를 포위했다. 알-마문은 자신의 영토가 약탈당하는 것을 보고 ''파리아스''를 지불하기로 합의했고, 페르난도는 철수했다.[19]3. 3. 3. 바다호스와 세비야에 대한 대규모 습격 (1063)

1063년, 페르난도는 새로운 파리아스 수입을 이용하여 세비야 타이파와 바다호스 타이파에 대한 "대규모 습격, 즉 ''라지아''"를 조직했다.[19] 세비야는 물론, 아마 바다호스도 그에게 몸값을 지불하고 철수를 요청했다.[19] 이 공격은 또한 다음 해에 코임브라를 포위하는 동안 바다호스를 위협에서 제거하기 위한 의도로 보인다.[19]3. 3. 4. 포르투갈 지역 정복

출처는 불분명하지만, 페르난도 1세는 1055년경 바다호스 ''타이파''를 공격했을 가능성이 있다. 그의 첫 번째 본격적인 ''레콩키스타'' 원정은 오랫동안 레온이 점령하고 있던 해안과 산맥 사이의 두에로 강 하류 유역 침공이었다. 1057년 11월 29일, 그의 군대는 라메고와 그 계곡을 정복했다.[17] 두에로 강을 확보한 페르난도는 몬데고 강 계곡을 통제하기 시작하여 1058년 7월 25일 중간 지점의 비세우를 먼저 점령한 후 바다를 향해 내려갔다. 몬데고 강 어귀에 있는 코임브라는 6개월간의 포위 공격 끝에 1064년 7월 25일 함락되기 전까지 "길고 고된 전투"가 벌어졌다.[17]3. 3. 5. 발렌시아와의 전쟁 (1065)

1065년, 페르난도는 마지막 군사 작전을 시작했다. 그는 발렌시아의 ''타이파''를 침공하여 도시 자체를 포위했지만, 도시를 점령할 충분한 병력이 없었다. 도시에서 철수하던 중, 그는 늦가을에 파테르나 전투에서 에미르 압드 알-말리크 이븐 압드 알-아지즈 알-무자파르의 추격군을 기습하여 격파했다.[20] 에미르의 장인인 톨레도의 알-마문이 발렌시아를 장악했고, 공포에 질린 사라고사의 에미르는 레온에 대한 조공 지불을 갱신했다. 페르난도는 11월에 병에 걸려 자신의 왕국으로 돌아갔다.[19]4. 스페인 황제

페르난도는 처음에는 스스로나 자신의 서기관이 아닌, 이복 형제인 아라곤의 라미로 1세의 공증인들에 의해 "황제"라는 칭호를 받았다.[21] 라미로 1세의 공증인들은 페르난도의 전임 레온 왕에게도 같은 칭호를 사용했다. 1036년 타마론 전투 전에 발행된 아라곤 왕실 문서에서 라미로는 그의 형제를 "카스티야, 레온, 아스토르가 황제"라고 칭했다.[21] 1041년과 1061년의 문서에서는 왕국의 순서가 바뀌고 아스토르가는 언급되지 않았다: "레온과 카스티야의 황제".[22]

페르난도 자신이 발행한 문서에서 황제의 칭호가 처음 사용된 것은 1056년 문서로, "레온과 갈리시아, 카스티야 왕국을 다스리는 황제 왕 페르난도와 황후 산차의 통치 아래"라고 기록되어 있다.[23] 이러한 근거로 페르난도는 1056년에 스스로 황제 대관식을 치렀다고도 한다.

1058년의 한 문서는 "가장 고귀한 군주 주 페르난도와 그의 배우자 산차 여왕 시대에"라고 시작하며, 그를 "이 황제, 앞서 언급한 페르난도"라고 칭했다.[24]

5. 죽음과 왕위 계승

페르난도 1세는 발렌시아 공방전과 파테르나 전투 중 병을 얻어, 1065년 12월 24일 레온에서 사망했다.[25] 그는 왕관과 왕실 망토를 벗고 수도승 옷을 입은 채 재로 덮인 영구차에 누워 산 이시도로 성당 제단 앞에 안치되었다.[26] 페르난도 1세는 유언으로 자신의 왕국을 세 아들에게 분할 상속했다. 장남 산초 2세는 카스티야를, 차남 알폰소 6세는 레온을, 삼남 가르시아 2세는 갈리시아를 상속받았다. 두 딸 엘비라와 우라카는 각각 토로와 사모라를 받았다.[41]

페르난도 1세는 자신의 뜻을 존중하고 분할 상속을 따르기를 유언으로 남겼지만, 그의 사후 얼마 지나지 않아 아들들 간에 왕위 다툼이 벌어졌다. 산초 2세와 알폰소 6세는 가르시아 2세를 공격하여 왕국을 빼앗았고, 이후 형제간의 전투에서 승리한 산초 2세가 1072년 아버지의 영토를 재통합했다. 그러나 산초 2세는 같은 해 사망했고, 영토는 알폰소 6세에게 넘어갔다.[41]

6. 사후의 평가

페르난도 1세는 사후 "대제"(Magnus) 또는 "매우 강한 황제"(''imperator fortissimus'')[27] 등으로 불리며, 그의 자녀들도 그를 "황제"와 "대제"로 칭했다.[28][29] 1087년의 한 문서에서는 페르난도를 "왕", "대황제", "황제" 등으로 칭했다.[30] 페르난도 1세는 레콩키스타를 적극적으로 추진하여 이베리아 반도 내 기독교 세력의 영향력을 확대했으며, 클뤼니 수도원을 지원하고 교회를 정비하는 등 종교 정책에도 힘썼다.

14세기에는 여러 연대기에 교황, 신성 로마 제국 황제, 프랑스 왕이 페르난도에게 조공을 요구했다는 전설이 등장한다.[31] 어떤 이야기에서는 엘 시드로 알려진 페르난도의 봉신이 이들의 요구에 맞서 전쟁을 선포하여 페르난도가 "대제"로 불리게 되었다고 전한다.[32] 16세기 후안 데 마리아나는 신성 로마 제국 황제 하인리히 3세가 교황 빅토르 2세에게 페르난도의 황제 칭호 사용을 금지할 것을 촉구했다는 내용을 기록했다.[33] 이러한 일화는 일반적으로 위조된 것으로 여겨지지만, 일부 현대 작가들은 역사적 사실을 내포하고 있다고 보기도 한다.[34][35]

7. 가족

페르난도 1세는 1033년 레온 왕 알폰소 5세의 딸 산차와 결혼하여[42] 사모라를 상속받은 우라카, 토로를 상속받은 엘비라, 산초 2세, 알폰소 6세, 갈리시아 왕 가르시아 2세를 낳았다.[42]

| 페르난도 1세와 산차 왕비 |

참조

[1]

서적

"Reilly 1988, 7–8"

[2]

서적

"Martínez Díez 2007, 151–53"

[3]

서적

"Martínez Díez 2007, 152"

[4]

서적

"Martínez Díez 2007, 152"

[5]

서적

"Martínez Díez 2007, 152"

[6]

서적

"Martínez Díez 2007, 152"

[7]

서적

"Martínez Díez 2007, 152"

[8]

서적

"Martínez Díez 2007, 153"

[9]

서적

"Martínez Díez 2007, 152–53"

[10]

서적

"Martínez Díez 2007, 84"

[11]

서적

"Martínez Díez 2007, 150"

[12]

서적

"Martínez Díez 2007, 150"

[13]

서적

"Martínez Díez 2007, 150"

[14]

서적

"Martínez Díez 2007, 150–51"

[15]

서적

"Martínez Díez 2007, 182"

[16]

서적

"Martínez Díez 2007, 182"

[17]

서적

"Reilly 1988, 9–10"

[18]

서적

"Reilly 1988, 10–11"

[19]

서적

"Reilly 1988, 11–12"

[20]

서적

Castilla y León en el siglo XI: estudio del reinado de Fernando I

https://books.google[...]

Real Academia de la Historia

1999

[21]

서적

"García Gallo 1945, 226 n. 70"

[22]

서적

"García Gallo 1945, 226 n. 71"

[23]

서적

"García Gallo 1945, 213 and 226 n. 72"

[24]

서적

"García Gallo 1945, 213 and 226 n. 72"

[25]

정보

Some sources give the feast of John the Baptist, 24 June, as the date of his death.

[26]

서적

"Reilly 1988, 13"

[27]

서적

"García Gallo 1945, 213 and 226 n. 74"

[28]

서적

"García Gallo 1045, 226 n. 73"

[29]

서적

"García Gallo 1045, 226 n. 73"

[30]

서적

"García Gallo 1045, 226 n. 73"

[31]

서적

"García Gallo 1945, 213–14"

[32]

서적

"García Gallo 1945, 214"

[33]

서적

"García Gallo 1945, 214"

[34]

간행물

"Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos"

1919

[35]

서적

Kaisertitel und Souveränitätsidee: Studien zur Vorgeschichte des modernen Staatsbegrifts

Weimar

1939

[36]

서적

España y el problema de Europa: contribución a la historia de la idea de imperio

Madrid

1942

[37]

기타

[38]

기타

[39]

기타

[40]

기타

[41]

기타

[42]

기타

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com