한국의 도교

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

한국의 도교는 중국에서 유래하여 한국의 역사와 문화에 영향을 미친 종교이다. 도교는 불교, 유교와 융합되어 한국의 토착 신앙과 결합되었으며, 고구려, 백제, 신라 삼국 시대부터 고려 시대를 거쳐 조선 시대에 이르기까지 다양한 형태로 나타났다. 교단 도교와 민중 도교로 나뉘며, 신선 사상, 불로장생, 현세의 복을 추구하는 특징을 보인다. 오늘날 한국에서는 도교 신자가 소수이지만, 무속, 단전호흡, 국선도 등에서 그 영향을 찾아볼 수 있으며, 한국 사회의 다양한 측면에 스며들어 있다.

더 읽어볼만한 페이지

| 한국의 도교 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 유형 | 토착 신앙, 외래 종교 |

| 기원 | 중국 |

| 한국 전래 시기 | 고구려, 백제, 신라 삼국 시대 |

| 주요 특징 | 신선 사상 불교, 유교, 무속 등과 습합 도교 의례 민간신앙 요소 혼합 |

| 영향 | 한국 문화 전반 (예: 건축, 예술, 의례) 민간신앙 전통 의학 |

| 역사 | |

| 삼국 시대 | 고구려에 처음 전래, 을지문덕 등 역사적 인물과 관련 |

| 고려 시대 | 국가적인 행사로 발전, 초제 |

| 조선 시대 | 억압 정책 속에서도 민간 중심으로 유지 |

| 주요 개념 | |

| 도 | 만물의 근원 |

| 음양오행 | 우주 만물의 변화 원리 |

| 신선 | 도를 깨달은 이상적인 인간 |

| 장생불사 | 영원한 삶 |

| 주요 신앙 대상 | |

| 옥황상제 | 하늘을 다스리는 최고 신 |

| 노자 | 도교의 창시자 |

| 칠성신 | 인간의 수명을 관장하는 신 |

| 산신 | 산을 다스리는 신 |

| 용왕 | 바다를 다스리는 신 |

| 주요 의례 | |

| 초제 | 하늘에 제사를 지내는 의례 |

| 도교 굿 | 질병 치료, 소원 성취 등을 위한 의례 |

| 도교 관련 유적 | |

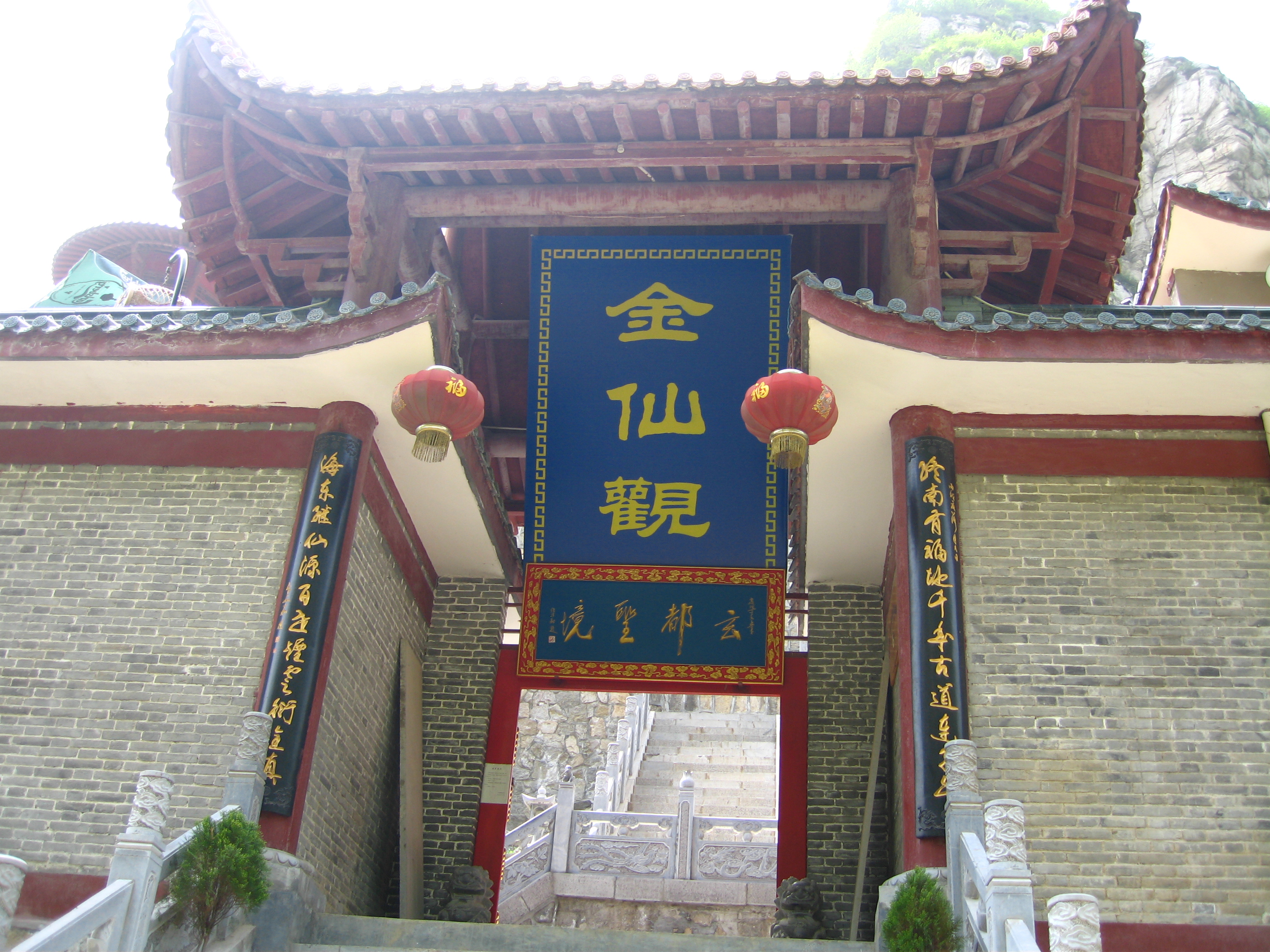

| 사찰 | 묘향산 보현사 금강산 장안사 |

| 기타 | 강화도 마니산 참성단 계룡산 |

| 한국 도교의 특징 | |

| 특징 | 불교, 유교, 무속 등과 융합된 독자적인 형태 |

| 영향 | 한국 문화 곳곳에 스며들어 다양한 형태로 나타남 |

2. 역사적 배경

광범위하게 말해, 도교, 유교, 불교는 서기 초부터 토착 토테미즘과 무속에 스며들었지만, 신라와 고려 왕조 시대에는 불교가 지배적인 사상이었고, 조선 시대에는 유교로 대체되었다.

한국 도교는 유교와 고대 중국 민간 종교의 영향을 받았다.[1]

20세기 이전의 도교에 관한 기록은 거의 남아 있지 않다. 최근까지 한국의 도교는 학자들의 주목을 거의 받지 못했으며, 일반적으로 다른 맥락에서 "낭만적인 영향" 또는 "문학적 주제"로만 묘사되었다.[2]

도교는 제도적 또는 정치적 기반이 부족하고, 유교 및 불교 엘리트들에게 거부당했기 때문에 그 영향력이 제한적이었다. 그러나 일부 현대 학자들은 유교화된 역사에 대한 더 비판적인 읽기, 대안적 자료 연구, 그리고 한국 도교 의례의 광범위한 존재와 긍정적인 평가를 찾기 위해 도교의 더 폭넓은 정의를 요구하고 있다.[2]

=== 교단 도교와 민중 도교 ===

도교는 종교 교단 체제를 갖춘 교단 도교와 그렇지 못하고 민간 사이에서 풍속적으로 신앙되는 민중 도교로 크게 나눌 수 있다. 교단 도교는 경전으로서의 《도장》, 사원으로서의 도관, 승려로서의 도사 또는 여관(여자 도사)이 있고, 도사가 자기들의 주장이나 주의에 의해서 각기 종파를 세우고 또 그 종파에서 분파로 분립하는 체제와 조직을 갖추고 있다. 그러나 이러한 교단 도교가 한국에서 창교되었는지에 대해서는 매우 의심스럽다.[5]

교단 도교가 전래되기 전, 중국 전국시대 굴원(기원전 340~278)이 "진인(眞人)의 체덕(體德)을 귀히 여기고 왕세(往世: 지난 지 꽤 오래된 때)의 등선(登仙)을 부러워한다"고 말한 후세의 단정파(신선술을 수행하는 파) 도교의 방술과 신선술 등의 수행법과 점험파(사주, 점, 관상, 풍수, 한방, 침뜸을 행하는 파)와 부록파(부적, 주문을 이용해 기복을 구하는 파) 도교의 성상, 복서, 점험, 숙명, 수선 등의 신앙이 일찍이 고대 사회에 전파되어 민중 사이에 유행되었다.[5]

고구려의 강서 고분벽화에는 대조를 타고 하늘로 날아가는 인물이 그려져 있으며, 백제의 와전 중에는 산경전이 있고, 신라에는 선도성모나 서왕모 등의 신앙이 있었는데, 이는 교단 도교 이전의 것들이다.[5] 선도성모는 날아다니는 여자 선인이며, 서왕모는 득도하거나 선인이 된 여자들을 통솔하는 최고의 선인으로, 남자 최고 선인인 동왕부(東王父)와 함께 음양의 부모이고 천지의 본원이다.[5]

17세의 김유신이 석굴에서 선도를 닦을 때 난승이라는 노인이 나타나 방술 비법을 가르쳤고, 김유신이 연박산에서 기도하던 중 보검에 영적인 빛이 실렸다는 이야기는 선도의 방술과 선인 출현에 따르는 천인감응사상을 보여주며 단정파 신앙을 방불케 한다.[5] 고구려 보장왕 때 마령(馬嶺)에 나타난 신인이 나라의 멸망을 예언한 것 역시 신인 신앙의 한 예이다.[5]

정월에 수성, 선녀, 직일신장의 그림이나 도끼와 절월을 들고 있는 김(金), 갑(甲) 두 장군이나, 갈(葛)과 주(周) 두 장군의 문배는 모두 민간에 유행하였던 도교적 신앙이고 모두 벽사의 신앙적 행위이며, 부록파 계열의 신앙에 따른 것이다.[5]

=== 한국 도교의 전래 ===

《삼국유사》에는 오두미교 또는 오두미도가 고구려 영류왕 7년(624년)에 당나라(618~907)로부터 고구려(기원전 37~기원후 668)에 도입되었다는 기록이 있으나, 이 오두미교가 도교 교단이었는지는 매우 의심스럽다.[5] 장릉(34~156)은 후한(25~220) 광무제(재위 6~57) 때에 탄생하였고, 그가 효순제(재위 125~144) 때인 142년에 창교한 오두미도가 그의 사후에 위의 조조(155~220)에 의해 토벌되고 그 후 장성(張盛)에 의해 천사도로 개칭되었기 때문이다.[5]

당나라(618~907) 시대의 도교는 장릉(34~156)이 창교한 최초의 오두미도가 주장한 부록파(符箓派)적인 질병 구축과는 달리 도교와 불교의 일치설 또는 도교

이러한 정황을 고려하면 한국에 최초로 도입되었다는 오두미교는 장릉(34~156)의 오두미교가 아니었음을 짐작하게 한다.[5] 고구려(기원전 37~기원후 668)의 연개소문(603~663)의 요청으로 당나라(618~907)의 도사 숙달 등 8명이 고구려로 와서 불교의 사찰에 머물면서 도덕경을 강의하였다고 하나, 그 사찰이 도관에 소속되었는지, 거기에 결사체를 이룬 도교 신자들이 있었는지 여부는 알 수 없다.[5]

2. 1. 교단 도교와 민중 도교

도교는 종교 교단 체제를 갖춘 교단 도교와 그렇지 못하고 민간 사이에서 풍속적으로 신앙되는 민중 도교로 크게 나눌 수 있다. 교단 도교는 경전으로서의 《도장》, 사원으로서의 도관, 승려로서의 도사 또는 여관(여자 도사)이 있고, 도사가 자기들의 주장이나 주의에 의해서 각기 종파를 세우고 또 그 종파에서 분파로 분립하는 체제와 조직을 갖추고 있다. 그러나 이러한 교단 도교가 한국에서 창교되었는지에 대해서는 매우 의심스럽다.[5]교단 도교가 전래되기 전, 중국 전국시대 굴원(기원전 340~278)이 "진인(眞人)의 체덕(體德)을 귀히 여기고 왕세(往世: 지난 지 꽤 오래된 때)의 등선(登仙)을 부러워한다"고 말한 후세의 단정파(신선술을 수행하는 파) 도교의 방술과 신선술 등의 수행법과 점험파(사주, 점, 관상, 풍수, 한방, 침뜸을 행하는 파)와 부록파(부적, 주문을 이용해 기복을 구하는 파) 도교의 성상, 복서, 점험, 숙명, 수선 등의 신앙이 일찍이 고대 사회에 전파되어 민중 사이에 유행되었다.[5]

고구려의 강서 고분벽화에는 대조를 타고 하늘로 날아가는 인물이 그려져 있으며, 백제의 와전 중에는 산경전이 있고, 신라에는 선도성모나 서왕모 등의 신앙이 있었는데, 이는 교단 도교 이전의 것들이다.[5] 선도성모는 날아다니는 여자 선인이며, 서왕모는 득도하거나 선인이 된 여자들을 통솔하는 최고의 선인으로, 남자 최고 선인인 동왕부(東王父)와 함께 음양의 부모이고 천지의 본원이다.[5]

17세의 김유신이 석굴에서 선도를 닦을 때 난승이라는 노인이 나타나 방술 비법을 가르쳤고, 김유신이 연박산에서 기도하던 중 보검에 영적인 빛이 실렸다는 이야기는 선도의 방술과 선인 출현에 따르는 천인감응사상을 보여주며 단정파 신앙을 방불케 한다.[5] 고구려 보장왕 때 마령(馬嶺)에 나타난 신인이 나라의 멸망을 예언한 것 역시 신인 신앙의 한 예이다.[5]

정월에 수성, 선녀, 직일신장의 그림이나 도끼와 절월을 들고 있는 김(金), 갑(甲) 두 장군이나, 갈(葛)과 주(周) 두 장군의 문배는 모두 민간에 유행하였던 도교적 신앙이고 모두 벽사의 신앙적 행위이며, 부록파 계열의 신앙에 따른 것이다.[5]

2. 2. 한국 도교의 전래

《삼국유사》에는 오두미교 또는 오두미도가 고구려 영류왕 7년(624년)에 당나라(618~907)로부터 고구려(기원전 37~기원후 668)에 도입되었다는 기록이 있으나, 이 오두미교가 도교 교단이었는지는 매우 의심스럽다.[5] 장릉(34~156)은 후한(25~220) 광무제(재위 6~57) 때에 탄생하였고, 그가 효순제(재위 125~144) 때인 142년에 창교한 오두미도가 그의 사후에 위의 조조(155~220)에 의해 토벌되고 그 후 장성(張盛)에 의해 천사도로 개칭되었기 때문이다.[5]당나라(618~907) 시대의 도교는 장릉(34~156)이 창교한 최초의 오두미도가 주장한 부록파(符箓派)적인 질병 구축과는 달리 도교와 불교의 일치설 또는 도교

이러한 정황을 고려하면 한국에 최초로 도입되었다는 오두미교는 장릉(34~156)의 오두미교가 아니었음을 짐작하게 한다.[5] 고구려(기원전 37~기원후 668)의 연개소문(603~663)의 요청으로 당나라(618~907)의 도사 숙달 등 8명이 고구려로 와서 불교의 사찰에 머물면서 도덕경을 강의하였다고 하나, 그 사찰이 도관에 소속되었는지, 거기에 결사체를 이룬 도교 신자들이 있었는지 여부는 알 수 없다.[5]

3. 삼국 시대의 도교

3. 1. 고구려

《삼국사기》 제20권에 따르면 고구려 영류왕은 즉위 7년(624)에 당나라의 도사를 맞이하여 노자의 도법을 강론하게 하고 천존상을 봉안했으며, 왕과 나라 안 사람들 수천 명이 청강했다.[7]고구려의 마지막 왕인 보장왕 2년(643)에는 대신 연개소문의 권청으로 당나라 도사 숙달 이하 여덟 명을 맞아 불교 사찰을 취하여 거기에 거처하게 했었는데 이것은 불교 사원을 도관으로 삼았다는 것을 의미한다.[7] 그래서 고구려의 이름난 승려 보덕화상은 나라가 도교를 숭상하고 불법을 믿지 않는다 하여 백제로 옮아갔었다.[7] 삼국유사 〈보장봉로조〉의 〈고려본기〉에서 전하는 기록에 의하면 고구려 말년에 성한 도교는 오두미교였다.[7]

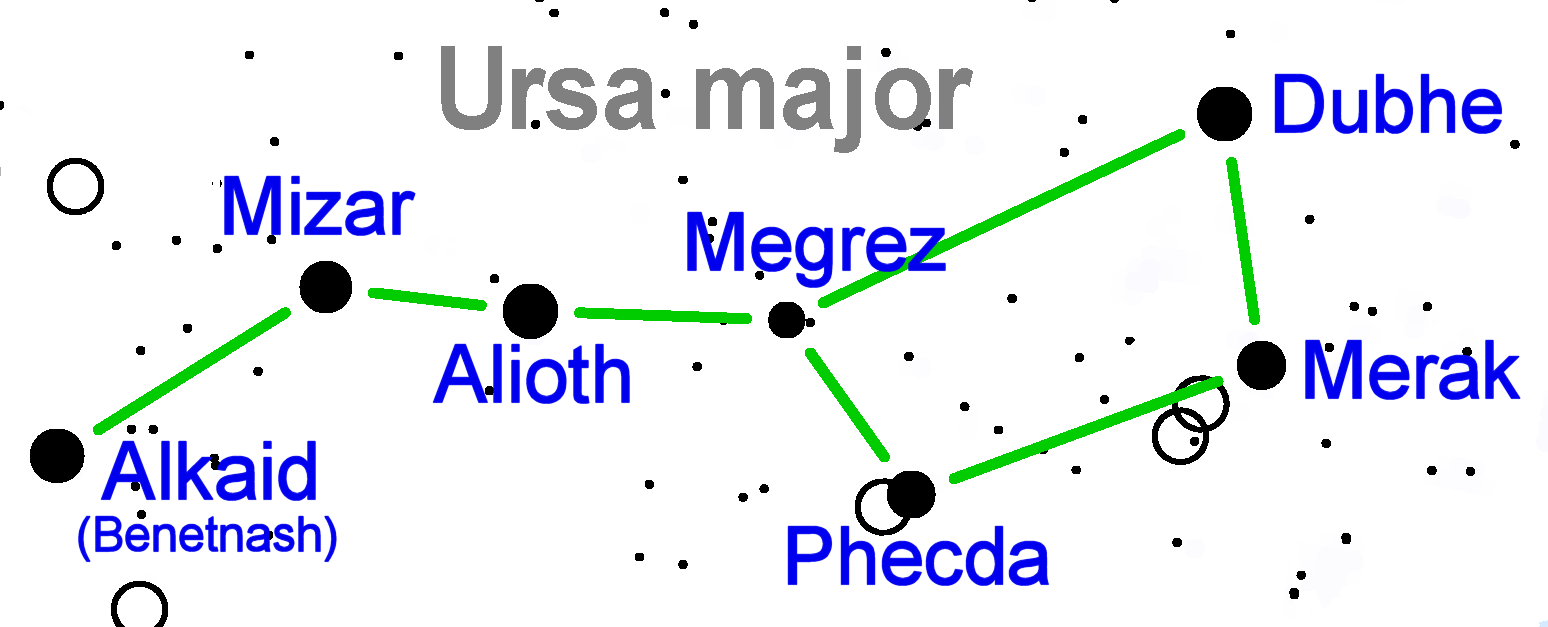

당시의 도교는 천존상을 중시하였는데, 천존은 최고의 천(天)인 대라천(大羅天)에 속하는 최고 존재이고 우주를 지배하는 자로서 그 아래에 36천을 각기 지배하는 지배자들을 거느리고 있다.[7] 강론했다는 도법은 도교의 우주관에 대한 설명으로, 우주의 성립, 도(道)의 발생과 전개, 36천의 종류와 천계에 있는 신들, 선인(仙人), 지옥, 북두칠성과 북극성 등에 관한 내용이었을 것이다.[7]

고구려에 전입된 오두미교는 장릉이 창건한 최초의 오두미교가 아니라 상당히 수정되고 발전된 것이었다. 당나라 조정은 도교를 특별히 보호했는데 모산파라고도 불린 상청파에 기울었다.[7]

고구려의 강서고분 벽화에는 세 산을 향하여 큰 새를 타고 반공(半空)을 날아가는 인물이 그려져 있는데, 이를 통해 당시 선인으로 화해서 몸이 가벼워져 하늘로 날아 선궁(仙宮)에 들어가는 신앙이 있었음을 추측할 수 있다.[7]

도교는 624년 처음 한국에 전해졌다. 당나라를 건국한 당 고조는 도교 설교가와 노자, 장자를 고구려에 보냈고, 이들은 고구려 왕과 대신 연개소문에 의해 열렬히 환영받았다. 불교 사찰은 도교 사찰로 변모했지만, 이러한 초기 열정은 30년 만에 사라졌다. 도교 상징은 평안도 강서 인근의 고구려 고분 벽화에서 발견된다.

일부 도교 신념은 고구려에서 한국의 다른 지역으로 전파되어 오늘날까지 이어지고 있다.

한국 도교와 한국 민간 신앙은 도 (또는 거의 동의어인 ''천'' 또는 ''천'' 및 ''지'')을 일신교 신과 유사한 사고하는 신성한 존재로 믿는 일부 종교 단체를 갖게 되었다.[3] 도는 종종 비지성적이며 자연의 법칙과 "조상 숭배와 자연 신에 대한 다신교적 신앙"을 나타내는 다른 도와 공존했다.[3]

3. 2. 백제

성립 도교 또는 교단 도교가 전래된 시기는 정확하지 않으나 백제의 장군 막고해(莫古解: 4세기)가 고구려 군사를 추격하던 끝에 태자에게 도가의 말을 들은 적이 있다고 하며, "만족할 줄 알면 욕되지 않고 그칠 줄 알면 위태롭지 않다(知足不辱 知止不殆)"고 한 간언은 노자의 《도덕경》에 있는 사상이고 신앙적이라기보다는 도덕적인 것이다.[7] 이런 도덕적 간언은 그 당시(375년) 이전에 흔히 적용되었을 것으로 생각된다.[7]이와 같은 간언보다 산경전에 그려져 있는, 단계적으로 중첩되어 있는 세 봉우리, 산 밑에 돌기되어 있는 암석, 산 꼭대기에 총립(叢立)한 나무, 중앙에 있는 집 한 채와 인물은 다분히 백제에 전래된 도교를 암시하여 준다.[7] 백제에서 도교는 몇몇 논문에서 언급되기는 했지만, 다른 한국 왕국들처럼 자리를 잡지는 못했다.

3. 3. 신라

고구려의 고분 등에서 보이는 선인 사상은 신라에서 더욱 성했던 것으로 여겨진다. 《삼국사기》 진평왕 9년조에 따르면, 진평왕 때(587)에 대세(大世)와 구칠(九柒)이 명산을 찾아 도를 닦아 신선이 되고자 하였다는 기록이 있다.[7] 여기에서 선인신선의 도술을 배워 해동에 와서 지선(地仙)이 된 중국 제실의 딸 사소(娑蘇)가 서연산(西鳶山)에 살고 있다는 설화가 《삼국유사》 감통제7에 나오는데, 선도신모(仙桃神母) 사상으로 당시 신라 민중들의 숭배 대상이 되었다.[7]

김유신과 그의 어머니인 만명(萬明)의 설화에서, 김유신은 중악(中嶽)의 석굴 속에서 수도하는 도중에 난승(難勝)이라 불리는 노인으로부터 방술의 비법을 배웠다는 기록이 있다.[7]

신라 시대의 도교 상황은 조선 명종 때의 도사 조여적(趙汝籍)이 찬한 《청학집》에 전해진다. 도교의 종교적 집단이 형성되었는지 여부는 알 수 없으나, 도교의 신앙과 사상이 학식 있는 사람들의 환영을 받았다는 것을 알 수 있다.[7] 이들이 받아들인 것은 첫째로 선인 사상 또는 신앙이다. 영랑과 같이 나이가 90이 되어도 어린아이의 피부를 하고 있으며, 백로의 깃으로 만든 관을 쓰고 철죽(鐵竹) 단장(短杖)을 짚고 호수로 산으로 소요하며, 신녀(神女)

신라는 738년 당나라 황제로부터 도덕경을 받아 도교의 실질적인 유산을 남겼다. 신라 학자들은 도교를 배우기 위해 중국으로 갔고, 노자는 과거 시험에서 시험을 치렀다. 신라에서 비교적 널리 퍼져 있던 신선 사상은 토착 신앙과 관습에 뿌리를 두고 있었지만, 한국 도교의 영향도 받았다. 신라 도교는 마음 수양이나 자기 수련에 집중했으며, 화랑에서 그 특징을 찾아볼 수 있다.

4. 고려 시대의 도교

고려의 도교는 북송(960~1126) 휘종(재위 1100~1125) 대관 4년(1110년), 즉 고려 예종(재위 1105~1122) 5년에 도사 2명이 고려로 와서 복원궁(福源宮)을 세우고 제자를 선택하여 서도(書道)를 가르친 것이 그 시초이다.[5] 이 궁은 국가가 마련한 도관으로서 재초(齋醮: 도교의 기도 의식)의 장소였고, 거기에 우류(羽流: 도교도) 10여 명이 있었는데, 재초는 북송의 재초를 모방한 것이었다.[5]

그 이전에도 고려 현종(재위 1009~1031)·고려 문종(재위 1046~1083)·고려 선종(재위 1083~1094)·고려 숙종(재위 1095~1105) 때에 구정(毬庭: 궁중 안의 넓은 격구장)에서나 회경전(會慶殿)에서 초제(醮祭)를 올렸는데, 초제의 대상은 태일(太一)이었다. 그런데 재초(齋醮: 도교의 기도 및 제사 의식)의 장소가 곧 도관이었던 것 같다.[5] 복원궁 외에도 대청관(大淸觀)·정사색(淨事色)·구요당(九曜堂) 등은 도관으로서 초제의 장소이고 거기에 우류가 머물렀다.[5]

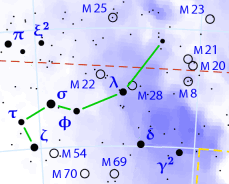

정종(재위 1034~1046)은 남쪽 교외에서, 예종(재위 1105~1122)은 남단(南端?, 南壇?)에서, 고려 의종(재위 1146~1170)은 내전(內殿: 궁중 안에 임금이 거처하는 집)에서 초제를 올렸는데, 이 장소는 도관이 아니었던 것 같고, 노인성(老人星)이 그 제사의 대상이었다.[5] 이 별은 수성(壽星)으로서 천구의 남극 부근에 있어 2월 무렵에 남쪽 지평선 가까이에 잠시 보이는 별[6]이며, 천하가 태평한 때에 나타나고 사람들의 소원 달성을 위한 기도의 대상이었으며 7복신(七福神) 중 하나였다.[5]

북두(北斗)도 초제의 대상으로서 죽음을 관장하는 신이고, 남두(南斗)는 생명을 다스리는 사명신(司命神)이었다.[5] 따라서 사람은 어머니의 태내에 머물게 되면 모두 북두로부터 남두에로 향하므로 북두에 소원을 아뢴다.[5] 이 신앙에서 사명신이 세상에 나타나는 사실을 알 수 있다.[5]

고려 인종(재위 1123~1146) 때 도교는 이전보다 더 제도적이 되었다.[7] 사상으로서는 8성(八聖)·8선(八仙)의 사상이 있고 술수사상(術數思想)으로서 음양오행·도참·상지(相地)가 있는 동시에 초재의 제사법이 마련되고 궁중의 도교 행사를 맡는 도관이 성립되었다.[7] 서경의 임원궁궐(林原宮闕) 안에는 8성당(八聖堂)이 건립되었고,[8] 송악산에는 8선궁이 세워져 도관이 여러 곳에 설치되었음을 알 수 있다.[7]

고려의 여러 왕은 도교의 제례인 초재를 올렸다. 그 대상은 천지산천을 비롯하여 노인성·북두성·태을·5방산해신군(五方山海神君)이었는데 모두 도교의 신들, 즉 신선들에게 빌어서 재앙을 물리치고 복을 부르는 영험과 이적이 있기를 바라는 것이었다.[7] 초재는 복원관·대청관·구요당 등에서 집행되었는데 이 재에서 청사(靑詞)라고 하는 축문이 송창되었다.[7] 한편, 묘청의 난 이후 개경 정부의 단속 강화로 도교계도 다소 타격을 입었을 것으로 추정된다.

도교는 고려 시대, 특히 궁정과 지배 계급 사이에서 가장 큰 인기를 누렸다.[2] 도교 궁중 의례는 송나라로부터 도입되었으며, 특히 예종 때 두드러졌다.[2] 이 의례에서 숭배의 대상은 도교의 주요 신과 하위 신들을 대부분 포함했지만, 특히 삼계와 태일이 가장 인기가 있었던 것으로 보인다.[2]

5. 조선 시대의 도교

고려의 도교는 북송 휘종 대관 4년(1110년), 즉 고려 예종 5년에 도사 2명이 고려로 와서 복원궁을 세우고 제자를 선택하여 서도를 가르친 것이 그 시초이다.[5] 이 궁은 국가가 마련한 도관으로서 재초(도교의 기도 의식)의 장소였고, 재초는 북송의 재초를 모방한 것이었다.[5] 고려 현종, 고려 문종, 고려 선종, 고려 숙종 때에도 구정(궁중 안의 넓은 격구장)이나 회경전에서 태일을 대상으로 초제를 올렸다.[5] 복원궁 외에도 대청관, 정사색, 구요당 등은 도관으로서 초제의 장소였다.[5]

정종, 예종, 의종은 도관이 아닌 곳에서 노인성(老人星)을 대상으로 초제를 올렸다.[5] 노인성은 천구의 남극 부근에 있어 2월 무렵에 남쪽 지평선 가까이에 잠시 보이는 별[6]로서 천하가 태평한 때에 나타나고 사람들의 소원 달성을 위한 기도의 대상이었으며 7복신(七福神) 중 하나였다.[5] 북두는 죽음을 관장하는 신이고, 남두는 생명을 다스리는 사명신(司命神)이었다.[5]

조선에서도 소격서라는 도관을 두고 도사를 배속하여 초제를 집행하였으나, 초제는 고려 시대와 다름없이 병환이나 재난을 없애거나 미리 막고 국가 안태를 기원하는 것이 목적이었다.[5] 그러나 조선 시대에서 도교는 때때로 성리학과 대립하여 세력이 꺾였다.[5] 조선 시대의 교단 도교는 국가 제례를 위한 국가적, 정치, 행정 기구의 하나에 불과했고, 국왕의 신봉 여부에 따라 흥쇠를 반복했다.[5] 조선 시대에도 개성에 대청관을 세우고 한성에 천도하여 소격전을 두어 3청의 초재를 올렸다.[7] 3청은 옥청, 상청, 태청을 가리키는 것으로 도교의 우주관에 연유한 사상이다.[7] 원시천존은 천황태일이라고 부르기도 한다.[7] 임진왜란 이후 민간에 관우 숭배가 전래되었고, 남대문과 동대문 바깥에 관우묘를 세웠고 지방에도 여러 곳에 관우묘가 세워졌다.[7]

조선 시대의 국교는 성리학이었지만, 일반 대중에게는 인기가 없었다. 왕조 초기에는 도교 문헌이 지식인들 사이에서 꽤 인기가 있었다. 그러나 이씨 왕조[1]와 유교 정치 정파에서 도교에 대한 반대가 커졌고, 도교는 "이단"으로 인식되기 시작했다. 그러나 도교 신자들은 불교 신자만큼 박해를 받지는 않았다.[1] 1592년 임진왜란 동안 도교는 체계적으로 폐지되었다.

16세기에서 18세기에는 도교가 번성하여, 문인, 승려, 사림, 심지어 여성들까지 도교 명상과 내단(內丹/단학)을 공부하고 수행했으며, 동시대의 도교 인물과 조상에 대한 전기적이고 일화적인 기록을 남겼다.[2] 평민들도 도교를 실천했으며, 그들의 의례에는 종종 중국 도교 신에 대한 기원이 포함되었다.[1] 이러한 기록들은 한국인들이 불멸을 위해 내단을 수행하도록 장려하기 위해 쓰였지만, 한국 사회의 유지와 보호에 있어서 한국 산속 은둔자 및 토착 신선의 역할을 재강조함으로써 한국 종교사의 의미를 재해석하고 넓혔다.[2]

6. 근현대의 도교

조선 왕조 말기 이후 도교는 한국 왕실, 유교, 불교뿐만 아니라 사회 전체로부터 소외되었다. 이러한 역사로 인해 오늘날 한국에는 소수의 도교 신자만이 존재한다.

도교는 전통적인 한국의 세계관에 흡수되었는데, 이 세계관에서는 무속, 유교, 불교, 도교적 요소들이 매우 밀접하게 얽혀 있어 종종 학자만이 어느 것이 어느 것인지 구별할 수 있다.[2]

도교 부흥의 증거는 단전호흡, 동학, 국선도에서 찾아볼 수 있다. 비록 "도교"라는 용어가 사용되지 않더라도, 용어, 기술, 목표는 분명히 도교적이다.[2] 도교의 특징인 한자 ''수''(壽, 장수)와 ''복''(福, 복)은 오늘날에도 숟가락에서 베갯잇에 이르기까지 많은 일상 용품을 장식한다. 특히 산과 관련된 많은 지명은 강력한 도교의 영향을 받았다.

도교 상징인 태극은 대한민국 국기에 등장하며,[4] 천도교는 조선민주주의인민공화국에서 더 큰 존재감을 가진 한국 종교이며, 천도교 신자들은 천도교청우당에 의해 정치적으로 대표된다.

2013년 12월부터 2014년 3월까지 국립중앙박물관에서는 "한국의 도교 문화: 행복으로 가는 길"이라는 전시회를 개최했다. 이 전시회에는 이전 왕조와 왕국에서 온 수백 점의 도교 예술 작품과 기타 유물이 전시되었다. 전시회에 전시된 몇 안 되는 주목할 만한 유물 중 하나는 백제 금동대향로였다.

현대 한국의 도교 단체들은 종종 천사도의 믿음에서 큰 영감을 얻으며, 때로는 무속 및 고대부터 현재까지 이어져 온 기타 한국 고유 종교 관습과 융합한다.[1]

'''일제 강점기'''

일제강점기에는 여러 새로운 종교들이 등장했는데, 그 중 묘련사(妙蓮社)와 법련사(法蓮社)가 도교 계열에 속한다. 법련사는 100여 명이 결집한 단체로, 초기에는 불교적 성격을 띠었으나 점차 관성제군(關聖帝君)·문창제군(文昌帝君)·부우제군(孚佑帝君)을 모시는 도교적 성격으로 변화하였다.

부우제군은 중국의 여순양(呂純陽)이 신선이 된 것으로, 《천둔(天遁)의 검법(劍法)》이라는 악귀를 물리치는 비법과 《용호금단(龍虎金丹)의 비문(秘文)》이라는 불로장생약을 만드는 심오한 비법을 전수받고 둔갑술을 할 수 있었다고 전해진다. 12세기 중엽에 성립한 중국의 전진교(全眞敎)는 여순양을 종조로 모시는데, 이러한 신앙이 한국에 전래된 것이 부우제군 신앙이다. 이 신선 신앙은 수선(水仙)·지선(地仙) 신앙으로 확대되기도 했다.

'''현대'''

해방 이후 1950년대에 중국의 도교의 한 파가 한국에 전래되었고, 한국 국내에서도 도교 단체들이 생겨났다.[7] 오늘날 한국에는 중국 계열을 잇는 도교 단체들과 한국 국내에서 발생한 도교 단체들이 있는데, 전자는 중국식 의례와 교리에, 후자는 불교, 유교, 무가 혼합된 교리에 유교식 의례를 중심으로 삼고 있다.[7]

집단으로서의 도교는 다른 종교 집단과 같이 사회 표면에 뚜렷하게 부각되지는 않으나, 민간 신앙에서의 도교적 요소는 매우 짙다.[7] 조선의 세시 풍속에서 설날에 신다, 울루의 모습을 도부(桃符)에 그려 문에 걸어 흉악한 귀신을 쫓았다는 풍습은 도교의 황제가 악귀를 막기 위해 대문에 세웠다는 데서 유래한다.[7] 유두날에 창포를 사용하는 것은 도교에서 단오날에 창포술을 마시고 악귀를 방어한다는 신앙에 근거를 둔 것이며, 태산5악이나 3신 신앙에서 태산, 5악, 3신은 모두 도교의 주요한 신들이다.[7]

도교 교학의 벽곡 신앙은 민간 신앙에서의 생식, 장생 신앙에 통하고, 복이 신앙도 신흥 종교에서 단사를 청수로 먹는 것과 일치한다.[7] 죽지 않고 화천한다는 신앙도 다분히 도교적이다.[7]

1990년대 중화인민공화국과의 수교가 재개된 후 용문파, 현무파 등의 기공 보급을 중심으로 종교 활동을 하는 사람들이 생겼다.

6. 1. 일제 강점기

일제강점기에는 여러 새로운 종교들이 등장했는데, 그 중 묘련사(妙蓮社)와 법련사(法蓮社)가 도교 계열에 속한다. 법련사는 100여 명이 결집한 단체로, 초기에는 불교적 성격을 띠었으나 점차 관성제군(關聖帝君)·문창제군(文昌帝君)·부우제군(孚佑帝君)을 모시는 도교적 성격으로 변화하였다.부우제군은 중국의 여순양(呂純陽)이 신선이 된 것으로, 《천둔(天遁)의 검법(劍法)》이라는 악귀를 물리치는 비법과 《용호금단(龍虎金丹)의 비문(秘文)》이라는 불로장생약을 만드는 심오한 비법을 전수받고 둔갑술을 할 수 있었다고 전해진다. 12세기 중엽에 성립한 중국의 전진교(全眞敎)는 여순양을 종조로 모시는데, 이러한 신앙이 한국에 전래된 것이 부우제군 신앙이다. 이 신선 신앙은 수선(水仙)·지선(地仙) 신앙으로 확대되기도 했다.

6. 2. 현대

해방 이후 1950년대에 중국의 도교의 한 파가 한국에 전래되었고, 한국 국내에서도 도교 단체들이 생겨났다.[7] 오늘날 한국에는 중국 계열을 잇는 도교 단체들과 한국 국내에서 발생한 도교 단체들이 있는데, 전자는 중국식 의례와 교리에, 후자는 불교, 유교, 무가 혼합된 교리에 유교식 의례를 중심으로 삼고 있다.[7]집단으로서의 도교는 다른 종교 집단과 같이 사회 표면에 뚜렷하게 부각되지는 않으나, 민간 신앙에서의 도교적 요소는 매우 짙다.[7] 조선의 세시 풍속에서 설날에 신다, 울루의 모습을 도부(桃符)에 그려 문에 걸어 흉악한 귀신을 쫓았다는 풍습은 도교의 황제가 악귀를 막기 위해 대문에 세웠다는 데서 유래한다.[7] 유두날에 창포를 사용하는 것은 도교에서 단오날에 창포술을 마시고 악귀를 방어한다는 신앙에 근거를 둔 것이며, 태산5악이나 3신 신앙에서 태산, 5악, 3신은 모두 도교의 주요한 신들이다.[7]

도교 교학의 벽곡 신앙은 민간 신앙에서의 생식, 장생 신앙에 통하고, 복이 신앙도 신흥 종교에서 단사를 청수로 먹는 것과 일치한다.[7] 죽지 않고 화천한다는 신앙도 다분히 도교적이다.[7]

1990년대 중화인민공화국과의 수교가 재개된 후 용문파, 현무파 등의 기공 보급을 중심으로 종교 활동을 하는 사람들이 생겼다. 조선 왕조 말기 이후 도교는 한국 왕실, 유교, 불교뿐만 아니라 사회 전체로부터 소외되어, 오늘날 한국에는 소수의 도교 신자만이 존재한다.

도교는 전통적인 한국의 세계관에 흡수되었는데, 이 세계관에서는 무속, 유교, 불교, 도교적 요소들이 매우 밀접하게 얽혀 있다.[2] 도교 부흥의 증거는 단전호흡, 동학, 국선도에서 찾아볼 수 있으며, "도교"라는 용어가 사용되지 않더라도, 용어, 기술, 목표는 분명히 도교적이다.[2] 도교 상징인 한자 ''수''(壽, 장수)와 ''복''(福, 복)은 오늘날에도 숟가락에서 베갯잇에 이르기까지 많은 일상 용품을 장식하며, 산과 관련된 많은 지명은 강력한 도교의 영향을 받았다.

도교 상징인 태극은 대한민국 국기에 등장하며,[4] 천도교는 조선민주주의인민공화국에서 더 큰 존재감을 가진 한국 종교이며, 천도교 신자들은 천도교청우당에 의해 정치적으로 대표된다.

2013년 12월부터 2014년 3월까지 국립중앙박물관에서는 "한국의 도교 문화: 행복으로 가는 길"이라는 전시회를 개최하여, 이전 왕조와 왕국에서 온 수백 점의 도교 예술 작품과 기타 유물을 전시했다. 전시된 유물 중 하나는 불교와 도교의 영향을 많이 받은 백제 금동대향로였다.

현대 한국의 도교 단체들은 종종 천사도의 믿음에서 큰 영감을 얻으며, 때로는 무속 및 고대부터 현재까지 이어져 온 기타 한국 고유 종교 관습과 융합한다.[1]

7. 주요 도교 사상

도교는 민간 신앙을 기반으로 한 중국의 자연 종교이다. 정령 숭배와 신선 사상을 중심으로, 도가 '''·''' 역 '''·''' 음양오행 '''·''' 복서 '''·''' 참위 '''·''' 점성 등의 사상 및 무격(무당과 박수) 신앙이 결합되었고, 불교의 영향을 받아 불로장생과 현세의 복을 추구한다.[7]

이후 교단 체제를 갖춘 교단 도교로 발전하면서, 도교 경전인 《도장》, 도교 사원인 도관, 성직자인 도사 '''·''' 여도사 등의 체계를 갖추었다. 시대에 따라 여러 도교 종파가 생겨났으며, 1910년경 중국에는 140여 개의 종파가 존재했다.[7]

민중 도교는 강한 주술성을 띠며, 고타마 붓다 '''·''' 공자 '''·''' 관음보살 '''·''' 예수 '''·''' 무함마드 '''·''' 관우 '''·''' 토지신 등 다양한 신에 대한 개인적 신앙을 바탕으로 한 보권(寶卷) 계통의 종교이다. 무위교(無爲敎) '''·''' 원돈교(圓頓敎) '''·''' 홍양교(弘陽敎) '''·''' 선천교(先天敎) '''·''' 구궁도(九宮道) '''·''' 금단팔괘도(金丹八卦道) '''·''' 일관도(一貫道) 등이 이에 속하며, 현세이익적 성격을 강하게 띤다.[7]

8. 주요 도교 인물

이규경(1788–?)은 도교에 관한 많은 글을 쓴 실학 학자였다. 화담 서경덕, 매월당 김시습 등이 주요 도교 인물로 언급된다.

9. 도교와 한국 사회

참조

[1]

서적

World Religions: Eastern Traditions

https://www.worldcat[...]

Oxford University Press

[2]

간행물

Session 73: Taoism: The Forgotten Strand in Korea's Religious Heritage

http://aas2.asian-st[...]

Association for Asian Studies, Inc.

[3]

서적

World Religions: Eastern Traditions

Oxford University Press

[4]

웹사이트

The Flag of South Korea

http://worldpopulati[...]

[5]

백과사전

종교·철학 > 한국의 종교 > 한국의 도교 > 한국의 도교〔서설〕

https://ko.wikisourc[...]

글로벌 세계 대백과사전

[6]

사전

수성(壽星)

http://krdic.naver.c[...]

네이버 국어사전

2011-07-07

[7]

백과사전

종교·철학 > 한국의 종교 > 한국의 도교 > 한국도교의 역사 > 한국도교의 역사〔개설〕

https://ko.wikisourc[...]

글로벌 세계 대백과사전

[8]

백과사전

동양사상 > 한국의 사상 > 고려시대의 사상 > 고려시대의 도교사상 > 8선사상

https://ko.wikisourc[...]

글로벌 세계 대백과사전

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com