한국 만화

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

한국 만화는 1909년 이도영의 시사만화 '삽화'를 시작으로, 일제강점기, 한국 전쟁을 거치며 발전해왔다. 1990년대 일본 매체 금지 해제 이후 현대 만화의 예술과 스타일에 영향을 미쳤으며, 2000년대 웹툰의 등장으로 새로운 전환점을 맞았다. 한국 만화는 가로쓰기, 세로쓰기 형식을 모두 사용하며, 웹툰은 스크롤 형식과 컬러 제작이 특징이다. '만화'라는 용어는 일본어에서 유래되었으며, 다양한 장르와 미디어 프랜차이즈로 제작되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 한국의 만화 - 전설의 용자의 전설

카가미 타카야의 판타지 소설 전설의 용자의 전설은 롤랜드 제국을 배경으로 복사안을 가진 주인공 라이너 류트가 용자의 유물을 찾아 떠나는 이야기이며, 만화, 애니메이션, 게임 등 다양한 미디어 믹스로 제작되었다. - 한국의 만화 - 프리스트 (만화)

프리스트는 타락한 대천사 테모자레와 그에 맞서는 불사의 몸을 가진 이반 아이작의 복수극을 그린 만화로, 십자군 전쟁, 이단 심판, 서부 개척 시대를 배경으로 다양한 미디어로 제작되었다.

| 한국 만화 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| 정의 | |

| 만화 | 한국의 만화 |

| 특징 | |

| 어원 | 만화(漫畫)는 한국어에서 만화(漫畵)를 지칭하는 용어이다. "만화"라는 용어는 일본의 "만화"와 중국의 "만화"와 동일한 한자를 사용한다. |

| 설명 | 일반적으로 한국의 만화는 만화와 유사한 특징을 가지고 있다. 만화는 인쇄물 또는 온라인 매체에 게재되는 다양한 형식의 만화 및 카툰을 포함한다. "만화"는 "만화"라는 단어의 한국어 발음이다. |

| 종류 | |

| 형식 | 웹툰 |

| 역사 | |

| 기원 | 한국의 만화는 한국 미술의 오랜 역사를 가지고 있다. 한국의 만화의 기원은 조선 시대로 거슬러 올라갈 수 있다. 당시에는 풍자와 사회 비평을 담은 그림들이 인기를 끌었다. |

| 발전 | 20세기 초, 한국은 일본의 영향을 받아 현대적인 만화가 등장하기 시작했다. 일제강점기를 거치면서 만화는 민족의식 고취와 저항의 수단으로 활용되기도 했다. 대한민국 건국 이후에는 다양한 장르의 만화가 등장하며 대중적인 인기를 얻었다. |

| 현재 | 현재 한국의 만화는 웹툰이라는 새로운 형태로 발전하여 전 세계적으로 인기를 얻고 있다. 웹툰은 스마트폰 등의 모바일 기기에 최적화된 세로 스크롤 형식의 만화이다. |

| 참고 | 한국만화박물관 |

| 용어 비교 | |

| 일본 만화 | 만화 |

| 중국 만화 | 만화 |

2. 역사

일제강점기에 한국은 일본의 영향을 받아 일본어와 문화적 요소가 유입되었다.[11] '만화'라는 용어는 1920년대부터 사용되기 시작했다.[12] 1920년대 중반, 대부분의 신문이 폐쇄되면서 정치 및 사회 만화는 사라지고 유머와 어린이 대상 만화가 주를 이루었다.[13]

1948년 대한민국 수립 이후 정치 만화가 다시 등장했다. 김용환은 1948년 한국 최초의 만화 잡지 '만화행진'을 창간했으나, 당국의 불승인으로 곧 폐간되었다.[15]

한국 전쟁 동안 만화는 대중의 사기를 높이는 데 활용되었다. 1950년대와 1960년대에는 만화의 인기가 높아지면서 순정만화, 명랑만화 등 다양한 장르가 등장했다. 만화방과 만화 카페가 등장하여 만화에 대한 긍정적 분위기가 조성되었다.[16] 그러나 정부는 검열법을 시행하고 만화 유통 독점 체제를 만들어 만화를 더욱 검열했다.[17]

1990년대에는 일본 매체 금지가 해제되면서 한국 만화는 현재의 예술과 스타일에 영향을 받았다. 북한에서도 만화가 등장했다.

2000년대 초, 한국 경제 붕괴로 인해 대부분의 만화가 온라인으로 옮겨갔다. 웹툰은 웹(web)과 카툰(cartoon)의 합성어로, 2000년 8월 8일 촐리안에 의해 처음 만들어졌다.[18] 웹툰은 인터넷에서 무료로 이용 가능하며,[19] 엄격한 검열 규제를 피할 수 있어 창작자들에게도 유리했다.[20] 아마추어 작가들이 자유롭게 작품을 게시할 수 있는 환경이 마련되었다.[18]

2014년 WEBTOON의 글로벌 웹사이트와 모바일 앱이 출시되어 전 세계적으로 인기를 얻었다. TopToonPlus와 같은 한국 웹툰 회사들은 글로벌 서비스를 제공하며, 웹툰과 같은 플랫폼은 사람들이 만화를 읽고 직접 창작할 수 있는 기회를 제공한다.[22]

2. 1. 도입기 (1909년 ~ 1945년)

현대 한국 만화의 시작은 1909년 6월 2일 창간된 《대한민보》 창간호에 실린 '삽화'라는 이름의 1칸 시사만화였다. 이 그림은 화가 이도영이 그렸다.[80] 1909년 9월 미국에서 발행된 《신한민보》에는 해화(諧畫)라는 이름으로 만화가 실렸다.

1883년 10월 30일, 대한민국 최초의 신문인 한성순보가 발행되었고, 이후 다른 신문들이 뒤따랐다. 이 신문들에는 기사를 해설하는 삽화가 실렸지만, 만화는 게재되지 않았다. 1909년 6월 2일에 발행된 대한민보 지상에 처음으로 "삽화"가 등장했다. 서울 출신의 화가 이도영|李道榮한국어(1884년-1933년 또는 1885년-1934년)의 "삽화"는 주로 당시 한국 지식인에 대한 풍자와 민중 계몽을 주제로 한 목판화였다. "남의 숭내"라는 작품에서는 서양 문화를 겉모습만 모방하는 당시 지식인의 모습이 프록코트 차림의 원숭이로 희화화되었다. 1910년의 한일 병합으로 대한민보는 폐간되었고, 이도영의 "삽화"는 1년 만에 종료되었지만, 신문 등에서는 이 희화가 '100년 이상의 역사를 가진 한국 만화의 첫 작품'으로 소개되고 있다.[70][71]

1920년대에는 여러 신문에 만화가 연재되면서 만화의 형식이 다양해졌다. 주요 사건들은 다음과 같다.

- 1920년 4월 《동아일보》에 천리구(千里駒) 김동성이 '그림이야기'라는 이름으로 4칸 만화를 한국 최초로 발표했다.

- 1923년 2월 김동성은 《동명》에 〈만화 그리는 법〉을 발표했다. 만화 창작 이론의 효시이며, 또한 ‘만화’라는 용어의 시작이다.

- 1923년 5월 《동아일보》에 투고 만화를 게재하기 시작했다. 신문만화 현상 공모의 효시이다.

- 1924년 10월 13일 김동성에게 만화를 배운 동양화가 심산(心汕) 노수현이 4칸 만화 〈멍텅구리 헛물켜기〉를 《조선일보》에 연재하였다. 멍텅구리 헛물켜기는 김동성이 기획하고 줄거리는 이상협과 안재홍이 구성하였다. 4칸 만화 및 연재만화, 분업적 만화 창작의 효시이다. 만화로는 처음으로 영화로 각색되었다.[81] 일제강점기인 1924년 조선일보에 게재된 노수현의 연재 4컷 만화 '멍텅구리헛물켜기'에서 처음으로 조선인 작가의 만화에 말풍선이 사용되었다.

- 1925년 1월 안석주가 한국 최초의 아동만화 〈씨동이의 말타기〉를 《어린이》에 실었다.

- 1925년 2월 《매일신보》 시사·풍자해학 만화를 현상 모집한다.

- 1925년 5월 안석주와 김복진이 주도하여 한국 최초의 만화가 모임 《조선만화 구락부》를 결성한다.

- 1927년 6월 안석주가 1칸 만화에 글을 곁들인 형식의 〈만문만화〉를 《신문춘추》에 연재한다.

- 1930년 4월 김동성이 잡지 《학생》에 5회에 걸쳐 〈만화 입문〉이라는 만화 강좌를 연재한다.

1910년부터 1945년까지 한국은 일본 제국의 일부였으며, 이 시기에 일본어와 문화적 요소가 한국 사회에 유입되었다.[11] 라는 용어는 1920년대에 만화에 적용되면서 한국에서 널리 사용되기 시작했다.[12] 1920년대 중반까지 대부분의 신문이 폐쇄되면서,[13] 정치 및 사회 만화는 사라지고 유머러스한 삽화와 어린이 대상 만화로 대체되었다.

2. 2. 발전기 (1945년 ~ 1989년)

해방 이후 한국 만화는 본격적으로 발전하기 시작했다. 1948년 김용환은 한국 최초의 만화 잡지인 만화행진을 창간했지만, 표지를 당국이 불승인하여 곧 폐간되었다.[15] 1949년 3월 13일, 주간 만화 잡지 『만화신보』가 창간되어 1년간 지속되었다. 이 잡지에는 김성환, 김용환, 신동헌(신동헌한국어), 김의환(김의환한국어), 이영천(이영천한국어) 등이 주요 만화가로 연재했다.[68]1950년 한국 전쟁이 발발하자, 한국과 북한은 만화를 서로의 진영을 비난하는 선전에 사용했다. 김용환의 '병사 토드리'는 한국 측 병사의 사기를 진작시키는 데 사용되었으며, "딱지만화"(딱지만화한국어)라고 불렸다.[68]

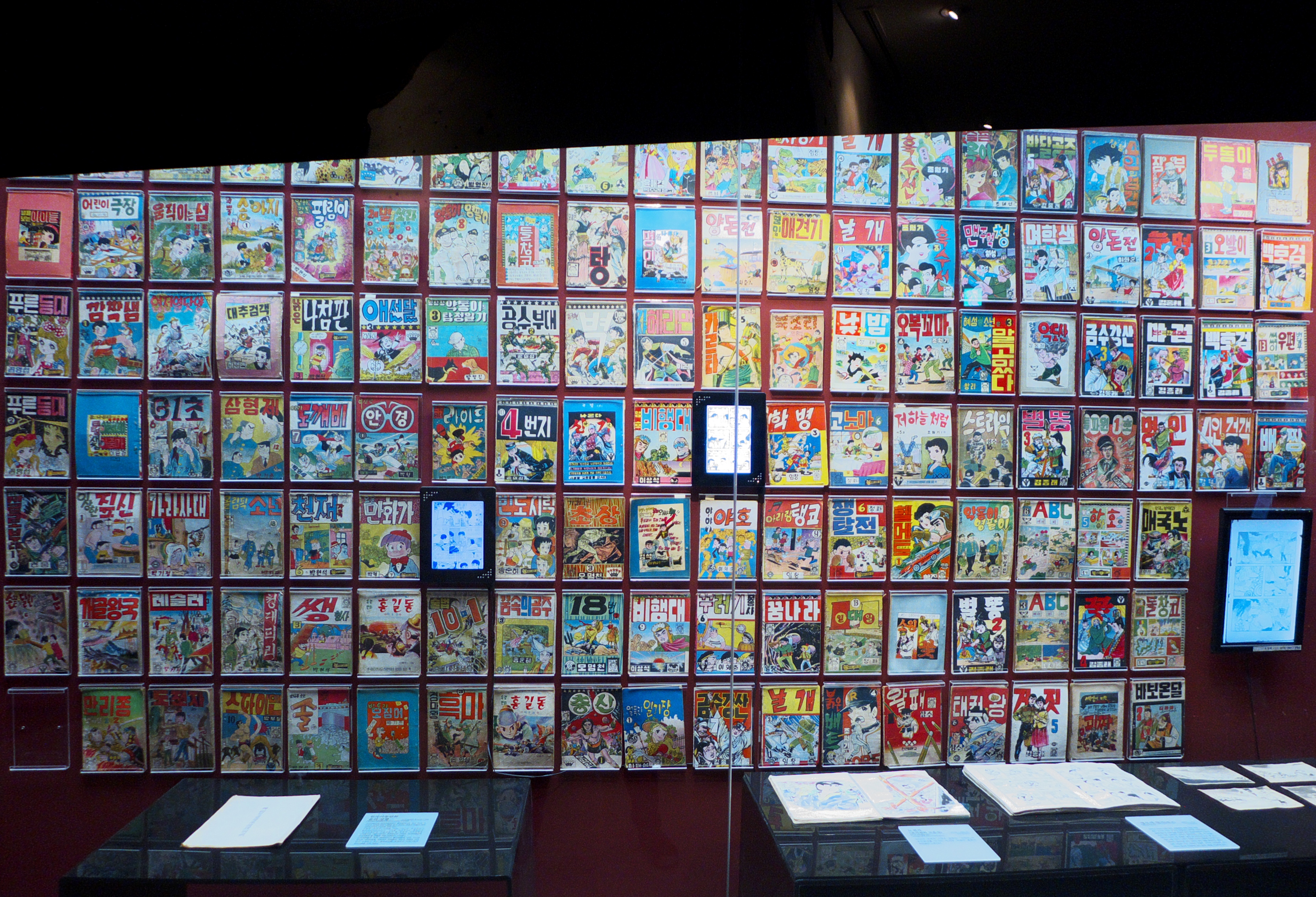

한국 전쟁 휴전 후, 1960년대 중반부터 한국에서는 만화방(만화방한국어)이라 불리는 대본소(만화 대여점)가 유행했다. 박기정이나 김정래(김정래한국어) 등에 의해 길고 복잡한 스토리를 가진 200페이지 정도의 만화 단행본도 발행되었다.[68]

1950년대 말부터 1960년대 초에는 한국 만화가 다양해졌다. 당시 지배적이었던 명랑만화(명랑만화한국어) 외에도 새로운 장르의 만화가 생겨났다. 신동우(신동우한국어), 김산호(김산호한국어), 박기당(박기당한국어) 등은 SF 만화나 판타지 만화를 그리기 시작했고, 박기정은 역사 만화 『폭탄아』(폭탄아한국어)를 집필했다. 권영섭(권영섭한국어), 최상록(최상록한국어), 조원기(조원기한국어), 장은주(장은주한국어) 등은 소녀 대상의 순정만화(순정만화한국어)를 그리기 시작했다.[82] 1950년대는 일본 만화가 유입되어 불법 복제가 시작된 시대이기도 하다.[68]

1961년 5월 16일 군사 쿠데타 이후, 한국 만화와 만화가들에게 엄격한 검열이 가해졌다. 1966년 설립된 합동 출판사는 한국 만화 출판과 유통을 독점했고, 규제 하에 한국 만화의 질은 저하되었다. 일본과의 국교 단절로 일본 해적판 만화 검열이 제외되면서 유통이 활발해졌다.[82] 정병섭 자살 사건의 여파로 1970년대에는 교육에 도움이 되는 만화가 주로 제작되었다.[82]

1972년 일간스포츠에서 고우영의 『임꺽정』이 연재되며 한국 최초의 장편 역사만화가 되었다.[72] 『임꺽정 (소설)』은 1928년부터 10년간 홍명희가 조선일보에 연재한 역사소설을 만화화한 것으로, 이후 『수호지』, 『삼국지』, 『서유기』 등 극화 형식의 성인용 역사만화의 선구자가 되었다. 반공 선전, 반북한 선전, 애국 교육을 목적으로 하는 안보만화(안보만화)도 많이 제작되었다.

1980년대에는 이현세의 공포의 외인구단 등 다양한 장르의 만화가 인기를 끌었다.[82] 북한에서도 만화는 체제 선전 도구로 활용되었다.[84]

2. 3. 도전기 (1990년대 ~ 현재)

1990년대는 본격적인 만화 잡지의 시대였다. 이 시기에는 일본 매체의 유입이 늘어나면서 현대 만화의 예술과 스타일에 큰 영향을 주었다. 1990년대 후반에는 아시아 외환 위기와 청소년 보호법 제정으로 만화 시장이 위축되었고, 많은 만화가들이 대본소를 통해 작품을 발표하게 되었다.[82]2000년대에는 웹툰이 등장하여 한국 만화의 새로운 지평을 열었다. '웹툰'은 웹(web)과 카툰(cartoon)을 합쳐 만든 용어로, 2000년 8월 8일 촐리안에 의해 처음 만들어졌다.[18] 초기에는 "일시적인 유행"이라는 비판도 있었지만, 웹툰은 점차 새로운 만화 스타일로 정착했다. 웹툰은 인터넷에서 무료로 제공되어 독자들에게 큰 인기를 얻었으며,[19] 아마추어 작가들이 자유롭게 작품을 게시할 수 있는 환경을 제공했다.[18] 또한, 엄격한 검열 규제를 피할 수 있다는 장점도 있었다.[20]

웹툰은 기본적으로 주 1회 업데이트되며, 풀 컬러로 그려진다. 편집자의 간섭 없이 작가의 자유로운 창작이 가능하며, 독자들의 반응이 작가에게 직접 전달되어 다양한 창의성을 이끌어냈다. 웹툰의 수입은 열람 횟수에 따라 지급되지만, 잡지 연재에 비해 적은 편이다. 많은 웹툰이 무료로 제공되며, 유료 웹툰도 저렴한 가격으로 이용할 수 있다.

2014년에는 WEBTOON의 글로벌 웹사이트와 모바일 앱이 출시되어 전 세계적으로 인기를 얻었다. LINE Webtoon을 시작한 김준구는 웹툰이 60개 국가에서 사용되고 있으며, 월간 사용자 5,500만 명, 연간 조회수 1,000억 회를 기록했다고 보고했다. TopToon과 같은 한국 웹툰 회사들은 글로벌 서비스를 제공하며, 웹툰과 같은 플랫폼은 사람들이 만화를 읽고 직접 창작할 수 있는 기회를 제공한다.[22]

3. 특징

만화는 한국어가 일반적으로 가로쓰기로 쓰이기 때문에 영어 책과 마찬가지로 왼쪽에서 오른쪽으로 가로로 읽는다. 하지만 세로쓰기로 된 만화도 존재한다.[2] 웹툰은 페이지별 구성이 아닌 스크롤에 맞춰 구성되는 경향이 있으며, 인쇄 만화와 달리 컬러로 제작되는 경우가 많다.[3]

만화의 그림체는 독특한 특징을 가지고 있다. 등장인물의 신체 비율은 현실적인 반면, 얼굴은 비현실적으로 묘사되는 경우가 많다. 의상과 배경 또한 매우 상세하게 묘사된다. 웹툰은 인쇄 만화에 비해 대화가 단순하다는 특징을 갖는다.[4]

4. 용어 및 영향

라는 용어는 일본어 漫画일본어[5](가타카나: マンガ일본어; 히라가나: まんが일본어)에서 유래되었으며, '변덕스러운 또는 즉흥적인'을 의미하는 漫 (man)과 '그림'을 의미하는 画 (ga)의 두 한자로 구성된다.[6][7] 같은 한자를 쓰는 중국어 (漫画중국어) 역시 '만화'를 의미하며, 이들 단어는 동족어로서[9] 그 역사와 영향은 서로 얽혀 있다.

원래 라는 용어는 18세기 중국 문인화에서 사용되었고, 19세기 후반 일본에서 "만화"를 의미하는 데 사용되면서 漫画일본어라는 용어가 인기를 얻었다. 이후 漫画중국어와 만화()는 각각 중국어와 한국어에서 '만화'를 의미하게 되었다.

영어권에서 와 라는 용어가 사용되는 것은 일본 만화의 국제적인 성공에 크게 기인한다. 전통적으로 만화//는 넓은 의미에서 희극적인 그림과 유사한 의미를 가졌지만, 영어에서는 일반적으로 일본 만화의 영향을 받은 만화 시리즈를 지칭한다.

일제강점기 동안 일본 만화는 에 큰 영향을 미쳤으며,[10] 이는 일본 만화 산업이 성장하여 해외로 수출되기 시작하면서 더욱 강화되었다. 들은 일본 만화의 유입으로 예술성과 내용 면에서 많은 영향을 받았다.[10]

5. 작품의 종류

대한민국의 만화는 내용에 따라 여러 종류로 나뉜다. 일반적으로 다음과 같이 분류할 수 있다.

| 종류 | 설명 | 예시 |

|---|---|---|

| 명랑만화 | 주로 어린이들을 대상으로 하며, 밝고 유쾌한 내용으로 웃음을 주는 만화 | |

| 순정만화 | 주로 여성 독자들을 대상으로 하며, 사랑과 로맨스를 다루는 만화 | 캔디 캔디, 베르사유의 장미 (해적판) |

| SF 만화 | 과학적인 상상력을 바탕으로 미래 세계나 우주를 배경으로 하는 만화 | 로보트 태권 V |

| 모험만화 | 주인공이 역경을 헤쳐나가며 모험을 하는 내용의 만화 | |

| 스포츠만화 | 운동 경기를 소재로 하여, 주인공의 성장과 도전을 그리는 만화 | |

| 역사만화 | 역사적 사건이나 인물을 다루는 만화. 극화 형식의 성인용 역사만화도 있다. | 고우영의 『임꺽정』[72] (한국 최초의 장편 역사만화) |

| 교육·홍보만화 | 특정 정보를 전달하거나 교육적인 내용을 담은 만화 | |

| 시사만화 | 사회적 사건이나 정치적 이슈를 풍자하고 비판하는 만화. 보통 신문이나 잡지에 1컷 또는 4컷 형식으로 연재된다. |

작품에 따라서는 여러 속성을 함께 가지고 있는 경우도 있다.

출간 경로에 따라서는 신문, 잡지에 연재되는 연재만화와 대본소나 출판사에서 기획하여 출간되는 단행본으로 나뉜다. 인터넷을 통해 출판되는 만화는 웹툰이라고 부른다. 대상 연령에 따라 아동용과 성인용으로, 분량에 따라 장편과 단편으로 구분하기도 한다.

6. 한국의 대표적인 출판사

1997년부터 같은 해에 제정된 「청소년 보호법」에 의해 만화가 청소년에게 유해한 것으로 지정된 것과 아시아 외환 위기의 경기 악화가 강한 영향을 미쳤다.[1] 만화 출판사나 서점에서의 취급이 현저하게 감소했기 때문에, 많은 만화가가 직업을 잃었고, 시장 전체의 축소로 이어졌다.[1] 만화 잡지를 사지 않게 된 독자는 대본소에서 해결하게 되었고, 대본소 만화가 각 출판사에서 잇따라 간행되었다.[1]

7. 미디어 프랜차이즈

한국 만화는 애니메이션, 드라마, 영화 등 다양한 미디어로 제작되고 있다. '아기공룡 둘리'와 '날아라 슈퍼보드'는 1980년대 후반과 90년대 초반에 애니메이션으로 제작되어 큰 인기를 얻었다.[44] 2000년대에는 '풀 하우스'(2004)와 '궁'(2006)이 드라마로 제작되어 인기를 끌었다.[51][54]

다음은 만화 작품을 텔레비전 드라마, 웹 드라마, 영화 등으로 각색한 목록이다.

| 제목 | 작가 | 형식 | 초연 | 비고 | 참고 |

|---|---|---|---|---|---|

| 멍텅구리 헛물켜기 (멍텅구리 헛물켜기|멍텅구리 헛물켜기한국어) | 이상협, 안재홍, 노수현 | 영화 | 1926 | [28] | |

| 고바우 (고바우|고바우한국어) | 김성환 | 영화 | 1958 | [28] | |

| 왈순 아지매 (왈순 아지매|왈순 아지매한국어) | 정운경 | 영화 | 1963 | [28] | |

| 거꾸리군과 장다리군 (거꾸리군과 장다리군|거꾸리군과 장다리군한국어) | 김성환 | 영화 | 1977 | [28] | |

| 각시탈 (각시탈|각시탈한국어) | 허영만 | 영화 | 1978 | [29] | |

| 애니메이션 영화 | 1986 | [30] | |||

| TV 드라마 | 2012년 5월 30일 | 각시탈 SPC 팬 엔터테인먼트 KBS N | [31] | ||

| 우주 흑기사 (우주 흑기사|우주 흑기사한국어) | 허영만 | 애니메이션 영화 | 1979 | [32] | |

| 외인구단 (외인구단|외인구단한국어) | 이현세 | 영화 | 1986년 8월 2일 | [33][34] | |

| 퇴역전선 (퇴역전선|퇴역전선한국어) | 허영만 | TV 드라마 | 1987년 9월 14일 | MBC 방영 | [35] |

| 아기공룡 둘리 (아기공룡 둘리|아기공룡 둘리한국어) | 김수정 | 애니메이션 | 1987년 10월 7일 – 1989 | 대원미디어 KBS 방영 | [36] |

| OVA | 1995 | 투니버스 | [37] | ||

| 애니메이션 영화 | 1996년 7월 24일 | 둘리나라, 서울무비 | [38] | ||

| 애니메이션 | 2009년 1월 8일 | SBS, 투니버스 방영 | [39] | ||

| 카멜레온의 시 (카멜레온의 시|카멜레온의 시한국어) | 허영만 | TV 드라마 | 1988년 5월 14일 | [40] | |

| 영심이 (열네 살 영심이|열네 살 영심이한국어) 영심이 (영심이|영심이한국어) | 배금택 | 영화 | 1990년 7월 29일 | [41] | |

| 애니메이션 | 1990년 10월 5일 | 대원미디어 KBS 방영 | [42] | ||

| TV 드라마 | 2023년 5월 15일 | 더 그레이트 쇼, MODT 스튜디오 ENA 방영 | [43] | ||

| 날아라 슈퍼보드 (날아라 슈퍼보드|날아라 슈퍼보드한국어) | 허영만 | 애니메이션 | 1990년 8월 15일, 1991, 1992, 1998, 2001 | 한호흥업 KBS1 방영 | [44] |

| 아스팔트 사나이 (아스팔트 사나이|아스팔트 사나이한국어) | 허영만 | TV 드라마 | 1995년 5월 17일 | SBS 방영 | [45] |

| 48+1 | 허영만 | 영화 | 1995년 11월 4일 | [46] | |

| 비트 (비트|비트한국어) | 허영만 | 영화 | 1997년 5월 3일 | [47] | |

| 미스터 Q | 허영만 | TV 드라마 | 1998년 5월 20일 | SBS 방영 | [48] |

| 누들누드 (누들누드|누들누드한국어) | 양영순 | OVA | 1998년 10월, 1999 | 서울무비 | [49] |

| 우리는 길 잃은 작은 새를 보았다 (우리는 길 잃은 작은 새를 보았다|우리는 길 잃은 작은 새를 보았다한국어) | 황미나 | TV 드라마 | 1999년 4월 19일 | KBS2 방영 | [50][51] |

| 신암행어사 (신암행어사|신암행어사한국어) | 윤인완과 양경일 | 애니메이션 영화 | 2004년 12월 4일 | Oriental Light and Magic와 Character Plan | [52] |

| 풀 하우스 (풀하우스|풀 하우스한국어) | 원수연 | TV 드라마 | 2004년 7월 14일 | 김종학 프로덕션 | [51] |

| 망치 (망치|망치한국어) | 허영만 | 애니메이션 영화 | 2004년 8월 6일 | [53] | |

궁 ("궁" 또는 "8. 한국 만화가

이도영, 김동성, 노수현, 안석주, 김용환, 김성환, 신동우, 고우영, 김산호, 박기정, 이현세, 허영만, 김수정, 강풀(강도영) 등 수많은 만화가들이 한국 만화의 발전에 기여했다. 참조

[1]

웹사이트

Mangaka

http://www.mangaka.c[...]

2009-03-02

|