한미상호방위조약

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

한미상호방위조약은 1953년 미국과 대한민국이 체결한 상호 방위 조약이다. 이 조약은 양국 간의 평화적 분쟁 해결, 외부 무력 공격 시 상호 협의, 태평양 지역에서의 무력 공격 시 자국의 헌법 절차에 따른 행동을 규정한다. 또한, 미국의 육해공군을 대한민국 영토 내에 배치할 권리를 부여하며, 무기한으로 유효하고 일방의 통보로 종료할 수 있다. 조약 체결은 한국 전쟁 휴전 협상과 맞물려 이루어졌으며, 이승만 대통령의 적극적인 요구가 반영되었다. 한미상호방위조약은 한미 관계를 동맹 수준으로 격상시키고 주한 미군의 주둔을 가능하게 했으며, 한국 경제 성장에 기여했다. 그러나, 주한미군 주둔 비용 분담, 불평등 조약 논란, 전시 작전통제권 전환 문제 등과 관련하여 비판과 논란이 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1953년 체결된 조약 - 한국 군사 정전에 관한 협정

한국 군사 정전에 관한 협정은 1953년 7월 27일 한국 전쟁의 교전을 중단하기 위해 체결되었으며, 군사분계선 설정, 비무장 지대 형성, 포로 교환 등의 내용을 포함하고 남북한 간의 적대 행위 중단과 휴전을 목표로 하지만 평화 협정으로 대체되지 못하고 현재까지 유지되며 유효성과 관련하여 논란이 있다. - 1953년 체결된 조약 - 발칸 협약 (1953년)

발칸 협약 (1953년)은 유고슬라비아, 그리스, 터키가 체결한 정치 협약으로, 유고슬라비아를 서방 영향력 아래 두고 발칸 지역 안정을 도모하며 회원국 간 분쟁의 평화적 해결, 상호 방위, 방어 능력 강화를 목표로 했으나, 키프로스 분쟁과 소련과의 관계 개선 시도로 결속력이 약화되었다. - 1953년 발효된 조약 - 유럽 인권 조약

유럽 인권 조약은 유럽 평의회가 제정한 국제 조약으로, 기본적인 인권과 자유를 보장하고 유럽 인권 재판소를 통해 국가를 상대로 소송을 제기할 수 있는 구제 절차를 제공하지만, 사회권 보장에 대한 부족 등 한계점도 존재한다. - 1953년 발효된 조약 - 동등보수 협약

동등보수 협약은 국제노동기구 회원국 간 동일 가치 노동에 대한 동등한 보수를 보장하기 위한 협약이며, 2022년 10월 기준 174개국이 비준했다. - 군사조약 - 군사정보보호협정

군사정보보호협정은 국가 간 군사 정보를 공유하기 위한 협정이며, 대한민국은 35개국과, 미국은 60개국 이상과 체결했다. - 군사조약 - 한일군사정보보호협정

한일군사정보보호협정은 대한민국과 일본이 북한의 핵과 미사일 위협에 대한 공동의 우려 속에서 안보 협력을 증진하기 위해 체결한 군사 정보 공유 협정으로, 한때 종료되기도 했으나 현재는 운용이 정상화되어 유지되고 있다.

| 한미상호방위조약 | |

|---|---|

| 조약 정보 | |

| |

| 조약 명칭 | 대한민국과 미합중국간의 상호방위조약 |

| 로마자 표기 | Daehanmingukgwa Mihapcheokgukgan-ui Sanghobangwijo-yak |

| 영문 명칭 | Mutual Defense Treaty Between the United States and the Republic of Korea |

| 유형 | 군사 동맹 |

| 서명일 | 1953년 10월 1일 |

| 서명 장소 | 워싱턴 D.C. |

| 발효일 | 1954년 11월 18일 |

| 당사국 | |

| 언어 | 영어 한국어 |

| 조약 내용 | |

| 내용 | 미국과 대한민국 간의 군사 동맹 |

| 관련 정보 | |

| 위키소스 | 대한민국과 미합중국간의 상호방위조약 |

| 외부 링크 | 미국과 대한민국 상호방위조약 원문 (영어) 미한상호방위조약 (번역문) 미한상호방위조약 |

2. 조약의 내용 (Provisions of the treaty)

한미상호방위조약은 총 6개의 조항으로 구성되어 있다. 각 조항의 주요 내용은 다음과 같다.

| 조항 | 내용 |

|---|---|

| 제1조 | 양국 간 분쟁의 평화적 해결 및 무력 사용 자제 |

| 제2조 | 외부 위협 시 상호 협의 및 억제력 유지/개발 |

| 제3조 | 태평양 지역 내 무력 공격 시 공동 대응 |

| 제4조 | 주한미군 주둔 허용 |

| 제5조 | 조약 비준 및 발효 |

| 제6조 | 조약의 유효 기간 및 종료 조건 |

2. 1. 제1조

당사국들은 상호 관련될 수 있는 모든 국제 분쟁을 국제 평화 및 안보와 정의가 위태롭지 않은 방식으로 평화적 수단을 통해 해결하고, 국제 관계에서 유엔의 목적이나 당사국이 유엔에 대해 떠맡은 의무와 상반되는 어떠한 방식으로도 무력의 위협이나 사용을 삼가기로 한다.[1]2. 2. 제2조

당사국 중 어느 한쪽이라도 다른 한쪽의 정치적 독립이나 안보가 외부 무력 공격으로 위협받는다고 판단될 때마다, 양 당사국은 함께 협의한다. 양 당사국은 자조와 상호 원조를 통해 개별적으로 그리고 공동으로 무력 공격을 억제할 적절한 수단을 유지하고 개발하며, 본 조약을 이행하고 그 목적을 증진하기 위해 협의와 합의에 따라 적절한 조치를 취한다.[1]2. 3. 제3조

각 당사국은 현재 각각의 행정적 통제하에 있는 영토 또는 그 이후 한 당사국이 다른 당사국의 행정적 통제하에 합법적으로 편입되었다고 인정하는 영토에 대한 태평양 지역에서의 무력 공격이 자국의 평화와 안전에 위험하다는 것을 인식하고, 자국의 헌법 절차에 따라 공동의 위험에 대처하기 위해 행동할 것임을 선언한다.[1]2. 4. 제4조

대한민국은 미국에, 미국은 대한민국에 상호 합의에 따라 결정되는 대한민국 영토 내 및 주변에 미국의 육·해·공군을 배치할 권리를 부여한다.[1]2. 5. 제5조

본 조약은 미국과 대한민국이 각각의 헌법 절차에 따라 비준하며, 비준서가 워싱턴 D.C.에서 교환되는 즉시 발효된다.[1]2. 6. 제6조

본 조약은 무기한 유효하다. 어느 한쪽 당사국이든 다른 당사국에 통보한 지 1년 후에 본 조약을 종료할 수 있다.[1]3. 체결 과정

1953년 6월 17일 이승만 대통령은 브릭스 주한미국대사와 만나 한미상호방위조약의 필요성을 강조했지만, 미국의 소극적인 태도로 진전이 없었다. 미국은 전통적으로 고립주의 외교 정책을 펴왔기 때문에 양자 상호방위조약 체결에 신중했다.[14]

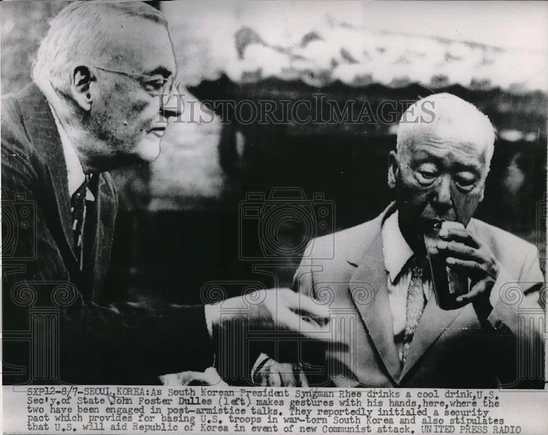

이승만 대통령은 6월 18일 반공포로를 석방하는 강수를 두며 미국을 압박했다.[15][16] 이는 아이젠하워 대통령과 덜레스 국무장관의 비판을 초래했지만, 결국 조약 체결 협상으로 이어졌다.[17]

1953년 8월 8일 서울에서 가조인이 이루어졌고, 10월 1일 워싱턴 D.C.에서 변영태 외무부장관과 덜레스 국무장관의 서명으로 조약이 체결되었다. 그러나 조약 제6조의 유효기간을 두고 이승만 대통령과 미국 간의 이견으로 비준이 지연되다가, 1954년 11월 18일에 원안대로 발효되었다.[18]

3. 1. 배경

1953년 6월 17일 이승만 대통령은 미국 브릭스 대사와 만나 한미상호방위조약의 필요성을 강조하였다. 당시 미국 주도로 한국 전쟁의 휴전 협상이 진행되고 있었는데, 이승만 대통령은 휴전에 앞서 안정적인 국가 안보를 위해 미국에 상호 방위 조약을 요구했다. 하지만 미국의 반응은 좋지 않았다. 미국은 전통적으로 외교 및 안보 정책에서 고립주의를 따랐기 때문이다. 당시 미국과 양자 상호방위조약을 맺은 국가는 필리핀 밖에 없었다.[14]

1950년 6월, 한국 전쟁이 조선반도에서 발발하면서 미국과 소련을 중심으로 한 냉전은 본격화되었다. 1953년 7월 유엔군, 북한, 중국 간에 일시적인 휴전이 이루어졌지만, 남북한은 화해하지 않았고, 전쟁 재발의 위험성은 여전히 존재했다.

1950년 1월 체결된 '''한미상호방위조약'''은 대한민국 국군(한국군)에게 북진을 방지하기 위한 부족한 병력만을 제공하여, 조선인민군(북한군)의 남침을 막을 능력이 전혀 없었다. 이러한 반성을 바탕으로 새롭게 체결된 조약은 한미 양국의 집단방위 동맹을 맺는 동시에 대한민국 국군의 병력 증강을 목표로 했다. 또한 당시 유엔군으로 활동했던 주한미군의 한국 내 주둔을 허용했다.

3. 2. 미군 포로 송환에 비협조

당시 한국 전쟁에 대한 휴전 협상이 진행되고 있었고, 이승만은 휴전 없이 북진통일을 원하고 있었다. 미국은 이러한 이승만의 입장에 동조하지 않았으며, 휴전협정을 조속히 맺길 희망하고 있었다. 상호방위조약에 대한 진전이 극히 미미하자 이승만은 조약 체결에 대한 압박으로 6월 18일 약 2만 5천명의 반공 포로들을 석방시켰다.[15][16] 이러한 이승만의 급작스런 조치는 당시 진행되고 있었던 휴전협정 체결을 무산시킬 수도 있는 조치였는데, 이는 한미상호방위조약을 강력히 요구하는 이승만 대통령의 승부수였다. 당시 아이젠하워 대통령은 이승만에게 '약속 파괴'라며 비판했고, 덜레스 국무장관도 마찬가지 의도로 '이승만 제거'의 필요성을 검토하기도 했다.[17]3. 3. 정전협정 체결 후 조약 체결

1953년 8월 3일부터 협상에 들어가 1953년 8월 8일 서울에서 최종안을 가조인하였다. 이승만은 이에 크게 만족하여 "한미상호방위조약이 성립됨으로써 우리는 앞으로 여러 세대에 걸쳐 많은 혜택을 받게 될 것이다. 이 조약이 있기 때문에 우리는 앞으로 번영을 누릴 것이다. 한국과 미국의 이번 공동조치는 외부 침략으로부터 우리를 보호함으로써 우리의 안보를 확보해 줄 것이다."라는 성명서를 발표하였다.[18]1953년 10월 1일 워싱턴 D.C.에서 대한민국의 변영태 외무부장관과 미국의 존 포스터 덜레스 국무장관이 서명하였지만, 이후 비준서 교환은 순조롭지 않았다. 전문과 6개조로 이루어진 상호방위조약 가운데 제6조가 문제였다. 제6조는 "본 조약은 무기한으로 유효하다. 어느 당사국이든지 타 당사국에 통고한 후 1년 후에 본 조약을 종지시킬 수 있다"고 되어 있었다. 이승만은 이 조항에 불만을 품고 '무한정'을 요구했고, 미국 측은 미·필리핀상호방위조약에 유효기간을 정한 규정이 있음을 들어 반대 의견을 표시하여 비준이 지체되었으나,[18] 결국 제6조는 원안대로 1954년 11월 18일에 발효되었다.

4. 조약 체결 이전 한미 관계 (US - ROK relationships prior to the Mutual Defense Treaty)

미국과 한국 간 최초의 조약은 1882년 조미수호통상조약(평화, 친선, 통상 및 항해 조약)으로 체결되었다. 이 조약은 미국과 조선 왕조 간에 체결되었으며, 그 이듬해인 1883년 첫 번째 미국 외교관이 한국에 파견되어 1910년 일본의 식민 지배가 시작될 때까지 지속된 보다 공고한 동맹 관계를 구축했다.[2] 제2차 세계 대전 후 연합국의 승리 이후, 한국은 남북으로 분단되었고, 각각 미국과 소련이라는 두 세계 강대국의 지원을 받았다.[2] 1949년 미국은 다시 한국과의 관계를 맺었고, 1950년 북한의 남침으로 한국 전쟁이 발발했다.[2]

5. 조약의 영향 (Effects of the treaty)

1953년 10월 1일 한미상호방위조약이 체결되면서 이승만 정권은 북진통일론을 통해 최대의 성과를 얻게 되었다.[19][20][21] 이 조약은 대한민국과 미합중국 간의 정치, 사회, 경제적 관계에 큰 영향을 미쳤으며, 현재까지도 그 영향이 이어지고 있다. 조약 체결 직후, 한국 전쟁은 종식되었고[3], 28,500명의 주한미군 병력이 한국에 주둔하게 되었다.[3]

1950년 6월, 한국 전쟁 발발과 함께 미국과 소련을 중심으로 한 냉전이 본격화되었다. 1953년 7월 유엔군, 북한, 중국 간에 휴전이 이루어졌지만, 남북한 간의 화해는 이루어지지 않았고 전쟁 재발의 위험성은 여전히 남아 있었다.

5. 1. 한국의 경제 성장

한미상호방위조약 체결은 미국과 한국 양국의 경제에 큰 영향을 미쳤다. 이 조약으로 인해 한국 경제는 급격하게 성장했는데,[3] 이는 다른 미국의 동맹 관계에서는 찾아보기 힘든 사례이다.[3] 1953년 조약 체결 당시 한국인의 부는 미국인의 10% 수준이었으나, 2015년에는 70% 수준까지 증가했다.[3] 이러한 급격한 경제 성장은 한국의 기술 혁신에 대한 기대치를 변화시켰다.[3] 조약 체결 이전에는 한국이 기술적으로 미국에 의존했지만, 경제력이 커지면서 자체 방위 기술 개발의 필요성이 커졌다.[3]5. 2. 군사적 영향

한미 관계는 한미상호방위조약 체결을 통해 동맹 수준으로 격상되었으며, 주한 미군이 한반도 이남에 주둔하게 되었다. 이로 인해 평시 작전통제권 및 전시 작전통제권이 미군에게 넘어가게 되었고, 한국 전쟁이 휴전 상태로 지속되면서 주한 미군 지위 협정이 체결되는 등 오늘날까지 그 영향이 이어지고 있다.1950년 1월 체결된 한미상호방위조약 당시 대한민국 국군(한국군)은 북진을 막기 위해 적은 병력만을 지원받았고, 조선인민군(북한군)의 남침을 저지할 능력이 부족했다. 이러한 반성을 바탕으로 새롭게 체결된 조약은 한미 양국의 집단 방위 동맹을 맺고 대한민국 국군의 병력 증강을 목표로 했다. 또한, 당시 유엔군으로 활동했던 주한미군의 한국 내 주둔을 허용했다.

1950년 7월부터 유엔군에 위임되었던 한국군의 작전 지휘권은[9] 1978년 11월 한미연합사령부 설치와 함께 작전통제권(Operational control영어)이 이양되었다.[10] 1993년 12월에는 평시 작전통제권이 대한민국 국군으로 이양되었으나, 유사시에는 한국군이 한미연합사령부의 지휘를 받도록 되어 있었다. 전시 작전통제권은 2012년 4월 한미연합사령부에서 대한민국 국군으로 이양될 예정이었으나,[11] 북한 정세 악화로 인해 2015년 12월,[12][10] 그리고 2020년대 중반까지 연기되었다.[13]

6. 한국의 조약에 대한 인식 (South Korean beliefs about the treaty)

조약 체결 후, 많은 한국인들은 미국이 조약을 지키지 않을 것이라고 믿었고, 이는 한국과 미국 사이의 긴장을 고조시켰다. 닉슨과 카터 대통령 시절 미군 철수는 이러한 불신을 더욱 강화했다.[5] 1980년에는 박정희를 지지하는 미군 병력이 많다는 인식이 퍼지면서 또 다른 문제가 발생했다.[5]

오바마 행정부 시절인 2009년, 백악관은 양국 관계의 미래 지향점을 담은 공동 비전 성명을 발표했다. 이 성명은 한미상호방위조약이 한국과 미국 간 협력의 기반임을 강조했다.[6] 양국 정부는 안보뿐만 아니라 경제, 정치, 사회 문제 등 다양한 분야에서 협력을 확대해 나갈 것을 밝혔다.

6. 1. 핵 문제

핵무기 출현 이후, 한미상호방위조약은 핵전쟁 위협으로부터의 보호에 더 중점을 두게 되었다. 2014년 설문 조사에서 한국인의 52.2%는 북한이 먼저 핵 공격을 할 경우 미국이 핵무기로 보복할 것이라고 믿었다.[7] 반면, 한국인의 61.3%는 한국 자체 핵무기 보유가 필요하다고 응답했다.[7]7. 비판 및 논란

(이전 출력이 비어있었으므로, 수정할 내용이 없습니다. 원본 소스가 제공되면 해당 내용을 바탕으로 위키텍스트를 작성하겠습니다.)

참조

[1]

웹사이트

Mutual Defense Treaty Between the United States and the Republic of Korea; October 1, 1953

http://avalon.law.ya[...]

Lillian Goldman Law Library

2016-07-27

[2]

웹사이트

U.S. Relations With the Republic of Korea

https://www.state.go[...]

2021-03-20

[3]

서적

Global allies : comparing US alliances in the 21st century

http://worldcat.org/[...]

ANU Press

[4]

논문

The Korean Armistice and the End of Peace: The US-UN Coalition and the Dynamics of War-Making in Korea, 1953–76

https://muse.jhu.edu[...]

2013

[5]

웹사이트

Excerpt: The US–South Korea Alliance

https://www.cfr.org/[...]

2021-04-04

[6]

웹사이트

Joint vision for the alliance of the United States of America and the Republic of Korea

https://obamawhiteho[...]

2009-06-16

[7]

논문

Continuity Amidst Change: The Korea – United States Alliance

ANU Press

2017-06-28

[8]

웹사이트

米韓相互防衛条約とは

https://kotobank.jp/[...]

2021-10-05

[9]

웹사이트

作戦統制権問題

https://www.ide.go.j[...]

[10]

웹사이트

戦時作戦統制権移管の米韓合意

https://kotobank.jp/[...]

知恵蔵2010

[11]

웹사이트

戦時作戦統制権の移譲及び連合司令部の解体

https://overseas.mof[...]

2012-04-17

[12]

웹사이트

2015年12月に戦時作戦統制権をアメリカ軍から韓国軍に移管する事で合意

http://dictionary.ch[...]

2015-12

[13]

뉴스

米韓、戦時作戦統制権移譲を再延期 韓国国防相「20年代半ば」

https://web.archive.[...]

産経ニュース

2015-10-09

[14]

서적

이승만의 일본을 벗기다

두두리

[15]

논문

반공포로의 석방과 국민형성의 딜레마 : 김광주의 『석방인(釋放人)』을 중심으로 :김광주의 『석방인(釋放人)』을 중심으로

https://www.dbpia.co[...]

2011-11

[16]

논문

한국전쟁 시기 이승만의 반공포로석방과 한미교섭

https://www.dbpia.co[...]

2009

[17]

서적

이승만과 1950년대의 한미동맹

책세상

[18]

서적

한미상호방위조약과 한미행정협정

중앙일보사

1953-08

[19]

웹인용

북진통일론 (北進統一論)

https://encykorea.ak[...]

한국학중앙연구원

2024-03-01

[20]

웹인용

이승만기념관 - 건국대통령 업적과 연구자료 제공

http://xn--zb0bnwy6e[...]

2024-06-02

[21]

논문

이승만 정권의 북진통일론과 냉전외교정책

https://www.dbpia.co[...]

1994-06

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com