허버트 스펜서

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

허버트 스펜서는 1820년 영국에서 태어난 철학자이자 사회학자이다. 그는 진화론을 우주의 보편적인 원리로 보고, 사회에도 적용하여 사회진화론을 주장했다. 스펜서는 사회를 군사 사회와 산업 사회로 구분하고, 개인의 자유와 시장 경제를 옹호하는 고전적 자유주의 사상을 펼쳤다. 그의 저서로는 『사회정역학』, 『종합철학체계』, 『교육론』 등이 있으며, 1870~80년대에 전 세계적으로 큰 영향력을 얻었으나, 말년에는 보수적인 견해로 바뀌었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 섹스 긍정주의 - 아나키즘과 성 문제

아나키즘과 성 문제는 아나키스트들이 국가, 자본주의, 가부장적 권위, 성적 억압에 저항하며 자유로운 성적 관계를 통해 개인의 자유와 평등을 추구하는 정치철학, 성적 자유, 젠더, 퀴어 이론 간의 관계를 탐구하는 주제이다. - 영국의 수사학자 - 프랜시스 베이컨

프랜시스 베이컨은 엘리자베스 1세와 제임스 1세 시대의 영국의 철학자, 정치가, 변호사, 작가로서, 법무장관 및 대법관을 역임했으나 부패 혐의로 실각했고, 귀납적 방법론과 과학적 방법론을 제시하여 과학혁명에 영향을 미쳤으며, 유토피아적 이상향을 제시하는 등 다양한 분야에서 업적을 남겼다. - 영국의 수사학자 - 스티븐 툴민

영국의 철학자, 작가, 교육자인 스티븐 툴민은 논증 분석을 위한 툴민 모델 개발, 절대주의와 상대주의 비판, 현대성에 대한 독자적인 시각 제시 등으로 알려져 있으며 그의 연구는 윤리학, 과학철학, 수사학, 커뮤니케이션학 등에 영향을 미쳤다. - 기능주의 - 니클라스 루만

니클라스 루만은 독일의 사회학자로, 자기생산 개념을 도입한 사회 시스템 이론을 정립하여 사회를 의사소통 네트워크로 규정하고 기능적 분화와 복잡성 감소를 통해 사회 시스템의 작동 방식을 설명했으며, 그의 이론은 추상성과 인간 소외 문제에 대한 비판을 받기도 한다. - 기능주의 - 탤컷 파슨스

탤컷 파슨스는 미국의 사회학자로서 구조 기능주의 이론, 행위 이론, 사회 시스템 이론 등을 제시하며 사회를 분석하고, 사회학 발전에 크게 기여했다.

| 허버트 스펜서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| 이름 | 허버트 스펜서 |

| 출생일 | 1820년 4월 27일 |

| 출생지 | 더비, 더비셔, 잉글랜드 |

| 사망일 | 1903년 12월 8일 |

| 사망지 | 브라이턴, 서식스, 잉글랜드 |

| |

| |

| 철학적 사상 및 활동 | |

| 주요 사상 | 사회 다윈주의 적자생존 사회 유기체 평등한 자유의 법칙 대안은 없다 |

| 주요 저서 | 사회 정학 (1851) 개인 대 국가 (1884) |

| 지역 | 서양 철학 |

| 시대 | 19세기 철학 |

| 학파/전통 | 고전적 자유주의 |

| 주요 관심사 | 인류학 생물학 진화 자유방임주의 실증주의 심리학 사회학 공리주의 |

2. 생애

허버트 스펜서는 빅토리아 시대 영국의 대표적인 사회학자이자 정치철학자이다. 그는 사회학과 정치철학 외에도 인류학, 생물학, 심리학, 교육학 등 여러 분야에 걸쳐 방대한 저술을 남겼으며, 특히 당시 태동하던 진화론을 사회 현상에 적용한 사회 진화론의 대표적인 인물로 알려져 있다.[83] 한국에서는 주로 사회 진화론의 시조로 인식되는 경향이 있다.

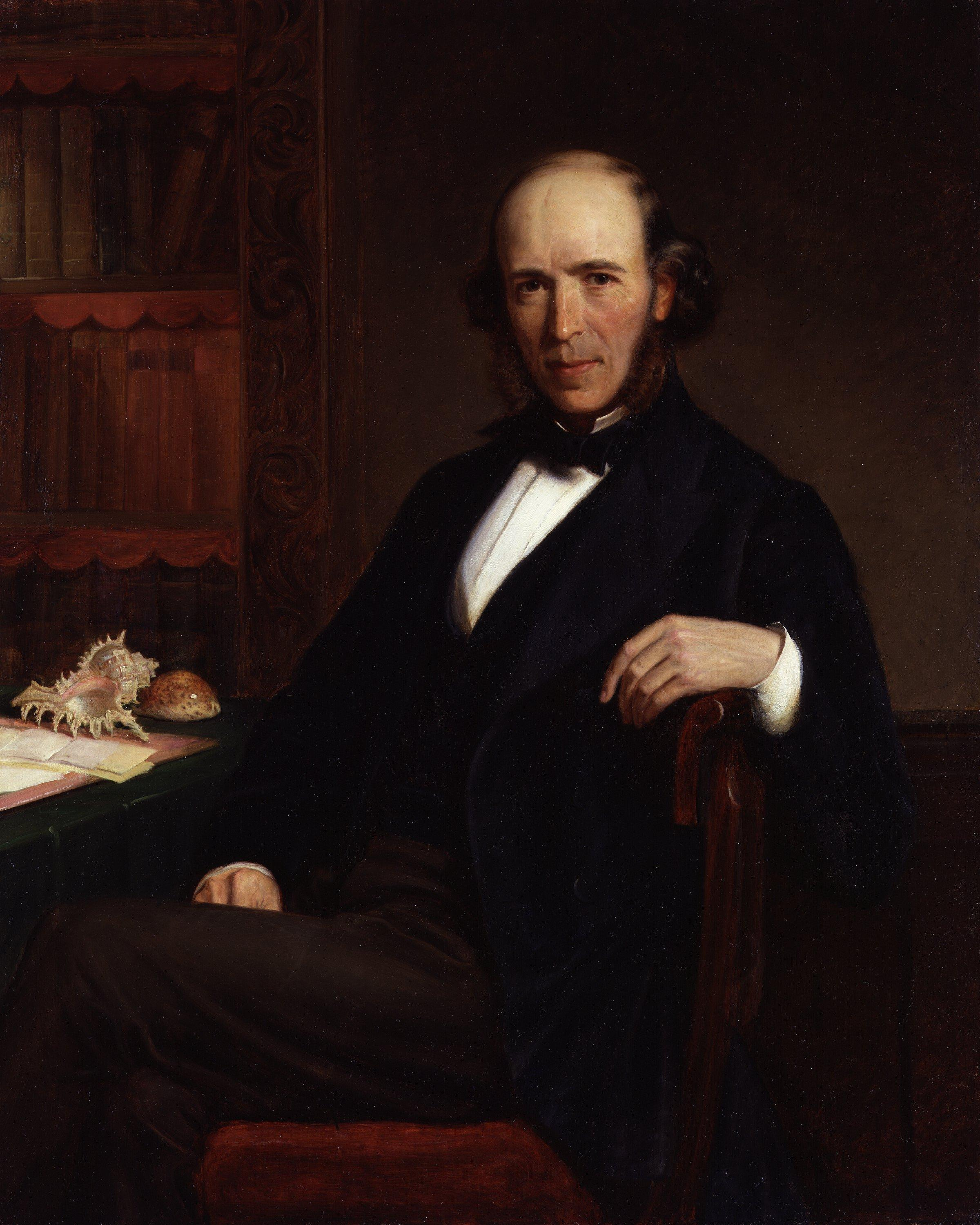

초기에는 철도 기술자로 일하며 지역 신문에 글을 기고했고, 이후 자유 무역을 옹호하는 잡지 《이코노미스트》의 부편집장을 지냈다. 1851년 첫 저서 《사회 정학(Social Statics)》을 출판하여 명성을 얻었으며, 이 책에서 그는 인류가 진보함에 따라 사회 상태에 더 잘 적응하게 되고 국가의 역할은 점차 줄어들 것이라고 예측했다. 삼촌의 유산을 상속받은 후에는 경제적 안정을 바탕으로 전업 작가의 길을 걸었다.

스펜서는 《심리학 원리(Principles of Psychology)》(1855), 《생물학 원리(Principles of Biology)》(1864) 등을 통해 인간의 심리와 생물 현상 역시 보편적인 자연법칙, 특히 진화의 원리에 따라 설명될 수 있다고 주장했다. 그는 1858년부터 생물학, 심리학, 사회학, 윤리학 등 모든 학문 분야를 '진화'라는 단일한 원리로 통합하려는 방대한 '종합 철학 체계(System of Synthetic Philosophy)' 저술에 착수하여 1896년에 완결했다.[66] 이 과정에서 그는 자연 선택 개념을 사회 현상에 적용한 적자 생존(survival of the fittesteng)[83]이라는 용어를 만들었으며, 사회를 생물 유기체에 비유하는 사회 유기체설을 주장했다. 도덕적으로는 공리주의를 지지하였다.

그의 사상은 당대에 큰 영향력을 발휘하여 1870년대에는 영국에서 가장 유명한 사상가 중 한 명이 되었고, 그의 저작은 유럽과 북미는 물론 동아시아에도 소개되어 국제적인 명성을 얻었다. 일부 학자들은 19세기 사상계에서 스펜서의 위상을 20세기의 버트런드 러셀에 비견하기도 한다.

그러나 그의 진화론에 대한 이해는 단순화되거나 오해된 측면이 많다는 평가를 받으며,[83] 사회 진화론적 관점은 우생학이나 인종주의를 정당화하는 데 악용될 수 있다는 점에서 오늘날 많은 비판을 받고 있다. 또한 말년에는 건강 문제와 심기증을 겪었으며, 정치적으로는 점차 보수화되어 초기에 지지했던 여성 참정권에 반대하는 등 변화된 모습을 보이기도 했다. 그럼에도 불구하고 평생 제국주의와 군사주의에는 반대하는 입장을 유지했다. 그는 1903년 83세의 나이로 사망했다.

2. 1. 초기 생애와 교육 ( ~ 1837)

허버트 스펜서는 1820년 4월 27일 영국 더비셔주(Derbyshire) 더비(Derby)에서 태어났다.[6] 그의 아버지 윌리엄 조지 스펜서(William George Spencer)는 메소디즘(Methodism)에서 퀘이커(Quakerism)로 옮겨간 종교적 비국교도였으며, 아들에게 모든 형태의 권위에 대한 반대 정신을 심어주려 했다. 아버지는 요한 하인리히 페스탈로치(Johann Heinrich Pestalozzi)의 진보적인 교육 방법을 따르는 학교를 운영했고, 찰스 다윈(Charles Darwin)의 할아버지인 에라스무스 다윈(Erasmus Darwin)이 1783년에 설립한 과학 학회인 더비 철학 학회(Derby Philosophical Society)의 서기이기도 했다.[6]스펜서는 아버지로부터 경험 과학 교육을 받았고, 더비 철학 학회 회원들을 통해 에라스무스 다윈과 장바티스트 라마르크(Jean-Baptiste Lamarck)의 초기 진화론 개념을 접했다. 처음에는 아버지의 방침에 따라 학교 교육을 받지 않고 가정에서 교육받았으나, 이후 영국 배스(Bath) 근처 힌턴 차터하우스(Hinton Charterhouse)의 목사이자 삼촌인 토마스 스펜서(Thomas Spencer) 목사[7]에게 교육을 받았다. 삼촌은 그에게 수학과 물리학, 그리고 쉬운 텍스트를 번역할 수 있을 만큼의 라틴어(Latin)를 가르쳐 그의 제한적인 정규 교육을 완성시켰으며, 확고한 자유 무역과 반국가주의적 정치 견해도 심어주었다. 이러한 교육 외에 스펜서는 주로 독학(Autodidacticism)으로 지식을 습득했는데, 좁게 집중된 독서와 친구 및 지인과의 대화를 통해 이루어졌다.[8]

1837년, 17세의 나이로 런던-버밍햄 철도의 철도 기사로 일하기 시작했다.

2. 2. 철도 기술자 및 작가 활동 (1837 ~ 1853)

1837년, 17세의 스펜서는 런던-버밍햄 철도 회사에서 토목 기술자로 일하기 시작했다. 이 시기는 철도 호황기로, 그는 기술자로 일하면서 남는 시간에 자유주의적이고 급진적인 성향의 지방 신문에 글을 기고하는 등 저술 활동을 병행했다. 1843년에는 첫 저작인 The Proper Sphere of Government|정부의 적정 영역영어을 출판했다.[63]1848년부터 1853년까지는 자유 무역을 지지하는 잡지인 이코노미스트의 부편집장으로 활동했다.[64] 부편집장 재직 중이던 1851년, 출판인 존 챕먼을 통해 첫 주요 저서인 『사회 정학(Social Statics)』을 출간했다. 이 책에서 스펜서는 인류가 사회생활의 요구에 점진적으로 적응해감에 따라 국가의 역할은 결국 소멸할 것이라고 예측하며 자유방임주의적인 시각을 드러냈다.

출판인 챕먼은 스펜서를 자신의 살롱에 소개했고, 이를 통해 스펜서는 존 스튜어트 밀, 해리엇 마티노, 조지 헨리 루이스, 조지 엘리엇(메리 앤 에번스) 등 당시 런던의 주요 진보적 사상가들과 교류하게 되었다.[9] 스펜서는 조지 엘리엇과 잠시 연인 관계를 맺기도 했으며, 훗날 '다윈의 불독'으로 불리게 되는 생물학자 토머스 헨리 헉슬리를 이 모임에 소개하기도 했다. 또한 에번스와 루이스와의 교류를 통해 밀의 『논리학 체계』와 오귀스트 콩트의 실증주의를 접하게 되었는데, 이는 그의 사상 발전에 중요한 계기가 되었다.[62]

1853년, 삼촌으로부터 유산을 상속받아 경제적 안정을 확보한 스펜서는 이코노미스트의 부편집장직을 그만두고 전업 작가의 길을 걷게 되었다.

2. 3. 전업 작가로서의 활동과 종합 철학 체계 구축 (1853 ~ 1896)

1853년 삼촌의 유산을 상속받아 경제적으로 안정되자 《이코노미스트》 부편집장 직을 그만두고, 이후 전적으로 집필에만 몰두하게 되었다.[64]1855년 두 번째 저서인 《심리학 원리(Principles of Psychology)》를 출판했다.[10][66] 이 책에서 그는 인간의 정신 또한 자연법칙의 지배를 받으며, 이는 일반 생물학의 틀 안에서 발견될 수 있다고 보았다. 이는 개인뿐 아니라 종족 전체에도 적용되는 발달적 관점을 제시했으며,[10] 존 스튜어트 밀의 결합주의 심리학과 골상학 이론을 조정하려는 시도였다.[10] 그는 반복되는 사상의 연합이 뇌 조직에 구체화되고, 이것이 라마르크주의적 사용-유전 메커니즘을 통해 다음 세대로 전달될 수 있다고 주장했다.[11] 그러나 이 책은 초기에 큰 성공을 거두지 못했고, 초판 251부 중 마지막 부수가 팔리는 데 6년이 걸렸다.[11]

스펜서의 심리학에 대한 관심은 자연법칙의 보편성을 확립하려는 더 근본적인 관심에서 비롯되었다.[12] 그는 오귀스트 콩트처럼 우주의 모든 현상을 보편적 법칙으로 설명하고자 했으나, 진보적 발전과 동일시한 단일한 '진화'의 원리를 발견할 수 있다고 믿는 점에서 콩트와 달랐다. 1858년, 스펜서는 진화의 원리가 생물학, 심리학, 사회학, 윤리학 등 모든 분야에 적용됨을 증명하려는 '종합 철학 체계(System of Synthetic Philosophy)'의 구상을 발표했다. 이 방대한 작업은 그의 남은 생애 대부분을 차지하게 된다.

이 시기 스펜서는 《간섭론(Over-Legislation)》(1853),[63] 《과학의 기원(The Genesis of Science)》(1854)[63] 등 여러 저술을 발표했다. 특히 1857년 발표한 《진보-그 법칙과 원인(Progress: Its Law and Cause)》에서는 유기체와 사회 발달의 법칙이 '동질성에서 이질성으로' 나아가는 것임을 주장했다.[63][66] 또한 교육론의 일부인 《지식의 가치》(1859)에서는 과학 교육의 중요성을 강조하며 존 러스킨, 라파엘 전파, 마이클 패러데이, 존 틴달, 토마스 헨리 헉슬리 등의 견해를 인용했다.[63]

1862년부터 '종합 철학 체계' 시리즈의 첫 권인 《제1원리(First Principles)》를 시작으로[66] 《생물학 원리(Principles of Biology)》(1864-1867),[67] 《심리학 원리(Principles of Psychology)》 개정판(1870-1872),[66] 《사회학 원리(Principles of Sociology)》(1876-1896), 《윤리학 원리(Principles of Ethics)》(1879-1893) 등을 차례로 발간하여 1896년에 이르러 전 10권의 체계를 완결했다.[66] 이 시리즈를 통해 그는 자연, 생물, 인간 사회를 관통하는 보편 원리로서 '진화'를 제시했으며,[66] 진화를 "일관성 없고 불명확한 동질성이 일관성 있고 명확한 다양성으로 변화하는 것"으로 정의했다.[66] 이는 '적자생존'과 '사회 유기체설' 등의 개념으로 구체화되었다.[83]

특히 《사회학 원리》 집필을 위해 스펜서는 1867년부터 여러 연구자를 고용하여 세계 각 민족의 사회, 문화, 역사에 대한 방대한 자료를 수집하고 이를 《기술 사회학(Descriptive Sociology)》 시리즈로 출판하는 대규모 프로젝트를 진행했다.[66][65] 이 자료는 사회학 논의의 기초로 활용되었다. 또한 1873년에는 사회학 연구 방법론과 연구를 저해하는 편견(애국주의 등)을 다룬 《사회학 연구(The Study of Sociology)》를 출판하여 미국 사회학 발전에 큰 영향을 미쳤다.[66][70]

이러한 왕성한 저술 활동으로 스펜서는 1870년대에 이르러 당대 가장 영향력 있는 사상가 중 한 명으로 부상했다.[13] 그의 저작들은 생전에 독일어, 프랑스어, 러시아어, 일본어, 중국어 등 여러 언어로 번역되어 유럽과 북미 등지에서 널리 읽혔으며,[13] 특히 미국에서 큰 인기를 얻어 에드워드 L. 유먼스 등의 도움으로 출판이 이루어졌다.[68] 그는 아테네움 클럽이나 토마스 헨리 헉슬리, 존 틴달, 존 러벅 등이 참여한 X 클럽과 같은 학술 및 사교 모임의 일원이 되어 과학계 내에서도 영향력을 확보했다.[13]

2. 4. 말년과 죽음 (1896 ~ 1903)

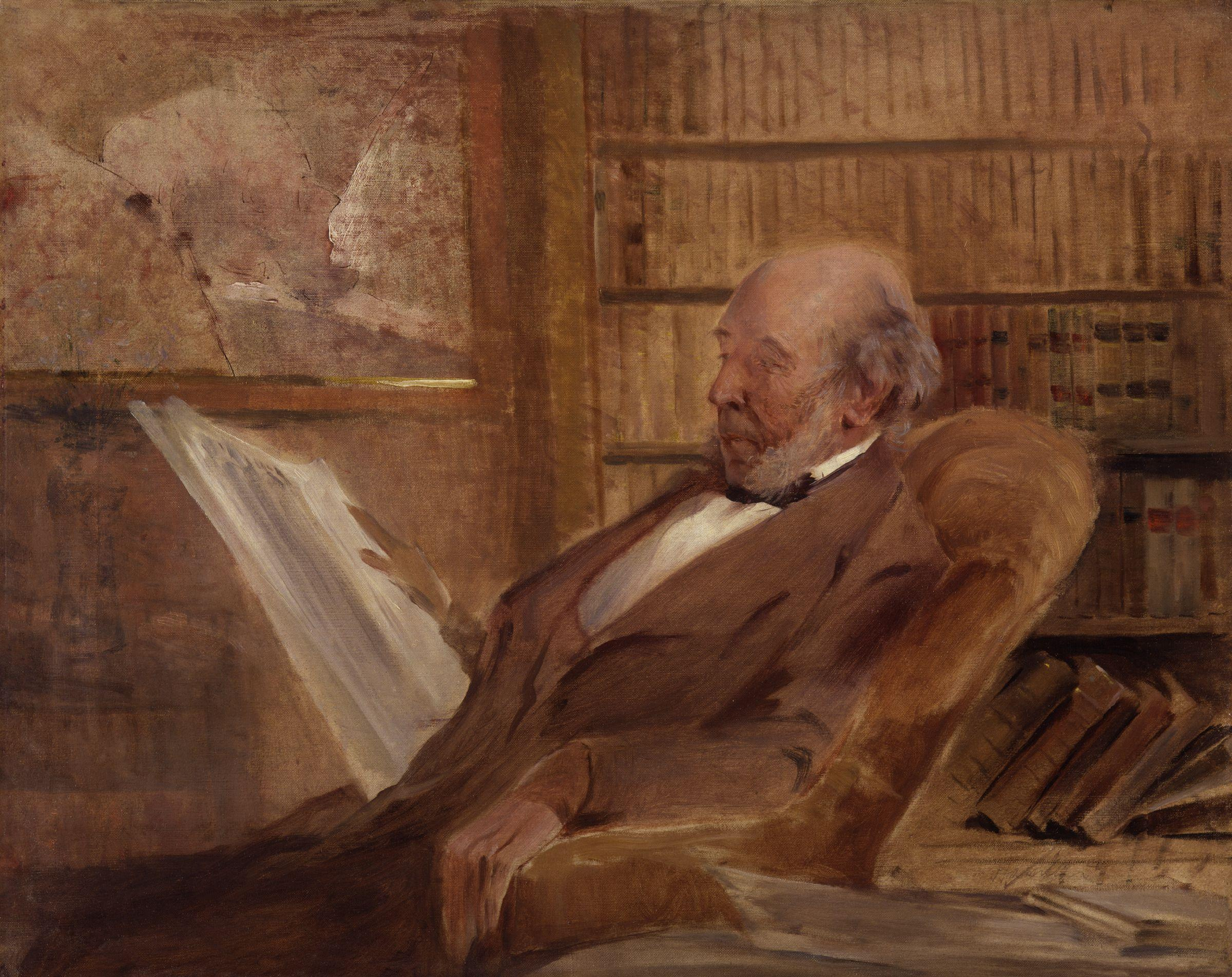

1896년, 스펜서는 40년에 걸쳐 집필한 '종합 철학 체계' 시리즈를 완결했다.[66] 그러나 그의 삶의 마지막 수십 년은 커지는 환멸과 고독으로 특징지어졌다. 그는 평생 결혼하지 않았으며, 1855년 이후로는 건강 염려증[14]에 시달리며 의사들도 진단하지 못하는 고통과 질병을 끊임없이 호소했다.[15] 신경이 극도로 예민하여 헉슬리와의 과학적 논쟁조차 피할 정도였다.[16]1890년대에 이르러 독자들은 점차 그를 외면했고, 가까운 친구들도 세상을 떠났으며, 스펜서 자신도 그의 철학의 핵심이었던 진보에 대한 믿음을 의심하기 시작했다. 이 시기 그의 정치적 견해는 점점 보수적으로 변해갔다. 초기에 『사회 정학』에서 여성과 어린이의 투표권까지 주장했던 급진적 민주주의자였던 그는, 1880년대 이후 여성 참정권의 강력한 반대자가 되었다. 또한 윌리엄 에워트 글래드스톤 행정부 내의 움직임을 '사회주의'로 간주하며 비판했고, 자유와 재산 방위 동맹과 손잡고 지주들의 입장을 옹호하기도 했다. 이러한 보수적 시각은 그의 저서 ''국가 대 인간''에 잘 나타나 있다.

그러나 스펜서는 평생에 걸쳐 제국주의[17]와 군사주의[17]에 반대하는 입장을 견지했다. 특히 보어 전쟁에 대한 그의 신랄한 비판은 영국 내에서 그의 인기를 떨어뜨리는 요인이 되기도 했다.[17]

학문적 업적을 인정받아 1883년에는 미국철학회 회원으로 선출되었고,[18] 1902년에는 사망 직전 노벨 문학상 후보로 지명되기도 했으나 수상에는 이르지 못했다. 그는 건강 악화에도 불구하고 말년까지 받아쓰기를 통해 저술 활동을 이어갔으며, 1903년 83세의 나이로 세상을 떠났다. 그의 유해는 런던 하이게이트 공동묘지 동쪽에 안장되었는데, 공교롭게도 칼 마르크스의 묘지와 마주 보고 있다. 장례식에서는 인도의 민족주의 운동가 샤얌지 크리슈나 바르마(Shyamji Krishna Varma영어)가 스펜서를 기리는 강좌를 옥스퍼드 대학교에 설립하기 위해 1000GBP를 기부하겠다고 발표했다.[20]

3. 사상

빅토리아 시대에 활동한 허버트 스펜서는 사회학과 정치철학을 중심으로 활동했지만, 인류학과 당시 발전 초기 단계에 있던 진화론을 포함한 생물학 분야에도 중요한 영향을 미쳤다. 한국에서는 주로 19세기 말에서 20세기 초 서유럽에서 유행했던 사회 진화론의 창시자로 알려져 있다.

젊은 시절 철도공으로 일하며 지역 신문에 글을 기고했고, 자유 무역을 지지하는 잡지 ≪이코노미스트≫의 부편집장을 역임했다. 1851년 첫 저서인 ≪사회 정학(Social Statics)≫을 출간하여 인류가 진보함에 따라 사회에 더 잘 적응하게 되고 국가의 역할은 점차 축소될 것이라고 예측했다. 이 책으로 명성을 얻고 경제적 안정을 이룬 후 저술 활동에 전념했다.

1855년에는 ≪심리학 원리(Principles of Psychology)≫를 통해 인간의 심리 역시 자연 법칙의 지배를 받으며, 이는 개인뿐 아니라 사회와 인류 전체에도 적용된다고 주장했다. 이후 철학, 교육학, 심리학, 인류학, 사회학, 정치학 등 다양한 분야에 걸쳐 방대한 저술을 남겼으며, 특히 진화론에 깊은 관심을 보여 ≪생물학 원리(Principles of Biology)≫(1864)를 저술하기도 했다.

스펜서 사상의 핵심은 진화 개념이다. 그는 진화가 우주의 근본 원리라고 보았으며[83], 이를 사회에 적용하여 '적자생존survival of the fittesteng'과 사회를 하나의 유기체로 간주하는 '사회 유기체설'을 주장했다. 그의 진화론적 관점은 현대적 시각에서 비판받기도 하지만, 당대에는 큰 영향력을 발휘했다. 윤리적으로는 공리주의를 지지했다.

그는 발생학, 지질학, 열역학, 진화론 등 당대의 최신 과학 성과를 적극적으로 수용하여 자신만의 독창적인 사상 체계를 구축했으며, 이를 "종합 철학(synthesized philosophyeng)"이라고 명명했다. 이는 기존의 영국 전통 사상인 애덤 스미스나 맬서스 등의 자유 방임주의, 벤담 등의 공리주의를 바탕으로 하면서도 과학적 발견을 통합하려는 시도였다. 또한 그는 자연과학적 현상 너머에는 인간의 이성으로 완전히 파악할 수 없는 형이상학적 실재, 즉 "제1원인(first causeeng)"이 존재한다고 믿었다.

스펜서의 진화 사상은 찰스 다윈의 ≪종의 기원≫ 출판 이전부터 형성되었으며, 오히려 다윈이 스펜서가 사용한 "진화(evolutioneng)"나 "적자생존"과 같은 용어를 이후 사용하게 되는 등 상호 영향을 주었다. 그의 사상은 근대 과학의 발전으로 기존 종교적 믿음이 흔들리던 시기에, 과학적 개념에 기반하면서도 인류의 궁극적인 진보와 완성을 제시하는 대안적 신념 체계로서 많은 사람들에게 호소력을 가졌다.[21] 그는 자연신론과 실증주의를 결합하여, 우주를 움직이는 근본적인 힘은 인간이 완전히 이해할 수 없는 '불가지의 것(the Unknowableeng)'이라고 주장하며 과학과 종교의 조화를 시도했다.

1870년대 스펜서는 영국에서 가장 영향력 있는 사상가 중 한 명으로 자리매김했으며, 그의 사상은 서유럽을 넘어 미국과 동아시아까지 전파되어 세계적인 명성을 얻었다. 특히 미국에서는 1870~80년대에 큰 인기를 끌었다.[68] 그는 방대한 저술 활동을 통해 자신의 사상을 체계화했으며, 대표적으로 『사회학 원리』(Principles of Sociology) 집필을 위해 전 세계의 사회, 문화 데이터를 광범위하게 수집하기도 했다.[66][65]

말년에 스펜서는 주변 친구들의 죽음과 변화하는 정치 상황 속에서 점차 환멸과 고독감을 느꼈으며, 그의 정치적 견해도 보수적으로 변해갔다. 과거 지지했던 여성 참정권에 반대하는 등 초기 사상과는 다른 모습을 보이기도 했다. 평생 독신으로 지냈으며, 원인 불명의 질병에 시달리다가 83세의 나이로 사망할 때까지 저술 활동을 멈추지 않았다. 그의 사상은 고전적 자유주의와 자유지상주의[74] 사상에 영향을 주었으며, 국가 개입 최소화와 개인의 자유를 강조하는 그의 주장은 후대에도 계속해서 논의되고 있다.

3. 1. 진화론

스펜서 사상의 핵심은 진화 사상이다. 그는 사회진화론의 시조로 알려져 있으며, 진화 사상을 제외하면 그의 사상은 애덤 스미스나 맬서스 등의 자유 방임론, 벤담 등의 공리주의의 연장선상에 있다. 그러나 스펜서는 발생학, 지질학, 열역학, 진화론 등 당대의 최신 과학 성과를 적극적으로 받아들여 자신만의 독창적인 진화 사상을 발전시켰고, 이를 "종합 철학(synthesized philosophyeng)"이라 불렀다.스펜서는 진화가 우주의 보편적인 원리라고 생각했다.[83] 그의 진화 사상은 단순성(homogeneityeng)에서 복잡성(heterogeneityeng)으로 나아가는 법칙이 우주 만물에 적용된다는 것이다. 천지 창조, 동식물의 진화, 인류의 진화, 사회의 진화까지 모두 이 법칙을 따른다고 보았다. 환경이 단순함에서 복잡함으로 변화하면서 생물뿐 아니라 인간과 사회도 적응을 통해 복잡해진다고 설명했다. 여기서 단순성과 복잡성은 하등과 고등, 열등과 우등의 개념으로 이어지는데, 이는 진화가 방향성 없는 자연 선택의 결과일 뿐이라고 본 찰스 다윈의 생각과는 차이가 있다. 스펜서는 인간 사회에도 강한 자만이 살아남는다는 '적자 생존survival of the fittesteng'을 주장했으며, 이는 그가 만든 용어이다.[1] 또한 사회를 생물 유기체에 비유하는 '사회 유기체설'을 주장했다.

스펜서의 진화 사상은 다윈의 ≪종의 기원≫(1859) 출판 이전에 이미 형성되기 시작했다. 그는 1857년 "진보: 그 법칙과 원인(Progress: Its Law and Causeeng)"이라는 논문에서 진화론적 관점을 처음 명확히 밝혔고, 이는 이후 ≪새로운 철학 체계의 제1원리(First Principles of a New System of Philosophyeng)≫(1862)의 기초가 되었다. 이 논문에서 그는 콜리지의 "생명의 이론"과 바이어의 배 발생 법칙을 결합한 진화 이론을 제시했다. 스펜서는 다윈의 자연 선택 이론을 접한 후 이를 자신의 체계에 통합했지만, 진화의 주요 메커니즘으로는 장바티스트 라마르크적인 용불용설과 획득 형질의 유전을 더 중요하게 생각했다. 그는 이 메커니즘이 특히 인류의 사회 발전과 같은 "고등" 진화를 설명하는 데 필요하다고 믿었다. 또한 다윈과 달리 진화에는 방향과 최종 목표(평형 상태)가 있다고 주장했다.

스펜서는 진화론을 다양한 분야에 적용했다. ≪생물학 원리(Principles of Biologyeng)≫(1864)에서는 "생리적 단위"라는 가설적 유전 단위를 통해 판제네시스 이론을 제안하기도 했다.[24] ≪심리학 원리(Principles of Psychologyeng)≫(1855, 1872 개정)에서는 인간의 심리 역시 자연 법칙에 지배되며, 의식이 단순한 자동 반응에서 추론 과정으로 진화한다고 보았다. 그는 연합주의 심리학의 관점에서 의식을 관념의 연합으로 설명했으며, 쾌락을 주는 연합은 반복되고 고통을 주는 연합은 버려진다고 하여 에드워드 손다이크의 효과 법칙을 예견했다.[78] 또한 유기체의 적응 과정을 진화론적으로 고찰하여 기능주의 심리학과 비교심리학의 등장을 예견했다는 평가를 받는다.[78]

사회학 분야에서는 ≪사회학 원리(Principles of Sociologyeng)≫(1873~1896) 집필을 위해 방대한 데이터를 수집했다.[66][65] 그는 사회가 생물 유기체처럼 진화하며, 군사적 유형에서 산업적 유형으로 발전한다고 주장했다.[77] 이 과정에서 국가는 진화의 자연적 과정에 간섭해서는 안 되며, 개인의 자유를 최대한 보장해야 한다고 생각했다.[63] 이는 당시 일본의 자유민권운동에 영향을 주기도 했다.[63] 스펜서는 또한 미개 사회의 신앙 발생, 토테미즘, 종교 제도의 진화 등을 인류학적 관점에서 분석했다.[66]

스펜서의 진화론은 당대에 큰 영향력을 미쳤다. "진화(evolution)"와 "적자 생존survival of the fittesteng"이라는 용어는 스펜서에 의해 대중화되었고, 다윈 역시 ≪종의 기원≫ 5판(1869)부터 이 용어들을 사용하기 시작했다. 다윈은 스펜서의 심리학 연구를 높이 평가하며 자신의 저서에서 언급하기도 했다. 스펜서의 사상은 서유럽을 넘어 동아시아에도 소개되었다. 특히 일본의 근대화 과정에서 모리 아리토모, 가네코 켄타로 등에게 영향을 미쳤다. 스펜서는 모리 아리토모에게 일본의 급진적인 서구화 대신 기존 제도를 점진적으로 수정할 것을 충고했으며,[71][63] 가네코 켄타로에게는 일본이 서구 열강과의 조약 개정을 서두르는 것에 대해 진화론적 관점에서 우려를 표하기도 했다.[72]

그러나 스펜서의 진화론은 비판도 받았다. 버트런드 러셀은 스펜서의 이론이 모든 것이 균일한 상태로 향한다는 열역학 제2법칙과 모순될 수 있다고 지적했다.[23] 또한 그의 진화론은 종종 우생학이나 제국주의를 정당화하는 논리로 오용되기도 했으며, 현대 인문사회과학에서는 그의 사회 진화론적 입장이 더 이상 지지받지 못하고 있다. 말년에 스펜서는 여성 참정권에 반대하는 등 점차 보수적인 견해를 보이기도 했다.

3. 2. 사회학

허버트 스펜서는 빅토리아 시대에 활동하며 사회학과 정치철학뿐만 아니라 인류학, 진화론을 포함한 생물학 등 여러 분야에 영향을 미쳤다. 특히 한국에서는 19세기 말에서 20세기 초 서유럽에서 유행했던 사회 진화론의 창시자로 주로 알려져 있다.그는 1851년 첫 저서 ≪사회 정학≫에서 인류가 진보함에 따라 사회 상태에 더 잘 적응하게 되고, 국가의 역할은 점차 축소될 것이라고 예측했다. 이 책을 통해 명성을 얻은 스펜서는 이후 집필에 전념하게 된다. 1855년 출간된 ≪심리학 원리≫에서는 인간의 심리 역시 자연 법칙의 지배를 받으며, 이는 개인뿐만 아니라 사회, 나아가 인류 전체에도 적용된다는 주장을 펼쳤다.

자연 과학에 깊은 관심을 가졌던 스펜서는 진화를 우주의 근본 원리로 보았다.[83] 이를 바탕으로 인간 사회 역시 환경에 더 잘 적응하는 개체나 집단만이 살아남는다는 '적자생존'과 사회를 하나의 유기체로 간주하는 '사회 유기체설'을 주장했다. 그의 진화론에 대한 이해는 현대적 관점에서 비판받는 부분이 많고, 특히 인문사회과학 분야에서 그의 "진화론"적 입장은 더 이상 받아들여지지 않지만, 당대에 그의 사상은 매우 큰 영향력을 발휘했다. 그는 심리학에서는 의식의 진화 과정을 탐구했고, 윤리적으로는 공리주의를 지지했다.

스펜서는 오귀스트 콩트의 초기 실증주의 사회학에 흥미를 느꼈다. 콩트는 사회가 3단계 법칙에 따라 발전한다는 사회문화 진화 이론을 제시했지만, 스펜서는 생물학의 발전에 영향을 받아 콩트 실증주의의 이데올로기적 측면을 비판하고, 생물학, 심리학, 사회학에 보편적으로 적용될 수 있는 자신만의 진화 원리를 바탕으로 사회과학을 재구성하고자 했다. 그는 '사회 구조'라는 용어를 처음 사용한 인물로 평가받는다.

스펜서의 사회학은 진화 개념을 핵심으로 삼아, 종종 사회 다윈주의와 라마르크주의가 혼합된 것으로 묘사되곤 한다. 그러나 이러한 평가는 다소 피상적인 측면이 있다. 그의 정치 및 윤리 저술에는 사회 다윈주의와 통하는 주제가 나타나지만, 사회학 저술의 핵심은 사회적 성장과 분화 과정이 어떻게 사회 조직의 복잡성을 증대시키는가에 맞춰져 있다.[25]

그는 사회 발전을 단순하고 미분화된 동질적 상태에서 복잡하고 분화된 이질적 상태로 나아가는 진화 과정으로 설명했다. 이를 토대로 두 가지 사회 유형, 즉 군사 사회와 산업 사회 이론을 발전시켰다.

- 군사 사회: 계층적 질서와 복종 관계를 중심으로 조직되며, 단순하고 미분화된 특징을 보인다.

- 산업 사회: 자발적 계약에 기반한 사회적 의무를 특징으로 하며, 복잡하고 고도로 분화된 사회이다.

스펜서는 사회를 하나의 '사회 유기체'로 개념화하고, 이 유기체가 보편적인 진화 법칙에 따라 더 단순한 상태에서 더 복잡한 상태로 발전한다고 보았다. 산업 사회는 그가 ≪사회 정학≫에서 제시했던 이상적인 사회의 모습과 연결되지만, 사회 진화의 궁극적인 결과가 무정부주의(그가 초기에 믿었던 것처럼)일지, 아니면 계약 집행과 외부 방어라는 최소한의 기능만 수행하는 국가의 존속일지에 대해서는 후기에 명확한 입장을 보이지 않았다.

스펜서는 『사회학 원리』(Principles of Sociology) 집필을 위해 방대한 자료 수집 프로젝트를 기획하고 실행했다. 1867년부터 1934년까지 이어진 이 작업을 통해 그는 전 세계 다양한 민족의 역사, 문화, 사회 제도에 관한 정보를 체계적으로 수집하고 정리하고자 했다.[66][65] 이는 사회학적 논의의 기초를 마련하기 위한 작업이었다. 『사회학 원리』 제1권은 주로 종교 및 인류학적 관점에서 원시 사회에서의 신앙(영혼, 유령, 동물 숭배 등) 발생 과정을 다루었으며[66], 제6부 "종교 제도"에서는 종교 제도가 사회 진화의 법칙을 명확하게 보여주는 사례라고 주장했다.[66]

스펜서의 사회학은 사회를 유기체에 비유하여 시스템으로 파악하고, 그 구조와 기능을 분석의 핵심 개념으로 삼았다는 점에서 현대 사회학의 구조 기능주의 이론의 선구자로 평가받는다. 그러나 그의 이론, 특히 라마르크주의나 다윈주의 사상을 사회 현상에 직접 적용하려는 시도는 성공적이지 못했을 뿐 아니라, 많은 비판에 직면했다. 당시 빌헬름 딜타이와 같은 학자들은 자연과학과 인문과학(Geisteswissenschaften)의 근본적인 차이를 강조했으며, 미국의 사회학자 레스터 프랭크 워드는 스펜서의 자유방임주의적 정치·윤리 사상을 강력하게 비판했다.[26] 이후 에밀 뒤르켐은 실증적 사회 연구의 중요성을 강조했고, 막스 베버를 비롯한 독일 사회학자들은 방법론적 반실증주의를 제시하며 스펜서의 접근 방식과 거리를 두었다. 그럼에도 불구하고, 스펜서의 자유방임주의, 적자생존, 국가 개입 최소화 등의 주장은 경제학과 정치학 분야에서 꾸준히 영향을 미치고 있다.[27]

스펜서는 일본의 근대화 과정에도 영향을 미쳤다. 그는 『사회학 원리』 제2권 집필 당시 일본의 외교관이었던 모리 아리토모로부터 일본의 역사와 문화에 대한 정보를 얻었다.[71] 모리는 스펜서의 사회유기체설에 깊은 관심을 보였으나, 스펜서는 당시 일본의 사회 발전 단계를 고려하여 급진적인 변화보다는 기존 제도를 바탕으로 한 점진적 개혁을 추진해야 한다는 보수적인 조언을 건넸다.[71][63] 이후 가네코 켄타로에게 보낸 서한에서도 스펜서는 일본이 너무 성급하게 서구식 자유를 도입하려 한다고 우려하며, 일본의 조약 개정 요구에 대해 비판적인 입장을 보였다.[72][63] 이는 서구 사회를 더 진화된 형태로 보고 일본을 상대적으로 미발달한 사회로 간주하는 그의 진화론적 관점에 기반한 것이었다. 가네코는 이에 대해 일본 고유의 문명 수용 능력을 강조하며 반박했다.[72]

스펜서는 "적자생존"이라는 유명한 문구를 만들어냈는데, 이는 찰스 다윈이 『종의 기원』에서 이 용어를 사용하기 이전에 스펜서가 먼저 사용한 것이다. 스펜서에게 이 개념은 동질적인 상태에서 이질적인 상태로의 진화가 무질서한 혼돈으로 이어지지 않도록 보장하는 원리를 의미했다.

그는 ≪사회 정학≫에서 "타인의 동등한 자유에 의해서만 제약받는 평등한 자유"라는 고전적 자유주의 원칙을 제시했으며[73], 이는 훗날 로버트 노직과 같은 자유지상주의 사상가들에게 영향을 미쳤다.[74] 그는 제국주의와 정부 기능의 확대에 반대했으며, 국가의 역할은 오직 사법 집행에 국한되어야 한다고 주장했다.[75][76]

3. 3. 윤리학

스펜서는 궁극적인 가치 기준으로 공리주의에서 말하는 '최대 다수의 최대 행복'을 채택했다. 그의 윤리학은 진화론적 사상과 깊이 연결되어 있다. 그는 진화 과정의 최종 목표는 인간이 사회생활에 완벽하게 적응하여 '완벽한 사회 속의 완벽한 인간'을 창조하는 것이라고 예측했다. 이 완벽한 사회에서 개인은 이타주의('긍정적 박애')를 실천하며 즐거움을 얻고, 타인에게 고통을 주지 않으려 노력하며('부정적 박애'), 본능적으로 타인의 권리를 존중하게 될 것이라고 보았다. 이는 모든 개인이 다른 사람의 유사한 자유와 양립 가능한 최대한의 자유를 누리는 '정의의 원칙'이 보편적으로 준수되는 상태를 의미한다. 여기서 '자유'는 강압의 부재로 해석되며 사유 재산권과 밀접하게 연관된다.스펜서는 이러한 이상적인 행동 강령을 '절대 윤리(eng)'라고 명명하고, 이를 과거의 종교 기반 윤리 체계를 대체할 수 있는 과학적 근거를 가진 도덕 체계로 제시했다. 그러나 그는 현재 인류가 물려받은 도덕적 기질이 아직 불완전하여 '절대 윤리'를 완전히 따를 수 없음을 인정하고, 이러한 불완전성을 고려한 '상대 윤리(eng)' 강령이 현실적으로 필요하다고 보았다.

완벽한 개인을 향한 진화를 위해서는 현재와 미래 세대가 자신의 행동에 따른 '자연적인' 결과를 직접 경험해야 한다고 주장했다. 이를 통해 개인은 자기 계발의 동기를 얻고 개선된 도덕적 기질을 후손에게 물려줄 수 있다고 보았다. 따라서 스펜서는 빈곤 구제, 공교육 제공, 의무 예방 접종 요구 등 국가가 강제력을 사용하여 행동과 결과 사이의 자연적인 관계를 방해하는 것에 반대했다. 자선 활동 자체는 장려될 수 있지만, 고통이 종종 개인 행동의 결과라는 점을 고려해야 한다고 주장했다. 특히 '가치 없는 빈곤층'에게 과도한 개인적 자선을 베푸는 것은 행동과 결과 사이의 중요한 연결고리를 끊어 인류의 진화를 방해할 수 있다고 보았다.

스펜서는 음악 역시 윤리적 진보와 관련이 있다고 보았다. 그는 음악이 열정적인 연설에서 기원하며, 말의 내용뿐 아니라 운율과 어조, 즉 목소리의 음악적 특성을 통해 감정을 전달하고 설득력을 높인다고 보았다. 음악은 이러한 음성적 특징이 고도로 발달한 형태로 인류의 윤리적 교육과 진보에 기여한다고 보았다.[28]

그러나 스펜서의 말년에는 초기 사상에 나타났던 낙관주의가 점차 사라지고 인류 미래에 대한 비관론이 그 자리를 대신하게 되었다. 그럼에도 그는 자신의 주장을 강화하고, 그의 자유방임주의적 비간섭 이론에 대한 오해를 바로잡기 위해 노력했다. 그는 『윤리학 원리』(eng)를 포함한 방대한 『종합철학체계』(eng)를 저술하며 자신의 윤리 사상을 체계화했다.

3. 4. 정치 사상

스펜서는 1851년 첫 저서인 『사회 정학(Social Statics)』에서 "다른 사람들의 동일한 자유에 의해서만 제한되는 평등한 자유"라는 고전적 자유주의 원리를 제시했다.[73] 그는 인류가 진보함에 따라 사회 상태에 더 잘 적응하게 되고 국가의 역할은 점차 줄어들 것이라고 예측했다. 이 책은 후대의 자유지상주의 사상가인 로버트 노직[74] 등에게 영향을 주었으며, 오스트리아 학파 경제학자 머레이 로스바드는 이 책을 "지금까지 쓰여진 자유지상주의 정치 철학의 가장 위대한 단일 저작"이라고 평가하기도 했다.[29]스펜서의 사상은 진화 개념을 핵심으로 하며, 사회진화론이라는 용어는 그의 저작에서 비롯되었다. 그는 사회가 생물 유기체와 유사하다는 '사회 유기체설'을 주장하며, 인간 사회가 군사적 유형(계층과 복종 관계로 구조화된 단순한 사회)에서 산업적 유형(자발적 계약에 기반한 복잡한 사회)으로 진화한다고 보았다.[77] 대중적으로 알려진 "적자생존(survival of the fittest)"이라는 문구 역시 찰스 다윈이 아닌 스펜서가 처음 사용한 말이다. 그는 이러한 진화 과정에 국가가 간섭해서는 안 된다고 생각했다.[63]

그는 국가가 "필수적인" 기관이 아니며, 자발적인 시장 조직이 국가의 강압적 측면을 대체함에 따라 결국 "쇠퇴"할 것이라고 주장했다.[30] 더 나아가 개인에게는 "국가를 무시할 권리"가 있다고까지 말했다.[31] 초기 저서인 『정부의 적정 영역』(The Proper Sphere of Government)에서는 "사법 집행만이 국가의 유일한 의무"라고 주장하기도 했다.[76] 이러한 우파 자유지상주의 및 무정부자본주의적 관점 때문에 그는 해당 사상의 선구자로 여겨진다.

이러한 신념에 따라 스펜서는 제국주의와 정부 기능 확대를 강력히 비판했다.[75] 그는 식민지 합병과 제국 확장이 '산업적' 사회로의 진화라는 자신의 예측을 뒤엎는 '호전적' 사회의 특징이라고 보았다.[34] 제2차 아프간 전쟁 당시 영국군이 위험에 처했다는 말을 듣고 "사람들이 자신의 대의의 정의에 대해 아무것도 묻지 않고 다른 사람들을 사살하기 위해 고용될 때, 나는 그들이 자신이 총에 맞더라도 상관하지 않습니다."라고 답할 정도로 제국주의에 비판적이었다.[32]

빅토리아 시대 후기 영국 정치가 스펜서가 비판하던 방향으로 나아가자, 그는 특히 자유당 내 사회자유주의적 개혁 세력을 "새로운 토리당"이라고 부르며 비난했다. 그는 이들이 과거 보수당의 벤자민 디즈레일리처럼 국가 개입주의 정책을 편다고 보았다. 1884년 저서 『국가 대 인간』(The Man Versus the State)에서 그는 윌리엄 에워트 글래드스톤을 비롯한 자유당이 개인의 자유 수호라는 본래의 임무를 잃고, 아일랜드 토지 개혁, 의무 교육, 직장 안전 규제, 금주법, 세금으로 지원되는 도서관, 복지 개혁 등 보호적인 사회 입법에 치중한다고 맹렬히 비판했다. 스펜서는 이러한 개혁이 정부의 강제력 사용, 자발적인 자기 계발 의욕 저하, 그리고 "생명의 법칙"을 무시하는 것이라고 주장하며, 이는 결국 "사회주의"와 같고 개인의 자유를 제약한다는 점에서 "노예제도"와 다름없다고 비판했다.[34][39] 그는 노예를 "다른 사람의 욕망을 충족시키기 위해 강제 노역하는 사람"으로 정의하고, 사회주의나 공산주의 하에서는 개인이 특정 주인이 아니라 전체 공동체에 예속될 것이라고 믿었다.[39]

스펜서의 사상은 후대 자유지상주의 우파 이론가들에게 큰 영향을 미쳤다. 특히 그의 "평등한 자유의 법칙", 예측 지식의 한계에 대한 주장, 자발적인 사회 질서 모델, 집단주의적 사회 개혁의 "의도하지 않은 결과"에 대한 경고 등은 프리드리히 하이에크와 같은 사상가들에게서 다시 발견된다.[35] 그의 주장은 유럽과 미국에서 보수주의자와 개인주의자들에게 중요한 논거를 제공했으며, 마거릿 대처 총리가 자주 사용한 "대안은 없다(TINA, There Is No Alternative)"라는 표현 역시 스펜서가 강조하여 사용했던 말에서 유래했다.[33] 미국 로크너 대 뉴욕주 사건에서는 연방 대법원의 보수파 판사들이 그의 저술에서 영감을 받아 제빵사의 주당 근무 시간을 제한하는 뉴욕 주 법률이 계약의 자유를 침해한다며 무효화하기도 했다. 이에 대해 올리버 웬델 홈스 주니어 판사는 유명한 반대 의견에서 "제14수정안은 허버트 스펜서 씨의 사회정역학(Social Statics)을 제정하는 것이 아니다"라고 비판했다. 스펜서는 때때로 준무정부주의자[53]나 "보수적인 무정부주의자"(마르크스주의 이론가 게오르기 플레하노프의 평가)[53]로 묘사되기도 한다.

하지만 스펜서의 정치 사상은 단순하게 규정하기 어렵다. 종종 극단적인 보수주의자로 묘사되지만, 경력 초기에는 토지의 사유 재산에 반대하고 모든 개인이 지구 사용에 대한 권리가 있다고 주장했으며(조지즘에 영향을 미침[37]), 스스로를 "급진적 페미니스트"라고 칭하고 "사장에 의한 착취"에 맞서기 위한 노동 조합의 조직을 옹호했으며, 임금 노동을 대체할 자유로운 노동자 협동조합 중심의 경제를 선호하는 등 더 급진적이거나 좌파 자유지상주의적인 면모를 보이기도 했다.[36][38] 노동 조합에 대한 지지는 유지했지만, 다른 문제들에 대한 그의 견해는 1880년대 이후 점차 보수적으로 변해갔다. 말년에는 과거 『사회정학』에서 지지했던 여성 참정권에도 반대하는 입장이 되었다.

스펜서의 사상은 서구 열강과 경쟁할 강력한 국가 건설을 모색하던 중국과 일본 등 동아시아 국가에도 큰 영향을 미쳤다. 중국 학자 옌푸는 스펜서의 저술을 청나라 개혁의 처방으로 보고 소개했으며,[55] 스펜서주의는 중국 지식인 사회에 큰 영향을 주었다.[56] 일본에서는 서구화론자 도쿠토미 소호가 스펜서의 영향을 받아 일본이 "군사 사회"에서 "산업 사회"로 이행해야 한다고 주장했다.[57] 스펜서는 일본의 정치가 모리 아리토모[71]나 가네코 켄타로[72] 등과 서신을 교환하며 일본의 헌법 제정 및 조약 개정 문제에 대해 조언하기도 했는데, 주로 급진적인 서구화보다는 일본의 기존 제도와 전통을 존중하며 점진적으로 개혁할 것을 권고하는 보수적인 입장을 취했다.[63][71][72] 인도에서는 비나약 다모다르 사바르카르가 그의 저작을 탐독했으며, 마하라슈트라 지역 지식인들 사이에서도 그의 사상이 널리 읽혔다.[59]

3. 5. 불가지론

스펜서가 빅토리아 시대에 얻은 명성은 그의 불가지론에 상당 부분 기인한다. 그는 신학을 '경건한 자들의 불경'이라 표현하며 배척했고, 전통적인 종교를 거부하여 많은 비판에 직면했다. 특히 무신론과 유물론을 주장한다는 이유로 종교 사상가들의 공격 대상이 되기도 했다.그럼에도 불구하고, 스펜서의 불가지론은 토마스 헨리 헉슬리가 보여준 전투적인 자세와는 달랐다. 헉슬리가 과학의 이름으로 종교의 오류를 지적하는 데 집중했다면, 스펜서는 과학과 종교 사이의 갈등을 해소하고 조화를 이루는 데 더 큰 관심을 두었다. 그는 자신의 저서 『첫 번째 원리』(First Principles, 1867년 2판) 제1부에서 이러한 입장을 상세히 설명했다.

스펜서는 인간이 종교적 신념을 따르든 과학적 탐구를 하든, 결국에는 인간의 이해 능력을 넘어서는 궁극적인 실재와 마주하게 된다고 주장했다. 우리가 창조주의 존재를 가정하든, 경험하는 현상의 근본 원인을 찾든, 그 본질 자체는 인간의 개념으로 완전히 파악할 수 없다는 것이다. 따라서 그는 종교와 과학 모두 인간의 지식이 '상대적'일 수밖에 없다는 한계를 인정해야 한다고 결론지었다. 인간 정신의 고유한 제약 때문에 우리는 현상 세계에 대한 지식만을 얻을 수 있을 뿐, 그 이면에 있는 절대적 실재('절대자')에 대해서는 알 수 없다는 것이 그의 생각이었다.

이러한 관점에서 스펜서는 과학과 종교가 공통적으로 인정해야 할 최고의 진리가 바로 우주를 움직이는 근본적인 힘이 인간에게는 완전히 불가해(不可解)하다는 사실이라고 보았다. 그는 이를 '불가지의 것'(the Unknowable)에 대한 인식이라고 명명했으며, 이 '불가지의 것'에 대한 경외와 숭배가 기존의 종교를 대체할 수 있는 새로운 형태의 긍정적인 신앙이 될 수 있다고 제시했다. 더 나아가 그는 이러한 불가지론적 태도가 종교가 진화해 나갈 궁극적인 단계이며, 종교에 남아있던 마지막 인간 형상의 흔적까지 제거된 상태를 의미한다고 생각했다.

4. 영향

빅토리아 시대에 활동한 허버트 스펜서는 사회학, 정치철학뿐만 아니라 인류학, 생물학 등 여러 학문 분야에 걸쳐 큰 영향을 미친 사상가이다. 한국에서는 주로 20세기 초 서유럽에서 유행했던 사회 진화론의 시조로 알려져 있다.

젊은 시절 ≪이코노미스트≫ 부편집장을 지내며 1851년 첫 저서 ≪사회 정학(Social Statics)≫을 출판하여 명성을 얻었고, 이후 ≪심리학 원리(Principles of Psychology)≫(1855), ≪생물학 원리(Principles of Biology)≫(1864) 등 철학, 교육학, 심리학, 인류학, 사회학, 정치학 등 다방면에 걸쳐 방대한 저술 활동을 펼쳤다. 그는 자신의 사상을 당대의 최신 자연과학 성과를 통합한 '종합 철학(synthesized philosophy)'이라 불렀다.

스펜서 사상의 핵심에는 진화가 우주의 보편적 원리라는 생각이 자리 잡고 있으며[83], 이를 사회 현상에 적용하여 '적자생존(survival of the fittest)'과 '사회 유기체설'과 같은 개념을 제시했다. '적자생존'이라는 용어는 찰스 다윈보다 스펜서가 먼저 사회적 맥락에서 사용했으며, 다윈이 나중에 이를 받아들였다. 그의 진화론은 라마르크의 영향이 엿보이며, 단순함에서 복잡함으로 나아가는 진보를 강조했다는 점에서 다윈의 자연선택 이론과는 차이가 있다.

1870년대까지 스펜서는 영국에서 가장 영향력 있는 사상가 중 한 명으로 부상했으며, 그의 사상은 서유럽을 넘어 미국과 동아시아(특히 일본) 등 전 세계적으로 큰 반향을 일으켰다.[68] 일부 학자들은 19세기 사상계에서 그의 위상을 20세기의 버트런드 러셀에 비견하기도 한다. 그의 사상은 사회 진화론과 동일시되기도 하며, 때로는 과학적 인종주의나 제국주의를 정당화하는 논리로 해석되기도 했으나[40], 경쟁을 통한 사회 발전이나 사적 자선의 역할 등 복합적인 측면도 가지고 있다.[42] 그는 일본의 모리 아리노리[71], 가네코 켄타로[72] 등과 교류하며 국제 정세에도 관심을 보였다.

말년에는 점차 사회 변화에 환멸을 느끼고 정치적으로 보수화되었으며, 젊은 시절의 급진적인 입장에서 벗어나 여성 참정권 등에 반대하기도 했다. 비록 그의 진화론적 사회 이론은 오늘날 학계에서 그대로 받아들여지지는 않지만, 그의 광범위한 저술과 사상은 당대는 물론 후대에도 지속적으로 영향을 미쳤다.

4. 1. 사회학에 대한 영향

허버트 스펜서는 오귀스트 콩트의 실증주의 사회학에 영향을 받았으나, 자신만의 독자적인 진화론적 관점을 사회학에 적용하여 초기 사회학 발전에 기여한 인물이다. 그는 사회를 유기체에 비유한 사회 유기체설을 주장했으며, 진화의 원리가 사회에도 적용된다고 보았다.[83] '적자 생존'이라는 용어를 만들어 사회 현상을 설명하려 시도했다. 이는 찰스 다윈의 생물학적 진화론과는 별개로 스펜서가 사회학적 맥락에서 사용하기 시작한 개념이다.스펜서 사회학의 핵심은 진화가 단순한 동질성(homogeneity)에서 복잡한 이질성(heterogeneity)으로 나아가는 보편적 법칙이며, 이는 사회 발전에도 그대로 적용된다는 것이다. 그는 사회가 군사적 협력과 강제에 기반한 군사형 사회에서 자발적 계약과 분업에 기반한 산업형 사회로 진화한다고 보았다.[77] 이러한 사회를 하나의 시스템으로 파악하고 그 구조와 기능을 분석하는 그의 접근 방식은 사회 구조라는 용어의 초기 사용으로 이어졌으며, 후대 구조 기능주의 사회학의 선구로 평가받는다. 그는 사회를 '사회 유기체'로 개념화하고, 이것이 보편적 진화 법칙에 따라 단순한 상태에서 복잡한 상태로 발전한다고 설명했다. 다만, 그가 초기에 믿었던 것처럼 사회 진화가 아나키즘(무정부 상태)으로 귀결될지, 아니면 최소한의 기능(계약 집행, 외부 방어)을 수행하는 국가가 존속할지에 대해서는 후기로 갈수록 모호한 입장을 보였다.

스펜서의 사회학은 종종 사회진화론 또는 사회 다윈주의와 동일시되곤 하지만, 이는 다소 단순화된 평가이다. 그의 정치·윤리 저작에서는 자유방임이나 적자생존과 같은 사회 다윈주의적 주제가 나타나지만, 사회학 저술 자체는 사회 조직의 복잡성 변화와 분화 과정에 더 초점을 맞추었다.[25] 그의 진화론은 환경 적응에 따른 진화 정도의 차이를 강조했다는 점에서 라마르크의 용불용설과 유사하다는 평가도 받는다.

스펜서의 사상은 19세기 후반 전 세계적으로 큰 영향력을 미쳤다. 그의 저서는 영국뿐 아니라 미국, 동아시아(특히 일본, 폴란드 등)에서도 널리 읽혔으며, 생전에 100만 부 이상 판매된 것으로 추정된다.[45] 이는 철학자로서는 이례적인 대중적 성공이었다. 윌리엄 제임스는 스펜서가 수많은 전문가와 일반 대중의 지적 상상력을 확장시켰다고 평가했다.[46] 그의 사상은 헨리 시지윅, T. H. 그린, G. E. 무어, 윌리엄 제임스, 앙리 베르그송, 그리고 에밀 뒤르켐과 같은 다양한 사상가들은 그의 사상과 관련하여 자신의 아이디어를 정의했다. 뒤르켐의 『사회 분업론』은 대부분 스펜서와의 장대한 논쟁이며, 많은 해설가들은 현재 뒤르켐이 스펜서의 사회학에서 광범위하게 차용했다는 데 동의하고 있다.[48]

1월 봉기 이후 폴란드에서는 스펜서의 많은 아이디어들이 지배적인 ''세기말'' 이념인 "폴란드의 실증주의"의 필수적인 부분이 되었다. 당시 폴란드의 대표적인 작가인 볼레스와프 프루스는 스펜서를 "19세기의 아리스토텔레스"로 칭찬했고, 그의 은유인 사회-유기체 개념을 채택하여 1884년 초단편 소설인 "대지의 틀"에서 인상적인 시적인 표현을 부여했고, 그의 가장 보편적인 소설인 『프라오』(1895)의 서문에서 이 개념을 강조했다.

일본에서는 모리 아리노리, 가네코 켄타로 등이 스펜서와 교류하며 그의 사상을 접했으나, 일본의 특수한 상황을 고려하여 그의 이론을 비판적으로 수용하거나 점진적 개혁을 위한 조언을 구하기도 했다.[71][72] 스펜서는 사회학 연구의 기초 자료를 마련하기 위해 방대한 데이터를 수집하는 『기술 사회학』(Descriptive Sociology) 프로젝트를 기획하고 추진하기도 했다.[66][65]

그러나 스펜서의 사회학은 여러 측면에서 비판에 직면했다. 미국 사회학 협회 초대 회장 레스터 프랭크 워드는 스펜서의 자유방임주의적 정치 편향이 그의 학문적 객관성을 해쳤다고 비판했다.[26] 빌헬름 딜타이와 같은 해석학자들은 자연과학과 인문학(Geisteswissenschaften)의 방법론적 차이를 강조하며 스펜서의 접근법에 의문을 제기했다. 20세기 초 에밀 뒤르켐과 막스 베버 등이 실증적 연구와 방법론적 반실증주의를 강조하는 사회학을 발전시키면서 스펜서의 직접적인 영향력은 점차 약화되었다. 그의 생물학적 유추(사회 유기체설)나 라마르크주의적 진화론을 사회에 직접 적용하려는 시도는 성공적이지 못했으며, 때로는 위험한 사상으로 간주되기도 했다.[49][50] 말년에는 여성 참정권을 반대하는 등 점차 보수적인 입장으로 기울었다. 그럼에도 불구하고 그의 자유방임, 적자생존 등의 개념은 이후 경제학이나 정치학 분야에서 지속적으로 영향을 미치고 있다.[27] 최근에는 그의 사상에 대한 재평가 움직임도 나타나고 있다.[51][52]

4. 2. 정치 사상에 대한 영향

스펜서의 정치 사상은 그의 사회학과 함께 중요한 부분을 차지하며, 그의 정치 이론과 19세기 후반 개혁 운동에 대한 비판은 오늘날까지 영향을 미치고 있다. 그는 자유지상주의 우파와 무정부자본주의자들의 선구자로 평가받기도 한다. 오스트리아 학파 경제학자 머레이 로스바드는 스펜서의 첫 저서 ≪사회 정학≫(Social Statics, 1851)을 "지금까지 쓰여진 자유지상주의 정치 철학의 가장 위대한 단일 저작"이라고 극찬했다.[29]≪사회 정학≫에서 스펜서는 "다른 사람들의 동일한 자유에 의해서만 제한되는 평등한 자유"라는 고전적 자유주의 원칙을 제시했으며,[73] 이는 로버트 노직과 같은 후대 자유지상주의 사상가들에게 영향을 주었다.[74][54] 그는 국가가 필수적인 기관이 아니며 자발적인 시장 조직이 국가의 강압적 기능을 대체함에 따라 결국 "쇠퇴"할 것이라고 보았다.[30] 또한 개인에게는 "국가를 무시할 권리"가 있다고 주장했다.[31] 초기 저서 『정부의 적정 영역』(The Proper Sphere of Government)에서는 "사법 집행만이 국가의 유일한 의무"라고 주장하기도 했다.[76]

이러한 관점에서 스펜서는 제국주의를 강하게 비판했다. 제2차 아프간 전쟁 당시 영국군이 위험에 처했다는 소식에 "사람들이 자신의 대의의 정의에 대해 아무것도 묻지 않고 다른 사람들을 사살하기 위해 고용될 때, 나는 그들이 자신이 총에 맞더라도 상관하지 않는다"고 반응할 정도였으며,[32] 식민지 합병과 제국 확장이 '산업적' 사회로의 진화적 진보라는 자신의 예측을 뒤엎는다고 보며 맹렬히 비판했다.[34]

빅토리아 시대 후기 영국 정치가 스펜서가 비판하던 방향으로 흘러가자, 그의 주장은 유럽과 미국에서 보수주의자와 개인주의자들에게 이론적 근거를 제공했으며, 이는 21세기에도 여전히 인용된다. 마거릿 대처가 사용해 유명해진 "대안은 없다(TINA)"라는 표현도 스펜서가 강조하며 사용했던 것에서 유래했다.[33] 1880년대 스펜서는 ≪국가 대 인간≫(The Man Versus the State, 1884)에서 당시 자유당 내 사회자유주의 개혁파(스펜서는 이들을 "새로운 토리당"이라 비판)와 윌리엄 에워트 글래드스톤 수상이 개인의 자유 수호라는 본래의 사명을 버리고 보호주의적 사회 입법(아일랜드 토지 개혁, 의무 교육, 산업 안전 규제, 금주법, 공공 도서관 지원, 복지 개혁 등)에 치중한다고 비판했다. 그는 이러한 개입이 정부의 강제력 남용, 개인의 자발적 노력 저해, "생명의 법칙" 무시라는 세 가지 문제를 야기하며, 결국 "사회주의"와 다름없고 개인의 자유를 제약한다는 점에서 "노예제도"와 같다고 주장했다.[34] 그는 "모든 사회주의는 노예제도"라고 말하며, 사회주의 하에서는 개인이 특정 주인이 아닌 공동체 전체에 예속될 것이라고 보았다.[39]

스펜서는 "평등한 자유의 법칙", 예측 가능한 지식의 한계, 자생적 사회 질서 모델, 집단주의적 사회 개혁의 "의도하지 않은 결과"에 대한 경고 등에서 프리드리히 하이에크와 같은 후대의 자유지상주의 우파 사상가들의 견해를 예견했다는 평가를 받는다.[35]

그러나 스펜서의 정치 사상은 단순하게 규정하기 어렵다. 극단적인 보수주의자로 묘사되기도 하지만, 초기에는 토지 사유 재산에 반대하고 모든 개인의 토지 사용권을 주장했으며(조지즘에 영향을 미침[37]), 스스로를 "급진적 페미니스트"라 칭하고 노동조합 조직을 "사장에 의한 착취"에 대한 방어 수단으로 옹호했으며, 임금 노동을 대체할 자유로운 노동자 협동조합 중심 경제를 선호하는 등 급진적이거나 자유지상주의 좌파에 가까운 면모를 보이기도 했다.[36][38] 노동조합에 대한 지지는 유지했지만 다른 견해들은 1880년대 이후 보수적으로 변했다. 말년에는 『사회 정학』에서 지지했던 여성 참정권에도 반대하게 되었다.

그의 사상은 개인의 자유를 중시하는 이들과 사회 발전을 위해 강력한 중앙 권력이 필요하다고 보는 이들 모두에게 영향을 미칠 수 있었다. 예를 들어, 로크너 대 뉴욕주 사건에서 미국 연방 대법원의 보수적인 판사들은 스펜서의 사상에 영향을 받아 제빵사의 노동 시간을 제한하는 뉴욕 주 법률이 계약의 자유를 침해한다며 위헌 판결을 내렸다. 이에 대해 올리버 웬델 홈스 주니어 판사는 반대 의견에서 "제14차 수정헌법이 허버트 스펜서 씨의 사회정역학(Social Statics)을 제정하는 것이 아니다"라고 비판했다. 스펜서는 준무정부주의자 또는 완전한 무정부주의자로 묘사되기도 했으며, 마르크스주의 이론가 게오르기 플레하노프는 그를 "보수적인 무정부주의자"로 규정했다.[53]

스펜서의 사상은 특히 동아시아에서 큰 영향을 미쳤다. 서구 열강과 경쟁할 강력한 국가 건설을 목표로 했던 개혁가들에게 그의 이론이 매력적으로 다가갔기 때문이다. 중국에서는 학자 옌푸가 스펜서의 저술을 청나라 개혁의 방안으로 소개했으며,[55] 그의 영향력은 매우 커서 종의 기원 중국어 번역본에 다윈의 진화론 대신 스펜서의 직선적 진보 사관이 반영될 정도였다.[56] 일본에서는 메이지 시대(1880년대~1890년대)에 그의 저서가 다수 번역되어 "스펜서 시대"라고 불릴 정도였다. 사회진화론에 기반한 그의 자유방임주의와 사회유기체설은 자유민권운동의 사상적 기반으로 수용되었다. 이타가키 타이스케는 『사회 정학』(마츠시마 타케시 역, 『사회평권론』)을 "민권의 교과서"라고 칭송했다.[79] 일본의 서구화론자 도쿠토미 소호 역시 스펜서의 영향을 받아 일본이 "군사 사회"에서 "산업 사회"로 이행해야 하며, 이를 위해 서구 윤리와 학문을 적극적으로 받아들여야 한다고 주장했다.[57] 스펜서는 가네코 켄타로와의 서신 교환을 통해 일본의 제국주의적 팽창 위험을 경고하기도 했으며,[58][72] 모리 아리노리에게 일본의 제도 개혁에 대해 "새로운 제도는 기존 제도에 접목되어야 하며, 낡은 형태를 점진적으로 수정해야 한다"는 보수적인 조언을 하기도 했다.[71][63] 인도에서도 비나약 다모다르 사바르카르, 발 갱가다르 틸락, 고팔 가네시 아가르카르 등에게 영향을 미쳤다.[59]

그의 정치 사상의 핵심 개념 중 하나는 사회가 군사적 유형에서 산업적 유형으로 진화한다는 사회진화론적 관점이다.[77] 흔히 찰스 다윈이 만든 것으로 알려진 "적자생존(survival of the fittest)"이라는 용어는 사실 스펜서가 사회 현상을 설명하기 위해 처음 사용한 말이다. 그는 국가가 이러한 자연스러운 진화 과정에 간섭해서는 안 된다고 보았으며, 개인의 자유를 지속적으로 옹호했다. 이러한 점이 당시 일본의 자유민권운동가들에게 그의 사상이 매력적으로 받아들여진 이유 중 하나였다.[63]

4. 3. 교육에 대한 영향

스펜서는 철학, 심리학, 인류학, 사회학, 정치학 등 다양한 분야에서 저술 활동을 펼쳤으며, 교육학 분야에서도 저서를 남겼다. 그의 저서 중 1860년에 출간된 『교육론』은 메이지 시대 일본에서 척진팔(尺振八)에 의해 1880년 『스씨교육론』(斯氏教育論)이라는 제목으로 번역되어 널리 알려졌다.[79]4. 4. 한국에 미친 영향

허버트 스펜서는 사회진화론의 시조로 알려져 있으며, 그의 사상은 빅토리아 시대 영국을 넘어 동아시아를 포함한 전 세계에 영향을 미쳤다. 그는 진화가 우주의 보편적 원리이며[83], 인간 사회 역시 강자만이 살아남는다는 '적자생존'의 원리가 적용된다고 보았다. 또한 사회를 하나의 생물 유기체처럼 파악하는 '사회 유기체설'을 주장했다.[83] '적자생존(survival of the fittest)'이라는 용어는 찰스 다윈이 아닌 스펜서가 처음 사용한 말이다.스펜서의 사상, 특히 사회진화론에 기반한 자유방임주의와 사회유기체론은 19세기 후반 일본에 큰 영향을 미쳤다. 1880년대부터 1890년대까지 메이지 시대 일본에서는 그의 저서가 다수 번역되어 '스펜서 시대'라고 불릴 정도였으며[79], 당시 자유민권운동의 사상적 기둥으로 받아들여졌다. 이타가키 타이스케는 스펜서의 저작인 『사회 정학(Social Statics)』(번역명: 사회평권론)을 "민권의 교과서"라고 평가하기도 했다.[79]

그러나 스펜서는 일본의 급진적인 변화에 대해서는 신중한 입장을 보였다. 그는 일본의 모리 아리토모나 가네코 켄타로 등과의 교류에서 일본이 서구식 제도를 갑자기 도입하는 것에 대해 우려를 표하며, 기존 제도를 점진적으로 수정해나가야 한다는 보수적인 조언을 하기도 했다.[71][63][72] 그는 일본이 서구 열강과 동등한 입장에서 조약 개정을 요구하는 것을 시기상조로 보았으며[72], 이타가키 타이스케와의 면담에서는 당시 일본의 상황을 고려할 때 서구식 자유를 논하는 것이 적절하지 않다고 비판하며 논쟁을 벌이기도 했다.

스펜서의 사회진화론적 입장은 당대에 큰 영향력을 발휘했지만, 오늘날 인문사회과학 분야에서는 더 이상 지지받지 못하고 있다.[83] 스펜서 자신도 말년에는 정치적으로 보수적인 경향이 강해졌으며, 젊은 시절 지지했던 여성 참정권에 대해서도 반대하는 입장으로 돌아섰다.

5. 비판

허버트 스펜서의 사상과 저작에 대해서는 동시대 및 후대의 여러 학자들로부터 다양한 비판과 검토가 이루어졌다. 대표적으로 조시아 로이스(Josiah Royce), 헨리 시지윅(Henry Sidgwick), 레스터 F. 워드(Lester F. Ward), 헨리 조지(Henry George), 윌리엄 제임스(William James) 등이 스펜서의 철학, 윤리학, 사회학 이론에 대해 비판적인 분석을 제시한 바 있다.

스펜서 개인적으로는 말년에 환멸과 고독감을 느꼈던 것으로 보인다. 그는 평생 결혼하지 않았고, 원인 불명의 통증과 질병을 자주 호소하여 심기증(hypochondria) 경향이 있었다고 전해진다. 1890년대에 가까운 친구들의 죽음을 겪고 정치 제도에 대한 회의감이 깊어지면서 점차 고립되었다. 이러한 상황 속에서 그의 정치적 견해는 점차 보수화되었다. 특히 젊은 시절 저작인 『사회정학』(Social Statics)에서 지지했던 여성 참정권에 대해서도 말년에는 반대하는 입장으로 돌아섰다.

또한 스펜서는 메이지 유신 이후 근대화를 추진하던 일본의 지식인 및 관료들과 교류하며 일본 사회에 대해 조언했는데, 이 과정에서 그의 사회진화론적 관점이 드러나기도 했다. 그는 모리 아리토모나 가네코 켄타로 등에게 당시 일본이 문명적으로 '반개방'(半開) 상태라고 진단하며, 서구 제도의 급진적 도입보다는 기존 제도의 점진적 개량을 권고했다.[71][63] 1892년 가네코 켄타로에게 보낸 서한에서는 일본이 갑자기 너무 큰 자유를 부여받아 혼란을 겪고 있는 것 같다고 지적하며, 새로운 제도는 기존 제도에 '접목'(grafted)되어야지 낡은 것을 완전히 '대체'(replacing)해서는 안 된다는 보수적인 입장을 재차 강조했다.[72][63] 이에 대해 가네코는 스펜서의 견해가 서구 열강을 우월하게, 일본을 열등하게 보는 사회진화론적 시각에 기반하며, 일본이 추진하던 불평등 조약 개정(특히 치외법권 철폐)에 부정적인 함의를 내포한다고 파악했다. 가네코는 일본 민족이 외래 문명을 주체적으로 수용하고 '적응 이용'하는 특성이 있음을 강조하며 스펜서의 우려를 반박하기도 했다.[72]

6. 저서

스펜서는 10대 후반부터 지역 신문에 글을 기고했으며, 자유 무역을 옹호하는 잡지인 ≪이코노미스트≫의 부편집장을 지내면서 1851년 첫 저서인 ''사회 정학(Social Statics)''을 출판했다.[83] 이 책에서 그는 인류가 진보할수록 사회적 상태에 더 잘 적응하게 되며, 국가의 역할이 줄어들 것이라고 예견했다. 이 책으로 명성을 얻고 경제적으로 안정된 스펜서는 이후 집필에 전념하게 되었다.

1855년에는 두 번째 저서인 ''심리학 원리(Principles of Psychology)''를 출판하여 인간의 심리 역시 자연 법칙의 지배를 받는다는 주장을 펼쳤다. 그는 이 원리가 개인뿐 아니라 사회, 나아가 인류 전체에도 적용된다고 주장했다. 이후에도 철학, 교육학, 심리학, 인류학, 사회학, 정치학 등 다양한 분야에 걸쳐 방대한 저술 활동을 이어갔다. 특히 당시 태동하던 진화론에 깊은 관심을 보여 1864년에는 ''생물학 원리(Principles of Biology)''를 출간하기도 했다.

스펜서의 저술 활동은 그의 진화 사상을 중심으로 전개되었으며, 이는 그의 "종합 철학(synthesized philosophy)" 체계로 집대성되었다. 그는 진화를 우주의 보편적인 원리로 간주하고, 사회 역시 단순성에서 복잡성으로 진화한다고 보았다. 이러한 관점에서 '적자 생존(survival of the fittest)'이라는 개념을 제시했으며, 이는 훗날 찰스 다윈이 ≪종의 기원≫ 5판(1869)에서 채택하기도 했다. 그러나 스펜서의 진화론은 라마르크의 용불용설과 유사하게 환경 적응에 따른 진보의 개념을 포함하고 있어, 자연 선택을 강조한 다윈의 이론과는 차이가 있었다.[83] 그의 사회진화론적 관점은 당대에 큰 영향력을 미쳤으나, 오늘날에는 비판적으로 평가받고 있다.

스펜서의 저서는 19세기 후반 메이지 시대 일본에 소개되어 큰 반향을 일으켰다. 특히 그의 자유방임주의와 사회 유기체설은 자유민권운동의 이론적 기반으로 받아들여졌으며, 이타가키 타이스케는 ''사회 정학''을 "민권의 교과서"로 평가하기도 했다.[79] 모리 아리노리, 가네코 켄타로 등 일본의 주요 지식인 및 정치가들과 교류하며 일본의 근대화 과정에도 간접적인 영향을 미쳤다.[71][72][63] 스펜서는 일본의 급진적인 서구화에 대해 보수적인 입장을 취하며 점진적인 변화를 권고했는데, 이는 당시 일본이 처한 상황을 충분히 고려하지 않은 서구 중심적 시각이라는 비판도 제기된다.[63][72]

=== 주요 저서 목록 ===

- ''정부의 적정 영역 (The Proper Sphere of Government)'' (1843)

- ''사회 정학 (Social Statics)'' (1851)

- ''진보: 그 법칙과 원인 (Progress: Its Law and Cause)'' (1857)

- ''교육론 (Education: Intellectual, Moral, and Physical)'' (1861)

- ''종합 철학 체계 (A System of Synthetic Philosophy)'' (1862-1896, 전 10권)

- * ''제1원리 (First Principles)'' (1862)

- * ''생물학 원리 (Principles of Biology)'' (1864, 1867; 개정증보판: 1898), 전 2권

- * ''심리학 원리 (Principles of Psychology)'' (1870, 1880), 전 2권

- * ''사회학 원리 (Principles of Sociology)'', 전 3권 (1874-1896)

- * ''윤리학 원리 (Principles of Ethics)'', 전 2권 (1879-1893)

- ''사회학 연구 (The Study of Sociology)'' (1873)

- ''인간 대 국가 (The Man Versus the State)'' (1884)

- ''자서전 (An Autobiography)'' (1904, 사후 출간), 전 2권

=== 수필 및 기타 저작 ===

- ''보편적 진보의 예증: 일련의 논의 (Illustrations of Universal Progress: A Series of Discussions)'' (1864, 1883)

- ''수필: 과학적, 정치적, 그리고 사변적 (Essays: Scientific, Political, and Speculative)'' (1891), 전 3권

- ''다양한 단편 (Various Fragments)'' (1897, 증보판 1900)

- ''사실과 논평 (Facts and Comments)'' (1902)

- ''기술 사회학; 또는 사회학적 사실의 그룹 (Descriptive Sociology; or Groups of Sociological Facts)'' (스펜서 기획 및 분류, 데이비드 던컨, 리처드 셰핑, 제임스 콜리어 편집 및 요약, 1873–1934) - 사회학 연구를 위한 방대한 자료 수집 프로젝트[66][65]

참조

[1]

웹사이트

Letter 5145 – Darwin, C. R. to Wallace, A. R., 5 July (1866)

http://www.darwinpro[...]

Darwin Correspondence Project

2010-01-12

[1]

웹사이트

Better Competition Advocacy

http://works.bepress[...]

2007-08-29

[2]

웹사이트

The Real William Graham Sumner

https://mises.org/da[...]

2011-04-24

[3]

서적

A History of Anthropology

[4]

서적

Introduction to Sociology

[5]

서적

The Structure of Social Action

[6]

웹사이트

Spencer, Herbert | Internet Encyclopedia of Philosophy

https://www.iep.utm.[...]

2020-06-05

[7]

웹사이트

Rev. Thomas Spencer (14 October 1796 – 26 January. 1853)

http://www.oxforddnb[...]

[8]

서적

Life and Letters of Herbert Spencer

[9]

서적

Life and Letters of Herbert Spencer

[10]

웹사이트

A New View of the Functions of Imitation and Benevolence

https://books.google[...]

[10]

웹사이트

On the Situation of the Organ of Amativeness

https://books.google[...]

[10]

웹사이트

A Theory concerning the Organ of Wonder

https://books.google[...]

[11]

서적

Life and Letters of Herbert Spencer

[12]

서적

Life and Letters of Herbert Spencer

[13]

서적

Life and Letters of Herbert Spencer

[14]

잡지

Man with a plan

https://www.newyorke[...]

2007-08-13

[15]

서적

Recension of Herbert Spencer's life

https://books.google[...]

Routledge

2018-12-30

[16]

잡지

My Social Life in London

https://archive.org/[...]

[17]

서적

Life and Letters of Herbert Spencer

[18]

웹사이트

APS Member History

https://search.amphi[...]

2021-05-19

[19]

서적

An Autobiography

https://archive.org/[...]

Williams and Norgate

[20]

서적

Life and Letters of Herbert Spencer

[21]

서적

An Epitome of the Synthetic Philosophy of Herbert Spencer

https://archive.org/[...]

Williams and Norgate

[22]

서적

The Philosophy of Herbert Spencer

https://books.google[...]

Bloomsbury

2022-09-21

[23]

웹사이트

Getting it wrong from the beginning

https://www.sfu.ca/~[...]

2013-06-14

[24]

서적

Darwinism, Philosophy, and Experimental Biology

[25]

서적

Herbert Spencer

https://archive.org/[...]

Sage Publications

1985

[26]

잡지

Popular Science Monthly, Volume 44

https://archive.org/[...]

[27]

잡지

'Energy and society: Herbert Spencer's 'energetic sociology' of social evolution and beyond'

http://aura.abdn.ac.[...]

2014-10-23

[28]

웹사이트

Essays: Scientific, Political and Speculative, Vol. 2 – Online Library of Liberty

https://oll.libertyf[...]

2019-05-27

[29]

서적

Radicals for Capitalism: A Freewheeling History of the Modern American Libertarian Movement

[30]

웹사이트

Anarchy and the Law

https://papers.ssrn.[...]

Transaction Publishers

[31]

웹사이트

Anarchy and the Law

https://papers.ssrn.[...]

Transaction Publishers

[32]

서적

Facts and comments

https://books.google[...]

[33]

서적

Social Statics

[34]

웹사이트

Herbert Spencer: Apostle of Liberty

http://www.thefreema[...]

1973-01

[35]

웹사이트

Libertarianism

http://www.nyu.edu/p[...]

[36]

서적

libertarianism, left-

Oxford University Press

[37]

웹사이트

Herbert Spencer on the Land Question: A Criticism, by Alfred Russel Wallace

http://people.wku.ed[...]

2011-11-23

[38]

웹사이트

Herbert Spencer Anti-Defamation League (Part 423 of ???)

https://radgeek.com/[...]

2019-05-27

[39]

서적

The Man Versus the State

http://worldcat.org/[...]

Caxton Printers

[40]

서적

Exterminate all the brutes

New Press

[41]

간행물

Social Statics

[42]

서적

An Intellectual History of British Social Policy

https://archive.org/[...]

Policy Press

[43]

학술지

Commandeering Time: The Ideological Status of Time in the Social Darwinism of Herbert Spencer

[44]

서적

Japan: An Attempt at Interpretation

Read Books

[45]

서적

Herbert Spencer

The Continuum International Publishing Group

[46]

학술지

Herbert Spencer

[47]

서적

Herbert Spencer: Critical Assessments

Routledge

[48]

학술지

Émile Durkheim's Division of Labor and the Shadow of Herbert Spencer

[49]

서적

Darwin and the Emergence of Evolutionary Theories of Mind and Behavior

University of Chicago Press

[50]

서적

Social Darwinism in American Thought

Beacon Press

[51]

서적

Herbert Spencer and the Invention of Modern Life

Acumen Publishing

[52]

학술지

[53]

서적

Anarchism and Socialism

Charles H. Kerr & Company

[54]

웹사이트

Herbert Spencer

https://iep.utm.edu/[...]

2010

[55]

서적

In Search of Wealth and Power

The Belknap Press of Harvard University Press

[56]

학술지

Translation and Transmutation: The Origin of Species in China

2019-03-27

[57]

서적

The New Generation in Meiji Japan

Stanford University Press

[58]

서적

The Life and Letters of Herbert Spencer

[59]

웹사이트

Inside the Enemy Camp

http://www.savarkar.[...]

2010-02-22

[60]

서적

One Clear Call

R. & R. Clark, Ltd.

[61]

서적

『ハーバート・スペンサー コレクション』

[62]

학술지

ハーバート・スペンサーの感情論

https://stars.repo.n[...]

桃山学院大学

2023-05-08

[63]

서적

『世界の名著36 コント・スペンサー』

中央公論

[64]

서적

『ハーバート・スペンサー コレクション』

[65]

서적

H.スペンサーの婦人論に関する覚え書

[66]

서적

南方熊楠 複眼の学問構想

慶應義塾出版

2016-12-30

[67]

서적

心理学

岩波書店

1992-12-16

[68]

서적

ラフカディオ・ハーンとハーバート・スペンサー

[69]

서적

福澤諭吉とH.スペンサー『第一原理』

慶応義塾大学法学研究

[70]

서적

福澤諭吉と西欧思想

慶応義塾大

[71]

서적

森有礼

吉川弘文館

1986-07-01

[72]

서적

金子賢太郎

ミネルヴァ書房

2014-01-10

[73]

서적

ハーバート・スペンサー コレクション

[74]

서적

ハーバート・スペンサー コレクション

[75]

서적

ハーバート・スペンサー コレクション

[76]

서적

ハーバート・スペンサー コレクション

[77]

서적

ハーバート・スペンサー コレクション

[78]

서적

心理学史への招待

サイエンス社

1994-01-28

[79]

서적

ハーバート・スペンサー コレクション

[80]

서적

懐旧録

https://dl.ndl.go.jp[...]

春秋社松柏館

[81]

웹사이트

The Origin of Species (1872)/Chapter XV

https://en.wikisourc[...]

1872

[82]

서적

심리학 원리(Principles of Psychology)

1855

[83]

서적

창조론자들

새물결플러스

2016

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com