노가쿠

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

노가쿠는 일본의 전통적인 가면극으로, 메이지 시대에 '노가쿠사'라는 모임에서 유래된 명칭이다. 사루가쿠에서 기원하여 무로마치 시대에 간아미와 제아미 부자에 의해 예술적 완성도를 높였다. 제아미 이후에는 형식의 계승을 통해 고정화되었으며, 사무라이의 교양으로 자리매김하며 '무가식악'으로 불리기도 했다. 2차 세계 대전 이후 일본의 문화 보호 정책 속에 발전하여 현재 세계문화유산으로 등재되었다. 노가쿠는 가면, 의상, 무대, 악기, 연기, 노래 등 다양한 요소로 구성되며, 각 요소는 엄격한 양식과 전승 방식을 따른다. 현재 간제류, 호쇼류 등 5개 시테가타 유파와 여러 와키가타, 하야시가타 유파 등이 전승되고 있으며, 이에모토 제도를 통해 전승된다. 공연은 '오키나'를 시작으로 노 5곡과 쿄겐 4곡을 곁들이는 '오키나쓰키고반다치' 형식이 기본이지만, 현대에는 간략화된 형식으로 공연되기도 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 노가쿠 - 오쿠보 나가야스

오쿠보 나가야스는 아즈치모모야마 시대부터 에도 시대 초기의 무장으로, 다케다 가신에서 도쿠가와 이에야스를 섬기며 행정 능력을 인정받아 막부 운영에 기여했으나, 말년에 부정 축재 의혹으로 실각하고 가문이 몰락했다. - 일본의 중요무형문화재 - 인간국보

인간국보는 일본에서 역사적, 예술적 가치가 높은 무형 문화유산을 고도로 숙련한 개인이나 단체에게 주어지는 칭호로, 정부 지원을 받으며 2021년 2월 기준 111명이 생존해 있다. - 일본의 중요무형문화재 - 가부키

가부키는 에도시대에 발생한 일본의 대표적인 전통 연극으로, 노래, 춤, 기예를 포함하는 종합 예술이며, 남성 배우들이 여성 역할을 연기하는 독특한 형태로 발전하여 화려한 의상, 분장, 무대 장치, 연출 기법을 통해 다양한 볼거리를 제공한다. - 일본의 문화에 관한 - 일본 요리

일본 요리란 일본에서 유래된 모든 요리를 포괄하는 넓은 의미와 정진요리나 전통 음식과 같은 좁은 의미를 모두 가지며, 현재는 전통 일본 요리를 와쇼쿠라 칭하고 밥과 국, 반찬으로 구성된 식사를 중심으로 제철 재료의 맛과 계절감을 중시하는 특징을 가진다. - 일본의 문화에 관한 - 화지

화지는 7세기 무렵 한반도에서 전래된 기술을 바탕으로 일본에서 발전한 종이로, 닥나무 등을 원료로 하여 얇고 질기며 수명이 길고, 서예, 목판화, 문화재 보존 등 다양한 용도로 사용된다.

| 노가쿠 | |

|---|---|

| 노가쿠 | |

| |

| 매체 | 연극 |

| 종류 | 노 교겐 |

| 문화권 | 일본 |

| 무형문화유산 | |

| 유산 명칭 | 노가쿠 극장 |

| 국가 | 일본 |

| ID | 00012 |

| 지역 | 아시아 태평양 |

| 등재 연도 | 2008년 |

| 등재 회의 | 제3차 회의 |

| 목록 | 대표 목록 |

| 일본어 표기 | |

| 제목 | 노가쿠 |

| 한자 | 能楽 |

| 가나 | のうがく |

| 고유어 | 노가쿠 |

| 고유 한자 | 능락 |

| 로마자 표기 | nohgaku |

2. 역사

에도 시대(江戸時代)까지는 사루가쿠(猿楽)이라고 불렸지만, 1881년(明治14年) 노가쿠샤(能楽社) 설립을 계기로 노가쿠라고 불리게 되었다. 메이지 유신(明治維新)으로 에도 막부(江戸幕府)의 식악(式楽) 담당자로서 보호받던 사루가쿠 배우들은 실직하였고, 사루가쿠는 존속 위기를 맞았다. 이와쿠라 도모미(岩倉具視)를 비롯한 정부 요인들과 화족(華族)들은 자금을 모아 사루가쿠 계승 조직인 "노가쿠샤"를 설립하고, 시바 공원(芝公園)에 시바 노가쿠도(芝能楽堂)를 건설하였다. 이때 발기인 쿠죠 미치타카(九条道孝) 등의 제안으로 사루가쿠는 노가쿠로 바뀌었고, 이후 현재까지 노, 식삼번(式三番), 쿄겐 세 종류 예능을 총칭하는 개념으로 사용되고 있다.

메이지 유신 이후, 에도 막부의 의식 연예였던 사루가쿠는 가록을 잃고 폐절 위기를 맞았다. 메이지 2년(1869년) 영국 왕자 에든버러 공 알프레드 방일 계기로 사루가쿠가 공연되었지만, 메이지 5년(1872년)에는 노·쿄겐 중 "천황을 모방하여 윗사람을 욕되게 하는" 것을 금지하고, "선악을 권장하고 벌하는 것을 주로 한다"는 명령이 내려졌다.

메이지 천황은 메이지 11년(1878년) 아오야마 고쇼에 노 무대를 설치하고 여러 사루가쿠를 관람했다. 유럽 외유 당시 각국 예술 보호를 목격한 이와쿠라 도모미는 화족에 의한 사루가쿠 후원 단체 설립을 위해 메이지 12년(1879년) 율리시스 S. 그랜트를 자택에 초청하여 사루가쿠를 상연했고, 노가쿠샤(후의 노가쿠카이) 설립과 메이지 14년(1881년) 시바 노가쿠도 건설을 추진했다.[4] 이때 노가쿠샤 발기인 구조 미치타카 등의 제안으로 사루가쿠를 노가쿠로 바꾸어 "사루가쿠의 노"는 "노가쿠의 노"가 되었다.[5]

메이지 유신 후 다른 많은 연예가 사라진 가운데, 노가쿠로 명칭을 바꾸면서 사루가쿠의 위기는 넘겼지만, 각 유파는 서로 배타적인 태도를 보였고, 유파 간 교류와 공연은 사라져 갔다.

중일전쟁 발발 후 전시체제에서 황실 소재 노에는 엄격한 시선이 쏠렸고, 쇼와 14년(1939년) 경시청 보안과는 모독을 이유로 「대원어행(大原御幸)」 상연을 금지했다. 청일전쟁, 러일전쟁, 제2차 세계대전을 소재로 한 신작 노도 만들어졌다.

제2차 세계 대전 패전은 노의 세계에 큰 전환점을 가져왔다. 전재로 많은 노 무대가 소실되어, 각 문파별로 공연했던 노가쿠사들이 불타지 않은 노 무대에서 문파를 넘어 공동 연습을 시작했다. 젊은 노가쿠사들은 다른 문파의 뛰어난 노가쿠사에게서 가르침을 받으며 자극을 받았다. 관세 에이후(観世栄夫)는 관세류와 다른 유파의 신체론 차이에 충격을 받아[6] 기타류(喜多流)로 전향, 고토우 토쿠조우(後藤得三)의 양자가 되어 고토우 에이후(後藤栄夫)가 되었다. 에이후의 동생 8대 관세 철지조(観世銕之丞) 관세 시즈오(観世静夫)도 이 시기 다른 유파와의 교류 시작의 충격을 이야기하고 있다.[7]

이 시기 교류의 장이 된 노 무대는 다마가와 노 무대(현재 철선회 노가쿠 연수소로 이축) 등이 있다.

2. 1. 기원과 발전

노가쿠라는 명칭은 메이지 시대 '노가쿠사'라는 모임에서 시작된 용어로 그 이전까지는 사루가쿠, 사루가쿠 노로 불렸다. 사루가쿠 노의 원류인 산가쿠는 대륙의 산악이며 신라의 〈향악잡영〉에서 볼 수 있는 것과 유사한 기술(奇術), 가면극, 재주부리기, 흉내내기 등으로 구성되었다. 이와 같은 외래 예능인 산가쿠는 점차 멸시어린 '원숭이 재주' 정도의 의미인 '사루가쿠'라 불리며 당시의 도읍이었던 교토 주변으로 진출하게 된다. 그 때부터 유랑을 하던 사루가쿠가 정주하며 사루가쿠를 공연하기 위해 전업 극단인 자(座)를 결성하였다. 제아미 전서에는 야마토 사루가쿠(大和猿楽), 오미 사루가쿠(近江猿楽), 단바 사루가쿠(丹波猿楽), 우지 사루가쿠(宇治猿楽), 셋쓰 사루가쿠(摂津猿楽) 등의 유파가 확인된다. 그들은 신사나 절의 제례에 봉사할 의무를 지는 한편 그곳을 거점으로 각 지역에서 흥행을 하였다.야마토 사루가쿠에서 간아미(간나미로도 불림.)와 그의 아들 제아미의 활약은 사루가쿠의 발전에 결정적인 역할을 하게 된다. 무로마치 시대 당시 3대 쇼군이었던 아시카가 요시미쓰에 의해 발탁된 제아미가 그의 저택에서 성장하는 과정을 통해 습득한 교양과 지식이 새로운 사루가쿠의 형식과 내용을 형성하게 되기 때문이다. 또 사루가쿠 연자들 자신도 신분 상승을 위해 이러한 변화를 적극 활용하였다. 당시, 사루가쿠 외에 일본 고유의 농경의례에서 발전한 덴가쿠가 민간에서 행해지는 양대 인기 예능이었다. 이 양대 예능의 연자들은 후원자를 얻기 위해 혹은 생존을 위해 다치아이라는 전쟁과도 같은 경쟁 속에서 살아남아야만 했다. 야마토 사루가쿠가 본디 간아미의 흉내내기와 귀신 위주에서 제아미의 유현을 중시하는 무겐노 형식을 완성하고 사무라이 위주의 미의식을 반영하는 예능으로 발전하는 데는 이러한 주된 관객의 변화에 따른 것이었다.

제아미 이후의 사루가쿠는 그 성격에 있어서 변화와 발전보다는 계승을 택하게 된다. 즉 사루가쿠의 완성자라 평가되는 제아미가 고심 끝에 완성한 사루가쿠의 곡과 형식을 계승하여 그에 벗어나지 않도록 연기하고 자신들의 곡을 쓰는 경우에도 형식에 따라 쓰고 연기하며 계승을 하게 되는 것이다. 이 과정을 통해 사루가쿠는 자연스레 ‘고정화’, ‘양식화’라는 과정을 통해 현재에 이어지고 있다. 한편 신분 상승을 꿈꾸던 사루가쿠의 연자들과 정치 도구 등으로 사루가쿠를 활용하고자 하는 사무라이 혹은 위정자들의 생각은 사루가쿠를 사무라이의 필수 교양의 위치로 자리매김하게 한다. 이후의 사루가쿠를 ‘무가식악(武家式樂)’이라 말하는 이유이다. 따라서 ‘무가식악’인 사루가쿠의 활동은 2차 세계 대전에 이르도록 사무라이와 긴밀하게 연계되어 행해졌다. 2차 세계대전으로 쇠락하던 사루가쿠 노는 현재 일본의 문화 보호 정책 속에 꾸준히 발전하여 현재 세계문화유산으로 등재되기에 이른다.

『풍자화전(風姿花伝)』 제4편에 따르면, 노가쿠의 시조로 여겨지는 하타노 가와카츠(秦河勝)가 "66가지의 흉내"를 창작하여 자선전(紫宸殿)에서 상궁태자(쇼토쿠 태자(聖徳太子)) 앞에서 춤을 추었던 것이 "신악(申楽)"의 시작이라고 전해진다.

에도 시대(江戸時代)까지는 사루가쿠(猿楽)이라고 불렸지만, 1881년(明治14年)의 노가쿠샤(能楽社) 설립을 계기로 노가쿠라고 불리게 되었다. 메이지 유신(明治維新)에 의해 에도 막부(江戸幕府)의 식악(式楽) 담당자로서 보호받고 있던 사루가쿠 배우들은 실직하였고, 사루가쿠라는 예능은 존속의 위기를 맞았다. 이에 대해 이와쿠라 도모미(岩倉具視)를 비롯한 정부 요인들과 화족(華族)들은 자금을 모아 사루가쿠를 계승하는 조직 "노가쿠샤(能楽社)"를 설립하였다. 시바 공원(芝公園)에 시바 노가쿠도(芝能楽堂)를 건설하였다. 이때 발기인 쿠죠 미치타카(九条道孝) 등의 발안으로 사루가쿠라는 말은 노가쿠로 바뀌었고, 이후 현재까지 노, 식삼번(式三番), 쿄겐(狂言)의 3종류의 예능을 총칭하는 개념으로 사용되고 있다.

2. 2. 무가식악으로서의 노가쿠

무로마치 시대 3대 쇼군이었던 아시카가 요시미쓰에 의해 발탁된 제아미는 그의 저택에서 성장하며 얻은 교양과 지식을 바탕으로 새로운 사루가쿠의 형식과 내용을 만들었다.[1] 사루가쿠 연기자들 또한 신분 상승을 위해 이러한 변화를 적극적으로 받아들였다.[1] 당시 사루가쿠 외에 일본 고유의 농경 의례에서 발전한 덴가쿠가 민간에서 행해지던 양대 인기 예능이었다.[1] 이들은 후원자를 얻거나 생존을 위해 '다치아이'라는 경쟁을 벌여야 했다.[1] 야마토 사루가쿠가 간아미의 흉내 내기와 귀신 중심에서 제아미의 유현을 중시하는 무겐노 형식을 완성하고, 사무라이 중심의 미의식을 반영하는 예능으로 발전한 것은 주된 관객의 변화에 따른 것이었다.[1]제아미 이후 사루가쿠는 변화와 발전보다는 계승을 택했다.[1] 제아미가 완성한 사루가쿠의 곡과 형식을 계승하여 벗어나지 않도록 연기하고, 자신들의 곡을 쓸 때도 형식에 따라 쓰고 연기하며 계승했다.[1] 이 과정에서 사루가쿠는 자연스럽게 ‘고정화’, ‘양식화’되었다.[1] 한편, 신분 상승을 꿈꾸던 사루가쿠 연기자들과 사루가쿠를 정치적 도구로 활용하려던 사무라이 또는 위정자들의 이해관계가 맞아떨어지면서, 사루가쿠는 사무라이의 필수 교양으로 자리 잡게 되었다.[1] 이후 사루가쿠를 ‘무가식악(武家式樂)’이라 부르는 이유이다.[1] ‘무가식악’인 사루가쿠는 2차 세계 대전까지 사무라이와 긴밀하게 연결되어 행해졌다.[1]

2. 3. 메이지 유신 이후

메이지 유신 이후, 에도 막부의 의식 연예였던 사루가쿠(猿楽)는 가록을 잃으면서 폐절의 위기를 맞았다. 메이지 2년(1869년)에는 영국 왕자 에든버러 공 알프레드의 방일을 계기로 사루가쿠가 공연되었지만, 메이지 5년(1872년)에는 노·쿄겐 중 "천황을 모방하여 윗사람을 욕되게 하는" 것이 금지되고, "선악을 권장하고 벌하는 것을 주로 한다"는 명령이 내려졌다.[4]그러나 메이지 천황은 메이지 11년(1878년)에 아오야마 고쇼에 노 무대를 설치하고 여러 사루가쿠를 관람했다. 또한 유럽 외유 당시 각국의 예술 보호를 직접 목격한 이와쿠라 도모미는 화족에 의한 사루가쿠 후원 단체 설립을 위해 움직이기 시작하여 메이지 12년(1879년)에 율리시스 S. 그랜트를 자택에 초청하여 사루가쿠를 상연시켰고, 더 나아가 노가쿠샤(能楽社)(후의 노가쿠카이)의 설립과 메이지 14년(1881년)에 완공된 시바 노가쿠도 건설을 추진했다.[4] 이때 노가쿠샤의 발기인 구조 미치타카 등의 제안으로 사루가쿠를 노가쿠(能楽)로 바꾸어 부르게 되었고, "사루가쿠의 노"는 "노가쿠의 노"로 불리게 되었다.[5]

메이지 유신 후 다른 많은 연예가 사라진 가운데, 명칭을 노가쿠로 바꾸면서 사루가쿠의 위기는 넘겼지만, 곧 각 유파는 서로 배타적인 태도를 보이기 시작했고, 유파 간의 교류와 공연은 사라져 갔다.

2. 4. 쇼와 시대와 2차 세계 대전 이후

중일전쟁이 발발하여 전시체제에 돌입하자 황실을 많이 소재로 한 노에는 엄격한 시선이 쏠리게 되었고, 쇼와 14년(1939년) 경시청 보안과는 모독을 이유로 「대원어행(大原御幸)」의 상연을 금지시켰다.[6] 그와 동시에 청일전쟁과 러일전쟁, 제2차 세계대전을 소재로 한 신작 노도 만들어지기 시작했다.제2차 세계 대전의 패전은 노(能)의 세계에 큰 전환점을 가져왔다. 전재로 많은 노 무대가 소실되었기 때문에, 그때까지 각 문파별로 공연을 해왔던 노가쿠사들이, 불타지 않고 남은 노 무대에서 문파의 차이를 넘어 공동으로 연습을 시작한 것이다. 그 때문에 젊은 노가쿠사들은 다른 문파의 뛰어난 노가쿠사에게서도 가르침을 받는 경우가 많아지면서, 크게 자극을 받게 되었다. 관세 에이후(観世栄夫)는 이때 관세류와 다른 유파의 신체론의 차이에 큰 충격을 받아[6], 결과적으로 예양자(芸養子)라는 형태로 기타류(喜多流)로 전향하여 고토우 토쿠조우(後藤得三)의 양자가 되어 고토우 에이후(後藤栄夫)라는 이름을 사용하게 되었다. 또한 에이후의 동생으로 8대 관세 철지조(観世銕之丞)가 된 관세 시즈오(観世静夫)도 이 시기 다른 유파와의 교류 시작의 충격이 얼마나 컸는지를 이야기하고 있다.[7]

이 시기에 이러한 교류의 장이 된 노 무대는 다마가와 노 무대(현재는 철선회 노가쿠 연수소로 이축됨) 등이 있다.

3. 구성 요소

노가쿠의 구성 요소에는 가면, 무대, 악기, 연기, 노래 등이 있다.

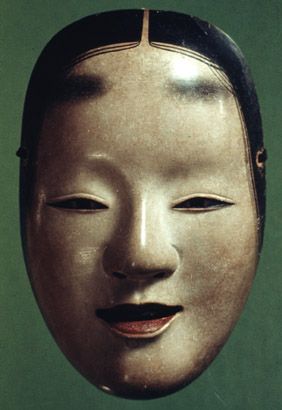

노가쿠에서는 가면을 사용하는 경우가 있는데, 모든 배역이 아닌 특정 배역만 가면을 착용한다. 무대는 노부타이(能舞台)라고 불리는 전용 무대를 사용하며, 노가쿠도(能楽堂)라는 전용 극장에 설치되거나 신사, 절 등에 설치되기도 한다. 노가쿠에서 사용되는 악기는 하야시(囃子)라고 불리며, 관악기인 후에(笛)와 타악기인 고쓰즈미(小鼓), 오쓰즈미(大鼓), 다이코(太鼓)가 있다.[37] 연기는 가마에(構え)라는 독특한 자세를 기본으로 하며, 다양한 형(型)으로 구성된다. 노의 성악 부분은 우타이(謡)라고 불리며, 등장인물의 대사나 심리 묘사 등을 담당한다.

3. 1. 가면

노가쿠에서는 가면을 사용하지만, 특정 배역만 가면을 착용한다. 노에서는 주연인 시테만 가면을 착용하고, 조연인 와키는 착용하지 않는다. 노에서 가면은 유현(幽玄)의 미(美)를 구현하는 수단이다. 가면에는 표정이 거의 없고, 무표정이나 중간 표정에 가깝다. 시테는 얼굴의 각도를 바꾸어 표정을 만든다. 크게 온나멘, 오토코멘, 기멘 등으로 나눌 수 있고, 배역에 따라 여러 가지 가면이 있다. 교겐에서는 가면을 거의 사용하지 않지만 추녀, 노인, 동물을 연기할 경우 가면을 착용한다. 노의 가면에 비해 표정이 다양하고, 동물 가면은 매우 사실적이다.

能面(노면)은 “노우멘”이라고 읽지만, ‘면’이라고만 적으면 보통 “오모테”라고 읽는다. 여러 가지 종류가 있다. 초자연적인 것을 소재로 한 노에서는 면을 쓰는 경우가 많지만, 면을 쓰지 않는 직면물도 있다. 쿄겐에서는 등장하는 인물이 현세의 인간이어서 보통은 면을 쓰지 않고 가면극이라고는 할 수 없지만, 인간 이외의 것을 연기할 경우 등에는 면을 쓴다.[1]

3. 2. 무대

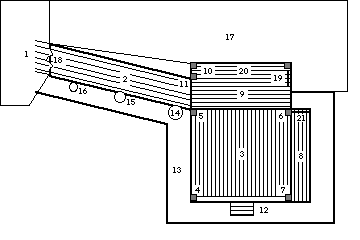

노가쿠는 전용 무대인 노부타이(能舞台)에서 상연된다. 노부타이는 전용 극장인 노가쿠도(能楽堂)에 관람석과 함께 설치되어 있는 경우가 많고, 신사나 절에 설치되어 있는 경우도 있다. 노의 무대는 크게 부타이(舞台), 아토자(後座), 지우타이자(地謡座), 하시가카리(橋掛)로 나눌 수 있으며, 보이지 않는 부분에는 가가미노마(鏡の間)와 가쿠야(楽屋)가 설치되어 있다. 부타이는 정사각형 모양으로 한 변은 6m 정도이며, 지면에서 1m 정도 올라와 있다. 네 개의 모서리에는 기둥(柱|하시라일본어)이 세워져 있고, 기둥 위에는 지붕이 얹어져 있는데, 이는 노가쿠가 원래 야외에서 공연되던 예능이기 때문이다.각 기둥은 용도에 따라 명칭이 있다.

- 시테바시라(シテ柱): 정면에서 보아 왼쪽, '시테'가 춤을 출 때 목표로 하는 기둥. '시테'의 '등장 제1성'을 발하는 장소에 가깝다.

- 와키바시라(脇柱): 정면에서 보아 오른쪽, '와키'가 차지하는 자리에 가깝다. 대신주(大臣柱)라고도 한다.

- 후에바시라(笛柱): 와키바시라 안쪽, 시테바시라의 대각선 위치. 피리부는 역(役)의 자리에 가깝다.

이들 4개의 기둥에 둘러싸인 무대는 세로로 마루판자를 깔았고, 그 각 부분에도 명칭이 있어서 연기의 가늠으로 사용한다. 기둥과 마루판자는 칠을 하지 않은 노송나무를 사용한다.

노가쿠(能楽)를 공연하기 위한 무대를 능무대(能舞台)라고 부른다. 옛날에는 노무대가 신사 등에 만들어졌고, 무대의 지붕은 옥외에 노출되어 조명은 햇빛과 흰 모래밭(白洲)에서의 반사광에 의존했다. 에도 시대에 도쿠가와 쇼군이 각 번저에 어성(御成り)할 때, 노로 접대하는 것이 일반화되었기 때문에, 대번의 에도 저택에는 정원을 사이에 두고 노무대가 설치되어 있는 경우가 있었다.[34]

메이지 이후, 노무대와 관람석(見所, 객석) 전체를 건물로 둘러싼 형식이 증가했는데, 이것을 「노가쿠당(能楽堂)」이라고 부른다. 이 경우, 지붕 위에 노가쿠당의 천장이 있는 형식이 된다. 한편, 전후 「마키노(薪能)」(본래의 마키노는 낮부터 연능을 시작하여 해질녘까지 공연하는 형식이었다)라고 하여 야간의 야외 노가 성행하여, 이 경우 가설의 노무대도 사용된다. 무대의 바닥과 치수가 적당하고, 사방에 기둥이 있으며, 하시카케(橋懸)를 준비할 수 있다면, 노는 어떤 장소에서든 공연할 수 있다.

노부타이의 구조는 다음과 같다.

옛날 노의 객석은 정면, 옆 정면(다리걸이 쪽. 지요와 마주 보는 형태가 된다), 중앙 정면(정면과 옆 정면 사이. 눈붙이 기둥 쪽을 향한다), 지우라(지요 자리 뒤. 옆 정면과 마주 본다)의 네 곳으로 나뉘어 무대를 삼면에서 볼 수 있었다. 하지만, 쇼와 시대 이후 대부분의 노가쿠당에서는 지우라는 폐지되었다.

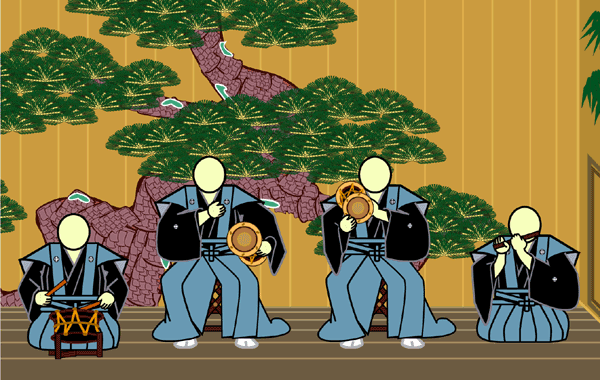

3. 3. 악기

노가쿠에서 사용되는 악기를 하야시(囃子)라고 하며, 관악기인 후에(笛)와 타악기인 고쓰즈미(小鼓), 오쓰즈미(大鼓), 다이코(太鼓)로 구성된다.[37] 후에는 노캉(能管)이라고도 불리며, 가가쿠(雅楽)에서 사용되는 류테키(龍笛)를 모방하여 만들어졌다. 고쓰즈미와 오쓰즈미는 모두 양면 북으로, 고쓰즈미는 오쓰즈미보다 작고 어깨에 올려놓고 연주한다. 오쓰즈미는 오른손 손가락에 골무를 끼고 연주한다. 다이코는 북채를 사용하여 연주하며, 귀신이나 영혼 등 인간이 아닌 주인공이 등장할 때 사용된다.[37]

상수(향하여 오른쪽부터), 피리, 작은 북, 큰 북, 북

하야시는 피리(노관), 작은 북(고쓰즈미), 큰 북(오쓰즈미, 오카와, 큰 가죽), 북(타이코, 締太鼓(시메다이코))의 네 종류로 구성되며, 이를 "사박자"(시뵤우시)라고 부른다.[37] 히나마쓰리에 장식되는 오닌하야시는 가가쿠인 경우도 있지만, 노가쿠의 경우에는 왼쪽부터 "북", "큰 북", "작은 북", "피리", "우타이(부채를 들고 있다)" 순서로 구성된다. 작은 북, 큰 북, 북은 연주할 때 구령을 외치며, 이 구령은 유파에 따라 다르지만 중요한 음악적 요소이다.

노가쿠 한 곡은 "우타이만으로 구성되는 장면", "우타이와 하야시가 함께 연주되는 장면", "하야시만이 연주되는 장면"으로 복잡하게 구성된다. 하야시는 우타이와 함께 연주될 때 반주 역할을 한다.

; 피리(노관)

: 노관은 대나무로 만든 가로피리로, 입술대(숨을 불어넣는 구멍)와 7개의 지공을 가지고 있다. 용피리·시노부에 등 다른 가로피리와 달리 노가쿠 특유의 고음(“히시기”)을 낼 수 있으며, 안정된 조율을 가지지 않는 것이 특징이다.

; 작은 북(고쓰즈미)

: 벚나무로 만든 모래시계형 몸통에 말가죽을 삼실(“조오(시라베오)”라고 함)로 묶어 만든 악기이다. 왼손으로 조오를 잡고 오른쪽 어깨에 메고 오른손으로 치며, 4종류의 음을 구별하여 연주한다.

; 큰 북(오쓰즈미)

: 큰 북은 작은 북과 재질, 구조가 거의 같지만, 전체적으로 크기가 크다. 왼손으로 들고 왼쪽 무릎에 놓고 오른손으로 친다. 음색은 오른손의 치는 방법에 따라 달라지며, 작은 북보다 높고 맑은 소리를 낸다.[13]

; 북

: 북은 締太鼓(시메다이코)로, 소가죽으로 만들어졌으며, 북채 2개를 사용하여 연주한다. 북은 사박자의 리듬을 주도하는 역할을 맡는다.

북이 들어가는 곡은 죽은 자의 영혼이나 귀신이 등장하는 기이한 내용이며, 그렇지 않은 경우에는 피리와 크고 작은 북만으로 연주한다. 전자를 “북물(북이 들어간 것, 사박자 것)”, 후자를 “대소물”이라고 부른다.

3. 4. 연기 (쇼사)

가마에(構え)는 노가쿠 특유의 서는 자세로, 무릎을 굽히고 허리를 넣어 무게중심을 낮춘 자세이다. 간아미나 제아미 시대에는 가마에가 성립되지 않았다고 여겨진다. 문헌상으로 가마에와 유사한 것이 나타나는 것은 16세기 말에 쓰여진 『하치조본화전서(八帖本花伝書)』의 제5권으로, 여기서는 '몸 만들기(胴作り)'라는 명칭으로 남자 역의 자세로서 가마에와 비슷한 것이 그림과 함께 제시되어 있다.[8] 가마에가 남자 역뿐만 아니라 여자 역을 포함하여 모든 노가쿠 역의 자세의 기본이 된 것은 에도 후기쯤으로 여겨진다. 또한 하코비와 함께 이러한 노가쿠의 신체 기법에는 일본 무술의 신체 기법의 영향도 크다고 여겨진다.[9]노가쿠는 형(型, 연기 등의 양식, 패턴)으로 구성되어 있다. 동작, 요(謡), 하야시 모두 다양한 형이 있다. 여기서 말하는 형은 마이(舞)나 동작의 구성 요소로서의 형이다. 형의 기본은 스리아시(摺り足)이지만, 발바닥을 무대 면에 붙이고 발뒤꿈치를 올리지 않고 미끄러지듯 걷는 독특한 운보법(특히 이것을 하코비라고 칭한다)이다. 노가쿠는 가부키나 거기에서 발생한 일본 무도가 가로로 긴 무대에서 정면의 관객을 향해 무도를 보여주는 것을 전제로 하는 것에 비해, 정사각형 무대 위에서 삼면의 관객을 의식하면서 원을 그리듯이 움직이는 점에도 특징이 있다. 노 무대는 소리가 잘 반향되도록 만들어져 있으며, 연기자가 발로 무대를 밟는 것(발 구름)도 중요한 표현 요소이다.

다음은 노의 형의 예이다.

- 시카케(사시코미): 쑥 서서 부채를 든 오른손을 약간 높이 정면으로 내민다.

- 히라키: 왼발, 오른발, 왼발 순서로 세 걸음(三足) 뒤로 물러나면서 양팔을 옆으로 벌린다. 시카케와 히라키를 연속시키는 형을 시카케히라키(사시코미히라키)라고 부른다.

- 좌우(左右): 왼손을 들어 올려 왼쪽으로 한 걸음 또는 몇 걸음 나간 후, 오른손을 들어 올려 오른쪽으로 한 걸음 또는 몇 걸음 나가는 형.

- 사시: 오른손의 부채를 옆에서 올려 정면 높이 쳐드는 형.

- 시오리: 눈앞에 손을 내민다. 우는 것을 나타낸다.[10]

- 박자(拍子): 어느 한쪽 발을 올려 무대를 밟는다.

- 도메뵤시(留メ拍子): 한 곡의 끝에 확실하게 2회 밟는다. 시테가 밟는 경우도 와키가 밟는 경우도 있다.

기본적으로 노와 교겐(狂言)은 같지만, 현실 세계에서 소재를 구한 세속적인 대사극이며 리얼한 표현의 교겐에 비해, 초자연적인 것을 소재로 한 추상적인 표현을 중시하는 노와는 나름의 차이가 있다. 이러한 여러 가지 형의 연속으로 표현되는 동작의 집합을 노의 마이라고 부른다.

노의 마이는 형의 연속이며, 다른 무용에서 볼 수 있는 아테부리(当て振り, 음악이나 대사에 맞춰 동작을 하는 것)는 거의 행해지지 않고, 불필요한 부분을 깎아낸 매우 단순한 궤적을 그리며 정적이라는 인상이 일반적이다. 서파급(序破急)이라고 불리는 완급이 있어, 천천히 움직이기 시작하여 서서히 템포를 빠르게 하고, 딱 멈추도록 연기된다. 드물게 격렬한 곡에서는 아크로바틱한 연기(뛰어넘기나 불도(仏倒) 등)도 있다. 멈춰 있는 경우에도 가만히 쉬고 있는 것이 아니라, 여러 가지 힘이 균형을 이루기 때문에 정지하고 있을 뿐이며, 신체에 극도의 긴장을 강요함으로써 내면에서 솟아나는 박력이나 기합을 표출하려는 특색도 가지고 있다.

노에서는 한 곡의 클라이맥스에서의 표현으로서 요가 중심이 된 '구세(クセ)' 등에서의 마이나, 하야시만으로 춤추는 '마이고토(舞事)'가 연기된다. '마이고토'는 다음과 같이 분류된다.

각각 타이코가 들어간 '타이코모노(太鼓物)'나, 타이코가 없는 '대소물(大小物)'이 있다. (후술하는 하야시 항목도 참조)

- 려중간(呂中干)의 마이: 정형의 보(譜, 려중간의 보)를 반복하면서 도중에 단락이나 변화를 준 곡으로, 여러 가지 역이 춘다.

- 중간 템포의 '중간의 마이(中之舞)'나, 느린 '서의 마이(序之舞)', 빠른 템포의 '급의 마이(急之舞)', '오토코마이(男舞)', '하야마이(早舞)', '가미마이(神舞)' 등이 있다.

- 가쿠(楽): 중국을 무대로 한 곡으로 신선 역의 사람이 춘다. 악인 역의 시테가 춤추는 경우도 있다('쓰루카메(鶴亀)', '덴코(天鼓)' 등).

- 가구라(神楽): 와키노(脇能, 시테가 신불 역을 연기하는 곡)에서 춤춘다. 신들린 여성 역의 춤. 타이코모노.

마이만큼 길지는 않지만 무대를 한 바퀴 도는 동작으로 시테의 품위나 세위, 내면 심리를 표현하는 하야시고토(囃子事)도 있으며, 총칭하여 '하타라키고토(働事)'라고 불린다.

- 마이바타라키(舞働): 용신 등이 세위를 나타내기 위한 곡. 타이코모노.

- 가케리(翔): 무인(수라)이나 광녀가 연기하는 곡. 대소물.

교겐의 무용도 노와 공유하는 기술이 많아 춤춘다고 하기에 적합하지만, 일상을 그리는 경우가 많은 교겐에서는 일상적인 동작이나 구체성을 띤 연기도 많아, 신체를 상하로 움직이는 동작도 있어 춤에 가까운 발상도 보인다. 교겐의 마이와 형의 일례를 연출 용어로서 분류하면 다음과 같다.

- 아게아시(上げ足): 발을 무릎을 높이 올려 한 걸음 한 걸음 내딛는 듯한 걸음걸이. 귀신이나 야마부시의 걸음걸이를 표현한다.

- 안자(安座): 책상다리를 하는 것.

- 이치준(一巡): 무대를 삼각형으로 한 바퀴 도는 것. 길을 가는 동작.

- 우쿠(浮く): 들뜬 듯한 형. 좌우의 발을 교대로 상하시키면서 상반신을 부드럽게 흔든다.

- 산단노마이(三段之舞): 와키쿄겐이나 무코쿄겐 등에 사용되는 마이의 명칭.

- 샤기리(シャギリ): 피리만으로 연주하는 곡으로, 차절(車切)·사절(砂切)이라는 글자를 쓴다.

- 쓰레마이(連舞): 두 명 이상의 연기자가 같은 춤을 추는 것.

- 미즈카가미(水鏡): 수면에 자신의 모습을 비출 때의 형.

- 미쓰뵤시(三つ拍子): 밟아 딛듯이 세 번 밟는 교겐 특유의 발 구름.

3. 5. 노래 (우타이)

노의 성악 부분인 우타이를 우타이곡이라고 하며, 크게 나누면 시테, 와키, 츠레 등 극중 등장인물과 지우타이(地謡)라고 불리는 8명(표준이지만 2명 이상 10명 정도까지)의 백코러스 사람들로 구성된다.[11] 극중 등장인물의 우타이는 그대로 등장인물의 대사가 된다. 한편, 지우타이는 등장인물의 심리 묘사나 정경 묘사를 담당하지만, 경우에 따라서는 시테의 감정을 대변하여 노래하기도 하며, 시테, 와키, 츠레, 지우타이가 서로 주고받는 경우도 있다.지우타이는 지우타이자에서 앞뒤 두 줄로 나뉘어 무대를 향해 앉는다. 각자 부채를 가지고 있으며, 우타이를 할 때는 그것을 들고, 쉴 때는 내린다. 지우타이는 지가시라(地頭)라고 불리는 사람이 콘서트 마스터와 같은 역할을 하고 있으며, 이전에는 맨 왼쪽 앞에 앉았지만, 전체를 통솔하기 위해 후열 중앙에 위치하게 되었다.

우타이에 사용되는 말은 무로마치 시대의 일본어이다. 우타이는 음절이 있는 부분(후시)과 음절이 없는 부분(코토바)으로 나눌 수 있다. 음절이 있는 부분에는 박자합과 박자불합이 있다. 코토바는 일반적인 대사, 대화에 해당하며, 존댓말로 말해지고, 역할을 연기하는 사람(시테, 와키, 츠레)만이 발성한다. 지우타이는 반드시 음절이 있는 우타이를 부른다. 또한 역할을 연기하는 사람들끼리의 대화라도, 어느 정도까지 코토바를 주고받다가 역할의 감정이 고조됨에 따라 중간부터 음절이 붙은 우타이로 전환되는 경우가 적지 않다.

우타이란, 8대 관세 철지극(観世銕之亟)에 따르면 “7·5조를 기본으로 한 긴 시”이다.[11] 7·5조로 쓰여진 12자를 한 줄로 하여, 8박자로 불린다. 하지만 8박자에서 벗어난 리듬으로 불리는 부분도 있다. “박자합(拍子合)”에서는 박자에 해당하는 글자와 박자에 해당하지 않는 박자 사이의 글자가 번갈아 나오기 때문에, 8박자에는 16글자가 들어간다. 표준적인 7·5조로 2박 3글자+1글자 분의 “모치(モチ)”(또는 “노베(ノベ)”)라고 불리는 늘어난 간격으로 부르는 것을 “히라노리(平ノリ)”, 1박 2글자로 글자가 이어져(모치가 줄어들어) 강약의 노리가 생기는 부분을 “나카노리(中ノリ)(슈라노리(修羅ノリ))”, 1박 1글자로 부르는 것을 “오오노리(大ノリ)”라고 한다. 8박자에서 벗어난 리듬의 우타이는 “박자불합(拍子不合)”이라고 불린다.[12]

“노의 약식 연주”에서는 하야시카타를 수반하지 않고 우타이를 하는 경우도 많으며, 그때는 박자를 의식하지 않고 상당히 자유롭게 우타이를 할 수 있다. 이것을 “스우타이(素謡)”라고 하며, 하야시에 맞춰 우타이를 하는 “하야시우타이(囃子謡)(박자우타이(拍子謡))”와 구별하고 있다.

노의 발성법은 물론 연주자에 따라 다양한 개성이 있지만, 두꺼운 소리를 내거나 자음을 길게 부르려고 하는 데 특징이 있다. “윗소리와 아랫소리를 동시에 낸다”고 말해지며, 음계는 윗소리로 표현하지만, 아랫소리로 소리의 두께나 박력, 안정감을 표현한다. 우타이는 장면에 따라 “약긴(弱吟)”과 “강긴(強吟)”의 2종류로 나뉜다. 8대 관세 철지극(観世銕之亟)에 따르면, “약긴”은 세세한 음계를 가진 멜로디적인 표현, “강긴”은 소리의 박력을 강조한 표현으로 여겨진다.[11]

4. 전승

노가쿠는 이에모토(家元)를 통해 전승된다. 이에모토는 예술 유파를 계승하는 사람이나 제도를 말하며, 한 유파에 소속되면 다른 유파로 옮길 수 없다. 이에모토를 통해 전승되고 있는 각 유파의 연기법이나 연주법은 조금씩 다르다. 현재 전승되고 있는 유파는 다음과 같다.

| 구분 | 유파 |

|---|---|

| 시테가타(シテ方) | 간제류(観世流), 호쇼류(宝生流), 곤고류(金剛流), 곤파루류(金春流), 기타류(喜多流) |

| 와키가타(ワキ方) | 다카야스류(高安流), 호쇼류(下掛宝生流), 후쿠오류(福王流) |

| 후에가타(笛方) | 잇소류 (一噌流), 모리타류(森田流), 후지타류(藤田流) |

| 고쓰즈미가타(小鼓方) | 고류 (幸流), 고세이류 (幸清流), 오쿠라류(大倉流), 간제류(観世流) |

| 오쓰즈미가타(大鼓方) | 가도노류(葛野流), 다카야스류(高安流), 이시이류(石井流), 오쿠라류(大倉流), 간제류(観世流) |

| 다이코가타 (太鼓方) | 곤고류 (金春流), 간제류(観世流) |

| 교겐가타(狂言方) | 오쿠라류(大蔵流), 이즈미류(和泉流) |

노가쿠 공연자는 노가쿠협회 소속 전문직인 노가쿠사 외에, 특정 지역이나 신사의 우지코 집단에서 유지되는 향토적인 노·쿄겐·식삼번을 공연하는 사람들, 노가쿠협회 회원에게 월례비를 내고 기술을 배우는 아마추어 애호가, 대학·고등학교 노 서클 학생들이 있다. 일부 아마추어 애호가는 노가쿠를 직업으로 하는 베테랑으로 전향하기도 한다.

노가쿠협회 회원과 아마추어 제자들의 직무는 시테가타, 와키가타, 하야시가타, 교겐가타의 4종류로 나뉜다. 하야시가타는 다시 후에가타, 코츠즈미가타, 오츠즈미가타, 타이코가타의 4종류로 나뉜다. 와키가타, 하야시가타, 쿄겐가타는 “삼역”이라고 불린다. 이러한 기술은 역사적으로 수많은 유파를 낳았지만, 현재까지 폐절된 유파도 있다.

각 유파의 최고 지도자는 종가라고 불리며, 다른 전통 예능에서의 가원에 해당한다. 각 유파에는 종가 외에도 에도 시대에 다이묘 집에 봉사하며 노가쿠 기술 지도를 해 온 유서 깊은 가문(직분가)이 존재한다. 종가의 권력은 강대하지만[17], 때때로 직분가에 의해 무력화되는 경우도 있다. 종가가 없어지면 일문 중 유력자가 “종가맡기”로 대행하며, 종가가 일을 수행할 수 없게 되면 “종가대리”가 세워지기도 한다.[18]

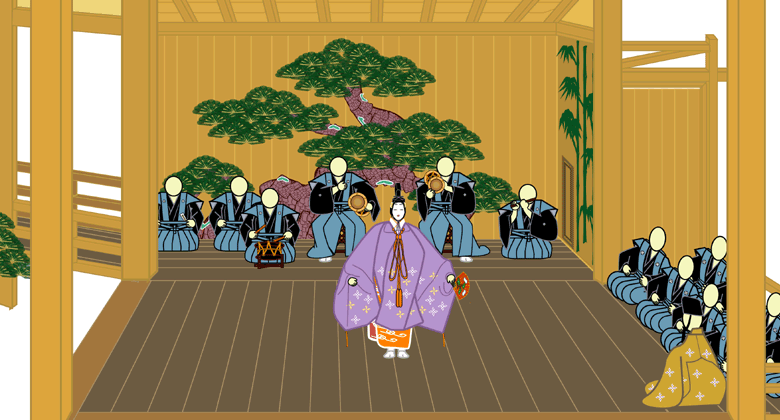

노가쿠는 배우(시테)의 가무를 중심으로, 쓰레와 와키, 아이쿄겐을 배역으로 하여, 반주인 지요와 하야시 등을 수반하여 구성된 음악극·가면극이다. 춤과 우타이를 담당하고 실제로 연기를 하는 것이 시테가타, 와키가타 및 쿄겐가타이며, 반주 음악을 담당하는 것이 하야시가타(후에가타, 코츠즈미가타, 오츠즈미가타, 타이코가타)이다.

무대 중앙에 있는 것이 시테, 가장 앞에서 등을 돌리고 있는 것이 와키, 그 안쪽이 지요, 시테 뒤에 하야시가타(오른쪽부터, 후에, 코츠즈미, 오츠즈미, 타이코), 고켄이 앉아 있다.

노가쿠 유파는 대화사루가쿠 사좌(四座) 계통 유파와 그 외 일본 각지의 토착적인 노로 나뉜다. 대화사루가쿠 사좌는 관세좌(觀世座), 보생좌(寶生座), 금춘좌(金春座), 금강좌(金剛座)를 말하며, 에도 시대에 금강좌에서 갈라져 나온 기타류(喜多流)를 합쳐 '''사좌일류'''(四座一流)라고 부른다.

사좌 중 나라(奈良)에서 교토(京都)로 진출한 관세, 보생을 '''상걸이'''(上掛り)라고 부르고, 나라를 근거지로 한 금춘, 금강을 '''하걸이'''(下掛り)라고 부른다. 기타는 하걸이에 포함된다.

대화사루가쿠 사좌는 도요토미 히데요시가 정책적으로 다른 사루가쿠 좌(단파사루가쿠 삼좌 등)를 흡수했기 때문에, 에도 시대 초기에 일본 사루가쿠 대부분을 지배했다. 현재 사좌일류 계통 노가쿠사들은 사단법인 노가쿠협회를 조직하고 있으며, 노가쿠협회 소속이 직업 노가쿠사로 여겨진다.

야마가타현 춘일신사의 쿠로카와노(黒川能), 니가타현의 오스도노(大須戸能) 등 대화사루가쿠 사좌에 통합되지 않은 노가쿠가 남아 있는 지역도 있으며, 사좌일류에서는 연주할 수 없는 곡목이나 지역 특유의 춤을 볼 수 있다.

노가쿠협회 소속 노가쿠사에 의해 상연되는 노가쿠에서는 전체 류기(流儀)는 시테 역할의 류기에 의해 제시된다. 노에 한정하여 가원(家元)을 종가(宗家)라고 칭한다.

에도 시대 이전에는 사루가쿠 배우들이 '자(座)'에 소속되어 활동했기 때문에, 현재처럼 시테 역할 배우가 자유롭게 삼역을 원하는 유파에서 선택하여 연능하는 일은 없었다. 에도 시대 각 좌의 구성은 다음과 같다.

- 관세류(観世流)(관세좌(観世座))

- : 와키(ワキ) 복왕류(福王流), 진도류(進藤流)

- : 후에(笛) 모리타류(森田流), 카스가류(春日流)

- : 고쓰즈미(小鼓) 관세류(観世流), 코우세이류(幸清流)

- : 다이쓰즈미(大鼓) 카즈노류(葛野流)

- : 다이코(太鼓) 관세류(観世流)

- : 쿄겐(狂言) 사기류(鷺流)

- 보생류(宝生流)(보생좌(宝生座))

- : 와키(ワキ) 시모가케보세이류(下掛宝生流)

- : 후에(笛) 잇소류(一噌流)

- : 고쓰즈미(小鼓) 코우류(幸流)

- : 다이쓰즈미(大鼓) 관세류 보생련사부로파(観世流宝生錬三郎派), 이토쿠류(威徳流)

- : 쿄겐(狂言) 다이조류(大蔵流) 다이조야타유파(大蔵弥太夫派)

- 금강류(金剛流)(금강좌(金剛座))

- : 와키(ワキ) 타카야스류(高安流)

- : 후에(笛) 카스가류(春日流) 초메이세이자에몬파(長命清左衛門派)

- : 다이쓰즈미(大鼓) 타카야스류(高安流)

- : 쿄겐(狂言) 다이조류(大蔵流) 다이조하치에몬파(大蔵八右衛門派)

- 금춘류(金春流)(금춘좌(金春座))

- : 와키(ワキ) 슌토류(春藤流)

- : 고쓰즈미(小鼓) 코우류(幸流), 오오쿠라류(大倉流)

- : 다이쓰즈미(大鼓) 오오쿠라류(大倉流)

- : 다이코(太鼓) 금춘류(金春流), 금춘사부로에몬류(金春三郎右衛門流)

- : 쿄겐(狂言) 다이조류(大蔵流)

- 키타류(喜多流)에는 자붙(座付)이 없다

2005년 일본능극협회 명부에 기재된 각 능극사 수는 다음과 같다.

- 시테방 (자세한 내용은 각 항목 참조)

- : 관세류(561), 보생류(270), 금강류(100), 금춘류(120), 기타류(54)

- 와키방

- : 하가케보생류(24), 복왕류(20), 고안류(16)

- : 신도류(메이지 시대에 폐절), 춘등류(메이지 시대에 폐절)

- 교겐방

- : 대장류(92), 와젠류(56)

- : 로류(사도섬, 야마구치 등에 계승자는 있으나, 일본능극협회 회원 자격은 인정되지 않음)

- 하야시방 (피리방)

- : 모리타류(48), 잇소류(17), 후지타류(4)

- : 히라이와류(메이지 시대에 폐절), 가스가류(전후에 폐절)

- 하야시방 (작은북방)

- : 코우류(31), 오오쿠라류(18), 코우세이류(9), 관세류(7)

- 하야시방 (큰북방)

- : 고안류(13), 오오쿠라류(13), 가즈노류(12), 이시이류(10), 관세류(1)

- : 이토쿠류(메이지 시대에 폐절), 금춘류(메이지 시대에 폐절)

- 하야시방 (장고방)

- : 금춘류(25), 관세류[22](16)

대부분의 노가쿠시는 집안에서 태어나 어릴 적부터 아버지에게 훈련을 받는다. 노가쿠를 직업으로 결정한 사람은 소속 유파 종가에서 수년간 수행(내제자)하여 초기 훈련을 마무리한다. 노가쿠사가 된 후에도 훈련은 평생 계속된다.

시테방과 달리 삼역(와키방, 하야시방, 교겐방)은 인력 부족으로 쇼와 시대에 전통적인 육성 시스템의 난점이 명확해졌다. 그래서 국립노가쿠당에 삼역 기술 전수 학교를 설립하여 집안 자녀 이외의 인재를 받아들이는 시도가 시작되었다.[23] 이 제도는 1984년 6월에 시작되었다.

관세 에이후(観世栄夫)에 따르면, 노가쿠협회는 암묵적으로 노가쿠 직업인에게 공평하게 일을 알선하며,[24] 시테 역할은 연간 약 30회 무대에 오른다고 한다.[25] 삼역은 인력 부족으로 하루 2~3개 일을 겸하는 것이 일상화되어 있다고 한다.[26]

노가쿠 연주나 교육으로 보수를 얻는 행위는 노가쿠협회 회원이 아니더라도 법적으로 가능하다. 이즈미 겐야(和泉元彌)는 노가쿠협회 탈퇴 후에도 쿄겐시로 활동하고 있다.

5. 상연 형식

翁|오키나일본어를 시작으로, 노(能) 다섯 편과 그 사이에 쿄겐(狂言) 네 편을 넣는 “翁付き五番立|오키나쓰키고반다치일본어”라는 프로그램 구성이 에도 시대 이후로 계속되고 있는 노가쿠(能楽)의 공식적인 공연 방식이다.[32] 간아미(観阿弥)·제아미(世阿弥)가 활약했던 무로마치 시대 초기에는, 노와 쿄겐을 어떤 순서로 상연할 것인가, 서파급(序破急)의 개념이 중시되었다.[33] 서파급이란, 속도뿐만 아니라 정신적인 고양이나 구성상의 고조 등, 또는 하루의 경과를 고려한 것이다.[33] 구체적으로는, “翁|오키나일본어”이라는 의전적인 노를 한 후, 해가 질 때까지의 사이에, 쿄겐을 끼워넣으면서 다섯 종류의 곡목을 연주한다.[33]

| 순서 | 형식 | 주역 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 1 | 翁|오키나일본어 | 특별한 행사에서만 연주 | |

| 2 | 노(能)의 첫 번째 작품 (신(神)) | 신(神) | 와키노(脇能)나 신사물(神事物) |

| 3 | 쿄겐(狂言)의 첫 번째 작품 | 와키쿄겐(脇狂言) | |

| 4 | 노(能)의 두 번째 작품 (남(男)) | 무사 | 슈라노(修羅能)|슈라물(修羅物), 거의 대부분 패전(패슈라(負修羅)), 승슈라(勝修羅)는 세 곡(다무라(田村)·야시마(屋島)·에비라(箙)), 서(序)의 파(破) |

| 5 | 쿄겐(狂言)의 두 번째 작품 | ||

| 6 | 노(能)의 세 번째 작품 (여(女)) | 미인 | 가쓰라모노(鬘物), 파(破)의 파(破) |

| 7 | 쿄겐(狂言)의 세 번째 작품 | ||

| 8 | 노(能)의 네 번째 작품 (광(狂)) | 미친 여자 | 광녀물(狂女物), 광(狂)이란 정신이 고조된 상태, 이상자(異常者)가 아님, 잡노(雑能)나 현대물(現在物), 파(破)의 급(急) |

| 9 | 쿄겐(狂言)의 네 번째 작품 | 토쿄겐(止狂言) | |

| 10 | 노(能)의 다섯 번째 작품 (귀(鬼)) | 귀(鬼), 천구(天狗) | 세츠노(切能)나 귀축물(鬼畜物), 급(急) |

위와 같이 하루 종일 걸리는 구성으로 노가쿠를 상연하는 것은 드물어지고 있으며,[33] 노가쿠협회 주최의 식노(式能) 등에서만 볼 수 있다.[33] 구체적으로는, 노·쿄겐 각 1곡, 또는 노 2곡과 쿄겐 1곡 정도로 끝나는 상연 형식이 늘고 있다. 그러나, 두 곡(二番) 이상인 경우는 반드시 위의 순서에 따르고 있다.[33]

오반다치(五番立)로 노가쿠를 상연할 때, 다섯 번째가 경사스러운 곡(축언노(祝言能))이 아니라 어두운 내용의 노인 경우, 『다카사고』등, 신노(神能)의 후반부만을 연주하며(후반부만 연주하는 것을 한노(半能)이라고 한다), 경사스러운 분위기로 마무리하는 것이 관례였다. 더욱 간략하게 마지막 장만을 소요(素謡)로 우타이(謡)하여 끝내는 경우도 있었다. “付祝言|후슈쿠겐일본어”이라고 하는 이 습관은, 연능 시간이 짧아진 오늘날에도 볼 수 있다.

능악 프로그램 표의 예시는 위 그림과 같다. 주역(시테) 배우의 이름은 연목의 오른쪽 위에 쓰이고, 와키 배우의 이름은 연목의 바로 아래에 쓰이는 것이 관례이다. 참고로 "소서"는 특수 연출을 가리킨다.

능 한 곡을 연주하는 데 약 1시간 정도 걸리기 때문에, 짧은 시간에 감상하거나 혹은 연습 과정으로서 간략한 연주 형식이 마련되어 있다.

- '''시무(しまい)'''

: 무수(舞手)와 지요(地謡) 수 명이 곡 중 하이라이트가 되는 춤을 상연하는 것. 5분~10분 정도의 길이. 시테(舞手)는 능 의상이 아닌 紋付袴|몬쓰키 하카마일본어를 착용한다. 또한 면(面)은 쓰지 않는다.

: "쿠세(クセ)"란 능 이전에 있던 예능인 곡무(曲舞)에서 간아미·제아미 부자가 능의 중심에 도입한, 긴 평이한 지요에 맞춰 추는 부분이며, "키리(キリ)"는 능의 마지막 부분이다. "○之段"이라는 인상적인 명장면의 명칭도 있다.

- '''마이바야시(まいばやし)'''

: 시무에 무사(舞事)와 上記参照|동고사일본어를 더하여, 무수와 지요 수 명, 그리고 하야시가타(囃子方)가 참가하여 한 곡의 주요 부분을 추는 것. 10분~20분 정도의 길이. 시무와 마찬가지로 무수는 의상과 면을 사용하지 않는 경우가 많다.

- '''반능(はんのう)'''

: 주로 곁능(脇能) 또는 다섯 번째 곡의 전장(前場)을 짧게 생략하여 상연하는 것. 자세한 내용은 반능 참조.

- '''수요(すうたい)'''

: 지요(그리고 역요)만으로 한 곡을 상연하는 것. 하야시가타는 참여하지 않는다. 간쿄겐(間狂言)도 생략되는 것이 보통이다.

: 하야시요(囃子謡)와의 대구로서 수요라는 표현이 사용되는 경우가 있으며, 능 한 곡을 요(謡)하는 것을 특히 "반요(番謡)"라고 칭하는 경우도 있다.

- '''連吟|렌긴일본어'''

: 수요 형식으로, 곡의 하이라이트만을 요하는 것.

- '''連調|렌초일본어'''

: 요(한 명 또는 수 명)와 한 종류의 타악기가 수 명이 능의 일부를 연주하는 형식.

- '''一調|잇초일본어'''

: 요 한 명과 한 종류의 타악기가 한 명이 능의 일부를 연주하는 형식. 一調|잇초일본어용의 替えの手|가에노테일본어를 치는 경우도 있다.

- '''一管|잇칸일본어'''

: 피리 한 명에 의한 연주. 평소 능에서는 불지 않는 곡을 연주하는 경우도 있다.

- '''一調一管|잇초잇칸일본어'''

: 피리 한 명과 한 종류의 타악기가 한 명에 의한 연주. 一調|잇초일본어용의 替えの手|가에노테일본어를 치는 경우도 있다.

- '''素囃子|스바야시일본어'''

: 하야시가타만의 연주로 상연하는 것.

- '''番囃子|반바야시일본어'''

: 지요와 하야시가타가 한 곡을 상연하는 것. 능의 음성 부분의 상연.

- '''居囃子|이바야시일본어'''

: 지요와 하야시가타가 곡의 하이라이트를 상연하는 것. 마이바야시에서 시테의 춤을 뺀 형식.

참조

[1]

웹사이트

UNESCO - Nôgaku theatre

https://ich.unesco.o[...]

[2]

웹사이트

Nôgaku Theatre

http://www.unesco.or[...]

UNESCO Culture Sector

2009-09-07

[3]

웹사이트

UNESCO - Nôgaku theatre

https://ich.unesco.o[...]

[4]

문서

芝能楽堂は、日本初の能楽堂(能舞台を屋内に収めたもの)である。

[5]

서적

新版 能・狂言事典

平凡社

2011

[6]

서적

華より幽へ

白水社

2007

[7]

서적

ようこそ能の世界へ

暮しの手帖社

2000

[8]

서적

天女舞の身体技法:カマエ成立以前の能の身体

森話社

2002

[9]

서적

宴の身体:バサラから世阿弥へ

岩波書店

[10]

문서

型においても能と狂言では違いがあり、例えば泣くことを示す「シオリ」でも、能は手を顔に近づけるだけだが、狂言ではエーエーと泣き声を発する

[11]

서적

ようこそ能の世界へ

暮しの手帖社

2000

[12]

서적

能にアクセス

淡交社

2003

[13]

문서

小鼓が「ポン(ポ)」であれば大鼓は「カン」とした音調。

[14]

웹사이트

教育用画像素材集サイト

http://www2.edu.ipa.[...]

IPA

[15]

서적

能の新世紀

[16]

서적

(관세 전게서)

[17]

서적

華より幽へ 観世栄夫自伝

白水社

2007

[18]

웹사이트

能楽協会約款

http://www.nohgaku.o[...]

[19]

문서

子供の役もしくは非常に高貴な人物を象徴的に表現するために子供が演じることになっている役

[20]

문서

適齢期にある三役の子供をシテ方が指導して使うこともある

[21]

문서

舞台上に待機し、舞台の進行を手助けする役目の人物。小道具や作り物の世話をする他、演じ手が何らかの理由で舞台を続けられなくなった場合には途中から代役を務めることもある。

[22]

문서

観世左吉流ともいう

[23]

문서

現在の正式な名称は「独立行政法人日本芸術文化振興会養成事業・能楽三役研修生」である。

[24]

서적

華より幽へ 観世栄夫自伝

白水社

2007

[25]

서적

伝統芸能家になるには

ぺりかん社

2000

[26]

서적

(사관 전게서)

[27]

서적

(관세 전게서)

[28]

문서

同上

[29]

웹사이트

能楽協会について

http://www.nohgaku.o[...]

[30]

웹사이트

女性能楽師と2つの壁 ―能楽協会と日本能楽会入会―

http://atlantic2.gss[...]

[31]

서적

(사관 전게서)

[32]

서적

能楽入門(1) 初めての能・狂言

小学館

1999

[33]

웹사이트

曲の種類 公益社団法人 能楽協会

https://www.nohgaku.[...]

2021-12-04

[34]

웹사이트

江戸時代の大名生活・上屋敷と下屋敷

http://www.tcp-ip.or[...]

目白徳川黎明会

1975-09-29

[35]

서적

現代芸術としての能

世界思想社

2014

[36]

웹사이트

能楽の秘伝書を出版したために、破門された能楽師について知りたい。

https://crd.ndl.go.j[...]

2023-12-27

[37]

서적

일본의 전통문화

제이앤씨

2008

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com