로도센

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

로도센은 로 표시되는 유기금속 화합물로, 1950년대에 페로센 발견 이후 유기금속화학 연구의 중요한 대상이 되었다. 18전자 규칙을 따르며, 상온에서는 이량체 형태로 존재한다. 로도센 및 로도세늄 염의 합성은 다양한 방법으로 이루어지며, 치환된 로도센 유도체에 대한 연구도 활발히 진행되고 있다. 로도센 유도체는 생의학적 이용 가능성이 연구되고 있으며, 연결된 메탈로센 시스템 및 로도세늄 함유 고분자 분야에도 응용된다.

더 읽어볼만한 페이지

| 로도센 - [화학 물질]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 일반 정보 | |

| |

| |

| IUPAC 이름 | 로도센 |

| 다른 이름 | 비스(사이클로펜타디에닐)로듐(II) 다이사이클로펜타디에닐로듐 로듐(II) 사이클로펜타디에나이드 |

| 속성 | |

| 분자식 | C10H10Rh |

| 겉모습 | 노란색 고체 (이량체) |

| 녹는점 | 174°C (분해와 함께, 이량체) |

| 용해도 | 다이클로로메탄에 약간 용해됨 (이량체) 아세토나이트릴에 용해됨 |

| 관련 화합물 | |

| 관련 화합물 | 페로센 코발토센 이리도센 비스(벤젠)크로뮴 |

| 식별 정보 | |

| CAS 등록번호 | 12318-21-7 |

| ChemSpider ID | 2339512 |

| PubChem CID | 3082022 |

| SMILES | [cH-]1cccc1.[cH-]1cccc1.[Rh+2] |

| Jmol | [cH-]1cccc1.[Rh+2].[cH-]1cccc1 |

| InChI | 1/2C5H5.Rh/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;/q2*-1;+2 |

| InChIKey | IWAKCRNSZSPDTB-UHFFFAOYAC |

| 표준 InChI | 1S/2C5H5.Rh/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;/q2*-1;+2 |

| 표준 InChIKey | IWAKCRNSZSPDTB-UHFFFAOYSA-N |

2. 역사

유기금속화학 분야는 19세기 제이세 염(1831년)과 니켈 테트라카르보닐(1888년) 같은 화합물의 발견과 함께 시작되었으며, 이는 금속과 탄소 원자 사이의 결합에 대한 이해를 넓히는 계기가 되었다. 특히 1951년 페로센([Fe(C5H5)2])의 우연한 발견은 이 분야에 큰 활력을 불어넣었다. 페로센은 예상치 못한 높은 안정성을 보였고, 이는 기존의 화학 결합 이론으로는 설명하기 어려웠다.

1952년, 제프리 윌킨슨, 에른스트 오토 피셔 등 여러 연구자들이 독립적으로 페로센이 두 개의 사이클로펜타디에닐 고리 사이에 철 원자가 끼어 있는 샌드위치 화합물 구조임을 밝혀냈다. 이 발견은 메탈로센이라는 새로운 종류의 화합물 연구를 촉발했으며, 윌킨슨과 피셔는 이 공로로 1973년 노벨 화학상을 수상했다.

페로센과 유사한 구조와 안정성을 가진 코발토센 양이온([Co(C5H5)2]+)의 발견은 윌킨슨과 F. 알버트 코튼이 로듐과 이리듐을 이용한 유사 화합물 합성을 시도하게 만들었다. 그 결과, 1953년에 다양한 로도세늄 염([Rh(C5H5)2]+X-) 합성에 성공했으며, 로도세늄 양이온 역시 높은 안정성을 갖는다는 것을 확인했다.

이후 환원 전위 측정을 통해 여러 메탈로센의 상대적 안정성이 비교되었다. 페로센([Fe(C5H5)2]), 코발토세늄 양이온([Co(C5H5)2]+), 로도세늄 양이온([Rh(C5H5)2]+)은 비교적 안정한 것으로 나타났으나, 중성 로도센([Rh(C5H5)2])은 중성 코발토센([Co(C5H5)2])보다 훨씬 불안정하여 쉽게 산화되는 경향을 보였다. 이는 실험적으로도 확인되어, 전기화학적으로 생성된 중성 로도센을 분리하는 데는 실패했다.

2. 1. 제이세 염과 초기 유기금속화학

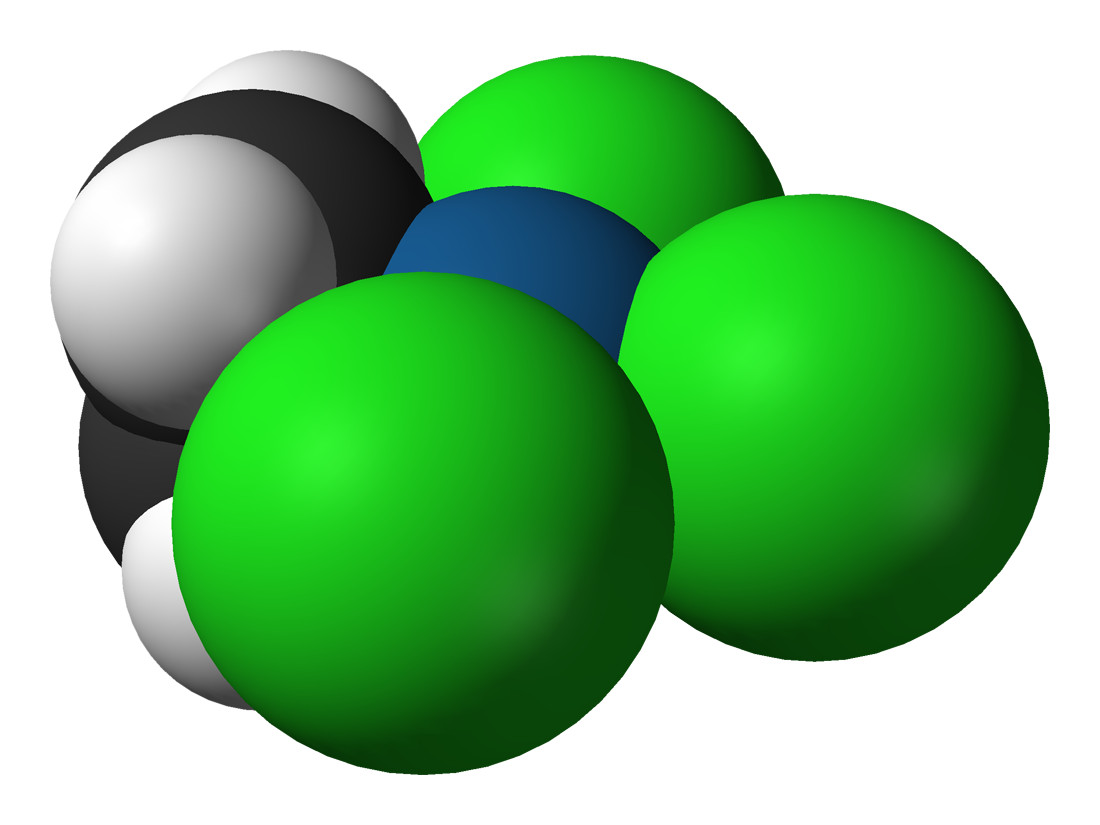

유기금속화학의 발견은 화학 결합에 대한 중요한 통찰력을 제공하는 계기가 되었다. 제이세 염(Zeise's salt), K[PtCl3(C2H4)]·H2O는 1831년에 처음 보고되었으며, 몬드에 의한 니켈 테트라카르보닐(Ni(CO)4)의 발견은 1888년에 이루어졌다. 이들 화합물은 각각 금속 중심과 작은 분자 사이의 결합을 포함하고 있었는데, 제이세 염의 경우는 에틸렌이었고 니켈 테트라카르보닐의 경우는 일산화 탄소였다.

제이세 염의 음이온 구조(왼쪽 이미지 참조)는 백금 금속 중심(파란색)과 에틸렌 리간드의 탄소 원자(검은색) 사이에 직접적인 결합이 형성되어 있음을 보여준다. 이러한 금속-탄소 결합은 유기금속 종을 정의하는 핵심적인 특징이다. 그러나 이러한 금속-알켄 결합의 본질은 1950년대에 Dewar–Chatt–Duncanson 모델이 제안되기 전까지 명확하게 설명되지 못했다. 이 모델은 처음에는 금속-알켄 결합만을 설명하기 위해 개발되었지만, 이후 π 역결합이 중요한 역할을 하는 금속 카르보닐(예: Ni(CO)4)과 같은 다른 시스템에도 적용될 수 있도록 확장되었다.

2. 2. 페로센의 발견과 샌드위치 화합물

페로센(Ferrocene), [Fe(C5H5)2]는 1951년 Pauson과 Kealy가 사이클로펜타디엔의 산화적 이량체화를 통해 풀발렌(fulvalene, C10H8)을 만들려던 시도 중에 처음 합성되었다. 그들은 예상했던 풀발렌 대신 분자식 C10H10Fe를 가지고 "놀라운 안정성"을 보이는 주황색 고체 화합물을 얻었다고 보고했다. 이 예상치 못한 발견은 당시 유기금속화학 분야에 큰 반향을 일으켰다. Pauson과 Kealy가 제안한 페로센의 초기 구조는 당시 알려진 화학 결합 이론으로는 설명하기 어려웠고, 특히 화합물의 이례적인 안정성을 설명하지 못했다. 따라서 화학자들의 당면 과제는 페로센의 정확한 구조를 밝혀내어 그 결합 방식과 특성을 이해하는 것이었다.

1952년, 세 개의 연구 그룹이 독립적으로 페로센이 샌드위치 구조를 가지고 있다고 결론 내리고 이를 발표했다. 로버트 번스 우드워드와 제프리 윌킨슨은 페로센의 반응성을 연구하여 구조를 규명하고자 했다. 그들은 페로센이 벤젠과 같은 전형적인 방향족 화합물과 유사한 화학 반응을 보인다는 것을 실험적으로 증명했다. 같은 시기 독일의 에른스트 오토 피셔는 페로센의 샌드위치 구조를 독자적으로 추론했고, 나아가 코발토센과 같은 다른 메탈로센 화합물들을 합성하는 연구를 시작했다. 또한 Eiland와 Pepinsky는 X선 결정학 연구를 통해 페로센이 실제로 두 개의 사이클로펜타디에닐 고리 사이에 철 원자가 끼어 있는 샌드위치 구조임을 실험적으로 확인해주었다.

페로센의 구조는 중심의 철(II) 이온(Fe2+)과 이를 위아래에서 둘러싸는 두 개의 사이클로펜타디에나이드 음이온(C5H5−)으로 이루어져 있다. 원자가 결합 이론에 따르면, 사이클로펜타디에나이드 음이온은 훠켈 규칙을 만족하여 방향족성을 띠기 때문에 매우 안정하다. 이러한 접근은 분자의 기하학적 구조를 비교적 정확하게 예측할 수 있게 해주었다. 이후 분자 궤도 이론이 페로센에 성공적으로 적용되면서, 페로센이 왜 그토록 안정적인지에 대한 이유가 명확하게 설명되었다.

페로센의 발견과 그 구조 규명은 유기금속화학 분야의 발전에 크게 기여했으며, 이 공로로 윌킨슨과 피셔는 "유기금속 화합물, 이른바 샌드위치 화합물의 화학에 대한 선구적인 연구"를 인정받아 1973년 노벨 화학상을 공동 수상했다.

2. 3. 로도세늄의 발견과 초기 연구

윌킨슨과 피셔가 보고한 코발토센의 특성은 일가의 양이온인 코발티시늄 양이온 [Co(C5H5)2]+이 페로센 자체와 유사한 안정성을 나타낸다는 것을 보여주었다. 코발티시늄 양이온과 페로센이 등전자체라는 점을 고려하면 이는 예상 가능한 결과였지만, 당시에는 이들의 화학 결합이 명확히 이해되지 않았다.이러한 관찰은 윌킨슨과 F. 알버트 코튼이 로도세늄 및 이리도세늄 염의 합성을 시도하는 계기가 되었다. 그들은 트리브로마이드([Rh(C5H5)2]Br3), 과염소산염([Rh(C5H5)2]ClO4), 라이네케이트([Rh(C5H5)2][Cr(NCS)4(NH3)2]·H2O) 음이온을 포함한 여러 로도세늄 염의 합성을 성공적으로 보고했다. 또한, 디피크릴아민을 첨가하면 [Rh(C5H5)2][N(C6H2N3O6)2] 조성을 가진 화합물이 생성된다는 사실도 발견했다. 각각의 경우에서 로도세늄 양이온은 높은 안정성을 보이는 것으로 확인되었다.

윌킨슨과 피셔는 "유기금속, 소위 샌드위치 화합물의 화학에 대한 독립적으로 수행한 선구적인 연구"에 대한 공로를 인정받아 1973년 노벨 화학상을 공동 수상했다.

2. 4. 메탈로센의 안정성과 환원 전위

메탈로센의 안정성은 각 화합물의 일가 양이온이 일전자 환원될 때의 환원 전위를 비교하여 직접적으로 평가할 수 있다. 다음은 포화 칼로멜 전극(SCE)을 기준으로 아세토니트릴 용매에서 측정한 각 메탈로센의 환원 전위 값이다.- [Fe(C5H5)2]+ + e− ⇌ [Fe(C5H5)2] : +0.38 V

- [Co(C5H5)2]+ + e− ⇌ [Co(C5H5)2] : −0.94 V

- [Rh(C5H5)2]+ + e− ⇌ [Rh(C5H5)2] : −1.41 V

이 데이터는 중성 상태의 페로센과 양이온 상태의 코발토세늄([Co(C5H5)2]+) 및 로도세늄([Rh(C5H5)2]+)이 상대적으로 안정하다는 것을 보여준다. 반면, 중성 로도센([Rh(C5H5)2])은 중성 코발토센([Co(C5H5)2])보다 약 500 mV 더 환원성이 강하다(환원 전위 값이 더 음수이다). 이는 로도센이 코발토센보다 더 쉽게 전자를 잃고 산화되려는 경향이 크다는 것을 의미하며, 따라서 코발토센보다 덜 안정적임을 시사한다.

이러한 로도센의 불안정성은 전압측정법 연구를 통해서도 확인되었다. 중성 pH 조건에서 로도세늄 과염소산염 용액을 분석했을 때, 수은 떨어뜨리는 전극에서 −1.53 V(SCE 기준) 부근에서 음극 파동 피크가 관찰되었다. 이는 용액 내에서 로도세늄 양이온이 환원되어 중성 로도센이 형성되었음을 나타내지만, 연구자들은 생성된 중성 로도센을 용액에서 분리해내는 데에는 실패했다. 같은 연구에서, 이리도센 양이온을 환원시켜 중성 이리도센을 얻으려는 시도는 높은 pH 조건에서도 성공하지 못했다. 이러한 결과들은 중성 로도센이 매우 불안정한 화합물이며, 같은 족의 더 무거운 원소인 이리듐을 포함하는 이리도센은 로도센보다 훨씬 더 불안정할 수 있음을 뒷받침한다.

3. 구조 및 특성

로도센([Rh(C5H5)2])은 로듐 원자를 중심으로 두 개의 시클로펜타디에닐 고리(C5H5)가 결합한 샌드위치 화합물이며, 금속센의 일종이다. 구조적으로 페로센, 코발토센과 유사하지만, 19개의 원자가 전자를 가져 18전자 규칙을 만족하지 못해 상대적으로 불안정한 상자성 라디칼이다. 이러한 전자적 불안정성 때문에 로도센은 안정한 18전자 배치를 이루려는 경향이 강하며, 이는 로도센의 화학적 특성을 결정짓는 주요 요인이다. 예를 들어, 로도센 단량체는 -196°C 이하의 극저온이나 150°C 이상의 고온 기체 상태와 같은 특정 조건에서만 존재하며, 실온에서는 빠르게 이량체화하여 안정한 18전자 이량체 [Rh(C5H5)2]2를 형성하거나, 양성자를 받아 [(η5-C5H5)Rh(η4-C5H6)]와 같은 안정한 18전자 유도체로 변환되려는 경향을 보인다.

3. 1. 18전자 규칙과 로도세늄

18전자 규칙은 주족 원소 화학에서의 옥텟 규칙과 유사하며, 유기금속 화합물의 안정성을 예측하는 데 유용한 지침을 제공한다. 이 규칙에 따르면, 금속 원자의 원자가 전자와 리간드 그룹에서 제공된 전자의 합이 18개인 유기금속 종이 안정할 가능성이 높다. 이는 페로센, 코발티시늄 및 로도세늄 양이온에서 관찰되는 높은 안정성을 설명하는 데 도움이 된다. 이 세 종은 모두 기하학적으로 유사하며 등전자성의 18개 원자가 전자 구조를 가진다. 반면, 로도센과 코발토센은 19개의 원자가 전자를 가져 18전자 규칙을 만족하지 못하므로 불안정하다. 이러한 불안정성 때문에 초기 연구에서 로도세늄 용액으로부터 중성 로도센을 분리하는 데 어려움이 있었다. 로도센의 화학 반응은 안정한 18전자 배치를 달성하려는 경향을 강하게 보인다.로도센은 화학식 [Rh(C5H5)2]로 표현되며, -196°C 이하(액체 질소 온도)의 극저온이나 150°C 이상의 기체 상태에서만 상자성을 띠는 19가 전자 라디칼 단량체로 존재한다. 이 단량체 형태는 전형적인 엇갈린 금속센 샌드위치 구조를 가진다. 실온(25°C)의 아세토나이트릴 용액 속에서 단량체의 수명은 2초 미만이다. 상온에서는 두 개의 로도센 분자가 결합하여 반자성을 띠는 18가 전자 이량체 [Rh(C5H5)2]2를 형성한다. 이 이량체는 두 개의 시클로펜타디에닐 고리가 로듐 원자들을 연결하는 다리 결합을 형성하는 ''ansa''-금속센 구조를 가진다. 전자 스핀 공명 (ESR), 핵 자기 공명 (NMR), 적외선 분광법 (IR) 측정 결과는 단량체와 이량체 사이에 화학 평형이 존재하며 서로 전환될 수 있음을 보여준다. ESR 분석 결과, 단량체는 금속센의 전형적인 샌드위치 구조를 가지는 것으로 확인되었다. 그러나 ESR 데이터 해석에 대한 일부 의문도 제기되었다. 단량체의 분해 경로는 질량 분석법으로도 연구되었다.

이량체화 과정은 산화 환원 과정으로, 전체적으로 로듐 중심 주위의 전자 개수를 19개에서 18개로 감소시킨다. 이는 두 개의 시클로펜타디에닐 리간드가 산화적 결합을 통해 새로운 리간드를 형성하고, 이 새로운 리간드가 금속 중심에 더 적은 수의 전자를 제공하기 때문이다. 이 과정에서 합성도(hapticity)의 개념이 중요하다. 합성도는 리간드가 금속 중심에 결합하는 원자의 수(''n'')를 나타내며, η''n''으로 표기한다. 예를 들어, 제이세 염(K[PtCl3(η2-C2H4)]·H2O)의 에틸렌 리간드는 두 개의 탄소 원자를 통해 백금에 결합하므로 η2 리간드이다. 로도센 단량체([Rh(η5-C5H5)2])에서 각 시클로펜타디에닐 리간드는 5개의 탄소 원자 모두를 통해 로듐에 결합하는 η5 리간드이다. 이량체에서는 결합된 시클로펜타디에닐 리간드 중 하나가 변형되어 4개의 탄소 원자만 로듐에 결합하는 η4 리간드로 작용한다. 이 η4 리간드는 4개의 전자를 제공하는 반면, η5 리간드는 6개의 전자를 제공한다(이온 계산법 사용 시). 결과적으로 이량체의 각 로듐(I) 중심은 18개의 전자를 가지게 되어, 19개의 전자를 갖는 로듐(II) 단량체보다 더 안정하다. 이것이 단량체 로도센이 극단적인 조건에서만 관찰되는 이유로 설명될 수 있다. 로듐은 일반적으로 안정한 화합물에서 +I 또는 +III의 산화 상태를 선호한다.

Cotton과 Wilkinson은 18가 전자를 가진 안정한 로듐(III) 로도세늄 양이온 [Rh(η5-C5H5)2]+가 수용액에서 환원될 수 있음을 보였다. 그러나 그들은 중성 생성물을 분리하지 못했는데, 이는 생성된 로듐(II) 라디칼 단량체가 불안정하여 빠르게 이량체화되거나, 자발적으로 양성자를 받아 혼합 합성도를 가지는 안정한 로듐(I) 종 [(η5-C5H5)Rh(η4-C5H6)]으로 변환되기 때문이다. 이 유도체는 로도센과 두 가지 점에서 다르다:

1. 두 개의 시클로펜타디에닐 리간드 중 하나가 수소 원자를 받아 시클로펜타다이엔이 되었으며, 이는 금속 중심에 η4 방식으로 결합하여 4개의 전자를 제공한다.

2. 로듐(II) 금속 중심이 로듐(I)으로 환원되었다.

이 두 변화를 통해 유도체는 안정한 18가 전자 종이 된다. Fischer 연구팀은 이 유도체의 형성이 별도의 양성자화 및 환원 단계를 통해 일어날 수 있다고 가정했지만, 이를 뒷받침하는 실험적 증거는 제시하지 않았다. (η4-시클로펜타디엔)(η5-시클로펜타디에닐)로듐(I)은 사이클로펜타다이엔일 음이온과 시클로펜타디엔 자체를 리간드로 갖는 독특한 유기금속 복합체이다. 이 화합물은 로도세늄 염 용액을 에탄올 수용액에서 수소화붕소 나트륨으로 환원시켜 제조할 수도 있으며, 초기 연구자들은 이 생성물을 비스시클로펜타디에닐로듐 수소화물로 잘못 동정하기도 했다.

Fischer 연구팀은 로도센 및 코발토센의 3주기 유사체인 이리도센의 화학도 연구하여, 로도센과 이리도센의 화학적 성질이 대체로 유사함을 발견했다. 삼브로민화물 및 헥사플루오로인산 염을 포함한 여러 이리도세늄 염의 합성이 보고되었다. 로도센과 마찬가지로 이리도센도 실온에서 이량체화되지만, 단량체 형태는 저온 및 기체 상태에서 감지될 수 있다. IR, NMR, ESR 측정 결과는 화학 평형의 존재와 이리도센 단량체의 샌드위치 구조를 확인시켜 준다. 로도센 유도체 [(η5-C5H5)Rh(η4-C5H6)]의 이리듐 유사체인 [(η5-C5H5)Ir(η4-C5H6)] 복합체도 연구되었으며, 이리듐(I) 시스템에서는 유사한 코발트(I) 또는 로듐(I) 화합물보다 더 큰 정도의 π 역결합이 일어나는 것으로 나타났다.

3. 2. 로도세늄의 단량체와 이량체 평형

로도센([Rh(C₅H₅)₂])은 특정 조건 하에서만 단량체 형태로 존재한다. -196°C 이하의 액체 질소 온도나 150°C 이상의 기체 상태에서는 상자성을 띠는 19가전자 라디칼 단량체로 존재한다. 이 단량체 형태는 전형적인 엇갈린 금속센 샌드위치 구조를 가진다. 하지만 실온(25°C)에서는 매우 불안정하여, 예를 들어 아세토니트릴 용액 속에서는 단량체의 수명이 2초 미만이다.실온에서 로도센 단량체는 빠르게 이량체화되어 반자성을 띠는 18가전자 이량체 [Rh(C₅H₅)₂]₂를 형성한다. 이 이량체는 두 개의 로도센 단위가 연결된 ''ansa''-금속센 구조를 갖는다. 전자 스핀 공명(ESR), 핵 자기 공명(NMR), 적외선 분광법(IR) 측정 결과는 단량체와 이량체 사이에 화학 평형이 존재함을 보여준다. 특히 ESR 데이터는 단량체가 금속센의 전형적인 샌드위치 구조, 즉 축대칭과 수직 거울면을 갖는 구조임을 실험적으로 뒷받침한다. 다만, 이 ESR 데이터 해석에 대해서는 다른 견해도 존재한다.

이 이량체화 과정은 산화 환원 과정으로 이해할 수 있다. 단량체는 로듐(II) 산화 상태를 가지는 19전자 종이지만, 이량체는 로듐(I) 산화 상태를 가지는 18전자 종이다. 로듐은 일반적으로 안정한 화합물에서 +I 또는 +III 산화 상태를 선호하므로, 19전자 로듐(II) 단량체보다 18전자 로듐(I) 이량체가 더 안정하다. 이러한 안정성 차이 때문에 로도센 단량체는 극단적인 조건에서만 관찰될 수 있다.

이량체화가 진행되면 로듐 중심의 전자 개수는 19개에서 18개로 줄어든다. 이는 두 개의 시클로펜타디에닐 리간드(C₅H₅⁻) 중 일부가 산화적 결합을 통해 변형되어, 금속 중심에 결합하는 방식(합성도)이 달라지기 때문이다. 단량체에서 시클로펜타디에닐 리간드는 5개의 탄소 원자 모두 로듐에 결합하는 η⁵-리간드로 작용하지만, 이량체에서는 변형된 리간드가 4개의 탄소 원자만을 통해 로듐에 결합하는 η⁴-리간드로 작용하여, η⁵-리간드보다 더 적은 전자를 로듐 중심에 제공한다. 결과적으로 각 로듐(I) 중심은 18전자 규칙을 만족하는 18개의 가전자를 갖게 되어 안정성이 증가한다.

3. 3. 로도세늄 유도체

Cotton과 Wilkinson은 18전자 규칙을 만족하여 안정한 로듐(III) 로도세늄 양이온 [Rh(η5-C5H5)2]+을 수용액에서 환원시키려 시도했다. 그러나 그들은 중성 생성물을 분리하는 데 어려움을 겪었는데, 이는 생성된 로도센 단량체가 불안정하여 쉽게 이량체화될 뿐만 아니라, 자발적으로 [(η5-C5H5)Rh(η4-C5H6)]라는 안정한 로듐(I) 종으로 변환될 수 있기 때문이다. 이 유도체는 로도센과 비교하여 두 가지 중요한 구조적 차이를 보인다.

# 두 개의 시클로펜타디에닐 리간드 중 하나가 수소 원자를 받아 시클로펜타디엔으로 변형된다. 이 변형된 리간드는 금속 중심에 결합된 상태를 유지하지만, 4개의 전자를 제공하는 η4-리간드로 작용한다.

# 로듐(II)이었던 금속 중심이 로듐(I)으로 환원된다.

이러한 구조 변화를 통해 [(η5-C5H5)Rh(η4-C5H6)]는 18전자 규칙을 만족하는 안정한 18가 전자 화합물이 된다. Fischer와 동료 연구자들은 이 유도체가 별도의 양성자화 단계와 환원 단계를 거쳐 형성될 수 있다고 제안했지만, 이 가설을 뒷받침하는 실험적 증거는 발표하지 않았다. 이 화합물, 즉 (η4-시클로펜타디엔)(η5-시클로펜타디에닐)로듐(I)은 다른 방법으로도 합성될 수 있다. 수소 붕소화 나트륨을 사용하여 수용성 에탄올 용액 상태의 로도세늄을 환원시켜 제조하는 방법이 보고되었으며, 이 방법을 개발한 연구팀은 생성물을 비스시클로펜타디에닐로듐 수소화물로 동정하기도 했다.

Fischer 연구팀은 또한 로도센 및 코발토센과 같은 주기율표 상의 세 번째 전이 계열 유사체인 이리도센의 화학적 성질도 연구했다. 그 결과, 로도센과 이리도센의 화학적 거동이 전반적으로 유사하다는 것이 밝혀졌다. 예를 들어, 삼브로민화물이나 헥사플루오로인산염과 같은 다양한 이리도세늄 염의 합성이 보고되었다. 로도센과 마찬가지로 이리도센 역시 상온에서는 이량체 형태로 존재하지만, 저온이나 기체 상태에서는 단량체 형태가 관찰될 수 있다. IR, NMR, ESR 분광법 연구 결과는 이리도센 단량체와 이량체 사이에 화학 평형이 존재하며, 단량체는 로도센과 같은 샌드위치 구조를 가지고 있음을 뒷받침한다. 로도센 유도체 [(η5-C5H5)Rh(η4-C5H6)]에 해당하는 이리듐 화합물인 [(η5-C5H5)Ir(η4-C5H6)] 역시 연구되었는데, 이 화합물은 유사한 코발트(I)나 로듐(I) 화합물에 비해 이리듐(I) 중심에서 π-역결합이 더 강하게 나타나는 특징을 보인다.

4. 합성

로도세늄 염은 페로센이 발견된 지 얼마 지나지 않아 처음 합성되었다. 초기에는 그리냐르 시약과 같은 유기금속 시약을 로듐 착물과 반응시키는 방법이 사용되었다. 최근에는 기체 상태에서 페로센이나 니켈로센을 로듐 이온과 반응시키거나, 마이크로파를 이용하여 시클로펜타디엔과 염화 로듐(III) 수화물로부터 로도세늄 염을 합성하는 방법도 개발되었다.

로도센 자체는 비교적 불안정하여 직접 다루기 어렵다. 일반적으로 안정한 로도세늄 염을 먼저 합성한 뒤, 이를 용융된 나트륨이나 칼륨과 같은 강한 환원제로 환원시켜 로도센을 얻는다. 이렇게 얻어진 로도센은 상온에서 빠르게 이량체화되는 경향이 있다.

4. 1. 초기 합성법

로도세늄 염은 페로센 발견 2년 이내에 처음 보고되었다. 이 염들은 카르바니온 그리냐르 시약인 시클로펜타디에닐마그네슘 브로마이드(C5H5MgBr)와 트리스(아세틸아세토나토)로듐(III)(Rh(acac)3)을 반응시켜 제조되었다.4. 2. 현대적인 합성법

보다 최근에는 기상 로도세늄 양이온이 페로센 또는 니켈로센과 로듐(I) 이온의 산화 환원 전이 금속화 반응으로 생성되었다.:Rh+ + [(η5-C5H5)2M] → M + [(η5-C5H5)2Rh]+ (M = Ni 또는 Fe)

현대적인 마이크로파 합성법 또한 보고되었다. 로도세늄 헥사플루오로포스페이트는 메탄올에서 시클로펜타디엔과 염화 로듐(III) 수화물을 반응시킨 후 메탄올 후처리를 거쳐 헥사플루오로인산 암모늄과 반응하여 생성된다. 이 반응의 수율은 마이크로파 방사선에 30초만 노출되어도 60%를 초과한다.

:RhCl3·xH2O + 2 C5H6 + NH4PF6 → [(η5-C5H5)2Rh]PF6(v) + 2 HCl + NH4Cl + xH2O

로도센 자체는 로도세늄 염을 용융 나트륨으로 환원시켜 형성된다. 로도세늄을 포함하는 용융물을 나트륨 또는 칼륨 금속으로 처리한 다음 액체 질소 냉각 콜드 핑거에 승화시키면 검은색 다결정 물질이 생성된다. 이 물질을 실온으로 가열하면 로도센 이량체로 확인된 노란색 고체가 생성된다. 유사한 방법으로 이리도센 이량체를 제조할 수 있다.

5. 치환된 로도센 및 로도세늄 염

로도센 자체는 불안정한 화합물이지만, 사이클로펜타디에닐 고리에 다양한 치환기를 도입하여 안정성을 높인 유도체들이 합성되었다. 특히, 양이온 형태인 로도세늄 염은 로도센보다 일반적으로 더 안정하며, 치환기를 통해 안정성을 더욱 향상시킬 수 있다.

사이클로펜타디에닐 고리에 알킬기(예: 메틸, tert-부틸, 아이소프로필)나 아릴기(예: 페닐)와 같은 치환기를 도입하면 크게 두 가지 효과를 통해 화합물의 안정성이 증가한다. 첫째, 치환기의 유도 효과나 공명 효과는 양이온의 양전하 또는 중성 분자의 전자 밀도를 고리 전체로 효과적으로 분산시켜(비편재화) 열역학적 안정성을 높인다. 둘째, 부피가 큰 치환기는 입체 장애를 유발하여 로듐 금속 중심에 다른 화학종이 접근하는 것을 물리적으로 방해함으로써 반응성을 낮추고 안정성을 높인다.

이러한 효과 덕분에 다양한 치환된 로도센 및 로도세늄 염이 합성되고 연구되었다. 예를 들어, 고리에 여러 개의 메틸기나 페닐기가 치환된 로도세늄 염은 비치환 로도세늄 염보다 훨씬 안정하다. 특히 펜타메틸사이클로펜타디에닐(C5Me5) 리간드를 포함하는 데카메틸로도세늄 염이나, 여러 개의 페닐기가 치환된 옥타페닐로도센과 같은 화합물은 비교적 높은 안정성을 보여준다. 옥타페닐로도센은 실온에서 분리된 최초의 로도센 유도체이기도 하다.

치환기의 종류와 개수는 화합물의 산화환원 전위에도 영향을 미친다. 일반적으로 전자 주개 성질이 강한 치환기가 많을수록 로도세늄 양이온은 더 쉽게 환원되어 중성 로도센이 되려는 경향이 강해진다. 즉, 환원 전위가 더 음(-)의 값을 가지게 된다. 이는 치환기가 18전자 규칙을 만족하는 안정한 로도세늄 양이온 상태를 상대적으로 덜 선호하게 만들기 때문이다.

5. 1. [(η5-C5tBu3H2)Rh(η5-C5H5)]+ 양이온

치환된 시클로펜타디엔일 착물을 합성하는 새로운 방법이 치환된 비닐시클로프로펜 출발 물질을 사용하여 개발되었다. 시클로펜텐을 생성하는 비닐시클로프로판 재배열 반응은 잘 알려져 있으며, 이는 비닐시클로프로펜이 시클로펜타디엔으로 재배열 반응하는 과정의 선례가 된다. [(η5-C5''tert''-부틸3H2)Rh(η5-C5H5)]+ 양이온은 클로로비스에틸렌로듐(I) 이합체, [(η2-C2H4)2Rh(μ-Cl)]2를 1,2,3-트리-''tert''-부틸-3-비닐-1-시클로프로펜에 첨가한 후 탈륨 시클로펜타디에나이드와 반응시키는 순서로 생성되었다.

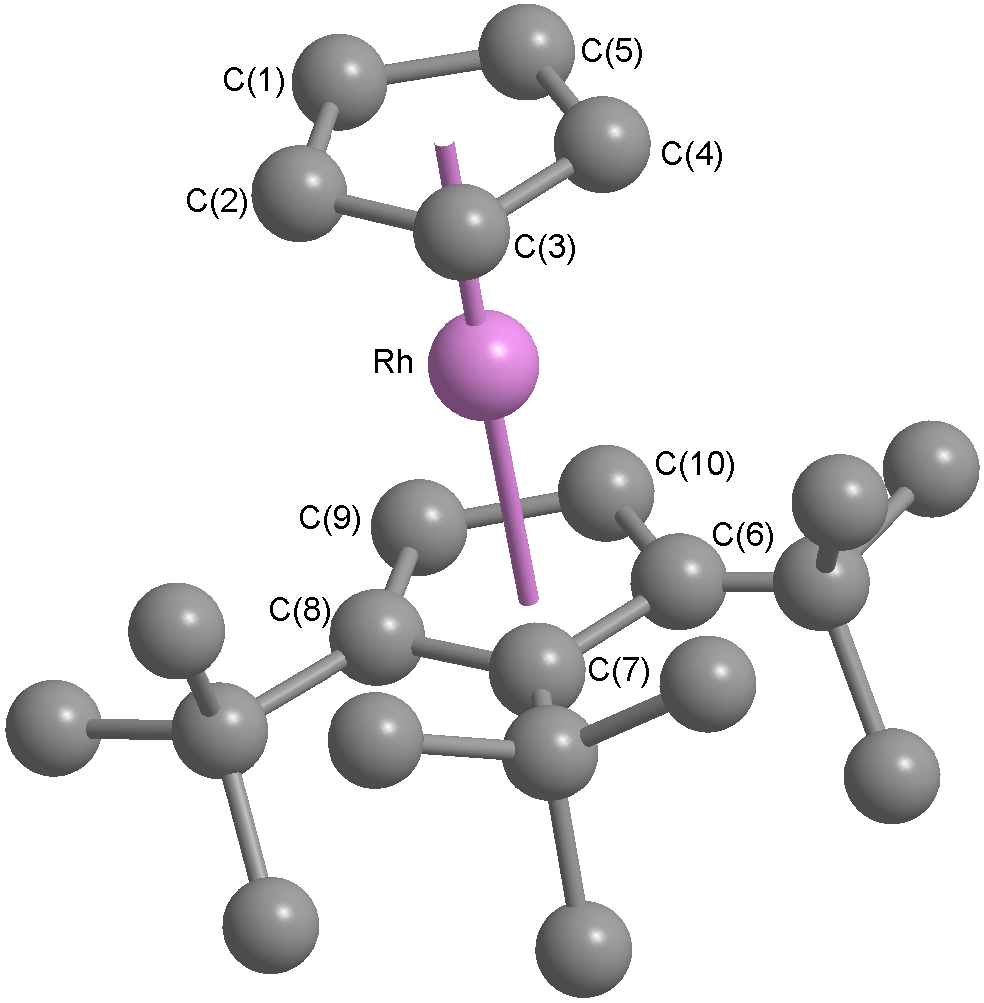

이 반응으로 생성된 18-원자가 전자 로듐(III) 펜타디에닐 종은 로도센 부분이 불안정함을 보여준다. 즉, 1,2,3-트리-''tert''-부틸로도센 자체는 형성되지 않으며, 톨루엔 용액에서 몇 달 동안 환류해도 안정하지만, 산화 조건에서는 1,2,3-트리-''tert''-부틸로도세늄 양이온이 빠르게 형성된다. 순환 전압전류법을 사용하여 이와 유사한 과정을 자세히 조사했다. 반응 메커니즘은 펜타디에닐 리간드로부터 전자 1개를 잃고, 이어서 수소 원자 손실을 포함한 빠른 재배열을 통해 1,2,3-트리-''tert''-부틸로도세늄 양이온이 형성되는 과정을 포함하는 것으로 나타났다. 이 양이온의 테트라플루오로붕산염(BF4-)과 헥사플루오로인산염(PF6-)은 X선 결정학을 통해 구조적으로 특성화되었다.

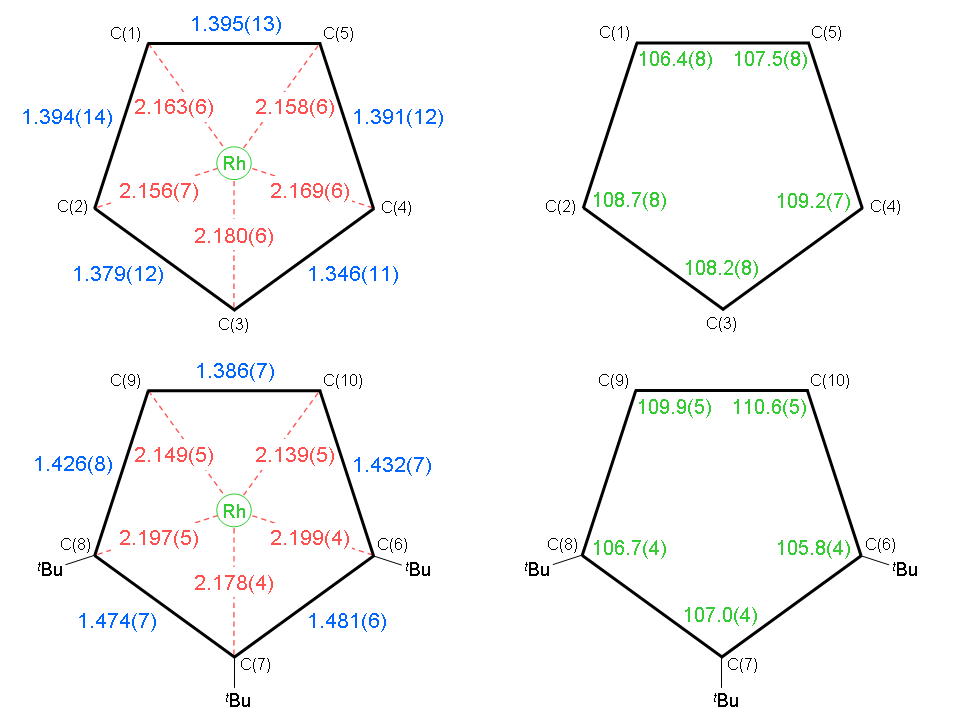

[(η5-C5''tert''-부틸3H2)Rh(η5-C5H5)]BF4는 ''P''21/c 공간군에 속하는 무색의 중심대칭 단사정계 결정을 형성하며, 밀도는 1.486 g/cm3이다. 양이온 구조의 ORTEP 도표(오른쪽 그림)는 로도센 또는 로도세늄 양이온에서 예상되는 전형적인 기하학적 구조를 가지고 있음을 알 수 있다. 두 개의 시클로펜타디엔일 고리는 거의 평행하며(고리 중심–Rh–고리 중심 각도는 177.2°), 로듐 중심은 치환된 시클로펜타디엔일 고리에 약간 더 가깝다(Rh–고리 중심 거리는 각각 1.819 Å 및 1.795 Å). 이는 ''tert''-부틸 그룹이 치환된 리간드에 미치는 더 큰 유도 효과 때문으로 설명된다. ORTEP 도표는 양이온이 고체 상태에서 엇갈린 형태(staggered conformation)를 취한다는 것을 보여준다. 헥사플루오로인산염 염의 결정 구조는 세 개의 결정학적으로 독립적인 양이온을 보여주는데, 하나는 엇갈린 형태, 다른 하나는 가리운 형태(eclipsed conformation), 나머지 하나는 회전적으로 무질서한 형태이다. 이는 양이온이 취하는 형태가 공존하는 음이온에 따라 달라지며, 고리 회전에 대한 에너지 장벽이 낮다는 것을 시사한다. 페로센의 경우 회전 에너지 장벽은 용액과 기체 상태 모두에서 약 5 kJ/mol로 알려져 있다.

위 그림은 로듐-탄소(왼쪽 오각형 내부, 빨간색 표시)와 탄소-탄소(왼쪽 오각형 외부, 파란색 표시) 결합 거리 및 각 시클로펜타디엔일 고리 내의 결합 각도(오른쪽 오각형 내부, 녹색 표시)를 보여준다. 사용된 원자 표시는 위의 결정 구조 그림과 동일하다. 비치환된 시클로펜타디엔일 리간드 내에서 탄소-탄소 결합 길이는 1.35 Å과 1.40 Å 사이에서 변하고 내부 결합 각도는 107°와 109° 사이에서 변한다. 비교를 위해 정오각형의 각 정점에서의 내부 각도는 108°이다. 로듐-탄소 결합 길이는 2.16 Å와 2.18 Å 사이에서 변한다. 이러한 결과는 금속 중심에 대한 리간드의 η5-배위와 일치한다. 치환된 시클로펜타디엔일 리간드의 경우, 탄소-탄소 결합 길이는 1.39 Å와 1.48 Å 사이에서 변하고, 내부 결합 각도는 106°와 111° 사이에서 변하며, 로듐-탄소 결합 길이는 2.14 Å와 2.20 Å 사이에서 변한다. 치환된 리간드에서 더 큰 변화는 인접한 ''tert''-부틸 치환기에 의해 부과된 입체적 변형을 완화하는 데 필요한 왜곡에 기인한다. 이러한 변화에도 불구하고, 데이터는 치환된 시클로펜타디엔일도 η5-배위된다는 것을 보여준다.

메탈로센의 안정성은 고리 치환에 따라 달라진다. 코발토세늄 및 데카메틸코발토세늄 양이온의 환원 전위를 비교하면 데카메틸 종이 모체 메탈로센보다 약 600 mV 더 환원성이 있다는 것을 알 수 있다. 이는 페로센 및 로도센 시스템에서도 관찰되는 상황이다. 다음 데이터는 페로세늄 / 페로센 산화환원 쌍을 기준으로 제시된다:

| 반쪽 반응 | E° (표준 환원 전위, V) |

|---|---|

| [Fe(C5H5)2]+ + e− ⇌ [Fe(C5H5)2] | 0 (정의에 따름) |

| [Fe(C5Me5)2]+ + e− ⇌ [Fe(C5Me5)2] | −0.59 |

| [Co(C5H5)2]+ + e− ⇌ [Co(C5H5)2] | −1.33 |

| [Co(C5Me5)2]+ + e− ⇌ [Co(C5Me5)2] | −1.94 |

| [Rh(C5H5)2]+ + e− ⇌ [Rh(C5H5)2] | −1.79 † |

| [Rh(C5Me5)2]+ + e− ⇌ [Rh(C5Me5)2] | −2.38 |

| [(C5tert-부틸3H2)Rh(C5H5)]+ + e− ⇌ [(C5tert-부틸3H2)Rh(C5H5)] | −1.83 |

| [(C5tert-부틸3H2)Rh(C5Me5)]+ + e− ⇌ [(C5tert-부틸3H2)Rh(C5Me5)] | −2.03 |

| [(C5H5)Ir(C5Me5)]+ + e− ⇌ [(C5H5)Ir(C5Me5)] | −2.41 † |

| [Ir(C5Me5)2]+ + e− ⇌ [Ir(C5Me5)2] | −2.65 † |

| † 다른 표준 전극 기준 값은 페로세늄/페로센 기준(0 V)으로 변환하기 위해 0.38 V 보정 적용. | |

환원 전위의 차이는 코발토세늄 시스템에서 알킬기의 유도 효과에 기인하며, 18전자 규칙을 만족하는 종을 더욱 안정화시킨다. 유사한 효과가 위의 로도세늄 데이터에서 나타나며, 이는 유도 효과와 일치한다. 치환된 이리도세늄 시스템에서 순환 전압 전류법 조사는 -60°C와 같은 낮은 온도에서 비가역적 환원을 보여준다; 이에 비해 해당 로도센의 환원은 실온에서 준가역적이고 -35°C에서 완전히 가역적이다. 치환된 이리도세늄 환원의 비가역성은 결과적으로 얻어진 19-전자 종의 매우 빠른 이량체화에 기인하며, 이는 이리도센이 해당 로도센보다 덜 안정하다는 것을 더욱 잘 보여준다.

5. 2. 펜타치환 사이클로펜타디에닐 리간드

펜타치환 사이클로펜타디에닐 리간드를 포함하는 화합물에 대한 연구는 광범위하며, 특히 펜타메틸사이클로펜타디에닐(C5Me5) 및 펜타페닐사이클로펜타디에닐(C5Ph5) 리간드를 가진 유기금속 착물이 잘 알려져 있다. 로도센 및 로도세늄 염의 사이클로펜타디에닐 고리에 치환기가 도입되면, 양전하 또는 전자 밀도가 고리 전체에 더 효과적으로 퍼져나가게 되고(비편재화), 입체 장애가 커져 다른 화학종이 로듐 중심에 접근하기 어려워지므로 화합물의 안정성이 높아진다. 다양한 단일치환 및 이치환 로도세늄 종이 알려져 있지만, 더 많은 치환기가 도입되지 않으면 안정성이 크게 향상되지는 않는다.고도로 치환된 로도세늄 염의 예로는 데카메틸로도세늄 헥사플루오로포스페이트 [(η5-C5메틸기(Me)5)2Rh]PF6, 데카아이소프로필로도세늄 헥사플루오로포스페이트 [(η5-C5아이소프로필기(''i''Pr)5)2Rh]PF6, 및 옥타페닐로도세늄 헥사플루오로포스페이트 [(η5-C5페닐기(Ph)4H)2Rh]PF6가 있다. 데카메틸로도세늄 테트라플루오로보레이트는 펜타메틸사이클로펜타디엔과 삼(아세톤) 착물 [(η5-C5Me5)Rh(Me2CO)3](BF4)2를 반응시켜 합성할 수 있으며, 유사한 이리듐 착물의 합성도 알려져 있다.

데카아이소프로필로도세늄 헥사플루오로포스페이트는 20개의 새로운 탄소-탄소 결합 형성을 포함하는 독특한 원-포트 합성법을 통해 1,2-다이메톡시에테인(용매) 내에서 합성되었다.

유사한 반응으로, 펜타아이소프로필로도세늄 헥사플루오로포스페이트 [(η5-C5''i''Pr5)Rh(η5-C5H5)]PF6는 펜타메틸로도세늄 헥사플루오로포스페이트 [(η5-C5Me5)Rh(η5-C5H5)]PF6로부터 80% 수율로 합성될 수 있다. 이러한 반응은 펜타메틸사이클로펜타디에닐 착물에서 메틸기의 수소 원자가 로듐 금속 중심의 영향으로 산성도가 상당히 증가할 수 있음을 보여준다. 반응 메커니즘은 수산화 칼륨이 메틸기를 탈양성자화하여 카바니온을 생성하고, 이 카바니온이 아이오딘화 메틸과 친핵성 치환 반응을 일으켜 새로운 탄소-탄소 결합을 형성하는 것으로 설명된다.

펜타페닐로도세늄 테트라플루오로보레이트 [(η5-C5Ph5)Rh(η5-C5H5)]BF4와 펜타메틸펜타페닐로도세늄 테트라플루오로보레이트 [(η5-C5Ph5)Rh(η5-C5Me5)]BF4도 보고되었다. 이 합성 사례들은 로듐 샌드위치 화합물이 하프 샌드위치 전구체로부터 제조될 수 있음을 보여준다. 예를 들어, 데카메틸로도세늄 테트라플루오로보레이트의 삼(아세톤) 착물 합성과 유사하게, 펜타페닐로도세늄 테트라플루오로보레이트는 아세토나이트릴 염인 [(η5-C5Ph5)Rh(CH3CN)3](BF4)2와 사이클로펜타디엔일 소듐을 반응시켜 합성되었다:

:[(η5-C5Ph5)Rh(MeCN)3](BF4)2 + NaC5H5 → [(η5-C5Ph5)Rh(η5-C5H5)]BF4 + NaBF4 + 3 MeCN

옥타페닐로도센 [(η5-C5Ph4H)2Rh]은 실온에서 분리된 최초의 로도센 유도체이다. 올리브 그린색 결정 형태를 가지며 용액 상태에서는 빠르게 분해되고, 공기 중에서는 단 몇 분 안에 분해된다. 이는 유사한 코발트 착물보다 훨씬 공기에 민감하지만, 치환되지 않은 로도센보다는 훨씬 안정적이다. 이러한 안정성 차이는 코발트(II) 상태에 비해 로듐(II) 상태가 상대적으로 덜 안정하기 때문으로 설명된다. [(η5-C5Ph4H)2Rh]+ 양이온의 환원 전위는 페로세늄/페로센 쌍을 기준으로 다이메틸폼아마이드 용매에서 측정했을 때 -1.44 V이다. 이는 C5H5 또는 C5Me5 리간드에 비해 C5HPh4 리간드가 로도센을 열역학적으로 더 크게 안정화시킨다는 사실과 일치한다. 코발토센은 비극성 유기 용매에 잘 녹기 때문에 연구실에서 유용한 일전자 환원제로 사용되며, 산화-환원 쌍의 거동이 안정적이어서 순환 전압전류법에서 내부 표준으로 사용될 수 있다. 하지만 현재까지 합성된 치환 로도센들은 이러한 용도로 사용될 만큼 충분한 안정성을 보이지는 못했다.

옥타페닐로도센의 합성은 세 단계로 이루어진다. 먼저 다이글라임 용매에서 환류시킨 후 헥사플루오로인산으로 처리하고, 마지막으로 테트라하이드로퓨란 용매에서 소듐 아말감을 이용해 환원시킨다:

:Rh(acac)3 + 2 KC5Ph4H → [(η5-C5Ph4H)2Rh]+ + 2 K+ + 3 acac−

:[(η5-C5Ph4H)2Rh]+ + 3 acac− + 3 HPF6 → [(η5-C5Ph4H)2Rh]PF6 + 3 Hacac + 2 PF6−

:[(η5-C5Ph4H)2Rh]PF6 + Na/Hg → [(η5-C5Ph4H)2Rh] + NaPF6

옥타페닐로도센의 결정 구조 분석 결과, 두 개의 사이클로펜타디에닐 고리는 페로센과 유사하게 엇갈린 배위를 하고 있으며, 이는 루테노센의 가려진 배위와는 대조적이다. 로듐 원자와 고리 중심 사이의 거리는 1.904 Å이며, 로듐-탄소 결합 길이는 평균 2.26 Å, 고리 내 탄소-탄소 결합 길이는 평균 1.44 Å이다. 이러한 거리 값들은 앞서 언급된 1,2,3-트라이-''tert''-뷰틸로도세늄 양이온에서 관찰된 값들과 유사하지만, 로듐(II) 이온이 로듐(III) 이온보다 이온 반지름이 더 크기 때문에 로듐 중심의 유효 크기가 더 크게 나타나는 차이가 있다.

6. 응용

로도센 및 그 유도체인 로도세늄 화합물은 다양한 잠재적 응용 가능성을 가지고 있어 여러 분야에서 연구가 진행되고 있다. 주요 연구 분야는 다음과 같다.

- 생의학적 이용: 금속 제약 분야에서 로도센 유도체의 활용 가능성이 탐구되고 있으며, 특히 방사성 의약품으로서의 개발 연구가 이루어지고 있다.

- 금속-금속 상호작용 연구: 여러 메탈로센 단위를 연결하여 독특한 전기적, 자기적 성질을 나타내는 새로운 물질 개발 연구가 진행 중이다. 이는 분자 전자공학, 분자 와이어, 촉매 개발 등 다양한 분야에 응용될 잠재력을 가진다.

- 고분자 재료: 로도세늄 단위를 포함하는 새로운 고분자 재료 합성에 대한 연구도 이루어지고 있다.

6. 1. 유도체의 생의학적 이용

금속 제약 분야에서는 광범위한 연구가 이루어져 왔으며, 의학 분야에서 로듐 화합물의 활용 가능성에 대한 논의도 포함된다. 특히 루테늄 및 철의 메탈로센 유도체를 금속 제약으로 사용하려는 연구가 상당수 진행되었다. 이러한 연구 중 하나는 전형적 항정신병 약물로 분류되는 의약품인 할로페리돌의 플루오로페닐 그룹 대신 메탈로센을 사용하는 것이다. 연구된 페로세닐-할로페리돌 화합물은 (C5H5)Fe(C5H4)–C(=O)–(CH2)3–N(CH2CH2)2C(OH)–C6H4Cl의 구조를 가지며, 전이금속 반응을 통해 루테늄 유사체로 전환될 수 있다.

방사성 동위원소인 103Ru를 사용하면 루테노세닐-할로페리돌 방사성 의약품이 만들어지는데, 이는 생쥐와 쥐 실험에서 뇌 조직보다는 폐에 높은 친화성을 보이는 것으로 나타났다. 103Ru의 베타 붕괴 과정에서는 로도세닐-할로페리돌 화합물 내에 준안정 이성질체인 103''m''Rh가 생성된다. 이 로도센 유도체는 다른 로도센 유도체들처럼 불안정한 19개의 전자 구성을 가지며, 빠르게 산화되어 양이온성 로도세늄-할로페리돌 종으로 변할 것으로 예상된다. 루테노세닐-할로페리돌 종과 로도세늄-할로페리돌 종을 분리하고, 각 종이 신체 기관에 어떻게 분포하는지에 대한 연구도 진행되었다.103''m''Rh는 56분의 반감기를 가지며, 39.8 keV의 에너지를 가진 감마선을 방출한다. 따라서 로듐 동위원소의 감마 붕괴는 루테늄 동위원소의 베타 붕괴 직후에 일어난다. 의료용으로 사용되는 베타 및 감마 방출 방사성 핵종에는 131I, 59Fe, 47Ca 등이 있으며, 103''m''Rh는 작은 종양의 방사선 치료에 활용될 수 있다는 가능성이 제기되었다.

6. 2. 연결된 메탈로센의 금속-금속 상호작용

로도센 시스템 연구는 초기에 메탈로센 계열 화합물 내의 결합과 그 본질을 이해하려는 목적으로 시작되었다. 최근에는 여러 메탈로센 시스템이 연결될 때 나타나는 금속-금속 간 상호작용을 탐구하고 이를 응용하려는 관심이 높아지고 있다. 이러한 연결된 메탈로센 시스템은 분자 전자공학, 반도체 성질을 띠거나 강자성을 보일 가능성이 있는 메탈로센 중합체(분자 와이어의 한 예), 그리고 불균일 촉매와 균일 촉매 사이의 경계를 탐구하는 연구 등 다양한 분야에서 잠재적 응용 가능성을 가진다.

로도세닐 부분을 포함하는 알려진 이중 및 삼중 메탈로센의 예로는 로도세닐페로센, 1,1'-디로도세닐페로센, 1-코발토세닐-1'-로도세닐페로센의 육불화인산염 염 등이 있으며, 이들의 구조는 오른쪽 그림과 같다. 연결된 메탈로센은 단일 시클로펜타디에닐 리간드에 여러 개의 메탈로세닐 치환기를 도입하여 형성될 수도 있다.

삼중 메탈로센 시스템의 구조 연구 결과, 이들은 일반적으로 "eclipsed double transoid" 형태, 즉 "크랭크축"과 유사한 기하 구조를 갖는 것으로 밝혀졌다. 예를 들어, 위에 제시된 1-코발토세닐-1'-로도세닐페로센 양이온의 경우, 코발토세닐과 로도세닐 부분이 서로 겹쳐진(eclipsed) 형태를 이루며, 중심 페로센 코어의 탄소 원자 1과 1'은 각 메탈로센 단위 내 시클로펜타디에닐 고리가 엇갈린(staggered) 형태임을 고려할 때 가능한 한 수직으로 정렬된다. 옆에서 보면, 이 삼중 메탈로센은 마치 크랭크축처럼 아래-위-아래 패턴으로 배열된 모습이다.

이 삼중 메탈로센은 로도세늄 및 코발토세늄 용액을 1,1'-딜리티오페로센과 반응시켜 합성한다. 이 반응을 통해 로도센 이량체에서 발견되는 결합과 유사한 형태의 연결된 시클로펜타디에닐-시클로펜타디엔 리간드를 갖는 비전하 중간체가 생성된다. 이후 이 중간체를 트리페닐메틸 카보양이온과 반응시키면 최종적으로 삼중 메탈로센 염인 [(η5-C5H5)Rh(μ-η5:η5-C5H4–C5H4)Fe(μ-η5:η5-C5H4–C5H4)Co(η5-C5H5)](PF6)2가 얻어진다. 이 합성 경로는 아래 그림에 나타나 있다.

6. 3. 로도세늄 함유 고분자

최초의 로도세늄 함유 측쇄 고분자는 가역적 부가-분해 연쇄 이동 중합 (RAFT) 및 고리 열림 메타테시스 중합 (ROMP)과 같은 제어된 중합 기술을 통해 제조되었다.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com