리만 곡면 자기 동형군

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

리만 곡면 자기 동형군은 리만 곡면의 자기 동형 사상들의 군을 의미한다. 후르비츠 자기 동형군 정리에 따르면, 종수 g > 1인 쌍곡 리만 곡면의 자기 동형군의 크기는 84(g-1)을 넘지 않으며, 이를 후르비츠 상계라고 한다. 후르비츠 군은 이 상계를 포화시키는 자기 동형군을 말하며, 모든 후르비츠 군은 (2,3,7)-폰 뒤크 군의 몫군이다. 이러한 군은 쌍곡 평면의 (2,3,7) 쪽매맞춤을 기반으로 구성되며, 클라인 4차 곡선과 맥베스 곡선 등이 후르비츠 곡면의 예시이다. 이 정리는 아돌프 후르비츠에 의해 1893년에 증명되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 군론 정리 - 라그랑주 정리 (군론)

라그랑주 정리(군론)는 군 G와 부분군 H에 대해 |G| = |G:H||H|가 성립하며, 유한군 G의 경우 |H|가 |G|의 약수임을 나타낸다. - 군론 정리 - 코시 정리 (군론)

코시 정리는 유한군 G의 크기가 소수 p의 배수일 때 G 안에 위수가 p인 원소가 존재한다는 군론의 기본적인 정리 중 하나이다. - 복소기하학 정리 - 고다이라 매장 정리

콤팩트 켈러 다양체가 사영 대수다양체가 될 필요충분조건을 제시하는 고다이라 매장 정리는 켈러 형식이 정수 코호몰로지에 속하는 켈러 다양체, 즉 호지 다양체가 사영 대수다양체를 이룬다는 내용으로, 고다이라 구니히코가 1954년에 고다이라 소멸 정리를 사용하여 증명했다. - 복소기하학 정리 - 히르체브루흐-리만-로흐 정리

히르체브루흐-리만-로흐 정리는 콤팩트 복소다양체 위의 해석적 벡터 다발의 코호몰로지를 통해 정의되는 오일러 지표를 천 지표와 토드 특성류를 사용하여 계산하는 정리이다. - 리만 곡면 - 모듈러성 정리

모듈러성 정리는 모든 유리수 타원곡선이 모듈러 곡선에서 유리 함수로 표현될 수 있다는 정리로, 유리수 타원 곡선과 모듈러 형식 간의 연관성을 보이며 페르마의 마지막 정리 증명에 중요한 역할을 했다. - 리만 곡면 - 기본 영역

기본 영역은 위상 공간에서 군의 작용으로 생성된 궤도의 대표원 집합으로, 몫공간 적분 계산에 활용되며 위상적으로 충분히 좋고 준불변 측도에 대해 거의 열린 집합 조건을 만족해야 한다.

| 리만 곡면 자기 동형군 | |

|---|---|

| 서론 | |

| 주제 | 콤팩트 리만 곡면의 자기 동형군 크기 제한 |

| 주요 내용 | |

| 내용 | 후르비츠의 자기 동형 정리: 속수 g > 1인 콤팩트 리만 곡면의 자기 동형군은 크기가 최대 84(g − 1)이다. 콤팩트 리만 곡면은 대합군일 수 있다. |

| 추가 정보 | |

| 관련 정보 | 후르비츠 곡면은 자기 동형군이 최대 크기를 갖는 곡면이다. 자기 동형군은 위상적 제약 조건으로 제한될 수 있다. |

| 역사 | |

| 발견 | 아돌프 후르비츠 (1893) |

2. 정의

리만 곡면 의 '''자기 동형'''은 다음 조건을 만족시키는 자기 함수 이다.

이들은 합성에 대하여 군을 이룬다. 이를 리만 곡면 의 '''자기 동형군'''이라고 한다.

3. 후르비츠 자기 동형군 정리

'''후르비츠 자기 동형군 정리'''(Hurwitz automorphism theorem영어)에 따르면, 종수 인 연결 콤팩트 리만 곡면 의 자기 동형군의 크기는 다음과 같은 상계를 따른다.[1]

:

이 상계를 포화시키는 연결 콤팩트 리만 곡면을 '''후르비츠 곡면'''(Hurwitz surface영어)이라고 하며, 그 자기 동형군을 '''후르비츠 군'''(Hurwitz group영어)이라고 한다.

종수 인 매끄러운 연결 리만 곡면 의 자기 동형군 의 크기는 최대 이다. 가 유한하다고 가정하고, 몫 사상 를 고려하면, 가 정칙 함수에 의해 작용하므로 몫은 국소적으로 형태를 가지며, 몫 는 매끄러운 리만 곡면이 된다. 몫 사상 는 분지 피복이고, 분기점은 비자명한 안정자를 갖는 궤도에 해당한다. 를 의 종수라고 하면, 리만-휘르비츠 공식에 의해 다음이 성립한다.

여기서 합은 몫 사상 에 대한 개의 분기점 에 걸쳐 있다. 에서의 분기 지수 는 안정자 그룹의 차수이며, 이다. 여기서 는 의 역상 개수(궤도의 점 개수)이고, 이다. 분기점의 정의에 의해 모든 분기 지수에 대해 이다.

우변을 이라고 부르고 이므로 이어야 한다. 방정식을 정리하면 다음과 같다.

- 이면 이고,

- 이면 이고 이므로

- 이면 이고

- * 이면 이므로

- * 이면 이므로

- * 이면 로 쓴다. 이라고 가정할 수 있다.

- ** 이면 이므로

- ** 이면

이면 이므로

이면 이므로

결론적으로, 이다.

가 유한함을 보이기 위해, 가 코호몰로지 에 작용하여 호지 분해와 격자 을 보존한다는 점에 주목한다.

- 특히, 에서의 작용은 이산 이미지를 갖는 준동형사상 를 제공한다.

- 또한, 이미지 는 에 대한 자연적인 비퇴화 에르미트 내적 을 보존한다. 특히 이미지 는 유니타리 군 에 포함되며, 이는 콤팩트하다. 따라서 이미지 는 이산적일 뿐만 아니라 유한하다.

- 이제 가 단사임을 증명한다. 가 에 항등원으로 작용한다고 가정하자. 만약 가 유한하면, 레프셰츠 고정점 정리에 의해 이다.

이는 모순이며, 따라서 는 무한하다. 가 양의 차원을 갖는 닫힌 복소 부분 다양체이고 가 매끄러운 연결 곡선이므로, 여야 한다. 따라서 는 항등원이므로, 가 단사이고 가 유한하다.

3. 1. 증명

균등화 정리에 따라, 모든 쌍곡 리만 곡면 (즉, ) 는 쌍곡 평면의 몫으로 나타낼 수 있다. 가우스-보네 정리에 따라, (표준적 쌍곡 계량에 따른) 이 리만 곡면의 넓이는 다음과 같이 종수에 의해 결정된다.:[1]

리만 곡면의 넓이가 종수에 의해 고정되므로, 의 자기 동형군의 크기는 그 작용의 기본 영역(fundamental domain영어)의 넓이에 의해 결정된다. 즉, 기본 영역의 넓이를 최소화해야 한다.[1]

기본 영역이 (쌍곡) 삼각형이며, 꼭짓점 각이 각각 , , 라고 하자 (). 쌍곡기하학에서 삼각형의 넓이는 그 꼭짓점의 각들에 의하여 결정되며, 다음과 같다.[1]

:[1]

즉, 위의 우변이 가질 수 있는 최소의 양의 실수 값을 찾으면 된다. 이는[1]

:[1]

:[1]

임을 쉽게 확인할 수 있다.

이에 따라, 방향을 보존하지 않을 수 있는 자기 사상들의 수는[1]

:[1]

이다. 방향을 보존해야 한다는 조건을 추가하면,[1]

:[1]

이 된다.

3. 2. 후르비츠 군

모든 후르비츠 군은 (2,3,7)-폰 뒤크 군 의 몫군이며, 유한군이고, 그 크기는 84의 배수이다.종수 인 리만 곡면 의 자기 동형군 의 크기는 최대 이다. 가 지수 2, 3, 7을 갖는 세 개의 분기점을 가진 분지 피복 인 경우에만 이 최댓값이 달성된다.

균등화 정리에 따르면, 가우스 곡률이 모든 점에서 -1인 쌍곡면 ''X''는 쌍곡 평면에 의해 덮인다. ''X''의 자기 동형군 ''G''를 가능한 한 크게 만들기 위해서는 이 작용에 대한 기본 영역 ''D''의 면적을 가능한 한 작게 만들어야 한다. 기본 영역이 쌍곡 평면의 타일링을 정의하는 꼭짓각이 π/p, π/q 및 π/r인 삼각형이면, 면적은 다음과 같다.

: A(''D'') = π(1 − 1/''p'' − 1/''q'' − 1/''r'').

여기서 ''p'', ''q'', ''r''은 1보다 큰 정수이다. 다음 식을

:1 − 1/''p'' − 1/''q'' − 1/''r''

엄격하게 양수이고 가능한 한 작게 만드는 정수를 찾으면, 이 최솟값은 1/42이며,

:1 − 1/2 − 1/3 − 1/7 = 1/42

는 그러한 정수의 고유한 삼중항 (2, 3, 7)을 제공한다. 방향 보존 등각 자기 동형 사상의 경우, 그 크기는 로 제한된다.

4. 쌍곡선의 관점에서 해석

미분기하학의 기본 주제 중 하나는 양의 곡률, 영의 곡률, 음의 곡률 ''K''를 갖는 리만 다양체 사이의 삼분법이다. 이는 다양한 상황과 여러 수준에서 나타난다. 콤팩트한 리만 곡면 ''X''의 맥락에서 리만 균일화 정리를 통해 이는 서로 다른 위상의 곡면 간의 구별로 볼 수 있다. 처음 두 경우에서 곡면 ''X''는 무한히 많은 등각 자기동형사상을 허용하지만(사실 등각 자기동형군은 구의 경우 3차원이고 원환체의 경우 1차원의 복소 리 군이다), 쌍곡선 리만 곡면은 이산형만 허용한다. 자기 동형 집합. 후르비츠의 정리는 실제로 더 많은 것이 사실이라고 주장한다. 이는 속의 함수로서 자기 동형군의 차수에 대한 균일한 경계를 제공하고 경계가 날카로운 리만 곡면을 특성화한다.

균등화 정리에 따르면, 가우스 곡률이 모든 점에서 -1과 같은 쌍곡면 ''X''는 쌍곡 평면에 의해 덮인다. 표면의 등각 사상은 쌍곡 평면의 방향 보존 자기 동형 사상에 해당한다. 가우스-보넷 정리에 의해 표면의 면적은 다음과 같다.

: A(''X'') = − 2π χ(''X'') = 4π(''g'' − 1).

''X''의 자기 동형군 ''G''를 가능한 한 크게 만들기 위해, 이 작용에 대한 기본 영역 ''D''의 면적을 가능한 한 작게 만들고 싶다. 기본 영역이 쌍곡 평면의 타일링을 정의하는 꼭짓각이 π/p, π/q 및 π/r인 삼각형이면, ''p'', ''q'', ''r''은 1보다 큰 정수이고, 면적은 다음과 같다.

: A(''D'') = π(1 − 1/''p'' − 1/''q'' − 1/''r'').

따라서 다음 식을

:1 − 1/''p'' − 1/''q'' − 1/''r''

엄격하게 양수이고 가능한 한 작게 만드는 정수를 찾고 있다. 이 최솟값은 1/42이며,

:1 − 1/2 − 1/3 − 1/7 = 1/42

는 그러한 정수의 고유한 삼중항을 제공한다. 이것은 자기 동형군 ''G''의 차수 |''G''|가 다음으로 제한됨을 나타낸다.

: A(''X'')/A(''D'') ≤ 168(''g'' − 1).

그러나, 더 미묘한 추론은 군 ''G''가 방향을 반전시키는 변환을 포함할 수 있기 때문에 이것이 2의 인자로 과대 평가임을 보여준다. 방향 보존 등각 자기 동형 사상의 경우 경계는 84(''g'' − 1)이다.

5. 예시

| 종수 g | 자기 동형군의 최대 크기 | 후르비츠 상계 포화? | 곡면의 이름 | 곡면의 자기 동형군 |

|---|---|---|---|---|

| 0 | N/A | 리만 구 | (뫼비우스 변환) | |

| 1 | N/A | 타원 곡선 | 항등원의 연결 성분이 콤팩트 아벨 덧셈군인 콤팩트 복소수 리 군 | |

| 2 | 48 | ❌ | 볼차 곡선 | |

| 3 | 168 | ⭕ | 클라인 4차 곡선 | |

| 4 | 120 | ❌ | 브링 곡선 | (5차 대칭군) |

| 5 | 192 | ❌ | ||

| 6 | 150 | ❌ | ||

| 7 | 504 | ⭕ | 맥비스 곡선 | |

| 8 | 336 | ❌ | ||

| 9 | 320 | ❌ | ||

| 10 | 432 | ❌ | ||

| 11 | 240 | ❌ |

리만 곡면 *X*의 종수 *g*에 대해 |Aut(*X*)|가 가질 수 있는 최댓값과 2 ≤ *g* ≤ 10일 때 |Aut(*X*0)|가 최대인 곡면 *X*0는 아래 표와 같다.

| 종수 *g* | >Aut(*X*) | *X*0 | Aut(*X*0) |

|---|---|---|---|

| 2 | 48 | 볼차 곡선 | *GL*2(3) |

| 3 | 168 (Hurwitz bound) | 클라인 사차 곡선 | *PSL*2(7) |

| 4 | 120 | 브링 곡선 | *S*5 |

| 5 | 192 | 모듈 곡선 X(8) | *PSL*2(Z/8Z) |

| 6 | 150 | 페르마 곡선 F5 | (C5 x C5):S3 |

| 7 | 504 (Hurwitz bound) | 맥베스 곡선 | *PSL*2(8) |

| 8 | 336 | ||

| 9 | 320 | ||

| 10 | 432 | ||

| 11 | 240 |

5. 1. 후르비츠 상계 포화 여부

후르비츠 상계가 포화되는 종수들의 값은 무한히 많으며, 마찬가지로 후르비츠 상계가 포화되지 않는 종수들의 값 또한 무한히 많다.[3] 후르비츠 상계가 포화되는 종수들 가운데 가장 작은 것들은 다음과 같다.:3, 7, 14, 17, 118, 129, 146, 385, 411, 474, 687, 769, 1009, 1025, 1459, 1537, 2091, 2131, 2185, 2663, 3404, 4369, 4375, 5433, 5489, 6553, 7201, 8065, 8193, 8589, 11626, 11665, …

종수 3과 7에서는 후르비츠 상계를 포화시키는 연결 콤팩트 리만 곡면이 유일하지만, 종수 14에서는 후르비츠 상계를 포화시키는, 세 개의 서로 다른 (서로 동형이 아닌) 연결 콤팩트 리만 곡면들이 존재한다.

5. 2. 대표적인 후르비츠 곡면

클라인 4차 곡선은 가장 작은 후르비츠 군인 PSL(2,7)을 가지며, 그 위수는 168이다.[3] 이 군은 PSL(3,2)와 같다.

맥베스 곡선은 위수 504의 자기 동형군 PSL(2,8)을 갖는다.[3]

5. 3. 후르비츠 군의 예시

가장 작은 후르비츠 군은 위수 168의 사영 특수 선형군 PSL(2,7)이며, 이에 해당하는 곡선은 클라인 4차 곡선이다. 이 군은 PSL(3,2)와도 동형이다.[4]다음은 위수 504의 자기 동형군 PSL(2,8)을 갖는 맥베스 곡선이다. 더 많은 유한 단순군이 후르비츠 군이다. 예를 들어 교대군 중 64개를 제외한 모든 군은 후르비츠 군이며, 후르비츠 군이 아닌 가장 큰 예는 차수 167이다. 후르비츠 군인 가장 작은 교대군은 A15이다.

가장 큰 랭크의 사영 특수 선형군은 후르비츠 군이다. 낮은 랭크의 경우 후르비츠 군이 더 적다. 7을 법으로 ''p''의 위수인 n_p에 대해 ''q'' =7 또는 ''q'' = ''p'' ''np'' 중 ''하나'' 인 경우에만 PSL(2, ''q'' )가 후르비츠 군이다. 실제로, PSL(3, ''q'' )는 ''q'' = 2인 경우에만 후르비츠 군이고, PSL(4, ''q'' )는 결코 후르비츠 군이 아니며, PSL(5, ''q'' )는 ''q'' = 7 4 또는 ''q'' = ''pnp'' 인 경우에만 후르비츠 군이다.

마찬가지로, 많은 리 유형의 군이 후르비츠 군이다. 큰 랭크의 유한 고전 군은 후르비츠 군이다. G2 유형의 예외적인 리 군과 2G2 유형의 Ree 군은 거의 항상 후르비츠 군이다. 낮은 랭크의 예외적이고 비틀린 리 군의 다른 계열은 후르비츠 군으로 표시된다.

후르비츠 군으로 생성될 수 있는 산재 군은 12개이다. 얀코 군 J 1, J 2 및 J 4, 피셔 군 Fi 22 및 Fi' 24, 루드발리스 군, 헬드 군, 톰슨 군, 하라다-노턴 군, 세 번째 콘웨이 군 Co 3, 라이언스 군 및 괴물군이 이에 해당한다.

6. 구성

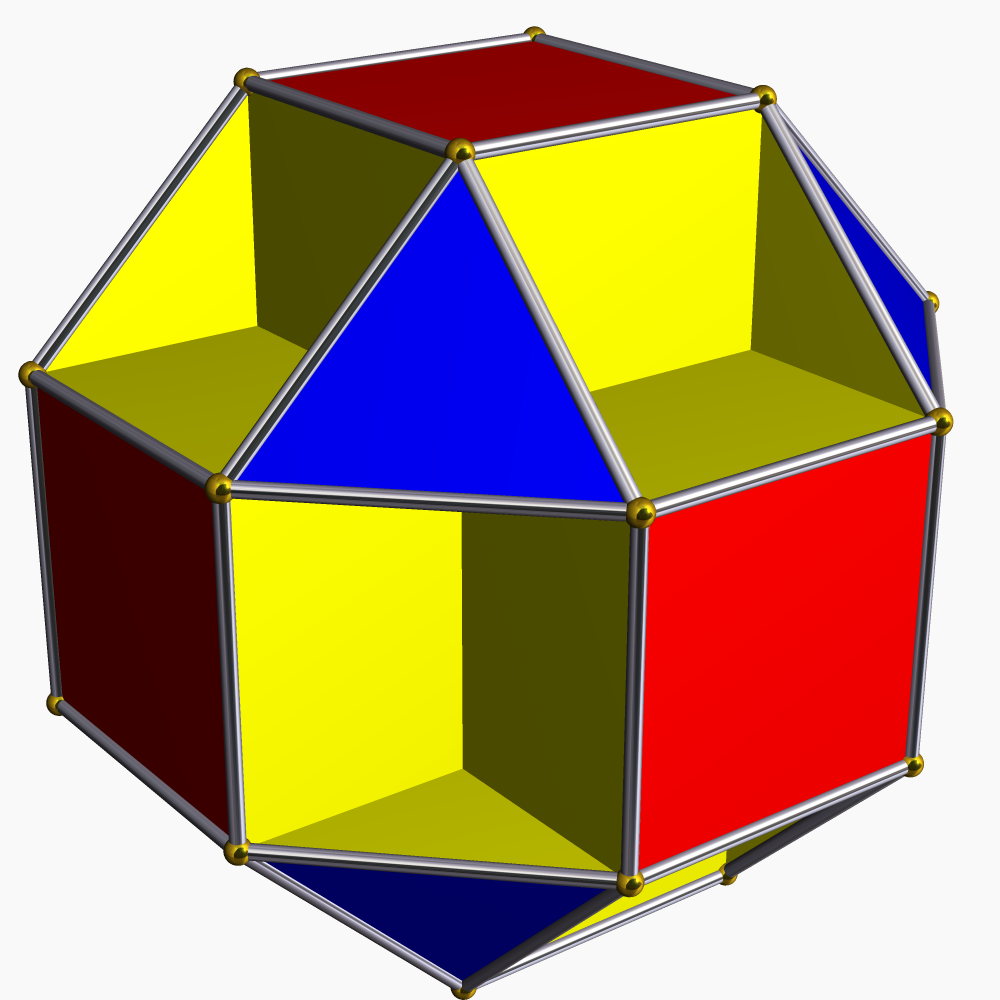

후르비츠 군은 쌍곡선 평면의 (2,3,7) 쪽매맞춤에서 시작하여 얻을 수 있다. 전체 대칭군은 각도 π/2, π/3 및 π/7을 갖는 기본 삼각형의 변에 대한 반사로 생성된다. 반사는 삼각형을 뒤집어 방향을 바꾸므로, 삼각형을 쌍으로 결합하여 방향을 유지하는 쪽매맞춤 다각형을 얻는다. 후르비츠 곡면은 쌍곡선 평면의 무한 쪽매맞춤 부분을 종수 ''g''의 콤팩트 리만 곡면으로 '닫음'으로써 얻어지며, 정확히 84(''g'' − 1)개의 이중 삼각형 타일을 포함한다.

다음의 두 정규 쪽매맞춤은 원하는 대칭군을 갖는다. 회전군은 모서리, 꼭짓점, 면에 대한 회전에 해당하며, 전체 대칭군은 반사도 포함한다. 쪽매맞춤의 다각형은 기본 영역이 아니다. (2,3,7) 삼각형에 의한 쪽매맞춤은 이 두 가지를 모두 개선하며 규칙적이지 않다.

3차 칠각형 쪽매맞춤 |  7차 삼각 타일링 |

위토프 구성은 8개의 균일 쪽매맞춤을 생성하며, 여기에는 제시된 두 개의 정규 쪽매맞춤이 포함된다. 이들은 모두 후르비츠 곡면으로 내려와 곡면의 쪽매맞춤(삼각형, 칠각형 쪽매맞춤 등)을 생성한다.

후르비츠 군 ''G''는 두 생성원 ''a''와 ''b''와 세 관계를 갖는 군의 유한 몫이라는 속성을 갖는다.

:

즉, ''G''는 위수 2와 3인 두 원소에 의해 생성되며, 그 곱의 위수는 7이다. 주어진 종수의 곡면에 대한 자기 동형군의 최대 위수를 실현하는 쌍곡면인 후르비츠 곡면은 주어진 구성을 통해 얻을 수 있다. 이것이 후르비츠 정리의 마지막 부분이다.

7. 역사

아돌프 후르비츠는 1893년에 후르비츠 자기 동형군 정리를 증명하였다.[5]

참조

[1]

문서

Technically speaking, there is an equivalence of categories between the category of compact Riemann surfaces with the orientation-preserving conformal maps and the category of non-singular complex projective algebraic curves with the algebraic morphisms.

[2]

하버드 인용

http://homepages.wmi[...]

[3]

논문

A bound for the number of automorphisms of an arithmetic Riemann surface

2005

[4]

하버드 인용

http://homepages.wmi[...]

[5]

논문

Über algebraische Gebilde mit Eindeutigen Transformationen in sich

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com