병자호란

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

병자호란은 1636년 청나라가 조선을 침략한 사건이다. 1623년 인조반정 이후 친명배금 정책을 펼친 조선은 후금의 침략을 받았고, 1627년 정묘호란을 겪은 후 형제 관계를 맺었으나, 1636년 청의 황제 즉위와 국호 변경을 인정하지 않아 전쟁이 발발했다. 청 태종이 이끄는 10만 대군이 압록강을 건너 한성을 함락하고, 인조는 남한산성으로 피신했으나, 결국 삼전도에서 항복례를 치르고 정축화약을 맺었다. 이로 인해 조선은 청에 신하의 예를 다하고 명과의 관계를 단절했으며, 왕자와 대신의 자녀를 인질로 보내는 등 막대한 피해를 입었다. 병자호란은 조선의 외교 실패와 군사력 약화, 그리고 청의 압도적인 군사력으로 인해 발생했으며, 이후 조선 사회에 큰 충격을 주어 북벌론과 북학론이 대두되는 등, 국가 정체성에 큰 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

| 병자호란 - [전쟁]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 지도 정보 | |

| 기본 정보 | |

| 분쟁 | 청나라의 조선 침공 |

| 관련 분쟁 | 한국-여진 분쟁 명-청 교체기 |

| 날짜 | 1636년 12월 9일 ~ 1637년 1월 30일 (음력 1636년 12월 2일 ~ 1637년 1월 30일) |

| 장소 | 한반도 북부 지역 |

| 결과 | 청의 승리 삼전도 조약 조선의 명나라에서 청나라로의 복속 |

| 명칭 | 병자호란 (Byeongja Horan) 병자호란(丙子胡亂) 병자지란(丙子之亂) 병자의 역(丙子の役) |

| 교전 세력 | |

| 교전국 1 | 청 |

| 교전국 2 | 조선 왕조 명나라 |

| 지휘관 | |

| 청나라 지휘관 | 홍타이지 도르곤 다이샨 아지게 도도 호오거 오보이 콩유데 겅중밍 상커시 양구리 (사망) 악탁 잉굴다이 마푸타 |

| 조선 지휘관 | 인조 김자점 임경업 심기원 신경원 홍명구 (사망) 김준용 민영 (사망) 유림 이완 허완 (사망) |

| 병력 규모 | |

| 청나라 병력 | 100,000 ~ 140,000명 |

| 조선 병력 | 80,000 ~ 174,000명 |

| 피해 규모 | |

| 청나라 피해 | 미상 |

| 조선 피해 | 인구 감소, 문화재 손실, 농민 피해 |

| 관련 전투 | |

| 주요 전투 | 동선령 전투 남한산성 공방전 토산 전투 검단산 전투 험천 전투 철옹성 전투 쌍령 전투 광교산 전투 강화도 방어전 김화 전투 |

| 기타 | |

| 관련 조약 | 삼전도 조약 |

| 기타 정보 | 청의 조선 간섭 |

2. 전쟁 전 조선과 청의 관계

1623년 인조반정으로 광해군이 폐위되고 서인 정권이 들어서면서 조선의 대외 정책은 친명배금 정책으로 전환되었다. 이는 광해군의 중립 외교와는 상반된 것이었다.

1619년 사르후 전투에서 명나라와 후금(후의 청나라)가 싸울 때 조선의 광해군은 명나라에 1만 명의 원군을 파병했지만, 명나라 군대가 궤멸되자 조선군 장수 강홍립은 후금의 누르하치에게 항복했다.[26] 1621년 7월 명나라의 요동도사 모문룡이 후금의 공격을 피해 조선 영토로 들어왔고, 11월에는 모문룡을 추격한 후금군이 압록강을 건너 조선에 침입하기도 했다.

1627년 정묘호란이 발발하여 후금이 조선을 침공하였으나, 강화도에서 양국간 강화조약이 체결되어 후금을 형, 조선을 아우로 하는 형제국으로서의 맹약을 맺었다.[2]

1636년 2월, 인열왕후의 국상에 후금이 조문 사절을 파견했으나, 조선 조정의 냉대를 받고 돌아가던 중 척화를 주장하는 인조의 격문을 빼앗아 양국 관계는 파국으로 치달았다. 같은 해 4월, 홍타이지는 황제에 즉위하고 국호를 청으로 바꾸었으며, 즉위식에 참석한 조선 사신 나덕헌과 이곽은 배례를 하지 않아 물의를 일으켰다. 조선 조정은 청의 건원을 찬탈로 간주하여 거부하는 국서를 보내기로 결정했고, 10월에는 심양에 도착한 조선 사절단이 국서 전달을 거부당하고 돌아왔다.

17세기 초, 명나라가 쇠퇴하면서 후금이 급부상했다. 1627년 후금은 명나라에 우호적인 정책을 펼치던 조선을 침공하여 정복했고(정묘호란), 후금을 형, 조선을 아우로 하는 등의 내용을 담은 화의를 맺었다.[26] 1636년 후금의 태종 홍타이지는 황제에 즉위하고 국호를 청으로 바꾸면서 조선에 신하로서 복종할 것을 요구했다. 그러나 조선 조정에서는 척화론이 대세를 이루었고, 인조는 청을 ‘오랑캐’라 부르며 자존심과 명분을 내세워 이를 거절했다.[27]

2. 1. 정묘호란 (1627년)

1623년 인조반정으로 광해군이 폐위되면서 조선의 대외정책은 급격히 변화하였다. 서인은 명분과 명과의 관계를 중요시하는 정책을 펼쳤다. 한편, 후금에서는 강경파인 홍타이지가 즉위하면서 조선에 대한 압박이 강해졌다.[2]후금은 명과의 전쟁으로 인해 물자 부족을 겪고 있었고, 이를 조선과의 교역을 통해 해결하고자 했다. 또한 후방의 안전을 위해 조선의 가도에 주둔한 모문룡과 조선을 견제할 필요성을 느꼈다. 이괄의 난 이후 후금으로 도망친 이괄의 잔당은 조선의 군사력이 약하다고 주장하며 후금의 조선 침공을 부추겼다.[2]

1627년(인조 5년), 홍타이지는 광해군에 대한 보복을 명분으로 3만 군사를 이끌고 조선을 침공하였다. 이것이 정묘호란이다. 이괄의 난으로 군사 체계가 약화된 조선은 수세에 몰렸고, 조정 내에서도 화의론이 우세했다. 후금 역시 장기적인 전쟁은 부담스러웠기 때문에, 전쟁은 오래 지속되지 않았다. 청군은 약 두 달 만에 강화조약을 맺고 철수했다. 이로써 조선과 후금은 "형제지맹"을 맺게 되었다.[2]

강화도의 주요 내용은 다음과 같다.

| 내용 |

|---|

| 후금을 형, 조선을 아우로 하는 형제국으로서의 맹약을 맺는다. |

| 조선은 명나라의 연호 “천계”를 사용하지 않는다. |

| 조선은 자국의 왕자 대신 왕족 이구(李玖)를 인질로 보낸다. |

| 후금과 조선은 앞으로 서로의 영토를 침범하지 않는다. |

| 조선은 국경 지대에 무역 시장을 개설한다. |

2. 2. 정묘호란 이후 양국 관계 악화

1627년 정묘호란 이후 후금은 조선에 식량 지원과 명나라 정벌에 사용할 병선(兵船) 제공 등 여러 가지를 요구하였다. 1632년(인조 10년) 후금은 “형제지맹”을 “군신지의”로 바꾸기를 요구했는데, 이는 조선을 신하의 나라로 삼으려는 굴욕적인 요구였다.[26] 후금의 무리한 요구와 강압 정책으로 조선 내에서는 주자학적 명분론에 입각한 척화론(斥和論)이 대두되었고, 후금과의 관계는 악화하기 시작했다.[27]1636년(인조 14년) 3월, 홍타이지는 내몽골을 평정한 뒤 용골대(잉굴다이)와 마푸타(Mafuta, 馬福大) 등을 보내어 황제 즉위를 알리고 조선에도 신하의 예를 갖출 것을 요구하였다. 그러나 척화론을 좇던 인조는 후금 사신의 접견과 국서 수령을 거부하였다.[27] 조정에서는 최명길 등 화친을 주장하는 이들도 있었지만, 대세는 척화론으로 기울었고 팔도에 선전(宣戰) 교서를 내려 방비를 강화하였다.

그해 5월, 홍타이지는 황제 칭호와 더불어 국호를 청(淸), 연호를 숭덕으로 고치고 조선의 도발적인 태도에 대한 원정을 준비했다.

조선은 1627년 후금의 침입 이후에도 청에 대해 모호한 태도를 유지했다. 후금은 조선이 망명자들을 숨겨주고 명나라 군대에 곡식을 공급했다고 비난했다. 또한 조선은 홍타이지가 새롭게 선포한 왕조를 인정하지 않았다. 만주족 사절 잉굴다이와 마후타는 한성에서 냉대를 받았고, 인조는 그들과의 만남이나 서신 교환조차 거부하여 사절들을 충격에 빠뜨렸다. 평안도로 향하는 호전적인 메시지가 잉굴다이에게 노출되기도 하였다.

1627년 침입 이후, 조선은 후금과 명목상으로는 우호 관계를 유지했지만, 조선, 후금, 명 세 나라 사이의 사건들은 후금과 조선의 관계를 악화시켰다.

우조 반란이 끝날 무렵, 이미 후금에 투항했던 공유덕과 갱중명은 1만 4천 명의 병사와 185척의 군선을 거느리며 청에 상당한 병력을 지원했다. 후금은 미래 전쟁에서 이들의 해군력이 유용할 것이라 판단하고 공유덕과 갱중명 및 그들의 부대에 매우 유리한 복무 조건을 제시했다.

조선은 반란 중 후금과 명으로부터 상반된 지원 요청을 받았다. 명 정부로부터 인조의 선친(정원대군)의 책봉장이 도착하면서 조선은 명의 편에 서서 병사만 지원하게 되었다. 이는 후금에게 결정적인 전투에서 조선이 명의 편을 들 것이라는 인상을 주었고, 조선을 진압하는 것이 미래 명에 대한 성공적인 원정의 전제 조건이 되었다. 게다가 명의 배신자들의 해군력은 후금 지도자들에게 강화도와 같은 인근 섬으로 피난하더라도 조선 지도부를 쉽게 공격할 수 있다는 자신감을 주었다.

1634년 6월, 명나라 사신 루웨이닝(陸維寧)이 조선을 방문하여 조선 왕세자 책봉식을 주관하였다. 그러나 사신은 책봉식 대가로 과도한 뇌물을 요구하였다. 뿐만 아니라 사신을 수행한 많은 명나라 상인들은 조선 상인들에게 불공정한 무역을 강요하며 막대한 이익을 취하려 하였다. 이 사신의 방문은 결국 조선에게 10만 냥이 넘는 은을 낭비하게 만들었다.

아버지 정원군과 아들의 책봉을 명나라의 도움으로 마친 인조는 종묘에 자신의 아버지의 신주를 옮기려 하였다. 정원군은 왕으로 등극한 적이 없었기에 이 시도는 정부 관리들의 심한 반대에 부딪혔고, 1635년 초까지 지속되었다. 여기에 더해 1635년 3월 선조의 능이 우연히 손상되었고, 그 책임에 대한 정치적 논쟁이 그 후 몇 달 동안 계속되었다. 이러한 정치적 교착상태는 조선이 후금의 침략에 대비할 충분한 조치를 취하는 것을 막았다.

청 태종 홍타이지는 황제에 즉위하고 국호를 청으로 바꾸면서 조선에 신하로서 복종할 것을 요구했다. 그러나 조선 조정에서는 척화론(주전론)이 대세를 이루었고, 인조는 청을 ‘오랑캐’라 부르며 자존심과 명분을 내세워 이를 거절했다. 이는 병자호란과 삼전도의 굴욕을 불러왔다.

요구를 거절당한 청은 조선이 사과하지 않으면 공격하겠다고 위협했지만, 조선은 이를 무시했다. 이에 격분한 홍타이지는 조선 침공을 결심한다.

3. 전쟁의 발발 (1636년 12월)

조선은 정묘호란 이후 후금과 형제 관계를 맺었으나, 명과의 관계는 변함이 없었다. 홍타이지가 황제를 칭하고 조선에 신하의 예를 요구했으나, 조선은 친명 정책을 고수하며 이를 거부했다. 이에 홍타이지는 명과의 전면전 전에 조선을 확실히 굴복시켜 배후의 위협을 제거하고자 1636년 12월 2일, 12만 대군을 이끌고 조선을 침공했다.[2]

당시 조선의 방어 전략은 청야견벽(淸野堅壁)으로, 청군 기병과의 직접적인 충돌을 피하고 성에 군사를 집결시켜 장기전을 유도하는 것이었다. 이는 명나라를 배후에 둔 청나라의 약점을 노린 전략이었고, 강화도로 피난하는 계획도 포함되어 있었다. 그러나 청군은 산성을 우회하여 한양으로 신속하게 남하하여 인조와 조정이 강화도로 피난하는 길을 차단하였다. 봉화 시스템이 제대로 작동하지 않아 조선 조정은 청군의 침공을 12월 13일에야 인지했고, 인조는 12월 14일에 남한산성으로 피신했다.

1636년 2월, 후금의 사절단이 조선 왕비의 장례식에 참석하기 위해 조선을 방문했다. 이들은 후금의 세력 확장을 과시하고 홍타이지의 즉위에 대한 조선의 반응을 살피는 목적도 가지고 있었다. 조선은 명나라 황제만이 합법적인 황제라고 여겼기 때문에, 후금에 대한 적대적인 여론이 확산되었다. 결국 사절단은 조선을 떠났고, 후금과 조선의 외교 관계는 단절되었다.[7]

1636년 4월, 홍타이지는 황제가 되었고, 국호를 후금에서 청으로 바꾸었다. 즉위식에 참석한 조선 사절단은 황제에게 절을 거부했다. 황제는 조선 사절단에게 메시지를 보냈는데, 그 내용은 후금/청의 이익에 반하는 과거 조선의 행위를 비난하고, 조선이 정책을 바꾸지 않으면 침략할 의도를 담고 있었다.[8]

조선은 이 메시지를 확인한 후, 청에 반대하는 강경파의 목소리가 커졌다. 1636년 6월, 조선은 청에 메시지를 전달했는데, 양국 관계 악화에 대한 책임을 청에 돌렸다.[9] 조선은 전쟁을 준비했지만, 실현 가능한 계획은 제대로 받아들여지지 않았다. 인조는 1636년 9월 심양에 평화를 위한 사신을 파견했지만, 홍타이지와의 면담은 거절당했다. 12월 초에 또 다른 사신을 파견했지만, 이는 청나라가 11월 25일 조선 침략 계획을 실행하기로 결정한 이후였다.[10]

1636년 12월 9일, 홍타이지는 만주, 몽골, 한족 기병들을 이끌고 조선에 삼면 공격을 가했다. 중국군의 지원은 특히 포병과 해군 부대에서 두드러졌다.[2] 임경업은 의주의 백마산성에서 3,000명의 병력으로 도도가 이끄는 3만 명의 서로군의 공격을 성공적으로 막아냈다. 그러나 홍타이지 지휘하의 주력 만주군은 조선 북부의 요새들을 우회했다. 돌곤과 호격은 선봉 몽골군을 이끌고 한성으로 직진하여 인조가 강화도로 피난하는 것을 막았다. 12월 14일, 한성의 수비대는 패배했고 도시는 함락되었다. 인조는 1만 3,800명의 군사와 함께 남한산성으로 피신했다.

3. 1. 남한산성 전투 (1636년 12월 ~ 1637년 1월)

조선은 정묘호란 이후 후금과 형제 관계를 맺었으나, 명과의 관계는 변함이 없었다. 홍타이지는 명과의 전면전 전에 조선을 확실히 굴복시켜 배후의 위협을 제거하고자 1636년 12월 2일, 12만 군사로 조선을 침공했다.청의 기병과 직접 맞붙는 것을 피하고 성에 군사를 집결하여 장기전을 유도하는 조선의 전략은, 명을 배후에 둔 청의 약점을 노린 것이었다. 강화도 파천 계획도 있었으나, 청은 조선군이 지키던 산성을 우회하여 한양으로 빠르게 남하, 인조와 조정이 강화도로 피난하는 길을 차단하였다. 인조는 12월 14일 남한산성으로 피할 수밖에 없었다.

남한산성은 천혜의 요새였으나, 방어 준비 부족으로 군량이 부족해 장기전이 어려웠다. 조정은 각지 관군의 집결로 청군의 포위를 풀려 했으나, 충청도 근왕병은 죽산에서 멈췄고(12월 19일), 전라도 근왕병은 탄약 부족으로 퇴각하여 남한산성은 고립되었다. 평안도와 황해도 조선군은 12월 25일 청군에게 기습당해 양근 미원으로 퇴각했으나, 정면 대결은 하지 못했다.

1636년 12월 28일, 청 태종이 이끄는 군대 약 10만 명이 압록강을 건너 남하하자 임경업은 백마산성에서 만반의 준비를 마쳤다. 하지만, 인조를 잡는 게 목적이었던 청나라군은 백마산성을 비롯한 모든 산성을 우회해서 한성을 향해 신속히 진격했고 보름도 채 지나지 않은 1월 9일 개성을 통과했다.

인조와 조정은 정묘호란 때처럼 강화도로 대피하려 했으나 청군의 신속한 남하로 강화도로 가는 길이 막혀 1월 10일 남한산성으로 긴급히 대피하였고 한성은 청군에 함락되었다.

남한산성에 들어간 인조는 각 도에 밀지를 보내 근왕군을 모으려 했다. 당시 청군은 한성과 인조만을 노린 전격전을 전개했으므로 배후지, 특히 삼남(경상도, 충청도, 전라도) 지방은 건재했다. 여기서 근왕군을 편성해 청군을 역포위하면 전세를 유리하게 바꿀 수 있다고 판단했다.[37] 그러나 도원수 김자점은 양평에서 움직이지 않았고, 각 도 근왕군은 청군 별동대에게 각개격파당해 남한산성을 구원하지 못했다.

각 근왕군의 동향은 다음과 같다.

- 강원감사 조정호의 근왕군(약 7,000명)은 12월 24일 검단산 전투까지 진출했으나, 다음날 청군에게 격파당했다.

- 함경감사 민성휘의 근왕군(7,000명)은 지휘권 다툼 끝에 양평으로 향했으나, 김자점은 움직이지 않았다.

- 충청감사 정세규의 근왕군은 12월 27일 험천 전투에서 청군에게 요격당해 지휘관 다수가 전사하고 퇴각했다.[38]

- 평안감사 홍명구와 평안병사 유림의 군대는 1637년 1월 26일 김화 탑동 부근에서 전투, 홍명구는 전사, 유림은 청군 격퇴 후 남한산성으로 향했으나 이미 강화가 체결된 뒤였다.

- 전라감사 이시방의 근왕군은 1월 5일 광교산 전투에서 청군과 싸워 전과를 올렸으나 물자 부족으로 퇴각했다.

- 경상감사 심연의 근왕군은 1637년 1월 3일 쌍령 전투에서 청군에게 대패, 지휘관들이 전사하고 조령 이남으로 철수했다.[38]

청군이 기병 중심이었고 진격 속도가 빨라, 전국에 청군이 신출귀몰한다는 소문이 돌았다. 조선군은 산성 농성 전술을 쓰려 했지만, 청군은 이를 무시하고 한성으로 직진, 각지 근왕군도 격파당했다.[38] 인조는 근왕군 후퇴에 당황, 군사 처벌을 공언했으나 조선군은 공포와 무력감에 빠졌다. 전쟁 준비가 안 된 상태에서 왕과 조정이 남한산성으로 도망쳤기에, 군사 12,000명과 백성을 지탱할 물자가 없었다. 쌍령 전투 이후 남한산성은 완벽 고립, 보급을 기대할 수 없어 사기가 저하, 추위와 기근에 시달렸다. 인조조차 죽 한 그릇으로 연명, 군사들은 군마를 잡아먹고 굶어 죽는 이도 속출했다.[38] 1월 10일 종전을 위해 청군과 협상했으나, 주전파와 주화파가 대립했다.

청군은 망월봉에 홍이포를 설치, 산성 내부를 포격했다.[38] 조선군은 천자총통으로 반격했으나 물자 부족으로 중단했다. 215cm 포신과 10cm 구경의 탄환은 남한산성 벽을 타격, 조선군 사기를 꺾었다.[39] 1월 22일, 강화도 함락 소식이 1월 25일 남한산성에 도착, 조선군 항전 의지가 꺾였다. 1월 28일, 인조는 항복, 1월 30일 남한산성에서 나왔다.

3. 1. 1. 주요 전투

| 전투명 | 날짜 | 조선군 지휘관 및 병력 | 청군 지휘관 및 병력 | 결과 | 비고 |

|---|---|---|---|---|---|

| 검단산 전투 | 1636년 12월 25일 | 조정호(강원 감사), 권정길(원주 영장) 등 약 7,000명 | 불명, 별동대 | 청군 승리 | 강원도 근왕군 패배, 조정호는 가평으로 퇴각 |

| 험천 전투 | 1636년 12월 27일 | 정세규(충청 감사), 김홍익, 이경징, 이상재 등 | 불명, 별동대 | 청군 승리 | 충청도 근왕군 패배, 지휘관 다수 전사[38] |

| 평양성 전투 | 1636년 12월 18일 ~ 1637년 1월 26일 | 홍명구(평안 감사), 유림(평안 병사) | 불명, 별동대 | 청군 전략적 승리, 조선군 전술적 승리 | 평안도 근왕군, 남한산성 구원 실패, 홍명구 전사, 유림은 청군 격퇴 후 회군 |

| 광교산 전투 | 1637년 1월 5일 | 김준용(전라 병사), 이시방(전라 감사) 등 약 6,000명 + 승병 2,000명 | 양굴리 등 | 청군 승리 | 전라도 근왕군 패배, 김준용은 수원으로 퇴각, 이시방은 공주로 철수, 양굴리 전사 |

| 쌍령 전투 | 1637년 1월 3일 | 심연(경상 감사), 허완(좌병사), 민영(우병사) 등 8,000명 이상 (최대 40,000명) | 불명, 기병 300기 + 보병 1,000명 | 청군 승리 | 경상도 근왕군 대패, 허완, 민영 전사, 심연은 조령 이남으로 철수[38] |

| 남한산성 공방전 | 1636년 12월 ~ 1637년 1월 | 인조, 이서(장단 방어사) 등 14,000명 | 홍타이지 | 청군 승리 | 조선 수비군은 청군의 공격을 잘 막아냈으나, 물자 부족 및 근왕군의 지원 실패로 고립. 결국 인조는 항복함. |

| 김화 전투 | 1637년 1월 26일 | 홍명구(평안 감사, 전사), 유림(평안 병사) 등 5,000명 | 불명 | 조선군 승리(유림), 청군 승리(홍명구) | 평안도 근왕군 분열, 홍명구 전사, 유림은 청군 격퇴 후 평양으로 회군 |

- '''남한산성 공성전''': 인조는 남한산성으로 피신하여 각 도에 근왕병을 요청했으나, 김자점의 소극적인 태도와 청군 별동대의 활약으로 근왕군은 제대로 합류하지 못하고 각개격파당했다.[37]

- '''근왕군의 동향''':

- * 강원도 근왕군은 검단산 전투에서 패배했다.

- * 함경도 근왕군은 지휘권 다툼과 김자점의 비협조로 인해 제대로 된 역할을 하지 못했다.

- * 충청도 근왕군은 험천 전투에서 패배하고 지휘관 다수가 전사했다.[38]

- * 평안도 근왕군은 김화 전투에서 홍명구가 전사하고, 유림은 청군을 격퇴했으나 이미 강화가 체결된 후였다.

- * 전라도 근왕군은 광교산 전투에서 패배 후 퇴각했다.

- * 경상도 근왕군은 쌍령 전투에서 대패하고 지휘관들이 전사했다.[38]

- '''광교산 전투''': 김준룡이 이끄는 조선군은 청군에게 큰 피해를 입혔으나, 물자 부족으로 퇴각했다.

- '''김화 전투''': 평안감사 홍명구는 전사했으나, 평안병사 유림은 청군을 격퇴하고 승리했다.

4. 조선의 항복 (1637년 1월 30일)

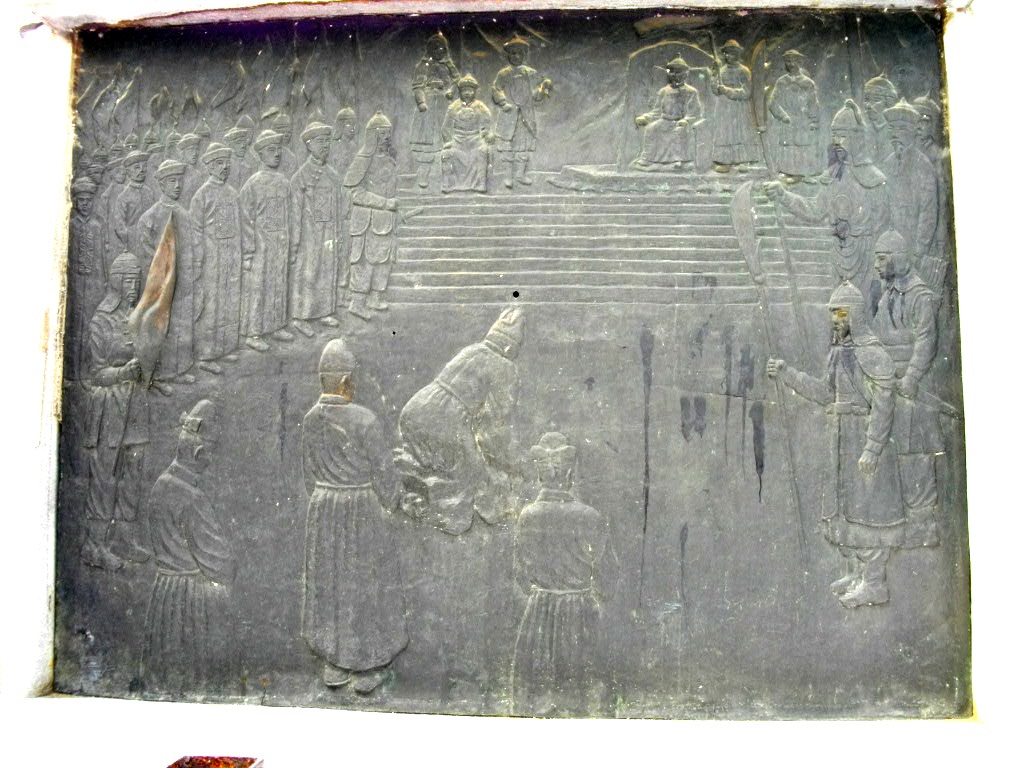

1637년 1월 30일(양력 2월 24일), 인조는 남한산성에서 나와 삼전도에서 홍타이지에게 항복하였다. 강화도가 함락되고 각지의 근왕병이 패배하면서 식량이 부족해 더 이상 버티기 어려웠기 때문이다.[38] 인조는 왕을 상징하는 정복을 벗고 평민들이 입는 옷을 입고, 삼전도에 설치된 수항단(受降壇) 최하단에서 최상단에 앉은 홍타이지에게 삼궤구고두례를 하며 신하의 예를 갖추고 용서를 빌었다. 이후 군신 관계를 맺는 정축화약이 체결되었다.[28]

4. 1. 정축화약의 주요 내용

정축화약의 주요 내용은 다음과 같다.[28]| 번호 | 내용 |

|---|---|

| 1 | 조선은 청에 대하여 신하의 예를 행할 것. |

| 2 | 조선은 명나라의 연호를 폐지하고 명과의 관계를 단절하며, 명에서 받은 고명과 책인을 바칠 것. |

| 3 | 조선 왕의 장자와 제2자, 그리고 대신의 자녀를 인질로 보낼 것. |

| 4 | 청이 명을 정벌할 때 기일을 어기지 않고 원군을 파견할 것. |

| 5 | 내외 여러 신하와 혼인하고 사호(私好)를 굳게 할 것. |

| 6 | 성곽의 증축과 수리는 사전에 허락을 얻을 것. |

| 7 | 황금 100냥, 백은 1,000냥을 비롯한 물품 20여 종을 세폐(歲幣)로 바칠 것. |

| 8 | 성절·정삭·동지·경조 등 사신은 명의 옛 관례를 따를 것. |

| 9 | 가도(假島)를 공격할 때는 병선(兵船) 50척을 보낼 것. |

| 10 | 포도(逋逃)를 숨기지 말 것. |

| 11 | 일본과 하는 무역을 허락할 것. |

| 12 | 청나라의 왕에게 절을 할 것. |

5. 병자호란의 결과 및 영향

병자호란의 결과, 조선은 청나라에 항복하고 삼전도에서 인조가 홍타이지에게 삼궤구고두례를 행하는 굴욕을 겪었다. 이후 조선과 청은 11개 조항으로 이루어진 정축조약을 체결했다.[28] 주요 내용은 다음과 같다.

| 조항 | 내용 |

|---|---|

| 1 | 조선은 청에 신하의 예를 다할 것 |

| 2 | 조선은 명나라 연호를 폐지하고 명과의 교역을 금지하며, 명으로부터 받은 고명과 인장을 청에 넘길 것 |

| 3 | 왕의 장남과 차남, 대신의 자녀를 인질로 보낼 것 |

| 4 | 청이 명을 정복할 때 원군을 파병할 것 |

| 5 | 청과 혼인을 통해 우호를 굳게 할 것 |

| 6 | 성곽 증축 및 수리는 청의 승낙을 얻을 것 |

| 7 | 청 황제의 생일 등에 사절을 보낼 것 |

| 8 | 청이 압록강 하구 섬 공격 시 군선 50척을 보낼 것 |

| 9 | 청에서 도망친 자를 숨기지 말 것 |

| 10 | 일본과 무역을 할 것 |

| 11 | 매년 금, 은 등 물품을 상납할 것 |

홍타이지는 자신의 "덕"과 인조의 "잘못", 양국 맹약을 보여주는 비문을 만주어·몽골어·한어로 새긴 삼전도비를 1639년 삼전도에 세웠다.

조선은 매년 공물을 바쳤으며, 초기에는 금, 은 외에 소, 말 등 20여 종의 물품을 바쳤으나 점차 품목이 줄었다.[29] 또한, 『인조실록』에 따르면 혼인을 위해 여자들을 보냈다는 기록이 있으나, 이 혼인은 취소되었다.[30][31] 약 50만 명의 백성이 청에 포로로 끌려갔으며, 이 중 여성들은 성노예가 되어 학대받기도 했다.[24]

조선은 청의 지배 체제에 편입되어 청 사신을 맞이하기 위해 영은문을 세웠다. 청 사신은 1637년부터 1881년까지 244년간 161회 방문했고, 조선 국왕은 삼궤구고두례로 맞이한 후 모화관에서 접대했다. 조선 사신(조선연행사)은 500회 이상 청을 방문했는데, 이는 청의 책봉을 받은 다른 나라들보다 압도적으로 많은 횟수였다. 이러한 관계는 1894년 청일전쟁에서 일본이 승리하고 시모노세키 조약에서 조선의 독립을 인정받을 때까지 약 250년간 지속되었다.[32]

정축조약은 조선의 국방 정책을 제한했다.[26][28] 조선일보는 이를 국방 포기 선언이라 비판하며, 현대 한국의 삼불선언과 비교하기도 했다.[34]

5. 1. 조선에 미친 영향

병자호란으로 조선은 막대한 인명 및 재산 피해를 입었다. 1637년 음력 2월 1일의 조선왕조실록 기록에는 백성들이 모여 사는 곳이 대부분 불타고 넘어져 죽은 시체가 길거리에 이리저리 널려 있었다고 기록되어 있을 정도였다.[40] 1637년 2월 2일 청 태조는 먼저 청을 향해 출발하였고,[41] 2월 8일 소현세자와 봉림대군(훗날 효종)이 예친왕 도르곤을 따라 심양으로 떠났다.[42] 수많은 백성이 청나라에 포로로 끌려갔으며, 심양의 노예시장에서 60만 명 이상이 거래되었다는 기록도 있다.[42]한양은 종로와 광통교 일대에 있던 집이 모두 파괴되었고 많은 마을이 약탈과 방화로 아수라장이 되어 임진왜란 이후 회복하려는 노력 또한 수포로 돌아갔다.

이러한 피해는 조선 사회에 큰 혼란을 야기했다. 국가 정체성이 흔들리고, 사회·경제적으로 어려움을 겪었다. 특히, 자신에게 조공하던 오랑캐에게 반대로 조공을 바치는 관계가 된 사실에 조선 왕과 관리, 명을 떠받들던 식자층은 큰 충격을 받았다.

이후 청에 대한 복수심으로 북벌론이 대두하였으며, 한편으로는 청의 앞선 문물을 수용하고 배워야 한다는 북학운동이 일어났다. 병자호란을 배경으로 하는 문학작품으로는 《박씨전》, 《임경업전》 등이 있다.

두 차례의 전쟁으로 큰 피해를 입은 조선의 지배층은 청에 대한 적대감과 복수심에 불탔고, 효종은 송시열, 이완과 함께 북한산성과 남한산성을 수축하고 군대 양성에 힘을 기울였다. 그러나 청이 한족의 반발을 누르면서 대중국 지배를 공고히 하고 강력한 군사력을 유지하였으므로, 북벌을 실천에 옮기지는 못하였다.

조선으로서는 강대국으로 부상한 청과 관계 개선이 불가피하여 경제 및 문화 교류를 자주 하였다. 18세기 후반에는 청의 발달한 문화를 받아들여야 한다는 주장이 대두하여 적극적으로 수용하였고, 이 무렵 러시아가 침략해오자 청은 이를 격퇴하려고 조선에 원병을 요청하여 조선은 두 차례에 걸쳐 조총 부대를 출병하여 큰 전과를 올리기도 했다(→나선정벌).

5. 2. 국제 정세 변화

누르하치가 16세기 말 여진족을 통일하고 명나라를 공격하면서 명은 쇠퇴하였다. 반면, 청나라는 병자호란을 통해 조선을 굴복시켜 후방의 위협을 제거하고 동아시아의 패권국으로 부상하였다.조선은 병자호란 이후 청나라의 제후국이 되었다. 공식적으로는 청에 복종했지만, 사적으로는 여전히 반항적인 태도를 유지했다. 조선 학자들은 명나라가 멸망한 후에도 몰래 명나라 연호를 사용했고, 일부는 조선이 "야만적인" 만주족의 청나라가 아니라 명나라와 중국 문명의 정통 후계자여야 한다고 생각했다. 효종은 심양에서 7년간 인질 생활을 하며 북벌을 계획했지만, 실행 직전 사망하여 무산되었다.

일본은 경쟁 세력인 명나라의 멸망과 조선의 쇠퇴로 반사이익을 얻으며 국력을 길렀다. 19세기 일본의 부상과 대한제국의 강제 병합 이후, 임진왜란이 병자호란보다 더 중요한 사건으로 인식되기 시작했다.

5. 3. 인구 변화

병자호란으로 조선의 인구는 크게 줄었다. 전쟁 전 380만 명이었던 인구는 전쟁 후 330만 명으로 감소하여, 약 13.2% 감소하였다.[43][44][45]| 구분 | 인구 |

|---|---|

| 전쟁 전 | 380만 명 |

| 전쟁 후 | 330만 명 |

| 감소율 | 13.2% |

많은 조선 여성들이 청나라 군대에 의해 납치되어 강간당했다. 이들은 몸값을 지불하고 풀려나더라도 가족에게 환영받지 못하는 경우가 많았다. 이로 인해 이혼 요구가 늘어나는 등 사회적 혼란이 발생했지만, 조선 정부는 이혼을 허락하지 않고 이 여성들이 불명예를 입은 것으로 간주해서는 안 된다고 밝혔다.[13]

6. 병자호란에 대한 평가

조선은 정묘호란 이후 후금과 형제 관계를 맺었으나, 명과의 관계는 그대로 유지했다. 홍타이지가 황제로 즉위하며 조선에 신하의 예를 요구했으나, 조선은 친명 정책을 유지하며 이를 거부했다. 이에 홍타이지는 명과의 전면전 이전에 조선을 확실히 굴복시켜 배후의 위협을 제거하고자 1636년 12월 2일, 12만 군사로 조선을 침공했다.[2]

병자호란은 조선의 외교 정책 실패와 군사력 약화가 주요 원인으로 평가된다. 특히, 명분론에 치우친 외교 정책은 실리적인 판단을 흐리게 하여, 변화하는 국제 정세에 적절히 대응하지 못하게 했다는 지적을 받는다.

| 구분 | 내용 |

|---|---|

| 조선 측 문제점 | 임진왜란 이후 국력 회복 미흡: 이괄의 난 등으로 북방군이 약화된 상태였다. |

| 오합지졸 군사: 훈련 부족과 사기 저하로 전투력이 약했다. | |

| 수성 위주의 방어 전술: 청나라 기병의 신속한 기동전에 효과적으로 대응하지 못했다. | |

| 최고 지휘관의 무능: 전략적 판단 능력과 지휘 통솔력이 부족했다. | |

| 강화도 도하 실패: 청군의 강화도 함락으로 피난 계획이 좌절되었다. | |

| 청 측 전략 | 산성과 거점 지역을 무시한 빠른 진군: 조선군의 방어선을 우회하여 신속하게 한양을 점령했다. |

| 강화도 함락: 조선 왕실의 피난처를 점령하여 항복을 압박했다. |

결국, 남한산성에 비축된 식량이 부족하고, 청군에 의해 강화도가 함락되고, 각지에서 올라온 구원군이 지속적으로 패배하면서 조선은 항복하게 되었다. 이는 명분론에 치우친 외교 정책의 위험성을 보여주는 사례로 평가된다.

7. 관련 문화 작품

- 김훈의 소설 《

- 2009년 뮤지컬 《남한산성》은 같은 이름의 소설을 바탕으로 하지만, 혹독한 상황 속에서 평범한 사람들의 삶과 생존 의지를 중점적으로 다룬다. 슈퍼주니어의 예성이 악역인 통역관 "정명수" 역을 맡았다. 이 뮤지컬은 10월 9일부터 11월 14일까지 성남아트센터 오페라하우스에서 공연되었다.[23]

- 2011년 한국 영화 《최종병기 활》은 청나라의 침입을 배경으로 한다.

- 2015년 한국 드라마 《화려한 정치》는 병자호란을 배경으로 한다.

- 2023년 한국 드라마 《연인》은 허구적인 두 쌍의 연인을 주인공으로 하여 병자호란과 그 여파를 이야기한다.

- 2024년 한국 드라마 《왕을 사로잡다》는 병자호란 이후를 배경으로 하며, 허구적인 궁중 인물들을 주인공으로 하여 이야기를 펼친다.

; 영화

; 텔레비전 드라마

참조

[1]

웹사이트

병자호란(丙子胡亂) Byeongjahoran

http://encykorea.aks[...]

2023-01-09

[2]

서적

(제목 정보 부족)

https://books.google[...]

2014

[3]

뉴스

Re-reading Byeongja Horan

http://www.seoul.co.[...]

2008-03-12

[4]

뉴스

Re-reading Byeongja Horan

http://www.seoul.co.[...]

2008-03-19

[5]

뉴스

Re-reading Byeongja Horan

http://www.seoul.co.[...]

2008-03-26

[6]

뉴스

Re-reading Byeongja Horan

http://www.seoul.co.[...]

2008-04-02

[7]

뉴스

Re-reading Byeongja Horan

http://www.seoul.co.[...]

2008-04-30

[8]

뉴스

Re-reading Byeongja Horan

http://www.seoul.co.[...]

2008-05-07

[9]

뉴스

Re-reading Byeongja Horan

http://www.seoul.co.[...]

2008-05-21

[10]

뉴스

Re-reading Byeongja Horan

http://www.seoul.co.[...]

2008-05-28

[11]

서적

Traditional Korean Villages

https://books.google[...]

Ewha Womans University Press

[12]

서적

The Land of Scholars: Two Thousand Years of Korean Confucianism

https://books.google[...]

Homa & Sekey Books

[13]

서적

Women in Korean History 한국 역사 속의 여성들

https://books.google[...]

Ewha Womans University Press

[14]

서적

Eminent Chinese of the Ch'ing period : (1644 - 1912)

SMC Publ

1991

[15]

서적

The great enterprise : the Manchu reconstruction of imperial order in seventeenth-century China

https://archive.org/[...]

University of California Press

1985

[16]

서적

Imperial China

https://books.google[...]

Penguin

1976

[17]

ECCP

Dorgon

[18]

서적

梨大史苑, Volume 7

https://books.google[...]

梨大史學會

1968

[19]

웹사이트

The annals of the Joseon princesses.

http://www.gachonher[...]

[20]

서적

Son of Heaven

https://books.google[...]

Chinese Literature Press

1995

[21]

서적

The Study of Foreign Languages in the Chosŏn Dynasty (1392-1910)

Jimoondang

[22]

뉴스

Musicals hope for seasonal bounce

http://www.koreahera[...]

Korea Herald

2010-03-30

[23]

뉴스

2 Super Junior members cast for musical

http://www.asiae.co.[...]

Asiae

2009-09-15

[24]

웹사이트

【コラム】中国、我が歴史のトラウマ(1)=韓国 Joongang Ilbo 中央日報

https://japanese.joi[...]

2019-02-06

[25]

웹사이트

「壬辰倭乱」を「壬辰戦争」に、来年から高校教科書で(1)

https://japanese.joi[...]

2011-09-25

[26]

웹사이트

丙子胡乱(へいしこらん)とは

https://kotobank.jp/[...]

2019-11-20

[27]

웹사이트

[핫이슈] 지소미아 종료 D-3…한국이 얻을 국익은 대체 무엇인가?

https://news.naver.c[...]

2019-11-20

[28]

웹사이트

【コラム】中国が帰ってきたのがそんなにうれしいのか-Chosun online 朝鮮日報

https://archive.is/Y[...]

2017-11-18

[29]

기타

인조실록 발췌

[30]

기타

인조실록 발췌

[31]

기타

인조실록 발췌

[32]

서적

韓国・中国「歴史教科書」を徹底批判する

小学館

[33]

서적

中国の歴史(六)

講談社

[34]

웹사이트

朝鮮日報 2017/11/17【コラム】中国が帰ってきたのがそんなにうれしいのか (社会部=鮮于鉦 部長)

https://archive.is/Y[...]

[35]

서적

만주족 이야기

너머북스

[36]

논문

丙子 胡亂 당시 清軍의 構成과 規模

[37]

서적

신들의 정원 조선왕릉

책으로 보는 세상

[38]

서적

신들의 정원 조선왕릉

책으로 보는 세상

[39]

서적

신들의 정원 조선왕릉

책으로 보는 세상

[40]

웹인용

백관들이 모두 대궐안에 들어가다

https://sillok.histo[...]

조선왕조실록 인조실록 34권, 인조 15년 2월 1일 신미 1번째기사

[41]

웹인용

철군하는 청의 한(汗)을 전송하다

https://sillok.histo[...]

조선왕조실록 인조실록 34권, 인조 15년 2월 2일 임신 1번째기사

[42]

웹사이트

http://keyword.press[...]

[43]

웹인용

“G2시대에 한반도는 병자호란 돌아봐야”

https://www.donga.co[...]

2022-06-21

[44]

웹인용

“영화 ‘남한산성’ 고증 너무 부실” 진짜 병자호란 이야기

https://news.kmib.co[...]

2022-06-21

[45]

웹인용

[병자호란 다시 읽기] (100) 포로들의 고통과 슬픔 ①

https://www.seoul.co[...]

2022-06-21

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com