석굴암

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

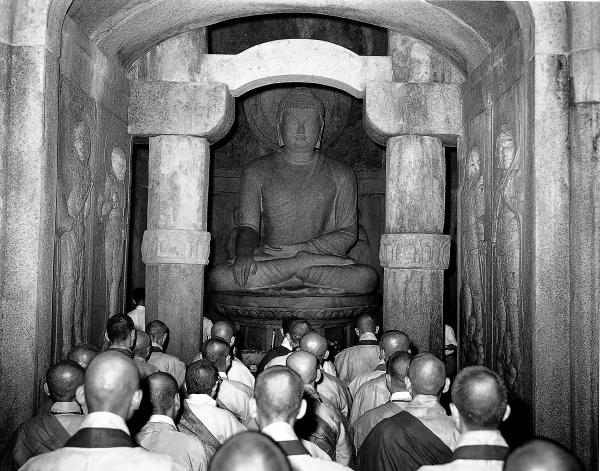

석굴암은 통일신라 시대에 재상 김대성이 창건을 시작하여 774년에 완공된 석굴 사원이다. 화강암을 사용하여 인공적으로 조성되었으며, 본존불을 중심으로 십일면관음보살상, 10대 제자상 등 다양한 조각상들이 배치되어 있다. 일제강점기 및 이후 여러 차례의 보수 공사를 거치면서 원형 훼손 논란이 있으며, 현재는 석가탄신일에만 내부가 공개된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 경덕왕 - 성덕대왕신종

통일신라시대에 제작된 성덕대왕신종은 국보 제29호로 지정된 범종으로, 웅장하고 아름다운 종소리, 섬세한 문양, 1,000자가 넘는 명문 등으로 한국 종의 대표작으로 꼽히며, '에밀레종'이라는 이름과 전설로도 널리 알려진 한국 문화유산의 중요한 상징이다. - 경덕왕 - 경주 경덕왕릉

경주 경덕왕릉은 신라 경덕왕 김헌영의 능으로, 십이지신상을 새긴 탱석을 두른 둥근 형태이며, 경덕왕은 재위 기간 동안 국가 제도 개편과 불국사 건립 등 다양한 업적을 남겼다. - 한국의 석굴 사찰 - 삼존석굴사

삼존석굴사는 국보로 지정된 아미타여래삼존 석굴과 모전석탑 등을 포함하는 문화 유적지이며, 700년경에 조성된 아미타여래삼존 석굴은 경주 석굴암에 영향을 주었다. - 한국의 석굴 사찰 - 골굴사

골굴사는 약 1,500년 전 인도에서 온 광유 대사에 의해 창건된 한국에서 가장 오래된 석굴 사찰이며, 마애여래좌상을 중심으로 석굴 법당과 선무도를 수련하고 템플스테이 프로그램을 운영한다. - 불국사 - 무구정광대다라니경

무구정광대다라니경은 8세기 신라 시대에 제작된 불교 경전으로, 불국사 석가탑에서 발견되었으며, 세계에서 가장 오래된 목판 인쇄물 중 하나로 추정되고, 탑을 수리하고 다라니를 외우면 수명이 연장된다는 가르침을 설파한다. - 불국사 - 경주 불국사 청운교·백운교

경주 불국사 청운교·백운교는 불국사 자하문으로 연결되는 2단 형식의 석조 계단으로, 총 34단으로 이루어져 있으며, 8세기 중엽 통일 신라 시대에 건립된 것으로 추정된다.

| 석굴암 - [지명]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 위치 정보 | |

| 기본 정보 | |

| 이름 | 석굴암 |

| 한자 표기 | 石窟庵 |

| 로마자 표기 | Seokguram |

| 다른 이름 | 석불사 (石佛寺), 석굴사 (石窟寺) |

| 위치 | 경상북도 경주시 진현동 999 |

| 주소 | 경상북도 경주시 불국로 873-243 (진현동) |

| 건립 및 역사 | |

| 건립 시기 | 751년 (통일신라 경덕왕 10년) |

| 창건자 | 김대성 |

| 창건 연도 | 774년 신라 (혜공왕 10년) |

| 종교 및 문화 | |

| 종파 | 대한불교 조계종 |

| 본존 | 석가여래 |

| 문화재 | 국보: 경주 석굴암 석굴 (제24호) 보물: 경주 석굴암 삼층석탑 |

| 유네스코 세계유산 | 1995년 석굴암과 불국사 (문화유산, 736) |

| 건축 및 구조 | |

| 구조 | 석굴 |

| 특징 | 인공 석굴 사원 화강암을 다듬어 조성 주실, 전실, 회랑으로 구성 불교 조각 예술의 걸작 |

| 조각상 | |

| 본존불 | 석가여래 좌상 |

| 협시보살 | 문수보살 보현보살 |

| 십대제자 | 가섭, 아난 등 10대 제자 |

| 사천왕 | 지국천왕, 광목천왕, 증장천왕, 다문천왕 |

| 팔부신장 | 8부의 신장 |

| 추가 정보 | |

| 관람료 면제 | 2023년 5월 4일부터 조계종 산하 사찰 문화재 관람료 면제 |

| 파일 정보 | |

| |

| |

2. 역사

석굴암은 남북국시대 751년(통일신라 경덕왕 10년) 김대성이 처음 만들었을 때 석불사라고 불렸다. 석굴암의 "암(庵)"은 "암자 암" 자로, 석굴이 있는 작은 절을 의미한다. 창건 당시에는 지금보다 규모가 컸던 것으로 추정된다.[19]

2. 1. 창건 및 연혁 (남북국 시대)

751년(통일신라 경덕왕 10년)에 김대성이 '''석불사'''(石佛寺)를 창건하였다고 전해진다. 『불국사고금창기(佛國寺古今創記)』에 따르면, 김대성은 현생의 부모를 위해 불국사를, 전생의 부모를 위해 석굴암을 창건하였다고 한다.[19] 774년(통일신라 혜공왕 10년)에 완공되었다.하지만 『삼국사기(三國史記)』에는 김대성이라는 이름이 등장하지 않는다. 김문량의 아들로 김대정이라는 인물이 있는데, 이를 김대성과 같은 인물로 보기도 한다.[23] 경덕왕이 아버지 성덕왕을 추모하기 위해 불국사를 크게 중창하고, 석굴암을 만들도록 김대성에게 지시하였다고 하며, 석굴암은 아들 혜공왕 때 완공되었다는 설도 있다.

그러나 혜공왕이 시해당하고 원성왕이 왕위에 오르면서, 원성왕은 성덕왕과 경덕왕의 사당을 허물고 자신의 조상 사당을 세웠다. 이는 순수 진골 혈통과의 단절을 의미한다. 원성왕 입장에서는 경주의 대표적인 사찰인 불국사와 석굴암이 자신과 혈통이 다른 왕을 위해 만들어졌다는 사실이 왕권에 부정적인 영향을 줄 수 있다고 판단하여, 경덕왕의 재상인 김대성이 만들었다는 소문을 냈다고 한다.[24]

불국사와 석굴암의 규모를 보면 재상 개인의 발원으로 보기 어렵다. 왕보다 더 화려한 사찰을 지어 자신의 부모를 추모하는 것은 왕조 개창을 위한 사전 작업으로 비춰질 수 있기 때문이다. 따라서 석굴암과 불국사는 왕실 주도의 사업이었을 가능성이 제기된다.

2. 2. 조선 시대

조선 시대에는 유교 숭상 정책으로 불교가 억압받았지만, 1703년(숙종 29년)과 1758년(영조 34년)에 석굴암을 중수하였다는 기록이 남아있다. 종열(從悅)과 대겸(大謙)이 각각 중수를 맡았다. 정시한(1625~1707)의 기행문인 『산중일기』와 1733년에 그려진 『교남명승첩』 등 조선 후기까지 석굴암 전실이 유지되었음을 보여주는 기록들이 존재한다.[20]2. 3. 구한말 및 일제강점기

1909년 우편 배달부가 토함산 고개를 넘다가 폭우를 만나 피신한 동굴 안에서 불상을 발견했다. 당시 석굴암은 붕괴 직전의 상태로, 천장이 무너져 내려 불상에 비가 직접 맞았고, 주변 불상의 배치는 불분명했으며, 전체의 절반 이상이 흙에 묻혀 있었다.[14] 그러나 1907년 지역 노인들의 증언에 따르면, 당시 석굴암은 조가절(趙家寺)이라 불리며 일반인들이 향을 올리고 공양을 계속하고 있었다.[21] 그럼에도 우체부가 석굴을 새로 발견한 듯이 우체국장에게 보고하였고, 일제도 이에 동조하여 일본인들이 석굴을 훼손하고 문화재를 반출해 가는 계기로 만들어 버렸다.[22]

이후 일제강점기인 1913년부터 1915년까지 일본에 의해 세 차례에 걸쳐 대규모 보수 공사가 이루어졌는데, 당시 최첨단 기술이었던 시멘트가 사용되었다.[14] 그러나 이 과정은 석굴 구조에 대한 충분한 연구 없이 진행되어, 석굴을 거의 완전히 해체하고 재조립하였다. 특히 시멘트를 사용하여 석굴을 감싸 구조를 안정화하려 한 것은 큰 실수였다. 이로 인해 습기가 축적되고 누수가 발생하여 석굴이 "호흡"할 수 없게 되면서 조각상이 침식되었다. 1917년에는 돔 위에 배수관을 매설하여 빗물 유입을 막으려 했으나, 누수는 계속되었다. 1920년부터 1923년까지의 추가 수리 작업에서는 방수 아스팔트를 콘크리트 표면에 발랐지만, 문제는 더욱 악화되었다. 이끼와 곰팡이가 생겼고, 1927년에는 고온의 증기를 분사하여 조각상을 청소하는, 지금으로서는 상상할 수 없는 방법이 사용되기도 했다.[13]

2. 4. 대한민국

박정희 대통령의 지시로 1960년대에 대대적인 복원 사업이 진행되었다. 기계 시스템을 사용하여 온도 및 습도 조절 문제가 어느 정도 해결되었으나, 전실 위에 세운 목조 상부 구조는 원래 석굴암의 모습을 가리고 공기 흐름을 차단한다는 논쟁이 있다.[13]현재 석굴 내부는 유리벽을 통해서만 볼 수 있는데, 이는 많은 관광객으로부터 보호하고 온도 변화를 막기 위한 조치이다.[13] 한국 전쟁 전후 혼란기에 석굴암은 다시 방치되었으나, 1961년부터 1963년에 걸쳐 한국 문화재청(당시 문화재관리국) 주도로 보수 공사가 진행되었다. 습도 문제를 개선하기 위해 후면을 시멘트로 더 막고 전체를 유리로 덮어 인공적으로 제습하였으나, 관람객이 배출하는 이산화탄소 등으로 인한 화강암 손상이 지적되었다. 또한, 1961년에 지어진 목조 전실도 환기를 방해하는 요소로 지목되었다. "불상의 배치는 일본이 제멋대로 배치했다"는 이유로 불교 경전에 비추어 독자적으로 배치를 바꾸었으나, 보수 공사 후 발견된 석굴암 사진 및 사전 조사 배치도를 통해 일본이 시행한 보수 및 배치가 정확했던 사실이 드러났다. 하지만 배치는 현재까지 복원되지 않았다.[16]

3. 구조 및 특징

석굴암은 인도와 중국의 석굴 사원과는 달리, 화강암을 이용하여 인공적으로 만든 석굴 사원이다.[3] 한국의 지형은 화강암이 풍부하여 석굴을 만들기에는 적합하지 않지만, 신라의 건축가들은 독창적인 기술로 이를 극복했다.[4]

석굴암의 기본 구조는 아치형 입구에서 시작하여 직사각형 전실로 이어지고, 좁은 통로를 지나 원형 주실로 연결된다. 주실에는 불상이 연꽃 좌대 위에 결가부좌 자세로 앉아 있다.[5] 주실 벽에는 보살, 아라한, 고대 인도 신들을 묘사한 15개의 부조와 10개의 조각상이 배치되어 있으며,[6] 석굴암 전체에는 불교의 원리와 가르침을 나타내는 40여 개의 불상이 있다.[7]

석굴은 수백 개의 화강암 조각을 사용하여 만들었으며, 석회는 사용하지 않고 돌못으로 구조를 결합했다.[3] [8] 또한 자연 환기 방식을 활용했다.[9] 신라 건축가들은 대칭성과 황금비를 적용하여 석굴암을 설계한 것으로 보인다.[3]

3. 1. 석굴 구조

석굴암은 앞쪽에 있는 방에서 통로를 지나면 원형 석굴방인 주실(석실)이 나오는 구조이다. 주실의 천장은 돔 형태이며 바깥은 흙으로 덮여 있다. 주실의 크기는 좌우 약 6.7m, 전후 약 6.6m이며, 입구의 넓이는 3.35m이다.『삼국유사』에는 김대성이 천장 덮개 돌을 만들 때 3조각으로 깨졌다는 기록이 있다. 김대성이 분을 이기지 못하고 잠들었는데, 그날 밤 천신(天神)이 내려와 조각난 덮개 돌로 천장을 만들고 갔다고 한다.[26] 실제로 덮개 돌은 3조각으로 나누어져 있다.

석굴암은 아치형 입구, 직사각형의 전실, 좁은 복도를 지나 주 원형 홀로 이어지는 배치 구조를 가진다. 화강암으로 만들어진 석굴 중앙에는 주실에 앉아 있는 불상이 있다. 이 불상은 연꽃 좌대에 결가부좌한 자세로 앉아 있다.[5] 원형 홀에는 불상을 중심으로 보살, 아라한, 고대 인도 신들을 묘사한 15개의 부조가 새겨져 있으며, 벽의 벽감에는 10개의 조각상이 있다.[6] 석굴암에는 이 외에도 불교의 원리와 가르침을 나타내는 40개의 다른 인물상이 있다.[7]

석굴은 수백 개의 서로 다른 화강암 조각으로 만들어졌다. 건설 과정에서 석회는 사용되지 않았고,[3] 돌못으로 구조를 결합했다.[8] 또한, 석굴 건설에는 자연 환기 방식이 활용되었다.[9]

3. 2. 조각상

석굴암 내에는 본존불을 중심으로 문수보살, 보현보살, 브라흐마, 인드라 등 다양한 불교 조각상들이 정교하게 배치되어 있다. 주불과 함께 로툰다 벽에는 부조로 세 명의 보살, 열 명의 제자, 그리고 두 명의 힌두교 신이 있으며, 힌두교 신은 브라흐마와 인드라이다.3. 2. 1. 본존불 (석가여래좌상)

석굴암 본존불은 석가여래좌상(釋迦如來坐像)으로, 화강암에 조각하였다. 높이 약 3.4미터이다.- '''모습''': 석가모니가 모든 악마의 방해와 유혹을 물리친 승리의 순간을 나타낸 것이라고 한다. 깨달음을 얻은 모습이므로 성도상이라고도 한다.

- '''수인''': 오른손은 항마촉지인(降摩觸地印)이고, 왼손은 선정인(禪定印)이다.

- '''백호''': 본존불의 눈썹과 눈썹사이에 있는 수정을 백호(白毫)라고 한다. 조각 당시의 백호는 유실되었고, 현재 백호는 1966년 국내산 수정을 깎아 뒷면에 순금판을 대어 복원한 것이다.[25]

- '''광배''': 석굴암은 모두 대칭이지만, 광배만 비대칭이다. 아래에서 바라볼 때, 정확한 원으로 보이게 하기 위해서이다. 160cm 높이에서 바라보면 정확한 원으로 보이므로, 당시 신라 남성의 평균신장이 160cm 내외라고 보고 있다.

- '''방향''': 동짓날 태양이 뜨는 방향을 바라보고 있다고 한다.

본존불 종류에 대한 논의들이 있다.[31] 여러 주장에서 언급된 부처는 석가모니불, 아미타불, 약사여래불, 비로자나불, 노사나불, 연등불, 미륵불이다. 삼국유사에 따르면 재상 김대성이 전생부모를 위해 창건한 것이 석굴암이므로, 아미타불일 수도 있다. 하지만 석굴에 석가모니부처의 십대제자상이 있으므로, 명백히 석가모니불이다.

석굴암의 주불은 높이 평가받는 불교 미술 작품이다.[11] 높이 3.5미터이며, 1.34미터 높이의 연꽃 대좌 위에 앉아 있다. 불상은 사실적인 형태이며 석가모니를 나타내는 것으로 보인다. 불상의 손 모양은 깨달음을 상징한다. 불상은 지혜의 상징인 우뇌(肉髻, usnisa)를 가지고 있다. 불상의 옷자락, 예를 들어 불상의 교차된 다리 부분에 있는 부채꼴 주름은 인도의 원형을 한국적으로 해석한 것을 보여준다. 머리 뒤에 광배가 붙어 있는 다른 불상들과 달리 석굴암 불상은 둥근 연꽃 무늬를 새긴 화강암 원판을 로툰다의 후면 벽에 배치하여 광배의 착시 효과를 만들어낸다. 대좌는 세 부분으로 구성되어 있으며, 상단과 하단은 연꽃 무늬로 조각되어 있고, 중앙 기둥은 여덟 개의 기둥으로 이루어져 있다.

3. 2. 2. 십일면관음보살상

본존불 바로 뒤, 한가운데에는 십일면관음보살상이 있다. 다른 조각상보다 입체감이 강조되어 있다.[11] --

3. 2. 3. 기타 조각상

천부상 옆에는 문수보살과 보현보살이 있다.석굴암 벽면에는 석가모니 부처의 10대 제자의 모습이 조각되어 있다. 석가모니의 제자는 존자 또는 나한이라고도 부른다.

십대제자 조각상 위에는 감실이라고 하는 10개의 조그만 방이 있다. 감실 안에는 작은 조각상이 하나씩 놓여 있다. 조각상의 종류는 유마거사상이 1개이고, 다른 보살상이 8개이다. 원래 10개였으나, 대한제국 때 일본인이 제1감실과 제10감실에 있던 조각상 2개를 반출해서 사라졌다. 지금은 그 자리에 조명이 설치되어 있다.

통로 입구에는 범천과 제석천이 있다.

입구 통로, 즉 비도(扉道)의 좌우에는 사천왕상(四天王像)이 각 2개씩 반육각되어 있다.

통로 입구 양 옆에는 한 쌍의 금강역사가 석굴 입구를 지키고 있다. 금강으로 만든 방망이를 들고 있어서 인왕상이라고도 한다.

전실을 들어서면 양쪽 벽에 팔부신장이 있다. 내부의 조각상에 비하면 정교함이 덜하다.

4. 평가 및 논란

『삼국유사』에 따르면, 김대성은 재상 김문량의 아들로, 현생의 부모를 위해 불국사를, 전생의 부모를 위해 석굴암을 창건했다고 한다.

하지만 『삼국사기』에는 김대성이란 이름 대신 김문량의 아들 김대정이 등장하는데, 이를 김대성과 같은 인물로 보기도 한다. 시대에 따라 한자음이 달라질 수 있기 때문이다.[23]

경덕왕은 아버지 성덕왕을 추모하기 위해 김대성에게 불국사를 크게 중창하고 석굴암을 만들도록 지시했다고 하며, 석굴암은 아들 혜공왕 때 완공되었다고 한다.

그러나 혜공왕이 시해되고 원성왕이 즉위하면서 상황이 달라졌다. 원성왕은 성덕왕과 경덕왕의 사당을 허물고 자신의 조상 사당을 세우는 등 이전 왕들과의 단절을 꾀했다.

원성왕 입장에서는 불국사와 석굴암이 자신과 혈통이 다른 왕을 위해 만들어졌다는 사실이 왕권 강화에 걸림돌이 되었을 것이다. 그래서 경덕왕의 재상인 김대성이 만들었다는 소문을 냈다는 주장이 제기되었다.[24]

불국사와 석굴암의 규모를 보면 재상이 개인적으로 만들었다고 보기에는 무리가 있다. 재상이 왕보다 더 화려한 사찰을 지어 자신의 부모를 추모한다면, 왕의 입장에서는 왕조 교체를 위한 사전 작업으로 볼 수 있기 때문이다.

4. 1. 평가

석굴암은 건축, 조각, 종교 등 다양한 분야에서 높은 학술적, 예술적 가치를 지닌다. 특히, 화강암을 조각하여 인공적으로 조성한 석굴이라는 점과 헬레니즘 문화의 영향을 받은 인도 간다라 미술 양식의 본존불은 세계적으로도 유례를 찾기 힘든 독창적인 사례로 평가받는다.석굴암 본존불은 석가여래좌상(釋迦如來坐像)으로, 화강암으로 조각되었으며 높이는 약 3.4미터이다. 석가모니가 모든 악마의 방해와 유혹을 물리친 승리의 순간을 나타낸 것으로, 깨달음을 얻은 모습이므로 성도상이라고도 한다. 오른손은 항마촉지인(降摩觸地印)이고, 왼손은 선정인(禪定印)을 하고 있다. 눈썹 사이의 백호(白毫)는 1966년에 복원된 것이다.[25] 광배는 아래에서 올려다볼 때 원으로 보이도록 비대칭으로 제작되었는데, 이는 당시 신라 남성의 평균 신장이 160cm 내외였음을 추정하는 근거가 된다. 본존불은 동짓날 해가 뜨는 방향을 향하고 있다.

인도와 중국에도 산을 파서 만든 석굴이 있지만, 석굴암처럼 화강암을 조각하여 인공적으로 만든 석굴은 없다. 석굴에 불상 등을 조각하는 전통은 인도에서 시작되어 중국을 거쳐 한국으로 전파되었다.[3] 한국은 화강암 지질이 많아 석굴 조각에 적합하지 않지만, 석굴암은 이러한 한계를 극복하고 조성되었다.[4]

석굴암은 아치형 입구, 직사각형 전실, 좁은 복도를 지나 원형 주실로 이어지는 구조이다. 본존불은 연꽃 좌대 위에 결가부좌하고 있으며,[5] 주실 벽에는 보살, 아라한, 고대 인도 신들을 묘사한 15개의 패널과 10개의 조각상이 있다.[6] 석굴암에는 불교의 원리와 가르침을 나타내는 40개의 인물상이 있다.[7] 석굴암 천장은 반달 모양이며, 꼭대기는 연꽃으로 장식되어 있다. 신라 건축가들은 대칭성과 황금비를 사용한 것으로 보인다.[3]

석굴은 수백 개의 화강암 조각으로 만들어졌으며, 석회는 사용되지 않고 돌못으로 결합되었다.[3][8] 자연 환기 방식이 활용되었다.[9] 원형 홀의 돔 지름은 6.84미터에서 6.58미터이다.

석굴암은 열반으로 가는 영적 여정을 상징하며, 순례자들은 불국사나 토함산 기슭에서 출발했을 것으로 추정된다.[10]

4. 2. 논란

문화재로서 원형을 파악하지 않은 상태에서 훼손되었기 때문에, 그 본래의 모습에 대한 논란이 있다.[27]5. 보수 공사

1907년 지역 노인들의 증언에 따르면, 이때 석굴암은 조가절(趙家寺)이라고 불리며 일반인들이 향을 올리고 공양을 계속하고 있었다.[21] 그러나 우체부가 석굴을 새로 발견한 듯이 보고하였고, 일제는 이를 이용하여 일본인들이 석굴을 훼손하고 문화재를 반출해가는 계기로 만들어 버렸다.[22]

이후 일제는 석굴암 보수에 기차 철로를 부설하는 토목 기술 인력을 동원하였다. 이들은 기차 철로의 터널처럼 석굴을 수리하기 시작했다.[32]

1910년 석굴 주변에서 샘을 발견하였다. 샘은 물을 석굴 밑으로 10초에 1리터씩 일 년 내내 흘려보내며 습기를 조절하고 있었다. 하지만 일제는 이를 무시했다.[33]

- 1913년 10월: 석굴 천장 부분에 목제 가구(假構)를 설치하여 해체 공사의 기초를 마련하기 시작했다.

- 1914년: 본공사에 들어가 석굴을 완전히 해체했다.

- 1915년 9월: 본공사를 끝마쳤다. 이때 석벽을 보강하기 위해 석벽 뒤에 시멘트를 석 자(약 30.3cm)나 발랐다.

- 1917년: 누수 현상과 습기 등으로 바닥과 천장 위로 물이 스며들기 시작했다.

- 1920년~1923년: 천장의 방수를 위해 대대적으로 재보수 공사를 실시한다.

- 1927년: 습기로 생긴 푸른 이끼를 없애기 위해 증기 세척을 했다.[34]

- 1961년~1963년: 대대적인 보수 공사에 착수하였다. 일제가 만든 콘크리트 벽에서 1미터를 띄우고 다시 콘크리트로 돔을 만들어 씌었다. 그 위에 흙을 덮어버렸다. 석굴 앞에 나무로 된 전각을 만들고, 빛구멍(광창)과 천장 감실 쪽을 막아버렸다. 그래서 지하수 배수 시설을 설치했음에도 습기 문제가 해결되지 않았다.[36]

- 1966년: 서울대학교 공과대학 기계공학과 김효경 교수는 석굴암 우측에 환풍기를 설치했다. 기계적인 방법으로 습기와 온도를 조절하기 시작한 것이다.[37]

- 1970년: 다시 앞지붕을 짓고 입구에 유리로 설치했다. 제습기로 실내의 습도를 항상 일정하게 유지하기 시작했다.

현재는 일반인의 출입을 금지하고 있으며, 매년 석가탄신일에만 석굴암 내부까지 공개된다.

장기간 방치되고 여러 차례의 개보수 공사가 진행되면서 원래 석굴의 정확한 구조 등에 대해 학자들 간에 논쟁이 있다.

일제강점기 조선총독부는 세 차례에 걸쳐 복원 작업을 수행했지만, 습기 등의 문제에 직면했다.[13] 일본은 1913년부터 1915년까지 첫 번째 수리 작업을 진행했고, 석굴 구조에 대한 충분한 연구 없이 진행되었다. 일본의 청소 작업 중에 석굴 구조물이 거의 완전히 해체되어 재조립되었다. 일본이 저지른 주요 실수는 당시 가장 앞선 기술이었던 콘크리트로 석굴을 감싸 구조를 안정화하려고 시도한 것이다. 이로 인해 습기가 축적되고 누수가 발생하여 석굴이 더 이상 "호흡"할 수 없게 되면서 조각상이 침식되었다. 1917년에는 돔 위에 배수관을 매설하여 빗물이 석굴로 유입되지 않도록 했다. 그러나 배수관에도 불구하고 누수가 계속되자 1920년부터 1923년까지 또 다른 수리 작업이 진행되었다. 방수 아스팔트를 콘크리트 표면에 바르자 문제는 더욱 악화되었다. 이끼와 곰팡이가 생겼고, 1927년에는 현재로서는 상상할 수 없는 고온의 증기를 분사하여 조각상을 청소하는 방법이 사용되었다.[13]

제2차 세계 대전 이후 1960년대에 박정희 대통령은 대대적인 복원 사업을 지시했다. 기계 시스템을 사용하여 온도 및 습도 조절 문제가 어느 정도 해결되었다. 전실 위에 세운 목조 상부 구조는 많은 역사가들 사이에서 논쟁의 여지가 있는데, 이들은 석굴암이 원래 바다 위 해돋이를 가리고 석굴로의 공기 흐름을 차단하는 이러한 구조물을 가지고 있지 않았다고 믿기 때문이다.[13]

석굴 내부는 현재 많은 관광객으로부터 보호하고 온도 변화를 막기 위해 설치된 유리벽을 통해서만 볼 수 있다.[13]

한국 전쟁 전후 혼란기에 다시 방치되었으나, 1961년부터 1963년에 걸쳐 한국 문화재청(당시 문화재관리국) 주도로 보수 공사가 진행되었다. 습도 문제를 개선하기 위해 후면을 시멘트로 더 막고, 전체를 유리로 덮어 인공적으로 제습하였으나, 관람객이 배출하는 이산화탄소 등으로 인한 화강암 손상이 지적되었다. 또한, 1961년에 지어진 목조 전실도 환기를 방해하는 요소로 지목되었다. "불상의 배치는 일본이 제멋대로 배치했다"는 이유로, 불교 경전에 비추어 독자적으로 배치를 바꾸었다. 그러나 그 보수 공사 후, 발견 당시 석굴암 사진 및 사전 조사의 상세한 배치도가 발견되어 일본이 시행한 보수 및 배치가 정확했던 사실이 드러났다. 하지만 배치는 현재까지 복원되지 않았다.[16]

6. 기타

- 1972년 4월 10일, 한국은행은 앞면에 석굴암 본존불, 뒷면에 불국사 전경을 담은 10000원 지폐 발행을 추진했다.[38][39] 그러나 기독교계는 한국은행이 특정 종교를 편든다고 주장했고, 불교계는 신성한 석가모니 불상을 화폐에 새기는 것이 화폐 가치를 떨어뜨린다고 반발하여,[40][41] 발행은 무산되었다.

- 이후 10000원 지폐는 앞면에 세종대왕 초상화, 뒷면에 경복궁 근정전을 넣어 1973년 6월 12일에 발행되었다.[42][44][45]

- 하지만 1973년 발행된 10000원 지폐에는 숨겨진 은화(워터마크) 형태로 석굴암 보현보살상이 남아있었다.[46][47] 이는 한국은행이 본래 석굴암과 불국사를 도안으로 한 지폐를 발행하려 했다는 증거로 해석된다.

- 현재 석굴 입구는 유리판으로 막혀 있어, 일반인은 전실에서 유리 너머로 관람해야 한다. 석굴 주변에는 분해 및 이동 후 부실한 작업으로 인해 제자리를 찾지 못한 돌들이 전시되어 있다.

- 과거 "본존불이 2체였고, 그중 1체는 일본에 도난당했다"는 주장이 있었으나, 학술 조사 결과 이는 사실이 아니며 처음부터 불상은 1체였던 것으로 확인되었다.[17]

- 2019년, 한 TV 프로그램에서 한국사 강사가 "일본이 질투심에 석굴암을 시멘트와 콘크리트로 훼손했다"는 허위 주장을 방송해 일본이 비난받는 사건이 있었다.[14] 중앙일보 안혜리 논설위원은 이를 "무조건적인 반일 감정"이 면죄부를 받는 사례로 비판하며, 한국 국민을 어리석게 만든다고 지적했다.[14]

참조

[1]

웹사이트

Seokguram Grotto [UNESCO World Heritage] (경주 석굴암)

http://english.visit[...]

[2]

서적

South Korea in Pictures

https://books.google[...]

Twenty-First Century Books

2005-01-01

[3]

웹사이트

Seokguram: Koreas Supreme Grotto

https://www.koreatim[...]

2023-08-24

[4]

웹사이트

Buddhist Art of Silla

https://artsandcultu[...]

2023-08-24

[5]

서적

K-architecture: Tradition Meets Modernity

https://books.google[...]

길잡이미디어

2014-04-16

[6]

학술지

The Two Bodhisattva Reliefs of Sǒkkuram Grotto: Identifying the Figures of Mañjuśrī and Samantabhadra

https://www.jstor.or[...]

2017-01-01

[7]

웹사이트

Seokguram Grotto, Gyeongju - Heritage Search

https://english.cha.[...]

2023-08-24

[8]

서적

World Heritage in Korea

https://books.google[...]

길잡이미디어

2011-11-19

[9]

웹사이트

Scholars Debate Over Preserving Seokguram Grotto

https://www.donga.co[...]

2023-08-24

[10]

서적

Treasures of the Dragon

https://books.google[...]

PPP Company

2007-08-01

[11]

서적

Sculptures of Unified Silla: 통일신라의 조각

https://books.google[...]

National Museum of Korea

2015-07-08

[12]

서적

1000 Buddhas of Genius

https://books.google[...]

Parkstone International

2014-11-24

[13]

웹사이트

[TEMPLE ADVENTURES] Rare close-up access to Seokguram Grotto

https://www.koreatim[...]

2023-08-24

[14]

웹사이트

[안혜리의 시선] ‘닥치고 반일’이라는 우민화 정책

http://news.naver.co[...]

2019-05-11

[15]

서적

삼국유사

[16]

웹사이트

世界文化遺産「石窟庵」、60年代の復元工事に誤り _ Chosun Online _ 朝鮮日報

http://www.chosunonl[...]

2019-05-13

[17]

뉴스

石窟庵(ソクラム)仏像、日帝に略奪されていなかった

https://japan.hani.c[...]

한겨레

2014-05-27

[18]

웹인용

4일부터 조계종 산하 사찰 문화재 관람료 면제

https://www.korea.kr[...]

문화체육관광부

2023-05-02

[19]

웹인용

석굴암 제대로 보기(2)

https://www.korea.kr[...]

문화체육관광부

2023-05-03

[20]

웹인용

석굴암 제대로 보기(2)

https://www.korea.kr[...]

문화체육관광부

2023-05-03

[21]

웹인용

석굴암 목조전실 없어-규장각서 조선 영조때 지도 발견

https://www.joongang[...]

중앙일보

2023-05-03

[22]

웹인용

경주 석굴암 석굴 (慶州石窟庵石窟)

https://encykorea.ak[...]

한국학중앙연구원

2023-05-03

[23]

웹인용

[뉴스 속의 한국사] 높은 벼슬 버리고 절 지은 김대성… 찬란한 유산 남겼지요

http://newsteacher.c[...]

조선일보사

2023-05-03

[24]

웹인용

불국사가 김대성의 개인사찰로 둔갑한 까닭

https://shindonga.do[...]

동아닷컴

2023-05-03

[25]

웹인용

문화재청 @chlove_u

https://twitter.com/[...]

트위터

2023-05-03

[26]

웹인용

석굴암 제대로 보기(1)

https://www.korea.kr[...]

문화체육관광부

2023-05-03

[27]

논문

吐含山 石窟庵에 對한 小考

동아대학교

1977-01-01

[28]

논문

인도·중앙아시아의 원형당과 석굴암

[29]

웹인용

석굴암 목조전실 없어-규장각서 조선 영조때 지도 발견

https://www.joongang[...]

중앙일보

2023-05-03

[30]

웹인용

KBS, 〈석굴암 불상에도 색을 칠했다〉방영

https://www.joongang[...]

중앙일보

2002-02-25

[31]

논문

석굴암 불상군의 명칭과 양식에 관하여

[32]

웹인용

석굴암 제대로 보기(2)

https://www.korea.kr[...]

문화체육관광부

2023-05-03

[33]

웹인용

석굴암 제대로 보기(2)

https://www.korea.kr[...]

문화체육관광부

2023-05-03

[34]

웹인용

석굴암 제대로 보기(2)

https://www.korea.kr[...]

문화체육관광부

2023-05-03

[35]

웹인용

석굴암 제대로 보기(2)

https://www.korea.kr[...]

문화체육관광부

2023-05-03

[36]

웹인용

석굴암 제대로 보기(2)

https://www.korea.kr[...]

문화체육관광부

2004-10-16

[37]

웹인용

석굴암 제대로 보기(2)

https://www.korea.kr[...]

문화체육관광부

2004-10-16

[38]

뉴스

6월1일부터 経濟(경제)규모 拡大(확대)따라 1萬(만)원券(권) 紙幣(지폐) 발행

https://newslibrary.[...]

1972-04-10

[39]

뉴스

萬(만)원券(권)발행 6月(월)부터

https://newslibrary.[...]

1972-04-11

[40]

뉴스

壹萬(일만)원券(권) 석가여래像(상) 圖案(도안)에 基督教(기독교)서 반발

https://newslibrary.[...]

1972-04-18

[41]

뉴스

뜻밖의 暗礁(암초)에 부딪쳐 難産(난산)하는 1萬(만)원券(권)

https://newslibrary.[...]

1972-04-20

[42]

뉴스

5,000원 券(권) 7月(월)에 發行(발행)

https://newslibrary.[...]

1972-06-02

[43]

뉴스

5천원券(권) 만원券圖案(권도안) 是非(시비)로 早產(조산)

https://newslibrary.[...]

1972-06-02

[44]

뉴스

1萬(만)원짜리紙幣(지폐) 첫선 오늘 1百(백)5億(억)원 全國(전국)배정

https://newslibrary.[...]

1973-06-12

[45]

뉴스

햇빛 못본 화폐 모두4種(종)

https://newslibrary.[...]

1993-07-12

[46]

뉴스

來(내)12日(일)선보일 萬(만)원짜리紙幣(지폐) 五千(오천)원券(권)보다커

https://newslibrary.[...]

1973-05-17

[47]

뉴스

1만원券(권) 첫선 韓銀(한은),55억 발행

https://newslibrary.[...]

1973-06-12

[48]

웹인용

문교부고시제一六九호、

http://theme.archive[...]

1962-12-20

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

정청래, 불국사 찾아 "APEC으로 한국 민주주의 회복 알려야"

[점선면]우리가 알던 장마는 이제 없다···‘상시 재난 시대’를 사는 법

반구대 암각화·율곡사 대웅전…폭우에 국가유산 피해 속출

내년 부산서 세계유산위…'피란 수도' 등재 청신호

유네스코 세계유산위원회, 내년 7월 부산서 열린다

대통령실 "유네스코 세계유산위 첫 개최…문화강국 알리는 역사적 순간"

부산, 내년 유네스코 세계유산위원회 유치 성공

[속보] 선사시대 담긴 ‘반구천 암각화’ 한국 17번째 세계문화 유산 등재

'왕가의 길'부터 '천년 정신의 길'까지…이번 달에 가기 좋은 '국가유산 방문 코스' 추천해드려요

세계 최고 ‘고래사냥’ 담은 반구대 암각화 최초 탁본 공개

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com