소련-일본 국경 분쟁

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

소련-일본 국경 분쟁은 1930년대부터 제2차 세계 대전 중, 그리고 종전 직전까지 소련과 일본 제국 간에 발생한 일련의 국경 충돌을 의미한다. 이 분쟁은 만주 지역의 영토 문제, 지정학적 경쟁, 그리고 정치적 긴장에서 비롯되었다. 주요 사건으로는 1938년 하산 호 전투와 1939년 할힌골 전투가 있으며, 이 전투들에서 일본은 패배하며 극동 지역으로의 확장을 재고하게 되었다. 이러한 패배와 중일 전쟁의 발발, 그리고 국제적 고립 속에서 일본은 1940년 소련과 중립 조약을 체결하고, 이후 남방으로의 진출을 선택했다. 그러나 1945년 소련은 조약을 파기하고 일본에 선전포고하며 만주를 침공, 결국 일본의 패망에 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 소련-일본 국경 분쟁 - 하산호 전투

하산호 전투는 1938년 여름 만주국과 소련의 국경 지대인 하산호 인근 장고봉에서 일본군과 소련군 간에 벌어진 국경 분쟁으로, 소련군의 반격과 증원으로 일본군이 고지를 유지하지 못하고 정전을 요청한 사건이다. - 몽골이 참가한 전투 - 할힌골 전투

할힌골 전투는 1939년 만주국-몽골 국경인 할힌골 강에서 일본과 소련이 충돌한 군사 분쟁으로, 일본의 북진론과 소련의 극동 방어 전략이 맞부딪히며 대규모 전면전으로 확대, 소련군의 승리로 끝맺어 일본의 대외 정책에 영향을 주었다. - 몽골이 참전한 전쟁 - 소련-일본 전쟁

소련-일본 전쟁은 제2차 세계 대전 말기에 소련이 일본에 선전포고하여 만주, 쿠릴 열도, 사할린 등지에서 벌어진 전쟁으로, 소련의 극동 지역 영향력 확대와 일본의 항복에 결정적인 영향을 미쳤으며 동아시아 정세 변화를 초래했다. - 몽골이 참전한 전쟁 - 할힌골 전투

할힌골 전투는 1939년 만주국-몽골 국경인 할힌골 강에서 일본과 소련이 충돌한 군사 분쟁으로, 일본의 북진론과 소련의 극동 방어 전략이 맞부딪히며 대규모 전면전으로 확대, 소련군의 승리로 끝맺어 일본의 대외 정책에 영향을 주었다.

| 소련-일본 국경 분쟁 - [전쟁]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 지도 정보 | |

| 분쟁 개요 | |

| |

| 명칭 | 소련-일본 국경 분쟁 만몽 국경 분쟁 만소 국경 분쟁 |

| 러시아어 명칭 | Сове́тско-японские пограни́чные конфликты |

| 몽골어 명칭 | Зөвлөлт-Японы Хилийн Мөргөлдөөнүүд |

| 한국어 명칭 (한자) | 蘇聯日本國境紛爭 |

| 일본어 명칭 | 日ソ国境紛争 |

| 기간 | 1932년 3월 1일 ~ 1939년 9월 16일 () |

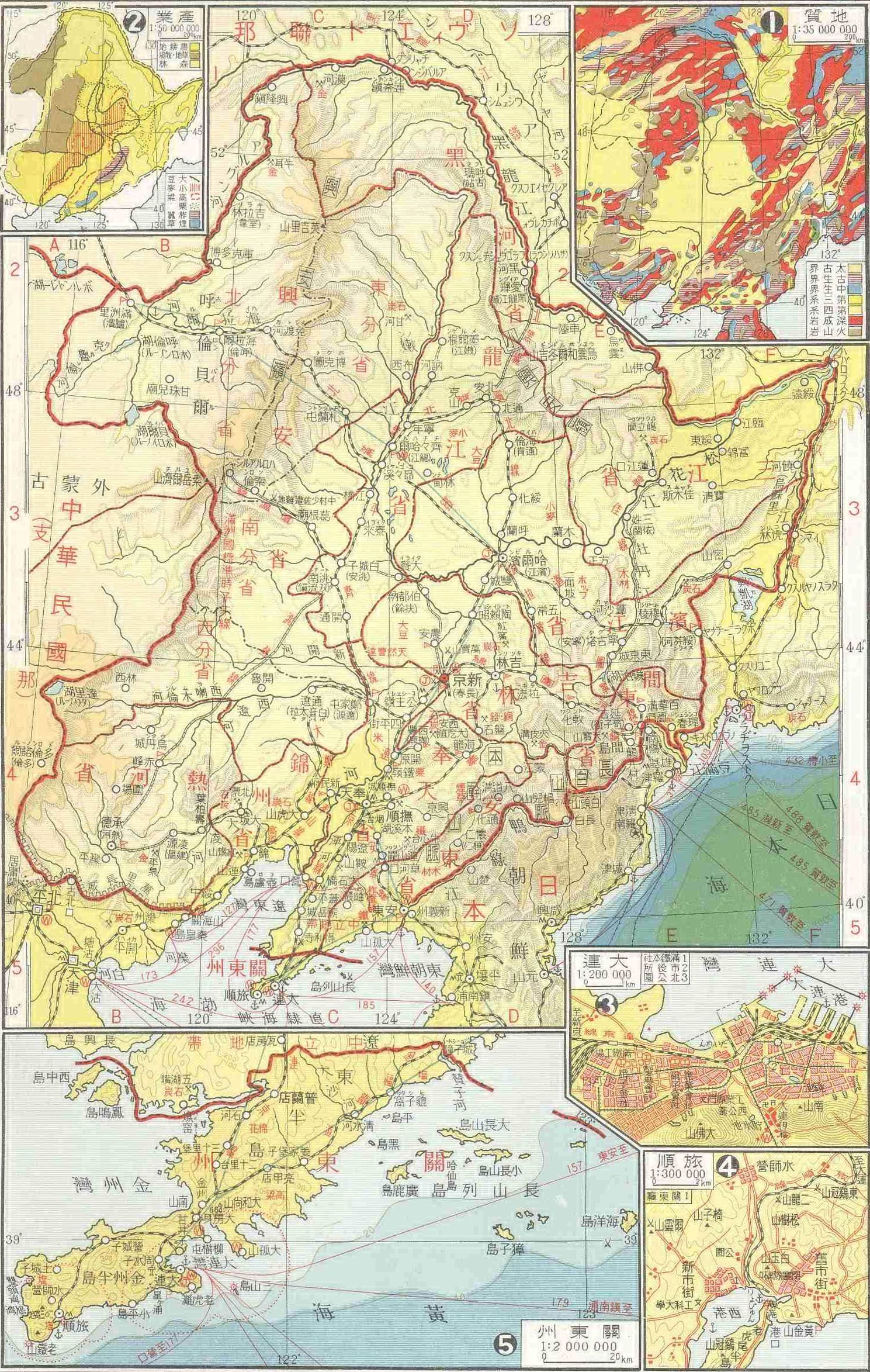

| 위치 | 동북아시아 (몽골 인민공화국, 연해주, 만주) |

| 원인 | 소련과 일본의 국경 다툼 |

| 결과 | 소련 및 몽골 인민공화국의 승리 소련-일본 중립 조약(1941년) |

| 관련 분쟁 | 러일 전쟁 소련-일본 전쟁 (1939년) 소련-일본 전쟁 (1945년) |

| 관련 캠페인 | 소련-일본 국경 분쟁 캠페인 |

| 교전 세력 | |

| 교전국 1 | 소련 몽골 인민공화국 |

| 교전국 2 | 일본 제국 한국 만주국 |

| 지휘관 | |

| 교전국 1 지휘관 | 이오시프 스탈린 게오르기 주코프 그리고리 시테른 바실리 블류헤르 호를로깅 초이발상}} |

| 교전국 2 지휘관 | 쇼와 천황 우에다 겐키치 우메즈 요시지로 고마쓰바라 미치타로}} |

| 병력 규모 | |

| 소련-몽골 연합군 | 병사: 8만 명 전차: 756대 장갑차: 385대 포: 779문 항공기: 765대 |

| 일본 제국군 (만주국 포함) | 병사: 9만 7천명 |

| 피해 규모 | |

| 교전국 1 | 총합: 33,000명의 사상자 (전투 사상자 27,000명 포함) 32,000명 1,000명 물자 손실: 전차 350대 파괴 장갑차 140대 파괴 항공기 211대 파괴 |

| 교전국 2 | 총합: 30,000 – 35,000명의 사상자 (전투 사상자 25,000 – 30,000명, 비전투 사상자 5,000명 포함) 27,000 – 32,000명 3,000명 물자 손실: 전차 43대 파괴 여러 대의 소형 전차 파괴 항공기 162대 파괴 |

| 주요 전투 | |

| 전투 목록 | 할함묘 오라호도가 타우란 간차즈 섬 하산호 할힌골 칸토쿠엔 |

2. 명칭

소련 프라우다("진실") 신문(Советско-Японские Погра́ничные Конфликты/поганичная война́|translit=Sovetsko-Yaponskiye Pogranichnyye Konflikty/poganichnaya voynaru) 및 1930년대 일본 신문에서 소련-일본 국경 분쟁 또는 소련-일본 국경 전쟁이라는 이름이 유래했을 가능성이 있다.

1929년 중화민국과 소련 간의 충돌에서 소련이 승리하자, 중국 진출을 모색하던 일본은 이에 대해 불안감을 느꼈다. 1921년 소련 성립을 막기 위해 일본이 시베리아 출병을 한 이후 소련과 일본의 관계는 악화되었고, 이는 소련이 일본을 적대시하는 중국 국민당 및 공산당을 지원하면서 더욱 심화되었다. 이후 일본은 만주사변을 일으켜 만주국을 수립하는데, 이는 소련에 적잖은 영향을 끼쳤다.

3. 배경

1931년 만주 침략 이후 만주국, 몽골 인민 공화국, 소련 사이의 국경에서 위반 사건이 빈번하게 발생했다. 그중 많은 수는 국경 표시가 불충분하여 발생한 오해였지만, 일부는 의도적인 간첩 행위였다. 일본 제국 육군에 따르면 1932년부터 1934년까지 소련이 정보 수집을 위해 만주에 침투하면서 152건의 국경 분쟁이 발생했다. 소련은 1933년에만 일본에 15건의 국경 침범, 6건의 공중 침입, 20건의 "스파이 밀수" 혐의를 제기했다. 설상가상으로 1935년 제7차 코민테른 대회에서 일본을 "파시스트 적"이라고 불러 소련-일본 외교와 신뢰는 더욱 악화되었다.[3]

3. 1. 지정학적 요인

1929년 중화민국과 소련이 충돌하였을 때 소련이 승리하자, 중국 진출을 꾀하던 일본은 불안감을 느꼈다. 1921년 소련 성립을 막기 위해 일본이 시베리아 출병을 단행한 이후 소련과 일본의 관계는 악화되었고, 이는 소련이 일본을 적대시하는 중국 국민당 및 공산당을 지원하면서 더욱 심화되었다. 이후 일본은 만주사변을 일으켜 만주국을 수립하는데, 이는 소련에 큰 영향을 주었다.

1925년 일소기본조약으로 일본과 소련의 외교 관계는 일단 확립되었다. 시베리아 출병 이후, 1920년대에는 일본과 소련은 대륙에서 직접 세력권이 접촉하지 않았다. 일본은 관동주, 소련은 극동 지역과 몽골 인민 공화국을 세력권에 두었고, 그 사이에 만주가 있었다. 그러나 일본은 공산주의 국가인 소련을 경계했다.

1920년대 후반 만주는 중국 봉천군벌의 지배 영역이었다. 만주에는 일본과 소련 양측의 철도 이권이 있었고, 장쉐량은 소련으로부터 이권 회수를 시도했으나, 1929년 중소 분쟁에서 패배했다. 이전부터 장쭤린 폭사 사건을 일으키는 등 세력 확장을 노리던 일본 관동군은 1931년 만주 사변을 일으켜 만주를 점령하고, 다음 해 만주국 건국을 선언하여 세력 하에 두었다. 이로써 일본과 소련 양국의 세력권이 대륙에서도 직접 접하게 되었다.

소련은 만주국을 인정하지 않았지만, 만주 내 권익을 정리하고 철수하는 방침을 세웠다. 이에 따라 동청 철도를 남만주 철도에 매각하는 협상이 시작되었지만, 가격 문제로 합의에 이르지 못했다.

만주 지역 국경 문제는 만주국 건국 이전부터 존재했다. 소련과의 국경은 청나라와 러시아 제국 사이의 아이훈 조약, 베이징 조약 등으로 확정되었지만, 중화민국은 이들이 불평등 조약이라며 수정을 요구했다. 아무르강(흑룡강)의 경우, 국경과는 별도로 항로 표지에 관한 수로 협정도 1923년 중소 간에 체결되었지만, 이 역시 중국에 불리하여 문제가 되었다.[21] 몽골과의 국경은 청나라 시대 국내 행정 구분이 사실상 국경선이었지만, 초원에 설치된 경계는 표식이 풍화로 훼손되어 불확실했다.

만주국 건국 후에도 소련이 만주국을 인정하지 않아 영토 문제의 외교적 해결은 어려웠다. 특히 몽골과의 국경은 일본 측이 시베리아 출병 중 전리 지도를 바탕으로 할힌골 등을 국경선으로 인식하여 큰 차이가 있었지만, 이러한 견해 차이조차 확인되지 않았다.

한편, 만주국 남서부 중화민국과의 국경에서도 1934년 말부터 분쟁이 발생했다. 일본은 완충 지대 설치 등을 위한 화북 분리 공작을 추진하고 있었다.

3. 2. 정치·외교적 요인

1929년 중화민국과 소련이 충돌하여 소련이 승리하자, 중국 진출을 꾀하던 일본은 불안감을 느꼈다. 1921년 소련 성립을 막기 위해 일본이 시베리아 출병을 단행한 이후 소련과 일본의 관계는 악화되었고, 이는 소련이 일본을 적대하는 중국 국민당 및 공산당을 지원하면서 더욱 심화되었다. 이후 일본은 만주사변을 일으켜 만주국을 수립했는데, 이는 소련에 상당한 영향을 미쳤다.

1925년 일소기본조약으로 일본과 소련의 외교 관계는 일단 확립되었다. 시베리아 출병 이후 1920년대에는 일본과 소련의 세력권이 대륙에서 직접 맞닿지는 않았다. 일본은 관동주, 소련은 극동 지역과 1924년 성립된 몽골 인민 공화국을 세력권에 두었고, 그 사이에 만주가 있었다. 그러나 일본은 공산주의 국가인 소련을 경계했다.

양국 세력권 사이에 있던 만주는 1920년대 후반 중국 봉천군벌의 지배하에 있었다. 만주에는 일본과 소련 양측의 철도 이권이 있었고, 역치한 봉천군벌의 장쉐량은 소련으로부터 이권 회수를 시도했지만, 1929년 중소 분쟁에서 패배했다. 이전부터 장쭤린 폭사 사건을 일으키는 등 세력 확장을 노리던 일본 관동군은 봉천군벌의 군사력이 약하다는 점을 간파하고, 1931년 만주 사변을 일으켜 만주를 점령하고, 다음 해 만주국 건국을 선언하여 세력하에 두었다. 이로써 일본과 소련 양국의 세력권이 대륙에서도 직접 접하게 되었다.

소련은 만주국을 인정하지 않았지만, 만주 내 권익을 정리하고 철수하는 방침을 세웠다. 이에 따라 동청 철도를 남만주 철도에 매각하는 교섭이 시작되었지만, 곧 금액 문제로 합의에 이르지 못했다.

일련의 분쟁 중 외교적으로 해결된 것은 소수였다. 예를 들어 1936년에 발생한 152건의 분쟁에 대해 일본 측은 122건의 항의를 했지만, 소련 측의 답변은 59건에 불과했고, 유해 반환 등의 해결에 도달한 것은 36건이었다.[30]

이 기간 동안 할하묘 사건을 계기로 만주국과 몽골은 독자적인 외교 교섭을 시작했다.[31] 1935년 2월 만주국군 흥안북경비군 사령관 울르진 갈마예프 장군이 몽골 측에 서신을 보내 회동을 제안했고, 같은 해 6월 3일부터 만저우리에서 흥안북성 성장 링성 및 울르진 장군, 몽골의 삼부(산보우) 국방부 장관, 단바 군단장 등이 참석한 첫 회의가 열렸다(만저우리 회의).[32] 만저우리 회의는 1937년 9월 9일 폐막한 제5차 회의까지 진행되었지만, 만주국 대표단의 일본계 외교관이 요구한 전권 대표의 수도 상주 상호 수용 및 탐스크 동쪽으로부터의 철병에 대해 몽골 측이 난색을 표했고, 타우란 사건 후 링성의 내통 혐의 처형 등으로 난항을 겪었다. 분쟁 처리 위원의 현지 상호 주재 등은 타결 직전에 이르렀지만, 소련의 지시로 1937년 8월 말부터 시작된 숙청으로 몽골 측 관계자 대부분이 내통 등의 혐의로 처형되면서 결국 중단되었다.[33]

3. 3. 군사적 요인

1925년 일소기본조약으로 일본과 소련의 외교 관계는 일단 확립되었다. 시베리아 출병 이후 1920년대에는 양국이 대륙에서 직접 세력권을 접촉하는 일은 없었다. 일본은 관동주, 소련은 극동 지역과 몽골 인민 공화국을 세력권으로 삼고, 그 사이에 만주를 두고 있었다. 그러나 일본은 공산주의 국가인 소련을 경계했다.

1929년 중화민국과 소련이 충돌했을 때 소련이 승리하자, 일본은 중국 진출에 대한 불안감을 느꼈다. 1921년 소련 성립을 방해하기 위한 일본의 시베리아 출병 이후 양국 관계는 악화되었고, 소련이 일본을 적대하는 중국 국민당 및 공산당을 지원하면서 더욱 심화되었다.

1931년 만주사변으로 일본이 만주국을 수립하자 이는 소련에 큰 영향을 주었다. 1932년 일만 의정서에 따라 일본은 만주국의 방위에 책임을 지게 되었고, 관동군은 만주 전역에 주둔했다. 한반도에 가까운 지역은 조선군이 관할했다. 만주국 자체의 군사력으로 만주국군이 정비되었지만, 훈련도나 장비 상태는 좋지 않았다.

반면 소련은 1929년부터 특별 극동군을 배치하여 증강했고, 1938년에는 극동 전선으로 개편했다. 1934년 몽골과 군사 동맹을 맺고, 1936년 소몽 상호 원조 의정서로 명확화하여 소련군 기갑부대가 몽골에 상주하게 되었다. 몽골 자체의 군사력인 몽골 인민 혁명군도 소련의 원조로 정비되었다.

만주 방면에서 양측의 전력 균형은 소련이 우세했다. 1934년 일본군은 5개 보병 사단이었지만, 소련군은 11개 보병 사단을 배치했다. 1936년에는 소련군이 16개 보병 사단으로 증강되어, 대일 전력비는 1:3으로 벌어졌다. 전차와 군용기의 병력 차이는 더욱 컸다. 일본군도 군비를 증강했지만, 중일 전쟁으로 중국 전선에 병력이 필요해져 쉽지 않았다.

1931년 만주 침략 이후 만주국, 몽골 인민 공화국, 소련 사이의 국경에서 위반 사건이 빈번했다. 많은 경우가 국경 표시 불충분으로 인한 오해였지만, 일부는 의도적인 간첩 행위였다. 일본군에 따르면 1932년부터 1934년까지 소련이 정보 수집을 위해 만주에 침투하면서 152건의 국경 분쟁이 발생했다. 소련은 1933년에만 일본에 15건의 국경 침범, 6건의 공중 침입, 20건의 "스파이 밀수" 혐의를 제기했다.[2] 설상가상으로 1935년 제7차 코민테른 대회에서 일본을 "파시스트 적"이라고 불러 소련-일본 외교와 신뢰는 더욱 악화되었다.[3]

만몽 국경에서는 양측 모두 최전선에 병력을 배치하지 않고, 만주국군과 몽골군에게 1차 경비 임무를 위임했다. 1937년 이후에도 분쟁 건수는 연간 100건을 넘었고, 1939년에는 200건에 육박했다. 외교 교섭에 의한 해결률은 하락하여, 1939년에는 해결된 사건이 없었다.[30]

일본 측은 육군성 군무국 등이 불확대 방침을 채택했지만, 관동군 사령부는 단호한 대응을 강조한 '만소 국경 분쟁 처리 요강'을 책정했다. 관동군은 열세한 병력으로 국경을 유지하기 위해 일격을 가해 단호한 태도를 보이는 것이 안정으로 이어진다고 판단했다.[34] 이러한 관동군의 독주와 강경 대응이 노몬한 사건 확산의 원인이 되었다고도 한다.[35]

소련 측에는 단순한 국경 분쟁이 아닌 정략적 의도가 있었다고도 한다. 장고봉 사건 직전 겐리흐 류시코프 망명 사건 때문에 소련은 위신을 보일 필요가 있었다. 노몬한 사건에서는 일본에 국지전으로 일격을 가해 대소련 적극책을 억누르려는 의도가 있었다는 견해가 있다.[36] 소련은 일본의 불확대 방침을 알고 있었기에 전면전을 두려워하지 않고 대병력을 투입할 수 있었다.

4. 전개 과정

1932년 만주국 설립 이후, 일본군과 소련군은 만주 국경에서 잦은 충돌을 겪었다. 1934년까지 약 151회, 1935년부터 1936년까지는 1년간 약 150회 정도로 충돌 횟수가 증가했으며, 그 규모도 점차 커졌다.[40] 이러한 분쟁은 소규모 분쟁기(1934년 이전), 중규모 분쟁기(1935-1936년), 대규모 분쟁기(1937-1940년)로 구분할 수 있다.

1935년 1월, 몽골 인민 공화국과 만주국 사이에서 첫 무장 충돌인 할하묘 사건이 발생했다.[40] 몽골 인민군 기병대는 일본군과의 전투에서 승리했으며, 만주국 군대는 손실을 입었고 일본군 고문관도 사망했다. 1935년 12월부터 1936년 3월까지는 오라호도가 사건 및 타우란 사건이 발생했다. 이 전투들에서 일본군과 몽골 인민군은 모두 경장갑차를 사용했다.

1937년 6월에는 아무르강에서 칸차주 섬 사건이 발생했다. 이 과정에서 소련군 고속정 1대가 격침되었고, 나머지 1대도 파손되었다. 이후 일본 제국 1사단이 소련군이 철수하자 이 섬을 점령했다.

1938년에는 조선과 일본 제국, 소비에트 연방의 국경 지역인 하산 호수에서 하산 호 전투가 발발했다. 하산은 블라디보스토크와 나진을 잇는 요충지로 양측 모두에게 포기할 수 없는 지역이었다. 이 전투에서 소련군은 대승을 거두었고, 일본은 미국에게 중재를 요청했다. 이후 소련과 일본 사이에서는 일시적인 평화가 찾아왔다.

1939년 5월 11일, 할힌골 지방에서 충돌이 다시 발생했다. 소련 사단들은 일본 제국 사단들과 충돌했으며, 소련 극동군은 일본 제국 23보병사단과 전투를 벌였다. 소련군은 5월부터 7월까지인 1차 접전에서 일본군의 공격을 막아냈지만 큰 피해를 입었다. 2차 접전 때 소련군은 게오르기 주코프 장군의 주도 하에 8월부터 대공세를 시작했다. 소련군은 만주국 일대로 대대적인 침공을 개시해 만주국 내 영토를 얻을 정도로 빠르게 일본군을 격파했다. 1939년 9월 16일, 일본군은 결국 할힌골에서 후퇴했다.

1937년 7월, 일본은 중화민국을 침공하여 중일 전쟁을 시작했다.[11] 소련-일본 관계는 이 침공으로 냉랭해졌으며, 미하일 칼리닌 소련 국가원수는 같은 달 모스크바에서 미국 대사 윌리엄 C. 불리트에게 그의 나라는 나치 독일의 유럽 서부와 일본의 아시아 동부로부터의 공격에 대비하고 있다고 말했다.[12]

최대 규모의 노몬한 사건에서는 양측 합쳐 4만 4천 명 이상이 사상하는 대규모 전투가 벌어졌다. 1941년 일소 중립 조약 체결로 분쟁은 일단 종결되었다. 일본과 소련은 몽골 인민 공화국과 만주국을 서로 실질적으로 승인하고, 분쟁 발생 건수도 감소하여 분쟁 저조기에 들어섰다. 제2차 세계 대전 후기에 독소전이 소련에 유리하게 전개되고, 대일 전면전을 염두에 둔 소련군이 활동을 활발하게 하기 전까지 이러한 안정 상태는 계속되었다.

다음은 주요 사건들을 시간 순서대로 나열한 것이다.

| 발생년도 | 사건 |

|---|---|

| 1931년 | 만주 사변 |

| 1934년 | 소-몽 상호 원조에 관한 신사 협정 체결 |

| 1935년 1월 | 할하묘 사건 |

| 1935년 6월 | 제1회 만주리 회의, 홀스텐 강 사건(하이라스텐골 사건) |

| 1935년 10월 | 양목림자 사건 |

| 1935년 12월 | 오라호도가 사건(~1936년 2월) |

| 1936년 1월 | 금창구 사건 |

| 1936년 3월 | 소-몽 상호 원조 의정서 체결, 장령자 사건, 타우란 사건 |

| 1937년 | 건차자도 사건 |

| 1938년 | 장고봉 사건(하산 호 사건) |

| 1939년 5월 | 동안진 사건, 노몬한 사건(할하 강 전쟁, ~ 같은 해 9월) |

| 1941년 4월 | 일소 중립 조약 체결 |

| 1941년 7월 | 관동군 특종 연회 |

| 1944년 | 오가자 사건 등 |

| 1945년 | 소련의 대일 참전 |

4. 1. 소규모 분쟁기 (1934년 이전)

1929년 중화민국과 소련이 충돌하여 소련이 승리하자, 중국 진출을 꾀하던 일본은 불안감을 느꼈다. 1921년 일본의 시베리아 출병 이후 소련과 일본의 관계는 악화되었고, 소련이 일본을 적대하는 중국 국민당 및 공산당을 지원하면서 갈등은 더욱 커졌다. 이후 일본은 만주사변을 일으켜 만주국을 수립했고, 이는 소련에 큰 영향을 주었다.1931년 만주 침략 이후 만주국, 몽골 인민 공화국, 소련 사이의 국경에서 잦은 위반 사건이 발생했다. 이 중 상당수는 국경 표시가 불충분하여 발생한 오해였지만, 일부는 의도적인 간첩 행위였다. 일본 제국 육군에 따르면 1932년부터 1934년까지 소련이 정보 수집을 위해 만주에 침투하면서 152건의 국경 분쟁이 발생했다. 소련은 1933년에만 일본에 15건의 국경 침범, 6건의 공중 침입, 20건의 "스파이 밀수" 혐의를 제기했다.[2] 이후 수백 건의 다른 위반 사건이 양측에서 보고되었다. 1935년 7월 제7차 코민테른 대회에서 일본을 "파시스트 적"이라고 공개적으로 비난하면서 소련-일본 외교와 신뢰는 더욱 악화되었다.[3]

만주 사변 이후 1934년경까지는 약간의 분쟁은 있었지만, 매우 소규모였다. 1932년부터 1934년까지 3년 동안 발생한 일소 관계의 만주 국경 분쟁은 총 152건이었지만, 소수의 정찰원이 잠입하거나, 주민을 납치하거나, 항공기가 영공 침범을 하는 등의 정찰 활동이나, 국경 표식을 몰래 이동시키는 정도에 그쳤다.

국경 문제가 의식되지 않았던 것은 아니며, 1933년 1월에는 일본에서 소련에 대해 국경 분쟁 처리에 관한 위원회 설치가 제안되었다. 그러나 일본이 국경 획정을 위원회의 목적 중 하나로 내세운 데 반해, 소련은 이미 아이군 조약 등으로 국경은 확정되었다는 입장이었으며, 양자는 전제부터 엇갈렸다. 일본이 동시기에 불가침 조약 제안을 거절하고 있었던 점과, 북만 철로 매각 문제가 우선 사항이었던 점 등도 영향을 미쳐, 위원회 설치는 실현되지 않았다.

4. 2. 중규모 분쟁기 (1935-1936년)

1932년 만주국 설립 이후, 일본군과 소련군은 1934년까지 만주 국경에서 약 151회 충돌했다. 1935년부터 1936년까지 1년간 약 150회 정도로 충돌 횟수가 증가했고, 그 규모도 훨씬 커졌다.[40] 1935년 초(1월 또는 2월)에 첫 번째 충돌이 발생했고,[4] 1939년 4월까지 일본 제국 육군은 이러한 사건을 108건 기록했다.[4]1935년 1월, 몽골 인민 공화국과 만주국 사이에서 첫 무장 충돌인 할하묘 사건(할하묘 사건)이 발생했다.[40][5] 할하묘 사건은 1935년 1월 8일 몽골과 만주국의 국경에서 발생한 첫 번째 무력 충돌이다.[5] 몽골 인민군 소속 기병 수십 명이 분쟁 중인 어장 근처의 만주를 침입하여, 일본 군사 고문이 이끄는 할하묘의 불교 사원 근처에서 만주국 황군 순찰대 11명과 교전했다. 만주국군은 약간의 사상자를 냈는데, 일본군 장교를 포함하여 6명이 부상하고 2명이 사망했다. 몽골군은 사상자가 없었고, 일본군이 징벌 원정대를 파견하자 철수했다. 기갑 기병 중대 2개, 기관총 중대, 전차 소대가 파견되어 3주 동안 저항 없이 지점을 점령했다.[6]

200px]]

할하묘 주변을 점령한 몽골군에 대해 만주국군이 공격을 가해 전투가 발생했다. 월말에는 일본 관동군 소속 기병 집단도 부대를 출동시켰지만, 몽골군이 퇴각했기 때문에 일본군이 직접 교전하지는 않았다.

1935년 6월, 한카 호 서쪽에서 일본군 순찰대 11명이 소련 기병 6명에게 공격받으면서 일본군과 소련군이 처음으로 직접 교전했다. 이 교전에서 소련군 1명이 사망하고 말 2마리가 포획되었다. 일본군은 소련 측에 공동 조사를 요청했지만, 소련은 이를 거부했다. 같은 해 6월에는 일본군 측량대가 체포되는 '''홀스텐 강 사건'''(하이라스텐골 사건)이 일어났다. 만주국군은 주장 국경선 방어를 위해 후룬보이 평원에 감시 부대를 상주시켰고, 만주-몽골 양군의 군사 충돌이 증가했다. 하지만 몽골군은 일본군 부대가 출동하면 할하묘 사건과 마찬가지로 저항 없이 철수했다.

1935년 10월, 수이펀허에서 북쪽으로 약 20km 떨어진 곳에 초소를 설치하고 있던 일본군 9명과 만주국 국경 경비대 32명이 소련군 50명의 공격을 받았다. 소련군은 소총과 중기관총 5정을 발사했다. 이 충돌에서 일본군 2명과 만주국 군인 4명이 사망하고 5명이 부상했다. 만주국 외무 대표는 수이펀허의 소련 영사에게 구두 항의를 제기했다. 일본 제국 육군 관동군은 충돌 현장을 조사하기 위해 정보 장교를 파견했다.

1935년 12월, 베이얼 호(보일 호) 남서쪽에 감시초 설치를 위해 향하던 만주국군이 몽골군에게 총격을 받은 것을 시작으로, 오라호드가(오란 호토크) 부근에서 대치하며 '''오라호드가 사건'''이 시작되었다. 몽골군은 항공 부대까지 투입했고, 다음 해 2월 일본군도 기병 1개 중대와 92식 중장갑차 소대로 구성된 스기모토 지대(지대장: 스기모토 야스오 대위)를 출동시켰다. 스기모토 지대는 장갑차를 포함한 몽골군과 조우전을 벌여 전사 8명, 부상 4명의 피해를 입었다. 몽골군은 만주국 측의 주장 국경 밖으로 물러났다. 관동군 사령부는 불확대 방침을 강조했지만, 전술상 필요하다면 국경을 넘는 것도 허용한다는 방침을 정하고, 독립 혼성 제1 여단 일부 등을 하이랄로 파견하여 방위 체제를 강화했다.[27]

1935년 12월 19일, 부이르 호 남서쪽에서 정찰 중이던 만주국 군대가 몽골군과 교전하여 병사 10명을 포로로 잡았다고 보도되었다. 5일 후, 트럭으로 이동한 몽골군 60명이 만주국군을 공격했지만 만주국군 3명 사망으로 격퇴되었다. 같은 날 브룬더스에서 몽골군은 낮에 세 번, 밤에 다시 만주국군을 몰아내려 했지만 모두 실패했다. 1월에는 몽골군이 정찰 임무에 비행기를 활용하면서 만주국군 전초 기지에서 몰아내려는 소규모 시도가 더 있었다. 일본군 트럭 3대에 소규모 병력이 도착하면서 이 시도 역시 양측에 소수 사상자를 내며 실패했다. 포로 10명을 제외하고, 이 충돌 동안 몽골군 사상자는 알려지지 않았다.[7]

1936년 2월, 스기모토 야스오 중령은 제14기병연대에서 분견대를 편성하라는 명령을 받았고, 가사이 헤이쥬로 중장의 말에 따르면 "외몽골 침입자들을 올란후두크 지역에서 몰아내라"였다. 스기모토 분견대에는 기병포, 중기관총, 기동전차가 포함되었다. 이에 맞선 것은 중기관총과 경야포로 무장한 몽골군 140명이었다. 2월 12일, 스기모토 부대는 전사 8명, 부상 4명, 기동전차 1대 파괴의 피해를 입고 몽골군을 남쪽으로 몰아냈다. 그 후 철수를 시작했지만, 몽골 장갑차 5~6대와 폭격기 2대의 공격을 받아 일본 부대에 잠시 혼란이 발생했다. 이 문제는 부대가 포병 지원을 받으면서 해결되었고, 장갑차를 파괴하거나 몰아낼 수 있었다.

1936년 3월, 경비 교대와 오라호드가 정찰 임무를 위해 시부야 지대(지대장: 시부야 야스아키 대좌, 보병·기관총·전차 각 1개 중대 기간)가 후룬보이 국경 지대로 향하던 중, 몽골군기의 공습을 받아 지휘 하의 만주국군 트럭이 파괴되면서 '''타우란 사건'''이 발생했다. 이때 몽골군은 기병 300기, 보병·포병 각 1개 중대, 장갑차 10여 대의 지상 부대를 부근에 전개시키고 있었다. 시부야 지대는 타우란 부근에서 다시 격렬한 공습을 받아 정찰을 위해 전진한 경장갑차 2대가 몽골군 장갑차와 교전하여 격파되었다. 몽골군 지상 부대는 철수했지만, 일본군 항공기의 공격으로 피해를 입었다. 이 사건으로 일본군은 13명이 전사하고 1명이 포로가 되었으며, 트럭 대부분이 손상되었다. 몽골군도 장갑차를 노획당하는 등 상당한 피해를 입었다. 본격적인 기갑전이나 공중전은 없었지만, 양측 모두 강력한 장갑 차량과 항공기를 투입한 근대전이 되었다.[28]

1936년 3월 타우란 사건(ja)에서 일본군과 몽골군은 소수의 장갑 전투 차량과 군용 항공기를 사용했다. 1936년 3월의 타우란 사건은 몽골군 100명과 소련군 6명이 분쟁 중인 몽골의 타우란 마을을 공격, 점령하여 소규모 만주 주둔군을 몰아내면서 발생했다. 이들은 소수의 경폭격기와 장갑차의 지원을 받았지만, 폭격 작전은 일본군에게 피해를 입히지 못했고, 그중 3대가 일본 중기관총에 의해 격추되었다. 현지 일본군은 반격을 가해 마을에 수십 차례 폭격 작전을 수행했고, 결국 병력 400명과 기동전차 10대로 공격했다. 그 결과 몽골군은 궤멸되었고, 소련 고문 3명을 포함하여 56명이 사망했으며, 부상자 수는 알려지지 않았다. 일본군의 손실은 사망 27명, 부상 9명이었다.[8]

1936년 3월 말, 일본군과 소련군 사이에 또 다른 국경 충돌이 있었다. 국경 위반 보고에 따라 일본 조선군은 트럭으로 10명의 병력을 파견하여 조사했지만, 이 수색대는 일본이 영유권을 주장하는 영토 내 300미터 지점에 배치된 소련 NKVD 군인 20명에게 매복 공격을 받았다. 여러 사상자가 발생한 후, 일본 수색대는 철수했고 몇 시간 안에 100명의 증원을 데려와 소련군을 몰아냈다. 그러나 NKVD가 추가 증원을 투입하면서 그날 늦게 전투가 다시 시작되었다. 밤이 되자 전투는 중단되었고 양측 모두 철수했다. 소련은 전투에서 사망한 일본군 2명의 시신을 반환하는 데 동의했고, 이는 일본 정부에게 고무적인 일로 여겨졌다.[9]

소련과 접한 만주 동부 국경에서도 1935년 6월 일본 국경 순찰 부대 10명과 소련 국경 경비병 6명이 총격전을 벌여 소련 병사 1명이 사망하는 '''양무린쯔 사건'''이 발생했다. 1936년 3월에는 창링쯔 부근에서도 일본과 소련 양군이 교전하여 쌍방에 사상자가 발생했다('''창링쯔 사건''').

1936년 4월 초, 수이펀허 근처에서 일본군 3명이 사망했는데, 이는 여러 번의 사소하고 거의 기록되지 않은 충돌 중 하나였다. 그러나 이 사건은 소련이 사망한 군인의 시신을 반환했다는 점에서 주목할 만했다.

1936년 1월에는 진창거우 주둔 만주국군에서 집단 탈주 사건이 발생하여, 비적화된 탈주병과 토벌에 출동한 일본군·만주국군 합동 부대 사이에 전투가 벌어졌다. 당시 탈주병은 소련 영내로 도주했고, 소련 병사의 시체와 소련제 병기가 회수되었기 때문에 일본 측에서는 소련의 선동 공작이 있었다고 비난했다('''진창거우 사건''')[29]

1935년(쇼와 10년)에 들어서면서 국경 분쟁이 격증하여, 1935년과 1936년에는 분쟁 발생 건수가 연간 150건을 넘어섰다.[20] 그리고 규모도 점차 대형화되었다. 이러한 변화는 소련 측의 외교 자세가 고압적으로 변한 것에 기인한 것으로 보인다.[24] 소련-몽골 상호 원조에 관한 신사 협정 및 소련-몽골 상호 원조 의정서 체결도 이 시기이며, 소련군의 극동 병력 증가로 일본군과의 전력 균형이 무너진 것도 이 시기이다.

당시 일본 측은 육군 중앙과 관동군 사령부 모두 불확대 방침으로 일치하고 있었다. 전선 부대에서도 기병 집단 고급 참모인 가타오카 다다시 중좌 등이 관동군 사령부와 긴밀하게 연락하여 신중한 행동을 도모했고, 분쟁 확대에 제동을 거는 데 기여했다.[25]

4. 3. 대규모 분쟁기 (1937-1940년)

1932년 만주국 설립 이후, 일본군과 소련군은 1934년까지 만주 국경에서 약 151회 충돌했다. 1935년부터 1936년까지 1년간 약 150회 정도로 충돌 횟수가 증가했고, 그 규모도 훨씬 커졌다.[40] 1935년 1월, 첫 무장 충돌인 할하미아오 사건이 몽골 인민 공화국과 만주국 사이에서 발생했다.[40] 몽골 인민군의 기병대는 일본군과의 전투에서 승리했다. 만주국 군대는 손실을 입었으며 일본군 고문관도 사망했다. 1935년 12월부터 1936년 3월까지 오라호도가 사건 및 타우란 사건이 발생했다. 이 전투들에서 일본군과 몽골 인민군 모두 약간의 장갑차를 사용했다.1937년 6월, 아무르강에서 칸차주 섬 사건이 발생했다. 이 과정에서 소련군 고속정 1대가 격침되었고, 나머지 1대도 파손되었다. 이후 일본 제국 1사단이 소련군이 철수하자 이 섬을 점령했다.

1937년 6월부터 7월에 걸쳐 소련-만주 국경의 아무르강에 있는 칸차쯔섬 주변에서, 일본-소련 양군 간의 분쟁이 일어났다. 아무르강의 국경은 아이군 조약에 의해 모든 섬이 러시아 제국령으로 정해져 있었지만, 수로 협정에서는 항로가 칸차쯔섬보다 소련령 쪽으로 설정되었고, 국제법의 원칙과 거주 실태에서도 일본-만주 측은 해당 섬을 만주국령으로 간주했다.[37] 소련-만주 간의 수로 협정 개정 협상은 전년에 결렬되었고, 소련은 1937년 5월에 수로 협정의 파기를 통고했다. 6월 19일, 소련군 60명이 칸차쯔섬 등에 상륙하여 거주하고 있던 만주국인을 퇴거시켰다. 이에 대해 일본 육군 참모본부도 관동군에 출동을 명령했으나, 이시하라 간지 소장의 진언 등에 의해 6월 29일에 작전 중지를 명령했다. 같은 날 외교 교섭을 통해 소련군의 철수도 약속되었다.[38]

그러나 6월 30일에 소련군 포정 3척이 칸차쯔섬의 만주국 쪽에 새로 진출했기 때문에, 일본의 제1사단이 공격을 시작하여 1척을 격침시켰다. 다시 현장은 긴박했지만, 그 이상의 전투로는 이어지지 않고, 7월 2일에 소련군은 철수했다.

1938년에는 조선과 일본 제국, 소비에트 연방의 국경 지역인 하산 호수에서 하산 호 전투가 발발했다. 하산은 블라디보스토크와 나진을 잇는 요충지로 양측 모두에게 포기할 수 없는 지역이었다. 이 전투에서 소련군은 대승을 거두었고, 일본은 미국에게 중재를 요청했다. 이후 소련과 일본 사이에서는 일시적인 평화가 찾아왔다.

하산 호 전투 (1938년 7월 29일 – 1938년 8월 11일)는 중국과 일본에서 "장고봉 사건"으로 알려져 있으며, 만주국 (일본)에서 소련이 주장하는 영토로의 군사적 침입 시도였다. 이 침략은 일본 측에서 소련이 구 러시아 제국과 중국 청나라 간의 베이징 조약을 근거로 한 경계선을 잘못 해석했고, 나아가 경계 표식이 조작되었다고 믿었기 때문에 시작되었다. 일본 제19사단은 분쟁 지역에서 소련 주둔군을 몰아냈고, 훨씬 더 많은 수의 중무장한 소련군의 수많은 반격을 격퇴했다. 양측 모두 막대한 손실을 입었다. 분쟁은 8월 10일 모스크바 주재 일본 대사가 평화를 요청하면서 외교적으로 해결되었다. 일본군은 다음 날 철수했고, 소련은 해당 지역을 재점령했다.

1939년 5월 11일, 여전히 불씨로 남아 있던 할힌골 지방에서 충돌이 발생했다. 이때 소련 사단들은 일본 제국 사단들과 충돌했다. 이때 소련 극동군은 일본 제국 23보병사단과 전투를 벌였다. 소련군은 5월부터 7월까지인 1차 접전에서 일본군의 공격을 막아냈지만 피해가 막심했다. 2차 접전 때 소련군은 게오르기 주코프 장군의 주도 하에 8월부터 대공세를 시작했다. 소련군은 만주국 일대로 대대적인 침공을 개시해 만주국 내에 영토를 얻을 정도로 빠르게 일본군을 격파했다. 1939년 9월 16일, 일본군은 결국 할힌골에서 후퇴했다.

할힌골 전투는 때때로 할힌 골 또는 칼킨 골로 표기되기도 하는데, 이는 전장을 통과하는 할하 강의 이름을 딴 것이며, 일본에서는 노몬한 사건(몽골과 만주 국경 근처의 마을 이름에서 유래)으로 알려져 있으며, 선언되지 않은 소련-일본 국경 분쟁의 결정적인 전투였다. 1939년 5월과 6월에 소규모 충돌이 있은 후, 군단 규모의 병력이 교전을 벌였지만, 소련군은 다시 일본군보다 훨씬 더 많았고 중무장했다. 주요 교전은 세 차례에 걸쳐 일어났다.

- 7월의 일본군 초반 공격(7월 2일~25일)은 수적으로나 물적으로 우세한 소련군을 격멸하려는 의도였다. 소련군은 일본군에 비해 막대한 피해를 입었고 일본군이 약간의 전과를 올렸지만, 완강한 저항과 기갑 부대의 반격으로 일본군의 공격은 좌절되었다. 이후 소규모 교전으로 전선은 교착 상태에 빠졌다.

- 8월 초의 실패한 소련군 정찰 공격(8월 7/8일 및 8월 20일)은 아무런 전과 없이 상당한 사상자만 내고 격퇴되었다. 이 세 단계 사이의 중간 기간 동안, 소련군은 병력을 증강한 반면, 일본군은 분쟁 확대를 우려하여 그렇게 하는 것이 금지되었다.

- 8월 말 노몬한에서 성공적인 소련군의 반격은 완전히 증강된 병력으로 제23사단의 잔존 병력을 포위했고, 8월 31일까지 강 건너 소련 쪽에 있던 모든 일본군을 파괴했다.[14]

이 전투에서 소련군과 몽골군은 일본군을 격파하고 몽골에서 몰아냈다. 소련과 일본은 9월 15일에 정전에 합의했고, 다음 날 발효되었다.

1937년 7월, 일본은 중화민국을 침공하여 중일 전쟁을 시작했다.[11] 소련-일본 관계는 이 침공으로 냉랭해졌으며, 미하일 칼리닌 소련 국가원수는 같은 달 모스크바에서 미국 대사 윌리엄 C. 불리트에게 그의 나라는 나치 독일의 유럽 서부와 일본의 아시아 동부로부터의 공격에 대비하고 있다고 말했다.[12]

1931년 만주사변 이후, 일본과 소련은 만주에서 대치하게 되었다. 일련의 분쟁 경과는 소규모 분쟁기(1934년 이전), 중규모 분쟁기(1935~1936년), 대규모 분쟁기(1937~1940년)로 구분할 수 있다. 초기에는 횟수도 적고 규모도 작았지만, 점차 빈발·대규모화되어, 장고봉 사건을 거쳐 노몬한 사건에서 정점에 달했다. 형식적으로는 만주-소련, 만주-몽골 분쟁이더라도, 일본-소련 양군이 직접 교전하는 사태도 발생했다. 최대 규모의 노몬한 사건에서는 양측 합쳐 4만 4천 명 이상이 사상하는 대규모 전투가 되었다.

그 후, 1941년 일소 중립 조약 체결로 분쟁은 일단 종결을 보았다. 일본과 소련은 몽골 인민 공화국과 만주국을 서로 실질적으로 승인하고, 분쟁 발생 건수도 감소하여 분쟁 저조기에 들어섰다. 제2차 세계 대전 후기에 독소전이 소련에 유리하게 전개되고, 대일 전면전을 시야에 둔 소련군이 활동을 활발하게 하기까지 이러한 안정 상태는 계속되었다.

1937년 이후에도 분쟁 건수는 연간 100건을 계속 넘었고, 1939년에는 200건에 육박했다. 외교 교섭에 의한 해결률은 더욱 하락하여, 일정한 해결을 본 것은 1937년에는 11건, 1938년에는 2건, 1939년에 이르러서는 0건이 되었다.[30] 규모의 확대도 멈추지 않아, 장고봉 사건(장구펑 사건)과 노몬한 사건이 발생했다.

일본 측은, 육군성 군무국 등 육군 중앙의 다수가 여전히 불확대 방침을 채택한 데 대해, 관동군 사령부는 단호한 대응을 강조한 '만소 국경 분쟁 처리 요강'을 책정했다. 관동군 사령부도 손쉬운 전투 확대를 피해야 한다는 인식을 가지고 있었지만, 열세한 병력으로 국경을 유지하기 위해서는, 일격을 가해 단호한 태도를 보이는 것이 오히려 안정으로 이어진다는 판단도 유력했기 때문이다.[34] 이러한 처리 방침에 기초한 관동군의 독주, 강경한 대응이, 노몬한 사건에서의 분쟁 확산의 원인이 되었다고도 한다.[35]

한편, 소련 측에는 단순한 국경 분쟁이 아닌 정략적 의도가 있었다고도 한다. 장고봉 사건에서는, 직전의 겐리흐 류시코프 망명 사건이 있었기 때문에, 소련 측으로서는 위신을 보일 필요가 있었다. 노몬한 사건에 관해서는, 일본에 국지전으로 일격을 가해 대소련 적극책을 억누르려는 의도가 있었다는 견해가 있다.[36] 소련은, 일본 국내에서의 보도나 리하르트 조르게 등에 의한 첩보 활동 등으로 일본 측의 불확대 방침을 훤히 알고 있었기 때문에, 전면전을 두려워하지 않고 대병력의 투입을 감행할 수 있었다고 생각된다.

1939년 5월, 후룬보이르 평원의 노몬한 주변에서 몽골군과 만주국군의 소규모 충돌로 제1차 노몬한 사건이 발생했다. 할힌골 동쪽 강둑을 점령한 소련-몽골군 기계화 부대 1500명에 맞서, 기병 집단에서 임무를 교대한 일본의 제23사단이 야마가타 지대 2000명을 출동시켜 전투가 벌어졌다. 일본군은 국경 분쟁 처리 요강에 따라 포위 섬멸을 시도했으나, 돌파하여 퇴각당했다. 격렬한 공중전도 발생했다.

한때 전투가 소강 상태에 접어들었지만, 소련-몽골군이 다시 도하하면서 6월 하순부터 제2차 노몬한 사건이 발생했다. 양군은 사단 규모의 보병과 다수의 전차 부대, 항공 부대를 투입한 본격적인 근대전이 되었다. 일본 육군 참모 본부는 월경 공격을 억제하고 조기 전투 종결을 요구했지만, 관동군은 반격의 기본 방침을 바꾸지 않았다. 7월 중 일본군의 총공격은 실패했고, 8월 하순에 대규모 증원 부대를 투입한 소련군의 총공격이 이루어져 일본의 제23사단은 괴멸했다. 보급이 어려운 후룬보이르 평원에서 소련군이 대규모 공격을 할 가능성은 없다고 판단했던 관동군 사령부도 상황을 보고 2개 사단 이상을 증원으로 보냈지만, 전투에는 미치지 못했다.

모스크바에서의 일본-소련 협상 끝에 9월 15일에 정전이 실현되었다. 그 후에도 이어진 외교 협상의 결과, 거의 정전 라인 그대로 만주-몽골 국경이 확정되었고, 노몬한 부근은 몽골 측의 주장 국경대로 되었다. 동원 병력은 일본군 7만 6천 명과 만주군 기병 등이었고, 소련-몽골군은 8월 공세에 참가한 것만 5만 7천 명이었으며, 사상자는 일본군 1만 8천 명에 대해 소련-몽골군은 2만 6천 명에 달했다.[39]

또한, 같은 1939년 5월 27일에는 아무르강 방면에서도 만주국군과 소련군의 교전이 있었고, 만주군이 출동시킨 기병 중대 1개와 포정 2척이 전멸했다(둥안전 사건). 그러나, 노몬한 사건의 확대를 경계한 일본의 관동군이 반격을 자제했기 때문에, 그 이상의 전투는 발생하지 않았다.

5. 결과

하산 호 전투 및 할힌골 전투에서의 패배로 일본은 극동 지방 진출을 재고해야 했다. 당시 일본은 중국과 전쟁 중이었고, 독일 및 이탈리아와 방공 협정을 맺어 국제적으로 고립된 상황이었다. 이에 1940년 일본은 소련과 소련-일본 중립 조약을 체결했다. 이후 일본은 극동 지방 대신 중국 본토를 침공했다. 1941년부터 두 국가는 태평양 전쟁과 바르바로사 작전으로 인해 각각 미국 및 연합국, 독일과의 전쟁에 집중하면서 직접적인 전투는 없었다. 얄타 회담에서 소련의 일본 침공이 협의되기 전까지 양국 간 전투는 발생하지 않았다. 할힌골 전투의 패배와 소련-일본 중립 조약은 일본이 소련을 공격하지 않은 주요 원인으로 작용했다.[14]

할힌골 전투에서 패배한 후, 일본과 소련은 1941년 4월 13일 소련-일본 중립 조약을 체결했다.[16][17][18] 1941년 후반, 일본은 독일의 소련 침공 때 조약 파기를 고려했지만, 진주만 공격 이후 조약을 유지하고 동남아시아로 진출하기로 결정했다. 이는 할힌골 전투의 패배가 큰 영향을 미친 것으로 보인다. 일본은 삼국 동맹의 일원이었음에도 불구하고 독일과 함께 소련에 대항하는 것을 포기했다. 1945년 4월 5일, 소련은 중립 조약이 1946년 4월 13일에 만료될 때 갱신하지 않을 것이라고 통보하며 조약을 일방적으로 파기했다. 4개월 후, 중립 조약 만료 전이자 히로시마와 나가사키 원자 폭탄 투하 사이에 소련은 일본에 선전 포고를 했고, 만주 전략 공세 작전을 개시했다.

만주사변 이후 일본과 소련은 만주에서 대치했다. 초기 소규모 분쟁은 점차 빈번해지고 대규모화되어, 장고봉 사건과 노몬한 사건으로 이어졌다. 노몬한 사건에서는 양측 합쳐 4만 4천 명 이상이 사상하는 대규모 전투가 벌어졌다.

1941년 소련-일본 중립 조약 체결로 분쟁은 일단락되었다. 양국은 몽골 인민 공화국과 만주국을 실질적으로 승인하고, 분쟁 발생 건수도 감소했다. 이러한 안정 상태는 제2차 세계 대전 후기 독소전이 소련에 유리하게 전개되고, 소련군이 대일 전면전을 준비할 때까지 계속되었다.

노몬한 사건 정전 후에도 소규모 분쟁은 계속되었지만, 대규모 전투는 없었다. 1941년 소련-일본 중립 조약이 성립되어 상호 불가침과 몽골 인민 공화국 및 만주국의 영토 보전이 합의되었다.

일본 육군은 노몬한 사건에서 소련군의 실력을 확인하고 북진론에 부정적인 시각이 나왔다. 1941년 7월 관동군 특수 연병이라는 대규모 동원을 실시했지만, 개전하지 않고 남진론에 따라 미국, 영국과의 태평양 전쟁으로 향했다. 소련군도 독소전에 집중하면서 분쟁 발생 건수는 감소했다.[20]

만주국 국경의 안정은 1943년 가을까지 이어졌다. 이후 분쟁이 다시 증가했고, 1944년 후반에는 소규모 국경 분쟁이 발생했다.[20] 일본은 소련을 자극하지 않도록 분쟁을 회피했지만, 1945년 8월 소련의 대일 참전으로 만주 전역이 소련에 점령되었다.

6. 평가 및 영향

하산 호 전투 및 할힌골 전투에서의 패배로 인해 일본은 극동 지방으로의 진출을 다시 고려해야 했다. 당시 일본은 중국과 전쟁 중이었고, 독일 및 이탈리아와 방공 협정을 맺어 국제적으로도 고립된 상황이었다. 이러한 상황에서 1940년 일본은 소련과 소련-일본 중립 조약을 체결했다. 이후 일본은 극동 지방 대신 중국 본토를 침공하는 방향으로 전략을 선회했다.[14]

1941년부터 일본은 태평양 전쟁으로 인해 미국 및 연합국과의 전쟁에 집중했고, 소련은 바르바로사 작전 이후 독일과의 전쟁에 돌입하면서 양국 간의 직접적인 충돌은 거의 없었다. 얄타 회담에서 소련의 일본 침공이 협의되기 전까지 양국 간에는 전투가 발생하지 않았다. 독일은 일본에게 소련 침공을 요청했지만, 일본은 할힌골 전투의 패배와 소련-일본 중립 조약의 영향으로 소련을 공격하지 않았다.[14]

할힌골 전투에서 일본이 패배한 후, 일본과 소련은 1941년 4월 13일에 몰로토프-리벤트로프 조약과 유사한 소련-일본 중립 조약을 체결했다.[16][17][18] 1941년 후반, 일본은 독일의 소련 침공 때 조약 파기를 고려했지만, 진주만 공격 이후 조약을 유지하고 동남아시아로 진출하기로 결정했다. 이는 할힌골 전투의 결과가 결정적인 영향을 미친 것으로 보인다. 일본은 독일과 삼국 동맹의 일원이었음에도 불구하고 소련에 대항하는 것을 포기했다. 1945년 4월 5일, 소련은 중립 조약을 일방적으로 파기하고, 4개월 후 일본에 선전 포고를 했다. 만주 전략 공세 작전은 선전 포고 한 시간 후에 시작되었다.[14]

무라카미 하루키의 소설 태엽 감는 새는 할힌골 전투를 포함한 소련-일본 국경 분쟁을 다루며, 이 사건이 등장인물들에게 심각한 정신적, 육체적 영향을 미쳤음을 보여준다.[19]

1941년 4월, 일소 중립 조약이 성립되어 상호 불가침과 몽골 인민 공화국 및 만주국의 영토 보전이 정해졌다. 일본 육군은 노몬한 사건 (할힌골 전투)에서 소련군의 실력을 인지하고 북진론에 부정적인 시각도 있었지만, 1941년 7월 관동군 특수 연병이라는 대규모 대소 동원을 실행했다. 그러나, 남진론에 근거한 미국·영국과의 태평양 전쟁으로 방향을 전환했다. 소련군도 독소전에 주력을 집중한 결과, 분쟁 발생 건수는 감소했다.[20]

만주국 국경의 안정은 1943년 가을 무렵까지 이어졌다. 그 후, 다시 분쟁이 증가하기 시작하여, 1944년 후반에는 오가코 사건, 호두 사건, 광풍도 사건, 몽고시리 사건 등 소규모 국경 분쟁이 일어났다.[20] 관동군의 전력 대부분을 남방이나 일본 본토로 전용한 일본 측은 소련을 자극하지 않도록 분쟁을 회피하는 방침을 채택했다. 그러나, 1945년 8월에 일소 전면 전쟁이 발발하여 만주 전역이 소련에 점령되었다.

제2차 세계 대전 초 일본과 소련 간의 전투는 대한민국 영화 마이 웨이에서 중요한 부분을 차지한다.

참조

[1]

문서

소련-일본 국경 분쟁

[2]

서적

Coox

[3]

서적

Coox

[4]

서적

Coox

[5]

웹사이트

Kwantung Army and the Nomonhan Incident: Its Impact on National security

http://www.hsdl.org/[...]

[6]

서적

Coox

[7]

서적

Coox

[8]

서적

Coox

[9]

서적

Coox

[10]

서적

Coox

[11]

서적

Coox

[12]

서적

Coox

[13]

웹사이트

SOVIET ARMED FORCES LOSSES IN WARS, COMBAT OPERATIONS MILITARY CONFLICTS

http://documents.the[...]

MOSCOW MILITARY PUBLISHING HOUSE

2015-06-21

[14]

웹사이트

The Forgotten Soviet-Japanese War of 1939

https://thediplomat.[...]

2012-08-28

[15]

웹사이트

Khalkhin-Gol: The Forgotten War

https://www.jstor.or[...]

Sage Publications, Inc.

1983-10

[16]

웹사이트

Soviet-Japanese Neutrality Pact April 13, 1941: Declaration Regarding Mongolia

http://avalon.law.ya[...]

Yale Law School

2014-12-23

[17]

웹사이트

Japan Strikes North: How the Battle of Khalkhin Gol Transformed WWII

https://www.military[...]

2019-08-27

[18]

웹사이트

War in the East: How Khalkhin-Gol changed the course of WWII

https://www.rbth.com[...]

2013-05-07

[19]

웹사이트

Down the Well: Embedded Narratives and Japanese War Memory in Haruki Murakami

https://trace.tennes[...]

2017

[20]

서적

満州国建国(昭和七年)以降満ソ国境紛争に関する概見表

戦史叢書 関東軍 (1)

[21]

서적

戦史叢書 関東軍 (1)

[22]

서적

ノモンハン戦車戦

大日本絵画〈独ソ戦車戦シリーズ〉

[23]

서적

戦史叢書 関東軍 (1)

[24]

서적

戦史叢書 関東軍 (1)

[25]

서적

戦史叢書 関東軍 (1)

[26]

서적

戦史叢書 関東軍(1)

[27]

서적

戦史叢書 関東軍 (1)

[28]

서적

戦史叢書 関東軍 (1)

[29]

서적

戦史叢書 関東軍 (1)

[30]

서적

国境紛争に関する日満抗議提出件数等概見表

戦史叢書 関東軍 (1)

[31]

서적

戦史叢書 関東軍 (1)

[32]

서적

鎌倉

[33]

서적

鎌倉

[34]

서적

戦史叢書 関東軍 (1)

[35]

서적

鎌倉

[36]

서적

戦史叢書 関東軍 (1)

[37]

서적

戦史叢書 関東軍 (1)

[38]

서적

戦史叢書 関東軍 (1)

[39]

서적

コロミーエツ

[40]

웹사이트

Kwantung Army and the Nomonhan Incident: Its Impact on National security

http://www.hsdl.org/[...]

2020-01-19

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com