스웨덴-노르웨이

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

스웨덴-노르웨이는 1814년부터 1905년까지 스웨덴 국왕이 노르웨이 국왕을 겸하는 동군 연합이었다. 1805년 스웨덴은 대프랑스 동맹에 참여했으나, 1809년 핀란드를 러시아에 잃고 구스타브 4세가 퇴위한 후, 스웨덴 왕세자 칼 14세가 노르웨이를 획득하려 하면서 두 나라는 연합의 길을 걷게 되었다. 1814년 스웨덴은 킬 조약을 통해 노르웨이를 얻었지만, 노르웨이는 독립을 시도하며 헌법을 제정하고 크리스티안 프레데리크를 국왕으로 추대했다. 스웨덴-노르웨이 전쟁 이후 모스 협정을 통해 스웨덴 국왕을 인정하고 동군 연합이 성립되었다. 이후 노르웨이의 민주화와 경제 성장에 따라 독자적인 영사 제도를 요구하며 스웨덴과의 갈등이 심화되었고, 1905년 노르웨이는 일방적으로 연합 해체를 선언했다. 칼스타드 협정을 통해 독립을 확정하고 덴마크의 칼 왕자를 호콘 7세로 추대하며 새로운 왕조를 수립했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 노르웨이-스웨덴 관계 - 키친 스토리

키친 스토리는 2003년 벤트 하머가 감독한 노르웨이 영화로, 스웨덴 연구자들이 노르웨이 남성의 주방 사용을 연구하는 과정에서 벌어지는 이야기를 다룬다. - 스웨덴의 역사 - 스웨덴 제국

스웨덴 제국은 17세기 중반부터 18세기 초까지 발트해를 중심으로 북유럽을 지배했던 강대국으로, 베스트팔렌 조약으로 시작하여 대북방 전쟁에서 패배하며 몰락했다. - 스웨덴의 역사 - 스웨덴 동인도 회사

스웨덴 동인도 회사는 스웨덴 경제 재건을 목표로 1731년 설립되어 동인도 무역을 통해 스웨덴 경제에 기여했으나, 경쟁 심화와 여러 요인으로 1813년 해산되었으며, 현재는 복제품 선박을 통해 과거 무역 활동을 기념하고 있다.

| 스웨덴-노르웨이 - [옛 나라]에 관한 문서 | |

|---|---|

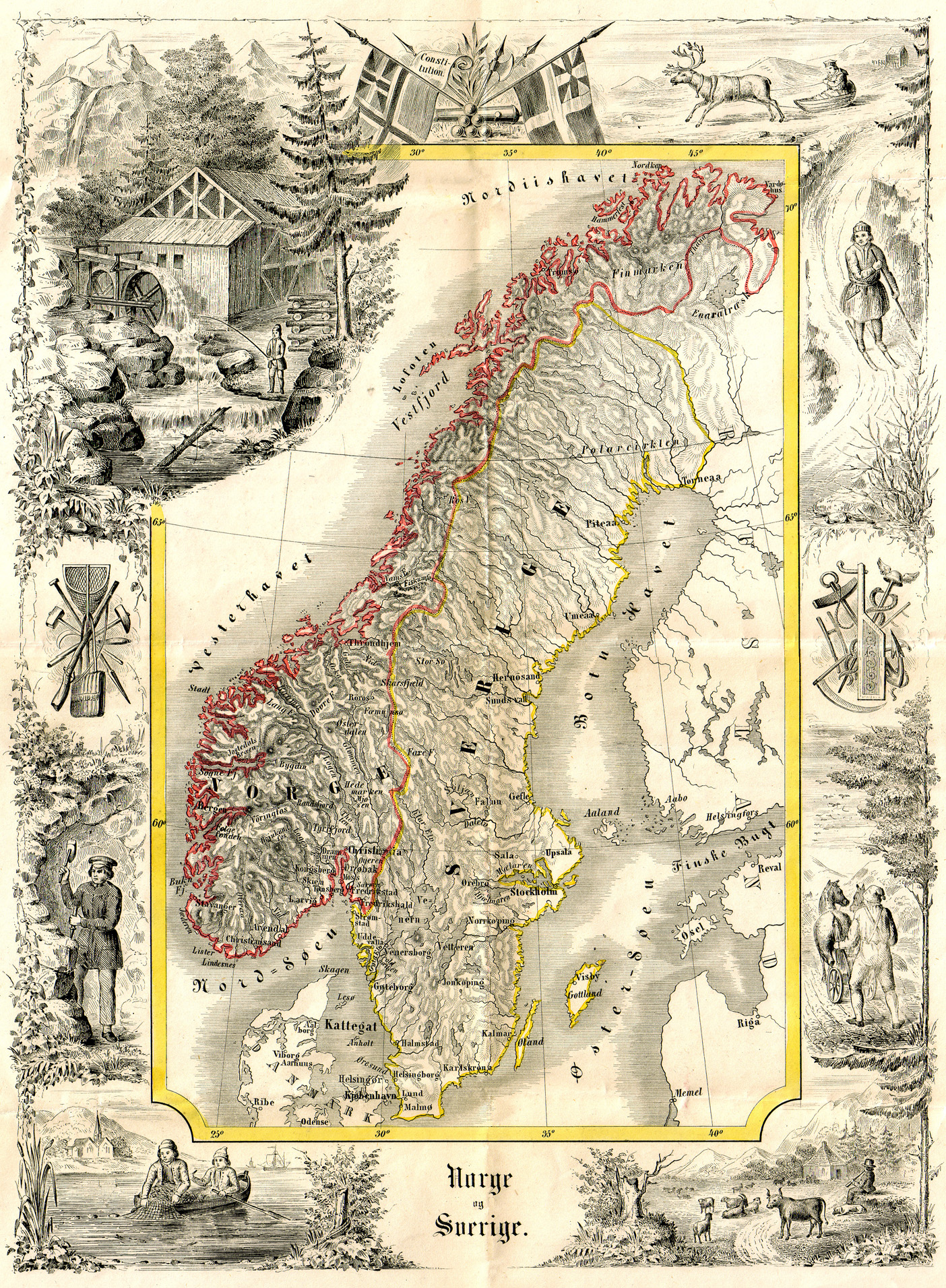

| 지도 정보 | |

| 기본 정보 | |

| |

| |

| 일반 명칭 | 스웨덴-노르웨이 |

| 공식 명칭 | 스웨덴-노르웨이 연합 왕국 |

| 스웨덴어 명칭 | Förenade Konungarikena Sverige och Norge (포레나데 코눙아리카나 스베리예 오크 노리예) |

| 덴마크어 명칭 | De forenede Kongeriger Norge og Sverige (데 포레네데 콩에리게르 노르게 오그 스베리예) |

| 노르웨이어 (뉘노르스크) 명칭 | Sambandet millom Norig og Sverike (삼반데트 밀롬 노리그 오크 스베리케) |

| 존속 기간 | 1814년 1월 14일 - 1905년 10월 26일 |

| 정치 체제 | 입헌군주제 하의 동군연합 |

| 수도 | 스톡홀름 및 크리스티아니아 |

| 공용어 | 스웨덴어, 노르웨이어, 덴마크어, 사미어, 핀란드어 |

| 국교 | 노르웨이: 노르웨이 교회 (국교) 스웨덴: 스웨덴 교회 (국교) |

| 국가 | 스웨덴: 고대, 자유로운 북쪽 땅, 사실상 노르웨이: 노르웨이를 찬양하며 |

| 왕실 찬가 | 스웨덴: 국왕을 지켜주소서, 왕의 노래 |

| 화폐 | 스웨덴: 스웨덴 리크스달러(1873년까지), 스웨덴 크로나(1873년부터) 노르웨이: 노르웨이 스페시달러(1875년까지), 노르웨이 크로네(1875년부터) |

| 정치 | |

| 국왕 | 칼 13세(스웨덴)/칼 2세(노르웨이) (1814년–1818년) 칼 14세 요한(스웨덴)/칼 3세 요한(노르웨이) (1818년–1844년) 오스카르 1세(1844년–1859년) 칼 15세(스웨덴)/칼 4세(노르웨이) (1859년–1872년) 오스카르 2세(1872년–1905년) |

| 입법부 | 스웨덴 리크스다그, 노르웨이 스토르팅 |

| 역사 | |

| 주요 사건 | 킬 조약(1814년 1월 14일) 칼 13세의 노르웨이 국왕 선출 및 노르웨이 헌법 개정 (1814년 11월 4일) 스칸디나비아 통화 동맹(1875년 10월 16일) 연합 해체 (1905년 10월 26일) |

| 인구 | |

| 1820년 | 스웨덴 2,585,000명, 노르웨이 970,000명 |

| 1905년 | 스웨덴 5,260,000명, 노르웨이 2,300,000명 |

| 현재 | |

| 현재 국가 | 스웨덴, 노르웨이 |

2. 성립 배경

1805년, 스웨덴의 국왕 구스타브 4세는 자코뱅주의에 대한 반감으로 대프랑스 동맹에 가담했다. 그러나 1807년 틸지트 조약으로 나폴레옹의 프랑스와 러시아 제국이 동맹을 맺자, 스웨덴은 러시아의 공격을 받을 위기에 놓였다. 1809년, 프랑스의 동맹국인 덴마크마저 스웨덴에 선전포고를 하면서 스웨덴은 고립되었고, 결국 핀란드를 러시아에 빼앗겼다.[1]

이후 쿠데타로 구스타브 4세는 망명하고, 카를 14세가 섭정 겸 왕세자가 되어 권력을 잡았다. 그는 핀란드를 되찾기 위해 프랑스 편에 설 것인지, 노르웨이를 얻기 위해 영국 편에 설 것인지를 고민했다. 1812년 1월, 나폴레옹이 스웨덴령 포메라니아를 점령하자, 카를 14세는 러시아와 동맹을 맺었고, 1813년 3월에는 영국과도 동맹을 맺었다. 4월에는 프로이센과 동맹하여 덴마크를 포위했다.[2]

한편, 덴마크와 노르웨이는 칼마르 동맹 시기부터 밀접한 관계를 맺어왔다. 노르웨이는 명목상으로는 왕국이었지만, 실제로는 코펜하겐에서 덴마크 왕이 통치하는 속주와 같은 지위였다. 18세기 동안 노르웨이는 경제적으로 크게 성장했지만, 코펜하겐의 중앙 정부가 노르웨이의 이익보다 덴마크의 이익을 우선시한다고 여긴 노르웨이 엘리트들은 불만을 품기 시작했다. 이들 중 일부는 스웨덴을 더 자연스러운 파트너로 생각하고 스웨덴과 상업적, 정치적 접촉을 늘려나갔다.[3]

2. 1. 19세기 초 유럽 정세

1805년, 스웨덴의 국왕 구스타브 4세는 자코뱅주의에 대한 반감을 이유로 대프랑스 동맹에 가담했다. 그러나 1807년 틸지트 조약으로 나폴레옹의 프랑스와 러시아 제국이 동맹을 맺자, 러시아의 공격 위협에도 불구하고 구스타브 4세는 외교 노선을 바꾸지 않았다. 1809년, 프랑스의 동맹국인 덴마크마저 스웨덴에 선전포고하면서 스웨덴은 고립되었고, 핀란드를 러시아에 빼앗겼다. 이후 쿠데타로 구스타브 4세는 망명하고, 훗날 스웨덴-노르웨이 연합 왕국의 국왕이 되는 카를 14세가 섭정 겸 왕세자가 되어 권력을 장악했다.[1]새 왕세자 카를 14세는 핀란드를 되찾기 위해 프랑스 편에 설 것인지, 노르웨이를 얻기 위해 영국 편에 설 것인지 고민했다. 1812년 1월, 나폴레옹이 포메른을 점령하자, 카를 14세는 같은 해 4월 러시아와 동맹을 맺고, 1813년 3월에는 영국과도 동맹을 맺었다. 4월에는 프로이센 왕국과 동맹하여 덴마크를 포위했다.[2]

스웨덴과 덴마크-노르웨이는 나폴레옹 전쟁 동안 중립을 지키려 노력했고, 1800년 러시아 제국, 프로이센 왕국과 함께 무장 중립 동맹을 맺기도 했다. 덴마크-노르웨이는 1801년 제1차 코펜하겐 해전에서 영국에 패배한 후 동맹에서 탈퇴했지만, 중립 정책을 유지했다. 그러나 1801년 러시아 황제 파벨 1세가 암살되면서 동맹은 붕괴되었다.[3]

제2차 코펜하겐 해전 이후, 덴마크-노르웨이는 프랑스와 동맹을 맺을 수밖에 없었다. 영국 해군의 봉쇄로 덴마크와 노르웨이 간의 통신이 끊기자, 크리스티안 아우구스트 왕자가 이끄는 임시 노르웨이 정부가 크리스티아니아에 세워졌다. 1808년 스웨덴이 노르웨이를 침공했을 때, 크리스티안 아우구스트는 남부 노르웨이 군대를 지휘하여 스웨덴군을 격퇴하고, 군사 지휘관 및 임시 정부 지도자로서 큰 명성을 얻었다. 그의 명성은 스웨덴에서도 인정받아 1809년 구스타브 4세 아돌프 국왕 폐위 후 스웨덴 왕위 계승자로 선택되었다.[4]

1808년 러시아의 핀란드 침공으로 스웨덴은 양면 전쟁에 직면했고, 1809년 프레드릭스함 조약으로 핀란드 전체를 러시아에 넘겨주었다. 전쟁 수행에 대한 불만으로 1809년 구스타프 4세 국왕이 폐위되었다. 스웨덴 반란군은 노르웨이에서 큰 인기를 얻은 크리스티안 아우구스트 왕자를 왕위 계승자로 선택했다. 그는 1809년 스웨덴 왕세자로 선출되어 1810년 노르웨이를 떠났다. 1810년 그의 갑작스러운 죽음 이후, 스웨덴은 프랑스 원수 장 바티스트 베르나도트를 후계자로 선택했다.[5]

2. 2. 스웨덴의 핀란드 상실과 노르웨이 획득 시도

1805년, 스웨덴의 국왕 구스타브 4세는 자코뱅주의에 대한 반감을 이유로 대프랑스 동맹에 가담했다. 그러나 1807년 틸지트 조약으로 나폴레옹의 프랑스와 러시아가 동맹을 맺으면서, 스웨덴은 러시아의 공격을 받을 위기에 처했다. 그럼에도 구스타브 4세는 외교 노선을 바꾸지 않았고, 1809년에는 프랑스의 동맹국인 덴마크마저 스웨덴에 선전포고를 하면서 스웨덴은 고립되었고, 결국 핀란드를 러시아에 빼앗겼다.[1]이후 쿠데타로 구스타브 4세는 망명하고, 카를 14세가 섭정 겸 왕세자가 되어 권력을 잡았다. 그는 핀란드를 되찾기 위해 프랑스 편에 설 것인지, 노르웨이를 얻기 위해 영국 편에 설 것인지를 고민했다. 1812년 1월, 나폴레옹이 스웨덴령 포메라니아를 점령하자, 카를 14세는 러시아와 동맹을 맺었고, 1813년 3월에는 영국과도 동맹을 맺었다. 4월에는 프로이센과 동맹하여 덴마크를 포위했다.[2]

스웨덴의 왕세자 칼 요한의 주요 외교 목표는 노르웨이 획득이었다. 그는 핀란드에 대한 스웨덴의 주장을 포기하고 나폴레옹의 적들과 연합하여 이 목표를 추구했다.[11] 1812년, 그는 프랑스와 덴마크-노르웨이에 대항하여 러시아와 비밀리에 상트페테르부르크 조약을 체결했다.[11] 그의 외교 정책은 일부 스웨덴 정치인들 사이에서 비판을 받았지만,[11] 연합 왕국과 러시아는 칼 요한의 최우선 과제가 반나폴레옹 연합에 있다고 주장했다.[11] 영국은 노르웨이 문제에 대한 지원을 꺼렸으나, 칼 요한의 약속 이후 스톡홀름 조약을 통해 노르웨이와 스웨덴의 연합을 지지했다.[11] 몇 주 후, 러시아도 같은 보장을 했고, 4월에는 프로이센도 노르웨이를 약속했다.[11] 스웨덴은 제6차 대프랑스 동맹에 가입하고 1813년 3월 24일 프랑스와 덴마크-노르웨이에 전쟁을 선포했다.[11]

프랑스 황제 나폴레옹 1세는 베르나도트(왕세자 칼 요한)의 태도를 의심했지만, 초기에는 베르나도트가 나폴레옹의 명령을 따랐다.[14] 1810년 11월 13일, 프랑스의 압력으로 스웨덴 정부는 영국에 선전 포고를 했지만, 동시에 영국 정부에는 스웨덴이 자유롭게 움직일 수 없다는 것을 비밀리에 알렸다.[14] 그러나 나폴레옹의 요구는 점차 과도해졌고, 1812년 프랑스 군의 포메라니아 점령으로 이어졌다.[14] 스웨덴 정부는 1812년 4월 5일, 러시아의 알렉산드르 1세와 상트페테르부르크 비밀 조약을 체결하여 스웨덴의 노르웨이 획득을 승인받았다.[14]

외레브로 의회(1812년 4월-8월)에서 스웨덴은 일반 징병제를 도입했고, 왕세자는 그의 정책을 실행할 수 있게 되었다.[15] 1812년 5월, 왕세자는 러시아와 오스만 제국 간의 평화 조정을 진행했고(부쿠레슈티 조약), 7월 18일에는 영국, 러시아, 스웨덴 간의 강화 조약이 체결되었다.[15]

이 두 조약은 나폴레옹에 대항하는 새로운 연합의 초석이 되었고, 1812년 러시아 원정이 발발하면서 1812년 8월 30일 오보(투르쿠)에서 알렉산드르 1세와 왕세자 칼 요한의 회의에서 비준되었다.[15]

2. 3. 덴마크-노르웨이 연합의 상황

덴마크와 노르웨이는 칼마르 동맹 시기부터 밀접한 관계였다. 노르웨이는 명목상으로는 왕국이었지만, 실제로는 코펜하겐에서 덴마크 왕이 통치하는 속주와 같은 지위였다. 1660년 절대주의가 확립되면서 중앙 집권적인 형태의 정부가 수립되었지만, 노르웨이는 자체 법률, 군대, 주화를 유지했다. 후대 역사가들은 이 연합 왕국을 덴마크-노르웨이라고 부른다.18세기 동안 노르웨이는 경제적으로 크게 성장했고, 특히 그레이트 브리튼 왕국을 주요 시장으로 하는 판자 수출이 호황을 누렸다. 크리스티아니아 지역의 제재소 소유주와 목재 상인들은 막대한 부를 축적하며 엘리트 그룹을 형성했고, 이들은 코펜하겐의 중앙 정부가 노르웨이의 이익보다 덴마크의 이익을 우선시한다고 여기며 불만을 품기 시작했다. 이들은 은행 및 대학교와 같은 중요한 국가 기관 설립에 대한 노르웨이의 요구를 덴마크 정부가 거부하자 더욱 반발했다. "목재 귀족"이라 불린 이들 중 일부는 스웨덴을 더 자연스러운 파트너로 생각하고 스웨덴과 상업적, 정치적 접촉을 늘려나갔다. 1800년경, 많은 저명한 노르웨이인들은 덴마크로부터의 분리를 은밀히 선호했는데, 그들의 비공식적 지도자는 헤르만 베델-야를스베르 백작이었다.[3]

3. 동군연합의 성립

나폴레옹 전쟁 참전을 요구하는 동맹국들의 압력으로 카를 14세는 덴마크 공격을 미루었다. 1813년 5월, 스웨덴군은 북독일에 상륙했으나, 카를 14세의 전략으로 프로이센군이 나폴레옹군과의 전투를 전담했다.

1813년 10월, 라이프치히 전투 승리로 나폴레옹 몰락이 확실해지자, 카를 14세는 덴마크를 공격하여 프레데리크 6세에게 킬 조약을 강요, 노르웨이를 획득했다.

1814년 5월, 노르웨이 의회는 노르웨이 헌법을 채택하고 킬 조약을 거부했다. 카를 14세는 노르웨이를 공격했고, 모스 협정을 통해 노르웨이는 독자적인 헌법을 유지하며 카를 14세를 국왕으로 하는 스웨덴과의 동군연합을 수립했다. 이로써 크리스티안 프레데리크의 노르웨이 왕국은 해체되고 스웨덴-노르웨이 연합왕국이 성립되었다. 빈 회의에서 스웨덴-노르웨이 연합왕국은 승인되었다.

3. 1. 킬 조약 (1814년)

1813년 10월 라이프치히 전투에서 나폴레옹이 몰락하자, 카를 14세는 덴마크를 공격하여 프레데리크 6세와 킬 조약을 체결했다. 이 조약으로 스웨덴은 노르웨이를 획득했다. 1814년 1월 7일, 스웨덴, 러시아, 독일 군대에 의해 프레데리크 6세는 유틀란트 점령을 막기 위해 노르웨이를 스웨덴에 양도하기로 합의했다.[1]1월 14일 킬 조약이 공식화되었고, 덴마크는 페로 제도, 아이슬란드, 그린란드의 노르웨이 영유권을 유지하기 위해 협상했다. 조약 4조는 노르웨이가 스웨덴 왕국이 아닌 "스웨덴 국왕"에게 양도된다고 명시했다.[1] 영국은 덴마크에 대한 전면적인 침략을 피하기 위해 협상 당사자들에게 합의를 종용했다. 베르나도트는 프로이센, 오스트리아, 영국에 감사를 표하고, 평화 협상에서 러시아의 역할을 인정하며, 북유럽의 안정을 예상했다. 1월 18일, 덴마크 국왕은 노르웨이 국민에게 서한을 보내 충성 맹세를 해제했다.[1]

그러나 노르웨이에서는 크리스티안 프레데리크가 반란을 주도하여 덴마크와의 연합 유지를 시도했다. 표면적으로는 킬 조약 준수를 위해 노력했지만, 실제로는 독립 정부를 수립하려 했다. 1월 30일, 그는 노르웨이 고문들과 상의하여 자신이 노르웨이의 정당한 왕이며, 노르웨이는 자결권이 있다고 주장했다.[1]

2월 2일, 노르웨이 국민들은 자국 영토가 스웨덴에 양도되었다는 소식에 분노하며 독립을 열망했다. 스웨덴 왕세자 베르나도트는 노르웨이를 점령하고 곡물 금수 조치를 유지하겠다고 위협했다.[1]

2월 10일, 크리스티안 프레데리크는 에이즈볼에서 회의를 열고 스웨덴에 저항하고 노르웨이 왕위를 주장하려 했다. 그러나 그의 조언자들은 노르웨이 독립 주장이 자결의 원칙에 기초해야 한다고 설득했다. 2월 19일, 크리스티안 프레데리크는 스스로 노르웨이 섭정을 선포했다.[1]

스웨덴 정부는 크리스티안 프레데리크에게 사절단을 보내 반란이 킬 조약을 위반한다고 경고했다. 크리스티안 프레데리크는 유럽 정부에 자신이 킬 조약을 뒤집으려는 덴마크의 음모를 주도하는 것이 아니며, 노르웨이의 자결 의지를 반영한다고 확신시켰다.[1]

카르스텐 앙케르는 영국의 지원을 받기 위해 런던으로 파견되었으나, 리버풀 경 총리에 의해 거부되었다. 그러나 그는 영국 의회에서 노르웨이의 대의를 설득하려 노력했다.[1]

3. 2. 노르웨이의 독립 시도와 헌법 제정

1814년 5월, 노르웨이 의회는 자유주의적 헌법인 노르웨이 헌법 채택을 의결하고 킬 조약을 거부했다. 당시 노르웨이 부왕이었던 크리스티안 프레데리크 세자는 노르웨이의 반란을 주도하여 국가 통합과 덴마크와의 연합 유지를 목표로 했다.[1] 그는 자신이 정당한 노르웨이 왕위 계승자이며, 독립 정부의 수장이라고 주장했다.[1] 1월 30일, 크리스티안 프레데리크는 노르웨이 고문들과 상의하여 프레데리크 왕이 왕위 상속 포기 권한이 없으며, 노르웨이는 자결권을 가진다고 주장하며 독립 운동의 기반을 마련했다.[1]

2월 2일, 노르웨이 국민들은 자국 영토가 스웨덴에 양도되었다는 소식에 분노하며 독립을 열망했다.[2] 2월 10일, 크리스티안 프레데리크는 카르스텐 앙케르의 에이즈볼 저택에서 노르웨이 인사들을 초청하여 회의를 열고, 스웨덴에 저항하고 자신의 왕위 계승을 주장했다.[3] 그의 조언자들은 노르웨이 독립 주장이 자결권에 기초해야 하며, 그가 당분간 섭정 역할을 해야 한다고 설득했다.[3] 2월 19일, 크리스티아니아로 돌아온 크리스티안 프레데리크는 스스로 노르웨이 섭정을 선포하고, 2월 25일에 모든 교회가 노르웨이 독립에 충성을 맹세하고 4월 10일에 에이즈볼에서 소집될 헌법 의회 대표를 선출하도록 명령했다.[3]

3월 초, 크리스티안 프레데리크는 내각과 5개의 정부 부서를 조직했지만, 모든 의사 결정 권한은 자신이 유지했다.[4] 베델-야를스베르크 백작은 노르웨이 귀족 중 가장 저명한 인물로, 크리스티안 프레데리크의 봉기 동안 덴마크에서 식량 공급을 조직했다.[5] 3월에 도착한 그는 섭정에게 위험한 게임을 하고 있다고 경고했지만, 자신은 스웨덴과 공모했다는 비난을 받았다.[5]

4월 초, 유럽 열강은 노르웨이 독립 운동을 인정하지 않았지만, 전면적인 대결에서 스웨덴 편을 들 의향이 없다는 조짐을 보였다.[6] 헌법 제정 회의가 다가오면서 독립 운동은 더욱 강해졌다.[6]

3. 3. 스웨덴-노르웨이 전쟁 (1814년)

1813년 10월 라이프치히 전투에서 나폴레옹이 패배하자, 스웨덴의 카를 14세는 덴마크를 공격하여 킬 조약을 체결하고 노르웨이를 차지했다. 1814년 5월, 노르웨이 의회는 노르웨이 헌법을 채택하고 킬 조약을 거부하며 독립을 선언했다.[1]이에 카를 14세는 노르웨이를 침공했다. 7월 27일, 스웨덴 함대가 Hvaler 섬을 점령하면서 양국은 전쟁 상태에 돌입했고, 7월 29일 스웨덴군이 노르웨이를 침공했다.[1] 짧은 전쟁 후 노르웨이는 패배했지만, 모스 협정을 통해 노르웨이는 독자적인 헌법을 유지하고 카를 14세를 국왕으로 하는 동군연합을 이루게 되었다. 이로써 크리스티안 프레데리크의 노르웨이 왕국은 해체되고 스웨덴-노르웨이 연합왕국이 성립되었다.[1]

3. 4. 모스 협정 (1814년)

1814년 8월 14일, 스웨덴과 노르웨이는 모스 협정을 체결하여 전쟁을 종식시켰다.[14] 이 협정으로 노르웨이는 스웨덴과의 동군연합을 받아들였으나, 노르웨이 헌법과 의회는 존중받았다.[14] 크리스티안 프레데리크는 노르웨이 왕위를 포기했고, 스웨덴 국왕 칼 13세가 노르웨이 국왕을 겸하게 되었다.[14]4. 동군연합 시기 (1814년-1905년)

1814년 노르웨이는 덴마크로부터 독립을 선언하고 헌법을 제정했지만, 스웨덴과의 전쟁에서 패배한 후 스웨덴과의 동군연합을 맺게 되었다.

1818년 2월 5일, 칼 13세가 사망하고 칼 14세 요한이 즉위하면서 베르나도트 왕조가 시작되었다. 칼 14세 요한은 예타 운하 건설에 2400만스웨덴 크로나를 투입하는 등 국가 발전에 힘썼다. 그의 통치 기간 동안 스웨덴의 대외 채무는 감소하고 국내 채무는 크게 줄었으며, 예산은 70만스웨덴 크로나 흑자를 기록했다. 그러나 특권 계급 중심의 낡은 의회는 개혁이 필요했고, 1840년 의회 개혁 문제가 제기되었지만 국왕과 귀족의 반대로 무산되었다. 칼 14세는 대외적으로 러시아와의 평화 정책을 유지했다.[5]

칼 요한은 즉위 후 두 나라를 통합하고 행정 권력을 강화하려 했으나, 노르웨이 스토르팅의 반대에 부딪혔다. 1821년, 그는 절대적 거부권, 각료에 대한 권한 확대 등을 포함한 헌법 개정안을 제안했지만 거부되었다. 또한 노르웨이에 새로운 세습 귀족을 만들려는 시도 역시 반발을 샀다.

칼 요한 통치 초기의 주요 갈등은 덴마크-노르웨이 국채 문제였다. 노르웨이는 덴마크에 지불해야 할 의 지불을 연기하거나 줄이려 했고, 이는 국왕과 노르웨이 정부 간의 갈등을 야기했다. 이 문제로 인해 1821년 재무 장관 베델-야를스베르 백작과 총리 페데르 앙케르가 사임했다.

노르웨이 정치인들은 왕권 확대나 스웨덴과의 긴밀한 관계를 반대하며 헌법적 보수주의 정책을 고수하고 지역 자치를 선호했다. 그러나 시간이 지나면서 칼 요한의 수용적인 태도는 그의 인기를 높였다. 1839년 스웨덴과 노르웨이 합동 연합 위원회가 구성되어 양국 간의 논쟁 문제를 해결하려 했다.

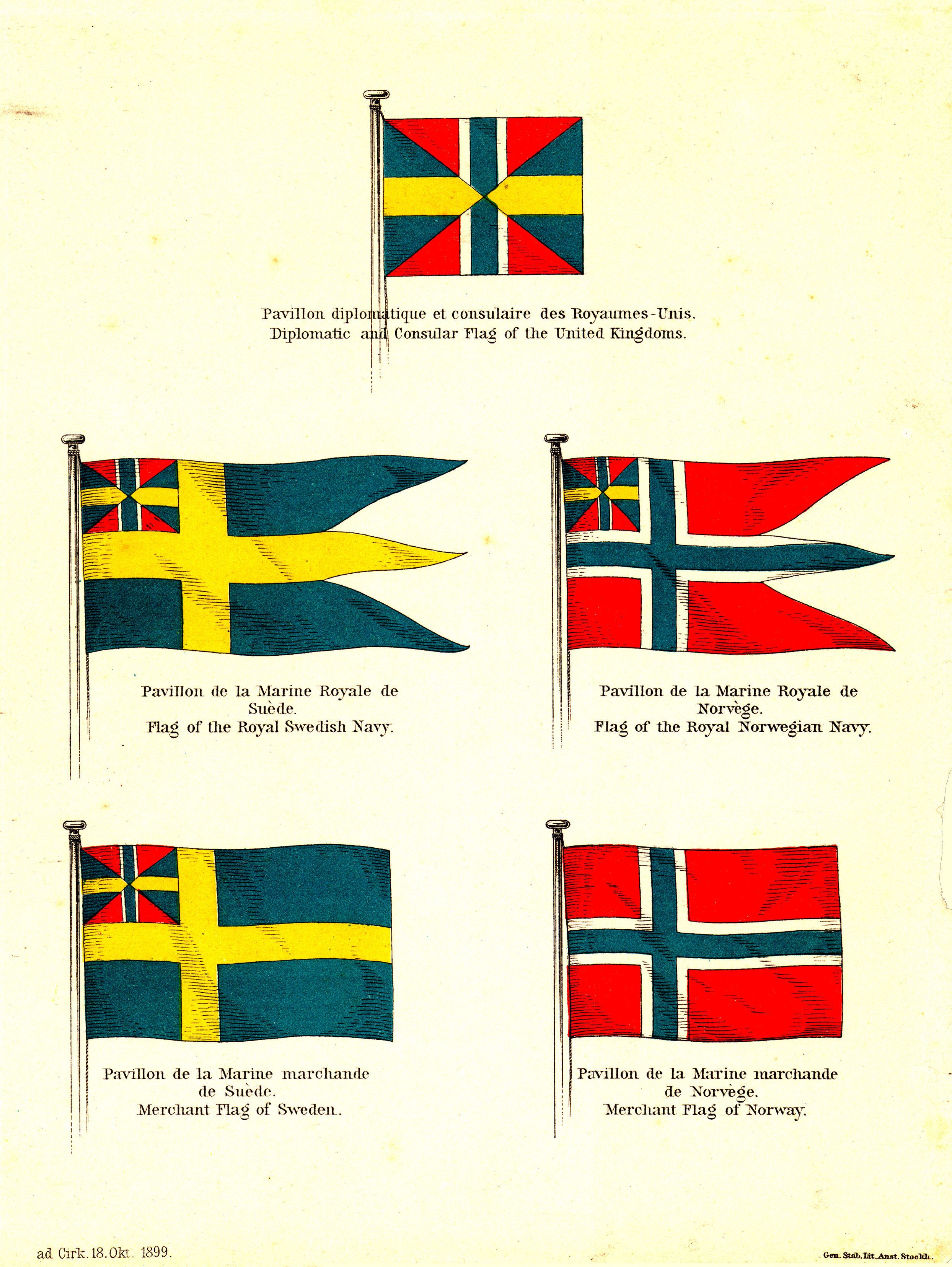

국가 상징(국기, 문장, 왕실 칭호, 5월 17일 국경일 기념 문제 등)을 둘러싼 갈등도 있었다.[8] 칼 요한은 5월 17일 기념을 반대했지만, 1829년 광장 전투 이후 결국 승인해야 했다. 오스카르 1세는 1844년 즉위 후 "노르웨이와 스웨덴의 국왕" 칭호를 사용하고, 양국의 국기 색상을 동등하게 배합한 연합 표식을 국기에 배치하는 등 노르웨이의 요구를 수용했다.[8]

스칸디나비아주의는 19세기 중반 스웨덴-노르웨이 연합 파트너 간의 화해에 기여했다.[9] 스칸디나비아주의는 스칸디나비아 국가들의 공통된 유산을 바탕으로 통일을 추구하는 사상이었다.[9] 오스카르 1세 즉위 후 덴마크와의 관계가 개선되면서 지지를 얻었다.[9] 1848년 덴마크-프로이센 전쟁 때 오스카르 1세는 지원을 제안했지만, 1864년 덴마크-독일 전쟁에서 스웨덴과 노르웨이 정부가 군사 지원 약속을 철회하면서 스칸디나비아주의 운동은 타격을 입었다.[9]

4. 1. 연합의 구조와 특징

스웨덴-노르웨이 연합은 모스 협약에 명시된 조건, 개정된 노르웨이 헌법, 그리고 연합법에 기반하여 킬 조약에서 의도했던 것보다 노르웨이에 더 많은 독립을 보장했다.[5] 겉으로는 노르웨이가 자발적으로 연합에 가입한 것처럼 보였지만, 많은 스웨덴인들은 노르웨이를 열등한 파트너이자 전쟁의 전리품으로 여겼다.[5]

법적으로 노르웨이는 독립적인 입헌 군주국의 지위를 가졌으며, 이전 400년 이상 누렸던 것보다 더 많은 내부적 독립을 누렸다.[5] 스웨덴과 공동 군주와 공동 외교 정책을 공유했지만, 다른 모든 부처와 정부 기관은 각 국가와 분리되어 있었다.[5] 노르웨이는 자체 군대, 해군 및 재무부를 가지고 있었다.[5] 외무부는 국왕에게 직접 종속되었는데, 이는 1814년 5월 17일 노르웨이 헌법에 이미 명시된 내용이었다.[5] 예상치 못한 결과는 외교 정책이 스웨덴 내각에서 결정되고 스웨덴 외무부에서 수행되었다는 것이다.[5] 외교 정책 문제가 내각 회의에서 논의될 때 노르웨이 입장을 변호할 수 있는 유일한 노르웨이인은 총리였다.[5] 스웨덴 의회는 외교 정책에 간접적으로 영향을 미칠 수 있었지만, 노르웨이 스토르팅에는 영향을 미칠 수 없었다.[5] 해외 대표는 스웨덴 정부에 의해 임명되었고 대부분 스웨덴인으로 구성되었기 때문에, 연합은 종종 외국인들에게 두 개의 주권 국가가 아닌 단일 국가처럼 기능하는 것으로 비춰졌다.[5] 그러나 시간이 지남에 따라 연합을 "스웨덴"이라고 지칭하는 것은 드물어졌고, 대신 "스웨덴과 노르웨이"로 함께 언급하는 것이 일반화되었다.[5]

노르웨이 헌법에 따르면, 국왕은 자신의 내각을 임명해야 했다.[5] 국왕은 대부분 스톡홀름에 거주했기 때문에 총리가 이끄는 내각의 일부가 두 명의 장관과 함께 그곳에 있어야 했다.[5] 초대 총리는 페데르 안케르였다.[5] 노르웨이 정부는 스톡홀름 내각의 거주지이자 노르웨이의 비공식적인 "대사관" 역할을 했던 ''페클린스카 후세트''를 얻었다.[5] 크리스티아니아에 기반을 둔 다른 6명의 장관은 각 정부 부서를 담당했다.[5] 국왕이 부재할 경우, 크리스티아니아 내각 회의는 국왕의 대리인으로 임명된 총독(''스타트홀더'')이 주재했다.[5] 이 직책을 처음 맡은 사람은 한스 헨릭 폰 에센 백작이었다.[7]

다음 총독들도 스웨덴인이었고, 연합의 첫 15년 동안 이러한 일관된 정책은 노르웨이에서 불만을 샀다.[5] 1829년부터 총독은 노르웨이인이었고, 이 직책은 1856년 이후 공석으로 남겨졌으며, 마침내 1873년에 폐지되었다.[5]

연합의 중요한 특징은 노르웨이가 스웨덴보다 더 민주적인 헌법을 가지고 있었다는 것이다.[6] 1814년 노르웨이 헌법은 삼권 분립 원칙을 행정부, 입법부, 사법부 사이에 더 엄격하게 준수했다.[6] 노르웨이는 유럽의 다른 어떤 입법부보다 더 많은 권한을 가진 수정된 단원제 입법부를 가지고 있었다.[6] 반면에 스웨덴의 국왕은 거의 독재자였다.[6] 1809년 정부 통치 규정은 "국왕만이 왕국을 통치한다"고 명확히 명시했다.[6] 사회적으로 더 계층화된 스웨덴보다 더 많은 (남성) 시민(약 40%)이 노르웨이에서 투표할 권리를 가졌다.[6]

4. 2. 연합 시기의 주요 사건 및 갈등

모스 조약에 명시된 연합 조건, 개정된 노르웨이 헌법, 그리고 연합법은 킬 조약에서 의도했던 것보다 노르웨이에 더 많은 독립을 보장했다.[7] 겉으로는 노르웨이가 자발적으로 연합에 가입했고 스웨덴의 우월성을 완강히 부인했지만, 많은 스웨덴인들은 노르웨이를 열등한 파트너이자 전쟁의 전리품으로 여겼다.[7]법적으로 노르웨이는 독립적인 입헌 군주국의 지위를 가졌으며, 400년 이상 누렸던 것보다 더 많은 내부적 독립을 누렸다.[7] 스웨덴과 공동 군주 및 공동 외교 정책을 공유했지만, 다른 모든 부처와 정부 기관은 각 국가와 분리되어 있었다.[7] 노르웨이는 자체 군대, 해군 및 재무부를 가지고 있었다.[7] 외무부는 왕에게 직접 종속되었으며, 이는 1814년 5월 17일 노르웨이 헌법에 이미 명시된 내용이었다.[7] 예상치 못한 결과는 외교 정책이 스웨덴 내각에서 결정되고 스웨덴 외무부에서 수행되었다는 것이다.[7] 외교 정책 문제가 내각 회의에서 논의될 때 노르웨이 입장을 변호할 수 있는 유일한 노르웨이인은 총리였다.[7] 스웨덴 의회는 외교 정책에 간접적으로 영향을 미칠 수 있었지만 노르웨이 스토르팅에는 영향을 미칠 수 없었다.[7] 해외 대표는 스웨덴 정부에 의해 임명되었고 대부분 스웨덴인으로 구성되었기 때문에, 연합은 종종 외국인들에게 두 개의 주권 국가가 아닌 단일 국가처럼 기능하는 것으로 비춰졌다.[7] 그러나 시간이 지남에 따라 연합을 "스웨덴"이라고 지칭하는 것은 드물어졌고, 대신 "스웨덴과 노르웨이"로 함께 언급하는 것이 일반화되었다.[7]

노르웨이 헌법에 따르면, 국왕은 자신의 내각을 임명해야 했다.[7] 국왕은 대부분 스톡홀름에 거주했기 때문에 총리가 이끄는 내각의 일부가 두 명의 장관과 함께 그곳에 있어야 했다.[7] 초대 총리는 헌법을 제정하는 노르웨이인들 사이에서 두각을 나타냈고 연합을 공개적으로 지지했던 페데르 안케르였다.[7] 노르웨이 정부는 스톡홀름 내각의 거주지이자 노르웨이의 비공식적인 "대사관" 역할을 했던 타운 하우스인 ''페클린스카 후세트''를 얻었다.[7] 크리스티아니아에 기반을 둔 다른 6명의 장관은 각 정부 부서를 담당했다.[7] 국왕이 부재할 경우, 크리스티아니아 내각 회의는 국왕의 대리인으로 임명된 총독(''스타트홀더'')이 주재했다.[7] 이 직책을 처음 맡은 사람은 킬 조약 체결 당시 예상되는 스웨덴 점령이 효력을 발휘했을 때 이미 노르웨이 총독으로 임명되었던 한스 헨릭 폰 에센 백작이었다.[7]

다음 총독들도 스웨덴인이었고, 연합의 첫 15년 동안 이러한 일관된 정책은 노르웨이에서 불만을 샀다.[7] 1829년부터 총독은 노르웨이인이었고, 이 직책은 1856년 이후 공석으로 남겨졌으며, 마침내 1873년에 폐지되었다.[7]

1818년 칼 요한이 즉위한 후, 그는 두 나라를 더 가깝게 만들고 행정 권력을 강화하려고 노력했다. 이러한 노력은 대부분 노르웨이 스토르팅의 반대에 부딪혔다. 1821년, 국왕은 절대적인 거부권, 각료에 대한 광범위한 권한, 칙령으로 통치할 권리, 스토르팅에 대한 통제를 확대하는 헌법 개정안을 제안했다. 또 다른 도발은 노르웨이에 새로운 세습 귀족을 만들려는 그의 노력이었다. 그는 스토르팅 회의 중에 크리스티아니아 근처에서 군사 훈련을 배치하여 스토르팅에 압력을 가했다. 그럼에도 불구하고, 그의 모든 제안은 철저하게 고려된 후 거부되었다. 1824년 다음 스토르팅에서도 똑같이 부정적으로 받아들여졌고, 연장된 거부권 문제를 제외하고는 보류되었다. 그 요구는 국왕 재위 기간 동안 매번 스토르팅에 반복적으로 제출되었지만 소용없었다.

칼 요한 통치 초기에 가장 논란이 되었던 정치적 문제는 덴마크-노르웨이의 국채를 어떻게 해결할 것인가 하는 문제였다. 가난한 노르웨이 정부는 덴마크에 지불하기로 합의한 300만 스페시달러의 지불을 연기하거나 줄이려고 했다. 이는 국왕과 노르웨이 정부 사이에 격렬한 갈등을 초래했다. 비록 국채는 결국 외국 차관으로 지불되었지만, 이로 인해 야기된 불화는 1821년 베델-야를스베르 백작이 재무 장관직에서 사임하게 만들었다. 그의 장인이자 총리인 페데르 앙케르도 곧 국왕의 불신을 느꼈기 때문에 사임했다.

노르웨이 정치인들의 모든 왕실 제안에 대한 답변은 엄격한 ''헌법적 보수주의'' 정책 준수였으며, 왕실 권력을 확대하거나 스웨덴과의 더 긴밀한 관계 및 궁극적인 ''합병''으로 이어질 수 있는 개정을 일관되게 반대하고 대신 지역 자치를 선호했다.

이 초기 시대의 차이점과 불신은 점차 덜 두드러졌고, 칼 요한의 점점 더 수용적인 태도는 그를 더 인기 있게 만들었다. 1838년 가을 스톡홀름에서 폭동이 일어난 후, 국왕은 크리스티아니아가 더 유쾌하다고 느꼈고, 그곳에 머무는 동안 여러 요구에 동의했다. 1839년 1월 30일 스웨덴과 노르웨이 내각의 합동 회의에서, 양국에서 각각 4명으로 구성된 연합 위원회가 구성되어 양국 간의 논쟁 문제를 해결했다. 1839년 스토르팅이 그의 앞에서 소집되었을 때, 그는 정치인들과 대중으로부터 큰 애정을 받았다.

또 다른 논쟁거리는 국기, 문장, 왕실 칭호, 그리고 5월 17일을 국경일로 기념하는 문제와 같은 국가 상징의 문제였다.[8] 칼 요한은 5월 17일 헌법 공표를 강력히 반대했는데, 그는 그것이 크리스티안 프레데리크의 선출을 축하하는 것으로 의심했다.[8] 대신, 그는 연합이 수립된 날이기도 한 11월 4일의 수정된 헌법을 기념하도록 장려했지만 성공하지 못했다.[8] 이 갈등은 1829년 5월 17일 크리스티아니아에서 벌어진 광장 전투(torvslaget)로 절정에 달했는데, 평화로운 기념 행사가 시위로 확대되었고 경찰서장은 폭동 진압법을 읽고 군중에게 해산을 명령했다. 결국 육군과 기병대가 투입되어 폭력으로 질서를 회복했다. 이 도발에 대한 대중의 항의가 너무 커서 국왕은 그때부터 국경일 기념을 승인해야 했다.

킬 조약 직후, 스웨덴은 더 큰 노르웨이 문장에 스웨덴 문장을 포함시켰다.[8] 노르웨이인들은 마치 노르웨이가 스웨덴의 필수적인 부분인 것처럼 스웨덴 동전과 정부 문서에도 이를 표시한 것에 대해 불쾌하게 생각했다.[8] 그들은 또한 1819년까지 노르웨이 동전에 새겨진 국왕의 칭호가 "스웨덴과 노르웨이의 국왕"이었다는 사실에 분개했다.[8] 이러한 모든 문제는 오스카르 1세가 1844년에 즉위한 후 해결되었다.[8] 그는 즉시 노르웨이 문제와 관련된 모든 문서에서 "노르웨이와 스웨덴의 국왕"이라는 칭호를 사용하기 시작했다.[8] 국기와 문장에 관한 공동 위원회의 제안은 양국에서 시행되었다.[8] 두 나라의 국기에 있는 정부에 두 나라의 국기 색상을 동등하게 배합한 연합 표식이 배치되었다.[8] 두 나라는 분리되었지만 병렬적인 국기 체계를 획득하여 평등함을 분명히 나타냈다.[8] 노르웨이인들은 이전의 공동 군기 및 해군 기가 분리된 국기로 대체된 것을 기뻐했다.[8] 노르웨이 문장은 스웨덴의 더 큰 문장에서 제거되었고, 공동 연합 및 왕실 문장은 왕가, 외교부, 그리고 양국과 관련된 문서에만 사용하도록 만들어졌다.[8] 연합 문장의 중요한 세부 사항은 두 개의 왕관이 방패 위에 놓여 두 개의 주권 왕국 간의 연합임을 보여준다는 것이다.[8]

4. 3. 스칸디나비아주의

스칸디나비아주의는 19세기 중반에 절정에 달했으며, 스웨덴-노르웨이 연합 파트너 간의 화해를 증진하는 데 기여했다.[9] 스칸디나비아주의는 스칸디나비아 국가들의 공통된 언어적, 정치적, 문화적 유산을 바탕으로 스칸디나비아를 통일된 지역 또는 단일 국가로 보는 사상이었다.[9] 1840년대 덴마크와 스웨덴 대학생들에 의해 시작된 이 운동은 초기에는 양국의 정치 기득권층으로부터 의심을 받았으나, 1844년 오스카르 1세가 스웨덴과 노르웨이의 왕이 되면서 덴마크와의 관계가 개선되고 지지를 얻기 시작했다.[9] 노르웨이 학생들은 1845년에 합류하여 각 국가를 번갈아 가며 연례 회의를 개최했다.[9]1848년 덴마크와 프로이센 간의 전쟁 동안, 오스카르 1세는 노르웨이-스웨덴 원정군의 형태로 지원을 제안했지만, 이 군대는 실제 전투에 참여하지는 않았다.[9] 스칸디나비아주의 운동은 1864년 슐레스비히 공국을 둘러싼 두 번째 덴마크-독일 전쟁 이후, 스웨덴과 노르웨이 정부가 내각과 상의 없이 덴마크 왕에게 제공했던 군사 지원 약속을 칼 15세가 철회하도록 강요하면서 큰 타격을 입었다.[9]

5. 동군연합의 해체

1905년, 노르웨이에서 독립 움직임이 강하게 일어났다. 이를 저지할 수 없음을 알게 된 연합 왕국의 국왕 오스카르 2세는 노르웨이 왕권을 포기했다. 노르웨이 의회는 덴마크 국왕의 차남 카를 공을 군주로 선출하여 호콘 7세로 추대함으로써 독립된 군주국을 수립했다.

1905년 5월 23일, 스토르팅(노르웨이 의회)은 노르웨이 영사 분리 설립에 대한 제안을 통과시켰다. 오스카르 2세 국왕은 이에 거부권을 행사했고, 노르웨이 내각은 사임 의사를 밝혔다. 그러나 국왕은 사임을 수리하지 않았고, 이에 내각은 6월 7일 스토르팅에 총사퇴를 제안했다. 스토르팅은 국왕이 새 정부를 구성할 수 없으므로 "노르웨이 국왕으로서의 역할"을 중단했다고 선언하고, 왕권이 "효력을 잃었다"고 명시하며 내각에 임시 정부 역할을 위임했다.

스웨덴은 이러한 노르웨이의 일방적인 조치에 강력하게 반발했다. 오스카르 2세는 항의와 함께 6월 20일 릭스다그(스웨덴 의회) 임시 회의를 소집하여 대응책을 논의했다. 릭스다그는 노르웨이가 국민투표를 통해 연합 해체 의사를 표명하면 협상할 의향이 있다고 선언하고, 1억 크로나의 예산을 승인했다. 노르웨이는 프랑스로부터 차관을 도입하며 대응했다.

8월 13일 노르웨이에서 실시된 국민투표에서 99.9%가 넘는 압도적인 찬성으로 연합 해체가 결정되었다. 이후 8월 31일 칼스타드에서 양국 대표 간 협상이 시작되었다. 협상은 일시 중단되기도 했으나, 9월 23일 합의가 이루어졌다. 주요 내용은 다음과 같다.

양국 의회는 10월 16일 합의를 비준하고 연합 조약을 폐지했다. 10월 26일, 오스카르 2세는 노르웨이 왕위에 대한 권리를 포기하고 노르웨이의 독립을 승인했다.[1] 스토르팅은 오스카르 2세에게 베르나도트가 왕자를 노르웨이 왕위에 오르게 할 것을 요청했으나 거절당했다. 이후 1905년 노르웨이 군주제 국민투표를 통해 덴마크의 칼 왕자가 호콘 7세로 즉위했다.

5. 1. 연합 해체의 배경

19세기 후반, 노르웨이의 상선대는 급격히 성장하여 세계 최대 규모 중 하나가 되었고, 국가 경제의 중요한 부분이 되었다. 이에 따라 노르웨이는 해운 및 국외의 국익을 보호하기 위해 별도의 영사가 필요하다는 인식이 커졌다. 별도의 영사를 요구하는 것은 연합에 대한 불만이 커지고 있음을 보여주는 상징적인 방식이기도 했다.[14]노르웨이에서는 헌법 문제에 대한 갈등으로 1884년 의원내각제가 사실상 채택되었다. 이는 크리스티안 아우구스트 셀머의 보수 내각에 대한 탄핵 절차 이후에 이루어졌다. 요한 스베르드루프의 새로운 자유주의 정부는 국왕 오스카 2세에 의해 마지못해 출범했다. 이 정부는 보통 선거 확대, 징병제 등 중요한 개혁을 시행했다. 두 반대 그룹은 1884년에 공식적인 정당을 결성했는데, 연합 해체를 원하는 자유주의자들을 위한 '벤스터'(좌파)와 두 개의 동등한 국가의 연합을 유지하려는 보수주의자들을 위한 '호이르'(우파)가 그것이다.

자유주의자들은 모든 남성에 대한 보통 선거와 별도의 노르웨이 외교 부서를 공약으로 내세워 1891년 선거에서 압승을 거두었다. 새로운 요하네스 스틴 정부는 첫 번째 단계로 별도의 영사 서비스를 제안했고, 스웨덴과의 협상이 시작되었으나 국왕의 반대로 인해 여러 차례 내각 위기가 발생했다. 결국 1895년에 프란시스 하게루프가 총리로 있는 연립 정부가 구성되었다. 그해에 각국에서 7명씩 총 14명으로 구성된 세 번째 연합 위원회가 임명되었지만, 중요한 문제에 대해 합의를 이루지 못하고 1898년에 해산되었다. 군사적으로 우월한 스웨덴의 무력 시위에 직면하여 노르웨이는 1895년에 별도의 영사 요구를 철회해야 했다. 이 후퇴는 정부에게 군대가 너무 오랫동안 소홀히 되었다는 확신을 주었고, 급속한 재무장이 시작되었다. 영국으로부터 4척의 전열함이 주문되었고, 국경 요새가 건설되었다.

1895년 스웨덴 정부는 양국 간 통상 조약(1874년)이 1897년 7월에 만료될 것이라고 노르웨이에 통보했다. 스웨덴이 보호 무역주의로 돌아가자 노르웨이도 관세를 인상했고, 그 결과 국경을 넘는 무역이 상당히 감소했다. 1900년 릭스다그 신규 선거에서는 스웨덴 국민이 극보수적인 "애국" 정당을 따르지 않는다는 것이 분명해졌다. 한편, 예테보리 대학교의 전 교수 E. 칼슨은 약 90명의 의원으로 구성된 자유주의 및 급진주의 정당을 결성했는데, 이들은 선거권 확대와 더불어 외교 문제에서 노르웨이와 스웨덴의 완전한 평등을 옹호했다. 같은 해 확대된 선거권을 가진 노르웨이 선거는 자유주의자(벤스터)에게 별도의 외교 서비스와 별도의 영사 프로그램을 위한 압도적인 다수를 안겨주었다.

1902년, 노르웨이를 위한 별도의 영사에 대한 문제가 다시 제기되었다. 1902년 외무 장관 라게르하임은 공동 국무 회의에서 공동 외무부를 유지하면서 별도의 영사 서비스를 제안했다. 노르웨이 정부는 이 문제를 고려하기 위한 또 다른 공동 위원회 임명에 동의했다. 이러한 협상의 결과는 1903년 3월 24일의 "공동 성명"에서 발표되었다. 이 성명은 별도의 영사와 공동 외무부 및 대사관 간의 관계를 양국 정부의 동의 없이는 변경하거나 폐지할 수 없는 동일한 법률로 조정할 것을 제안했다. 그러나 이는 공식적인 합의가 아닌, 정부에 구속력이 없는 예비 초안에 불과했다.

1904년 5월, 노르웨이의 동일 법률 초안이 제출되었으나, 스웨덴은 침묵했다. 스웨덴의 정치적 여론은 연합에 우호적이지 않았다. 공동 성명의 대변인이었던 외무 장관 라게르하임은 에릭 구스타프 보스트룀 총리와의 의견 불일치로 11월 7일에 사임했다. 보스트룀은 직접 '원칙'을 제시했는데, 스웨덴 외무 장관이 노르웨이 영사에 대한 통제권을 유지하고 필요하다면 해임해야 하며, 공식 문서에서 스웨덴이 항상 노르웨이보다 먼저 언급되어야 한다는 것이었다. 노르웨이 정부는 이러한 요구가 노르웨이의 주권과 양립할 수 없다고 판단했다. 외무 장관이 스웨덴인이기 때문에 노르웨이 기관에 대한 권한을 행사할 수 없다는 것이었다.

스웨덴 정부의 반대 제안도 거부되었고, 1905년 2월 7일 국왕은 1903년에 시작한 협상을 중단하기로 결정했다. 그럼에도 국왕은 합의를 희망했다. 다음 날, 구스타프 5세 왕세자가 섭정으로 임명되었고, 2월 13일 크리스티아니아에 나타나 연합을 구하기 위해 노력했다. 그러나 특별 위원회가 3월 6일 진행 중인 작업을 계속할 것을 권고했고, 타협적인 하게루프 내각이 더 강경한 크리스티안 미켈센 내각으로 교체되면서 소용없었다.

3월 14일 스톡홀름으로 돌아온 구스타프 왕세자는 4월 5일 공동 국무 회의를 소집하여 양국 정부에 협상 테이블로 돌아가 완전한 평등을 기반으로 한 해결책을 마련할 것을 촉구했다. 그는 외무 및 영사 서비스 개혁, 공동 외무 장관(스웨덴 또는 노르웨이)이 연합의 존재를 위한 전제 조건이라는 유보 조항을 두었다. 노르웨이 정부는 4월 17일 그의 제안을 거부하고, 이전의 시도를 언급하며, 별도의 영사 서비스 준비를 계속할 것이라고 선언했다. 그러나 릭스다그 양원 모두 1905년 5월 2일 왕세자의 제안을 승인했다. 보스트룀이 요한 람스테트에게 계승되었지만, 노르웨이인들을 설득하지 못했다. 모든 정치적 신념을 가진 노르웨이인들은 분쟁에 대한 공정한 해결책이 불가능하다는 결론에 도달했으며, 연합을 해체해야 한다는 일반적인 합의가 있었다.

5. 2. 노르웨이의 일방적인 연합 해체 선언 (1905년)

1905년 5월 23일, 스토르팅(노르웨이 의회)은 노르웨이 독자적인 영사 제도를 설치하려는 정부의 제안을 가결하였다. 그러나 오스카르 2세 국왕은 5월 27일 이 법안에 거부권을 행사하였고, 이에 노르웨이 내각은 총사퇴를 제안했다. 국왕은 "이제 다른 내각을 구성할 수 없다"며 사임을 받아들일 수 없다고 통고했지만, 내각은 6월 7일 스토르팅에 총사퇴를 제안했다.스토르팅은 국왕이 내각을 구성할 수 없는 경우, 헌법상의 권한은 "효력을 정지한다"는 결의를 만장일치로 채택하고, 내각은 추가 지시가 있을 때까지 국왕에게 부여된 권한을 대행하도록 요청받았다. 그리고 오스카르 2세는 "노르웨이 왕"으로서의 임무를 정지했기 때문에, 스웨덴과의 연합은 해소된다고 결의했다.[14] 이러한 급전개에 스웨덴은 크게 놀라고 분노했다. 오스카르 2세는 스토르팅의 행동에 항의하며, 6월 20일 릭스다그(스웨덴 의회) 임시회를 소집하여 대응책을 논의했다.

릭스다그는 노르웨이 국민이 국민 투표를 통해 연합 해소에 대한 지지를 보인다면, 연합 해소 조건에 관한 협상에 반대하지 않겠다고 선언했다. 또한, 릭스다그는 1억 크로나를 확보하여 릭스다그의 결정에 따라 사용되어야 한다고 결의했다. 8월 13일 노르웨이에서 실시된 국민 투표 결과, 368,392 대 184의 압도적인 다수 찬성으로 연합 해소가 결정되었다.

5. 3. 칼스타드 협정과 연합 해체

1905년 5월 23일, 스토르팅(노르웨이 의회)은 노르웨이 영사 분리 설립에 대한 제안을 통과시켰다. 오스카르 2세 국왕은 이에 거부권을 행사했고, 노르웨이 내각은 사임 의사를 밝혔다. 그러나 국왕은 사임을 수리하지 않았고, 이에 내각은 6월 7일 스토르팅에 총사퇴를 제안했다. 스토르팅은 국왕이 새 정부를 구성할 수 없으므로 "노르웨이 국왕으로서의 역할"을 중단했다고 선언하고, 왕권이 "효력을 잃었다"고 명시하며 내각에 임시 정부 역할을 위임했다.스웨덴은 이러한 노르웨이의 일방적인 조치에 강력하게 반발했다. 오스카르 2세는 항의와 함께 6월 20일 릭스다그(스웨덴 의회) 임시 회의를 소집하여 대응책을 논의했다. 릭스다그는 노르웨이가 국민투표를 통해 연합 해체 의사를 표명하면 협상할 의향이 있다고 선언하고, 1억 크로나의 예산을 승인했다. 노르웨이도 프랑스로부터 차관을 도입하며 대응했다.

8월 13일 노르웨이에서 실시된 국민투표에서 99.9%가 넘는 압도적인 찬성으로 연합 해체가 결정되었다. 이후 8월 31일 칼스타드에서 양국 대표 간 협상이 시작되었다. 협상은 일시 중단되기도 했으나, 9월 23일 합의가 이루어졌다. 주요 내용은 다음과 같다.

양국 의회는 10월 16일 합의를 비준하고 연합 조약을 폐지했다. 10월 26일, 오스카르 2세는 노르웨이 왕위에 대한 권리를 포기하고 노르웨이의 독립을 승인했다.[1] 스토르팅은 오스카르 2세에게 베르나도트가 왕자를 노르웨이 왕위에 오르게 할 것을 요청했으나 거절당했다. 이후 1905년 노르웨이 군주제 국민투표를 통해 덴마크의 칼 왕자가 호콘 7세로 즉위했다.

5. 4. 노르웨이의 새 왕조 수립

1905년 노르웨이 군주제 국민투표를 통해 군주제를 확인한 후, 노르웨이 의회는 덴마크의 칼 왕자에게 공석이 된 왕위를 제안했고, 칼 왕자는 이를 수락했다. 1905년 11월 25일, 칼 왕자는 호콘 7세라는 이름으로 노르웨이에 도착하여 즉위했다.참조

[1]

웹사이트

Skandinaviens befolkning

http://www.tacitus.n[...]

2008-10-02

[2]

웹사이트

SSB – 100 års ensomhet? Norge og Sverige 1905–2005 (in Norwegian)

https://web.archive.[...]

[3]

웹사이트

Sweden

http://www.worldstat[...]

World Statesmen

2015-01-17

[4]

웹사이트

Norway

http://www.worldstat[...]

World Statesmen

2015-01-17

[5]

간행물

"Unionen"

Salmonsens Konversationsleksikon

[6]

서적

"Mellom brødre 1780–1830"

Aschehougs Norges Historie

[7]

서적

Stormannen Peder Anker. En biografi

[8]

서적

Nasjonen bygges 1830–1870

Aschehougs Norges Historie

[9]

서적

"Nasjonen bygges 1830–1870"

Aschehougs Norges Historie

[10]

서적

"Nasjonen bygges 1830–1870"

Aschehougs Norges Historie

[11]

웹사이트

Tacitus.no - Skandinaviens befolkning (in Swedish)

http://www.tacitus.n[...]

[12]

웹사이트

SSB - 100 års ensomhet?Norge og Sverige 1905-2005 (in Norwegian)

http://www.ssb.no/ma[...]

[13]

문서

ノルウェー王としてはカール2世として即位。

[14]

서적

A History of Modern Norway; 1814–1972

Clarendon Press, Oxford

[15]

서적

History of the Norwegian People, Volumes II

The MacMillan Company

[16]

문서

Prestegjeld はノルウェー国教会による運営上の地理区分

[17]

서적

A Short History of Norway

George Allen & Unwin

[18]

웹인용

Sweden

http://www.worldstat[...]

World Statesmen

2015-01-17

[19]

웹인용

Norway

http://www.worldstat[...]

World Statesmen

2015-01-17

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com