지렁이

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

지렁이는 환형동물에 속하며, 전 세계에 약 3,100종이 분포하는 생물이다. 몸은 체절로 구성되어 있으며, 흙 속이나 물속에서 생활한다. 지렁이는 굴을 파거나 유기물을 분해하여 토양의 통기성을 높이고 비옥도를 향상시키는 등 토양 생태계에서 중요한 역할을 한다. 또한, 낚시 미끼나 동물의 먹이로 사용되며, 일부 종은 약재로도 활용된다. 지렁이는 암수한몸이며, 교미를 통해 번식한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 환형동물 - 다모류

다모류는 환형동물문에 속하는 강으로, 몸은 체절로 나뉘고 각 체절에 측족과 강모가 있으며, 이동성인 유형류와 정착성인 좌형류로 나뉘는 등 형태와 생활 방식이 다양한 해양 생물이다. - 환형동물 - 거머리

거머리는 전 세계에 분포하며 흡반을 이용하여 이동하고 다른 동물의 피를 빨아먹는 환형동물로, 자웅동체이며 의료용으로 사용되기도 한다. - 측계통군 - 맹금류

맹금류는 날카로운 발톱과 부리를 가진 사나운 새를 통칭하며, 생태계 최상위 포식자로서 뛰어난 시력과 비행 능력을 갖추고 있으며, 수리, 매, 독수리, 올빼미 등이 대표적이고, 서식지 파괴 등의 위협에 직면해 있다. - 측계통군 - 돌고래

돌고래는 이빨고래류에 속하는 해양 포유류의 총칭으로, 다양한 종이 존재하며 높은 지능과 사회성을 가지지만, 서식지 파괴, 환경 오염 등으로 멸종 위기에 처해 있다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류3 - 공 (악기)

공은 금속으로 제작된 타악기로, 다양한 문화권에서 의식, 신호, 음악 연주 등에 사용되며, 형태와 용도에 따라 여러 종류로 나뉜다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류3 - 국무회의

국무회의는 대한민국 대통령을 의장으로, 예산, 법률안, 외교, 군사 등 국정 현안을 심의하는 중요한 기관이며, 대통령, 국무총리, 국무위원으로 구성되고, 정례회의는 매주 1회, 임시회의는 필요에 따라 소집된다.

| 지렁이 - [생물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 지리적 위치 | |

| 기본 정보 | |

| 학명 | Oligochaeta |

| 영명 | Oligochaetes Earthworm Night crawlers Lob worm Redworm |

| 한국어명 | 미미즈 (蚯蚓) |

| 분류학적 정보 | |

| 계 | 동물계 |

| 문 | 환형동물문 |

| 강 | 빈모강 |

| 하위 분류 | 오요기미미즈목 주즈이 미미즈목 나카미미즈목 |

| 특징 | |

| 척추 유무 | 무척추동물 |

| 생식 | 환대 보유 |

| 먹이 | 토양 균류 선호 |

| 진화 | |

| 화석 기록 | 약 2억 900만 년 전 |

2. 어원

'''지렁이'''는 17세기 문헌에 '디룡이'로 나타난다. 거기에 디룡에 이를 결합시켜 만든 것이다. 이것은 같은 시기에 나타나는 한자어 '지룡(地龍)'에 명사 형성 접사 '-이'가 결합하여 만들어진 것이다. 이처럼 파생접사 '-이'가 결합된 어원과 없는 어형은 19세기에도 나타난다. 이 '디룡이'가 18세기에 구개음화를 경험한 것이 '''지룡이'''이다. 19세기의 '''지렁이'''는 한자어라는 의식이 없어지면서 만들어진 형태인 것은 분명하지만, 제2음절의 모음 'ㅛ'가 'ㅓ'로 바뀐 이유는 분명하지 않다. 20세기에 나타나는 '''지롱이'''는 자음 뒤에서 음절부음 'ㅣ'가 탈락한 것이고, '''지렝이'''는 'ㅣ'모음 역행동화가 일어난 어형으로 방언에 나타난 것으로 보인다.

흙 속이나 호수, 하천, 동굴 등에 널리 분포하며, 바다에서 사는 것도 있다. 전 세계에 약 3,100종이 알려져 있으며, 한국에는 60종 내외가 알려져 있다.

3. 형태 및 구조

지렁이의 몸은 보통 길쭉한 기둥 모양이며 앞끝에 입이, 뒤끝에 항문이 열려 있다. 몸은 거의 같은 모양의 체절로 구성되어 전형적인 체절성동물이다. 몸길이는 2∼5mm 정도인 것에서부터 2∼3m에 달하는 것도 있다. 각 환절에는 강모(剛毛)들이 배열되어 있으며,부속지나 측각(側脚)은 없다.

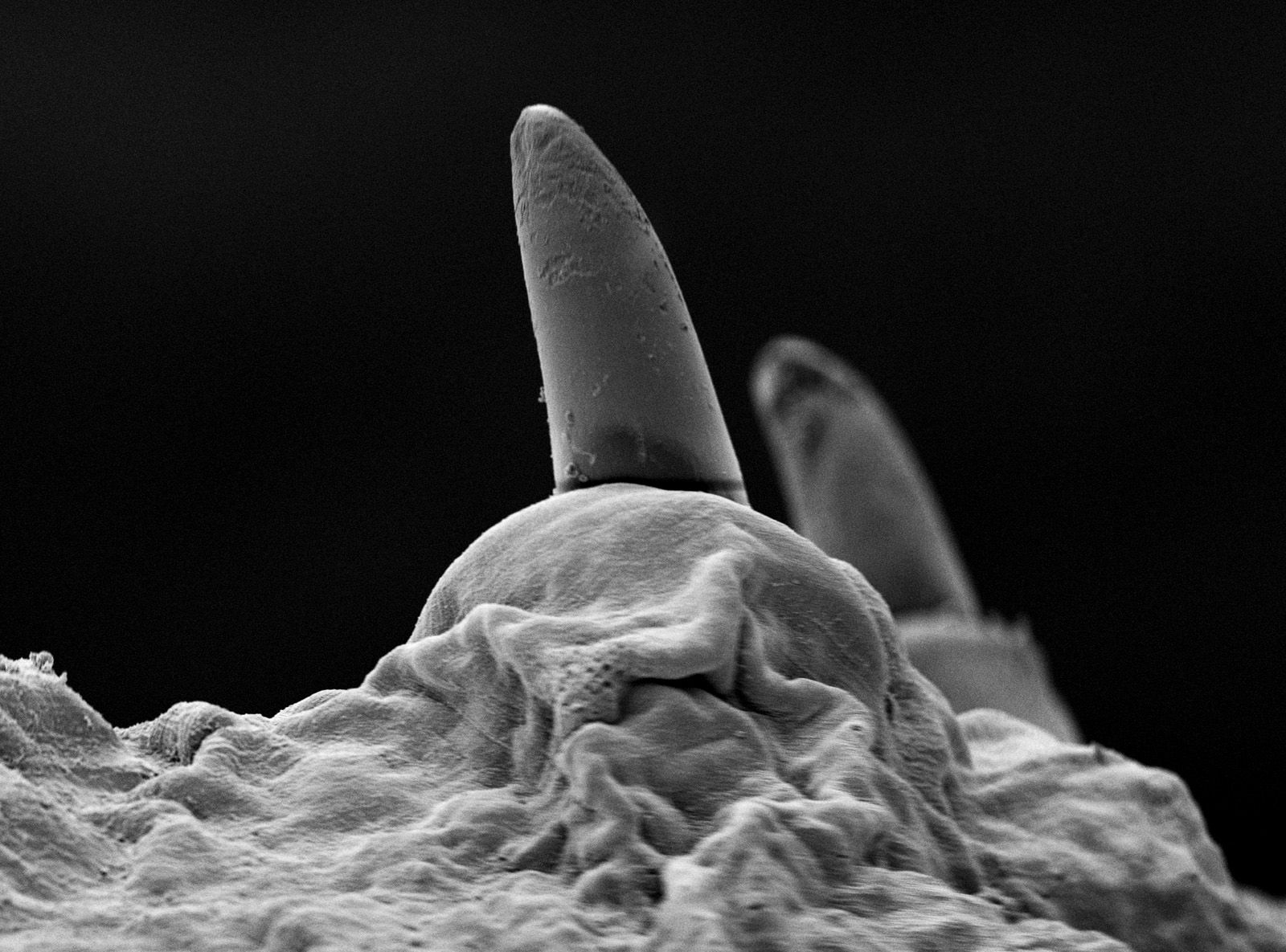

지렁이의 기본적인 형태는 관 속의 관 모양이며, 몸을 구획하는 체절로 나뉜다.[9] 일반적으로 체절을 구분하는 홈이 외부에서 보이며, 등쪽 구멍과 배설공에서는 지렁이 표면을 적시고 보호하는 액체를 분비하여 호흡을 가능하게 한다.[9] 입과 항문 체절을 제외한 각 체절에는 측면 강모가 있으며, 종에 따라 각 체절에 네 쌍 또는 여덟 개 이상의 강모가 있어 체절당 완전한 강모 원을 형성하기도 한다.[9]

첫 번째 체절에는 지렁이의 입과 입술이라는 육질 돌기가 있다.[9] 성체 지렁이는 환대라고 하는 띠 모양의 샘이 부푼 부분을 발달시키는데, 이는 생식계의 일부이며 알 캡슐을 생성한다.[9] 후방은 일반적으로 원통형이지만, 종에 따라 다를 수 있다. 마지막 체절을 항문 주위라고 하며, 지렁이의 항문인 짧은 수직 슬릿이 이 체절에 있다.[9]

개별 체절의 외부는 얇은 각피로 덮여 있으며, 점액을 분비하는 특수 세포를 가지고 있다.[9] 피부 아래에는 신경 조직층과 두 층의 근육이 있다.[9] 근육층 내부에는 체강이라고 하는 체액으로 채워진 공간이 있으며, 이 공간의 압력으로 지렁이의 몸에 구조를 제공한다.[9] 체절은 격막으로 서로 분리되며, 깔때기라고 하는 한 쌍의 구조가 각 격막의 뒤쪽에 위치하여 신관 세관이 다음 체절로 이어진다.[9] 이 세관은 신관으로 이어져 체강액에서 신진대사 노폐물을 제거하고 배설공을 통해 배출한다.[9] 지렁이의 중앙에는 소화관이 있으며, 입에서 항문까지 직선으로 이어진다.[9]

많은 지렁이는 스트레스를 받으면 등쪽의 구멍을 통해 체강액을 배출할 수 있다.[11]

일반적으로 지렁이류는 체표면에 눈에 띄는 기관이 없지만, 좀지렁이 등에서는 안점을 볼 수 있다.[10] 실지렁이 등에서는 외새가 발달한다.[10] 대형 지렁이류는 체표에 미세한 시세포가 산재하여 빛의 방향을 감지할 수 있다.

순환기로서 혈관이 있으며, 배쪽 혈관과 등쪽 혈관이 체간을 종주하고 있다.[49] 호흡기는 없고, 가스교환은 피부호흡만으로 한다.[49] 소화기는 몸의 선단부에 입이 있으며, 장이 뻗어 항문으로 이어진다.[49] 노폐물은 각 체절마다 신관에 의해 배출된다.[49]

일본에서는 핫타지렁이[50]가 60cm 이상에 달하며, 지볼트지렁이[52]는 가장 큰 것이 45cm이다. 오스트레일리아에 사는 메가스콜리데스 아우스트랄리스는 3.35m 또는 3.5m로, 세계 최대종으로 여겨진다.[53]

지렁이는 소화계, 순환계, 배설계, 신경계등을 가지고 있다.

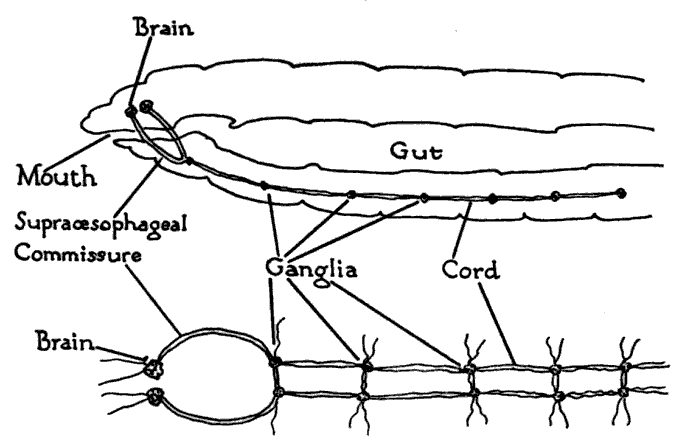

지렁이의 중추신경계(CNS)는 이엽성 뇌(대뇌 신경절 또는 상인두 신경절), 하인두 신경절, 인두 주위 연결체 및 복측 신경삭으로 구성된다.[12][13]

지렁이의 뇌는 한 쌍의 배 모양의 대뇌 신경절로 구성되며, 세 번째 체절의 소화관 등쪽, 구강과 인두 사이의 홈에 위치한다. 뇌에서 나온 한 쌍의 인두 주위 연결체는 인두를 둘러싸고 네 번째 체절의 인두 아래에 위치한 한 쌍의 하인두 신경절과 연결된다. 이러한 배열은 뇌, 하인두 신경절 및 인두 주위 연결체가 인두 주위에 신경 고리를 형성한다는 것을 의미한다.[12][13]

복측 신경삭(신경 세포와 신경 섬유로 구성됨)은 하인두 신경절에서 시작하여 소화관 아래로 가장 뒤쪽 체절까지 뻗어 있다. 복측 신경삭은 각 체절에 부풀어 오른 부분, 즉 체절 신경절을 가지고 있으며, 이는 몸의 다섯 번째 체절부터 마지막 체절까지 나타난다. 또한 복측 신경삭의 중앙 등쪽에는 하나의 중앙 거대 축삭(MGA)과 두 개의 측면 거대 축삭(LGAs) 등 세 개의 거대 축삭이 있다. MGA는 지름이 0.07 mm이고 32.2 m/s의 속도로 전방-후방 방향으로 전달된다. LGA는 지름이 0.05 mm로 약간 가늘고 12.6 m/s의 속도로 후방-전방 방향으로 전달된다. 두 개의 LGA는 몸을 따라 일정한 간격으로 연결되어 있으므로 하나의 거대 축삭으로 간주된다.[12][13]

뇌신경절에서 8~10개의 신경이 발생하여 구기(prostomium), 구강(buccal chamber) 및 인두(pharynx)에 분포하고, 인두하 신경절(subpharyngeal ganglia)에서 3쌍의 신경이 발생하여 두 번째, 세 번째, 네 번째 체절에 분포한다. 각 체절 신경절(segmental ganglion)에서 3쌍의 신경이 뻗어나와 체절의 다양한 구조에 분포한다.[12][13]

교감신경계는 표피와 소화관에 있는 신경총으로 구성된다. 체벽을 따라 달리는 신경은 체벽의 바깥쪽 원형근층과 안쪽 종주근층 사이를 지난다. 이 신경들은 가지를 뻗어 근육간 신경총(intermuscular plexus)과 표피하 신경총(subepidermal plexus)을 형성한다. 이러한 신경들은 윤상인두결합(cricopharyngeal connective)과 연결된다.[15]

지렁이를 만지면 표피하 신경총을 자극하여 세로근의 수축을 일으킨다. 이는 사람이 지렁이를 집어 들었을 때 관찰되는 꿈틀거리는 움직임을 유발한다. 이 행동은 반사 작용이며 중추신경계가 필요하지 않다.[15] 거대 축삭은 신경삭을 따라 가장 빠른 신호를 전달하며, 이러한 신호는 반사적인 탈출 행동을 시작하는 비상 신호이다.[14]

신경계의 존재는 동물이 통각 또는 고통을 경험할 수 있도록 하는 데 필수적이다. 엔케팔린 및 α-엔도르핀 유사 물질이 지렁이에서 발견되었다. 날록손(아편성 길항제)의 주입은 지렁이의 탈출 반응을 억제한다.[16][17]

지렁이는 "헤스의 광세포(light cells of Hess)"라고 불리는 특수한 감광 세포를 가지고 있다. 감광 수용체는 표피의 대부분에 분포하지만, 벌레의 등과 옆쪽에 더 집중되어 있다. 이들은 구순엽(prostomium)에서 가장 많고, 처음 세 체절에서 밀도가 감소하며, 세 번째 체절을 지나면 수가 매우 적다.[15][18]

3. 1. 몸의 구조

지렁이의 몸은 보통 길쭉한 기둥 모양이며 앞끝에 입이, 뒤끝에 항문이 열려 있다. 몸은 거의 같은 모양의 체절로 구성되어 전형적인 체절성동물이다. 몸길이는 2∼5mm 정도인 것에서부터 2∼3m에 달하는 것도 있다. 각 환절에는 강모(剛毛)들이 배열되어 있으며,부속지나 측각(側脚)은 없다.

지렁이의 기본적인 형태는 관 속의 관 모양이며, 몸을 구획하는 체절로 나뉜다.[9] 일반적으로 체절을 구분하는 홈이 외부에서 보이며, 등쪽 구멍과 배설공에서는 지렁이 표면을 적시고 보호하는 액체를 분비하여 호흡을 가능하게 한다.[9] 입과 항문 체절을 제외한 각 체절에는 측면 강모가 있으며, 종에 따라 각 체절에 네 쌍 또는 여덟 개 이상의 강모가 있어 체절당 완전한 강모 원을 형성하기도 한다.[9]

첫 번째 체절에는 지렁이의 입과 입술이라는 육질 돌기가 있다.[9] 성체 지렁이는 환대라고 하는 띠 모양의 샘이 부푼 부분을 발달시키는데, 이는 생식계의 일부이며 알 캡슐을 생성한다.[9] 후방은 일반적으로 원통형이지만, 종에 따라 다를 수 있다. 마지막 체절을 항문 주위라고 하며, 지렁이의 항문인 짧은 수직 슬릿이 이 체절에 있다.[9]

개별 체절의 외부는 얇은 각피로 덮여 있으며, 점액을 분비하는 특수 세포를 가지고 있다.[9] 피부 아래에는 신경 조직층과 두 층의 근육이 있다.[9] 근육층 내부에는 체강이라고 하는 체액으로 채워진 공간이 있으며, 이 공간의 압력으로 지렁이의 몸에 구조를 제공한다.[9] 체절은 격막으로 서로 분리되며, 깔때기라고 하는 한 쌍의 구조가 각 격막의 뒤쪽에 위치하여 신관 세관이 다음 체절로 이어진다.[9] 이 세관은 신관으로 이어져 체강액에서 신진대사 노폐물을 제거하고 배설공을 통해 배출한다.[9] 지렁이의 중앙에는 소화관이 있으며, 입에서 항문까지 직선으로 이어진다.[9]

많은 지렁이는 스트레스를 받으면 등쪽의 구멍을 통해 체강액을 배출할 수 있다.[11]

일반적으로 지렁이류는 체표면에 눈에 띄는 기관이 없지만, 좀지렁이 등에서는 안점을 볼 수 있다.[10] 실지렁이 등에서는 외새가 발달한다.[10] 대형 지렁이류는 체표에 미세한 시세포가 산재하여 빛의 방향을 감지할 수 있다.

순환기로서 혈관이 있으며, 배쪽 혈관과 등쪽 혈관이 체간을 종주하고 있다.[49] 호흡기는 없고, 가스교환은 피부호흡만으로 한다.[49] 소화기는 몸의 선단부에 입이 있으며, 장이 뻗어 항문으로 이어진다.[49] 노폐물은 각 체절마다 신관에 의해 배출된다.[49]

일본에서는 핫타지렁이[50]가 60cm 이상에 달하며, 지볼트지렁이[52]는 가장 큰 것이 45cm이다. 오스트레일리아에 사는 메가스콜리데스 아우스트랄리스는 3.35m 또는 3.5m로, 세계 최대종으로 여겨진다.[53]

3. 2. 내부 구조

지렁이는 몸이 거의 같은 모양의 체절 또는 환절(環節)로 되어 있어 전형적인 체절성동물이다. 몸길이는 2∼5mm 정도인 것에서부터 2∼3m에 달하는 것도 있다. 몸의 각 환절에는 강모(剛毛)들이 배열되어 있는데, 같은 환형동물인 다모류(多毛類:갯지렁이류)에 비하여 강모의 수가 매우 적어 지렁이류를 빈모류라고 한다. 또한, 지렁이류는 갯지렁이류와는 달리 부속지나 측각(側脚:다모류에서 각 체절의 측면에 돌출한 1쌍의 잎 모양의 구조물)을 갖지 않는다.

지렁이의 기본적인 형태는 앞에서 뒤로 이어지는 관 속의 관 모양이며, 몸을 구획하는 일련의 체절로 나뉜다.[9] 일반적으로 체절을 구분하는 홈이 외부에서 보인다. 등쪽 구멍과 배설공에서는 지렁이 표면을 적시고 보호하는 액체를 분비하여 호흡을 가능하게 한다. 입과 항문 체절을 제외한 각 체절에는 움직임 중에 신체 부분을 고정하는 데 사용되는 측면 강모라는 털과 같은 강모가 있다. 종에 따라 각 체절에 네 쌍의 강모가 있거나, 여덟 개 이상의 강모가 있어 체절당 완전한 강모 원을 형성하기도 한다. 특수한 배쪽 강모는 짝짓기하는 지렁이가 서로의 몸에 파고들어 고정하는 데 사용된다.[10]

첫 번째 체절(1번 체절)에는 지렁이의 입과 입 위에 있는 입술이라는 육질 돌기가 있다. 입술은 지렁이가 휴식을 취할 때 입구를 막는 역할을 하지만, 주변 환경을 감지하고 화학적으로 감지하는 데에도 사용된다. 일부 지렁이 종은 잡는 입술을 사용하여 풀이나 잎과 같은 물체를 굴 속으로 끌어들일 수도 있다.

성체 지렁이는 환대라고 하는 띠 모양의 샘이 부푼 부분을 발달시키는데, 이는 동물의 앞쪽 부분을 향한 여러 체절에 걸쳐 있다. 이것은 생식계의 일부이며 알 캡슐을 생성한다. 후방은 일반적으로 몸의 나머지 부분과 마찬가지로 원통형이지만, 종에 따라 사각형, 팔각형, 사다리꼴 또는 편평할 수도 있다. 마지막 체절을 항문 주위라고 하며, 지렁이의 항문인 짧은 수직 슬릿이 이 체절에 있다.

개별 체절의 외부는 피부 위의 얇은 각피로, 일반적으로 적갈색을 띠며, 각피를 적시고 토양을 통한 이동을 용이하게 하는 점액을 분비하는 특수 세포를 가지고 있다. 피부 아래에는 신경 조직층과 두 층의 근육(얇은 외층의 환상근과 훨씬 두꺼운 내층의 종주근)이 있다. 근육층 내부에는 체강이라고 하는 체액으로 채워진 공간이 있으며, 이 공간의 압력으로 뼈가 없는 지렁이의 몸에 구조를 제공한다. 체절은 격막(septum의 복수)으로 서로 분리되며, 이는 천공된 가로 벽으로, 체강액이 체절 사이를 통과할 수 있게 한다. 깔때기라고 하는 한 쌍의 구조가 각 격막의 뒤쪽에 위치하며, 신관 세관이 각 깔때기에서 격막을 통과하여 다음 체절로 이어진다. 이 세관은 주요 체액 여과 기관인 신관 또는 후신관으로 이어지며, 이는 체강액에서 신진대사 노폐물을 제거하고 지렁이 측면의 배설공을 통해 배출한다. 대부분의 체절에는 보통 두 개(때로는 그 이상)의 신관이 있다. 지렁이의 중앙에는 소화관이 있으며, 이는 입에서 항문까지 구부러지지 않고 직선으로 이어지며, 위아래로 혈관(등쪽 혈관과 배쪽 혈관 및 신경하 혈관)과 배쪽 신경삭이 옆에 있으며, 각 체절에서 등쪽 혈관을 신경하 혈관에 연결하는 한 쌍의 폐 혈관으로 둘러싸여 있다.

지렁이는 소화계, 순환계, 배설계, 신경계등을 가지고 있다.

3. 3. 신경계

지렁이의 중추신경계(CNS)는 이엽성 뇌(대뇌 신경절 또는 상인두 신경절), 하인두 신경절, 인두 주위 연결체 및 복측 신경삭으로 구성된다.[12][13]

지렁이의 뇌는 한 쌍의 배 모양의 대뇌 신경절로 구성되며, 세 번째 체절의 소화관 등쪽, 구강과 인두 사이의 홈에 위치한다. 뇌에서 나온 한 쌍의 인두 주위 연결체는 인두를 둘러싸고 네 번째 체절의 인두 아래에 위치한 한 쌍의 하인두 신경절과 연결된다. 이러한 배열은 뇌, 하인두 신경절 및 인두 주위 연결체가 인두 주위에 신경 고리를 형성한다는 것을 의미한다.[12][13]

복측 신경삭(신경 세포와 신경 섬유로 구성됨)은 하인두 신경절에서 시작하여 소화관 아래로 가장 뒤쪽 체절까지 뻗어 있다. 복측 신경삭은 각 체절에 부풀어 오른 부분, 즉 체절 신경절을 가지고 있으며, 이는 몸의 다섯 번째 체절부터 마지막 체절까지 나타난다. 또한 복측 신경삭의 중앙 등쪽에는 하나의 중앙 거대 축삭(MGA)과 두 개의 측면 거대 축삭(LGAs) 등 세 개의 거대 축삭이 있다. MGA는 지름이 0.07 mm이고 32.2 m/s의 속도로 전방-후방 방향으로 전달된다. LGA는 지름이 0.05 mm로 약간 가늘고 12.6 m/s의 속도로 후방-전방 방향으로 전달된다. 두 개의 LGA는 몸을 따라 일정한 간격으로 연결되어 있으므로 하나의 거대 축삭으로 간주된다.[12][13]

뇌신경절에서 8~10개의 신경이 발생하여 구기(prostomium), 구강(buccal chamber) 및 인두(pharynx)에 분포하고, 인두하 신경절(subpharyngeal ganglia)에서 3쌍의 신경이 발생하여 두 번째, 세 번째, 네 번째 체절에 분포한다. 각 체절 신경절(segmental ganglion)에서 3쌍의 신경이 뻗어나와 체절의 다양한 구조에 분포한다.[12][13]

교감신경계는 표피와 소화관에 있는 신경총으로 구성된다. 체벽을 따라 달리는 신경은 체벽의 바깥쪽 원형근층과 안쪽 종주근층 사이를 지난다. 이 신경들은 가지를 뻗어 근육간 신경총(intermuscular plexus)과 표피하 신경총(subepidermal plexus)을 형성한다. 이러한 신경들은 윤상인두결합(cricopharyngeal connective)과 연결된다.[15]

지렁이를 만지면 표피하 신경총을 자극하여 세로근의 수축을 일으킨다. 이는 사람이 지렁이를 집어 들었을 때 관찰되는 꿈틀거리는 움직임을 유발한다. 이 행동은 반사 작용이며 중추신경계가 필요하지 않다.[15] 거대 축삭은 신경삭을 따라 가장 빠른 신호를 전달하며, 이러한 신호는 반사적인 탈출 행동을 시작하는 비상 신호이다.[14]

신경계의 존재는 동물이 통각 또는 고통을 경험할 수 있도록 하는 데 필수적이다. 엔케팔린 및 α-엔도르핀 유사 물질이 지렁이에서 발견되었다. 날록손(아편성 길항제)의 주입은 지렁이의 탈출 반응을 억제한다.[16][17]

지렁이는 "헤스의 광세포(light cells of Hess)"라고 불리는 특수한 감광 세포를 가지고 있다. 감광 수용체는 표피의 대부분에 분포하지만, 벌레의 등과 옆쪽에 더 집중되어 있다. 이들은 구순엽(prostomium)에서 가장 많고, 처음 세 체절에서 밀도가 감소하며, 세 번째 체절을 지나면 수가 매우 적다.[15][18]

4. 생태

흙 속이나 호수, 하천, 동굴 등에 널리 분포하며 바다에서 사는 것도 있다. 전 세계에 약 3,100종이 알려져 있으며, 한국에는 60종 내외가 알려져 있다. 몸은 보통 길쭉한 기둥 모양이며 앞끝에 입이, 뒤끝에 항문이 열려 있다. 지렁이는 몸이 거의 같은 모양의 체절 또는 환절(環節)로 되어 있어 전형적인 체절성동물이다. 몸길이는 2∼5mm 정도인 것에서부터 2∼3m에 달하는 것도 있다. 몸의 각 환절에는 강모(剛毛)들이 배열되어 있는데 같은 환형동물인 다모류(多毛類:갯지렁이류)에 비하여 강모의 수가 매우 적어서 지렁이류를 빈모류라고 한다. 또한, 지렁이류는 갯지렁이류와는 달리 부속지나 측각(側脚:다모류에서 각 체절의 측면에 돌출한 1쌍의 잎 모양의 구조물)을 갖지 않는다. 생식기가 가까워지면 몸 앞부분의 환정 3∼5개가 합쳐져서 굵게 되고 빛깔이 변하는데 이 부분을 환대(環帶)라고 한다. 지렁이는 암수한몸이고 1쌍씩의 암수 생식공이 몸 앞부분의 앞뒤 환절에 열려 있다. 교미를 하여 각 개체는 상대방의 정자를 수정낭 속에 받아들였다가 수정시에 쓴다. 지렁이는 유기물질이 들어 있는 먹이를 먹어 분해하고, 이것을 먹는 동물이 많으므로 땅 위나 물속 생태계에서 매우 중요한 구실을 한다. 빈모강은 물지렁이·실지렁이와 같은 원시빈모목(原始貧毛目)과 참지렁이·줄지렁이와 같은 신빈모목(新貧毛目)으로 나뉜다. 지렁이 중에는 낚시미끼·약재·양어용 사료로 쓰이는 것이 있다.

지렁이는 크게 세 가지 생태생리학적 범주로 분류된다. (1) 굴을 파지 않고 토양-낙엽층 경계면에서 살며 부패하는 유기물을 먹는 낙엽층 또는 퇴비 서식 지렁이(표토성(epigeic)), 예: ''Eisenia fetida''; (2) 토양을 먹고, 굴을 파고, 토양 내에서 배설물을 만들며, 토양 상층부 10~30cm에 수평 굴을 만드는 표토 또는 심토 서식 지렁이(내토성(endogeic)); 그리고 (3) 먹이로 사용할 식물성 물질(예: 잎)을 얻기 위해 지표면으로 나오는 데 사용하는 영구적인 깊은 수직 굴을 만드는 지렁이(상향성(anecic)), 예: ''Lumbricus terrestris''.

지렁이 개체군은 온도, 습도, pH, 염분, 통기성, 토성과 같은 토양의 물리적 및 화학적 특성뿐만 아니라 이용 가능한 먹이, 그리고 종의 번식 및 분산 능력에 의존한다. 가장 중요한 환경 요인 중 하나는 pH이지만, 지렁이의 선호도는 다양하다. 대부분은 중성에서 약산성 토양을 선호한다. ''Lumbricus terrestris''는 pH 5.4에서도 서식하며, ''Dendrobaena octaedra''는 pH 4.3에서도 서식하고, 일부 Megascolecidae는 매우 산성인 부식토에서도 서식한다. 토양 pH는 휴면에 들어가는 지렁이의 수에도 영향을 미칠 수 있다. 토양이 산성일수록 지렁이는 더 빨리 휴면에 들어가고, pH 6.4에서 가장 오랫동안 휴면 상태를 유지한다.

지렁이는 많은 종의 조류(예: 울새, 찌르레기, 참새목, 갈매기, 까마귀), 뱀, 숲거북, 포유류(예: 곰, 멧돼지, 여우, 고슴도치, 돼지, 두더지[31]) 및 무척추동물(예: 개미[32], 뉴질랜드납작벌레, 딱정벌레목, 기타 딱정벌레, 달팽이, 거미, 민달팽이)의 먹이가 된다. 지렁이는 원생생물, 플라나리아, 진드기 및 선형동물을 포함한 많은 내부 기생충을 가지고 있다. 이들은 지렁이의 혈액, 정낭, 체강, 또는 장 또는 번데기(예: 진드기 ''Histiostoma murchiei''는 지렁이 고치의 기생충임[33])에서 발견될 수 있다.

지렁이의 활동은 토양에 통기성을 주고 혼합하며, 영양소의 광물화와 식물에 의한 흡수에 도움이 된다. 특정 지렁이 종은 지표면으로 올라와 그곳에 존재하는 높은 농도의 유기물을 섭취하여 광물질 토양과 혼합한다. 높은 수준의 유기물 혼합은 토양 비옥도와 관련이 있기 때문에, 지렁이가 풍부한 것은 일반적으로 농부와 정원사에게 유익한 것으로 간주된다.[34][35] 이미 1881년 찰스 다윈은 "이러한 하등 생물들이 세계 역사에서 매우 중요한 역할을 했을지도 모른다는 것을 의심할 수 있다"고 썼다.

이름에서 알 수 있듯이 지렁이의 주요 서식지는 토양이지만, 이 서식지에 국한되지는 않는다. 붉은지렁이 ''Eisenia fetida''는 부패하는 식물체와 분뇨에 서식한다. 밴쿠버섬과 올림픽반도의 ''Arctiostrotus vancouverensis''는 일반적으로 부패하는 침엽수 통나무에서 발견된다. ''Aporrectodea limicola'', ''Sparganophilus'' spp. 및 여러 다른 종은 개울의 진흙에서 발견된다. 일부 종은 수목성[36]이고, 일부는 수생이고, 일부는 광염성(염수에 내성이 있음)이며 연안성(해안가에 서식, 예: ''Pontodrilus litoralis'')이다.[37] 토양 종에서도 사문암에서 유래한 토양과 같이 특수한 서식지는 고유한 지렁이 동물군을 가지고 있다.

유기 "폐기물"의 퇴비화와 이 유기물을 토양에, 바람직하게는 표면 멀칭으로 추가하면 여러 종의 지렁이에게 먹이와 영양소 요구 사항을 제공하고, 그들의 활동을 자극하는 최적의 온도 및 습도 조건을 만들 것이다.

지렁이는 토양 건강의 환경 지표이다. 지렁이는 토양의 부패하는 물질을 먹고, 소화관 내용물을 분석하면 토양의 전반적인 상태를 파악할 수 있다. 지렁이 장은 카드뮴, 수은, 아연, 구리와 같은 중금속을 포함한 화학 물질을 축적한다. 지렁이의 개체군 크기는 토양의 질을 나타내며, 건강한 토양에는 더 많은 수의 지렁이가 포함될 것이다.[38]

일반적으로 지렁이라고 하면 육지의 흙 속에 서식하는 생물이라고 생각된다. 하지만 물속에 사는 종류도 있다. 실지렁이류는 오니 속에 많이 서식하고, 물지렁이, 기름지렁이는 아주 흔한 수역에 많이 서식한다. 기름지렁이, 물지렁이는 대부분 침전물 속을 기어 다니며 생활한다. 일부는 몸을 구부려 잘 헤엄치는 종류도 있다. 매우 소수이지만 해산종도 알려져 있다. 실지렁이와 육상 지렁이의 대부분은 진흙 속에 구멍을 파고 살며, 퇴적물을 먹고 산다. 구멍을 파고 들어가 흙을 삼키며 사는 종류도 있지만, 정해진 서관을 만들고 거기서 몸을 뻗어 낙엽을 섭취하는 종류도 있다. 지렁이가 강우 후 지표면으로 기어 나오는 행동이 있다고 알려져 있으며, 그 이유로 (1) 기생파리 유충에 감염되었기 때문, (2) 지온의 급격한 저하, (3) 강우에 의한 산소 부족의 물이 토양 속으로 유입, (4) 강우에 의한 토양 중 이산화탄소 증가 등의 설이 있다.[54] 이 중 (4)의 이산화탄소 증가에 대한 회피 행동이라는 설이 가장 유력하다고 여겨지고 있지만, 종류에 따라 장기간에 걸친 맑은 날씨에도 기어 나오는 행동을 보이는 종류도 있어, 이들 이외의 원인의 가능성도 시사되고 있다.[54]

반딧불이지렁이는 생물발광하는 것으로 알려져 있다.

과도한 질소 비료나 살충제 DDT 및 중금속에 약하며, 이러한 영향 하에서는 생체 수가 감소하므로, 밭의 건강 상태를 보는 지표이기도 하다.[55]

;침입종

/Invasive earthworms of North America영어

:2020년 이후, 붉은귀지렁이 (아민타스 토키오엔시스/Amynthas tokioensis영어), 밭지렁이 (아민타스 아그레스티스/Amynthas agrestis영어)가 북아메리카에 침입하여 토양을 개조하고, 물의 증발을 촉진하며 병원균을 유입하는 등의 영향을 미쳐 생태계를 위협하고 있다.[56][57][58]

4. 1. 서식지

지렁이는 몸을 늘리고 줄이는 방식으로 움직이며, 체벽의 환상근과 종주근, 그리고 강모(센털)를 이용한다. 폐나 아가미 없이 피부로 호흡하며, 주로 땅 속에 서식하지만 비가 오면 숨이 막혀 밖으로 나오기도 한다.지렁이는 크게 세 가지 생태생리학적 범주로 나뉜다. 낙엽층/퇴비 서식 지렁이(표토성), 수평 굴을 만드는 표토/심토 서식 지렁이(내토성), 깊은 수직 굴을 만드는 지렁이(상향성)가 있다. 지렁이 개체군은 온도, 습도, pH 등 토양의 물리화학적 특성과 먹이, 번식 능력에 영향을 받는다. 대부분 중성~약산성 토양을 선호하며, 일부 종은 매우 산성인 토양에서도 서식한다.

지렁이는 새, 뱀, 포유류, 무척추동물 등 다양한 동물의 먹이가 되며,[31][32] 원생동물, 편형동물, 진드기, 선충류 등 많은 내부 기생충을 가지고 있다.[33]

지렁이는 토양 통기성을 높이고 유기물을 혼합하여 토양 비옥도를 높이는 역할을 한다.[34][35] 찰스 다윈은 지렁이가 세계 역사에서 중요한 역할을 했다고 언급했다.

지렁이는 토양 외에도 다양한 환경에 서식한다. 붉은지렁이 ''Eisenia fetida''는 부패하는 식물체와 분뇨에 서식하고, ''Arctiostrotus vancouverensis''는 침엽수 통나무에서 발견된다. ''Aporrectodea limicola'', ''Sparganophilus'' spp. 등은 개울 진흙에 서식하며, 일부 종은 수목성, 수생, 광염성(염수에 내성이 있음), 연안성이다.[36][37]

지렁이는 토양 건강의 환경 지표로 활용되며, 중금속을 축적하고 개체군 크기로 토양의 질을 나타낸다.[38]

실지렁이류는 오니 속에, 물지렁이와 기름지렁이는 수역에 서식하며, 일부는 헤엄을 치기도 한다. 육상 지렁이는 진흙 속에 구멍을 파거나 흙을 삼키며 살고, 낙엽을 섭취하기도 한다. 강우 후 지표면으로 나오는 이유는 이산화탄소 증가에 대한 회피 행동으로 추정되지만, 다른 원인도 있을 수 있다.[54]

반딧불이지렁이는 생물발광을 한다.

과도한 질소 비료, 살충제, 중금속은 지렁이 생체 수를 감소시켜 밭의 건강 상태를 나타내는 지표로 사용된다.[55]

;침입종

2020년 이후, 붉은귀지렁이 (아민타스 토키오엔시스/Amynthas tokioensis영어), 밭지렁이 (아민타스 아그레스티스/Amynthas agrestis영어)가 북아메리카에 침입하여 토양을 개조하고, 물의 증발을 촉진하며 병원균을 유입하는 등의 영향을 미쳐 생태계를 위협하고 있다.[56][57][58]

4. 2. 습성

지렁이는 몸의 앞부분을 늘리면서 흙을 밀어낸 다음 뒷부분을 끌어당기는 방법으로 움직인다. 지렁이는 체벽에 있는 환상근과 종주근을 이용하여 기어다니며, 강모(센털)가 있어 미끄러지지 않도록 해준다.[14] 폐나 아가미가 없으며, 흙 알갱이 사이에 있는 공기를 얇은 피부를 통하여 모세혈관으로 받아들여 호흡을 한다. 지렁이는 주로 땅 속에 집을 만들어 사는데 비가 오면 집에 물이 차 숨이 막혀 집에서 나오는 것이다.지렁이의 기어가는 속도는 개체 내 및 개체 간 모두 다양하다. 더 큰 붉은지렁이는 더 작은 지렁이보다 절대적인 속도가 더 빠르다.[14] 지렁이를 만지면 표피하 신경총이 자극되어 꿈틀거리는 움직임을 유발하는데, 이는 반사 작용이며 중추신경계가 필요하지 않다.[15] 지렁이의 각 체절에는 자체 신경총이 있으며, 신경삭은 체절의 신경계를 연결하는 데 필요하다.[15] 거대 축삭은 신경삭을 따라 가장 빠른 신호를 전달하며, 비상 신호는 반사적인 탈출 행동을 시작하게 한다.

엔케팔린 및 α-엔도르핀 유사 물질이 지렁이에서 발견되었으며, 날록손의 주입은 지렁이의 탈출 반응을 억제한다.[17]

지렁이는 근육 수축의 파동을 이용하여 몸을 번갈아 짧게 하고 길게 함으로써 (연동운동) 지하를 이동한다. 짧아진 부분은 세분화된 길이를 따라 붙어 있는 작은 발톱 모양의 털(강모)에 의해 주변 토양에 고정된다. 전체 굴착 과정은 윤활성 점액의 분비에 의해 도움을 받는다.[30] 지렁이는 힘으로 갈라진 틈을 넓혀 토양을 이동한다.[30]

일반적으로 지렁이는 육지의 흙 속에 서식하는 생물이라고 생각되지만, 물속에 사는 종류도 있다. 실지렁이류는 오니 속에 많이 서식하고, 물지렁이, 기름지렁이는 아주 흔한 수역에 많이 서식한다. 매우 소수이지만 해산종도 알려져 있다. 실지렁이와 육상 지렁이의 대부분은 진흙 속에 구멍을 파고 살며, 퇴적물을 먹고 산다. 지렁이가 강우 후 지표면으로 기어 나오는 행동이 있다고 알려져 있으며, 그 이유로 여러가지 설이 있지만, 이산화탄소 증가에 대한 회피 행동이라는 설이 가장 유력하다고 여겨지고 있다.[54] 하지만, 종류에 따라 장기간에 걸친 맑은 날씨에도 기어 나오는 행동을 보이는 종류도 있어, 다른 원인의 가능성도 시사되고 있다.[54]

반딧불이지렁이는 생물발광하는 것으로 알려져 있다.

과도한 질소 비료나 살충제 DDT 및 중금속에 약하며, 이러한 영향 하에서는 생체 수가 감소하므로, 밭의 건강 상태를 보는 지표이기도 하다.[55]

2020년 이후, 붉은귀지렁이 (아민타스 토키오엔시스/Amynthas tokioensis영어), 밭지렁이 (아민타스 아그레스티스/Amynthas agrestis영어)가 북아메리카에 침입하여 토양을 개조하고, 물의 증발을 촉진하며 병원균을 유입하는 등의 영향을 미쳐 생태계를 위협하고 있다.[56][57][58]

5. 생식

지렁이는 암수한몸이지만, 생식을 할 때는 두 마리가 교미하여 서로 상대방의 수정낭 속에 정자를 방출한다. 붉은지렁이는 머리 재생이 가능하며, 앞쪽 방향으로 23/24번 체절까지 모든 체절 간 수준에서 가능하고, 꼬리는 20/21번 체절 뒤의 모든 수준에서 재생된다. 참지렁이는 13/14번과 16/17번 체절만큼 뒤쪽에서 앞쪽 체절을 대체하지만 꼬리 재생은 결코 발견되지 않았다.

지렁이는 잃어버린 체절을 재생할 수 있지만, 이 능력은 종에 따라 다르고 손상 정도에 따라 달라진다. ''페리오닉스 엑스카바투스''는 17/18번 체절만큼 뒤쪽에서 앞쪽 방향으로, 그리고 20/21번 체절만큼 앞쪽에서 뒤쪽 방향으로 몸의 잃어버린 부분을 쉽게 재생했다. ''람피토 마우리티''는 25/26번 체절까지 모든 수준에서 앞쪽 방향으로 재생되고, 30/31번 체절에서 꼬리 재생이 일어난다. ''크리오드릴루스 라쿠움'' 또한 40/41번 체절만큼 뒤쪽에서 '머리' 재생이 가능한 놀라운 재생 능력을 가지고 있다.

생식 시기가 되면 두 마리의 성체가 몸을 반대 방향으로 향하게 하여 환대 부분의 배면을 서로 붙이고 교미를 하여 정자를 교환한다. 교미 후, 지렁이는 환대 표면에 관 모양의 난낭을 분비하고 수정란을 산란한다. 발생은 직접 발생으로, 거의 부모와 같은 모습의 유생이 태어난다.

붉은지렁이와 미즈미미즈에서는 무성생식도 활발하게 일어난다. 가로로 분열하여 앞뒤 두 개체로 분열하는 것이 일반적이다.

더 고등한 종류에서는 무성생식을 하지 않는다. 큰 지렁이를 잡으면 몸이 잘 끊어지는 경우가 있는데, 이것은 자절이다. 이 경우, 전반부에서는 후반부가 재생되지만, 후반부에서는 재생이 일어나지 않는다.

5. 1. 발생

지렁이는 암수한몸으로서 몸 안에 암수 생식기가 모두 존재하지만, 생식 시에는 두 마리가 교미하여 서로 상대방의 수정낭 속에 정자를 방출한다.

일반적인 지렁이 종들은 대부분 단위생식을 하는데, 이는 배아의 성장과 발달이 수정 없이 일어난다는 것을 의미한다. 지렁이과 지렁이 중 단위생식은 여러 번 성적 번식을 하는 종들로부터 발생했다.[23] 일부 ''Aporrectodea trapezoides'' 계통에서의 단위생식은 640만 년에서 110만 년 전에 성적인 조상으로부터 발생했다.[24] 소수의 종들은 가의생식을 보이는데, 이는 수컷의 유전 물질이 자손에게 전달되지 않더라도 번식을 자극하기 위해 교미가 필요하다는 것을 의미한다.[25]

지렁이 교미는 대부분 밤에 지표면에서 일어난다. 지렁이는 자웅동체이며, 수컷과 암컷의 생식 기관을 모두 가지고 있다. 생식 기관은 9번째에서 15번째 체절에 위치한다. 지렁이는 주머니 안에 한 쌍 또는 두 쌍의 정소를 가지고 있으며, 두 쌍 또는 네 쌍의 정낭은 정자를 생산하고 저장하며 수컷 생식공을 통해 방출한다. 13번째 체절에 있는 난소와 난관은 14번째 체절의 암컷 생식공을 통해 난자를 방출하는 반면, 정자는 15번째 체절에서 배출된다. 한 쌍 또는 그 이상의 수정낭이 9번째와 10번째 체절(종에 따라 다름)에 존재하며, 이는 교미 중 다른 지렁이로부터 받은 정자를 받아 저장하는 내부 주머니이다. 결과적으로 한 지렁이의 15번째 체절은 정자를 다른 지렁이의 저장 주머니가 있는 9번째와 10번째 체절로 분비한다. 일부 종은 정자 전달을 위해 외부 정포를 사용한다.

''Hormogaster samnitica''와 ''Hormogaster elisae''의 전사체 DNA 라이브러리가 시퀀싱되었고, 두 가지 성 페로몬, Attractin과 Temptin이 두 종의 모든 조직 샘플에서 검출되었다.[26] 성 페로몬은 지렁이에게 중요할 가능성이 높은데, 그 이유는 화학적 신호 전달이 배우자를 유인하고 타가수정을 촉진하는 데 중요한 역할을 할 수 있는 환경에서 서식하기 때문이다. 타가수정은 자손에서 해로운 열성 돌연변이의 발현을 가리는 이점을 제공한다.[27]

지렁이에서 교미와 번식은 별개의 과정이다. 교미하는 한 쌍은 앞쪽 끝을 배쪽으로 겹치고 서로 정자를 교환한다. 환대는 매우 붉은색에서 분홍색으로 변한다. 교미 후 얼마 후, 지렁이가 분리된 후 상당한 시간이 지나면 환대(수정낭 뒤)가 물질을 분비하여 지렁이 주위에 고리를 형성한다. 그런 다음 지렁이는 고리에서 뒤로 빠져나오고, 그렇게 하는 동안 자신의 난자와 다른 지렁이의 정자를 주입한다. 따라서 각 지렁이는 자신의 자손 중 일부의 유전적 아버지이자 나머지 자손의 유전적 어머니가 된다. 지렁이가 고리에서 빠져나오면 고치의 끝이 봉합되어 양파 모양의 인큐베이터(고치)가 형성되고 그 안에서 배아 지렁이가 발달한다. 따라서 수정은 외부에서 이루어진다. 그런 다음 고치는 토양에 놓인다. 3주 후, 평균 4마리의 2~20마리의 새끼가 부화한다. 발생은 유충 형성 없이 직접적이다.

붉은지렁이와 미즈미미즈에서는 무성생식도 활발하게 일어난다. 가로로 분열하여 앞뒤 두 개체로 분열하는 것이 일반적이다. 증가한 두 개체가 연결되어 활동하는 연쇄체가 보이는 경우도 있다. 이러한 종류에서는 끊어진 경우에도 각각 재생하여 한 개체가 된다.

더 고등한 종류에서는 무성생식을 하지 않는다. 큰 지렁이를 잡으면 몸이 잘 끊어지는 경우가 있는데, 이것은 자절이다. 이 경우, 전반부에서는 후반부가 재생되지만, 후반부에서는 재생이 일어나지 않는다.

5. 2. 재생

지렁이는 암수한몸이지만, 생식을 할 때는 두 마리가 교미하여 서로 상대방의 수정낭 속에 정자를 방출한다. 붉은지렁이는 머리 재생이 가능하며, 앞쪽 방향으로 23/24번 체절까지 모든 체절 간 수준에서 가능하고, 꼬리는 20/21번 체절 뒤의 모든 수준에서 재생된다. 참지렁이는 13/14번과 16/17번 체절만큼 뒤쪽에서 앞쪽 체절을 대체하지만 꼬리 재생은 결코 발견되지 않았다.지렁이는 잃어버린 체절을 재생할 수 있지만, 이 능력은 종에 따라 다르고 손상 정도에 따라 달라진다. ''페리오닉스 엑스카바투스''는 17/18번 체절만큼 뒤쪽에서 앞쪽 방향으로, 그리고 20/21번 체절만큼 앞쪽에서 뒤쪽 방향으로 몸의 잃어버린 부분을 쉽게 재생했다. ''람피토 마우리티''는 25/26번 체절까지 모든 수준에서 앞쪽 방향으로 재생되고, 30/31번 체절에서 꼬리 재생이 일어난다. ''크리오드릴루스 라쿠움'' 또한 40/41번 체절만큼 뒤쪽에서 '머리' 재생이 가능한 놀라운 재생 능력을 가지고 있다.

생식 시기가 되면 두 마리의 성체가 몸을 반대 방향으로 향하게 하여 환대 부분의 배면을 서로 붙이고 교미를 하여 정자를 교환한다. 교미 후, 지렁이는 환대 표면에 관 모양의 난낭을 분비하고 수정란을 산란한다. 발생은 직접 발생으로, 거의 부모와 같은 모습의 유생이 태어난다.

붉은지렁이와 미즈미미즈에서는 무성생식도 활발하게 일어난다. 가로로 분열하여 앞뒤 두 개체로 분열하는 것이 일반적이다.

6. 역할 및 중요성

실지렁이는 야생과 수족관의 많은 물고기에 중요한 먹이가 된다. 그리고 사람들이 낚시할 때 좋은 미끼가 된다.[48] 흙 안에서 쓰레기 등을 먹으며 환경을 이롭게 한다.

동물계 먹이사슬의 최하위에 속하며, 곤충이나 두더지와 같은 소형 동물부터 조류와 같은 중형 동물, 심지어 멧돼지나 오소리와 같은 대형 동물에 이르기까지 많은 동물의 중요한 먹이로서 큰 역할을 하고 있다.

지렁이는 중금속이나 농약 등의 약제에 오염된 토양에 서식할 경우, 이러한 오염 물질을 생물농축하여, 지렁이를 잡아먹은 생물이 중독될 수 있다.[59] 지렁이 자체는 포식자가 죽을 정도의 오염 농도에도 매우 강한 내성을 보이며 생존하고, 독 지렁이화될 수 있다. 따라서 야생 지렁이를 잡아먹는 경우 주의가 필요하다. 또한 이러한 지렁이를 먹은 새나 어류의 체내에서 생물농축이 더욱 진행되어 사람에게 해가 미칠 수도 있다.

영국에서는 이러한 생물농축을 역으로 이용하여 중금속에 오염된 토양을 정화하고 있다.

6. 1. 토양 생태계에서의 역할

지렁이는 흙 안에서 쓰레기 등을 먹으며 환경을 이롭게 한다.[59] 지렁이의 활동은 토양에 통기성을 주고 혼합하며, 영양소의 광물화와 식물에 의한 흡수에 도움이 된다.[34][35] 특히 지렁이의 굴 파는 행위는 토양에 다수의 통로를 만들어 토양 구조를 유지하고 통기 및 배수 과정을 가능하게 한다.[40] 퍼머컬처 공동 창립자 빌 몰리슨은 지렁이가 터널을 이동하면서 "24시간 주기(밤에는 더 빠르게)로 토양에 공기를 넣고 빼내는 무수한 피스톤 역할을 한다"고 지적했다.지렁이는 크게 세 가지 생태생리학적 범주로 분류된다.

- 낙엽층 또는 퇴비 서식 지렁이(표토성(epigeic)): 굴을 파지 않고 토양-낙엽층 경계면에서 살며 부패하는 유기물을 먹는다. 예: ''Eisenia fetida''

- 표토 또는 심토 서식 지렁이(내토성(endogeic)): 토양을 먹고, 굴을 파고, 토양 내에서 배설물을 만들며, 토양 상층부 10~30cm에 수평 굴을 만든다.

- 지렁이(상향성(anecic)): 먹이로 사용할 식물성 물질(예: 잎)을 얻기 위해 지표면으로 나오는 데 사용하는 영구적인 깊은 수직 굴을 만든다. 예: ''Lumbricus terrestris''

지렁이 개체군은 온도, 습도, pH, 염분, 통기성, 토성과 같은 토양의 물리적 및 화학적 특성뿐만 아니라 이용 가능한 먹이, 그리고 종의 번식 및 분산 능력에 의존한다. 가장 중요한 환경 요인 중 하나는 pH이지만, 지렁이의 선호도는 다양하다. 대부분은 중성에서 약산성 토양을 선호한다. ''Lumbricus terrestris''는 pH 5.4에서도 서식하며, ''Dendrobaena octaedra''는 pH 4.3에서도 서식하고, 일부 Megascolecidae는 매우 산성인 부식토에서도 서식한다.

지렁이는 많은 종의 조류(예: 로빈, 찌르레기, 참새류, 갈매기, 까마귀), 뱀, 나무거북, 포유류(예: 곰, 멧돼지, 여우, 고슴도치, 돼지, 두더지[31]) 및 무척추동물(예: 개미[32], 뉴질랜드납작벌레, 딱정벌레류, 기타 딱정벌레, 달팽이, 거미, 민달팽이)의 먹이가 된다.[31]

지렁이의 활동이 농업 토양 비옥도에 미치는 주요 이점은 다음과 같이 요약할 수 있다.

- 생물학적 측면: 지렁이는 유기물의 큰 덩어리를 부식으로 전환하여 토양 비옥도를 향상시킨다.[39] 지렁이 배설물에는 지렁이가 서식하는 토양 상층부보다 40% 더 많은 부식이 포함될 수 있다.[39]

- 화학적 측면: 지렁이는 광물질과 식물 영양소가 식물이 이용할 수 있는 형태로 변화시킨다.[39] 신선한 지렁이 배설물은 주변 상층부 토양보다 이용 가능한 질소가 5배, 이용 가능한 인산이 7배, 이용 가능한 칼륨이 11배 더 풍부하다.[39]

- 물리적 측면: 지렁이의 굴 파는 행위는 토양에 통기 및 배수 과정을 가능하게 한다.[40] 지렁이는 토양을 통과하는 공기와 물의 통로를 만들고, 토양을 건강하게 만드는 유기 성분을 변형시킨다.[39]

찰스 다윈은 경작지에 53,000/acre의 지렁이가 있다고 추정했지만, 최근 연구에 따르면 불량한 토양에도 250,000/acre의 지렁이가 서식할 수 있으며, 비옥한 경작지에는 최대 1,750,000/acre의 지렁이가 서식할 수 있다.[43] 지렁이는 토양 건강의 환경 지표이며,[38] 중금속이나 농약 등의 약제에 오염된 토양에 서식할 경우, 이러한 오염 물질을 생물농축하여, 지렁이를 잡아먹은 생물이 중독될 수 있다.[59]

6. 2. 인간과의 관계

실지렁이는 야생과 수족관의 많은 물고기에 중요한 먹이가 되며, 낚시 미끼로도 사용된다.[48] 흙 안에서 쓰레기 등을 먹으며 환경을 정화하는 역할도 한다.다양한 종류의 지렁이가 퇴비화에 사용되는데, 퇴비화는 유기성 폐기물을 지렁이에게 먹여 음식물 쓰레기를 분해하는 방법이다. 일반적으로 사용되는 종은 ''붉은지렁이''(''Eisenia andrei'') 또는 브랜들링 지렁이이다. 열대 지방에서는 아프리카 나이트크롤러 ''Eudrilus eugeniae''[47]와 인도 블루 ''Perionyx excavatus''가 사용된다.

지렁이는 전 세계적으로 판매되며, 1980년 캐나다에서는 3억 7천만 마리의 지렁이가 수출되어 1,300만 달러의 수출액과 5,400만 달러의 미국 소매 가격을 기록했다.[48]

지렁이는 어류, 가금류, 돼지 등의 단백질 공급원으로 사용되며, 뉴질랜드 마오리 사람들은 지렁이를 추장을 위한 별미로 여기기도 했다. 지렁이는 민물 낚시 미끼로 자주 사용되며, 일본에서는 "키지(キジ)"와 "도바미미즈(ドバミミズ)"(Lumbricus terrestris) 두 종류가 주로 판매된다. 실지렁이(イトミミズ)는 관상어 등의 먹이로도 사용된다. 밭에서는 지렁이가 토지 개량에 도움이 되는 것으로 알려져 있으며, 미미즈퇴비를 만드는 데 활용되기도 한다.

한방에서는 지렁이를 “적룡(赤竜)”, “지룡(地龍)”[64][65], “구인(蚯蚓)”이라 부르며, 발열이나 기관지천식의 약으로 사용한다.[66] 특정 지렁이는 혈전을 녹이는 효소를 가지고 있는 것으로 알려져 있으며,[67] 루븀브룩수스 루벨루스(Lumbricus rubellus) 분말을 넣은 건강기능식품이 판매되기도 한다.[68]

단백질과 미네랄, 콜라겐, 비타민 등 영양가가 풍부한 지렁이는 세계 각지에서 식재료로 사용되며, 미국 캘리포니아주 등에서는 지렁이를 이용한 요리 콘테스트도 개최된다. 토마스 록웰/Thomas Rockwell영어의 ''How to Eat Fried Worms''(1973)는 현대 미국 아동문학의 고전으로 꼽힌다.[69]

지렁이 식용은 야성적인 분위기를 연출하는 수단으로 사용되기도 한다. 프로레슬링 단체 WWE의 슈퍼스타 부기맨은 지렁이를 먹는 기믹으로 활약했고, 1993년 야쿠르트 스왈로스에 재적했던 렉스 허들러는 "지렁이를 날로 먹은 남자"로 알려져 있었다. 유명한 도시전설 중에는 햄버거 고기에 지렁이가 사용된다는 지렁이 햄버거 이야기가 있지만, 이는 현실적이지 않다.

창작 작품에서도 지렁이는 다양한 방식으로 등장한다. 사이토 타카오의 만화 「서바이벌」에서는 주인공이 지렁이를 삶아 먹는 장면이, 와다 신지의 만화 「스케반 형사」에서는 지렁이로 만든 햄버거를 먹고 토하는 장면이 묘사된다. 오야마다 이쿠의 만화 「우드 노트」에서는 주인공들이 지렁이와 버섯 조림으로 허기를 달래는 장면이, 영화『이오지마에서 온 편지』에서는 일본군이 지렁이를 포획하는 장면이 등장한다.

6. 3. 환경 지표

지렁이는 토양 생태계에서 중요한 역할을 하며, 환경 지표로서도 활용된다. 지렁이의 활동은 토양의 생물학적, 화학적, 물리적 측면에 긍정적인 영향을 미친다.[39]- 생물학적 측면: 지렁이는 유기물을 분해하여 부식을 만들고 토양 비옥도를 향상시킨다.[39] 지렁이 배설물은 주변 토양보다 훨씬 많은 부식을 포함한다.[39]

- 화학적 측면: 지렁이는 섭취한 유기물과 모래 알갱이를 소화하여 광물질과 식물 영양소를 식물이 이용할 수 있는 형태로 변화시킨다.[39] 지렁이 배설물은 주변 토양보다 이용 가능한 질소, 인산, 칼륨이 훨씬 풍부하다.[39]

- 물리적 측면: 지렁이는 굴을 파서 토양에 통로를 만들어 토양 구조를 개선하고 통기 및 배수를 돕는다.[40] 퍼머컬처 창립자 빌 몰리슨은 지렁이가 토양에 공기를 넣고 빼는 피스톤 역할을 한다고 설명했다.

지렁이의 개체 수는 다양한 환경 요인에 따라 달라지며, 농경지에서는 ha당 수십만에서 수백만 마리의 지렁이가 서식할 수 있다.[43] 지렁이는 유기물 분해 능력이 뛰어나 복원 프로젝트에 활용되기도 하며, 람토 열대 생태 연구소의 연구에 따르면 토양 응집체 형성 속도에 긍정적인 영향을 미친다.[44]

하지만, 지렁이는 온실가스 배출을 증가시킬 가능성도 있다.[45] 또한, 과도한 질소 비료나 살충제 DDT, 중금속에 약하므로 밭의 건강 상태를 나타내는 지표로 사용된다.[55]

2020년 이후, 붉은귀지렁이(아민타스 토키오엔시스/Amynthas tokioensis영어)와 밭지렁이(아민타스 아그레스티스/Amynthas agrestis영어)는 북아메리카에서 침입종으로 토양 생태계를 위협하고 있다.[56][57][58]

6. 4. 설화 및 민담

경상북도 안동시에는 지렁이가 변한 사람인 견훤을 물리친 삼태사에 관한 이야기가 전해진다. 견훤은 물에 들어갔다 나오면 힘을 내는 지렁이가 화한 사람으로 여겨졌다. 안동 전투에서 승승장구하는 견훤을 막기 위해 김씨·권씨·장씨 삼태사는 간장과 소금을 이용하여 견훤을 물리쳤고, 나라에서 벼슬을 받았다.[71]지렁이 대권현(蚯蚓大権現)이라는 신을 모신 신사가 있다.[70]

옛날부터 "지렁이에게 소변을 뿌리면 음경이 붓는다"고 하는데, 세균이 소변을 타고 음경에 붙을지도 모른다는 설과, 농토에 영양분을 주는 지렁이에 대한 존경과 감사에서 유래한 미신이라는 설이 주류였다.

"지이~ 지이~"하고 벌레 같은 소리로 운다고 알려져 있지만, 일반적으로 "지렁이가 운다"고 하는 땅속에서 들리는 울음소리는 귀뚜라미의 소리라고 한다. 지렁이에는 발성 기관이 없어 소리를 낼 수 없다.

개는 말라붙은 지렁이 냄새를 좋아한다는 설이 있으며, 세턴의 저서 『역사에 남는 동물들 / 늑대를 중심으로 (Great Historic Animals / Mainly About Wolves)』(1937년)의 기록이 근거가 되고 있다.

고려의 영웅인 견훤(甄萱)은 지렁이의 화신의 자식이다.[70]

6. 5. 속담 및 관용구

6. 6. 문학 작품

7. 분류

지렁이는 흙 속이나 호수, 하천, 동굴 등 다양한 환경에 널리 분포하며, 바다에서 사는 종도 있다. 전 세계적으로 약 3,100종, 한국에는 60종 내외가 알려져 있다. 몸은 길쭉한 기둥 모양이며, 앞끝에는 입, 뒤끝에는 항문이 있다. 몸은 거의 같은 모양의 체절로 구성된 전형적인 체절성동물이다. 몸길이는 2∼5mm에서 2∼3m에 달하는 것까지 다양하다. 각 환절에는 강모(剛毛)가 배열되어 있는데, 갯지렁이류에 비해 강모 수가 적어 빈모류라고 불린다. 지렁이류는 갯지렁이류와 달리 부속지나 측각(側脚)이 없다.

생식기가 가까워지면 몸 앞부분의 환정 3∼5개가 합쳐져 굵어지고 색이 변하는 환대(環帶)가 나타난다. 지렁이는 암수한몸이며, 1쌍씩의 암수 생식공이 몸 앞부분의 앞뒤 환절에 열려 있다. 교미를 통해 상대방의 정자를 수정낭에 받아두었다가 수정 시 사용한다. 지렁이는 유기물질을 분해하여 땅 위나 물속 생태계에서 중요한 역할을 한다.

빈모강은 원시빈모목(물지렁이·실지렁이 등)과 신빈모목(참지렁이·줄지렁이 등)으로 나뉜다. 지렁이 중에는 낚시미끼, 약재, 양어용 사료로 쓰이는 종도 있다.

Michaelsen (1900)과 Stephenson (1930)의 '고전적 시스템'은 지렁이 분류에 대한 논쟁으로 훼손되었고, Fender와 McKey-Fender (1990)는 "큰지렁이과 지렁이의 과 수준 분류는 혼란스럽다"고 언급했다. Blakemore (2000)은 역사적으로 증명되고 널리 받아들여지는 고전적 시스템으로의 복귀를 제안했다.

거대강체류 지렁이는 아목 Lumbricina와 Moniligastrida로 분류되며, 이는 환대의 구성, 생식 특징, 모래주머니의 수, 몸 모양 등을 기반으로 한다. 현재 6,000종 이상의 육상 지렁이가 명명되었지만, 동의어 수는 불명확하다.

알려진 과들은 다음과 같다:

- 가시지렁이과

- 아이로스콜레시다에

- 알미다에

- 벤하미아에

- 크리오드릴리다에

- 디플로카르디나에/-이다에

- 엔키트라에이다에

- 유드릴리다에

- 엑시다에

- 글로소스콜레시다에

- 하플로탁시다에

- 호르모가스트리다에

- 키노티다에

- 지렁이과

- 루토드릴리다에

- 큰지렁이과

- 미크로케티다에

- 단절지렁이과

- 옥네로드릴리다에

- 팔각지렁이과

- 옥토케티나에

- 스파르가노필리다에

- 투마키다에

목의 분류는 다소 혼란스러운 상황이다.

8. 기타

8. 1. 지렁이 관련 연구

''붉은지렁이''를 전리 방사선에 노출시키면 DNA 가닥 절단 및 산화된 DNA 염기가 유발된다.[28] 이러한 DNA 손상은 체세포와 정자 형성 세포에서 복구될 수 있다.[1] 지렁이 정소 세포는 또한 과산화수소에 의해 유도된 산화적 DNA 부가체를 복구할 수 있다.[29]8. 2. 지렁이 양식

다양한 종류의 지렁이가 퇴비화에 사용된다. 퇴비화는 유기성 폐기물을 지렁이에게 먹여 음식물 쓰레기를 분해하는 방법이다. 일반적으로 사용되는 종은 ''붉은지렁이''(또는 가까운 친척인 ''Eisenia andrei'') 또는 흔히 호랑이 지렁이 또는 붉은 꼬물이 지렁이로 알려진 브랜들링 지렁이이다. 이들은 토양에 서식하는 지렁이와는 다르다. 열대 지방에서는 아프리카 나이트크롤러 ''Eudrilus eugeniae''[47]와 인도 블루 ''Perionyx excavatus''가 사용된다.

지렁이는 전 세계적으로 판매되며 시장 규모가 상당하다. 더그 콜리컷(Doug Collicutt)에 따르면, "1980년 캐나다에서는 3억 7천만 마리의 지렁이가 수출되었으며, 캐나다 수출액은 1,300만 달러, 미국 소매 가격은 5,400만 달러였다."[48]

지렁이는 어류, 가금류 및 돼지의 우수한 단백질 공급원이지만, 전통적으로 인간의 식용으로도 사용되었다. ''Noke''는 뉴질랜드 마오리 사람들이 지렁이를 가리키는 요리 용어로, 그들은 지렁이를 추장을 위한 별미로 여긴다.

8. 3. 지렁이와 관련된 문제점

전 세계적으로 약 7,000종의 지렁이가 존재하며, 이 중 약 150종만이 널리 분포한다. 이들은 유입종 또는 세계적인 지렁이로 분류된다. 미국과 캐나다에서는 발견된 182종의 지렁이 중 60종(33%)이 도입종이다.질소 비료는 산성 조건을 조성하여 지렁이에게 치명적이며, DDT, 석회황합제, 비산비소산납과 같은 물질을 사용한 후에는 죽은 지렁이들이 표면에서 자주 발견된다. 호주에서는 초인산석회를 목초지에 사용하고 목축업에서 경지 농업으로 전환하는 등의 농업 관행 변화가 거대 깁스랜드 지렁이 개체군에 파괴적인 영향을 미쳐 멸종위기종으로 분류되었다.[46] 전 세계적으로 유기농 생산에서 벗어나 합성 비료와 살생물제를 살포하면서 특정 지렁이 개체군이 파괴되었으며, 현재 최소 3종이 멸종된 것으로 기록되어 있지만, 훨씬 더 많은 종이 멸종 위기에 처해 있다.[46]

8. 4. 지렁이에 대한 오해

참조

[1]

웹사이트

The evolution of earthworms

https://blogs.biomed[...]

2017-06-01

[2]

논문

Evolution and biogeography of megadriles (Annelida, Clitellata)

2000-00-00

[3]

논문

Food preferences of earthworms for soil fungi

2000-11-00

[4]

서적

Biology of Earthworms

Chapman & Hall

[5]

서적

Biology of Earthworms

Chapman & Hall

[6]

서적

Biology of Earthworms

Chapman & Hall

[7]

서적

Fundamentals of Soil Ecology

Elsevier Academic Press

[8]

서적

Integrated Principles of Zoology

https://archive.org/[...]

Times Mirror/Mosby College Publishing

[9]

웹사이트

Megascolex (Promegascolex) mekongianus Cognetti, 1922 – its extent, ecology and allocation to Amynthas (Clitellata/Oligochaeta: Megascolecidae)

http://opuscula.elte[...]

Opuscula Zoologica

[10]

논문

Feldkamp, J. "Untersuchungen über die Geschlechtsmerkmale und die Begattung der Regenwurmer Zoologische Jahrbücher

1924-00-00

[11]

웹사이트

Meet the squirting earthworm

https://www.youtube.[...]

Youtube

[12]

웹사이트

Experiment: Comparing speeds of two nerve fiber sizes

https://backyardbrai[...]

BackyardBrains

[13]

논문

Giant nerve fibre activity in intact, freely moving earthworms

[14]

논문

Kinematic scaling of locomotion by hydrostatic animals: ontogeny of peristaltic crawling by the earthworm lumbricus terrestris

[15]

웹사이트

Earthworm-nervous system

http://cronodon.com/[...]

Cronodon

[16]

논문

Pain and suffering in invertebrates?

[17]

논문

A question of pain in invertebrates

[18]

논문

Fine structure of photoreceptor cells in the earthworm, ''Lumbricus Terrestris''

[19]

논문

Unique metabolites protect earthworms against plant polyphenols

2015-08-04

[20]

서적

Integrated Principles of Zoology

https://archive.org/[...]

Times Mirror/Mosby College Publishing

[21]

웹사이트

Excretory System

http://www.emc.maric[...]

[22]

서적

Integrated Principles of Zoology

https://archive.org/[...]

Times Mirror/Mosby College Publishing

[23]

논문

Underground evolution: New roots for the old tree of lumbricid earthworms

[24]

논문

Adding complexity to the complex: new insights into the phylogeny, diversification and origin of parthenogenesis in the Aporrectodea caliginosa species complex (Oligochaeta, Lumbricidae)

[25]

간행물

Reproduction of Earthworms: Sexual Selection and Parthenogenesis

https://www.ucm.es/d[...]

Springer

[26]

논문

Pheromone evolution, reproductive genes, and comparative transcriptomics in mediterranean earthworms (annelida, oligochaeta, hormogastridae)

[27]

서적

Molecular Genetics of Development

[28]

논문

Induction and repair of DNA strand breaks and oxidised bases in somatic and spermatogenic cells from the earthworm Eisenia fetida after exposure to ionising radiation

2011-11-00

[29]

논문

Earthworms repair H2O2-induced oxidative DNA adducts without removing UV-induced pyrimidine dimers

2011-00-00

[30]

논문

Ontogenetic scaling of burrowing forces in the earthworm Lumbricus terrestris

http://jeb.biologist[...]

[31]

논문

Function of the Star in the Star-Nosed Mole, Condylura cristata

1993-00-00

[32]

논문

Prey Capture Behavior of Psalidomyrmex procerus (Formicidae; Ponerinae), a Specialist Predator of Earthworms (Annelida)

1999-00-00

[33]

논문

A Mite Parasitic in the Cocoons of Earthworms

https://www.jstor.or[...]

1962-00-00

[34]

웹사이트

How earthworms can help your soil

http://www.dpi.nsw.g[...]

NSW Department of Primary Industries

[35]

웹사이트

Beneficials in the garden: #38 Earthworms

http://aggie-horticu[...]

Galveston County Master Gardener Association

[36]

논문

Co-existence of ants and an arboreal earthworm in a myrmecophyte of the Indian Western Ghats: anti-predation effect of the earthworm mucus

https://www.cambridg[...]

2006-05-01

[37]

웹사이트

Origin and means of dispersal of cosmopolitan ''Pontodrilus litoralis'' (Oligochaeta: Megascolecidae)

https://www.research[...]

European Journal of Soil Biology

2007

[38]

서적

Earthworms as Bioindicators of Soil Quality

http://link.springer[...]

Springer Berlin Heidelberg

2021-02-18

[39]

서적

Elements of the Nature and Properties of Soils

Prentice Hall

2009

[40]

웹사이트

How earthworms can help your soil

https://www.dpi.nsw.[...]

2021-11-30

[41]

논문

Soil Changes and Silviculture on the Harvard Forest

https://harvardfores[...]

1928-01-01

[42]

논문

Some Effects of Earthworm Invasion in Virgin Podzols

https://www.nrcresea[...]

1964-02-01

[43]

웹사이트

Nature article to commemorate Charles Darwin's birthday on 12th February

https://vermecology.[...]

VermEcology

2017-02-12

[44]

논문

Restoration by earthworms (megascolecidae) of the macroaggregate structure of a destructured savanna soil under field conditions

1992-12-01

[45]

뉴스

The power of earthworm poop and how it could influence climate change

https://www.cbc.ca/n[...]

2019-12-26

[46]

논문

Critical Decline of Earthworms from Organic Origins under Intensive, Humic SOM-Depleting Agriculture

Soil Systems 2(2): 33

2018

[47]

웹사이트

Eco-taxonomic profile of the iconic vermicomposter - the 'African Nightcrawler', ''Eudrilus eugeniae'' (Kinberg, 1867)

http://africaninvert[...]

African Invertebrates 56: 527-548

2015

[48]

웹사이트

Biology of the Night Crawler (Lumbricus terrestris)

http://www.naturenor[...]

2022-06-05

[49]

서적

ゾウの時間ネズミの時間 : サイズの生物学

https://www.chuko.co[...]

中央公論社

1992

[50]

일반

ハッタジュズイミミズ

[51]

웹사이트

日本一大きなミミズ ハッタミミズをもっと知ろう

http://www.adm.kanaz[...]

[52]

일반

ヤマミミズ、ノラクラミミズ

[53]

일반

ミクロカエトゥス・ラピ

[54]

논문

路上等に出現するミミズ類の季節的変動

http://www.tokyo-eik[...]

東京都健康安全研究センター

2007

[55]

웹사이트

Earthworms as Bioindicators of Soil Quality

http://link.springer[...]

Springer Berlin Heidelberg

2023-01-08

[56]

웹사이트

ミミズは侵略的外来種、北米で昆虫に大きな被害の恐れ、研究

https://natgeo.nikke[...]

[57]

웹사이트

進撃のミミズ!日本産「クレイジーワーム」がアメリカの土壌を"破壊している"と判明

https://nazology.net[...]

2020-10-04

[58]

웹사이트

Invasive jumping worms damage U.S. soil and threaten forests

https://www.sciencen[...]

2020-09-29

[59]

웹사이트

Q9:ミミズのいる土はよい土ですか?

https://www.sc-engei[...]

[60]

논문

ミミズによる圃場の土壌微生物活性および硝化活性への影響

日本緑化工学会

2006

[61]

서적

ミミズと土

平凡社

1994

[62]

웹사이트

1日1科学 地下の生き物

https://www.eikoh-se[...]

栄光ゼミナール

2020-05-16

[63]

서적

ダーウィンのミミズの研究

福音館書店

2000

[64]

웹사이트

地龍(ジリュウ)

https://www.uchidawa[...]

ウチダ和漢薬

[65]

웹사이트

生薬「地竜」

http://www.ikkando.c[...]

一貫堂

[66]

간행물

信州の民間薬

医療タイムス社

1971-12-10

[67]

논문

Lumbricus rubellus (赤ミミズ)の酵素による血栓溶解作用

http://j-ca.org/wp/w[...]

2011-01-17

[68]

논문

血栓溶解素材としての新規なプロテアーゼの構造と機能,並びに,その利用に関する研究

https://doi.org/10.1[...]

1993

[69]

서적

ミミズ・フライの食べ方

早川書房

2003

[70]

웹사이트

ミミズの雑学/2012.6.

https://rnavi.ndl.go[...]

[71]

서적

디지털안동문화대전-「지렁이 장군 견훤을 물리친 삼태사」

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

인간이 숲을 생각하는 것이 아니라 숲이 인간을 생각한다면

아파트 화단에서 작은 날개를 펼치다…되지빠귀 5형제의 첫 비행

달팽이·지렁이 몸속에도 미세 플라스틱…점점 위태로워지는 먹이사슬

지렁이도, 달팽이도 먹고 있었다…이 작고 독한 물질을

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com