계원필경

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

《계원필경》은 신라의 학자 최치원이 당나라에서 유학하며 지은 글들을 모아 886년 헌강왕에게 헌상한 문집이다. 최치원은 12세에 당나라로 건너가 과거에 급제한 후, 20권으로 엮은 문집에 《계원필경》이라는 이름을 붙였다. 《계원필경》은 조선 시대에 여러 차례 간행되었으며, 현재까지 다양한 판본이 존재한다.

《계원필경》은 오대 시대의 《구당서》 예문지에도 언급되어 중국에도 어느 정도 알려졌음을 알 수 있다. 한국에서는 여러 차례 간행되었는데, 조선왕조실록의 기록과 현재 전하는 판본들을 통해 그 역사를 파악할 수 있다.

2. 편찬 경위

최치원은 868년 12세의 나이로 당나라에 유학하여 과거에 급제하고, 관료 생활을 거쳐 884년에 신라로 돌아왔다.

《계원필경》 서문에는 그 편찬 과정이 상세히 서술되어 있다. 최치원은 당의 수도 장안(長安)에서 학문을 익히면서 처음으로 글을 쓰기 시작하여, 빈공진사과에 급제한 뒤에는 낙양(洛陽)을 돌아다니면서 "붓으로 먹고 살게 되었다"고 한다. 표수현위(溧水縣尉)로 있으면서 공적으로나 사적으로 지었던 글을 모아 5권의 문집을 엮었는데, 이것은 훗날 《중산복궤집》이라는 이름이 붙게 된다. 회남절도사(淮南節度使) 고병(高駢)의 막부에서 종사관을 맡아 여러 일이 번다한 와중에도 4년 동안 1만 수의 작품을 썼다.

884년 당나라의 국신사(國信使) 자격으로 신라에 돌아온 최치원은 당에서 자신이 쓴 작품을 정리하여, 회남절도사의 막부 종사관으로 있던 시절의 글을 20권으로 엮어 886년 1월에 헌강왕(憲康王)에게 헌상하였다.

20권으로 엮은 문집에는 《계원필경》이라는 이름이 붙었는데, '계원(桂苑)'은 문장가들이 모인 곳(문단)을 말하며, '필경(筆耕)'은 융막에 거주하며 문필로 먹고 살았다는 데서 붙인 이름이다. 최치원은 이 문집들을 왕에게 바치고 관직에 중용되기를 구했다.

2. 1. 최치원의 생애

최치원은 868년에 12세의 나이로 당나라에 유학하여 과거에 급제하고, 관료 생활을 거쳐 884년에 신라로 돌아왔다.

《계원필경》 서문에는 그 편찬 과정이 상세히 서술되어 있다. 당의 수도 장안(長安)에서 학문을 익히면서 처음으로 글을 쓰기 시작하여, 빈공진사과에 급제한 뒤에는 낙양(洛陽)을 돌아다니면서 "붓으로 먹고 살게 되어서는 마침내 부 5수와 시 100수, 잡시부 30수 등을 지어 모두 3편을 이루었다"고 한다. 이후 표수현위(溧水縣尉)로 있으면서 공적으로, 사적으로 지었던 글을 모아 다섯 권의 문집을 엮었다. 이것은 훗날 《중산복궤집》이라는 이름이 붙게 된다. 회남절도사(淮南節度使) 고병(高駢)의 막부(幕府)에서 종사관으로 일하며 여러 번다한 일 속에서도 글을 지어 4년 동안 1만 수의 작품을 썼다.

884년 당의 국신사(國信使) 자격으로 귀국한 최치원은 당에서 자신이 쓴 작품을 정리하여, 회남절도사의 막부 종사관으로 있던 시절의 글을 20권으로 엮었다. 「사부금체부(私試今體賦) 5수」(1권), 「오언칠언금체시(五言七言今體詩) 모두 1백 수」(1권), 「잡시부(雜詩賦) 모두 30수」(1권), 그리고 표수현위로 있을 때에 지은 글을 엮은 《중산복궤집(中山覆簣集)》(5권)과 함께 886년 1월에 헌강왕(憲康王)에게 바쳤다.

20권으로 엮은 문집에는 《계원필경》이라는 이름이 붙었는데, '계원(桂苑)'은 문장가들이 모인 곳(문단)을 말하며, '필경(筆耕)'은 융막에 거주하며 문필로 먹고 살았다는 데서 붙인 이름이다. 최치원은 이 문집들을 왕에게 바치고, 관직에 중용되기를 구했다.

2. 2. 저술 과정

최치원은 868년 12세의 나이로 당나라에 건너가 과거에 급제하고 관료 생활을 거쳐, 884년 28세가 되던 해에 신라로 돌아왔다.

《계원필경》 서문에는 편찬 과정이 상세히 서술되어 있다. 당의 수도 장안(長安)에서 학문을 익히면서 처음 글을 쓰기 시작했고, 빈공진사과에 급제한 뒤에는 낙양(洛陽)을 돌아다니며 "붓으로 먹고 살게 되어서는 마침내 부 5수, 시 100수, 잡시부 30수 등을 지어 모두 3편을 이루었다"고 한다. 표수현위(溧水縣尉)로 있으면서 셈이 좀 펴지자 공적으로나 사적으로 지었던 글을 모아 5권의 문집을 엮었는데, 이는 훗날 《중산복궤집》이라는 이름이 붙게 된다. 회남절도사(淮南節度使) 고병의 막부(幕府)에서 종사관을 맡아 여러 일이 번다한 와중에도 4년 동안 1만 수의 작품을 썼다.

884년 당의 국신사(國信使) 자격으로 신라에 돌아온 최치원은 당에서 자신이 쓴 작품을 정리하여, 회남절도사의 막부 종사관으로 있던 시절의 글을 20권으로 엮었다. 「사부금체부(私試今體賦) 5수」(1권), 「오언칠언금체시(五言七言今體詩) 100수」(1권), 「잡시부(雜詩賦) 30수」(1권), 그리고 표수현위로 있을 때 지은 글을 엮은 《중산복궤집》(5권)과 함께 886년 1월 헌강왕에게 헌상하였다.

20권으로 엮은 문집에는 《계원필경》이라는 이름이 붙었다. 계원(桂苑)은 문장가들이 모인 곳(문단)을, 필경(筆耕)은 융막에 거주하며 문필로 먹고 살았다는 데서 붙인 이름이다. 최치원은 이 문집들을 왕에게 바치고 관직에 중용되기를 구했다.

3. 판본

3. 1. 조선시대 판본

《조선왕조실록》에 따르면, 태종 12년(1412년) 충주 사고에 보관되어 있던 책들을 왕에게 바칠 때 《계원필경》이 포함되어 있었고, 단종 1년(1453년) 승정원과 의정부에서 《계원필경》 간행을 명하였다는 기록이 있다.

현재 한국에 남아 있는 판본은 모두 조선 후기에서 일제 초기에 걸쳐 간행된 것이다. 간행 시기가 분명한 세 가지 중 하나는 순조 34년(1834년) 서유구가 홍석주의 요청으로 그의 집안 소장본을 교감하고 전주에서 취진자(聚珍字)로 간행하여 태인 무성서원과 합천 가야산 해인사에 보관한 것이다. 이규경도 교정에 참여했으나, 이 판본은 현재 전하지 않는다. 대신 이 판본을 바탕으로 정리한 20권 4책, 10행 20자의 정리자본이 서울대학교 규장각(규4220), 국립중앙도서관, 한국학중앙연구원 장서각에 소장되어 있으며, 현존 판본 중 가장 정확한 것으로 꼽힌다.

1918년 최치원의 후손 최기호 등이 경주의 이상재에서 목활자로 《계원필경》을 다시 간행하였고, 1930년에는 음성의 경주최씨문집발행소에서 최우영이 신활자를 써서 20권 2책으로 다시 간행하였다.

3. 2. 중국 판본

1847년 청나라의 반사성(潘仕成)이 편찬한 《해산선관총서(海山仙館叢書)》에 조선활자본(朝鮮活字本) 《계원필경》 판본이 수록되었는데, 원문과 대조하여 적지 않은 부분을 고치거나 옮긴 것으로 「해선선관총서본」(海山仙館叢書本)이라고 한다. 1919년 중화민국상무인서관(中華民國商務印書館)에서 《사부총간(四部叢刊)》을 간행하면서 고려구각본(高麗舊刻本) 《계원필경》을 참고하여 영인하였으며, 일본 국회도서관에도 이와 같은 계통의 고려각본(高麗刻本)이 소장되어 있다. 2007년 중국 베이징(北京)의 중화서국(中華書局)에서 《계원필경집교주》(桂苑筆耕集校注)를 간행하였다.

3. 3. 근현대 판본

1918년 최치원의 후손 최기호 등이 경주의 이상재에서 목활자로 《계원필경》을 다시 간행하였는데, 최현필이 쓴 소지와 최현달, 최기호의 발문이 각각 덧붙여진 것으로 현재 국립중앙도서관(한46-가142-2)과 고려대, 연세대 중앙도서관에 소장되어 있다. 1930년 8월 음성의 경주최씨문집발행소에서 최우영이 납으로 만든 신활자를 써서 20권 2책으로 다시 간행하였는데, 사주쌍변반곽 24.6 x 16.7cm로 11행 26자이며 이것은 국립중앙도서관(고3648-문82-68)에 소장되어 있다. 1967년 5월 최돈식이 회상사에서 후손 최양해의 중간지를 덧붙이고 토를 달아서 《경학대장》과의 합본으로 간행하였는데, 여기에는 후손 최현필과 최현달이 썼던 구지와 구발이 실려 있다.

1972년 6월, 성균관대 대동문화연구원에서 최문창후전집을 간행하면서 서유구의 간행본을 바탕으로 전재하였고, 1990년 7월 재단법인 민족문화추진회(현 한국고전번역원)에서 발간한 표점영인 한국문집총간에도 게재되었다. 1993년 5월 경인문화사에서 이상재간본을 한국역대문집총서로 영인하여 간행하였다.

2007년 중국 베이징(北京)의 중화서국(中華書局)에서 《계원필경집교주》(桂苑筆耕集校注)를 간행하였다.

3. 4. 기타 판본

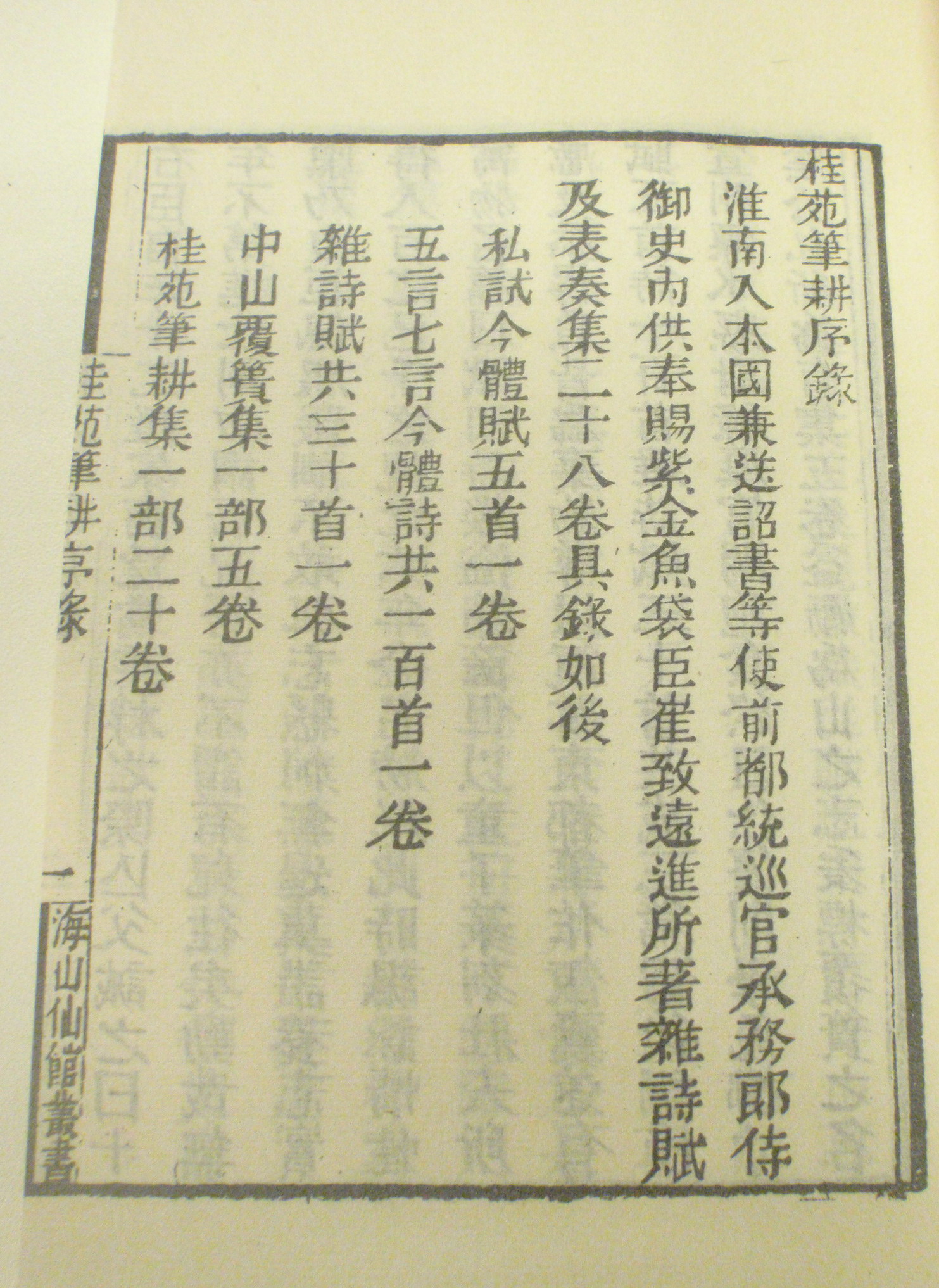

일본 쓰시마 향토역사관에는 간행 연대가 확실하지 않은 20권 4책의 목판본이 전한다. 이 판본은 사주쌍변 반곽 22.4cm x 17.5cm, 10행 20자로 구성되어 있다. 서문 다음에 '계원필경집 1부 20권 도통순관 시어사 내공봉 최치원 찬'이라는 문구가 있고, 목차의 2단 구성, 목차 뒤에 바로 첫 번째 글이 시작되는 것은 순조 34년(1834년) 판본과 같다. 그러나 1918년 판본처럼 홍석주와 서유구의 서문 없이 최치원의 서문만을 싣고 권수와 문체 및 글의 편수를 거쳐 목차로 도입하는 등의 순서로 구성되어 있다. 대체로 1834년 판본을 토대로 1918년 이전에 간행한 것으로 추정되며, 국민대 성곡도서관에도 해당 간행본의 제3책이 소장되어 있다.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com