공정성 이론

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

공정성 이론은 개인이 자신의 투입과 결과의 비율을 타인과 비교하여 공정성을 평가하고, 불공정성을 해소하려는 동기를 설명하는 이론이다. 아리스토텔레스의 분배 정의 원칙에서 시작되어, 조직 행동 및 사회 교환 이론의 영향을 받아 발전했다. 개인은 자신의 노력과 기여에 상응하는 보상을 받기를 원하며, 불공정성을 느낄 경우 감정적, 인지적, 행동적 반응을 보인다. 공정성 이론은 배분 공정성과 절차 공정성 두 가지 측면을 가지며, 비즈니스, 학교, 친밀한 관계 등 다양한 분야에 적용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 통신 이론 - 사회적 지지

사회적 지지는 정서적, 유형적, 정보적, 교우적 지지 등 다양한 형태로 나타나 개인의 심리적, 신체적 건강에 긍정적인 영향을 미치며, 스트레스 완화, 질병 예방 및 회복에 기여하는 개념이다. - 통신 이론 - 배양 이론

배양 이론은 텔레비전 시청과 같은 미디어 노출이 시청자의 현실 인식에 미치는 장기적인 영향을 설명하며, 시청 시간이 많을수록 미디어에서 묘사되는 현실과 일치하는 사회 현실을 믿게 될 가능성이 높아진다고 가정한다. - 동기 이론 - 목표설정이론

목표설정이론은 에드윈 A. 로크가 체계화한 이론으로, 인간의 행동이 의식적인 목표에 의해 결정된다고 보고, 구체적이고 어려운 목표 설정이 성과를 향상시킨다는 것을 밝혀 경영, 교육 등 다양한 분야에서 활용된다. - 동기 이론 - 인지부조화

인지 부조화는 상반된 믿음이나 정보 간의 충돌로 발생하는 정신적 불편함이며, 사람들은 이를 해소하기 위해 인지를 변화시켜 조화를 추구한다는 이론이다. - 심리학 이론 - 인지주의

인지주의는 인간의 인지 과정을 정보 처리 모델로 설명하며 지식 획득, 기억, 문제 해결 등을 연구하는 학문으로, 의미있는 학습을 위한 능동적 참여와 메타인지 훈련의 중요성을 강조하지만 계산적 설명에 대한 비판과 철학적 한계 또한 존재하며, 상황인지, 분산 인지 등의 새로운 이론으로 다각적인 이해를 시도한다. - 심리학 이론 - 성별 불일치의 원인

성별 불일치의 원인은 유전적, 호르몬적, 심리적, 사회적 요인 등 다양한 측면에서 연구되며, 뇌 구조의 차이, 블랜차드의 유형학 등이 관련 연구로 제시된다.

2. 역사적 배경

공정성 이론은 사회교환이론에서 파생되었다.[3] 이 이론은 보상을 적게 받거나 과도하게 받는다고 인식하는 개인이 심리적 고통을 느끼며, 이러한 고통이 대인 관계에서 공정성을 회복하려는 노력으로 이어진다고 제안한다.[4] 공정성은 관계 내 각 개인의 기여와 혜택의 비율을 비교하여 측정된다. 매슬로의 욕구 계층 이론과 같은 다른 일반적인 동기 부여 이론과 마찬가지로, 공정성 이론은 개인의 특성이 각 사람과 관계 파트너의 관계에 대한 평가와 인식에 영향을 미친다는 것을 인정한다. 애덤스 (1965)에 따르면,[4] 분노는 보상이 적을 때, 죄책감은 보상이 과할 때 유발된다.[4] 시간당 임금 또는 급여와 같은 지불은 주요 관심사이며, 대부분의 경우 공정성 또는 불공정성의 원인이 된다.

어떤 직책에서든, 직원은 자신의 기여와 업무 성과가 급여로 보상받고 있다고 느끼고 싶어 한다.[5] 만약 직원이 보상을 적게 받는다고 느끼면, 이는 직원으로 하여금 조직과 동료에 대해 적대감을 느끼게 하고, 직무 성과를 저하시킬 수 있다.[6] 직무 성과에 대한 인정과 감사 표현은 만족감을 느끼게 하여 직원이 가치 있다고 느끼고 더 나은 결과를 얻도록 도울 수 있다. 직원은 긍정적인 불공정을 느낄 수도 있으며, 이는 근로자로 하여금 죄책감을 느끼게 하고 그러한 죄책감을 보상하려는 시도를 하게 할 수 있다.[7]

2. 1. 초기 연구

공정성(혹은 정의)에 대한 논의는 고대 그리스 시대의 철학자 아리스토텔레스의 분배 정의 원칙에서 시작되었다.[19] 아리스토텔레스는 그의 저작 『니코마코스 윤리학』에서 두 사람에게 주어지는 사회적 보상이 두 사람이 기여한 바에 비례하여 분배되었을 때 보상이 공정한 상태를 이룬다고 보았다. 현대에는 레온 페스팅거의 인지부조화 이론, 호만스의 사회교환이론을 거쳐, 애덤스의 공정성 이론으로 발전하였다.[19]레온 페스팅거는 두 개의 인지 요소가 심리적으로 불일치할 때 긴장(부조화)을 일으키게 되고, 이를 해소하기 위해 긴장감을 초래하는 원인을 제거하여 심리적 균형을 이루도록 한다는 인지부조화 이론을 통해 조직 구성원의 공정성에 대한 태도 반응을 설명하였다.[17]

사회교환이론의 맥락에서 공동 관계와 교환 관계에서의 차이가 공정성 이론 내에서 설명될 수 있다는 입장이 연구된 바 있다.[18]

호만스는 활동, 정서, 상호작용, 보상 및 대가 등을 바탕으로 인간의 사회적 관계에서 투입은 결과와 관계가 있기 때문에 조직 구성원은 자신의 노력에 상응하는 보상을 받아야 공정함을 느낄 것이라 주장함으로써 분배 공정성의 개념을 최초로 소개하였다. 이후 애덤스는 공정성 이론을 제시함으로써 조직 정의 연구의 초석을 제공하였다.[19]

2. 2. 주요 학자

레온 페스팅거[17]는 인지부조화 이론을 통해 조직 구성원의 공정성에 대한 태도 반응을 설명하였다.조지 호만스는 사회교환이론의 맥락에서 분배 공정성의 개념을 처음으로 소개하였다. 그는 인간의 사회적 관계에서 투입은 결과와 관계가 있기 때문에 조직구성원은 자신의 노력에 상응하는 보상을 받아야 공정함을 느낄 것이라 주장하였다. 존 스테이시 애덤스는 공정성 이론을 제시하여 조직 정의 연구의 초석을 제공하였다.[19]

3. 공정성 이론의 정의

초기 공정성 이론에서는 형평성(equity)을 공정성과 같은 개념으로 보았다. 형평성은 주로 업무 조직에서 피고용자들이 업무에 대한 노력이나 성과가 높아질수록 받는 보수 역시 높아지는 것을 의미하며, 이는 '공정성 규범(equity norm)'이라고도 불렸다. 그러나 이후 공정성 이론이 발전하면서 형평성 외에 평등(equality)의 원칙, 혹은 필요(needs)의 원칙도 중요하게 다루어지면서 형평성이 곧 공정성이라는 인식은 사라졌다. 또한 초기에는 분배 공정성만을 다루었으나, 이후 절차적 공정성, 상호작용 공정성 등의 개념이 등장하면서, 공정성은 다양한 차원으로 구성되는 것으로 이해되고 있다.

공정성 이론에서 개인은 이익을 추구하며, 자신이 투입한 자원과 그 결과로 얻은 가치를 비교하여 공정성 또는 불공정성을 인지한다. 이때 비교 대상은 타인, 시스템, 자신의 세 가지 범주로 나뉜다.

- '''타인:''' 같은 조직 내 동료뿐만 아니라 친구, 이웃 등도 포함된다.

- '''시스템:''' 조직의 급여 정책 및 관리 시스템을 의미한다.

- '''자신:''' 개인의 과거 경험을 바탕으로 한 투입-산출 비율을 의미한다.

개인은 자신의 직무 투입(시간, 경험, 노력, 기술, 충성도 등)과 산출(임금, 감사, 평가, 비용, 고용 안정, 명예 등)을 타인의 그것과 비교한다.[20]

3. 1. 정의

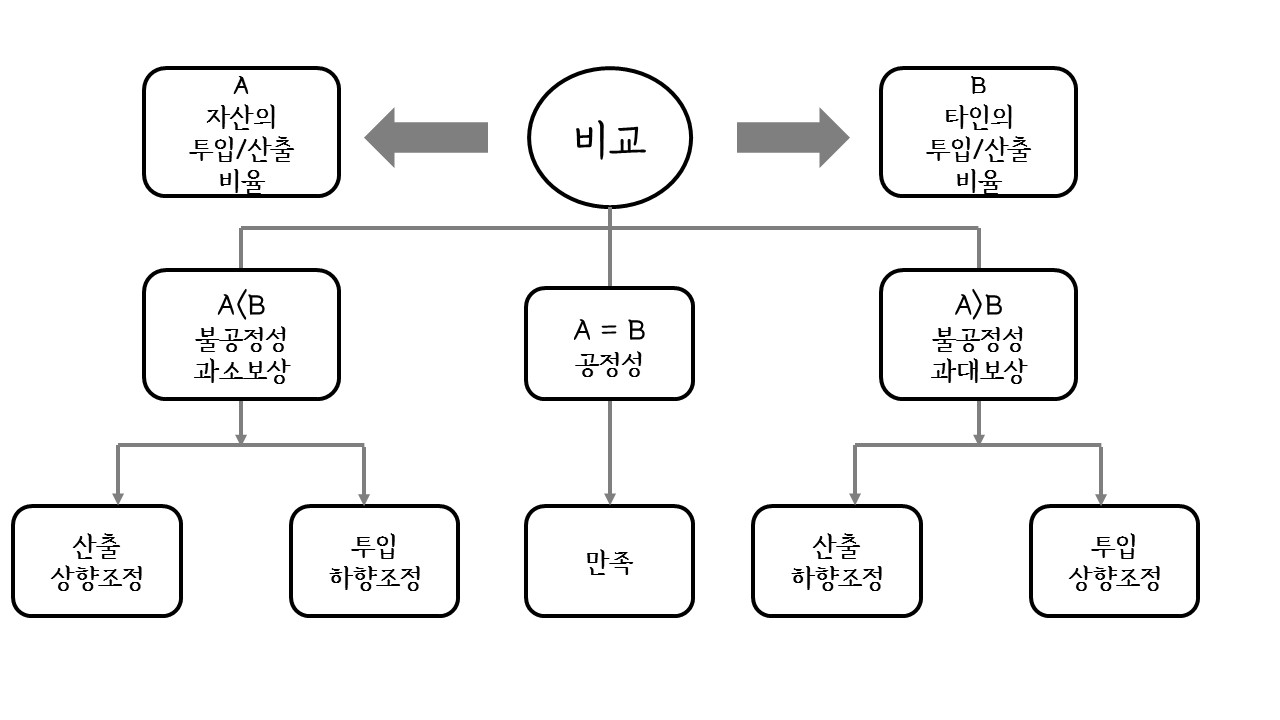

공정성 이론은 개인이 자신의 투입(노력, 시간, 기술 등)과 산출(임금, 승진, 인정 등)의 비율을 타인의 투입/산출 비율과 비교하여 공정성을 평가하는 과정을 설명한다.[16] 초기에는 투입에 따른 보상의 형평성(equity)에 초점을 맞추었으나, 이후 평등(equality), 필요(needs)의 원칙도 중요하게 고려되면서 형평성과 공정성의 개념이 분리되었다.공정성 이론은 사회 교환 이론에서 파생되었으며,[3] 보상을 적게 받거나 과도하게 받는다고 인식하는 개인이 고통을 느끼고, 이를 해소하기 위해 공정성을 회복하려는 노력을 한다고 본다.[4]

공정성 이론에서 개인은 자신의 이익을 추구하며, 자신이 투입한 자원과 그 결과로 얻은 가치를 비교하여 공정성 또는 불공정성을 인지한다. 이때 비교 대상은 다음과 같이 세 가지 범주로 나뉜다.[16]

- 타인: 같은 조직 내 동료뿐만 아니라 친구, 이웃 등도 포함된다.

- 시스템: 조직의 급여 정책 및 관리 시스템을 의미한다.

- 자신: 개인의 과거 경험을 바탕으로 한 투입-산출 비율을 의미한다.

개인은 자신의 직무 투입(시간, 경험, 노력, 기술, 충성심 등)과 산출(임금, 감사, 평가, 비용, 직업 안정성, 명예 등)을 타인의 그것과 비교하여,[20] 인지된 불공정성을 제거하려는 반응을 보인다.

3. 2. 주요 개념

애덤스(Adams)와 호만스(Homans)의 공정성 이론은 형평 이론으로도 불렸는데, 이들의 이론이 분배 결과의 공정성을 평가할 때, 투입에 따른 보상의 형평성 원칙에 초점을 맞추었기 때문이다.[16] 공정성 이론은 개인과 개인 또는 개인과 조직 간의 교환 관계에 초점을 두고, 교환 과정에서 지각된 불균형이 갖는 동기적 효과를 설명하는 이론으로, 자신과 타인 간의 주고받는 교환 과정을 분석 대상으로 삼는다.[16]공정성 이론의 주요 개념은 다음과 같다.

공정성 이론은 사회교환이론에서 파생되었다.[3] 이 이론은 보상을 적게 받거나 과도하게 받는다고 인식하는 개인이 고통을 느끼며, 이러한 고통이 대인 관계 내에서 공정성을 회복하려는 노력으로 이어진다고 제안한다.[4]

4. 공정성의 2가지 측면

공정성 이론은 크게 분배 공정성과 절차 공정성으로 나눌 수 있다.

분배 공정성은 조직 내에서 자원이 종업원들에게 공평하게 분배되었는지에 대한 인식이다. 호만스(Homans)는 교환 관계에 있는 개인이 자신의 노력에 해당하는 보상을 받을 때 공정함을 느낀다고 주장하며 분배 공정성 개념을 처음으로 소개했다.[19] 애덤스(Adams)는 자신이 조직에 투입한 노력과 기여의 정도와 그로부터 받은 보상 비율이 준거 대상인 타인의 투입과 보상 비율과 얼마나 일치하는지에 대한 것이 분배 공정성이라고 정의했다.[19]

분배 공정성 이론은 다음과 같은 두 가지 전제에 기초한다.[21]

- 개인의 공정성 지각 여부는 개인의 공헌도에 비례한 분배에 달려있다.

- 공정성 지각은 자신의 공헌도에 대한 보상의 비율과 타인의 비율 간의 비교를 통해 이루어진다.

Deutch는 공정성의 원칙을 평등, 필요, 형평의 세 가지 규칙으로 제시하였다.[21] Greenberg과 Cohen은 이 세 가지 규칙 중 공정성 인식에 가장 큰 영향을 미치는 것은 당사자들 간의 관계, 성별, 성격, 과거 경험 등에 따라 다를 것이라고 보았다.[21]

애덤스(Adams)의 형평 이론은 사람들이 업무에서 공정하게 대우받고 있는지 아닌지를 자신의 평가 비율과 다른 사람의 투입, 산출 비율을 비교하여 결정한다고 본다.[21]

공정성 이론의 비즈니스 응용 분야에 적용되는 세 가지 주요 가정은 다음과 같다.[14][21]

# 직원들은 자신의 직무에 기여하는 것에 대해 공정한 보상을 기대한다.

# 직원들은 자신의 투입과 결과물을 동료의 투입 및 결과물과 비교하여 공정한 보상을 결정한다.

# 불공정한 상황에 처해 있다고 인식하는 직원들은 불공정성을 줄이려고 노력한다.

절차 공정성은 보상 분배 과정의 공정성에 대한 인식이다.

4. 1. 배분 공정성

호만스(Homans)는 인간의 사회적 관계에서 투입은 결과와 관계가 있으므로, 조직 구성원은 자신의 노력에 상응하는 보상을 받아야 공정함을 느낀다는 교환 이론을 제시하며 분배 공정성 개념을 처음으로 소개하였다.[19] 이후 애덤스(Adams)는 공정성 이론(equity theory)을 제시하여 조직 정의 연구의 초석을 제공하였다.[19]애덤스와 호만스의 공정성 이론은 형평 이론(equity theory)으로도 불렸는데, 이는 분배 결과의 공정성을 평가할 때 투입에 따른 보상의 형평성 원칙에 초점을 맞추었기 때문이다. 이 원칙에 따르면 개인에게 주어지는 보상이 그 개인이 집단의 성과물을 산출하는데 기여한 비율에 비례하여 분배되면 공정한 상태가 되고, 그 비율이 어긋나면 공정하지 않은 상태가 된다.[16]

초기 공정성 이론에서는 형평성(equity)을 공정성과 같은 개념으로 보았다. 형평성은 주로 업무 조직에서 피고용자들이 업무에 대한 노력이나 성과가 높아질수록 받는 보수 역시 높아지는 것을 뜻하며, '공정성 규범(equity norm)'이라고도 한다. 그러나 이후 공정성 이론이 발전하면서 형평성에 근거한 자원 배분뿐 아니라, 평등(equality)의 원칙, 혹은 필요(needs)의 원칙이 점점 중요한 주제가 되면서, 형평성이 곧 공정성이라는 도식은 사라졌다.[16]

4. 2. 절차 공정성

절차 공정성은 보상 분배 과정의 공정성에 대한 인식으로, 의사 결정 과정의 투명성, 공정성, 참여 기회 등이 중요한 요소로 작용한다. 절차 공정성 연구는 '''티보트'''(Thibaut)와 '''워커'''(Walker)의 연구에서 시작되어 발전되었다. 이들은 갈등 조정 과정에서 제3자의 개입 정도에 따라 결과 만족도가 달라지는 것을 연구했는데, 실험 참가자들은 자신에게 주어진 보상 수준과 관계없이 의사 결정 과정에 참여하여 의견을 내고 영향력을 행사했을 때 결과에 더 만족했다. 반대로 갈등 조정 과정이 전적으로 제3자에게 의존했을 때는 협상 결과에 대한 만족도가 낮았다.[22]'''타일러'''(Tyler)와 '''린드'''(Lind)는 집단 가치 모형을 통해 절차 공정성이 물질적 이득뿐만 아니라 비도구적 동기(소속감, 존중감 등)에 의해서도 중요하게 여겨진다고 주장했다. 이들은 개인들이 의사 결정 과정에 참여할 수 있을 경우, 분배 과정에서 스스로의 이득을 보다 충실히 반영하고 결과적으로 분배의 결과에서 보다 많은 이익을 보장할 수 있을 것이라고 생각하기 때문에 절차 공정성을 중요하게 생각한다고 보았다. 집단 가치 모형은 개인들이 장기적인 사회적 관계를 통해 자신의 정체성을 확보하기 때문에 어떤 집단에 대한 소속감을 중요시한다고 가정한다. 타일러는 집단 구성원이 절차적 공정성을 파악하는 데 중요하게 여기는 세 가지 요소로 신뢰, 중립성, 지위 인정을 제시했다.[22]

'''레벤탈'''(Leventhal)은 절차적 공정성을 평가할 수 있는 여섯 가지 규칙을 제시하였다.[22]

5. 공정성 이론의 모형

6. 공정성의 지각

공정성 이론은 개인이 자신이 받은 보상의 공정성을 절대적인 기준보다는 다른 사람과의 비교를 통해 평가하는 경향이 있다고 설명한다. 초기 공정성 이론에서는 다른 사람과의 비교가 공정성을 인식하는 데 필수적인 과정이라고 보았다.[3]

애덤스(Adams)는 공정성을 지각하는 요소를 다음과 같은 수식으로 표현했다.

- 자신의 기여: Ia

- 자신의 보상: Oa

- 다른 사람의 기여: Ib

- 다른 사람의 보상: Ob

이때 공정성은 다음과 같이 나타난다.

Oa / Ia = Ob / Ib

공정성 이론은 사회 교환 이론에서 파생되었으며,[3] 보상을 적게 받거나 과도하게 받는다고 느끼는 사람은 고통을 느끼고, 이러한 고통은 대인 관계 내에서 공정성을 회복하려는 노력으로 이어진다고 본다.[4] 공정성은 관계 내 각 개인의 기여와 혜택의 비율을 비교하여 측정된다.

매슬로의 욕구 계층 이론과 같은 다른 동기 부여 이론과 마찬가지로, 공정성 이론은 개인의 관계에 대한 평가와 인식에 영향을 미치는 미묘하고 가변적인 요인이 있음을 인정한다. 애덤스에 따르면, 분노는 보상을 적게 받는 불공정으로 인해 발생하고, 죄책감은 보상을 많이 받는 공정으로 인해 발생한다.[4]

직장에서는 직원이 자신의 기여와 성과가 급여로 보상받고 있다고 느끼는 것이 중요하다.[5] 만약 직원이 보상을 적게 받는다고 느끼면, 조직과 동료에 대해 적대감을 느껴 직장에서 좋은 성과를 내지 못할 수 있다.[6] 직무 성과에 대한 인정과 감사 표현은 만족감을 높여 직원이 가치 있다고 느끼고 더 나은 결과를 얻도록 도울 수 있다.

개인은 자신의 직무 투입과 결과를 타인의 것과 비교한 후, 인지된 불공정성을 제거하기 위해 반응한다.

준거 비교:공정성 이론은 네 가지 명제로 구성된다.

- 자기-내부: 개인은 자신의 결과(결과는 보상에서 비용을 뺀 값)를 극대화하려고 한다.

- 자기-외부: 집단은 구성원 간의 보상과 비용을 공정하게 분배하기 위한 합의된 시스템을 개발함으로써 집단적 보상을 극대화할 수 있다.

- 타인-내부: 개인이 불공정한 관계에 참여하고 있다는 것을 알게 되면, 고통을 받게 된다.

- 타인-외부: 불공정한 관계에 있다고 인식하는 개인은 공정성을 회복함으로써 자신의 고통을 제거하려고 시도한다.

경영 시사점:공정성 이론은 기업 관리자에게 다음과 같은 시사점을 제공한다.

- 사람들은 투입과 산출의 총량을 측정한다. 예를 들어, 워킹맘은 유연한 근무 시간을 대가로 낮은 금전적 보상을 수용할 수 있다.

- 다양한 직원들은 투입과 산출에 개인적인 가치를 부여한다.

- 직원들은 구매력과 현지 시장 상황에 맞춰 조정할 수 있다.

- 더 높은 직급의 직원이 더 높은 보상을 받는 것은 허용될 수 있지만, 과도한 임원 보수는 동기 저하를 유발할 수 있다.

- 직원들이 자신과 타인의 투입과 산출에 대해 인식하는 것은 부정확할 수 있으며, 인식을 효과적으로 관리해야 한다.

- 자신이 과도하게 보상받고 있다고 믿는 직원은 노력을 증가시킬 수 있지만, 자신의 개인적인 투입에 부여하는 가치를 조정하여 노력을 줄일 수도 있다.

6. 1. 공정성

애덤스와 호만스의 공정성 이론은 형평 이론(equity theory)으로도 불리는데, 이는 분배 결과의 공정성을 평가할 때 투입에 따른 보상의 형평성 원칙에 초점을 맞추었기 때문이다. 이 원칙에 따르면 개인이 받는 보상이 그 개인이 집단의 성과물을 산출하는데 기여한 비율에 비례하여 분배되면 공정한 상태로 볼 수 있고, 그렇지 않으면 불공정한 상태가 된다.[16] 공정성 이론은 개인 간, 또는 개인과 조직 간의 교환 관계에 초점을 두고, 교환 과정에서 지각된 불균형이 갖는 동기적 효과를 설명하는 이론으로, 자신과 타인 간의 주고받는 교환 과정을 분석 대상으로 삼는다. 사람들은 자신의 지각된 산출과 투입의 비율을 타인과 비교하는데, 이 비교에서 양쪽의 비율이 같으면 공정 상태가 되어 만족하지만, 같지 않으면 불평등을 인식하게 된다. 즉, 개인은 자신이 투자한 것보다 보상받은 것을 상대방의 것과 비교하여 교환 관계가 공정한가를 판단한다.[16]자신의 투입-산출 비율이 타인의 투입-산출 비율과 동일할 때 공정성이 발생하고, 이를 느낀 사람은 만족감을 경험한다. 이 경우 공정한 상태로 인식하여 현 상태를 유지하려 한다. 그러나 형평성이 깨진 경우 개인들은 감정적, 인지적, 행동적 차원에서 다른 반응을 보이며, 감정적인 측면에선 부정적 감정을 느낀다. 이러한 부정적 감정의 크기는 자신이 받아야 할 보상과 실제로 받은 보상 사이의 차이가 커질수록 이에 비례한다.

6. 2. 부정적 불공정성

자신의 투입-산출 비율이 타인의 투입-산출 비율보다 적을 경우 발생하며, 과소보상의 경우에는 분노와 불만족을 경험한다.[16] 경제적 보상, 사회적 배경, 유사성의 정도 등을 비교하여 자신이 불리하면 참지 못하며 불만을 나타낸다. 과소 보상 시 과대 보상에 비해 불공정에 대한 효과가 크게 나타나는 공정성 인식의 비대칭성이 나타난다. 트버츠키와 카네만의 전망 이론에 따르면 사람들이 손실을 회피하려는 경향이 있기 때문에 자신이 잃은 것을 자신이 얻은 것에 비해 더 크게 생각하기 때문이다.[16]6. 3. 긍정적 불공정성

자신의 투입-산출 비율이 타인의 투입-산출 비율보다 큰 경우에 발생하며, 과대 보상을 받는 경우에는 죄책감이나 부채감을 느낀다. 자신에게 유리한 경우에는 이를 인지적으로 합리화시키는 경향을 보인다.[23] '''트버츠키(Tversky)와 카네만(Kahneman)의 전망 이론에 따르면, 과소 보상을 받을 때가 과대 보상을 받을 때보다 불공정에 대한 효과가 더 크게 나타나는 공정성 인식의 비대칭성이 나타난다.'''7. 불공정성 해소 방법

애덤스와 호만스의 공정성 이론은 형평 이론으로도 불렸는데, 이들의 이론이 분배 결과의 공정성을 평가할 때 투입에 따른 보상의 형평성 원칙에 초점을 맞추었기 때문이다. 이 원칙에 의하면 개인에게 주어진 보상이 그 개인이 집단의 성과물을 산출하는데 기여한 비율에 비례하여 분배가 되면 공정한 상태로 볼 수 있고, 만일 그 비율이 어긋난다면 공정하지 않은 상태가 된다.[16]

개인은 자신이 투자한 것보다 보상받은 것을 상대방의 것과 비교하여 교환 관계가 공정한가를 판단한다.[16]

7. 1. 환경의 변화

직무 환경에 불공정성을 느낀 사람은 다른 직무로 전환하거나 회사를 그만둠으로써 불공정성을 없애 버리려고 한다. 이는 극단적인 경우로 불공정성이 극히 크거나, 개인이 이를 감당할 수 없을 때 나타난다.[16]7. 2. 비교 대상의 변화

비교 대상이 되는 인물, 집단과 같은 준거 대상을 자신과 비슷한 수준의 대상으로 변경함으로써 공정성 지각을 회복하려 시도한다.[16] 준거 대상이 동료라면 그 준거 대상의 투입과 산출의 변화가 용이하다. 준거 대상에게 보다 많은 책임을 요구하거나 작업의 지연을 요구할 수 있다. 혹은 더 유리한 비교를 할 수 있는 사람을 선택한다. 자기의 전문지식 수준을 어느 석학의 그것과 비교하는 것이 아니라 동료 전문가들의 그것과 비교함으로써 불공정성을 줄일 수 있다.[16]7. 3. 투입의 변화

Adams영어와 Homans영어의 공정성 이론에 따르면, 개인은 불공정성을 해소하기 위해 직무에 투여하는 노력이나 시간을 조절한다.[16] 과소 보상을 받는다고 느낄 경우 직무 노력을 줄이고, 과대 보상을 받는다고 느낄 때는 직무 노력을 늘린다.[16] 또한 신뢰성, 협동, 창의성, 책임 수용과 같은 다른 형태의 투입을 회피하거나, 작업의 질을 조절하여 개인의 투입을 늘리거나 줄일 수 있다.[16]7. 4. 산출의 변화

애덤스(Adams)와 호만스(Homans)의 공정성 이론에 따르면, 개인은 불공정성을 해소하기 위해 산출 변화를 추구한다. 예를 들어 임금 인상, 휴가, 더 나은 직무 등을 요구할 수 있다. 노동조합과 같이 노동 강도 증가 없이 임금 인상이나 작업 환경 개선을 추구하는 경우도 있다.[16]7. 5. 태도의 변화

투입과 산출에 대한 인식을 변화시켜 불공정성을 해소한다. 예를 들어, 더 많은 시간과 노력을 투자할 수 있음에도 이 정도로 충분하다고 생각하는 것이다.[24]8. 한계점

레벤탈(Leventhal)은 공정성 이론이 너무 단일 차원적이며, 절차를 무시하고, 사회적 상호 작용에서 공정성의 개념을 과대평가한다고 주장했다.[15] 학자들은 이 모델의 단순성에 의문을 제기하며, 다양한 인구 통계학적, 심리적 변인이 사람들의 공정성 인식과 타인과의 상호작용에 영향을 미친다고 말한다. 또한, 공정성 이론의 기본 명제를 뒷받침하는 연구의 상당수가 실험 환경에서 수행되었기 때문에 실제 상황에 적용할 수 있는지에 대한 의문도 제기된다. 비평가들은 사람들이 관계의 구체적인 투입과 결과뿐만 아니라, 그러한 투입과 결과를 결정하는 전반적인 시스템 측면에서도 공정성 또는 불공정성을 인식할 수 있다고 주장한다. 따라서, 기업 환경에서 자신의 보상이 다른 직원들과 비교했을 때 공정하다고 느낄 수 있지만, 전체 보상 시스템은 불공정하다고 볼 수도 있다.

이 외에도 다음과 같은 한계점들이 지적된다.

- '''지나치게 합리적인 가정''': 상황적 맥락에 따라 교환 관계의 성격이 달라질 수 있다는 점을 고려하지 못했다.

- '''한정적인 비교''': 같은 조직 내 동료를 대상으로 한 한정적인 비교는 두 비교 당사자가 모두 과소 보상을 받는 경우와 같이 공정성 이론이 왜곡될 수 있는 상황을 설명하지 못한다.

- '''집계의 정확성 문제''': 성별, 인종, 출신 지역과 같이 개인이 실질적으로 투입하지 않은 조건에 의해 보상이 결정되는 경우를 설명하지 못한다.

- '''지각의 왜곡''': 과대 보상의 경우, 과소 보상에 비해 부정적 감정의 효과가 뚜렷하지 않아 불공정성을 인정하지 않는 방향으로 지각 왜곡이 일어나기 쉽다.

- '''지나친 단순화''': 공정성을 기여와 보상이라는 두 가지 측면에서만 판단하여, 공정성을 인식하는 과정을 지나치게 단순화했다.

8. 1. 지나치게 합리적인 가정

공정성 이론은 생산성 향상을 위한 조직을 중심으로 논의를 발전시킨 결과, 상황적 맥락에 따라 교환 관계의 성격이 달라질 수 있다는 점을 고려하지 못했다. 예를 들어, 낯선 사람과 어떤 물건을 교환할 때의 태도나 행위는, 같은 물건이라도 가족이나 친한 친구와 교환할 때의 태도나 행위와는 사뭇 다를 수 있다는 점을 예상할 수 있는데, 이에 대한 설명력이 떨어지는 한계를 보였다.8. 2. 한정적인 비교

초기 공정성 이론은 같은 조직 내에서 같은 일을 하는 동료들을 대상으로 한정적인 비교를 통해 공정성 인식이 형성되는 과정에 주목하였다. 그러나 이러한 비교법은 두 비교 당사자가 동시에 과대 보상을 받거나 과소 보상을 받는 경우 공정성 이론이 왜곡될 수 있다는 점을 설명하지 못한다.[16] 예를 들어 한 조립 라인에서 적정 임금이 시간당 1만 원인데 A는 시간당 8천 원을 받고 다른 동료 B는 5천 원을 받는 경우, 형평 이론에서 제시된 공식에 의하면 A는 자신이 과대 보상을 받는 것으로 인식하여야 하나, 실제로 업종의 평균 임금을 고려한다면 두 근로자 모두 과소 보상을 받고 있는 것이다. 제한된 비교는 이러한 공정성 이론의 왜곡을 설명하기 어렵다.8. 3. 집계의 정확성 문제

공정성 이론은 조직의 과업 수행에 직접 투입된 노력이나 자원의 양이 보상을 결정한다고 보았지만, 실제로 많은 보상이 성별, 인종, 출신 지역과 같이 개인이 실질적으로 투입하지 않은 조건에 의해 결정된다는 점을 설명하지 못하는 한계가 있다. 예를 들어, 개인이 노력으로 성별을 바꾸거나 자신의 선택으로 인종을 결정하여 보상 수준에 영향을 미치는 상황은 일반적이지 않다. 그러나 능력이나 성과가 같아도 개인이 결정할 수 없는 요소들이 보상 수준에 영향을 주는 경우는 흔하다. 또한, 투입과 산출 요소를 어떻게 측정하고 비교할 준거 기준을 어떻게 설정해야 하는지에 대한 명확한 설명도 부족하다.[16]8. 4. 지각의 왜곡

과대 보상의 경우에 나타나는 부정적 감정은 과소 보상에서 나타나는 부정적 감정에 비해 그 효과가 뚜렷하지 않다는 지적이 있다. 따라서 과다 보상 상황에서는 과다 보상의 불공정성을 인정하지 않는 방향으로 지각상의 왜곡이 일어나기 쉽다.[16]8. 5. 지나친 단순화

공정성 이론은 공정성을 판단하는 원칙을 기여와 그에 비례한 보상이라는 두 가지 측면에서만 판단하여, 공정성을 인식하는 과정을 지나치게 단순화했다는 한계가 있다.[25] 공정성을 판단하는 기준이 기여에 대한 보상의 측면에만 국한되어 있으며, 과정을 제외한 결과에만 집중되어 있다는 것이다.[25] 결과뿐만 아니라 과정도 중요하다는 것을 알아야 한다.[25]레벤탈(Leventhal)은 공정성 이론이 너무 단일 차원적이며, 절차를 무시하고, 사회적 상호작용에서 공정성 개념의 중요성을 지나치게 강조한다고 주장했다.[15] 학자들은 이 모델의 단순성에 의문을 제기하며, 다양한 인구 통계학적, 심리적 변인이 사람들의 공정성 인식과 타인과의 상호작용에 영향을 미친다고 말한다. 또한, 공정성 이론의 기본 명제를 뒷받침하는 연구의 상당수가 실험 환경에서 수행되었기 때문에 실제 상황에 적용할 수 있는지에 대한 의문도 제기된다. 비평가들은 사람들이 관계의 구체적인 투입과 결과뿐만 아니라, 그러한 투입과 결과를 결정하는 전반적인 시스템 측면에서도 공정성 또는 불공정성을 인식할 수 있다고 주장한다. 따라서, 기업 환경에서 자신의 보상이 다른 직원들과 비교했을 때 공정하다고 느낄 수 있지만, 전체 보상 시스템은 불공정하다고 볼 수도 있다.

9. 사례

공정성 이론의 사례는 다음과 같다.

=== 학교 조직 내 ===

- 학생 A와 B가 동일한 양의 공부를 하고 결석도 하지 않았음에도 A의 학점이 더 높다면, B는 불공정함을 느껴 교수에게 정정을 요구할 수 있다. 그러나 A가 B보다 수업 참여를 더 열심히 하고 더 많은 시간을 공부에 투자하여 높은 학점을 받았다면, B는 공정성이 훼손되지 않았다고 느낄 것이다.[1]

- 팀 프로젝트 과제에서 모든 팀원이 같은 점수를 받는 상황에서, 일부 팀원이 노력 없이 다른 팀원에게 편승하려 한다면, 열심히 참여하는 팀원은 불공정성을 느낄 수 있다. 이 경우, 불공정성을 해소하기 위해 팀 프로젝트에 들이는 노력을 줄이거나, 교수에게 요청하여 참여하지 않는 팀원의 점수를 감점시키는 등의 조치를 취할 수 있다.[2]

- A가 교환학생 선발 기준에 우수한 조건으로 합격하여 150만원의 장학금을 받게 되었는데, A보다 낮은 조건으로 선발된 다른 학생들이 학번이 높다는 이유로 200만원의 장학금을 받는 것을 알게 되었다면, A는 불합리한 기준에 대해 공정성을 느끼지 못하고 학교에 문제를 제기하거나 다른 유학 프로그램을 알아볼 수 있다.[3]

=== 직장 조직 내 ===

- 우리나라는 외환위기 이후 기업들이 연봉제에 대한 관심이 높아졌다. 기존의 연공급 중심 임금체계는 개인의 능력, 공헌도, 기업 성과를 제대로 반영하기 어렵다고 여겨졌기 때문이다. 이에 따라 호텔기업들은 종업원들의 동기 부여를 위해 연봉제를 실시하였다. 연봉제를 통해 개별 종업원의 능력 및 성과, 공헌도를 평가하여 상여금을 차등 지급하고, 임금 수준을 결정하는 방식이 종업원들의 공정성 인식에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 결과적으로 연봉제 실시는 종업원들의 근로 의욕과 업적 향상을 가져왔고, 분배적 공정성 측면에서 자신의 투입(경험, 책임, 업무 노력, 업무 성과 등)에 대한 공정한 보상이 이루어지고 있다고 인식하게 했다. 또한, 절차적 공정성 측면에서도 정확한 자료를 통한 보상 결정, 이의 제기 가능, 관련자 의견 수렴 등이 공정하다고 인식되어 근로 의욕, 업적, 근로 시간 증대가 일어났다.[26]

- 산업 심리학자들은 공정성 이론을 비즈니스 환경에 적용하여 직원의 동기와 공정/불공정 대우 인식 간의 관계를 설명한다. 직원과 고용주 간의 관계에서 직원은 자신의 투입(시간, 전문 지식, 자격, 경험, 추진력, 대인 관계 기술 등)과 산출(금전적 보상, 특전, 혜택, 유연 근무 등) 간의 비율을 다른 직원의 비율과 비교하여 평가한다. 불공정성을 인식하는 직원은 인지적 왜곡, 투입/산출 변경, 또는 조직 이탈을 통해 불공정성을 줄이려고 한다.[9] 이러한 불공정성 인식은 조직 공정성 인식, 즉 불공정성에 대한 인식으로 이어진다. 결과적으로 이 이론은 직원 사기, 경제적 효율성, 생산성, 이직에 광범위한 영향을 미친다.

9. 1. 학교 조직 내

학생 A와 B가 동일한 양의 공부를 하고 결석도 하지 않았음에도 A의 학점이 더 높다면, B는 불공정함을 느껴 교수에게 정정을 요구할 수 있다. 그러나 A가 B보다 수업 참여를 더 열심히 하고 더 많은 시간을 공부에 투자하여 높은 학점을 받았다면, B는 공정성이 훼손되지 않았다고 느낄 것이다.[1]팀 프로젝트 과제에서 모든 팀원이 같은 점수를 받는 상황에서, 일부 팀원이 노력 없이 다른 팀원에게 편승하려 한다면, 열심히 참여하는 팀원은 불공정성을 느낄 수 있다. 이 경우, 불공정성을 해소하기 위해 팀 프로젝트에 들이는 노력을 줄이거나, 교수에게 요청하여 참여하지 않는 팀원의 점수를 감점시키는 등의 조치를 취할 수 있다.[2]

A가 교환학생 선발 기준에 우수한 조건으로 합격하여 150만원의 장학금을 받게 되었는데, A보다 낮은 조건으로 선발된 다른 학생들이 학번이 높다는 이유로 200만원의 장학금을 받는 것을 알게 되었다면, A는 불합리한 기준에 대해 공정성을 느끼지 못하고 학교에 문제를 제기하거나 다른 유학 프로그램을 알아볼 수 있다.[3]

9. 2. 직장 조직 내

우리나라는 외환위기 이후 기업들이 연봉제에 대한 관심이 높아졌다. 기존의 연공급 중심 임금체계는 개인의 능력, 공헌도, 기업 성과를 제대로 반영하기 어렵다고 여겨졌기 때문이다. 이에 따라 호텔기업들은 종업원들의 동기 부여를 위해 연봉제를 실시하였다. 연봉제를 통해 개별 종업원의 능력 및 성과, 공헌도를 평가하여 상여금을 차등 지급하고, 임금 수준을 결정하는 방식이 종업원들의 공정성 인식에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 결과적으로 연봉제 실시는 종업원들의 근로 의욕과 업적 향상을 가져왔고, 분배적 공정성 측면에서 자신의 투입(경험, 책임, 업무 노력, 업무 성과 등)에 대한 공정한 보상이 이루어지고 있다고 인식하게 했다. 또한, 절차적 공정성 측면에서도 정확한 자료를 통한 보상 결정, 이의 제기 가능, 관련자 의견 수렴 등이 공정하다고 인식되어 근로 의욕, 업적, 근로 시간 증대가 일어났다.[26]산업 심리학자들은 공정성 이론을 비즈니스 환경에 적용하여 직원의 동기와 공정/불공정 대우 인식 간의 관계를 설명한다. 직원과 고용주 간의 관계에서 직원은 자신의 투입(시간, 전문 지식, 자격, 경험, 추진력, 대인 관계 기술 등)과 산출(금전적 보상, 특전, 혜택, 유연 근무 등) 간의 비율을 다른 직원의 비율과 비교하여 평가한다. 불공정성을 인식하는 직원은 인지적 왜곡, 투입/산출 변경, 또는 조직 이탈을 통해 불공정성을 줄이려고 한다.[9] 이러한 불공정성 인식은 조직 공정성 인식, 즉 불공정성에 대한 인식으로 이어진다. 결과적으로 이 이론은 직원 사기, 경제적 효율성, 생산성, 이직에 광범위한 영향을 미친다.

10. 경영학적 시사점

공정성 이론은 경영자가 종업원을 조직에서 어떻게 관리할 것인지에 대해 중요한 시사점을 제공한다. 우선, 종업원이 외형적, 무형적으로 기여한 바를 측정할 기준을 어떻게 정할 것인지에 대한 답을 제시한다.[3] 비록 종업원의 투입을 정확히 측정하는 것은 어렵지만, 종업원이 공정성을 인지하고 있다는 점을 고려하여 산출에 대한 적절한 보상이 필요하다. 그러나 과도한 보상 역시 불공정하게 인식될 수 있으므로 주의해야 한다.[4]

또한, 분배적 공정성뿐만 아니라 의사 결정 과정도 종업원의 공정성 인식에 영향을 미치므로, 경영자는 과정에도 주의를 기울여야 한다. 경영자는 종업원의 보상뿐만 아니라 조직의 시스템, 제도와 같은 구조적 측면도 고려하여 윤리적으로 운영해야 한다.[3]

직원은 자신의 기여와 업무 성과가 급여로 보상받기를 원한다.[5] 만약 직원이 보상을 적게 받는다고 느끼면, 조직과 동료에 대해 적대감을 느껴 직장에서 좋은 성과를 내지 못할 수 있다.[6] 직무 성과에 대한 인정과 감사는 직원의 만족감을 높여 더 나은 결과를 얻도록 돕는다. 반대로, 긍정적인 불공정을 느낀 직원은 죄책감을 느껴 이를 보상하려 할 수 있다.[7]

공정성 이론은 산업 심리학자들에 의해 비즈니스 환경에 널리 적용되어, 직원 동기와 공정성 인식 간의 관계를 설명한다. 비즈니스에서 공정성 이론은 사회적 비교 개념을 도입하여, 직원이 다른 직원의 투입/산출 비율과 비교하여 자신의 비율을 평가한다고 본다. 투입에는 시간, 전문 지식, 경험 등이, 산출에는 금전적 보상, 혜택, 유연한 근무 방식 등이 포함된다. 불공정성을 인식한 직원은 투입/산출을 왜곡하거나 변경하고, 심하면 조직을 떠날 수 있다.[9]

공정성 이론은 기업 관리자에게 다음과 같은 시사점을 제공한다.

- 사람들은 투입과 산출의 총량을 측정하므로, 워킹맘은 유연한 근무 시간을 위해 낮은 금전적 보상을 수용할 수 있다.

- 직원마다 투입과 산출에 부여하는 가치가 다르므로, 동일한 조건의 두 직원도 공정성에 대한 인식이 다를 수 있다.

- 직원들은 구매력과 시장 상황에 맞춰 조정할 수 있다.

- 고위 직급의 높은 보상은 허용될 수 있지만, 과도한 임원 보수는 동기 저하를 유발할 수 있다.

- 직원들의 인식은 부정확할 수 있으므로, 인식을 효과적으로 관리해야 한다.

- 과도하게 보상받는다고 믿는 직원은 노력을 늘릴 수 있지만, 개인적 투입 가치를 조정하여 노력을 줄일 수도 있다.

11. 현대적 적용 및 확장

공정성 이론은 사회 교환 이론에서 파생되었으며,[3] 대인 관계, 정치, 사회뿐만 아니라 비즈니스 환경 등 다양한 분야에 적용되고 있다.[10][11][12][13] 이 이론은 보상을 적게 받거나 과도하게 받는다고 인식하는 개인이 고통을 느끼며, 이러한 고통이 관계 내에서 공정성을 회복하려는 노력으로 이어진다고 제안한다.[4]

직원들은 자신의 기여와 업무 성과가 급여로 보상받고 있다고 느끼기를 원한다.[5] 만약 직원이 보상을 적게 받는다고 느끼면, 조직과 동료에 대해 적대감을 느껴 직장에서 좋은 성과를 내지 못하게 될 수 있다.[6]

공정성 이론은 비즈니스 환경에서 직원의 동기와 공정하거나 불공정한 대우에 대한 인식 간의 관계를 설명하는 데 널리 적용된다.[7] 비즈니스 환경에서 관련 쌍(dyadic) 관계는 직원과 고용주 간의 관계이다. 직원들은 자신의 투입/산출 비율을 다른 직원의 투입/산출 비율과 비교하여 평가한다.[7] 불공정성을 인식하는 직원은 투입 및/또는 산출을 왜곡하거나("인지적 왜곡"), 변경하거나, 조직을 떠남으로써 이를 줄이려고 한다.[9] 이러한 불공정성에 대한 인식은 조직 공정성에 대한 인식에 영향을 미치며, 이는 직원 사기, 경제적 효율성, 생산성, 이직에 광범위한 영향을 미친다.

공정성 이론은 친밀한 관계에도 적용된다. 학자들은 친밀한 관계 역시 파트너가 투입과 산출의 공정성을 평가하기 때문에 공정성 이론을 보여주는 사례라고 설명한다.[10]

11. 1. 공정성 민감성 구성(Equity sensitivity construct)

공정성 민감성 구성 개념은 개인이 공정성에 대해 서로 다른 선호도를 가지며, 따라서 인지된 공정성과 불공정성에 대해 서로 다른 방식으로 반응한다고 제안한다. 선호도는 극심한 과소 보상 선호에서 극심한 과대 보상 선호에 이르기까지 연속선상에서 표현될 수 있다. 세 가지 전형적인 유형은 다음과 같다.- 자비로운 개인은 자신의 투입/산출 비율이 관계 파트너의 비율보다 작은 것을 선호한다. 즉, 자비로운 사람은 과소 보상을 받는 것을 선호한다.

- 공정성 민감자는 자신의 투입/산출 비율이 관계 파트너의 비율과 동일한 것을 선호한다.

- 권리를 주장하는 개인은 자신의 투입/산출 비율이 관계 파트너의 비율을 초과하는 것을 선호한다. 즉, 권리를 주장하는 사람은 과대 보상을 받는 것을 선호한다.

11. 2. 공정성 모델(Fairness model)

개인은 자신의 투입과 결과를 내부적으로 도출된 기준과 비교하여 관계의 전반적인 "공정성"을 판단한다.[1] 따라서 공정성 모델은 전반적인 시스템의 인지된 형평성/불형평성이 개인이 관계를 평가하는 데 반영될 수 있도록 한다.[1]11. 3. 게임 이론(Game theory)

행동경제학은 최근 게임 이론을 공정성 이론 연구에 적용하기 시작했다. 예를 들어, 2010년 Gill과 Stone은 사람들이 경쟁하고 최적의 노동 계약에 대한 함의를 개발하는 전략적 환경에서 공정성에 대한 고려가 행동에 어떻게 영향을 미치는지 분석했다.11. 4. 비판과 관련된 이론

레벤탈(Leventhal)은 공정성 이론이 너무 단일 차원적이며, 절차를 무시하고, 사회적 상호 작용에서 공정성의 개념이 얼마나 중요한지에 대해 과대평가한다고 주장했다.[15] 학자들은 이 모델의 단순성에 의문을 제기하며, 다수의 인구 통계학적, 심리적 변인이 사람들의 공정성에 대한 인식과 타인과의 상호 작용에 영향을 미친다고 주장한다. 또한, 공정성 이론의 기본 명제를 뒷받침하는 연구의 상당 부분이 실험 환경에서 수행되었으므로 실제 상황에 적용할 수 있는지에 대한 의문이 제기된다. 비평가들은 사람들이 관계의 구체적인 투입과 결과뿐만 아니라, 그러한 투입과 결과를 결정하는 전반적인 시스템 측면에서도 공정/불공정을 인식할 수 있다고 주장한다. 따라서, 비즈니스 환경에서 자신의 보상이 다른 직원들과 공정하다고 느낄 수 있지만, 전체 보상 "시스템"을 불공정하다고 볼 수 있다.참조

[1]

서적

Close Encounters: Communication in Relationships, 4th Edition

Sage Publications Inc

[2]

논문

Inequality in social exchange

1965

[3]

서적

Theories of Human Communication

Waveland Press

[4]

웹사이트

Process and Motivation {{!}} Boundless Management

https://courses.lume[...]

2021-03-19

[5]

웹사이트

Reading: Equity Theory {{!}} Introduction to Business

https://courses.lume[...]

2021-03-19

[6]

웹사이트

Equity Theory: Definition, Origins, Components and Examples

https://educationlib[...]

2023-11-07

[7]

논문

Layoffs, equity theory, and work performance: Further evidence of the impact of survivor guilt

1986

[8]

서적

Love and attraction: an international conference

http://www.elainehat[...]

Pergamon Press

2012-06-03

[9]

논문

Wage inequity and job performance: An experimental study

1967

[10]

서적

Personal relationships I: Studying personal relationships

Academic Press

[11]

서적

Social exchange in developing relationships

Academic Press

[12]

서적

Compatible and Incompatible Relationships

Springer

[13]

논문

Equity and depression among married couples

1980

[14]

논문

Equity Theory: The Recent Literature, Methodological Considerations, and New Directions

https://doi.org/10.5[...]

Academy of Management

[15]

간행물

What Should Be Done with Equity Theory? New Approaches to the Study of Fairness in Social Relationships

National Science Foundation

1977

[16]

논문

공정성 이론의 다차원성

2015

[17]

문서

Festinger(1957)

[18]

논문

The Difference between Communal and Exchange Relationships: What it is and is Not

https://doi.org/10.1[...]

1993-12-01

[19]

학위논문

M and A에 대한 몰입과 조직몰입의 관계에 대한 연구: 공정성이론을 중심으로

2003

[20]

백과사전

투입, 산출

두산백과

[21]

간행물

조직공정성이 조직시민행동에 미치는 영향에 관한 연구

2007

[22]

간행물

공정성 이론의 다차원성

2015

[23]

문서

공정성 이론의 다차원성

2015

[24]

문서

공정성 이론의 다차원성

2015

[25]

논문

공정성 이론의 다차원성

2015

[26]

간행물

호텔기업의 연봉제 실시효과가 공정성 지각에 미치는 영향

2002

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com