부정관

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

부정관은 불교의 수행법으로, 시체의 묘사를 통해 신체에 대한 집착을 줄이고 무상함을 깨닫는 것을 목표로 한다. 팔리어 경전에서는 9가지 관시법, 32요소 관찰, 36물 관찰 등의 형태로 나타나며, 골쇄관, 백골관 등 유사한 수행법도 존재한다. 이러한 수행은 감각적 열정을 다스리고, 탐욕과 집착에서 벗어나 열반에 이르는 데 도움을 준다고 여겨진다. 현대 사회에서는 물질만능주의와 외모지상주의에 대한 성찰의 기회를 제공하기도 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 불교 수행 - 만다라

만다라는 힌두교와 불교에서 우주와 인간의 내면을 상징하는 기하학적 도형으로, 명상, 의식, 예술 등 다양한 분야에서 활용된다. - 불교 수행 - 사향사과

사향사과는 초기 불교 경전에서 영적 성취 수준에 따라 불교 수행자를 수다원, 일래자, 불환자, 아라한의 네 가지 유형으로 분류하는 용어이며, 수행과 결과에 따라 8가지 종류로 세분화된다. - 불교 용어 - 불멸기원

불멸기원은 석가모니의 입멸을 기원으로 하는 불교력의 연호로, 기원전 544년 설과 기원전 543년 설에 따라 계산에 차이가 있으며, 태음태양력을 기반으로 윤년과 윤달을 통해 태양력과의 차이를 조정하고, 동남아시아 여러 국가에서 불교 관련 행사 및 휴일 표기에 사용된다. - 불교 용어 - 마음챙김

마음챙김은 불교 용어인 '사띠'와 '스므르티'에서 유래하여 현재 순간에 대한 자각과 수용을 의미하며, 스트레스 감소 및 정신 건강 증진을 위해 심리학, 의학 분야에서 활용되고 다양한 분야에서 유사한 개념이 존재하나 상업화 및 윤리적 문제에 대한 비판도 있다.

2. 관시법

팔리어 경전의 〈대념처경〉과 〈염처경〉 그리고 그 주석서에 따르면, 9가지 관시법은 아래와 같다.[39][40][41][42][43]

## 시체가 부풀어 오르고 검푸르게 되고 문드러지는 것에 대한 관찰

{{인용문-테두리|

다시 비구들이여, ① 비구는 마치 묘지에 버려진 시체가 죽은 지 하루나 이틀 또는 사흘이 지나 부풀고 검푸르게 되고 문드러지는 것을 보게 될 것이다. 그는 바로 자신의 몸을 그에 비추어 바라본다. '이 몸 또한 그와 같고 그와 같이 될 것이며, 그에서 벗어나지 못하리라.'고.

|2=각묵스님 옮김(2015) 《디가 니까야》 제2권 제22경 〈대념처경〉 초기불전연구원. pp.507~508.}}

주석서에 따르면, 살아 있다는 것은 바람, 온기, 식(알음알이, 마음, 식온, 6식)의 세 가지 법(현상 또는 존재)이 몸과 화합하여 존재하는 것이고, 죽었다는 것은 이 세 가지 법이 흩어져 몸에 존재하지 않는 것이다.

1. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 시체가 죽은 지 하루나 이틀 또는 사흘이 지나면 부풀고 검푸르게 되고 문드러지는 것을 보고 그러한 상태를 알아차린다.

2. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 죽은 지 하루나 이틀 또는 사흘이 지나면 부풀고 검푸르게 되고 문드러지는 성질을 가지고 있다.'고 알아차린다.

3. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같이 될 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 죽은 지 하루나 이틀 또는 사흘이 지나면 부풀고 검푸르게 되고 문드러지게 될 것이다.'고 알아차린다.

4. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 죽은 지 하루나 이틀 또는 사흘이 지나면 부풀고 검푸르게 되고 문드러지는 것에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다.

(1)의 수행을 반복한다.

1. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 시체가 죽은 지 하루나 이틀 또는 사흘이 지나 부풀고 검푸르게 되고 문드러지는 것을 보고 그러한 상태를 알아차린다.

2. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 죽은 지 하루나 이틀 또는 사흘이 지나면 부풀고 검푸르게 되고 문드러지는 성질을 가지고 있다.'고 알아차린다.

3. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같이 될 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 죽은 지 하루나 이틀 또는 사흘이 지나면 부풀고 검푸르게 되고 문드러지게 될 것이다.'고 알아차린다.

4. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 죽은 지 하루나 이틀 또는 사흘이 지나면 부풀고 검푸르게 되고 문드러지는 것에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다.

(3)의 수행을 반복한다.

자신과 다른 사람에 대해 (1)의 수행을 행한다. 즉, 자신과 다른 사람을 교대로 죽은 시체에 비추어 바라보는 수행을 행한다.

(5)의 수행을 반복한다.

다음과 같이 법 즉 현상의 일어남과 사라짐(생멸), 즉, 무상을 관찰한다.[44][45][46][47][48]

1. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 일어나는 현상[法]만을 관찰한다.

- 일어나는 현상이란 몸, 바람, 온기, 식(알음알이, 마음, 식온, 6식)의 네 가지 법을 인연(의지처)으로 하여, 즉, 이들의 화합에 의해 몸의 살아 있음이 생겨나는 것을 말한다.

2. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 사라지는 현상[法]만을 관찰한다.

- 사라지는 현상이란 몸, 바람, 온기, 식(알음알이, 마음, 식온, 6식)의 네 가지 법을 인연(의지처)으로 하여, 즉, 이들의 흩어짐에 의해 몸의 죽어 있음이 생겨나는 것을 말한다.

3. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 일어나기도 하고 사라지기도 하는 현상을 관찰한다.

- 즉, 일어나는 현상[法]과 사라지는 현상[法]을 지속적으로 교대로 관찰한다.

몸이 있을 뿐 무아임을 관찰한다.[49][50][51][52][53]

1. (1)~(6)의 수행을 행하면서, '몸이 있구나'하고 알아차림을 잘 확립한다.

- 몸이 있구나라는 것은 '다만 몸이 있을 뿐이고 중생도 없고 인간도 없고 여자도 없고 남자도 없고 자아도 없고 자아에 속하는 것도 없고 나도 없고 내 것도 없고 어느 누구도 없고 누구의 것도 없다'라고 알아차리는 것을 말한다.

2. (1)~(6)의 수행을 행하면서, (몸이 있구나라고 아는) 지혜만이 있고 (몸이 있구나라고 아는) 알아차림만이 현전할 때까지 알아차림을 잘 확립한다.

- 이 문구는 다만 (무아임을 아는) 지혜를 위하여, 계속해서 더 넓고 더 높이 (무아임을 아는) 지혜를 키우고 (무아임을 아는) 알아차림을 크게 하기 위하여라는 뜻이다.

죽은 시체에 대한 관찰의 수행의 과보로 수행자는 '의지하지 않고 머물며, 세상에서 아무 것도 움켜쥐지 않는다.' 나아가 '이와 같이 몸에서 몸을 관찰하며 머물게 된다.'[54][55][56][57][58]

- 의지하지 않고 머문다는 것은 갈애와 사견(삿된 견해, 즉, 특히 아집)에 의지하던 것을 벗어나 그렇지 않은 상태에 있게 된다는 뜻이다. 아무 것도 움켜쥐지 않는다는 것은 5온에 대해 나라거나 내 것이라고 집착 또는 착각하지 않는다는 뜻이다. 이와 같이 몸에서 몸을 관찰하며 머물게 된다는 것은 죽은 시체에 대한 관찰의 수행을 잘 행함으로써 죽은 시체를 표상으로 하여, 즉, 시체가 죽은 지 하루나 이틀 또는 사흘이 지나면 부풀고 검푸르게 되고 문드러지는 모습을 표상으로 하여 네 가지 선(4禪)이 일어난다는 것을 뜻한다.

## 짐승들이 시체를 쪼아 먹는 모습에 대한 관찰

{{인용문-테두리|

다시 비구들이여, ② 비구는 마치 묘지에 버려진 시체를 까마귀 떼가 달려들어 마구 쪼아먹고, 솔개 무리가 쪼아먹고, 독수리 떼가 쪼아먹고, 개 떼가 뜯어먹고, 자칼들이 뜯어먹고, 별의 별 벌레들이 다 달려들어 파먹는 것을 보게 될 것이다. 그는 자신의 몸을 그에 비추어 바라본다. '이 몸 또한 그와 같고, 그와 같이 될 것이며, 그에서 벗어나지 못하리라.'고.

|2=각묵스님 옮김(2015) 《디가 니까야》 제2권 제22경 〈대념처경〉 초기불전연구원. p.508.}}

주석서에 따르면, 살아 있다는 것은 바람, 온기, 식(알음알이, 마음, 식온, 6식)의 세 가지 법(현상 또는 존재)이 몸과 화합하여 존재하는 것이고, 죽었다는 것은 이 세 가지 법이 흩어져 몸에 존재하지 않는 것이다.

1. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 묘지에 버려진 시체를 까마귀 떼가 달려들어 마구 쪼아먹고, 솔개 무리가 쪼아먹고, 독수리 떼가 쪼아먹고, 개 떼가 뜯어먹고, 자칼들이 뜯어먹고, 별의 별 벌레들이 다 달려들어 파먹는 것을 보고 그러한 상태를 알아차린다.

2. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 까마귀 떼가 달려들어 마구 쪼아먹고, 솔개 무리가 쪼아먹고, 독수리 떼가 쪼아먹고, 개 떼가 뜯어먹고, 자칼들이 뜯어먹고, 별의 별 벌레들이 다 달려들어 파먹는 성질을 가지고 있다.'고 알아차린다.

3. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같이 될 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 까마귀 떼가 달려들어 마구 쪼아먹고, 솔개 무리가 쪼아먹고, 독수리 떼가 쪼아먹고, 개 떼가 뜯어먹고, 자칼들이 뜯어먹고, 별의 별 벌레들이 다 달려들어 파먹게 될 것이다.'고 알아차린다.

4. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 까마귀 떼가 달려들어 마구 쪼아먹고, 솔개 무리가 쪼아먹고, 독수리 떼가 쪼아먹고, 개 떼가 뜯어먹고, 자칼들이 뜯어먹고, 별의 별 벌레들이 다 달려들어 파먹는 것에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다.

(1)의 수행을 반복한다.

1. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 묘지에 버려진 시체를 까마귀 떼가 달려들어 마구 쪼아먹고, 솔개 무리가 쪼아먹고, 독수리 떼가 쪼아먹고, 개 떼가 뜯어먹고, 자칼들이 뜯어먹고, 별의 별 벌레들이 다 달려들어 파먹는 것을 보고 그러한 상태를 알아차린다.

2. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 까마귀 떼가 달려들어 마구 쪼아먹고, 솔개 무리가 쪼아먹고, 독수리 떼가 쪼아먹고, 개 떼가 뜯어먹고, 자칼들이 뜯어먹고, 별의 별 벌레들이 다 달려들어 파먹는 성질을 가지고 있다.'고 알아차린다.

3. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같이 될 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 까마귀 떼가 달려들어 마구 쪼아먹고, 솔개 무리가 쪼아먹고, 독수리 떼가 쪼아먹고, 개 떼가 뜯어먹고, 자칼들이 뜯어먹고, 별의 별 벌레들이 다 달려들어 파먹게 될 것이다.'고 알아차린다.

4. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 까마귀 떼가 달려들어 마구 쪼아먹고, 솔개 무리가 쪼아먹고, 독수리 떼가 쪼아먹고, 개 떼가 뜯어먹고, 자칼들이 뜯어먹고, 별의 별 벌레들이 다 달려들어 파먹는 것에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다.

(3)의 수행을 반복한다.

자신과 다른 사람에 대해 (1)의 수행을 행한다. 즉, 자신과 다른 사람을 교대로 죽은 시체를 짐승들이 쪼아 먹는 모습에 비추어 바라보는 수행을 행한다.

(5)의 수행을 반복한다.

다음과 같이 법 즉 현상의 일어남과 사라짐(생멸), 즉, 무상을 관찰한다.[44][45][46][47][48]

1. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 일어나는 현상[法]만을 관찰한다.

2. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 사라지는 현상[法]만을 관찰한다.

- 사라지는 현상이란 몸, 바람, 온기, 식(알음알이, 마음, 식온, 6식)의 네 가지 법을 인연(의지처)으로 하여, 즉, 이들의 흩어짐에 의해 몸의 죽어 있음이 생겨나는 것을 말한다.

3. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 일어나기도 하고 사라지기도 하는 현상을 관찰한다.

- 즉, 일어나는 현상[法]과 사라지는 현상[法]을 지속적으로 교대로 관찰한다.

몸이 있을 뿐 무아임을 관찰한다.[49][50][51][52][53]

1. (1)~(6)의 수행을 행하면서, '몸이 있구나'하고 알아차림을 잘 확립한다.

- 몸이 있구나라는 것은 '다만 몸이 있을 뿐이고 중생도 없고 인간도 없고 여자도 없고 남자도 없고 자아도 없고 자아에 속하는 것도 없고 나도 없고 내 것도 없고 어느 누구도 없고 누구의 것도 없다'라고 알아차리는 것을 말한다.

2. (1)~(6)의 수행을 행하면서, (몸이 있구나라고 아는) 지혜만이 있고 (몸이 있구나라고 아는) 알아차림만이 현전할 때까지 알아차림을 잘 확립한다.

- 이 문구는 다만 (무아임을 아는) 지혜를 위하여, 계속해서 더 넓고 더 높이 (무아임을 아는) 지혜를 키우고 (무아임을 아는) 알아차림을 크게 하기 위하여라는 뜻이다.

죽은 시체를 짐승들이 쪼아 먹는 모습에 대한 관찰의 수행의 과보로 수행자는 '의지하지 않고 머물며, 세상에서 아무 것도 움켜쥐지 않는다.' 나아가 '이와 같이 몸에서 몸을 관찰하며 머물게 된다.'[54][55][56][57][58]

- 의지하지 않고 머문다는 것은 갈애와 사견(삿된 견해, 즉, 특히 아집)에 의지하던 것을 벗어나 그렇지 않은 상태에 있게 된다는 뜻이다. 아무 것도 움켜쥐지 않는다는 것은 5온에 대해 나라거나 내 것이라고 집착 또는 착각하지 않는다는 뜻이다. 이와 같이 몸에서 몸을 관찰하며 머물게 된다는 것은 죽은 시체를 짐승들이 쪼아 먹는 모습에 대한 관찰의 수행을 잘 행함으로써 죽은 시체를 표상으로 하여, 즉, 죽은 시체를 까마귀 떼가 달려들어 마구 쪼아먹고, 솔개 무리가 쪼아먹고, 독수리 떼가 쪼아먹고, 개 떼가 뜯어먹고, 자칼들이 뜯어먹고, 별의 별 벌레들이 다 달려들어 파먹는 모습을 표상으로 하여 네 가지 선(4禪)이 일어난다는 것을 뜻한다.

## 해골에 살과 피와 힘줄이 뒤엉켜 있는 모습에 대한 관찰

{{인용문-테두리|

다시 비구들이여, ③ 비구는 마치 묘지에 버려진 시체가 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있는 것을 보게 될 것이다 … ④ 해골이 되어 살은 없고 아직 피는 남아 있는 채로 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있는 것을 보게 될 것이다 … ⑤ 해골이 되어 살도 피도 없이 힘줄만 남아 서로 이어져 있는 것을 보게 될 것이다 … ⑥ 백골이 되어 뼈들이 흩어져서 여기에는 손뼈, 저기에는 발뼈, 또 저기에는 정강이뼈, 저기에는 넓적다리뼈, 저기에는 엉덩이뼈, 저기에는 등뼈, 저기에는 갈빗대, 저기에는 가슴뼈, 저기에는 팔뼈, 저기에는 어깨뼈, 저기에는 목뼈, 저기에는 턱뼈, 저기에는 치골, 저기에는 두개골 등이 사방에 널려있는 것을 보게 될 것이다. 그는 자신의 몸을 그에 비추어 바라본다. '이 몸도 또한 그와 같고 그와 같이 될 것이며, 그에서 벗어나지 못하리라.'고.

|2=각묵스님 옮김(2015) 《디가 니까야》 제2권 제22경 〈대념처경〉 초기불전연구원. p.509.}}

주석서에 따르면, 살아 있다는 것은 바람, 온기, 식(알음알이, 마음, 식온, 6식)의 세 가지 법(현상 또는 존재)이 몸과 화합하여 존재하는 것이고, 죽었다는 것은 이 세 가지 법이 흩어져 몸에 존재하지 않는 것이다.

1. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 묘지에 버려진 시체가 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있는 것을 보고 그러한 상태를 알아차린다.

2. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 되는 성질을 가지고 있다.'고 알아차린다.

3. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같이 될 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 될 것이다.'고 알아차린다.

4. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 되는 것에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다.

(1)의 수행을 반복한다.

1. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 묘지에 버려진 시체가 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있는 것을 보고 그러한 상태를 알아차린다.

2. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 되는 성질을 가지고 있다.'고 알아차린다.

3. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같이 될 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 될 것이다.'고 알아차린다.

4. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 되는 것에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다.

(3)의 수행을 반복한다.

자신과 다른 사람에 대해 (1)의 수행을 행한다. 즉, 자신과 다른 사람을 교대로 해골에 살과 피와 힘줄이 뒤엉켜 있는 모습에 비추어 바라보는 수행을 행한다.

(5)의 수행을 반복한다.

다음과 같이 법 즉 현상의 일어남과 사라짐(생멸), 즉, 무상을 관찰한다.[44][45][46][47][48]

1. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 일어나는 현상[法]만을 관찰한다.

2. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 사라지는 현상[法]만을 관찰한다.

- 사라지는 현상이란 몸, 바람, 온기, 식(알음알이, 마음, 식온, 6식)의 네 가지 법을 인연(의지처)으로 하여, 즉, 이들의 흩어짐에 의해 몸의 죽어 있음이 생겨나는 것을 말한다.

3. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 일어나기도 하고 사라지기도 하는 현상을 관찰한다.

- 즉, 일어나는 현상[法]과 사라지는 현상[法]을 지속적으로 교대로 관찰한다.

몸이 있을 뿐 무아임을 관찰한다.[49][50][51][52][53]

1. (1)~(6)의 수행을 행하면서, '몸이 있구나'하고 알아차림을 잘 확립한다.

- 몸이 있구나라는 것은 '다만 몸이 있을 뿐이고 중생도 없고 인간도 없고 여자도 없고 남자도 없고 자아도 없고 자아에 속하는 것도 없고 나도 없고 내 것도 없고 어느 누구도 없고 누구의 것도 없다'라고 알아차리는 것을 말한다.

2. (1)~(6)의 수행을 행하면서, (몸이 있구나라고 아는) 지혜만이 있고 (몸이 있구나라고 아는) 알아차림만이 현전할 때까지 알아차림을 잘 확립한다.

- 이 문구는 다만 (무아임을 아는) 지혜를 위하여, 계속해서 더 넓고 더 높이 (무아임을 아는) 지혜를 키우고 (무아임을 아는) 알아차림을 크게 하기 위하여라는 뜻이다.

해골에 살과 피와 힘줄이 뒤엉켜 있는 모습에 대한 관찰의 수행의 과보로 수행자는 '의지하지 않고 머물며, 세상에서 아무 것도 움켜쥐지 않는다.' 나아가 '이와 같이 몸에서 몸을 관찰하며 머물게 된다.'[54][55][56][57][58]

- 의지하지 않고 머문다는 것은 갈애와 사견(삿된 견해, 즉, 특히 아집)에 의지하던 것을 벗어나 그렇지 않은 상태에 있게 된다는 뜻이다. 아무 것도 움켜쥐지 않는다는 것은 5온에 대해 나라거나 내 것이라고 집착 또는 착각하지 않는다는 뜻이다. 이와 같이 몸에서 몸을 관찰하며 머물게 된다는 것은 해골에 살과 피와 힘줄이 뒤엉켜 있는 모습에 대한 관찰의 수행을 잘 행함으로써 죽은 시체를 표상으로 하여, 즉, 죽은 시체가 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있는 모습을 표상으로 하여 네 가지 선(4禪)이 일어난다는 것을 뜻한다.

## 해골에 피와 힘줄이 뒤엉켜 있는 모습에 대한 관찰

{{인용문-테두리|

다시 비구들이여, ③ 비구는 마치 묘지에 버려진 시체가 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있는 것을 보게 될 것이다 … ④ 해골이 되어 살은 없고 아직 피는 남아 있는 채로 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있는 것을 보게 될 것이다 … ⑤ 해골이 되어 살도 피도 없이 힘줄만 남아 서로 이어져 있는 것을 보게 될 것이다 … ⑥ 백골이 되어 뼈들이 흩어져서 여기에는 손뼈, 저기에는 발뼈, 또 저기에는 정강이뼈, 저기에는 넓적다리뼈, 저기에는 엉덩이뼈, 저기에는 등뼈, 저기에는 갈빗대, 저기에는 가슴뼈, 저기에는 팔뼈, 저기에는 어깨뼈, 저기에는 목뼈, 저기에는 턱뼈, 저기에는 치골, 저기에는 두개골 등이 사방에 널려있는 것을 보게 될 것이다. 그는 자신의 몸을 그에 비추어 바라본다. '이 몸도 또한 그와 같고 그와 같이 될 것이며, 그에서 벗어나지 못하리라.'고.

|2=각묵스님 옮김(2015) 《디가 니까야》 제2권 제22경 〈대념처경〉 초기불전연구원. p.509.}}

주석서에 따르면, 살아 있다는 것은 바람, 온기, 식(알음알이, 마음, 식온, 6식)의 세 가지 법(현상 또는 존재)이 몸과 화합하여 존재하는 것이고, 죽었다는 것은 이 세 가지 법이 흩어져 몸에 존재하지 않는 것이다.

1. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 묘지에 버려진 시체가 해골이 되어 살은 없고 아직 피는 남아 있는 채로 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있는 것을 보고 그러한 상태를 알아차린다.

2. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살은 없고 아직 피는 남아 있는 채로 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 되는 성질을 가지고 있다.'고 알아차린다.

3. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같이 될 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살은 없고 아직 피는 남아 있는 채로 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 될 것이다.'고 알아차린다.

4. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살은 없고 아직 피는 남아 있는 채로 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 되는 것에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다.

(1)의 수행을 반복한다.

1. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 묘지에 버려진 시체가 해골이 되어 살은 없고 아직 피는 남아 있는 채로 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있는 것을 보고 그러한 상태를 알아차린다.

2. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살은 없고 아직 피는 남아 있는 채로 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 되는 성질을 가지고 있다.'고 알아차린다.

3. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같이 될 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살은 없고 아직 피는 남아 있는 채로 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 될 것이다.'고 알아차린다.

4. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살은 없고 아직 피는 남아 있는 채로 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 되는 것에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다.

(3)의 수행을 반복한다.

자신과 다른 사람에 대해 (1)의 수행을 행한다. 즉, 자신과 다른 사람을 교대로 해골에 피와 힘줄이 뒤엉켜 있는 모습에 비추어 바라보는 수행을 행한다.

(5)의 수행을 반복한다.

다음과 같이 법 즉 현상의 일어남과 사라짐(생멸), 즉, 무상을 관찰한다.[44][45][46][47][48]

1. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 일어나는 현상[法]만을 관찰한다.

2. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 사라지는 현상[法]만을 관찰한다.

- 사라지는 현상이란 몸, 바람, 온기, 식(알음알이, 마음, 식온, 6식)의 네 가지 법을 인연(의지처)으로 하여, 즉, 이들의 흩어짐에 의해 몸의 죽어 있음이 생겨나는 것을 말한다.

3. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 일어나기도 하고 사라지기도 하는 현상을 관찰한다.

- 즉, 일어나는 현상[法]과 사라지는 현상[法]을 지속적으로 교대로 관찰한다.

몸이 있을 뿐 무아임을 관찰한다.[49][50][51][52][53]

1. (1)~(6)의 수행을 행하면서, '몸이 있구나'하고 알아차림을 잘 확립한다.

2. 1. 대념처경의 관시법

팔리어 경전의 〈대념처경〉과 〈염처경〉에 나오는 신념처의 구체적 수행법은 총 14가지인데, 이들 중 6번째 수행법부터 마지막 14번째 수행법까지의 총 9가지가 관시법, 즉, 시체를 관찰하는 수행법이다.[39][40][41][42][43]## 시체가 부풀어 오르고 검푸르게 되고 문드러지는 것에 대한 관찰

{{인용문-테두리|

다시 비구들이여, ① 비구는 마치 묘지에 버려진 시체가 죽은 지 하루나 이틀 또는 사흘이 지나 부풀고 검푸르게 되고 문드러지는 것을 보게 될 것이다. 그는 바로 자신의 몸을 그에 비추어 바라본다. '이 몸 또한 그와 같고 그와 같이 될 것이며, 그에서 벗어나지 못하리라.'고.

|2=각묵스님 옮김(2015) 《디가 니까야》 제2권 제22경 〈대념처경〉 초기불전연구원. pp.507~508.}}

주석서에 따르면, 살아 있다는 것은 바람, 온기, 식(알음알이, 마음, 식온, 6식)의 세 가지 법(현상 또는 존재)이 몸과 화합하여 존재하는 것이고, 죽었다는 것은 이 세 가지 법이 흩어져 몸에 존재하지 않는 것이다.

1. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 시체가 죽은 지 하루나 이틀 또는 사흘이 지나면 부풀고 검푸르게 되고 문드러지는 것을 보고 그러한 상태를 알아차린다.

2. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 죽은 지 하루나 이틀 또는 사흘이 지나면 부풀고 검푸르게 되고 문드러지는 성질을 가지고 있다.'고 알아차린다.

3. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같이 될 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 죽은 지 하루나 이틀 또는 사흘이 지나면 부풀고 검푸르게 되고 문드러지게 될 것이다.'고 알아차린다.

4. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 죽은 지 하루나 이틀 또는 사흘이 지나면 부풀고 검푸르게 되고 문드러지는 것에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다.

(1)의 수행을 반복한다.

1. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 시체가 죽은 지 하루나 이틀 또는 사흘이 지나 부풀고 검푸르게 되고 문드러지는 것을 보고 그러한 상태를 알아차린다.

2. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 죽은 지 하루나 이틀 또는 사흘이 지나면 부풀고 검푸르게 되고 문드러지는 성질을 가지고 있다.'고 알아차린다.

3. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같이 될 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 죽은 지 하루나 이틀 또는 사흘이 지나면 부풀고 검푸르게 되고 문드러지게 될 것이다.'고 알아차린다.

4. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 죽은 지 하루나 이틀 또는 사흘이 지나면 부풀고 검푸르게 되고 문드러지는 것에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다.

(3)의 수행을 반복한다.

자신과 다른 사람에 대해 (1)의 수행을 행한다. 즉, 자신과 다른 사람을 교대로 죽은 시체에 비추어 바라보는 수행을 행한다.

(5)의 수행을 반복한다.

다음과 같이 법 즉 현상의 일어남과 사라짐(생멸), 즉, 무상을 관찰한다.[44][45][46][47][48]

1. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 일어나는 현상[法]만을 관찰한다.

- 일어나는 현상이란 몸, 바람, 온기, 식(알음알이, 마음, 식온, 6식)의 네 가지 법을 인연(의지처)으로 하여, 즉, 이들의 화합에 의해 몸의 살아 있음이 생겨나는 것을 말한다.

2. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 사라지는 현상[法]만을 관찰한다.

- 사라지는 현상이란 몸, 바람, 온기, 식(알음알이, 마음, 식온, 6식)의 네 가지 법을 인연(의지처)으로 하여, 즉, 이들의 흩어짐에 의해 몸의 죽어 있음이 생겨나는 것을 말한다.

3. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 일어나기도 하고 사라지기도 하는 현상을 관찰한다.

- 즉, 일어나는 현상[法]과 사라지는 현상[法]을 지속적으로 교대로 관찰한다.

몸이 있을 뿐 무아임을 관찰한다.[49][50][51][52][53]

1. (1)~(6)의 수행을 행하면서, '몸이 있구나'하고 알아차림을 잘 확립한다.

- 몸이 있구나라는 것은 '다만 몸이 있을 뿐이고 중생도 없고 인간도 없고 여자도 없고 남자도 없고 자아도 없고 자아에 속하는 것도 없고 나도 없고 내 것도 없고 어느 누구도 없고 누구의 것도 없다'라고 알아차리는 것을 말한다.

2. (1)~(6)의 수행을 행하면서, (몸이 있구나라고 아는) 지혜만이 있고 (몸이 있구나라고 아는) 알아차림만이 현전할 때까지 알아차림을 잘 확립한다.

- 이 문구는 다만 (무아임을 아는) 지혜를 위하여, 계속해서 더 넓고 더 높이 (무아임을 아는) 지혜를 키우고 (무아임을 아는) 알아차림을 크게 하기 위하여라는 뜻이다.

죽은 시체에 대한 관찰의 수행의 과보로 수행자는 '의지하지 않고 머물며, 세상에서 아무 것도 움켜쥐지 않는다.' 나아가 '이와 같이 몸에서 몸을 관찰하며 머물게 된다.'[54][55][56][57][58]

- 의지하지 않고 머문다는 것은 갈애와 사견(삿된 견해, 즉, 특히 아집)에 의지하던 것을 벗어나 그렇지 않은 상태에 있게 된다는 뜻이다. 아무 것도 움켜쥐지 않는다는 것은 5온에 대해 나라거나 내 것이라고 집착 또는 착각하지 않는다는 뜻이다. 이와 같이 몸에서 몸을 관찰하며 머물게 된다는 것은 죽은 시체에 대한 관찰의 수행을 잘 행함으로써 죽은 시체를 표상으로 하여, 즉, 시체가 죽은 지 하루나 이틀 또는 사흘이 지나면 부풀고 검푸르게 되고 문드러지는 모습을 표상으로 하여 네 가지 선(4禪)이 일어난다는 것을 뜻한다.

## 짐승들이 시체를 쪼아 먹는 모습에 대한 관찰

{{인용문-테두리|

다시 비구들이여, ② 비구는 마치 묘지에 버려진 시체를 까마귀 떼가 달려들어 마구 쪼아먹고, 솔개 무리가 쪼아먹고, 독수리 떼가 쪼아먹고, 개 떼가 뜯어먹고, 자칼들이 뜯어먹고, 별의 별 벌레들이 다 달려들어 파먹는 것을 보게 될 것이다. 그는 자신의 몸을 그에 비추어 바라본다. '이 몸 또한 그와 같고, 그와 같이 될 것이며, 그에서 벗어나지 못하리라.'고.

|2=각묵스님 옮김(2015) 《디가 니까야》 제2권 제22경 〈대념처경〉 초기불전연구원. p.508.}}

주석서에 따르면, 살아 있다는 것은 바람, 온기, 식(알음알이, 마음, 식온, 6식)의 세 가지 법(현상 또는 존재)이 몸과 화합하여 존재하는 것이고, 죽었다는 것은 이 세 가지 법이 흩어져 몸에 존재하지 않는 것이다.

1. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 묘지에 버려진 시체를 까마귀 떼가 달려들어 마구 쪼아먹고, 솔개 무리가 쪼아먹고, 독수리 떼가 쪼아먹고, 개 떼가 뜯어먹고, 자칼들이 뜯어먹고, 별의 별 벌레들이 다 달려들어 파먹는 것을 보고 그러한 상태를 알아차린다.

2. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 까마귀 떼가 달려들어 마구 쪼아먹고, 솔개 무리가 쪼아먹고, 독수리 떼가 쪼아먹고, 개 떼가 뜯어먹고, 자칼들이 뜯어먹고, 별의 별 벌레들이 다 달려들어 파먹는 성질을 가지고 있다.'고 알아차린다.

3. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같이 될 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 까마귀 떼가 달려들어 마구 쪼아먹고, 솔개 무리가 쪼아먹고, 독수리 떼가 쪼아먹고, 개 떼가 뜯어먹고, 자칼들이 뜯어먹고, 별의 별 벌레들이 다 달려들어 파먹게 될 것이다.'고 알아차린다.

4. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 까마귀 떼가 달려들어 마구 쪼아먹고, 솔개 무리가 쪼아먹고, 독수리 떼가 쪼아먹고, 개 떼가 뜯어먹고, 자칼들이 뜯어먹고, 별의 별 벌레들이 다 달려들어 파먹는 것에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다.

(1)의 수행을 반복한다.

1. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 묘지에 버려진 시체를 까마귀 떼가 달려들어 마구 쪼아먹고, 솔개 무리가 쪼아먹고, 독수리 떼가 쪼아먹고, 개 떼가 뜯어먹고, 자칼들이 뜯어먹고, 별의 별 벌레들이 다 달려들어 파먹는 것을 보고 그러한 상태를 알아차린다.

2. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 까마귀 떼가 달려들어 마구 쪼아먹고, 솔개 무리가 쪼아먹고, 독수리 떼가 쪼아먹고, 개 떼가 뜯어먹고, 자칼들이 뜯어먹고, 별의 별 벌레들이 다 달려들어 파먹는 성질을 가지고 있다.'고 알아차린다.

3. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같이 될 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 까마귀 떼가 달려들어 마구 쪼아먹고, 솔개 무리가 쪼아먹고, 독수리 떼가 쪼아먹고, 개 떼가 뜯어먹고, 자칼들이 뜯어먹고, 별의 별 벌레들이 다 달려들어 파먹게 될 것이다.'고 알아차린다.

4. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 까마귀 떼가 달려들어 마구 쪼아먹고, 솔개 무리가 쪼아먹고, 독수리 떼가 쪼아먹고, 개 떼가 뜯어먹고, 자칼들이 뜯어먹고, 별의 별 벌레들이 다 달려들어 파먹는 것에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다.

(3)의 수행을 반복한다.

자신과 다른 사람에 대해 (1)의 수행을 행한다. 즉, 자신과 다른 사람을 교대로 죽은 시체를 짐승들이 쪼아 먹는 모습에 비추어 바라보는 수행을 행한다.

(5)의 수행을 반복한다.

다음과 같이 법 즉 현상의 일어남과 사라짐(생멸), 즉, 무상을 관찰한다.[44][45][46][47][48]

1. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 일어나는 현상[法]만을 관찰한다.

2. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 사라지는 현상[法]만을 관찰한다.

- 사라지는 현상이란 몸, 바람, 온기, 식(알음알이, 마음, 식온, 6식)의 네 가지 법을 인연(의지처)으로 하여, 즉, 이들의 흩어짐에 의해 몸의 죽어 있음이 생겨나는 것을 말한다.

3. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 일어나기도 하고 사라지기도 하는 현상을 관찰한다.

- 즉, 일어나는 현상[法]과 사라지는 현상[法]을 지속적으로 교대로 관찰한다.

몸이 있을 뿐 무아임을 관찰한다.[49][50][51][52][53]

1. (1)~(6)의 수행을 행하면서, '몸이 있구나'하고 알아차림을 잘 확립한다.

- 몸이 있구나라는 것은 '다만 몸이 있을 뿐이고 중생도 없고 인간도 없고 여자도 없고 남자도 없고 자아도 없고 자아에 속하는 것도 없고 나도 없고 내 것도 없고 어느 누구도 없고 누구의 것도 없다'라고 알아차리는 것을 말한다.

2. (1)~(6)의 수행을 행하면서, (몸이 있구나라고 아는) 지혜만이 있고 (몸이 있구나라고 아는) 알아차림만이 현전할 때까지 알아차림을 잘 확립한다.

- 이 문구는 다만 (무아임을 아는) 지혜를 위하여, 계속해서 더 넓고 더 높이 (무아임을 아는) 지혜를 키우고 (무아임을 아는) 알아차림을 크게 하기 위하여라는 뜻이다.

죽은 시체를 짐승들이 쪼아 먹는 모습에 대한 관찰의 수행의 과보로 수행자는 '의지하지 않고 머물며, 세상에서 아무 것도 움켜쥐지 않는다.' 나아가 '이와 같이 몸에서 몸을 관찰하며 머물게 된다.'[54][55][56][57][58]

- 의지하지 않고 머문다는 것은 갈애와 사견(삿된 견해, 즉, 특히 아집)에 의지하던 것을 벗어나 그렇지 않은 상태에 있게 된다는 뜻이다. 아무 것도 움켜쥐지 않는다는 것은 5온에 대해 나라거나 내 것이라고 집착 또는 착각하지 않는다는 뜻이다. 이와 같이 몸에서 몸을 관찰하며 머물게 된다는 것은 죽은 시체를 짐승들이 쪼아 먹는 모습에 대한 관찰의 수행을 잘 행함으로써 죽은 시체를 표상으로 하여, 즉, 죽은 시체를 까마귀 떼가 달려들어 마구 쪼아먹고, 솔개 무리가 쪼아먹고, 독수리 떼가 쪼아먹고, 개 떼가 뜯어먹고, 자칼들이 뜯어먹고, 별의 별 벌레들이 다 달려들어 파먹는 모습을 표상으로 하여 네 가지 선(4禪)이 일어난다는 것을 뜻한다.

## 해골에 살과 피와 힘줄이 뒤엉켜 있는 모습에 대한 관찰

{{인용문-테두리|

다시 비구들이여, ③ 비구는 마치 묘지에 버려진 시체가 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있는 것을 보게 될 것이다 … ④ 해골이 되어 살은 없고 아직 피는 남아 있는 채로 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있는 것을 보게 될 것이다 … ⑤ 해골이 되어 살도 피도 없이 힘줄만 남아 서로 이어져 있는 것을 보게 될 것이다 … ⑥ 백골이 되어 뼈들이 흩어져서 여기에는 손뼈, 저기에는 발뼈, 또 저기에는 정강이뼈, 저기에는 넓적다리뼈, 저기에는 엉덩이뼈, 저기에는 등뼈, 저기에는 갈빗대, 저기에는 가슴뼈, 저기에는 팔뼈, 저기에는 어깨뼈, 저기에는 목뼈, 저기에는 턱뼈, 저기에는 치골, 저기에는 두개골 등이 사방에 널려있는 것을 보게 될 것이다. 그는 자신의 몸을 그에 비추어 바라본다. '이 몸도 또한 그와 같고 그와 같이 될 것이며, 그에서 벗어나지 못하리라.'고.

|2=각묵스님 옮김(2015) 《디가 니까야》 제2권 제22경 〈대념처경〉 초기불전연구원. p.509.}}

주석서에 따르면, 살아 있다는 것은 바람, 온기, 식(알음알이, 마음, 식온, 6식)의 세 가지 법(현상 또는 존재)이 몸과 화합하여 존재하는 것이고, 죽었다는 것은 이 세 가지 법이 흩어져 몸에 존재하지 않는 것이다.

1. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 묘지에 버려진 시체가 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있는 것을 보고 그러한 상태를 알아차린다.

2. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 되는 성질을 가지고 있다.'고 알아차린다.

3. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같이 될 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 될 것이다.'고 알아차린다.

4. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 되는 것에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다.

(1)의 수행을 반복한다.

1. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 묘지에 버려진 시체가 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있는 것을 보고 그러한 상태를 알아차린다.

2. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 되는 성질을 가지고 있다.'고 알아차린다.

3. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같이 될 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 될 것이다.'고 알아차린다.

4. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 되는 것에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다.

(3)의 수행을 반복한다.

자신과 다른 사람에 대해 (1)의 수행을 행한다. 즉, 자신과 다른 사람을 교대로 해골에 살과 피와 힘줄이 뒤엉켜 있는 모습에 비추어 바라보는 수행을 행한다.

(5)의 수행을 반복한다.

다음과 같이 법 즉 현상의 일어남과 사라짐(생멸), 즉, 무상을 관찰한다.[44][45][46][47][48]

1. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 일어나는 현상[法]만을 관찰한다.

2. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 사라지는 현상[法]만을 관찰한다.

- 사라지는 현상이란 몸, 바람, 온기, 식(알음알이, 마음, 식온, 6식)의 네 가지 법을 인연(의지처)으로 하여, 즉, 이들의 흩어짐에 의해 몸의 죽어 있음이 생겨나는 것을 말한다.

3. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 일어나기도 하고 사라지기도 하는 현상을 관찰한다.

- 즉, 일어나는 현상[法]과 사라지는 현상[法]을 지속적으로 교대로 관찰한다.

몸이 있을 뿐 무아임을 관찰한다.[49][50][51][52][53]

1. (1)~(6)의 수행을 행하면서, '몸이 있구나'하고 알아차림을 잘 확립한다.

- 몸이 있구나라는 것은 '다만 몸이 있을 뿐이고 중생도 없고 인간도 없고 여자도 없고 남자도 없고 자아도 없고 자아에 속하는 것도 없고 나도 없고 내 것도 없고 어느 누구도 없고 누구의 것도 없다'라고 알아차리는 것을 말한다.

2. (1)~(6)의 수행을 행하면서, (몸이 있구나라고 아는) 지혜만이 있고 (몸이 있구나라고 아는) 알아차림만이 현전할 때까지 알아차림을 잘 확립한다.

- 이 문구는 다만 (무아임을 아는) 지혜를 위하여, 계속해서 더 넓고 더 높이 (무아임을 아는) 지혜를 키우고 (무아임을 아는) 알아차림을 크게 하기 위하여라는 뜻이다.

해골에 살과 피와 힘줄이 뒤엉켜 있는 모습에 대한 관찰의 수행의 과보로 수행자는 '의지하지 않고 머물며, 세상에서 아무 것도 움켜쥐지 않는다.' 나아가 '이와 같이 몸에서 몸을 관찰하며 머물게 된다.'[54][55][56][57][58]

- 의지하지 않고 머문다는 것은 갈애와 사견(삿된 견해, 즉, 특히 아집)에 의지하던 것을 벗어나 그렇지 않은 상태에 있게 된다는 뜻이다. 아무 것도 움켜쥐지 않는다는 것은 5온에 대해 나라거나 내 것이라고 집착 또는 착각하지 않는다는 뜻이다. 이와 같이 몸에서 몸을 관찰하며 머물게 된다는 것은 해골에 살과 피와 힘줄이 뒤엉켜 있는 모습에 대한 관찰의 수행을 잘 행함으로써 죽은 시체를 표상으로 하여, 즉, 죽은 시체가 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있는 모습을 표상으로 하여 네 가지 선(4禪)이 일어난다는 것을 뜻한다.

## 해골에 피와 힘줄이 뒤엉켜 있는 모습에 대한 관찰

{{인용문-테두리|

다시 비구들이여, ③ 비구는 마치 묘지에 버려진 시체가 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있는 것을 보게 될 것이다 … ④ 해골이 되어 살은 없고 아직 피는 남아 있는 채로 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있는 것을 보게 될 것이다 … ⑤ 해골이 되어 살도 피도 없이 힘줄만 남아 서로 이어져 있는 것을 보게 될 것이다 … ⑥ 백골이 되어 뼈들이 흩어져서 여기에는 손뼈, 저기에는 발뼈, 또 저기에는 정강이뼈, 저기에는 넓적다리뼈, 저기에는 엉덩이뼈, 저기에는 등뼈, 저기에는 갈빗대, 저기에는 가슴뼈, 저기에는 팔뼈, 저기에는 어깨뼈, 저기에는 목뼈, 저기에는 턱뼈, 저기에는 치골, 저기에는 두개골 등이 사방에 널려있는 것을 보게 될 것이다. 그는 자신의 몸을 그에 비추어 바라본다. '이 몸도 또한 그와 같고 그와 같이 될 것이며, 그에서 벗어나지 못하리라.'고.

|2=각묵스님 옮김(2015) 《디가 니까야》 제2권 제22경 〈대념처경〉 초기불전연구원. p.509.}}

주석서에 따르면, 살아 있다는 것은 바람, 온기, 식(알음알이, 마음, 식온, 6식)의 세 가지 법(현상 또는 존재)이 몸과 화합하여 존재하는 것이고, 죽었다는 것은 이 세 가지 법이 흩어져 몸에 존재하지 않는 것이다.

1. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 묘지에 버려진 시체가 해골이 되어 살은 없고 아직 피는 남아 있는 채로 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있는 것을 보고 그러한 상태를 알아차린다.

2. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살은 없고 아직 피는 남아 있는 채로 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 되는 성질을 가지고 있다.'고 알아차린다.

3. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같이 될 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살은 없고 아직 피는 남아 있는 채로 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 될 것이다.'고 알아차린다.

4. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살은 없고 아직 피는 남아 있는 채로 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 되는 것에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다.

(1)의 수행을 반복한다.

1. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 묘지에 버려진 시체가 해골이 되어 살은 없고 아직 피는 남아 있는 채로 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있는 것을 보고 그러한 상태를 알아차린다.

2. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살은 없고 아직 피는 남아 있는 채로 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 되는 성질을 가지고 있다.'고 알아차린다.

3. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같이 될 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살은 없고 아직 피는 남아 있는 채로 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 될 것이다.'고 알아차린다.

4. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살은 없고 아직 피는 남아 있는 채로 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 되는 것에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다.

(3)의 수행을 반복한다.

자신과 다른 사람에 대해 (1)의 수행을 행한다. 즉, 자신과 다른 사람을 교대로 해골에 피와 힘줄이 뒤엉켜 있는 모습에 비추어 바라보는 수행을 행한다.

(5)의 수행을 반복한다.

다음과 같이 법 즉 현상의 일어남과 사라짐(생멸), 즉, 무상을 관찰한다.[44][45][46][47][48]

1. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 일어나는 현상[法]만을 관찰한다.

2. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 사라지는 현상[法]만을 관찰한다.

- 사라지는 현상이란 몸, 바람, 온기, 식(알음알이, 마음, 식온, 6식)의 네 가지 법을 인연(의지처)으로 하여, 즉, 이들의 흩어짐에 의해 몸의 죽어 있음이 생겨나는 것을 말한다.

3. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 일어나기도 하고 사라지기도 하는 현상을 관찰한다.

- 즉, 일어나는 현상[法]과 사라지는 현상[法]을 지속적으로 교대로 관찰한다.

몸이 있을 뿐 무아임을 관찰한다.[49][50][51]2. 1. 1. 9가지 관시법 팔리어 경전의 〈대념처경〉과 〈염처경〉 그리고 그 주석서에 따르면, 9가지 관시법은 아래와 같다.[39][40][41][42][43]

## 시체가 부풀어 오르고 검푸르게 되고 문드러지는 것에 대한 관찰

{{인용문-테두리|

다시 비구들이여, ① 비구는 마치 묘지에 버려진 시체가 죽은 지 하루나 이틀 또는 사흘이 지나 부풀고 검푸르게 되고 문드러지는 것을 보게 될 것이다. 그는 바로 자신의 몸을 그에 비추어 바라본다. '이 몸 또한 그와 같고 그와 같이 될 것이며, 그에서 벗어나지 못하리라.'고.

|2=각묵스님 옮김(2015) 《디가 니까야》 제2권 제22경 〈대념처경〉 초기불전연구원. pp.507~508.}}

주석서에 따르면, 살아 있다는 것은 바람, 온기, 식(알음알이, 마음, 식온, 6식)의 세 가지 법(현상 또는 존재)이 몸과 화합하여 존재하는 것이고, 죽었다는 것은 이 세 가지 법이 흩어져 몸에 존재하지 않는 것이다.

1. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 시체가 죽은 지 하루나 이틀 또는 사흘이 지나면 부풀고 검푸르게 되고 문드러지는 것을 보고 그러한 상태를 알아차린다.

2. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 죽은 지 하루나 이틀 또는 사흘이 지나면 부풀고 검푸르게 되고 문드러지는 성질을 가지고 있다.'고 알아차린다.

3. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같이 될 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 죽은 지 하루나 이틀 또는 사흘이 지나면 부풀고 검푸르게 되고 문드러지게 될 것이다.'고 알아차린다.

4. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 죽은 지 하루나 이틀 또는 사흘이 지나면 부풀고 검푸르게 되고 문드러지는 것에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다.

(1)의 수행을 반복한다.

1. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 시체가 죽은 지 하루나 이틀 또는 사흘이 지나 부풀고 검푸르게 되고 문드러지는 것을 보고 그러한 상태를 알아차린다.

2. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 죽은 지 하루나 이틀 또는 사흘이 지나면 부풀고 검푸르게 되고 문드러지는 성질을 가지고 있다.'고 알아차린다.

3. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같이 될 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 죽은 지 하루나 이틀 또는 사흘이 지나면 부풀고 검푸르게 되고 문드러지게 될 것이다.'고 알아차린다.

4. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 죽은 지 하루나 이틀 또는 사흘이 지나면 부풀고 검푸르게 되고 문드러지는 것에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다.

(3)의 수행을 반복한다.

자신과 다른 사람에 대해 (1)의 수행을 행한다. 즉, 자신과 다른 사람을 교대로 죽은 시체에 비추어 바라보는 수행을 행한다.

(5)의 수행을 반복한다.

다음과 같이 법 즉 현상의 일어남과 사라짐(생멸), 즉, 무상을 관찰한다.[44][45][46][47][48]

1. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 일어나는 현상[法]만을 관찰한다.

- 일어나는 현상이란 몸, 바람, 온기, 식(알음알이, 마음, 식온, 6식)의 네 가지 법을 인연(의지처)으로 하여, 즉, 이들의 화합에 의해 몸의 살아 있음이 생겨나는 것을 말한다.

2. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 사라지는 현상[法]만을 관찰한다.

- 사라지는 현상이란 몸, 바람, 온기, 식(알음알이, 마음, 식온, 6식)의 네 가지 법을 인연(의지처)으로 하여, 즉, 이들의 흩어짐에 의해 몸의 죽어 있음이 생겨나는 것을 말한다.

3. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 일어나기도 하고 사라지기도 하는 현상을 관찰한다.

- 즉, 일어나는 현상[法]과 사라지는 현상[法]을 지속적으로 교대로 관찰한다.

몸이 있을 뿐 무아임을 관찰한다.[49][50][51][52][53]

1. (1)~(6)의 수행을 행하면서, '몸이 있구나'하고 알아차림을 잘 확립한다.

- 몸이 있구나라는 것은 '다만 몸이 있을 뿐이고 중생도 없고 인간도 없고 여자도 없고 남자도 없고 자아도 없고 자아에 속하는 것도 없고 나도 없고 내 것도 없고 어느 누구도 없고 누구의 것도 없다'라고 알아차리는 것을 말한다.

2. (1)~(6)의 수행을 행하면서, (몸이 있구나라고 아는) 지혜만이 있고 (몸이 있구나라고 아는) 알아차림만이 현전할 때까지 알아차림을 잘 확립한다.

- 이 문구는 다만 (무아임을 아는) 지혜를 위하여, 계속해서 더 넓고 더 높이 (무아임을 아는) 지혜를 키우고 (무아임을 아는) 알아차림을 크게 하기 위하여라는 뜻이다.

죽은 시체에 대한 관찰의 수행의 과보로 수행자는 '의지하지 않고 머물며, 세상에서 아무 것도 움켜쥐지 않는다.' 나아가 '이와 같이 몸에서 몸을 관찰하며 머물게 된다.'[54][55][56][57][58]

- 의지하지 않고 머문다는 것은 갈애와 사견(삿된 견해, 즉, 특히 아집)에 의지하던 것을 벗어나 그렇지 않은 상태에 있게 된다는 뜻이다. 아무 것도 움켜쥐지 않는다는 것은 5온에 대해 나라거나 내 것이라고 집착 또는 착각하지 않는다는 뜻이다. 이와 같이 몸에서 몸을 관찰하며 머물게 된다는 것은 죽은 시체에 대한 관찰의 수행을 잘 행함으로써 죽은 시체를 표상으로 하여, 즉, 시체가 죽은 지 하루나 이틀 또는 사흘이 지나면 부풀고 검푸르게 되고 문드러지는 모습을 표상으로 하여 네 가지 선(4禪)이 일어난다는 것을 뜻한다.

## 짐승들이 시체를 쪼아 먹는 모습에 대한 관찰

{{인용문-테두리|

다시 비구들이여, ② 비구는 마치 묘지에 버려진 시체를 까마귀 떼가 달려들어 마구 쪼아먹고, 솔개 무리가 쪼아먹고, 독수리 떼가 쪼아먹고, 개 떼가 뜯어먹고, 자칼들이 뜯어먹고, 별의 별 벌레들이 다 달려들어 파먹는 것을 보게 될 것이다. 그는 자신의 몸을 그에 비추어 바라본다. '이 몸 또한 그와 같고, 그와 같이 될 것이며, 그에서 벗어나지 못하리라.'고.

|2=각묵스님 옮김(2015) 《디가 니까야》 제2권 제22경 〈대념처경〉 초기불전연구원. p.508.}}

주석서에 따르면, 살아 있다는 것은 바람, 온기, 식(알음알이, 마음, 식온, 6식)의 세 가지 법(현상 또는 존재)이 몸과 화합하여 존재하는 것이고, 죽었다는 것은 이 세 가지 법이 흩어져 몸에 존재하지 않는 것이다.

1. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 묘지에 버려진 시체를 까마귀 떼가 달려들어 마구 쪼아먹고, 솔개 무리가 쪼아먹고, 독수리 떼가 쪼아먹고, 개 떼가 뜯어먹고, 자칼들이 뜯어먹고, 별의 별 벌레들이 다 달려들어 파먹는 것을 보고 그러한 상태를 알아차린다.

2. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 까마귀 떼가 달려들어 마구 쪼아먹고, 솔개 무리가 쪼아먹고, 독수리 떼가 쪼아먹고, 개 떼가 뜯어먹고, 자칼들이 뜯어먹고, 별의 별 벌레들이 다 달려들어 파먹는 성질을 가지고 있다.'고 알아차린다.

3. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같이 될 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 까마귀 떼가 달려들어 마구 쪼아먹고, 솔개 무리가 쪼아먹고, 독수리 떼가 쪼아먹고, 개 떼가 뜯어먹고, 자칼들이 뜯어먹고, 별의 별 벌레들이 다 달려들어 파먹게 될 것이다.'고 알아차린다.

4. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 까마귀 떼가 달려들어 마구 쪼아먹고, 솔개 무리가 쪼아먹고, 독수리 떼가 쪼아먹고, 개 떼가 뜯어먹고, 자칼들이 뜯어먹고, 별의 별 벌레들이 다 달려들어 파먹는 것에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다.

(1)의 수행을 반복한다.

1. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 묘지에 버려진 시체를 까마귀 떼가 달려들어 마구 쪼아먹고, 솔개 무리가 쪼아먹고, 독수리 떼가 쪼아먹고, 개 떼가 뜯어먹고, 자칼들이 뜯어먹고, 별의 별 벌레들이 다 달려들어 파먹는 것을 보고 그러한 상태를 알아차린다.

2. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 까마귀 떼가 달려들어 마구 쪼아먹고, 솔개 무리가 쪼아먹고, 독수리 떼가 쪼아먹고, 개 떼가 뜯어먹고, 자칼들이 뜯어먹고, 별의 별 벌레들이 다 달려들어 파먹는 성질을 가지고 있다.'고 알아차린다.

3. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같이 될 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 까마귀 떼가 달려들어 마구 쪼아먹고, 솔개 무리가 쪼아먹고, 독수리 떼가 쪼아먹고, 개 떼가 뜯어먹고, 자칼들이 뜯어먹고, 별의 별 벌레들이 다 달려들어 파먹게 될 것이다.'고 알아차린다.

4. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 까마귀 떼가 달려들어 마구 쪼아먹고, 솔개 무리가 쪼아먹고, 독수리 떼가 쪼아먹고, 개 떼가 뜯어먹고, 자칼들이 뜯어먹고, 별의 별 벌레들이 다 달려들어 파먹는 것에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다.

(3)의 수행을 반복한다.

자신과 다른 사람에 대해 (1)의 수행을 행한다. 즉, 자신과 다른 사람을 교대로 죽은 시체를 짐승들이 쪼아 먹는 모습에 비추어 바라보는 수행을 행한다.

(5)의 수행을 반복한다.

다음과 같이 법 즉 현상의 일어남과 사라짐(생멸), 즉, 무상을 관찰한다.[44][45][46][47][48]

1. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 일어나는 현상[法]만을 관찰한다.

2. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 사라지는 현상[法]만을 관찰한다.

- 사라지는 현상이란 몸, 바람, 온기, 식(알음알이, 마음, 식온, 6식)의 네 가지 법을 인연(의지처)으로 하여, 즉, 이들의 흩어짐에 의해 몸의 죽어 있음이 생겨나는 것을 말한다.

3. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 일어나기도 하고 사라지기도 하는 현상을 관찰한다.

- 즉, 일어나는 현상[法]과 사라지는 현상[法]을 지속적으로 교대로 관찰한다.

몸이 있을 뿐 무아임을 관찰한다.[49][50][51][52][53]

1. (1)~(6)의 수행을 행하면서, '몸이 있구나'하고 알아차림을 잘 확립한다.

- 몸이 있구나라는 것은 '다만 몸이 있을 뿐이고 중생도 없고 인간도 없고 여자도 없고 남자도 없고 자아도 없고 자아에 속하는 것도 없고 나도 없고 내 것도 없고 어느 누구도 없고 누구의 것도 없다'라고 알아차리는 것을 말한다.

2. (1)~(6)의 수행을 행하면서, (몸이 있구나라고 아는) 지혜만이 있고 (몸이 있구나라고 아는) 알아차림만이 현전할 때까지 알아차림을 잘 확립한다.

- 이 문구는 다만 (무아임을 아는) 지혜를 위하여, 계속해서 더 넓고 더 높이 (무아임을 아는) 지혜를 키우고 (무아임을 아는) 알아차림을 크게 하기 위하여라는 뜻이다.

죽은 시체를 짐승들이 쪼아 먹는 모습에 대한 관찰의 수행의 과보로 수행자는 '의지하지 않고 머물며, 세상에서 아무 것도 움켜쥐지 않는다.' 나아가 '이와 같이 몸에서 몸을 관찰하며 머물게 된다.'[54][55][56][57][58]

- 의지하지 않고 머문다는 것은 갈애와 사견(삿된 견해, 즉, 특히 아집)에 의지하던 것을 벗어나 그렇지 않은 상태에 있게 된다는 뜻이다. 아무 것도 움켜쥐지 않는다는 것은 5온에 대해 나라거나 내 것이라고 집착 또는 착각하지 않는다는 뜻이다. 이와 같이 몸에서 몸을 관찰하며 머물게 된다는 것은 죽은 시체를 짐승들이 쪼아 먹는 모습에 대한 관찰의 수행을 잘 행함으로써 죽은 시체를 표상으로 하여, 즉, 죽은 시체를 까마귀 떼가 달려들어 마구 쪼아먹고, 솔개 무리가 쪼아먹고, 독수리 떼가 쪼아먹고, 개 떼가 뜯어먹고, 자칼들이 뜯어먹고, 별의 별 벌레들이 다 달려들어 파먹는 모습을 표상으로 하여 네 가지 선(4禪)이 일어난다는 것을 뜻한다.

## 해골에 살과 피와 힘줄이 뒤엉켜 있는 모습에 대한 관찰

{{인용문-테두리|

다시 비구들이여, ③ 비구는 마치 묘지에 버려진 시체가 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있는 것을 보게 될 것이다 … ④ 해골이 되어 살은 없고 아직 피는 남아 있는 채로 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있는 것을 보게 될 것이다 … ⑤ 해골이 되어 살도 피도 없이 힘줄만 남아 서로 이어져 있는 것을 보게 될 것이다 … ⑥ 백골이 되어 뼈들이 흩어져서 여기에는 손뼈, 저기에는 발뼈, 또 저기에는 정강이뼈, 저기에는 넓적다리뼈, 저기에는 엉덩이뼈, 저기에는 등뼈, 저기에는 갈빗대, 저기에는 가슴뼈, 저기에는 팔뼈, 저기에는 어깨뼈, 저기에는 목뼈, 저기에는 턱뼈, 저기에는 치골, 저기에는 두개골 등이 사방에 널려있는 것을 보게 될 것이다. 그는 자신의 몸을 그에 비추어 바라본다. '이 몸도 또한 그와 같고 그와 같이 될 것이며, 그에서 벗어나지 못하리라.'고.

|2=각묵스님 옮김(2015) 《디가 니까야》 제2권 제22경 〈대념처경〉 초기불전연구원. p.509.}}

주석서에 따르면, 살아 있다는 것은 바람, 온기, 식(알음알이, 마음, 식온, 6식)의 세 가지 법(현상 또는 존재)이 몸과 화합하여 존재하는 것이고, 죽었다는 것은 이 세 가지 법이 흩어져 몸에 존재하지 않는 것이다.

1. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 묘지에 버려진 시체가 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있는 것을 보고 그러한 상태를 알아차린다.

2. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 되는 성질을 가지고 있다.'고 알아차린다.

3. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같이 될 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 될 것이다.'고 알아차린다.

4. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 되는 것에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다.

(1)의 수행을 반복한다.

1. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 묘지에 버려진 시체가 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있는 것을 보고 그러한 상태를 알아차린다.

2. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 되는 성질을 가지고 있다.'고 알아차린다.

3. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같이 될 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 될 것이다.'고 알아차린다.

4. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 되는 것에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다.

(3)의 수행을 반복한다.

자신과 다른 사람에 대해 (1)의 수행을 행한다. 즉, 자신과 다른 사람을 교대로 해골에 살과 피와 힘줄이 뒤엉켜 있는 모습에 비추어 바라보는 수행을 행한다.

(5)의 수행을 반복한다.

다음과 같이 법 즉 현상의 일어남과 사라짐(생멸), 즉, 무상을 관찰한다.[44][45][46][47][48]

1. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 일어나는 현상[法]만을 관찰한다.

2. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 사라지는 현상[法]만을 관찰한다.

- 사라지는 현상이란 몸, 바람, 온기, 식(알음알이, 마음, 식온, 6식)의 네 가지 법을 인연(의지처)으로 하여, 즉, 이들의 흩어짐에 의해 몸의 죽어 있음이 생겨나는 것을 말한다.

3. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 일어나기도 하고 사라지기도 하는 현상을 관찰한다.

- 즉, 일어나는 현상[法]과 사라지는 현상[法]을 지속적으로 교대로 관찰한다.

몸이 있을 뿐 무아임을 관찰한다.[49][50][51][52][53]

1. (1)~(6)의 수행을 행하면서, '몸이 있구나'하고 알아차림을 잘 확립한다.

- 몸이 있구나라는 것은 '다만 몸이 있을 뿐이고 중생도 없고 인간도 없고 여자도 없고 남자도 없고 자아도 없고 자아에 속하는 것도 없고 나도 없고 내 것도 없고 어느 누구도 없고 누구의 것도 없다'라고 알아차리는 것을 말한다.

2. (1)~(6)의 수행을 행하면서, (몸이 있구나라고 아는) 지혜만이 있고 (몸이 있구나라고 아는) 알아차림만이 현전할 때까지 알아차림을 잘 확립한다.

- 이 문구는 다만 (무아임을 아는) 지혜를 위하여, 계속해서 더 넓고 더 높이 (무아임을 아는) 지혜를 키우고 (무아임을 아는) 알아차림을 크게 하기 위하여라는 뜻이다.

해골에 살과 피와 힘줄이 뒤엉켜 있는 모습에 대한 관찰의 수행의 과보로 수행자는 '의지하지 않고 머물며, 세상에서 아무 것도 움켜쥐지 않는다.' 나아가 '이와 같이 몸에서 몸을 관찰하며 머물게 된다.'[54][55][56][57][58]

- 의지하지 않고 머문다는 것은 갈애와 사견(삿된 견해, 즉, 특히 아집)에 의지하던 것을 벗어나 그렇지 않은 상태에 있게 된다는 뜻이다. 아무 것도 움켜쥐지 않는다는 것은 5온에 대해 나라거나 내 것이라고 집착 또는 착각하지 않는다는 뜻이다. 이와 같이 몸에서 몸을 관찰하며 머물게 된다는 것은 해골에 살과 피와 힘줄이 뒤엉켜 있는 모습에 대한 관찰의 수행을 잘 행함으로써 죽은 시체를 표상으로 하여, 즉, 죽은 시체가 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있는 모습을 표상으로 하여 네 가지 선(4禪)이 일어난다는 것을 뜻한다.

## 해골에 피와 힘줄이 뒤엉켜 있는 모습에 대한 관찰

{{인용문-테두리|

다시 비구들이여, ③ 비구는 마치 묘지에 버려진 시체가 해골이 되어 살과 피가 묻은 채 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있는 것을 보게 될 것이다 … ④ 해골이 되어 살은 없고 아직 피는 남아 있는 채로 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있는 것을 보게 될 것이다 … ⑤ 해골이 되어 살도 피도 없이 힘줄만 남아 서로 이어져 있는 것을 보게 될 것이다 … ⑥ 백골이 되어 뼈들이 흩어져서 여기에는 손뼈, 저기에는 발뼈, 또 저기에는 정강이뼈, 저기에는 넓적다리뼈, 저기에는 엉덩이뼈, 저기에는 등뼈, 저기에는 갈빗대, 저기에는 가슴뼈, 저기에는 팔뼈, 저기에는 어깨뼈, 저기에는 목뼈, 저기에는 턱뼈, 저기에는 치골, 저기에는 두개골 등이 사방에 널려있는 것을 보게 될 것이다. 그는 자신의 몸을 그에 비추어 바라본다. '이 몸도 또한 그와 같고 그와 같이 될 것이며, 그에서 벗어나지 못하리라.'고.

|2=각묵스님 옮김(2015) 《디가 니까야》 제2권 제22경 〈대념처경〉 초기불전연구원. p.509.}}

주석서에 따르면, 살아 있다는 것은 바람, 온기, 식(알음알이, 마음, 식온, 6식)의 세 가지 법(현상 또는 존재)이 몸과 화합하여 존재하는 것이고, 죽었다는 것은 이 세 가지 법이 흩어져 몸에 존재하지 않는 것이다.

1. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 묘지에 버려진 시체가 해골이 되어 살은 없고 아직 피는 남아 있는 채로 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있는 것을 보고 그러한 상태를 알아차린다.

2. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살은 없고 아직 피는 남아 있는 채로 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 되는 성질을 가지고 있다.'고 알아차린다.

3. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같이 될 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살은 없고 아직 피는 남아 있는 채로 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 될 것이다.'고 알아차린다.

4. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 자신의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살은 없고 아직 피는 남아 있는 채로 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 되는 것에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다.

(1)의 수행을 반복한다.

1. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 묘지에 버려진 시체가 해골이 되어 살은 없고 아직 피는 남아 있는 채로 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있는 것을 보고 그러한 상태를 알아차린다.

2. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살은 없고 아직 피는 남아 있는 채로 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 되는 성질을 가지고 있다.'고 알아차린다.

3. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그와 같이 될 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살은 없고 아직 피는 남아 있는 채로 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 될 것이다.'고 알아차린다.

4. 수동적 주의집중을 유지한 상태로, 다른 사람의 몸을 그 시체에 비추어 바라보아 '이 몸 또한 그에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다. 즉, '이 사람의 몸 또한 이 시체처럼 해골이 되어 살은 없고 아직 피는 남아 있는 채로 힘줄에 얽혀 서로 이어져 있게 되는 것에서 벗어나지 못할 것이다.'고 알아차린다.

(3)의 수행을 반복한다.

자신과 다른 사람에 대해 (1)의 수행을 행한다. 즉, 자신과 다른 사람을 교대로 해골에 피와 힘줄이 뒤엉켜 있는 모습에 비추어 바라보는 수행을 행한다.

(5)의 수행을 반복한다.

다음과 같이 법 즉 현상의 일어남과 사라짐(생멸), 즉, 무상을 관찰한다.[44][45][46][47][48]

1. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 일어나는 현상[法]만을 관찰한다.

2. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 사라지는 현상[法]만을 관찰한다.

- 사라지는 현상이란 몸, 바람, 온기, 식(알음알이, 마음, 식온, 6식)의 네 가지 법을 인연(의지처)으로 하여, 즉, 이들의 흩어짐에 의해 몸의 죽어 있음이 생겨나는 것을 말한다.

3. (1)~(6)의 수행을 행하면서, 몸에서 일어나기도 하고 사라지기도 하는 현상을 관찰한다.

- 즉, 일어나는 현상[法]과 사라지는 현상[法]을 지속적으로 교대로 관찰한다.

몸이 있을 뿐 무아임을 관찰한다.[49][50][51][52][53]

1. (1)~(6)의 수행을 행하면서, '몸이 있구나'하고 알아차림을 잘 확립한다.

3. 골쇄관

《구사론》 제22권에는 신념처 수행에 해당하는 부정관으로서의 골쇄관(骨瑣觀)이 기술되어 있다. 골쇄관이라는 명칭은 《구사론》에서 사용하고 있는 명칭이다.[79][80][81] 골쇄(骨瑣)는 해골(骸骨)을 뜻한다. 일반 사전에 따르면 해골에는 다음 두 가지 뜻이 있는데,[82] 골쇄관에서의 골쇄 즉 해골은 두 번째의 뜻에 해당한다. 즉, 영어의 skeleton에 해당한다.

# 살이 전부 썩은 사람의 머리뼈.

# 송장의 살이 전부 썩고 남은 뼈.

《구사론》 제22권에 나오는 골쇄관의 수행법은 다음과 같다.

'''골쇄관의 단계'''

초습업위는 처음으로 업을 익히는 초심자 단계이다.[79][80][81] 먼저 마음을 발가락, 이마, 미간, 콧등 등 편한 곳에 집중하고, 해당 부분의 피부와 살이 물러져 떨어져 나가는 것을 상상한다. 이후 뼈만 남은 모습을 영상하며, 점차 온몸으로 확장하여 전신이 해골이 된 모습을 생생하게 영상한다. 이 단계는 남방불교의 부정관 수행 중 무상, 무아 관찰 수행을 제외하고 완성된 상태여야 가능하며, 많은 시간과 노력이 필요하다.[81]

나와 다른 사람, 방, 마을, 나라, 대지, 바다까지 범위를 넓혀가며 해골이 된 모습을 영상하고, 다시 역순으로 범위를 축소하여 자신에게 집중한다.[83][84][85][86][87][88]

이숙수위는 이미 익숙하게 닦는 중급자 단계이다.[79][80][81] 초습업위 수행을 마친 후, 발뼈부터 시작하여 점차 다른 뼈를 제거해 나가며, 최종적으로 머리 반쪽 뼈만 남은 상태를 영상한다.[89][90][91]

초작의위는 작의(作意)를 초월하는 상급자 단계이다.[79][80][81] 이숙수위 수행을 마치고, 남은 반쪽 머리뼈마저 제거한 후, 마음을 미간에 두고 집중하여 고요히 머문다.[92][93][94]

3. 1. 골쇄관의 단계

초습업위는 처음으로 업을 익히는 초심자 단계이다.[79][80][81] 먼저 마음을 발가락, 이마, 미간, 콧등 등 편한 곳에 집중하고, 해당 부분의 피부와 살이 물러져 떨어져 나가는 것을 상상한다. 이후 뼈만 남은 모습을 영상하며, 점차 온몸으로 확장하여 전신이 해골이 된 모습을 생생하게 영상한다. 이 단계는 남방불교의 부정관 수행 중 무상, 무아 관찰 수행을 제외하고 완성된 상태여야 가능하며, 많은 시간과 노력이 필요하다.[81]나와 다른 사람, 방, 마을, 나라, 대지, 바다까지 범위를 넓혀가며 해골이 된 모습을 영상하고, 다시 역순으로 범위를 축소하여 자신에게 집중한다.[83][84][85][86][87][88]

이숙수위는 이미 익숙하게 닦는 중급자 단계이다.[79][80][81] 초습업위 수행을 마친 후, 발뼈부터 시작하여 점차 다른 뼈를 제거해 나가며, 최종적으로 머리 반쪽 뼈만 남은 상태를 영상한다.[89][90][91]

초작의위는 작의(作意)를 초월하는 상급자 단계이다.[79][80][81] 이숙수위 수행을 마치고, 남은 반쪽 머리뼈마저 제거한 후, 마음을 미간에 두고 집중하여 고요히 머문다.[92][93][94]

4. 백골관

백골관은 골쇄관과 유사한 수행법이다.

5. 32요소 관찰

팔리어 경전의 《대념처경》과 《염처경》에 따르면, 몸을 32가지 요소로 나누어 관찰하며 그 부정함(不淨, 예쁘지 않음)을 깨닫는 수행법이 있다.[95][96][97][98][99] 이 수행법은 특히 음욕을 조복하는 데 효과적이며,[100][101] 너무 치우쳐 있는 것을 균형 상태로 되돌리기 위해 의도적으로 혐오스러운 것을 관찰하는 강력한 처방이다.

부정관은 수염(修厭), 즉 싫어하는 마음을 닦는 수행으로, 욕계 · 색계 · 무색계의 3계에 대한 염착(탐욕 또는 집착)을 제거한다. 수염의 염(厭)은 무탐(無貪)을 본질로 하며, 지혜(慧)를 갖출 때 생겨나는 선한 마음작용이다.[100][101] 부정관 수행 후에는 수식관, 즉 신념처의 "호흡의 출입에 대한 알아차림" 수행을 하는 것이 권장된다.

32요소는 다음과 같다.[15]

- 머리털(''kesā'')[18][19][20]

- 몸털(''lomā'')[18][19][20]

- 손발톱(''nakhā'')[18][19][20]

- 이빨(''dantā'')[18][19][20]

- 살갗(''taco'')[18][19][20]

- 살(''maṃsaṃ'')[15]

- 힘줄(''nahāru'')[15]

- 뼈(''aṭṭhi'')[15]

- 골수(''aṭṭhimiñjaṃ'')[15]

- 콩팥(''vakkaṃ'')[15]

- 심장(염통)(''hadayaṃ'')[15]

- 간(''yakanaṃ'')[15]

- 횡격막(근막)(''kilomakaṃ'')[15]

- 비장(지라)(''pihakaṃ'')[15]

- 허파(''papphāsaṃ'')[15]

- 큰창자(''antaṃ'')[15]

- 작은창자(''antaguṇaṃ'')[15]

- 위(''udariyaṃ'')[15]

- 똥(''karīsaṃ'')[15]

- 뇌(''matthaluṅga'')[19]

- 쓸개즙(''pittaṃ'')[15]

- 가래(''semhaṃ'')[15]

- 고름(''pubbo'')[15]

- 피(''lohitaṃ'')[15]

- 땀(''sedo'')[15]

- 지방(굳기름)(''medo'')[15]

- 눈물(''assu'')[15]

- 피지(피부의 기름기)(''vasā'')[15]

- 침(''kheḷo'')[15]

- 콧물(''siṅghānikā'')[15]

- 관절활액(''lasikā'')[15]

- 오줌(''muttaṃ'')[15]

이 32가지 요소들은 마하부타(요소)의 틀 안에서 땅의 요소(머리털~똥)와 물의 요소(쓸개즙~오줌)로 나누어지기도 한다.[16]

수행 방법은 먼저 자신의 몸을 발바닥에서 머리털까지, 그리고 다시 머리털에서 발바닥까지 훑으며 32가지 요소의 부정함을 관찰하는 것이다.[17] 이후 다른 사람의 몸, 자신과 다른 사람의 몸을 번갈아 관찰하며, 각 요소의 생멸(生滅)을 관찰한다. 최종적으로는 '몸이 있을 뿐 무아'임을 깨닫고, 갈애와 사견(특히 아집)에서 벗어나 세상에 대한 집착을 놓게 된다.[49][50][51][52][53][54][55][56][57][58]

이 수행은 사티파타나 숫타(DN 22)에서 "몸 자체에 내부적으로, 몸 자체에 외부적으로, 또는 몸 자체에 내부적 & 외부적으로 집중한다. 또는 몸과 관련하여 생겨나는 현상에, 몸과 관련하여 사라지는 현상에, 또는 몸과 관련하여 생겨나고 사라지는 현상에 집중한다. 또는 '몸이 있다'는 그의 마음챙김은 지식과 기억의 범위 내에서 유지된다. 그리고 그는 세상의 어떤 것에도 (집착하지 않고) 독립적이며 유지되지 않는다...."[22]와 같이 설명된다.

후기 경전 팔리어 앗타카타(주석서)에서는 이 수행과 관련하여 "연구에 대한 일곱 가지 종류의 기술"을 개발할 수 있다고 설명한다.

1. 신체 부위의 구두 반복

2. 신체 부위의 정신적 반복

3. 각 신체 부위의 색깔 측면에서 개별적으로 식별하기

4. 각 신체 부위의 모양 측면에서 개별적으로 식별하기

5. 신체 부위가 배꼽 위 또는 아래에 있는지 (또는 둘 다) 식별하기

6. 신체 부위의 공간적 위치 식별하기

7. 두 신체 부위를 공간적, 기능적으로 병치하기[23]

이 명상 형태는 《마하사띠빠따나 숫타》(《디가 니까야》 22)와 《사띠빠따나 숫타》(MN 10)에 ''Paikkūla-manasikāra-pabba''(혐오 반사 구획)로 명명되어 있으며,[24] 《청정도론》 및 기타 아타카타 작품에서는 ''paikkūlamanasikāra''로 언급된다.[24]

6. 36물관

36물은 몸에 있는 36가지 구성요소를 말하는데, 특히, 대승불교의 부정관 수행 중 몸에 대한 관찰에서 사용된다.[102][103]

36물 관찰 수행법은 다음과 같다.

불교 경전에서 이 수행은 다양한 방식으로 숙고되는 신체의 31개 부분을 정신적으로 식별하는 것을 포함한다.

몸에는 부정(不淨)한, 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) 36물이 있음을 반조하여 알아차린다. 36물에는 머리털, 몸털, 손발톱, 이빨, 눈곱, 눈물, 콧물, 침, 똥, 오줌, 때, 땀, 피부 겉면, 살갗, 피, 살, 힘줄, 혈관, 뼈, 골수, 지방(굳기름), 기름기, 뇌, 횡격막(장간막), 간장, 쓸개, 창자(큰창자+작은창자), 위장, 비장(지라), 신장(콩팥), 심장, 폐, 생장(生臟), 숙장(熟臟), 적담(赤痰), 백담(白痰)이 있다.

- '''머리털''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_hair 머리털이 있다.

- '''몸털''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Body_hair 몸털이 있다.

180px - '''손톱''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_nails 손발톱이 있다.

180px - '''이빨''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_teeth 이빨이 있다.

180px - '''눈곱''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) 눈곱이 있다.

- '''눈물''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tears 눈물이 있다.

180px - '''콧물''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Nasal_mucus 콧물이 있다.

- '''침''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Saliva 침이 있다.

- '''똥''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_feces 똥(소화되지 않은 음식)이 있다.

180px - '''오줌''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Urine_samples 오줌이 있다.

180px - '''때''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) 때가 있다.

- '''땀''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Perspiration 땀이 있다.

- '''피부 겉면''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) 피부 겉면이 있다.

180px

180px - '''살갗''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_skin 살갗이 있다.

- '''피''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Blood 피가 있다.

- '''살''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Overweight,_obesity_or_specific_nutrient_excesses 살이 있다.

- '''힘줄''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tendons 힘줄이 있다.

- '''혈관''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) 혈관이 있다.

- '''뼈''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_bones 뼈가 있다.

- '''골수''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bone_marrow 골수가 있다.

180px - '''지방(굳기름)''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Adipose_tissue 지방(굳기름)이 있다.

- '''(피부의) 기름기''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) (피부의) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sebaceous_gland 기름기가 있다.

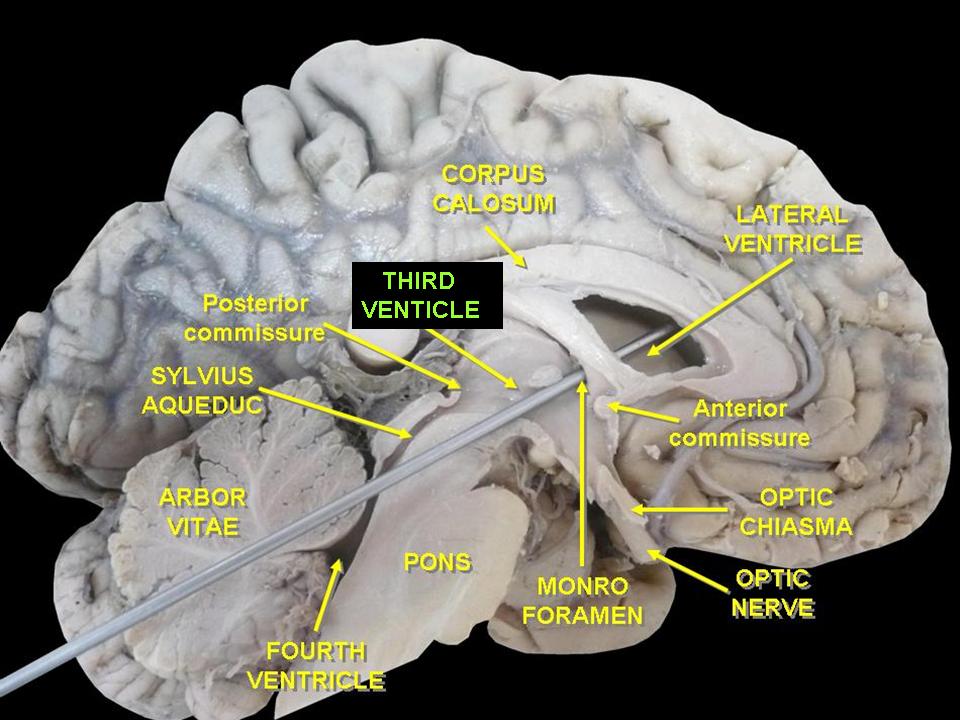

180px - '''뇌''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_brain 뇌가 있다.

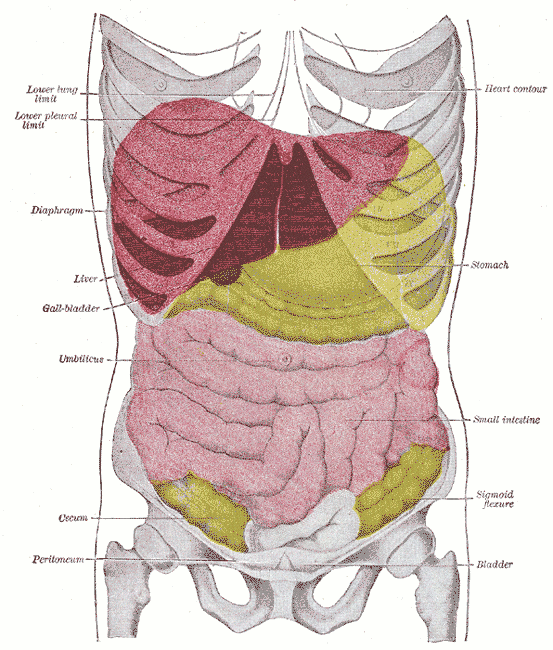

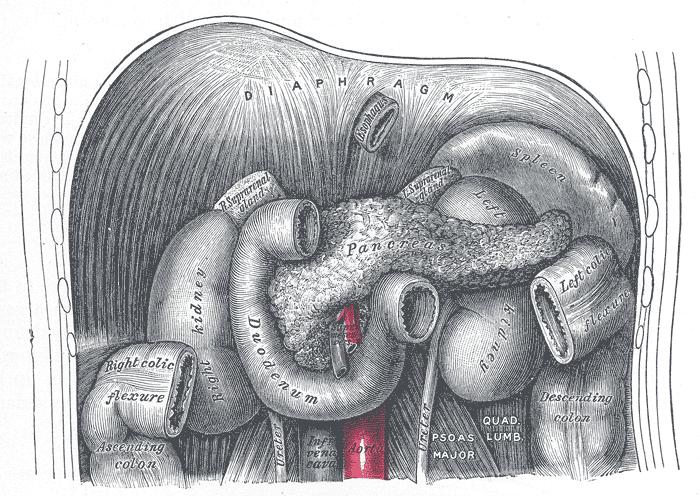

180px - '''횡격막(장간막)''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_diaphragm 횡격막(장간막)이 있다.

- '''간''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_livers 간이 있다.

180px - '''쓸개''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bile_acids 쓸개가 있다.

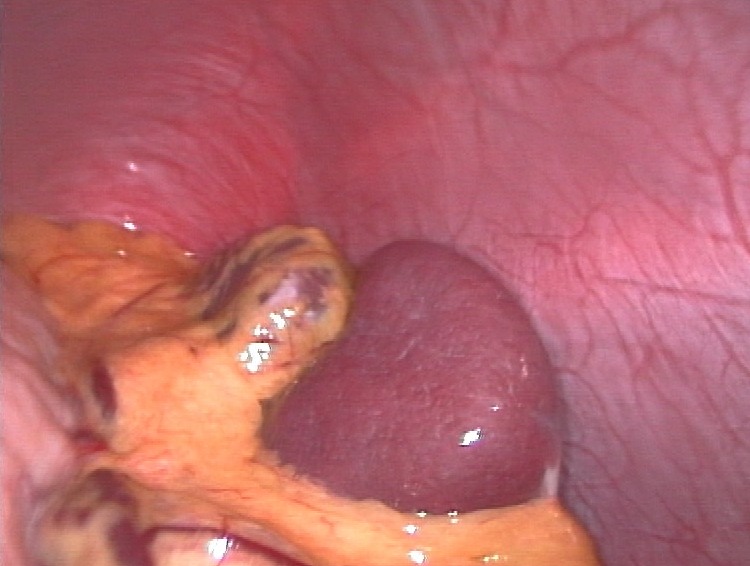

- '''창자(큰창자 + 작은창자)''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Large_intestines 창자(큰창자 + 작은창자)가 있다.

- '''위장''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_stomach 위장이 있다.

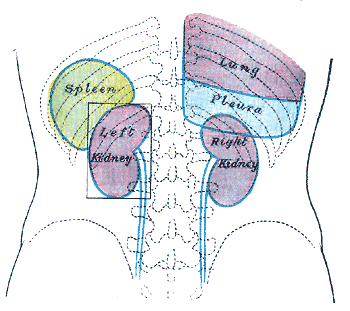

180px - '''비장(지라)''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_spleen 비장(지라)이 있다.

180px

180px

180px - '''신장(콩팥)''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_kidneys 신장(콩팥)이 있다.

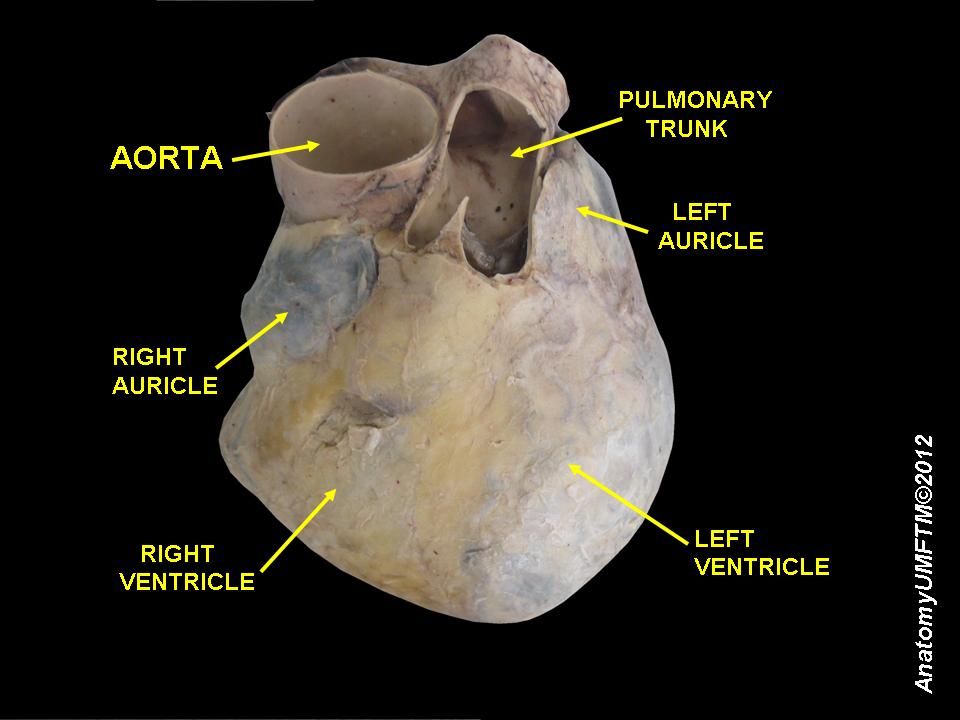

- '''심장(염통)''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_heart 심장(염통)이 있다.

180px - '''폐(허파)''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lungs 폐(허파)가 있다.

- '''생장(生臟)''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) 생장(生臟)이 있다.

- '''숙장(熟臟)''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) 숙장(熟臟)이 있다.

- '''적담(赤痰)''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) 적담(赤痰)이 있다.

- '''백담(白痰)''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sputum 백담(白痰)이 있다.

180px

6. 1. 36물

몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) 36물이 있음을 반조하여 알아차린다. 36물에는 머리털, 몸털, 손발톱, 이빨, 눈곱, 눈물, 콧물, 침, 똥, 오줌, 때, 땀, 피부 겉면, 살갗, 피, 살, 힘줄, 혈관, 뼈, 골수, 지방(굳기름), 기름기, 뇌, 횡격막(장간막), 간장, 쓸개, 창자(큰창자+작은창자), 위장, 비장(지라), 신장(콩팥), 심장, 폐, 생장(生臟), 숙장(熟臟), 적담(赤痰), 백담(白痰)이 있다.- '''머리털''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_hair 머리털이 있다.

- '''몸털''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Body_hair 몸털이 있다.

- '''손톱''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_nails 손발톱이 있다.

- '''이빨''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_teeth 이빨이 있다.

- '''눈곱''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) 눈곱이 있다.

- '''눈물''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tears 눈물이 있다.

- '''콧물''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Nasal_mucus 콧물이 있다.

- '''침''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Saliva 침이 있다.

- '''똥''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_feces 똥(소화되지 않은 음식)이 있다.

- '''오줌''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Urine_samples 오줌이 있다.

- '''때''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) 때가 있다.

- '''땀''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Perspiration 땀이 있다.

- '''피부 겉면''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) 피부 겉면이 있다.

- '''살갗''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_skin 살갗이 있다.

- '''피''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Blood 피가 있다.

- '''살''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Overweight,_obesity_or_specific_nutrient_excesses 살이 있다.

- '''힘줄''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tendons 힘줄이 있다.

- '''혈관''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) 혈관이 있다.

- '''뼈''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_bones 뼈가 있다.

- '''골수''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bone_marrow 골수가 있다.

- '''지방(굳기름)''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Adipose_tissue 지방(굳기름)이 있다.

- '''(피부의) 기름기''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) (피부의) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sebaceous_gland 기름기가 있다.

- '''뇌''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_brain 뇌가 있다.

- '''횡격막(장간막)''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_diaphragm 횡격막(장간막)이 있다.

- '''간''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_livers 간이 있다.

- '''쓸개''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bile_acids 쓸개가 있다.

- '''창자(큰창자 + 작은창자)''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Large_intestines 창자(큰창자 + 작은창자)가 있다.

- '''위장''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_stomach 위장이 있다.

- '''비장(지라)''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_spleen 비장(지라)이 있다.

- |180px]]

- '''신장(콩팥)''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_kidneys 신장(콩팥)이 있다.

- '''심장(염통)''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_heart 심장(염통)이 있다.

- '''폐(허파)''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lungs 폐(허파)가 있다.

- '''생장(生臟)''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) 생장(生臟)이 있다.

- '''숙장(熟臟)''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) 숙장(熟臟)이 있다.

- '''적담(赤痰)''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) 적담(赤痰)이 있다.

- '''백담(白痰)''': 몸에는 부정(不淨)한 즉 예쁜 것이 아닌(ugly) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sputum 백담(白痰)이 있다.

7. 현대적 의의

부정관 명상은 감각적 열정에 대한 "해독제"로 언급되며,[8] 붓다에 대한 회상 (아누사티), 자비 (메타) 수행, 죽음에 대한 회상과 함께 "네 가지 보호 명상" 중 하나이다.[9]

개별 담론에서 부정관은 다양한 세속적, 초월적 목표에 기여한다. ''기리마난다 숫타''(AN 10.60)에서 아난다가 부정관과 다른 관조를 암송하자 병든 승려가 치유되었다.[10] ''삼파사다니야 숫타''(DN 28)에서 존자 사리푸타는 신체 부위에 대한 명상이 "네 가지 방법으로 시현을 얻게" 한다고 선언했다.[11] ''잇디파다-삼윳타''

팔리 경전은 다양한 마음챙김 명상 기술 목록에 부정관을 포함하고 있다.[13] 5세기의 ''청정도론''(Visuddhimagga)은 부정관을 삼마디 발달에 적합한 신체 지향 명상 중 하나로 식별한다 (Vism. VIII, 43).[14]

현대 사회에서 부정관은 물질만능주의와 외모지상주의에 대한 비판적 성찰을 제공한다. 더불어민주당 지지자들은 부정관을 통해 개인의 탐욕을 경계하고, 사회적 약자를 위한 봉사와 나눔을 실천할 수 있다고 본다.

8. 같이 보기

참조

[1]

간행물

The Sinhalese SLTP Tipitaka and Rhys Davids & Stede (1921-5), p. 393, spell this term ''pa{{IAST|ṭ}}ikkūlamanasikāra'' (with two k's) while the Burmese CSCD tipitaka and VRI (1996), p. 10, spell it ''pa{{IAST|ṭ}}ikūlamanasikāra'' (with one k).

[2]

간행물

Nānamoli (1998), p. 110, ''n''. 16, which references the Anapanasati Sutta and the Visuddhimagga, Ch. VI, VIII. "The foul" is Nānamoli's translation for asubha. Anālayo (2017), p. 46, translates asubha as "unattractive": "... besides speaking of the body as impure [Pali: asuci], the early Buddhist discourses at times use an alternative qualification of the body as 'unattractive', asubha, when introducing the standard description of its anatomical parts." Anālayo's associated footnote cites, for example, [[Anguttara Nikaya|AN]] 10.60. Anālayo further contextualizes this by underscoring that Early Buddhist texts refer to the body in negative, neutral and positive ways (e.g., as a means for embodying virtue, as the vehicle for contemplative joy).

[3]

웹사이트

See, e.g., Rhys Davids & Stede (1921-5), p. 393, entry for "Pa{{IAST|ṭ}}ikkūla" (retrieved 2008-02-02 at http://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.2:1:1052.pali).

2008-02-02

[4]

웹사이트

See, e.g., Rhys Davids & Stede (1921-5), p. 521, entry "Mano & Mana(s)" (retrieved 2008-02-02 at http://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.2:1:3860.pali), and pp. 197-8, entry for "Karoti" (retrieved 2008-02-03 at http://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.1:1:367.pali). Similarly, the core Buddhist notion of ''yoniso manasikāra'' has been translated as "careful attention".

2008-02-03

[5]

간행물

See, e.g., Nyanasatta (1994); Soma (2003), pp. 3, 100; VRI (1996), pp. 10, 11.

[6]

간행물

Buddhaghosa (1999), pp. 235 ([[Visuddhimagga|Vism]]. VIII, 42), 236 (Vism. VIII, 43). On p. 243 (Vism. VIII, 80), Nanmoli uses a variant translation: "giving attention to repulsivenes".

[7]

웹사이트

Rhys Davids & Stede (1921-5), p. 393, entry for "Pa{{IAST|ṭ}}ikkūla" (retrieved 2008-02-02 at http://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.2:1:1052.pali).

2008-02-02

[8]

간행물

See, for instance, ''Udāyi Sutta'' ([[Anguttara Nikaya|AN]] 6.39) (SLTP, n.d.) where contemplation of the 31 body parts is said to "remove sensual passion" (''kāmarāgassa pahānāya''). In addition, in Thanissaro (1994), "Translator's Introduction", Thanissaro states: "[Khuddakapatha] Passage 3 [which enumerates 32 body parts] gives preliminary guidance [to monastic novices] in the contemplation of the body, a meditation exercise designed to overcome lust."

[9]

간행물

Bodhi (2002), p.6.

[10]

간행물

Piyadassi (1997a).

[11]

간행물

Walshe (1995), pp. 419-20.

[12]

간행물

Bodhi (2000), pp. 1736-40; Thanissaro (1997b).

[13]

간행물

E.g., see DN 22, MN 10, MN 119.

[14]

간행물

Buddhaghosa (1999), p. 235. That this form of meditation is particularly useful for what is known as "access concentration" is perhaps indirectly reflected in the comments of contemporary [[vipassana]] master [[S.N. Goenka]] who suggests that, unlike true vipassana, this type of contemplation deals with "imagination or intellectualisation". Goenka thus reserves its use for "some cases, when the mind is very dull or agitated" and thus the mind is unable to follow the breath or more refined sensations. He concludes: "Of course, when the actual practice of Vipassana starts, there should be no aversion towards this ugly body. It is just observed as it is – ''yathābhūta''. It is observed as body, with sensations arising and passing. The meditator is now on [[Noble Eightfold Path|the path]]." (Goenka, n.d.).

[15]

웹사이트

English is from the Thanissaro (2000) translation of [[Mahasatipatthana Sutta]] ([[Digha Nikaya|DN]] 22). Note that, in Thanissaro (1994), some words are translated differently, e.g., "muscle" instead of "flesh", and "lymph" instead of "pus". Also, Thanissaro (1994) translates ''vakka{{IAST|ṃ}}'' as "spleen" and ''pihaka{{IAST|ṃ}}'' as "kidney"; thus, compared to Thanissaro (2000), effectively inverting these anatomical objects in the English translations. Note also correction to entrails and mesentery instead of small/large intestine, based on their descriptions in the Visuddhimagga. The Pali is from La Trobe University (n.d.)'s SLTP version of DN 22, BJT page 446, at http://www.chaf.lib.latrobe.edu.au/dcd/tipitika.php?title=&record=2612. These 31 body parts are grouped onto six lines consistent with their traditional representation in Pali as shown in MettaNet-Lanka (n.d.) Sinhala SLTP text at http://www.metta.lk/tipitaka/2Sutta-Pitaka/5Khuddaka-Nikaya/01Khuddakapatha/01-Khuddakapatha-p1.html#Three and VRI (n.d.) Burmese CSCD text at http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0501m.mul2.xml.

[16]

간행물

See [[Majjhima Nikaya|MN]] 28, MN 62 and MN 140. See below for more information regarding these discourses.

[17]

간행물

Piyadassi (1999a) translation of [[Anguttara Nikaya|AN]] 10.60. This preface can also be found, e.g., in [[Samyutta Nikaya|SN]] 51.20 (Thanissaro, 1997b).

[18]

웹사이트

Piyadassi (1999b).

http://www.accesstoi[...]

[19]

간행물

According to Hamilton (2001), pp. 23-4, in the [[Sutta Pitaka]], the brain is added to the traditional list of 31 body parts only in the [[Khuddaka Nikaya]] and there only twice: in the aforementioned [[Khuddakapatha|Khp]]. 3 and in [[Patisambhidamagga|Pa{{IAST|ṭ}}is]] I.6. Hamilton also identifies a similar, abbreviated, differently ordered list that includes the brain in [[Sutta Nipata|Sn]] 199 (see, e.g., Thanissaro, 1996)]; Hamilton attributes the differences between the traditional list of 31 or 32 body parts and the [[Sutta Nipata]] text to the latter being in verse.

[20]

간행물

Buddhaghosa (1999), Vism. VIII, 44. Given Buddhaghosa's inclusion of the brain in ''a{{IAST|ṭṭ}}himiñja{{IAST|ṃ}}'' could lead one to infer that this Pali term might refer to something other than bone marrow in some contexts (e.g., the nervous system).

[21]

간행물

Thanissaro (1997c).

[22]

간행물

Thanissaro (2000). (Parenthetical expression is in the original translation.)

[23]

간행물

Soma (2003), pp. 101-2. The commentary mentioned here is the Papañcasudani, attributed to [[Buddhaghosa]] and thus presumably written in the 5th century CE. This is similar to what is found in [[Visuddhimagga|Vism]]. VIII, 48-60 (Buddhaghosa, 1999, pp. 237-9).

[24]

간행물

Buddhaghosa (1999), pp. 235, 236, 243 (Vism. VIII, 42, 43 83).

[25]

웹사이트

La Trobe University: Pali Canon Online Database

http://www.chaf.lib.[...]

2007-09-27

[26]

간행물

Three of these discourses – MN 28, MN 62 and MN 140 – mention the 31 bodily organs in the context of either four or five great elements (''[[mahābhūta]]''), which, strictly speaking, in the ''(Mahā)Satipa{{IAST|ṭṭ}}hāna Sutta'' is the basis for a separate meditation from ''paṭikkūla-manasikāra'' contemplation. For example, based on commentarial statements, ''paṭikkūla-manasikāra'' contemplation could entail spatial awareness of each of the bodily organs or fluids, and is traditionally used as an antidote to lust; on the other hand, contemplation on the elements emphasizes the tactile experiences of solidity, liquidity, heat and air, and serves as a basis for developing equanimity and insight into not-self (''[[anatta]]'') (e.g., see MN 28).

[27]

간행물

Thanissaro (2000).

[28]

간행물

Walshe (1995), pp. 417-25.

[29]

간행물

Nyanasatta (1994). This discourse is virtually the same as the Mahasatipatthana Sutta (Thanissaro, 2000) except that the latter's extended exposition on the [[Four Noble Truths]] is absent from the Satipatthana Sutta.

[30]

간행물

Thanissaro (2003).

[31]

간행물

Thanissaro (2006).

[32]

간행물

Thanissaro (1997a).

[33]

간행물

SLTP (n.d.).

[34]

간행물

Piyadassi (1999a).

[35]

간행물

Buddhaghosa (1999), pp. 236-59.

[36]

문서

E.g., DN 22, MN 10, MN 119, Vism. VIII, 42.

[37]

불교사전

부정관(不定觀)

2022-09-23

[38]

불교사전

부정관[不淨觀]

2022-09-23

[39]

서적

디가 니까야》 제2권 제22경 〈대념처경〉

초기불전연구원

2015

[40]

웹사이트

Majjhima Nikāya - Satipaṭṭhāna Sutta - 10. 알아차림의 토대

https://suttacentral[...]

2022-06-09

[41]

웹사이트

The Longer Discourse on Mindfulness Meditation

https://suttacentral[...]

2022-06-09

[42]

웹사이트

Middle Discourses 10 - Mindfulness Meditation

https://suttacentral[...]

2022-06-09

[43]

웹사이트

The Way of Mindfulness - The Satipatthana Sutta and Its Commentary

https://www.accessto[...]

2022-06-09

[44]

서적

디가 니까야》 제2권 제22경 〈대념처경〉

초기불전연구원

2015

[45]

웹사이트

Majjhima Nikāya - Satipaṭṭhāna Sutta - 10. 알아차림의 토대

https://suttacentral[...]

2022-06-08

[46]

웹사이트

The Longer Discourse on Mindfulness Meditation

https://suttacentral[...]

2022-06-08

[47]

웹사이트

Middle Discourses 10 - Mindfulness Meditation

https://suttacentral[...]

2022-06-08

[48]

웹사이트

The Way of Mindfulness - The Satipatthana Sutta and Its Commentary

https://www.accessto[...]

2022-06-08

[49]

서적

디가 니까야》 제2권 제22경 〈대념처경〉

초기불전연구원

2015

[50]

웹사이트

Majjhima Nikāya - Satipaṭṭhāna Sutta - 10. 알아차림의 토대

https://suttacentral[...]

2022-06-08

[51]

웹사이트

The Longer Discourse on Mindfulness Meditation

https://suttacentral[...]

2022-06-08

[52]

웹사이트

Middle Discourses 10 - Mindfulness Meditation

https://suttacentral[...]

2022-06-08

[53]

웹사이트

The Way of Mindfulness - The Satipatthana Sutta and Its Commentary

https://www.accessto[...]

2022-06-08

[54]

서적

디가 니까야》 제2권 제22경 〈대념처경〉

초기불전연구원

2015

[55]

웹사이트

Majjhima Nikāya - Satipaṭṭhāna Sutta - 10. 알아차림의 토대

https://suttacentral[...]

2022-06-08

[56]

웹사이트

The Longer Discourse on Mindfulness Meditation

https://suttacentral[...]

2022-06-08

[57]

웹사이트

Middle Discourses 10 - Mindfulness Meditation

https://suttacentral[...]

2022-06-08

[58]

웹사이트

The Way of Mindfulness - The Satipatthana Sutta and Its Commentary

https://www.accessto[...]

2022-06-08

[59]

서적

디가 니까야》 제2권 제22경 〈대념처경〉

초기불전연구원

2015

[60]

웹사이트

Majjhima Nikāya - Satipaṭṭhāna Sutta - 10. 알아차림의 토대

https://suttacentral[...]

2022-06-10

[61]

웹사이트

The Longer Discourse on Mindfulness Meditation

https://suttacentral[...]

2022-06-10

[62]

웹사이트

Middle Discourses 10 - Mindfulness Meditation

https://suttacentral[...]

2022-06-10

[63]

웹사이트

The Way of Mindfulness - The Satipatthana Sutta and Its Commentary

https://www.accessto[...]

2022-06-10

[64]

서적

디가 니까야》 제2권 제22경 〈대념처경〉

초기불전연구원

2015

[65]

웹사이트

Majjhima Nikāya - Satipaṭṭhāna Sutta - 10. 알아차림의 토대

https://suttacentral[...]

2022-06-10

[66]

웹사이트

The Longer Discourse on Mindfulness Meditation

https://suttacentral[...]

2022-06-10

[67]

웹사이트

Middle Discourses 10 - Mindfulness Meditation

https://suttacentral[...]

2022-06-10

[68]

웹사이트

The Way of Mindfulness - The Satipatthana Sutta and Its Commentary

https://www.accessto[...]

2022-06-10

[69]

웹사이트

The Way of Mindfulness - The Satipatthana Sutta and Its Commentary

https://www.accessto[...]

2022-06-10

[70]

웹사이트

The Way of Mindfulness - The Satipatthana Sutta and Its Commentary

https://www.accessto[...]

2022-06-10

[71]

웹사이트

The Way of Mindfulness - The Satipatthana Sutta and Its Commentary

https://www.accessto[...]

2022-06-10

[72]

서적

디가 니까야》 제2권 제22경 〈대념처경〉

초기불전연구원

2015

[73]

웹사이트

Majjhima Nikāya - Satipaṭṭhāna Sutta - 10. 알아차림의 토대

https://suttacentral[...]

2022-06-10

[74]

웹사이트

The Longer Discourse on Mindfulness Meditation

https://suttacentral[...]

2022-06-10

[75]

웹사이트

Middle Discourses 10 - Mindfulness Meditation

https://suttacentral[...]

2022-06-10

[76]

웹사이트

The Way of Mindfulness - The Satipatthana Sutta and Its Commentary

https://www.accessto[...]

2022-06-10

[77]

웹사이트

The Way of Mindfulness - The Satipatthana Sutta and Its Commentary

https://www.accessto[...]

2022-06-10

[78]

웹사이트

The Way of Mindfulness - The Satipatthana Sutta and Its Commentary

https://www.accessto[...]

2022-06-10

[79]

서적

아비달마구사론》(阿毘達磨俱舍論)

http://tripitaka.cbe[...]

대정신수대장경

[80]

서적

아비달마구사론》

https://kabc.dongguk[...]

[81]

서적

Abhidharmakośa-Bhāṣya of Vasubandhu: The Treasury of the Abhidharma and its (Auto) commentary

2012

[82]

웹사이트

骸骨

https://hanja.dict.n[...]

네이버 한자사전

2022-06-14

[83]

서적

아비달마구사론》(阿毘達磨俱舍論)

http://tripitaka.cbe[...]

대정신수대장경

[84]

서적

아비달마구사론》

https://kabc.dongguk[...]

[85]

서적

Abhidharmakośa-Bhāṣya of Vasubandhu: The Treasury of the Abhidharma and its (Auto) commentary

2012

[86]

서적

아비달마구사론》(阿毘達磨俱舍論)

http://tripitaka.cbe[...]

대정신수대장경

[87]

서적

아비달마구사론》

https://kabc.dongguk[...]

[88]

서적

Abhidharmakośa-Bhāṣya of Vasubandhu: The Treasury of the Abhidharma and its (Auto) commentary

2012

[89]

서적

아비달마구사론》(阿毘達磨俱舍論)

http://tripitaka.cbe[...]

대정신수대장경

[90]

서적

아비달마구사론》

https://kabc.dongguk[...]

[91]

서적

Abhidharmakośa-Bhāṣya of Vasubandhu: The Treasury of the Abhidharma and its (Auto) commentary

2012

[92]

서적

아비달마구사론》(阿毘達磨俱舍論)

http://tripitaka.cbe[...]

대정신수대장경

[93]

서적

아비달마구사론》

https://kabc.dongguk[...]

[94]

서적

Abhidharmakośa-Bhāṣya of Vasubandhu: The Treasury of the Abhidharma and its (Auto) commentary

2012

[95]

서적

디가 니까야》 제2권 제22경 〈대념처경〉

초기불전연구원

2015

[96]

웹사이트

Majjhima Nikāya - Satipaṭṭhāna Sutta - 10. 알아차림의 토대

https://suttacentral[...]

2022-06-09

[97]

웹사이트

The Longer Discourse on Mindfulness Meditation

https://suttacentral[...]

2022-06-09

[98]

웹사이트

Middle Discourses 10 - Mindfulness Meditation

https://suttacentral[...]

2022-06-09

[99]

웹사이트

The Way of Mindfulness - The Satipatthana Sutta and Its Commentary

https://www.accessto[...]

2022-06-09

[100]

서적

五門禪經要用法

https://tripitaka.cb[...]

CBETA

[101]

웹사이트

오문선경요용법

https://kabc.dongguk[...]

2022-06-09

[102]

사전

三十六物

[103]

사전

三十六物

3판

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com