응급의료체계

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

응급의료체계는 응급 환자에게 적절한 의료 서비스를 제공하기 위한 시스템을 의미하며, 역사적으로 18세기 나폴레옹 시대에 군의관 도미니크장 라레가 구급차를 도입하면서 시작되었다. 미국은 남북 전쟁을 겪으며 응급의료의 중요성을 인식하고, 한국은 1970년대 이후 119 구급대 창설, 응급의료 관련 법률 제정 등을 통해 응급의료체계를 구축했다. 응급의료체계는 교육 및 훈련, 정보 통신 체계, 병원 전 이송 기관, 응급의료기관, 전문응급의료시설 등 다양한 구성 요소로 이루어져 있으며, 병원 전 단계와 병원 단계로 구분된다. 한국의 응급의료체계는 119 구급대를 중심으로 운영되며, 응급구조사, 구급차, 의료지도 등이 중요한 역할을 한다. 통신 체계는 환자 정보 공유와 적절한 이송을 위해 중요하며, 한국은 환자 중증도에 따른 출동 체계 개선이 과제로 남아 있다.

아프거나 다친 사람에게 의료를 제공하려는 시도는 고대 로마 시대에도 있었으나, 현대적인 응급의료체계는 나폴레옹의 군의관 도미니크장 라레에 의해 처음 도입된 것으로 평가받는다.[1] 라레는 구급차를 체계적으로 운영하고 중증도 분류(triage)를 최초로 도입하여, 전쟁터에서 부상병을 구급차로 이송하는 데 15분밖에 걸리지 않았다고 한다.[2] 이러한 효율적인 구급 체계는 군의 사기를 높이는 데 크게 기여했고, 점차 다른 군대로 확산되었다.

응급의료체계는 교육 및 훈련, 정보 통신 체계, 병원 전 단계 및 병원 단계, 출동 체계, 질 관리, 재난 대비 계획 등 다양한 요소로 구성된다.[10]

2. 역사

2. 1. 해외의 응급의료

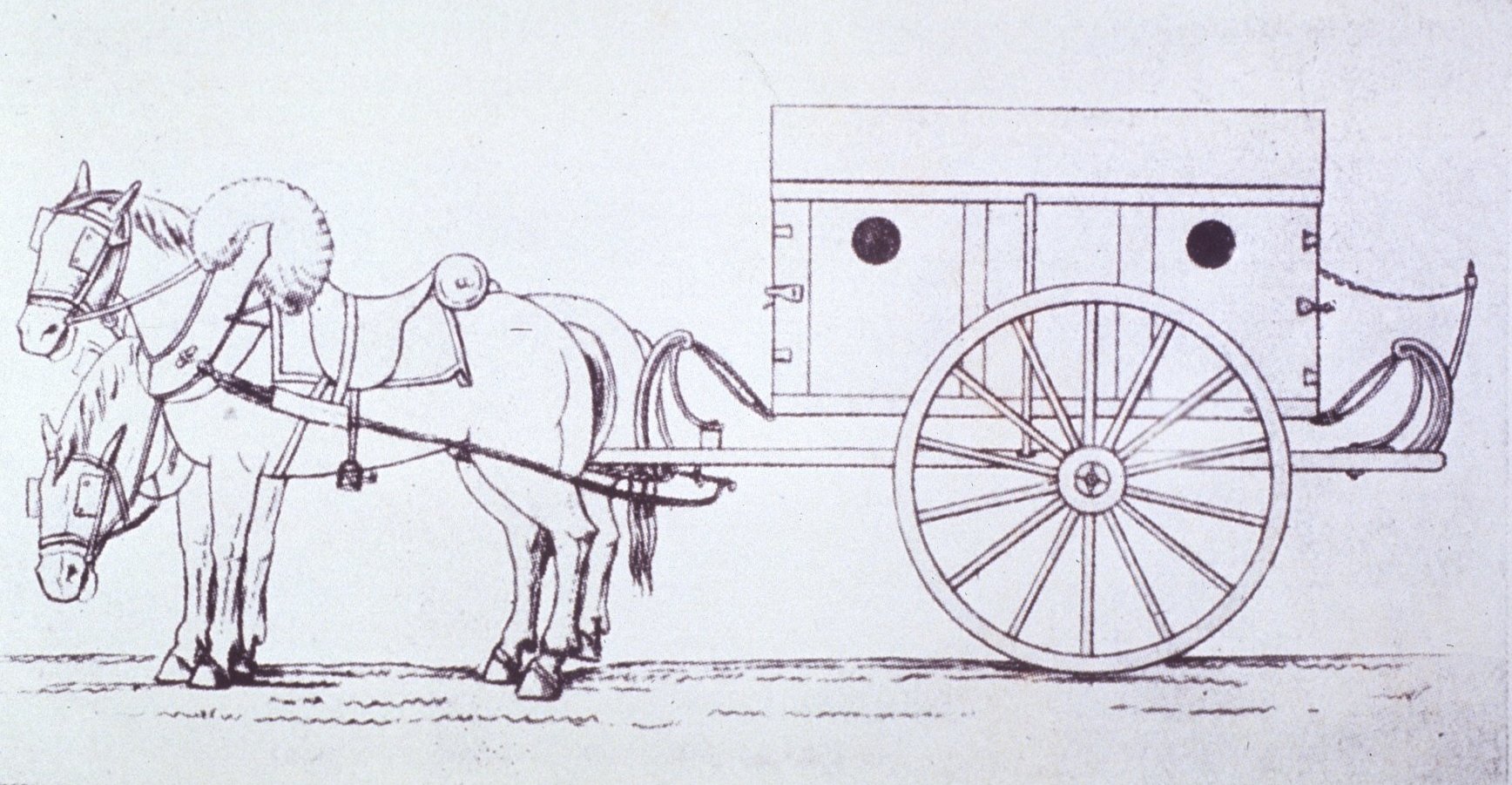

아프거나 다친 사람에게 의료를 가져다 주겠다는 발상은 고대 로마에서도 있었으나, 현대적인 개념의 응급의료체계는 나폴레옹의 군의관 도미니크장 라레가 최초로 도입한 것으로 본다[1]. 라레는 구급차를 체계적으로 운영하였고 중증도 분류(triage) 또한 최초로 도입하였는데, 전쟁터에서 부상당한 군인을 구급차로 데려오는데 15분 밖에 걸리지 않았다고 한다[2]. 효과적인 구급 체계는 군대의 사기 진작에 큰 역할을 하였고 점차 다른 군대에도 확산되었다.

이런 방식은 미국 남북전쟁에도 도입되었고 또한 민간의 응급의료에도 영향을 주었다[3]. 미국의 응급의료체계가 본격적으로 발전한 것은 1960년대부터이다. 당시 미국에서는 응급환자의 이송이 주로 장의 차량에 의해 이루어졌는데, 사람이 누울 수 있을만한 이송 수단이 장의차 이외에는 마땅치 않았기 때문이다[1]. 그러나 교통사고 환자가 월남전 부상자보다 치료 결과가 나쁘다는 보고서와 함께 열악한 응급의료 현실을 지적한 백서[4]가 출간되면서 본격적인 응급의료체계를 수립하는 계기가 되었다.

2. 2. 한국의 응급의료

한국은 1960~70년대까지만 해도 응급환자들이 현장에서 제대로 된 응급조치를 받지 못하고, 위중한 상태로 여러 병원을 전전하다 사망하는 사건이 빈번했다.[5] 1979년 대한의학협회에서 "야간응급환자 이송센터"를 운영하여 전화 신고를 받고 구급차를 출동시켜 환자를 치료 가능한 병원으로 이송하는 시스템을 갖추어 진일보한 면이 있었다.[5] 1982년에는 119 구급대가 창설되면서 공공 서비스로서의 구급 출동이 본격적으로 시작되었다.[6]

1991년 응급의료시행규칙이 제정되면서 응급환자정보센터, 응급의료센터, 응급의료지정병원 등을 도입하여 기본적인 응급의료체계가 도입되었다. 1994년 응급의료에 관한 법률이 제정되면서 본격적인 응급의료체계의 기틀이 마련되어 1995년 응급구조사가 공식적으로 배출되기 시작하였고, 1996년 첫번째 응급의학과 전문의 시험이 치러졌으며, 2000년 현재와 같은 응급의료기관 체계가 수립되었다.

1990년대에는 아시아나항공 733편 추락 사고, 성수대교 붕괴 사고, 대구 지하철 가스 폭발 사고 등 대형 사고들이 연이어 발생하면서, 응급구조 및 이송 체계가 원시적 수준에 머물러 있다는 지적이 반복되었다. 특히 1993년 아시아나항공 733편 추락 사고에서는 척추 부상을 입은 승객이 별다른 보호 장치 없이 헬기에 매달려 구조되는 모습이 방영되면서 당시 열악한 응급의료 수준이 드러나 논란이 되었다.[7]

1995년 삼풍백화점 붕괴 사고는 한국 응급의료체계의 문제점을 극명하게 보여준 사건이었다. 당시 현장 지휘 체계 부재로 자발적으로 모여든 시민, 의료진 등이 조직적으로 활동하지 못했고, 경찰, 구급대, 민간 구조대가 뒤엉켜 혼란을 야기했다.[8] 선진국에서는 이미 일반화된 현장에서의 중증도 분류(triage)도 제대로 이루어지지 않았다.[9]

사고 초기 강남성모병원에는 수많은 환자가 몰려 응급진료 한계를 초과한 반면, 병상을 비워 놓고 대기하던 서울대학교병원에는 환자가 후송되지 않았다. 강남성모병원으로 이송된 위중한 환자들은 다시 다른 병원으로 재이송되어야 했고, 이 과정에서 환자 생명에 직결될 수 있는 시간을 허비해야 했다. 당시 대한외상학회 왕순주 총무는 "재난의료체계의 기본인 통신 체계, 현장처치 체계, 이송 체계에 구멍이 뚫려 있음을 명백히 보여준 사건이다"라고 말했다.[9]

삼풍백화점 붕괴 사고는 응급의학이 전문 진료과목으로 인정되는데 결정적 계기가 되었다.

3. 구성 요소

3. 1. 병원 전 단계

병원 전 단계는 응급 환자가 발생한 현장에서 병원에 도착하기 전까지 이루어지는 응급처치 및 이송 과정을 말한다. 여기에는 응급구조사에 의한 응급처치, 구급차 등의 이송 수단과 장비 운영, 의료지도 등이 포함된다.[10]

3. 1. 1. 이송

대한민국의 응급 환자 이송 체계는 119 구급대가 제공하는 공공 서비스를 중심으로 이루어진다. 119 구급대는 심폐소생술과 자동 제세동기 적용 등 기본적인 응급처치를 제공하지만, 약물 투여나 침습적인 처치는 하지 않는다. 이러한 기본 응급처치만으로는 응급환자의 생존율이 낮다고 알려져 있다[10]. 선진국에서는 보다 전문적인 응급처치를 제공하거나, 기본 응급처치와 전문 응급처치 체계를 병행하기도 한다.

3. 1. 2. 응급구조사

한국의 구급차에는 응급구조사가 탑승하도록 되어 있다. 응급구조사에 의한 이송 중 응급처치는 응급환자의 생존율에 가장 큰 영향을 미친다.[10]

3. 1. 3. 구급차

한국에서 구급차는 일반 구급차와 특수 구급차로 나뉜다.[10] 한국의 구급차는 선진국과 비교했을 때 좀 더 전문적인 응급처치 장비와 약품은 구비되어 있지 않다.

3. 1. 4. 의료지도

의료지도란 응급의료종사자와 응급의료체계를 통해 적절한 응급의료를 제공하기 위해 의사 혹은 응급의료 전문 의료인이 하는 활동 전반을 말한다. 의료지도는 직접 의료지도와 간접 의료지도로 나눌 수 있다. 직접 의료지도는 응급의료종사자가 미리 마련된 응급처치 지침에서 벗어난 행위를 하고자 할 때 지도의사와 직접 연락하여 의학적 처방이나 지시를 받는 것을 말한다. 간접 의료지도는 응급의료종사자와 응급의료체계를 유지하고 향상시키기 위한 교육, 평가, 연구, 행정 등을 아울러 말하는 것이다.[10]

3. 2. 병원 단계

병원 단계는 응급실을 중심으로 이루어지는 응급 환자 진료, 입원, 수술, 병원 간 전원 등을 포함한다. 이를 위해 응급환자 진료를 위한 인력 및 시설 운영, 입원이나 응급수술을 위한 자원 확보, 병원 간 이송 체계 수립 등이 필요하다.

3. 2. 1. 응급실

응급실은 병원 단계의 관문이다. 기본적으로 24시간 응급 환자를 진료할 수 있는 인력과 시설을 갖추어야 하며 중증도 분류실, 소생실 등 응급 진료에 적합한 구조로 설계되어 있어야 한다. 국가에서는 응급실의 규모와 지역별 상황을 고려하여 지역별 혹은 권역별 응급의료기관을 지정하고 각 응급의료기관의 수준에 맞는 계층화된 응급의료 서비스를 제공하도록 하는 것이 보통이다. 응급의료기관은 해당 단계별 수준에 맞는 인력과 시설 기준을 만족시켜야 한다[10].

3. 2. 2. 전원

해당 응급의료기관의 능력으로 적절한 의료를 제공하기 어렵다고 판단될 때는 진료 가능한 병원으로 응급환자를 전원하여야 한다. 응급환자 전원 시에는 안전한 이송에 필요한 인력 및 장비를 제공하고, 이송받는 의료기관에 수용 가능 여부를 확인하며, 필요한 의무기록을 제공하여야 한다[10]. 한국에서는 이와 같은 사항이 법령으로 규정되어 있다.

4. 통신과 출동 체계

응급의료체계에서 통신 체계는 현장과 병원을 연결하여 환자 정보를 공유하고, 가장 적절한 병원으로 이송하는 등 적절한 대응을 하기 위한 핵심적인 부분이다.[10] 주요 선진국들은 환자의 중증도에 따라 더 전문적인 인력과 장비를 갖춘 구급차를 출동시키는 체계를 갖추고 있다. 그러나 한국에서는 경증 환자와 중증 환자를 구별하는 특별한 출동 지침이 없다.[10]

5. 한국 응급의료체계의 현황과 과제

한국의 1960~70년대 신문 기사를 보면, 응급환자들이 현장에서 적절한 응급처치를 받지 못하고, 위중한 상태로 여러 병원을 전전하다 사망하는 사건이 끊이지 않았음을 알 수 있다.[5] 1979년 대한의학협회에서 "야간응급환자 이송센터"를 운영하여, 각급 병원 병실이나 의료진 현황을 미리 파악하고 전화 신고를 받으면 구급차를 출동시켜 환자를 치료 가능한 병원으로 이송하는 시스템을 চালু했다.[5] 1982년에는 119구급대가 창설되면서 공공 서비스로서의 구급 출동이 본격화되었다.[6]

1991년 응급의료시행규칙 제정으로 응급환자정보센터, 응급의료센터, 응급의료지정병원 등을 도입해 기본적인 응급의료체계가 도입되었다. 1994년 응급의료에 관한 법률이 제정되면서 본격적인 응급의료체계의 기틀이 마련되었고, 1995년 응급구조사가 공식 배출되기 시작하였다. 1996년 첫 응급의학과 전문의 시험이 시행되었으며, 2000년 현재와 같은 응급의료기관 체계가 수립되었다.

한국 응급의료체계의 역사에서 1990년대 아시아나항공 733편 추락 사고, 삼풍백화점 붕괴 사고와 같은 대형 사고들은 중요한 전환점이 되었다.

참조

[1]

서적

Emergency medicine comprehensive study guide

Tintinalli

[2]

웹사이트

History of trauma

http://www.trauma.or[...]

2014-08-10

[3]

논문

The Formation of the Emergency Medical Services System

http://www.ncbi.nlm.[...]

2006-03

[4]

보고서

White Paper: Accidental Death and Disability, the Neglected Disease of Modern Society

http://www.nap.edu/o[...]

[5]

뉴스

의협 야간 구급 환자 신고 센터 지나친 의존 눈코 뜰새 없어

경향신문

1979-09-11

[6]

웹사이트

기록으로 만나는 대한민국:119 긴급 구조

http://theme.archive[...]

국가기록원

[7]

뉴스

93 그사건 그 사람

동아일보

1993-12-09

[8]

뉴스

부실-비리 합작 안전불감'백화점' 삼풍백화점 붕괴참사 취재기자 방담

한겨레 신문

1995-07-24

[9]

뉴스

후송 응급 조치 총체적 허점

경향신문

1995-07-05

[10]

서적

응급의학

군자출판사

2011

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com