화협옹주

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

화협옹주는 조선 영조와 영빈 이씨의 딸로, 1733년에 태어나 1752년에 홍역으로 사망했다. 1739년 화협옹주로 봉해졌으며, 1743년 신광수와 결혼했다. 영조는 딸이 아들이 아니라는 실망감으로 화협옹주를 냉대했지만, 사도세자는 누나인 화협옹주에게 각별한 애정을 보였다. 19세의 나이로 사망했으며, 2016년 남양주에서 묘가 발굴되어 영조가 직접 작성한 묘지석, 화장품, 청동 거울 등 유물이 출토되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 조선 영조의 자녀 - 화완옹주

화완옹주는 영조의 딸이자 소론 가문 정치달의 부인으로, 영조의 총애를 받았으나 사도세자와의 불화와 양자 정후겸의 정치 활동으로 정조 즉위 후 옹주 칭호를 삭탈당하고 유배를 갔다가 사면 후 파주에서 생을 마감하며 영조, 사도세자, 정조 시대 정치적 갈등과 관련된 삶을 살았다. - 조선 영조의 자녀 - 화유옹주

영조와 귀인 풍양 조씨의 딸인 화유옹주는 1753년 황인점과 혼인 후 정조의 기림을 받았으며, 그녀와 황인점의 묘는 경기도 부천시에 있다. - 1752년 사망 - 정상기

정상기는 조선 후기의 실학자이자 지리학자로, 이익의 제자로서 경세치용학파의 중심 인물이었으며, 정확한 측량법을 이용한 지도 제작과 조선 전역을 답사하여 제작한 팔도도로 조선 시대 지리학 발전에 기여했다. - 1752년 사망 - 쇼케이왕

쇼케이왕은 쇼에키왕의 아들이자 쇼보쿠왕의 아버지이며, 키코에오오기미 모씨 콘코를 어머니로, 키코에오오기미 바씨 진시쯔를 왕비로 두고 쇼씨 칸시쯔, 쇼씨 준세이, 쇼씨 쟈쿠쇼, 쇼보쿠왕, 쇼와(윤탄자왕자 쵸켄)를 가족으로 두었다. - 1733년 출생 - 조지프 프리스틀리

조지프 프리스틀리는 산소 발견, 전기 및 광학 연구 업적, 자유주의적 정치 사상과 유니테리언 신학으로 유명한 영국의 화학자, 신학자, 논리학자, 교육자, 정치 사상가이다. - 1733년 출생 - 스기타 겐파쿠

에도 시대의 의사이자 란학자인 스기타 겐파쿠는 마에노 료타쿠 등과 함께 일본 최초의 서양 해부학 번역서인 《해체신서》를 번역, 출판하여 일본 의학 발전에 크게 기여했다.

2. 생애

화협옹주는 1733년 영조와 후궁 영빈 이씨 사이에서 태어난 딸이다. 1739년 '화합'을 의미하는 화협옹주(和協翁主)로 봉해졌으며,[1] 1743년 신광수(申光綏)와 혼인하였다.[3][2]

아름다운 외모와 효심을 지녔다고 알려졌으나[4], 아버지 영조로부터는 아들이 아니라는 이유로 냉대를 받았다. 이는 영조의 총애를 받은 다른 자매들과는 대조적인 모습이었다. 반면, 비슷한 처지였던 남동생 사도세자와는 우애가 깊었다.[6]

1752년 홍역으로 인해 19세의 젊은 나이로 세상을 떠났다.[7][8] 그녀의 죽음에 사도세자는 크게 슬퍼했으며[8], 평소 그녀를 탐탁지 않게 여겼던 영조 역시 슬픔을 표했다고 전해진다.

슬하에 자녀를 두지 못해 사후 신광수의 친척인 신재선(申在善)을 양자로 들였다.

2. 1. 출생과 혼인

1733년 3월 7일, 영조와 후궁 영빈 이씨의 다섯째 딸로 태어났다. 당시 영빈 이씨가 이미 네 명의 옹주를 낳았기에 왕실에서는 아들의 탄생을 기대했으나 또다시 옹주가 태어나자 영조는 후사에 대한 근심을 나타냈다.[19] 당시 대신들은 영조가 실망할 것을 염려하여 위로의 말을 전하기도 했다.[19]1739년에는 '화합'을 의미하는 '''화협옹주'''(和協翁主)라는 작호를 받았다.[20][1] 화협옹주는 아름다운 외모를 가졌고 부모에게 효성이 지극했다고 알려졌으나, 아들이 아니라는 이유로 아버지 영조로부터는 냉대를 받았다.[4] 《한중록》에는 영조가 화협옹주가 자신과 같은 처소에 머무는 것을 꺼리고, 심지어 옹주의 처소 앞에서 귀를 씻은 물을 버리며 불길함을 표현했다는 기록이 있다.[5] 이는 영조의 총애를 받았던 언니 화평옹주나 동생 화완옹주와는 대조적인 모습이었다. 반면, 마찬가지로 아버지에게서 인정받지 못했던 동생 사도세자와는 각별한 우애를 나누며 사이가 좋았다.[6]

1743년, 옹주의 관례가 거행되었고, 같은 해 영의정을 지낸 신만의 아들인 영성위(永城尉) 신광수와 혼인하였다.[3][2] 당시 극심한 가뭄으로 영조는 혼례를 미루려 했으나, 신하들의 건의에 따라 검소하게 예식을 치렀다.[21] 그러나 영조는 사위인 신광수에게도 냉담하게 대했다고 전해진다.[5] 화협옹주는 슬하에 자녀를 두지 못했으며, 사후 신광수의 먼 친척인 신재선이 양자로 입적되었다.

2. 2. 옹주 시절

1733년 음력 3월 7일 영조와 후궁 영빈 이씨의 다섯째 딸로 태어났다. 1739년 '화합'을 의미하는 화협옹주(和協翁主)라는 공식 작위를 받았다.[1] 1743년 관례를 치렀고, 같은 해 영의정을 지낸 신만(申晩)[3]의 아들인 영성위(永城尉) 신광수(申光綏)[2]와 결혼했다.화협옹주는 아름다운 외모와 효심으로 알려졌으나[4], 아버지 영조는 아들이 아니라는 이유로 그녀를 탐탁지 않게 여겼다. 혜경궁 홍씨의 《한중록》에 따르면, 영조는 화협옹주를 가까이하지 않았으며 심지어 귀를 씻은 물을 옹주의 처소 방향으로 버리며 불길함을 씻어내려 했다고 한다.[22][5] 이러한 영조의 냉대는 남편 신광수에게까지 이어졌다.[24] 이는 언니 화평옹주나 동생 화완옹주가 아버지의 총애를 받은 것과는 대조적이었다.

반면, 아버지에게 비슷한 처우를 받았던 동복 오빠 사도세자와는 사이가 매우 돈독했다.[6] 사도세자는 영조가 귀 씻은 물을 버린 일과 관련하여 화협옹주를 볼 때마다 "우리 남매는 씻는 자비[23]로구나!"라며 서로의 처지를 위로하는 농담을 건네기도 했다고 한다.[24]

1750년 10월경 수도에 홍역이 크게 유행했을 때 화협옹주도 홍역에 걸렸다.[7] 사도세자는 옹주의 병간호에 정성을 다했으며, 끊임없이 사람을 보내 안부를 확인했다.[5] 그러나 1752년 음력 11월 27일, 결국 홍역을 이기지 못하고 19세의 나이로 세상을 떠났다.

화협옹주의 갑작스러운 죽음에 사도세자는 매우 슬퍼하며 그녀를 기리는 추도사를 남겼고[8], 평소 옹주를 박대했던 영조 역시 깊이 슬퍼했다고 전해진다. 화협옹주는 자녀를 두지 못했고, 남편 신광수의 먼 친척인 신재선(申在善)을 양자로 들였다. 신광수는 화협옹주 사후 원주 변씨에게서 아들 신재순(申在順)을 얻었으나, 이 아들이 사생아였는지 여부는 알려지지 않았다.

2. 3. 사망

1750년 10월경 수도에 홍역이 크게 유행했을 때, 화협옹주가 처음으로 홍역에 걸렸다.[7] 평소 누나와 사이가 좋았던 사도세자는 그녀에게 지극정성을 다했고, 병중에 있는 옹주에게 끊임없이 하인을 보내 안부를 물었다.[5]그러나 화협옹주는 1752년(영조 28년) 11월 27일, 만 19세의 나이로 홍역으로 인해 사망하였다.[25][8] 화협옹주의 죽음이 궁궐에 알려지자, 사도세자는 진심으로 슬퍼하며 그녀를 위한 추도사를 지었다.[8] 평소 옹주를 박대했던 영조 역시 그녀의 죽음을 깊이 슬퍼했다고 전해진다.[25]

영조는 화협옹주가 사망한 이후에도 그녀가 남긴 빚을 갚아주고, 옹주의 기일에는 직접 저택에 방문하기도 하였다. 화협옹주의 묘는 처음 양주 금곡면(경기도 남양주시 삼패동)에 마련되었으나, 1776년(영조 52년)에 이장되었다. 이때 영조는 예문관에 명하여 화협옹주를 위한 제문을 짓게 하였다.[26]

화협옹주는 자녀를 두지 못했으나, 남편 신광수(申光綏)의 먼 친척인 신재선(申在善)을 양자로 들였다. 신광수는 화협옹주 사후인 1755년 원주 변씨에게서 아들 신재순(申在順)을 얻었다.

3. 무덤 발굴

2015년 8월, 경기도 남양주시 삼패동에서 화협옹주와 남편 신광수가 처음 묻혔던 묘 터가 발견되었다.[9] 이 묘는 1970년대에 후손들에 의해 남양주시 진건읍으로 이장되었기 때문에, 원래 묘 터에서는 관의 흔적만 남아 있었다.[9] 당시 묘역 터 오른쪽에서는 '有明朝鲜和協翁主之墓寅坐'(유명조선화협옹주지묘인좌)라는 한자가 새겨진 석재가 발견되어 묘의 주인을 확인할 수 있었다.[9]

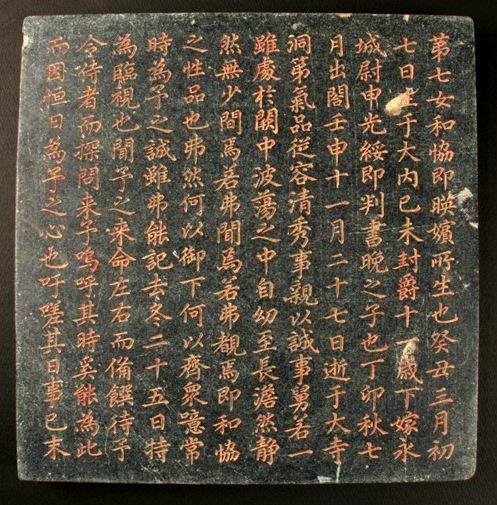

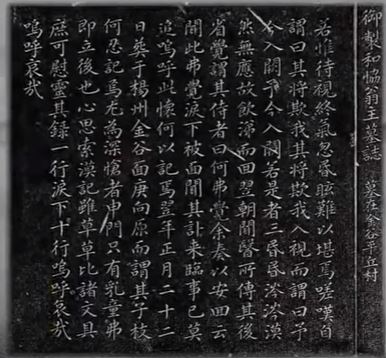

이후 2016년, 남양주시와 고려문화재연구원이 이 최초 매장지를 발굴하였다.[27] 발굴 과정에서 석함이 발견되었으며, 그 안에서는 영조가 직접 작성한 394자의 글이 새겨진 묘지석과 함께 옹주가 사용했던 것으로 보이는 백자 화장품 용기, 청동 거울, 나무 빗 등의 유물이 출토되었다.[27][9][17][18] 영조가 딸을 위해 직접 묘지문을 남긴 것은 매우 이례적인 일로 평가받는다.[10]

3. 1. 영조 어제 화협옹주 묘지명

영조는 화협옹주가 세상을 떠나자 직접 묘지명을 지어 슬픔을 표현했다. 이는 조선의 국왕이 옹주의 묘지명을 직접 지은 첫 번째 사례로 기록된다. 이후 영조는 사도세자와 영빈 이씨의 묘지명도 직접 작성했다.영조가 쓴 ''《어제화협옹주묘지(御製和協翁主墓誌)》''에는 딸을 향한 애틋한 마음이 담겨 있다. 묘지명 전문은 다음과 같다.

일곱째 딸인 화협은 영빈 이씨(暎嬪 李氏)가 낳았다.

계축년(1733년) 3월 7일 대궐에서 태어났다.

기미년(1743년) 옹주로 봉하여 열한 살에 영성위(永成尉) 신광수(申光綏)에게 시집을 가니 이는 곧 판서 신만(申晩)의 아들이다.

정묘년(1747년) 가을 7월 출합(出閤)하였으며, 임신년(1752년) 11월 27일, 대사동(大寺洞) 집에서 스무 살의 나이로 서거하였다.

기품이 침착하고 맑았으며 어버이 모시기를 정성으로하고 시아버지 모시기를 한결같이 하였다.

비록 궐내가 평탄지 못한 데에 처하여서도, 어려서부터 장성할 때까지 담박하고도 고요하여 조금도 간여하는 바가 없었다.

마치 듣지 못한 듯이 보지 못한 듯이 한 것이 곧 화협의 성품이었다.

그렇지 않았더라면 어찌 아랫사람을 거느리고 어찌 뭇사람들을 다스릴 수 있었겠는가?

아! 당시 나를 위했던 정성을 비록 다 기록할 수는 없으나, 작년 겨울 25일 특별히 화협을 보러 간 일이 있었다.

내가 온다는 소식을 듣고 좌우에 음식을 갖추어 나를 대접하라고 명하고는 시자(侍者)를 보내 내가 왔는지 물었다.

아! 그때 이처럼 한 것은 평소 나를 위한 마음에서 비롯된 것이다.

아! 그날 일을 마치자 화협은 마치 임종을 기다리는 듯하여 기운이 갑자기 어지러워하며 감당하지 못하였다.

탄식하여 스스로 말하기를 "아마도 나를 속이는 것이로다. 아마도 나를 속이는 것이로다"라고 하고는, 딸을 보러 들어가서 "나는 지금 입궐하겠노라. 나는 지금 입궐하겠노라"라고 하였다.

이처럼 세 번을 하였는데도 적막하고 잠잠할 뿐 아무런 응답이 없기에 눈물을 흘리며 돌아왔다.

다음 날 아침에 어의에게 전해 들으니, 그 후 깨어나 시자에게 말하기를 "어찌 나를 깨워 편히 돌아가셨는지 어쭙도록 하지 않았는가?"라고 하였다 한다.

이 말을 듣고 나도 모르게 눈물이 얼굴을 뒤덮었으며, 부음이 도착했을 때에는 이미 일을 되돌릴 수 없게 되었다.

아! 이 안타까운 마음을 어찌 기록하겠는가.

이듬해 정월 22일 양주 금곡면 경향원(庚向原)에 묻었는데, 그 자손을 어찌 차마 기록하겠는가.

더욱 깊이 슬픈 일은, 신씨 집안에 갓난아기만이 있어 곧장 후사를 세우지 않는다는 것이다.

심사가 삭막하여 비록 자세히 기록하지 못하나 몇몇 문구를 나란히 하여 그 영혼을 위로하고자 한다.

한 줄 기록하는데 눈물 열 줄기가 흘러내린다.

아, 슬프구나, 아, 슬프구나!

화협옹주의 묘는 2015년 8월 경기도 남양주시 삼패동에서 처음 묻혔던 터가 발견되었다. 이 묘는 1970년대에 후손들에 의해 남양주시 진건읍으로 이장되어 관은 남아있지 않았다.[9] 당시 묘역 터 오른쪽에서는 '有明朝鲜和協翁主之墓寅坐'(유명조선화협옹주지묘인좌)라는 한자가 새겨진 석재가 발견되어 묘의 주인을 확인할 수 있었다.[9]

이후 2016년 12월, 남양주시와 고려문화재연구원의 2차 발굴 조사를 통해 영조가 직접 쓴 394자의 묘지문이 새겨진 묘지석이 석함 속에서 발견되었다. 석함 안에는 옹주가 사용했던 것으로 추정되는 백자 화장품 용기와 청동 거울, 나무 빗 등의 유물도 함께 출토되었다.[27][9] 영조가 직접 쓴 묘지문은 비석의 앞면, 뒷면, 옆면에 걸쳐 새겨져 있었으며, 딸의 죽음을 앞두고 마지막으로 만났던 날의 기록 등이 상세히 담겨 있었다. 국왕이 직접 딸의 묘지명을 쓴 것은 매우 이례적인 일로, 이는 영조가 화협옹주를 얼마나 아끼고 사랑했는지를 보여주는 중요한 자료로 평가받는다.[10]

4. 가족 관계

5. 평가 및 의의

화협옹주에 대한 평가는 주로 그녀의 가장 가까운 가족이었던 아버지 영조, 남동생 사도세자, 조카 정조가 직접 남긴 글들을 통해 전해진다. 이 기록들은 공식 역사서에서 찾기 어려운 화협옹주의 인간적인 면모와 당시 왕실 인물들의 진솔한 감정을 보여주어 중요한 역사적 의의를 지닌다.

영조는 묘지문에서 딸의 훌륭한 품성과 효심을 칭찬하며 깊은 슬픔을 표현했고,[11][13] 사도세자는 제문에서 함께 자란 누이의 덕과 정숙함을 기리며 갑작스러운 죽음을 비통해했다.[14] 정조 역시 제문을 통해 고모의 온화한 성품과 사도세자에게 베풀었던 친절함을 언급하며 추모했다.[15][16]

이처럼 화협옹주를 가까이에서 지켜본 가족들의 기록은 그녀가 짧은 생애에도 불구하고 주변 사람들에게 깊은 애정을 받았으며 긍정적으로 평가받았음을 보여준다. 또한, 이 글들은 조선 왕실 가족 구성원들의 내밀한 관계와 감정을 이해하는 데 중요한 사료적 가치를 제공한다.

5. 1. 기존 역사 기록의 한계와 새로운 발견

화협옹주에 대한 기록은 주로 아버지 영조, 남동생 사도세자, 조카 정조가 남긴 글을 통해 전해진다. 특히 영조가 직접 지은 묘지문은 그녀의 생애와 성품을 엿볼 수 있는 중요한 자료이다.[11]

=== 영조가 지은 묘지문 ===

영조는 묘지문에서 화협옹주가 1733년(영조 9) 음력 3월 7일 영빈 이씨에게서 태어나 1739년(영조 15) 계례를 치르고, 11세에 영성위 신광수와 혼인했다고 밝혔다. 1747년(영조 23) 친정을 떠나 살다가[12] 1752년(영조 28) 음력 11월 27일, 20세의 나이로 인사동 자택에서 세상을 떠났으며, 양주 금곡(현재 경기도 남양주시 금곡동)에 묻혔다고 기록했다.[11] 영조는 딸의 훌륭한 품성과 아름다운 외모, 시아버지에 대한 효심, 궁궐 생활 속에서도 평온함을 잃지 않았던 성품을 칭찬하며 깊은 슬픔을 표현했다. 특히 임종 직전 옹주를 방문했을 때, 위독한 상황에서도 자신을 걱정하며 "아버님께 폐를 끼치게 되었습니다"라고 말하며 마지막 인사를 제대로 하지 못한 것을 안타까워했던 딸의 모습을 회상하며 비통한 심정을 드러냈다.[13] 후사가 없는 것을 안타까워하며 신씨 가문에서 양자를 들여 대를 잇게 하겠다는 뜻도 밝혔다.[11]

=== 사도세자가 지은 제문 ===

사도세자는 누나인 화협옹주가 세상을 떠난 지 약 한 달 반 후인 1752년 음력 12월 15일 새벽에 제문을 지어 슬픔을 표했다.[14] 이 제문은 사도세자의 문집인 《능허관만고(凌虛關漫稿)》에 실려 있으며, 공식적인 기록이 아닌 사적인 제사에서 사용된 것으로 보인다. 사도세자는 함께 궁궐에서 자란 누이의 덕과 정숙함을 기리고, 갑작스러운 죽음에 대한 비통함과 어머니 영빈 이씨와 함께 밤낮으로 걱정했던 마음, 마지막까지 효성을 다하려 했던 누이의 모습을 애도했다.[14]

=== 정조가 지은 제문 ===

정조는 화협옹주의 묘소를 지나며 제문을 지어 고모(정조에게는 부모 항렬이므로 외숙모로 표현됨)를 추모했다.[15][16] 그는 화협옹주의 덕스럽고 온화한 성품을 기리고, 특히 자신의 아버지인 사도세자에게 베풀었던 친절함을 언급하며 애틋한 마음을 표현했다.[15]

5. 2. 역사 바로 세우기와 추가 연구의 필요성

화협옹주의 생애와 인품을 이해하는 데 중요한 자료로 아버지 영조, 남동생 사도세자, 조카 정조가 직접 남긴 글들이 있다. 이 사료들은 공식적인 기록에서 찾기 어려운 화협옹주의 인간적인 면모와 당시 왕실 인물들의 솔직한 감정을 보여주어, 그녀에 대한 역사적 평가와 추가 연구의 기초를 제공한다.

영조가 지은 묘지문영조는 일곱 번째 딸인 화협옹주를 위해 직접 묘지문을 지어 애틋한 마음을 표현했다.[11] 이 묘지문에는 화협옹주의 생애가 간략히 담겨 있다.

- '''출생''': 1733년 음력 3월 7일, 영빈 이씨의 소생으로 왕궁에서 태어났다.

- '''성장과 결혼''': 1739년(영조 15년) 계례(笄禮)를 치르고, 11세 되던 해에 영성위 신광수와 혼인했다. 1747년(영조 23년) 음력 7월에 사가로 나갔다.[12]

- '''사망''': 1752년(영조 28년) 음력 11월 27일, 인사동에 있던 자택에서 20세의 나이로 세상을 떠났다.

- '''성품과 효심''': 영조는 화협옹주가 "품성이 훌륭하고 외모가 아름다웠으며, 친척들에게 진심으로 대하고 시아버지께 헌신했다"고 기록했다. 또한 궁궐에서 자랐음에도 평온함을 유지하고 세상일에 거리를 두는 등 뛰어난 인품을 지녔다고 평가했다. 영조는 옹주가 위독한 와중에도 자신을 걱정하며 안부를 묻는 등 사려 깊고 효심이 지극했다고 회상하며 슬퍼했다.[13]

- '''마지막 순간''': 영조가 병문안을 갔을 때, 옹주는 "아버님께 폐를 끼치게 되었습니다"라고 말하며 정신을 잃었고, 영조는 눈물을 흘리며 궁으로 돌아와야 했다. 다음 날 옹주가 잠시 정신을 차려 아버지를 뵙지 못한 것을 후회했다는 말을 전해 듣고 영조는 다시 한번 눈물을 흘렸다고 적었다.

- '''장례와 후사''': 옹주는 이듬해인 1753년 음력 1월 22일, 경기도 양주시 금곡 평원에 묻혔다. 영조는 후사가 없는 옹주를 안타까워하며 신씨 가문에서 양자를 들여 대를 잇게 하겠다고 약속하며 글을 맺었다.

영조는 묘지문을 쓰면서 "한 줄 한 줄 이야기를 적어 내려가며, 나는 눈물을 참을 수 없다. 견딜 수 없이 슬프다"고 기록하며 딸을 잃은 깊은 슬픔을 토로했다.

사도세자가 지은 제문화협옹주의 남동생인 사도세자 역시 누나의 죽음을 애도하는 제문을 남겼다.[14] 이 글은 1752년 음력 12월 15일 새벽에 지어졌으며, 사도세자의 개인적인 슬픔과 누이에 대한 애정이 담겨 있다.

사도세자는 제문에서 화협옹주를 "덕이 있고 정숙하셨다"고 칭송하며, 왕족으로 태어나 궁궐에서 함께 자란 시절을 회상했다. 그는 "스무 해 봄을 맞이하시고 차가운 눈이 내려 영원히 가셨다"며 젊은 나이에 세상을 떠난 누나에 대한 안타까움을 표현했다. 또한 작은 병이 위중해져 결국 죽음에 이를 줄 몰랐다며 비통해했고, 어머니 영빈 이씨와 자신이 밤낮으로 걱정했음을 밝혔다. 사도세자는 누나가 마지막 순간까지 효심이 지극하여, 영조가 방문한다는 소식에 병상에서 일어나려 애썼던 모습을 언급하며 슬픔을 표했다. 그는 "제 슬픔은 이 보잘것없는 제물을 통해 표현될 뿐입니다. 누님의 덕은 오래도록 향기로 기억될 것입니다"라며 글을 마무리했다.

정조가 지은 제문화협옹주의 조카인 정조 역시 옹주의 묘소를 지나며 제문을 지어 애도의 마음을 전했다.[15][16] 이 짧은 글에는 옹주에 대한 정조의 기억과 평가가 담겨 있다.

정조는 화협옹주를 "덕스럽고 온화하셨다"고 표현하며, 특히 자신의 아버지인 사도세자에게 베풀었던 친절에 대해 자주 들었다고 언급했다. 이는 화협옹주와 사도세자 사이의 우애가 깊었음을 시사하며, 비극적인 삶을 살았던 아버지 사도세자를 기억하는 정조의 관점에서 옹주에 대한 긍정적인 평가를 엿볼 수 있다. 정조는 묘소로 가는 길의 풍경을 묘사하며, 술 대신 짧은 글로써 고모인 화협옹주를 추모하는 마음을 표현했다.

이 세 편의 글은 화협옹주라는 인물을 다각적으로 조명하고, 그녀를 둘러싼 왕실 인물들의 관계와 감정을 생생하게 전달하는 중요한 사료이다. 이러한 자료들은 단편적인 기록에 가려져 있던 화협옹주의 삶을 복원하고, 그녀에 대한 균형 잡힌 역사적 평가를 내리는 데 기여할 수 있으며, 추가적인 연구의 필요성을 제기한다.

참조

[1]

승정원일기

承政院日记》英祖15年1月4日:傳于鄭必寧曰, 翁主爲和協翁主。

[2]

문서

[3]

문서

[4]

문서

[5]

서적

The Memoirs of Lady Hyegyŏng: The Autobiographical Writings of a Crown Princess of Eighteenth-Century Korea

University of California Press, Berkeley

1996

[6]

현륭원지

[7]

서적

The Memoirs of Lady Hyegyŏng: The Autobiographical Writings of a Crown Princess of Eighteenth-Century Korea

University of California Press, Berkeley

1996

[8]

서적

The Memoirs of Lady Hyegyŏng: The Autobiographical Writings of a Crown Princess of Eighteenth-Century Korea

University of California Press, Berkeley

1996

[9]

뉴스

News Focus. History

http://m.korea.net/e[...]

[10]

웹사이트

King Yeongjo's regret letter found in Princess Hwahyeop's tomb

http://english.donga[...]

[11]

문서

[12]

승정원일기

[13]

영조실록

[14]

문서

[15]

문서

[16]

승정원일기

[17]

뉴스

和協翁主の墓から発見された日本の青銅器

http://japan.hani.co[...]

ハンギョレ

[18]

뉴스

和協翁主

https://www.donga.co[...]

東亜日報

[19]

영조실록

[20]

승정원일기

[21]

영조실록

[22]

문서

당시 귀를 씻는다는 건 기분이 나쁘다는 의미였다.

[23]

문서

씻기 전 준비 과정

[24]

서적

내 붓을 들어 한의 세월을 적는다, 한중록

서해문집

2016-09-23

[25]

영조실록

[26]

영조실록

[27]

뉴스

사도세자 친누나 화협옹주 묘 남양주서 확인

https://www.yna.co.k[...]

연합뉴스

2021-05-02

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com