영조

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

영조는 조선의 제21대 왕으로, 1694년에 태어나 1776년에 승하했다. 숙종의 아들이자 경종의 이복 동생인 그는 1724년 경종 사후 왕위에 올랐다. 당쟁 완화를 위해 탕평책을 추진하고 균역법을 시행하는 등 민생 안정과 실학 발전에 기여했다. 또한, 사도세자를 뒤주에 가둬 죽게 한 임오화변은 그의 통치 기간 중 가장 비극적인 사건으로 꼽힌다. 재위 기간은 52년으로 조선 국왕 중 가장 길었으며, 능은 원릉이다.

더 읽어볼만한 페이지

- 조선 숙종의 자녀 - 경종 (조선)

경종은 숙종과 희빈 장씨 사이에서 태어나 왕위에 올랐으나, 당쟁과 건강 문제, 후사 문제로 재위 기간 동안 어려움을 겪은 조선의 20대 왕이다. - 조선 숙종의 자녀 - 연령군

조선 숙종의 막내아들인 연령군 이훤은 숙종의 총애를 받으며 어린 나이에 군에 봉해져 여러 관직을 지냈으나, 21세에 요절하여 효헌이라는 시호를 받았고, 후사가 없어 소현세자의 증손자를 양자로 들였다. - 18세기 한국의 군주 - 정조

정조는 조선의 제22대 왕으로, 탕평책 계승, 규장각 설치, 장용영 설치, 신해통공 실시, 수원 화성 건설 등 다양한 개혁을 추진했으며, 47세에 사망하여 건릉에 안장되었다. - 18세기 한국의 군주 - 숙종 (조선)

숙종은 1674년부터 1720년까지 재위하며 환국 정치를 통해 왕권을 강화하고, 대동법 확대와 상평통보 발행으로 민생 안정에 기여했으며, 당쟁 격화와 외교적 성과를 보인 조선의 제19대 국왕이다. - 1776년 사망 - 홍인한

홍인한은 조선 후기 풍산 홍씨 가문 출신 문신으로, 영조와 정조 시대에 요직을 역임했으나 정조 즉위 후 탄핵받아 사사되었고, 철종 때 복권되었다. - 1776년 사망 - 데이비드 흄

데이비드 흄은 스코틀랜드 출신의 경험주의 철학자, 역사가, 경제학자, 수필가로서 인식론, 형이상학, 윤리학 등 다양한 분야에 걸쳐 폭넓은 사상을 전개했으며, 인과 관계와 귀납적 추론에 대한 회의적인 분석으로 철학사에 큰 영향을 미쳤다.

2. 생애

wikitext

숙종의 둘째 아들로 태어나 1699년 연잉군(延礽君)에 책봉되었다. 생모인 숙빈 최씨는 궁중의 수사이(水賜伊, 잡일을 담당하는 하녀) 출신이라는 설도 있으나, 침방에 소속되어 있었다는 기록도 있다. 생모의 신분이 미천했기 때문에 연잉군은 이복형이자 세자였던 경종과는 전혀 다른 대우를 받으며, 주변의 은근한 멸시 속에서 자랐다.

세자는 14세 때 어머니인 희빈 장씨가 사약을 받고 죽는 것을 본 후 병이 들었고, 숙종으로부터도 냉대를 받았다. 세자에게 자식이 없었던 점도 고려하여 숙종은 좌의정 이이명에게 경종의 뒤를 연잉군이 잇도록 명하였다. 이로 인해 세자를 지지하는 소론과 연잉군을 지지하는 노론 사이의 권력 다툼이 치열해졌다. 1720년 세자가 즉위한 후 연잉군을 왕세제로 책봉하려는 건의가 있었으나, 연잉군은 왕세제 자리를 여러 차례 사퇴하였다. 결국 1721년 왕세제에 책봉되었고, 1724년 8월 병약했던 경종이 승하하자 바로 왕위를 계승하게 되었다.

격렬한 당쟁 속에서 생명의 위협까지 느꼈던 영조는 즉위하자마자 소론을 몰아내고 노론을 등용하였으나, 점차 으로 노론과 소론의 균형 정국을 이루려고 노력하였다. 그러나 즉위 4년 후인 1728년, 경종의 죽음으로 정치적 기반이 위협받은 ·이유익 등이 소현세자의 손자인 을 국왕으로 추대하고 무력으로 영조와 노론을 몰아내려는 음모를 꾸민 사건이 발생한다. 이 (무신정변)을 계기로 영조는 다시 정치적으로 입장이 가까운 노론을 중용하였다. 영조는 탕평책의 한 방법으로 “쌍거호대(雙擧互對)”를 실시하였다. 이는 주요 직책에 노론과 소론 인물을 함께 등용하여 서로를 견제하게 함으로써 정권을 독점하지 못하도록 하는 정책이었다. 또한 1772년에는 같은 당파에 속하는 집안끼리의 혼인을 금지하였다. 더 나아가 사형은 반드시 3심을 거쳐 집행하도록 하는 삼복제(三覆制)를 부활시켜 사대부가 사적으로 형벌을 내리는 행위를 금지하였다.

그러나 이러한 상황은 결국 1762년 왕세자(장헌세자)의 죽음을 초래하였다. 영조의 건강 악화로 장헌세자는 1749년부터 대리청정을 하게 되었으나, 장헌세자와 영조를 이간시키려는 노론과 정순왕후의 계략도 겹쳐 두 사람은 대립하였다. 마침내 1762년, 영조는 장헌세자를 폐세자로 하고 자결을 명하였고, 장헌세자는 쌀독에 가두어져 굶어 죽었다(임오사화). 후에 이를 후회한 영조는 세자에게 “사도(思悼)”라는 시호를 추봉하고 장헌세자의 둘째 아들(후의 정조)을 왕세손으로 책봉하였으며, 나아가 이 일을 교훈 삼아 정조에게 대리청정을 맡겨 노론의 견제를 미리 방지하였다.

영조는 한편, 백성이 군역 대신 세금으로 내는 포목(布帛)을 2필에서 1필로 줄이는 군역법(均役法)을 실시하여 국민의 세금 부담을 크게 줄이고, 신분에 따른 의무 부담을 명확히 하였다. 또한 조선통신사로 일본에 갔던 이 가져온 고구마를 흉년 시 주식 대용으로 활용할 수 있도록 하였다.

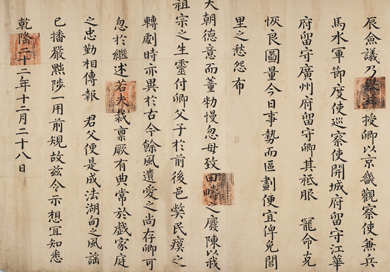

학문을 좋아했던 영조는 스스로 책을 저술할 뿐만 아니라 인쇄술을 개량하여 많은 책을 간행·반포하여 백성이 책에 접할 기회를 넓혔다. 『퇴도언행록(退陶言行錄)』, 『여사서(女四書)』, 『소학훈의(小学訓義)』, 『속오례의(續五禮儀)』, 『속대전(續大典)』, 『무원록(無冤錄)』, 『속병장도설(續兵將圖說)』, 『누주통의(漏籌通義)』, 『해동악장(海東樂章)』, 『여지도서(輿地圖書)』, 『동국문헌비고』 등 수많은 책을 편찬하였고, 『어제경세문답(御製警世問答)』, 『위장필람(爲將必覽)』은 영조의 저서이다. 영조의 이러한 실용적인 정책의 영향으로 조선은 이익을 선구자로 하여 실학 (조선)이 싹트기 시작하였고, 정조 때에는 “조선의 르네상스”라고 불릴 만큼 크게 성장하게 된다.

1776년, 노쇠로 인해 83세로 승하하였다. 이씨조선 역대 국왕 중 가장 긴 재위 기간(52년)이었다.[19] 능은 원릉이다. 이후 장헌세자의 둘째 아들인 영조의 손자 정조가 왕위에 올랐다.

청으로부터 받은 시호는 “장순왕(莊順王)”이다.[18] 시호에 “따를 순(順)”자를 사용하고 있어 조선 국왕은 순종적이어야 한다는 청의 바람을 읽을 수 있지만, 이 시호는 치세 중 공식 기록에서 철저히 제거되어 『조선왕조실록』, 조선 국왕의 행적, 『능지문』 등 거의 모든 공식 기록에서 제외되었고, 외교 문서 이외에는 거의 사용되지 않았다. 『조선왕조실록』은 청으로부터 시호를 받은 사실만 기록할 뿐 받은 시호를 기록하지 않았다. 그 이유는 “이적(夷狄)”으로 여겼던 청으로부터 받은 시호를 수치로 여겼기 때문이며, 표면적으로는 청에 대한 조공·책봉의 사대를 행하고 공순한 태도를 가장하였으나, 청에 대한 반발심이 쉽게 사라지지 않았던 것이다.[18]

국왕으로서는 전례 없는 박애주의자로, 신분 제도의 범위 내에서 인권을 배려하는 정책도 시행하였다.[20]

2. 1. 즉위 이전

숙종의 둘째 아들로 태어나 1699년 연잉군(延礽君)에 책봉되었다. 생모인 숙빈 최씨는 궁중의 수사이(水賜伊, 잡일을 담당하는 하녀) 출신이라는 설도 있으나, 침방에 소속되어 있었다는 기록도 있다. 생모의 신분이 미천했기 때문에 연잉군은 이복형이자 세자였던 경종과는 전혀 다른 대우를 받으며, 주변의 은근한 멸시 속에서 자랐다.

세자는 14세 때 어머니인 희빈 장씨가 사약을 받고 죽는 것을 본 후 병이 들었고, 숙종으로부터도 냉대를 받았다. 세자에게 자식이 없었던 점도 고려하여 숙종은 좌의정 이이명에게 경종의 뒤를 연잉군이 잇도록 명하였다. 이로 인해 세자를 지지하는 소론과 연잉군을 지지하는 노론 사이의 권력 다툼이 치열해졌다. 1720년 세자가 즉위한 후 연잉군을 왕세제로 책봉하려는 건의가 있었으나, 연잉군은 왕세제 자리를 여러 차례 사퇴하였다. 결국 1721년 왕세제에 책봉되었고, 1724년 8월 병약했던 경종이 승하하자 바로 왕위를 계승하게 되었다.

경종 즉위 후 몇 달 만에 연잉군은 왕세제로 책봉되었다. 이는 권력 투쟁을 악화시켜 1721년 신임옥사를 일으켰다. 노론은 국왕에게 상소를 올렸으나 소용이 없었고, 반대파인 소론은 이를 이용하여 노론이 권력을 찬탈하려 한다고 주장하며 노론을 여러 관직에서 축출했다.

소론은 궁궐에 나타났다는 흰 여우를 사냥한다는 명목으로 연잉군을 암살하려는 계획을 세웠으나, 연잉군은 양어머니인 인원왕후에게 도움을 청했다. 이후 연잉군은 국왕에게 백성으로 살겠다고 말했다.

1724년 10월 11일, 경종이 승하하였다. 소론은 노론이 연잉군을 왕위에 앉히려 했던 과거 시도를 근거로 연잉군이 경종의 죽음에 연루되었다고 비난했다. 그러나 많은 역사가들은 오염된 해산물로 인한 식중독으로 사망했을 가능성이 높다고 보고 있다. 경종은 식중독 증상을 보였다. 호머 헐버트 (Homer Hulbert)는 그의 저서 "The History of Korea"에서 "그러나 그러한 소문의 진실성에 의문을 제기할 수 있다. 그의 동생에 대한 이야기 중 어느 것도 그가 그러한 행위를 저질렀을 것이라는 것을 암시하지 않으며, 두 번째로 한여름에 얼음 없이 바다에서 30마일 떨어진 곳에서 가져온 새우를 먹는 사람은 죽을 수도 있다는 것을 예상해야 한다."라고 서술하였다.[1] 1724년 10월 16일, 연잉군은 조선 제21대 국왕 영조로 즉위하였다.

2. 1. 1. 출생과 왕자 시절

1694년(숙종 20년) 9월 13일, 창덕궁 보경당(寶慶堂)에서 숙종과 숙빈 최씨의 넷째 아들로 태어났다. 유년 시절 사저에서 지내다 입궁하였으며, 1699년(숙종 25년) 12월 24일, '''연잉군'''(延礽君)에 책봉되었다.[25]

1704년(숙종 30년), 사릉 참봉 서종제의 딸 달성군부인 서씨(정성왕후)와 가례를 올렸다.

1719년(숙종 45년), 소실 이씨(정빈 이씨)에게서 경의군 행(효장세자)을 보았다. 영조의 첫 아들이자 숙종 생전에 태어난 첫 손자이기도 했다.

2. 1. 2. 잠재적 왕위 계승권

숙종 당시 왕세자였던 경종은 어머니 희빈 장씨가 노론 세력에 의해 사사되면서, 희빈 장씨의 정적인 노론의 압박속에 불안정한 세자의 지위를 유지하였다. 또한 후사도 두지 못했으므로 말년의 숙종은 노론의 영수인 좌의정 이이명과 독대(獨對, 왕이 사관을 물리고 신하와 단둘이서 만남)하여 세자의 후사에 대한 언급을 하였으나 사관이 입시하지 못하게 한 채 이루어졌으므로 자세한 내용은 알 수 없다.( 정유독대)[26]숙종과 이이명의 독대를 두고 사관은 물론 유생들이 비난하였고 세자의 지지세력인 소론 또한 이이명과 숙종의 처사를 비판하였다. 숙종 말년의 정쟁은 경종을 지지하는 소론과 연잉군(훗날의 영조)을 지지하는 노론 세력으로 양분되어 대립하였는데, 숙종이 죽고 경종이 즉위하면서 노론과 연잉군은 정치적 위기를 맞이하였다.

1720년, 숙종이 승하하고 숙종의 장남인 이윤이 33세의 나이로 경종으로 즉위하였다. 숙종은 죽기 전에 이이명에게 연잉군을 경종의 후계자로 삼으라고 말했다는 이야기가 있으나, 사관이나 서기관이 없어 기록이 남아있지 않다. 이때 노론은 새 국왕에게 동생에게 왕위를 물려주도록 압력을 가했으나 실패했다.

경종 즉위 후 몇 달 만에 연잉군은 왕세제로 책봉되었다. 이는 권력 투쟁을 악화시켜 1721년 신임사화를 일으켰다. 노론은 국왕에게 상소를 올렸으나 소용이 없었고, 반대파인 소론은 이를 이용하여 노론이 권력을 찬탈하려 한다고 주장하며 노론을 여러 관직에서 축출했다.

소론은 궁궐에 나타났다는 흰 여우를 사냥한다는 명목으로 연잉군을 암살하려는 계획을 세웠으나, 연잉군은 양어머니인 인원왕후에게 도움을 청했다. 이후 연잉군은 국왕에게 백성으로 살겠다고 말했다.

1724년 10월 11일, 경종이 승하하였다. 소론은 노론이 연잉군을 왕위에 앉히려 했던 과거 시도를 근거로 연잉군이 경종의 죽음에 연루되었다고 비난했다. 그러나 많은 역사가들은 오염된 해산물로 인한 식중독으로 사망했을 가능성이 높다고 보고 있다. 경종은 식중독 증상을 보였다. 호머 헐버트 (Homer Hulbert)는 그의 저서 "The History of Korea"에서 "그러나 그러한 소문의 진실성에 의문을 제기할 수 있다. 그의 동생에 대한 이야기 중 어느 것도 그가 그러한 행위를 저질렀을 것이라는 것을 암시하지 않으며, 두 번째로 한여름에 얼음 없이 바다에서 30마일 떨어진 곳에서 가져온 새우를 먹는 사람은 죽을 수도 있다는 것을 예상해야 한다."라고 서술하였다.[1] 1724년 10월 16일, 연잉군은 조선 제21대 국왕 영조로 즉위하였다.

2. 1. 3. 왕세제 책봉과 신임사화

경종은 노론의 주청에 따라 1721년 음력 8월, 이복 동생인 연잉군(훗날 영조)을 왕세제로 책봉하였다.[27] 노론은 더 나아가 연잉군의 대리청정을 건의했으나, 소론은 노론의 불순한 의도를 지적하며 반대했다.경종이 명확한 입장을 밝히지 않는 가운데 목호룡의 고변이 발생하자, 경종은 노론 세력을 불충과 반역으로 몰아 숙청했다. 이 과정에서 연잉군을 지지하던 김창집, 이이명, 이건명, 조태채를 비롯한 50여 명의 노론 고관들이 사형당하거나 유배되었고, 연잉군은 큰 정치적 타격을 입었다. 1722년에는 김일경 등의 사주를 받은 박상검, 문유도 등이 연잉군을 암살하려다 실패하기도 했다.

신임사화로 소론 강경파가 정국을 주도했지만, 경종은 병약했다. 경종의 비 선의왕후는 비밀리에 종친의 아들을 양자로 삼아 후사를 이으려 했다. 이러한 상황에서 노론과 완론파 소론은 연잉군을 적극 지지했고, 경종의 비호 아래 연잉군은 불안정하게나마 왕세제 자리를 유지했다.

1724년 8월 25일, 경종은 갑작스러운 복통과 설사로 승하하였다.[28] 경종이 승하하기 전 게장과 꿀, 감, 인삼차 등을 수라로 든 것이 알려지면서,[29] 영조 즉위 초 경종 독살설이 제기되기도 했다.[30] 이는 이인좌의 난과 나주 괘서 사건 때도 언급되며 영조의 정통성에 대한 약점으로 작용했다.[31]

경종 즉위 후 몇 달 만에 연잉군은 왕세제로 책봉되었지만, 이는 권력 투쟁을 불러 신임사화의 원인이 되었다. 소론은 연잉군을 암살하려는 계획을 세웠으나, 연잉군은 양어머니인 인원왕후의 도움을 받아 위기를 모면했다.

경종의 죽음에 대해, 소론은 노론이 연잉군을 왕위에 앉히려 했던 과거를 들어 연잉군이 경종의 죽음에 개입했다는 의혹을 제기했다. 그러나 호머 헐버트 (Homer Hulbert)는 그의 저서 "The History of Korea"에서 "그러한 소문의 진실성에 의문을 제기할 수 있다. 그의 동생에 대한 이야기 중 어느 것도 그가 그러한 행위를 저질렀을 것이라는 것을 암시하지 않으며, 두 번째로 한여름에 얼음 없이 바다에서 30마일 떨어진 곳에서 가져온 새우를 먹는 사람은 죽을 수도 있다는 것을 예상해야 한다."라고 서술하였다.[1]

2. 2. 즉위 후

영조는 주자학에 깊이 빠져들어 신하들보다 경전 지식이 더 뛰어났다고 한다. 영조와 그의 손자 정조 காலத்தில் 유교의 영향력이 최고조에 달했고, 임진왜란과 정묘호란으로 인한 경제적 회복도 이루어졌다. 그의 치세는 조선 역사상 "가장 훌륭한 시대 중 하나"로 언급되었다.[2]영조는 백성을 깊이 걱정했다. 조선왕조실록에는 재위 4년차 어느 날, 영조가 이른 아침 빗소리에 잠에서 깨어 신하들에게 다음과 같이 말한 기록이 있다.

아, 걱정이네! 내 덕이 부족하여 지난 4년간 홍수와 가뭄, 기근이 이어졌고, 올해에는 전례 없는 이인좌의 난까지 겪었네. 가련한 백성들이 이러한 고난 속에서 어떻게 생계를 유지할 수 있겠는가? '전쟁 후에는 흉년이 온다'는 옛말이 있네. 다행히 지난 2년간 큰 기근은 없었고 올해 풍년을 기대하고 있지만, 수확철이 코앞인데도 홍수나 가뭄이 올지 알 수 없어 불안하네. 갑자기 찬비가 쏟아져 수확을 기다리는 논밭을 침수시킬지도 모르네. 내 덕이 부족하여 하늘의 뜻을 얻지 못해 이런 끔찍한 일이 일어날지도 모르네. 스스로 반성하고 노력하지 않으면 어찌 하늘의 뜻을 얻을 수 있겠는가? 나부터 반성해야겠네.[3]

비가 수확을 망치고 백성들이 굶주릴까 염려한 영조는 세금을 감면하고 자신의 식사 반찬 수를 줄이도록 명령했다.

25년 후(1753년) 계속되는 비는 영조에게 재위 4년차 홍수를 떠올리게 했다.

아! 홍수와 가뭄은 과연 내 덕이 부족해서 일어나는구나. 그때보다 훨씬 나이가 들었지만, 백성을 위한 나의 연민과 노력하는 마음이 그때보다 부족할 수 있겠는가?[4]

다시 한번 그는 자신의 식탁에 오르는 음식의 수를 줄였다.

주변 사람들은 그를 명료하고 총명하며 자애롭고 친절한 군주로 묘사했다. 그는 관찰력이 예리하고 이해력이 빨랐다.[5]

숙종의 둘째 아들로 태어나 1699년 연잉군(延礽君)에 책봉되었다. 생모인 숙빈 최씨는 궁중의 수사이(잡일을 담당하는 하녀) 출신이라는 설도 있으나, 침방에 소속되어 있었다는 기록도 있다. 생모의 신분이 미천했기 때문에 연잉군은 이복형이자 세자였던 경종과는 전혀 다른 대우를 받으며, 주변의 은근한 멸시 속에서 자랐다.

세자는 14세 때 어머니 희빈 장씨가 사약을 받고 죽는 것을 본 후 병이 들었고, 숙종으로부터도 냉대를 받았다. 세자에게 자식이 없었던 점을 고려하여 숙종은 좌의정 이이명에게 경종의 뒤를 연잉군이 잇도록 명하였다. 이로 인해 세자를 지지하는 소론과 연잉군을 지지하는 노론 사이의 권력 다툼이 치열해졌다. 1720년 세자가 즉위한 후 연잉군을 왕세제로 책봉하려는 건의가 있었으나, 연잉군은 왕세제 자리를 여러 차례 사퇴하였다. 결국 1721년 왕세제에 책봉되었고, 1724년 병약했던 경종이 승하하자 바로 왕위를 계승하게 되었다.

2. 2. 1. 탕평책

1724년(영조 즉위년) 창덕궁 인정문에서 즉위한 영조는 신임사화를 일으켜 노론을 숙청하는데 앞장섰던 소론의 김일경과 목호룡을 처형하였다.[9] 즉위 직후부터 영조는 형인 경종을 독살했다는 '경종 독살설'과, 그가 숙종의 아들이 아닌 노론 김춘택의 아들이라는 악성 루머에 시달렸다.[9] 치열한 당쟁 속에서 생명의 위협까지 느꼈던 영조는 등극하자마자 소론을 몰아내고 한때 노론 정권을 수립하였지만 노론의 독주를 염려하여 소론의 일부를 중용한다.[9]붕당의 폐습을 통감한 영조는 차츰 소론을 등용하고 소론을 전부 역적으로 처형하자는 노론 강경파의 주장을 묵살하다가 1727년(영조 3년) 노론의 강경파를 추방하고(정미환국), 노론과 소론을 고르게 등용하는 탕평책을 실시하였다.[9] 영조는 당쟁(黨爭)이 국가 행정에 미치는 악영향을 깨닫고 즉위하자마자 당쟁 종식을 시도했다.[9]

영조는 잠시 중단되었던 병역세(兵役稅)를 부활시킨 후, 궁궐 밖으로 나가 관리, 선비, 군인, 백성들의 의견을 구했다. 영조는 병역세를 절반으로 줄이고, 그 차액을 어업세, 소금세, 선박세, 그리고 추가적인 토지세로 충당하도록 했다.[9] 또한 회계 제도를 도입하여 국가 수입과 지출의 재정 체계를 정비했다.[9] 그의 실용적인 정책 덕분에, 멀리 떨어진 산간 지역인 경상도에서 생산된 조세 곡물을 인근 항구로 운송하여 면이나 현금으로 납부할 수 있게 되었다.[9] 화폐 주조량을 늘려 화폐 유통을 장려하기도 했다.[9]

1728년 이인좌의 난을 진압하는 데 큰 공을 세운 박문수를 암행어사로 임명하여, 전국을 돌아다니며 부패한 지방 관리들을 체포하도록 하였다.[9]

2. 2. 2. 이인좌의 난

1728년(경종 4년) 경종의 죽음으로 정치적인 기반을 위협받게 된 이인좌, 이유익 등이 소현세자의 증손자인 밀풍군(密豊君) 탄(坦)을 임금으로 추대하여 무력으로 반란을 일으켰다. 이인좌, 이유익 등은 소론 내 강경파인 준소파 및 1701년(숙종 27년) 이후 실각한 남인 내의 강경파를 포섭했다. 근기 지방의 남인이 반란에 호응하고 소론 강경파인 이인좌 형제 등은 충청도 청주성을 거점으로 이인좌의 난을 일으킨다.이들은 경종의 위패를 모시고 조석으로 곡을 하였으며, 영조의 경종 독살설을 시중에 확산시켰다. 청주성에서 일어난 반란군은 즉시 경상도와 전라도로 확대되었고, 관찰사와 병마절도사가 전사하기도 했다. 그러나 관군을 투입해 난을 진압하게 된다.

이 과정에서 경상도 안동과 예천, 영천지역 유생들과 대구의 유생들이 자발적으로 창의군을 조직하여 이인좌의 난 진압에 참여하였으나 난군 세력이 영남에서 가장 발호했다는 이유로 반란 진압 후 영조는 경상도를 반역향으로 규정하여 과거를 정거하고 금고령을 내린 뒤, 대구감영에는 평영남비를 세웠다.

이후 과거와 출사를 금지당한 영남의 남인계 유생들은 정조 때에 억울함을 호소하며 영남 의병의 행적과 선비들의 연명부를 적은 영남만인소를 두 차례에 걸쳐 올리게 된다. 영남 남인 중에는 이인좌의 난에 일부 호응하였지만 안동, 예천지역, 대구지역의 유생들은 이인좌 측에 가담하기를 거부했다. 이인좌의 난 이후 충청도 출신인 이인좌를 영남 도적이라 한 것이 원통하다며 상소를 올렸다. 영조는 남인도 상당수 가담했음을 이유로 이를 묵살하여 정조 때부터 영남의 남인들은 만인소를 올리게 된다.

영조가 즉위한 후 노론의 세력이 회복되자, 남인의 강경파와 배척받던 소론의 일부가 경종을 보호한다는 명분으로 이인좌의 난을 일으켰다.[6] 영조는 당쟁이 국가 발전에 해롭다고 판단하여 등용 정책을 펼쳤다.[7] 이에 소론 강경파는 경종의 죽음에 대한 의혹을 제기하고 영조가 숙종의 적통이 아니라고 주장하며 반란을 정당화하여 세력을 확보하려 했다. 3월 15일, 이인좌가 청주성을 점령하며 반란이 시작되었다. 한양(현 서울)으로 진격하던 반군은 왕실 군대에 패했고, 영남과 호남 지역의 지원 세력도 토벌되면서 이인좌의 난은 진압되었고, 이인좌와 그의 가족은 처형되었다.[8]

2. 2. 3. 인권과 경제정책

영조는 조선사회를 개혁한 계몽군주로서 가혹한 형벌을 폐지 또는 개정하여 민중들이 인권을 존중받도록 하였으며, 신문고 제도를 부활하여 민중들이 억울한 일을 직접 알리게 했다.[32] 그는 금주령(禁酒令)을 내려 사치·낭비의 폐습을 교정하고 농업을 장려하여 민생의 안정에 힘썼다.[32] 기민(飢民)의 즉, 배고픈 민중들의 실태를 조사하여 그들을 구제하고, 민중들이 국방의 의무를 대신하여 세금으로 내던 포목을 2필에서 1필로 줄이는 균역법을 제정하여 세제(稅制)의 합리화를 기하는 한편, 민중들의 세금 부담을 크게 줄였으며, 신분에 따라 국가에 대한 의무를 달리 부담하게 하였다.[32] 또 일본에 조선 통신사로 갔던 조엄이 고구마를 들여왔는데, 그가 들여온 고구마는 훗날 흉년 때 식량으로 대신할 수 있게 되었다.[32] 영조 자신도 소식(小食), 물자절약등으로 검소하게 살아냄으로써 국가 지도자로서의 모범을 보였다.[32]1729년 화차를 제작하여 이듬해 수어청에 총의 제작을 명하고 진(鎭)을 설치하여 각 보진(堡鎭)의 토성(土城)을 개수하는 등 국방 대책에 힘썼다.[32] 오가작통법을 부활하여 조세 수입을 늘리고, 1756년에는 기로과(耆老科 : 60세 또는 70세 이상인 노인만 보는 과거)를 신설하였다.

영조는 병역세를 절반으로 줄이고, 그 차액을 어업세, 소금세, 선박세, 그리고 추가적인 토지세로 충당하도록 했다. 또한 회계 제도를 도입하여 국가 수입과 지출의 재정 체계를 정비했다. 그의 실용적인 정책 덕분에, 멀리 떨어진 산간 지역인 경상도에서 생산된 조세 곡물을 인근 항구로 운송하여 면이나 현금으로 납부할 수 있게 되었다. 화폐 주조량을 늘려 화폐 유통을 장려하기도 했다.

영조는 백성들의 삶을 개선하려는 열의를 보이며, 『농가집성(農家集成)』을 포함한 중요한 서적들을 한글(훈민정음)로 배포하여 백성들의 교육에 힘썼다.

우량계(雨量計)를 다시 대량으로 제작하여 지방 관청에 배포하였고, 대규모 공공 사업을 추진했다. 영조는 상민(常民) 자손의 신분을 향상시켜 상향 이동의 가능성을 열었고, 불가피한 사회 변화를 가져왔다. 그의 정책은 유교적 군주제와 인본주의적 통치를 재확립하려는 의도였지만, 그 결과 발생한 사회 변화의 물결을 막을 수는 없었다.

신분에 관계없이 많은 양반과 상민들이 상업 활동에 종사했다. 따라서 한성은 18세기에 상업 및 산업 도시이자 중심지로서 큰 발전을 이룩했다. 칼, 갓, 식탁, 놋그릇 등 수공예품과 상품에 대한 수요는 끊임없이 증가했다. 원래 양반 신분을 나타내던 갓 착용 제한은 사실상 사라졌다.

1758년 영조는 가톨릭을 공식적으로 악한 행위로 금지했다.

2. 2. 4. 학문 진흥

학문을 좋아했던 영조는 스스로 서적을 집필하였으며, 인쇄술도 개량해 많은 서적을 간행하고 반포하여 민중 모두가 마음껏 읽을 수 있게 만들었다. 《퇴도언행록(退陶言行錄)》·《어제여사서(御製女四書)》·《육전(六典)》·《소학훈의(小學訓義)》·《속오례의(續五禮儀)》·《속대전》·《무원록(無寃錄)》·《속병장도설(續兵將圖說)》·《누주통의(漏籌通義)》·《해동악장(海東樂章)》·《여지도서》·《동국문헌비고》·《숙묘보감(肅廟寶鑑)》 등 많은 서적들을 편찬했으며, 《어제경세문답(御製警世問答》·《위장필람(爲將必覽)》 및 《악학궤범》의 서문은 영조의 자서이다.또한 유능한 학자를 발굴하여 실학의 학통을 수립하게 하고, 풍속·도의의 교정에도 힘써 사회·산업·문화·예술 등 각 방면에 걸쳐 부흥기를 이룩했다. 영조의 이러한 실용 정책의 영향으로 조선은 이익을 선봉으로 실학이 자라기 시작했으며, 영조의 뒤를 이은 정조의 시대는 “조선의 르네상스”라고 불릴 만큼 크게 성장하게 된다.

영조는 백성들의 삶을 개선하려는 열의를 보이며, 『농가집성(農家集成)』을 포함한 중요한 서적들을 한글(훈민정음)로 배포하여 백성들의 교육에 힘썼다.[9]

2. 2. 5. 제도권에서 한자말 발음 교정의 변화

세종의 《동국정운》 이후 300년이 지난 1947년에 운서인 《화동정음통석운고》를 간행한다.[33] 이 운서는 우리나라의 운서들 가운데에서 최초로 중국 한자음과 조선 한자음을 함께 표기한 운서이다.[34] 1951년엔 18세기 현실 한자음의 대표로 두기도 하는 운서인 《삼운성휘》를 간행한다.[33]2. 2. 6. 탕평책과 외척 견제

영조는 노론이 자신을 추대한 것을 잊지 않고, 신임옥사 관련자들과 노론 4대신을 사면 복권하고 그 후손, 관련자들을 등용했다. 1748년 이인좌의 난에 연좌되었던 소론 강경파, 남인 강경파는 다시 영조를 자극하는 괘서를 붙였다. 그리고 과거 시험장에서 영조를 가짜 군주라고 조롱하는 답안지가 발견되어 1748년, 1755년 소론 강경파에 대한 대대적인 처벌과 유배형을 내렸다.선의왕후가 죽고 그의 거처에서 성장한 차남 사도세자가 소론에게 호의를 보이자, 노론은 이를 경계했고 노론 강경파는 이를 영조에게 고해바쳤다. 또한 외척세력 역시 사도세자의 비행과 실수, 일거수일투족을 영조에게 고해 바쳤다. 노론 외척 중에는 혜경궁 홍씨의 친정 일가들도 있었고, 혜경궁은 남편 사도세자의 실수와 비행을 자신의 친정에 알렸다. 영조는 불같이 화를 내는 성품이었고, 좋고 싫은 것이 명확해서 싫어하는 것은 끝까지 싫어하거나 배척했다. 세자가 속내를 잘 드러내지 않는 성격이라는 것과, 세자에게 정신질환과 의대증 등이 있다는 점, 노론 및 외척에 의해 보고되는 사안 등 다양한 이유로 세자를 경계하게 되었다. 세자 대리청정 시 소론을 전부 축출하라는 노론 강경파의 주장에 사도세자는 소론이 전부 역적이 아니라며 거절 의사를 표시했는데, 이때 소론을 보호하려 한 것에 대해 소론 일각에서는 세자에게 호의를 보이게 되었다.

노론을 중용했지만 탕평책을 써서 소론 대신, 관료들을 적극 등용했다. 한편으로 노론 강경파와 외척을 견제하려 했고, 노론 내에서도 벽파나 시파에 속하지 않고, 성리학의 원칙과 현실 적용, 외척이나 즉위 공로자들과 거리를 둔 청명당파를 중용했다. 노론청명당파는 노론 강경파나 노론 탕평파, 외척 세력과는 다른 이유, 다른 목적으로 노론이 진정한 군자의 정당이라는 확신 아래 소론과 남인을 추방, 배척할 것을 적극 상소했다. 동시에 외척 세력을 공격하고, 노론 강경파나 탕평책에 적극 호응하는 노론 탕평파 역시 원칙에 어긋난다는 이유로 공격을 가했다. 영조는 자신의 탕평책을 거부하는 청명당을 부담스러워하면서도 원칙론을 높이 평가하여 이들을 중용한다.

영조는 당쟁(黨爭)이 국가 행정에 미치는 악영향을 깨닫고 즉위하자마자 당쟁 종식을 시도했다.

2. 3. 세자의 대리청정과 갈등

1750년(영조 26년) 혜경궁 홍씨가 경복궁에서 의소세손 이정을 출산하자 영조는 의소세손에게 큰 기대를 걸고 원손, 세손에 임명하였다. 그러나 세손은 1752년 4월 갑작스러운 병으로 통명전에서 사망했다. 1751년 11월에는 효장세자 사후 홀로 있던 효순현빈도 사망하였다. 영조는 이 둘의 연이은 죽음으로 한동안 상심하였다.1752년(영조 28년) 훗날 정조가 될 손자 이산이 태어났다. 같은 해 영조는 알 수 없는 이유로 병석에 눕게 되고, 사도세자에게 시험삼아 명을 내려 대리청정을 하게 되었다. 세자는 노론의 의견을 일방적으로 듣지 않고 소론도 일부 등용하였다. 이인좌의 난과 관련하여 소론 온건파 이광좌 등의 처벌, 추탈을 요구했지만 세자는 거절하였다. 노론은 영조에게 세자가 잘못된 정치관을 갖고 있다고 고해바쳤다.

영조가 약을 물리치자 세자는 자신의 허물 때문이라고 했으나, 영조는 그런 꾸짖음 하나 못 받느냐며 몹시 기분이 상했다. 그러나 세자가 소론에 우호적이라는 점, 선의왕후전 궁인들에게 경종 독살설 등을 접하고 노론에 대해 부정적으로 보고 있다는 점 등을 노론은 주목했다.

노론의 모함과 외척의 수시 보고 외에도 세자는 의대병과 정신질환 등을 앓고 있었고, 옷입는 문제로 궁녀들을 죽였으며 귀인 박씨 빙애를 살해하기도 했다. 정성왕후 사후 맞이한 계비 정순왕후와 그의 친정 역시 사도세자와 갈등하였다. 영조의 재위 기간 중 유일하게 비극적인 사건은 그의 아들 사도세자의 죽음이었다. 사료에 따르면 사도세자는 정신 질환을 앓았고, 궁궐에서 사람들을 무작위로 죽이고 궁녀들을 강간하기도 했다. 영조는 사도세자를 처형하면 며느리인 혜경궁 홍씨와 손자인 정조까지 연루될 수 있었기에, 1762년 7월 뜨거운 날에 사도세자에게 나무로 만든 쌀독에 들어가도록 명령했다. 이틀 후, 영조는 사도세자가 들어있는 쌀독을 밧줄로 묶고 풀로 덮은 뒤 궁궐 위쪽으로 옮기게 했다. 사도세자는 7일 밤까지 쌀독 안에서 반응을 보였고, 8일째 되는 날 쌀독을 열자 사망한 것으로 확인되었다.[10] 19세기에는 사도세자가 정신 질환을 앓았던 것이 아니라, 궁중 음모의 희생자였다는 소문이 있었다. 그러나 이는 혜경궁 홍씨가 쓴 혜경궁 홍씨 한글 자전과 조선왕조실록에서 반박된다.[10]

사도세자의 아들인 정조의 적통을 유지하기 위해 영조는 그 아이를 사망한 효장세자와 효순왕후의 아들로 등록하도록 명령했다.[11]

2. 4. 임오화변

1762년 음력 4월 사도세자는 영조에게 보고하지 않고 알려져있지 않은 이유로 평안도를 다녀온다. 의문의 관서행 당시 만나고 온 인물은 소론 재상이며 조문명의 아들, 조현명의 조카인 조재호였다. 그리고 동궁 지하에 알 수 없는, 빈 공간이 있는 것이 어느 궁인이 발견하기도 했다. 그해 6월 14일(음력 5월 22일) 영조 38년 나경언이 세자의 결점과 비행을 10여 조에 걸쳐 열거하였다. 이를 본 영조는 크게 화를 내며 이런 사실들을 자기에게 알리지 않은 신하들을 질책한다. 나경언은 처형되었지만 영조는 세자에 대한 의혹을 거두지 않았다.[10]세자가 평안도를 다녀왔을 무렵, 동궁에 세자가 없다는 사실을 보고받고 영조는 동궁을 행차하려 했다가 주저했다. 그사이 사도세자는 말을 달려 수일 만에 다시 한성에 등장한다.

1762년 5월 13일, 생모 영빈 이씨가 영조에게 세자를 처분하여 세손을 보호하라며 세자의 비행을 고변한다.

{{인용문2|세자가 내관, 내인, 하인을 죽인 것이 거의 백여명이오며

그들에게 불로 지지는 형벌을 가하는 등

차마 볼수 없는 일을 행한것은 이루 말로 다할 수 없습니다.

그 형구는 모두 내수사 등에 있는 것으로 한도없이 가져다 썼습니다.

또 장번내관을 내쫒고 다만 어린 내관 별감 들과 밤낮으로 함께 있으면서

가져온 재화를 그놈들에게 나눠주고, 기생, 비구니와 주야로 음란한 일을 벌였습니다.

그리고 제 하인을 불러 가두기까지 했습니다.

근일은 잘못이 더욱 심하여 한번 아뢰고자 하나

모자의 은정 때문에 차마 아뢰지 못했습니다.

근일 궁궐 후원에다가 무덤을 만들어 감히 말할 수 없는 곳을 묻고자 했으며

하인에게 머리를 풀게하고 날카로운 칼을 곁에두고 불측한 일을 하고자 했습니다.

지난번 제가 창덕궁에 갔을 때 몇번이나 저를 죽이려고 했는데

제 몸의 화는 면했습니다만 제 몸이야 돌아보지 않더라도 임금의 몸을 생각하면

어찌 감히 이 사실을 아뢰지 않겠습니까.|영빈 이씨의 고변}}

당시 세자를 폐하며 영조가 반포한 폐세자 반교문에는 생모 영빈 이씨가 영조에게 고변한 내용이 나온다.

1762년 7월 4일(윤 5월 13일) 결국 아버지 영조는 세자를 불러 폐하여 서인으로 삼고, 휘령전 앞 쌀 담는 뒤주 속에 세자를 가두었다. 그 뒤 누군가가 세자가 갇힌 뒤주의 틈으로 미음(죽)과 물을 넣어준다는 것을 안 영조는 내관을 시켜 뒤주에 유약을 발라서 통풍을 막는다. 그로부터 3,4일 만에 세자는 뒤주에서 굶어죽고 만다. 8일 뒤인 7월 12일(윤5월 21일) 아사한 사도 세자의 부음(죽음)이 확인되자 세자의 위호(位號)를 복구하고 사도(思悼)라는 시호를 내렸다.[10]

- ---(작자 미상의 무속화, 19세기 작)]]

영조의 재위 기간 중 유일하게 비극적인 사건은 그의 아들 사도세자의 죽음이었다. 사료에 따르면 사도세자는 정신 질환을 앓았고, 궁궐에서 사람들을 무작위로 죽이고 궁녀들을 강간하기도 했다. 영조는 사도세자를 처형하면 며느리인 혜경궁 홍씨와 손자인 정조까지 연루될 수 있었기에, 1762년 7월 뜨거운 날에 사도세자에게 나무로 만든 쌀독에 들어가도록 명령했다. 이틀 후, 영조는 사도세자가 들어있는 쌀독을 밧줄로 묶고 풀로 덮은 뒤 궁궐 위쪽으로 옮기게 했다. 사도세자는 7일 밤까지 쌀독 안에서 반응을 보였고, 8일째 되는 날 쌀독을 열자 사망한 것으로 확인되었다.[10] 19세기에는 사도세자가 정신 질환을 앓았던 것이 아니라, 궁중 음모의 희생자였다는 소문이 있었다. 그러나 이는 혜경궁 홍씨가 쓴 '''한중록'''과 조선왕조실록에서 반박된다.

사도세자의 아들인 정조의 적통을 유지하기 위해 영조는 그 아이를 사망한 효장세자와 효순왕후의 아들로 등록하도록 명령했다.[11]

2. 4. 1. 고류의 실패

그러나 노론과 소론의 대립 구도는 끝내 1762년 자신의 아들인 사도세자를 죽음으로 몰고 갔다. 사도세자는 경종비 선의왕후가 만년을 보내던 저승전에서 유년기를 보냈고 이들을 통해 경종독살설을 접하고 노론에게 반감을 갖게 된다. 영조의 원비이자 사도세자를 양자로 입양한 정성왕후 서씨가 죽고 맞이한 김한구의 딸 정순왕후 김씨와 후궁 숙의 문씨 역시 사람을 심어 사도세자의 행적을 영조에게 고해바치며 양자 사이를 이간질했다.김상로, 홍계희, 김한구 등은 세자가 그릇된 정치관을 갖고 있다고 영조에게 고하였고, 영조에게 경종 독살설의 진실을 묻게 된다. 또한 세자는 대리청정 기간 중 이인좌의 난 이후 꾸준히 요구된 소론계 인사들에 대한 연좌제, 처벌을 반대하고 소론계 인사들을 등용하여 노론에게 경계심을 불러 일으킨다.

1749년에 사도세자가 영조의 건강 때문에 대리청정을 하게 되자 사도세자와 영조를 이간질하는 노론과 숙의 문씨에 의해 사도세자는 뒤주에 갇혀 죽게 되었다. 일부 사학자들은 영조는 후에 사도세자를 죽인 것을 후회하고 사도세자의 아들(후일의 정조)을 왕세손으로 삼았다고 주장하나 이는 사실이 아니다. 영조는 이미 사도세자가 생존했을 당시 손자를 세손으로 책봉했다. 이는 보위를 이을 세자가 생존한 상태에서 세손까지 점지한 것으로 세종이 병약한 문종이 세자였을 때 단종을 세손으로 삼은 것과 더불어 무척 드문 예라 할 수 있다. 혹자는 주로 왕위세습 구도가 불분명할 때 세손책봉을 하며 이미 영조가 사도세자를 죽이기로 오랫동안 마음을 굳혔을 것으로 보고 있다. 또한 영조가 세손에게 대리청정을 시킨 이유로 노론을 견제하는 방법을 가르치려 했다는 주장도 있으나 이 역시 허무맹랑하다. 영조가 세손에게 대리청정을 허락한 것은 승하하기 고작 석달 전으로 정치적인 학습과 대리청정은 무관해 보인다. 영조는 늙어서 분별력을 잃을지언정 권력을 놓지 않았다. 훗날 정조가 되는 세손은 대리청정을 받아들이는 조건을 아버지 사도세자의 기행 및 살인행각을 담은 기록을 삭제할 것으로 요구했고 영조 승하 직전 승정원일기가 세초 되었다.

2. 5. 재위 후반

영조는 생애 대부분을 건강이 좋지 않은 상태로 지냈으며, 기생충 감염을 겪기도 했다. 이 때문에 그는 건강을 유지하기 위해 많은 예방 조치를 취했는데, 이것이 비교적 고령으로 사망한 데 기여했을 것이라는 추측도 있다.[12]사도세자의 죽음 14년 후, 그의 아들이자 영조의 손자인 이산(추존 정조)이 왕위에 올랐다. 새 왕의 초기 통치는 아버지 사도세자의 죽음을 초래한 상소를 올린 신하들에 대한 복수를 두려워하는 궁중 관리들의 정치적 음모와 공포로 얼룩졌다.

영조는 그의 후궁이자 계비인 정순왕후와 함께 경기도 구리의 원릉(원릉/元陵한국어)에 합장되었다.

2. 5. 1. 세손의 대리청정

영조는 사도세자의 아들이자, 후계자인 세손(정조)을 자신의 맏아들인 효장세자의 양자로 입적하고, 후사를 얻지 못하고 죽은 맏며느리 효순현빈은 승통세자빈으로 봉하여 받들게 했다. 또한 정조에게 즉위 후 효장세자를 왕으로 추존하라는 유언을 남겼다.영조는 세손에게 보위를 양위하려 하였으나 신하들의 만류로 대리청정을 결심한다. 1774년(영조 50년) 영조가 세손에게 대리청정을 명할 때 홍인한 등 노론의 지도부가 승정원의 승지와 사관(史官)들을 가로막고 붓을 빼앗으면서까지 방해하였으나, 영조는 세손에게 대리청정을 명하였고, 곧이어 병권을 움직일수 있는 감국권과 부절 승인권한 역시 세손에게 넘겨주었다.

한편 은언군과 은신군 등이 시장에서 송사에 휘말린 뒤 홍봉한이 이들의 뒤를 후원하였다는 것이 알려지면서 손자 은언군과 은신군을 제주도로 유배보내게 된다. 은신군은 곧 풍토병을 얻어 사망하고 은언군은 세손이 즉위한 뒤에 석방된다.

2. 5. 2. 최후

1776년(영조 52년), 영조는 세손에게 대리청정을 맡긴 후 경희궁 집경당(集慶堂)에서 승하하였다. 만년에 기로소(耆老所)에 들어갔다. 영조의 국상 당시 빈소를 마련하고 3년상을 마친 주도복, 이상호 등의 선비들을 특별히 상을 내려 포상하기도 했다.[12]재궁은 경기도 양주군 구리면(현 구리시)의 동구릉의 원릉에 안장되었다. 현재의 원릉 자리는 원래 그의 증조부인 효종이 안장되었다가 이장된 자리라서 여러 번 논란이 있었으나 그대로 현재의 원릉 자리에 안장된다. 영조는 생애 대부분을 건강이 좋지 않은 상태로 지냈으며, 기생충 감염을 겪기도 했다. 이 때문에 그는 건강을 유지하기 위해 많은 예방 조치를 취했는데, 이것이 비교적 고령으로 사망한 데 기여했을 것이라는 추측도 있다.[12]

사도세자의 죽음 14년 후, 그의 아들이자 영조의 손자인 이산(추존 정조)이 왕위에 올랐다. 새 왕의 초기 통치는 아버지 사도세자의 죽음을 초래한 상소를 올린 신하들에 대한 복수를 두려워하는 궁중 관리들의 정치적 음모와 공포로 얼룩졌다.

영조는 그의 후궁이자 계비인 정순왕후와 함께 경기도 구리의 원릉(원릉/元陵한국어)에 합장되었다.

2. 5. 3. 묘호 및 시호

원래의 묘호는 '''영종'''(英宗)으로 시호와 존호를 합쳐 '''지행순덕영모의열장의홍륜광인돈희체천건극성공신화대성광운개태기영요명순철건건곤녕익문선무희경현효대왕'''(英宗至行純德英謨毅烈章義弘倫光仁敦禧體天建極聖功神化大成廣運開泰基永堯明舜哲乾健坤寧翼文宣武熙敬顯孝大王)이었다.고종 때 묘호가 영종에서 '''영조'''(英祖)로 바뀌고 존호를 더하여 정식 시호는 '''지행순덕영모의열장의홍륜광인돈희체천건극성공신화대성광운개태기영요명순철건건곤녕배명수통경력홍휴중화융도숙장창훈정문선무희경현효대왕''''(英祖至行純德英謨毅烈章義弘倫光仁敦禧體天建極聖功神化大成廣運開泰基永堯明舜哲乾健坤寧配命垂統景曆洪休中和隆道肅莊彰勳正文宣武熙敬顯孝大王)이 되었다. 묘호 '''영조'''의 의미는 재주와 공덕이 많다는 의미이다.

3. 가족 관계

영조의 부친은 숙종이며, 모친은 숙빈 최씨이다. 숙종의 왕비였던 인현왕후는 영조의 법모였으나 자녀가 없었다. 이후 숙종의 또 다른 계비인 인원왕후 역시 영조의 법모가 되었으나 마찬가지로 자녀는 없었다.

영조는 정비 정성왕후 서씨와 계비 정순왕후 김씨를 두었으나 두 왕후 모두에게서 자녀를 얻지 못했다.

후궁 정빈 이씨에게서 화억옹주와 진종으로 추존된 효장세자 그리고 화순옹주를 얻었다. 또 다른 후궁 영빈 이씨에게서는 화평옹주, 화협옹주, 장조로 추존된 사도세자, 화완옹주와 요절한 3명의 옹주를 얻었다.

후궁 귀인 조씨에게서는 화유옹주와 요절한 옹주 1명을, 후궁 숙의 문씨에게서는 화령옹주와 화길옹주를 얻었다. 이 외에 상궁 이씨가 있었다.[37]

4. 영조가 등장하는 작품

영조는 다양한 작품에 등장하였다.[49]

1972년 KBS 드라마 《한중록》에서 이치우가, 1979년 MBC 드라마 《안국동 아씨》에서는 최불암이 영조 역을 맡았다. 1988년 MBC 드라마 《조선왕조 오백년 한중록》에서는 김성원이, 같은 해 KBS 드라마 《하늘아 하늘아》에서는 김성겸이 영조를 연기했다. 1998년 MBC 드라마 《대왕의 길》에서는 박근형이, 2001년 MBC 드라마 《홍국영》에서는 최불암이 다시 영조 역을 맡았다.[22] 2002년 MBC 드라마 《어사 박문수》에서는 조민기가, 2002년부터 2003년까지 방영된 KBS 드라마 《장희빈》에서는 이태리가 영조를 연기했다.

2007년 채널CGV 드라마 《정조암살미스터리 - 8일》에서는 김성겸이, 같은 해 MBC 드라마 《이산》에서는 이순재가 영조 역을 맡았다.[13] 2010년 MBC 드라마 《동이》에서는 이형석과 이선호가, 2011년 SBS 드라마 《무사 백동수》에서는 전국환이 영조를 연기했다. 2014년 SBS 드라마 《비밀의 문: 의궤 살인 사건》에서는 한석규가 영조 역을 맡았으며,[14] 2015년 KBS2 드라마 스페셜 《드라마 스페셜 - 붉은 달》에서는 김명곤이 영조를 연기했다. 2016년 SBS 드라마 《대박》에서는 여진구가, 2019년 SBS 드라마 《해치》에서는 정일우가 영조 역을 맡았다.[15][16] 2021년 MBC 드라마 《옷소매 붉은 끝동》에서는 이덕화가 영조를 연기했다.

영화에서는 1956년 《사도세자》를 시작으로, 2014년 《역린》에서 이규현이, 2015년 《사도》에서 송강호가, 2017년 《역모: 반란의 시대》에서 류태준이 영조를 연기했다.

소설로는 강신재의 《대왕의 길》, 류은경의 《이산 정조대왕》, 여설하의 《이산과 음모》, 김상렬의 《목숨》, 마르크 함싱크의 《충신》, 김경민의 《사도세자》 등이 있다.

5. 관련 문화재

- 영조어진(보물 제932호)은 서울 종로구 국립고궁박물관에 소장되어 있다.

- 영조 기로연·수작연도 병풍(보물 제1531호)은 서울 종로구 서울역사박물관에 소장되어 있다.

- 영조어필-숙빈최씨사우제문원고(보물 제1631-1호)는 경기도 성남시 한국학중앙연구원에 소장되어 있다.

- 영조어필-숙빈최씨소령묘갈문원고(보물 제1631-2호)는 경기도 성남시 한국학중앙연구원에 소장되어 있다.

- 영조어필-읍궁진장첩(보물 제1631-3호)은 경기도 수원시 수원역사박물관에 소장되어 있다.

- 영조대왕의 도포(중요민속문화재 제220호)는 대구 동구 파계사에 소장되어 있다.

- 영조태실석난간조배의괘(충청북도 유형문화재 제170호)는 충청북도 청주시에 있다.

- 청주 영조 태실(충청북도 기념물 제69호)은 충청북도 청주시 상당구 낭성면 무성리에 있다.

참조

[1]

서적

The History of Korea

https://archive.org/[...]

The Methodist Publishing House

2013-09-10

[2]

웹사이트

The history of Korea

https://archive.org/[...]

Methodist Pub. House

2014-06-04

[3]

실록

Yeongjo Sillok

1728-07-27

[4]

실록

Yeongjo Sillok

1753-07-23

[5]

서적

The Memoirs of Lady Hyegyong Pag

[6]

서적

The 1728 Musin Rebellion: Politics and Plotting in Eighteenth-Century Korea

University of Hawaii Press

2016

[7]

뉴스

https://world.kbs.co[...]

KBS World

2023-11-19

[8]

웹사이트

https://encykorea.ak[...]

Encyclopedia of Korean Culture

2023-11-19

[9]

웹사이트

Archived copy

http://www.koreaawar[...]

2013-01-18

[10]

서적

The Memoirs of Lady Hyegyŏng: The Autobiographical Writings of a Crown Princess of Eighteenth-Century Korea

University of California Press

[11]

서적

The Memoirs of Lady Hyegyŏng: The Autobiographical Writings of a Crown Princess of Eighteenth-Century Korea

University of California Press

[12]

웹사이트

https://www.pressian[...]

2013-10-23

[13]

웹사이트

2019-03-02

[14]

웹사이트

Same role, different actors

https://www.koreatim[...]

2014-08-18

[15]

웹사이트

SBS announces the cast of 'Haechi'

http://koreajoongang[...]

2018-11-09

[16]

웹사이트

After serving his country, Jung Il-woo is back: The actor once again dons hanbok for an upcoming SBS drama

http://koreajoongang[...]

2019-01-29

[17]

뉴스

조선 후기 왕들, 청나라로부터 받은 시호 철저히 숨겼다

https://www.chosun.c[...]

조선일보

2007-09-11

[18]

뉴스

清の諡号を隠した朝鮮後期の国王たち

http://www.chosunonl[...]

조선일보

2007-09-16

[19]

서적

조선왕조실록(숙종, 고종, 선조, 중종)

[20]

웹사이트

【時代劇が面白い】史実の王朝人物伝4「英祖」(2/3ページ)

https://korepo.com/a[...]

2024-04-08

[21]

뉴스

당뇨와 친구합시다 <下>관리 소홀로 고생 탤런트 이치우 씨

https://www.donga.co[...]

동아일보

2007-06-04

[22]

뉴스

<고승희ㆍ정진영 기자의 채널고정> 열두 번의 부활…최고의 영조 캐릭터는?

http://news.heraldco[...]

헤럴드경제

2014-10-08

[23]

뉴스

「閑中錄(한중록)」·「하늘아…」正面(정면)승부

http://newslibrary.n[...]

경향신문

1988-10-19

[24]

웹사이트

붉은 달 출연

http://movie.daum.ne[...]

2017-07-22

[25]

실록

숙종실록

1699-12-24

[26]

실록

숙종실록

1717-07-19

[27]

실록

경종실록

1721-08-20

[28]

실록

경종실록

1724-08-25

[29]

실록

경종실록

1724-08-21

[30]

실록

경종실록

1724-08-24

[31]

실록

영조실록

1755-05-20

[32]

서적

엽기 조선왕조실록

추수밭

[33]

논문

현실 한자음과 운서 한자음의 운모 체계의 비교

구결학회

2011-08-09

[34]

웹인용

자료분류 > 주제분류 > 화동정음통석운고(華東正音通釋韻考)

https://jsg.aks.ac.k[...]

한국학중앙연구원

2024-01-17

[35]

실록

정조실록

1776-03-30

[36]

서적

정조실록

1776-08-10

[37]

서적

승정원일기

1794-09-13

[38]

기타

유녀향염 광지(幼女香艶 壙誌)

[39]

서적

승정원일기

1773-10-07

[40]

웹사이트

화억옹주 추증교서

http://www.k-heritag[...]

2016-03-05

[41]

서적

태봉등록(胎峯謄錄)

1728-08-15

[42]

서적

승정원일기

1731-02-18

[43]

서적

태봉등록(胎峯謄錄)

1730-01-08

[44]

서적

승정원일기

1731-03-21

[45]

서적

태봉등록(胎峯謄錄)

1732-02-13

[46]

서적

영조실록

1736-04-12

[47]

서적

태봉등록(胎峯謄錄)

1735-10-21

[48]

서적

승정원일기

1736-09-03

[49]

뉴스

https://news.naver.c[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com