정조

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

정조는 조선의 제22대 왕으로, 사도세자의 아들이자 혜경궁 홍씨의 아들이다. 그는 1776년 즉위하여 탕평책을 계승하고 왕권 강화를 위해 노력했다. 규장각을 설치하여 인재를 양성하고, 장용영을 설치하여 군사력을 강화했다. 상업 발전을 위해 신해통공을 실시하고, 수원 화성을 건설하는 등 다양한 개혁을 추진했다. 정조는 1800년 47세의 나이로 갑작스럽게 사망했으며, 그의 죽음에는 독살설이 제기되기도 한다. 그는 효의왕후와 함께 건릉에 합장되었으며, 1899년 정조상황제로 추존되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 18세기 한국의 군주 - 숙종 (조선)

숙종은 1674년부터 1720년까지 재위하며 환국 정치를 통해 왕권을 강화하고, 대동법 확대와 상평통보 발행으로 민생 안정에 기여했으며, 당쟁 격화와 외교적 성과를 보인 조선의 제19대 국왕이다. - 18세기 한국의 군주 - 경종 (조선)

경종은 숙종과 희빈 장씨 사이에서 태어나 왕위에 올랐으나, 당쟁과 건강 문제, 후사 문제로 재위 기간 동안 어려움을 겪은 조선의 20대 왕이다. - 조선 국왕 - 태조 (조선)

고려 말 무신으로서 위화도 회군을 통해 정권을 장악하고 조선을 건국한 태조 이성계는 뛰어난 리더십으로 국가의 기틀을 다졌으나, 왕위 계승 갈등으로 인해 상왕으로 물러났다. - 조선 국왕 - 대군주

대군주는 고종이 중국과의 종속 관계 청산 후 국왕의 격을 높이기 위해 사용한 칭호였으나, 대한제국 선포 후 황제 즉위로 폐지되었으며, 현대 한국어에서는 overlord의 번역어로도 쓰인다.

2. 출생과 성장 과정

1752년 10월 28일 영조의 둘째 아들인 사도세자와 혜경궁 홍씨 사이에서 창경궁 경춘전(景春殿)에서 태어났다. 형인 의소세자가 요절한 뒤 태어나 탄생 당일 영조에 의해 원손(元孫)이 되었다.[35] 1755년 영조는 어린 원손의 총명함을 기뻐하며 신하들 앞에서 경전을 읽게 하였고, 1757년 직접 자서를 보고 글자를 골라 원손의 이름을 '산(祘)'으로 정하였다.[39] 이후 김종수를 세손의 교리(校理)로 삼아 글을 가르치게 하였고, 1761년 4월 14일 성균관에 입학하였다.[40]

1764년(영조 40년), 영조는 세손을 요절한 첫 아들 효장세자의 양자로 삼아 왕위 후계자로서의 지위를 유지하도록 하였다.[53] 효장세자는 영조의 맏아들이었으나 아홉 살의 나이로 요절하였고, 효장세자의 빈이었던 효순왕후 역시 정조가 태어나기 전인 1751년(영조 27년) 별세하였기 때문에 정조의 양자 입적은 왕위계승권을 유지하기 위한 형식적인 절차였다.

세손 시절 정조는 엄격한 관리 속에 공부에 열중하였다. 왕세자의 학습은 서연이라 하였고[56], 세자시강원과 세자익위사의 문관들이 담당하였다.[57] 당시 서연에서는 《효경》, 《소학초략》, 《동몽선습》 같은 아동용 입문서와 《소학》, 《대학》, 《논어》, 《맹자》, 《중용》의 경서, 《사략》, 《강목》 같은 역사서, 《성학집요》, 《주자봉사》 등을 강론하였다.[58] 정조는 경학뿐 아니라 무예 단련에도 관심을 보여 활쏘기를 즐겼는데, 즉위 이후 기록인 《어사고충첩》에는 50발 중 49발을 명중시킨 날이 10번 넘게 기록되어 있다.[60]

1769년 세손 산은 기방에 출입했다가 발각되었으나, 혜경궁 홍씨와 홍봉한의 도움으로 수습되었다. 이는 왕조실록에는 기록되지 않았으나, 혜경궁 홍씨의 한중록에 언급되었다.

1775년 영조는 노환으로 세손에게 대리청정을 맡겼다. 노론 벽파는 반대하였으나, 영조는 홍인한을 파직시키고 옥새를 세자궁으로 옮겨 대리청정을 강행하였다. 홍국영은 노론 벽파를 탄핵하여 세손의 위기를 모면하게 하였다.[4]

2. 1. 출생

1752년 10월 28일 영조의 둘째 아들인 사도세자와 혜경궁 홍씨 사이의 둘째 아들로 창경궁의 경춘전(景春殿)에서 태어났다. 형인 의소세자가 3살의 어린 나이로 먼저 요절한 뒤 태어났기 때문에 탄생 당일 영조에 의해 원손(元孫)이 되었다.[35] 1755년(영조 31년), 영조는 어린 원손이 총명함을 기뻐하며 신하들 앞에서 경전을 읽어보도록 하였다. 1757년 영조는 직접 자서를 보고 글자를 골라 원손의 이름을 '산(祘)'으로 정하였다.[39] 영조는 김종수를 세손의 교리(校理)로 삼아 글을 가르치도록 하였고, 1761년 4월 14일(영조 37년 음력 3월 10일) 성균관에 입학하였다.[40]2. 2. 사도세자의 죽음

1749년(영조 25년)부터 영조를 대신하여 대리청정을 하였던 사도세자는 아버지 영조와의 불화로 심리적인 위기를 겪었다. 홍봉한에게 보낸 편지에서 “극심한 우울증에 시달리고 있으니 남몰래 약을 지어 보내달라”고 요청하기도 하였다.[43]사도세자는 노론이었던 홍봉한 가문을 처족으로 맞이하였지만 대리청정을 하면서 소론에 우호적이었고, 노론과는 충돌을 거듭하여 영조와 불화를 자초하였다.[45] 또한 관서행, 서연 불참, 기녀들과 풍류를 즐기는 등 문제 되는 행동을 많이 했다. 영조 스스로가 경종 시절 노론의 힘을 업고 왕세제(王世弟)가 되어 즉위할 수 있었기 때문에 영조의 탕평책 역시 노론의 입장을 두둔할 수 밖에 없었다.[46]

1762년(영조 38년) 윤5월에 영조는 사도세자를 폐위하고 뒤주에 가두었으며, 사도세자는 뒤주에 갇힌 지 8일 뒤에 죽었다.[47] (임오화변) 이 사건은 노론의 정치적 음모에 의한 비극적인 사건이었다.

윤 5월 13일 사도세자가 뒤주에 갇히기 직전 무겸선전관 이석문이 어린 세손을 등에 업고, 수문장들을 밀치고 궐내로 들어왔다. 어린 세손은 할아버지 영조에게 아비를 살려줄 것을 청했으나 강제로 끌려나갔고, 윤숙, 권정침 등이 세자 구명을 상소했으나 거절당했다.

영조는 사도세자가 죽은 뒤 그를 복위시키고 사도라는 시호를 내려 장례를 치렀다. 장례를 치른 후 얼마 지나지 않은 8월 26일 사도세자의 장인인 홍봉한은 상소를 올려 사도세자의 죽음이 병 때문에 일어난 어쩔 수 없는 일이라 하였고, 영조는 금등고사[48]를 언급하며 더 이상 이 일을 언급하지 못하도록 하였다.[49]

2. 3. 세손 시절

1761년(영조 37년) 4월 14일(영조 37년 음력 3월 10일) 세손은 성균관에 입학하였다.[40] 같은 해, 세손은 관례를 치렀다. 관례식에서는 대제학 김양택이 지은 반교문이 낭독되었는데, 나라의 맏손자로서 대통을 이을 사람임을 명심하고 요, 순과 같은 사람이 되라는 당부가 있었다.[50] 1762년 2월 훗날 효의왕후가 되는 김시묵의 딸과 가례를 올렸다.[51]1764년(영조 40년), 영조는 세손을 요절한 첫 아들 효장세자의 양자로 삼아 왕위 후계자로서의 지위를 유지하도록 하였다.[53] 효장세자는 영조의 맏아들이었으나 아홉 살의 나이로 요절하였고, 효장세자의 빈이었던 효순왕후 역시 정조가 태어나기 전인 1751년(영조 27년) 별세하였기 때문에 정조의 양자 입적은 왕위계승권을 유지하기 위한 형식적인 절차였다.

세손 시절 정조는 엄격한 관리를 받으며 공부에 열중하였다. 왕세자가 하는 학습은 서연이라고 하였다.[56] 세손 역시 사도세자와 같이 서연을 열었고, 서연을 전담하는 세자시강원과 함께 원래는 세자의 호위를 담당하던 기관인 세자익위사의 문관들이 이를 담당하였다.[57] 당시 서연에서 강론된 책은 《효경》, 《소학초략》, 《동몽선습》과 같은 아동용 입문서에서 시작하여 《소학》, 《대학》, 《논어》, 《맹자》, 《중용》의 경서를 강론하고 열 살 이후로는 《사략》, 《강목》과 같은 역사서를 별도로 강론하였고 열일곱 살에는 《성학집요》, 《주자봉사》와 같은 것을 또 다시 별도로 강론하여 하루에 세 번의 서연을 여는 강행군이었다.[58] 정조는 경학 못지 않게 무예의 단련에도 관심을 보였다. 그는 활쏘기를 즐겨 하였는데, 즉위 이후 정조의 활쏘기 결과를 기록한 《어사고충첩》에는 50발을 쏘면 49발을 명중시킨 날이 10번이 넘게 기록되어 있다.[60]

1769년 세손 산은 기방에 출입했다가 발각되었으나, 혜경궁 홍씨와 홍봉한의 도움으로 사건이 수습되었다. 이는 왕조실록에는 기록되지 않았으나, 혜경궁 홍씨의 한중록에 언급되었다.

2. 4. 대리청정

1775년(영조 51년), 영조는 노환으로 인해 세손에게 대리청정을 맡겼다. 노론 벽파는 세손의 대리청정을 극구 반대하였으나, 영조는 홍인한을 파직시키고 옥새를 세자궁으로 옮겨 대리청정을 강행하였다. 세자시강원의 홍국영은 노론 벽파를 탄핵하여 세손의 위기를 모면하게 하였다.[4]3. 즉위 초기

정조는 즉위식에서 자신이 사도세자의 아들임을 천명하였다.[65] 이는 죄인의 아들은 임금이 될 수 없다는 노론 벽파 측 주장에 대한 정면 대응이었다.[66] 정조는 양아버지 효장세자를 진종으로,[67] 생부 장조(사도세자)를 장헌(莊獻)으로 추숭하였다.[68] 그러나 생부 추숭은 “오직 종천(終天)의 슬프고 사모하는 마음”[68] 때문이라며, 노론과의 첨예한 대립은 피하려 하였다.[69]

정조는 아버지 사도세자의 죽음에 관여한 정후겸과 홍인한을 유배 후 사사했다.[70][71] 신하들은 정조의 외할아버지 홍봉한의 사형도 요구했으나, 어머니 혜경궁 홍씨의 단식으로 무산되었다.[72]

영조는 “임오년 처분”(사도세자 죽음) 언급을 금지하는 유훈을 남겼다. 정조 즉위 직후 노론이 장조(사도세자) 문제를 거론하며 재조사를 요구하자, 홍국영을 앞세워 사형에 처했다. 이로써 정조는 소론의 의구심을 풀었지만, 노론 벽파 견제 수단을 잃었다.[73] 정조가 장조(사도세자)의 묘를 옮기고 추숭 사업을 다시 시작한 것은 13년 뒤였다.[74]

정조는 아이들을 존중하는 정책을 제시하며, 아이들에게 존댓말을 쓰고 엎드려 절까지 했다고 한다.

3. 1. 즉위와 사도세자 추숭

1776년 3월 10일, 정조는 경희궁에서 즉위하였다.[5] 정조는 즉위식에서 자신이 사도세자의 아들임을 천명하였다.[7][12][13] 정조는 양아버지인 효장세자를 진종으로, 생부인 사도세자의 존호를 장헌(莊獻)으로 추숭하였다. 정조는 아버지의 죽음에 관여한 홍인한과 정후겸을 유배보내었다가 사약을 내려 죽였다. 이는 억울하게 죽은 아버지의 명예를 회복하고, 노론 벽파의 정치적 횡포를 바로잡기 위한 정의로운 조치였다.3. 2. 정유역변

1777년(정조 1년) 7월과 8월, 경희궁에 괴한이 침입하는 사건이 발생했다.[2] 조사 결과, 정조의 외척인 홍상범, 홍계능 등이 반정을 꾀한 것으로 드러났다. 이들은 노론 일파로, 쿠데타를 일으켜 정조를 암살하려 했으나 실패했다. 정조는 궁궐에 숨어있던 반란자들과 싸워 직접 암살자들을 체포했다. 정조는 홍상범, 홍계능 등을 처형하고, 은전군, 홍인한, 정후겸 등을 사형에 처했다. 홍국영이 이 사건을 책임지고 처리하여, 반대 세력을 제거하였다.[2]3. 3. 홍국영의 득세와 몰락

정조는 홍국영을 동부승지로 삼았다가[76] 도승지로 올렸고,[77] 임금 호위를 위한 숙위소를 설치하여 숙위대장에 임명하였다.[78] 이러한 전례 없던 조치로 홍국영은 막강한 실권을 쥐게 되었고, 모든 정사에 관여하며 삼사[79]의 소계[80], 팔도의 장첩[81], 묘염[82], 전랑[83] 직의 인사권 등을 총괄하였다. 이로 인해 백관들은 물론 8도 감사나 수령들까지도 그에게 머리를 숙이게 되었다. 홍국영의 이러한 득세는 실권을 쥔 세도 정치의 시작으로 평가된다.[84]정조는 세자 시절부터 신변의 위협을 느꼈고,[85] 즉위 초기 반대 세력에 둘러싸여 있었기 때문에 홍국영에게 의지하였다. 1776년(정조 즉위년) 6월 23일, 정조는 홍국영이 자신을 보호하였다고 언급하며 그에 대한 신임을 보였다.[86]

그러나 홍국영은 사사로운 관계에 따라 인사를 전횡하고, 정순왕후의 독단적인 한글 전교에 반발하여 자신의 누이를 원빈으로 들이는 등 무리하게 권력을 강화하려 하였다.

홍국영 몰락의 직접적인 원인은 확실하지 않으나, 원빈이 왕비에 의해 독살되었다고 믿고 보복하려 했다는 이야기가 전해진다.[84][87] 근본적인 원인은 지나친 권력욕과 외척이 정치에 관여하는 것을 억제하는 정조의 정책에 반하여 스스로 외척이 된 것을 들 수 있다.[88] 효의왕후를 의심하여 내전의 나인을 함부로 국문하고,[89] 상계군 담(憺)을 앞세워 왕위계승권에 관여하려 한 것도 정조가 홍국영을 축출한 원인이 될 수 있다.[88]

1779년(정조 3년), 홍국영은 도승지를 사임하였고,[90] 정조는 홍국영에게 백마와 금전을 선물로 주며 낙향시켰다.[91] 홍국영은 낙향 후 탄핵 상소가 이어져 강원도 횡성과 강릉 등지로 방출되었다가 1781년(정조 5년) 사망하였다. 정조는 홍국영의 사망 소식을 듣고 스스로를 탓하였다.[92]

4. 왕권 강화와 정치 개혁

정조는 할아버지 영조의 탕평책을 계승하여 정치적 안정을 이루려 노력했다.[11] 아버지 사도세자의 죽음에 책임이 있는 세력을 제거하고,[2] 자신의 통치에 반대하는 신하들의 위협을 홍국영 등의 도움으로 극복했다.[2]

정조는 즉위 초부터 아버지 사도세자의 명예 회복에 힘썼다.[8] 자신이 사도세자의 아들임을 선포하고,[12][13] 묘를 수원으로 옮기고 화성을 건설했다.

1776년에는 노론 강경파가 정조 암살을 시도했으나 실패했다. 정조는 직접 암살자들을 체포하고 관련자들을 처벌했다.[5]

정조는 백성을 위한 정치를 펼치고자 했다. 가뭄이 들었을 때는 백성들과 함께 기우제를 지내고,[9] 홍역이 유행하자 무료로 의약품을 공급하는 등 백성들의 고통을 덜어주기 위해 노력했다.[10]

정조는 규장각을 설치, 확대하여 학문 연구와 정책 자문 기능을 강화했다. 초기에는 시파 인물들을 등용했으나, 1781년 개편 이후 채제공 등 남인을 중용하며 당파를 초월한 인재 등용을 추구했다.[95] 또한, 초계문신 제도를 통해 젊은 인재를 육성하여 친위 세력을 강화했다.[104] 1785년에는 왕의 친위부대인 장용영을 설치하여 왕권을 강화했다.

하지만 규장각의 권한 강화는 반대파의 반발을 불러일으켰다. 1782년 이택징은 규장각 각신이 왕의 사사로운 신하이며 비밀스럽게 운영되고 경비를 많이 쓴다고 비판했다.[107] 이에 정조는 규장각이 인재 등용과 문풍 진작을 위한 것이라며 폐지할 수 없다고 반박했다.[108][109]

정조는 문체반정을 통해 실학자들의 새로운 문체를 비판하고 성리학적 질서를 강조했다.[111]

4. 1. 규장각 설치

정조는 즉위 후 창덕궁 후원에 규장각을 설치하였다. 규장각은 왕실 도서관이자 학술 연구 기관으로, 선대 왕의 유품과 중국 사신의 선물 등을 보관하는 곳이었다.[93] 세조와 숙종도 규장각을 설치한 적이 있다.[93] 정조는 규장각에 제학(提學)과 직제학(直提學)을 두었는데, 초기에는 정조의 정책에 호응하는 시파 인물들이 임명되었다.[94] 이는 규장각이 단순한 도서관이 아니라 왕권 강화를 위한 친위 세력 형성에도 목적이 있었음을 보여준다.[95]1781년(정조 5년) 규장각은 내각과 외각으로 확대 개편되었고,[99] 남인 출신 채제공이 규장각 제학으로 임명되면서 남인이 중용되었다.[95] 창덕궁에 자리잡은 내각 외에 강화도에 설치된 외각은 왕실 서적을 보관하였다.[99] 규장각은 홍문관, 승정원, 춘추관 등의 역할을 겸하며 정조의 핵심적인 기관이 되었다.[102]

정조는 초계문신(抄啓文臣) 제도를 통해 젊은 인재를 발탁하여 규장각에서 교육하고, 이들을 통해 친위 세력을 강화했다.[104] 초계문신은 37세 이하의 당하관[103] 중에서 선발되었으며, 정조 재위 기간 동안 138명에 이르렀다. 이들은 정기적인 시험을 통해 학문을 연마하고, 40세가 되면 국정에 참여했다.[104]

규장각은 정조의 개혁 정치를 뒷받침하고, 새로운 인재를 등용하는 중요한 역할을 수행했다. 하지만, 정조는 문체반정을 통해 옛 문체를 지키지 않은 글을 쓴 문인들을 비판하며, 성리학적 질서를 강조했다.[111]

4. 2. 장용영 설치

1785년, 정조는 왕권 강화를 위해 친위 부대인 장용영을 설치하였다.[4] 장용영(壯勇營)은 기존의 내금위를 대체하기 위해 설치되었는데, 정조는 경쟁 시험을 통해 장용영 장교를 선발하여 양반, 서얼, 평민 등 다양한 신분 출신의 유능한 인재를 등용하였다. 장용영은 정조의 군사력 강화 정책의 핵심이었으며, 정조 사후 정순왕후에 의해 해체되었다.[4]4. 3. 기타 개혁 정책

정조는 백성들의 삶을 개선하고 국가 기강을 바로잡기 위해 다양한 개혁 정책을 추진하였다.우선 한강에 배다리를 건설하여 교통을 편리하게 하고 백성들의 왕래를 도왔다.[8] 또한, 궁녀의 수를 줄여 정순왕후의 세력을 견제하고자 했다.[75] 이는 내명부 개혁의 일환이었다.[127]

상업 분야에서는 금난전권을 폐지하는 신해통공을 실시하여 상인들의 자유로운 활동을 보장하고 상업을 활성화했다.[8] 또한, 격쟁과 신문고를 운영하여 백성들이 직접 억울함을 호소할 수 있도록 했다.[8]

노비 문제에 있어서는 도망간 노비를 쫓는 추쇄관 파견을 중지시켜 노비들의 삶을 개선하고자 했다.[8]

인사 제도에도 변화를 주어 서얼과 중인의 등용을 확대하고, 함경도 등 소외된 지역에서도 문관을 선발하여 지역 차별을 완화하고자 했다.[8]

지방 통치와 관련해서는 암행어사를 파견하여 지방의 부정부패를 감시하고, 수령의 임기를 보장하여 중앙 통제를 강화했다.[8]

이러한 정조의 개혁 정책은 백성들의 삶을 개선하고, 사회적 차별을 완화하며, 국가의 기강을 바로잡기 위한 노력이었다고 평가할 수 있다. 그러나 정조의 개혁 정책은 기득권 세력의 반발과 여러 사정으로 인해 한계를 가질 수밖에 없었다.

5. 정치

정조는 당시 사회 문제를 해결하기 위해 여러 법제를 개혁하였다. 금난전권을 폐지한 신해통공으로 육의전 상인에게 주어졌던 독점권을 폐지하였고[135], 격쟁과 신문고를 운영하여 백성의 목소리를 직접 들으려 하였다.[136] 또한, 도망간 노비에 대한 추쇄관 파견을 중지하였고[137] 서얼과 중인의 문제도 개선하고자 하였다. 과거 제도 역시 특정 지역에 편중되지 않도록 고쳐, 함경도와 같이 무관만을 선발하던 곳에서도 문관을 선발하였다.[138]

정조는 기득권을 쥐고 있던 노론 세력의 반발에 대응하여 남인을 중용하고, 여러 붕당에서 자신의 정책을 지지하는 인사를 등용하는 탕평책을 실시하였다. 특히 남인 영수였던 채제공을 등용하여 여러 개혁 조치를 단행하였다.[139] 이러한 개혁 조치는 《대전통편》 간행을 통해 법제화되었다.[140]

지방 행정에 대해서는 중앙 통제를 강화하기 위해 수령의 임기를 보장하고, 박제가, 유득공, 박지원, 정약용 등 측근을 지방관에 임명하여 서원을 중심으로 한 지방 사족의 행정 관여를 억제하였다.[141] 또한, 암행어사를 수시로 파견하여 지시 사항 이행 여부와 부정부패를 감시하였다. 정조는 재위 기간 중 암행어사 60회, 별건어사 53회를 파견하였으며, 파견된 어사 가운데 27명은 초계문신 출신이었다.[142]

그러나 정조의 개혁 조치는 여러 사정으로 한계를 보였다. 전세 개혁은 전체의 3분의 1을 차지하는 면세전 문제로 어려움을 겪었고[143], 정약용이 신분과 지역을 가리지 않는 인재 등용을 제언했으나 정조 후기까지도 관직은 특정 가문에 편중되었다.

5. 1. 탕평책과 붕당 정치

정조는 할아버지 영조의 탕평책을 계승하여 붕당 간의 균형을 유지하고 왕권을 강화하고자 했다.[11] 노론을 견제하기 위해 남인을 중용하고, 여러 붕당에서 자신의 정책을 지지하는 인사를 등용하는 탕평책을 실시하였다.[139] 특히 남인 영수였던 채제공을 등용하여 여러 개혁 조치를 단행하였다.[139]정조는 아버지 사도세자의 죽음에 책임이 있는 세력들을 제거하려 하였고,[2] 노론 중진이었던 홍인한을 사형에 처하고, 봉건적 특권을 약화시키며 왕권을 강화하기 위한 정치·경제 개혁에 착수하였다. 1776년에는 규장각을 설치하여 문화 정치를 표방하는 동시에 붕당의 비대화를 억제하고 군주를 보좌할 수 있는 강력한 정치 기구로 육성하였다.

그러나 정조의 정책에 찬성한 남인, 소론, 일부 노론 신하들이 시파를, 반대로 끝까지 당론을 고수한 대다수의 노론 신하들이 벽파를 형성하여, 결국 당쟁은 시파와 벽파의 대결이라는 새로운 형태로 전개되었다. 정치는 시파 중심으로 운영되었지만, 벽파는 더욱 단결하여 정국 주도권을 빼앗을 기회를 모색하였다.

5. 2. 군사부론

정조는 세자 시절부터 이상적인 통치자로서 임금이면서 아버지이자 스승인 군사부론을 생각했다. 세자 시절 사부였던 김종수는 정조에게 통치자이자 임금이자 아버지가 될 것을 강조했고, 이는 세자가 평소 생각하던 바와 일치했다. 김종수는 정조에게 2년 정도 원시유학과 정통 주자성리학의 본질을 가르쳤다.[55] 김종수는 군주가 학문을 이끌어 요순시대의 이상을 실현한 것처럼, 군주는 실력을 닦아야 한다며 군주 스스로 학문과 군사 다방면에서 뛰어난 존재가 되어야 함을 역설했다. 또한 세자에게 만인을 포용하는 어버이가 되어야 하며, 항상 높고 숭고한 뜻을 지니고 이것을 이룩하는데 게을리해서는 안된다고 강조했다. 그는 성리학만이 진리라는 견해는 잘못이고, 학자의 해석에 따라 뜻과 의미가 달라질 수 있음을 지적했다. 그는 허목과 윤휴를 비난하면서도, 원시유학의 가치를 설명하였다. 정조 역시 원시유학과 정통 주자성리학을 동시에 바른 학문인 정학으로 받아들였다. 김종수는 소론 벽파의 주도로 노론에서 당론으로 세자를 공격할 때, 홍국영 등 소수의 소론 당내 인사들과 함께 세자 보호에 앞장섰고 정조는 김종수를 신뢰하였다. 또한 외척의 정치간여를 배제해야 한다는 의리론이 정조에게 깊은 감명을 주어, 정치의 근본을 의리로 규정한 정조는 김종수를 각별히 아꼈다.정조는 노론 벽파를 극도로 혐오하면서도 노론의 청명당파벌은 각별히 신임하여 중용하였다.

김종수는 특히 정조를 공격한 김귀주, 정조를 보호한 홍국영과 모두 친밀했으면서도, 그들의 정치적 몰락을 재촉하는 공격을 주도하기도 했다.[156] 오로지 군주의 안위를 생각하여, 친지라 해도 문제가 있는 자는 고변하여 제거하겠다는 김석주를 본받겠다고 공언한 바도 있다.[156] 이러한 김종수의 소신은 노론 당내에서도 엄청난 적을 만드는 계기가 되었다.

5. 3. 대전통편 편찬

정조는 법제를 정비하고 개혁 정책을 법제화하기 위해 《대전통편》을 편찬하였다. 1785년에 완성된 《대전통편》은 《경국대전》과 《속대전》을 통합하고, 새로운 규정을 추가하여 중앙집권체제를 강화하는 데 기여했다.5. 4. 서한 정치

정조는 조정의 중신들에게 개인적인 편지를 보내 막후에서 정치를 조정하였다. 이를 '서한 정치'라고 부른다. 정조가 보낸 편지 가운데 현재까지 전하는 것으로는 채제공, '''조심태''', '''홍낙임''', 심환지 등에게 보낸 것이 있다.[159] 정조는 신하들에게 보낸 편지에서 중앙과 지방의 인사 문제를 논의하고, 상소로 제기된 민감한 현안이나 인사 문제에 대한 자신의 의견을 전하는가 하면, 자신의 건강 상태, 신하의 대소사 등에 대해서도 언급하였다.[160] 정조의 편지는 대부분 직접 쓴 것으로 봉인하여 비밀리에 보냈다.[161]정조는 새로운 문체에 대해 비판적이어서 박지원을 지목하여 연암체라 지목하며 문체반정을 하였으나, 정작 자신은 편지글에서 비속어, 속담, 욕설, 이두 등을 가감없이 사용하였다.[162]

6. 경제

정조는 백성들의 고통을 이해하려 노력하였다.[8] 재위 2년 차에 큰 가뭄이 들자 기우제를 지냈고,[9] 홍역 유행이 계속되자 사망률을 억제하기 위해 무료 공공 의약품을 공급하는 등의 조치를 취하였다.[10]

정조는 채제공 등에게 개인적인 편지를 보내 막후에서 정치를 조정하기도 하였는데, 중앙과 지방의 인사 문제, 민감한 현안이나 인사 문제에 대한 자신의 의견, 자신의 건강 상태, 신하의 대소사 등을 언급하였다.[160]

6. 1. 신해통공

1791년 채제공의 건의를 받아들여 육의전을 제외한 시전상인의 금난전권을 폐지하는 신해통공(辛亥通共)을 단행하였다. 신해통공은 상업 활동의 자유를 확대하여 국가 재정을 늘리는 데 기여했다.6. 2. 개성의 행정구역 확대

1796년 (정조 20년) 개성부는 금천군과 장단부 일부를 합병하여 행정구역을 확대했다. 개성은 조선 후기 상업 활동이 활발했던 도시로, 행정구역 확대를 통해 상업 발전을 더욱 촉진하고자 했다.7. 토목 사업

정조는 재위 기간 동안 여러 토목 사업을 추진하였다. 특히 백성들의 고통을 덜어주기 위해 노력하였는데, 재위 2년 차에 큰 가뭄이 들자 기우제를 지내고, 홍역 유행 시에는 무료 의약품을 공급하기도 하였다.[9][10]

정조는 아버지 사도세자의 묘를 수원으로 옮기고 화성을 건설하였으며, 이는 유네스코 세계유산으로 등재되었다.

1785년에는 왕의 친위부대인 장용영을 설치하였다. 이는 내금위를 대체하기 위한 것으로, 경쟁 시험을 통해 장용영 장교를 선발하였다.

7. 1. 수원 화성 건설

정조는 아버지 사도세자의 묘를 양주시에서 수원의 현륭원으로 옮기고, 수원 화성을 축조하였다. 화성 축조는 1794년에 시작하여 1796년에 완료되었다.[172] 이 공사의 책임자는 채제공이었다. 공사 도중 가뭄으로 잠시 중단되기도 했지만, 2년 7개월 만에 완공되었다.[172]

정약용은 거중기를 고안하여 화성 축조에 기여했으며, 정조는 이를 통해 40000냥을 아낄 수 있었다고 칭찬하였다.[177] 화성 축조에는 승려와 백성을 부역의 형태로 징발하였으나, 정조는 강제 부역에 동의하지 않고[173] 인부들에게 급여를 지급하였다.[174] 공사에 사용된 자재와 인건비 등 모든 기록은 《화성성역의궤》에 상세히 기록되었다.[174] 이 기록은 훗날 일제강점기와 한국전쟁으로 훼손된 화성을 원형대로 복원하는 데 중요한 자료가 되었다.[175]

화성은 기존 성곽과 달리 규격화된 석재를 사용하여 중국 성곽의 장점을 수용하고, 화포와 같은 새로운 무기에 대응할 수 있도록 설계되었다. 이 공사에는 석수 642명, 목수 335명, 미장이 295명 등 총 11,820명이 동원되었다. 공사 경비는 873520냥과 곡식 13,300석이 소요되었으며, 금위영과 어영청의 정번군[176]을 10년 동안 정지한 재원과 경기 감영의 예비비로 충당하였다.

정조는 화성에 유수부(留守府)를 설치하고, 행궁과 군영을 설치하여 정치적, 군사적 기능을 부여하였다. 화성에 주둔한 장용영은 국왕이 직접 관리하여 왕권 강화에 기여했다.[178] 정조는 화성 안에 노래당과 미로한정을 지어 1804년에 왕위를 세자에게 물려주고 상왕으로 물러나 어머니 현경왕후와 함께 여생을 보내려 했으나, 1800년에 사망하여 뜻을 이루지 못했다.[179]

7. 2. 시흥대로 건설

정조는 수원 화성까지 능행에 편리함을 도모하고자 시흥대로를 건설했다. 새로 닦은 신작로(新作路)의 폭은 약 24척(尺)으로 오늘날의 도량형으로는 10m 정도 되어[180] 백성들의 교통 편의를 크게 증진시켰다.8. 외교

병자호란 이후 조선은 청나라에 사대 외교를 하였으나, 내부에선 청을 오랑캐로 여기는 인식이 강했다. 정조 시기에도 북학파 실학자들을 중심으로 청의 선진 문물을 배우자는 주장이 있었으나, 여전히 조선중화의식이 지배적이었다.[188] 정조 시기 청나라를 선진국으로 보는 시각도 있었는데, 박지원은 《열하일기》 서문에서 숭정후삼경자(崇禎後三庚子)라는 연호를 사용하는 것을 풍자하기도 하였다.[187]

현실에서 조선 후기의 대청 외교는 예속의 정도가 심해졌고, 정조 시기 교제(郊祭)를 지내거나 황제를 칭하고 독립적인 연호를 사용하자는 상소가 있었으나 조정에서는 이를 무시하였다.[185] 조선은 동지사를 비롯한 각종 사신을 정기적으로 청나라에 보냈고, 중요한 일이 있을 때마다 청나라에 보고하였으며, 청나라는 명나라에 비해 더 많은 간섭을 하였다. 대청 외교는 무역 통로로서도 중요했는데, 조선은 공식적으로 개인 간의 무역을 인정하지 않았기 때문이다. 사신 행렬과 함께 동행하는 공무역(公貿易)인 개시(開市)에는 역관의 개입이 필수적이었기 때문에 역관 중에는 큰 부를 쌓은 사람들이 생겨났다. 영조, 정조 시대인 18세기에 이르러서는 사무역인 후시(後市) 무역이 개시 무역보다 규모가 커졌다.[190]

임진왜란 이후 조선은 일본과 국교를 재개하고 통신사를 파견했지만, 일본을 매우 경계하였다. 일본 역시 18세기 후반 대기근과 폭동 등으로 내정이 불안정했고, 막부의 재정 악화로 오랫동안 통신사를 요청하지 않았다. 이러한 상황으로 정조 시기에는 통신사 왕래가 한 차례도 없었고, 마지막 통신사 파견은 1811년(순조 11년)이었다. 일본은 재정난을 이유로 통신사를 요청하지 않았지만, 내부에서는 조선 통신사가 일본을 조선보다 낮게 보고 대등하게 대하지 않는다는 불만이 커지고 있었다.[191] 조선 통신사는 일본에 들어갈 때 '청도(淸道, 길을 치우라는 뜻)', '순시(巡視, 국내를 돌아본다는 뜻)', '영(令, 명령한다는 뜻)'이 쓰인 깃발을 앞세웠다. 일본의 성리학자 나카이 지쿠잔(中井 竹山)은 막부의 섭정 마쓰다이라 사다노부(松平定信)에게 이를 국가적 치욕이라고 주장했다.[192] 이러한 이유로 정조 시기 일본과의 외교는 동래와 쓰시마로 한정되었다.

조선 초기부터 혼일강리역대국도지도에 인도, 아프리카, 유럽이 부정확하게나마 표기되어 있어 서양의 존재는 알려져 있었다.[193] 예수회 선교사들이 베이징에 천주교회를 세우고, 마테오 리치가 《천주실의》를 통해 천주교 교리를 설명하면서 서양 문물, 종교, 문화가 유입되었다. 마테오 리치의 《곤여만국전도》는 숙종 시기 조선에 전해져 필사본이 제작되었다.[195] 청나라에서 서양 역법을 참조해 만든 시헌력은 조선에서도 1653년(효종 4년)부터 사용되었다.[196]

이러한 새 문물은 당대에 큰 관심을 끌었다. 영조 시기 기술자 '''최천약'''은 천문기기를 제작하고 자명종 부품을 만들어 수리하였다.[197] 정조는 40세 이후 시력이 나빠지자 안경을 사용하기도 했다.[198]

새 문물을 수용한 것과 달리 새 사상에는 엄격했는데, 정조는 서학으로 들어온 천주교를 사학(邪學)으로 보아 배척했다. 이는 노론의 입장과 같았다.[199] 1791년 신해박해로 권상연과 윤지충이 사형당하면서 천주교를 반대하던 노론이 힘을 얻었고, 1795년 중국 천주교 신부 주문모의 밀입국 사건으로 정약용이 외직으로 나가고 채제공이 수세에 몰렸다. 이후 남인은 중앙 정치에서 세력을 형성할 수 없었다.[200]

8. 1. 대청 외교

병자호란 이후 조선은 겉으로는 청나라에 사대 외교를 하였으나, 내부적으로는 청을 오랑캐로 여기는 인식이 강했다. 정조 시기에도 북학파 실학자들을 중심으로 청의 선진 문물을 배우자는 주장이 있었으나, 여전히 조선중화의식이 지배적이었다.[188]정조 시기 청나라를 선진국으로 보는 시각도 있었다. 북학파 실학자들은 중국의 선진 문물을 배워야 한다고 주장했고, 박지원은 《열하일기》 서문에서 숭정후삼경자(崇禎後三庚子)라는 연호를 사용하는 것을 풍자하기도 하였다.[187] 그러나, 당시 조선 사회는 청나라를 여전히 오랑캐로 보는 중화의식이 지배적이었다.[188]

현실에서 조선 후기의 대청 외교는 예속의 정도가 심해졌고, 정조 시기 교제(郊祭)를 지내거나 황제를 칭하고 독립적인 연호를 사용하자는 상소가 있었으나 조정에서는 이를 무시하였다.[185] 조선은 동지사를 비롯한 각종 사신을 정기적으로 보냈고, 중요한 일이 있을 때마다 청나라에 보고하였으며, 청나라는 명나라에 비해 더 많은 간섭을 하였다.

한편, 대청 외교는 무역 통로로서도 중요했는데, 조선은 공식적으로 개인 간의 무역을 인정하지 않았기 때문이다. 사신 행렬과 함께 동행하는 공무역(公貿易)인 개시(開市)에는 역관의 개입이 필수적이었기 때문에 역관 중에는 큰 부를 쌓은 사람들이 생겨났다. 영조, 정조 시대인 18세기에 이르러서는 사무역인 후시(後市) 무역이 개시 무역보다 규모가 커졌다. 무역상인들은 교역품의 시세 차익으로 이익을 얻었는데 품목에 따라 10 - 20배에 이르는 차액을 남기기도 하였다.[190]

8. 2. 대일 외교

임진왜란 이후 조선은 일본과 국교를 재개하고 통신사를 파견했지만, 일본을 매우 경계하였다. 일본 역시 18세기 후반 대기근과 폭동 등으로 내정이 불안정했고, 막부의 재정 악화로 오랫동안 통신사를 요청하지 않았다. 이러한 상황으로 정조 시기에는 통신사 왕래가 한 차례도 없었고, 마지막 통신사 파견은 1811년(순조 11년)이었다. 일본은 재정난을 이유로 통신사를 요청하지 않았지만, 내부에서는 조선 통신사가 일본을 조선보다 낮게 보고 대등하게 대하지 않는다는 불만이 커지고 있었다.[191]조선 통신사는 일본에 들어갈 때 '청도(淸道, 길을 치우라는 뜻)', '순시(巡視, 국내를 돌아본다는 뜻)', '영(令, 명령한다는 뜻)'이 쓰인 깃발을 앞세웠다. 일본의 성리학자 나카이 지쿠잔(中井 竹山)은 막부의 섭정 마쓰다이라 사다노부(松平定信)에게 이를 국가적 치욕이라고 주장했다.[192] 이러한 이유로 정조 시기 일본과의 외교는 동래와 쓰시마로 한정되었다.

8. 3. 서양과의 만남

조선 초기부터 혼일강리역대국도지도에 인도, 아프리카, 유럽이 부정확하게나마 표기되어 있어 서양의 존재는 알려져 있었다.[193] 예수회 선교사들이 베이징에 천주교회를 세우고, 마테오 리치가 《천주실의》를 통해 천주교 교리를 설명하면서 서양 문물, 종교, 문화가 유입되었다. 마테오 리치의 《곤여만국전도》는 숙종 시기 조선에 전해져 필사본이 제작되었다.[195] 청나라에서 서양 역법을 참조해 만든 시헌력은 조선에서도 1653년(효종 4년)부터 사용되었다.[196]이러한 새 문물은 당대에 큰 관심을 끌었다. 영조 시기 기술자 '''최천약'''은 천문기기를 제작하고 자명종 부품을 만들어 수리하였다.[197] 정조는 40세 이후 시력이 나빠지자 안경을 사용하기도 했다.[198]

새 문물을 수용한 것과 달리 새 사상에는 엄격했는데, 정조는 서학으로 들어온 천주교를 사학(邪學)으로 보아 배척했다. 이는 노론의 입장과 같았다.[199] 1791년 신해박해로 권상연과 윤지충이 사형당하면서 천주교를 반대하던 노론이 힘을 얻었고, 1795년 중국 천주교 신부 주문모의 밀입국 사건으로 정약용이 외직으로 나가고 채제공이 수세에 몰렸다. 이후 남인은 중앙 정치에서 세력을 형성할 수 없었다.[200]

9. 사회

정조는 한자음 통일을 시도하고 1791년 진산사건을 계기로 천주교 탄압을 하는 등 사회 전반에 걸쳐 개혁 정책을 추진했다.

9. 1. 운서 간행

세종 시대의 《동국정운》과 같이 현실 한자음(속음)이 없이 규범음만 표기된 《규장전운》을 간행하여 한자음 통일을 시도하였다.[201] 1797년 정조는 편찬된 《규장전운》을 한겨울 제주에서 문과 시험에,[202] 가을엔 수원에서 무과 시험에[203] 두 차례 상으로 하사하였다.9. 2. 천주교 탄압

1791년 진산사건을 계기로 한국 천주교 교계에서 최초로 여기는 천주교 탄압이 발생하였다.[204] 천주교 신자인 윤지충이 조상 숭배를 거부하고 신주를 모두 불태워 땅에 묻었으며, 어머니의 상례를 전통적인 유교 방식으로 치르지 않아 참수되었다.[204]10. 문화

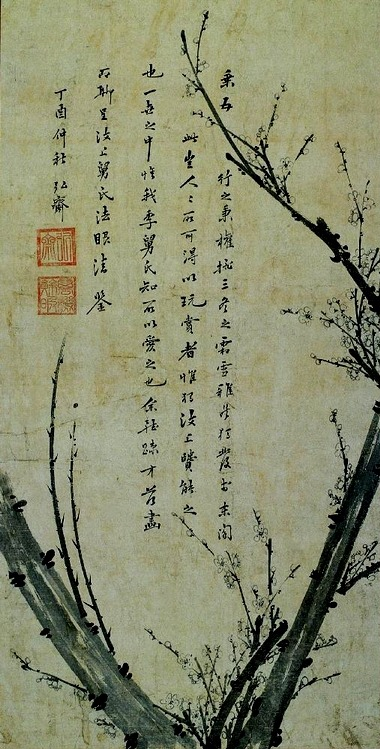

정조는 그림과 글에 남다른 관심을 가졌으며, 스스로 그림을 즐겨 그리기도 했다. 김홍도에게 《주부자시의도》를 그리도록 하고, 송시열의 자찬이 담긴 《송시열 초상화》에 감상평을 적었다.[205] 1783년(정조 7년) 도화서 화원 중 자비대령화원을 선발하여 규장각에 파견해 왕실의 주요 그림 관련 일을 담당하게 하였다.[206]

정조는 규장각을 통해 여러 서적을 간행하도록 하였다. 대표적으로 각종 의궤, 군사 훈련 지침서인 《무예도보통지》, 송시열의 문집을 정리한 《송자대전》, 정조 자신의 글을 모은 《홍재전서》등이 있다.[208] 이순신의 문집을 정리한 《이충무공전서》를 발간하고, 이순신의 일기에 《난중일기》라는 이름을 붙인 것도 이때였다.[119]

한양 도성을 한 바퀴 도는 순성놀이는 하루가 걸렸으며, 경도잡지》, 《한경지략》등에 나올정도로 유행하였다.[209]

10. 1. 그림과 글

정조는 스스로 그림을 즐겨 그렸으며, 김홍도에게 《주부자시의도》를 그리도록 하고, 송시열의 자찬이 담긴 《송시열 초상화》에 감상평을 적는 등 문화 활동에 남다른 관심을 가졌다.[205] 정조는 화원들의 그림을 관심 있게 지켜보았고 스스로 도화서의 운영에 관여하기도 하였다.

1783년(정조 7년) 도화서의 화원 가운데 자비대령화원을 선발하여 규장각에 파견하여 왕실의 주요 화사(畵事)를 담당하게 하였다.[206] 정조는 규장각 자비대령화원제를 운영하면서 각 화원들의 장단점을 일일이 품평할 만큼 세심한 안목을 지니고 있었다.[207]

10. 2. 규장각 서적 간행

정조는 규장각을 통해 여러 서적을 간행하도록 하였다. 여기에는 각종 의궤와 군사 훈련 지침서인 《무예도보통지》, 송시열의 문집을 정리한 《송자대전》, 정조 자신의 글을 모은 《홍재전서》 등이 있다.[208] 이순신의 문집을 정리한 《이충무공전서》를 발간하고, 이순신의 일기에 《난중일기》라는 이름을 붙인 것도 이때였다.[119]10. 3. 순성놀이

한양 도성을 한 바퀴 돌면 하루가 걸리는데 이를 순성(巡城)놀이라고 한다.[209] 순성은 처음에는 성벽을 점검하며 순행하는 것이 목적이었지만, 점차 시간이 지날수록 일종의 신앙적 역할뿐만 아니라 성벽 주변을 따라 경치를 즐기는 유람의 형태로 유행했다.[209] 조선 정조 때 《경도잡지》, 《한경지략》에 이 순성놀이가 나온다.[209]11. 재위 후반과 죽음

1800년(정조 24) 음력 6월 초, 정조는 종기를 앓기 시작했다. 종기는 얼굴과 등으로 번졌고, 크기가 커지면서 피고름이 나올 정도로 악화되었다. 심환지와 이시수의 지휘 아래 내의원들이 치료하였으나, 정조는 수은 증기를 쐬는 연훈방(煙熏方) 치료를 받았다.[210] 그러나 병세는 더욱 악화되어 미음도 제대로 먹지 못하는 상태가 되었다. 결국 혼수상태에 빠진 정조는 음력 6월 28일 유시 (양력 8월 18일 오후 5시 ~ 7시)에 창경궁 영춘헌에서 47세를 일기로 승하하였다.[211] 정조가 죽자 어의 강명길은 죽임을 당했다.[211] 정조 승하 직전 양주와 장단 등 고을에서 벼포기가 하얗게 죽는 현상이 나타났는데, 노인들은 이를 '상복을 입은 벼'라고 불렀고, 얼마 지나지 않아 대상(大喪)이 났다.[212]

정조는 생전에 아버지 사도세자 곁에 묻히기를 바라여, 처음에는 건릉에 묻혔다. 이곳은 아버지 사도세자가 묻힌 융릉 동쪽에 있었다.[213] 1821년 효의왕후가 승하하자, 현재의 건릉 자리가 좋지 않다는 이유로 경기도 화성시에 있는 현재 위치로 이장되어 효의왕후와 합장되었다.[213] 묘호는 처음 정종(正宗)으로 추서되었다가, 고종 때 정조(正祖)로 격상되었다. 정종(正宗)이라는 묘호는 '올바름으로 모든 사람을 감복(복종)시켰다'는 의미를 담고 있다.

정조 사후 수은 중독에 의한 독살설이 제기되었다. 심환지와 이시수가 노론 벽파이며, 정순왕후가 정조를 독대한 후 얼마 지나지 않아 정조가 사망했다는 점이 독살설을 부추겼다.[214] 남인들 사이에서는 정조가 독살되었다는 견해가 널리 퍼져 있었다.[210] 정약용은 솔피시를 지어 독살설을 은유적으로 암시하기도 했다. 그 해 8월 18일 경상도 안동의 남인 출신 장현광의 후손 '''장현경'''과 그의 친족 '''장시경''' 3형제 등은 정조의 독살을 주장하며 원수를 갚겠다고 거병하였다가 실패하고 일족이 처형당하였다.[215] 정약용은 《고금도장씨녀자사》(紀古今島張氏女子事)를 쓰면서 심환지가 심인을 추천하여 정조를 독살하였다는 의심을 남겼다.[216]

11. 1. 최후

1800년(정조 24) 음력 6월 초, 정조는 종기를 앓았다. 종기는 얼굴과 등으로 번졌고, 크기가 커지면서 피고름이 나올 정도로 악화되었다. 심환지와 이시수의 지휘 아래 내의원들이 치료하였으나, 정조는 수은 증기를 쐬는 연훈방(煙熏方) 치료를 받았다.[210] 그러나 병세는 더욱 악화되어 미음도 제대로 먹지 못하는 상태가 되었다. 결국 혼수상태에 빠진 정조는 음력 6월 28일 유시 (양력 8월 18일 오후 5시 ~ 7시)에 창경궁 영춘헌에서 47세를 일기로 승하하였다.[211] 정조가 죽자 어의 강명길은 죽임을 당했다.[211] 정조 승하 직전 양주와 장단 등 고을에서 벼포기가 하얗게 죽는 현상이 나타났는데, 노인들은 이를 '상복을 입은 벼'라고 불렀고, 얼마 지나지 않아 대상(大喪)이 났다.[212]11. 2. 사후

정조는 생전에 아버지 사도세자 곁에 묻히기를 바라여, 처음에는 건릉에 묻혔다. 이곳은 아버지 사도세자가 묻힌 융릉 동쪽에 있었다.[213] 1821년 효의왕후가 승하하자, 현재의 건릉 자리가 좋지 않다는 이유로 경기도 화성시에 있는 현재 위치로 이장되어 효의왕후와 합장되었다.[213] 묘호는 처음 정종(正宗)으로 추서되었다가, 고종 때 정조(正祖)로 격상되었다. 정종(正宗)이라는 묘호는 '올바름으로 모든 사람을 감복(복종)시켰다'는 의미를 담고 있다.11. 3. 독살설

정조 사후 수은 중독에 의한 독살설이 제기되었다. 심환지와 이시수가 노론 벽파이며, 정순왕후가 정조를 독대한 후 얼마 지나지 않아 정조가 사망했다는 점이 독살설을 부추겼다.[214] 남인들 사이에서는 정조가 독살되었다는 견해가 널리 퍼져 있었다.[210] 정약용은 솔피시를 지어 독살설을 은유적으로 암시하기도 했다. 그 해 8월 18일 경상도 안동의 남인 출신 장현광의 후손 '''장현경'''과 그의 친족 '''장시경''' 3형제 등은 정조의 독살을 주장하며 원수를 갚겠다고 거병하였다가 실패하고 일족이 처형당하였다.[215] 정약용은 《고금도장씨녀자사》(紀古今島張氏女子事)를 쓰면서 심환지가 심인을 추천하여 정조를 독살하였다는 의심을 남겼다.[216]12. 가족 관계

正祖중국어의 가족 관계는 다음과 같다. 아버지는 사도세자이며, 어머니는 혜경궁 홍씨이다. 형 의소세자는 유아기에 사망하였다. 1762년 아버지 사도세자가 영조(사도세자의 아버지이자 정조의 할아버지)에 의해 죽임을 당한 뒤, 1764년 영조의 명으로 효장세자와 효순왕후의 양자가 되었다.[3] 효장세자는 사도세자의 이복형으로 어린 시절에 사망하였다.

13. 관련 문화재

14. 정조가 등장한 작품

참조

[1]

뉴스

https://www.yna.co.k[...]

2019-02-05

[2]

웹사이트

http://encykorea.aks[...]

2022-02-12

[3]

웹사이트

인정전 월대에서 친히 향을 전하다. 육상궁에 배알하고 창의궁에 들르다

http://sillok.histor[...]

[4]

웹사이트

Digital Korean studies (Korean site)

http://www.koreandb.[...]

2008-01-23

[5]

웹사이트

http://sillok.histor[...]

2021-12-19

[6]

웹사이트

http://sillok.histor[...]

2021-12-21

[7]

웹사이트

http://sillok.histor[...]

2021-12-19

[8]

웹사이트

http://sillok.histor[...]

2021-12-21

[9]

웹사이트

http://sillok.histor[...]

2021-12-21

[10]

Q

[11]

웹사이트

http://sillok.histor[...]

2021-12-21

[12]

웹사이트

Veritable Records of Jeongjo, day 10, month 3, year 0 of Jeongjo's reign

http://sillok.histor[...]

2020-09-17

[13]

뉴스

[Visual History of Korea] King Jeongjo the Greats formidable Hwaseong Fortress

https://www.koreaher[...]

2022-09-03

[14]

웹사이트

http://sillok.histor[...]

2022-02-10

[15]

웹사이트

https://encykorea.ak[...]

2023-07-03

[16]

웹사이트

http://www.ohmynews.[...]

2012-10-09

[17]

웹사이트

National Heritage – Hwaseong

http://www.ocp.go.kr[...]

2007-12-30

[18]

뉴스

Reformative King Jeongjo Was Not Fatally Poisoned

https://www.koreatim[...]

2009-02-09

[19]

웹사이트

https://sillok.histo[...]

[20]

웹사이트

Renaissance of Joseon King Jeongjo

https://www.koreatim[...]

2007-11-13

[21]

뉴스

https://www.chosun.c[...]

2007-09-11

[22]

뉴스

http://www.chosunonl[...]

2007-09-16

[23]

웹사이트

史官 ‘沈煥之, 正祖 毒殺疑惑 御医 保護した’ 記録

https://japan.hani.c[...]

The Hankyoreh.

2009-07-15

[24]

서적

公式ガイドブック「教養・文化シリーズ 韓国ドラマ・ガイド『イ・サン』第3巻」

NHK出版

2010-09-05

[25]

웹사이트

《高宗実録》2卷,高宗2年(1865年)1月20日第4條

http://sillok.histor[...]

2020-11-09

[26]

웹사이트

《高宗実録》21卷,高宗21年(1884年)2月3日第3條

http://sillok.histor[...]

2020-11-09

[27]

웹사이트

《豐山洪氏族譜》(1962年),卷之六

https://www.familyse[...]

2020-11-09

[28]

웹사이트

《豐山洪氏大同譜》(1985年),第三卷

https://www.familyse[...]

2020-11-09

[29]

웹사이트

2PM ジュノの復帰作が決定!新ドラマ「袖先赤いクットン」主役に抜擢…イ・セヨンと共演

https://news.kstyle.[...]

Kstyle

2021-05-12

[30]

웹사이트

≪韓国ドラマNOW≫「袖先赤いクットン」1話、ジュノ(2PM)効果!最高視聴率8%超えを記録=あらすじ・ネタバレ

https://s.wowkorea.j[...]

WoW!Korea

2021-11-13

[31]

웹사이트

창작뮤지컬 <정조>

http://www.artsuwon.[...]

2017-01-09

[32]

서적

《正祖實錄》《정조실록》

[33]

웹사이트

"정조, 아들 많이 낳으려 이름 바꿨다"

http://www.yonhapnew[...]

연합뉴스

2010-10-04

[34]

웹사이트

정조실록 (1805)

http://sillok.histor[...]

[35]

웹사이트

조선왕조실록

http://sillok.histor[...]

[36]

간행물

영조 77권, 28년 9월 23일(경진) 2번째기사 / 뇌성의 이변으로 원손을 위해 복을 아끼는 하교를 내리다

http://sillok.histor[...]

조선왕조실록

[37]

간행물

영조 93권, 35년 2월 12일(계해) 1번째기사 / 함안각에 나가 예조 판서·병조 판서 등을 인견하고 원손의 책봉에 대해 말하다

http://sillok.histor[...]

조선왕조실록

[38]

간행물

영조 83권, 31년 1월 28일(임인) 4번째기사 / 원손을 대신들에게 보이고 글을 읽고 쓰게 하다

http://sillok.histor[...]

조선왕조실록

[39]

간행물

영조 89권, 33년 2월 5일(정묘) 1번째기사 / 원손의 이름을 정해 춘방관에게 주어 동궁에게 고하게 하다

http://sillok.histor[...]

조선왕조실록

[40]

간행물

영조 97권, 37년 3월 10일(기유) 2번째기사 / 왕세손의 입학례를 행하다

http://sillok.histor[...]

조선왕조실록

[41]

서적

한국사 이야기 14:놀이와 풍속의 사회사

한길사

2001

[42]

간행물

영조 78권, 28년 10월 29일(병진) 6번째기사 / 왕세자가 성상의 노하심을 걱정하다

http://sillok.histor[...]

조선왕조실록

[43]

뉴스

사도세자 심경 토로' 편지 발견

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2007-06-15

[44]

서적

심리학으로 보는 조선왕조실록

살림

2008

[45]

서적

한국사 이야기 15:문화군주 정조의 나라 만들기

한길사

2001

[46]

논문

사도세자는 왜 뒤주에 갇혀 죽었을까

한국역사연구회

1996

[47]

간행물

영조 99권, 38년 윤5월 21일(계미) 2번째기사 / 사도 세자가 훙서하다. 왕세자의 호를 회복하다

http://sillok.histor[...]

조선왕조실록

[48]

일반

금등(金縢)은《서경(書經)》의 한 편명(篇名)으로 쇠줄로 봉한 궤짝을 말한다. [[주 무왕|무왕]]이 [[은나라|은]]을 토평하고 이태 만에 편찮게 되자 [[주공 단|주공]]이 제단을 만들고 조상인 태왕·왕계·[[주 문왕|문왕]]에게 고하여 자신이 무왕의 목숨을 대신하겠다 빌고 돌아와 그 축책을 괘에 넣어 봉했다. 그 뒤 관숙·채숙·곽숙이 주공이 조카 [[주 성왕|성왕]]의 자리를 노리고 있다고 유언 비어를 퍼뜨리자 주공은 동도인 낙읍으로 물러갔다. 2년 뒤 유언비어를 퍼뜨린자를 알아내어 시를 지어 금등과 함께 성왕에게 주자 성왕이 의심을 풀었다.

[49]

간행물

영조 100권, 38년 8월 26일(병진) 2번째기사 / 사도 세자의 죽음과 관련한 좌의정 홍봉한의 차자

http://sillok.histor[...]

조선왕조실록

[50]

간행물

영조 97권, 37년 3월 18일(정사) 1번째기사 / 왕세손의 관례를 행하다

http://sillok.histor[...]

조선왕조실록

[51]

간행물

영조 99권, 38년 2월 2일(병인) 1번째기사 / 왕세손과 세손빈이 조현하다. 왕세손의 가례 초계를 행하다

http://sillok.histor[...]

조선왕조실록

[52]

서적

정조의 생각

글항아리

[53]

서적

한중록

문학동네

2011

[54]

뉴스

선택! 역사를 갈랐다 (18)조선 정조의 두 재상 김종수·채제공 ‘살벌한 대립’

http://www.seoul.co.[...]

서울신문

2012-07-02

[55]

서적

영조와 정조의 나라

푸른역사

2001

[56]

서적

정조와 홍대용 생각을 겨루다

책세상

2012

[57]

서적

정조와 홍대용 생각을 겨루다

책세상

2012

[58]

서적

정조와 홍대용 생각을 겨루다

책세상

2012

[59]

서적

정조의 생각

글항아리

[60]

서적

역사야 놀자. 1: 조선시대(KBS 역사 프로그램)

경향미디어

2009

[61]

서적

조선 왕 독살사건

다산초당

2005

[62]

일반

전선(傳禪) 즉 양위를 의미한다

[63]

서적

한국사 이야기 15:문화군주 정조의 나라 만들기

한길사

2001

[64]

서적

조선 왕을 말하다 2

역사의아침

2010

[65]

간행물

정조 1권, 즉위년 3월 10일(신사) 4번째기사 / 빈전 문밖에서 대신들을 소견하고 사도 세자에 관한 명을 내리다

http://sillok.histor[...]

조선왕조실록

[66]

서적

조선 왕을 말하다 2

역사의아침

2010

[67]

간행물

정조 1권, 즉위년 3월 19일(경인) 1번째기사 / 효장 세자를 진종 대왕, 효순 현빈을 효순 왕후로 추숭하고 시호를 내리다

http://sillok.histor[...]

조선왕조실록

[68]

간행물

정조 1권, 즉위년3월 20일(신묘) 1번째기사 / 사도 세자의 존호를 장헌, 수은묘의 봉호를 영우원, 사당을 경모궁이라 하다

http://sillok.histor[...]

조선왕조실록

[69]

서적

조선 왕을 말하다 2

역사의아침

2010

[70]

서적

한국사 이야기 15:문화군주 정조의 나라 만들기

한길사

2001

[71]

조선왕조실록

정조 1권, 즉위년 7월 5일(갑술) 4번째기사 / 홍인한과 정후겸에게 사사하다

http://sillok.histor[...]

[72]

서적

심리학자, 정조의 마음을 분석하다

역사의아침

2010

[73]

서적

조선 왕을 말하다 2

역사의아침

2010

[74]

서적

조선 왕을 말하다 2

역사의아침

2010

[75]

서적

한국사 이야기 15:문화군주 정조의 나라 만들기

한길사

2001

[76]

조선왕조실록

정조 1권, 즉위년 3월 13일(갑신) 1번째기사 / 홍국영을 승정원 동부승지로 삼다

http://sillok.histor[...]

[77]

조선왕조실록

정조 1권, 즉위년 7월 6일(을해) 6번째기사 / 홍국영을 승정원 도승지로 삼다

http://sillok.histor[...]

[78]

조선왕조실록

정조 4권, 1년 11월 15일(정축) 2번째기사 / 홍국영을 숙위 대장으로 삼고 대장이 차는 대장패·전령패의 격식을 정하다

http://sillok.histor[...]

[79]

일반

[80]

일반

[81]

일반

[82]

일반

[83]

일반

[84]

서적

한권으로 읽는 조선왕조실록

웅진지식하우스

2013

[85]

서적

한국사특강

서울대학교출판부

2006

[86]

조선왕조실록

정조 1권, 즉위년 6월 23일(임술) 1번째기사 / 윤약연·홍지해 등을 친국하고 절도에 정배하라 명하다

http://sillok.histor[...]

[87]

서적

한국사 이야기 15:문화군주 정조의 나라 만들기

한길사

2001

[88]

서적

바로 잡아야 할 우리 역사 2

역사비평사

1997

[89]

서적

한중록

문학동네

2011

[90]

조선왕조실록

정조 7권, 3년 5월 24일(정미) 1번째기사 / 도승지 홍국영을 체직시키고 유언호를 도승지에 제수하다

http://sillok.histor[...]

[91]

조선왕조실록

정조 8권, 3년 9월 28일(기유) 2번째기사 / 홍국영에게 선마하고 서로 작별인사를 하다

http://sillok.histor[...]

[92]

조선왕조실록

정조 11권, 5년 4월 5일(무신) 3번째기사 / 홍국영의 졸기

http://sillok.histor[...]

[93]

서적

한국사 이야기 15:문화군주 정조의 나라 만들기

한길사

2001

[94]

조선왕조실록

정조 2권, 즉위년 9월 25일(계사) 2번째기사 / 규장각을 창덕궁 금원의 북쪽에 세우고 제학·직제학·직각·대교 등 관원을 두다

http://sillok.histor[...]

[95]

서적

한국사 이야기 15:문화군주 정조의 나라 만들기

한길사

2001

[96]

일반

[97]

조선왕조실록

정조 7권, 3년 3월 27일(신해) 3번째기사 / 내각에 처음으로 검서관을 두다

http://sillok.histor[...]

[98]

서적

한 권의 책이 한사람의 인생을 바꾼다

위즈덤하우스

2013

[99]

서적

다시찾는 우리역사

경세원

[100]

조선왕조실록

정조 25권, 12년 2월 11일(갑진) 5번째기사 / 정조가 친필로 채제공을 우의정, 이성원을 좌의정으로 삼고, 채제공에게 하유하다

http://sillok.histor[...]

[101]

서적

한국사 이야기 15:문화군주 정조의 나라 만들기

한길사

2001

[102]

서적

우리가 몰랐던 조선

플래닛미디어

2012

[103]

일반

[104]

서적

한국사 천자문

포럼

2006

[105]

조선왕조실록

정조 11권, 5년 2월 18일(신유) 2번째기사 / 내각에서 초계 문신의 강제 절목을 올리다

http://sillok.histor[...]

[106]

서적

가자 고전의 숲으로

한길사

2008

[107]

조선왕조실록

정조 13권, 6년 5월 26일(임술) 5번째기사 / 공조 참의 이택징이 유지에 응하여 올린 상소문

[108]

조선왕조실록

정조 13권, 6년 5월 29일(을축) 2번째기사 / 대신들에게 내각을 설치한 뜻을 조목조목 일러주다

http://sillok.histor[...]

[109]

서적

한국사 이야기 15:문화군주 정조의 나라 만들기

한길사

2001

[110]

서적

한국사 이야기 15:문화군주 정조의 나라 만들기

한길사

2001

[111]

서적

청소년을 위한 한국철학사

두리미디어

2007

[112]

서적

책에 미친 바보

미다스북스

2011

[113]

서적

열하일기, 웃음과 역설의 유쾌한 시공간

그림비

2003

[114]

서적

열하일기, 웃음과 역설의 유쾌한 시공간

그림비

2003

[115]

서적

한국사 이야기 15:문화군주 정조의 나라 만들기

한길사

2001

[116]

간행물

왜 다시 정조의 개혁을 주목하는가

서해문집

2002

[117]

서적

역사야 놀자. 1: 조선시대(KBS 역사 프로그램)

경향미디어

2009

[118]

서적

난세에 길을 찾다

시공사

2009

[119]

서적

식민지의 적자들

푸른역사

2005

[120]

서적

왕의 리더십

원앤원북스

2011

[121]

뉴스

능행반차도에 보이는 기마고취대, 장엄하다

http://news.suwon.ne[...]

e수원뉴스

2013-02-13

[122]

간행물

인물과 사상 2007년 12월호

[123]

조선왕조실록

태종 22권, 11년 9월 15일(계유) 2번째기사 / 경상도의 조를 조운하기 위해 충주 금천에 창고를 짓도록 하다

http://sillok.histor[...]

[124]

논문

정조 대 한강 배다리⾈橋의 구조에 관한 연구

https://www.uci.or.k[...]

2017

[125]

웹인용

주교사 터

http://www.cultureco[...]

문화콘텐츠닷컴

2020-03-09

[126]

웹인용

주교사(舟橋司)

http://encykorea.aks[...]

한국민족문화대백과사전

2020-03-09

[127]

서적

우리 나라 여성들은 어떻게 살았을까 1

청년사

1999

[128]

서적

한국사 이야기 15:문화군주 정조의 나라 만들기

한길사

2001

[129]

서적

조선 왕 독살사건 2

다산초당

2009

[130]

조선왕조실록

정조 22권, 10년 12월 1일(경자) 2번째기사 / 홍국영 상계군 이담 등의 역적됨을 왕대비(王大妃)가 빈청에 언문으로 승정원에 전하다

http://sillok.histor[...]

[131]

서적

조선 왕 독살사건 2

다산초당

2009

[132]

서적

그 골목이 말을 걸다

넥서스BOOKS

2011

[133]

서적

이야기 조선왕조사

청아출판사

2005

[134]

서적

다시찾는 우리역사

경세원

[135]

서적

조선을 구한 13인의 경제학자들

다산초당

2011

[136]

서적

1894년 농민전쟁연구 2:18.19세기의 농민항쟁

역사비평사

1992

[137]

서적

한국사 이야기 16:문벌정치가 나라를 흔들다

한길사

2003

[138]

간행물

역사비평 -1996년 겨울호

역사문제연구소

[139]

서적

왕의 남자들

브리즈

2010

[140]

간행물

왜 다시 정조의 개혁을 주목하는가

서해문집

2002

[141]

서적

한국사 이야기 15:문화군주 정조의 나라 만들기

한길사

[142]

서적

한국사 이야기 15:문화군주 정조의 나라 만들기

한길사

[143]

서적

한국헌법사

학문사

[144]

서적

정조어찰첩

성균관대학교출판부

[145]

서적

한국사 그들이 숨긴 진실

역사의 아침

[146]

서적

정조대왕의 꿈

신구문화사

[147]

서적

한국사 이야기 15:문화군주 정조의 나라 만들기

한길사

[148]

저널

정조의 의학관

https://www.medhist.[...]

대한의사학회

2009-12

[149]

서적

한국사특강

서울대학교출판부

[150]

서적

다시찾는 우리역사

경세원

[151]

서적

정조와 18세기

푸른역사

[152]

서적

우리 한국사 - 정치사중심의 새로운 한국통사

푸른역사

[153]

서적

정조와 18세기

푸른역사

[154]

용어

[155]

서적

한국역사의 이해

계명대학교출판부

[156]

서적

영조와 정조의 나라

푸른역사

[157]

논문

경국대전은 조선 시대의 헌법이었을까?

한국역사연구회

[158]

서적

한국문화의 힘 휴머니즘

국학자료원

[159]

서적

정조대왕어찰첩

성균관대학교출판부

[160]

서적

정조대왕어찰첩

성균관대학교출판부

[161]

기타

[162]

서적

정조대왕어찰첩

성균관대학교출판부

[163]

용어

[164]

용어

[165]

서적

왕의 남자들

브리즈

[166]

논문

신해통공은 왜 유지되었는가

서해문집

[167]

저널

조선후기 개성의 도시구조와 상업

https://hiscu.jams.o[...]

역사문화학회

2009-05

[168]

서적

조선 왕을 말하다 2

역사의아침

[169]

웹사이트

수원 화성

http://www.swcf.or.k[...]

[170]

서적

한국사 이야기 15:문화군주 정조의 나라 만들기

한길사

[171]

서적

조선 왕을 말하다 2

역사의아침

[172]

서적

한국사 이야기 15:문화군주 정조의 나라 만들기

한길사

[173]

웹인용

세계유산수원화성 > 수원화성 > 읽을거리 > 철저한 임금지급

https://www.visitsuw[...]

수원문화재단

2024-05-22

[174]

웹사이트

수원 화성 - 공사실명제 구현

http://www.swcf.or.k[...]

[175]

서적

김봉렬의 한국 건축 이야기 1

돌베개

[176]

일반

[177]

서적

한국사 이야기 15:문화군주 정조의 나라 만들기

한길사

[178]

서적

한국사특강

서울대학교출판부

[179]

서적

다시찾는 우리역사

경세원

[180]

웹사이트

시흥대로

http://www.k-heritag[...]

2018-06-12

[181]

뉴스

유네스코 세계문화유산 신들의 정원, '조선왕릉'

http://artsnews.mk.c[...]

Arts news

2009-11-08

[182]

일반

[183]

논문

17세기 서울에 왔던 중국사신들

청년사

[184]

서적

다시찾는 우리역사

경세원

[185]

서적

정조와 18세기

푸른역사

[186]

서적

북학의

서해문집

[187]

서적

열하일기

보리

[188]

서적

정조와 18세기

푸른역사

[189]

일반

[190]

논문

역관들이 무역으로 거부가 되었다는데

청년사

[191]

서적

조선 통신사

한길사

[192]

서적

한국사 이야기 15:문화군주 정조의 나라 만들기

한길사

[193]

웹사이트

혼일강리역대국도지도

http://museum.ngii.g[...]

[194]

서적

중국역사박물관 9

범우사

[195]

논문

옛지도와 세계관

효형출판

[196]

백과사전

시헌력

[197]

서적

벽광나치오 - 한 가지 일에 미쳐 최고가된 사람들

Humanist

[198]

사료

조선왕조실록 정조 52권, 23년 7월 10일(병인) 1번째기사

http://sillok.histor[...]

[199]

서적

청소년을 위한 조선왕조사 - 교과서도 모르는 조선 역사 안팎의 이야기

평단문화사

[200]

서적

한권으로 읽는 조선왕조실록

웅진지식하우스

[201]

웹인용

규장전운 (奎章全韻)

https://encykorea.ak[...]

한국학중앙연구원

2024-01-18

[202]

사료

정조실록 46권, 21년 1월 6일(정미) 1번째기사

https://sillok.histo[...]

[203]

사료

정조실록 47권, 21년 9월 12일(무인) 2번째기사

https://sillok.histo[...]

[204]

웹인용

조선 > 신해박해

http://contents.hist[...]

국사편찬위원회

2024-03-18

[205]

서적

왕과 국가의 회화

돌베개

[206]

웹사이트

자비대려화원

http://www.cultureco[...]

[207]

서적

왕과 국가의 회화

돌베개

[208]

서적

다시찾는 우리역사

경세원

[209]

웹인용

조선 > 한양도성

http://contents.hist[...]

국사편찬위원회

2024-03-16

[210]

서적

조선 왕 독살사건 2

다산초당

[211]

웹사이트

한국민족문화대백과사전 강명길(康命吉)

http://encykorea.aks[...]

한국학중앙연구원

[212]

웹사이트

정조실록 (1805) 54권, 정조 24년 6월 28일 기묘 11번째기사

http://sillok.histor[...]

[213]

웹사이트

순조 23권, 21년(1821 신사 / 청 도광(道光) 1년) 3월 22일(임신) 2번째기사

http://sillok.histor[...]

[214]

서적

한국사 이야기 15:문화군주 정조의 나라 만들기

한길사

[215]

웹사이트

조선왕조실록 순조 1권, 즉위년 9월 23일(임인) 1번째기사 / 경상도 안핵사 이서구와 경상 감사 김이영이 장시경의 역모를 보고하다

http://sillok.histor[...]

[216]

서적

고금도장씨녀자사

여유당전서

[217]

웹사이트

유빈 박씨 진향문 한글본

http://blog.daum.net[...]

2016-10-02

[218]

웹사이트

정조실록 17권, 정조 8년(1784년 청 건륭(乾隆) 49년) 윤3월 20일 (을해)

(URL 없음)

[219]

뉴스

[이기환의 Hi-story]정조는 왜 "조선을 담배의 나라로!"를 외쳤을까

http://news.khan.co.[...]

경향신문

2020-09-21

[220]

뉴스

[한국사바로보기]29. 담배의 400년 역사

http://news.khan.co.[...]

경향신문

2004-12-08

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com