영의정

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

영의정은 조선 시대 의정부의 최고 관직으로, 오늘날의 국무총리에 해당하는 자리였다. 1401년 영의정부사에서 영의정으로 이름이 바뀌어 조선 말기 갑오개혁 때 총리대신으로 변경되기까지 국정을 총괄했다. 주로 좌의정을 거친 고위 관료가 임명되었으며, 황희가 18년 동안 재임하여 가장 오랫동안 영의정을 지냈다. 전주 이씨, 안동 김씨, 청송 심씨 가문에서 영의정을 많이 배출했고, 초대 영의정은 이서, 마지막 영의정은 김홍집이다.

더 읽어볼만한 페이지

- 한국의 재상 - 대제학

대제학은 조선 시대 문한을 담당하는 관청의 최고위 정2품 관직으로, 학술 및 외교 문서 작성과 왕의 자문에 응하는 역할을 수행했다. - 한국의 재상 - 문하시중

문하시중은 고려 시대에 설치된 최고 관직 중 하나로, 시대에 따라 명칭과 역할이 변화하며 고려 후기 왕권 강화와 정치 개혁, 권력 다툼의 중심에 있었고, 조선 건국 후 정승으로 개칭되어 조선 정치 체제의 기반이 되었다. - 조선의 관직과 칭호 - 현감

현감은 고려와 조선 시대에 각 현을 다스리던 지방관을 지칭하며, 조선 시대에는 종6품의 외관직으로 사법, 행정, 군사 업무를 관장하였다. - 조선의 관직과 칭호 - 관찰사

관찰사는 중국, 한국, 일본에서 지방 행정 감찰관직으로, 당나라 채방처치사에서 시작되어 관찰처치사로 개칭되며 명칭이 유래되었고, 한국 고려 시대부터 조선 시대에 정착하여 각 도에 파견된 종2품 문관직으로 지방 행정 전반에 걸쳐 권한을 행사했다. - 조선의 영의정 - 김홍집

김홍집은 조선 말기 온건 개화파 정치가로서 일본에 수신사로 다녀온 후 개화사상을 수용하고 갑오개혁과 을미개혁을 주도했으나, 친일 정책과 단발령으로 민심을 잃고 아관파천 때 살해당하며 조선 근대화에 기여했으나 일본 간섭을 초래했다는 비판을 받는다. - 조선의 영의정 - 이준경

이준경은 조선 중종 때 문과에 급제하여 명종 대에 영의정을 지냈고 선조 즉위 후 원상으로서 국정을 주도했으며, 을사사화 때 사림을 보호하고 을묘왜변을 진압하는 데 공을 세운 문신이자 정치가이다.

2. 역사

1401년(태종 1년) 7월 의정부가 설치될 무렵 영의정부사(領議政府事)라고 하던 것을, 1466년(세조 12년) 1월 관제개정 때 '영의정'으로 이름을 바꾸었다. 조선 말기까지 이어오다가, 1894년 갑오개혁 때 일본관제의 영향으로 총리대신으로 이름이 바뀌었으며, 뒤에 의정대신, 내각총리대신으로 고쳐졌다.

=== 조선 전기 ===

조선 건국 당시(1392년)에는 전 왕조인 고려(918~1392)의 국가 체제를 계승하였다. 1400년(정종 2년), 고려 최고 행정 기관이었던 도평의사사(都評議使司, 추밀원)를[5] 의정부로 개편하면서, 의정부의 장은 영의정부사(領議政府事)로 불렸다. 이후 의정부 기능 강화 및 제도 개정을 통해 영의정부사는 영의정(Yeonguijeong)으로 개칭되어 직책이 확립되었다.[4]

1466년, 『경국대전』(Gyeongguk daejeon) 완성으로 영의정 직책은 공식적으로 법제화되었다.[6][7] 영의정은 주로 좌의정(Jwauijeong)을[8] 거친 고위 관료가 임명되었으며, 좌의정은 영의정 바로 아래, 우의정(Uuijeong)보다[9] 높은 자리였다.[4] 세 정승은 삼정승(Samjeongseung)[10] 또는 삼의정(三議政)[4]으로 불렸다.

1436년(세종 18년) 4월까지 영의정과 좌의정은 각각 판이조사와 판병조사를 겸임하여 양반 인사를 관장하였다. 영의정은 명예직으로 외교문서 검토, 조정, 사형수 재심 등의 업무만 담당했다. 그러나 같은 해 황희가 영의정부사로 임명되면서, 세종은 육조 중심 정치 체제에서 삼정승 권한을 강화하는 개혁을 단행했다. 세종은 최고 어른 세 사람이 국정에 참여하지 못하는 것은 고위 국정 자문관으로 삼고자 했던 본래 의도에 어긋난다고 보았다.[4]

개혁으로 육조는 각 부 책임에 대해 의정부와 협의했고, 의정부는 정당성을 논의 후 국왕에게 보고, 국왕 재가 후 육조로 돌아가 시행했다. 이로써 영의정은 의정부 수장으로서 국정 운영에 더 적극적으로 참여했다. 그러나 이조(吏曹, 인사부[11])의 인사권, 병조(兵曹, 군사부[12])의 군사 동원권, 형조(刑曹, 형벌부[13])의 사형수 제외 범죄자 처리권 등은 여전히 해당 장관이 직접 담당하였다.[4]

세조(수양대군)가 단종의 자리를 찬탈하면서 영의정 기능은 이전의 무력한 지위로 격하되었다. 세조가 왕자 시절 정치적 라이벌이었던 영의정 황보인과 좌의정 김종서에 의해 크게 제약받았기 때문이다. 성종과 중종 때 의정부 권한 회복 제안이 있었으나 실행되지 않았다.[4]

1558년(명종 13년) 비변사 설치로 중요 국정은 비변사에서 논의되었다. 삼정승은 도제조(都提調)[14][15]로 회의에 참석했다. 영의정 권한은 왕권 강약, 의정부와 육조 관계, 비변사 설치, 후대 규장각 운영, 당쟁, 세도 정치(勢道政治, ''Sedo jeongchi''[17]) 등 시대적 정치 상황에 따라 증감했다. 그럼에도 영의정은 조선시대 전체에 걸쳐 관료 체제 최고봉으로 남아 있었다.[4]

조선 전기 역대 영의정은 다음과 같다.

{| class="wikitable" style="font-size: 90%; text-align: center;"

|-

! 대수 !! 성명 !! 본관 !! 취임일 !! 퇴임일 !! 봉호 !! 자 !! 아호 !! 시호 !! 붕당 !! 비고

|-

|36

| 박원형

(朴元亨) || 죽산

(竹山) || 예종 즉위년(1468년)

음력 12월 20일

<1469년 1월 3일> || 예종 원년(1469년)

음력 1월 22일

<1469년 2월 3일> || 연성부원군

(延城府院君) || 지구

(之衢) || 만절

(晩節) || 문헌

(文憲) || rowspan="3"| 훈구파 || 재직 중 사망

|-

|37

| 한명회

(韓明澮) || 청주

(淸州) || 예종 원년(1469년)

음력 1월 23일

<1469년 2월 4일> || 예종 원년

2. 1. 조선 전기

조선 건국 당시(1392년)에는 전 왕조인 고려(918~1392)의 국가 체제를 계승하였다. 1400년(정종 2년), 고려 최고 행정 기관이었던 도평의사사(都評議使司, 추밀원)를[5] 의정부로 개편하면서, 의정부의 장은 영의정부사(領議政府事)로 불렸다. 이후 의정부 기능 강화 및 제도 개정을 통해 영의정부사는 영의정(Yeonguijeong)으로 개칭되어 직책이 확립되었다.[4]1466년, 『경국대전』(Gyeongguk daejeon) 완성으로 영의정 직책은 공식적으로 법제화되었다.[6][7] 영의정은 주로 좌의정(Jwauijeong)을[8] 거친 고위 관료가 임명되었으며, 좌의정은 영의정 바로 아래, 우의정(Uuijeong)보다[9] 높은 자리였다.[4] 세 정승은 삼정승(Samjeongseung)[10] 또는 삼의정(三議政)[4]으로 불렸다.

1436년(세종 18년) 4월까지 영의정과 좌의정은 각각 판이조사와 판병조사를 겸임하여 양반 인사를 관장하였다. 영의정은 명예직으로 외교문서 검토, 조정, 사형수 재심 등의 업무만 담당했다. 그러나 같은 해 황희가 영의정부사로 임명되면서, 세종은 육조 중심 정치 체제에서 삼정승 권한을 강화하는 개혁을 단행했다. 세종은 최고 어른 세 사람이 국정에 참여하지 못하는 것은 고위 국정 자문관으로 삼고자 했던 본래 의도에 어긋난다고 보았다.[4]

개혁으로 육조는 각 부 책임에 대해 의정부와 협의했고, 의정부는 정당성을 논의 후 국왕에게 보고, 국왕 재가 후 육조로 돌아가 시행했다. 이로써 영의정은 의정부 수장으로서 국정 운영에 더 적극적으로 참여했다. 그러나 이조(吏曹, 인사부[11])의 인사권, 병조(兵曹, 군사부[12])의 군사 동원권, 형조(刑曹, 형벌부[13])의 사형수 제외 범죄자 처리권 등은 여전히 해당 장관이 직접 담당하였다.[4]

세조(수양대군)가 단종의 자리를 찬탈하면서 영의정 기능은 이전의 무력한 지위로 격하되었다. 세조가 왕자 시절 정치적 라이벌이었던 영의정 황보인과 좌의정 김종서에 의해 크게 제약받았기 때문이다. 성종과 중종 때 의정부 권한 회복 제안이 있었으나 실행되지 않았다.[4]

1558년(명종 13년) 비변사 설치로 중요 국정은 비변사에서 논의되었다. 삼정승은 도제조(都提調)[14][15]로 회의에 참석했다. 영의정 권한은 왕권 강약, 의정부와 육조 관계, 비변사 설치, 후대 규장각 운영, 당쟁, 세도 정치(勢道政治, ''Sedo jeongchi''[17]) 등 시대적 정치 상황에 따라 증감했다. 그럼에도 영의정은 조선시대 전체에 걸쳐 관료 체제 최고봉으로 남아 있었다.[4]

조선 전기 역대 영의정은 다음과 같다.

{| class="wikitable" style="font-size: 90%; text-align: center;"

|-

! 대수 !! 성명 !! 본관 !! 취임일 !! 퇴임일 !! 봉호 !! 자 !! 아호 !! 시호 !! 붕당 !! 비고

|-

|36

| 박원형

(朴元亨) || 죽산

(竹山) || 예종 즉위년(1468년)

음력 12월 20일

<1469년 1월 3일> || 예종 원년(1469년)

음력 1월 22일

<1469년 2월 3일> || 연성부원군

(延城府院君) || 지구

(之衢) || 만절

(晩節) || 문헌

(文憲) || rowspan="3"| 훈구파 || 재직 중 사망

|-

|37

| 한명회

(韓明澮) || 청주

(淸州) || 예종 원년(1469년)

음력 1월 23일

<1469년 2월 4일> || 예종 원년(1469년)

음력 8월 22일

<1469년 9월 27일> || 상당부원군

(上黨府院君) || 자준

(子濬) || 압구정

(狎鷗亭) || 문성

(文成) || 상당군으로 복귀

|-

|38

| 홍윤성

(洪允成) || 회인

(懷仁) || 예종 원년(1469년)

음력 8월 22일

<1469년 9월 27일> || 성종 원년(1470년)

2. 2. 조선 후기

조선 후기 영의정은 1573년(선조 6년) 권철이 임명된 이후 여러 인물들이 거쳐갔다.[23][24][25][26] 선조 대에는 사림파의 권철, 홍섬, 박순과 동인의 노수신, 서인의 윤두수 등이 영의정을 역임했다. 임진왜란 시기에는 이산해, 류성룡, 이원익 등이 영의정을 맡아 국난 극복에 힘썼다.[27][28][29]광해군 대에는 남인 이원익과 대북의 기자헌, 정인홍 등이 영의정에 임명되었다. 인조반정 이후에는 서인이 주로 영의정을 맡았으며, 김류, 최명길, 홍서봉 등이 대표적이다.[30][31][32] 효종 대에는 김육, 정태화 등이, 현종 대에는 허적이 남인으로서 영의정에 올랐다.

숙종 대에는 서인과 남인 간의 정권 교체가 빈번하게 일어났으며, 김수항, 남구만, 권대운 등이 영의정을 역임했다. 이후 소론의 최석정, 노론의 신완 등이 영의정에 올랐다. 경종 대에는 소론의 조태구, 최규서가, 영조 대에는 노론과 소론이 번갈아 영의정을 맡았다. 김재로, 조현명, 홍봉한 등이 대표적인 영조 대의 영의정이다.

정조 대에는 노론 벽파와 시파, 소론, 남인 등 다양한 붕당 출신 인물들이 영의정에 임명되었다. 김상철, 서명선, 채제공 등이 대표적이다. 순조 대에는 심환지, 이병모, 남공철 등이, 헌종 대에는 조인영, 권돈인 등이 영의정을 지냈다. 철종 대에는 안동 김씨 세력이 강세를 보이며 김좌근, 정원용 등이 영의정을 역임했다. 고종 대에는 흥선대원군의 섭정 하에 조두순, 김병학 등이 영의정을 맡았으며, 이후 이유원, 김홍집 등도 영의정을 지냈다.

3. 특징

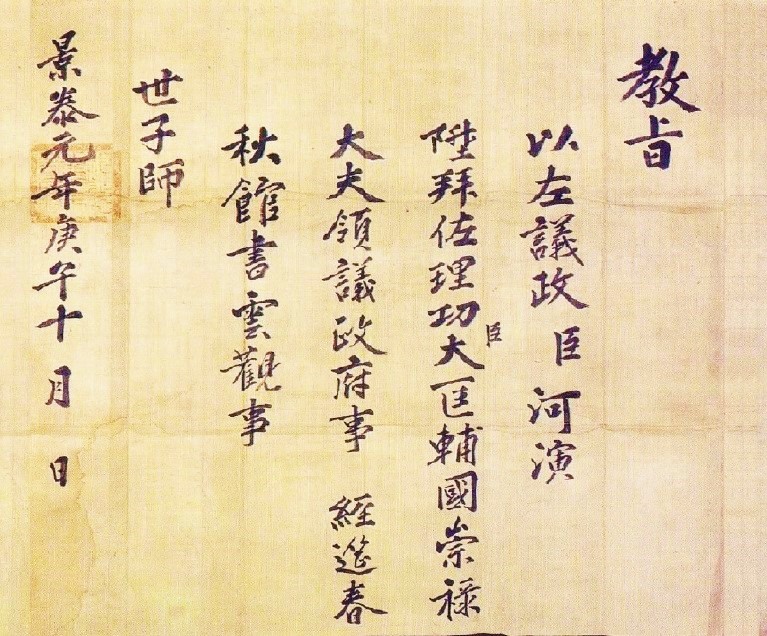

좌의정을 역임한 원로대신을 대부분 임명했으며, 좌의정·우의정과 함께 삼공(三公) 또는 삼정승(三政丞), 삼의정(三議政), 삼상신(三相臣)이라고 부르기도 했다. 품계는 정1품 대광보국숭록대부(大匡輔國崇祿大夫)이다. 영의정은 주로 육조의 판서, 우참찬과 좌참찬, 우찬성과 좌찬성을 거쳐 우의정과 좌의정을 거친 사람들이 임명되었다. 우의정과 좌의정을 거치지 않고 영의정에 임명된 사람은 청천부원군 심온, 구성군 이준 둘 뿐이다.

역대 영의정 중 황희가 18년 동안 재임하여 가장 오랫동안 영의정을 역임하였고, 정창손과 심순택이 10여 년 동안 재임하여 뒤를 이었다. 황희에 이어 조선 왕조 500년 동안 의정부에 들어가 약 20년간 법을 잘 지키고 "승평수문(昇平守文)"의 재상이라는 최고의 재상으로 평가를 받은 하연 이후, 왕권의 강약, 의정부와 육조의 관계, 비변사의 설치, 여러 상황의 변화에 따라 권한 변동이 일어나기도 했다.

경연·홍문관·예문관·춘추관·관상감 영사(領事), 승문원 도제조(都提調), 세자시강원 세자사(世子師)를 겸임했다.

종묘배향공신을 가장 많이 배출한 벼슬이기도 하다.

4. 역대 영의정

wikitext

조선의 영의정은 의정부의 최고 관직으로, 오늘날의 국무총리에 해당한다.

4. 1. 주요 영의정

조선의 영의정은 의정부의 최고 관직으로, 오늘날의 국무총리에 해당한다. 다음은 조선시대 주요 영의정 목록이다.

{| class="wikitable" style="font-size: 90%; text-align: center;"

|-

! 대수 !! 성명 !! 본관 !! 취임일 !! 퇴임일 !! 봉호 !! 자 !! 아호 !! 시호 !! 붕당 !! 비고

|-

|39

| 윤자운

(尹子雲) || 무송

(茂松) || 성종 원년(1470년)

음력 4월 6일

<1470년 5월 6일> || 성종 2년(1471년)

음력 10월 23일

<1471년 12월 4일> || 무송부원군

(茂松府院君) || 망지

(望之) || 낙한재

(樂閑齋) || 문헌

(文憲) || rowspan="5"| 훈구파 || 부원군으로 봉함

|-

|40

| 신숙주

(申叔舟) || 고령

(高靈) || 성종 2년(1471년)

음력 10월 23일

<1471년 12월 4일> || 성종 6년(1475년)

음력 6월 21일

<1475년 7월 23일> || 고령부원군

(高靈府院君) || 범옹

(泛翁) || 보한재

(保閑齋) || 문충

(文忠) || 재직 중 사망

|-

|41

| 정창손

(鄭昌孫) || 동래

(東萊) || 성종 6년(1475년)

음력 7월 1일

<1475년 8월 2일> || 성종 16년(1485년)

음력 3월 27일

<1485년 4월 11일> || 봉원부원군

(蓬原府院君) || 효중

(孝仲) || 동산

(東山) || 충정

(忠貞) || 사직

|-

|42

| 윤필상

(尹弼商) || 파평

(坡平) || 성종 16년(1485년)

음력 3월 28일

<1485년 4월 12일> || 성종 24년(1493년)

음력 10월 29일

<1493년 12월 7일> || 파평부원군

(坡平府院君) || 탕좌

(湯佐) || - || - || 사직

|-

|43

| 이극배

(李克培) || 광주

(廣州) ||

4. 2. 평가

영의정은 국정을 총괄하고 모든 관원을 대표하는, 한 사람의 아래, 만 명의 위에 있는 중요한 직책이다.[34] 연산군은 정승이 5만 명을 데리고 가서 꿩 한 마리를 잡았다고 비웃기도 했다.[34]역대 영의정 중 재임 기간이 가장 긴 사람은 황희로 18년간 재임했다. 조선 500년 동안 의정부에 들어가 약 20년 동안 법을 잘 지켜 ‘승평수문(昇平守文)’의 재상이라 불렸지만, 최고의 평가를 받은 재상은 황희 다음으로 영의정을 지낸 하연이 유일하다.

5. 추서된 영의정

6. 기타

전주 이씨, 안동 김씨, 청송 심씨는 영의정을 가장 많이 배출한 세 가문이다. 초대 영의정은 이서이고, 마지막 영의정은 김홍집이다. 황희는 18년 동안 재임하여 최장 재임 영의정이며, 정창손과 심순택이 10여년 간 영의정으로 재임하여 그 뒤를 잇는다. 영의정에서 유일하게 왕위에 오른 자는 조선 제7대 왕인 세조이다. 조선왕조 500년 역대 재상 중, '승평수문(昇平守文)의 재상'으로 평가받은 이는 하연이다.

참조

[1]

웹사이트

영의정(領議政), yeong-uijeong

http://www.aks.ac.kr[...]

The Academy of Korean Studies

2009-01-29

[2]

서적

The Origin of the Roman Catholic Church in Korea

https://books.google[...]

2006

[3]

웹사이트

http://engdic.daum.n[...]

Daum Communications|Daum Korean-English Dictionary

[4]

웹사이트

https://encykorea.ak[...]

2024-08-21

[5]

웹사이트

도평의사사 (都評議使司), Dopyeonguisasa

http://www.aks.ac.kr[...]

Academy of Korean Studies

2009-01-31

[6]

웹사이트

경국대전(經國大典), Gyeonggukdaejeon

http://www.aks.ac.kr[...]

Academy of Korean Studies

2009-01-29

[7]

서적

The Origins of the Chosŏn Dynasty

https://books.google[...]

University of Washington Press

[8]

서적

The Origin of the Roman Catholic Church in Korea

https://books.google[...]

2006

[9]

웹사이트

우의정(右議政), uuijeong

http://www.aks.ac.kr[...]

Academy of Korean Studies

2009-01-29

[10]

웹사이트

정승(政丞), Jeongseung

http://www.aks.ac.kr[...]

Academy of Korean Studies

2009-01-29

[11]

웹사이트

이조(吏曹), Ijo

http://www.aks.ac.kr[...]

Academy of Korean Studies

2009-01-31

[12]

웹사이트

병조(兵曹), Byeong-jo

http://www.aks.ac.kr[...]

Academy of Korean Studies

2009-01-31

[13]

웹사이트

형조(刑曹), Hyeongjo

http://www.aks.ac.kr[...]

Academy of Korean Studies

2009-01-31

[14]

서적

Confucian Statecraft and Korean Institutions: Yu Hyŏngwŏn and the Late Chosŏn Dynasty

https://books.google[...]

University of Washington Press

[15]

웹사이트

http://100.empas.com[...]

Empas/EncyKorea

[16]

웹사이트

비변사(備邊司), Bibyeonsa

http://www.aks.ac.kr[...]

Academy of Korean Studies

[17]

웹사이트

세도정치(勢道政治), sedo jeongchi

http://www.aks.ac.kr[...]

Academy of Korean Studies

[18]

문서

조선왕조실록과 창원 구씨 족보, 소눌선생문집(小訥先生文集)에 기록된 인물

[19]

문서

명나라가 하사한 왕의 시호

[20]

문서

세조 42권, 1467년 4월 6일 기사

[21]

문서

연산군일기 기록: 박숭질의 우의정 임명

[22]

문서

인종실록 기록: 홍언필의 영의정 및 좌의정 임명

[23]

문서

선조수정실록 기록: 권철의 영의정 사직

[24]

문서

선조수정실록 기록: 권철의 영의정 사직

[25]

문서

선조수정실록 기록: 홍섬의 영의정 사직

[26]

문서

선조수정실록 기록: 홍섬의 영의정 사직

[27]

문서

선조실록과 선조수정실록 기록 차이: 퇴임일

[28]

문서

선조실록과 선조수정실록 기록 차이: 졸기

[29]

문서

임진왜란으로 인한 기록 부실: 이산해의 영의정 취임일

[30]

문서

인조반정 후 봉호 삭제

[31]

문서

인조반정 후 봉호 삭제

[32]

문서

인조반정 후 봉호 삭제

[33]

문서

추증 및 가증 기록: 임진왜란 이후 인물

[34]

웹인용

꿩 한 마리와 한강 배다리 (상)

https://www.sciencet[...]

사이언스타임즈

2009-11-26

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com