사직단

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

사직단은 토지신과 곡식신에게 제사를 지내던 제단으로, 중국, 한국 등 동아시아 지역에서 중요한 의미를 지녔다. 중국 베이징의 사직단은 명나라 때 건립되었으며, 한국에서는 삼국시대부터 사직이 존재했다는 기록이 있다. 고려 시대에는 개경에 사직단을 세웠으며, 조선 시대에는 경복궁 서쪽에 사직단을 설치하고 국가의례를 거행했다. 일제강점기에 사직제는 폐지되고 부지가 공원화되는 등 훼손되었으나, 현재 서울 사직단은 사적 제121호로 지정되어 있으며, 전국 각지에 관련 문화재가 남아 있다.

사직단 대문은 보물 제177호이다. 서울 사직단은 사적 제121호이다. 이외에도 전국의 여러 사직단이 기념물로 지정되어 있다. 노변동 사직단은 대구광역시 기념물 제16호, 남원 사직단은 전라북도 기념물 제79호, 보은 회인 사직단은 충청북도 기념물 제157호, 산청 단성 사직단은 경상남도 기념물 제255호, 창녕 사직단은 경상남도 기념물 제278호, 진주 사직단은 경상남도 기념물 제291호, 고성 사직단은 경상남도 기념물 제296호이다. 시흥조남사직단지는 시흥시 향토유적 제15호이다.

2. 역사

2. 1. 중국

중국에 남아있는 사직단은 명・청 시대에 지어진 것으로 지금의 베이징(北京) 시내의 자금성(紫禁城) 남쪽, 천안문(天安門) 서쪽의 중산공원(中山公園)에 위치한다. 당 때부터 존재했다는 사찰을 이용한 것으로 영락제(永樂帝)가 1420년에 건립하였다. 홍무제(洪武帝)가 처음 남경에서 처음 명조를 수립하고 사직을 세웠을 때만 해도 전대 왕조와는 달리 사와 직을 굳이 나누려 하지 않았지만, 1377년에 사와 직의 예관의 의식을 합쳐버렸다. 영락제도 그러한 홍무 10년의 제식을 따라 북경의 사직단 역시 사와 직을 하나의 장소에 모시는 단으로 세웠고 오늘날까지도 이어지고 있다.

중산공원이라는 이름은 1928년에 고친 것으로 그 유래는 1914년에 이른바 신해혁명이라는 중국 혁명의 아버지로 국부(國父)라 칭송받는 쑨원(孫文)의 운구를 공원 안에 안치했을 때 쑨원의 호인 중산(中山)을 붙인 것이다. 중산당(中山堂) 자체가 원래 배전(拝殿)으로서 명대에 세워진 것인데, 황제가 비바람을 피해 신에 대한 제사를 행하던 장소였던 것을 쑨원의 관이 안치된 뒤로는 1928년에 중산당이라는 이름으로 바뀌게 된다. 중국 황제는 이곳에서 천명(天命)을 받았기에, 중산공원에는 오늘날에도 천지(天地)를 이어주는 상징으로 여겨졌던 수령(樹齢) 천년이 넘는다고 알려진 잣나무 거목이 많이 서있다.

2. 2. 한국

한국에서 처음 사직이 세워진 것은 이미 삼국시대의 일로, 《삼국사기》에는 고구려 고국양왕 8년(391년)에 사직을 세우고 종묘를 수리하였다는 기록이 있고, 백제의 근개루왕은 475년에 고구려 장수왕의 침공을 받아 백제의 수도가 함락되기 직전에 왕자 문주를 남쪽으로 피신시키면서 "나는 마땅히 사직에서 죽을 것"이라고 말한 기록이 있다. 신라는 선덕왕 4년(783년)에 사직을 세웠다는 기록이 있는데, 그 이전에 중국식의 종묘 제도를 가지고 있었던 만큼 더 이른 시기에 사직이 존재했을 것이라고 추정할 뿐이다.

고려는 성종 10년(991년)에 처음 수도 개경(현재의 개성)의 서쪽에 사직을 세웠는데, 그보다 앞서 성종 2년(983년)에 박사 임노성이 송에서 태묘당과 사직당의 그림과 기(記)를 가져와 왕에게 바쳤다고 한다. 현종 5년(1014년)에 강감찬이 거란의 2차 침공 이후 파괴되었던 사직의 중수를 건의하였다는 기록이 있다. 고려의 사직은 너비 5장, 높이는 3자 6치 가량으로 사방에 계단을 두었는데, 당의 제도를 따른 것이었다.(고려시대 사직은 제후국의 제도가 아닌 황제국의 제도를 따르고 있는데 이는 고려가 대내적으로 황제국을 표방했기 때문이다.) 문종 6년(1052년) 개경의 황성 안 서쪽에 사직단을 새로 짓고, 그 달에 황제가 몸소 가서 제사하는 것으로 바뀌었다. 고려의 사직 제일(祭日)은 매년 2월과 8월의 상무일(上戊日)과 납일(臘日, 동지 뒤 세번째 술일(戌日)로 정해져 있었다. 개경의 사직단은 당시 나성의 서문인 선의문(오정문) 안쪽, 옛 불은사터 앞에 그 터가 남아 있으며, 현재 남아 있는 사직단 외에 만월대 부근에도 더 있을 가능성도 제기되고 있지만, 아직은 기록이나 유구로서 확인된 것이 없다.

고려를 멸망시킨 이성계(李成桂)는 즉위 이듬해인 1393년에 한양 천도와 관련된 종묘·사직의 지형도를 만들고, 1394년에 경복궁 서쪽의 인달방(仁達坊)으로 사직의 터를 정하여 1395년부터 공사를 시작했다. 너비가 5장이었던 고려의 사직과는 달리 대외적으로 명의 제후국임을 자처한 조선은 제후의 제도를 따라 사직의 너비를 2장 5자로 줄였지만, 기본 형식이나 제례 방식에서 큰 틀은 고려에서 쓰던 것을 그대로 이어받아 사용하였다. 중춘(仲春)·중추(仲秋)·납일이 되면 대향사(大享祀), 정월에는 기곡제(祈穀祭), 가뭄에는 기우제(祈雨祭)를 각각 행했고, 세종 8년(1426년)에는 사직단 바깥의 북쪽에 사직서(社稷署)를 세워 사직단을 관리했다. 1908년 일제(일본)의 강압으로 순종 황제는 사직제를 폐지한다는 칙령을 내렸다.

1911년에는 사직단 부지가 아예 총독부로 넘어가서, 일제는 1922년에 사직단 주위에 도로를 내고 1924년에 사직단 일원을 공원으로 만들었다. 이 과정에서 인왕산 자락을 따라 이어져 사직단 주위에 형성되어 있던 대부분의 숲이 멸실되었다. 1960년대에는 도시계획사업으로 인하여 그 부지의 축소를 가져왔을 뿐 아니라 1970년대에는 도서관·수영장·동사무소·경찰서 등이 건립되었다.

2. 2. 1. 삼국시대와 고려

한국에서 처음 사직이 세워진 것은 이미 삼국시대의 일로, 《삼국사기》에는 고구려 고국양왕 8년(391년)에 사직을 세우고 종묘를 수리하였다는 기록이 있고, 백제의 근개루왕은 475년에 고구려 장수왕의 침공을 받아 백제의 수도가 함락되기 직전에 왕자 문주를 남쪽으로 피신시키면서 "나는 마땅히 사직에서 죽을 것"이라고 말한 기록이 있다. 신라는 선덕왕 4년(783년)에 사직을 세웠다는 기록이 있는데, 그 이전에 중국식의 종묘 제도를 가지고 있었던 만큼 더 이른 시기에 사직이 존재했을 것이라고 추정할 뿐이다.

고려는 성종 10년(991년)에 처음 수도 개경(현재의 개성)의 서쪽에 사직을 세웠는데, 그보다 앞서 성종 2년(983년)에 박사 임노성이 송에서 태묘당과 사직당의 그림과 기(記)를 가져와 왕에게 바쳤다고 한다. 현종 5년(1014년)에 강감찬이 거란의 2차 침공 이후 파괴되었던 사직의 중수를 건의하였다는 기록이 있다. 고려의 사직은 너비 5장, 높이는 3자 6치 가량으로 사방에 계단을 두었는데, 당의 제도를 따른 것이었다.(고려시대 사직은 제후국의 제도가 아닌 황제국의 제도를 따르고 있는데 이는 고려가 대내적으로 황제국을 표방했기 때문이다.) 문종 6년(1052년) 개경의 황성 안 서쪽에 사직단을 새로 짓고, 그 달에 황제가 몸소 가서 제사하는 것으로 바뀌었다. 고려의 사직 제일(祭日)은 매년 2월과 8월의 상무일(上戊日)과 납일(臘日, 동지 뒤 세번째 술일(戌日)로 정해져 있었다. 개경의 사직단은 당시 나성의 서문인 선의문(오정문) 안쪽, 옛 불은사터 앞에 그 터가 남아 있으며, 현재 남아 있는 사직단 외에 만월대 부근에도 더 있을 가능성도 제기되고 있지만, 아직은 기록이나 유구로서 확인된 것이 없다.

2. 2. 2. 조선

한국에서 사직이 처음 세워진 것은 삼국시대로 거슬러 올라간다. 《삼국사기》에는 고구려 고국양왕 8년(391년)에 사직을 세우고 종묘를 수리했다는 기록이 있고, 백제 근개루왕은 475년 고구려 장수왕의 침공으로 수도가 함락되기 직전 왕자 문주를 남쪽으로 보내며 "나는 마땅히 사직에서 죽을 것"이라고 말했다는 기록이 있다. 신라는 선덕왕 4년(783년)에 사직을 세웠다는 기록이 있는데, 그 이전에 중국식 종묘 제도를 가지고 있었던 만큼 더 이른 시기에 사직이 존재했을 것으로 추정된다.

고려는 성종 10년(991년)에 처음 수도 개경(현재의 개성)의 서쪽에 사직을 세웠다. 성종 2년(983년)에 박사 임노성이 송에서 태묘당과 사직당의 그림과 기(記)를 가져와 왕에게 바쳤다고 한다. 현종 5년(1014년) 강감찬이 거란의 2차 침공 이후 파괴되었던 사직의 중수를 건의하였다는 기록이 있다. 고려의 사직은 너비 5장, 높이 3자 6치 가량으로 사방에 계단을 두었는데, 당의 제도를 따른 것이었다.(고려시대 사직은 제후국의 제도가 아닌 황제국의 제도를 따르고 있는데 이는 고려가 대내적으로 황제국을 표방했기 때문이다.) 문종 6년(1052년) 개경의 황성 안 서쪽에 사직단을 새로 짓고, 그 달에 황제가 몸소 가서 제사하는 것으로 바뀌었다. 고려의 사직 제일(祭日)은 매년 2월과 8월의 상무일(上戊日)과 납일(臘日, 동지 뒤 세번째 술일(戌日)로 정해져 있었다. 개경의 사직단은 당시 나성의 서문인 선의문(오정문) 안쪽, 옛 불은사터 앞에 그 터가 남아 있으며, 현재 남아 있는 사직단 외에 만월대 부근에도 더 있을 가능성도 제기되고 있지만, 아직은 기록이나 유구로서 확인된 것이 없다.

고려를 멸망시킨 이성계(李成桂)는 즉위 이듬해인 1393년에 한양 천도와 관련된 종묘·사직의 지형도를 만들고, 1394년에 경복궁 서쪽의 인달방(仁達坊)으로 사직의 터를 정하여 1395년부터 공사를 시작했다. 너비가 5장이었던 고려의 사직과는 달리 대외적으로 명의 제후국임을 자처한 조선은 제후의 제도를 따라 사직의 너비를 2장 5자로 줄였지만, 기본 형식이나 제례 방식에서 큰 틀은 고려에서 쓰던 것을 그대로 이어받아 사용하였다. 중춘(仲春)·중추(仲秋)·납일이 되면 대향사(大享祀), 정월에는 기곡제(祈穀祭), 가뭄에는 기우제(祈雨祭)를 각각 행했고, 세종 8년(1426년)에는 사직단 바깥의 북쪽에 사직서(社稷署)를 세워 사직단을 관리했다. 1908년 일제(일본)의 강압으로 순종 황제는 사직제를 폐지한다는 칙령을 내렸다.

1911년에는 사직단 부지가 아예 총독부로 넘어가서, 일제는 1922년에 사직단 주위에 도로를 내고 1924년에 사직단 일원을 공원으로 만들었다. 이 과정에서 인왕산 자락을 따라 이어져 사직단 주위에 형성되어 있던 대부분의 숲이 멸실되었다. 1960년대에는 도시계획사업으로 인하여 그 부지의 축소를 가져왔을 뿐 아니라 1970년대에는 도서관·수영장·동사무소·경찰서 등이 건립되었다.

2. 2. 3. 일제강점기와 광복 이후

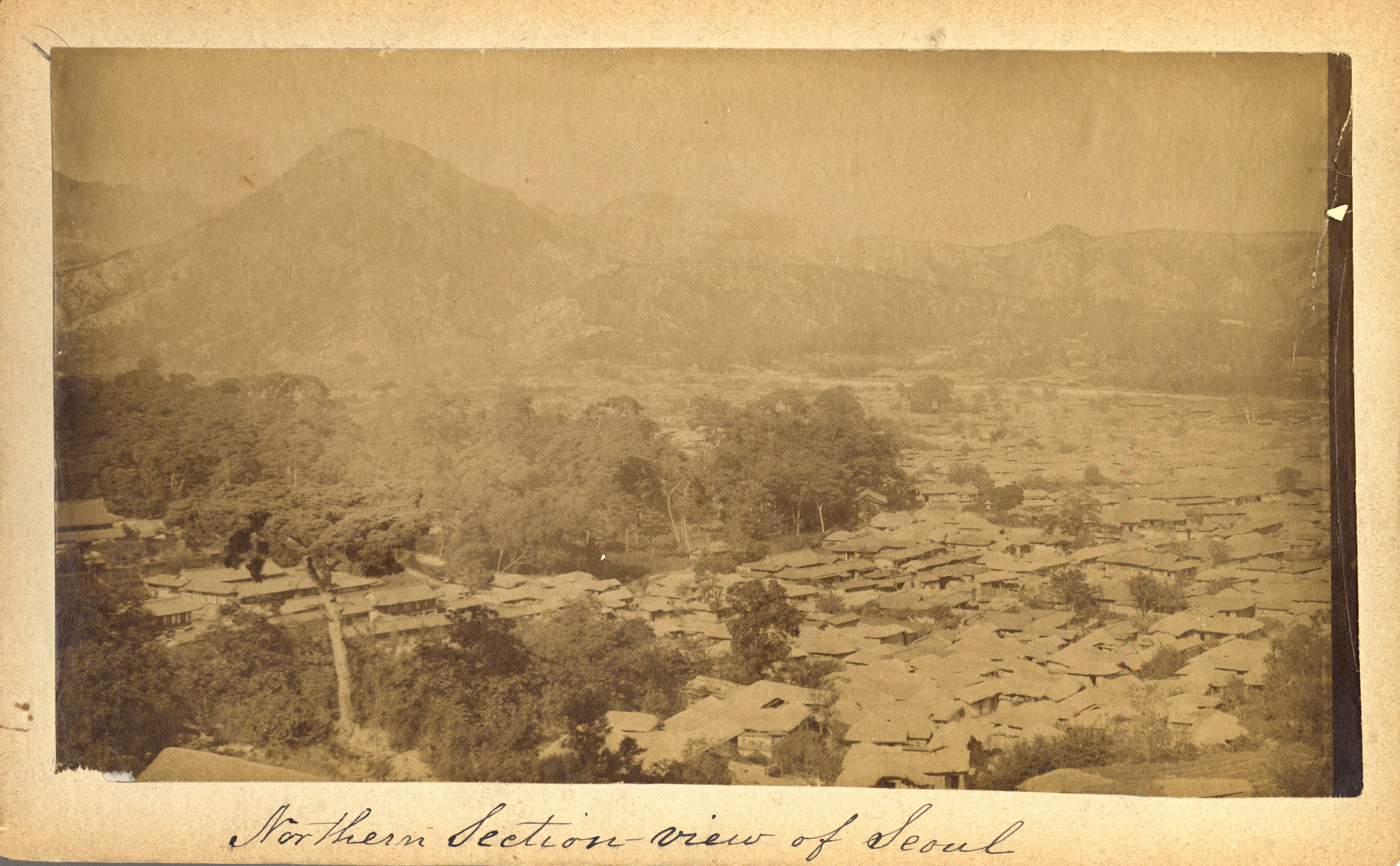

|섬네일|399x399픽셀|조지 클레이턴 포크가 1884년에 경희궁 북편 언덕에서 촬영한 사직단의 모습. 숲으로 둘러쌓여 있다.]]

1908년 일제(일본)의 강압으로 순종 황제는 사직제를 폐지한다는 칙령을 내렸다.

1911년에는 사직단 부지가 아예 총독부로 넘어가서, 일제는 1922년에 사직단 주위에 도로를 내고 1924년에 사직단 일원을 공원으로 만들었다. 이 과정에서 인왕산 자락을 따라 이어져 사직단 주위에 형성되어 있던 대부분의 숲이 멸실되었다. 1960년대에는 도시계획사업으로 인하여 그 부지의 축소를 가져왔을 뿐 아니라 1970년대에는 도서관·수영장·동사무소·경찰서 등이 건립되었다.

3. 관련 문화재

3. 1. 서울 사직단 (사적 제121호)

서울 사직단은 사적 제121호이다. 사직단 대문은 보물 제177호이다. 이외에도 전국의 여러 사직단이 기념물로 지정되어 있다. 노변동 사직단은 대구광역시 기념물 제16호, 남원 사직단은 전라북도 기념물 제79호, 보은 회인 사직단은 충청북도 기념물 제157호, 산청 단성 사직단은 경상남도 기념물 제255호, 창녕 사직단은 경상남도 기념물 제278호, 진주 사직단은 경상남도 기념물 제291호, 고성 사직단은 경상남도 기념물 제296호이다. 시흥조남사직단지는 시흥시 향토유적 제15호이다.

3. 2. 기타 지역 사직단

사직단 대문은 보물 제177호이다. 서울 사직단은 사적 제121호이다. 노변동 사직단은 대구광역시 기념물 제16호, 남원 사직단은 전라북도 기념물 제79호, 보은 회인 사직단은 충청북도 기념물 제157호이다. 산청 단성 사직단은 경상남도 기념물 제255호, 창녕 사직단은 경상남도 기념물 제278호, 진주 사직단은 경상남도 기념물 제291호, 고성 사직단은 경상남도 기념물 제296호이다. 시흥조남사직단지는 시흥시 향토유적 제15호이다.

4. 현대적 의의

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com