영락제

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

영락제(永樂帝, 1360년 ~ 1424년)는 명나라의 제3대 황제이다. 본명은 주체(朱棣)로, 홍무제의 넷째 아들이다. 1399년 정난의 변을 일으켜 조카인 건문제(建文帝)를 몰아내고 황위에 올랐다. 재위 기간 동안 베이징 천도, 《영락대전》 편찬, 정화의 대규모 해상 원정, 몽골 원정, 베트남 정벌 등 대외 팽창 정책을 펼쳐 명나라의 전성기를 이끌었다. 하지만, 과도한 대외 원정과 토목 공사로 국가 재정에 부담을 주었고, 폭력적인 통치를 했다는 비판도 받는다.

더 읽어볼만한 페이지

- 홍무제의 황자 - 주표

주표는 명나라 홍무제의 장남이자 황태자로 책봉되었으나, 온순한 성격과 병약한 체질로 요절하여 이후 명나라 정치에 영향을 미쳤다. - 홍무제의 황자 - 주권 (영헌왕)

주권은 명나라 초기의 황족이자 주원장의 아들로, 영왕에 봉해졌으며 정난의 변에 연루되어 영락제를 도왔고, 이후 도교에 심취하여 저술 활동에 전념하며 문화 예술 분야에도 기여했다. - 백과사전 편집자 - 가이우스 플리니우스 세쿤두스

가이우스 플리니우스 세쿤두스는 로마 제국 시대의 학자이자 작가로, 《박물지》를 저술했으며, 79년 베수비오 화산 폭발 당시 사망했다. - 백과사전 편집자 - 심괄

심괄은 중국 송나라 시대의 과학자, 정치가, 외교관, 예술가, 문인으로, 천문학, 지리학, 약학, 수학 등 다양한 분야에서 업적을 남겼으며, 저서 《몽계필담》을 통해 과학적 사고를 보여준다. - 15세기 중국의 군주 - 건문제

건문제는 명나라의 제2대 황제로, 유교적 이상 정치를 추구하며 개혁을 시도했으나 숙부들의 반란으로 실종되었고 사후 복권되었다. - 15세기 중국의 군주 - 선덕제

선덕제는 명나라의 5대 황제로, 뛰어난 능력과 정치적 경험을 바탕으로 안정적인 통치를 이룩하고 정화의 남방 항해를 재개하는 등 업적을 남겼으나, 환관의 권력 강화는 비판받기도 하며, 문인화가로서 재능도 보인 그의 치세는 명나라 전성기로 평가된다.

2. 생애

1360년 주원장(훗날 홍무제)의 넷째 아들로 태어났다.[1] 어머니는 마황후라고 알려져 있으나,[1] 친어머니가 아니라는 설도 있으며, 고려 출신 첩이거나 몽골계 여인이라는 설도 있다.[1]

1368년 명나라가 건국되자 주체는 연왕(燕王)에 책봉되었고,[2] 성인이 되자 수도 남경을 떠나 북평에 주둔하며 북방 군사들을 총괄하고 북원의 동태를 감시했다.[2]

1398년 홍무제 사후 건문제가 즉위하여 숙부들을 견제하기 위한 '삭번 정책'을 펼치자,[18] 1399년 7월, 연왕 주체는 '정난의 변'을 일으켰다.[18] 1402년 6월, 남경을 점령하고 건문제를 몰아낸 뒤 황제에 즉위하니, 이가 바로 명나라 3대 황제 영락제이다.

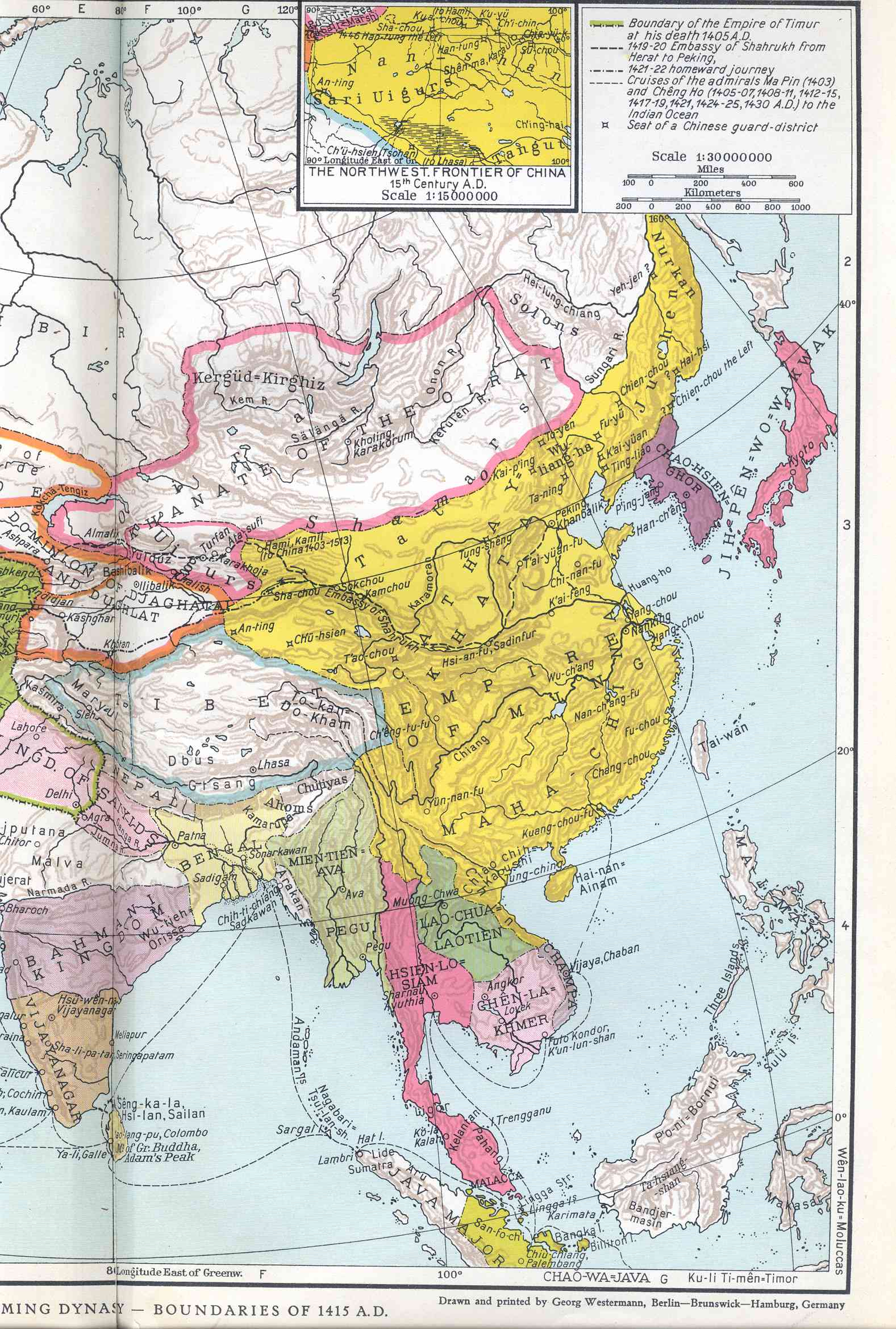

즉위 후 영락제는 홍무제와 달리 적극적인 대외 확장 정책을 펼쳤다. 북으로는 북원 잔당을 제압하고 만주 여진족을 복속시켰으며, 남으로는 베트남 진조를 정복했다. 동남아시아와 인도양까지 영향력을 확대하고자 정화에게 대함대를 이끌게 하여 메카와 아프리카 동해안까지 원정을 감행했다.[2]

1407년 베이징 천도를 지시하고,[1] 1409년부터는 대부분의 시간을 북부에서 보냈다.[1] 1420년 베이징의 새 궁전이 완공되자, 1421년 1월 1일 베이징을 명나라의 공식 수도로 선언하였다.[2]

1424년 여름, 몽골 원정에서 돌아오던 중 과로로 병을 얻어 8월 진중에서 향년 64세로 세상을 떠났다.[10] 영락제가 죽자 30여 명의 궁인이 순장되었는데,[11] 이 중 2명은 조선인 출신 공녀였다.[11]

2. 1. 생애 초반

주체는 1360년 5월 2일 홍무제의 넷째 아들로 태어났다.[1] 즉위 후, 주체는 자신이 마황후의 아들이라고 주장했지만,[1] 다른 자료에 따르면 그의 친어머니는 몽골(홍기라드 부족 출신)[2] 또는 한국 출신이었을 가능성도 있는 공비(恭妃)라는 칭호를 가진 홍무제의 후궁이었다.[3]

주체는 어린 시절을 난징에서 보냈으며, 엄격한 규율과 겸손함을 강조하며 자랐다. 그는 형제자매들 중에서 닝궈공주, 주부, 그리고 15개월 어린 주수와 특별한 애정을 가졌다. 주체는 궁술과 승마와 같은 활동을 즐겼다.[4] 황제는 아들의 교육에 각별한 주의를 기울였고, 저명한 학자들의 도움을 받았다. 주체는 한나라의 역사, 특히 고조와 무제 황제를 좋아했다.[5]

1380년 4월,[6] 20세의 나이로 주체는 북평으로 이주했다.[7] 그는 군사에 대한 관심을 실제로 적용하여 자신의 친위대를 훈련시켰다.[8] 1381년, 주체는 나유르 부카가 이끄는 몽골군에 대한 서달의 원정에 참여하면서 처음으로 전투 경험을 쌓았다.[8] 1380년대에 주체는 서달의 지휘 아래 국경 방어에 종사했다. 1387년 주체는 봉성이 이끄는 요동에서 몽골군을 성공적으로 공격하는 작전에 참여했다.[9] 1390년 1월, 황제는 처음으로 아들들에게 독립적인 지휘권을 위임했다. 주체는 전투에서 두 몽골 지휘관을 모두 패배시키고 사로잡으면서 뛰어난 지휘 능력을 보여주었다.[10]

1392년, 황태자 주표(朱標)가 사망했다. 조정에서는 그의 뒤를 이을 사람을 논의했고, 결국 장자 상속 관점이 우세해져 주표의 아들인 주윤문(朱允炆)이 새로운 후계자로 임명되었다.[11] 주체의 권고로 홍무제는 세 장군을 반역죄로 의심하기 시작했다.[12] 주체는 란유(藍玉)와 좋은 관계를 맺지 못했고, 1393년 3월 란유의 처형에 책임이 있었다.[12]

홍무제는 황실을 다스리는 규칙을 개정하여 왕자들의 권리를 상당히 제한했지만,[13] 군사 분야에는 영향을 미치지 않아 주체의 지위에는 거의 영향을 미치지 않았다.[14] 주체는 북쪽 국경을 지키는 여섯 왕자들[15] 중에서 가장 유능했다. 그는 요동에서 황하 굽이까지 뻗어 있는 광대한 영토에서 활동했다. 1396년 여름, 몽골군을 패배시킨 것에서 알 수 있듯이 그는 위험을 감수하는 것을 두려워하지 않았다.[16] 1398년 4월 주체의 형인 진왕이 사망하여 주체가 북쪽 국경 방어의 독보적인 지도자가 되었다.[17] 두 달 후 주체의 아버지인 홍무제도 사망했다.

2. 1. 1. 출생과 유년 시절

1360년 주원장(훗날 홍무제)의 넷째 아들로 태어났다.[10] 어머니는 마황후라고 알려져 있으나,[10] 마황후의 친자가 아니라는 설도 있다.[10] 고려 출신 첩이거나 몽골계 여인이라는 설도 있다.[10]출생 당시 방 안에 오색 빛이 가득 차서 수일 동안 사라지지 않았다고 한다.[10] 당시 주원장은 응천부(현 난징)에 근거지를 둔 군웅 중 한 명이었지만, 동쪽의 장사성과 서쪽의 진우량에게 둘러싸여 어려운 상황이었다.[10] 그래서 주체 등 황자들에게는 오랫동안 정식 이름이 주어지지 않았고, 명나라가 건국되기 직전인 1367년이 되어서야 비로소 이름을 얻었다.[10]

어린 시절 주원장이 홍건적의 지도자로 활동하는 것을 보며 성장했다. 학문에 정진하여 경서뿐만 아니라 제자백가의 학문, 역사, 천문, 지리 등 폭넓은 분야를 공부했고, 한 번 읽은 책은 잊지 않는 뛰어난 기억력을 보였다.[10] 특히 한나라 역사, 그중에서도 고조와 무제에 관심이 많았다.[10]

1370년 명나라를 건국한 홍무제는 아들들을 왕으로 봉했는데, 주체는 연왕(燕王)에 봉해졌다.[10] 그러나 실제로 북평(현 베이징)으로 간 것은 1380년이었다.[10]

2. 1. 2. 연왕 책봉

1368년 명나라가 중국을 회복하자 주체는 정식으로 연왕(燕王)에 책봉되었다.[2] 그는 성년이 되자 수도인 남경을 떠나 북평에 주둔하며 북방의 군사들을 총괄하고 중국 대륙에서 쫓겨난 북원의 동태를 감시하였다.[2] 1370년 4월 22일, 황제의 아들들은 세자를 제외하고 모두 왕의 작위를 받았는데, 주체는 연왕(燕王)에 봉해졌다.[3] 연은 중국 북동부에 위치한 지역으로, 가장 중요한 도시는 북평(현재의 베이징)이었다.[3]1376년 초, 주체는 초기 명나라 장군 중 가장 높은 계급에 있던 서달의 딸인 서씨와 결혼했다.[4]

1380년 4월,[5] 20세의 나이로 주체는 북평(北平, 베이징)으로 이주했다.[6] 그는 강한 몽골의 영향력에 직면했는데, 당시 정부는 몽골식 풍습, 의복, 이름을 금지하는 방식으로 이를 억제하려 했다.[6]

1392년, 황제의 장남이자 황태자인 주표(朱標)가 사망했다.[7] 그러자 조정에서는 그의 뒤를 이을 사람을 논의했고, 결국 한림원의 학자들과 고위 관리들이 주장한 장자 상속 관점이 우세해졌다.[7] 그 결과 주표(朱標)의 아들인 주윤문(朱允炆)이 새로운 후계자로 임명되었다.[7] 홍무제는 주체가 황태자가 되지 못한 것을 많이 아쉬워했다고 한다.[2]

2. 2. 정난의 변

1398년 홍무제가 사망하고 건문제가 즉위하자, 건문제는 숙부들을 견제하기 위해 '삭번 정책'을 펼쳤다.[18] 삭번 정책은 홍무제가 황실의 울타리로 삼기 위해 변경에 왕으로 봉한 아들들의 군사력을 약화시키려는 정책이었다. 1399년 7월, 이에 반발한 연왕 주체는 '정난의 변'을 일으켰다.[18]주체는 부패한 궁정 관리들로부터 황제를 보호하기 위해 일어섰다고 주장하며, 자신의 행동을 '난징(靖難)의 변', 즉 혼란을 없애기 위한 운동이라고 칭했다. 1402년 6월, 주체는 수도 난징을 점령하고 건문제를 몰아낸 뒤 황제에 즉위했다. 그가 바로 명나라 3대 황제 성조 영락제이다.

2. 3. 치세 기간

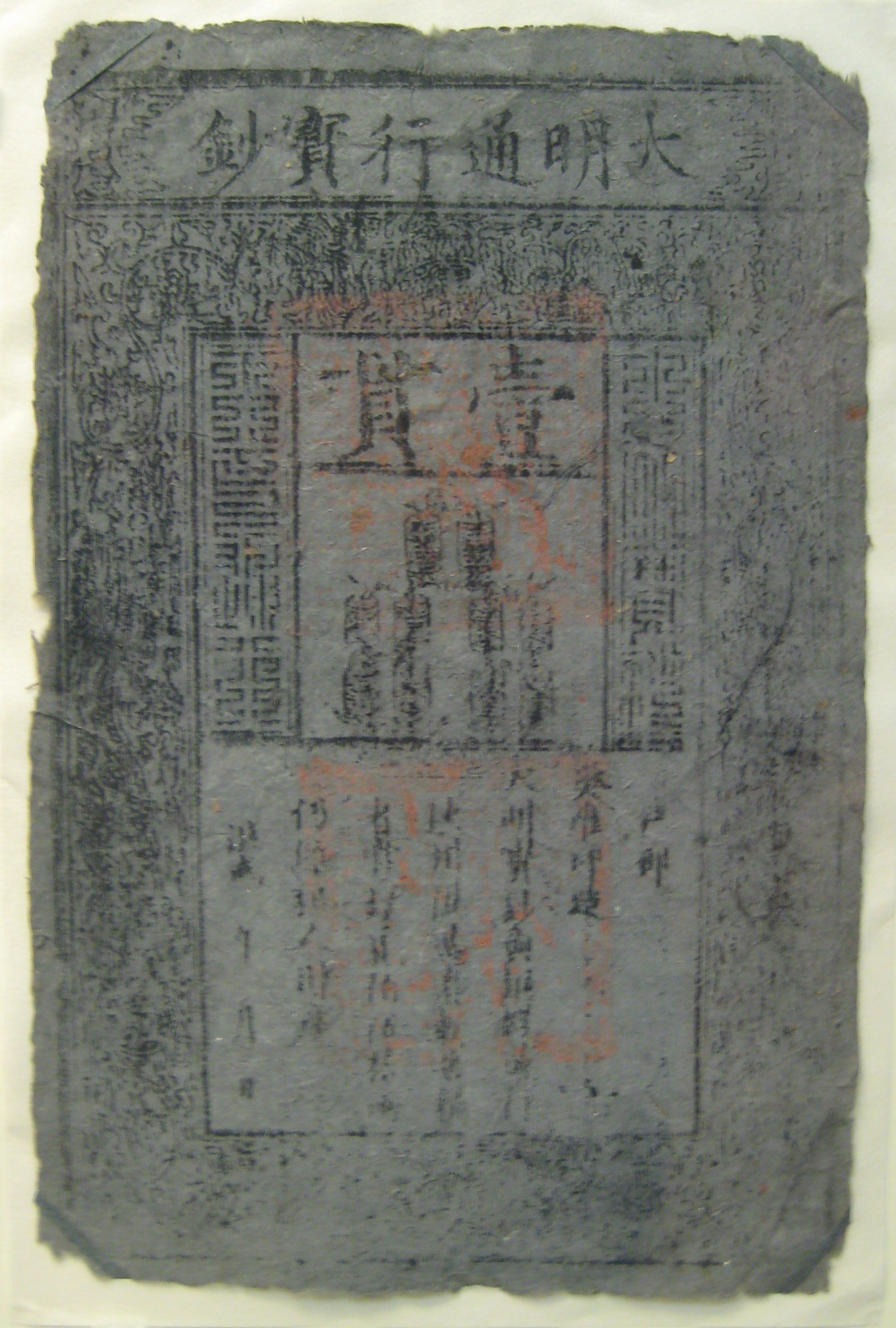

영락제는 아버지 홍무제와 마찬가지로 지폐를 화폐의 기본으로 여겼다. 그는 값비싼 대외 정책과 수도 이전으로 인한 재정 적자를 충당하기 위해 대량의 지폐를 발행했지만,[19] 이는 명나라 시대 최악의 인플레이션을 초래했다.[19] 1425년까지 지폐는 명목 가치의 2%밖에 되지 않아 백성들이 지폐를 거부했다. 정부는 지폐 유통을 장려하기 위해 지폐로 세금을 납부하도록 했지만 큰 효과를 보지 못했고,[19] 상업 거래에서 은 사용 금지 조치(1403년, 1404년, 1419년, 1425년)도 효과가 없었다.[19]홍무제의 원래 계획과는 달리 관리와 벼슬아치들은 더 이상 곡물로만 봉급을 받지 않았다. 고위 관리는 봉급의 60%만 곡물로 받았고, 하위 관리는 20%만 곡물로 받았다. 나머지는 지폐와 주화로 지급되었는데, 평가절하된 지폐로 지급하는 방식은 이미 낮았던 관료들의 봉급을 더욱 감소시켰다. 결과적으로 많은 관리와 장교들이 불법적인 수입원을 찾게 되었다.[19]

영락제는 특히 군둔(軍屯)에서 수입을 늘리려고 했다.[19] 그러나 대부분의 군사 부대가 주둔해 있던 북방 국경 지대는 대부분 불모지였다. 자원 부족을 메우기 위해 장교들은 지주가 되어 병사들의 노동력을 이용했고, 이는 병사들의 탈영으로 이어졌다.[19] 정부가 생산량을 통제하고 증가시키려는 노력에도 불구하고, 군 농민들의 생산량은 매년 감소했다. 예를 들어, 1403년 2300만 석에서 1407년 1400만 석, 1423년에는 500만 석으로 줄었다.[19]

영락제 치세 동안 징수된 토지세는 이전 수십 년에 비해 상당히 증가하여 곡물 3100만~3400만 석에 달했다. 1393년의 토지세가 2940만 석이었던 것과 비교하면 상당한 증가이다.[19] 그러나 세금의 실제 부담은 운송비와 추가 수수료의 영향도 받았다. 경우에 따라 세금은 곡물이 아닌, 국가가 결정한 계산에 따라 비단이나 기타 상품으로 징수되기도 했다. 이러한 계산은 종종 시장 가격을 반영하지 못하여 세금이 여러 번 인상되는 결과를 초래했다.[19]

강남의 과세는 특히 높았으며, 소주와 송강 현은 제국 토지세의 14%를 공급했다.[19] 강남 주민들은 이러한 고액의 세금을 납부할 수 없어 1430년대 초에 상당한 체납이 발생했다. 예를 들어, 소주 현만 해도 800만 석의 곡물이 체납되었다. 이 문제에 대한 대응으로 선덕제는 결국 세금을 감면했다.[19]

국가 건설 프로젝트에 필요한 자재와 노동력의 일부는 국가 창고에 보관된 잉여물을 사용하여 구매했지만, 시장 가격보다 낮은 국가가 정한 가격으로 이루어졌다.[19] 결과적으로 국가의 수요 증가는, 특히 점점 더 많은 부과금의 시행과 국가를 위한 강제 노역의 증가를 통해 인구에 상당한 영향을 미쳤다. 예를 들어, 일반적으로 1년에 30일이었던 장인들의 노역은 종종 1년 이상으로 연장되었다.[19] 또한 베이징으로의 쌀 수입 비용은 양쯔강 삼각주의 농민들에게 부담되었다. 이들은 남부 항구 도시에 쌀을 공급할 책임이 있었고, 거기서 군대가 북쪽으로 운송했다.[19] 이러한 비용을 충당하기 위해 세금 할증이 부과되었고, 현금으로 납부해야 했다.[19] 그러나 북쪽으로 향하는 해상 루트와 내륙 루트 모두 비싸고 비효율적이었다. 1415년에 대운하가 개통되면서 운송 상황이 크게 개선되었고,[19] 1418년까지 납세자들은 직접 베이징까지 쌀을 운송할 책임이 있었다. 그러나 1431년 정부는 그들의 의무를 면제했고, 군인들이 다시 대운하를 따라 곡물을 운송하기 시작했다.[19]

영락제의 후계자들은 백성에 대한 정부의 요구를 줄이고 정부 지출을 제한하기 위해 개혁을 시행했지만,[19] 대규모 군대를 유지하고 베이징에 대한 공급을 지속하는 것은 어려운 과제였다.[19]

경제 성장은 정부의 귀금속 채굴 확장, 특히 중국 남부와 교지 지역의 구리와 은 채굴에 힘입었다.[19] 정부는 또한 지폐(보초) 발행량을 늘렸다. 이전에는 생산량의 30%에 불과했던 은광 채굴 수입은 1390년 1.1ton에서 1409년 10ton 이상으로 크게 증가하여 영락제 치세 말까지 그 수준을 유지했다.[19] 정부는 채굴한 구리로 주화를 생산하여 국고에 비축하고 외국 사절단에 선물로 제공했다. 그러나 이러한 주화는 선덕제와 정통제(1425-1447) 시대에 정부의 압력으로 유통에서 제외된 것과 달리, 보초와 함께 국내 시장에서 계속 유통되었다.[19]

2. 3. 1. 즉위 초반

영락제는 즉위 후, 홍무제의 신중책과는 달리 적극적인 대외 확장 정책을 펼쳤다. 북쪽으로는 북원의 잔당을 제압하고, 만주의 여진족을 복속시켰으며, 남쪽으로는 베트남의 진조를 정복하였다.또한, 동남아시아와 인도양까지 영향력을 확대하기 위해 정화에게 대함대를 이끌게 하여 메카와 아프리카 동해안까지 이르는 대원정을 감행했다. 이 원정의 결과로 많은 나라들이 명나라에 조공을 바치게 되었다.[2]

영락제는 티베트의 종교 지도자들과도 교류했다. 특히 5대 카르마파 데친 셰크파(Deshin Shekpa)는 영락제의 초청으로 난징을 방문하여 영락제에게 칭찬을 받았다.[36] 영락제는 티베트 통치를 돕기 위해 군대를 제공하겠다고 제안했지만, 카르마파는 이를 정중히 거절했다.[36][37]

중앙아시아의 여러 도시와 국가에도 사절단을 파견하여 명나라의 우월성을 확립하고 조공을 받았다.[38] 하미와 준가리아의 서쪽 몽골 지배 세력이었던 오이라트 지도자들도 명나라의 요구에 복종했다.[38]

일본과의 관계에서는 아시카가 요시미쓰가 명나라와의 관계 회복을 주도하여 영락제의 주권을 인정받았다. 명나라는 닝보, 취안저우, 광저우에 해상 무역 사무소를 열어 일본 상인들과 무역을 허용했다.

2. 3. 2. 정벌 사업

영락제는 북경으로 천도한 후, 활발한 정복 사업을 펼쳤다. 북쪽으로는 몽골 고원으로 후퇴한 북원을 여러 차례 공격하여 굴복시켰다. 또한 만주의 여진족을 복속시켜 명나라의 통치 체제(위소제)에 편입시켰다.[13] 남쪽으로는 베트남의 진조에서 내란이 일어나자 이를 틈타 정복하여 교지성을 설치하고 명나라 영토로 편입했다.

더 나아가 영락제는 해외로 눈을 돌려 정화에게 대함대를 이끌게 하여 동남아시아, 인도양, 멀리 아프리카 동해안까지 원정하게 했다. 이 원정으로 많은 나라들이 명나라에 조공을 바치게 되었다.[13]

영락제는 직접 군대를 이끌고 다섯 차례나 몽골 원정을 감행하여 헤이룽 강 하류까지 진출했다. 영락제가 원정을 떠날 때면 황태자인 홍희제가 섭정을 맡아 국정을 운영했다. 홍희제는 유능한 섭정으로 아버지의 신임을 얻어 후계자 지위를 굳혔다.[13]

환관 정화에게는 대함대를 이끌고 동남아시아 국가들에 대한 종주권과 패권을 확립하고 서구와의 새로운 교역로를 개척하는 임무를 맡겼다.[13]

영락제 시대의 활발한 대외 활동은 홍무제의 폐쇄적인 정책으로 침체되었던 대외 무역을 되살리기 위한 목적도 있었다.[13] 외국 무역은 국가 재정에 큰 도움이 되었지만, 명나라 황제는 외국 무역에 대한 독점권을 유지하고 환관들에게 그 권한을 위임했다. 일반 신하들은 해외 무역에 참여할 수 없었고, 외국인들은 조공 사절단을 통해서만 중국에 들어올 수 있었다. 이러한 '해금' 정책을 어기면 해적 행위나 밀수로 간주되어 처벌받았다.[13]

영락제 시대에는 외국과의 무역이 크게 증가하여 자기, 비단 등이 동아시아, 동남아시아, 중앙아시아, 오스만 제국 등에 대량으로 수출되었다. 특히 비단 수출은 아시아 경제에 큰 영향을 미쳤다.[13] 중국의 구리 동전은 한국, 일본, 동남아시아, 인도 등지로 유출되어 말라카와 자바 북부 항구의 성장을 이끌었다. 중국 구리 동전은 16세기 초까지 브루나이, 숨바와, 몰루카 제도의 표준 통화였다.[13]

중국의 번영은 중앙아시아, 서아시아, 한국, 일본, 동남아시아, 인도, 중동, 동아프리카 등 다른 지역에도 긍정적인 영향을 미쳤다.[13]

티베트에서는 5대 카르마파 데친 셰크파가 영락제의 초청으로 난징을 방문하여 영락제에게 선물을 받고 칭찬을 받았다. 영락제는 티베트의 다른 종교 지도자들에게도 사절단을 파견하여 명나라에 충성을 맹세하게 했다. 이러한 정책은 티베트의 분열을 초래했을 가능성이 있다.[13]

서쪽으로는 중앙아시아의 여러 도시와 국가에 사절단을 파견하여 중국식 칭호와 상품을 제공하고 조공을 받았다. 하미와 준가리아의 서쪽 몽골(오이라트) 지도자들은 명나라의 요구에 복종했다. 그러나 사마르칸트의 티무르는 명나라 사절단을 처형하고 중국 정복을 계획했으나 실행 직전 사망했다. 티무르의 후계자들은 명나라와 긍정적인 관계를 유지했다.[13]

명나라는 몽골을 조공 무역 시스템에 편입시키려 했으나, 몽골은 자주 약탈에 의존했다. 몽골은 서몽골(오이라트)과 동몽골로 나뉘어 있었고, 우량카이는 별개의 집단을 형성했다. 명나라는 우량카이와 강력한 관계를 맺었다.[13]

영락제의 원정:

영락제 초기에는 동몽골이 적대적이었으나, 명나라는 오이라트와 관계를 맺을 수 있었다. 1409년 명나라의 격려를 받은 오이라트는 동몽골을 공격했다. 명나라도 동몽골을 공격했으나 패배했다. 1410년 영락제는 직접 군대를 이끌고 동몽골의 올제이 테무르 칸 부냐시리와 아루그타이를 격파했다. 이후 명나라는 아루그타이가 이끄는 동몽골과 평화로운 관계를 유지했다.[13]

1414년 영락제는 오이라트를 공격하여 투울 강 상류 전투에서 승리했다. 1421년 동몽골이 다시 약탈을 시작하자 영락제는 1422년, 1423년, 1424년에 걸쳐 몽골 원정을 감행했으나 큰 성과를 거두지 못하고 다섯 번째 원정에서 돌아오는 길에 사망했다.[13]

만주의 여진족에 대해서는 국경 평화 유지, 고려 영향력 저지, 특산품 획득, 중국 문화 전파 등을 목표로 했다. 1403년 영락제는 여진족에게 중국 상품과 칭호를 제공하고 명나라에 종속시켰다. 1411년부터는 이시하가 이끄는 원정대를 파견하여 아무르 강 하류의 여진족을 복속시켰다.[13]

고려는 명나라에 종속을 인정하여 북쪽 국경을 안정시키고, 중국으로부터 공식적인 인정을 받아 정통성을 강화했다. 두 나라는 정기적인 사신 교류를 했고, 고려는 명나라의 요구에 따라 말, 소, 불교 관련 물품, 심지어 궁녀까지 보냈다. 그러나 고려는 내정에 있어서는 자주성을 유지했다.[13]

일본의 아시카가 막부와는 홍무제 시대에는 관계가 좋지 않았으나, 1403년 아시카가 요시미쓰가 관계 회복을 주도하여 명나라의 주권을 인정받았다. 명나라는 닝보, 취안저우, 광저우에 해상 무역 사무소를 열어 일본 상인들과 무역을 허용했다. 그러나 1411년 아시카가 요시모치는 쇄국 정책을 시행하고 공식적인 관계를 단절했다. 그럼에도 불구하고 일본 남부 항구에서는 불법적인 사적 무역이 계속되었다.[13]

14세기 후반 대월(현재 베트남 북부)은 내부적으로 약화되어 있었다. 1400년 레 귀 리가 쩐 왕조를 몰아내고 국호를 대구로 변경했다. 영락제는 처음에는 새로운 베트남 정부를 인정했으나, 국경 분쟁이 격화되면서 관계가 악화되었다. 1406년 명나라는 대구를 침공하여 1407년 정복하고 교지성을 설치했다.[13]

1408년 쩐 왕조 지지자들의 반란이 일어났으나 1409년 진압되었다. 이후에도 반란이 계속되었고, 1414년 쩐 귀 항이 사로잡히면서 진압되었다. 그러나 1417년 레 로이가 이끄는 새로운 반란이 일어나 영락제 통치 말기까지 계속되었다.[13]

동남아시아에서 명나라는 영락제 시대에 강력한 영향력을 행사했다. 명나라는 참파, 말라카, 아유타야(현재의 태국), 마자파히트, 사무데라, 크메르, 브루나이 등과 교류하며 조공을 받았다. 이들 지역 통치자들은 귀금속, 향신료, 희귀 동물을 중국에 보냈고, 그 대가로 중국 상품과 화폐를 받았다.[13]

브루나이는 명나라와 유리한 무역 관계를 맺었다. 필리핀과의 조공 교환은 제한적이었다. 참파는 중요한 동맹국이었으나, 1414년 영락제가 베트남이 정복한 영토 반환을 거부하면서 관계가 악화되었다. 아유타야는 명나라와 평화로운 관계를 유지하며 조공을 바치고 무역으로 이익을 얻었다.[13]

말라카는 명나라의 지원으로 중요한 무역 중심지로 부상했다. 명나라는 말라카 해협에 전략적 거점을 확보하고 인도양 원정을 위한 보급 기지로 활용했다.[13]

자바의 마자파히트 제국은 내전으로 약화되어 있었다. 명나라는 자바의 지역 분쟁에 개입하여 중국군이 사망하는 사건이 발생하기도 했다. 명나라 사절은 자바 왕에게 배상금을 요구하고, 불응 시 대월과 같은 운명을 맞이할 것이라고 위협했다.[13]

1405년 영락제는 정화를 제독으로 임명하여 대함대를 파견했다. 정화의 함대는 보물선을 포함한 2,000척의 배로 구성되었다.[13]

영락제 초기에 티무르의 원정으로 중앙아시아와의 무역로가 붕괴되었다. 이에 따라 인도양 원정의 초기 목표 중 하나는 티무르에 대항할 동맹국을 찾는 것이었으나, 1405년 티무르가 사망하면서 중요성이 낮아졌다.[13]

1405년부터 1421년까지 정화는 인도양으로 6차례 항해했다. 첫 번째 항해에는 250척 또는 317척의 배와 27,800명이 참여했다. 중국 선원들은 동남아시아와 남아시아의 주요 무역로를 따라 인도양을 항해했다. 처음 세 차례 항해에서는 남인도의 칼리컷을, 이후 네 차례 항해에서는 페르시아의 호르무즈를 방문했고, 별도의 함대가 아라비아 반도와 동아프리카의 여러 항구를 방문했다.[13]

정화의 원정은 외교 및 무역 외에도 방문한 국가를 지도로 작성하고, 외래 동식물을 가져오는 목적도 있었다.[13]

그러나 선덕제와 정화가 사망한 후 대규모 원정은 중단되었다. 관리들은 함대 유지 비용이 많이 들고 환관들이 권력을 얻는 수단이라고 생각하여 해군 예산을 줄였다.[13]

2. 3. 3. 대량 숙청

제태와 황자징 등 건문제의 측근 세력은 처형되었다.[19] 방효유는 영락제의 찬양글을 쓰라는 요구를 거부하고 비난하는 글을 써서 투옥, 고문되었으나 끝내 굴복하지 않았다. 영락제는 방효유의 십족(구족에 방효유와 친분이 있는 모든 사람, 방효유의 문집을 애독하는 모든 사람과 모든 제자 추가)을 차례로 처형하고, 집안 여성들은 노비와 첩으로 분배했으며 제일 마지막에 방효유를 처형하였다. 방효유의 처와 자녀들은 음독자살하여 화를 면하였다.방효유의 십족 847명이 처형당했다.[19] 영락제는 '나의 패륜은 세월이 흐르면 비바람에 잊혀지겠지만, 나의 위업은 역사에 오래 기록될 것'이라 하며 방효유 등의 처형에 대한 일부의 경고를 무시했다. 여기서 '십족을 멸한다'는 고사가 나왔다.

2. 3. 4. 베트남 정벌과 실패

14세기 후반, 대월(현재 베트남 북부)은 내부적으로 약화되어 있었다. 1400년, 레 귀 리가 쩐 왕조를 몰아내고 국호를 대구로 변경했다. 망명한 베트남인들이 명나라 정부에 몰락한 왕조의 복위를 간청했음에도 불구하고, 영락제는 새로운 베트남 정부를 인정하고 1403년 겨울 레 귀 리의 아들을 대구의 통치자로 임명했다. 그러나 국경 분쟁이 격화되면서 두 나라 사이의 관계는 악화되었다. 레 귀 리는 임박한 분쟁에 대비하여 국경 스커미시를 계속했다. 1406년 봄, 그의 군대는 쩐 망명자를 호위하던 명나라 외교 사절단을 매복 공격하기까지 했다.[19] 이에 영락제는 침략을 명령했다. 1406년 말까지 명나라 군대는 두 방향에서 대구를 공격했고, 1407년 중반까지 저항을 진압했다. 7월, 대구는 공식적으로 명나라에 병합되어 교지성이 되었다.1408년, 쩐 왕조 지지자들이 주도하는 반란이 일어났고, 1409년 명나라 군대에 의해 진압되었다.[19] 그러나 이것이 불안의 끝은 아니었고, 얼마 지나지 않아 또 다른 반란이 일어났으며, 1414년 중국이 반란 지도자 쩐 귀 항을 사로잡았을 때에야 완전히 진압되었다. 그럼에도 불구하고 대부분의 명나라 군대는 1416년까지 철수할 수 없었다.[19] 1417년 말까지 베트남인들은 다시 한번 반란을 일으켰다.[19] 이번에는 뛰어난 군사 지도자인 레 로이가 이끌었고, 백성들의 광범위한 지지를 얻었다. 그들의 노력에도 불구하고, 영락제의 통치가 끝날 때까지 명나라 장군들은 반란을 진압할 수 없었다. 결국 1428년 영락제의 손자 선덕제는 베트남에 대한 식민통치를 포기하게 된다.

2. 3. 5. 정화의 원정 후원

1403년 환관들이 이끄는 3개 함대를 서역 지방에 파견하였으며, 1405년부터는 환관 정화의 원정을 후원하였다.[19] 1405년, 영락제는 자신의 총애하는 신하이자 환관인 정화를 제독으로 임명하여 중국의 영향력을 확대하고 여러 나라로부터 조공을 받는 것을 목적으로 하는 함대를 파견했다. 정화의 7차 항해를 돕기 위해 2,000척의 배가 건조되었는데, 여기에는 수많은 대형 "보물선"이 포함되었다. 정화는 1405년부터 1433년까지 함대를 이끌고 7차례나 항해하여 페르시아만, 홍해, 카스피해와 비잔틴, 아프리카 동해안을 따라 남하하면서 40여개 국가를 방문하였다.[19] 정화는 이들 함대들을 통해 방문한 각국의 정세와 사정을 파악하여 영락제에게 보고하는 한편 방문국가들과의 수교를 통해 교역로를 확보하려 노력하였다. 정화의 교역로 개척은 이후 서구의 문물이 명나라로 유입되는 계기를 마련했으며, 영락제 사후에도 1433년까지 정화의 원정은 계속되었다.[19]영락제 초기, 티무르의 원정으로 중앙아시아와의 기존 무역 경로가 붕괴되었다. 그 결과, 인도양으로 사절을 파견한 초기 목표 중 하나는 티무르 제국의 티무르에 대항할 잠재적 동맹국을 찾는 것이었을 것이다. 그러나 이 목표는 1405년, 중국 원정 초기에 티무르가 사망하면서 중요성이 낮아졌다. 명나라는 이후 그의 후계자들과 적절한 관계를 수립했다.

1405년부터 1421년까지 정화는 인도양으로 6차례 항해를 했다. 첫 번째 항해는 1405년부터 1407년까지 이루어졌으며, 250척 또는 317척의 배가 참여했고, 그중 62척은 대형 "보물선"이었다. 총 27,800명이 승선했다. 마지막 항해는 선덕제 치세인 1431년부터 1433년까지 이루어졌다. 중국 선원들은 동남아시아와 남아시아의 주요 무역로를 따라 인도양으로 항해했다. 처음 세 차례의 항해에서는 남인도를 항해했으며, 주요 목적지는 당시 지역의 상업 중심지였던 칼리컷이었다. 이후 네 차례의 항해에서는 페르시아의 호르무즈에 도착했고, 별도의 함대가 아라비아 반도와 동아프리카의 여러 항구를 방문했다.

외교 및 무역 목표 외에도 정화의 원정에는 방문한 국가를 지도로 작성하는 임무와 교육적 측면도 있었다. 중국은 약재로 사용할 외래 동식물을 가져오는 데 관심이 있었다.

그러나 선덕제와 정화가 사망한 후 대규모 원정은 중단되었다. 장거리 항해의 핵심 지지자들의 손실은 적극적인 해양 정책을 포기하기로 한 결정의 한 요인이었다. 관리들은 함대를 장비하는 데 드는 높은 비용을 환관들이 불균형적인 권력을 얻는 수단으로 보았다. 그 결과 해군 예산을 줄임으로써 조정에서 환관들의 영향력도 줄였다.

2. 3. 6. 티무르 제국과의 관계

영락제는 티무르가 칭기즈칸의 후계자를 자처하며 동방 원정을 준비하자, 티베트를 대상으로 한 것으로 판단하여 즉위 직후부터 토번에 대한 우호 정책을 펼치고 서쪽에 병력을 비밀리에 주둔시켰다. 또한 서쪽을 지키는 명나라 장군들에게 분쟁에 대비하라고 경고했다.[19]1405년 티무르가 갑자기 죽자 동방 원정은 취소되었으나, 영락제는 서쪽 변방의 방비를 계속 강화했다. 또한 사마르칸트와 헤라트의 지도자들에게 사신을 파견하여 우호 관계를 유지하고 중앙아시아와의 교역로를 확보했다.[19]

티무르의 후계자인 할릴 술탄과 샤 루크는 명나라 조정과 긍정적인 관계를 유지했다.[19] 영락제는 외교 전문가인 진성(陳誠), 이선(李暹|리셴중국어), 환관 이달(李達|리다중국어)을 사마르칸트와 헤라트로 파견했다. 샤 루크와의 서신 왕래에서 영락제는 점차 복종을 고집하지 않고 보다 평등한 관계로 전환했는데, 이는 무역에 대한 공동의 이해 때문으로 보인다.[19]

1402년부터 1424년 사이에 사마르칸트와 헤라트에서 20개, 하미에서 44개, 투르판에서 13개, 기타 중앙아시아 국가에서 32개의 사절단이 파견되었다. 이들은 귀금속, 옥, 말, 낙타, 양, 심지어 사자까지 조공으로 바쳤고, 그 대가로 비단과 기타 사치품, 중국 시장에서 상품을 구입할 수 있는 지폐를 받았다.[19]

2. 3. 7. 황후의 사망과 청혼 거절

1407년 영락제의 정비 서황후가 사망하자, 영락제는 인효(仁孝)라는 시호를 내리고 인효황후의 여동생이자 명나라 개국공신인 위국공 서달(徐達)의 셋째 딸 서묘금(徐妙錦)에게 청혼하였다. 서묘금은 친언니인 인효황후보다 더 뛰어난 재주와 용모를 지녔다고 한다. 영락제는 정비의 모습을 닮은 서묘금의 뛰어난 용모와 재주에 1407년 새로운 황후 간택령을 취소하고 서묘금을 불러 청혼하였다.그러나 서묘금은 영락제를 멸시하여 여러 번 청혼을 사양하였다. 서묘금은 학식도 뛰어나 역사서와 고전에 능통했다고 한다. 서묘금은 마지막으로 보낸 서신에서 자신은 욕심과 부귀영화에 뜻이 없고 오직 불교에 귀의하여 황제의 앞날을 축원하며 조용히 여생을 보내고 싶다고 완곡하게 거절 의사를 밝혔다. 결국 영락제는 결혼을 포기하고 이후 새 황후를 맞이하지 않았다.

2. 3. 8. 여진족 공략

1403년 만주의 여진족을 통제하기 위하여 백두산 북쪽에 건주위(建州衛)를 설치했다.[19] 건주위는 지린성 부근의 휘발천(輝發川) 상류에 있는 북산성자(北山城子)에 설치되었다.[19] 그러나 여진족 부락은 다양했고, 1411년에는 헤이룽강 하류에 누르간 도지휘사사(奴兒干都指揮使司)를 설치했다.[19] 영락제는 건주위·우자위(兀者衛)·누르간위(奴兒干衛)를 일괄 통제하기 위하여 1411년 태감(太監) 이시하(亦失哈) 등에게 명하여 군병 약 1,000명을 인솔하고 25척의 선박으로 쑹화강(松花江)·헤이룽강(黑龍江)이 만나는 하류 지점에 행정 관청인 도사(都司)를 설치하여 3개의 여진 부락을 감시, 통제하였다.[19]또한, 원주민 교화를 위해 영녕사(永寧寺)를 세우고 2년마다 군병 200∼300명을 파견, 주둔하였는데 영락제 말기에는 그 세력이 사할린의 아이누 주거지대까지 미쳤다.[19]

2. 4. 생애 후반

영락제는 어린 시절 남경에서 홍무제의 다른 자녀들과 함께 엄격한 규율과 겸손함을 강조하며 자랐다. 그는 형제자매들 중에서 닝궈공주, 주부, 그리고 15개월 어린 주수와 특별한 애정을 갖고 있었는데, 주수와는 서로 다른 성격에도 불구하고 가장 친한 친구가 되었다. 영락제가 궁술과 승마와 같은 활동을 즐긴 반면, 주수는 문학 공부와 식물 재배를 선호했다.[23] 황제는 아들의 교육에 각별한 주의를 기울였는데, 처음에는 송련이 태자의 스승으로 임명되었고, 이후 송련의 후계자인 공극인이 영락제에게 철학과 윤리를 가르쳤다. 그러나 영락제가 가장 좋아하는 과목은 한나라의 역사, 특히 고조와 무제 황제였다.[25]

1399년 9월, 경험 많은 장군 갱빙원이 이끄는 13만 명의 정부군이 북평 남서쪽에 위치한 정정으로 진군했으나 패배했다. 조정은 새로운 지휘관으로 이경룡을 임명하고 11월 12일 북평을 포위했지만, 영락제는 재빨리 돌아와 이경룡의 군대를 격파하고 덕주로 후퇴시켰다. 1400년에는 북평성 남부와 산동성 북서부에서 다양한 전투가 벌어졌고, 1401년에는 대운하를 따라 돌파하는 데 집중했다.

1402년, 영락제는 대운하를 따라 다시 공격하는 대신 서쪽으로 더 진군하여 덕주를 우회하고 3월 초 숙주를 정복했다. 정부군은 남쪽으로 직례로 후퇴했고 계속해서 패배했다. 7월, 반군은 장강 북쪽 강둑에 도달했고, 정부 함대 사령관이 영락제 쪽으로 변절하여 반군이 저항 없이 강을 건너 남경으로 진격할 수 있었다. 이경룡과 영락제의 동생 주회의 배신으로 7월 13일 수도가 거의 저항 없이 함락되었고, 충돌 과정에서 궁궐에 불이 붙어 황제, 황후, 황자 등이 사망했다.

영락제에게는 여러 명의 딸이 있었다. 장녀는 영안공주 주옥영으로 어머니는 서황후이며 광평후 원용(袁容)에게 시집갔다.[14] 차녀는 영평공주로 어머니는 서황후이며 부양후 이양(李譲 (駙馬))에게 시집갔다. 삼녀는 안성공주로 어머니는 서황후이며 서녕후 송호(宋琥)에게 시집갔다. 사녀는 함녕공주 주지명으로 어머니는 서황후이며 서녕후 송영(송호의 동생)에게 시집갔다.[15] 오녀는 상녕공주로 목흔(沐昕)에게 시집갔다.

2. 4. 1. 베이징 천도

1407년 영락제는 베이징 천도를 정식으로 지시하였고, 1409년부터는 대부분의 시간을 북부에서 보냈다.[1] 베이징은 영락제가 북평왕으로 책봉될 때부터 그의 정치적 기반이었으며, 북방 방어를 효율적으로 감독할 수 있는 이점이 있었다. 그러나 수도 이전을 반대하는 유학자들과 난징에 생활 터전을 둔 사람들의 반대로 인해 천도는 쉽게 이루어지지 않았다.[1]1417년 베이징 재건 공사가 시작된 후, 영락제는 직접 베이징의 황궁 건설 현장을 시찰하며 단 한 번도 난징으로 돌아가지 않았다.[2] 1420년 베이징의 새 궁전이 완공되었고, 1421년 1월 1일 영락제는 베이징을 명나라의 공식 수도로 선언하였다.[2] 이로써 베이징은 명나라의 정치, 경제, 문화의 중심지가 되었다.

2. 4. 2. 당새아의 난

1420년 2월, 청주 포대현(蒲臺縣) 출신의 여성 당새아가 백련교를 기반으로 반란을 일으켰다.[1] 당새아는 농민 출신으로 불경을 외우며 스스로를 불모(佛母)라 칭하고 백련교도가 되었는데, 그녀의 설법은 많은 사람들을 설복시켰다.[1]1420년, 당새아와 백련교도들은 익도(益都)를 점령하고 영락제를 폭군이라 비판하며, 난징, 강소성, 산동성 주변을 점령하며 맹위를 떨쳤다.[1] 영락제는 즉시 진압 명령을 내렸으나, 관군은 번번이 패전하였다.[1] 그해 겨우 반란을 진압했으나, 당새아는 탈옥하여 잡지 못했다.[1]

이 사건은 영락제의 권위에 큰 타격을 주었으며, 민담과 전설의 소재가 되었다.[1] 청나라 때의 백련교도의 난은 이 사건을 참고했으며, 소설 '여선외사'(女仙外史)의 소재가 되기도 했다.[1] 이 사건은 조선에도 알려져 인조실록 등에 고사로 소개되기도 하였다.[1]

2. 4. 3. 최후

1424년 여름, 영락제는 몽골 원정에서 돌아오던 중 과로로 병을 얻었으나, 의관들조차 그의 병을 고치지 못했다.[10] 병세는 악화되었고, 일행은 퇴각하였으나 베이징으로 들어오기 직전인 8월 진중에서 세상을 떠났다.[10] 그의 맏아들인 태자 주고치(朱高熾)가 그 뒤를 이어 홍희제가 되었는데, 이미 부황의 출정 중 섭정으로서 정사를 돌본 주고치는 무난히 황위를 계승하였다.[10] 당시 영락제의 나이는 향년 64세였다.[10]영락제가 죽자 30여 명의 궁인이 함께 순장되었다.[11] 이 중 2명은 조선인 출신 공녀였는데, 그중 1명은 강혜장숙여비(康惠莊淑麗妃) 한씨로 지순창군사 한영정(韓永矴)의 딸이자 조선에서 좌의정을 지낸 한확의 누이였고 소혜왕후의 고모였다.[11]

1424년 4월 1일, 황제는 몽골로의 마지막 원정에 나섰으나 실패로 돌아갔고, 깊은 좌절에 빠졌다.[13] 그는 1424년 8월 12일, 돌룬 북쪽 유무촨(Yumuchuan)에서 사망했다.[13] 공식적인 기록에는 사망 원인이 명시되어 있지 않지만, 사적인 기록에 따르면 황제는 말년에 여러 번의 뇌졸중을 겪었고, 마지막 뇌졸중이 결국 사망 원인이 된 것으로 보인다.[13] 그는 베이징 북쪽에 위치한 명릉 중 첫 번째인 장릉(長陵|장릉중국어)에 매장되었다.[13]

3. 가계

- 부친 : 태조 홍무고황제 주원장(朱元璋)

- 모친 : 효자고황후 마씨(馬氏) - 하지만 실제로는 생모가 아니라는 견해가 현재 정설이다.

- 조부 : 인조 순황제 주세진(朱世珍)

- 조모 : 순황후(淳皇后) 진씨(陳氏)

- 후궁

- 황자

- 황녀

영락제가 승하하자, 비빈과 궁녀 등 30여 명이 순장을 명받았다.

4. 연호

5. 평가

영락제는 강력한 군사력을 바탕으로 대외 팽창 정책을 추진하고, 베이징 천도, 《영락대전》 편찬 등 굵직한 업적을 남겨 명나라의 전성기를 이끌었다는 평가를 받는다.

하지만, 정난의 변을 통해 황위를 찬탈하고, 건문제 지지 세력을 무자비하게 숙청하는 등 폭력적인 통치를 했다는 비판도 받는다. 그는 건문제가 폐지했던 주(周), 기(齊), 민(閩)의 왕작을 부활시켰지만, 이들의 권력과 권위는 이전과 같지 않았다.[4] 그의 통치 후반기에는 많은 왕들을 죄를 지었다고 고발하고, 그들의 호위병들을 제거하여 처벌하기도 했다.[4] 정치적 위협을 줄이기 위해 북방의 여러 변방 왕들을 중국 중부와 남부로 이주시키기도 했다.[4]

영락제는 즉위 후 군사 지휘 체계를 재편성하고 충성스러운 장군들을 승진시켜 새로운 세습 군사 귀족 제도를 수립했다. 이들은 황제의 이름으로 군대를 지휘하고 지방 당국의 처벌로부터 면제되었지만, 지역 또는 민정 행정에 참여하지 않았고, 영구적인 군 부대에도 배속되지 않았다.[4] 황제는 종종 귀족들을 대동하고 직접 원정을 이끌며 그들과의 개인적인 관계를 강화했고, 그 결과 군사 귀족들은 황제에게 충성을 유지하며 그의 권위를 높이고 군사적 성공에 기여했다.[4]

영락제 시대에는 대외 원정과 대규모 토목 공사로 인해 국가 재정이 크게 악화되었다. 홍무제의 검소한 통치 방식과는 달리, 영락제는 교지와 몽골과의 전쟁, 해양 원정과 같은 대외 확장과 새로운 수도 건설 및 대운하의 복원과 같은 내정에 막대한 재정을 투입했다.[4] 이로 인해 국가 재정 지출이 급증했고, 재정적 어려움으로 인해 명나라 시대에는 일반적으로 1년치 소득에 해당하는 국가 재정 준비금이 영락제 치세에 사상 최저 수준으로 떨어졌다.[4]

경제 성장을 위해 귀금속 채굴을 확장하고 지폐 발행량을 늘렸지만, 과도한 지폐 발행은 심각한 인플레이션을 초래했다.[4] 1425년까지 지폐는 명목가치의 2%밖에 되지 않아 백성들이 지폐를 거부했고, 상업 거래에서 은 사용 금지 조치도 효과가 없었다.[4] 관리와 벼슬아치들은 곡물과 지폐, 주화로 봉급을 받았는데, 평가절하된 지폐로 지급하는 방식은 이미 낮았던 관료들의 봉급을 더욱 감소시켜 많은 관리와 장교들이 불법적인 수입원에 의존하게 만들었다.[4]

영락제는 군둔(軍屯)에서 수입을 늘리려고 했지만, 북방 국경 지대의 불모지와 병사들의 탈영으로 인해 군농민들의 생산량은 매년 감소했다.[4]

영락제는 소릉을 완공하고, 명 왕조의 묘역을 베이징 근처로 옮겼으며, 무당산에 대규모 도교 사원과 사찰 단지를 건설하고, 남경에 자기탑을 건설하는 등 대규모 건설 프로젝트를 추진했다.[4] 이러한 대규모 건설 사업은 백성들의 인기를 얻고 부정적인 인상을 지우기 위한 목적도 있었다.[4]

결론적으로, 영락제는 긍정적, 부정적인 평가가 공존하는 인물이다. 그의 통치는 명나라의 전성기를 이끌었지만, 지나친 대외 원정과 대규모 토목 공사는 국가 재정에 부담을 주었고, 이는 후대 명나라 쇠퇴의 한 원인이 되기도 했다.

6. 기타

홍무제는 장남 주표가 죽은 후 주체를 황태자로 세우려 했으나, 유학자들의 반대로 실패했다. 홍무제는 이를 매우 안타깝게 여겼다고 한다.[39] 훗날 당새아의 난을 다룬 소설 '여선외사'에서 주체는 천랑성의 환생으로 묘사되기도 하였다.

주체는 티베트 불교에 관심을 가졌으며, 초청된 라마승들에게 감명을 받았다. 베이징에는 티베트인들이 근무하는 여러 사찰이 있었고, 그 인구는 2,000명 이상이었다.[10] 그러나 불교에 대한 존경심에는 한계가 있어, 홍무제의 칙령에 따라 승려의 수를 제한했다.

7. 등장 작품

참조

[1]

백과사전

Chinese architecture {{!}} The Ming dynasty (1368–1644)

https://www.britanni[...]

[2]

웹사이트

Vatican City and the Forbidden City; St. Peter's Square and Tiananmen Square: A Comparative Analysis. Page 5

http://www.pacificri[...]

Asia-Pacific: Perspectives and the University of San Francisco

[3]

웹사이트

The Cricket's Cage

https://web.archive.[...]

University of Manitoba

2008-12-11

[4]

서적

Nanjing Ming Qing jianzhu

[5]

웹사이트

Ancient Building Complex in the Wudang Mountains : Description

http://whc.unesco.or[...]

UNESCO World Heritage Centre

2012-05-24

[6]

웹사이트

Ruins of Glazed Pagoda at Grand Bao'en Temple in Nanjing of Jiangsu Province

http://www.china.org[...]

China Internet Information Center

2011-07-24

[7]

서적

A history of architecture in all countries

John Murray

[8]

서적

Evolution of Stupas in Burma: Pagan Period, 11th to 13th Centuries A.D.

Motilal Banarsidass

[9]

웹사이트

Porcelain Tower of Nanjing, China

http://www.7wonders.[...]

Seven Wonders, 7wonders.org (Internet Studios Spain S.L.)

2012-07-01

[10]

학술지

Influence Of Tibetan Buddhism On The Hinterland In The Ming Dynasty

2008-09

[11]

서적

近世中国における首都北京の確立

汲古書院

[12]

서적

2021-04

[13]

서적

[14]

서적

永安公主墓志銘

[15]

서적

咸寧大長公主墓志銘

[16]

뉴스

의리의 돌쇠

https://news.naver.c[...]

대전일보

2005-08-23

[17]

웹사이트

http://www.atlasnews[...]

[18]

서적

하룻밤에 읽는 중국사

중앙M&B

2001-11-20

[19]

뉴스

씨줄날줄 폐족(廢族)

http://www.seoul.co.[...]

서울신문

2007-12-28

[20]

기타

연왕비(燕王妃)

[21]

기타

조선 출신 후궁.

[22]

기타

조선 출신 후궁으로 영락제 사후 순장됨.

[23]

기타

조선 출신 후궁.

[24]

기타

조선 출신 후궁으로 공신부인(恭愼夫人)의 언니. 영락제 사후 순장됨.

[25]

기타

조선 출신 후궁.

[26]

기타

조선 출신 후궁.

[27]

기타

조선 출신 후궁.

[28]

기타

여첩여에게 현인비 살해 혐의를 무고함.

[29]

기타

여첩여에게 현인비 살해 혐의를 무고함.

[30]

기타

조선 출신 후궁.

[31]

기타

조선 출신 후궁.

[32]

기타

연왕세자(燕王世子)

[33]

기타

고양군왕(高陽郡王)

[34]

기타

홍희제 사후에 황위 반란으로 인해 폐서인됨.

[35]

기타

영안군주(永安郡主)

[36]

인물

영평군주/대장공주

[37]

인물

대장공주

[38]

인물

대장공주

[39]

설명

적장자 승계라는 주자가례에 의한 반대

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com